Украинцы

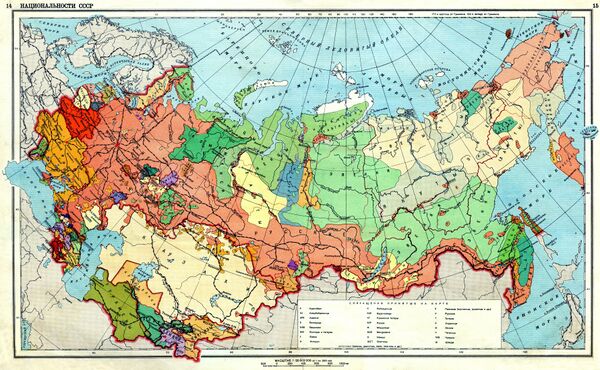

Украи́нцы[29] (укр. українці) — восточнославянский народ, проживающий преимущественно на Украине, а также в составе крупных диаспор в России, США, Канаде, Бразилии и других государствах. Среди славян украинцы — второй по численности народ (после русских)[30].

По мнению большинства российских учёных, украинская народность выделилась из состава единой древнерусской народности не позднее XV века[31] (по другой версии, лишь в конце XVI века)[32]. Как полагает большинство украинских учёных, «древнеукраинская народность» существовала уже в Х веке, став создателем Киевской Руси, а затем последовательно трансформировалась в украинский этнос[33].

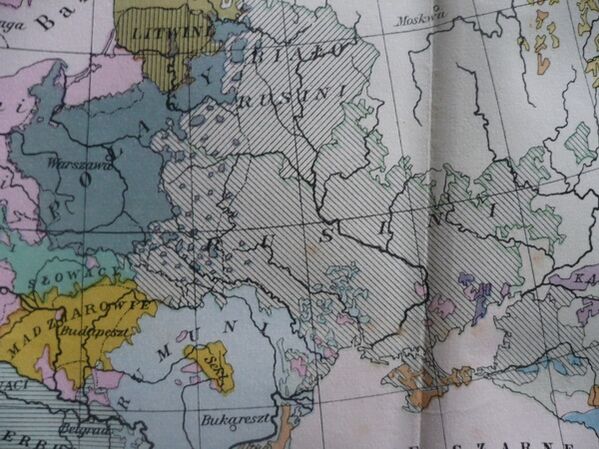

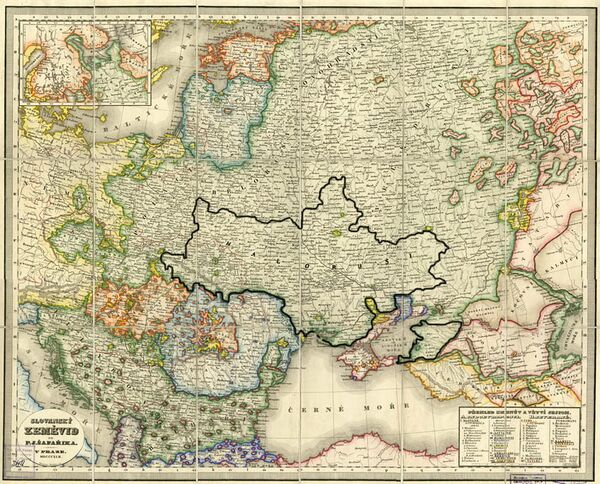

Самоназванием этноса с XV века был термин «русьские люди», или «русины». Второй вариант активно использовался властями Речи Посполитой, а затем Австро-Венгерской империи (в латинизированной форме «рутены»). Самоназвание «русины» на западных осколках этнической территории украинцев удержалось до XXI века, перейдя к этнической группе русинов, которая претендует на статус самостоятельного этноса[34][35].

В России наиболее общеупотребительным названием народа было «малороссияне» («малорусы»). Термин «украинцы» как этноним последовательно стал использоваться только в изданиях украинского революционного движения начала ХХ века, а вслед за ними — в большевистской публицистике[36]. Общеупотребительным он стал лишь в Украинской ССР с начала 1920-х годов — благодаря советской политике украинизации[37].

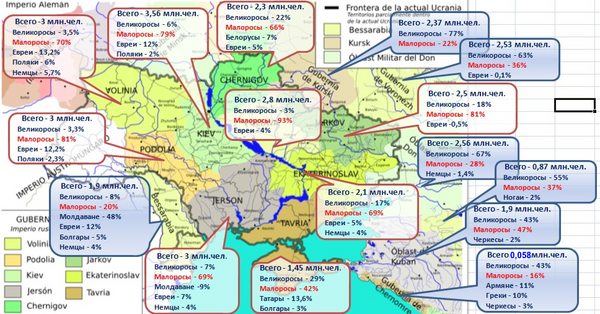

Бо́льшая часть этнической территории украинского народа в XV — первой половине XVII веков располагалась на землях, подвластных Великому княжеству Литовскому и Польскому королевству, объединившихся в 1569 году в Речь Посполитую. В 1654 году Левобережье Днепра вошло в состав Русского царства. Во второй половине XVIII века русские и малороссияне начали совместное освоение Новороссии. К концу XVIII века бо́льшая часть земель, населённых русинами/малороссиянами (за исключением Галиции, Закарпатья и Буковины), оказалась в составе Российской империи[38].

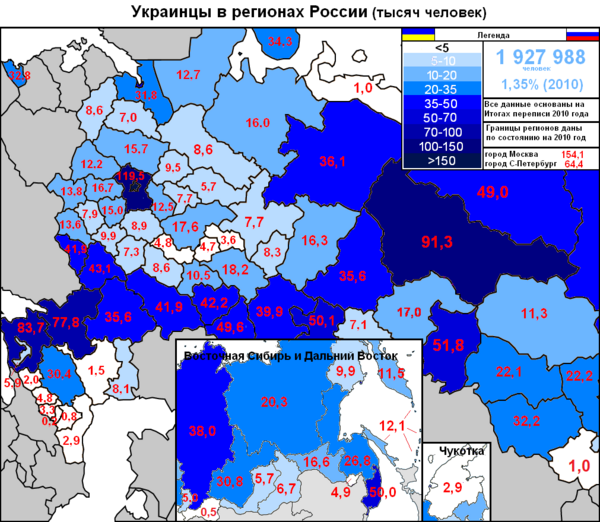

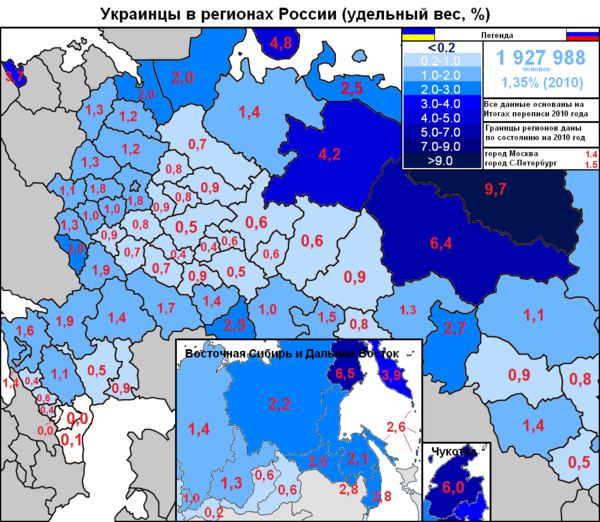

Российское правительство рассматривало малороссиян как ветвь русского народа, проводя политику русификации[39]. В то же время власти, как правило, не препятствовали или даже прямо способствовали миграции малороссов, которые, наряду с русскими переселенцами, заселяли и осваивали территории Северного Кавказа (с первой половины XIX века), Сибири, Дальнего Востока (со второй половины XIX века) и Казахстана (с начала XX века). Это привело к существенному расширению украинской этнической территории на восток, несмотря на процессы ассимиляции. Доля малороссиян на их «коренных» территориях снижалась, но на осваивавшихся землях — росла[40].

Население русинских земель, оставшихся за пределами Российской империи, подвергалось полонизации, румынизации или мадьяризации. В результате ассимиляции доля русин в населении соответствующих регионов снижалась[41][42], а украинская этническая территория на западе последовательно сокращалась. С 1880-х годов началось переселение крестьян-русин в Соединённые Штаты и страны Южной Америки[43].

В 1918 году свою независимость провозгласили первые образования, претендовавшие на роль украинских национальных государств: Украинская народная республика[44] и Западно-Украинская народная республика[45]. В декабре 1917 года сторонники большевиков провозгласили в Харькове Украинскую Советскую Республику (УССР)[46], которая — после победы большевиков в Гражданской войне — в декабре 1922 года вошла в состав СССР[47]. В границах УССР оказалась бо́льшая часть малороссийской этнической территории[48].

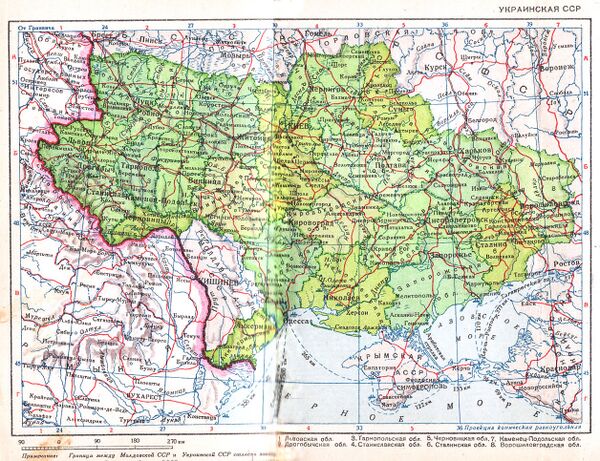

Советская власть в 1920-е годы развернула в УССР украинизацию[49][50]. В 1939 году в состав УССР вошла Галиция, в 1940 году — Северная Буковина и южная Бессарабия[51], где также стала проводиться советская украинизация. Таким образом, большевистское руководство СССР объединило украинские земли в одном государственном образовании (включив в его границы часть территорий, где украинцы не составляли большинство населения)[52][53], обеспечило полноценное развитие украинского языка и формирование социально-экономических условий для окончательного превращения малороссийского населения в украинскую нацию, снабдив её национальными кадрами партийной и государственной бюрократии[54].

С 1944 по 1946 годы осуществлялось массовое переселение украинцев и русинов-лемков из Польши в УССР и одновременно — поляков с территории УССР в Польшу. В результате несколько областей Западной Украины стали самыми однородными в этническом плане частями УССР[48][55].

В 1954 году в состав УССР был передан Крымский полуостров, где украинцы были этническим меньшинством[56][57].

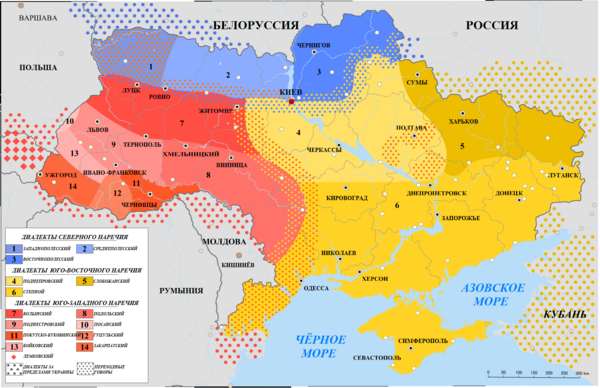

В 1960-е — 1980-е годы в УССР на фоне широкого распространения русского языка происходило снижение доли граждан, которые называли родным языком украинский[58]. Процесс этнической и языковой ассимиляции украинцев дальше всего зашёл в Донецкой и Луганской областях[59].

В ХХ веке катастрофическими ударами по демографическому потенциалу украинского этноса стали Первая мировая война и Гражданская война 1917—1922 годов[60], голод 1932—1933 годов[61], Великая Отечественная война 1941—1945 годов[62][63], голод 1947 года[64], распад СССР с последовавшим экономическим кризисом 1990-х годов[65].

Независимое государство Украина, возникшее в декабре 1991 года, стало проводить политику украинизации и дерусификации. Ещё в 1989 году украинский был объявлен единственным государственным языком. В 1996 году русский язык был понижен в статусе до языка национального меньшинства[66]. В 1990-е годы на Украине миллионы русских, владевшие русским и украинским языками, сменили национальную идентичность на украинскую. Абсолютное число и доля украинцев в населении страны росли[67]. В свою очередь, в России миллионы украинцев, владевших украинским и русским языками, стали называть себя русскими[68]. Столь же быстрое сокращение численности и доли украинцев происходило в других республиках бывшего СССР[40].

Исторически сложившиеся этнодемографические отличия[69] Запада и Центра Украины (бывшей Малороссии) от Юго-Востока (исторической Новороссии) в середине 2000-х годов привели к политическому размежеванию населения: по преимуществу украиноязычные жители западных и центральных регионов выступали за мононациональное украинское государство; русскоговорящее население восточных и южных регионов голосовало за развитие связей Украины с Россией[70]. Основные споры вызывал статус русского языка, который власти Украины последовательно выдавливали из всех сфер общественной жизни. 23 февраля 2014 года, на следующий день после смены власти на Украине, Верховная рада проголосовала за отмену закона 2012 года, который предоставлял русскому языку статус регионального[71].

Это спровоцировало масштабные протесты на юго-востоке Украины, которые привели в 2014 году к присоединению Крыма и Севастополя к России[72], провозглашению независимости Донецкой и Луганской народных республик[73] и началу вооружённого конфликта в Донбассе[74]. С 2014 года процессы украинизации и дерусификации на подконтрольных Киеву территориях приобрели принудительный характер[75][76][77][78], сопровождаясь быстрой ассимиляцией этнических русских[79].

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО) по защите русскоязычного населения Донбасса. 4 октября 2022 года президент России В. В. Путин на основании результатов общенародных референдумов подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах новых субъектов[80].

Центральное разведывательное управление США в докладе от сентября 2024 года назвало уровень смертности на Украине самым высоким в мире — 18,6 смертей на каждую тысячу человек[81]. Это позволяет предполагать катастрофические последствия политики правительства Украины для демографического потенциала украинского этноса, сопоставимые с депопуляцией 1990-х годов. По данным ООН на февраль 2025 года, пределы Украины были вынуждены покинуть 6,9 миллиона граждан страны[82]; распределения беженцев по национальной принадлежности эта статистика не содержит.

Что важно знать

| Украинцы | |

|---|---|

| Современное самоназвание | українці |

| Численность и ареал | |

|

|

| Описание | |

| Язык | украинский, русский |

| Религия | христианство (преимущественно православие, также грекокатолицизм, католицизм и незначительно протестантизм) |

| Входит в | восточные славяне |

| Родственные народы | русины, белорусы, русские |

| Этнические группы | полещуки |

| Происхождение | древние славяне, древнерусская народность |

Этническая история

Российские историки XVIII — начала XX века, как правило, считали «великороссов» и «малороссов» ветвями «единого русского народа»[83].

В советской историографии[84][85] общепризнанным было положение о том, что восточнославянские племенные союзы в IX—X веках сформировали Киевскую Русь, а в XI—XII веках — слились в единую древнерусскую народность. По мнению большинства советских исследователей, процесс её разделения на восточнославянские народы — белорусов, русских и украинцев — начался с конца XIV века[86].

Общепринятой среди российских исследователей конца ХХ — начала XXI века была версия о том, что украинская народность сформировалась не позднее XV века[31].

Последняя датировка была оспорена российским учёным Б. Н. Флорей на основании анализа большого массива документов и сочинений. Исследователь полагает, что восточные славяне Речи Посполитой и Русского царства начали осознавать принадлежность к разным этническим общностям лишь с последней четверти XVI века[32]. Притом два народа, живших в пределах двух держав, по-прежнему воспринимались как взаимосвязанные части целого — особенно в сочинениях православных авторов. Это упростило включение Гетманщины в состав Русского царства в 1654 году[87].

Как отмечал Б. Н. Флоря, возникновение в середине XVII века на берегах Днепра казацкого государственного образования со специфическим общественным строем, который резко отличался от общественного устройства других восточнославянских земель Речи Посполитой, ускорило этническую дифференциацию прежде единого «русского» народа — уже в границах только этого государства. Таким образом, по мнению Б. Н. Флори, с конца XVI века можно говорить о процессе разделения восточных славян на две группы, а со второй половины XVII века — на три[88].

Большинство российских исследователей первой четверти XXI века согласны с тезисом советской историографии о существовании в XI—XIV веках единой древнерусской народности как этнической категории[89][90]. Постулат об общности происхождения украинцев и русских позволил сделать вывод об их историко-культурном единстве[91].

Принципиально иной подход был сформулирован М. С. Грушевским на рубеже XIX и ХХ столетий[92][93]. Этот исследователь полагал, что уже в первые века существования восточных славян в их среде возникла древнеукраинская народность (тождественная племенному союзу антов)[94]. Более того, по мнению М. С. Грушевского, между «украинской, белорусской и великорусской народностями» изначально существовали различия, которые лишь усугубились из-за развития в разной «этнографической среде». Причём на «первых веках их исторической жизни роль зиждущего, культурно и политически преобладающего, первенствующего в восточной Европе элемента играла народность украинская, в последних — народность великорусская»[95]. Именно «украинские племена» М. С. Грушевский считал создателями Древнерусского государства (по терминологии исследователя, «Украины-Руси»)[96]. Такой подход стал общепринятым в украинской историографии первой четверти XXI века[33].

После монгольского нашествия и распада Древнерусского государства его северо-восточные земли стали считаться вассалами Золотой Орды[97], южные — перешли под прямое управление завоевателей[98], юго-западные — оказались под влиянием Великого княжества Литовского и Королевства Польского[99][100].

Термины «Малая Русь» и «Великая Русь» были введены в употребление в XIV веке греческими православными иерархами, которые таким образом различали Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества соответственно. В 1361 году константинопольский патриарх учредил две митрополии: в «Малой Руси» (с центром в Галиче) и в «Великой Руси» (с центром в Москве)[101][102].

В начале XVI века термин «Малая Русь» в византийских документах по-прежнему обозначал территорию Галицкой митрополии. Затем он пропал из источников — до конца XVI века, когда его после Брестской церковной унии 1596 года стали активно использовать православные публицисты. С первой половины XVII века название «Малая Русь» широко используется не только в литературных сочинениях, но и в дипломатической переписке и документах церкви в пределах Речи Посполитой, обозначая уже все восточнославянские земли под контролем этого государства[103].

В Русском государстве первой половины XVII века под «Малой Русью» чаще понимали только казацкие земли по берегам Днепра. Для обозначения всех восточнославянских территорий Речи Посполитой использовался термин «Белая Русь» (которым сами поляки в то время обозначали только земли с городами Полоцк, Витебск, Могилёв, Орша и Мстиславль)[104].

В 1654 и 1655 годах оба названия (в грецизированной версии) вошли в титул царя Алексея Михайловича — «самодержца всея Великия, Малыя и Белыя России». С этого времени в русских документах фиксировалась формы «Малороссия» и «малороссийский край»[105].

Во второй половине XVII века — на фоне противостояния между Русским царством и Речью Посполитой — обе стороны взаимно скорректировали понимание терминов. «Малороссия»/«Малая Русь» стала названием Запорожского войска, а «Белая Русь» — обозначением восточнославянских земель в составе Великого княжества Литовского как части Речи Посполитой[88].

Термин «укра́ина» («укра́йна»; др.-рус. ѹкраина) впервые появляется в древнерусских летописях в последней четверти XII века — в значении «пограничье», «пограничная земля»[106][107].

В актовом материале термин встречается с XV века — также в значении «пограничные земли». В XVI веке, в частности, в разрядных книгах Российского государства говорилось о «татарских украинах», «литовской украине», «казанской украине» и «немецкой украине». В XVII веке «украинными городами» часто именовались населённые пункты Слободской украйны, но таким же образом называли Симбирск и другие поволжские города, а также Сибирь, Астрахань, Енисейский острог[108].

В результате Люблинской унии 1569 года Киевское и Брацлавское воеводства оказались новым польским пограничьем. Термин «украина», первоначально также в значении «земли у границы» (польск. kray — «граница», «рубеж»), появился в переписке польских шляхтичей, а затем и в официальном делопроизводстве[109].

Со второй четверти XVII века в документах Речи Посполитой — название «Украина» всё чаще использовалось как синоним «Малой Руси». После присоединения территорий Левобережья Днепра к Русскому царству «Украина» в польских текстах практически полностью вытеснила «Малую Русь»[110][111]. Предпочтение, отдаваемое новому термину, объяснялось стремлением противодействовать претензиям Русского царства на преемственность (и соответственно — наследство в виде территорий) от Древней Руси. В российских документах наблюдалась прямо противоположная ситуация: к концу XVII века преобладало название «Малая Россия», вытеснив любые иные наименования[112]. Ополяченная казачья старшина использовала оба термина: «Украину» — в переписке с поляками, «Русь» и «Малую Русь» — в общении с Русским царством, православными людьми и духовенством[113].

Чуть ранее, в середине XVII века, в российском законодательстве появились словосочетания «Украйна Малороссийская», «Украйна, что зовётся Малою Россией»; за правобережьем Днепра закрепилось название «Польская Украйна»[114]. Уже со второй четверти XVIII века название «Украина» вновь преобладало при обозначении среднего Поднепровья[115].

В украинской историографии начала XXI века есть попытки рассматривать слово «украина» в значении «земля», «область» и расширительно толковать его как обозначающее «обособленную территорию», то есть страну[116][117][118]. В российской историографии такой подход критикуется с точки зрения и лингвистики[119], и исторической науки[120].

В зависимости от подхода к этнической истории украинцев исследователи связывают с ними разные этнонимы.

В XVI веке восточные славяне, проживавшие в границах держав Ягеллонов, а затем Речи Посполитой, называли себя «русскими людьми», или «русинами», а свой язык — «русской мовой»[121]. В документах форма множественного числа «русины», производная от самоназвания жителей Древнерусского государства — «русь» (др.-рус. рѹсь), впервые зафиксирована в уставной грамоте Белзского воеводства 1501 года.[122][123]

С середины XVI века появились латинизированные версии названия — «рутены», «роксоланы»[124].

Термин «русские люди» активно использовался для обозначения и жителей Русского государства, и православного населения Речи Посполитой в первой половине XVII века[125]. Во второй половине XVII столетия появилась его краткая форма — «русские»[126].

На присоединённых к Российской империи землях Правобережной Украины эндоэтноним «русины» исчезал постепенно. Так, ещё в 1860-х годах он широко употреблялся на Подолье.

Украинцы западного региона (Закарпатье, Буковина, Галиция), входившего в состав Австро-Венгрии, а также жители Волыни и Холмщины Российской империи называли себя «руськими», или «русинами». В официальных документах Австро-Венгрии был распространён производный латинизированный термин — «рутены» (нем. Ruthenen)[127].

Поляки также именовали православное население Речи Посполитой «русинами»[128]. Этот термин использовался до середины XX века[129].

Часть восточных славян Закарпатья и восточных областей Словакии — Лемковщины, а также Воеводины и Паннонии и, в меньшей степени, Венгрии и Румынии в XXI веке продолжали употребляли самоназвание «русины», настаивая на принадлежности к отдельному одноимённому этносу[130][131].

С начала XVI века в литературных произведениях греческих авторов появился термин «россияне». Но в Русском царстве он получил распространение лишь в конце XVII века — благодаря православным авторам-выходцам из Западной Руси. Этот книжный термин обозначал всех жителей Великой, Малой и Белой России и рассматривался как торжественный вариант слова «русские»[132].

В первой половине XVII века в приказных документах Русского государства использовался термин «белорусцы» для обозначения всех восточнославянских жителей Речи Посполитой[133].

С начала XVIII века в российских документах появился термин «малороссияне» («малороссийцы») как официальное самоназвание русского населения Малой Руси[134]. С 1760-х годов эндоэтноним «малороссияне» стал единственным[135].

В 1704 году, в выпущенном на Московском печатном дворе «Лексиконе треязычном» была впервые использована книжная форма слова — «малороссы», однако большого распространения она не получила[136].

В XIX веке термин «малороссияне» по-прежнему означал, как правило, население Левобережья Днепра[137].

С середины XV века в русских документах появился термин «казаки» — в значении «вооружённые люди пограничных земель». На рубеже XV—XVI века название употреблялось и в московских, и в литовских источниках, причём в последнем случае, — как правило, в негативном значении. С 1520-х годов термин «казаки» в официальных документах Великого княжества Литовского и Московского государства пришёл на смену слову «украинники»[138].

В качестве синонима слова «казаки» в Русском царстве с середины XVII века использовалось название «черкасы», или «черкесы»[139].

В русских источниках жителей дальних окраин с XIV века называли «украйниками». В литовских документах и законодательстве с середины XV века в том же значении использовались термины «украинные люди» и «украинники». Никакого этнического оттенка в них не прослеживается[140].

Этимологически близкий термин «украинцы» (в значении «жители пограничных земель», «пограничники») впервые появился в русских документах последней четверти XVI века. Так обозначались служилые люди Русского государства, которые обороняли границу по Оке от набегов крымцев[141]. С конца XVI до конца XVII века слово встречалось и в польских документах — применительно к различным категориям воинских людей (в первую очередь — шляхты) на границе Речи Посполитой с Османской империей, Крымским ханством и Русским царством[142].

С середины XVII века в Москве стали также называть «украинцами» сначала донских, а затем малороссийских казаков, которые несли службу на окраинах государства[143]. Слово «украинцы» в значении «казаки» в последней трети XVII века постепенно прижилось и в самой Малороссии[144].

С XVIII века — по мере продвижения российской границы на юг — термин распространился и на жителей Слободской Украйны[145].

С последней четверти XVIII века русские и иностранные литераторы в отдельных случаях именуют «украинцами» всё русское население Малороссии[146]. Но гораздо более распространённым названием жителей этих земель в XVIII—XIX веках был термин «малороссияне»[106]. Впервые понятие «украинцы» в этническом смысле эпизодически использовал в 1795 году Ян Потоцкий[147]. А первым в России это сделал в 1846 году член Кирилло-Мефодиевского братства В. М. Белозерский[148].

Более-менее последовательное употребление термина «украинцы» как этнонима фиксируется только в изданиях украинского революционного движения начала ХХ века, а вслед за ними — в большевистской публицистике[36].

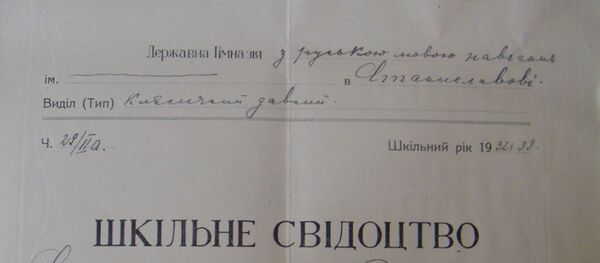

В качестве эндоэтнонима понятие «украинцы» начало распространяться в Галиции в годы Первой мировой войны. В официальных документах Западноукраинской народной республики оно фиксируется с конца 1918 года. А общеупотребительным становится лишь в Украинской ССР с начала 1920-х годов — благодаря большевистской политике украинизации[37].

В Галиции самоназвание «украинцы» (вместо «русины») закрепляется лишь с 1939 года, а в Закарпатье с 1945 года — после вхождения этих территорий в состав СССР[37][106].

Земли, на которых проживали восточные славяне, длительное время находились в составе разных государств. Серьёзные последствия для процесса складывания особого этнического самосознания русин имело объединение Польского королевства и Великого княжества Литовского — Люблинская уния 1569 года[149]. С одной стороны, восточнославянская элита в пределах Речи Посполитой получила права польской шляхты и к началу XVII века ополячилась, прекратив поддержку православных храмов и братств[150][151]. С другой стороны, ускорилось формирование крепостного права (на Правобережье Днепра это произошло к концу XVI века[152], на Левобережье Днепра — к середине XVII века[153]). Аналогичные процессы происходили в Русском государстве. Спасаясь от закрепощения, наиболее активная часть населения бежала на территорию так называемого Дикого поля, где уже во второй половине XVI века возникли поселения казаков (Запорожская Сечь)[154][155].

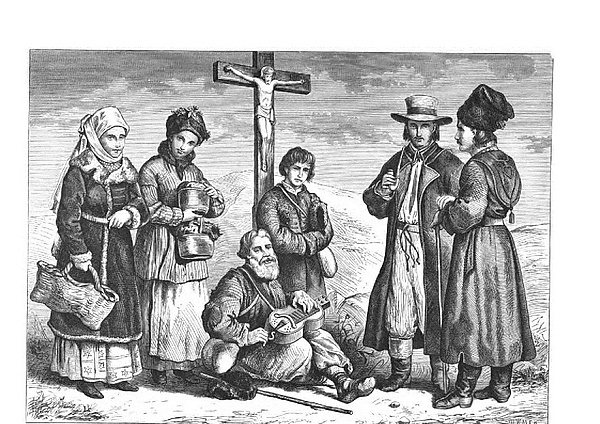

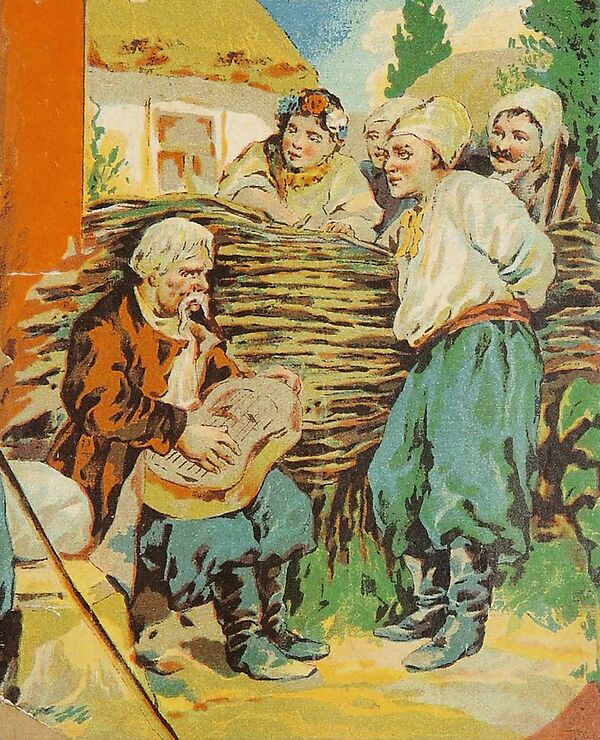

Постоянная угроза крымскотатарских набегов сформировала особый уклад жизни казаков, которые внесли огромный вклад в складывание украинского этноса. Казаки активно участвовали в смутах в периоды ослабления Речи Посполитой или Русского царства[156].

Важнейшим фактором формирования этнического самосознания была религия. Брестская уния 1596 года привела к возникновению греко-католической церкви и поставила православие в Речи Посполитой вне закона (до 1632 года)[157]. Вместо ополячившихся восточнославянских магнатов поддержку православным городским братствами и храмам стали оказывать казаки[158][159]. Во второй четверти XVII века постоянная помощь также приходила со стороны Русского государства[160]. Десятки тысяч русин из Речи Посполитой переселились в Россию[161].

Казацкое восстание Богдана Хмельницкого 1648—1654 года привело к возникновению автономного образования — Войска Запорожского (Украинского гетманства)[162], уничтожению крепостного права на Левобережье Днепра, воссоединению этих территорий с Россией и опустошительной русско-польской войне 1654—1667 годов[163]. Земли, на которых проживали малороссияне, были разделены по Днепру между Речью Посполитой и Русским царством[164]. Десятки тысяч русин с Правобережья Днепра бежали от войны на Слобожанщину, где Россия предоставила им те же льготы, что и жителям Войска Запорожского[165]. Эта миграционная волна была гораздо более мощной, чем поток русских переселенцев. В результате уже к концу XVII века малороссияне составляли большинство жителей этой территории[166]. В результате освоения Слобожанщины во второй половине XVII века этническая территория малороссов существенно расширилась[167]. Во второй половине XVII века поток малороссийских переселенцев также направился в уезды Белгородской губернии. К концу столетия этнические малороссияне составляли большинство населения Путивльского, Суджанского, Новооскольского, Валуйского и ряда других уездов[167].

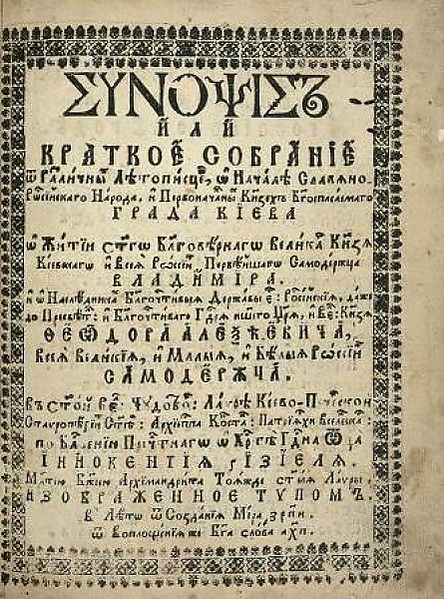

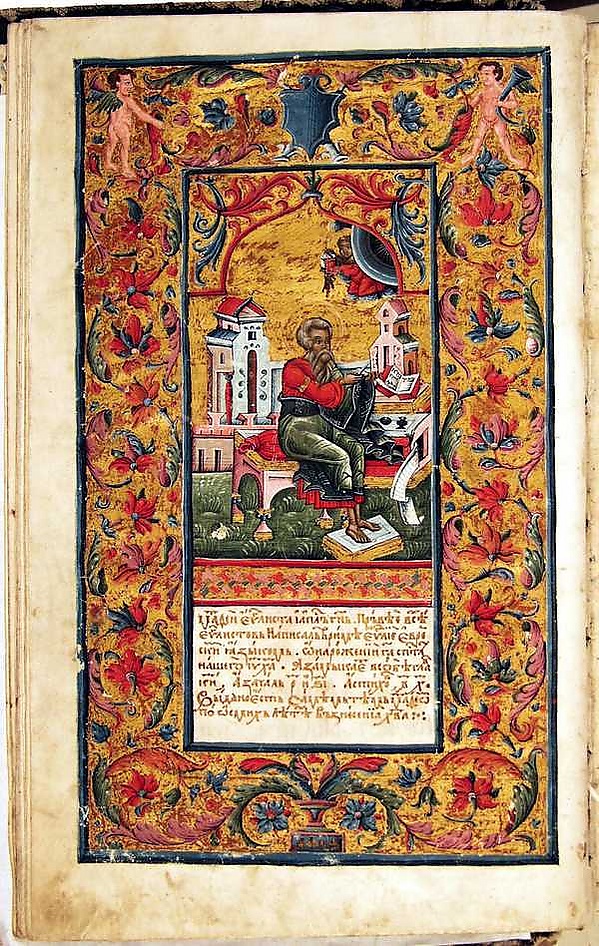

Во второй половине XVII века в России начала оформляться официозная концепция триединства русского народа. Принадлежность к православной вере под державой русского царя противопоставлялась католичеству и униатству под скипетром польского короля. Видную роль в обосновании концепции сыграли высокообразованные малороссийские книжники второй половины XVII — первой четверти XVIII века. Так, в Синопсисе, авторство которого приписывают архимандриту Киево-Печерской лавры Иннокентию Гизелю, говорится о исконном единстве «славенороссийского народа», называемого также «православнороссийским»[113].

На Левобережье в делопроизводстве стал широко использоваться западнорусский язык[168]. На восточнославянских землях, оставшихся под контролем Речи Посполитой, этот язык, наоборот, быстро вытеснялся из сферы делопроизводства. Культурно-исторические различия между территориями продолжали усиливаться[169].

В 1686 году к Русскому царству перешёл Киев[164]; одновременно константинопольский патриарх согласился на переход Киевской митрополии православной церкви в подчинение Московскому патриархату[170].

С 1722 года права Гетманщины постепенно сокращались. В 1750 году власти гетмана была подчинена Запорожская Сечь[171]. В 1775 году была упразднена Запорожская Сечь[172][173], в 1781 году — и сама Гетманщина[174]. Казацкая старшина влилась в ряды российского дворянства[175], на территории бывшей Гетманщины было восстановлено, а на Слобожанщине — установлено крепостное право[176]. На эти земли распространился рекрутский набор. [177].

По подсчётам российского исследователя В. М. Кабузана, в 1720-е годы общая численность украинцев в мире составляла около 6 миллионов человек, в 1740-е годы — 7 миллионов человек, в 1760-е годы — почти 8 миллионов человек. На территории Российской империи к середине XVIII века проживало около 40 процентов всех малороссиян, на территории Гетманщины — около 25 процентов, в Австрийской империи — около 20 процентов всех малороссов[178].

На Правобережье Днепра русины к середине XVIII века составляли 86 процентов населения, в Восточной Галиции — почти 80 процентов, на Буковине — 75 процентов населения[179].

Во второй половине XVIII века Россия начала освоение Новороссии. Туда направлялись потоки переселенцев: великороссов из центральных губерний России, малороссиян с территории Гетманства, а также сербов, венгров и немцев из Австро-Венгрии[180][181].

С присоединением Крыма к Российской империи в 1783 году была ликвидирована постоянная угроза крымскотатарских набегов, что привело к быстрому заселению плодородных территорий Северного Причерноморья. Происходило массовое переселение с Правобережья и Левобережья Днепра: крестьяне бежали от помещиков в Новороссию, где крепостное право только устанавливалось. Власти региона, заинтересованные в его заселении, практически не принимали мер к розыску беглых и их возвращению владельцам. К концу XVIII века Новороссия (за исключением Крыма) вошла в состав украинской этнической территории[182].

С 1792 года происходило перемещение бывших запорожских казаков в низовья Кубани, где возникла Земля Войска Черноморского. Казаки занимали территории, опустевшие в результате ухода ногайцев за пределы Российской империи[183].

В 1793 году по итогам второго раздела Речи Посполитой к Российской империи отошло Правобережье Днепра[184][164], а в 1795 году, после третьего раздела, — Волынь и часть Подолья[185].

Таким образом, к концу XVIII века в пределах Российской империи объединилась бо́льшая часть земель, населённых русинами/малороссиянами (за исключением Галиции, Закарпатья и Буковины). На присоединённых к России территориях в полном объёме были восстановлены права православной церкви[38].

В Галиции и Буковине в последней трети XVIII века на долю русин приходилось около половины всего населения, причём в Восточной Галиции они составляли 72 процента, преобладая повсеместно, кроме Львовского округа (где суммарно их превосходили поляки и евреи)[186]. Точных данных по Буковине за указанный период нет. В Венгерском королевстве к концу XVIII века русины составляли около 5 процентов населения[187].

В границах Австро-Венгерской и Российской империй численность русин/малороссиян с 1762 по 1795 годы выросла с 8 миллионов до 10,7 миллиона человек (общая численность представителей этноса в мире на тот момент), а доля в составе населения обоих государств составила 15,3 процента[188].

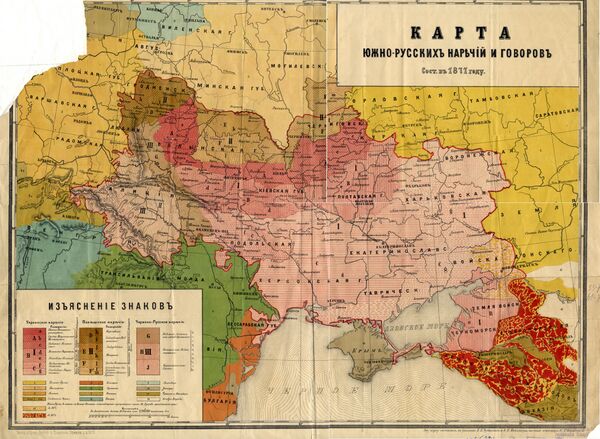

Как показал российский исследователь В. М. Кабузан, на протяжении XVIII века происходило последовательное движение русин/малороссиян на восток с последующим расширением их этнической территории и одновременно — медленное, но неуклонное сокращение территории того же этноса на западе[189].

В 1815 году в состав Российской империи вошло Царство Польское, в пределах которого тогда проживали более 400 тысяч восточных славян[190].

В 1820 году власти Российской империи приняли решение о переселении 25 тысяч малороссийских казаков в земли Черноморского войска, чтобы оно могло эффективнее оборонять рубежи от набегов горцев[191].

Основным регионом выхода малороссийских переселенцев в XIX веке оставалось Левобережье Днепра. В первой половине столетия регион покинули около 370 тысяч человек. Более половины из них проживали в Полтавской губернии[192].

В первой четверти XIX века продолжалось активное переселение в Новороссию государственных крестьян-малороссиян, а также немецких колонистов. Тем не менее рост численности населения в регионе замедлился в связи c чередой неурожайных годов[193]. К середине 1820-х годов основная часть земельного фонда Новороссии была разделена между помещиками, поэтому потоки новосёлов в последующие десятилетия направлялись в другие регионы Российской империи[194]. При этом доля малороссиян в составе населении Новороссии к 1858 году сократилась до 44,7 процента — в результате переселения в регион большого числа великороссов, евреев, немцев и молдаван, а также из-за ускорившегося процесса обрусения малороссиян в городах[195].

С середины 1840-х годов на Ставрополье приезжало больше новых поселенцев с Левобережья Днепра, чем из Курской губернии, которая до этого лидировала в переселении в регион. Доля малороссиян в населении Ставрополья стала быстро и неуклонно расти[196].

Значительный приток малороссийских мигрантов до середины 1830-х годов фиксировался в Нижнем Поволжье (Саратовской и Астраханской губерниях)[197].

После польского восстания 1830 года российское правительство приняло ряд шагов по русификации Южной Руси[39]. Из Киева выселялись малороссийские купцы. В 1835 году Киев, последним из малороссийских городов, лишился магдебургского права[198]. С 1839 года началась кампания по переводу униатов в православие. В 1842 году было окончательно отменено действие Литовского статута[199].

В свою очередь, первыми, кто сформулировал различные версии украинской идентичности малороссийского населения Российской империи, стали польские политики (Михал Чайковский, Франциск Духинский и др.) — в основном из числа эмигрантов, уехавших после восстания 1830 года. Они стремились разжигать и поддерживать украинский сепаратизм, видя в нём потенциального союзника или инструмент для борьбы с Российской империей[200]. Именно эти поляки стали активно использовать термины «Украина» (для обозначения всех южнорусских земель, а не только Среднего Поднепровья) и «украинцы» (для обозначения православных малороссиян). Украина изображалась как земля, духовно близкая Польше и противостоящая России. Ф. Духинский выдвинул концепцию об этнической близости поляков и украинцев, противопоставляя последних русским, которых он не считал славянами[201].

Зарождение собственно украинского национального движения связано с деятельностью Кирилло-Мефодиевского общества. Около 1846 года его член историк Н. И. Костомаров написал «Книгу бытия украинского народа» — первую последовательную программу украинского движения. В сочинении Украина описывалась как самостоятельный субъект, насильно разделённый Польшей и Россией[202].

В 1846 году в Москве был опубликован трактат «История русов», составленный около 1810 года. В этом сочинении «свободолюбивый» малороссийский народ противопоставлялся «рабскому» русскому. Трактат сыграл важнейшую роль в формировании украинского национализма[203][204].

На рост численности малороссиян отрицательно сказалась эпидемия холеры конца 1840-х годов. Только в Полтавской, Харьковской и Черниговской губерниях от болезни умерли в общей сложности 102,2 тысячи человек[205].

К концу 1850-х годов малороссияне составляли около 16,5 процента всего населения Российской империи[206]. Причём в «коренных регионах» этноса, а также в заселяемой Новороссии доля малороссиян понизилась — из-за невысокого естественного прироста населения, ассимиляции части жителей, или же большого числа переселенцев, принадлежавших к другим этническим группам, и более высокого естественного прироста в их среде. Однако в других регионах Российской империи, куда направлялись потоки малороссийской миграции (Северный Кавказ, Нижнее Поволжье, Южной Приуралье, Среднее Поволжье), удельный вес этого этноса, наоборот, вырос[207].

Восточная Галиция, Буковина и Угорская Русь в XIX веке были отсталыми, по преимуществу аграрными регионами в составе Австрийской империи[208]. По подсчётам В. М. Кабузана, в 1800 году на этих территориях проживали 933 тысяч русин (8,7 процента всех русин/малороссиян мира), в 1858 году — 942 тысячи русин (5,9 процента)[209]. Хотя русины составляли большинство населения этих областей (например, в Восточной Галиции в начале XIX века на их долю приходилось около 73 процентов населения, в 1857 году — 66,6 процента[210]), власти не разрешали использовать русинский язык в общественных учреждениях и школах. Снижение доли русин стало результатом полонизации и окатоличивания[41].

На Буковине за первую половину XIX века доля русин в населении снизилась с 73,7 процента до 42,1 процента — в первую очередь за счёт ассимиляции[211].

В Закарпатье восточные славяне сталкивались с мадьяризацией. Доля русин в населении за первую половину XIX века сократилась с 29 процентов до 22,2 процента[42]. Кроме того, рост абсолютной численности населения в этих регионах (за исключением Буковины) замедлился до минимума, а местами сошёл на нет в 1830-х — 1850-х годах из-за эпидемий холеры, неурожаев и уничтожения посевов саранчой[212].

В 1848 году в Галиции, Буковине и Угорской Руси было отменено крепостное право[213]. Помещики существенно увеличили свои владения за счёт захвата общинных земель. Бедные крестьяне не имели источников заработка, что создавало основы для массовой миграции в Новый Свет[214].

Во второй половине XIX — начале ХХ века в тех регионах Российской империи и большинстве тех земель Австро-Венгерской империи, где русины/малороссияне численно преобладали, фиксировался повышенный уровень естественного воспроизводства населения в сравнении со средним уровнем по соответствующему государству. Это способствовало росту удельного веса русин/малороссиян в населении этих государств, Европы и мира[215].

В России в 1861 году было отменено крепостное право, что привело к промышленному буму в Новороссии и стремительному росту городского населения. К концу XIX века крупнейшими городами Южной Руси были Одесса (403 тысячи жителей), Киев (почти 250 тысяч жителей), Харьков (более 170 тысяч жителей) и Екатеринослав (более 110 тысяч жителей)[216]. Малороссияне не составляли большинства населения этих городов, оставаясь по преимуществу сельскими жителями[217].

В 1860-е годы в Малороссии началось общественное движение так называемого украинофильства. Его приверженцы открывали школы, библиотеки, выступали с публичными лекциями. Политических задач движение не преследовало[218].

В 1860-х годах в Российской империи продолжалось заселение Новороссии и Северного Кавказа выходцами из губерний Левобережья Днепра. За десятилетие регион покинули более 300 тысяч человек. Кроме того, началось заселение Дальнего Востока[219]. Сотни тысяч жителей Правобережья Днепра в те же годы переселились в Бессарабию, Херсонскую губернию и на Кавказ[220].

Перепись 1897 года зафиксировала результаты быстрого ополячивания малороссиян на территории Царства Польского. За 30 лет абсолютное число людей, назвавших родным «малорусское наречие», там уменьшилось почти на 150 тысяч — до 306,4 тысяч человек. По оценке В. М. Кабузана, малорусский этнос в Царстве Польском за 1860-е — 1890-е годы потерял не менее 600 тысяч человек. Происходило быстрое сокращение украинской этнической территории[221].

Австро-Венгерская империя в 1860-х годах передала полякам всю полноту политической и экономической власти в Восточной Галиции. Процесс ополячивания русинского населения ускорился. Количество русинских школ сократилось[222]. С 1880-х годов началось переселение крестьян-русин в Соединённые Штаты и страны Южной Америки[43]. Раньше всех (с конца 1860-х годов) переселяться за океан начали русины Закарпатья. Процесс ускорился в результате массового голода 1880 года[223].

| Страна/регион | 1881—1890 годы | 1891—1900 годы | Всего |

|---|---|---|---|

| США | 19,6 | 59,9 | 79,5 |

| Канада | 25 | 25 | |

| Латинская Америка | 18,5 | 18,5 | |

| Всего | 19,6 | 103,4 | 123,0 |

В Российской империи власти в 1870-х годах ограничили переселения. Малороссийские мигранты перестали получать земельные наделы и льготы на Северном Кавказе и в Новороссии. Однако миграция продолжалась под видом отходничества. Значительное число малороссиян по временным паспортам (так называемые иногородние) фактически переехали на жительство в Кубанскую область и Ставропольскую губернию, арендуя землю у казачьего населения[225].

Для скорейшего заселения Дальнего Востока власти Российской империи с 1883 году организовали переброску туда морем малороссийских крестьян — за казённый счёт. Посадка осуществлялась в порту Одессы. В 1883—1895 годы в Южно-Уссурийский край переехали почти 4,7 тысячи человек, к 1901 году — более 55 тысяч человек[226]. Всего же в 1890-е годы за Урал выехали 385,2 тысячи малороссиян (около трети от общего числа мигрантов). Вновь увеличился приток малороссийских мигрантов в Новороссию и Северный Кавказ[227].

По оценке В. М. Кабузана, в последней трети XIX века на окраины Российской империи переселились в общей сложности не менее 1,5 миллионов малороссиян. Они составили подавляющее большинство переселенцев в Новороссию, Северный Кавказ и Приморье[228].

Всеобщая перепись Российской империи 1897 года содержала вопросы о вероисповедании и родном языке подданных, но не об их этнической принадлежности. «Малорусское наречие русского языка» (по терминологии переписи) назвали родным около 22,4 миллиона человек[229], или 17,5 процента населения (для сравнения: по состоянию на 1857 год — 13,3 миллиона человек, 16,5 процента). Абсолютное большинство таких малороссиян проживали на Левобережье (80,8 процента) и Правобережье Днепра (75,5 процента). В Новороссии малороссияне составили 42,9 процента населения. Суммарно в указанных трёх регионах было зарегистрировано более 81,1 процента всех малороссиян Российской империи[230].

В крупнейших городах Малороссии и Новороссии — Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне, Елисаветграде — шли достаточно активные процессы обрусения части малорусов[231]. По оценке М. В. Кабузана, русский язык во время переписи 1897 года назвали родным не менее 1,4 миллиона малороссиян. Многие из них притом не меняли этническую идентичность[232].

Малороссияне составляли заметную долю населения Астраханской, Воронежской, Гродненской, Курской, Ставропольской губернии, в Кубанской области, Приамурье, Приморье[233].

Как отмечали австрийский историк А. Каппелер и российский исследователь А. И. Миллер, малороссияне на индивидуальном уровне никогда не подвергались в Российской империи дискриминации по этническому принципу. Они официально считались русскими, а потому для них, при условии знания русского языка, была открыта любая карьера. В иерархии этносов Российской империи все православные славяне включались в единый центр системы[234][235].

По мнению А. И. Миллера, в целом процесс русификации малороссов в XIX — начала ХХ века потерпел неудачу по следующим внутренним и внешним причинам[236]:

- доступность для большинства детей малороссийских крестьян лишь двухгодичного начального обучения, из-за чего школа с преподаванием на великорусском языке не могла стать инструментом эффективной русификации;

- польские землевладельцы оставались социально доминирующей группой на Правобережье Днепра, противодействуя великорусской ассимиляции своих малороссийских крестьян;

- русские помещики, даже получив землю в Малороссии, как правило, предпочитали жить в городах и потому не имели такого же культурного влияния на малороссийских крестьян, как польские землевладельцы;

- из-за слабости слоя русских помещиков земская реформа не была распространена на западные губернии Российской империи, поэтому земские школы не смогли компенсировать слабость государственной системы образования;

- русская высокая культура не имела монопольного положения в Малороссии, сталкиваясь с конкуренцией со стороны польской культуры (например, многие произведения Т. Г. Шевченко, Н. И. Костомарова и других деятелей «раннего этапа» украинского движения имели в качестве образцов сочинения представителей польского романтизма);

- необходимость русификации малорусов была осознана на уровне правительства как важная государственная задача лишь в середине XIX века; русификаторские меры Российской империи были непоследовательными, ограниченными и неэффективными; в российском правительстве и обществе отсутствовало единство в отношении к политике русификации Малороссии;

- в Российской империи до 1905 года отсутствовали представительные органы власти, что отталкивало даже лояльно настроенных малороссийских политиков;

- часть малороссийского/русинского этноса проживала за пределами Российской империи — в более либеральных условиях, с бо́льшими возможностями для образования и издания книг на русинском языке (эта литература разными способами переправлялась на территорию империи);

- власти Речи Посполитой, а затем и Австро-Венгрии умышленно формировали и прямо поддерживали украинский национализм и сепаратизм как средство борьбы с влиянием Российской империи;

- римско-католическая церковь превратила униатов в союзников и проводников украинского национального движения, которое таким образом обрело и религиозную основу;

- бо́льшая численность малороссийского этноса, более высокая рождаемость, большая продолжительность жизни малорусов по сравнению с великороссами.

Таким образом, как отмечал А. И. Миллер, правительство Российской империи в целом полагалось на стихийную ассимиляцию малороссов, ограничившись лишь системой запретов в отношении пропаганды украинского национального движения. Это предопределило провал русификации Южной Руси[237].

Перепись 1900 года зафиксировала в Австро-Венгерской империи 3,8 миллиона русин[238]. Их доля во всем населении за вторую половину XIX века также выросла — до 8,4 процента (в 1857 году — 7,8 процента). Однако применительно к населению только русинских земель этот относительный показатель снизился[239].

| Регион | 1857 год | 1900 год |

|---|---|---|

| Восточная Галиция | 66,6 процента | 62,7 процента |

| Западная Галиция | 4,2 процента | 3,4 процента |

| Буковина | 42,1 процента | 40,8 процента |

| Закарпатье | 22,2 процента | 15,3 процента |

По оценке В. М. Кабузана, за период с 1857 по 1900 годы русинский этнос в результате полонизации потерял в Западной Галиции около 20 тысяч человек, в Восточной Галиции — около 190 тысяч человек. Быстрее всего эти процессы протекали в Перемышльском, Станиславском, Стрийском, Львовском и Самборском округах. За тот же период на территории Буковины в результате румынизации этническую идентичность сменили 10 тысяч русин[241]; в Закарпатье в результате мадьяризации — около 180 тысяч русин, которые именно к концу XIX века превратились в регионе в этническое меньшинство[242].

| 1719 год | 1795 год | 1858 год | 1897—1900 годы | 1910—1917 годы |

|---|---|---|---|---|

| 5 911,0 | 10 381,1 | 17 030,0 | 29 655,3 | 38 901,7 |

На фоне обострения противоречий с Россией в последней четверти XIX века власти Австро-Венгрии стали умышленно поддерживать украинский национализм, стараясь использовать его как противовес панславистской концепции и направить против великороссов[244][245][200].

Революция 1905—1907 годов в Российской империи привела к отмене всех ограничений в отношении издания литературы на украинском языке[246]. С 1905 года начали выходить газеты и журналы на украинском. В Киевском, Харьковском и Одесском университетах были созданы кафедры украиноведения[247].

Стремясь ослабить социальную напряжённость в сельской местности и уменьшить угрозу для помещичьего землевладения, власти перешли к политике свободы переселений. По официальным данным, за 1883—1916 годы из девяти малороссийских губерний за Урал выехали около 2,2 миллиона человек. Из них около 0,6 миллиона человек вернулись обратно, 1,6 миллиона — осели на новом месте, получив от казны земельные наделы и пособия. Левобережье Днепра дало 21,4 процента всех переселенцев, Новороссия — 10,5 процента, Правобережье Днепра — 7,3 процента переселенцев[248].

За 1883—1916 годы наибольший поток малороссийских мигрантов (168 тысяч человек) был зафиксирован в Приморье[249]. В Западной Сибири главным регионом заселения выходцев из Малороссии стала Томская губерния (209 тысяч человек, большинство — с Левобережья Днепра)[249]. В результате доля малороссиян в Сибири и на Дальнем Востоке выросла до 9,4 процентов населения. В Приморской и на значительной части Амурской области к 1917 году сформировалась украинская этническая территория. Однако из-за почти полного отсутствия украинских школ малороссияне быстро меняли свой разговорный язык на русский, а затем приобретали русское этническое самосознание[250].

В начале ХХ века в Казахстан переехали 360,7 тысяч малороссийских переселенцев[251]; доля представителей этноса к 1917 году увеличилась до 10,4 процентов населения[252].

В целом малороссияне оказались самым подвижным этносом Российской империи: составляя в начале ХХ века около 18 процентов населения страны, они дали почти 39 процентов всех переселенцев. В Приморье, Северном Казахстане и части Северного Кавказа малороссияне превратились в господствующий этнос[253].

На фоне эмиграции татар в Турцию доля малороссиян росла и в материковой части Таврической губернии, куда продолжали приезжать переселенцы из соседних малороссийских регионов. В то же время в большинстве уездов Крыма доля малороссиян быстро сокращалась. В результате материковая часть Таврической губернии к 1917 году окончательно вошла в состав малороссийской этнической территории, тогда как Крымский полуостров стал этнической территорией русских, на долю которых приходилось большинство населения[254].

Благодаря высоким показателям естественного прироста среди по преимуществу сельских жителей, абсолютное число малороссиян в Российской империи к 1917 году увеличилось до 31 миллиона человек (18,1 процента населения страны)[252].

В Восточной Галиции процесс ассимиляции русин в начале ХХ века резко замедлился — на фоне роста национального самосознания. На остальных русинских территориях Австро-Венгрии доля представителей этноса продолжала последовательно снижаться, даже несмотря на более высокий уровень естественного прироста населения в сравнении с другими народами империи[255].

Что касается русинских земель в составе Австро-Венгерской империи, то из Восточной Галиции и Буковины, по оценке В. М. Кабузана, в США до 1910 года прибыли 240 тысяч русин. Выходцы из Галиции в основном поселялись в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Иллинойс и Мичиган[256].

В Канаде, по данным переписи 1911 года, проживали 75 тысяч русин[257]. Многие из них основывали поселения в лесной полосе провинций Альберта, Саскачеван, Манитоба — вдали от промышленных центров. Для этих деревень был характерен высокий уровень гомогенности населения: от 75 до 95 процентов жителей составляли этнические русины[258][259].

Подсчитать точное число иммигрантов-русин в странах Латинской Америки трудно, потому что в статистике они фиксировались как русские. Во второй половине 1910-х годов в Бразилии находились около 47 тысяч русин, в Аргентине — около 15 тысяч русин. В Бразилии центром компактного проживания восточных славян стали глубинные районе юго-западной части штата Парана, в Аргентине — в поселениях территории Миссионес[260].

| Страна/регион | Численность иммигрантов |

|---|---|

| США | 221 |

| Канада | 76,7 |

| Латинская Америка | 62 |

| Всего | 359,7 |

Русины-иммигранты в сельских поселениях Бразилии стремились заключать браки только внутри своих общин. Большую роль в сохранении этнокультурной обособленности сыграли национальные начальные школы, открытые на рубеже XIX и ХХ веков. Поскольку иммигранты объективно нуждались в знании языка страны пребывания, большинство национальных школ в период между Первой и Второй мировыми войнами перешли на преподавание двух языков: украинского и португальского[262].

В 1911—1920 году из Галиции в США выехали ещё 140,5 тысячи русин, в Канаду — 42,7 тысячи русин. Причём львиная доля этого миграционного потока пришлась на первую половину 1910-х годов. Большинство иммигрантов были крестьянами. Но в США они вынуждены были наниматься на шахты, железные дороги, заводы и фабрики, выполняя самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу. C 1915 года миграционное движение русин почти прекратилось[263].

Русины составляли большинство среди сезонных мигрантов, которые в начале ХХ века выезжали из Галиции в Германию[261].

Для внутренней миграции в пределах западноукраинских регионов, в отличие от процессов в Российской империи, переселенцы-русины по относительным показателям уступали полякам и евреям. Эмиграция в этих областях никогда не приводила к расширению украинской этнической территории, а аграрное перенаселённость только обострялась[264].

Первая мировая война сопровождалась мобилизацией малороссийских крестьян и повальным разорением крестьянских хозяйств. Экономика Правобережья была подорвана массовой эвакуацией в 1915 году людей и предприятий[265]. В августе 1914 года, после временного установления контроля над Галицией и Буковиной, власти Российской империи закрыли там русинские школы, библиотеки и культурные центры. Сотни священников-униатов были принудительно вывезены в Россию[266]. Туда же добровольно уехали десятки тысяч местных жителей, которые опасались репрессий со стороны австрийцев[267].

В годы Первой мировой войны в Галиции из-за превышения смертности над рождаемостью численность населения сократилась на 300 тысяч человек. Бо́льшая часть убыли населения приходилась на Восточную Галицию, охваченную боевыми действиями. С её территории бежали около 422 тысяч человек, большинство из них — русины. По оценке В. М. Кабузана, в 1918—1924 годы на родину вернулись лишь около 50 тысяч русин[268].

Миграция русин из Галиции, Закарпатья и Буковины в Новый Свет с началом войны прекратилась, в том числе потому, что значительная часть молодых мужчин была мобилизована[269].

4 (17) марта 1917 года — в процессе Февральской революции в России — в Киеве сформировалась украинская Центральная рада, которая выступала за национально-территориальную автономию Украины в составе демократической Российской республики[270].

7 (20) ноября 1917 года — в ответ на Октябрьскую революцию в России — Центральная рада провозгласила создание Украинской Народной Республики (УНР) как автономной части России[271]. В официальный документооборот в Киеве в качестве государственного языка вводился украинский язык[272].

12 (25) декабря 1917 года сторонники большевиков провозгласили в Харькове Украинскую Советскую Республику как равноправную часть Российского федеративного государства[46].

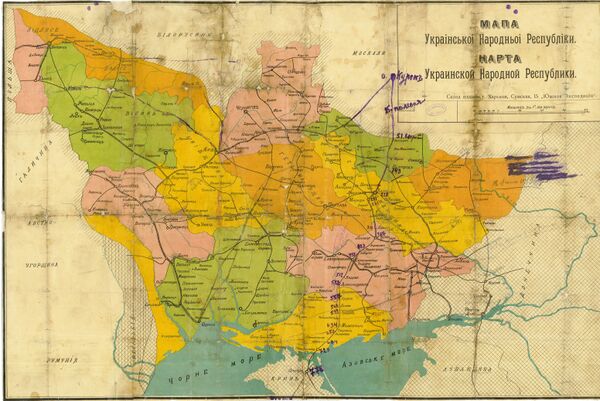

9 (22) января 1918 года Центральная рада своим Четвёртым Универсалом объявила о государственной независимости Украинской народной республики (УНР) — первом формально независимом национальном украинском государстве. Этот статус был необходим в первую очередь для того, чтобы делегация Центральной рады могла подписать сепаратный мирный договор с Германией и Австро-Венгрией; последние в обмен на природные ресурсы пообещали обеспечить «защиту» УНР от большевиков[44]. К апрелю 1918 года территорию Малороссии и Новороссии оккупировали немецкие и австрийские войска[273]. 29 апреля 1918 года УНР была переименована в Украинскую державу — марионеточное пронемецкое государство[274].

Поражение Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне позволило украинцам в ноябре 1918 года провозгласить во Львове независимую Западно-Украинскую народную республику (ЗУНР)[45].

После эвакуации германских войск власть в Киеве в декабре 1918 года перешла к Директории УНР[275].

В 1919—1921 годы на территории Малороссии и Новороссии развернулись сражения Гражданской войны, завершившейся победой большевиков[276][277]. Советско-польская война 1919—1921 годов привела к переходу Западной Украины в состав Польши. УНР и ЗУНР прекратили существование[278].

Для малороссийского общества была характерна структура традиционного донационального социума аграрного типа. В отличие от украинских исследователей первой четверти XXI века, деятели украинского движения в начале XX века признавали, что украинскую нацию на тот момент ещё только предстояло создать. М. С. Грушевский, например, призывал малочисленные группы «украинцев» целенаправленно распространять украинскую национальную идентичность на «широкие этнографические массы», чтобы превратить этих «малороссов» и «русинов» в украинскую нацию[279].

Гражданская война показала верность такой оценки. Радикальные социальные преобразования, по крайней мере, в Малороссии и Новороссии, среди украинцев оказались гораздо популярнее идеи национального государства, независимого от России. Такое государственное образование могло существовать только при постоянной внешней поддержке. В то же время большевикам пришлось пойти на компромиссы в национально-государственной политике[280]: 6 января 1919 года была провозглашена независимая Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), которая в июне 1919 года присоединилась к военно-политическому союзу советских республик[281].

На разруху, связанную с экономическим кризисом и гражданской войной, наложились эпидемия тифа 1919—1920 годов и засуха в южных регионах в 1921—1922 годы. Жители массово бежали из голодавших губерний. В 1918—1922 годы смертность на Украине значительно превышала рождаемость. Только за период с 1917 под 1920 год численность населения Украины снизилась с 38,7 миллиона до 33,7 миллиона человек. В Новороссии, где развернулись наиболее активные боевые действия, население сократилось на 21 процент[60].

30 декабря 1922 года руководители УССР подписали Декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик и Договор между республиками[47]. В состав УССР вошла бо́льшая часть малороссийской этнической территории. Галиция и часть бывшей Волынской губернии находились под контролем Польши, Буковина — Румынии, Закарпатье — Чехословакии[48].

Советская власть в 1920-е годы развернула в УССР украинизацию и борьбу с неграмотностью[49][50]. Чтобы обозначить разрыв с имперским прошлым, большевики отказались от термина «малороссияне/малорусы» в пользу термина «украинцы», который стал повсеместно вводится в оборот.

Так называемая новая экономическая политика позволила быстро восстановить показатели сельского хозяйства и торговли в УССР. Это обернулось всплеском естественного прироста населения. Только с 1923 по 1926 год он составил 2,4 миллиона человек. Кроме того, в республику вернулись около 1,8 миллиона человек, которые ранее бежали от гражданской войны и голода[282].

С 1920-х годов приток населения на территорию УССР стал превышать отток. По оценке В. М. Кабузана, с 1927 по 1938 год сальдо миграции составило 600 тысяч человек. В основном это были русские переселенцы, которые приезжали в города УССР в период индустриализации[283].

В 1920-е — 1930-е годы произошла быстрая ассимиляция большинства этнических украинцев на территориях бывшего Войска Черноморского (ныне в Краснодарском крае Российской Федерации), бывшего Острогожского полка (ныне в Воронежской области Российской Федерации), части Приморского края и северного Казахстана. На этих землях жители, родным языком которых был русский, сменили украинское этническое самосознание на русское[284].

За 1918—1924 годы в Польшу с территории СССР вернулись 124 тысячи украинских репатриантов, ещё более 300 тысяч украинцев из Советского Союза эмигрировали в другие государства через территорию Польши[285].

В 1926 году в УССР началась индустриализация промышленности[286], а в 1929 году — коллективизация сельского хозяйства[287], которая привела к бегству крестьян в города[288].

В 1932—1933 году территорию УССР охватил голод, от которого умерли не менее 1,5 миллионов граждан[61]. В украинской историографии XXI века утвердился тезис о том, что большевики умышленно организовали голодомор, чтобы наказать украинцев за повстанческое движение 1920-х годов[289]. Российские историки XXI века отмечают, что голод стал следствием коллективизации и крайне жёсткой хлебозаготовительной кампании, организованной большевиками, но сам по себе не был их целью. Он распространился на все зернопроизводящие районы СССР, причём четыре региона РСФСР (с учётом доли погибшего населения) пострадали сильнее, чем УССР. В самой республике русские и представители других народов голодали не меньше украинцев[290][291][292].

Следствием в том числе голода стало резкое снижение естественного прироста населения УССР по сравнению со второй половиной 1920-х годов. Как отметил российский исследователь В. М. Кабузан, уровня численности по состоянию на 1 января 1933 года (31,9 миллиона человек) в УССР не удалось достигнуть даже к началу 1941 года (31,6 миллиона человек, без населения Западной Украины), несмотря на рекордный за всю историю статистических наблюдений всплеск естественного воспроизводства населения республики в 1937—1938 годы[293].

В Галиции, находившейся в составе Польши, среднегодовой естественный прирост униатского украинского населения в 1920-х годах был выше, чем у католиков-поляков. Очень высоким был тот же показатель у населения Закарпатья[294]. Власти В Восточной Галиции польские власти запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях[295]. С 1924 года постепенно закрывались украинские школы[296]. С 1922 году украинские националисты перешли к подпольной вооружённой борьбе, совершая теракты, диверсии и грабежи[295]. Власти отвечали карательными акциями (так называемые пацификации)[297]. В 1929 году в Вене была создана Организация украинских националистов (ОУН)*[e], которая провозгласила своей целью создание независимого украинского государства. Идеологией ОУН* стал интегральный национализм — разновидность фашизма[298].

В 1920-х — 1930-х годах украинцы и русины (уже как представители отдельной этнической группы) подвергались жёсткой ассимиляции в Карпатской Руси (Чехословакия)[299], Бессарабии и Буковине (Румыния)[300].

В межвоенный период продолжался массовый выезд украинцев из Восточной Галиции и Волыни в страны Америки, хотя объёмы эмиграции не достигли уровня начала века. С конца 1918 по 1938 годы из Польши эмигрировали около 160 тысяч украинцев-униатов. Многие из них уехали по политическим мотивам. В сравнении с предыдущими волнами эмиграции заметную долю составляли представители интеллигенции. В США смогли попасть лишь около 8 тысяч человек — из-за введения ограничительных иммиграционных квот. Основной поток украинцев устремился в Канаду (69,4 тысячи иммигрантов), Аргентину (49, 1 тысячи иммигрантов), Бразилию (около 10 тысяч человек) и Парагвай (около 10 тысяч человек)[301][302].

В результате миграционных процессов и отчасти естественного воспроизводства число украинцев в Канаде выросло с 107 тысяч человек в 1921 году до 306 тысяч человек в 1941 году[303].

В 1930-х годах показатели естественного воспроизводства украинского населения снижались повсеместно, за исключением Буковины. Это вело к снижению доли украинцев в населении мира[304].

В марте 1939 года, после оккупации Чехии Германией, была провозглашена независимость Карпатской Украины. Однако регион был тут же оккупирован Венгрией[305]. В сентябре 1939 года нацистская Германия и СССР разделили Польшу: Западная Украина вошла в состав Советского Союза[306]. В августе 1940 года Румыния вернула Советскому Союзу Северную Буковину и южную Бессарабию. Эти территориальные изменения привели к тому, что в составе УССР появились восемь новых областей[51].

На территории Западной Украины прошла национализация крупных и средних предприятий, началась коллективизация сельского хозяйства, развернулись процессы украинизации и деполонизации[307].

Таким образом, к 1940 году большевистское руководство СССР фактически осуществило мечту украинских националистов о «соборной Украине»: украинские земли объединились в одном государственном пространстве; украинский народ получил государственное образование, которое носило его имя и в котором представители других этносов стали национальными меньшинствами[52][53]. Именно советская власть обеспечила формирование социально-экономических условий (наличие средств массовой информации и связи, транспорта, системы образования, достаточного уровня грамотности населения), при которых стало возможно окончательное становление украинского национального самосознания и превращение малороссийского населения в украинскую нацию. Советская же власть обеспечила эту нацию кадрами партийной и государственной бюрократии[54].

Существование украинских земель в составе России привело к позитивным демографическим результатам: украинская этническая территория существенно расширилась, численность украинцев быстро росла (до начала 1930-х годов). Для сравнения: на землях, оставшихся за пределами Российской империи/СССР, естественный прирост украинцев был, за исключением ряда периодов, пониженным, фиксировался высокий уровень эмиграции в другие страны, что привело к утрате украинским этносом значительного числа жителей и сокращению украинской этнической территории в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии[40].

Во время Великой Отечественной войны на территории УССР развернулись ожесточённые бои[308]. Советские власти успели эвакуировать 3,5 миллиона граждан, вывезти оборудование ряда крупнейших предприятий[309]. К концу 1941 года гитлеровцы оккупировали бо́льшую часть УССР[310], к августу 1942 года нацистами была захвачена вся республика[311]. В период оккупации на территории УССР были убиты более 4 миллионов мирных жителей[312] и более 1,5 миллионов военнопленных[313][314]. В массовых убийствах участвовали украинские националисты, которые активно сотрудничали с оккупантами[315]. На работы в Германию были принудительно отправлены около 2,5 миллионов граждан УССР, из них около 450 тысяч человек умерли от непосильного труда и жестоких условий содержания[316][317]. В самой республике конфискации продуктов и каторжные условия труда привели к голоду, вспышкам эпидемий и резкому скачку смертности[318]. В партизанских отрядах и подпольных организациях, которые боролись против оккупантов в УССР, участвовали около 200 тысяч человек[319], из них около 60 тысяч человек погибли[320]. На стороне нацистов в составе различных вспомогательных подразделений служили около 250 тысяч украинских коллаборационистов[321][322]. С декабря 1942 года начались бои за освобождение УССР[323], которое было завершено к концу октября 1944 года[324][325].

Общие потери населения УССР во время Великой Отечественной войны оцениваются в диапазоне от 8 миллионов[326] до 13,6 миллионов[62][63] человек. Без жилья остались свыше 10 миллионов человек. УССР потеряла около 40 % своего экономического потенциала[327]. На фронтах Великой Отечественной войны погибли около 3 миллионов жителей УССР — представители разных национальностей. Таким образом, подвиг украинского народа — неотъемлемая часть подвига народов СССР, которые вместе одержали победу над фашизмом[328].

В июне 1945 года Чехословакия признала переход Закарпатья к СССР, который включил его в состав УССР[327].

С 1944 по 1946 годы осуществлялось массовое переселение украинцев и русинов-лемков из Польши в УССР и одновременно — поляков с территории УССР в Польшу. На Западную Украину переехали около 700 тысяч восточных славян, а уехали — около 1,3 миллиона поляков, немцев, чехов. В результате эти земли стали самыми однородными в этническом плане частями УССР[48].

В 1947 году правительство Польши дополнительно депортировало около 150 тысяч украинцев, русинов-лемков и членов смешанных польско-украинских, польско-русинских семей в северо-западные районы страны, полученные Варшавой по итогам Второй мировой войны[329][330].

В результате голода в разорённой войной республике в 1946—1947 годах умерли почти 1 миллион человек[64][331]. На фоне боевых действий, последствий нацистской оккупации и массовых перемещений населения, а затем и голода 1946—1947 годов естественный прирост населения УССР в 1940-х годах сократился до минимума. Демографическая ситуация в республике стала улучшаться лишь с 1948 года[332].

Для возрождения промышленных объектов УССР привлекались рабочие из РСФСР, Азербайджана, Грузии и Казахстана[333]. В республику также вернулись беженцы из восточных регионов СССР и люди, угнанные нацистами в Германию. В результате в 1945—1949 годы в УССР приехали более 6 миллионов человек. Это привело к росту удельного числа русских. К 1950 году основные предприятия республики были восстановлены[334][335][336].

Вооружённые отряды украинских националистов в 1944—1952 году развернули на Западной Украине террор против граждан, лояльных советской власти, убив в общей сложности около 31 тысячи человек[337][338][339]. Во время ответных операций подразделения НКВД (с 1946 года — МВД и МГБ) СССР убили более 153 тысяч сторонников украинского национализма. Более 200 тысяч человек были депортированы за пределы СССР[340]. Примерно четверть из них к 1957 году смогли вернуться из ссылки[341].

В 1950-е — 1980-е годы происходило постепенное снижение показателей воспроизводства населения УССР (как в относительных, так и в абсолютных показателях), что было характерно для многих других республик Советского Союза, а также большинства государств Европы. В 1959 году в УССР родители получили право выбирать язык обучения детей в школе. Это привело к постепенному вытеснению украинского языка русским в школьном образовании многих областей[342].

Разрыв в уровне жизни между городом и сельской местностью нарастал, из-за чего постоянно увеличивался отток людей в города[343].

В 1947—1951 году США приняли из Европы 60,7 тысячи перемещённых лиц — русских и украинцев со всех частей УССР. В 1950 году число украинцев в Соединённых Штатах превысило 800 тысяч человек. В дальнейшем вплоть до 1980-х годов приток украинцев был небольшим[303][344].

В Канаде численность украинцев во второй половине ХХ века также росла в основном за счёт естественного воспроизводства: в 1951 году — 395 тысяч человек, в 1961 году — 473,3 тысячи человек, в 1981 году — 529,6 тысячи человек. В 1990 году число так называемых чистых украинцев и украинцев, заявивших о принадлежности к двум этносам, превысило 1 миллион человек (из которых чистых украинцев было менее половины)[303][345].

Украинские диаспоры сумели создать в США и Канаде «общество в обществе», что способствовало сохранению этнической самобытности группы и многих отдельных личностей. У диаспор были свои церкви, школы, товарищества, профессиональные общества, литературные издания, клубы и организации[346].

| 1926—1931 | 1939 | 1979 | 1989 | |

|---|---|---|---|---|

| УССР | 27 567,6 | 29 606,8 | 36 495,6 | 37 419,0 |

| РСФСР | 6 949,2 | 3 204,4 | 3 657,6 | 4 360,0 |

| Всего в мире | 37 227,8 | 35 616,6 | 44 994,7 | 48 290,0 |

В 1960-е — 1980-е годы в УССР происходило постепенно снижение доли украинцев в населении: с 76,8 процента в 1959 году до 72,3 процента в 1989 году. За то же время доля лиц, которые назвали украинский родным языком, снизилась с 71,8 процента до 64,7 процента. Как отмечал российский исследователь В. М. Кабузан, это стало следствием широкого распространения русского языка в УССР[58].

Процесс этнической и языковой ассимиляции украинцев дальше всего зашёл в Донецкой и Ворошиловградской (Луганской) областях. В 1989 году доля украинцев в населении Донецкой области составляла 51,1 процента, а украиноязычными были лишь 30,6 процентов жителей. Для Луганской области те же показатели составили 51,7 процента и 34,9 процента соответственно[59]. В Запорожской и Харьковской областях на долю украинцев по национальности в 1989 году приходилось около 63 процентов, а по языку — около 50 процентов, в Одесской области — 54,2 процента и 41,2 процента соответственно[348]. Крым же никогда и не принадлежал к украинской этнической территории: Всесоюзная перепись населения 1989 года зафиксировала там 25,5 процента украинцев и 13,7 процента украиноязычных жителей[349].

Этническая ситуация на Западной Украине во второй половине ХХ века развивалась по прямо противоположному сценарию. Уничтожение нацистами евреев в годы Второй мировой войны, депортация советской властью поляков и чехов во второй половине 1940-х годов, советская украинизация (с превращением русин в украинцев), очень небольшой приток русского населения привели к складыванию этнически однородной украинской территории. Переписи последовательно фиксировали примерное совпадение доли украинцев и украиноязычных жителей, которая в 1989 году превышала 85 процентов населения. Значительная доля неукраинских этносов сохранилась лишь в Закарпатской и Черновицкой областях[55].

В 1988—1992 годы на фоне стремительного ухудшения экономической ситуации происходил отток из РСФСР и других союзных республик находившегося там украинского населения. В результате положительное для УССР сальдо миграции составило 180 тысяч человек[350].

Во время «Перестройки» в УССР произошёл подъём националистического движения[351]. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины[352], который был подтверждён на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года[353][354].

Появление независимой Украины совпало с затяжным экономическим кризисом, который сопровождался длительным периодом естественной убыли населения. С 1992 по 2001 год (данные последней из проводившихся всеобщих переписей) численность жителей республики сократилась с 52,1 миллиона до 48,5 миллиона человек[65].

В июне 1996 года была принята Конституция Украины, которая объявила украинский единственным государственным языком страны; русский язык был понижен в статусе до языка национального меньшинства[66].

Масштабный экономический кризис привёл в 1990-х и 2000-х годах к массовой трудовой эмиграции жителей Украины — в первую очередь, в страны Восточной и Западной Европы. С 1994 года число из Украины ежегодно уезжало больше людей, чем прибывало в республику. Важнейшим направлением трудовой миграции была Россия[355]. С 2000-х годов дифференциация потоков трудовой миграции становилась всё более заметной: жители востока и юга Украины продолжали работать в России, жители западных областей — чаще стали отправляться на заработки в Польшу и другие страны Евросоюза.

По оценке российских демографов, за 1990-е годы около 2 миллионов русских на Украине (так называемые биэтнофоры, владевшие русским и украинским языками) сменили национальную идентичность на украинскую. На тот момент ассимиляция носила в значительной степени условный характер, потому что большинство этих людей сохраняли связь с русской культурой и продолжали пользоваться русским языком[67].

В результате при общем сокращении населения УССР/Украины с 51,7 миллиона человек (по состоянию на 1989 год) до 48,5 миллиона человек (на 2001 год) число украинцев за тот же период увеличилось на 123 тысячи — до 37,5 миллиона человек[356][357].

Перепись населения Украины 2001 года (последняя по времени из проводившихся) зафиксировала долю этнических украинцев в 77,8 процента (уровень начала XIX века). Благодаря в том числе политике украинизации эта доля выросла во всех регионах страны, будучи максимальной на западе (91,2 процента населения), а минимальной — на юге (56,4 процента). Наименьшим удельным весом украинцы в 2001 году обладали в Севастополе (22,4 процента населения), Крымской (24,3 процента), Донецкой (56,9 процента), Луганской (58 процентов) и Одесской (62,8 процента) областях[358].

В России в конце ХХ — первой четверти XXI века происходил процесс ассимиляции этнических украинцев. На фоне большого количества смешанных браков они переходили с украинского языка на русский, затем меняли национальную идентичность и при опросах называли себя русскими. С 1989 по 2020 год число украинцев в России сократилось в 4,5 раза: с 4,4 миллиона до 0,9 миллиона человек[68][4].

| Год | 1989 | 2002 | 2010 | 2020 |

|---|---|---|---|---|

| Численность | 4 360,0 | 2 943,5 | 1 928,0 | 884,0 |

Столь же быстрое сокращение численности и доли украинцев происходило и в других республиках бывшего СССР[40].

На Украине в 2000-х годах продолжался процесс ассимиляции русских. На его ходе сказывалось этнодемографическое отличие Запада и Центра Украины (бывшей Малороссии) от Юго-Востока (исторической Новороссии). По оценке российского учёного С. Я. Сущего, к середине нулевых годов русские и биэтнофоры в западных и центральных районах страны составляли около 8 процентов населения, а в юго-восточных — более 57 процентов населения. Эта специфика определяла социоментальные и культурно-языковые особенности, а также электоральные предпочтения жителей украинских регионов[69].

Политическая борьба сопровождалась размежеванием населения: жители западных и центральных регионов выступали за мононациональное украинское государство; население восточных и южных регионов голосовало за развитие связей Украины с Россией[70]. Основные споры вызывал статус русского языка, который власти Украины постепенно выдавливали из всех сфер общественной жизни. Правительство и администрация регионов проводили политику украинизации и декоммунизации. 23 февраля 2014 года, на следующий день после смены власти на Украине, Верховная рада проголосовала за отмену закона 2012 года, который предоставлял русскому языку статус регионального[71].

Это вызвало масштабные протесты на юго-востоке Украины, которые привели в 2014 году к присоединению Крыма и Севастополя к России[72] и провозглашению независимости Донецкой и Луганской народных республик[73]. Ограничения на свободное использование русского языка в условиях двуязычной страны стали одной из главных причин начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году[74][361]. По данным ООН, в результате этого конфликта за 2014—2021 годы с обеих сторон погибли около 13,5 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи мирных жителей. Более 30 тысяч человек получили ранения[362]. Примерно 2 миллиона человек были вынуждены уехать из своих квартир и домов[363].

С 2014 года процессы украинизации и дерусификации на Украине приобрели принудительный характер[75][76][77][78]. По оценкам демографов, доля украинцев на территории, подконтрольной Киеву, росла — в первую очередь, за счёт естественной убыли, миграции и ассимиляции этнических русских (в среднем по 0,5 миллиона человек за каждое пятилетие)[79].

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по защите русскоязычного населения Донбасса. 4 октября 2022 года президент России В. В. Путин на основании результатов общенародных референдумов подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах новых субъектов[80].

Правительство и местные власти Украины ужесточили политику дерусификации, вытеснив русский язык из всех сфер общественной жизни на подконтрольной территории[364][365][72].

Численность

Последняя по времени научная оценка численности этнических украинцев в мире, сделанная украинскими демографами, датируется 2015 годом:

| Украина | 34 962 |

| Республики бывшего СССР (без Украины) | 2 984 |

| Европа (без республик бывшего СССР) | 791 |

| Северная Америка и Южная Америка | 2 038 |

| Австралия | 29 |

| Всего: | 40 804 |

Более свежие данные получить не представляется возможным: во-первых, потому, что последняя по времени перепись населения Украины (где проживает подавляющее большинство этнических украинцев) состоялась ещё в 2001 году; во-вторых, потому, что у учёных нет доступа к достоверной информации о кардинальных демографических изменениях, происходящих на Украине после начала российской специальной военной операции. Центральное разведывательное управление США в докладе от сентября 2024 года назвало уровень смертности на Украине самым высоким в мире — 18,6 смертей на каждую тысячу человек[81]. Это позволяет предполагать катастрофические последствия политики правительства Украины для демографического потенциала украинского этноса, сопоставимые с депопуляцией 1990-х годов.

Власти Украины по состоянию на февраль 2025 года заявляли о потерях вооружённых сил страны в результате конфликта следующим образом: 46 тысяч солдат убиты, около 380 тысяч ранены, «десятки тысяч военнослужащих» пропали без вести или находятся в плену. Российское агентство ТАСС, в свою очередь, по состоянию на ноябрь 2024 года оценивало потери ВСУ убитыми и ранеными в 906,5 тысячи человек[366].

По статистике ООН на февраль 2025 года, пределы Украины были вынуждены покинуть 6 906 500 граждан страны[82]:

| Германия | 1 243,4 |

| Российская Федерация | 1 223,8 |

| Польша | 998,1 |

| Чехия | 390,0 |

| Великобритания | 254,0 |

| Испания | 223,9 |

| Румыния | 179,8 |

| Италия | 170,0 |

Статистика по потерям ВСУ и беженцам не содержит распределения людей по национальной принадлежности.

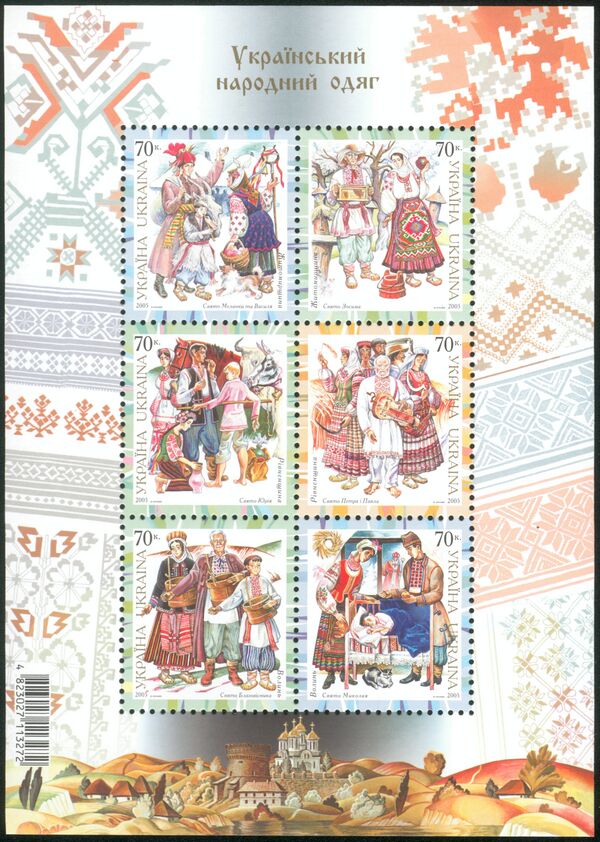

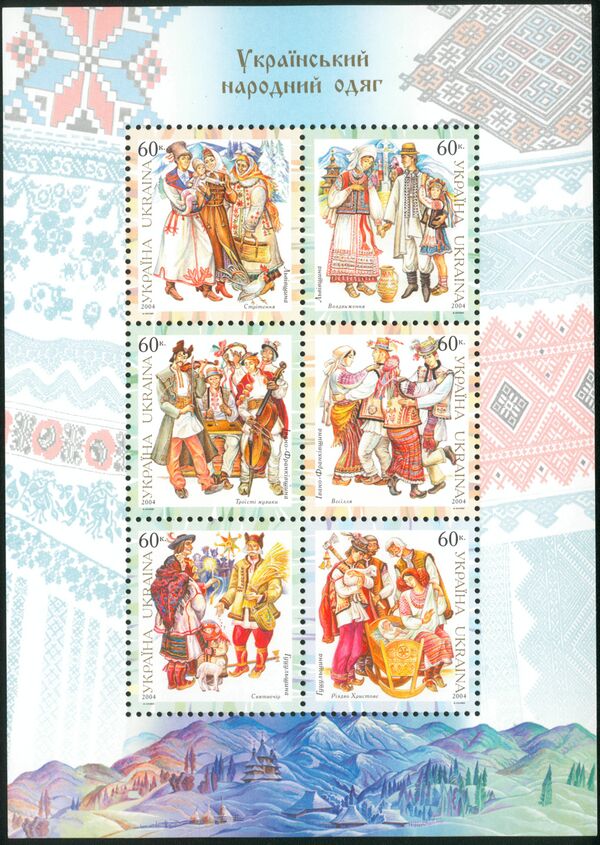

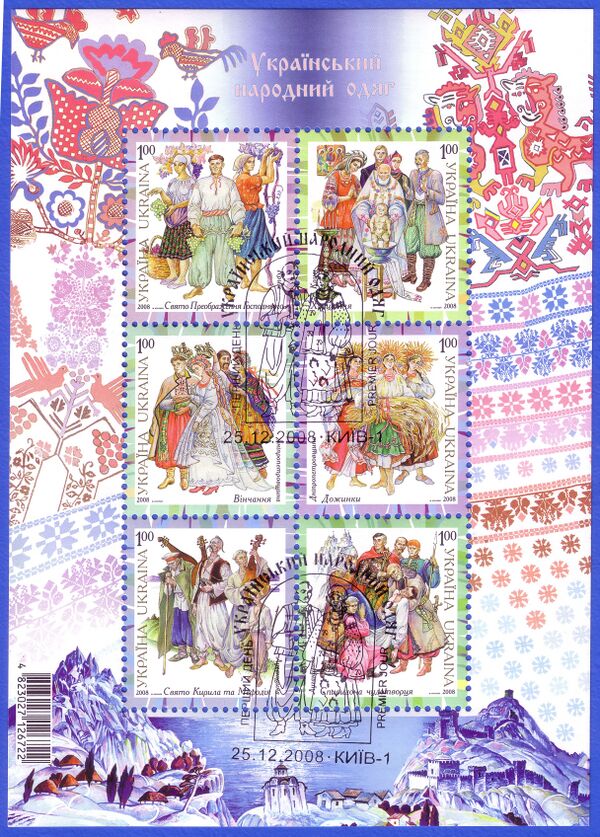

Помимо перечисленных выше стран, значительные украинские диаспоры имеются в США, Канаде, Молдавии, непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, Белоруссии, Казахстане, Бразилии, Аргентине и некоторых других государствах[367].