Подсолнечник

Подсо́лнечник (лат. Helianthus) — род растений семейства Астровые (Asteraceae), в который входят 79 видов однолетних и многолетних цветковых растений[2]. Сельскохозяйственное значение имеют подсолнечник однолетний (лат. Helianthus annuus) и подсолнечник клубненосный (лат. Helianthus tuberosus). Семена подсолнечника однолетнего используют в пищевой промышленности (в первую очередь для производства масла) и кулинарии[3]. Впервые подсолнечник однолетний начали использовать в качестве масличной культуры в России в 1833 году[3]. Клубни многолетнего вида подсолнечника клубненосного (его также называют топинамбуром или земляной грушей) богаты инулином. Их употребляют в пищу, используют в качестве сырья для производства фруктозы, спирта, вина и винного уксуса, кормовых дрожжей, пива, а зелёную массу — корма для скота[4] и сидерата. Топинсолнечник — гибрид топинамбура и подсолнечника, часто выращивают вместо топинамбура, так как, в отличие от родительского вида, он не засоряет посевы последующих культур и позволяет размещать его в севооборотах. В цветоводстве используют декоративные виды: подсолнечник огурцеобразный (лат. Helianthus cucumerifolius) и остролистный (лат. Helianthus argophyllus), подсолнечник красностебельный (лат. Helianthus atrorubens), десятилепестный (лат. Helianthus decapetalus)[5].

Что важно знать

| Подсолнечник | |

|---|---|

| Научная классификация | |

|

Домен: Царство: Подцарство: Клада: Клада: Клада: Отдел: Класс: Порядок: Семейство: Подсемейство: Триба: Род: Подсолнечник |

|

| Международное научное название | |

| Helianthus L., 1753 | |

| Номенклатурный тип | |

| Виды | |

Этимология

Научное название (лат. Helianthus, «солнечный цветок») рода происходит от греческих слов helius («солнце») и anthemon («цветок»). В 1576 году впервые под этим названием дал описание подсолнечника фламандский ботаник Матиас де Лобель. Русское название было дано в связи с ярко выраженной способностью представителей рода поворачивать соцветия вслед за перемещением солнца по небосклону (частный случай фототропизма), так называемым гелиотропизмом[6][7].

История

По версии Николая Ивановича Вавилова, родиной подсолнечника являются прерии юго-запада (или юга) Северной Америки[8], где широко распространены дикие представители рода Helianthus[9][10]. По другим данным, подсолнечники являются эндемиками Северной и Южной Америки (от Калифорнии до Боливии). 50 травянистых видов произрастают в Северной Америке, 28 видов (преимущественно полукустарники) — в Мексике и Перу[11].

Считается, что в Европу подсолнечник был завезён в качестве декоративного растения в начале XVI века. Монограф рода подсолнечник академик П. М. Жуковский указывает, что семена, привезённые испанцами из экспедиции в Новый Свет, впервые были высеяны в 1510 году в Мадридском ботаническом саду, а первое описание подсолнечника дал фламандский ботаник Матиас де Лобель в 1576 году под наименованием «цветок солнца». Варёные или запечённые на углях молодые корзинки в середине XVII века англичане ели с маслом и уксусом. Как заменитель кофе подсолнечник в XVIII веке использовали в Германии[5].

В Россию, по одной из версий, семена подсолнечника прислал Пётр I из Голландии, где растение долгое время выращивали как декоративное растение и источник съедобных семян. По другой — растение было завезено немцами-переселенцами. Первым получил масло из семян, выращенных на своём огороде, в 1829 году (Н. И. Вавилов, по данным В. В. Коломейченко — в 1835 году) крепостной крестьянин Д. С. Бокарев из слободы Алексеевка Бирюченского уезда Воронежской губернии. В 1833 году в слободе была построена первая маслобойка, а в 1865 году — первый маслобойный завод. Как сельскохозяйственную культуру подсолнечник начали выращивать также в Саратовской губернии, на Украине, Северном Кавказе и в Сибири[3][5].

С 1860 года в Российской империи началась работа по селекции масличных сортов культурного подсолнечника (Helianthus cultus Wenzl), направленные на увеличение содержания масла и уменьшение лузжистости[3].

Клубненосный подсолнечник был популярен во Франции, Англии, Голландии и Бельгии в XVI веке: его использовали для начинки пирогов вместе с изюмом, имбирём и финиками, жарили, подавали сваренным в молоке как гарнир к ростбифу. Также его тушили в сливочном масле с вином и специями. Но с XVIII века его стал вытеснять картофель[12].

Биологическое описание

Подсолнечникам характерен видовой полиморфизм. В зависимости от вида — это травы, полукустарники и кустарники. Большинство из них многолетники[7][9].

Подсолнечник относится к обширному полиморфному роду Helianthus семейства астровые — Asteraceae. Подсолнечник посевной — однолетнее растение с прямостоячим, грубым, покрытым жёсткими волосками стеблем высотой от 0,6 до 2,5 м и мощной корневой системой, проникающей в почву на глубину до 2 — 3 м. Среднее число листьев в разных условиях составляет у среднеспелых сортов 28 — 32, раннеспелых и скороспелых — 24 — 28.

Характерен высокий стебель, покрытый супротивными или попеременными жёсткими листьями[10].

Соцветие — корзинка. Обёртка состоит из 2 или многих рядов листков; общее цветоложе плоское, либо более или менее выпуклое, покрытое сложенными вдоль плёнчатыми, иногда довольно жёсткими, прицветниками; краевые цветки бесполые, язычковые, расположены в 1 ряд; центральные цветки обоеполые трубчатые.

Плод — продолговатая четырёхгранная или сжатая с боков семянка, несущая 2—4 сваливающихся острия, или 2 довольно крупных, сухо-кожистых чешуйки.

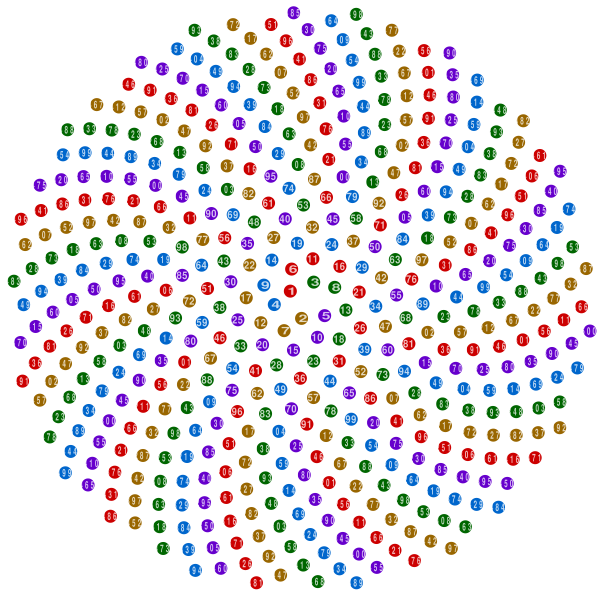

Учёный Х. Фогель (H. Vogel) в 1979 году предложил модель для распределения цветков и семян в корзинке цветка подсолнечника, которая имеет вид:

- ,

- ,

где θ — угол, r — радиус или расстояние от центра, а n — номер цветка и c — константа. Это форма спирали Ферма

Хозяйственное значение и применение

Наиболее известные и распространённые виды подсолнечника — подсолнечник масличный, или однолетний, и топинамбур, или подсолнечник клубненосный[13].

Подсолнечник однолетний выращивается практически во всём мире и используется в качестве пищевого (плоды, подсолнечная халва, подсолнечные козинаки, подсолнечное масло, саломас, маргарин), медоносного, лекарственного (настойка, масло), кормового (жмых, шрот, силос, сенаж, обмолоченные корзинки, полова), технического (производство бумаги, поташа, мыла, топлива, лакокрасочных материалов), каучуконосного, мелиоративного, декоративного растения[7][9][10][14][15][16].

В 100 килограммах подсолнечного шрота около 100 кормовых единиц и до 41 килограмма переваримого протеина (в пересчёте на абсолютно сухое вещество). Подсолнечный жмых содержит до 40 % протеина; 7—15 % сырого жира; 7 % минеральных веществ; 5—18 % клетчатки. Также есть витамины A, B, E. В килограмме продукта содержится: до 14 мг пантотеновой кислоты, 0,3 мг каротина, до 48 мг никотиновой кислоты, 6—9 мг рибофлавина, 13 мг тиамина.

Подсолнечник клубненосный также выращивают в промышленных масштабах. Его клубни готовят на пару, варят, жарят, делают пюре, суфле. Также их используют в качестве сырья для приготовления суррогатного кофе, чипсов, инулина, патоки. Зелёная масса и клубни идут на корм скоту. Растение используют как мелиоративное, медоносное и декоративное растение[17][18].

Другие виды растений рода, однолетние и многолетние, используются в декоративных целях.

Подсолнечник в искусстве и литературе

Подсолнечник нашёл отражение в произведениях искусства. В Великобритании в викторианскую эпоху его изображение можно встретить на тканях, в изделиях из дерева и металла. В Италии поэты Эудженио Монтале и Габриэле д`Аннунцио восхваляли цветок в своих стихах. Подсолнечник был одним из символов эстетического движения[19]. Его изображали в своих картинах Антонис Ван Дейк, Поль Гоген, Гюстав Кайботт. Особенно восхищался подсолнечниками и часто их рисовал импрессионист Клод Моне, в саду которого с весны до поздней осени цвели разнообразные сорта.

Подсолнухи стали важной темой в творчестве Винсента Ван Гога, который создал 11 картин из цикла «Подсолнухи»[20]:

- 4 натюрморта, на которых изображены срезанные подсолнухи, лежащие на земле, написаны в Париже в 1887 году: три картины под названием «Два срезанных подсолнуха» хранятся в Музее Ван Гога, Бернском художественном музее и Метрополитен-музее, «Четыре срезанных подсолнуха» — в Музее Крёллер-Мюллер);

- 4 картины были написаны в 1888 году в Арле: «Ваза с пятнадцатью подсолнухами» находится в Национальной галерее Лондона, «Ваза с двенадцатью подсолнухами» — в Новой пинакотеке в Мюнхене, «Три подсолнуха в вазе» — в частной коллекции; «Ваза с пятью подсолнухами» — сгорела во время авиационного налёта на Токио в 1945 году, восстановленная в 2014 году копия хранится в Художественном музее имени японского сюрреалиста Сейджи Того[21]);

- 3 авторские копии, написанных Ван Гогом в 1889 году: 2 копии «лондонских» подсолнухов «Ваза с пятнадцатью подсолнухами» хранятся в Японском художественном музее Сомпо и музее Ван Гога в Амстердаме; «Ваза с двенадцатью подсолнухами» (копия «арльских» подсолнухов на голубом фоне) — в Художественном музее Филадельфии.

Поль Гоген, автор полотна «Портрет Ван Гога, рисующего подсолнухи», написанного в 1888 году, считал «Подсолнухи» Ван Гога более живописными, чем у Моне.

Классификация

Helianthus L., 1753, Sp. Pl. : 904

Род Подсолнечник относится к семейству Астровые (Asteraceae) порядка Астроцветные (Asterales). Кладограмма в соответствии с Системой APG IV[22]:

| ещё 10 семейств | ||||||||||||

| 69 подтверждённых и 103 в статусе "непроверенных" видов и инфравидовых таксонов | ||||||||||||

| порядок Астроцветные | род Подсолнечник | |||||||||||

| отдел Цветковые, или Покрытосеменные | семейство Астровые | |||||||||||

| ещё 63 порядка цветковых растений | ещё 1804 рода | |||||||||||

Виды

Виды подсолнечника, слева направо:

Helianthus atrorubens, Helianthus occidentalis, Helianthus grosseserratus, Helianthus maximiliani, Helianthus laetiflorus | ||||||||||

Некоторые из них:

- Helianthus annuus — Подсолнечник однолетний, или подсолнечник масличный, или подсолнечник обыкновенный — самый распространённый в культуре вид.

- Helianthus argophyllus — Подсолнечник остролистный — возделывают как декоративное растение.

- Helianthus atrorubens — Подсолнечник красностебельный — возделывают как декоративное растение.

- Helianthus cucumerifolius — Подсолнечник огурцелистный, или подсолнечник огурцеобразный — возделывают как декоративное растение.

- Helianthus decapetalus — Подсолнечник десятилепестный — возделывают как декоративное растение.

- Helianthus laetiflorus — Подсолнечник яркоцветковый — возделывают как декоративное растение.

- Helianthus lenticularus — Подсолнечник линзообразный — сорное растение.

- Helianthus maximiliani — Подсолнечник Максимилиана — североамериканский вид, культивируется как декоративный.

- Helianthus tuberosus — Подсолнечник клубненосный, или топинамбур, или земляная груша — распространённый в культуре вид.

Примечания

Литература

- Helianthus // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с.

- Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд. исправл.. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — 864 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-85270-002-9.

- Подсолнечник // Большая советская энциклопедия / А.М. Прохоров. — 3. — М.: Советская энциклопедия, 1969. — С. 389. — 650 с.

- Подсолнечник // Биологический энциклопедический словарь.

- Подсолнечник // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1898. — Т. XXIV.

- Гаврилова Г. А., Анисимова И. Н. Генетика культурных растений. Подсолнечник. — СПб., 2003.

- Головина Е. В. Популярные символы английского эстетизма // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2007. — № 32.