Перестройка

Материалы библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Материалы библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Перестро́йка — общее название реформ и новой идеологии советского партийного руководства, используемое для обозначения перемен в экономической и политической структуре СССР. Проводилась в 1985—1991 годах по инициативе демократически настроенной части руководства КПСС во главе с генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачёвым.

Целью реформ была заявлена всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя СССР.

Впервые необходимость совершенствования существовавшей экономической системы — так называемого ускорения — была провозглашена М. С. Горбачёвым на пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года, хотя планы экономических реформ разрабатывались ещё в 1983—1984 годах по поручению Юрия Владимировича Андропова[1][2].

Кардинальная же реформа всей системы, включая политические изменения, началась после пленума ЦК КПСС 27 января 1987 года. Перестройка была обозначена в качестве задачи и как необходимое «преодоление эпохи застоя и обновление всех сторон жизни страны».

Важную роль в разработке идей перестройки играли видные учёные-обществоведы: Александр Николаевич Яковлев (ИМЭМО), Станислав Сергеевич Шаталин (ЦЭМИ), Татьяна Ивановна Заславская (ВЦИОМ), Евгений Максимович Примаков (ИМЭМО), Леонид Иванович Абалкин (Институт экономики АН СССР).

Оценки результатов перестройки в обществе разнятся. Цели реформ были достигнуты лишь частично: произошла демократизация общества, внедрена гласность, отменена цензура, достигнута разрядка в отношениях с Западом. В то же время в экономике СССР наступил спад, а с политической точки зрения во время перестройки начались межэтнические конфликты, вооружённая борьба за власть и произошёл распад Советского Союза.

Термин

15—17 мая 1985 года состоялась поездка генерального секретаря ЦК КПСС Горбачёва в Ленинград, где на встрече с активом Ленинградского горкома партии он впервые упомянул о необходимости перестройки общественно-политической жизни:

Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем.

Слово было подхвачено СМИ и стало лозунгом начавшейся в СССР новой эпохи.

8 апреля 1986 года во время визита в Тольятти М. С. Горбачёв впервые употребил слово «перестройка», обозначив им политические и экономические перемены.

Историк Виктор Петрович Данилов отмечает, что «на языке того времени это понятие отнюдь не означало коренного изменения социально-экономических форм и сводилось к реорганизации некоторых хозяйственных функций и связей»[3].

Этапы перестройки

Первый этап (март 1985 — январь 1987)

11 марта 1985 года к власти в СССР пришёл Михаил Сергеевич Горбачёв, а уже 23 апреля на состоявшемся пленуме ЦК КПСС он заявил о необходимости реформирования системы под лозунгом «ускорения социально-экономического развития страны», то есть ускорения продвижения по социалистическому пути на основе эффективного использования достижений научно-технического прогресса, активизации человеческого фактора и изменения порядка планирования[2]. Главной задачей стала интенсификация экономики и ускорение научно-технического прогресса. Ещё не шла речь о гласности, демократизации, социалистическом рынке и прочих вещах, которые позднее прочно войдут в обиход горбачёвской эпохи. В мае широко транслировавшаяся ленинградская речь Горбачёва взбудоражила жителей страны, и именно с этой речью у них стала ассоциироваться перестройка, хотя термин «перестройка» как лозунг в этот период не использовался и идеологического значения не имел; признавались отдельные недостатки существовавшей социально-экономической системы СССР и предпринимались попытки исправить их несколькими крупными кампаниями административного характера: ускорение развития народного хозяйства, автоматизация и компьютеризация, антиалкогольная кампания, «борьба с нетрудовыми доходами», введение Госприёмки за контролем производственного сектора, борьба с коррупцией.

Каких-либо радикальных шагов в этот период не предпринималось, внешне практически всё оставалось по-старому. В то же время в 1985—1986 годах была произведена замена основной массы старых кадров брежневского призыва на новую команду управленцев. Именно тогда в руководство страны были введены Александр Николаевич Яковлев, Егор Кузьмич Лигачёв, Николай Иванович Рыжков, Борис Николаевич Ельцин, Анатолий Иванович Лукьянов, Владимир Иванович Долгих и другие активные участники будущих событий. Николай Рыжков вспоминал (в газете «Новый Взгляд», 1992)[4]: «В ноябре 82-го года меня — совершенно неожиданно — избрали секретарём ЦК, и Андропов ввёл меня в команду, готовившую реформы. Туда входили и Горбачёв, Долгих… Мы стали разбираться с экономикой, а с этого началась перестройка в 85-м году, где практически были использованы итоги того, что сделали в 1983—1984-х годах. Не пошли бы на это — было бы ещё хуже».

Состоявшийся в феврале — марте 1986 года XXVII съезд КПСС изменил программу партии: провозглашался курс на «совершенствование социализма» (а не «построение коммунизма», как ранее); предполагалось к 2000 году удвоить экономический потенциал СССР и предоставить каждой семье отдельную квартиру (программа «Жильё—2000»).

Внешняя политика СССР в 1985-86 годы продолжала оставаться достаточно жёсткой, несмотря на наметившееся сразу после прихода к власти Горбачёва небольшое потепление в отношениях с США и Западом. Существенный сдвиг на международной арене произошёл только осенью 1987 года, когда СССР согласился пойти на серьёзные уступки при подготовке соглашения о РСМД.

Второй этап (январь 1987 — июнь 1989)

К концу 1986 — началу 1987 годов горбачёвская команда пришла к выводу, что административными мерами ситуацию в стране не изменить и предприняла попытку реформирования системы в духе демократического социализма. Этому шагу способствовали два удара по советской экономике в 1986 году: резкое падение цен на нефть и Чернобыльская катастрофа[источник не указан 297 дней].

Новый этап начался с январского (1987 г.) пленума ЦК КПСС, на котором была выдвинута задача коренной перестройки управления экономикой, и характеризовался он началом масштабных реформ во всех сферах жизни советского общества (хотя отдельные меры начали приниматься ещё в конце 1986 года, например Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»):

- В общественной жизни провозглашается политика гласности — смягчение цензуры в СМИ и снятие запретов на обсуждение тем, которые раньше замалчивались

- В экономике узаконивается частное предпринимательство в форме кооперативов (хотя слова «предпринимательство» и «частная собственность» произносить вслух пока не осмеливаются, кооперативы вводятся как элемент рынка в существующую социалистическую модель), начинают активно создаваться совместные предприятия с зарубежными компаниями.

- В международной политике основной доктриной становится «новое мышление» — курс в сторону отказа от классового подхода в дипломатии и улучшения отношений с Западом.

Выдвигаются лозунги о необходимости избавить социализм от «деформаций», о возвращении к «ленинским нормам», «идеалам Октября» и «социализму с человеческим лицом» посредством демократизации всех сторон жизни общества, реформирования политических институтов. В этот период были опубликованы почти все запрещённые ранее произведения Василия Гроссмана, Андрея Платонова, Евгения Замятина, Михаила Булгакова, Бориса Пастернака. Вновь встал вопрос о сталинских репрессиях и реабилитации их жертв. В сентябре 1987 года была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по реабилитации, которую возглавил Александр Николаевич Яковлев. Открытие в конце 1987 года Оптиной пустыни и Толгского монастыря и празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году воспринимались как знаки перемен в политике государства в отношении церкви.

Часть населения (в основном молодёжь и либеральная интеллигенция — «шестидесятники», заставшие предыдущую, хрущёвскую либерализацию) охвачена эйфорией от начавшихся после двух десятилетий застоя перемен и невиданной по прежним меркам свободы. Вместе с тем, с 1988 года в стране начинает постепенно нарастать общая неустойчивость: ухудшается экономическое положение, появляются сепаратистские настроения на национальных окраинах, вспыхивают первые межнациональные столкновения (Карабах).

Третий этап (июнь 1989 — сентябрь 1991)

Заключительный этап, в этот период происходит резкая дестабилизация обстановки в стране. После I Съезда народных депутатов начинается противостояние коммунистической партии с возникшими в итоге демократизации общества новыми политическими группировками. Изначально начатые по инициативе сверху, во второй половине 1989 года перемены выходят из-под контроля властей. Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис: в 1989 году экономический рост резко замедляется, в 1990-м сменяется падением, а к концу 1991-го страна оказывается на грани экономического коллапса. Происходит катастрофический обвал жизненного уровня населения: реальностью советского общества начала 1990-х становятся массовая нищета и безработица. Достигает апогея хронический товарный дефицит: пустые полки магазинов становятся символом рубежа 1980—1990-х годов, с 1991 года Европа активно помогает СССР в поставках гуманитарной помощи. Перестроечная эйфория в обществе сменяется разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне и массовыми антикоммунистическими настроениями. Усиливается эмиграция за рубеж. С 1990 года основной идеей становится уже не «совершенствование социализма», а построение либеральной демократии западного образца и рыночной экономики капиталистического типа.

В 1987—1991 годах социально-экономический строй СССР начинает приобретать черты капитализма: легализуется частная собственность, образуются фондовый и валютный рынки, кооперация, СП и ИТД (индивидуально-трудовые доходы) начинают принимать форму бизнеса западного типа. «Новое мышление», половинчатые реформы, и политика ускорения (1985—1987) на международной арене сводится к односторонним уступкам Западу, в результате чего СССР во многом утрачивает своё влияние в мире. В РСФСР c июня 1988 года после 19-й партконференции КПСС и других республиках Союза к власти приходят сепаратистски настроенные силы — начинается «парад суверенитетов» — провозглашается независимость республик. Середина 1980-х — начало 1990-х годов в политике ознаменовалось кровавыми боестолкновениями:

- Декабрь 1986 г. — Алма-Ата (Казахстан);

- Декабрь 1987 — февраль 1988 г. — Карабах (Армения и Азербайджан);

- Апрель 1989 г. — Тбилиси (Грузия);

- Январь 1990 г. — Баку (Азербайджан);

- Январь 1991 г. — Рига (Латвия), Вильнюс (Литва).

17 марта 1991 г. в проведённом общесоюзном референдуме за сохранение единства СССР высказалось около 77 %, в нём участвовало 9 из 15 республик державы, в апреле — новый акт Союзного Договора перенесли на 20 августа. За сутки до подписания акта в Москву были введены войска — начался 3-дневный августовский путч 1991 г, после которого уже не было ни малейшего шанса на спасение СССР. 1 декабря 1991 года Украина заявила о своей независимости. 7-8 декабря в резиденции Вискули (Минск) лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии подписали Беловежскую Декларацию о создании СНГ, вступившую в силу после Алма-Атинских переговоров (21.12.1991), куда вошли все 11 республик бывшего СССР. Итогом такого развития событий стали ликвидация власти КПСС, Августовский кризис 1991 года и распад СССР в августе — декабре 1991 года.

Четвёртый этап — окончание перестройки или пост-Перестройка (сентябрь — декабрь 1991 года)

Период между провалом ГКЧП и юридическим оформлением распада СССР к Перестройке обычно относить не принято; это своего рода «безвременье», когда, с одной стороны, единое государство формально ещё продолжало существовать, а с другой — советская история подошла к своему завершению и окончательная ликвидация СССР стала лишь вопросом времени. В этот период происходит демонтаж коммунистического строя и всей системы государственной власти в Советском Союзе. К концу 1991 года происходит фактический коллапс союзной экономики. Республики Прибалтики де-юре выходят из состава СССР, остальные республики также берут курс на независимость. Деятельность КПСС сначала приостанавливается, а затем окончательно запрещается. Вместо полноценных органов власти создаются суррогатные неконституционные структуры (Госсовет, КОУНХ, МЭК). Вся полнота реальной власти переходит с союзного на республиканский уровень. Работа над новым союзным договором продолжается до ноября, однако чем дальше, тем очевиднее становится стремление республиканских элит, почувствовавших вкус реальной власти, к окончательному размежеванию и обособлению. 8 декабря в резиденции «Вискули» в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии провозглашают, что Советского Союза больше нет. Центральная власть во главе с Горбачёвым парализована и уже ничего не может противопоставить этим действиям. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв слагает с себя полномочия Президента Союза Советских Социалистических Республик, и 26 декабря 1991 года СССР перестаёт существовать[5].

Основные события

Предыстория

Начало масштабных реформ в СССР обычно связывают с 1985 г., когда государство возглавил М. С. Горбачёв. Между тем некоторые авторы называют «отцом перестройки» Ю. В. Андропова, другие выделяют «эмбриональный период» перестройки (1983—1985 гг.), не без оснований полагая, что в первой половине 1980-х гг. СССР постепенно входил в стадию реформирования[6].

В начале 1983 г. Ю. В. Андропов поручил группе ответственных работников ЦК КПСС, в том числе М. С. Горбачёву и Николаю Ивановичу Рыжкову, подготовку принципиальных предложений по экономической реформе. Среди рассматриваемых вопросов, по свидетельству Н. И. Рыжкова, были проблемы хозрасчёта и самостоятельности предприятий, концессий и кооперативов, совместных предприятий и акционерных обществ. В 1983 г. начался широкомасштабный экономический эксперимент. Для этого были выделены некоторые отрасли и крупные предприятия в ряде республик СССР. На них вводилась зависимость зарплаты от прибыли, причём предприятия сами могли устанавливать цены и разрабатывать образцы продукции. Это был расширенный вариант хозрасчёта. В 1984 г. должен был состояться пленум ЦК по вопросам научно-технической политики, который обозначил бы переход от экстенсивной к интенсивной политике. Смерть Андропова и приход к власти Черненко заморозили имеющиеся планы реформ. Вместо пленума, посвящённого внедрению новой техники, совершенствованию научно-производственных связей, состоялся пленум по мелиорации. Несмотря на это, после смерти Ю. В. Андропова Константин Устинович Черненко провозгласил курс на «ускорение развития народного хозяйства», на «перестройку системы управления экономикой», осуществлять который должны кадры, понимающие «новые требования жизни». В 1984 году по поручению К. У. Черненко проводилась работа по подготовке комплексной программы экономических реформ с акцентами на экономические дискуссии последнего сталинского пятилетия и на подытоживающую те дискуссии книгу Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952). А в марте 1985 года Михаил Горбачёв подтвердил приверженность к такому стратегическому курсу: «Это — линия на ускорение социально-экономического развития страны, на совершенствование всех сторон жизни общества».

Придя 11 марта 1985 г. к власти, Горбачёв обнародовал основные постулаты своего курса на апрельском пленуме ЦК 1985 г: «Благодаря активной работе партии начиная с 1983 г., удалось подтянуть работу многих звеньев народного хозяйства и несколько улучшить обстановку». И далее: «Нужны революционные сдвиги — переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, дающих наивысшую эффективность».

На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года полноправными членами Политбюро ЦК КПСС стали сторонники Горбачёва: секретари ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачёв и Николай Иванович Рыжков, Председатель КГБ СССР Виктор Михайлович Чебриков; кандидатом в члены Политбюро — Маршал Советского Союза министр обороны Сергей Леонидович Соколов. В Политбюро складывается «горбачёвское большинство».

В 1985—1986 годах происходит «чистка» Политбюро и Секретариата ЦК КПСС: так, уже в июле 1985 года из состава Политбюро был выведен секретарь ЦК по военно-промышленному комплексу Григорий Романов, считавшийся главным соперником Горбачёва в борьбе за пост генсека, в октябре 1985 года из Политбюро был выведен ушедший в отставку премьер Николай Тихонов, в феврале 1986 года — Виктор Гришин, чьё место в МГК занял будущий первый президент России Борис Ельцин, в марте 1986 из состава кандидатов в члены Политбюро первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Кузнецов (его место занял кандидат в члены Политбюро с 1964 года Пётр Демичев) и секретарь ЦК Борис Пономарёв (его место занял посол СССР в США Анатолий Добрынин), которым на момент их вывода из состава было 85 лет и 81 год соответственно. Из секретариата ЦК также был выведены Константин Русаков (его место занял Вадим Медведев) и Иван Капитонов (остался в высшем руководстве страны, став председателем Центральной ревизионной комиссии КПСС). Таким образом, Горбачёв на две трети обновил состав Политбюро. Из состава Политбюро, избранном в 1981 году кроме Горбачёва остался Андрей Громыко, а также республиканские руководители Динмухамед Кунаев и Владимир Щербицкий. Был серьёзно обновлён Секретариат ЦК, в числе новых секретарей был и Александр Яковлев. В течение 1986—1987 годов из Политбюро были выведены бывшие республиканские руководители Динмухамед Кунаев и Гейдар Алиев.

В течение 1985—1986 годов были сменены 60 % секретарей областных комитетов и 40 % членов ЦК КПСС[7].

Внутренняя политика

На Пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года Горбачёв сообщил о планах широких реформ, направленных на всестороннее обновление общества, краеугольным камнем которых было названо «ускорение социально-экономического развития страны»[8].

На заседании Политбюро в апреле 1986 года Горбачёв впервые заявил о необходимости проведения Пленума по кадровым вопросам. Только на нём можно было принять кардинальное решение по изменению кадровой политики. В июне 1986 года, на встрече с секретарями и заведующими отделами ЦК КПСС, Горбачёв сказал: «Без „малой революции“ в партии ничего не выйдет, ведь реальная власть — у партийных органов. Народ не будет тянуть на своей шее аппарат, который ничего не делает для перестройки».

На XXVII съезде КПСС (февраль-март 1986 года) Горбачёв заявил: «Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении»[9]. Средства массовой информации стали получать больше свободы в описании существующих проблем. Сменились главные редакторы в ряде газет и журналов, впоследствии выступавших наиболее оппозиционно («Новый мир», «Московские новости», «Аргументы и факты»)[10].

С конца 1986 года стали публиковаться запрещённые прежде литературные произведения, показываться лежавшие на полках фильмы (первым из них стал фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние»).

В мае 1986 года открылся V съезд Союза кинематографистов СССР, на котором было переизбрано всё правление Союза. По этому сценарию впоследствии произошли перемены и в других творческих союзах.

Политика, начало которой положил XXVII съезд, впервые была названа «перестройкой» в июне 1986 года[11]. Теперь она включала в себя не только первоначально провозглашённое ускорение экономического развития страны, но и более глубокие хозяйственные, политические и социальные реформы. Новая терминология отражала глубокий и всесторонний характер начавшихся перемен.

4 сентября 1986 года Главлит СССР издал приказ № 29с, в котором цензорам было дано указание сосредоточить внимание на вопросах, связанных с охраной государственных и военных тайн в печати, и информировать партийные органы только о существенных нарушениях в идеологической сфере. В 1987 году приступила к работе Межведомственная комиссия, возглавляемая Главлитом СССР, которая начала пересмотр изданий с целью передачи их из отделов специального хранения в «открытые» фонды.

Постановлением ЦК КПСС от 25 сентября 1986 года было принято решение прекратить глушение некоторых зарубежных радиостанций («Голос Америки», «Би-би-си»). Полностью глушение зарубежных радиостанций в СССР было прекращено с 30 ноября 1988 года.

27 января 1987 года открылся так долго готовившийся пленум. Горбачёв выступил с докладом «О перестройке и кадровой политике партии». В нём были определены следующие направления:

- начало превращения КПСС из государственной структуры в реальную политическую партию («Надо решительно отказываться от несвойственных партийным органам управленческих функций»);

- выдвижение на руководящие посты беспартийных;

- расширение «внутрипартийной демократии»;

- изменение функций и роли Советов, они должны были стать «подлинными органами власти на своей территории»;

- проведение выборов в Советы на альтернативной основе (выборы с 1918 года представляли собой голосование за единственного кандидата на каждое место)[12].

Альтернативные выборы в местные Советы прошли уже летом 1987 года во многих избирательных округах, впервые за всю историю СССР[12].

В выступлении Горбачёва на январском пленуме немало места было уделено также гласности. При этом он заявил, что «настало время приступить к разработке правовых актов, гарантирующих гласность». Он заявил: «У нас не должно быть зон, закрытых для критики. Народу нужна вся правда… Нам как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали всё, чтобы у нас не было тёмных углов, где бы опять завелась плесень»[12].

23 января 1988 года в газете «Правда» была опубликована статья В. Овчаренко «Кобры над золотом», в которой были представлены материалы следственной группы, с 1983 года расследовавшей так называемое Хлопковое дело в Узбекистане. Причём речь шла не о простых хлопкоробах, а о высшей элите партийного и государственного руководства республики. Статья в «Правде» стала сигналом для других советских газет. Практически не осталось ни одной газеты, как в центре, так и на местах, в которых не разоблачалась бы коррупция местного партийного руководства[13].

В декабре 1986 года из ссылки в Горьком были освобождены Андрей Дмитриевич Сахаров и его жена Елена Георгиевна Боннэр. В феврале 1987 года были освобождены из заключения в порядке помилования 140 диссидентов. Они немедленно включились в общественную жизнь. Разрозненное, малочисленное диссидентское движение, закончившее своё активное существование в 1983 году, снова возродилось. Появились несколько десятков неформальных, постепенно политизировавшихся, иерархически гибких организаций (наиболее известной из них стал образованный в мае 1988 года «Демократический союз», который в августе-сентябре 1988 года провёл в Москве два антикоммунистических митинга), первые независимые газеты и журналы.

В 1987—1988 годах были опубликованы такие ранее не печатавшиеся в СССР и запрещённые произведения, как «Дети Арбата» Анатолия Наумовича Рыбакова, «Жизнь и судьба» Василия Семёновича Гроссмана, «Реквием» Анны Андреевны Ахматовой, «Софья Петровна» Лидии Корнеевны Чуковской, «Доктор Живаго» Бориса Леонидовича Пастернака, «Собачье сердце» Михаила Афанасьевича Булгакова, «Чевенгур», «Котлован» Андрея Платоновича Платонова.

В 1987-88 годах были созданы первые негосударственные телеобъединения, такие как «НИКА-ТВ» (Независимый информационный канал телевидения) и АТВ (Ассоциация авторского телевидения). Первыми отказались от присущего советскому телевидению казенно-поучительного стиля молодёжные программы «12-й этаж» и «Взгляд», программы Ленинградского телевидения.

В 1987 году в фильме Сергея Соловьёва «Асса» появляется песня рок-группы «Кино» «Мы ждём перемен» на слова Виктора Цоя, которая стала своеобразным неофициальным гимном молодёжи времён перестройки. О советской молодёжи того времени рассказывал вызвавший большой резонанс в обществе документальный фильм «Легко ли быть молодым?» режиссёра Юриса Подниекса, впервые показанный в январе 1987 года.

Важнейшим событием 1988 года была XIX Всесоюзная партийная конференция КПСС, проходившая в июне-июле. Впервые с 1920-х годов делегаты действительно высказывали самостоятельные мнения, позволяя себе иной раз критиковать действия партийного руководства, причём это транслировалось по телевидению. Конференция по инициативе Горбачёва приняла решение о реформе политической системы. Было принято принципиальное решение об альтернативных выборах депутатов Советов всех уровней. Выдвигаться кандидатами должны были получить возможность все желающие.

Но при этом были намечены меры, призванные сохранить роль КПСС в стране. Прежде высшим органом законодательной власти выступал Верховный Совет СССР, избиравшийся населением по территориальным и национально-территориальным округам. Теперь Верховный Совет должен был избираться Съездом народных депутатов, ⅔ которых, в свою очередь, должны были избираться населением. Остальные 750 человек должны были выбираться «общественными организациями», при этом наибольшее число депутатов выбирала КПСС. Эта реформа была оформлена законодательно в конце 1988 года.

Партконференция также приняла решение о совмещении должностей главы партийного комитета и председателя Совета соответствующего уровня. Поскольку этого руководителя избирало население, такое нововведение должно было привести на руководящие партийные посты людей энергичных и практичных, способных решать местные проблемы, а не просто заниматься идеологией[14].

В 1989 году состоялись выборы народных депутатов СССР — первые выборы высшего органа власти СССР при которых избирателям предоставлялся выбор между несколькими кандидатами. Обсуждение предвыборных программ (в том числе и на теледебатах) стало подлинным прорывом к свободе слова и реальной политической борьбе. В это время формируется группа претендентов на политическое лидерство, которые выступали за ликвидацию монополии КПСС на власть, рыночную экономику, расширение самостоятельности республик. Среди них наибольшей известностью пользовались Гавриил Попов, Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак, Галина Старовойтова, Илья Заславский, Юрий Черниченко.

I Съезд народных депутатов СССР открылся 25 мая 1989 года. В первый же день работы Съезда он избрал Горбачёва Председателем Верховного Совета СССР. Почти все заседания Съезда транслировались по телевидению в прямом эфире.

В последний день Съезда, пребывая в относительном меньшинстве, радикально настроенные депутаты сформировали Межрегиональную группу народных депутатов (сопредседатели группы: Андрей Дмитриевич Сахаров, Борис Николаевич Ельцин, Юрий Николаевич Афанасьев, Гавриил Харитонович Попов, Виктор Алексеевич Пальм). Они выступали за дальнейшее ускорение политических и экономических преобразований в СССР, за ещё более радикальное реформирование советского общества, а по отношению к своим противникам — депутатам, голосовавшим в соответствии с линией ЦК КПСС, использовали устойчивое словосочетание «агрессивно-послушное большинство».

Летом 1989 года в городе Междуреченск началась первая значительная забастовка шахтёров в СССР.

12—24 декабря 1989 года состоялся II Съезд народных депутатов СССР. На нём радикальное меньшинство, которое после смерти в дни Съезда Андрея Сахарова возглавил Борис Ельцин, требовало отмены статьи 6 Конституции СССР (в которой указывалось, что «КПСС является руководящей и направляющей силой» в государстве). В свою очередь, консервативное большинство указывало на дестабилизирующие, дезинтеграционные процессы в СССР и, следовательно, на необходимость усиления полномочий центра (группа «Союз»).

В феврале 1990 года в Москве прошли массовые митинги с требованием отмены 6 статьи Конституции СССР. В этих условиях Горбачёв в перерыве между II и III Съездами народных депутатов СССР согласился на отмену статьи 6 Конституции, одновременно инициируя вопрос о необходимости дополнительных полномочий исполнительной власти.

14 марта 1990 года III Съезд народных депутатов отменил статью 6 — принял поправки в Конституцию СССР, допускающие многопартийность, ввёл институт президентства и избрал президентом СССР М. С. Горбачёва (в порядке исключения первый Президент СССР избирался Съездом народных депутатов СССР, а не всенародно).

В марте 1990 года прошли выборы народных депутатов союзных республик (выборы в Верховные Советы республик Прибалтики прошли раньше, в феврале 1990 года) и в местные Советы народных депутатов.

В РСФСР, в отличие от остальных республик, была создана двухступенчатая система органов законодательной власти, подобная существовавшей на уровне Союза — народные депутаты на Съезде избирали из своего числа постоянно действующий Верховный Совет. На выборах народных депутатов РСФСР значительных успехов добились сторонники радикальных реформ, объединённые в блок «Демократическая Россия». Число депутатов, которые на Съездах народных депутатов РСФСР в 1990-91 годах голосовали не менее чем в 2/3 случаев в поддержку радикальных реформ, составило 44 % (в некоторых важных голосованиях — более половины), а удельный вес консерваторов-коммунистов составлял 39-40 %.

16 мая 1990 года открылся I Съезд народных депутатов РСФСР. 29 мая, после трёхкратного голосования, он избрал Председателем Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина (Б. Н. Ельцин получил 535 голосов, Александр Владимирович Власов — 467 голосов)[15].

12 июня 1990 года 907 голосами «За» при всего 13 голосах «Против» I Съезд народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». В ней провозглашалось, что «для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РСФСР устанавливается: полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР; верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории». Это положило начало «войне законов» между РСФСР и союзным Центром.

12 июня 1990 года был принят Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации». Он запрещал цензуру и гарантировал свободу для средств массовой информации[16].

Процесс «суверенизации России» привёл к принятию 1 ноября 1990 года «Постановления об экономическом суверенитете России».

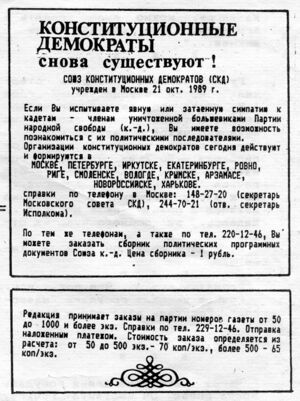

С принятием закона СССР от 09.10.1990 № 1708-1 «Об общественных объединениях», стала возможной официальная регистрация политических партий, первыми из которых были ДПР, СДПР и РПРФ зарегистрированные Минюстом РСФСР 14 марта 1991 года[17][18]. В рассматриваемый период происходило образование различных партий. Большинство партий действовали на территории одной союзной республики, что способствовало усилению сепаратизма союзных республик, включая РСФСР. В своём большинстве новообразованные партии находились в оппозиции к КПСС.

КПСС переживала в этот период серьёзный кризис. В ней выделились различные политические направления. XXVIII съезд КПСС (июль 1990 года) привёл к выходу из КПСС наиболее радикальных членов во главе с Борисом Ельциным. Численность партии в 1990 году снизилась с 20 до 15 млн человек, самостоятельными себя провозгласили компартии республик Прибалтики.

IV Съезд народных депутатов СССР, состоявшийся в декабре 1990 года, объявил о проведении референдума о сохранении СССР как «обновлённой федерации равноправных суверенных республик». С этой целью был принят закон о всенародном голосовании (референдуме) СССР. Съезд утвердил конституционные изменения, наделявшие Горбачёва дополнительными полномочиями. Произошло фактическое переподчинение Президенту Совета Министров СССР, переименованного теперь в Кабинет Министров СССР, премьер-министром стал Валентин Сергеевич Павлов. Была введена должность вице-президента, на которую Съезд избрал Геннадия Ивановича Янаева. Вместо Вадима Викторовича Бакатина министром внутренних дел стал Борис Карлович Пуго, Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе в должности министра иностранных дел был заменён на Александра Александровича Бессмертных.

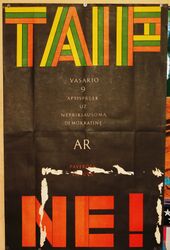

В марте 1991 года состоялся референдум, на котором проголосовало за «сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик» более 76 % от числа принявших участие в референдуме (в том числе более 70 % в РСФСР и в Украинской ССР). В шести союзных республиках (Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения), которые ранее объявили о независимости или о переходе к независимости, всесоюзный референдум фактически не проводился (властями этих республик не были сформированы Центральные избирательные комиссии, всеобщего голосования населения не было) за исключением некоторых территорий (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье).

На основе концепции референдума с учётом его результатов предполагалось заключение 20 августа 1991 года нового союза — Союза Суверенных Государств (ССГ) как федерации. В ответ на это ряд государственных и партийных деятелей предприняли попытку захватить власть, известную также как «августовский путч». 19 августа 1991 года группа политиков из окружения Горбачёва объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. Власти только двух союзных республики — Азербайджанской и Белорусской ССР — поддержали ГКЧП[19][20], власти других республик — РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, Молдавии, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии — отвергли акты ГКЧП (власти Грузии неожиданно заняли нейтральную позицию)[19].

После объявления о создании ГКЧП и изоляции Горбачёва в Крыму, Ельцин возглавил противодействие ГКЧП и превратил Дом Советов России в центр сопротивления. Уже в первый день событий Ельцин, выступая с танка перед Белым домом, назвал действия ГКЧП государственным переворотом, затем обнародовал ряд указов о непризнании действий ГКЧП. 23 августа Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР[21], а 6 ноября — о прекращении деятельности КПСС. 24 августа М. С. Горбачёв сложил полномочия Генсека ЦК КПСС, распустил ЦК КПСС и правительство СССР.

Поражение и самороспуск ГКЧП фактически привёл к краху центральной власти СССР, союзный центр в лице Президента СССР Горбачёва стал стремительно терять власть, происходит переподчинение властных структур республиканским лидерам и ускорение распада Союза. В течение месяца после путча объявили о независимости одна за другой власти почти всех союзных республик. Некоторые из них для придания легитимности этим решениям провели референдумы о независимости.

2—5 сентября 1991 года состоялся V (внеочередной) Съезд народных депутатов СССР. Из принятых на Съезде документов следовало, что действие Конституции СССР приостанавливалось. Съезд постановил распустить Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР. Сам Верховный Совет СССР реорганизовывался, и вместо высшего законодательного органа он превращался в совещательный аморфный орган с неясным составом и функциями. Вместо правительства СССР был создан временный орган — Межреспубликанский экономический комитет, в котором республики были представлены на паритетных началах.

В сентябре 1991 западными странами была массово признана независимость прибалтийских республик (которая ими была объявлена ещё в начале 1990-го).

2 октября 1991 на аэродроме Юбилейный (Байконур) прошла встреча руководителей 12 республик СССР (не присутствовали лидеры Латвии, Литвы и Эстонии).

18 октября 1991 года в Кремле был заключён Договор об Экономическом сообществе, преамбула которого начиналась словами: «Независимые государства, являющиеся и бывшие субъектами СССР, безотносительно к их нынешнему статусу…»[22], что означало фактическое признание независимости республик, которые ранее объявили о выходе из Союза[23]. Его подписали лидеры восьми республик, в том, числе и те, которые заявили о выходе из СССР (Белорусская ССР, Казахская ССР, РСФСР, Туркменская ССР и объявившие о независимости Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также М. С. Горбачёв как президент СССР. Участниками договора признавались свобода выхода из сообщества, частная собственность, свобода предпринимательства и конкуренция. Договором разрешалось введение национальных валют; предполагалось разделение золотого запаса СССР, его алмазного и валютного фондов[24].

22 октября 1991 г. вышло постановление Государственного совета СССР об упразднении союзного КГБ. На его базе было предписано создать Центральную службу разведки (ЦСР) СССР (внешняя разведка, на базе Первого главного управления), Межреспубликанскую службу безопасности (внутренняя безопасность) и Комитет по охране государственной границы. КГБ союзных республик переводились «в исключительную юрисдикцию суверенных государств». Окончательно общесоюзная спецслужба была ликвидирована 3 декабря 1991 года.

6 ноября 1991 указом Президента РСФСР Б. Ельцина деятельность КПСС и её республиканской организации — Коммунистической партии РСФСР на территории РСФСР была прекращена (Спустя год Конституционный суд РФ признал конституционным запрет руководящих структур КПСС и КП РСФСР, но не первичных территориальных организаций партии, «постольку, поскольку эти организации сохраняли свой общественный характер и не подменяли государственные структуры», а также при их организационном оформлении с соблюдением требований законодательства РФ). В этот же день премьер-министры Молдавии и Украины Валерий Муравский и Витольд Фокин подписали в Москве Договор об Экономическом сообществе[25].

14 ноября 1991 года Госсовет принял постановление о ликвидации всех министерств и других центральных органов государственного управления СССР с 1 декабря 1991 г.

14 ноября 1991 года семью республиками из двенадцати (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) было принято решение по заключению договора о создании Союза Суверенных Государств (ССГ) как конфедерации со столицей в Минске. Подписание было намечено на 9 декабря 1991 года.

15 ноября 1991 года Министерству экономики и финансов РСФСР переподчиняются все структуры, подразделения и организации бывшего Министерства финансов СССР. Одновременно прекращается финансирование министерств и ведомств СССР, кроме тех, которым переданы некоторые функции управления Российской Федерации.

15 ноября Генеральному прокурору РСФСР переподчиняются все организации союзной прокуратуры, включая военную прокуратуру.

27 ноября 1991 года опубликован Указ президента РСФСР «О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР», по которому свыше 70 союзных министерств и ведомств переводятся под российскую юрисдикцию.

8 декабря 1991 года главы трёх из четырёх республик, основателей СССР[26], — Белоруссии, России и Украины, — собравшись в Беловежской пуще (село Вискули[27], Белоруссия), констатировали, что СССР прекращает своё существование, объявили о невозможности образования ССГ и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Подписание соглашений вызвало негативную реакцию Горбачёва, однако после августовского путча реальной властью он уже не обладал. По выражению Б. Н. Ельцина, Беловежское соглашение не распускало СССР, а лишь констатировало его фактический к тому моменту распад.

12 декабря 1991 Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежское соглашение. Российский парламент ратифицировал документ подавляющим большинством голосов: «за» — 188 голосов, «против» — 6 голосов, «воздержались» — 7. Тогда же Верховный Совет РСФСР денонсировал Договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года и принял постановление об отзыве российских депутатов из Верховного Совета СССР.

19 декабря 1991 года указом Президента РСФСР деятельность МЭК СССР на территории России была прекращена. Аппарат, ведомства и другие структуры Межгосударственного экономического комитета, находящиеся на территории РСФСР, были переданы в ведение Правительства РСФСР. Президент РСФСР Борис Ельцин подписал постановления российского правительства о прекращении деятельности Межреспубликанской службы безопасности и МВД СССР на территории Российской Федерации.

19 декабря Президент РСФСР Ельцин принял решение о прекращении деятельности МИДа СССР; на следующий день был упразднён Государственный банк СССР, теперь это был Банк России.

21 декабря 1991 к Беловежскому соглашению о создании СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Эти республики подписали в Алма-Ате совместно с Белоруссией, Россией и Украиной Декларацию о целях и принципах СНГ и протокол к соглашению о создании СНГ (от участия в СНГ уклонились Грузия и республики Прибалтики). Главы одиннадцати бывших союзных республик объявили о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик. Лидеры республик, образовавших СНГ, уведомляли Горбачёва о прекращении существования института Президента СССР и выражали благодарность Горбачёву «за положительный вклад».

25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв ушёл в отставку со своего поста, а над Кремлём произошла символическая смена флага СССР на российский триколор. 26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принимает декларацию об упразднении СССР и самораспускается.

Экономика

К середине 1980-х годов все проблемы существовавшей в СССР плановой экономики обострились. Существующий дефицит потребительских товаров, в том числе продовольственных, резко усилился. Значительное падение выручки от экспорта нефти (поступления в бюджет от экспорта нефти сократились в 1985—1986 гг. на 30 %) привело к нехватке иностранной валюты для импорта, в том числе потребительских товаров. По мнению ряда авторов, усиливалось отставание СССР в развитии наукоёмких отраслей экономики. Так, Александр Семёнович Нариньяни писал в 1985 году: «Положение в советской вычислительной технике представляется катастрофическим. … Разрыв, отделяющий нас от мирового уровня, растёт всё быстрее… Мы близки к тому, что теперь не только не сможем копировать западные прототипы, но и вообще окажемся не в состоянии даже следить за мировым уровнем развития.»

На апрельском 1985 года Пленуме ЦК КПСС было впервые открыто заявлено об имеющихся в СССР экономических и социальных проблемах. На апрельском Пленуме был сделан упор на техническое перевооружение и модернизацию производства, ускоренное развитие прежде всего машиностроения как основы перевооружения всего народного хозяйства (так называемое «ускорение»).

В дополнение к этому в начальный период перестройки было принято несколько недостаточно продуманных решений. В мае 1985 года было издано Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Данное решение ставило своей целью разрешение как социальных, так и экономических задач, в первую очередь дисциплины труда, и должно было способствовать росту производительности труда, его качества. Предусматривалось сокращение производства водки и других ликёро-водочных продуктов на 10 % в год. К 1988 года должно было быть прекращено производство плодово-ягодных вин. Эти меры привели к временному снижению смертности в стране, но их экономический эффект был отрицательным и выразился в более чем 20-миллиардных потерях поступлений в бюджет, переходу в разряд дефицитных продуктов, ранее бывших в свободной продаже (соки, крупы, карамель и пр.), резкому увеличению самогоноварения и росту смертности в связи с отравлениями поддельным алкоголем и суррогатами.

В начале 1986 года состоялся XXVII съезд КПСС, на котором был принят целый ряд экономических и социальных программ, предусматривающих новую инвестиционную и структурную политику. В частности, предусматривалось выполнение таких долгосрочных программ, как «Жильё—2000» и др.

19 ноября 1986 года был принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности»[28].

В 1987 году в СССР была проведена экономическая реформа, нанёсшая решающий удар по плановой экономике.

13 января 1987 г. Совет Министров СССР принял Постановление № 48, разрешившее создание совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран.

11 июня 1987 году было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 665 «О переводе предприятий и организаций отраслей народного хозяйства на полный хозрасчёт и самофинансирование»[29].

30 июня 1987 года был принят Закон СССР «О государственном предприятии»[30], перераспределивший полномочия между министерствами и предприятиями в пользу последних. Продукция, произведённая после выполнения госзаказа, могла реализовываться производителем по свободным ценам. Сокращалось количество министерств и ведомств, хозрасчёт внедрялся во все отрасли народного хозяйства. Однако предоставление трудовым коллективам государственных предприятий права выбора директоров и предоставление предприятиям полномочий регулировать заработную плату привело к зависимости директоров предприятий от решений трудовых коллективов и повышению зарплаты, не обеспеченной наличием на потребительском рынке соответствующего объёма товаров.

В феврале 1987 года Совет Министров СССР издал постановление «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления», 26 мая 1988 года был принят Закон СССР «О кооперации в СССР», разрешивший кооперативам заниматься любыми не запрещёнными законом видами деятельности, в том числе торговлей.

Однако надежды на то, что кооперативы быстро ликвидируют товарный дефицит, приведут к улучшению качества обслуживания, оказались неоправданными. Большинство кооперативов занялось откровенной спекуляцией либо финансовыми операциями по обналичиванию денег.

В итоге это привело, при сохранении государственных цен, административно установленных практически на все товары намного ниже равновесного уровня, через разнообразные механизмы допускающие «обналичку» средств со счетов предприятий, к ещё большему усилению дефицита и появлению широкого слоя «кооператоров», чьи доходы в принципе не регулировались никакими нормами.

Одним из положительных результатов экономических преобразований стало прекращение снижения темпов прироста национального производства и производительности труда в середине 1980-х годов. В значительной степени это определялось ростом инвестиций, что, однако, сопровождалось увеличением бюджетного дефицита, который в 1985 года составил 17—18 млрд рублей, а в 1986 году увеличился почти втрое. Дефицит отчасти был вызван сокращением валютных поступлений из-за падения цен на нефть, продолжавшейся афганской войной, чернобыльской аварией и потерями от антиалкогольной кампании, постепенным снижением отчисляемой государству доли прибыли предприятий и организаций (соответствующий показатель снизился с 56 % в 1985 году до 36 % в 1989—1990 годах).

Ещё более радикальные реформы предусматривалось провести в период после XIX партийной конференции, в 1988 году.

2 декабря 1988 года Совет Министров СССР принял постановление № 1405 «О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений и организаций». Оно предусматривало, что предприятия, объединения, производственные кооперативы и иные организации могут направлять на экспорт производимую ими продукцию (работы, услуги) и что они вправе расходовать по решению трудовых коллективов имеющиеся средства в переводных рублях и национальных валютах стран — членов СЭВ полностью и до 10 процентов (до 15 процентов для предприятий, объединений и организаций Дальневосточного экономического района) средств в других видах валют, включая свободно конвертируемую валюту, на приобретение товаров народного потребления, медикаментов и медицинской техники, укрепление материально-технической базы социально-культурной сферы[31].

18 мая 1989 года Совет Министров СССР принял постановление № 412 «О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом»[32].

В результате государственная монополия внешней торговли была фактически ликвидирована, а предприятия-экспортёры получили в своё распоряжение большие объёмы не обеспеченных товарной массой денег, что в условиях сохранения регулируемых цен привело лишь к увеличению товарного дефицита.

В 1987 году в СССР была проведена экономическая реформа, нанёсшая решающий удар по плановой экономике. В общих чертах реформой предусматривалось: расширение самостоятельности предприятий на принципах хозрасчёта и самофинансирования; постепенное возрождение частного сектора экономики (на начальном этапе — через деятельность кооперативов в сфере услуг и производства товаров народного потребления); отказ от монополии внешней торговли; более глубокая интеграция в мировой рынок; сокращение числа отраслевых министерств и ведомств; признание равенства на селе пяти основных форм хозяйствования (наряду с колхозами и совхозами агрокомбинатов, арендных кооперативов и фермерских хозяйств); закрытие убыточных предприятий; создание коммерческих банков[33].

Ключевым документом реформы стал принятый тогда же «Закон о государственном предприятии»[30], предусматривавший значительное расширение прав предприятий. Им, в частности, разрешалось вести самостоятельную экономическую деятельность после выполнения обязательного государственного заказа.

Принятый в 1989 году закон о кооперации положил начало легализации подпольных цехов и приватизации государственной собственности.

К 1989 года стало ясно, что попытка реформирования экономики в рамках социалистической системы провалилась. Введение в государственно-плановую экономику отдельных элементов рынка (хозрасчёт государственных предприятий, мелкое частное предпринимательство) не дало положительного результата. Страна всё глубже погружалась в пучину хронического товарного дефицита и общего экономического кризиса. Осенью 1989 года в Москве впервые после Великой Отечественной войны были введены талоны на сахар. Значительно увеличился процент бракованной продукции, участились катастрофы и аварии на производстве. Государственный бюджет на 1989 год был впервые за долгое время свёрстан с дефицитом.

В этой связи руководство страны начало всерьёз рассматривать возможность перехода к полноценной рыночной экономике, которая ещё недавно безусловно отвергалась как противоречащая социалистическим устоям. После I Съезда народных депутатов было сформировано новое Правительство СССР во главе с Николай Иванович Рыжковым. В его составе было 8 академиков и членов-корреспондентов АН СССР, около 20 докторов и кандидатов наук. Новое Правительство изначально ориентировалось на осуществление радикальных экономических реформ и принципиально другие методы управления. В связи с этим существенно изменилась структура Правительства и значительно сократилось число отраслевых министерств: с 52 до 32, то есть почти на 40 %.

В мае 1990 года Николай Иванович Рыжков выступил на заседании Верховного Совета СССР с докладом об экономической программе Правительства. Рыжков излагал разработанную «комиссией Абалкина» концепцию перехода к регулируемой рыночной экономике. Она предусматривала реформу цен. Это выступление привело к чрезвычайной ситуации в московской торговле: пока Рыжков выступал в Кремле, в городе было всё распродано: месячный запас растительного и сливочного масла, трёхмесячный запас блинной муки, продано крупы в 7-8 раз больше обычного, вместо 100 тонн соли — 200.

По стране прокатилась волна митингов с требованием не повышать цены. Михаил Горбачёв, неоднократно обещавший, что цены в СССР останутся на прежнем уровне, дистанцировался от правительственной программы. Верховный Совет СССР отложил осуществление реформы, предложив Правительству доработать её концепцию[15].

В июне 1990 года Верховный Совет СССР принял Постановление «О концепции перехода к рыночной экономике», а в октябре 1990 года были приняты «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике». Документы предусматривали постепенную демонополизацию, децентрализацию и разгосударствление собственности, учреждение акционерных обществ и банков, развитие частного предпринимательства. В декабре 1990 года правительство Н. И. Рыжкова было отправлено в отставку. Совет Министров СССР был преобразован в Кабинет Министров СССР во главе с премьер-министром Валентином Сергеевичем Павловым.

Но деятельность Кабинета Министров в 1991 г. свелась к двукратному повышению цен со 2 апреля 1991 г. (они, однако, остались регулируемыми), а также к обмену 50- и 100-рублёвых банкнот на купюры нового образца (Денежной реформе Павлова). Обмен проводился в течение всего 3 дней 23-25 января 1991 года и с серьёзными ограничениями. Объяснялось это тем, что теневые дельцы якобы накопили огромные суммы в крупных банкнотах.

Экономика СССР в 1991 году переживала глубокий кризис, который выражался в 11-процентном спаде производства, в 20-30-процентном дефиците бюджета, в громадном внешнем долге в 103,9 млрд долларов. Не только продукты, но и мыло, спички распределялись по карточкам, карточки зачастую не отоваривались. В столице появились «карточки москвича», иногородним просто в магазинах ничего не продавали. Появились республиканские и региональные таможни, республиканские и местные «деньги».

| Показатели СССР | 1985 год | 1991 год |

|---|---|---|

| Золотой запас, тонн | 2500[34][35] | 240[36] |

| Официальный курс рубля к доллару[34] | 0,64 рубля | 90 рублей |

| Официальные темпы роста советской экономики[34] | +2,3 % | -11 % |

| Внешний долг[37], млрд долларов | 25 | 103,9 |

Внешняя политика

Придя к власти, М. С. Горбачёв взял курс на улучшение отношений с США. Одной из причин этого было желание снизить непомерные военные расходы (25 % госбюджета СССР). Была провозглашена политика «Нового мышления» в международных делах[38]. При этом первая встреча Горбачёва с Президентом США Рональдом Рейганом в Женеве осенью 1985 года завершилась мало к чему обязывающей торжественной Декларацией о недопустимости ядерной войны. 15 января 1986 года было опубликовано «Заявление Советского правительства», содержавшее программу ядерного разоружения к 2000 году. СССР призывал ведущие страны мира присоединиться к соблюдавшемуся Советским Союзом с лета 1985 года мораторию на ядерные испытания и поэтапно сократить различные виды ядерного оружия.

Некоторым коррективам была подвергнута советская политика в Афганистане, где СССР произвёл в мае 1986 г. замену руководства страны. Новый Генеральный секретарь НДПА Мохаммад Наджибулла провозгласил курс на национальное примирение, принял новую Конституцию, согласно которой был избран в 1987 г. президентом Афганистана. Советский Союз стремился укрепить позиции нового руководства, с тем чтобы впоследствии начать вывод советских войск из страны.

В октябре 1986 года состоялась встреча советского и американского лидеров в Рейкьявике, которая обозначила начало нового внешнеполитического курса СССР: Советский Союз впервые выразил готовность пойти на серьёзные уступки своим оппонентам. Хотя Горбачёв по-прежнему торговался по условиям договора и в конечном итоге встреча закончилась ничем, советские инициативы имели большой международный резонанс. Встреча в Рейкьявике во многом предопределила последующие события[источник не указан 297 дней].

В 1987 году страны Варшавского договора выработали новую, сугубо оборонительную военную доктрину, предусматривающую сокращение в одностороннем порядке вооружений до пределов «разумной достаточности».

Основные идеи нового внешнеполитического курса были сформулированы Горбачёвым в его книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», вышедшей в 1987 г. Согласно Горбачёву, все идеологические и экономические разногласия между мировыми системами социализма и капитализма должны отступить перед необходимостью защиты общечеловеческих ценностей. В этом процессе страны-лидеры должны жертвовать своими интересами в пользу малых стран, общих целей мира и разрядки в силу того, что для выживания в ядерный век нужна взаимная добрая воля[38].

Помимо Горбачёва и министра иностранных дел СССР Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе, большую роль в разработке и реализации концепции «нового мышления» сыграл Александр Николаевич Яковлев, с сентября 1988 г. занимавший должность председателя Комиссии ЦК КПСС по вопросам международной политики.

С 1987 года накал противостояния США и СССР начал снижаться. Однако ослабление противостояния было достигнуто во многом за счёт уступчивости советского руководства. Горбачёв и его окружение пошли на значительные уступки при заключении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (подписан 8 декабря 1987 г. на состоявшейся в Вашингтоне встрече президента США Р. Рейгана и Горбачёва). Советские войска были выведены из Афганистана к февралю 1989 года. Холодная война заканчивалась.

Власти СССР не препятствовали падению коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе во второй половине 1989 года; в частности, не препятствовали объединению Германии. Старые предложения об одновременном роспуске ОВД и НАТО были забыты, после непродолжительных переговоров М. Горбачёв и Э. Шеварднадзе согласились со включением всей объединённой Германии в состав НАТО.

21 ноября 1990 года в Париже была подписана так называемая «Хартия для новой Европы», провозгласившая фактический конец полувекового противостояния двух систем и начало новой эры «демократии, мира и единства». Весной 1991 года были распущены Организация Варшавского договора и СЭВ. Были выведены советские войска из Польши, Чехословакии и Венгрии, начался вывод войск из Германии.

Сепаратизм и этнические конфликты

Казахстан

В декабре 1986 года, после снятия Динмухамеда Кунаева с должности первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана и назначения на его место Геннадия Колбина, в Алма-Ате произошли беспорядки. Демонстрации казахской молодёжи были подавлены властями. Декабрьские события в Алма-Ате, известные также как Желтоксан (каз. Желтоқсан көтерілісі — «Декабрьские события») приняли форму массовых протестов против коммунистической власти. Позже волнения казахской молодёжи прошли и в других городах и регионах Казахстана.

Средняя Азия

Погромы турок-месхетинцев в 1989 году в Узбекистане более известны как Ферганские события. В начале мая 1990 года в узбекском городе Андижан произошёл погром армян и евреев[39].

Азербайджан и Армения

В августе 1987 года армяне, проживавшие в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР и составлявшие в этой автономной области большинство населения, направили в Москву подписанную десятками тысяч людей петицию о передаче автономной области в состав Армянской ССР. Вскоре начинаются первые вооружённые столкновения между армянами и азербайджанцами. Зимой 1987—1988 годов в Азербайджан начали прибывать беженцы-азербайджанцы из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР.

В ноябре — декабре 1988 года в Азербайджане и Армении происходят массовые погромы, сопровождаемые насилием и убийствами мирного населения. В Азербайджане наиболее крупные армянские погромы происходят в Баку, Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре, Нахичеванской АССР. В ряде городов Азербайджана и Армении вводится чрезвычайное положение. На это время приходится самый массовый поток беженцев.

Зимой 1988—1989 года проводится депортация населения армянских сёл сельских районов АзССР — в том числе северной части Нагорного Карабаха (не вошедшей в НКАО). По завершении этих событий армянское население Азербайджанской ССР оказывается сконцентрировано в НКАО, Шаумяновском районе, сёлах Чайкенд, Мартунашен, Азад и Камо Ханларского района и в Баку.

27 мая 1990 года в Ереване произошло вооружённое столкновение армянских «отрядов самообороны» со внутренними войсками[40].

Грузия

Прибалтика

Национальное движение в Прибалтике началось с выступлений экологического характера. Например, в Латвийской ССР в результате деятельности Клуба экологической защиты удалось остановить строительство дамбы в 1986 году и Рижского метро в 1988 году. В 1989 году число членов Клуба достигло 35 тыс. и им были организованы демонстрации против загрязнения Балтийского моря[41].

В Эстонской ССР 23 августа 1987 года в таллинском парке Хирве в ознаменование очередной годовщины подписания пакта Молотова — Риббентропа собралось около 2 тыс. сторонников независимости Эстонии. В тот же день аналогичные митинги состоялись в Риге (около 7 тыс. участников) и в Вильнюсе (от 500 до 1 тыс. пришедших)[42].

26 сентября 1987 года в газете тартуского городского комитета Коммунистической партии Эстонии «Edasi» («Вперёд») было опубликовано предложение об экономической автономии Эстонии в составе СССР, получившее значительную поддержку в обществе. Была разработана соответствующая программа, получившая название «Экономически независимая Эстония».

13 апреля 1988 года в ходе телевизионного ток-шоу Эдгар Сависаар предложил создать Народный фронт — общественно-политическое движение, которое должно было способствовать целям горбачёвской перестройки. 3 июня 1988 года в Литовской ССР было создано «Литовское движение за перестройку», ставшее известным как Саюдис.

10—14 июня 1988 года свыше ста тысяч человек побывали на Певческом поле Таллина. События июня — сентября 1988 года вошли в историю как «Поющая революция». 17 июня 1988 года делегация Коммунистической партии Эстонии на XIX партконференции КПСС внесла предложение о передаче дополнительных полномочий во всех сферах общественной, политической и экономической жизни республиканским органам власти.

11 сентября 1988 года на Певческом поле в Таллине прошло музыкально-политическое мероприятие «Песнь Эстонии», на котором собралось около 300 тыс. эстонцев. В ходе мероприятия был публично озвучен призыв к независимости Эстонии.

8—9 октября 1988 года Народный фронт был создан и в Латвийской ССР. Весной 1989 года в его рядах было 230 тыс. человек[42].

16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Эстонской ССР, которая провозглашала верховенство эстонских законов над законами СССР[43].

Молдавия и Приднестровье

Отражение в произведениях культуры и искусства

Слово Perestroyka (без перевода, в английской транскрипции, как ранее Sputnik) вошло в лексикон на Западе, стало популярным и широко применялось в различных произведениях.

Фильмы

- д/ф «Легко ли быть молодым?» (фильм, 1986)

- х/ф «Молодой человек из хорошей семьи» (1989)

- х/ф «Торможение в небесах» (1989)

- х/ф «Князь Удача Андреевич» (1989)

- д/ф «Мы» (1989)

- д/ф «Так жить нельзя» (1990)

- х/ф «Наутилус» (1990)

- х/ф «По прозвищу «Зверь»» (1990)

Телепередачи

Песни

- Виктор Цой — Хочу перемен!

- Scorpions — «Wind of Change»

- Михаил Звездинский — «Перестройка»

- Андрей Макаревич («Машина времени») — «У свободы не детское злое лицо», «В круге света», «Ветер надежды», «Бурьян породил бурьян», «Я хочу знать», «Аэрофлотовская».

- Гражданская оборона — «Всё идёт по плану»

- Никита Джигурда — «Перестройка», «Прожектор перестройки», «Гласность»

- Комбинация — «Перестройка»

- Олег Митяев — Хроники перестройки

- Игорь Тальков — Стоп! Думаю себе, Метаморфоза, Полугласность

- Ласковый май — Дядя Миша

Игры

- «Perestroika» (игра, 1990)

Примечания

- ↑ Николай Рыжков — об «отцах перестройки», золоте партии и предательстве // Известия : газета. — 2014. — № 26 сентября.

- ↑ 1 2 Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 года. Справка

- ↑ Виктор Данилов — Из истории перестройки: переживания шестидесятника-крестьяноведа — Отечественные записки

- ↑ Издательский дом «Новый взгляд». «Я хотел избежать потрясений»

- ↑ Декларация Совета Республик ВС СССР от 26.12.1991 № 142-Н.

- ↑ История России. 1917—2009 (А. С. Барсенков, А. И. Вдовин) § 1. Курс на ускорение социально-экономического развития советского общества. 1985—1986 г.

- ↑ И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. Глава 6. СССР в период «застоя» и «перестройки» // История Советской России.

- ↑ Новый курс Горбачёва. Дата обращения: 14 июля 2010.

- ↑ М. С. Горбачёв Политический доклад центрального комитета КПСС XXVII съезду коммунистической партии Советского Союза

- ↑ Татьяна Москвина. На книжной ярмарке отмечена любопытная волна: исчезли утопии, рисовавшие мрачное будущее России // Аргументы недели

- ↑ Крючков В. А. Личность и власть. — М.: Просвещение, 2004, с. 167.

- ↑ 1 2 3 Э.Глезин. Январская весна // Известия.

- ↑ «Хлопковое дело» в Узбекистане. Дата обращения: 16 декабря 2008. Архивировано из оригинала 1 февраля 2009 года.

- ↑ Лекция А. К. Кириллова о перестройке. Дата обращения: 2 апреля 2008. Архивировано из оригинала 18 сентября 2015 года.

- ↑ 1 2 Журнальный зал | НЛО, 2007 № 84 | - Май

- ↑ ХРОНИКА — Июнь

- ↑ Закона СССР от 09.10.1990 № 1708-1 об общественных объединениях

- ↑ Никто не хочет выходить из подполья. Журнал «Коммерсантъ-Власть» № 1 (51) от 31.12.1990.

- ↑ 1 2 Игорь Ъ-Бунин. Союзные республики: путч как индикатор химического состава // Коммерсантъ, № 34 от 26 августа 1991.

- ↑ Ольга Васильева. «Республики во время путча» // В сборнике «Путч. Хроника тревожных дней». — Издательство «Прогресс», 1991.

- ↑ Указ Президента РСФСР от 23.08.1991 № 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР». Дата обращения: 3 мая 2017. Архивировано из оригинала 10 апреля 2012 года.

- ↑ Договор об Экономическом сообществе

- ↑ Последняя осень СССР

- ↑ Барсенков А. С. Введение в современную российскую историю 1985—1991. М., 2002. С. 251

- ↑ «Премьер-министр Молдовы Валерий Муравский и премьер-министр Украины Витольд Фокин подписали 6 ноября в Кремле Договор об экономическом сообществе» // «Известия», 7 ноября 1991 г., № 266 (23532)

- ↑ Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика упразднена в 1936 году в результате непосредственного вхождения Армении, Азербайджана и Грузии в состав Союза ССР

- ↑ Ровно 15 лет назад распался СССР. Дата обращения: 3 мая 2017. Архивировано из оригинала 11 марта 2016 года.

- ↑ ЗАКОН СССР ОТ 19.11.1986 ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Дата обращения: 26 апреля 2016. Архивировано из оригинала 3 июня 2020 года.

- ↑ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС, СОВМИНА СССР ОТ 11.06.1987 № 665 О переводе объединений, предприятий и организаций отраслей народного хозяйства на полный хозяйственный расчёт и самофинансирование. Дата обращения: 26 апреля 2016. Архивировано из оригинала 26 июля 2020 года.

- ↑ 1 2 Закон о государственном предприятии от 30 июня 1987 г. № 7284-XI

- ↑ Постановление Совета Министров СССР № 1405 от 2 декабря 1988 года

- ↑ О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом (с изменениями на 10 августа 1990 года) (не действует на территории Российской Федерации с 21.02.2020 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 № 80), Постановление Совмина СССР от 18 мая 1989 года № 412. docs.cntd.ru. Дата обращения: 16 октября 2020.

- ↑ Данилов А.А., Косулина Л.Г, Брандт М. Ю. История России. XX — начало XXI века. Учебник для 9 кл. М. 2013. С. 325.

- ↑ 1 2 3 Данные газеты Вашингтон пост от 15 декабря 1991 года (недоступная ссылка — история). Приведены в статье «О развале СССР». Дата обращения: 13 июля 2010. Архивировано 21 августа 2011 года.

- ↑ Точные данные о золотом запасе СССР в 1985 году неизвестны, так как официальные данные были засекречены. В разных источниках называются данные, различающиеся в 2—3 раза (719,5 тонн — Нужна презумпция виновности // contrtv.ru со ссылкой на книгу: Булатов А. С. Экономика. — М.: Экономистъ, 2005. — С. 745; 2000 тонн — С. Г. Кара-Мурза Советская цивилизация (том II, часть 2, глава 6)).

- ↑ В открытых источниках указывается цифра в 200—240 тонн (Точка распада: можно ли было сохранить СССР? // Русская служба Би-би-си, 7 декабря 2006 г.; С. Г. Кара-Мурза Советская цивилизация, том II, часть 2, глава 6).

- ↑ В табл. указаны данные А. Илларионова, см. [1]. Общая же сумма внешнего долга СССР западным странам за период 1985—1991 г. возросла почти в три раза — с 22,5 до 65,3 млрд долларов [2].

- ↑ 1 2 Некоторые вопросы внешней политики Горбачёва в Азии. eprints.lib.hokudai.ac.jp. Дата обращения: 3 сентября 2014.

- ↑ Погромы — статья из Электронной еврейской энциклопедии

- ↑ АРМЕНИЯ: УЛИЧНЫЕ БОИ В ЕРЕВАНЕ

- ↑ http://static.iea.ras.ru/neotlozhka/166-Ustinova.pdf С. 8

- ↑ 1 2 http://static.iea.ras.ru/neotlozhka/166-Ustinova.pdf С. 9

- ↑ Walker, Edward. Dissolution (неопр.). — Rowman & Littlefield, 2003. — С. 63. — ISBN 0-7425-2453-1.

Литература

- Научные работы

- Алымов С. С. «Перестройка» в российской глубинке // Антропологический форум. 2011. № 15 Online. С. 3-54.

- Барсенков А. С.. Введение в современную российскую историю 1985—1991. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 367 с. — ISBN 5-7567-0162-1.

- Безбородов А. Б., Елисеева Н. В., Шестаков В. А. Перестройка и крах СССР. 1985—1993. — СПб.: Норма, 2010. — 216 с. — ISBN 978-5-87857-162-3.

- Боффа Дж. «От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964—1994».

- Геллер М. Я.. Горбачёв: победа гласности, поражение перестройки // Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. — РГГУ, 1997. — Т. 2. — ISBN 5-7281-0129-1.

- Глезин Эдуард «Январская весна»

- Глезин Эдуард «Освобождение Сахарова»

- Глезин Эдуард «Ельцин попросил об отставке»

- Коэн С. «Можно ли было реформировать советскую систему»

- Пихоя Р. Г.. Советский Союз: история власти. 1945—1991. — М.: Издательство РАГС, 1998. — 734 с. — ISBN 5-7729-0025-0.

- Полынов М. Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. 1946—1985 гг. — СПб.: Альтер Эго, 2010. — 511 с. — ISBN 978-5-91573-025-9.

- Согрин В. В.. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачёва до Путина. — М.: Инфра-М, 2001. — 272 с. — ISBN 5-7777-0161-2.

- Согрин В. В. Перестройка: итоги и уроки (1992)

- Согрин В. В. Теоретические подходы к российской истории конца XX века

- Соколов А. Н. Перестройка: содержание, итоги и перспективы. Харьков, «Самиздат», 1998.

- Травин Д. Я. «Пролог: встреча четырёх генсеков. 1985: Московская весна»

- Травин Д. Я. «1986: Съезд победителей». 1987: Третий рубеж"

- Травин Д. Я. «1988: „Великая схизма“; 1989: Последний аккорд Перестройки»

- Травин Д. Я. «1990: „500 дней“ одного года. 1991: Операция „АБЦ“»

- Широнин В. «КГБ — ЦРУ. Секретные пружины перестройки»

- Шубин А. В.. Парадоксы перестройки: Упущенный шанс СССР. — М.: Вече, 2005. — 480 с. — ISBN 5-9533-0706-3.

- Ясин Е. Г.. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. — М.: Издательство ГУ ВШЭ, 2003. — 437 с. — ISBN 5-7598-0113-9.

- Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза / Под ред. Г. Н. Севостьянова. — М.: Социально-политическая мысль, 2005. — 600 с. — ISBN 5-902168-41-4.

- Коктейль Полторанина: Тайны ельцинского закулисья. (сборник) — (Серия «Наследие царя Бориса» — М.: «Алгоритм», 2013. — 224 с. ISBN 978-5-4438-0357-9

- Шейла Фицпатрик. Кратчайшая история Советского Союза = Sheila Fitzpatrick. The Shortest History of the Soviet Union. — М.: Альпина нон-фикшн, 2023. — С. 336. — ISBN 978-5-00139-820-2.

- Воспоминания и документы

- Денисов А. А.. Глазами народного депутата СССР. — СПб.: Издательство Политехн. университета, 2006. — 660 с. — ISBN 5-7422-1264-X.

- Александр Яковлев. Перестройка: 1985—1991. Неизданное, малоизвестное, забытое. — М.: Международный фонд «Демократия», 2008. — ISBN 978-5-89511-015-7.

Ссылки

- Апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС (30-летие начала Перестройки)

Для улучшения этой статьи желательно:

|