Речь Посполитая

Речь Посполи́тая (польск. Rzeczpospolita, з.-рус. Рѣч Посполита, бел. Рэч Паспалітая), иначе также Короле́вство По́льское и Вели́кое кня́жество Лито́вское (польск. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie), Светле́йшая Речь Посполи́тая По́льская (польск. Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska; лат. Serenissima Res Publica Poloniae) или Речь Посполи́тая Обо́их Наро́дов (польск. Rzeczpospolita Obojga Narodów) — историческое государство, существовавшее в период с 1569 по 1795 годы и включавшее в себя территории современной Польши, Литвы, Белоруссии, а также части Украины, Латвии, Молдавии, Словакии, Эстонии и России. Государство возникло в результате Люблинской унии 1569 года, объединив Королевства Польское и Великое княжество Литовское в единую конфедерацию[4].

Одной из особенностей Речи Посполитой была её «шляхетская демократия»: это был уникальный для своего времени режим, в рамках которого шляхта (дворянство) имела значительные политические привилегии, включая право участия в «сеймах» (парламентах) и выбирать монарха. Отсутствие централизованной власти и частое применение «либерум вето» (право одного депутата блокировать решения парламента) во многом определили недолгую политическую историю Речи Посполитой[5][6].

В XVII—XVIII веках Речь Посполитая столкнулась с рядом внешних и внутренних проблем, включая частые войны с соседними государствами и внутренние конфликты. В результате трёх разделов (1772, 1793, 1795) государство было полностью поделено между Российской империей, Королевством Пруссии и Австрийской империей, что привело к исчезновению Речи Посполитой с политической карты Европы до возникновения независимой Польши после Первой мировой войны[7].

Что важно знать

| Федерация | |||||

| Речь Посполитая | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| польск. Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie лат. Regnum Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae[1] | |||||

|

|||||

|

Девиз: « (лат.) Si Deus Nobiscum quis contra nos (Если с нами Бог, то кто против нас?) в XVIII веке: (лат.) Pro Fide, Lege et Rege (За веру, закон и короля)» |

|||||

| Гимн: Радуйся, Матушка Польша | |||||

| Столица |

Краков (формально до 1795) Варшава (фактически с 1596) |

||||

| Язык(и) | польский, латинский, западнорусский (официально в Великом княжестве Литовском до 1697 года; на территории Брацлавского, Волынского, Киевского и Черниговского воеводств Польши — до 1653 года[2]), литовский, белорусско-татарский, армянский (языки меньшинств)[3] | ||||

| Официальный язык | польский, западнорусский язык и латынь | ||||

| Религия | католическая церковь и Русская униатская церковь | ||||

| Денежная единица | польский злотый | ||||

| Площадь |

865 000 км² (1580 год) 990 000 км² (1637) 878 000 км² (1650 год) 718 000 км² (1771 год) |

||||

| Население |

7,5 млн чел. (1580 год) |

||||

| Форма правления |

наследственная монархия (1569—1573) выборная монархия (1573—1791, 1792—1795) конституционная монархия (1791—1792) |

||||

| Парламент | Генеральный сейм | ||||

| Политический режим | шляхетская демократия | ||||

| Король польский и великий князь литовский | |||||

| • 1569—1572 | Сигизмунд II Август (первый) | ||||

| • 1764—1795 | Станислав II Август Понятовский (последний) | ||||

| История | |||||

| • 1569 | Люблинская уния | ||||

| • 1596 | Брестская уния | ||||

| • 1772 | Первый раздел | ||||

| • 1793 | Второй раздел | ||||

| • 1795 | Третий раздел | ||||

Название

Традиционное название государства — «Речь Посполитая» — является дословным переводом на польский язык латинского термина Res Publica (польск. rzecz — вещь, дело; pospolita — общая)[8]. На русский язык этот термин дословно переводится как «общее дело» или «общая вещь»[9]. Официальное название государства — Королевство Польское и Великое княжество Литовское (польск. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie). Местными жителями государство обычно называлось просто Речь Посполитая (польск. Rzeczpospolita; зап.-русск. Рѣч Посполита). Собственно Королевство Польское местные жители кратко называли Короной, а Великое княжество Литовское — Литвой, а иногда — Великим княжеством.

С XVII века в дипломатической переписке использовалось название Светлейшая Речь Посполитая Польская (польск. Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska; лат. Serenissima Res Publica Poloniae)[10].

Ныне широко употребляемое название Речь Посполитая Обоих Народов (польск. Rzeczpospolita Obojga Narodów) не является аутентичным и, вероятно, получило распространение после выхода в свет в 1967 году одноимённой исторической трилогии польского писателя Павла Ясеницы. Само по себе словосочетание «Obojga Narodów» использовалось, например, во Взаимной гарантии обоих народов, однако никогда — в качестве названия страны/государства.

В современной польской историографии период в истории Польши с 1569 по 1795 именуется «I Речь Посполитая», с 1918 по 1939 — «II Речь Посполитая», с 1989 года — «III Речь Посполитая». Период существования Польской Народной Республики (1944—1989) в этой нумерации не учитывается или называется термином Rzeczpospolita Ludowa (народная республика), чтобы подчеркнуть её отличие от других Речей Посполитых[11].

Государственное устройство

Речь Посполитая считалась общим государством «обоих народов» — польского и литовского, под которыми понималась совокупность представителей шляхетского сословия Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Верховная власть, сильно ограниченная со стороны шляхты, принадлежала пожизненно избираемому монарху, носившему единый титул короля польского и великого князя литовского (в его краткой версии). Законодательная, а также частично судебная власть находилась в руках Сейма, состоявшего из двух палат: Сената и Посольской избы. В состав Сената входили высшие государственные сановники и католическое духовенство, Посольская изба состояла из депутатов, называемых послами. Выборы депутатов происходили на поветовых сеймиках, представлявших собой специально созываемые перед началом работы Сейма собрания местной шляхты. Каждый повет отправлял на сейм двух делегатов, которым вручались составленные на сеймике инструкции, отражающие позицию шляхты повета по обсуждаемым на Сейме вопросам[12].

Будучи парламентским институтом, сеймики также исполняли функцию органов местного самоуправления, представлявшими собой основную форму реализации политических интересов шляхты, постоянно добивавшейся расширения их полномочий. С формальной и идеологической точки зрения все представители шляхты были равны, хотя на практике решающую роль в управлении государством играла немногочисленная группа крупнейших землевладельцев — магнатов. Особенно сильно влияние магнатерии было в Великом княжестве Литовском, однако с течением времени подобная ситуация сложилась и в Королевстве Польском. Постепенно мелкая и даже средняя шляхта оказалась зависима от магнатов, так как без их поддержки не могла добиться назначения на должности и улучшения своего экономического положения. По мере расширения влияния магнатов сеймиковая политическая культура приходила в упадок, виной чему была слабость государственного аппарата и особенно отсутствие влияния центральной власти на регионы[13].

Избрание монарха происходило на проводившемся в окрестностях Варшавы элекционном сейме, принять участие в котором могли все шляхтичи. Право быть избранным также имел каждый шляхтич, при этом в большинстве случаев кандидатами на престол становились представители иностранных династий. Избираемый пожизненно монарх не имел права передачи трона по наследству, издания декретов (привилеев), противоречащих законам, а также ареста шляхтича без суда. Дополнительные ограничения на королевскую власть накладывали так называемые генриковы артикулы, принимаемые монархом перед вступлением на престол. Политические и финансовые обязанности монарха определялись ещё одним обязательным соглашением, известным как Pacta conventa. Подписанием этого договора король и великий князь отказывался от передачи трона по наследству, обязывался править в согласии с королевским советом из 18 сенаторов, не реже раза в два года созывать Сейм, без разрешения которого не объявлять войны и мира и не вводить новые налоги. На территории Великого княжества Литовского условия правления великого князя определялись также положениями Статута Великого княжества Литовского[12].

История

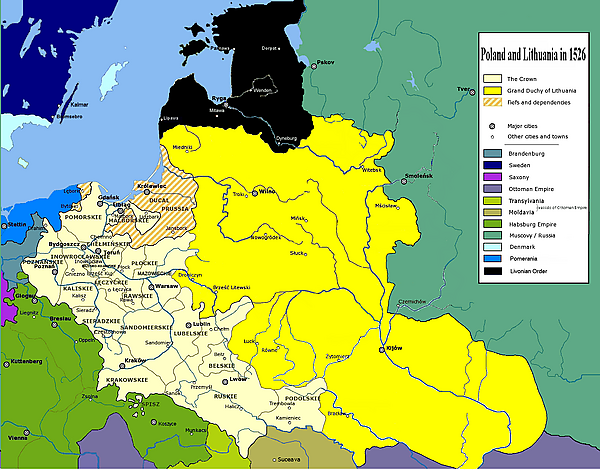

Речь Посполитая была своего рода продолжением государства Ягеллонов — личной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского, существовавшей с перерывами с 1385 года. В 1569 году между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским была заключена Люблинская уния, по которой оба государства объединялись в одно — с избираемым общим монархом с двойным титулом короля польского и великого князя литовского, общим сеймом, единой внешней политикой и монетной системой. При этом обе части сохраняли свою администрацию, казну (включая денежную эмиссию), войско, суды, оставалась и граница между государствами с взиманием таможенных сборов. Великое княжество Литовское, несмотря на протесты магнатерии, утратило при этом значительные территории на юге, Волынь, Подолье и Киевщину.

Для Речи Посполитой было характерно уникальное государственное устройство. Первое столетие её существования польские историографы называют «Золотым веком», каким он был для нобилитированного меньшинства страны — шляхты, а также для многих горожан, пользовавшихся выгодами самоуправления по Магдебургскому праву. Однако в дальнейшем в политической жизни страны всё более нарастала анархия, а катастрофические демографические потери в ходе войн второй половины XVII — начала XVIII веков предопределили экономический упадок. В последние годы существования страны были проведены масштабные реформы как в экономической, так и в политической сферах, с помощью которых планировалось обеспечить Речи Посполитой устойчивое развитие, однако в этот момент объединённые силы трёх соседних держав уничтожили и разделили государство между собой.

В момент образования Речь Посполитая находилась в состоянии тяжёлой войны с Русским Царством из-за Прибалтики, ставшей одной из главных причин заключения Люблинской унии. Несмотря на крайне неудачное начало, война была завершена умеренно выгодным для Речи Посполитой Ям-Запольским миром. Разногласия по поводу выборов нового короля после смерти Стефана привели к вторжению австрийской армии, которая была разбита, а возглавлявший её эрцгерцог Максимилиан взят в плен. Восстания Косинского и Наливайко в конце XVI века, несмотря на их неудачу, ознаменовали становление украинского казачества как важной политической силы.

В начале XVII века внешняя политика страны становится более экспансионистской. Так, польский король Сигизмунд III из династии Ваза вмешался в события Смуты в России и активно вёл войны с Швецией, Османской империей. Также шляхта, иногда с позволения короля, а иногда вопреки его воле, принимала участие в Молдавских войнах магнатов с целью установления контроля над Молдавией. В то же время некоторые польские подразделения приняли участие в Тридцатилетней войне на территории Священной Римской империи. Благодаря мастерству полководцев, таких, как литовский гетман Ян Ходкевич, Речь Посполитая одержала немало побед, тем не менее эти войны не привели к кардинальному изменению геополитической ситуации в её пользу.

Середина XVII века оказалась для Речи Посполитой катастрофической. Так, вначале на Украине вспыхнуло национально-освободительное восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, во время которого поляки вначале в 1648 г. потерпели поражения в Корсунской битве и сражении при Пилявцах, а затем взяли реванш в битве под Берестечком 1651 г. Затем в 1654 г. после Переяславской рады начались очередная русско-польская война и война со Швецией, которые поставили саму Речь Посполитую на грань гибели. Тем не менее король Ян II Казимир сумел удержать страну от распада и поглощения соседями. Следующий период роста политического могущества Речи Посполитой связывается с правлением короля-полководца Яна III Собеского; наиболее известна его победа над турками в битве под стенами Вены, положившая конец экспансии Османской империи в Европе.

Участие в Северной войне против Швеции на стороне России привело к превращению территории Речи Посполитой в арену боевых действий, вызвало разорение населения и экономическое ослабление страны. Принцип Liberum veto, мешая проведению любых реформ, приводил также и к отставанию в организации вооружённых сил по сравнению с соседними странами, что поставило дальнейшее существование Речи Посполитой под угрозу. Возрастающее вмешательство иностранных держав в её внутренние дела не встречало достойного сопротивления большую часть XVIII века. В 1768 году по итогам так называемого Сейма Репнина, на котором русский посол под угрозой русских войск в Варшаве навязал сейму невыгодные для страны законы, Речь Посполитая фактически превратилась в протекторат Российской империи[14][15].

Лишь в правление последнего короля Станислава Августа Понятовского были проведены масштабные реформы, кардинально изменившие государственный строй Речи Посполитой и увенчавшиеся принятием Конституции 3 мая 1791 года[16][17][18].

Реформы принесли свои плоды; благодаря участию в них видных экономистов того времени, таких как Антоний Тизенгауз, наблюдался экономический подъём. Однако Россия в ходе Русско-польской войны (1792), опираясь на Тарговицкую конфедерацию, уничтожила результаты реформ. После Гродненского сейма 1793 года, по которому был утверждён второй раздел Польши, Речь Посполитая снова попала в политическую зависимость от России[19]. Последней попыткой спасти Речь Посполитую было Восстание Костюшко, которое было подавлено русскими и прусскими войсками, и в результате Третьего раздела в 1795 году Речь Посполитая прекратила своё существование.

Население Речи Посполитой было многоконфессиональным: в этнических Польше и Литве проживали в основном римо-католики, на русских землях — православные, а затем униаты, по всей территории государства проживали протестанты различных направлений, иудеи (среди еврейского меньшинства) и мусульмане (среди татарского меньшинства). В первые годы существования государства господствовала веротерпимость: равноправие католиков и православных гарантировалось привилеем от 7 июня 1563 года, а в 1573 году Варшавская конфедерация провозгласила свободу вероисповедания.

Однако в правление Сигизмунда III религиозная обстановка в стране изменилась; среди многих причин этого называют победу Контрреформации; взгляды ряда влиятельных иерархов католической и православной церквей, включая Петра Скаргу и Ипатия Поцея, по различным религиозным вопросам, таким, например, как вопрос о единстве веры и полезности этого для страны и общества; ослабление православной церкви в XVI веке в ходе Реформации и Ливонской войны (разорение Полоцка и взятие в плен российскими войсками православного архиепископа Арсения) и др[20]. В 1596 году на церковном соборе была принята Брестская уния, приведшая к возникновению униатской церкви. Первым следствием этого события явился резкий рост религиозной конфронтации, доходящей до восстаний и убийств (таких, например, как восстания, связанные с деятельностью архиепископа Иосафата, и его убийство). Уния также вызвала рост самоорганизации общества в форме братств и бурное распространение полемической литературы.

Сейм 1632 года, приведший к власти Владислава IV, сделал ряд шагов в сторону возвращения веротерпимости, приняв законы, обеспечивавшие права протестантов, православных и униатов. К 1647 году в Речи Посполитой насчитывалось около 4 тысяч униатских и более 13,5 тысяч православных приходов[21].

К середине XVII века уровень религиозных свобод в Речи Посполитой стал уступать уровню передовых европейских стран. К этому времени большинство протестантских общин прекратили своё существование, оставаясь заметным религиозным меньшинством только на немногих приграничных территориях. Часть протестантов эмигрировала в Западную Европу. Сделавшись господствующей религиозной организацией, католическая церковь стала преследовать атеизм; одного из приверженцев этого учения — Казимира Лыщинского — казнили в 1689 году. С другой стороны, в Речь Посполитую переселялись верующие из стран, где уровень религиозных свобод стоял ещё ниже; таковыми были, например, преследуемые в России староверы[22][23].

Подчинение Киевской православной митрополии Московскому патриархату в 1688 году означало потерю самостоятельности православной церкви в Речи Посполитой; число её прихожан продолжало уменьшаться. Ко времени разделов Речи Посполитой православные стали небольшим религиозным меньшинством, в то время как униатская церковь вышла на второе место в стране после католичества, насчитывая 8 епархий с 9300 приходами, 172 монастырями, 10 300 священниками и 4,5 миллионами прихожан (36 % населения Речи Посполитой)[24].

В XVIII веке религиозный вопрос широко использовался соседями Речи Посполитой для вмешательства в её внутренние дела.

| Раздел | Дата | Участники | Территории | |

|---|---|---|---|---|

| I | 5 августа 1772 года | Эрцгерцогство Австрия | Часть Западной Украины и южная часть Польши | |

| Королевство Пруссия | Северо-западная часть Польши | |||

| Российская империя | Восточная Белоруссия, часть Прибалтики (Инфлянты) | |||

| II | 23 января 1793 года | Королевство Пруссия | Гданьск, Познань и Торунь с частью северных польских земель | |

| Российская империя | Центральная часть Белоруссии с городами Минск, Несвиж, Слуцк, Пинск и часть Правобережной Украины | |||

| III | 24 октября 1795 года | Эрцгерцогство Австрия | Малая Польша с Краковом и Люблином, южная часть Подляшья и западная часть Брестского воеводства | |

| Королевство Пруссия | Большая часть Мазовецкого воеводства вместе с Варшавой,

части Подляшского, Гродненского, Трокского воеводств и Жемайтии | |||

| Российская империя | Западная Белоруссия, часть Литвы, Курляндия, Западная Волынь, часть Холмской земли | Карта разделов Речи Посполитой |

Попыткой возродить Речь Посполитую можно назвать создание Наполеоном Варшавского герцогства в 1807 году. Аналогичные попытки предпринимались во время Ноябрьского восстания (1830—1831), Январского восстания (1863—1864) и в 1920-е, когда Юзеф Пилсудский выдвинул идею создания Междуморья — конфедерации Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Современная Польша называет себя наследницей Речи Посполитой.

Территория и население

Речь Посполитая располагалась преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также на части территории России, Латвии, Эстонии, Молдавии и Словакии. В северо-западной части государства, омывавшейся Балтийским морем, на протяжении всего её существования располагалось германское герцогство, а затем и королевство Пруссия.

| Год | Население, млн. чел. | Площадь, тыс. км² | Плотность, чел. на км² |

|---|---|---|---|

| 1580 | 7,5 | 865 | 9 |

| 1650 | 11 | 878 | 12 |

| 1771 | 12,3 | 718 | 17 |

| Источник: Cezary Kuklo. Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej. — Warsawa: Wydawnictwo DiG, 2009. — P. 211. — 518 p. | |||

На протяжении двух веков Речь Посполитая была одним из крупнейших государств Европы. После подписания в 1618 году Деулинского перемирия её территория достигла максимальной площади в 990 тыс. км² и оставалась таковой до перехода основной части Ливонии к Швеции по Митавскому перемирию в 1622 году[25].

Численность населения примерно с 7 миллионов в 1569 году достигла 12,3 миллионов человек в 1771 году[25]. До Люблинской унии Королевство Польское было заселено гораздо плотнее Великого княжества Литовского, где при примерно троекратном преимуществе в площади территории плотность населения была в 3—4 раза ниже. Значительная часть земель Великого княжества была практически безлюдна (см. Дикое Поле). Подобная ситуация сохранялась и позднее. Наиболее значительно население государства сокращалось в годы военных лихолетий и массовых эпидемий второй половины XVII — начала XVIII веков[25].

Столица

Официальной столицей Речи Посполитой был Краков. В 1596 замок Вавель подвергся пожару, поэтому король Сигизмунд III временно перенёс резиденцию в Варшаву. С тех пор Варшава стала фактической столицей, хотя столичное положение города не было зафиксировано ни в одном документе, а польские короли и великие князья литовские продолжали короноваться в Кракове. Варшава была провозглашена официальной столицей только по принятии Майской конституции 1791 года.

Административное деление

Речь Посполитая состояла из трёх провинций. Великое княжество Литовское составляло отдельную провинцию, а Королевство Польское делилось на Великопольскую и Малопольскую провинции. Провинции делились на воеводства, а те, в свою очередь, — на поветы (уезды).

| Герб | Воеводство | Воеводский город | Образование | Число поветов | Территория, км² |

|---|---|---|---|---|---|

| Брест-Куявское воеводство | Брест-Куявский | XIV век | 5 | 3000 | |

| Варминское епископство | Лидзбарк-Варминьски | 1466 | 10 | 4249 | |

| Гнезненское воеводство | Гнезно | 1768 | 3 | 7500 | |

| Иновроцлавское воеводство | Иновроцлав | XIV век | 5 | 2900 | |

| Калишское воеводство | Калиш | 1314 | 6 | 15 000 | |

| Ленчицкое воеводство | Ленчица | 1772 | 3 | 4000 | |

| Мальборкское воеводство | Мальборк | 1466 | 4 | 2000 | |

| Мазовецкое воеводство | Варшава | 1526 | 23 | 23 000 | |

| Плоцкое воеводство | Плоцк | 1495 | 8 | 3500 | |

| Познанское воеводство | Познань | XIV век | 4 | 15 500 | |

| Поморское воеводство | Скаршевы | 1454 | 8 | 12 907 | |

| Равское воеводство | Рава | 1462 | 6 | 6000 | |

| Серадзское воеводство | Серадз | 1339 | 4 | 10 000 | |

| Хелмненское воеводство | Хелмно | 1466 | 2 | 4654 |

| Герб | Воеводство | Воеводский город | Образование | Число поветов | Территория, км² |

|---|---|---|---|---|---|

| Белзское воеводство | Белз | 1462 | 4 | 9000 | |

| Брацлавское воеводство | Брацлав | 1569 | 2 | 31 500 | |

| Волынское воеводство | Луцк | 1569 | 3 | 38 000 | |

| Киевское воеводство | Киев | 1471 | 3 | 200 000 | |

| Краковское воеводство | Краков | XIV век | 4 | 17 500 | |

| Люблинское воеводство | Люблин | 1474 | 3 | 10 000 | |

| Подляское воеводство | Дрогичин | 1513 | 3 | ||

| Подольское воеводство | Каменец-Подольский | 1434 | 3 | 17 750 | |

| Русское воеводство | Львов | 1434 | 13 | 83 000 | |

| Сандомирское воеводство | Сандомир | XIV век | 6 | 24 000 | |

| Черниговское воеводство | Чернигов | 1635 | 2 |

| Воеводство | Воеводский город | Образование[26] | Число поветов | Территория, км²[27] |

|---|---|---|---|---|

| Берестейское воеводство | Брест | 1566 | 2 | 40 600 |

| Виленское воеводство | Вильна | 1413 | 5 | 44 200 |

| Витебское воеводство | Витебск | 1511 | 2 | 24 600 |

| Жемайтское староство | Россиены | 1411 | 1 | 23 300 |

| Минское воеводство | Минск | 1566 | 3 | 55 500 |

| Мстиславское воеводство | Мстиславль | 1566 | 1 | 22 600 |

| Новогрудское воеводство | Новогродок | 1507 | 3 | 33 200 |

| Полоцкое воеводство | Полоцк | 1504 | 1 | 21 800 |

| Смоленское воеводство | Смоленск | 1514 | 2 | 53 000 |

| Трокское воеводство | Троки | 1413 | 4 | 31 100 |

Особое положение было закреплено за Задвинским герцогством (Ливонским княжеством), провинцией Великого княжества Литовского с ноября 1561 года. После подписания Люблинской унии герцогство стало совместным владением (кондоминиумом) Польской Короны и Княжества Литовского. В 1582 году герцогство было поделено на три части, преобразованные в 1598 году в Венденское, Дерптское и Перновское воеводства. В результате войны со Швецией 1600—1627 годов основная часть герцогства отошла последней, а оставшаяся часть Венденского воеводства была преобразована в Инфлянтское воеводство (формально создано в 1667 году).

Кроме перечисленного, в состав Королевства Польского входили обладавшие особым статусом автономные Княжество Севежское и Княжество-епископство Варминское. Также в состав Короны входило несколько анклавов в Спише.

Экономика

Как и везде в Европе того времени, в основу финансов Речи Посполитой были положены монеты, чья ценность обеспечивалась содержанием в них драгоценных металлов. Однако обе части страны, Польша и Литва, несмотря на объединение, сохранили свои монетные системы. Основой денежной системы в Королевстве Польском был польский грош, или осьмак. Один грош делился на 8 денариев, а 30 польских грошей составляли злотый. Основой денежной системы Великого Княжества Литовского был литовский грош, причём 8 литовских грошей были равны 10 польским. Один литовский грош делился на 10 пенязей, а 60 грошей составляли копу. Копа и злотый были счётными денежными единицами, остальные выпускались в виде реальных серебряных и биллонных монет. Реже использовались другие счётные единицы, такие как вярдунок, рубль и гривна. В разные годы чеканились монеты достоинством в 1/2, 1, 2, 3 пенязя, 1/2, 1, полтора, 2, 3, 4, 6, 8 польских и литовских грошей. Кроме того, в Речи Посполитой выпускалась крупная серебряная монета — талер и крупная золотая — дукат, а также дробные и кратные им единицы, такие как 1/2, 1/4, 1/6 талера; 1/2 дуката, 2 дуката. Поскольку талер чеканился из серебра высокой пробы, а содержание серебра в гроше постепенно понижалось в связи с инфляцией, его курс не был постоянным, изменившись за время существования Речи Посполитой от 30 до 240 польских грошей за 1 талер. Стоимость дуката составляла от 1,5 до 2,5 талеров. К середине XVII века пенязи-денарии вышли из употребления, им на смену пришла мелкая медная монета — солид, или шэляг (нынче обычно называемый боратинкой), курс которого составлял 1/3 польского гроша, иногда падая до 1/5 гроша. Реформой 1766 г. устаревшие монеты XVII—XVIII веков были изъяты из обращения, содержание серебра в монетах было повышено, а низшие грошовые номиналы становятся медными.

Подобно большинству стран Европы тех времён, в Речи Посполитой выплаты могли осуществляться монетами любых государств в соответствии с содержанием в них драгоценных металлов, причём в целях упрощения и единообразия расчётов суммы обычно пересчитывались в национальные денежные единицы. В связи с этим рынки Речи Посполитой свободно принимали талеры и дукаты других стран Европы, равные по номиналу и стоимости отечественным. Также на рынках обращалось значительное количество мелких серебряных монет соседней Пруссии и других германских княжеств, Ливонского ордена (во 2-й пол. XVI в.), Швеции (с 1621 г.) и других государств[28].

Вооружённые силы

Культура и религия

Немалую роль в Речи Посполитой, особенно в её образовательной системе, играл орден Иезуитов. Вступавшие в орден поляки работали как в пределах Речи Посполитой, так и по всему миру. Среди наиболее знаменитых польских иезуитов XVII века — Андрей Боболя (убитый казаками в Полесье в 1657 году) и Михал Бойм (умерший в 1659 году в джунглях на вьетнамско-китайской границе, пытаясь найти последнего южноминского императора и доставить ему ответ папы римского на просьбу о помощи китайской императрицы-католички)[29].

Примечания

Литература

- Bardach, Juliusz; Lesnodorski, Boguslaw; Pietrzak, Michal. Historia panstwa i prawa polskiego (неопр.). — Warsaw: Paristwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

- Brzezinski, Richard. Polish Armies (1): 1569–1696 (Men-At-Arms Series, 184) (неопр.). — Osprey Publishing, 1987. — ISBN 0-85045-736-X.

- Brzezinski, Richard. Polish Armies (2): 1569–1696 (Men-At-Arms Series, 188) (неопр.). — Osprey Publishing, 1988. — ISBN 0-85045-744-0.

- Sužiedėlis, Saulius A. Historical Dictionary of Lithuania (неопр.). — 2. — Scarecrow Press, 2011. — ISBN 978-0810875364.

Ссылки

- Польша, история // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Commonwealth of Diverse Cultures: Poland’s Heritage (польск.) (англ.)

- The Polish-Lithuanian Commonwealth-Maps, history of cities in Poland, Ukraine, Belarus and Lithuania (польск.)