Германия

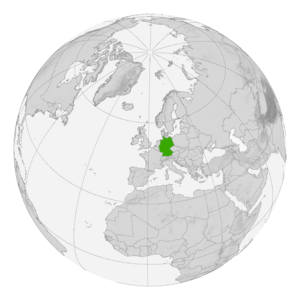

Герма́ния[10] (нем. Deutschland [ˈdɔʏtʃlant] ![]() слушать), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD)[11] — государство в Центральной Европе, столица — Берлин[12]. Площадь территории — 357 592 км²[13]. Численность населения на 30 сентября 2019 года — 83,15 млн жителей. Занимает 19-е место в мире по численности населения (1-е место в ЕС, при учёте России и Турции 3-е в Европе) и 62-е в мире по территории (8-е в Европе).

слушать), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD)[11] — государство в Центральной Европе, столица — Берлин[12]. Площадь территории — 357 592 км²[13]. Численность населения на 30 сентября 2019 года — 83,15 млн жителей. Занимает 19-е место в мире по численности населения (1-е место в ЕС, при учёте России и Турции 3-е в Европе) и 62-е в мире по территории (8-е в Европе).

Германия с площадью 357 588 км² является четвёртой по величине страной Европейского Союза после Франции, Испании и Швеции[14].

Официальный язык — немецкий. Денежная единица — евро. Национальный домен интернета — .de[15].

Германия — многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием.

Германия является одной из стран-основателей и членом Европейского союза и ОЭСР, член НАТО, входит в «Большую семёрку».

Что важно знать

Этимология названия

Русское название «Германия» происходит от латинского Germania, которое восходит к сочинениям античных авторов I века нашей эры и образовано от этнонима «германцы» (лат. Germanus). Впервые название было употреблено Юлием Цезарем в «Записках о галльской войне» относительно племён, проживавших за Рейном. Само слово, вероятно, имеет нелатинские корни и происходит от кельтского gair («сосед»)[16].

Немецкое название государства — Deutschland (от прагерм. Þeudiskaz). Deutsch (от прагерм. Þeodisk) первоначально означало «имеющий отношение к народу» и подразумевало в первую очередь язык[17]. Land означает «земля, страна». Современная форма написания названия страны используется с XV века[18].

Этноним «немец» происходит от слова «немой». Так на Руси называли всех иноземцев, не знающих или плохо знающих русский язык, и потому по большей части молчавших[19].

В СССР на русском языке использовалось название «Федеративная Республика Германии». Такая форма, например, использована в «Большой советской энциклопедии»[18]. После присоединения в 1990 году Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германия было принято решение по взаимной договорённости правительств Германии и России не склонять слово «Германия» в официальном названии государства[20][21]. Правильно: «Федеративная Республика Германия» (а не «Федеративная Республика Германии»)[22]. Сокращение «ФРГ» активно использовалось в СССР и в ГДР и сегодня используется в русском языке. В самой Германии в официальном языке это сокращение (BRD) использовать не принято и употребляется лишь полная форма названия или фраза «федеративная республика» (нем. Bundesrepublik), когда понятно, что речь идёт об этой стране[23].

От топонима Германия названы астероид (241) Германия, открытый в 1884 году немецким астрономом К. Лютером[24], и элемент периодической системы химических элементов германий, открытый в 1886 году немецким химиком К. Винклером[25].

География

Расположена в центре Европы. Омывается водами Балтийского и Северного морей. Граничит с Данией на севере, Польшей и Чехией на востоке, Австрией и Швейцарией на юге, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами на западе[14][26].

- Рельеф

Северная часть Германии представляет собой сформировавшуюся во время ледникового периода низменную равнину (Северо-Германская низменность). Самая низкая точка — Нойендорф-Саксенбанде в Шлезвиг-Гольштейне (3,54 м ниже уровня моря). Поверхность Северо-Германской низменности сохранила следы древнего оледенения — цепочки невысоких моренных гряд и холмов. Западную часть низменности занимают болотистые низины — марши, образование которых вызвано опусканием платформы. В центральной части страны к низменности с юга примыкают покрытые лесом предгорья, а южнее начинаются Альпы. Самая высокая точка на территории Германии — гора Цугшпитце в Баварии (2962 м)[14][27][28].

- Реки и озёра

Озёра, реки и другие водоёмы составляют более 2 % площади страны. По территории Германии протекает большое количество рек, наиболее крупными из которых являются: Рейн, Дунай, Эльба, Везер и Одер. Самая длинная из них — Рейн, который на юго-западе страны образует границу Германии с Францией[14]. Реки соединены каналами, наиболее известный канал — Кильский, который соединяет Балтийское и Северное моря. Кильский канал начинается в Кильской бухте и оканчивается в устье реки Эльба[29]. Самое крупное озеро в Германии — Боденское, площадь которого 540 км², а глубина 250 м.[30]

- Климат

Германия находится в умеренном климатическом поясе, на севере климат морской, южнее переходит в умеренно-континентальный[14][28]. Из-за этого погода часто носит переменчивый характер. По-настоящему экстремальные природные явления (сильные засухи, торнадо, штормы, сильный мороз или жара) относительно редки[31][32].

Средние температуры июля от +14 в горах до +22 °C в долинах. Средний максимальный показатель июля составляет +21,8 °C, а минимальный +12,3 °C. Средние температуры января от +4 в долинах до −5 °C в горах. Средний максимум в январе составляет 2,1 °C градуса, а минимум −2,8 °C[28]. Среднегодовая температура +5+10 °C. Самая низкая температура в Германии составила −46 °C, такой показатель был зарегистрирован в XX веке на юге страны, в горной её части на высоте 1601 м над уровнем моря у озера Фунтензе[33].

Последние зимы в Германии были мягкими, а лето — жарким. 2018 год со средней температурой 10,5 °C стал самым тёплым с момента начала регулярных наблюдений в 1881 году. 2020 год стал вторым самым тёплым годом. Самая высокая температура была зафиксирована 5 июля 2015 года в Китцингене и составила 40,3 °C[14][28].

- Особо охраняемые природные территории

Почти треть общей площади Германии покрыта лесами[14], в основном хвойными (ель, сосна) и хвойно-широколиственными (с участием бука, дуба, граба). В стране насчитывается 14 национальных парков, 19 биосферных резерватов, более 100[34] природных парков и множество других охраняемых природных территорий и памятников природы. Общая площадь всех национальных парков составляет 9 620 км²[32].

Языки Германии

Официальным литературным языком и языком делопроизводства является немецкий. Наряду с этим население использует нижне-, средне- и верхненемецкие диалекты (10 основных и более 50 локальных), на которых говорят также жители приграничных районов соседних государств[35]. Сами диалекты зачастую сильно отличаются от литературного языка. Существуют и говоры в регионах на границах земель. К признанным языкам национальных меньшинств относятся датский, фризский, лужицкий, цыганский, а также в качестве региональных языков в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств — нижненемецкий, датский, севернофризский, затерландский фризский, нижнелужицкий, верхнелужицкий и цыганский языки[36][37][38].

По оценочным данным на начало 2000-х годов, русским языком в Германии в той или иной мере владеет около 6 млн человек, в том числе более 3 млн — переселенцы из стран бывшего СССР[39][40] (и их потомки), преимущественно из Казахстана, России и Украины[39][41]. Также в Германии говорят на турецком (2,1 млн), на языках народов бывшей Югославии (720 000), итальянском (612 000)[42]. Мигранты, не владеющие немецким языком, зачастую оказываются в информационном вакууме и/или попадают в зависимость от источников информации[37][38].

История

Первые упоминания о древних германцах появились в трудах древних греков и римлян. Одно из первых упоминаний относится к 98 году. Оно было сделано римским летописцем Тацитом (лат. Tacitus)[43].

Вся территория современной Германии к востоку от Эльбы (славянской Лабы) до X века была заселена славянскими племенами[43].

К XII—XIV векам эти земли постепенно вошли в состав тех или иных немецких государственных образований, составлявших так называемую Священную Римскую Империю. По мере пребывания этих территорий в составе немецких государств за несколько столетий местные славяне постепенно практически полностью были ассимилированы немцами. Этот процесс растянулся до позднего Средневековья и начала нового времени, а местами с последним, ещё не до конца ассимилированным славянским народом Германии — лужичанами, длится до сих пор[43].

После распада Римской империи в Западной Европе образовалось Франкское государство, которое спустя три века, при Карле Великом, превратилось в империю (800 год). Империя Карла охватывала территории ряда современных государств, в частности Германии. Однако империя Карла Великого просуществовала недолго — внуки этого императора поделили её между собою, в результате чего образовались три королевства — Западнофранкское (впоследствии Франция), Восточнофранкское (впоследствии Германия) и Срединное королевство (вскоре распавшееся на Италию, Прованс и Лотарингию)[44].

Традиционно датой основания Германского государства принято считать 2 февраля 962 года: в этот день восточнофранкский король Оттон I был коронован в Риме и стал императором Священной Римской империи; эта империя представляла собой конфедерацию независимых государств, каждое из которых имела свою армию и чеканила свою монету[45]. К XIV—XV вв. бывшие племенные герцогства Франкония и Швабия распались на множество графств, прелатств, вольных городов, рыцарских и крестьянских округов; в Баварии и Саксонии, наоборот, сильная власть герцогов вновь восстановилась. Во главе Священной Римской империи стоял император, избираемый советом курфюрстов, имелся орган, представлявший земли, — Рейхстаг (нем. Reichstag). Многие земли являлись сословными монархиями[46][47].

Такое положение сохранялось до 1806 года, когда под давлением Наполеона I было прекращено существование Священной Римской империи и её император стал носить только титул императора Австрии. Количество немецких государств значительно сократилось, был создан Рейнский Союз, который также являлся конфедерацией, состоявшей из независимых земель. Во главе Рейнского Союза стоял Федеральный президент, которым являлся Император французов, а органом, представлявшим отдельные земли, был Бундестаг (нем. Bundestag)[48][49].

Венский конгресс способствовал дальнейшему объединению немецких государств, в результате чего из 38 германских государств образовался Германский союз, который также оставался конфедерацией независимых земель[50][51].

После революции 1848 года стал назревать конфликт между наращивающей своё влияние Пруссией и Австрийской империей[52]. Это привело к войне 1866 года, в которой Пруссия одержала победу и присоединила ряд немецких княжеств. Германский союз распался[53].

Рост национального самосознания немцев привёл к расцвету немецкой культуры, науки и философии. В XIX веке в Германии творили такие прославленные деятели, как композитор Рихард Вагнер, философ Фридрих Ницше, экономист Карл Маркс, писатель Генрих Гейне, физики Генрих Герц и Макс Планк и многие другие. Немцы Карл Бенц и Готлиб Даймлер изобрели автомобиль. Зигмунд Фрейд заложил основы психоаналитики[54][55].

В 1914 году Германия вступила в Первую мировую войну[56]. 4-9 ноября 1918 года страну охватило антимонархическое восстание, восставшие стали на уровне предприятий формировать рабочие советы (Arbeiterrat). 9 ноября король Пруссии бежал в Нидерланды, где вскоре отрёкся от престола. Германская империя была провозглашена Германской социалистической республикой[57][58]. 16-21 декабря 1918 года на прошедшем Имперском конгрессе рабочих и солдатских советов для принятия конституции было принято решение созвать II Немецкое Национальное Собрание, в качестве временного парламента был избран Центральный совет Германской Социалистической Республики (Zentralrat der Deutschen Sozialistischen Republik) и утверждён состав Совета народных уполномоченных[59]. 19 января 1919 года прошли выборы во II Немецкое Национальное собрание, первое место на котором заняла СДПГ. 10 февраля 1919 г. был принят Закон о временной имперской власти, согласно которому законодательными органами стали Комитет государств (Staatenausschuss), избираемый земельными правительствами, и Национальное собрание, избираемое народом, главой государства — Имперский президент, избираемый Национальным собранием, исполнительным органом — Имперское министерство (Reichsministerium), назначаемое Имперским президентом и состоящее из имперского премьер-министра (Reichsministerpräsident) и имперских министров[60].

28 июня 1919 года в Версале был подписан договор о мире между Францией, Великобританией и США с одной стороны и Германией с другой, согласно которому фактически констатировалось поражение последней[61].

30 июня 1919 г. II Немецкое учредительное собрание приняло Конституцию, установившую децентрализованную демократическую республику[62]. Монархия была упразднена, главой государства становился президент (нем. Reichspräsident), избиравшийся народом в 2 тура сроком на 7 лет с возможностью переизбрания. Осуществлявшее исполнительную власть правительство (нем. Reichsregierung), канцлер (нем. Reichskanzler) и министры (нем. Reichsminister) несли политическую ответственность перед нижней палатой парламента — рейхстагом (Reichstag), избиравшейся народом по пропорциональной системе сроком на 4 года (верхняя палата получила название рейхсрат (Reichsrat))[63].

11 августа 1919 года президент Фридрих Эберт подписал новую конституцию, которая учредила демократическую республику. Государство стало называться Веймарской республикой по названию города Веймар, в котором заседало Национальное собрание[64].

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. набрала влияние Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) под руководством Адольфа Гитлера. 14 июля 1933 года в Германии была установлена однопартийная система — все партии, кроме НСДАП (к которой на тот момент принадлежал канцлер), были запрещены[65]. 30 января 1933 года Гинденбург назначил Гитлера канцлером Германии[66]. После поджога Рейхстага указом были отменены основные гражданские права и открыт первый нацистский концентрационный лагерь[67].

23 марта 1933 года Закон о полномочиях предоставил Гитлеру неограниченную законодательную власть, отменяющую конституцию, и положил начало нацистской Германии. Его правительство создало централизованное тоталитарное государство и резко увеличило объёмы перевооружения страны[67].

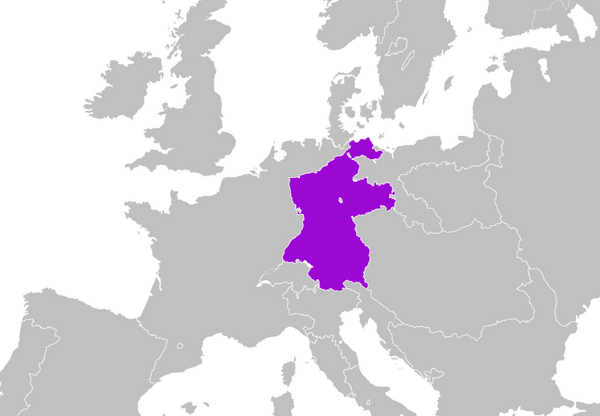

В 1935 году режим вышел из Версальского договора и принял Нюрнбергские расовые законы, ущемляющие права евреев и других меньшинств[68]. Германия также восстановила контроль над Сааром в 1935 году[66], ремилитаризовала Рейнскую область в 1936 году, аннексировала Австрию в 1938 году, аннексировала Судетскую область в 1938 году по Мюнхенскому соглашению и в нарушение соглашения оккупировала Чехословакию в марте 1939 года[69]. В «Хрустальную ночь» были сожжены множество синагог, разрушены еврейские предприятия, массово арестованы евреи[70].

В августе 1939 года правительство Гитлера заключило пакт Молотова-Риббентропа, который разделил Восточную Европу на немецкую и советскую сферы влияния. 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе; 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии[71]. Весной 1940 года Германия завоевала Данию и Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Францию, вынудив французское правительство подписать перемирие. В 1941 году немецкие войска вторглись в Югославию, Грецию и Советский Союз. К 1942 году Германия и её союзники контролировали большую часть континентальной Европы и Северной Африки, но после победы СССР в Сталинградской битве немецкие войска стали терпеть военные поражения. После самоубийства Гитлера во время битвы за Берлин 8 мая 1945 года Германия подписала акт о капитуляции, положивший конец Второй мировой войне в Европе[66][72] и нацистской Германии. После окончания войны выжившие нацистские чиновники предстали перед судом за военные преступления на Нюрнбергском процессе[73][74].

Во времена Холокоста правительство Германии преследовало меньшинства, в том числе посредством интернирования их в концентрационные лагеря и лагеря смерти по всей Европе. Нацистский режим систематически уничтожил 6 млн евреев, по меньшей мере 130 тыс. цыган, 275 тыс. инвалидов, по несколько тысяч Свидетелей Иеговы и гомосексуалистов, а также сотни тысяч политических и религиозных оппонентов[75]. Нацистская политика в оккупированных Германией странах привела к гибели примерно 2,7 млн поляков[76], 1,3 млн украинцев, 1 млн белорусов и 3,5 млн советских военнопленных[77][73].

Файл:DSC09026.jpg

После поражения Германии во Второй мировой войне в 1945 году страна была оккупирована: в восточных землях и провинциях находилась советская армия, в северо-западных — британская, в юго-западных — французская, в южных — американская, при этом к СССР переходила большая часть Восточной Пруссии, а к Польше — практически вся Силезия, Задняя Померания и меньшая часть Восточной Пруссии[74]. НСДАП была запрещена, её правительство было отстранено, однако новое общегерманское правительство долгое время не образовывалось. 8 мая 1949 года сформированный ландтагами Парламентский совет (Parlamentarischer Rat) принял, а 23 мая ввёл в силу Основной закон Федеративной Республики Германии (ФРГ). Демократия была восстановлена. Главой государства оставался президент (Bundespräsident), избиравшийся коллегией выборщиков, состоявшей из депутатов и делегатов земель. Правительство, назначавшееся президентом, несло ответственность перед Бундестагом (Bundestag), избиравшимся народом по смешанной системе (верхняя палата получила название Бундесрат (Bundesrat))[78][79][80]. Большие полномочия также получили земли. Смешанная избирательная система привела к появлению отдельных тенденций к двухпартийной системе[81].

Данная конституция не была признана ландтагами 5 восточных земель и районными собраниями представителей восточных районов Берлина, в которых преобладали представители Социалистической единой партии Германии (СЕПГ, возникла в результате объединения Коммунистической и Социал-демократической партий), представители которых не были приглашены в Парламентский совет. Вместо этого 7 октября 1949 года там была введена в действие собственная конституция и избран собственный президент, в следующем году был сформирован собственный двухпалатный парламент, образовано собственное правительство, что положило начало ещё одному немецкому государству — Германской Демократической Республике (ГДР). В том же 1949 году руководство в СЕПГ взяла в свои руки марксистско-ленинская группировка[82], были введены безальтернативные выборы (СЕПГ и другие партии — Христианско-демократический союз, Либерально-демократическая партия, Национально-демократическая партия и Демократическая крестьянская партия — выдвигали единый и единственный избирательный список), в 1952 году произведена советизация страны (упразднено земельное деление, национализирована промышленность), в 1956 году ГДР вступила в просоветскую военную Организацию варшавского договора[83].

ФРГ имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией, которые были установлены с СССР в 1955 году (ГДР с СССР — в 1949 году)[84].

Лишь в 1989 году в результате отстранения марксистско-ленинской группировки от руководства СЕПГ безальтернативные выборы были заменены альтернативными, а 3 октября 1990 года действие Основного закона ФРГ было распространено на восточные земли, и ГДР прекратило существование[85].

Объединённая Германия считалась расширенным продолжением Западной Германии, поэтому она сохранила своё членство в международных организациях. На основании Берлинско-Боннского акта Берлин снова стал столицей Германии, а Бонн получил уникальный статус федерального города, сохранив за собой некоторые федеральные министерства[86]. Переезд правительства завершился в 1999 году, а модернизация экономики Восточной Германии должна была продлиться до 2019 года[87][88].

После воссоединения Германия стала играть более активную роль в Европейском Союзе, подписав Маастрихтский договор в 1992 году и Лиссабонский договор в 2007 году[89], и став соучредителем еврозоны[90]. Германия направила миротворческие силы для обеспечения стабильности на Балканах и немецкие войска в Афганистан в рамках усилий НАТО по обеспечению безопасности в этой стране после изгнания талибов[91][92].

На выборах 2005 года Ангела Меркель стала первой женщиной-канцлером. В 2009 году правительство Германии утвердило план стимулирования экономики на сумму 50 млрд евро[93]. Среди крупных немецких политических проектов начала XXI века — продвижение европейской интеграции, энергетический переход (Energiewende) для устойчивого энергоснабжения, меры по увеличению уровня рождаемости и др., обобщённые под названием Индустрия 4.0[94].

Во время европейского миграционного кризиса 2015 года страна приняла более млна беженцев и мигрантов[95].

Политическое устройство

Столица Германии — Берлин. В ходе длительных переговоров относительно условий переноса столицы из Бонна в Берлин первому удалось оставить на своей территории большинство федеральных министерств, а также целый ряд важнейших федеральных ведомств (например, федеральную счётную палату)[96].

Германия — демократическое, социальное, правовое государство. Она состоит из 16 земель. Государственное устройство регламентировано Основным законом Германии. По форме правления — парламентская республика[97].

Германия — демократическое государство: «Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путём выборов и голосований, а также через специальные органы законодательства, исполнительной власти и правосудия»[98].

Глава государства — федеральный президент, который выполняет скорее представительские функции и назначает федерального канцлера[99]. Федеральный президент ФРГ приносит следующую присягу: «Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому». При желании он может добавить религиозную формулировку «Да поможет мне Бог»[100]. Федеральный канцлер является главой Правительства Германии. Он руководит деятельностью Федерального правительства. Поэтому форму правления Германии часто ещё называют канцлерской демократией[101].

Федеральным президентом ФРГ с 19 марта 2017 года является Франк-Вальтер Штайнмайер из партии СДПГ (в 2022 году переизбран)[102], а пост канцлера с 6 мая 2025 года занимает Фридрих Мерц из ХДС/ХСС[103].

Германия имеет федеративное устройство. Это значит, что политическая система государства делится на два уровня: федеральный, на котором принимаются общегосударственные решения международного значения, и региональный, на котором решаются задачи федеральных земель. Каждый уровень обладает собственными органами исполнительной, законодательной и судебной власти. Хотя земли и имеют неравное представительство в Бундесрате, юридически у них равный статус, что характеризует германскую федерацию как симметричную[104].

Германский бундестаг (парламент) и бундесрат (орган представительства земель) осуществляют законосовещательную и законодательную функции на федеральном уровне и уполномочены большинством голосов в две трети в каждом из органов вносить изменения в конституцию[105].

Исполнительная власть на федеральном уровне представлена Федеральным правительством, во главе которого стоит федеральный канцлер Германии[105].

Законодательными органами земель являются ландтаги (Landtag) (в Гамбурге и Бремене — бюргершафты (Bürgerschaft), в Берлине — палата депутатов, избираемых населением; исполнительными органами — земельные правительства (Landesregierung) (в Бремене, Гамбурге и Берлине — сенаты (Senat)), каждый из которых состоит из земельного премьер-министра (Landesministerpräsident) (в Берлине — правящего бургомистра, в Гамбурге — первого бургомистра) и земельных министров (Landesminister) (в Берлине, Бремене и Гамбурге — сенаторов), назначаемых ландтагами. Каждая земля имеет земельную конституцию и может по определённым вопросам принимать земельные законы[105][97].

Представительными органами районов являются крейстаги (Kreistag), избираемые населением, исполнительными органами — районные комитеты (Kreisausschuss), каждый из которых состоит из ландрата (Landrat) и членов районного комитета, в Рейнланд-Пфальце существуют также районные правления (Kreisvorstand), состоящие из ландрата и районных ассистентов (Kreisbeigeordneter)[105][97].

Представительными органами городов являются городские советы (штатраты) (Stadtrat) (в Гессене и Бранденбурге — городские представительные собрания (Stadtverordnetenversammlung), в Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге — городские представительства (Stadtvertretung), избираемые населением, исполнительными органами — бургомистры (в Гессене — магистраты (Magistrat), состоящие из бургомистра и членов магистрата)[105][106].

Представительными органами общин являются гемайндераты (Gemeinderat) (в Гессене, Бранденбурге, Мекленбурге и Шлезвиг-Гольштейне — общинные представительства (Gemeindevertretung)), избираемые населением, исполнительными органами — бургомистры (в Гессене — общинные правления (Gemeindevorstand), состоящие из бургомистра и членов общинного правления)[105].

Представительными органами округов земель Берлин и Гамбург являются окружные собрания уполномоченных (Bezirksverordnetenversammlung) в Берлине или окружные собрания (Bezirksversammlung) в Гамбурге, исполнительные органы — окружные управления (Bezirksamt), состоящие из окружного бургомистра (Bezirksbürgermeister) и членов окружного управления[105].

Представительными органами районов являются советы районов (Ortschaftsrat), советы мест (Ortsbeirat) (в Шлезвиг-Гольштейне, Гессене, Саксонии-Анхальт), советы мест (Ortsrat или Ortsbeirat) (в Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Бранденбурге), советы округов (Bezirksrat или Bezirksbeirat) (в Саарланде, Баден-Вюртемберге), представительства округов (Bezirksvertretung) (в Северном Рейне-Вестфалии), комитеты округов (Bezirksausschuss) (в Баварии), представительства частей мест (Ortsteilvertretung) (в Мекленбург-Передней Померании), советы частей мест (Ortsteilrat) (в Тюрингии), избираемые населением, исполнительными органами — бургомистры мест (Ortsbürgermeister) (в Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте), бургомистры частей мест (Ortsteilbürgermeister) (в Тюрингии), старосты мест (Ortsvorsteher) (в Гессене, Рейнланд-Пфальце, Мекленбург-Передней Померании, Бранденбурге, Саксонии), бургомистры округов (Bezirksbürgermeister) (в Саарланде, Северном Рейне-Вестфалии), старосты округов (Bezirksvorsteher) (в Баден-Вюртемберге)[105].

В судебном отношении территория Германии делится на земли и округа (на каждый по одному высшему земельному суду, при этом общие, трудовые и финансовые суды строятся по землям и округам или группам округов, административные и социальные только по землям), регионы (Region, на каждый по одному земельному суду) и участки (Amt, на каждый по одному участковому суду)[105].

Орган конституционного надзора — Федеральный конституционный суд (нем. Bundesverfassungsgericht, BVerfG), органы конституционного надзора земель — конституционные суды правосудия (Verfassungsgerichtshof) (в Тюрингии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, Саксонии, Баварии, Берлине), земельные конституционные суды (Landesverfassungsgericht) (в Саксонии-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбург-Передней Померании), государственные суды правосудия (Staatsgerichtshof) (в Баден-Вюртемберге, Бремене, Гессене, Нижней Саксонии), конституционные суды (Verfassungsgericht) (в Бранденбурге, Гамбурге)[105].

Высшая судебная инстанция в уголовной и гражданской юстиции — Федеральный верховный суд (нем. Bundesgerichtshof, BGH) в Карлсруэ. На ступень ниже находятся высшие земельные суды (нем. Oberlandesgericht), далее земельные суды (нем. Landgericht) и низшее звено судебной системы — участковые суды (нем. Amtsgericht)[105][107].

Высшая судебная инстанция административной юстиции — Федеральный административный суд (нем. Bundesverwaltungsgericht, BVerwG) в Лейпциге, суды апелляционной инстанции административной юстиции — верховные административные суды (Oberverwaltungsgericht) в Баден-Вюртемберге, Баварии и Гессене — административные суды правосудия (Verwaltungsgerichtshof), суды первой инстанции административной юстиции — административные суды (Verwaltungsgerichte)[105].

Высшая судебная инстанции трудовой юстиции — Федеральный суд по трудовым делам (нем. Bundesarbeitsgericht, BAG), суды апелляционной инстанции трудовой юстиции — земельные трудовые суды (Landesarbeitsgericht), суды первой инстанции трудовой юстиции — трудовые суды (Arbeitsgerichte)[105].

Высшая судебная инстанция социальной юстиции — Федеральный социальный суд (нем. Bundessozialgericht, BSG), суды апелляционной инстанции социальной юстиции — земельные социальные суды (Landessozialgericht) (по одному на каждую землю, исключения — Бранденбург и Берлин, а также Нижняя Саксония и Бремен имеют общий земельный социальный суд), суды первой инстанции социальной юстиции — социальные суды (Sozialgerichte)[105].

Высшая судебная инстанция финансовой юстиции — Федеральный финансовый суд (нем. Bundesfinanzhof, BFH) в Мюнхене, земельные финансовые суды — финансовые суды (Finanzgericht)[105].

Также есть суд по делам авторских прав — Федеральный патентный суд (Bundespatentgericht), суд по делам служебной дисциплины — Дисциплинарный суд Севера (Truppendienstgericht Nord)[105].

Большая часть судебных разбирательств находится в ответственности земель. Федеральные суды в основном занимаются пересмотром дел и проверяют решения судов земель на предмет формальной законности[105].

Органы прокурорского надзора — Генеральный прокурор при Верховном суде Германии (нем. Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, GBA), генеральные прокуроры земель, прокуроры земских судов[105].

Во внешней политике ориентированный на Запад канцлер Германии К. Аденауэр (1949—1963) действовал согласно лозунгу идеолога южногерманского либерализма К. фон Роттека: «Лучше свобода без единства, чем единство без свободы». Европейская политика Германии 1949—1963 гг. как соотношение цели и средств делится на два этапа[108].

На первом этапе (с 1949 года до середины 50-х гг.) она была средством, при помощи которого западная Германия планировала восстановить свою экономику, создать собственные вооружённые силы и добиться признания мировыми державами. Внешняя политика проводилась ради внутренней[108].

На втором этапе (с середины 50-х гг. по 1963 г.) теперь уже внутренняя политика проводилась ради внешней: Германия стремилась стать не просто независимым, но и сильным государством[108].

Результатами европейской политики Германии в 1949—1963 годах стали признание её суверенитета и статуса как важного европартнёра и начало формирования основ экономического могущества страны[108].

Одним из важных приоритетов внешней политики Германии является углубление интеграции государств Евросоюза. Она играет решающую роль в построении и организации европейских структур. При этом с самого начала преследовалась цель развеять послевоенный страх стран-соседей перед Германией и сделать излишними ограничения, введённые советскими оккупационными силами. С 1950 года Германия стала членом Совета Европы, а в 1957 году подписала Римский договор, который впоследствии стал фундаментом Европейского союза: Германия вошла в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом)[109].

Во время холодной войны внешняя политика Германии была сильно ограничена. Одной из главных её задач было воссоединение Западной Германии с Восточной. Военно-политически ФРГ была тесно связана с блоком НАТО. На территории Западной Германии были размещены американские ядерные боеголовки[110].

Современная Германия по праву считается узловым центром как между Востоком и Западом, так и между Скандинавским и Средиземноморским регионами, странами Западной и Восточной Европы[111].

25 октября 2022 года New York Times рассказал об изоляции среди стран ЕС, в которой оказалась Германия из-за относительно умеренной позиции по конфликту на Украине и односторонним решениям в области энергетической политики. По данным издания, совместная конференция Германии и Франции была отложена с октября 2022 года на январь 2023 года из-за острых разногласий по поводу энергетики, закупок оружия, коллективного европейского долга и Украины. По оценке Яны Пульерин, директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям, Германия перестала быть командным игроком в пользу собственных интересов. Отношения с Польшей и странами Балтии, декларирующими более жёсткую позицию в отношении Украины, она охарактеризовала как враждебные[112].

Имеющие успех на выборах политические партии Германии получают государственное финансирование. При каждой партии, которая представлена в Бундестаге в течение 12 лет, создан специальный фонд, который полностью финансируется государством[113]. Примером является фонд Фридриха Эберта при Социал-демократической партии Германии[114].

- Левые — левая социалистическая партия

- Союз 90/Зелёные — экологическая партия

- Социал-демократическая партия Германии — социал-демократическая партия

- Партия пиратов Германии — пиратская партия

- Свободная демократическая партия Германии — либеральная партия

- Христианско-демократический союз Германии — консервативная партия (баварская земельная ассоциация — Христианско-социальный союз)

- Альтернатива для Германии — евроскептическая правоконсервативная партия

- Национал-демократическая партия Германии — ультраправая партия в ФРГ[115]

Годом возникновения профсоюзов в Германии принято считать 1865 -й, когда в Лейпциге было основано Всеобщее немецкое объединение работников сигарной отрасли (Allgemeiner Deutscher Cigarrenarbeiter-Verein). В настоящее время таких организаций в стране насчитывается несколько десятков, но в широком смысле они представлены тремя объединениями: Объединение немецких профсоюзов (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB), Германский союз чиновников и тарифный союз (Beamtenbund und Tarifunion) и Ассоциация Христианских профсоюзов Германии (Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands). Самое многочисленное — Объединение немецких профсоюзов, в котором состоит более 10 млн членов из разных отраслей экономики[116].

Одной из особенностей германских профсоюзов является то, что на предприятиях Германии нет первичной профсоюзной организации, а есть представитель профсоюза. Он состоит в производственном совете предприятия. Производственный совет предприятия налаживает контакты между администрацией и профсоюзами. В отношениях между работодателями и работниками эти советы не имеют права вставать на чью-либо сторону. Они не могут организовывать забастовки и призваны отстаивать интересы компании в целом. Такие производственные советы есть во всех отраслях экономики[117].

Территориально-государственное устройство

По государственному устройству является федеративным государством, в составе которого 16 равноправных субъектов

| Земля | Столица | Немецкое название земли | Немецкое название столицы |

|---|---|---|---|

| 1. Баден-Вюртемберг | Штутгарт | Baden-Württemberg | Stuttgart |

| 2. Свободное государство Бавария | Мюнхен | Freistaat Bayern | München |

| 3. Берлин | Берлин | Berlin | Berlin |

| 4. Бранденбург | Потсдам | Brandenburg | Potsdam |

| 5. Свободный ганзейский город Бремен | Бремен | Freie Hansestadt Bremen | Bremen |

| 6. Свободный и ганзейский город Гамбург | Гамбург | Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg |

| 7. Гессен | Висбаден | Hessen | Wiesbaden |

| 8. Мекленбург-Передняя Померания | Шверин | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin |

| 9. Нижняя Саксония | Ганновер | Niedersachsen | Hannover |

| 10. Северный Рейн — Вестфалия | Дюссельдорф | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf |

| 11. Рейнланд-Пфальц | Майнц | Rheinland-Pfalz | Mainz |

| 12. Саар | Саарбрюккен | Saarland | Saarbrücken |

| 13. Свободное государство Саксония | Дрезден | Freistaat Sachsen | Dresden |

| 14. Саксония-Анхальт | Магдебург | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |

| 15. Шлезвиг-Гольштейн | Киль | Schleswig-Holstein | Kiel |

| 16. Свободное государство Тюрингия | Эрфурт | Freistaat Thüringen | Erfurt |

Земли делятся на районы (нем. Kreis) и внерайонные города (нем. Kreisfreie Stadt), земли Гамбург и Берлин — на городские округа (нем. Bezirk), районы делятся на города (нем. Stadt) и общины (нем. Gemeinde), внерайонные города — на городские районы (нем. Ortschaft), округа земель Гамбург и Берлин на кварталы (нем. Ortsteil), города, общины, округа и кварталы делятся на жилые территории (нем. Wohngebiet). Бавария имеет промежуточное звено между землёй и районом — административный округ (нем. Bezirk)[118].

Каждая федеральная земля имеет свою конституцию[79].

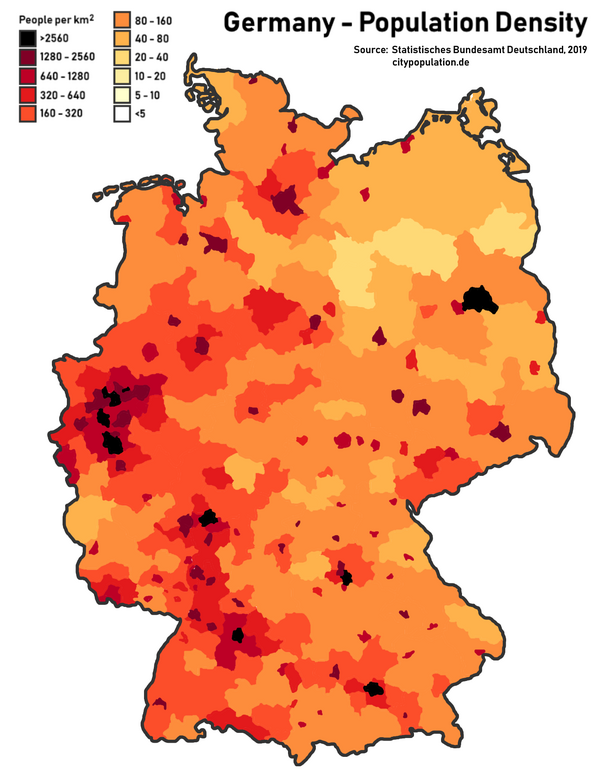

Самыми крупными городами Германии являются Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн. Следующим по значимости является пятый по численности населения город Германии и финансовая метрополия Франкфурт-на-Майне, самый крупный аэропорт Германии. Это четвёртый по размерам аэропорт Европы и первый по объёмам прибыли от грузовых авиаперевозок[119]. Рурский бассейн — регион с самой высокой плотностью населения[120].

После принятия Основного закона в 1949 году власти Германии неоднократно предпринимали попытки усовершенствовать федеративную систему. Первая крупномасштабная реформа была осуществлена правительством «большой коалиции» (ХДС/ХСС-СДПГ) при канцлере Кизингере в 1966—1969 годах. В результате реформы переплетение интересов земель и федерального центра получило новое измерение[121].

Формально федеративное государственное устройство в Германии имеет два уровня: федерация как целое государство и земли как члены этого государства. Но в реальности существует и «третий», неформальный, уровень отношений федерации и земель — «кооперативный федерализм»; то есть наряду с горизонтальной самокоординацией земель сложилась практика вертикальной координации по оси федерация-земли: участие федерации в земельном финансировании. В рамках вертикальной координации создаются комиссии из представителей федерации и земель[122].

Основные проблемы горизонтальных и вертикальных отношений в Германии связаны с распределением финансовых средств между богатыми и бедными федеральными землями и реализацией принципа «равноценности» жизненных условий[122].

«Горизонтальное» выравнивание позволяет оказывать помощь слабо развитым регионам путём перераспределения доходов, которые федерация и земли получают совместно (корпорационный и подоходный налог). Подобное положение вызывает много нареканий, прежде всего со стороны либералов, которые выступают за снижение «благотворительной» роли государства[122].

Поиски более эффективной модели федерализма осложняются в Германии тремя факторами: обострением противоречий между бедными и богатыми землями, наличием конкурирующих проектов крупных политических партий и потребностями европейского федерализма, вынужденного учитывать как опыт государств с централизованным управлением (Англия и Франция), так и опыт федераций (Германия)[122].

| Год | Численность | |

|---|---|---|

| 1954 | 70 945 000 ± 500 | |

| 1956 | 70 943 000 ± 500 | |

| 1958 | 72 031 000 ± 500 | |

| 1960 | 73 147 000 ± 500 | |

| 1962 | 74 383 000 ± 500 | |

| 1964 | 75 591 000 ± 500 | |

| 1966 | 76 864 000 ± 500 | |

| 1968 | 77 550 000 ± 500 | |

| 1970 | 78 069 000 ± 500 | |

| 1972 | 78 821 000 ± 500 | |

| 1974 | 78 882 000 ± 500 | |

| 1976 | 78 209 000 ± 500 | |

| 1978 | 78 073 000 ± 500 | |

| 1980 | 78 397 000 ± 500 | |

| 1982 | 78 248 000 ± 500 | |

| 1984 | 77 709 000 ± 500 | |

| 1986 | 77 780 000 ± 500 | |

| 1988 | 78 390 000 ± 500 | |

| 1990 | 79 753 000 ± 500 | |

| 1992 | 80 975 000 ± 500 | |

| 1994 | 81 539 000 ± 500 | |

| 1996 | 82 012 000 ± 500 | |

| 1998 | 82 037 000 ± 500 | |

| 2000 | 82 260 000 ± 500 | |

| 2002 | 82 537 000 ± 500 | |

| 2004 | 82 501 000 ± 500 | |

| 2006 | 82 315 000 ± 500 | |

| 2008 | 82 002 000 ± 500 | |

| 2010 | 81 752 000 ± 500 | |

| 2012 | 80 500 000 ± 500 | |

| 2014 | 81 083 600 | [123] |

| 2015 | 81 292 400 | [124] |

| 2017 | 82 695 000 | [125] |

| 2016 | 82 521 653 | [126] |

| 2018 | 82 979 100 | [127] |

| 2019 | 83 149 300 | [128] |

| 2020 | 83 155 031 | |

| 2021 | 83 237 124 | |

| 2022 | 84 358 845 | [129] |

| 2023 | 84 607 016 | [130] |

Федеративная Республика Германия по площади лишь немногим больше соседней Польши, но по численности населения в два раза превосходит её. По данным на 30 сентября 2023 года, численность населения Германии составила 84 607 016 человек. Из них 41 740 792 — мужского пола, 42 866 224 — женского пола[131].

По данным на момент воссоединения Германии в 1990 году, в Западной Германии проживало около 62 млн человек — в 4 раза больше, чем в восточногерманских федеральных землях (за исключением Берлина), где в то время проживало около 15 млн человек. В то время как население Западной Германии выросло на 10 % до 68 млн в период с 1990 по 2022 год, население Восточной Германии за тот же период сократилось на 15 % — до 12,6 млн человек. Так, в 2022 году в Западной Германии проживало более чем в 5 раз больше людей, чем в восточногерманских землях[132].

Население Берлина с 2005 года непрерывно увеличивается. По состоянию на конец 2022 года его население, составляющее 3,7 млн человек, было примерно на 7 % больше, чем в 1990 году (3,4 млн человек). Этому увеличению способствовали главным образом мигранты (+669 тысяч человек), а также переселенцы из западных федеральных земель (+171 тысяч человек). В то же время Берлин потерял 265 тысяч человек из-за их переселения в другие федеральные земли (особенно в Бранденбург) и 75 тысяч человек из-за естественной убыли населения[132].

В целом, по данным на начало 2023 года, население Германии постарело: в период с 1990 по 2022 год доля людей в возрасте до 20 лет снизилась примерно с 22 % до 19 %, в то время как доля пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) увеличилась с 15 % до 22 %. Однако на востоке страны этот процесс идёт более быстрыми темпами. В 1990 году население Восточной Германии было моложе, чем в Западной: доля людей в возрасте до 20 лет составляла 25 % на востоке и 21 % на западе (исключая Берлин), в то время как людей в возрасте 65 лет и старше было 14 % на востоке и 15 % на западе. Со временем это соотношение изменилось: в 2022 году доля людей в возрасте до 20 лет в Восточной Германии была на 1 % ниже (18 %), чем в Западной Германии (19 %). В то же время доля людей в возрасте 65 лет и старше на востоке была выше (27 %), чем на западе (21 %)[132].

В Германии, как и во многих других, как развитых, так и развивающихся странах мира, завершивших демографический переход и находящихся в последней, заключительной, фазе демографического перехода, рождаемость находится ниже уровня воспроизводства населения[133]. В период с 1990 по 2022 год родилось в общей сложности 24,7 млн детей. Из них только 3,3 млн детей (13 %) родились в восточногерманских федеральных землях, а подавляющее большинство — в Западной Германии. В начале 1990-х годов, во время резкого спада рождаемости, на востоке рождался лишь каждый десятый ребёнок. Только с середины 2000-х годов уровень рождаемости в Восточной и Западной Германии выровнялся[132].

В период воссоединения Германии матери на востоке страны на момент рождения первого ребёнка были значительно моложе (23 года), чем на западе (около 27 лет). В 2022 году эта разница сократилась до одного года: 30 лет на западе и 29 лет на востоке[132].

Однако явные различия в распространённости бездетности всё ещё существуют. Доля женщин, не имеющих детей, среди всех 45-49-летних в 2022 году в Западной Германии была значительно выше (20 %), чем в Восточной Германии (14 %), хотя с момента объединения бездетность на востоке росла быстрее, чем на западе[132].

Рождение детей от родителей, не состоящих в браке, в настоящее время более распространено, чем в 1990 году. В 2022 году рождаемость вне брака была почти в 2 раза выше в Восточной Германии (55 %), чем в Западной (30 %)[132].

С конца 2000-х годов увеличение продолжительности жизни, по сравнению с предыдущими десятилетиями, стало менее заметным. На это повлияли эпидемии гриппа, а также пандемия, начавшаяся в марте 2020 года. Ожидаемая продолжительность жизни несколько снизилась. Основной причиной стало высокое число смертей из-за коронавирусной инфекции — в Восточной Германии смертность была выше, чем в Западной[132].

В конце 1990 года на западе страны проживало 5 млн иностранцев (8 % населения), на востоке — 112 тысяч (1 %). После объединения Германии число иностранных граждан увеличилось по всей стране, но разница сохраняется: так, в конце 2022 года на западе проживало 10,6 млн мигрантов (16 %), а на востоке — 908 тысяч (7 %)[132].

По данным на 2022 год, из 84 358 845 человек, проживающих в Германии, 72 034 650 — немцы (85,39%), а 12 324 195 — представители других национальностей (14,6 %)[131]: 1 487 110 (1,76 %) из них турки, 1 164 200 (1,38 %) — украинцы, 923 805 (1,09 %) — сирийцы, 883 670 (1,04 %) — румыны, 880 780 (1,04 %) — поляки, 644 970 (0,76 %) — итальянцы, 436 325 (0,51 %) — хорваты, 429 665 (0,5 %) — болгары и другие народы[134]. Самое большое количество иностранцев было зафиксировано в Северном Рейне-Вестфалии — 2 828 367 человек (15,6 %)[135].

Население Федеративной Республики Германия выросло примерно на 10,7 млн человек в период с 1991 по 2022 год за счёт положительного сальдо миграции, то есть разницы между заезжающими в Германию и выезжающими из неё. Если оставить в стороне Берлин, то чистая иммиграция из-за рубежа на восток страны за этот период составила около 1,2 млн человек. На западе миграционный прирост был примерно в 7 раз больше — почти 8,9 млн человек[132]. В 2022 году чистая миграция в Западную Германию была выше (1,145 млн человек), чем в Восточную (221 тысяч человек)[132].

В 2022 году резко увеличилось число въезжающих граждан из Украины. По данным Федерального статистического управления, всего в 2022 году было зафиксировано 1,1 млн человек, прибывших из Украины в Германию. Но и выезды в Украину в том же году составили 138 355, это значительно больше, чем годами ранее. По предварительной информации, в 2023 году в Германию заехало гораздо меньше жителей Украины – 277 тысяч человек[136].

По официальным данным, в 2013 году в Германии проживало 29,6 млн мигрантов и их потомков (в том числе 12,1 млн мигрантов, обладающих немецким гражданством), что составляет 25,6 % населения ФРГ. Из них около 7,2 млн человек являются потомками мигрантов и были рождены уже в Германии[137]. В 2015 году доля населения с миграционными корнями составила 21 % (в том числе в группе «дети до 5 лет» — 36 %)[138]. По состоянию на 2016 год в общей сложности иммигранты и их прямые потомки (включая этнических немцев-репатриантов) составляли 18,6 млн человек, или 22,5 % населения Германии[139]. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Германии проживало 13,1 млн иммигрантов и их потомков, или 15,7 % населения страны[140].

По данным Федерального статистического управления, в конце 1990 года в Западной Германии проживало 5 млн иностранцев (8 % населения), на востоке — 112 тысяч (1 %). После объединения Германии число иностранных граждан увеличилось по всей стране, но разница сохраняется: так, в конце 2022 года на западе проживало 10,6 млн мигрантов (16 %), а на востоке — 908 тысяч (7 %). Различия миграционных процессов на востоке и западе страны видны и в составе работающего иностранного населения: доля работающих мигрантов (включая выходцев из стран ЕС) из общего числа иностранного населения в конце 2022 года в Западной Германии составляла 34 %, что значительно выше, чем в Восточной Германии (10 %). Доля иностранных граждан из стран ЕС (в основном из Испании, Италии, Греции и Хорватии) также выше на западе, чем на востоке (39 % и 29 % соответственно). А выходцы из Азии, особенно беженцы из Сирии и Афганистана, чаще встречаются в Восточной Германии (32 %), нежели в Западной (20 %). Различия отмечены и в продолжительности пребывания иностранцев: в то время как 19 % мигрантов из западной части страны прожили в Германии 30 лет и более, в восточных землях доля таких граждан составляет всего 3 %[132].

Согласно исследованиям ОЭСР Германия занимает второе место в мире по привлекательности для иммигрантов после США[141]. По данным ООН на конец 2021 года, в Германии только за последние 10 лет число международных мигрантов увеличилось с 8,9 млн до 16 млн[142].

Миграция в Германию в 2013 году по странам

(всего 1.226.493 человека)[143]

(всего 1.226.493 человека)[143]

16,1 % из Польши

11,0 % из Румынии

4,9 % из Италии

4,8 % из Болгарии

4,8 % из Венгрии

3,6 % из Испании

2,8 % из Греции

2,7 % из России

2,6 % из США

2,3 % из Сербии

44,3 остальные

11,0 % из Румынии

4,9 % из Италии

4,8 % из Болгарии

4,8 % из Венгрии

3,6 % из Испании

2,8 % из Греции

2,7 % из России

2,6 % из США

2,3 % из Сербии

44,3 остальные

Миграция из Германии в 2013 году по странам

(всего 797.886 человек)[143]

(всего 797.886 человек)[143]

15,7 % в Польшу

10,8 % в Румынию

4,8 % в Болгарию

4,4 % в Венгрию

4,2 % в Турцию

4,1 % в США

3,5 % в Италию

3,4 % в Швейцарию

2,7 % в Сербию

2,5 % в Австрию

44,0 остальные

10,8 % в Румынию

4,8 % в Болгарию

4,4 % в Венгрию

4,2 % в Турцию

4,1 % в США

3,5 % в Италию

3,4 % в Швейцарию

2,7 % в Сербию

2,5 % в Австрию

44,0 остальные

Религия в Германии на 31 декабря 2021 года[144]

христиане (49,7 %)

нерелигиозны (42,0 %)

мусульмане (3,5 %)

другие религии (4,8 %)

Церковь в Германии с 1919 года конституционно отделена от государства. Свобода вероисповедания гарантирована конституцией[145].

Германия является преимущественно христианской страной. В 2022 году число приверженцев Римско-католической церкви составляло около 20,9 млн человек, протестантской церкви — 19,2 млн человек. Ислам является растущей религией. По оценкам Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ, в 2022 году в Германии проживало в общей сложности около 5,5 млн мусульман. 91 тысяча человек входят в число еврейских общин. Последователи иудаизма так же, как и буддизма и индуизма, в Германии принадлежат к меньшинству[146].

По данным на 31 декабря 2022 года, доля религиозного населения в Германии к концу 2021 года сократилась до 49,7 %, а в 2022 году — до 47,45 %. Однако эта тенденция по-разному проходит в разных федеральных землях. В шести федеральных землях большинство жителей по-прежнему остаются религиозными. Тем не менее, тенденции очевидны[147].

Германия была обращена в христианство во времена франков. Крестителем Германии считается святой Бонифаций, бывший епископом Майнца и обративший в христианство значительную часть современной Германии (претерпел мученическую смерть от язычников в 754 году)[148]. В начале XVI века в Германии и Швейцарии началась реформация церкви, в основе которой лежали учения Ульриха Цвингли (Ulrich Zwingli) и Мартина Лютера (Martin Luther)[149]. В результате реформации и религиозных войн, сопровождавших её (главной из которых была Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.), Германия разделилась на католические и протестантские (лютеранские) регионы. Главным принципом, закреплённом в Аугсбургском религиозном мире (1555), стал принцип cujus regio, ejus religio, то есть подданные того или иного феодала были обязаны принимать его веру: католическую или протестантскую[145].

Статья 7:3 Основного закона гарантирует изучение религии в качестве обычного учебного предмета. Несмотря на право государства осуществлять надзор за преподаванием, религиозные занятия проводятся в соответствии с принципами религиозных сообществ. С 12 декабря 1999 года в Гамбурге действует закон, согласно которому (в соответствии с ст. 7 Основного закона) религиозный предмет является обязательным для изучения. В Баварии уроки религии также являются обязательным предметом во всех общеобразовательных школах. Земельные власти оплачивают до 90 % расходов, связанных с преподаванием религии в школах[150]. Оценки, полученные по религиозным предметам, учитываются при переводе в старшие классы[151]

Несколько федеральных земель, а именно Баден-Вюртемберг и Бавария, в 1970 году настояли на христианской основе образования в государственных школах, обусловив в своём законодательстве, что такие ценности, как «страх перед Богом» и «любовь к ближнему», были общими целями образования. Также они ввели коллективную молитву. Федеральный суд Германии в связи с этим в нескольких решениях постановил, что государство обязано воздать должное влиянию христианства на общие культурные ценности[152][153].

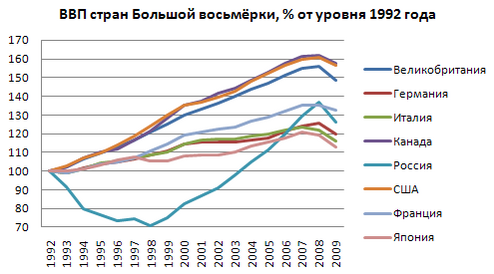

Экономика

По немецким прогнозам, экономика страны должна была восстановиться после пандемии и экономического спада 2020 года в последующие годы. Однако из-за военных действий на Украине, роста цен на энергоносители и рекордной инфляции восстановление в 2022 году замедлилось. В 2023 году ВВП Германии составил около 4,12 трлн евро, то есть номинально значительно вырос. Однако из-за инфляции экономика Германии впала в рецессию и с учётом цен реальный ВВП снизился на 0,3 % по сравнению с 2022 годом[154]. Тем не менее это не помешало Германии подняться на место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП, отодвинув Японию на четвёртую строку[155].

Согласно прогнозу федерального правительства ФРГ, валовой внутренний продукт в 2024 году вырастет всего на 0,2 % по сравнению с 2023 годом. Последствия роста цен в энергетическом сегменте и в целом высокая инфляция, а также общая слабость мировой экономики оказывают гораздо большее давление на немецкую экономику, чем предполагалось. Прогноз также был пересмотрен в сторону понижения и на 2025 год[154].

По данным Tagesschau, в 2022 году Германия расходовала больше финансовых средств, чем заработала. Общий дефицит составил 101,3 млрд евро, что на 32,9 млрд евро меньше по сравнению с 2021 годом. В пересчёте на объём производства общий дефицит государства, федеральных земель, общин и социального страхования составил 2,6 %[156].

В рейтинге Глобального инновационного индекса за 2022 год Германия заняла 8-е место. В стране находятся десять из ста ключевых научно-технологических кластеров мира, лучшими из которых являются Кёльн и Мюнхен[157][158].

По данным на начало 2024 года, по уровню жизни страна занимает 7 место в мире согласно индексу человеческого развития[159].

В 2020 году Германия заняла 4-е место по расходам (ППС) на НИОКР[160].

В 1994 году экономику страны сильно потрясла афера торговца недвижимостью Юргена Шнайдера, когда его строительная корпорация оказалась не способной к оплате своих колоссальных долгов[161].

Германия обладает высокопроизводительным сельским хозяйством и является страной преимущественно мелких семейных ферм. в 2020 году в стране существовало порядка 262 800 фермерских хозяйств, которые обрабатывали около 16,6 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. Однако в период с 2010 по 2020 год общее количество фермерских хозяйств сократилось примерно на 36 400. в 2020 году свыше 937 тысяч человек были заняты в сельском хозяйстве[162].

Эффективность сельскохозяйственного производства в Германии существенно выше среднего уровня по ЕС. Наибольшее значение имеет выращивание зерновых культур. Основным видом сельскохозяйственных культур остаётся озимая пшеница, на которую приходится 23,7 % от общей площади пахотных земель. Вместе с тем ФРГ отстаёт по средней урожайности кукурузы и сахарной свёклы. В 2020 году сельскохозяйственные предприятия обрабатывали около половины территории страны. Площадь сельскохозяйственных угодий составляла около 16,6 млн гектаров. Из них 70,3% составляли пахотные земли, 28,5% — постоянные пастбища и 1,2 % засеивались многолетними культурами[162].

Виноградарство превосходит по товарной продукции плодоводство и овощеводство вместе взятые. Виноградники расположены в основном в долинах Рейна, Мозеля и других рек южной Германии, а также в долине Эльбы под Дрезденом[163].

Плодоводство, овощеводство, цветоводство более трудоёмки, поэтому менее распространены. В Германии в 2020 году составила эти культуры занимали площадь 231 412 гектаров или 1,4 % от общей площади сельскохозяйственных угодий[162].

Основными направлениями животноводства в Германии являются выращивание крупного рогатого скота, свиней и птицы. В 2020 году в среднем по стране на гектар сельскохозяйственных угодий приходилось по 0,72 единицы крупного рогатого скота, а на продукцию животного происхождения приходилось около 61 % выручки от продаж[162].

Торговля товарами сельскохозяйственной и пищевой промышленности имеет большое экономическое значение для ФРГ, около трети всей продукции страна экспортирует. Доля экспорта в общем объёме продаж немецкой пищевой промышленности также составляет около трети. Таким образом, сельское хозяйство способствует созданию добавленной стоимости и обеспечению рабочих мест[162].

По данным Всемирной торговой организации, Германия занимает третье место в мире по импорту сельскохозяйственной продукции и четвёртое место по экспорту сельскохозяйственной продукции. В 2020 году Германия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 73,6 млрд евро, что примерно на 0,5 % меньше, чем в 2019 году. А в стоимостном выражении около 70 % всего сельскохозяйственного экспорта приходилось именно на 2020 год[162].

Промышленность в Германии составляет значительную долю экономического производства и, следовательно, является основой развития. Доля промышленности в валовой добавленной стоимости в Германии составляет 26,6 %, что является самым высоким показателем среди всех стран G7. Наиболее сильными отраслями промышленности являются автомобилестроение, электротехническая промышленность, машиностроение и химическая промышленность. С этими отраслями промышленности связаны известные во всем мире компании с богатыми традициями: например, Mercedes-Benz, Siemens, BASF или Bosch. Но есть и чрезвычайно успешные новые предприятия, такие как фармацевтическая компания BioNTech, которая была одной из немногих компаний, выпустивших на рынок вакцину против COVID-19[164].

Германия входит в тройку крупнейших стран-экспортёров наряду с Китаем и США. В 2022 году страна экспортировала товаров на сумму 1576 млрд евро. Доля экспорта составила 50,3 %[164]. Экспортируемая продукция известна во всём мире под маркой Made in Germany[165].

Также Германия является крупнейшим производителем медицинского оборудования в Европе. Наиболее важным центром в этой отрасли считается федеральная земля Баден-Вюртемберг, на её долю приходится более 25 % от общего объёма произведённой медтехники[164].

Германия не обладает большими запасами каких-либо полезных ископаемых. Редкое исключение из этого правила, распространяющегося и на весь Центральноевропейский регион, — уголь, как каменный (Рурский бассейн), так и бурый. Поэтому её экономика сконцентрирована преимущественно на секторе промышленного производства и сфере услуг[166]. Доказанные запасы бурого угля в Германии на 2016 год составляли 40,5 млрд тонн. В основном они сосредоточены в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург и Саксония[167].

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Всего

(млн тонн) |

182,3 | 188,6 | 196,2 | 190,6 | 185,8 | 184,3 | 180,7 | ||||||

| Каменный

(млн тонн) |

12,9 | 12,1 | 10,8 | 7,6 | 7,6 | 6,2 | 3,8 | 3,7 | 2,6 | ||||

| Бурый

(млн тонн) |

169,4 | 176,5 | 185,4 | 183,0 | 178,2 | 178,1 | 178,1 | 131,3 | 107,4 | 126,3 | 130,8 |

В 2002 году Германия была крупнейшим в Европе потребителем электроэнергии (512,9 тераватт-часов). В 2022 году объём потребления изменился незначительно (507 тераватт-часов), однако лидерами по этому значению стали Китай, США, Индия, Россия и только на пятом месте Германия. Текущее производство электроэнергии в Германии превышает количество потребляемой, поэтому электроэнергия экспортируется, в частности, в Нидерланды и Австрию[169].

Правительственная политика подразумевает сохранение невозобновляемых источников и использование энергии из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия, энергия ветра, биомасса, гидроэнергетика и геотермальная энергия. Также развиваются энергосберегающие технологии. Правительство Германии планирует, что к 2050 году около 80 % потребности в электроэнергии будет покрываться за счёт энергии из возобновляемых источников[170].

В 2023 году фотоэлектрические системы произвели около 59,9 ТВтч электроэнергии. Общий объём производства вырос примерно на 3% по сравнению с 2022 годом[171].

В 2000 году правительство и германская атомная промышленность объявили о выводе из эксплуатации всех атомных электростанций к 2021 году[172], однако в 2010 году правительство отказалось от планов предыдущего кабинета остановить атомные электростанции страны до 2021 года и решило продлить работу АЭС до 2030-х годов[173].

«Из-за донкихотской политики в области энергетики счёта за электричество для домохозяйств в Германии на 40 % выше, чем в среднем по Европе», — отмечал «The Economist» ещё в июне 2013 года[174]. Член совета директоров крупнейшей энергетической компании в Германии корпорации EON Леонард Бирнбаум в январе 2014 года заявлял, что расходы граждан Германии на электроэнергию находятся на «тревожно высоком уровне»[175].

В начале 2024 года Bloomberg сообщил, что Германия близка к потере статуса промышленной супердержавы. Главным катализатором спада, по данным издания, стал энергетический кризис, в результате которого цены на электроэнергию в Германии выросли сильнее, чем в других странах Европы. Как следствие, затраты увеличились и усложнили процесс урегулирования в этой сфере[176][177].

Основу транспортной системы составляют железные дороги[178]. Длина железных дорог – 38,4 тыс. км (2019)[179]. В 2022 году пассажиропоток после снятия ограничений, связанных с пандемией 2020-2021 годов, увеличился примерно до 1,98 млрд человек, однако эти цифры заметно ниже, чем в годы до пандемии. Число пассажиров поездов ICE (Intercity-Express) также выросло, почти достигнув предпандемийного уровня, и составило около 98,1 млн человек в 2022 году. ICE в настоящее время является самым быстрым типом поездов, принадлежащим Deutsche Bahn. Deutsche Bahn осуществляет не только пассажирские, но и грузовые железнодорожные перевозки[180].

По данным на 2020 год, ведущую роль в перевозках грузов и пассажиров играет автомобильный транспорт. Автотранспортом осуществляется 80,2 % грузоперевозок, железнодорожным – 7,9 %, морским – 6,0 %, внутренним водным – 4,1 %, трубопроводным – 1,8 %. Из общего объёма внутренних перевозок пассажиров на личный автотранспорт приходится 83,6 %, городской (автобусы, трамваи) – 12,8 %, железнодорожный – 3,5 %, другие виды транспорта (авиационный, внутренний водный, морской и др.) – 0,1 %[179].

По данным Федеральной службы автомобильного транспорта, в течение последних десяти лет количество легковых автомобилей постоянно увеличивалось. В прошлом году оно достигло рекордного значения – 580 автомобилей на 1000 жителей. По состоянию на 1 января 2022 года в стране было зарегистрировано 48,5 млн легковых автомобилей, что тоже является своеобразным рекордом. При этом регистрируется всё больше автомобилей с электроприводом[181].

По состоянию на 2020 год длина автомобильных дорог в Германии составляет 229,7 тыс. км, в том числе федеральных автобанов – 13,2 тыс. км.[179]

Основу морского торгового флота Германии составляют 290 крупных судов общим тоннажем 7,1 млн валовых т или 8,5 млн т дедвейта (2020), включая 83 пассажирских судна, 76 контейнеровозов, 74 сухогруза, 20 нефтяных танкеров, 5 танкеров для перевозки сжиженного газа, 2 танкера для перевозки химикатов, 13 судов других типов. Суммарный грузооборот германских морских портов около 272 млн т в год. Крупнейший морской порт – Гамбург – занимает 3-е место в Европе после Роттердама и Антверпена[179].

Также в Германии важное экономическое значение имеет внутренний водный транспорт, с помощью которого, по данным на 2020 год, перевозится 188,0 млн т грузов. Протяжённость внутренних водных путей составляет 7675 км[179].

В Германии 539 аэропортов и аэродромов. Статус международных имеют 15 аэропортов. Авиапарк насчитывает 8,4 тысяч самолётов. Самыми крупными немецкими авиакомпаниями являются Deutsche Lufthansa, Eurowing, TUI fly Deutschland[179].

Вооружённые силы

Германия — страна, начавшая и развязавшая две мировые войны (в обеих войнах Германия воевала против России и Польши); а также применявшая химическое оружие[182].

Кроме этого, она является одной из самых активных стран НАТО, обеспечивающих военно-политический альянс во время всех миротворческих операций[183][184][185] (Афганистан, Сербия, Македония, Косово, Сомали и так далее) значительной долей личного состава. Немецкие войска также входили в состав многонациональных сил ООН в Центральной и Западной Африке[186].

10 ноября 2004 министр обороны Германии Петер Штрук обнародовал планы реформирования вооружённых сил, согласно которым численность военнослужащих и гражданских лиц, занятых в обслуживании частей бундесвера, сократится на треть (будут уволены 35 тысяч военнослужащих и 49 тысяч гражданских лиц), а 105 постоянных военных гарнизонов на территории Германии будут распущены[187].

Наряду с сокращением проведены реформы системы комплектования армии и основных принципов её применения. С 1 июля 2011 года обязательный воинский призыв в армию Германии прекращён. Таким образом, бундесвер перешёл к полностью профессиональной армии[188].

Реформа принципов применения армии подразумевала сокращение опорных пунктов бундесвера в общей сложности с 600 до 400. В первую очередь это коснулось баз сухопутных сил на территории страны. Министерство обороны не видело смысла в том, чтобы содержать в границах Германии тяжело вооружённые части. Поскольку районом возможных операций бундесвера считается весь мир, то было принято решение, что правильнее будет содержать военные базы за пределами Германии, на территории вошедших в НАТО стран Восточной Европы, куда планировалось передислоцировать главные ударные группировки НАТО[189].

В ходе реформы к 2010 году германские войска были поделены на 3 типа:

- базовые силы (170 тыс.), расквартированные в Германии и состоящие из подразделений управления, служб тыла и обеспечения;

- силы быстрого реагирования (55 тыс. человек), которые предназначаются для ведения боевых действий в любой точке земного шара;

- миротворческий контингент (90 тыс.)[186].

Ещё 10 тысяч военнослужащих составили экстренные резервы под непосредственным управлением главного инспектора бундесвера. В каждый из трёх корпусов вошли подразделения сухопутных, военно-воздушных, военно-морских сил, объединённых сил обеспечения и медико-санитарной службы[189].

В начале 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в бюджете бундесвера на 2025 год образовалась дыра в размере 4,5–6 млрд евро. Без дополнительных вложений страна рискует не выполнить требование НАТО тратить на оборону 2 % ВВП[190].

10 июля 2024 года Пентагон сообщил, что США намерены разместить дальнобойное оружие (в том числе SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие) на территории Германии. Старт проекта назначен на 2026 год[191].

Военные действия на Украине привели к радикальному изменению оборонной политики Германии. На чрезвычайном заседании парламента 27 февраля 2022 года занимавший на тот момент пост канцлера Германии Олаф Шольц объявил о дополнительном выделении $113 млрд на нужды армии. Он также сообщил, что Германия начинает прямые поставки оружия на Украину[192]. В октябре 2023 года Шольц заявил, что с начала военных действий Германия выделила Украине помощь на 24 млрд евро и ещё 1,4 млрд евро направит для усиления украинской противовоздушной обороны зимой 2023-2024 года[193].

Социальная политика

Социальная политика направлена на максимальное смягчение неравенства среди слоёв населения. Производится путём повышения налогообложения зажиточных граждан и распределения благ среди малообеспеченных жителей. Ряд законов направлен на поддержку автономии каждого человека в пределах страны, на предоставление ему возможности самостоятельно строить свою жизнь. Государство ставит своей первоочередной целью помочь и поддержать человека в его начинаниях и обеспечить ему достижение социального благополучия[194].

Немецкая система здравоохранения берёт свое начало со времён Средневековья, а нынешняя универсальная система здравоохранения основана на социальном законодательстве Бисмарка 1880-х годов[195]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 2013 год система здравоохранения Германии на 77% финансировалась государством и на 23% частными лицами[196]. В 2014 году Германия потратила на здравоохранение 11,3% своего ВВП[197].

По данным ВОЗ, в 2019 году Германия занимала 21-е место в мире по ожидаемой продолжительности жизни — 78,7 года для мужчин и 84,8 года для женщин, и у неё был очень низкий уровень младенческой смертности (4 на 1000 живорождений). В 2019 году основной причиной смерти были сердечно-сосудистые заболевания (37%). Ожирение в Германии всё чаще упоминается как серьёзная проблема здравоохранения. Исследование, проведённое в 2014 году, показало, что 52% взрослого населения Германии имели избыточный вес или страдали ожирением[198].

Около 90 % дееспособного населения страны застраховано на случай оказания им медицинских услуг и покупки лекарств[199].

Ответственность за надзор в сфере образования в Германии лежит на федеральных землях. Все дети в возрасте от трёх до шести лет получают дошкольное образование в детском саду. Затем обязательно посещать среднюю школы в течение как минимум девяти лет (в зависимости от земли). Продолжительность обучения в начальной школе составляет от четырёх до шести лет. Среднее школьное образование может быть академическим или профессиональным. Система Duale Ausbildung позволяет получить квалификацию: студенты могут одновременно учиться как в компании, так и в государственном учебном заведении, то есть получать как теоретические знания, так и практические навыки[200].

Большинство немецких университетов являются государственными учреждениями, и студенты обучаются бесплатно. Общим требованием для поступления в университет является аттестат. В число авторитетных университетов Германии входят старейшие университеты мира: Гейдельбергский (основан в 1386 году), Лейпцигский (основан в 1409 году) и Ростокский (основан в 1489 году). Берлинский университет имени Гумбольдта, основанный в 1810 году либеральным реформатором образования Вильгельмом фон Гумбольдтом, стал академической моделью для многих западных университетов[201].

В настоящее время в Германии насчитывается 11 передовых международных университетов[202].

Культура

Культура Германии включает в себя культуру как современной Федеративной Республики Германия, так и народов, населявших и населяющих исторические области, вошедшие в состав страны (Пруссия) и культурные регионы (Бавария, Саксония) и др. Более широкая трактовка «немецкая культура» включает в себя также культуру Австрии, которая политически независима от Германии, но населена немцами и принадлежит к той же культуре. Немецкая (германская) культура известна с V в. до н. э.[203]

Для современной Германии характерно многообразие культуры. Там нет централизации культурной жизни и культурных ценностей в одном или нескольких городах — они рассредоточены буквально по всей стране: наряду с известными Берлином, Мюнхеном, Веймаром, Дрезденом или Кёльном имеется множество небольших, не так широко известных, но культурно значимых мест: Ротенбург-об-дер-Таубер, Наумбург, Байройт, Целле, Виттенберг, Шлезвиг и т. д. В 1999 году насчитывалось 4570 музеев, причём их число растёт. В год на них приходится почти 100 млн посещений. Наиболее известные музеи — Дрезденская картинная галерея, Старая и Новая пинакотеки в Мюнхене, Германский музей в Мюнхене, Исторический музей в Берлине и многие другие. Немало также музеев-дворцов (наиболее известный — Сан-Суси в Потсдаме) и музеев-замков[204].

По состоянию на 2023 год ЮНЕСКО внесла 52 объекта недвижимости в Германии в список Всемирного наследия[205].

Страна имеет богатые музыкальные традиции. Это родина Баха и Генделя, Бетховена и Брамса, Вагнера и многих других известных композиторов. В Германии проводятся международные музыкальные фестивали, например, Вагнеровский фестиваль, который ежегодно проходит в Байройте[203].

Германия известна как родина поэтов и мыслителей. В стране ежегодно выпускается около 94 тысяч новых книг, также именно в Германии проходит самое важное мировое книжное событие — Франкфуртская книжная ярмарка. Кроме этого, самая первая книга и первый журнал были на немецком языке[206].

Согласно исследованию, проведённому Allensbach Media Market Analysis, 44,6 % населения Германии читают книги не реже одного раза в неделю, в то время как 58,3 % немцев покупают как минимум одну книгу в год[206].

Среди наиболее значит. романов — «Голуби в траве» В. Кёппена (1951), «Дом без хозяина» Г. Бёлля (1954), «Каменное сердце» А. Шмидта (1956). Со 2-й половины 1960-х годов активизировалась экспериментальная литература. На знаковую и игровую природу слова ориентировались представители конкретной поэзии (Ф. Мон, Х. Хайсенбюттель, Е. Гомрингер). Ведущее направление в литературоведении ФРГ занимает рецептивная критика, развивавшаяся с 1960-х годов (В. Изер, Х. Р. Яусс)[10].

Германия считается родиной философии, поскольку именно там родились или жили И. Кант, сыгравший важнейшую роль в истории философии, А. Шопенгауэр и Ф. Ницше[206].

Основоположниками коммунистической теории также были немцы — К. Маркс и Ф. Энгельса[206].

В Германии существуют государственные и церковные праздники. Одни праздники являются выходными во всей стране, другие — только в некоторых федеральных землях, регионах, и даже только в отдельном городе (Augsburger Friedensfest)[207].

Некоторые знаменательные даты не являются праздниками в прямом смысле слова, но связаны с важными событиями немецкой истории.

| Русское название | Местное название | Число | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Новый год | Neujahr | 1 января | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Богоявление (Праздник трёх волхвов) | Heilige Drei Könige | 6 января | X | X | X | |||||||||||||

| Страстная пятница | Karfreitag | подвижный | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Пасха | Ostern | подвижный | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Первое Мая | Tag der Arbeit | 1 мая | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Вознесение Христово | Christi Himmelfahrt | подвижный | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Троица — День Святого Духа | Pfingstmontag | подвижный | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| праздник тела Христова | Fronleichnam | подвижный | X | X | X | X | X | X | 1) | 2) | ||||||||

| Мир Аугсбурга | Augsburger Friedensfest | 8 августа | 3) | |||||||||||||||

| Успение Богородицы | Mariä Himmelfahrt | 15 августа | 5) | X | ||||||||||||||

| День единства | Tag der Deutschen Einheit | 3 октября | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| День Реформации | Reformationstag | 31 октября | X | X | X | X | X | |||||||||||

| День всех святых | Allerheiligen | 1 ноября | X | X | X | X | X | |||||||||||

| День покаяния и молитвы | Buß- und Bettag | подвижный | 4) | |||||||||||||||

| Рождество 1-й день | 1. Weihnachtstag | 25 декабря | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Рождество 2-й день | 2. Weihnachtstag | 26 декабря | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Многие праздники имеют длительную историю, основывающуюся на древних обрядах и религиозных праздниках. Ряд праздников отражён в календарях, как праздничный и потому нерабочий день. Общегерманскими праздниками являются Новый год (1 января); Пасха; День труда (1 мая); Вознесение; День Святой Троицы; День германского единства (3 октября); День святого Николая (6 декабря, нем. Nikolaustag); Рождество (25-26 декабря)[208]. Кроме того, каждая земля и обладающая соответствующими полномочиями административная единица имеет право определять и местные праздники, как, например, Розенмонтаг (в Дюссельдорфе, Кёльне, Майнце, Нюрнберге), Богоявление, День Реформации и другие.

- Карнавалы и народные гуляния

- Октоберфест

- Вальпургиева ночь

- Парад любви

- M'era Luna Festival

- Wave-Gotik-Treffen

- Фестиваль Нибелунгов в Вормсе

- Кильская неделя

В Германии достаточно хорошо развиты физическая культура и спорт. По данным Немецкой Олимпийской Спортивной Конфедерации (DOSB), около 27 млн жителей Германии являются членами различных спортивных объединений, ещё 12 млн человек занимаются спортом индивидуально[206].

Сборная Германии по футболу является одной из сильнейших и самых успешных команд мира: в её активе 12 медалей чемпионатов мира (4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых), 8 медалей чемпионатов Европы (3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых) и 2 медали Кубка конфедераций (1 золотая и 1 бронзовая)[206][209].

Также в Германии весьма популярен большой теннис. Немецкие представители этого вида спорта Борис Беккер и Штеффи Граф сумели добиться большой известности в мире. Также Граф на данный момент является единственной в истории теннисисткой, выигравшей Золотой Большой Шлем. К тому же, она дольше всех удерживала статус сильнейшей теннисистки в мире, а в 2000 году была признана в Германии спортсменкой столетия[210].

Не менее популярен в Германии и автоспорт. Немецкий гонщик и участник Формулы-1 Михаэль Шумахер стал первым в истории семикратным чемпионом мира и по-прежнему считается одним из самых известных гонщиков планеты[211].

Биатлон в Германии также достаточно известен. Представительница Германии в этом виде спорта Магдалена Нойнер является двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной обладательницей Кубка мира и единственной в мире двенадцатикратной чемпионкой мира по биатлону[212].

Галерея