Роскосмос

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» (сокращённое название — Госкорпора́ция «Роско́смос») — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны[3], созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос»[4]. «Роскосмос» осуществляет функции по обеспечению реализации государственной политики и правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической деятельности.

«Роскосмос» берёт начало в «Министерстве общего машиностроения» СССР и является его правопреемником, как и Федерального космического агентства «Роскосмос», «Российского космического агентства», «Российского космического агентства при Правительстве Российской Федерации», «Российского авиационно-космического агентства»[5]. В его состав входят предприятия и научные организации, созданные ещё в советскую эпоху.

Корпорация активно сотрудничает с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, корпорацией Росатом, Национальным агентством по космическим исследованиям Беларуси и другими, а также с учебными заведениями с целью подготовки новых кадров.

Основными направлениями деятельности корпорации являются: пилотируемая космонавтика, исследование планет, изучение Солнца, астрофизика и создание искусственных спутников Земли.

Одним из важных направлений деятельности корпорации является развитие туризма, как на Земле, так и в космосе.

С 1992 по 2015 годы Россия ежегодно являлась мировым лидером по количеству ежегодных успешных запусков ракет, в общей сложности 19 лет (лишь пять лет (с 1996 по 1999 год, 2003 год) уступая США), удерживая примерно по 30—40 % мирового рынка пусковых услуг.

«Роскосмос» сотрудничает с другими космическими агентствами, такими как НАСА И ЕКА. Осуществляя вывод на орбиту иностранных спутников, совместную работу в рамках МКС, включающую доставку иностранных космонавтов на станцию, изготовление и поддержание в рабочем состоянии оборудования, заказанного за рубежом.

Офис «Роскосмоса» располагается в Москве. Центр управления полётами находится в городе Королёве. Центр подготовки космонавтов располагается в подмосковном Звёздном городке. «Роскосмосом» используются космодромы: «Байконур», «Восточный» и «Плесецк».

Руководитель назначается и увольняется Президентом Российской Федерации; действующим главой корпорации является с февраля 2025 года Дмитрий Баканов.

Что важно знать

| Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» | |

|---|---|

| Тип | государственная корпорация |

| Основание | 1992 год |

| Предшественник | Министерство общего машиностроения СССР и Космическая программа СССР |

| Расположение |

|

| Ключевые фигуры | Дмитрий Баканов (Генеральный директор) |

| Отрасль | космическая отрасль |

| Продукция | Руководство космической деятельностью России |

| Оборот | ▲ 49 574 млн ₽(2019) |

| Операционная прибыль | ▲ 5158 млн ₽ (2017)[1] |

| Чистая прибыль | ▲ 12 501 млн ₽ (2019) |

| Собственный капитал | ▲ 148 095 млн ₽ (2017)[1] |

| Число сотрудников |

|

| Подразделения | 31 |

| Аудитор | Счётная палата Российской Федерации |

| Сайт | Официальный сайт |

История

Первой структурой, управляющей космической отраслью страны, было Министерство общего машиностроения СССР (Минобщемаш), образованное 2 апреля 1955 года Указом ВС СССР[6][7][8] на базе «Министерства авиационной промышленности», «Министерства вооружения» и «Министерства сельскохозяйственного машиностроения»[9]. Первым министром был назначен генерал-майор инженерно-артиллерийской службы Пётр Николаевич Горемыкин, занимавший до этого пост министра сельскохозяйственного машиностроения СССР[10]. 10 мая 1957 года объединено с Министерством оборонной промышленности СССР[11].

До момента образования Минобщемаша его функции выполняли в разное время другие министерства и РККА, в чьём ведении находились образующие организации, такие как Газодинамическая лаборатория, Реактивный институт (ныне Исследовательский центр имени М. В. Келдыша), Группа изучения реактивного движения и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.

Министерство общего машиностроения СССР вновь образовано как самостоятельное ведомство 2 марта 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, путём выделения из «Государственного комитета по оборонной технике» (ГКОТ)[12][13]. Руководителем министерства стал Сергей Александрович Афанасьев[14]. В 1983 году министерство возглавил кандидат технических наук Олег Дмитриевич Бакланов[15].

С 6 февраля 1985 года в Министерстве функционировало управление по созданию и использованию космической техники для народного хозяйства, научных исследований и международного сотрудничества в мирном освоении космоса «Главкосмос СССР»[16].

С 1988 года место министра занял Виталий Хуссейнович Догужиев[17], а в 1989 году его на этом посту сменил Олег Николаевич Шишкин, ставший последним руководителем «Министерства общего машиностроения СССР».

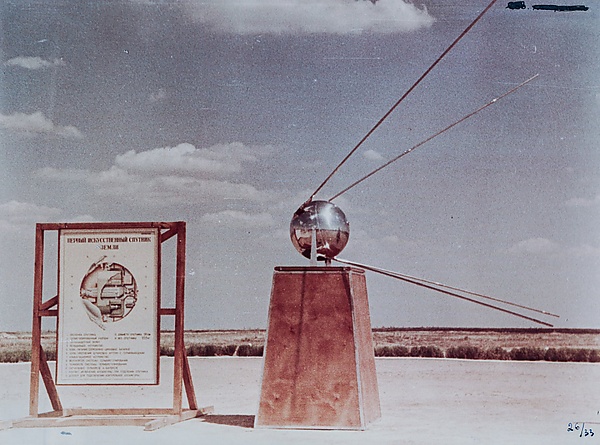

Символами советского периода работы министерства могут считаться космодром Байконур, первый искусственный спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 года[18][19], запущенный 3 ноября 1957 года второй спутник с живым существом на борту, состоявшийся 12 апреля 1961 года первый полёт человека в космос[20], первый выход человека в открытый космос 19 марта 1965 года, орбитальная станция «МИР» и космический корабль «Буран»[21].

25 декабря 1990 года указом № 601, в рамках подготовки к преобразованию министерства, была создана АО «Корпорация Рособщемаш», учредителями которой стали 112 предприятий космической отрасли. В 1991 году министр «Минобщемаш» Олег Шишкин стал директором «Рособщемаш», а его заместитель Юрий Коптев становится вице-президентом корпорации, созданной на базе 7 и 9 управления Министерства общего машиностроения СССР, отвечавших за гарантийный и авторский надзор за ракетным вооружением[22][23][24]. Совет директоров ОАО «Рособщемаш», объединяющий предприятия ракетно-космического комплекса, возглавил бывший министр Олег Дмитриевич Бакланов[25][26]. По состоянию на 2016 год входит в состав Роскосмоса[27].

Одной из причин упразднения министерства послужило участие его бывшего министра Олега Бакланова в ГКЧП в 1991 году[28][29], другой — распад СССР, в результате которого часть имущества космической отрасли оказалась на территории независимых государств, и финансовый кризис, который не позволял дальше осуществлять советскую модель управления, которая предполагала дублирование производств и производимого оборудования[30]. Рассматривались планы по созданию постсоветского аналога ЕКА, партнёрской аэрокосмической организации, однако эта инициатива не пошла дальше обсуждения, и 14 ноября 1991 года Министерство общего машиностроения, курирующее всю ракетно-космическую отрасль, было упразднено[31].

25 февраля 1992 года указом Президента Российской Федерации № 185 от 25 февраля 1992 года «О структуре управления космической деятельностью в Российской Федерации» образовано Российское космическое агентство при Правительстве РФ[32][33][34][35], являющееся органом государственного управления, реализующим государственную политику России в космосе. Тем же приказом была определена предельная численность организации в размере 220 человек, количество заместителей (4) генерального директора и число членов коллегии (11). А также то, что агентство является правопреемником упразднённого Министерства общего машиностроения СССР в части реализации международных договоров и соглашений по космосу и использования научно-технического задела по космической технике. Агентству было выделено здание министерства на Миусской площади, дом 3 (левая башня), с необходимым оборудованием и имуществом, рабочей площадью 2570 м²[36].

30 сентября 1992 года Российское космическое агентство при Правительстве РФ реорганизовано в Российское космическое агентство (РКА)[37]. Генеральным директором Российского космического агентства 26 октября 1992 года был назначен Юрий Коптев, который занимал эту должность до 22 июня 2004 года[38].

В 1994 году был основан «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»[39]. В 1996 году было основано предприятие Космотранс, обслуживающее железнодорожную инфраструктуру космодрома «Байконур»[40].

В 1997 году Российское космическое агентство поддержало Международный общественный научно-просветительский космический проект «Знамя Мира», в рамках которого полёты на станцию «Мир» проводились под Знаменем Мира[41].

Отсутствие денежных средств и ориентация на сближение с западом привели к затоплению советской космической станции «Мир», а также к тому, что проект станции «Мир-2» так и не был реализован, а лёг в основу МКС, чей первый блок «Заря»(«Салют-9») был изготовлен Россией на деньги США и запущен 20 ноября 1998 года[42][43].

Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос) образовано указом Президента Российской Федерации № 651 от 25 мая 1999 года путём преобразования из Российского космического агентства (РКА)[44]. В связи с недостатками финансирования основной упор в таких проектах как «Клипер» делался на сотрудничество с другими космическими агентствами[45]. Острый дефицит финансирования требовал изыскать другие возможности для поддержания отрасли, одной из них стала организация космического туризма на коммерческой основе. Благодаря этому в 2001 году в возрасте 61 года в космос был отправлен первый «космический турист» Деннис Тито[46][47][48]. К 2016 году, благодаря российским кораблям серии «Союз», в космосе побывали 7 туристов[49]. 23 марта 2001 года проработавшая в три раза дольше первоначально установленного срока[50][51] станция «Мир» была затоплена в специальном районе в южной части Тихого океана[50][52].

С 29 апреля 2011 года ведомство возглавлял Владимир Поповкин[53]. Федеральное космическое агентство (Роскосмос) образовано указом Президента Российской Федерации № 314 от 9 марта 2004 года путём преобразования из Российского авиационно-космического агентства[17]. Руководителем Федерального космического агентства (Роскосмос) с 12 марта 2004 года по 29 апреля 2011 года был Анатолий Перминов[54]. С января 2006 года издаётся российский ежемесячный общественно-политический и научно-популярный журнал «Российский космос»[55]. За 2009 год было произведено 32 пуска, из них 13 пришлись на запуск КА, одним из которых был метеорологический КА нового поколения «Метеор-М»[56].

В 2005 году была основана телестудия Роскосмоса, занимающаяся производством и продвижением документальных фильмов, в которых освещаются актуальные и исторические события космической отрасли в России и за рубежом[57]. В августе 2010 года был заложен первый камень в основание космодрома «Восточный»[58]. 21 декабря 2010 года начал работу «Геопортал Роскосмоса», представляющий собой бесплатный картографический сервис Федерального космического агентства России[59].

24 ноября 2011 года президент России подписал федеральный закон (изменения в ст. 22 Воздушного кодекса Российской Федерации), наделяющий авиацию Роскосмоса статусом государственной авиации[60]. Документ был принят Госдумой 1 ноября 2011 года и одобрен Советом Федерации[61].

С ноября 2007 по ноябрь 2011 проводился эксперимент Марс-500, целью которого была имитация полёта на Марс[62]. Партнёром Роскосмоса в эксперименте было Европейское космическое агентство[63]. 10 октября 2013 года должность руководителя занял Олег Остапенко[64]. 2 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Объединённой ракетно-космической корпорации на базе ОАО «НИИ космического приборостроения»[65].

В конце мая 2015 года Правительством, по инициативе заместителя Председателя Правительства Дмитрия Рогозина, было принято решение создать новую государственную корпорацию, на которую ляжет задача вывода российской космонавтики из кризиса[66][67]. Основной целью этой реструктуризации являлось желание избавиться от реликтов 90-х годов с непрозрачными схемами управления, финансирования, а порой и владения, которые образовались после развала «Минобщемаша»[68], а также расширить сферу деятельности Роскосмоса[69]. 7 июля 2015 Игорь Комаров сообщил, что Правительством принято решение перевести все предприятия космической отрасли в форму акционерных обществ, срок, отведённый на эту процедуру, должен составить 5 лет[70].

В том же году в Государственную думу был внесён президентский законопроект о создании Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос», согласно которому госкорпорация признаётся преемником Министерства общего машиностроения СССР, Российского космического агентства, Российского авиационно-космического агентства, Федерального космического агентства «Роскосмос»[71]. В мае 2015 года Госдума в первом чтении приняла внесённый президентом пакет законопроектов о создании государственной корпорации «Роскосмос». Вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая перед депутатами, заявил, что главная задача новой структуры космического назначения — «обеспечить единство управления ракетно-космической отраслью».

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» образована указом Президента Российской Федерации № 666 от 28 декабря 2015 года путём преобразования из Федерального космического агентства[72].

Корпорация начала свою работу с 1 января 2016 года[72][73] (период юридического оформления госкорпорации занял около полугода[74]). Главой корпорации был назначен Игорь Комаров[75].

В январе 2016 стало известно, что Роскосмос ограничит возможность выезда за рубеж для ряда сотрудников, прежде всего тех людей, которые располагают информацией, составляющей государственную тайну[76].

Начало работы новой организационно-правовой формы Роскосмоса ознаменовалось первым пуском с космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 года[77].

11 июля 2018 года госкорпорация «Роскосмос» изменила свой логотип, отказавшись от версии, введённой при Игоре Комарове, и вернувшись к изображению, использовавшемуся Федеральным космическим агентством. Новый логотип также представляет собой красную стрелу, опоясанную изображением орбиты, но уже без белой окружности[78].

20 февраля 2019 года президент В. Путин поручил построить Национальный космический центр (НКЦ)[79].

В мае 2022 года «Роскосмос» заключил контракт с РКК «Энергия» на разработку эскизного проекта российской орбитальной станции. Первый этап проектирования включает в себя проведение необходимых анализов и расчётов, а второй непосредственно разработку эскизного проекта станции и решение технических вопросов[80].

19 ноября 2025 года стало известно, что Сбербанк совместно с Роскосмосом работает над созданием помощника для космонавтов на основе искусственного интеллекта[81]. В декабре 2025 года Роскосмос сообщил о выборе подходящей площадки для создания будущей российской лунной базы[82].

Руководство

В советское время управление космической отраслью осуществлялось главой «Минобщемаша» и Советом Министров СССР. С 1955 года эту отрасль возглавляли министры обороны Дмитрий Фёдорович Устинов и Родион Яковлевич Малиновский и 5 министров общего машиностроения: Пётр Николаевич Горемыкин, Сергей Александрович Афанасьев, Олег Дмитриевич Бакланов, Виталий Хуссейнович Догужиев, Олег Николаевич Шишкин.

Дмитрий Фёдорович Устинов — один из инициаторов создания ракетной отрасли. Возглавлял работы с момента основания «НИИ-88»[83], став в 1946 году заместителем председателя Второго главного управления при Совете Министров СССР, занимающегося всей ракетной отраслью. С 1957 года, когда «Минобщемаш» вошёл в состав «Министерства оборонной промышленности СССР», его возглавлял Родион Яковлевич Малиновский, вплоть до 1965 года, когда Минобщемаш было выделено как самостоятельное министерство[84]. За подготовку первого полёта человека в космос Дмитрий Устинов был удостоен звания Героя Социалистического Труда[85].

Из воспоминаний В. М. Глушкова:

Дмитрий Фёдорович Устинов мне сказал так: пока там будут спорить, Вы в наших отраслях это сделаете. Он пригласил всех своих министров из ВПК и дал команду им делать так, как говорит В. М. Глушков … Устинов дал команду, чтобы никого из экономистов не пускали на предприятия. И мы спокойно за закрытыми дверями работали. В конце 1968 — начале 1969 годов на стол ЦК КПСС и Совета Министров СССР легли материалы, … которые показали, что американцы сделали эскизный проект сети (точнее, сетей нескольких) в 1966 г., то есть на два года позже нас. Но, в отличие от нас, они не стали спорить, а стали делать, и на 1969 г. был запланирован пуск сети АРПАНЕТ, а затем Марк-III и ещё нескольких сетей. Тут у нас забеспокоились[86].

В 1955 году образованное министерство возглавил Пётр Николаевич Горемыкин, бывший министр сельскохозяйственного машиностроения СССР с 1946 по 1951 — одного из трёх министерств, на основе которых создавался «Минобщемаш»[87]. В 1957 был уволен по распоряжению Хрущёва за «поддержку антипартийной группы». До этого увольнялся Сталиным, с формулировкой «за грубое нарушение государственной дисциплины, выразившееся в сокрытии остатков металла на заводах»[88]. Полгода спустя был приговорён к 3 годам лишения свободы и исключён из партии, но со смертью Сталина был реабилитирован. О нём говорили как о трудолюбивом человеке, который стал жертвой политических интриг.

Второй министр (первый гражданский)[89], возглавивший отрасль в 1965 году Сергей Александрович Афанасьев. Именно под его руководством удалось наладить производство по созданию лучших образцов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ). При нём разрабатывался проект первой многомодульной орбитальной станции «Мир».

В моей жизни были люди, которые очень многому меня научили. Это министр монтажных и специальных строительных работ СССР Борис Владимирович Бакин, министр общего машиностроения СССР, а в годы перестройки министр тяжёлого и транспортного машиностроения СССР Сергей Александрович Афанасьев. Разговор с ними заменял мне годы практической работы. Мне повезло на учителей. Сергей Шойгу[90].

В 1983 году отрасль возглавил кандидат технических наук Олег Дмитриевич Бакланов. При нём появляется «Главкосмос СССР» — управление по созданию и использованию космической техники для народного хозяйства, научных исследований и международного сотрудничества в мирном освоении космоса. Его называют «отцом» орбитальной космической станции «Мир» и системы «Энергия-Буран».

Орбитальный комплекс «Мир» мыслился нами как новая ступень в освоении космоса. Как постоянно наращиваемый модулями город. Станция представляла непреходящую интеллектуальную и научную ценность. После 15 лет работы на орбите первый модуль для науки был просто неоценим. Мы до сих пор не знаем, как экстремальная среда космоса в течение столь длительного времени действует на материалы. Только поэтому хотя бы первый блок нужно было вернуть на землю для исследований. Если бы не развал СССР, чего мы старались не допустить, то, убеждён, мы бы уже побывали на Марсе.

Что получила Россия взамен «Мира»? Ничего. Пошли в услужение к американцам. На их Международной комической станции нам отведена роль подручных. Да и сама эта станция — в сущности, копия нашей. Олег Бакланов

Последние годы существования министерства, с 1988 года по 1991 отраслью руководили номинальные управленцы Виталий Хуссейнович Догужиев и Олег Николаевич Шишкин.

С 1992 года руководитель назначается и увольняется по распоряжению Правительства РФ. Первым руководителем постсоветской эпохи стал заместитель министра «Минобщемаш» Юрий Коптев, проработавший 4 года на производстве в НПО им. Лавочкина, в дальнейшем занимавший должности управленцев в министерстве. О Коптеве отзывались как о душителе прогресса. Руководитель проекта «Энергия-Буран» Б. И. Губанов в своей книге «Триумф и трагедия „Энергии“» отзывается о нём следующим образом:

"Работами по «Энергии» — «Бурану» руководили О. Н. Шишкин в Минобщемаше и Ю. Н. Коптев как начальник Главного управления министерства по космическому направлению. Юрий Николаевич Коптев — давнишний и опытный аппаратный работник. Энциклопедическая память, знание многих нюансов создаваемых в министерстве систем и аппаратов поставили его в положение незаменимого в руководстве министерства. Промышленностью и технологией производства ракет владел слабо, чувствовалось, что и не хотел. Мастер «аппаратных игр». При негативном отношении к «Энергии» получил высокий орден Ленина за её создание. На одном из заседаний по марсианской программе у первого заместителя министра в пылу спора я выпалил: «Вы, Юрий Николаевич, — первый могильщик „Энергии“. „Не Вам давать оценку моей деятельности“, — отрезал он. Может быть, и не мне, но последующие дела показали, что его руководство не привело к триумфу перспектив использования „Энергии“. А может быть, он был дисциплинированным исполнителем воли авторов погребения „Энергии“»[91].

В 2004 году его сменил Анатолий Перминов. В период нехватки финансирования он придерживался идеи о широкой международной кооперации, в частности в таких вопросах как: пилотируемые полёты на Марс и Луну с их последующим освоением.

В 2011 году эту должность занял Владимир Поповкин. С его приходом многие связывали надежды на реформирование отрасли, возвращение ей былой славы. На короткий срок его руководства приходится череда аварий, но эта полоса невезения началась задолго до его прихода. Его характеризовали как умелого руководителя, человека, который горел на работе. Вот как о нём отзывался статс-секретарь Федерального космического агентства Денис Лысков:

«Владимир Александрович первым покинул бункер, высадил водителя, сам сел за руль автомобиля и поехал к месту падения „Протона“ без каких-либо средств защиты. Он осознавал личную ответственность за произошедшее и просто не думал в тот момент о защите»[92]

Через два года его сменил Олег Остапенко. Кадровый военный, который видел в США потенциальных противников и серьёзно относился к угрозе, которая от них исходит.

Да, американцы обладают серьёзным потенциалом — и научным, и финансовым. Но они ведут свои разработки с позиции агрессора, а это требует и больших вложений. Мы же делаем акцент на обороне своей территории и союзников. Нам важна не масштабность системы, а её большая эффективность. Олег Остапенко

В 2015 году пост руководителя занял Игорь Комаров, с марта 2014 возглавлявший ОРКК, а с января — Федеральное космическое агентство «Роскосмос». В состав корпорации тогда входило 31 подразделение, управляли ими десять заместителей бывшего генерального директора «Федерального космического агентства» и нынешнего руководителя Роскосмоса Игоря Комарова[69]. Управляющим органом являлся «Наблюдательный совет» корпорации, состоявший из одиннадцати членов, в том числе Дмитрия Рогозина, Игоря Комарова и Сергея Кириенко[93].

«Задача для госкорпорации номер один — быть первыми. Речь идёт о повышении конкурентоспособности, но не только в качестве завоевания доли рынка, но и в обеспечении паритета и превосходства над геополитическими противниками» Игорь Комаров[94]

24 мая 2018 года, указом Президента России Владимира Путина, Дмитрий Олегович Рогозин назначен генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»[95]. Президент выразил надежду, что новый глава организации понимает, насколько она важна для экономики страны и её безопасности. Президент так же обратил внимание на то, что это отличная возможность реализовать всё задуманное, в части укрепления и развития Роскомоса[96].

Год назад все говорили, что монополия Роскосмоса на пилотируемый космос закончится, но она пока не заканчивается. С этим делом пока не очень хорошо продвигается ни у Boeing, ни у SpaceX, поэтому пока ещё «Союзам» альтернативы нет, это надёжная, проверенная машина. — 14 октября 2019 года[97].

15 июля 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от должности «Заместителя Председателя Правительства» был освобождён Юрий Борисов[98]. В то же время, он был назначен главой Роскосмоса[99]. Юрий Борисов проработал вице-премьером четыре с лишним года, он отвечал за оборонную промышленность, «Роскосмос», ТЭК и гражданскую промышленность[99]. До назначения вице-премьером Юрий Борисов был заместителем министра обороны[100]. После вступления в должность новый глава Роскосмоса выделил 7 основных приоритетов, среди которых были; развитие орбитальной космической группировки, индустриальная модель производства космических аппаратов на принципах унификации и стандартизации, развитие космического приборостроения, проведение институциональных преобразований, создание новой системы управления отраслью, реализация пилотируемых и научных программ, коммерциализация отрасли[101]. 6 февраля 2025 года Юрий Борисов был освобождён от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос», его место занял Дмитрий Баканов[102]. В конце мая 2025 года наблюдательный совет ГК «Роскосмос» утвердил новую организационно-штатную структуру, был оптимизирован штат заместителей гендиректора госкорпорации, а также заменены некоторые руководители отраслевых институтов[103].

Функции

«Роскосмос» осуществляет функции по обеспечению реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической деятельности, международного сотрудничества при реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности, проведения организациями ракетно-космической промышленности работ по ракетно-космической технике военного назначения, боевой ракетной технике стратегического назначения[104].

Важнейшей функцией «Роскосмоса» является организация эксплуатации космодрома «Байконур» и всех проводимых на нём работ (эти обязанности возложены на одно из ключевых предприятий Роскосмоса — ФГУП «ЦЭНКИ»)[105]. Кроме того, под руководством Роскосмоса построен и будет эксплуатироваться новый российский космодром — «Восточный»[106].

Главной задачей госкорпорации, по мнению её бывшего руководителя Игоря Комарова, является «обеспечение паритета и превосходства над геополитическими противниками»[94].

В конце 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в ответ на вопрос своего подписчика в социальной сети, сформулировал целевую функцию госкорпорации в частности и России в космосе в целом. По мнению Рогозина, это экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной[107].

Инфраструктура

По состоянию на 31 декабря 2022 года общая численность работников ракетно-космической отрасли составила 170,5 тысяч человек.[108].

Российская орбитальная группировка на апрель 2023 года состоит из 192 спутников[109].

ЦУП создан в 1960 году[110]. Является наиболее крупным научно-исследовательским подразделением АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш)[111]. Головной институт Российского космического агентства был образован в 1946 году, как основная научно-исследовательская, конструкторская и экспериментально-производственная база страны по разработке и созданию ракетной техники[111]. В настоящее время научно-технические центры ЦНИИмаша проводят комплексные работы по определению перспектив развития космонавтики, системному анализу РКТ, а также исследования аэрогазодинамики, теплообмена, прочности, динамики полета[111]. Расположен «ЦУП» в наукограде Королёве Московской области на улице Богомолова Пионерской. Обеспечивает практическое управление полётами космических аппаратов разных классов: пилотируемых орбитальных комплексов, космических кораблей, автоматических межпланетных станций и искусственных спутников Земли социально-экономического и научного назначения[110][112].

Одновременно он ведёт научные и проектные исследования и разработку методов, алгоритмов и средств решения задач управления, баллистики и навигации, а также занимается экспертизой космических проектов по направлению своих работ[110][113].

ЦЭНКИ был создан приказом генерального директора «Российского космического агентства» от 10 ноября 1994 года № 94 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 1994 года № 996 "О мерах по обеспечению выполнения Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан[114][115]. В соответствии с данным постановлением Министерство обороны Российской Федерации приступило к передаче Российскому космическому агентству объектов космодрома «Байконур» в целях реализации Федеральной космической программы России[116]. Распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2000 года № 770-р ЦЭНКИ был преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»[117]. 16 декабря 2008 года Президент РФ Д. А. Медведев подписал указ о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» в форме присоединения КБ «Мотор», КБОМ, КБТМ, КБТХМ, НПФ «Космотранс», ОКБ «Вымпел», ФКЦ Байконур[118]. Среди основных направлений деятельности «ЦЭНКИ»: проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по проектированию, созданию и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры; разработка и производство уникального технологического оборудования; обеспечение пусковых кампаний; эксплуатация основных объектов инфраструктуры космодромов России; производство, поставка, хранение и утилизация компонентов ракетного топлива[119].

Основан в 1961 году[120], до этого момента на месте городка находилась воинская часть[121]. Расположен в 25 км к северо-востоку от Москвы, окружённый со всех сторон территорией Щёлковского муниципального района[120]. Звёздный городок делится на две части: центр подготовки и жилой посёлок[122].

В советское время Звёздный, до конца 1960-х годов — Зелёный городок, был засекречен и изолирован[123]. На картах и указателях он не значился, въезд был только по пропускам[123]. Из Москвы до него можно было добраться от метро Щёлковская на автобусе, которого до конца 1980-х не было в официальных списках маршрутов[123]. Позднее автобусу был присвоен № 380.

«День космонавтики» в «Звёздном городке» каждый год отмечается торжественным митингом[121]. Попасть в городок можно только по пропускам, заказывать их нужно заранее.

11 января 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС К.А. Вершинина была организована специальная воинская часть 26266, задачей которой была подготовка космонавтов. В дальнейшем переименована в Центр подготовки космонавтов ВВС, потом в ЦПК им. Ю. А. Гагарина. Первым начальником центра 24 февраля 1960 года был назначен полковник медицинской службы Евгений Анатольевич Карпов[124].

Располагается в Звёздном городке в Подмосковье. В 1969 году ЦПК был преобразован в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов, а в 1995 году в нём создан Государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина[125].

В центре располагаются различные тренажёры, две центрифуги — ЦФ-7 и ЦФ-18, гидролаборатория[126]. Центрифуги предназначены для тренировок на перегрузки, центрифуга ЦФ-18 расположена в цилиндрическом здании на территории Центра. В другом цилиндрическом здании расположена трёхэтажная гидролаборатория, заключающая в себе ёмкость с водой диаметром 23 метра и глубиной 12 метров. В гидролаборатории проводится отработка действий в условиях гидроневесомости, аналогичной невесомости открытого космоса, на частях полноразмерного макета орбитальной станции[127] (когда-то «Салют-7», позднее — «Мир», в настоящее время — МКС[128]).

20 февраля 2019 года президент В. Путин поручил создать Национальный космический центр (НКЦ)[79]. 22 февраля Д. Рогозин представил комплексный план создания НКЦ[129]. НКЦ возведён с нуля на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в Филях, общей площадью 9,9 га. 22 февраля о строительстве НКЦ рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин[130]. Центр будет новым перспективным проектом Госкорпорации «Роскосмос» совместно с Правительством Москвы[131]. В НКЦ разместятся головной офис госкорпорации, ситуационный центр, центр управления полётами, а также сотрудники «Центра им. Хруничева» и 17 других московских предприятий «Роскосмоса»[130]. Строительство началось в 2019 году на территории Центра имени Хруничева в районе Филёвский Парк на западе столицы. Общая площадь комплекса зданий 250 000 м², площадь застройки составит более 35 000 м², работать в нём будут около 20 000 человек. НКЦ станет крупнейшим космическим центром в мире. Строительство НКЦ должно завершиться в 2023 году[132]. Полное завершение всех работ планируется на 2024 год[130].

12 февраля 1955 года было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР) на территории Казахстана близ города Казалинск и посёлка Жосалы[133].

2 июня 1955 года считается официальным днём рождения космодрома «Байконур»[134]. Он был главным космодромом СССР до 1991 года[135]. С него проводились запуски спутников к ближайшим планетам солнечной системы и пилотируемые миссии на орбиту земли[136]. С момента распада СССР в 1991 году арендуется Россией у Казахстана, эксплуатируется Роскосмосом согласно договору до 2050 года[137]. Занимает площадь 6717 км²[136]. Обслуживается двумя аэродромами: «Крайний» 1-го класса и «Юбилейный» внеклассный[138]. На 2015 год оставался лидером с 18 запусками за год[139]. С 2016 года на территорию космодрома организуются платные экскурсии по программе развития туризма[140].

Свою историю космодром «Плесецк» ведёт с 11 января 1957 года, когда было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании военного объекта с условным наименованием «Ангара»[141]. 15 июля 1957 года считается днём основания, так, именно в этот день было начато формирование ракетного соединения, подписанием указа номер 1 полковником Михаилом Григорьевым[142]. 17 марта 1966 года был произведён первый пуск ракеты-носителя «Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112»[143]. Космодром расположен в 180 километрах к югу от Архангельска неподалёку от железнодорожной станции Плесецкая Северной железной дороги[144]. Общая площадь космодрома составляет 176 200 гектаров[145]. Космодром «Плесецк» представляет собой сложный научно-технический комплекс, выполняющий пуски как в интересах Вооружённых Сил России, так и в мирных целях[146]. Обслуживается одноимённым аэродромом[147].

«Морской старт» — плавучий космодром для запуска ракет «Зенит», основан в 1995 году международным консорциумом, в который входили Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Aker Solutions, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш»[148]. Первый старт с космодрома состоялся 27 марта 1999 года. Целью создания космодрома было доставлять ракету-носитель по морю к месту с наилучшими условиями для запуска в районе экватора, тем самым снизить расходы на запуски[149].

Летом 2009 года компания «Морской старт» объявила о своём банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия»[150]. Последний пуск был произведён 26 мая 2014 года[151]. 30 марта 2016 Роскосмосом было сообщено о скором закрытии сделки по продаже проекта, при этом имя покупателя не называлось[152]. в сентябре 2016 года владельцем комплекса стала группа компаний S7. В 2020 году комплекс пришвартовали у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье. В 2021 году Дмитрий Рогозин, возглавляющий Роскосмос, заявил о том, что судьба Морского старта будет решена в ближайшее время[153].

Начало совместному проекту «Союз», предназначенному для запуска ракет «Союз» во французской Гвиане, было положено соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики от 26 ноября 1996 года и Протоколом к Соглашению от 12 января 1999 года о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях[154]. Первый пуск произведён 20 октября 2011 году, ракетой-носителем «Союз-СТ-Б» был выведен на орбиту демонстрационный спутник европейской навигационной системы «Галилео»[155].

«Восточный» - первый в России гражданский космодром[156].

6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ № 1473 «О космодроме „Восточный“»[157]. Строительство началось в 2012 году недалеко от территории существовавшего ранее космодрома «Свободный» в 180 километрах от Благовещенска[156]. Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный был произведён 28 апреля 2016 года в 5:01 по московскому времени[158][159].

- Центр космической связи «Медвежьи озёра» в Московской области: 64-метровый радиотелескоп РТ-64.

- Центр космической связи «Калязин» в Тверской области: 64-метровый радиотелескоп РТ-64.

- Космодром «Восточный» в Амурской области: 12-метровый радиотелескоп ТНА-57.

- Восточный центр дальней космической связи в Уссурийске (Приморский край): 70-метровый радиотелескоп РТ-70.

- Космодром Байконур в Казахстане: 12-метровый радиотелескоп ТНА-57.

- Западный центр космической связи в Евпатории: 70-метровый радиотелескоп РТ-70, комплекс АДУ-1000 из 8 радиотелескопов диаметром 16 метров и 32-метровый радиотелескоп ТНА-400.

В распоряжении корпорации самолёты Ту-204-300 (RA-64044 и RA-64045)[160][161]. Они были выбраны для ЦПК в модификации Ту-204-300, эти машины эксплуатировались авиакомпанией Владивосток Авиа[162]. На ульяновском авиазаводе Авиастар-СП провели переоборудование самолётов по документации ПАО «Туполев» под требования ЦПК[162]. Авиакомпания Космос, входящая в Роскосмос, получила разрешение на использование нового для себя типа самолётов — Ту-204[163]. Самолёты используются для доставки на космодромы Байконур и Восточный экипажей и специалистов Роскосмоса[164]. Дальность полета Ту-204-300 составляет около 9000 км[161]. Ранее авиакомпания совершала пассажирские перевозки на Ту-134, грузовые — на Ан-12[163].

10 октября 2013 года должность руководителя занял Олег Остапенко[64]. 2 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Объединённой ракетно-космической корпорации на базе ОАО «НИИ космического приборостроения»[65]. Реформа космической отрасли предполагает создание Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК)[165].

В марте 2014 года из Роскосмоса была выделена ОРКК[166]. ОРКК возглавил бывший заместитель директора Роскосмоса Игорь Комаров[166]. В июне 2014 года сообщено о создании Службы внутреннего контроля (СВК) Роскосмоса, которая наделена правами проверять на предприятиях ведомства любые документы, сохранность и правильность использования денежных средств, осуществлять экономическую оценку действий руководства предприятий на предмет их законности, а также оценивать бездействие должностных лиц[167]. Создание этой структуры было подвергнуто критике представителями ФГУП «ЦЭНКИ» и Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК).

В 2015 году Объединённая ракетно-космическая корпорация предложила сформировать холдинг предприятий ракетного двигателестроения. В 2016 году предложение поддержал Набсовет ОРКК, в 2017 году — правление Роскосмоса[168]. Аналогичная структура, но для авиации, была создана в 2007 году в рамках госкорпорации «Ростех» — Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), в состав которой вошли производители двигателей для военной и гражданской авиации, турбин для нефтегазовой отрасли.

Создание холдинга позволило изменить кооперацию предприятий: практически всё, что раньше закупалось вне интегрированной структуры ракетного двигателестроения, теперь изготавливается на предприятиях холдинга. Производственная база головного предприятия холдинга — НПО «Энергомаш» — используется как опытный завод для создания перспективных образцов ракетных двигателей, не мешая серийному производству[169].

14 июля 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил НПО «Энергомаш» и поручил компании немедленно приступить к созданию корпорации ракетного двигателестроения[170].

27 июля 2018 года был согласован подписан план-график создания на базе НПО «Энергомаш» единой корпорации ракетного двигателестроения[171]. Цель создания холдинга — формирование более эффективной кооперации между предприятиями, сокращение затрат на создание новых производственных мощностей и сбалансированное распределение загрузки не только в производстве, но и в конструкторских бюро.

В феврале 2021 года все российские предприятия, занятые в создании ракетных двигателей, были окончательно интегрированы в единую структуру[172][173].

Предприятия холдинга[174]:

- НПО Энергомаш (Химки; головное предприятие холдинга);

- КБХМ им. А. М. Исаева (Королёв, предприятие включено в холдинг в начале 2021 года);

- КБХА (Воронеж; предприятие включено в холдинг в конце 2018 года);

- ВМЗ (Воронеж; 1 ноября 2019 года КБХА и ВМЗ объединились в одно предприятие);

- ПАО «Протон-ПМ» (Пермь; предприятие включено в холдинг в конце 2018 года);

- НИИМаш (Нижняя Салда; 100 % акций переданы в доверительное управление в сентябре 2018 года);

- ОКБ «Факел» (Калининград).

Создание единой интегрированной структуры нацелено на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения. Такой подход позволяет реализовать единую техническую политику в области космического приборостроения, ускорить модернизацию основных фондов, уйти от параллелизма и дублирования работ. На базе предприятий сформированы продуктовые и производственные центры компетенции.

В состав Роскосмоса входят предприятия, созданные в советское время и находившиеся в ведении Минобщемаша СССР[31]. Российское Космическое Агентство в 1992 году получило в своё ведение 38 предприятий и институтов космической отрасли, его преемник «РАКА» получил уже 39 предприятий[31]. Бывшие автономные предприятия, ныне входящие в состав ФГУП «ЦЭНКИ»: ФГУП КБ общего машиностроения (КБОМ), ФГУП КБ транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ), ФГУП КБ транспортного машиностроения (КБТМ), ФГУП Федеральный космический центр «Байконур», ФГУП Научно-производственная фирма «Космотранс» (НПФ «Космотранс»), ФГУП КБ «Мотор», ФГУП ОКБ «Вымпел».

Программы

Начало пилотируемой космонавтики было положено 12 апреля 1961 года, именно в этот день состоялся запуск корабля Восток-1 с космонавтом Юрием Гагариным на борту[175]. Корабли «Восток» создавались ведущим конструктором О. Г. Ивановским под руководством генерального конструктора ОКБ-1 Сергея Павловича Королёва с 1958 по 1963 год[176]. Официальное постановление о начале разработки корабля «Восток» было принято 22 мая 1959 года[177]. Космические корабли этой серии отличало то, что они были одноместными и малогабаритными, а продолжительность полёта могла составлять не более 7 суток[178]. На кораблях серии осуществлены первые в мире суточный полёт, групповые полёты двух кораблей и полёт женщины-космонавта[179]. Общая масса космического корабля достигала 4,73 тонны, длина без антенн — 4,4 м, а максимальный диаметр — 2,43 м[180]. Корабль состоял из сферического спускаемого аппарата массой 2,46 тонны[180]. Вес космического корабля вместе с последней ступенью ракеты-носителя составлял 6,17 тонны, а их длина в связке — 7,35 м[180]. Всего состоялось 13 запусков, из них 6 пилотируемых, 7 беспилотных, 10 успешных[181].

Следующими были корабли серии «Восход», первый пуск состоялся 6 октября 1964 года, всего было произведено 6 пусков, один из них неудачно[182]. Они были модификацией кораблей Восток, однако были рассчитаны на трёх космонавтов, полёт без скафандра до 22 суток и возможность выхода в открытый космос[182]. Космический корабль «Восход» фактически повторял корабли серии «Восток» (изд. 3КА) и состоял из сферического спускаемого аппарата диаметром 2,3 метра, в котором размещались космонавты, и конического приборного отсека (массой 2,27 т, длиной 2,25 м и шириной 2,43 м) в котором находились топливные баки и двигательная установка[183]. Кроме того, в корабле «Восход-1» космонавты для экономии места располагались без скафандров[184]. На корабле «Восход-2» (изд. 3КД), предназначенном для выхода человека в открытый космос, оба космонавта были одеты в скафандры «Беркут»[185]. Система носителя и корабля «Восход» не имела средств спасения при аварии в первые минуты после запуска, в отличие от предшествующих кораблей «Восток», имевших систему катапультирования, и последующих кораблей «Союз», оснащённых системой аварийного спасения (САС)[186].

Наиболее успешными и долговечными стали корабли серии «Союз», чей первый пуск состоялся 23 апреля 1967 года с космодрома Байконур[187]. Разработка космического корабля Союз велась в конструкторском бюро Сергея Королёва с 1962 года[188]. На нём предполагалось отработать средства сближения и стыковки космических аппаратов на орбите искусственного спутника Земли (ИСЗ), а также конструкцию и системы корабля, обеспечивающие облёт Луны с возвращением на Землю[188]. Космический корабль Союз был запущен 10 ноября 1968 года, через три дня обогнул Луну на расстоянии 1960 километров от её поверхности, на обратном пути сфотографировал Землю с высоты 90 тысяч километров и приводнился в Индийском океане, из вод которого был выловлен научным судном[189]. Первыми живыми существами с Земли, облетевшими вокруг Луны, стали черепахи на борту советского космического корабля «Зонд-5»[189]. Модификации кораблей «Союз» выполняют полёты к МКС и в 2016 году и в 2022[190]. Было осуществлено 126 успешных пусков. Всего в 1967—1981 гг. было осуществлено 55 запусков кораблей серии Союз разных модификаций: 38 полётов в пилотируемом варианте, 16 — в беспилотном и один аварийный запуск с двумя космонавтами[191]. В июне 1970 года на космическом корабле «Союз-9» был осуществлён первый длительный полёт продолжительностью 17,7 суток[192]. Корабли этой серии отличает наличие солнечных батарей, возможность долгого пребывания на орбите вплоть до 200 суток[193].

С 1971 года по 1986 год ракетами-носителями «Протон» на орбиту выводились одномодульные управляемые станции серии «Салют»[194]. Важным этапом в развитии пилотируемой космонавтики и строительства орбитальных станций стала программа «Салют», в ходе которой на орбиту были успешно выведены 9 станций, первая из которых была запущена 19 апреля 1971 года[195]. Она стала первой в мире научной орбитальной станцией[196]. Первая станция называлась «Заря», название можно было увидеть на её корпусе, его изменили из-за наличия у Китая космической техники с таким названием[197]. Под общим названием «Салют» на орбиту выводились орбитальные станции по гражданской программе «Долговременная орбитальная станция» (ДОС) разработки ЦКБЭМ и по военной программе «Алмаз» (ОПС) разработки ЦКБМ[196]. Основой всех советских и российских орбитальных станций является рабочий отсек (РО), представляющий собой цилиндр малого диаметра (диаметр 2,9 м, длина 3,5 м), соединённый конической проставкой с цилиндром большого диаметра (диаметр 4,15 м, длина 2,7 м)[196]. 20 января 1978 года на орбиту вышел первый корабль серии «Прогресс», его вывела ракета-носитель Союз[198]. Корабли серии Прогресс разрабатывались на основе кораблей Союз с 1973 года, с целью снабжения орбитальных станций[198]. В 80-х годах РКК Энергия разрабатывались новые пилотируемые корабли под названием «Заря»[199].

19 февраля 1986 года осуществлён запуск первого модуля станции «Мир», ставшей прообразом «Международной космической станции» и первой много модульной станцией на орбите с постоянным присутствием человека проработавшая 15 лет[200]. На станции было произведено более 23 000 экспериментов[201]. Состоялась программа в рамках международного сотрудничества Мир — Шаттл[202]. На станции побывало 104 космонавта из 12 стран[203]. Станция была обитаема 4594 дня[204]. 15 ноября 1988 года состоялся первый и единственный запуск космического корабля Буран[205]. 20 ноября 1998 года был выведен на орбиту первый модуль «Международной космической станции», в основу которой лёг проект станции Мир-2[206]. Она стала символом международного сотрудничества в космосе[207].

С 2000 года в РКК Энергия разрабатывался проект нового пилотируемого корабля Клипер, который так и не был реализован[208]. Особенностью проекта являлось то, что корабль должен был выводить на орбиту до 6 человек, иметь многоразовую капсулу и конструкцию корпуса, напоминающую лапоть[209]. В основу проекта легли разработки по программе Спираль[210]. В 2006 разработка была прекращена. С 2005 года РКК «Энергия» ведёт разработку и строительство нового пилотируемого корабля «Федерация».

С 2009 года ведётся разработка ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса в рамках программы по созданию космических кораблей[211][212][213], способных летать на орбиту земли и ближайшим планетам солнечной системы, прежде всего к Луне и Марсу[214]. Особенность проекта заключается в применении специального теплоносителя — гелий-ксеноновой смеси, высокотемпературного газоохлаждаемого реактора на быстрых нейтронах[215], урана высокого обогащения и температурой в реакторе до 1500 К, а также в том, что рабочие органы системы управления и защиты реакторной установки выполнены из труб, изготовленных из молибденового сплава ТСМ-7[216]. Уникальный конструкционный материал корпуса способен обеспечить работу реактора на протяжении более чем ста тысяч часов[217]; за это время обычный космический аппарат может достичь границы Солнечной системы[218][219][220][221].

В 2015 году Институтом медико-биологических проблем РАН был проведён эксперимент «Луна-2015», целью которого была имитация полёта на Луну женского экипажа[222]. Аналогично эксперименту Марс-500, имитирующему полёт на Марс[223]. За восемь дней экипажу предстояло провести 30 экспериментов[224][225]. Эксперимент реализовал Институт медико-биологических проблем РАН[226] В ходе эксперимента экипаж, состоящий из 6 девушек, провёл 8 дней в замкнутом пространстве[227]. Эксперимент был направлен на изучение особенностей адаптации женского организма в условиях изоляции в гермообъекте[228].

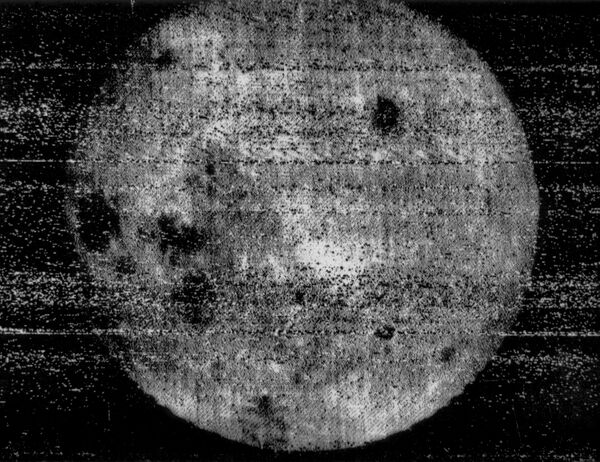

Изучение Луны началось в 1958 году с запуска одноимённой программы, в ходе которой было осуществлено 16 удачных пусков космических аппаратов и луноходов, первый из которых Луна-1 состоялся 2 января 1959 года[229]. 14 сентября 1959 года в 00:02:24 станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик[230]. 7 октября 1959 года Луна-3 провела 40-а минутрую съёмку обратной стороны Луны с расстояния 66800 км[231]. 17 ноября 1970 года доставленный станцией Луна-17, Луноход-1 стал первым планетоходом, успешно работающим на другой планете[232]. Он успешно работал на Луне в течение 10,5 месяцев[232]. За это время, он проехал 10 540 м, передал на Землю 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения[232]. 9 августа 1976 года был запущен Луна-24, последний аппарат программы «Луна»[233]. Он выполнил миссию по забору лунного грунта и доставки её на поверхность Земли[234].

Всего на Луну было доставлено два лунохода[235]. Результатами программы стали ценные сведения о строении планеты, составах грунта, атмосфере, магнитном поле, также были получены первые чёрно-белые фотографии поверхности планеты[235]. В 2023 году в сторону Луны был запущен автоматический аппарат «Луна-25»[236].

Исследованию Венеры положила начало советская программа «Венера», в рамках которой 12 февраля 1961 года был запущен космический аппарат «Венера-1», пролетевший в 100 000 километрах от Венеры[237]. А в ноябре 1965 года были запущены космические аппараты «Венера-2»[238], пролетевший в 24 километрах от Венеры, и «Венера-3», которая достигла поверхности планеты[239]. В ходе программы были успешно осуществлены запуски 16 космических аппаратов[237]. Собраны данные об атмосфере планеты, температуре, магнитных полях, поверхности и составе грунта, получены первые чёрно-белые и цветные фотографии[237].

«Венера-Д» — российский зонд для изучения Венеры[240]. Цель зонда — изучение планеты Венеры, по аналогии американского зонда «Магеллан». Запуск космического аппарата первоначально намечался на 2016 год, однако в 2012 году представители Роскосмоса заявили, что старт произойдёт в 2020—25 годы[241].

Работу по изучению «Кометы Галлея» провели аппараты серии Вега[242]. «Вега-1» и «Вега-2» стартовали 15 и 21 декабря 1984 года с помощью ракеты «Протон»[243]. Исследовательские станции входили в состав так называемой «Армады Галлея», состоящей из пяти автоматических межпланетных станций разных стран, отправленных навстречу комете Галлея[244]. Станции отправились навстречу комете Галлея и навели на неё летевшие к комете следом за ними АМС «Джотто» Европейского космического агентства и японские «Сакигакэ» и «Суйсэй»[244]. ЕКА имело небольшой опыт практической межпланетной навигации, а для представителей японии это был первый запуск станций к другой планете[244]. Первоочередной задачей станций было сбросить два зонда на Венеру, а после окончания работы зондов из центра управления полетом были проведены коррекции траектории полета и станции направились к комете Галлея[244]. Когда расстояние от «Веги-1» до кометы составило 14 млн километров, началось исследование[244]. В ходе которого максимальное сближение станции «Вега-1» с кометой составило 8879 километров[244]. Станция попала под бомбардировку кометными частицами. Однако система «Лоцман» на ней продолжала работать, что позволило ЕКА провести «Джотто» всего в 605 километрах от ядра кометы[244]. На расстоянии 1200 километров осколком кометы у неё была разбита телекамера, а сама станция потеряла ориентацию[244]. Японские «Суйсэй» и «Сакигакэ» держались поодаль, первая на расстоянии 150 тыс. километров от кометы, вторая — 7 млн километров[244].

Данные с посадочных аппаратов ретранслировались на Землю через пролётные аппараты, а с аэростатных зондов — непосредственно на 60—70-метровые антенны, расположенные на территории ряда государств, в том числе СССР и США[245]. «Веги» передали около 1500 снимков внутренних областей кометы Галлея и её ядра, информацию о пылевой обстановке внутри кометы, характеристиках плазмы, измерили темп испарения льдов, который составил 40 тонн в секунду в момент пролёта мимо них аппаратов, впервые в истории были получены изображения ядра кометы, кроме того, аппараты обнаружили наличие сложных органических молекул[246]. После пролёта мимо кометы Галлея программа «Веги-1» и «Веги-2» была завершена, но связь с ними перестала осуществляться только через год[244].

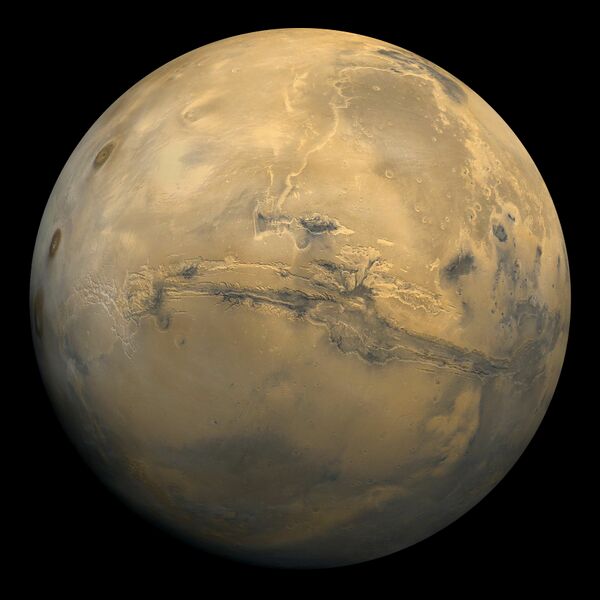

В 1960 году было положено начало исследования Марса, 1 ноября 1962 года был запущен Марс-1, первый в истории космический аппарат выведенный на траекторию полёта к Марсу[247]. Не менее успешными миссии программы по изучению планеты стали «Марс-2» и «Марс-3», запущенные 19 и 28 мая 1971 года[248]. Все три советские автоматические межпланетные станций были серии М-71, созданные Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина[249]. Марс-3 была предназначена для исследования планеты Марс и околопланетного пространства с помощью доставляемого на поверхность планеты посадочного аппарата, а также орбитального аппарата, выполняющего функции искусственного спутника планеты[249].

Орбитальной станция состояла из блок баков главной двигательной установки, солнечных батарей, параболической антенны, радиаторов системы терморегуляции, приборного отсека с вычислительным комплексом и корректирующего реактивного двигателя с агрегатами автоматики[249]. На борту орбитальной станции Марс-3 была установлена научная аппаратура «Стерео» для проведения совместного советско-французского эксперимента по изучению радиоизлучения Солнца[249]. Спускаемый аппарат станции Марс-3 был первым аппаратом, посаженным на поверхность планеты человечеством[250]. В спускаемом на Марс аппарате находилась аппаратура для измерения температуры и давления атмосферы, масс-спектрометрического определения химического состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также для получения панорамы с помощью телевизионных камер[249]. Автоматические межпланетные станции выполнили возложенную на них задачу, проработав на орбите 8 месяцев[251]. В ходе программы были получены данные о составе атмосферы, магнитном поле, получены фотографии, осуществлена посадка и доставлен вымпел с изображением Государственного герба СССР[252].

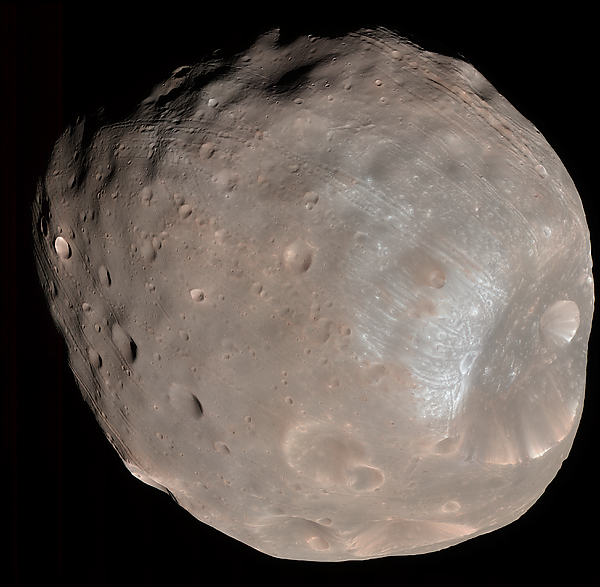

Для изучения спутника Марса 7 июля 1988 года была отправлена станция «Фобос-1», а через 5 дней «Фобос-2»[253][254]. 9 ноября 2011 года была запущена автоматическая станция Фобос-Грунт, которая предназначалась для доставки образцов грунта со спутника Марса — Фобоса[255]. Обе ступени ракеты-носителя «Зенит-2 SБ» отработали штатно, однако маршевая двигательная установка межпланетной станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелёта к Марсу[256].

14 марта 2016 года состоялся запуск по совместной с ЕКА программе «ЭкзоМарс», которая предусматривает исследование Марса, как с орбиты планеты, так и с её поверхности при помощи марсохода[257]. Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter вышел на орбиту искусственного спутника Марса, а спускаемый аппарат Скиапарелли при посадке разбился о поверхность Марса[258]. В космическом аппарате Trace Gas Orbiter два из четырёх научных приборов аппарата разработаны в Институте космических исследований РАН: ACS и FREND[259].

В рамках проекта «Лаплас-П» к 2025 году планировалась отправка космического аппарата на поверхность спутника Юпитера — Ганимеда с целью поисков внеземной жизни, а также зонда для установки радиомаяка на астероиде Апофис, но летом 2017 сроки программы сдвинули[260]. В 2021 году Роскосмос объявил о том, что намерены использовать ядерный буксир «Зевс» для исследования спутников Юпитера[261].

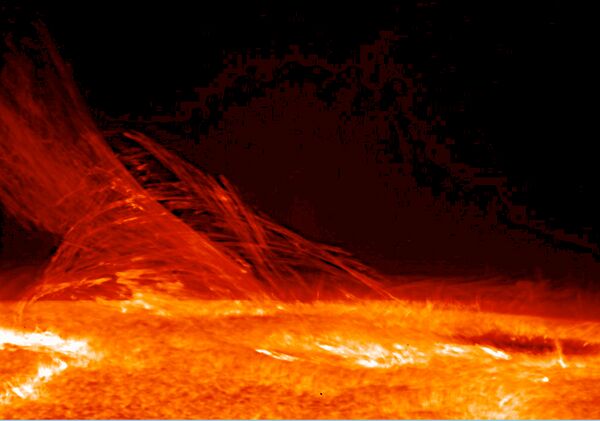

Для проведения исследований параметров электромагнитного излучения Солнца с близких расстояний (30—40 радиусов Солнца) c высокой чувствительностью и разрешением в оптическом, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах, а также параметров солнечного ветра для решения проблем разогрева солнечной короны и ускорения солнечного ветра, происхождения солнечных вспышек и коронарных выбросов плазмы планируется запустить космический комплекс «Интергелиозонд». Запуск космического аппарата был намечен на 2015 год, однако был перенесён на 2020-е годы[262].

Космический комплекс «Резонанс», предназначенный для проведения исследований параметров процессов распространения низкочастотных волн в магнитоактивной плазме магнитосферы Земли, изучения механизмов резонансного взаимодействия волн и частиц в околоземном космического пространстве, регистрируемых с помощью наземного нагревного коротковолнового стенда и искусственного спутника Земли[263].

Чтобы обеспечить получение результатов исследований параметров ионосферы и термосферы, а также механизмов, формирующих термосферные и ионосферные связи в планетарном масштабе на основе прямых и дистанционных методов измерений с борта низкоорбитального космического аппарата на высоте 300 км, планируется запустить комплекс «ТЕРИОН-Ф2»[264].

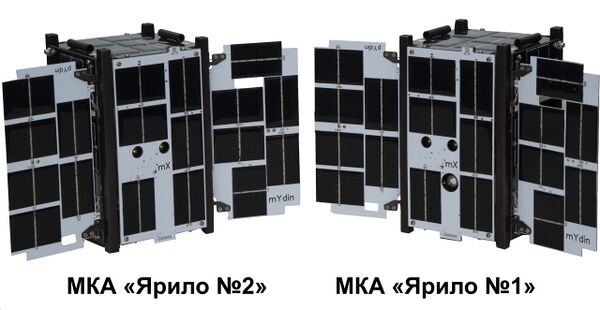

В 2020 году были запущены два Cubesat 1.5U «Ярило», разработанные студентами МГТУ имени Баумана, предназначенных для исследования солнечной активности и радиационной обстановки на низкой околоземной орбите[265]. Особенностью миссии является наличие на аппаратах экспериментальной раскрываемой конструкции типа «Солнечный парус», предназначенной для разведения спутников по орбите и построения группировки[266]. Спутники были запущены 28 сентября 2020 года с космодрома Плесецк госкорпорацией «Роскосмос» в рамках программы «УниверСат» в составе кластера малых космических аппаратов (МКА) «УниверСат-2020»[267].

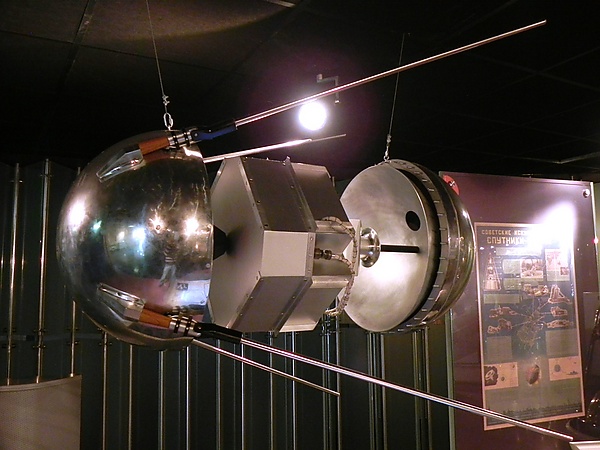

Первым искусственным спутником земли стал советский «Спутник-1», запущенный 4 октября 1957 года с космодрома Байконур[268]. В американской прессе «Спутник-1» часто упоминается как «Red Moon» (Красная Луна)[269]. Запуск ознаменовал собой начало исследования космоса и получение первых практических результатов и сведений о прохождении сигналов сквозь слои атмосферы, а также определение её плотности, изучение условий работы аппаратуры.

15 июня 2006 года был запущен космический аппарат Ресурс-ДК1, предназначенный для дистанционного зондирования Земли, созданный ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»[270].

17 сентября 2009 года был запущен Метеор-М первый из серии космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения, запускаемых на солнечно-синхронную орбиту[271].

22 июля 2012 года состоялся запуск космического аппарата Канопус-В, предназначенного для дистанционного зондирования Земли, работающий на солнечно-синхронной орбите[272].

25 июня 2013 года был запущен Ресурс-П первый из серии космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, создаваемых ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» для замены Ресурс-ДК[273].

Создание высокоэллиптической космической системы «Арктика» для решения гидрометеорологических задач по арктическому региону и северным территориям Земли, с помощью двух космических аппаратов «Арктика-М», а в перспективе в рамках развития системы «Арктика», возможно создание спутников связи «Арктика-МС» и радиолокационных спутников «Арктика-Р»[274].

В 2015 году должен был состояться запуск двух космических аппаратов «Обзор-Р» дистанционного зондирования Земли, с локатором АФАР и четырёх космических аппаратов «Обзор-О» для съёмки поверхности Земли в обычном и инфракрасном диапазоне в широкой полосе захвата не менее 80 км с разрешением до 10 метров[275].

На январь 2022 года орбитальная спутниковая группировка России, в которую входят аппараты социально-экономического, научного и двойного назначения, насчитывала 102 космических аппарата[276]. В начале 2019 их было 88, в 2020 — 94, в 2021 — 99.

В ноябре 2022 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил СМИ, что отрасль на данный момент производит 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40[277]. Потребность только в спутниках ДЗЗ (не учитывая спутников по программе «Сфера») Борисов оценил в минимум 100 аппаратов, они будут собираться на унифицированной платформе в НПО им. Лавочкина[278]. С переходом на серийное производство планируется собирать один спутник в день[279].

В ноябре 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о развёртывании в 2025-2026 годах группировки малых спутников "Грифон", которая будет состоять из 136 космических аппаратов (на базе 16-юнитовых платформ) и предназначена для мониторинга Земли[280]. Четыре экспериментальных образца намерены запустить в 2024 году.

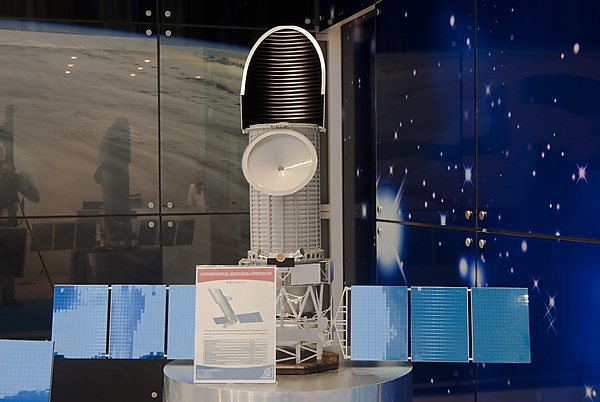

18 июля 2011 года был осуществлён запуск международного радиотелескопа «Спектр-Р (Радиоастрон)»[281] для проведения фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра с помощью космического радиотелескопа (КРТ), смонтированного на российском космическом аппарате «Спектр-Р»[282]. Спутник осуществляет регулярные радионаблюдения.

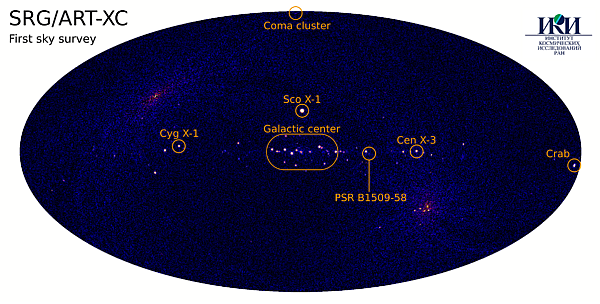

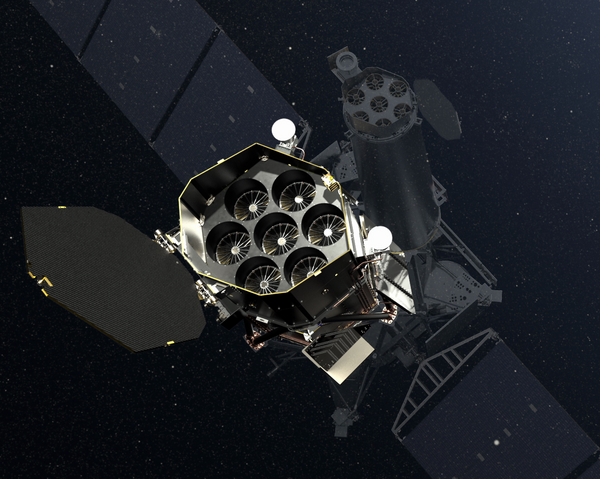

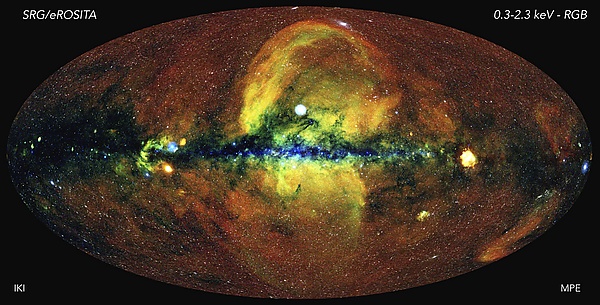

«Спектр-РГ» — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначенная для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2—30 килоэлектронвольт (кэВ). Она состоит из двух рентгеновских телескопов: немецкого eROSITA работающего в мягком рентгеновском излучении и российского ART-XC (при участии США) работающего в жёстком рентгеновском излучении. AT Первый российский (в том числе с учётом советского периода) телескоп с оптикой косого падения. Первоначально планировалось запустить в 2006 году, однако запуск был перенесён[283]. Запуск обсерватории был осуществлён 13 июля 2019 года в 12:30:57 (UTC)[284].

Первый обзор всего неба рентгеновским телескопом eROSITA был завершён 11 июня 2020 года, на основе его данных было каталогизировано 1,1 миллиона рентгеновских источников, в основном активные ядра галактик (77 %), звёзды с сильными магнитно-активными горячими коронами (20 %) и скопления галактик (2 %), рентгеновские двойные звёзды, остатки сверхновых, расширенные области звездообразования, а также переходные процессы, такие как гамма-всплески[285]. В декабре 2020 года в журнале Nature была опубликована статья «Detection of large-scale X-ray bubbles in the Milky Way halo», в которой приведены результаты анализа наблюдений телескопом «eROSITA» за «пузырями Ферми». В ней ученые сообщили об открытии «пузырей eRosita», которые больше пузырей Ферми в 1,5 раза, и пришли к выводу, что «пузыри eRosita» образовались, из-за активности сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики десятки млн лет назад, при этом выделилось 1056 эрг энергии, что эквивалентно вспышке ста тысяч сверхновых[286][287][288]. 26 декабря 2014 года была выведена на орбиту аппаратура для исследования химического состава и энергетических спектров космических лучей высоких энергий «Нуклон». Установлена на борту российского спутника «Ресурс-П» № 2. Запуск космического аппарата «Спектр-М (Миллиметрон)» планируется на 2025 год. Это космическая обсерватория миллиметрового, субмиллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 12 м.

«Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет (Спектр-УФ)» — астрофизическая обсерватория, задачей которой является исследование Вселенной в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом (УФ) участке электромагнитного спектра: 100—320 нм. Первоначальная дата запуска — 2009 год, неоднократно переносилась, сначала на 2016[289], а потом на 2025 год[290]. На 2018 год был запланирован запуск космического астрометрического комплекса «Астрометрия», обеспечивающего построение фундаментальной системы небесных координат в оптическом диапазоне, измерение параллаксов опорных звёзд с точностью до 10−6 угловых секунд и решение прикладных задач космической навигации.

Международное сотрудничество

Начало международному сотрудничеству было положено стыковкой космических кораблей «Союз-Аполлон»[291], это сотрудничество было развито с появлением «Главкосмоса» и программы «Интеркосмос», позволяющей иностранным космонавтам посещать советскую станцию «Мир»[292]. Стыковка космических кораблей «Союз-Аполлон», названная «Рукопожатием в космосе», была осуществлена 17 июля 1975 года[293]. Программа была утверждена 24 мая 1972 года Соглашением между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях[294]. Для стыковки на кораблях был установлен специально разработанный в КБ «Энергия» новый агрегат АПАС-75[295]. При совместном полёте были проведены несколько научных и технических экспериментов[296].

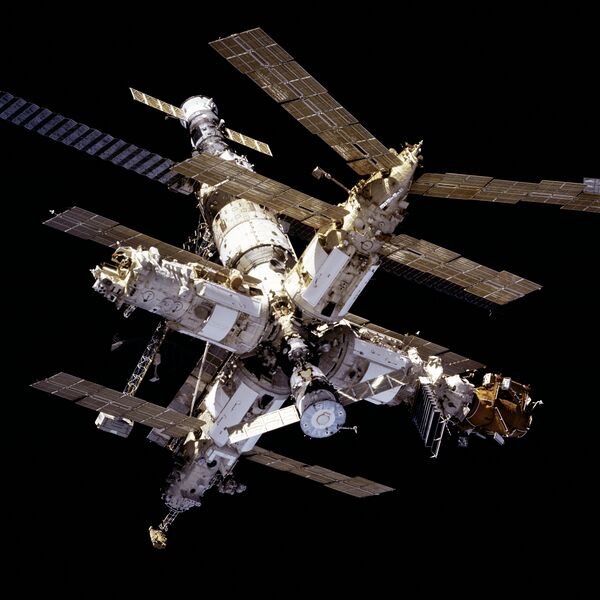

Пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция, находившаяся в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года[297]. Первая многомодульная орбитальная станция в истории[298]. В состав станции входили модули: «Базовый блок», «Квант-1», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Стыковочный модуль», «Природа»[299]. Провела 5511 суток на орбите Земли, из них 4594 дня была обитаема, совершив 86 331 оборот вокруг планеты[300]. За время существования станции на ней было проведено более 23 000 экспериментов, поставлены два рекорда продолжительности пребывания в космосе Валерием Поляковым и Шеннон Лусид[301]. На станции побывали 104 космонавта и астронавта двенадцати государств в составе 28 экспедиций[302]. В открытый космос вышли 29 космонавтов и 6 астронавтов[303]. Станция была обитаема с 13 марта 1986 года по 16 июня 2000 года[304]. Провела на орбите 15-ть лет вместо запланированных 5-ти[302]. Разрушилась при входе в атмосферу Земли, её обломки были затоплены на кладбище космических кораблей в акватории Тихого океана 23 марта 2001 года[305].

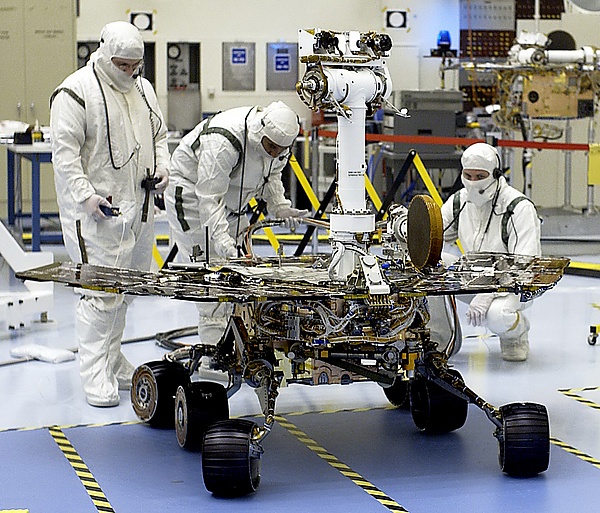

Начиная с 1995 года российскими специалистами из (НИИАР) изготавливались альфа-излучатели для спектрометров альфа-частиц (APXS), необходимые для проведения анализа химического состава скал и почв, которые использовались на американских марсоходах: «Марсианский поисковик», «Дух» и «Возможность»[306][307].

В 2011 году к Марсу был запущен марсоход «Любопытство», для которого Роскосмосом был предоставлен прибор «Динамическое альбедо нейтронов» (ДАН): используемый для обнаружения водорода, водяного льда вблизи поверхности Марса[308]. Являющийся совместной разработкой НИИ автоматики им. Н. Л. Духова при «Росатоме» (импульсный нейтронный генератор), Института космических исследований РАН (блок детектирования) и Объединённого института ядерных исследований (калибровка)[309].

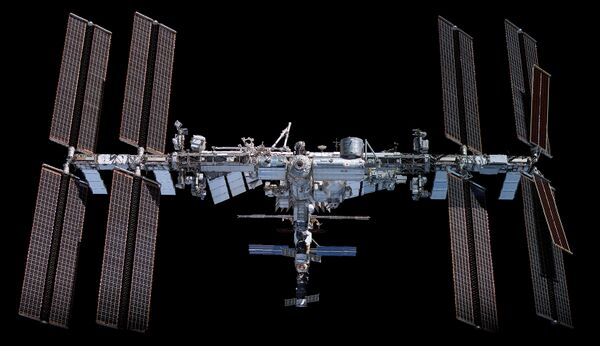

Новым витком в международном сотрудничестве стало создание «МКС» и совместная работа в рамках станции[310]. МКС была создана по проекту МИР-2[311]. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция[312]. МКС внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком[313]. Общая стоимость станции составляет более 150 миллиардов долларов[314]. 2021 году в состав МКС входит 15 основных модулей, российские — «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет», «Наука», «Причал», американские — «Юнити», «Дестини», «Квест», «Гармония», «Транквилити», «Купола», «Леонардо»; европейский «Коламбус»; японский «Кибо», состоящий из двух частей, а также экспериментальный модуль «BEAM»[315]

С 1992 года Россия успешно осуществляет коммерческие пуски, доставляя на отечественных ракетах-носителях оборудование других государств на орбиту Земли[316]. Всего с февраля 1992 по февраль 1993 года было выполнено 58 безаварийных пусков[317]. В 1995 году для запуска ракет Зенит был основан плавучий космодром «Морской старт»[318]. Его учредителями стали Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Aker Solutions, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш»[319]. После сворачивания американской программы «Космический челнок» в 2011 году Россия доставляет экипажи иностранных государств на «МКС» с помощью космических кораблей серии Союз[320]. До 2011 года стоимость одного места на борту Союза составляла 26,4 млн долларов, в 2012 году 51 млн[320]. По состоянию на 2016 год США выплатили России 3,4 млрд долларов за доставку своих астронавтов на МКС[320].

В 2007 году началась программа Союз на Куру по развитию сотрудничества между Роскосмосом и ЕКА, в рамках которой с космодрома Куру, во Французской Гвиане происходит запуск российских кораблей[321]. Для этого в Куру были построены специальные стартовые комплексы для новых ракет-носителей — «Союз-СТ-А» и «Союз-СТ-Б»[322]. Для осуществления ряда научных проектов ЕКА использует возможности российских ракет-носителей среднего класса «Союз» и тяжёлого класса «Протон»[323]. Совместно с ЕКА и НАСА российскими носителями были выведены на орбиту астрофизическая обсерватория «INTEGRAL», аппарат «Марс-экспресс», «Венера-экспресс» и другие[324]. Также совместно с ЕКА велась работа над созданием ракетного двигателя многоразового использования «Волга»[325].

В 2011 году закончился совместный с ЕКА эксперимент Марс-500, целью которого была имитация полёта на Марс[326]. Во время эксперимента шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе 519 дней[327]. Проект осуществлён Институтом медико-биологических проблем РАН в Москве[62]. Первые два этапа проекта 14- и 105-суточная изоляция, были успешно завершены к середине 2010 года[328]. Реализация третьего этапа имитирующего полёт началась 3 июня 2010 года и успешно завершилась 4 ноября 2011 года.В 2023 году стартовал следующий этап эксперимента.

Одним из примеров успешного сотрудничества является проект «Экзобиология на Марсе», осуществляемый совместно с ЕКА, его целью был поиск следов жизни на поверхности Марса[329]. 14 марта 2016 года по программе Экзомарс произведён запуск первого космического аппарата c космодрома Байконур[330].

С 2016 года в рамках программы международного сотрудничества астронавтов НАСА начали обучать русскому языку[331][332][333].

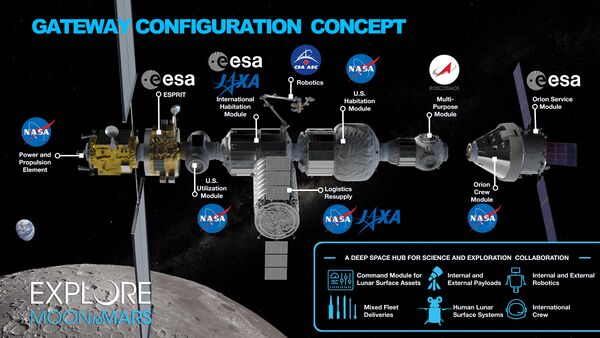

25 января 2021 года Роскосмос заявил, что не будет участвовать в программе создания международной окололунной станции «Gateway»[334]. Роскосмос пояснил, что для сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса специалисты госкорпорации продолжат консультации с НАСА в изучении Луны и строительства лунной станции Gateway[335].

28 января 1986 года космический шаттл «Челленджер» в самом начале миссии STS-51L разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полёта, что привело к гибели всех 7 членов экипажа[336]. Космический челнок «Колумбия» разрушился при посадке в 2003-м[337]. Погибли семь астронавтов[337]. Важный научный груз был потерян[337]. У шаттла имелось множество недостатков, среди них и отсутствие спасательных систем, которые есть, например, на российских Союзах, а также невозможность беспилотных полетов, в отличие от советского космического корабля «Бурана»[337]. Это стало приговором для программы «Космический Шаттл»[337]. Программу шаттлов постепенно свернули[337]. На долгое время американская космонавтика лишилась средств доставки людей на орбиту[337].

НАСА отказалось от запуска шаттлов Space Shuttle и вынуждено было обратиться за помощью к Роскосмосу[338][339]. С 2011 года для доставки астронавтов на МКС NASA покупало места в российских кораблях «Союз»[339]. За девять лет американское космическое агентство заплатило Роскосмосу за это 3,9 миллиарда долларов за 70 мест на борту кораблей «Союз»[340][341]. Кроме того, по просьбе НАСА на МКС доставлялись грузы[342]. Полет астронавта NASA Марка Ванде Хая в апреле 2021 года организовывала американская компания Axiom Space, его стоимость составила около 2 млрд рублей, на Землю астронавт вернулся в конце марта 2022 года[343].

В конце 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавт Анна Кикина полетит осенью 2022 года на американском корабле SpaceX Crew-5 по программе перекрёстных полётов, по этому в составе экипажа «Союза» будет включён астронавт НАСА[344].

В июне 2022 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров между Роскосмосом и НАСА о «перекрестных полетах» российских космонавтов и американских астронавтов на МКС[345]. Основная задача перекрёстных полётов обеспечить бесперебойную работу МКС[345]. Суть сводится к тому, что одно место на корабле «Союз» занимает американский астронавт, а место на американском космическом корабле получает российский космонавт[345][346]. 25 июня 2022 года Кикина отправилась в США для прохождения очередного этапа подготовки к полёту на корабле Crew Dragon[347]. 15 июля 2022 года было подписано соглашение между НАСА и Роскосмосом о перекрёстных полётах[348], вследствие чего, Анна Кикина на МКС отправилась в составе экипажа миссии Crew-5, а её место на «Союзе МС-22» занял Франсиско Рубио[349]. Соглашение по перекрёстным полётам предполагает три полёта с обменом космонавтами[350].

В феврале 2025 года «Роскосмос» и НАСА приняли решение продлить соглашение о перекрёстных полётах на 2026 год. Согласно действующим договорённостям, ведомства ежегодно проводят две совместные миссии. Также были изменены составы экипажей: в команде «Союза МС-28», который отправится на орбиту осенью 2025 года, Олега Платонова заменит Кристофер Уилльямс, тогда как российский космонавт примет участие в миссии Crew-11, запланированную на вторую половине 2025-го[351].

Отраслевое сотрудничество

Роскосмос совместно с Министерством обороны Российской Федерации занимается реализацией федерального проекта ГЛОНАСС.

С 2010 года предприятиями Роскосмоса и Росатома ведётся разработка ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса для космических кораблей[352]. В данном проекте предприятия Росатома отвечают за создание нового типа реактора повышенной мощности, а предприятия Роскосмоса — за создание энергоустановки и модуля на её основе[214].

«В 2016 году Роскосмос и Российский университет дружбы народов (РУДН) подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, в рамках которого будет проводиться подготовка кадров для предприятий и организация космической отрасли», — говорится в сообщении госкорпорации[353].

В августе 2016 года между Роскосмосом и Министерством сельского хозяйства было подписано соглашение, направленное на координацию научно-технического и информационно-аналитического взаимодействия в вопросах использования космических систем и комплексов наблюдения Земли для осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения[354].

В октябре 2021 года «Роскосмос» приостановил на месяц испытания ракетных двигателей в КБ химавтоматики в Воронеже для передачи неиспользованного кислорода медицинским учреждениям в размере 33 тонн ежедневно[355].

В декабре 2021 года Правительство Российской Федерации отменило действие соглашения с «Роскосмосом» о перспективных космических системах во взаимодействии с частными компаниями из-за его дублирования проекта «Сфера» после принятия 3-летнего бюджета последнего[356].

В мае 2025 года стало известно планах открыть 5 июля наземную станцию навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в Венесуэле. Контракт на размещение наземной станции был подписан 15 декабря 2022 года. Станция позволит повысить координатно-временные и точностные характеристики системы ГЛОНАСС в Западном полушарии и в глобальном масштабе[357].

Роскосмос заключил с НПО Лавочкина контракт на работы по созданию лунной электростанции, которая должна появиться к 2036 году. Лунная электростанция понадобится для долговременного энергоснабжения потребителей российской Лунной программы, например, луноходов или обсерватории, объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнёров. В работы, прописанные в контракте, входят разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, лётные испытания и развёртывание инфраструктуры на Луне[358].

Роскосмос ТВ

Телевизионная студия Роскосмоса была создана 11 января 2005 года[359]. Она выпускает продукцию в виде фильмов и программ о современной космической технике и людях, занятых в космической отрасли, для интернет платформы YouTube[360]. На счету киностудии более 50 документальных фильмов[361]. С 2006 года на телеканале Россия 24 еженедельно выходит программа телестудии Космонавтика[361]. С 4 октября 2012 года стала выходить еженедельная совместная программа радио «Голос России» и студии Роскосмоса — «Программа полёта»[362]. В марте 2021 года Роскосмос запустил свой первый канал, «Первый космический» транслирует научно-популярные передачи и фильмы о космосе[363]. С февраля 2012 года программа «Русский космос» выходила по субботам на спутниковом телеканале в пакете программ «Триколор»[364]. Основным отличием этого канала от других, по данным корпорации, является то, что там транслируются прямые эфиры запусков, включения из космоса и программы с экспертами и космонавтами корпорации[360]. Телеканал «Первый Космический» доступен для зрителей спутникового и онлайн-телевидения, его стратегическим партнером стал мультиплатформенный оператор «Триколор», а генеральным информационным партнером — радиостанция «Ретро FM»[360]. На портале YouTube выходит еженедельная новостная интернет-программа «Космическая среда»[361].

Экскурсии