Распад СССР

Распа́д СССР — прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик вследствие процессов системной дезинтеграции, имевших место в социальной структуре, народном хозяйстве, общественно-политическом и государственном устройстве страны.

Одним из главных признаков и проявлений распада СССР явилось стремление союзных республик к большей государственной и экономической независимости от союзного центра («парад суверенитетов»); в сентябре 1991 года союзный центр и главы союзных республик признали независимость Латвии, Литвы и Эстонии. В течение последних лет существования СССР на его территории обострились этнические конфликты (Карабахский конфликт, грузино-абхазский конфликт и грузино-южноосетинский конфликт, конфликт в Приднестровье и другие), обострился экономический кризис.

17 марта 1991 года на территории страны прошёл всесоюзный референдум о сохранении СССР. На вопрос о «необходимости сохранения СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик» положительно ответили свыше 76 % участников голосования. После референдума стартовал Новоогарёвский процесс, который должен был завершиться подписанием договора о создании Союза Суверенных Государств, объявлявшегося преемником СССР, однако после августовского кризиса 1991 года многие союзные республики объявили о независимости от СССР.

Распад Союза ССР был зафиксирован подписанием Беловежских соглашений и Алма-Атинской декларации 8 и 21 декабря 1991 года соответственно, которые учредили Содружество Независимых Государств. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв сложил свои полномочия, а на следующий день, 26 декабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. С разгоном Съезда народных депутатов и Верховного совета России в 1993 году был окончательно ликвидирован институт власти Советов.

Что важно знать

Политическое и социальное устройство СССР

В 1922 году, на момент своего создания, Союз Советских Социалистических Республик, располагавшийся на бо́льшей части территории Российской империи[комм. 1], унаследовал многонациональную структуру и многоконфессиональное устройство её общества.

Составлявшие Союз ССР союзные республики, по Конституции, считались суверенными государствами; за каждой из которых Конституцией закреплялось право выхода из состава СССР[1], но в законодательстве отсутствовали правовые нормы, регулировавшие процедуру этого выхода. Лишь в апреле 1990 года был принят соответствующий закон, предусматривавший возможность выхода союзной республики из состава СССР, но после реализации довольно сложных и трудно выполнимых процедур[2][3]. Тогда же в апреле 1990 был принят Закон «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Союза».

Формально, союзные республики имели право вступать в международные отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций; к примеру, Белорусская и Украинская ССР, по результатам достигнутых на Ялтинской конференции договорённостей, имели своих представителей в ООН с момента её основания. Вместе с тем реализация подобных положений требовала согласования союзным центром. Кроме того, назначения на ключевые партийные и хозяйственные должности в союзных республиках и автономиях предварительно рассматривались и утверждались в центре, решающую роль при однопартийной системе играло руководство и Политбюро ЦК КПСС.

Причины распада

В настоящее время нет единой оценки и исчерпывающего анализа причин, приведших к распаду СССР. Среди многочисленных повлиявших на этот процесс факторов, как внутренних, так и внешних[4], называют следующие:

- После того, как Михаил Горбачёв был назначен генеральным секретарём ЦК КПСС 11 марта 1985 года и начал реализовывать программу экономических и политических реформ, государство столкнулось с серьёзными проблемами и вызовами. Хотя цель реформ Горбачева заключалась в модернизации советской экономики и упорядочивания государственной бюрократии, его попытки не дали значительных результатов. Кроме того, введение политики гласности и перестройки привело к открытой критике коммунистического режима со стороны общественности и СМИ, что усугубило кризис советской власти. Реформы также вызвали повышенный интерес к демократическим и национальным движениям, которые начали набирать силу по всему Восточному блоку[4].

- Неэффективность и стагнация советской плановой экономики, острее всего выраженная хроническим товарным дефицитом; падение цен на нефть, которая к тому моменту была основным источником валютных поступлений, необходимых для оплаты импорта, в том числе продовольствия[5]. По некоторым показателям советская экономика на 1990 год занимала второе место в мире по величине. Тем не менее нехватка потребительских товаров была обычным явлением. Аналитические исследования свидетельствуют, что масштаб экономики чёрного рынка в СССР соответствовал более 10 % официального ВВП государства[4].

- Непропорционально большая доля ВВП, направляемая в непроизводственные сферы (госаппарат, армия, КГБ); Советский военный бюджет имел тенденцию к росту как минимум с начала 1970-х годов. Также распространено суждение, что советские расходы на оборону резко увеличились в ответ на президентство Рональда Рейгана и Стратегическую оборонную инициативу. Внешние оценки военных трат СССР колебались от 10 до 20 % ВВП, а в самой стране было сложно произвести точный учёт из-за того, что военный бюджет включал в себя различные правительственные министерства со своими конкурирующими интересами. Однако даже при отставании экономики вооружённые силы оставались хорошо финансируемыми. Кроме того, военная отрасль имела приоритет в области исследований и разработок, и технологические новаторы и потенциальные предприниматели, которые могли бы помочь поддержать частичный переход Горбачёва к рыночной экономике, отдавали предпочтение оборонной промышленности[4].

- Номенклатурная модель советской политической системы, кадровый застой и деградация политической элиты; стремительная потеря авторитета в обществе у ЦК КПСС;

- Неравномерность промышленно-хозяйственного развития внутри страны, растущее экономическое, технологическое и научное отставание от постиндустриальных стран Запада и зависимость от импорта технологий и ряда потребительских товаров. Хроническое отставание в уровне жизни от стран Запада;

- Негласное обогащение советской номенклатуры, наличие закрытых систем распределения, коррупция правящего класса на фоне стагнации экономики социалистической модели;

- Расходы на финансовую поддержку прокоммунистических режимов по всему миру;

- Афганская война (1979—1989). Военное присутствие в Афганистане в значительной мере подрывало легитимность советского правительства, оставляя довольно негативный след в истории этой республики. Имевшая значительные заслуги во Второй мировой войне советская армия оказалась в сложном положении в совсем другом для неё конфликте. Несмотря на то, что в войну было вовлечено до миллиона советских солдат, около 15 тысяч из них погибли, а тысячи были ранены. По некоторым оценкам, погибло свыше миллиона афганцев, в основным мирных жителей, и не менее 4 миллионов были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий. Советские силы не смогли напрочь справиться с моджахедами, вооружёнными американскими ракетами класса «земля-воздух». Тем не менее, государство контролировало СМИ, и инакомыслие по поводу ввода советских войск в Афганистан имело приглушённый характер, однако впоследствии начавшаяся гласность открывала всеобщее выражение усталости от войны. Военные силы оказались в тупике в Афганистане и потеряли все возможные рычаги воздействия на сдерживание проведения перестройки. В советских республиках ветераны, прошедшие Афганскую войну, протестовали против войны, и многие солдаты из среднеазиатских республик чувствовали более тесную связь с афганцами, нежели с русскими, что приводило к массовым протестам. Раскол соотношений с Москвой был более драматичным в европейских республиках. Например, в УССР произошли антивоенные демонстрации, а оппозиционные силы в Прибалтике рассматривали войну в Афганистане через призму оккупации их стран[4].

- Моноцентризм в механизме принятия решений. Все важные решения принимались в «союзном центре», что приводило к неэффективности, бюрократизму, потере времени и недовольству региональных властей[6];

- Растущее недовольство населения, связанное с постоянными перебоями в поставках продовольствия и прочих товаров первой необходимости.

- На рубеже 1980—1990-х годов в Восточной Европе происходит массовое падение коммунистических режимов. При этом СССР отказался от так называемой Доктрины Брежнева и не стал вмешиваться во внутренние дела своих союзников по Организации Варшавского Договора;

Движения в республиках за выход из состава СССР

7 февраля 1990 года Центральный Комитет КПСС объявил об ослаблении монополии на власть, в течение нескольких недель прошли первые конкурентные выборы. Многие места в парламентах союзных республик получили либералы и националисты из разнообразных общественных движений («народных фронтов»). В течение 1989—1991 годов произошли события, известные под названием «парад суверенитетов», в ходе которого все союзные и многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в которых оспаривался приоритет общесоюзных законов над республиканскими, что привело к «войне законов». Также республиками были предприняты действия по контролю над местной экономикой, включая отказы выплачивать налоги в союзный и федеральный российский бюджеты. Эти конфликты перерезали многие экономические связи, что ещё больше ухудшило экономическое положение в СССР.

Первой территорией СССР, объявившей независимость в январе 1990 года в ответ на бакинские события, была Нахичеванская АССР. До августовского путча объявили о независимости с одновременным выходом из СССР две союзные республики: Литва (11 марта 1990) и Грузия (9 апреля 1991); об отказе вступать в Союз суверенных государств (ССГ) объявили Эстония, Латвия, Молдавия, Армения. Движение за независимость существовало также в Азербайджане (азербайджанский Народный Фронт).

Сразу после августовских событий суверенитет до конца 1991 года провозгласили все оставшиеся союзные республики, а также несколько автономных республик на территориях бывших союзных республик вне России, часть из которых позже стали непризнанными государствами.

| Республика | Переименование | Провозглашение суверенитета | Провозглашение выхода из СССР | Независимость де-юре |

|---|---|---|---|---|

| Эстонская ССР | 8 мая 1990 | 16 ноября 1988 | 8 мая 1990[7] | 6 сентября 1991[8] |

| Литовская ССР | 11 марта 1990 | 26 мая 1989 | 11 марта 1990 | 6 сентября 1991[9] |

| Латвийская ССР | 4 мая 1990 | 28 июля 1989[10] | 4 мая 1990 | 6 сентября 1991[11] |

| Азербайджанская ССР | 5 февраля 1991 | 23 сентября 1989 | 30 августа 1991 | 26 декабря 1991 |

| Грузинская ССР | 14 ноября 1990 | 26 мая 1990[12][13][14] | 9 апреля 1991 | 26 декабря 1991 |

| Российская СФСР | 25 декабря 1991 | 12 июня 1990 | 12 декабря 1991[15] | 26 декабря 1991 |

| Узбекская ССР | 30 сентября 1991 | 20 июня 1990 | 31 августа 1991[16] | 26 декабря 1991 |

| Молдавская ССР | 5 июня 1990 | 23 июня 1990 | 27 августа 1991 | 26 декабря 1991 |

| Украинская ССР | 17 сентября 1991 | 16 июля 1990 | 24 августа 1991 | 26 декабря 1991 |

| Белорусская ССР | 19 сентября 1991 | 27 июля 1990[17] | 25 августа 1991 | 26 декабря 1991 |

| Туркменская ССР | 27 октября 1991 | 22 августа 1990 | 27 октября 1991 | 26 декабря 1991 |

| Армянская ССР | 24 августа 1990 | — | 23 августа 1990 | 26 декабря 1991 |

| Таджикская ССР | 31 августа 1991 | 24 августа 1990 | 9 сентября 1991 | 26 декабря 1991 |

| Казахская ССР | 10 декабря 1991 | 25 октября 1990 | 16 декабря 1991[18] | 26 декабря 1991 |

| Киргизская ССР | 5 февраля 1991 | 15 декабря 1990 | 31 августа 1991 | 26 декабря 1991 |

События 1990 года в РСФСР

Россия входила в СССР как одна из союзных республик, представлявшая подавляющее большинство населения СССР, его территории, экономического и военного потенциала. Центральные органы РСФСР находились в Москве, как и общесоюзные, однако традиционно воспринимались как второстепенные по сравнению с органами власти СССР.

Попыткам Михаила Горбачёва сохранить СССР был нанесён серьёзный удар с избранием Бориса Ельцина 29 мая 1990 года председателем Верховного Совета РСФСР. С этого момента власти РСФСР взяли курс на провозглашение суверенитета в составе СССР и на признание суверенитета остальных союзных и собственных автономных республик. 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, установив приоритет российских законов над союзными. С этого момента общесоюзные органы власти начали терять контроль над страной.

Принятие Декларации положило начало явлению, получившему наименование «войны законов» между союзным «центром» и РСФСР: российский парламент, ссылаясь на положения Декларации, принимал законодательные акты, не соответствующие или прямо противоречащие союзному законодательству, включая Конституцию СССР. К таковым, например, можно отнести Закон РСФСР от 14.07.1990 г. «О собственности на территории РСФСР», постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.08.1990 г. «О защите экономической основы суверенитета РСФСР», Закон РСФСР от 31.10.1990 г. «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР», Закон РСФСР от 24.10.1990 г. «О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР» и др. нормативные акты. 15 декабря 1990 г. в Конституцию РСФСР были внесены изменения, согласно которым российские власти получили право приостанавливать на территории РСФСР действие союзных нормативных актов, «ущемляющих суверенные права РСФСР»[19][20].

Референдум о сохранении СССР

В марте 1991 года состоялся референдум, на который был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». «За» проголосовало 77,85 % от числа принявших участие в референдуме.

В шести союзных республиках (Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения), которые ранее объявили о независимости или о переходе к независимости, всесоюзный референдум фактически не проводился (властями этих республик не были сформированы Центральные избирательные комиссии, голосования населения не состоялась) за исключением некоторых территорий (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье), но в другое время проводились референдумы о независимости самой республики.

На основе концепции референдума с учётом его результатов предполагалось заключение 20 августа 1991 года CCГ как мягкой федерации.

Путч 1991 года и поражение союзного центра

В августе 1991 года консервативное крыло советского руководства вело подготовку введения чрезвычайного положения в стране. 18 августа 1991 года часть высшего руководства СССР, Правительства СССР и ЦК КПСС организовали чрезвычайный комитет — ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента СССР М. С. Горбачёва введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. Члены ГКЧП предпринимают попытку остановить распад СССР, не допустить подписания союзного договора, фактически упразднявшего СССР, ввести чрезвычайное положение в стране.

19 августа 1991 года ГКЧП объявляет чрезвычайное положение в Москве и ряде других регионов, вводит в город войска и танки. 19 августа президент РСФСР и Верховный совет РСФСР оказывают решительное сопротивление ГКЧП. 19—21 августа в Москве и Ленинграде проходят массовые митинги протеста и демонстрации. 19 августа Ельцин, выступая с танка Таманской дивизии напротив Дома Советов, называет происходящие события путчем и призывает население страны оказать сопротивление путчистам. В ходе трёхдневного противостояния стало ясно, что армия не будет выполнять приказы ГКЧП, в войсках произошёл раскол. Столкнувшись с массовым сопротивлением москвичей и переходом некоторых воинских частей на сторону защитников Белого дома, ГКЧП 21 августа вывел военные подразделения из города. 22 августа 1991 года члены ГКЧП были арестованы.

После поражения ГКЧП союзный центр в лице президента СССР Горбачёва начал стремительно терять власть. С конца августа начался демонтаж союзных политических и государственных структур. 23 августа 1991 года деятельность КП РСФСР была сначала приостановлена, а затем запрещена. Были закрыты и опечатаны здания ЦК КПСС, обкомов, райкомов, партийных архивов и др. Вскоре Ельцин запретил деятельность КПСС на территории РСФСР. Был временно закрыт выпуск газет «Правда», «Советская Россия», «Гласность», «Рабочая трибуна», «Московская правда», «Ленинское знамя». 23 августа подписан и опубликован Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР», предусматривавший передачу РСФСР всех предприятий и организаций союзного значения, находившихся на её территории, за исключением тех, управление которыми передано по российским законам органам СССР.

24 августа, в связи с участием членов Кабинета Министров СССР в деятельности ГКЧП, Совет Министров РСФСР во главе с И. С. Силаевым предложил Горбачёву расформировать союзное правительство. Правительство РСФСР отказывалось выполнять распоряжения союзного правительства до формирования его нового состава. Совет Министров РСФСР объявил, что возлагает на себя руководство министерствами и ведомствами СССР, подведомственными им объединениями, предприятиями и организациями, расположенными на территории РСФСР. Должностным лицам министерств и ведомств СССР было указано руководствоваться в своей деятельности решениями Совета Министров РСФСР и указаниями уполномоченных членов Правительства РСФСР. 24 августа 1991 года Горбачёв сложил с себя полномочия Генсека ЦК КПСС и предложил ЦК самораспуститься. Было распущенно советское правительство.

В сентябре 1991 года состоялся состоялся V внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Съезд принял «Декларацию прав и свобод человека»[21], объявил переходный период для формирования новой системы государственных отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. Из принятых на Съезде документов следовало, что действие Конституции СССР приостанавливалось. Страна входила в состояние переходного периода, который должен был закончиться с принятием новой Конституции и выборами новых органов власти. Руководители Союза и союзных республик объявили переходный период для принятия новой Конституции и для подготовки и подписания договора о Союзе Суверенных Государств (ССГ), заявили о создании Государственного совета в составе Президента СССР и высших должностных лиц 10 республик. 5 сентября 1991 года Съезд постановил прекратить деятельность Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, то есть фактически распустил высшие органы государственной власти СССР.

6 сентября на первом заседании Госсовета была признана независимость Латвии, Литвы, Эстонии. В августе — сентябре 1991 года все союзные республики, кроме РСФСР, Казахстана и Туркмении, объявили о своей независимости.

18 октября 1991 года в Кремле был заключён Договор об Экономическом сообществе, преамбула которого начиналась словами: «Независимые государства, являющиеся и бывшими субъектами Союза Советских Социалистических Республик, безотносительно к их нынешнему статусу…», что означало фактическое признание независимости республик, которые ранее объявили о выходе из Союза. Его подписали лидеры восьми республик (Белорусская ССР, Казахская ССР, РСФСР, Туркменская ССР и объявившие о выходе из СССР Армения, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), а также М. С. Горбачёв как президент СССР. Участниками договора признавались свобода выхода из сообщества, частная собственность, свобода предпринимательства и конкуренция. Договором разрешалось введение национальных валют; предполагалось разделение золотого запаса СССР, его алмазного и валютного фондов[22].

22 октября 1991 года вышло постановление Государственного совета СССР об упразднении союзного КГБ. На его базе было предписано создать Центральную службу разведки (ЦСР) СССР (внешняя разведка, на базе Первого главного управления), Межреспубликанскую службу безопасности (внутренняя безопасность) и Комитет по охране государственной границы). КГБ союзных республик переводились «в исключительную юрисдикцию суверенных государств». Окончательно общесоюзная спецслужба была ликвидирована 3 декабря 1991 года.

6 ноября 1991 указом Президента РСФСР Б. Ельцина деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР на территории РСФСР была прекращена (Спустя год Конституционный суд РФ признал конституционным запрет руководящих структур КПСС и КП РСФСР, но не первичных территориальных организаций партии, «постольку, поскольку эти организации сохраняли свой общественный характер и не подменяли государственные структуры», а также при их организационном оформлении с соблюдением требований законодательства РФ).

14 ноября 1991 году Госсовет принял постановление о ликвидации всех министерств и других центральных органов государственного управления СССР с 1 декабря 1991 года. 15 ноября 1991 года Министерству экономики и финансов РСФСР переподчиняются все структуры, подразделения и организации бывшего Министерства финансов СССР. Одновременно прекращается финансирование министерств и ведомств СССР, кроме тех, которым переданы некоторые функции управления Российской Федерации. Генеральному прокурору РСФСР переподчиняются все организации союзной прокуратуры, включая военную прокуратуру.

15 ноября, после формирования нового Правительства РСФСР, Ельцин подписал пакет из десяти президентских указов и правительственных распоряжений, которые намечали конкретные шаги в сторону рыночной экономики. Предполагалось объявить о либерализации цен с 1 декабря 1991 года. Однако затем под давлением других республик ещё формально существовавшего СССР, имевших общую рублёвую зону с Россией, либерализация цен была отложена сначала на 16 декабря 1991 года, а затем на начало января 1992 года[23].

22 ноября Верховный Совет РСФСР признаёт Центральный банк России единственным органом денежно-кредитного и валютного регулирования на территории республики. Ему передаются в полное хозяйственное ведение и управление материально-техническая база и иные ресурсы Госбанка СССР. 27 ноября 1991 года опубликован Указ президента РСФСР «О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР», по которому свыше 70 союзных министерств и ведомств переводятся под российскую юрисдикцию.

Беловежские соглашения

8 декабря 1991 года главы Белоруссии, России и Украины в Беловежской пуще (село Вискули, Белоруссия) констатировали, что СССР прекращает своё существование, объявили о невозможности образования ССГ и подписали Соглашение о создании СНГ.

10 декабря Верховный Совет Украины и Верховного Совета Белоруссии ратифицировали соглашение. В тот же день народные депутаты СССР Александр Оболенский и Владимир Самарин начали сбор подписей среди своих коллег за созыв чрезвычайного VI Съезда народных депутатов СССР[24]. Под обращением к Президенту СССР и Верховному Совету СССР с предложением созвать Съезд подписались 397 депутатов.

11 декабря Комитет конституционного надзора СССР выступил с заявлением, осуждавшим Беловежское соглашение. Заявление содержало следующий вывод: «Любые республики не могут принимать на себя решение вопросов, касающихся прав и интересов других республик. С этой точки зрения содержащаяся в Соглашении констатация того, что „Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование…“ не имеет юридической силы». Позиция ККН основывалась также на том, что «в соответствии с Союзным договором 1922 года Белоруссия, РСФСР и Украина, являясь одними из учредителей СССР, вместе с тем никакого особого статуса и каких-либо дополнительных прав по сравнению с остальными союзными республиками не имели. С того времени в конституционном законодательстве СССР стал действовать принцип равноправия союзных республик. Следовательно, Белоруссия, РСФСР и Украина были неправомочны решать вопросы, касающиеся прав и интересов всех республик, входящих в Советский Союз». Практических последствий это заявление не имело.

12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежское соглашение, а также принял решение о денонсации РСФСР союзного договора 1922 года[25][26][27] и об отзыве российских депутатов из сформированного в октябре нового Верховного совета СССР. Вследствие отзыва депутатов от РСФСР и Белорусской ССР, Совет Союза лишился кворума.

12 декабря 1991 годы был издан указ Президента РСФСР N 269 «О едином экономическом пространстве РСФСР». 13 декабря президент СССР Михаил Горбачёв свои указом утвердил новый текст воинской присяги, в которой не было упоминания об СССР[28].

15 декабря Ельцин предупредил Горбачёва о том, что администрация президента РСФСР и сам президент РСФСР будут работать в Кремле и что поэтому он, Горбачёв, должен оставить Кремль.

16 декабря Верховный Совет РСФСР принял постановление, по которому всё имущество союзного парламента перешло в собственность парламента России[29] Президиум Верховного Совета РСФСР постановил передать в ведение российского парламента все здания и сооружения, ранее принадлежавшие Верховному Совету СССР (в том числе жилые), лечебно-оздоровительные, медицинские организации и другие учреждения с их недвижимым и движимым имуществом, денежные средства в рублях и иностранной валюте, помещённые в банках, страховых, акционерных обществах, совместных предприятиях и иных учреждениях и организациях.

17 декабря председатель Совета Союза К. Д. Лубенченко констатировал отсутствие кворума на заседании[30]. Члены Совета Союза провели собрание народных депутатов СССР. Собрание приняло заявление в связи с подписанием Беловежского соглашения и ратификацией его Верховными Советами России, Белоруссии и Украины, в котором отметило, что считает принятые решения о ликвидации общегосударственных органов власти и управления незаконными и не отвечающими сложившейся ситуации и жизненным интересам народов и заявило, что в случае дальнейшего осложнения обстановки в стране оставляет за собой право созыва в будущем Съезда народных депутатов СССР[31].

17 декабря в Москве состоялась встреча президента России Бориса Ельцина с госсекретарём США Джеймсом Бейкером. Выступая перед журналистами по завершении переговоров Ельцин заявил, что Россия обратилась к Соединённым Штатам с просьбой о дипломатическом признании, отметив, что крупнейшая республика бывшего Союза рассчитывает занять место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.

18 декабря Совет Республик принял заявление, согласно которому он «воспринимает с пониманием Соглашение Республики Беларусь, РСФСР и Украины о создании Содружества Независимых Государств и считает его реальной гарантией выхода из острейшего политического и экономического кризиса». Также в данном заявлении отмечалось, что «недопустимы антиконституционные действия по отношению к Верховному Совету СССР и Президенту СССР»[32].

19 декабря 1991 года указом Президента РСФСР деятельность МЭК СССР на территории РСФСР была прекращена. Аппарат, ведомства и другие структуры Межгосударственного экономического комитета, находящиеся на территории РСФСР, были переданы в ведение Правительства РСФСР. Президент РСФСР Борис Ельцин подписал постановления российского правительства о прекращении деятельности Межреспубликанской службы безопасности и МВД СССР на территории Российской Федерации[33]. 19 декабря Ельцин также принял решение о прекращении деятельности МИД СССР; на следующий день был упразднён Государственный банк СССР.

21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате (Казахстан) к СНГ присоединилось Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан; были подписаны Алма-Атинская декларация и протокол к беловежскому соглашению о создании СНГ. Главы одиннадцати бывших союзных республик объявили о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик[34]. Лидеры республик, образовавших СНГ, уведомляли Горбачёва о прекращении существования института Президента СССР и выражали благодарность Горбачёву «за положительный вклад». Сообщение о решениях, принятых в Алма-Ате, по созданию СНГ, пришло в Москву во второй половине дня 21 декабря, и Горбачёв начал в тот же день готовить своё заявление об отставке.

Окончательная ликвидация СССР

23 декабря Верховный Совет Казахской ССР ратифицировал Беловежское соглашение вместе с Алма-атинским протоколом. Упоминания о том, что Казахстан является союзной республикой СССР, оставались в Конституции Казахской ССР 1978 года (Глава 7. Казахская ССР — Союзная Республика в составе СССР, ст. 68-75) вплоть до 28 января 1993 года, когда была принята и вступила в силу Конституция Республики Казахстан.

23 декабря, после встречи Горбачёва и Ельцина, вышло их совместное распоряжение, согласно которому деятельность аппарата президента СССР прекращалась. 24 декабря постановлением Совета Республик была прекращена деятельность Верховного Совета СССР и его органов.

24 декабря 1991 года было прекращено членство СССР в ООН — место СССР заняла РСФСР (Российская Федерация), к которой также перешли права постоянного члена Совета Безопасности ООН.

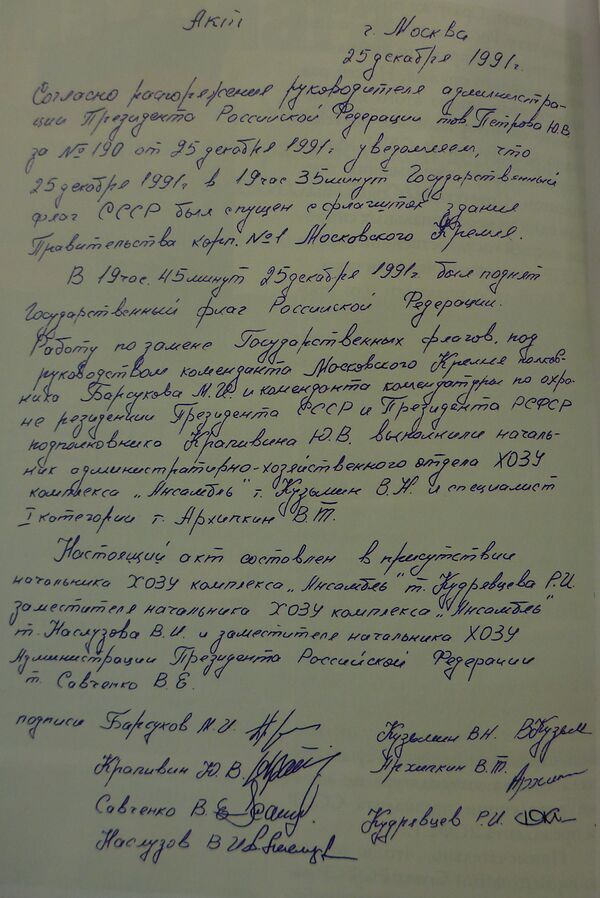

25 декабря 1991 года президент СССР Горбачёв уходит в отставку со своего поста[35], подписав указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего Советских Вооружённых Сил и передал управление стратегическим ядерным оружием президенту России Б. Н. Ельцину. В тот же день соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховным Советом Таджикистана[36].

26 декабря сессия верхней палаты Верховного Совета СССР приняла декларацию № 142-Н о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ, постановление об освобождении от должности судей Верховного и Высшего арбитражного судов СССР и коллегии Прокуратуры СССР со 2 января 1992 года № 143-Н, постановления об освобождении от должности председателя Госбанка В. В. Геращенко № 144-Н и его первого заместителя В. Н. Куликова № 145-Н.

28 декабря 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление, где говорилось, что Верховный Суд СССР, Высший Арбитражный Суд СССР и Прокуратура СССР упраздняются со 2 января 1992 года.

26 декабря 1991 года считается днём прекращения существования СССР, хотя некоторые учреждения и организации СССР (например, Контрольная палата, Госбанк, Министерство обороны, Госстандарт СССР, Министерство гражданской авиации, Комитет по охране государственной границы[37]) ещё продолжали функционировать в течение 1992 года.

4 января 1992 года Верховный Совет Узбекистана ратифицировал соглашение о создании СНГ и протокол к нему[38]. 6 марта 1992 года Верховный Совет Киргизии ратифицировал Алма-атинский протокол к Беловежскому соглашению[39]. Также была ратифицирована Алма-Атинская декларация о целях и принципах СНГ, где тоже говорилось о прекращении существования СССР.

В апреле 1992 года Vl съезд народных депутатов России трижды отказался ратифицировать соглашение и исключить из текста Конституции РСФСР упоминание о Конституции и законах СССР[40], что впоследствии стало одной из причин противостояния Съезда народных депутатов с президентом Ельциным и в дальнейшем привело к разгону Съезда в октябре 1993 года. Конституция СССР и законы СССР продолжали упоминаться в статьях 4 и 102 Конституции Российской Федерации — России (РСФСР) 1978 года вплоть до 25 декабря 1993 года, когда вступила в силу принятая всенародным голосованием Конституция Российской Федерации, которая не содержала упоминания о Конституции и законах Союза ССР.

19 июня 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал закон о полном исключении упоминаний об СССР из Конституции Украины.

Последствия

Российская Федерация стала правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Советского Союза в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами РФ.

Остальные постсоветские государства (за исключением прибалтийских) также стали правопреемниками СССР (в частности, обязательств СССР по международным договорам) и соответствующих союзных республик на своих территориях. Латвия, Литва и Эстония объявили себя продолжателями соответствующих государств, существовавших в 1918—1940 годах, Грузия объявила себя продолжателем Республики Грузия 1918—1921 годов, Молдавия не является продолжателем МССР, поскольку в стране был принят закон, в котором указ о создании МССР назван «незаконным». Азербайджан объявил себя продолжателем АДР, при этом сохраняя некоторые соглашения и договоры, принятые Азербайджанской ССР.

В результате распада СССР возникла неопределённость границ между бывшими союзными республиками. Процесс делимитации границ растянулся до 2000-х годов. Делимитация российско-казахстанской границы проведена только в 2005 году. 18 мая 2005 года главы МИД России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали «Договор между Правительством Эстонской Республики и Правительством Российской Федерации об эстонско-русской границе» и «Договор между Правительством Эстонской Республике и Правительством Российской Федерации о делимитации морских зон в Финском заливе и в заливе Нарва», закрепившие российско-эстонскую границу по существовавшей в советские времена административной границе между РСФСР и Эстонской ССР с уступкой друг другу по 128,6 га суши и по 11,4 км² поверхности озёр[41].

3 сентября 2010 года был подписан «Договор о государственной границе между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» и соглашение о рациональном использовании и охране водных ресурсов реки Самур, по которым 390-километровый участок азербайджано-российской границы проходит от точки стыка России, Азербайджана и Грузии до Каспийского моря посреди реки.

Статус космодрома Байконур, который находится на территории Казахстана, был урегулирован в 1994 году с заключением с казахстанской стороной договора о долгосрочной аренде. Комплекс арендуется Россией у Казахстана (договор на период до 2050 года).

Распад СССР повлёк за собой введение новыми независимыми государствами своего гражданства и замену советских паспортов на национальные.

В России замена советских паспортов окончилась в 2004 году. Гражданство России (на тот момент — гражданство РСФСР) введено Законом «О гражданстве Российской Федерации» от 28 ноября 1991 года, который вступил в силу с момента опубликования 6 февраля 1992 года. В соответствии с ним, гражданство Российской Федерации предоставлено всем гражданам СССР, постоянно проживающим на территории РСФСР на день вступления в силу закона, если в течение года после этого они не заявят об отказе от гражданства. 9 декабря 1992 года вышло постановление правительства РСФСР № 950 «О временных документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации». В соответствии с этими нормативными актами населению были выданы вкладыши в советские паспорта о российском гражданстве. В 2002 году вступил в силу новый Закон «О гражданстве Российской Федерации», устанавливающий гражданство в соответствии с этими вкладышами.

Советский рубль некоторое время продолжал хождение на территории большинства постсоветских республик (в некоторых — параллельно с местными валютами и их суррогатами). 26 июля — 7 августа 1993 года в России была проведена денежная реформа, в ходе которой из денежного обращения России были изъяты казначейские билеты Госбанка СССР. Реформа также решала задачу по разделению денежных систем России и других стран СНГ, использовавших рубль в качестве платежного средства во внутреннем денежном обороте.

В течение 1992—1993 годов практически все союзные республики ввели собственные валюты. Исключением были Таджикистан, где российский рубль использовался в качестве основной валюты до 1995 года, и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ввела приднестровский рубль в 1994 году), а также частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

На конец 1991 года пассивы бывшего Союза оценивались в $ 93,7 млрд, а активы — в $ 110,1 млрд. Депозиты Внешэкономбанка составляли около 700 млн долларов. В Соглашении государств СНГ о собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 30 декабря 1991 года предусматривалось, что каждое из государств-участников СНГ получает справедливую долю в собственности СССР за рубежом, размеры долей были определены Соглашением о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 года. Впоследствии, однако, на двусторонней основе Россия договорилась с государствами-участниками СНГ, за исключением Украины, о принятии их долей внешнего долга бывшего СССР и долей в активах бывшего СССР за границей.

В результате распада СССР число ядерных держав увеличилось, так как на момент подписания Беловежских соглашений советское ядерное оружие дислоцировалось на территории четырёх союзных республик: России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Решение о вывозе в Россию тактических ядерных боеприпасов было принято во время Беловежских соглашений в виде подписанного 21 декабря 1991 года Соглашения о совместных мерах в отношении ядерного оружия[42][43]. Уже весной 1992 года все тактические ядерные боеприпасы с территории бывшего СССР были вывезены в Россию. Стратегические ядерные боеприпасы распределялись следующим образом:[43]

| Страна | МБР | БРПЛ | Авиа | Всего |

|---|---|---|---|---|

| Россия | 3970 | 2652 | 271 | 6893 |

| Украина | 1240 | Нет | 372 | 1612 |

| Казахстан | 980 | Нет | 240 | 1220 |

| Белоруссия | 81 | Нет | Нет | 81 |

| Итого | 6171 | 2652 | 883 | 9806 |

Судьба стратегических ядерных вооружений была решена в рамках подписания Россией, Украиной, Казахстаном, Белоруссией и США дополнительного соглашения к СНВ-1, известного как Лиссабонский протокол от 23 мая 1992 года. В нём оговаривалось, что Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина являются правопреемниками СССР по условиям Договора СНВ-1. Также протокол оговаривал обязательства Белоруссии, Казахстана и Украины избавиться от ядерных вооружений и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия на правах государств, не обладающих ядерным оружием[43].

Согласно лиссабонским договоренностям они вступали в силу после ратификации всеми подписантами Лиссабонского протокола[43].

4 февраля 1993 года парламент Белоруссии ратифицировал Лиссабонский протокол. 22 июля 1993 года Белоруссия присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного государства. В обмен Белоруссия получила средства на ликвидацию боезарядов и их носителей на территории государства в рамках американской Программы совместного уменьшения угрозы («Программа Нанна-Лугара»). Также существовал ряд программ помощи со стороны Германии, Швеции и Японии по повышению уровня безопасности на ядерно-опасных объектах Белоруссии[43].

2 июля 1992 года парламент Казахстана ратифицировал Лиссабонский протокол. 12 февраля 1994 года Казахстан присоединился к ДНЯО в качестве безъядерного государства. Так как на территории республики оказалось множество ядерно-опасных объектов, включая объекты с высокообогащенным ураном и плутонием, Казахстан получил ряд программ и сделок по снижению опасности, исходящей от них. В их числе была помощь в рамках программы Нанна-Лугара (85 млн долларов) и выкуп США высокообогащенного урана[43].

Несмотря на заявленный ещё в 1991 году Верховной Радой безъядерный статус Украины позиция Украины при ратификации Лиссабонского протокола оказалась более сложной. Компенсацию за безъядерный статус правительство Украины оценило в $2,8 млрд и требовало гарантий безопасности от всех держав, официально обладающих ядерным оружием (России, США, Великобритании, Франции и Китая)[44]. 18 ноября 1993 года Верховная Рада ратифицировала Договор СНВ-1 с односторонними изменениями, которые оговаривали сохранение за Украиной ядерных вооружений. США и Россия не приняли эту ратификацию[43]. После интенсивных переговоров 3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол. 16 ноября 1994 года Украина присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного государства. В качестве компенсации Украина получила порядка 500 млн долларов по программе Нанна-Лугара. Также США увязали заключение контракта по соглашению ВОУ-НОУ с поставками Россией ядерного топлива для украинских АЭС на сумму 160 млн долларов в качестве компенсации за ядерное оружие[45].

5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум), подтверждавший выполнение в отношении Украины положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора.

В ходе событий 1991 года наряду с «парадом суверенитетов» бывших советских республик начал проводиться в жизнь принцип «новым независимым государствам — собственные вооружённые формирования». Подписанию в Беловежской пуще Соглашения о Содружестве Независимых Государств предшествовало совещание в союзном министерстве обороны, на котором министры обороны суверенных государств, ещё входивших в состав СССР, договорились о долевом участии в формировании военного бюджета страны. Участники встречи в Алма-Ате 21 декабря фактически лишили Горбачева полномочий Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР, поручив командование Вооружёнными Силами министру оборону СССР маршалу авиации Евгению Шапошникову.

30 декабря 1991 года в Минске состоялась встреча глав государств СНГ, в ходе которой страны — участницы СНГ подписали ряд документов по военным вопросам, в соответствии с которыми Министерство обороны СССР подлежало ликвидации, а вместо него создавалось Главное командование Объединённых Вооружённых сил СНГ. Государства СНГ получили право создавать собственные вооружённые силы на базе частей и подразделений Вооружённых Сил СССР, которые дислоцировались на территории этих государств, за исключением тех из них, которые признавались «стратегическими силами» и должны были остаться под объединённым командованием СНГ. Дальнейшие события, однако, показали, что у руководителей, подписавших пакет военных документов, не было единого представления ни о том, что входит в понимание «стратегические силы», ни о том, каков должен быть статус и условия размещения этих сил на территории новых государств.

Примерно с конца января 1992 года Министерство обороны СССР стало фактически называть себя главным командованием Вооружённых Сил СНГ[46]. Лишь 14 февраля 1992 года Совет глав государств СНГ официально назначил Шапошникова Главнокомандующим Объединёнными Вооружёнными Силами (ОВС) СНГ. И только лишь 20 марта того же года на базе Министерства обороны СССР официально создано Главное командование (Главкомат) ОВС СНГ[47].

С августа 1992 года Черноморский флот существовал как объединённый флот России и Украины, для кораблей и судов которого был предусмотрен Военно-морской флаг Черноморского флота.

Несколько лет флот сохранял неопределённый статус и служил источником трений между двумя государствами. Статус бывшего Черноморского флота СССР был урегулирован только в 1997 году с его разделом между Россией и Украиной. 12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был поднят исторический Андреевский флаг.

В последние годы существования СССР на его территории разгорелся ряд межнациональных конфликтов. После распада советского государства многие из них перешли в фазу вооружённых столкновений:

Примечания

- Комментарии

- Источники

Литература

- Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М.: Омега-Л, 2014. — 608 с. — (Высшее юридическое образование). — 1500 экз. — ISBN 978-5-370-03203-5.

- Внутриполитические процессы в России и Украине и перспективы российско-украинских отношений в период 2014—2020 гг / Отв. редакторы - В. И. Пантин, В. В. Лапкин. — М.: ИМЭМО РАН, 2014. — 119 с. — (Библиотека Института мировой экономики и международных отношений). — 1500 экз. — ISBN 978-5-9535-0413-3.

- Гайдар Е. Т. Гибель империи: уроки для современной России. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: РОССПЭН, 2007. — 448 с. — 8000 экз. — ISBN 5-8243-0759-8.

- Зенькович Н. А. 1991. СССР. Конец проекта. — М.: Олма Медиа Групп, 2009. — 576 с. — 2500 экз. — ISBN 978-5-373-02629-1.

- Рой Медведев. Советский Союз. Последние годы жизни. — М.: Время, 2015. — 416 с. — (Собрание сочинений Жореса и Роя Медведевых). — 2000 экз. — ISBN 978-5-9691-0859-2.

- Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты / Редакторы: Сергей Абашин, Валентин Бушков. — М.: Наука, 2004. — 224 с. — (Антология). — 1050 экз. — ISBN 5-02-009809-4.

- Дэниел Ергин. В поисках энергии: Ресурсные войны, новые технологии и будущее энергетики = Daniel Yergin "The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World". — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 720 p. — ISBN 978-5-9614-4379-0.

- Стивен Коэн. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? / перевод Ирины Давидян. — М.: АИРО-XXI, 2007. — 200 с. — (Первая публикация в России). — 3000 экз. — ISBN 5-91022-044-6.

- Кремнев П. П. Международно-правовые проблемы, связанные с распадом СССР // Вестник Московского университета (МГУ имени М. В. Ломоносова) : научный журнал. — 2010. — С. 22—30. — ISSN 0579-9392.

- Мяло К. Г. Россия и последние войны XX века (1989—2000). К истории падения сверхдержавы. М.: Вече, 2002. 480 с., ISBN 5-7838-0994-2

- Мянович Т. Тень КГБ в ореоле Горбачёва. Немецкая книга о перестройке // Континент. М; Париж, 1992. № 71. С. 218.

- Нефёдов С. А., Алексеев В. В. Гибель Советского Союза в контексте истории мирового социализма // Общественные науки и современность. № 6, 2002. С. 66—77.

- Панарин И. Н. Первая мировая информационная война. Развал СССР. — СПб.: «Питер», 2010. — 256 с. — (Вне серии). — 3000 экз. — ISBN 978-5-49807-753-6.

- Поляков Ю. А. Главное Столетие Истории // Россия На Рубеже XXI Века : Сборник научных статей РАН. Институт российской истории. — М.: Наука, 2000. — С. 184—202.

- Сэттер Д. Век безумия: распад и падение Советского Союза. — М.: Объединённое гуманитарное издательство, 2005. — 397 с. — ISBN 5-94282-302-2.

- Соловьёв А. В. Этюды о капитализме России XX века. (Становление капитализма в СССР) — Кострома: Б. и., 1995.

- Латыш Ю. В. Почему распался СССР? Подходы и концепции в современной историографии

- Черняев А. С., Вебер А. Б., Палажченко П. Р., Славин Б. Ф., Логинов В. Т., Пучкова Л. Н., Королева Н. Ф., Александрова Т. А. Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М. С. Горбачёва по реформированию и сохранению многонационального государства. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: АСТ, 2007.

- Владислав Зубок. Collapse: The Fall of the Soviet Union (англ.). — Padstow, Cornwall: Yale University Press, 2021. — 560 p. — ISBN 9780300257304. — ISBN 9780300268171.