Президентские выборы в России (2000)

Президе́нтские вы́боры в Росси́и 2000 го́да — мероприятие, проходившее в России 26 марта 2000 года, с целью избрания нового главы государства. Назначены раньше положенного срока, поскольку в своём новогоднем обращении к россиянам Борис Ельцин, на тот момент действующий президент, объявил о том, что уходит в отставку[4]. Именно этому обращению ошибочно приписывают запомнившуюся многим фразу «Я устал. Я ухожу»[5].

Документы, необходимые для участия, были поданы 33 претендентами[6], однако в итоге участвовали в выборах всего 12 кандидатов.

Победу одержал Владимир Путин, набрав 52,94 % голосов, обойдя своих главных конкурентов: Геннадия Зюганова и Григория Явлинского. 7 мая 2000 года он официально вступил в эту должность[4].

Что важно знать

| Выборы президента Российской Федерации | |||

|---|---|---|---|

| Информация | |||

| Дата | 26 марта 2000 года | ||

| Явка | 68,70 %[1][2] | ||

| Кандидаты | |||

| Фотография |  |

|

|

| Цвет | |||

| Кандидат | Владимир Путин | Геннадий Зюганов | Григорий Явлинский |

| Партия | Беспартийный[3] | КПРФ | Яблоко |

| Голосов | 39 740 434 (52,94 %) |

21 928 471 (29,21 %) |

4 351 452 (5,80 %) |

| Фотография |  |

|

|

| Цвет | |||

| Кандидат | Аман Тулеев | Владимир Жириновский | Константин Титов |

| Партия | самовыдвижение | ЛДПР | самовыдвижение |

| Голосов | 2 217 361 (2,95 %) |

2 026 513 (2,70 %) |

1 107 269 (1,47 %) |

| Прочие кандидаты | |||

| Элла Памфилова (1,01 %); Станислав Говорухин (0,44 %); Юрий Скуратов (0,43 %); Алексей Подберёзкин (0,13 %); Умар Джабраилов (0,10 %) | |||

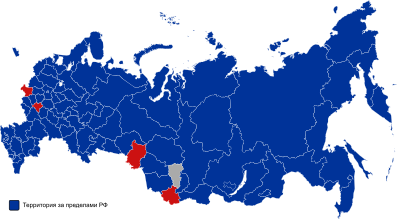

| Распределение голосов по территориям | |||

| Итоговый результат выборов | |||

| Владимир Путин избран президентом России | |||

Назначение выборов

1 декабря 1999 года Государственная Дума приняла новый Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». Этот закон установил, что днём голосования на выборах является первое воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах президента РФ. В соответствии с этим законом, выборы должны были быть назначены на 4 июня 2000 года[7].

Борис Ельцин подписал 31 декабря 1999 года закон о выборах президента и в тот же день ушёл в отставку, передав на следующий день президентские полномочия председателю Правительства РФ В. В. Путину, которого он ещё в августе объявил своим преемником. В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации», досрочные выборы президента должны быть проведены в трёхмесячный срок.

5 января 2000 года Совет Федерации назначил выборы на 26 марта[8].

Выдвижение кандидатов

За период с 14 января по 13 февраля 2000 года Центризбирком зарегистрировал 28 инициативных групп, выдвинувших кандидатов на должность президента. Ещё пять кандидатов были выдвинуты избирательными объединениями — Центризбирком зарегистрировал уполномоченных этих объединений. Времени для сбора подписей было немного — подписные листы нужно было сдать в Центризбирком не позднее 13 февраля. Правда, и необходимое число подписей из-за того, что выборы были досрочные, было сокращено вдвое — до 500 тысяч. Из 33 кандидатов, прошедших этап выдвижения, представить подписи смогли лишь 15.

Зарегистрированные кандидаты на должность президента

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации были зарегистрированы 12 кандидатов:

- Говорухин Станислав Сергеевич

- Джабраилов Умар Алиевич

- Жириновский Владимир Вольфович

- Зюганов Геннадий Андреевич

- Памфилова Элла Александровна

- Подберёзкин Алексей Иванович

- Путин Владимир Владимирович

- Савостьянов Евгений Вадимович

- Скуратов Юрий Ильич

- Титов Константин Алексеевич

- Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич

- Явлинский Григорий Алексеевич

Первым, 28 января, был зарегистрирован Зюганов. На следующий день Центризбирком зарегистрировал Подберёзкина. 7 февраля регистрацию прошли Путин и Тулеев, 10 февраля — Титов, 15 февраля — Говорухин, Памфилова и Явлинский, 18 февраля — Джабраилов, Савостьянов и Скуратов. Жириновскому 15 февраля было отказано в регистрации. Суд первой инстанции он проиграл, и лишь 1 марта Кассационная коллегия Верховного Суда РФ отменила решение Центризбиркома. 2 марта Жириновский был зарегистрирован[9].

Жириновский и Памфилова были выдвинуты избирательными объединениями — ЛДПР и движением «За гражданское достоинство», соответственно. Остальные зарегистрированные кандидаты были выдвинуты инициативными группами избирателей. После регистрации Савостьянов снял свою кандидатуру в пользу Явлинского, и в бюллетень было включено 11 кандидатов[10].

Кампания Путина

Президентскую кампанию Владимира Путина разрабатывал Фонд эффективной политики Глеба Павловского[11].

Как пишет в своей книге «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью» журналист Питер Померанцев, главной целью было «собрать воедино всех, кто считал себя брошенным в годы правления Ельцина, и убедить их в том, что сейчас — последний шанс одержать победу. Речь шла о совершенно разрозненных сегментах общества, которые в советские времена, скорее всего, оказались бы по разные стороны баррикад: учителя и сотрудники секретных служб, учёные и солдаты, — и Павловский связал их всех в одно „путинское большинство“»[12]:

Мы знали, что это будет большинство тех, кто не представлен в нынешней системе, то есть в ельцинской. Это те, кто проиграл. Что надо строить в основном из проигравших — они должны понять, что это их последний шанс выиграть. Второго не будет. А это была довольно обширная коалиция, между прочим. С одной стороны, в неё входила армия, недовольная и бедная, нищая, коррумпированная, с коррумпированным руководством. Это было и ФСБ, которое было фактически вынесено Ельциным за рамки государства. С другой стороны, это были наукограды, институты, вся наука. Это были врачи, учителя. Вот такая парадоксальная коалиция, которую надо было собрать вокруг какого-то нарратива.

Возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина заместитель главы администрации президента Дмитрий Медведев. Основу штаба составляли коллеги Путина, члены инициативной группы кандидата, доверенные лица. Для организации связи с избирателями была открыта общественная приёмная[13]. Утром 20 марта, за неделю до выборов, и. о. президента Владимир Путин совершил перелёт из Краснодара в Чечню на учебно-боевом истребителе Су-27[14]. Объединение добровольцев — защитников Белого дома в августе 1991 года в поддержку демократических реформ «Отряд „Россия“» активно участвовало в сборе подписей по выдвижению В. В. Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации. В течение восьми дней с 17 по 24 марта, в поддержку избрания Путина было проведено 900 пикетов, где было роздано более ста тысяч экземпляров агитационной литературы[15].

14 марта 2000 года на совместном заседании фракции и координационного совета блока СПС был поставлен вопрос о президентских выборах и под давлением А. Чубайса было принято решение о поддержке кандидатуры В. Путина (из 7 членов КС «за» проголосовали 4 — А. Чубайс, С. Кириенко, Е. Гайдар, В. Некрутенко; К. Титов и Б. Немцов были против; И. Хакамада воздержалась)[16].

Результаты выборов

- Число избирателей, включённых в список — 109 372 046[17]

- Число бюллетеней, выданных на участке — 71 489 033

- Число бюллетеней, выданных вне участка — 3 505 373

- Число действительных бюллетеней — 74 369 773

- Общее число недействительных бюллетеней — 701 003

| Место | Кандидаты | Голоса | % |

|---|---|---|---|

| 1. | Путин, Владимир Владимирович | 39 740 434 | 52,94 |

| 2. | Зюганов, Геннадий Андреевич | 21 928 471 | 29,21 |

| 3. | Явлинский, Григорий Алексеевич | 4 351 452 | 5,80 |

| 4. | Тулеев, Аман Гумирович | 2 217 361 | 2,95 |

| 5. | Жириновский, Владимир Вольфович | 2 026 513 | 2,70 |

| 6. | Титов, Константин Алексеевич | 1 107 269 | 1,47 |

| 7. | Памфилова, Элла Александровна | 758 966 | 1,01 |

| 8. | Говорухин, Станислав Сергеевич | 328 723 | 0,44 |

| 9. | Скуратов, Юрий Ильич | 319 263 | 0,43 |

| 10. | Подберёзкин, Алексей Иванович | 98 175 | 0,13 |

| 11. | Джабраилов, Умар Алиевич | 78 498 | 0,10 |

| Против всех | 1 414 648 | 1,88 | |

| Недействительны | 701 003 | 0,93 | |

| Всего (явка 68,70 %) | 75 181 073[1][2] | 100,00 | |

| Регион | Путин | Зюганов | Явлинский | Жириновский | Против всех |

|---|---|---|---|---|---|

| Республика Адыгея | 44,58 % | 44,62 % | 3,00 % | 1,70 % | 1,18 % |

| Республика Алтай | 37,89 % | 42,72 % | 2,63 % | 3,01 % | 1,20 % |

| Республика Башкортостан | 60,34 % | 28,11 % | 3,21 % | 1,51 % | 1,00 % |

| Республика Бурятия | 41,96 % | 40,53 % | 3,72 % | 2,55 % | 1,27 % |

| Республика Дагестан | 76,62 % | 19,78 % | 0,42 % | 0,38 % | 0,26 % |

| Республика Ингушетия | 85,42 % | 4,63 % | 4,45 % | 0,29 % | 0,62 % |

| Кабардино-Балкарская Республика | 74,72 % | 19,77 % | 1,57 % | 0,48 % | 0,61 % |

| Республика Калмыкия | 56,38 % | 32,04 % | 1,77 % | 1,23 % | 0,95 % |

| Карачаево-Черкесская Республика | 56,27 % | 36,15 % | 1,92 % | 1,09 % | 1,01 % |

| Республика Карелия | 64,20 % | 17,01 % | 7,44 % | 3,39 % | 1,84 % |

| Республика Коми | 59,92 % | 21,76 % | 6,82 % | 3,22 % | 1,62 % |

| Республика Марий Эл | 44,83 % | 40,24 % | 3,47 % | 2,77 % | 1,67 % |

| Республика Мордовия | 59,86 % | 30,84 % | 1,36 % | 2,03 % | 0,83 % |

| Республика Саха (Якутия) | 52,46 % | 30,18 % | 4,38 % | 2,98 % | 1,72 % |

| Республика Северная Осетия - Алания | 64,61 % | 28,51 % | 0,98 % | 1,31 % | 0,80 % |

| Татарстан | 68,89 % | 20,57 % | 2,59 % | 1,21 % | 0,95 % |

| Республика Тыва | 61,60 % | 27,75 % | 1,67 % | 1,92 % | 0,91 % |

| Удмуртская Республика | 61,06 % | 24,82 % | 2,81 % | 2,96 % | 1,27 % |

| Республика Хакасия | 42,26 % | 36,55 % | 3,20 % | 4,49 % | 1,41 % |

| Чеченская Республика | 50,63 % | 22,76 % | 9,28 % | 2,62 % | 3,08 % |

| Чувашская Республика | 44,31 % | 42,80 % | 3,07 % | 2,05 % | 1,04 % |

| Алтайский край | 44,77 % | 40,02 % | 3,57 % | 3,99 % | 1,09 % |

| Краснодарский край | 51,50 % | 37,38 % | 3,42 % | 2,11 % | 1,22 % |

| Красноярский край | 48,30 % | 32,85 % | 5,52 % | 4,24 % | 2,33 % |

| Приморский край | 40,12 % | 36,36 % | 8,02 % | 5,93 % | 1,92 % |

| Ставропольский край | 52,11 % | 36,52 % | 3,00 % | 2,06 % | 1,33 % |

| Хабаровский край | 49,52 % | 28,07 % | 7,61 % | 5,30 % | 2,72 % |

| Амурская область | 49,33 % | 33,54 % | 3,10 % | 5,94 % | 1,43 % |

| Архангельская область | 59,59 % | 20,25 % | 6,36 % | 3,71 % | 2,12 % |

| Астраханская область | 60,86 % | 26,77 % | 2,56 % | 2,57 % | 1,10 % |

| Белгородская область | 47,59 % | 39,70 % | 3,43 % | 2,70 % | 1,55 % |

| Брянская область | 42,95 % | 45,99 % | 2,16 % | 3,18 % | 1,19 % |

| Владимирская область | 53,14 % | 30,68 % | 5,12 % | 2,83 % | 1,87 % |

| Волгоградская область | 53,50 % | 33,86 % | 3,81 % | 2,32 % | 1,32 % |

| Вологодская область | 66,58 % | 19,11 % | 3,97 % | 2,99 % | 1,23 % |

| Воронежская область | 56,75 % | 31,78 % | 2,84 % | 2,99 % | 1,41 % |

| Ивановская область | 53,46 % | 29,72 % | 4,81 % | 3,60 % | 1,88 % |

| Иркутская область | 50,08 % | 33,05 % | 5,06 % | 3,91 % | 1,70 % |

| Калининградская область | 60,16 % | 23,50 % | 6,25 % | 3,65 % | 1,51 % |

| Калужская область | 50,99 % | 33,77 % | 5,58 % | 2,25 % | 1,88 % |

| Камчатская область | 48,72 % | 28,17 % | 6,34 % | 6,13 % | 2,35 % |

| Кемеровская область | 25,01 % | 14,93 % | 3,06 % | 2,22 % | 0,97 % |

| Кировская область | 58,30 % | 27,54 % | 3,62 % | 2,69 % | 1,31 % |

| Костромская область | 59,05 % | 25,70 % | 3,86 % | 3,58 % | 1,47 % |

| Курганская область | 48,31 % | 36,39 % | 3,21 % | 4,62 % | 1,37 % |

| Курская область | 50,17 % | 39,57 % | 2,39 % | 2,33 % | 1,02 % |

| Ленинградская область | 66,53 % | 19,05 % | 5,12 % | 2,65 % | 1,52 % |

| Липецкая область | 40,86 % | 47,41 % | 3,09 % | 2,27 % | 1,71 % |

| Магаданская область | 61,97 % | 22,53 % | 3,68 % | 5,33 % | 1,50 % |

| Московская область | 48,01 % | 27,94 % | 10,27 % | 2,23 % | 3,72 % |

| Мурманская область | 65,89 % | 15,72 % | 7,03 % | 3,77 % | 2,00 % |

| Нижегородская область | 53,59 % | 32,71 % | 4,01 % | 2,51 % | 1,89 % |

| Новгородская область | 64,73 % | 21,44 % | 5,27 % | 2,52 % | 1,43 % |

| Новосибирская область | 39,91 % | 38,23 % | 7,94 % | 3,35 % | 1,66 % |

| Омская область | 38,14 % | 43,64 % | 6,65 % | 3,32 % | 2,06 % |

| Оренбургская область | 45,21 % | 42,50 % | 2,86 % | 2,82 % | 0,82 % |

| Орловская область | 45,84 % | 44,61 % | 1,90 % | 2,41 % | 1,44 % |

| Пензенская область | 49,35 % | 38,17 % | 3,31 % | 2,46 % | 1,35 % |

| Пермская область | 60,78 % | 19,98 % | 7,30 % | 3,47 % | 1,81 % |

| Псковская область | 62,55 % | 25,65 % | 2,70 % | 2,69 % | 1,05 % |

| Ростовская область | 52,59 % | 32,93 % | 5,42 % | 2,41 % | 1,51 % |

| Рязанская область | 48,64 % | 36,50 % | 4,11 % | 2,49 % | 1,76 % |

| Самарская область | 41,05 % | 29,75 % | 2,81 % | 1,76 % | 1,18 % |

| Саратовская область | 58,29 % | 28,28 % | 3,65 % | 2,18 % | 1,53 % |

| Сахалинская область | 46,71 % | 30,80 % | 7,48 % | 5,62 % | 2,23 % |

| Свердловская область | 62,75 % | 17,21 % | 7,64 % | 3,94 % | 1,62 % |

| Смоленская область | 52,49 % | 34,73 % | 3,30 % | 3,03 % | 1,41 % |

| Тамбовская область | 48,14 % | 41,30 % | 2,61 % | 2,25 % | 1,19 % |

| Тверская область | 57,65 % | 27,92 % | 4,56 % | 2,59 % | 1,51 % |

| Томская область | 52,49 % | 25,27 % | 9,01 % | 3,35 % | 1,67 % |

| Тульская область | 48,01 % | 36,56 % | 5,60 % | 2,31 % | 2,17 % |

| Тюменская область | 54,20 % | 28,73 % | 4,96 % | 4,60 % | 1,39 % |

| Ульяновская область | 47,60 % | 38,18 % | 2,90 % | 2,46 % | 1,15 % |

| Челябинская область | 49,39 % | 32,05 % | 7,77 % | 2,88 % | 1,87 % |

| Читинская область | 49,14 % | 35,48 % | 2,07 % | 5,87 % | 1,33 % |

| Ярославская область | 63,78 % | 20,29 % | 4,86 % | 2,91 % | 1,71 % |

| Москва | 46,26 % | 19,16 % | 18,56 % | 1,58 % | 5,92 % |

| Санкт-Петербург | 62,42 % | 16,95 % | 10,58 % | 1,87 % | 2,48 % |

| Еврейская автономная область | 42,87 % | 39,73 % | 5,20 % | 4,11 % | 1,81 % |

| Агинский Бурятский АО | 62,80 % | 26,31 % | 1,28 % | 2,80 % | 0,60 % |

| Коми-Пермяцкий АО | 70,12 % | 17,92 % | 1,89 % | 4,02 % | 1,09 % |

| Корякский АО | 61,12 % | 20,11 % | 4,19 % | 4,66 % | 1,39 % |

| Ненецкий АО | 59,49 % | 20,84 % | 5,05 % | 4,50 % | 2,29 % |

| Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО | 64,70 % | 14,85 % | 5,90 % | 4,28 % | 1,75 % |

| Усть-Ордынский Бурятский АО | 56,80 % | 31,30 % | 1,27 % | 2,54 % | 0,56 % |

| Ханты-Мансийский АО | 60,13 % | 22,13 % | 6,91 % | 3,51 % | 1,75 % |

| Чукотский АО | 67,24 % | 15,33 % | 4,60 % | 3,86 % | 1,84 % |

| Эвенкийский АО | 62,01 % | 21,30 % | 3,13 % | 3,67 % | 1,81 % |

| Ямало-Ненецкий АО | 59,01 % | 20,57 % | 8,68 % | 3,61 % | 1,73 % |

Оценки выборов

Руководитель избирательного штаба Путина Дмитрий Медведев называл предварительные итоги выборов президента РФ «превосходными» и «абсолютно демократическими». Также Медведев подчеркнул, что все разговоры о том, что была бы желательней победа во втором туре, но с большим превосходством, исходят «от тех, кто ставил на другие силы».

Говоря об обвинениях, выдвинутых председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым, связанных с возможностью имевшими место нарушениями в ходе голосования, Дмитрий Медведев отметил, что предвыборный штаб Путина не располагает фактами о существенных нарушениях. Эти заявления руководитель штаба назвал «заявлениями стороны, которая потерпела поражение»[18].

Миссия наблюдателей ПАСЕ и ОБСЕ сочла, что «выборы, в целом соответствуя обязательствам страны как участника ОБСЕ и Совета Европы, проявили некоторые слабости. Важнейшие среди них — давление на средства массовой информации и сокращение внушающего доверия плюрализма»[19]. Комиссия Государственной думы провела визит в Дагестан, после которого её председатель Александр Салий опубликовал статью о предполагаемых фальсификациях[20].

По оценке российского политолога и аналитика Кирилла Рогова (2015), вступая на высший пост в государстве, Владимир Путин «отнюдь не выглядел классическим харизматиком»: «краеугольным камнем его имиджа стала решимость в „наведении порядка“ — сначала в Чечне, а затем и во всей России. В этом смысле он как бы являлся олицетворением стабилизирующей функции государства». При этом высокое доверие президенту Путину частично объясняется низким доверием к остальным общественным, политическим и государственным институтам (парламент, политические партии, разделение властей, независимый суд и пр.). Популярность Путина обеспечивала президентскому посту статус фактически единственного легитимного в глазах населения политического института. Доминирующую роль в устойчивой сверхпопулярности Путина сыграли экономические факторы: его высокий рейтинг в наибольшей степени объясняют изменения в оценке респондентами текущей экономической ситуации[21].

Уже в первые месяцы 2000 года рейтинг Путина достиг максимумов (свыше 80 % одобряющих его действия). Резкий взлёт рейтинга в этот период также отражал политическую компоненту рейтинга — к оценкам текущих экономических успехов добавлялись надежды респондентов, связанные с фигурой нового лидера[21].