История СССР

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик — государство, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года на территории Восточной Европы, Северной Азии, части Центральной и Восточной Азии. Было создано через 5 лет после распада Российской империи. По сути, в форме Советского Союза в 1922 году после революции, интервенции и Гражданской войны в обновлённом варианте было воссоздано тысячелетнее Российское государство[1]. Правопреемником Союза ССР на своей территории является Российская Федерация.

Предыдущее по порядку: История Российской Империи

Что важно знать

| История СССР | |

|---|---|

| Государство | |

| Дата начала | 30 декабря 1922 |

| Следующее по порядку | история Российской Федерации |

| Дата окончания | 25 декабря 1991 |

| Предыдущее по порядку | история Российской империи |

Предпосылки образования СССР

Революция и Гражданская война стали результатом обострения нерешённых противоречий в российском обществе начала XX века, которые усугубила Первая мировая война. В качестве главной причины революционных событий историки называют неспособность правящей элиты адекватно и своевременно реагировать на вызовы эпохи[2].

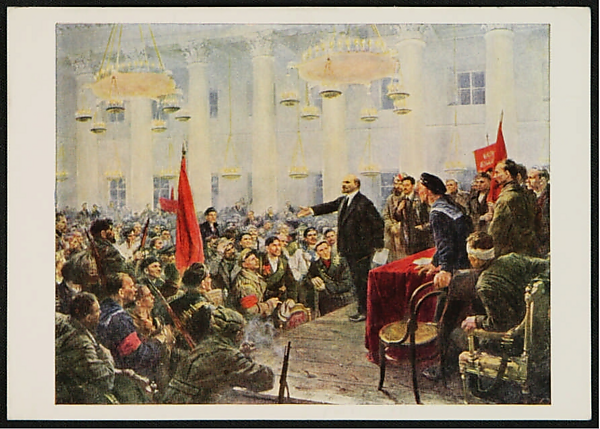

После Февральской революции 1917 года политическая система страны изменилась коренным образом. Однако возможные глубокие преобразования в экономической и социальных сферах так и не были запущены. Партии и лидеры, которых революция вынесла на высоты власти, вели себя пассивно, откладывая решение назревших проблем российского государства. Временное правительство не смогло восстановить порядок в стране, что привело к нарастанию политического хаоса. На фоне пассивности «буржуазных» и «мелкобуржуазных» партий гораздо предпочтительней выглядели позиции большевиков. С весны 1917 года их лидер Владимир Ильич Ленин демонстрировал превосходство над другими политиками в умении улавливать настроения масс и затем адресовать их обществу в виде понятных лозунгов. В сочетании с жёсткой партийной дисциплиной это искусство сыграло решающую роль в успешном захвате власти в России партией большевиков в союзе с левыми эсерами и анархистами в ходе Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде[2].

Разложение императорской России началось давно. Ко времени революции старый режим совершенно разложился, исчерпался и выдохся. Война докончила процесс разложения. Нельзя даже сказать, что февральская революция свергла монархию в России, монархия в России сама пала, ее никто не защищал, она не имела сторонников. Религиозные верования народа, которыми держалась монархия, начали разлагаться. Нигилизм, который в 60-е годы захватил интеллигенцию, начал переходить в народный слой. Полуинтеллигенция, вышедшая из народного слоя, была решительно атеистической и материалистической. Озлобленность была сильнее великодушия… Большевизм, давно подготовленный Лениным, оказался единственной силой, которая, с одной стороны, могла довершить разложение старого и, с другой стороны, организовать новое.

— Бердяев Н. А. Глава VI. Русский коммунизм и революция // Истоки и смысл русского коммунизма. — Paris: YMCA Press, 1955. — С. 109,114. — 160 с.

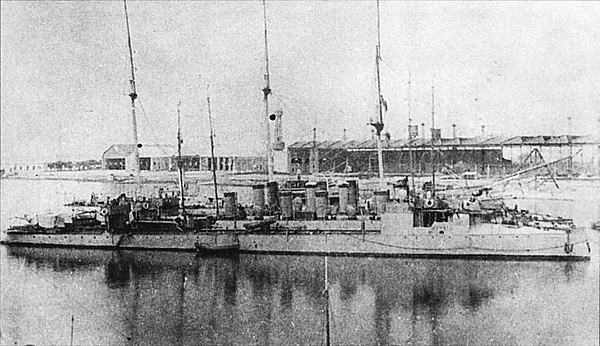

12 (25) октября 1917 года большевики создали при Петроградском Совете Военно-революционный комитет (ВРК), его задачей стала подготовка вооружённого восстания. Утром 25 октября (7 ноября) 1917 года ВРК объявил о низложении Временного правительства. К этому моменту восставшие заняли ключевые объекты Петрограда. Вечером холостой выстрел с крейсера «Аврора» послужил сигналом для начала штурма Зимнего дворца. Министры Временного правительства были арестованы[3].

Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 года начал работу II Всероссийский съезд Советов, который объявил о переходе власти на местах к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд Советов становился верховным органом власти. В перерывах между съездами работал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Меньшевики и правые эсеры из-за разногласий с большевиками покинули съезд. Поэтому в состав ВЦИК — были избраны только большевики и левые эсеры. А подотчётное ему временное (до созыва Учредительного собрания) правительство — Совет народных комиссаров (СНК) — оказалось чисто большевистским. Председателем СНК стал В. И. Ленин[4].

На следующий день съезд утвердил первые декреты: о мире (готовности немедленно подписать мир без аннексий и контрибуций) и о земле (о передаче крестьянам помещичьей земли со всеми постройками и инвентарём без предварительных условий). За октябрь—декабрь 1917 года ВЦИК и СНК приняли декреты о введении восьмичасового рабочего дня, рабочего контроля на предприятиях, об уничтожении сословий, о судебной реформе, о национализации банков, аннулировании государственных займов и об упразднении всех чинов и званий в армии и на флоте. Декларацией прав народов России провозглашалось их равенство и право на самоопределение вплоть до отделения[5].

III Всероссийский съезд Советов 10 (23) января 1918 года провозгласил создание Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).

В ноябре 1917 года большевики приступили к установлению своей власти в стране, которая находилась в состоянии глубокого кризиса. Большинство политических сил России не приняли октябрьских событий в Петрограде, расценивая их как «большевистский переворот», не признали советское правительство. Перед новой властью стояла задача сохранения целостности государства, восстановления порядка — эти цели соединялись со стремлением реализовать в России свои социальные идеалы. На территории страны возникли несколько центров государственной власти, которые начали вооружённую борьбу друг с другом. Совокупность этих событий, а также иностранная интервенция обусловили ожесточённость и длительность Гражданской войны[6].

Отряды генерала П. Н. Краснова по призыву А. Ф. Керенского двинулись на подавление Октябрьской революции в Петрограде, однако 30 октября (12 ноября) 1917 года были разбиты под Гатчиной. Одновременно в самом Петрограде верные ВРК силы разгромили восстание юнкеров.

К 2 (15) ноября 1917 года большевики одержали победу в уличных боях в Москве.

Советское правительство признало независимость Польши, оккупированной германскими войсками. 18 декабря 1917 года СНК признал и независимость Финляндии. На её территории вскоре началась гражданская война, исход которой весной 1918 года был предрешён германской интервенцией. На неоккупированных частях Белоруссии, Эстонии и Латвии советская власть утвердилась в октябре—ноябре 1917 года. На Украине СНК поддержал правительство украинских большевиков, 26 января 1918 года войска советской России вступили в Киев и свергли Центральную Раду, провозгласившую независимость Украины. Однако через три недели её власть была восстановлена германской армией[7].

К началу ноября 1917 года военно-революционные комитеты установили контроль над всеми армейскими частями Северного и Западного фронтов, к январю 1918 года — над подразделениями Юго-Западного, Румынского и Кавказского фронтов.

В городах Центрального региона советская власть закрепилась к концу 1917 года, в Центрально-Чернозёмном регионе и в Поволжье — к февралю 1918 года. Советская власть не встречала существенного сопротивления, потому что большевики после объявленных ими преобразований пользовались широкой поддержкой населения[8].

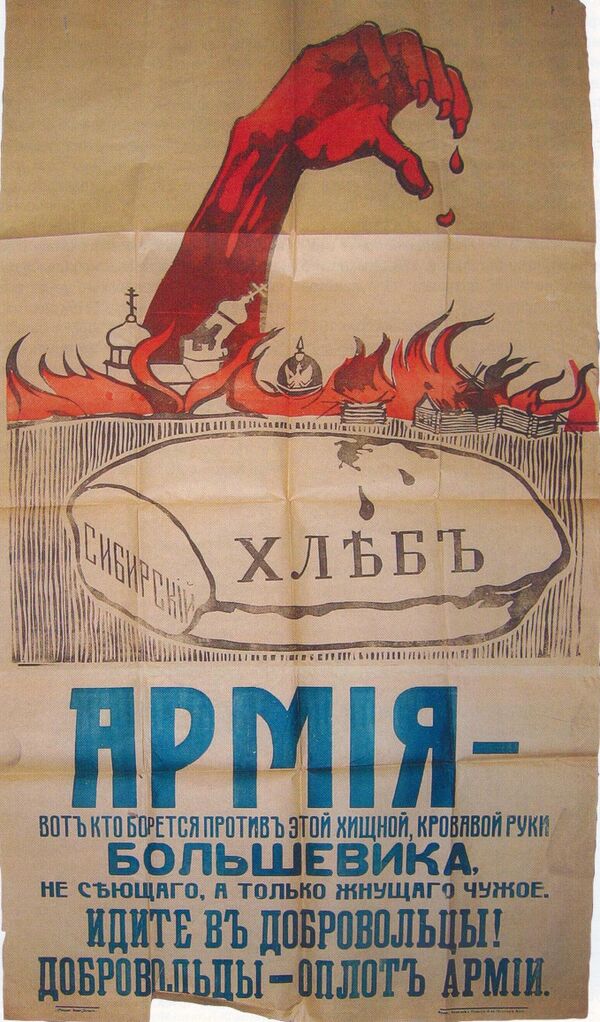

В то же время на юге страны формировалось Белого движение. 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года) в Новочеркасске было объявлено о создании Добровольческой армии под командованием Л. Г. Корнилова. Белое движение на первом этапе Гражданской войны не имело серьёзной социальной опоры в сравнении с большевиками, а потому потерпело череду поражений. К концу января 1918 года советские формирования разгромили отряды А. М. Каледина на Дону и отбили Оренбург у казаков А. И. Дутова[9].

Первые же месяцы Гражданской войны заставили руководство большевиков приступить к созданию государственного аппарата и регулярной армии. В декабре 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией (ВЧК). Учреждались выборные народные суды, рассмотрением особо опасных преступлений занимались революционные трибуналы. В январе 1918 года СНК издал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая должна была формироваться из добровольцев.

Эсеры и меньшевики получили большинство на ноябрьских выборах во Всероссийское учредительное собрание. На первом его заседании они (при отсутствии кворума) отказались признать Советскую власть и одобрить её декреты. 6 (19) января 1918 года большевики разогнали Учредительное собрание и начали репрессии против социалистических партий, за исключением левых эсеров[10].

В мае 1918 года большевики ввели так называемую продовольственную диктатуру. Продовольственные отряды (продотряды), состоящие из вооружённых рабочих, силой забирали продукты в деревнях; крестьяне, которые пытались скрыть «излишки», подвергались репрессиям. В июне 1918 года СНК санкционировал создание комитетов бедноты (комбеды). Они помогали реквизировать зерно у кулаков и середняков. Это настроило против большевиков основную часть крестьянства, в том числе бывших фронтовиков. Белое движение получило социально-экономическую опору на юге и востоке страны[11].

В мае 1918 года в Донской области генерал П. Н. Краснов начал формировать Донскую армию.

С конца мая 1918 года в результате восстания Чехословацкого корпуса большевики потеряли города вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали от Пензы до Владивостока. Там образовались до тридцати «правительств», в основном с преобладанием эсеров. В районе Средней Волги формировалась Народная армия под командованием В. О. Каппеля, в районе Новониколаевска — Сибирская армия.

В марте 1918 года страны Антанты начали интервенцию против Советской России (десант в Мурманске, затем во Владивостоке и Архангельске).

В марте 1918 года РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую партию (большевиков). Угроза германского продвижения к Петрограду заставила большевиков 12 марта 1918 года перенести столицу в Москву.

С мая 1918 года Красная армия стала пополняться путём мобилизации. В сентябре 1918 года был образован Революционный военный совет. В армию вернулось единоначалие, за невыполнение приказа или дезертирство применялись наказания вплоть до расстрела.

Чтобы владельцы не закрыли предприятий и не оставили их персонал без работы, СНК весной—летом 1918 года провёл национализацию крупной промышленности. К этому моменту Советское государство стало монополистом в важнейших отраслях хозяйства.

В июле 1918 года левые эсеры, пытаясь сорвать Брестский мир, убили германского посла В. фон Мирбаха. Попытки большевиков задержать убийц дипломата привели к вооружённым столкновениям с левыми эсерами в Москве. В результате последовавших репрессий Советы превратились в орган однопартийной диктатуры[12].

10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов принял первую в истории России Конституцию.

В июле 1918 года в Екатеринбурге при приближении чехословацких частей большевики расстреляли бывшего императора Николая II и членов его семьи.

Эсеры провели серию терактов против руководителей большевиков, в том числе покушение на В. И. Ленина. В ответ ВЧК с сентября 1918 года развернула красный террор против так называемых «классово чуждых элементов». Лиц, заподозренных в причастности к белогвардейскому движению, разрешалось расстреливать на месте. Чтобы гарантировать лояльность офицера или специалиста, членов его семьи брали в заложники[13].

В сентябре — октябре 1918 года Красная армия заняла Среднее Поволжье, но уступила белым Кубань и Причерноморье.

Крестьяне-середняки не желали воевать против красных за пределами своего региона. Насильственная мобилизация в белую армию и реквизиции продовольствия настроили крестьянство Поволжья и Сибири, а также значительную долю южнорусского казачества против антибольшевистских сил. СНК в декабре 1918 года упразднил комбеды, чтобы привлечь середняков на свою сторону[14].

В ноябре 1918 года адмирал А. В. Колчак разогнал эсеро-кадетскую Уфимскую директорию, в которую ранее был приглашён на должность военного министра. 18 ноября его провозгласили Верховным правителем России.

Это ознаменовало консолидацию Белого движения — о признании адмирала Верховным правителем заявили генералы Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич, А. И. Деникин. Однако Красная армия остановила наступление Колчака на северо-востоке и П. Н. Краснова в районе Царицына. Потерпев поражение в Первой мировой войне, державы Четверного союза эвакуировали свои войска с российских территорий. 13 ноября 1918 года Советская Россия аннулировала Брест-Литовский мирный договор. В конце ноября десанты Антанты высадились в Одессе, Севастополе и Новороссийске. Однако антивоенные настроения в войсках интервентов свели их эффективность к минимуму. К апрелю 1919 года Красная армия восстановила советскую власть на большей части Украины, в Крыму, Белоруссии и Прибалтике[15].

В январе 1919 года СНК вместо продовольственной диктатуры ввёл продразвёрстку, пытаясь регламентировать заготовку продовольствия[16].

Именно на этом этапе был сделан первый шаг к созданию СССР. 3 марта 1919 года президиум ВСНХ РСФСР высказался за прямое управление народным хозяйством советских республик из Москвы на принципах «демократического централизма». И уже 7 марта 1919 года украинское советское правительство приняло постановление об объединении ВСНХ РСФСР и СНХ УССР, а также о слиянии банковских систем двух республик[17]. 1 июня 1919 года заключён Договор об объединении военных и экономических усилий Российской, Украинской, Латвийской, Литовской и Белорусской советских республик. В итоги создали: общее командование Красных армий, Наркоматы путей сообщения, почт и телеграфов, финансов, труда и Высший совет народного хозяйства. Советская власть стремилась поддерживать единое экономическое пространство страны, в то время как интервенты подталкивали белые и национальные правительства к её разделу. Объединению способствовало сохранение одной Коммунистической партии, где компартии республик действовали на правах областных партийных организаций[18].

В апреле 1919 года в ответ на политику расказачивания население Верхнего Дона восстало против власти Советов. Вооружённые силы Юга России под командованием Деникина получили плацдарм для наступления на Москву. Поход на столицу начался летом 1919 года, белым частям удалось взять Орёл и дойти до Тулы, но к декабрю 1919 года они были отброшены на Дон и Кубань.

Летом 1919 года в Сибири, южных районах России и Украины развернулось так называемое зелёное движение. Повстанческая армия под командованием Н. И. Махно стала ситуативным союзником красных, отвлекая на себя значительную долю сил ВСЮР. Повстанческое движение в тылу и массовое дезертирство подорвали боеспособность белых армий, которые в значительной степени состояли из мобилизованных крестьян и пленных красноармейцев.

Белые диктаторы не сумели договориться о скоординированных действиях с руководством национальных государств, которые возникли на окраинах бывшей Российской империи, и не получили достаточной помощи от Антанты. Большевики стали громить белые армии по очереди. После того как А. В. Колчак отказался принять помощь финских войск в обмен на признание независимости Финляндии, красные отбили наступление на Петроград и осенью 1919 года разбили Северо-западную армию под командованием Н. Н. Юденича[19]. Однако Советская власть в Прибалтике была ликвидирована. Отбив весеннее наступление войск А. В. Колчака, Красная армия летом — осенью 1919 года перешла в контрнаступление, освободив от белых Урал и Западную Сибирь. В январе 1920 года режим А. В. Колчака пал. К марту 1920 года области Дона и Кубани, которые занимала армия Деникина, перешли под контроль большевистского Кавказского фронта под командованием М. Н. Тухачевского[20].

В сентябре 1919 года части Красной армии разгромили отряды басмачей и наладили прямую связь с Туркестанской советской республикой.

В январе 1920 года Антанта прекратила торговую блокаду Советской России. Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Грузия подписали соглашения с РСФСР, юридически признав её[21].

Польские правящие круги мечтали о восстановлении Речи Посполитой «от моря до моря». Армию Польши вооружила Антанта, дала офицеров-инструкторов, кредиты. Французская военная миссия спланировала кампанию, она имела целью захват Одессы, Киева и части Белоруссии. В апреле 1920 года Пилсудский заключил военную конвенцию с С. Петлюрой, которая предусматривала помощь польской армии в восстановлении его власти на Украине, при закреплении за Польшей контроля за белорусскими землями, Восточной Галицией и частью Волынской губернии. 25 апреля 1920 года польская армия в 150 тысяч человек, обладавшая тройным превосходством над войсками Юго-Западного фронта Красной армии, начала наступление[22]. Весной 1920 года поляки заняли значительную часть Правобережной Украины, включая Киев. Во время летнего контрнаступления Красная армия отвоевала эти территории и вышла к Варшаве, где потерпела тяжёлое поражение. Советские руководители были вынуждены отказаться от идеи «экспортировать» мировую революцию в Польшу и Германию. В октябре стороны заключили перемирие.

В апреле 1920 года главнокомандующим ВСЮР стал генерал П. Н. Врангель. Он попытался провести в Крыму и северном Причерноморье земельную реформу, передав крестьянам часть помещичьих земель за выкуп. Осенью армии Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе в союзе с Повстанческой армией Н. И. Махно разгромили врангелевцев. В ноябре 1920 года остатки белой армии эвакуировались из Севастополя в Константинополь[23]. Часть русской эскадры в итоге оказалась в североафриканских владениях Франции, в Бизерте.

В апреле 1920 года СНК согласился на создание Дальневосточной республики — буферного государства между Советской Россией и Японией[24]. В том же месяце части Красной армии помогли образовать Хорезмскую народную советскую республику, в сентябре 1920 года — Бухарскую народную советскую республику. К концу 1920 года Советская власть установилась в Азербайджане и Армении[25].

На последнем этапе Гражданской войны Красная армия боролась с различными повстанческими движениями, охватившими значительные территории. Крестьяне были недовольны увеличением размеров продразвёрстки. В городах проходили забастовки рабочих, требовавших наладить поставки продовольствия, а на селе сокращали посевы, чтобы не иметь излишков в условиях продразвёрстки. На юге действовала Повстанческая армия Н. И. Махно, в центре — отряды А. С. Антонова (Тамбовское восстание), в Сибири — В. А. Родина (Западно-Сибирское восстание), на Дону и Кубани — казачьи отряды[26]. В марте 1921 года произошло восстание матросов Балтийского флота в Кронштадте. Эти события заставили руководство большевиков отказаться от политики военного коммунизма, которая стала угрожать самому существованию советского строя. В марте 1921 года продразвёрстку заменили продналогом, была разрешена свободная торговля. Крестьянские восстания пошли на спад[27].

В марте 1921 года РСФСР, УССР, БССР и Польша подписали Рижский мирный договор, по которому Польша закрепила за собой западные районы Белоруссии и Украины[28]. В марте 1921 года было подписано советско-британское торговое соглашение, за которым последовали аналогичные соглашения Советской России с Германией, Норвегией и Австрией.

К марту 1921 года была «советизирована» Грузия. С ноября 1921 по октябрь 1922 года разгромлены последние белые формирования на Дальнем Востоке. Япония эвакуировала свои войска из Приморья. В ноябре 1922 года Дальневосточная республика вошла в состав РСФСР[29].

Гражданская война закончилась победой РКП(б), которой удалось создать дееспособный централизованный государственный аппарат, контролировавший бо́льшую часть бывшей Российской империи. На этих территориях сформировались несколько советских республик, образованных по национальному признаку: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, Хорезмская народная советская республика, Бухарская народная советская республика, Дальневосточная республика. Во всех этих государствах у власти находились большевики, поэтому не существовало сомнений в необходимости объединения государств для борьбы с общим врагом и для более успешного построения нового общества. Более того, вскоре после образования этих республик началась их интеграция в будущее союзное государство.

С 1917 по 1920 год страна потеряла около 10 миллионов человек[30]. Ситуацию усугубил массовый голод 1920—1922 годов в Поволжье, центральных губерниях, Северном Кавказе и на Украине[31]. Около 2 миллионов человек эмигрировали, в основном представители дворянства, предприниматели, интеллигенция. Общий ущерб, нанесённый экономике России в ходе Первой мировой и Гражданской войн, а также иностранной интервенции превышал 50 миллиардов золотых рублей. С 1914 по 1920 год в 7 раз сократилось промышленное производство, а сельскохозяйственное упало на 38%. Как отмечал В. И. Ленин, Россия представляла собой «до полусмерти избитого человека»[30].

После победы большевиков в Гражданской войне образовался единый политический центр, установивший диктатуру пролетариата в форме советов. Этот же принцип управления распространялся и на национальные республики. При этом республики были слабы в том, что касалось внешней политики. В 1919—1921 годах РСФСР заключила двусторонние союзнические договоры с другими советскими республиками. Во ВЦИК входили представители не только России, но и Украины, Белоруссии, Закавказских республик, был запущен процесс объединения наркоматов[32]. В итоге, по сути, сложилась конфедерация советских республик[33].

На образование СССР повлияла Генуэзская конференция, которая проходила с 10 апреля по 19 мая 1922 года в Италии. Интересы советских республик представляла делегация ВЦИК, ей было поручено от их имени заключать договоры и соглашения. Такое решение, ставшее одним из ключевых этапов в формировании Советского Союза, приняли в феврале 1922 года в Москве, на специально созванном совещании представителей РСФСР, Белоруссии, Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Хорезма, Бухары и Дальневосточной республики[32]. Сложился дипломатический союз.

В марте 1922 года Грузия, Армения и Азербайджан образовали Федеративный Союз Советских Социалистических Республик Закавказья, который позже стал называться Закавказской федерацией — ЗСФСР. Тогда же в Москву поступило предложение ЦК Компартии Украины о конкретизации отношений между республиками, что стало предпосылкой создания федерации нового типа[33].

После Гражданской войны было необходимо восстановить инфраструктуру и логистические цепочки, сформированные до революции, вновь запустить исторически сложившееся на территории Российской империи разделение труда, единый общероссийский рынок, транспортную сеть, почтово-телеграфную службу.[34] После обретения независимости республики периодически испытывали дефицит того или иного сырья или продукции. План электрификации страны (ГОЭЛРО), принятый в 1920 году, предусматривал развитие экономики не только России, но и других советских государств[35]. Были намечены серьёзные работы на Украине и в Закавказье. После того как во ВЦИК стали входить представители всех республик, Высший Совет Народного Хозяйства РСФСР взял на себя функции управления промышленностью субъектов будущего Союза.

Одним из первых шагов в объединении военных сил будущих союзных республик стал декрет от 1 июня 1919 года «Об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом». Военно-политическое объединение сыграло важную роль в разгроме интервентов и оказало значительное влияние на результат Гражданской войны[36].

Несмотря на распад Российской империи, сохранялись культурные, социальные, исторические связи между народами, проживающими на её бывших территориях. Во всех новых советских государствах был распространён русских язык. Население являлось полиэтническим, с исторически сформированной перемешанностью. В результате многовекового совместного проживания разных этносов, сформировались общие традиции, ценности, историческая память, то, что В. В. Путин назвал «особенным генетическим кодом»[36].

СССР в 1922—1941 годах

В августе 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) образовало специальную комиссию, призванную подготовить проект объединения советских республик в общее государство. От центрального руководства в неё вошли В. В. Куйбышев (председатель комиссии), В. М. Молотов, Г. К. Орджоникидзе, а также представители республик: Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии, Украины, ДВР, Хорезма. Проект решения комиссии разработал глава Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР И. В. Сталин. Его план предусматривал автономизацию, то есть вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий, управляемых из единого центра. В РСФСР должны были войти Украина, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан. Бухарская и Хорезмская республики, а также ДВР сохраняли договорные отношения с Советской Россией[33]. Проект раскритиковали в ЦК Компартии Грузии, с возражениями выступил член комиссии и председатель СНК Украины Х. Г. Раковский, против автономизации выступил и В. И. Ленин. Он считал, что советские республики должны объединиться в единый государственный союз на идеях равноправия, с теоретическим правом свободного выхода из союза[37]. В письме Каменеву Ленин писал: «Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и другими и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию»[38]. Позиция Ленина заставила ЦК вновь вернуться к обсуждению проекта объединения, резолюция комиссии была переработана Сталиным и 6 октября 1922 года пленум ЦК РКП(б) принял план образования союзного государства в виде федерации равноправных республик.

Был предложен и третий план образования СССР — Конфедерация, разработанный Х. Г. Раковским. Он предусматривал заключение всеми республиками двусторонних равноправных договоров, без создания центральных органов союзного государства и при равных полномочиях субъектов. Но этот план не получил широкой поддержки членов ЦК РСФСР и руководства республик[39].

Договор об образовании СССР был согласован 29 декабря 1922 года[40], а уже 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов одобрил его. РСФСР, Украинская ССР (УССР), Белорусская ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) объединялись в Союз Советских Социалистических Республик (СССР), каждая из республик которого формально считалась суверенным государством.

Съезд Советов избрал Центральный исполнительный комитет Союза ССР — однопалатный орган власти, состоящий из 371 представителя республик по пропорциональному принципу. ЦИК обладал верховными полномочиями в государстве на периоды между съездами Советов. Был также избран Президиум ЦИК, которому поручили разработать Положения о наркоматах СССР, о СНК, проекты флага и герба. Руководством ЦИК являлись 4 председателя —М. И. Калинин от РСФСР, Г. И. Петровский от УССР, Н.Н. Нариманов от ЗСФСР и А. Г. Червяков от БССР, а также секретарь А. С. Енукидзе. Председателем СНК СССР, первым главой союзного правительства, стал В. И. Ленин. В качестве гимна СССР был выбран «Интернационал», государственным флагом стало красное знамя. Герб СССР намекал на всемирное значение Советского Союза — в его центре находился земной шар. При этом у каждой республики имелась и собственная символика — гимн, флаг и герб. Таким образом, в 1922 году в обновлённом варианте было воссоздано тысячелетнее Российское государство[1].

Позже в процессе национально-территориального размежевания в СССР появились новые союзные республики[41][42]. К концу 1920-х годов было утверждено новое административно-территориальное деление: в РСФСР была введена система «область/край — округ — район», в других республиках — «округ — район». Для максимального развития национальных меньшинств создавались национальные районы и даже национальные сельсоветы[43][44]. В январе 1924 года II Всесоюзный съезд Советов утвердил первую общесоюзную Конституцию, до этого ратифицированную республиканскими съездами Советов[45].

После завершения дебатов по вопросам образования СССР в партии большевиков сформировались два подхода к национальной государственности. Первое течение, которое можно считать ортодоксальным, выступало за «подлинный интернационализм», тесно связанный с социалистическим космополитизмом и стремлением к мировой революции. Второе течение — государственное (национально-большевистское) — считало основной задачей укрепление государства и роли в нём основного государствообразующего русского народа. Чаще всего это течение связывалось с именами Сталина и Молотова[1]. Трансформация Союза формально независимых советских республик в унитарное государство была достигнута благодаря особой роли коммунистической партии. Решения руководства РКП(б), в 1925 году получившей название ВКП(б), а в 1952 году — КПСС, являлись обязательными для любых государственных и партийных органов республик[46].

Все органы государственной власти в СССР контролировались коммунистической партией. Высшим органом партии являлся Съезд, между ними работал Центральный комитет (ЦК). Постоянно действующими органами ЦК являлись Политбюро (с 1952 года по 1966 год — Президиум ЦК КПСС), Оргбюро (существовало в 1919—1952 годы) и Секретариат. Наиболее важным из них было Политбюро. Его решения принимались как обязательные для исполнения всеми как партийными, так и государственными органами. Тот, кто контролировал Политбюро, обладал и фактической властью в стране. В марте 1921 года Х съезд РКП(б) принял резолюцию «О единстве партии». Документ, который предусматривал безусловное исключение из партии за любые фракционные выступления, стал одним из важнейших инструментов в дальнейшей борьбе за власть[47][48].

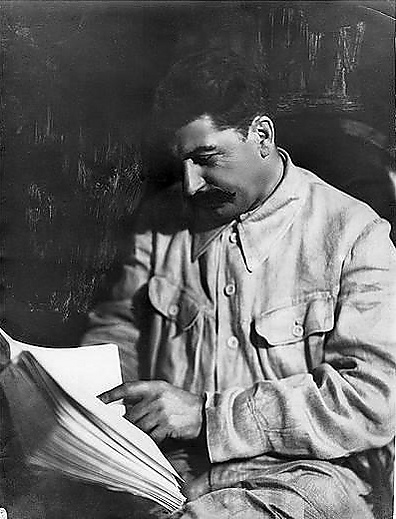

Среди членов Политбюро формально существовало равенство, но до 1924 года наиболее бесспорным был авторитет Ленина, который председательствовал на заседаниях. Однако в период с 1922 года до своей смерти в 1924 году он тяжело болел и, как правило, не мог принимать участия в работе. В конце 1922 года Политбюро ЦК РКП(б), если не учитывать больного В. И. Ленина, состояло из 6 человек: И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, А. И. Рыкова и М. П. Томского.

Для противодействия влиянию Троцкого, Ленин в 1921 году добился назначения Сталина на пост секретаря ЦК. В апреле 1922 года апрельский пленум ЦК учредил должность генерального секретаря ЦК, которую занял Сталин. Он получил контроль за подбором и назначением кадров на руководящие посты в партии; во многом усилиями И. В. Сталина сложилась партийная номенклатура — верхний слой бюрократии, который со временем превратился в замкнутую касту с исключительным для советского общества набором привилегий[49]. В 1922—1924 годы, во время болезни В. И. Ленина, власть в стране сосредоточилась в руках «триумвирата» — Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин.

21 января 1924 года Ленин скончался. «Тройка» объединилась с Бухариным, А. И. Рыковым, Томским и В. В. Куйбышевым, составив в Политбюро (куда включили членом Рыкова и кандидатом в члены Куйбышева) так называемую «семёрку». После смерти вождя большевиков Л. Д. Троцкий, руководивший армией, выдвинул претензии на лидерство в партии. Он призвал вернуться к курсу на мировую революцию и политике военного коммунизма[50]. И. В. Сталин и его сторонники придерживались тезиса о возможности «построить социализм в отдельно взятой стране». В 1925 году Л. Д. Троцкий был снят с руководящих постов в армии[51][52].

С 1925 года Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев перешли в оппозицию к И. В. Сталину. Первое столкновение «новой оппозиции» и сторонников Сталина произошло при обсуждении тезисов «О задачах Коминтерна и РКП(б) в связи с расширенным Пленумом ИККИ». Идеологически спор опять развернулся вокруг постулата о построении социализма в одной стране и связанной с ним тактической необходимости временно продолжать новую экономическую политику. Зиновьев предлагал зафиксировать в резолюции, что социализм может победить только в международном масштабе. Пленум не принял его проект. В итоге с 1925 и до 1928 года власть в партии принадлежала «дуумвирату» Сталина и Н. И. Бухарина. С ними в союз вступили А. И. Рыков и М. П. Томский. В 1926 году «каменевцы» объединились с «троцкистами». Борьба завершилась в 1927 году, когда Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев и десятки их высокопоставленных сторонников были исключены из партии[53][54].

Воспользовавшись продовольственным кризисом 1928 года, И. В. Сталин и его сторонники теперь уже сами выступили против новой экономической политики, которую, с оговорками, продолжал отстаивать Н. И. Бухарин. Последний предлагал повысить налог на кулаков, но был обвинён в правом уклоне, пособничестве буржуазии и насаждении капитализма в деревне. В 1929 году И. В. Сталин оказался бесспорным лидером партии[55], фракционные группировки в дальнейшем боролись друг с другом уже за влияние на вождя[56].

В 1921—1928 годах государство проводило новую экономическую политику (НЭП), экономика стала многоукладной. В качестве стратегических целей НЭПа были заявлены построение социализма, восстановление связей города и деревни, укрепление союза рабочего класса и крестьянства. Суть новой экономической политики состояла в частичном восстановлении рыночной экономики при сохранении всех управляющих рычагов в руках партийного руководства[57].

После введения продовольственного налога крестьяне стали расширять посевные площади. Не желая возвращаться к денежному обороту, большевики первоначально собирались обменивать продукты на промышленные товары государственных предприятий. Однако товаров оказалось слишком мало. Власти были вынуждены постепенно увеличивать денежную часть оплаты труда рабочих и служащих. В 1922 году были официально разрешены аренда земли и наёмный труд[58][59][60].

Наиболее крупные и эффективные промышленные предприятия были объединены в тресты и переведены на самоокупаемость. Всеобщая трудовая повинность была заменена свободным наймом рабочей силы. Уравнительная система оплаты труда упразднялась. Нерентабельные производства закрывались или сдавались в аренду. Был дан импульс развитию предпринимательства. Однако его свобода допускалась лишь до известной степени. Частным лицам разрешалось открывать мелкие заводы и мастерские[61][62]. В промышленности частные предприниматели в основном ограничивались производством товаров широкого потребления, добычей и переработкой некоторых видов сырья, изготовлением простейших орудий труда; в торговле — посредничеством между мелкими товаропроизводителями и реализацией товаров частной промышленности; на транспорте — организацией местных перевозок мелких партий груза. К 1922 году действовали более 10 тысяч частных предприятий — в основном в сфере выпуска потребительских товаров. Оборонные заводы, энергетика, металлургия, нефтедобыча и нефтепереработка, добыча каменного угля и железные дороги полностью оставались в государственной собственности[63].

Управление производствами было возложено на тресты, в состав которых к 1923 году вошли около 90% промышленных предприятий. Тресты объединялись в синдикаты для оптовых закупок сырья и оборудования, сбыта продукции и получения кредитов[64][65]. В феврале 1921 года была организована Государственная плановая комиссия (Госплан). В 1925 году отраслевые планы были впервые сведены в единый годовой план промышленности[66].

В процессе денежной реформы 1922—1924 года банковские билеты (червонцы) были привязаны к золотому стандарту, что позволило стабилизировать финансовую систему страны[67]. Была возрождена банковская система, которая кредитовала промышленность и сельское хозяйство[68]. В 1923 году возник кризис, связанный со стремлением производителей промышленных товаров в условиях дефицита завысить цены на свою продукцию («ножницы цен»)[69].

К 1923 году в СССР сложилась система социального страхования на случай временной потери трудоспособности вследствие болезни и увечья, беременности и родов, ухода за больным членом семьи и т. д. — на тот момент самая прогрессивная в мире[70]. Удалось восстановить народное хозяйство, разрушенное Первой мировой и Гражданской войнами; а после 1926 года — значительно превзойти экономические показатели 1913 года. Существенно повысился уровень жизни людей. Выросло качество питания. К примеру, если до революции 1917 года в крестьянской семье на едока приходилось около 16 кг мяса в год, то в 1926 году — уже 30—32 кг мяса[71]. Завоеванием трудящихся стало сокращение продолжительности рабочего дня. До 1917 года средняя продолжительность рабочей недели в целом по промышленности равнялась почти 60 часов (10 часов в день). В 1925—1926 годах продолжительность рабочего дня промышленных рабочих составляла 7,4 часа. Все рабочие и служащие имели право на ежегодный отпуск не менее двух недель[70].

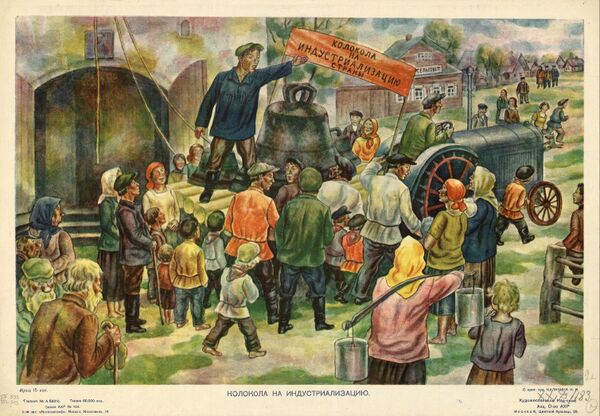

XIV съезд ВКП(б) в декабре 1925 года провозгласил курс на индустриализацию. В 1926—1928 годы в координации с планом ГОЭЛРО строились более 600 промышленных предприятий[72]. Свёртывание НЭП началось с последовательного повышения налогов для зажиточных крестьянских хозяйств и середняков[73].

В 1927 году начался продовольственный кризис. Из-за разницы между рыночной ценой и заготовительной ценой, по которой государство принимало хлеб у крестьян, последние стали придерживать зерно. В ряде городов были введены хлебные карточки. Кризис усугубился в следующем году[74]. На этом фоне новая экономическая политика была полностью свёрнута осенью 1928 года — с началом реализации первого пятилетнего плана развития народного хозяйства и массовой коллективизации[75].

Переход от капитализма к социализму по плану большевиков должен был сопровождаться культурной революцией. Она предусматривала переворот в духовной жизни общества, перестройки общественного сознания на основе марксистско-ленинской идеологии, формирования у советских людей одинакового, стандартного способа восприятия окружающей действительности. Политика в сфере культуры основывалась на классовом подходе. В 1922—1923 годы из России были высланы более сотни представителей интеллигенции вместе с членами семей[76]. Многие из оставшихся подверглись репрессиям якобы за контрреволюционные преступления — уже в 1920-е годы. Кампания по антирелигиозной пропаганде сопровождалась казнями и ссылками церковнослужителей, массовым закрытием церквей и планомерным разрушением храмов. Притом власти оказали поддержку так называемому движению «обновленцев», нацеленному на разрушение церковных устоев[77][78].

Большевики уделили особое внимание борьбе с неграмотностью. За 1920—1940 годы грамоте были обучены до 60 миллионов взрослых. По состоянию на 1926 год в Советском Союзе 71,5% мужчин и 42,7% женщин считались грамотными[79]. С 1924 года возобновилось государственное финансирование системы образования. В 1930 году в СССР было введено всеобщее обязательное начальное обучение, в городах — обязательное семилетнее обучение[80][81].

В 1928 году в СССР было опубликовано 270,5 миллионов книг (для сравнения, в 1913 году вышло 90 миллионов книг), 303 миллиона экземпляров периодических изданий С 1921 года на площадях крупных городов размещались громкоговорители радиотелефонных установок. С 1924 года началась ежедневная передача радиопрограмм. К концу 1920-х годов радио стало ведущим средством массовой коммуникации[82].

В 1920-е годы большевики выдвинули тезис о том, что так называемые отсталые народы бывшей Российской империи должны догнать центральную Россию в государственном, культурном и хозяйственном отношении. Партия обязалась помочь этим народам развить и укрепить органы власти, прессу, школу и учреждения культуры на национальных языках. В отношении же русского народа действовал тезис об интернационализме. Русский патриотизм приравнивался к шовинизму, якобы характерному только для «эксплуататоров» и мелкой буржуазии[83].

На государственном уровне в 1920-х годах эти подходы нашли выражение в политике коренизации. На руководящие должности в советских республиках следовало продвигать представителей местных национальностей, поощрять внедрение их языков в делопроизводство и образование[84][85].

В Средней Азии и на Кавказе советская власть развернула борьбу за раскрепощение женщин. Они отказывались от ношения паранджи, шли учиться в советские школы и вузы[86].

Главной задачей внешней политики СССР в 1920-е годы была борьба за прорыв дипломатической блокады и укрепление позиций на международной арене. Однако, это сочеталось с идеологической доктриной осуществления «мировой революции»[87].

В апреле 1922 года РСФСР и Германия подписали Рапалльский договор о восстановлении дипломатических отношений и взаимном отказе от претензий[88].

В 1923—1924 годы Советский Союз был признан большинством западных держав, за исключением США. Отношения СССР с Германией обострились в 1923 году, когда советское правительство профинансировало вооружённое восстание рабочих Гамбурга. Тем не менее в 1926 году страны подписали Берлинский договор о ненападении и нейтралитете (продлён в 1931 году). После того, как СССР в 1926 году открыто поддержал забастовку британских шахтёров, Великобритания и Канада разорвали дипломатические отношения с Советским Союзом. Этому примеру в 1928 году последовал Китай — в ответ на финансовую и военно-политическую помощь, которую СССР оказал китайским коммунистам[89][90].

Курс на индустриализацию страны в конце 1925 года провозгласил XIV съезд ВКП(б). Делегаты съезда обсуждали необходимость превращения СССР из страны ввозящей машины и оборудование, в страну производящую их. Начало политики индустриализации законодательно закрепили в апреле 1927 года на IV съезде Советов. Главное внимание первоначально уделяли реконструкции старых промышленных предприятий, но одновременно приступили к строительству более 500 новых заводов[91].

1 октября 1928 года вступил в действие первый пятилетний план, причём в полной мере его задания ещё не были сформулированы. Раздел плана в части индустриального развития разрабатывали сотрудники ВСНХ под руководством его председателя В. В. Куйбышева. Предусматривался среднегодовой прирост промышленной продукции в размере 19—20%. Обеспечение таких темпов требовало максимального напряжения сил, что хорошо понимали многие руководители государства[92].

Весной 1929 года комплексный план развития народного хозяйства на пятилетний срок был утверждён на V Всесоюзном съезде Советов. Предполагалось увеличить выпуск промышленной продукции примерно в три раза. В СССР развернулось масштабное строительство промышленных предприятий (например, в 1931 году в среднем вводились в строй по 1—2 завода в день). Квалифицированных кадров для них не хватало. Благодаря мировому экономическому кризису 1929—1933 годов СССР получил возможность закупать за рубежом оборудование и приглашать иностранных специалистов, советские инженеры и рабочие стажировались в США по контрактам, заключёнными с американскими предприятиями. За 1930—1932 годы американские специалисты подготовили для СССР 4 тысячи инженеров и квалифицированных рабочих, свыше 1 тысячи человек прошли обучение за рубежом[93].

Основным источником капитала и трудовых ресурсов стало крестьянство. Дополнительный доход также извлекался за счёт занижения заработной платы и завышения цен на промышленные товары, что приводило к общему падению уровня жизни населения. Ситуация усугублялась принудительными займами, которые распространялись среди граждан. Бюджетные средства перераспределялись в пользу добывающей и тяжёлой промышленности. РСФСР, УССР и БССР оказывались донорами, остальные советские республики, где целые отрасли создавались с нуля, — получателями финансовых средств[94].

За первую пятилетку в стране появились тракторо-, станкостроение, автомобильная и авиационная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение[95]; к концу второй пятилетки — завершена техническая реконструкция советской промышленности[96]. О выполнении второго пятилетнего плана объявили досрочно — сообщалось, что проектных показателей достигли за 4 года и 3 месяца. В 3 раза выросла выплавка стали, в 2,5 раза — производство электроэнергии. Хуже обстояло дело с развитием лёгкой промышленности, производящей предметы потребления, туда направлялись ограниченные финансовые ресурсы, в итоге по группе «Б» результаты выполнения второй пятилетки оказались ниже запланированных, составив от 40 до 80% по разным отраслям[97]. С 1928 по 1938 год Советский Союз увеличил свою долю в мировом промышленном производстве практически в пять раз — до 19%, таким образом превысив совокупный результат Германии и Франции (16%), и вышел на второе место в мире после США (32%). К 1940 году в структуре ВВП удельный вес промышленности впервые в истории страны возобладал над показателем сельского хозяйства. Государство получило практически полный набор отраслей третьего технологического уклада. В 1931 году было начато производство ферросплавов, в 1932 году — алюминия, в 1933 году — никеля, в 1935 — магния, по выплавке стали и чугуна СССР вышел на третье место в мире[98].

Созданная в результате индустриализации относительно диверсифицированная и независимая в материально-техническом плане экономика прошла испытание войной. Производственный сектор СССР в 1941—1945 годах смог превзойти объединённый военно-промышленный потенциал Германии и её сателлитов, выпустив в 2 раза больше танков, САУ, боевых самолётов[98].

Индустриальный рывок отрицательно сказался на ситуации в сельском хозяйстве. Росли цены на промышленные товары, возросшая налоговая нагрузка стала причиной недовольства сельского населения. Государственный закупочные цены на хлеб искусственно занижались, в результате поставки зерна государству резко сократились. В конце 29127 года возник глубокий хлебный кризис, поставивший под угрозу выполнение плана индустриализации. Для выполнения хлебозаготовок применили чрезвычайные меры: запрещалась свободная рыночная торговля зерном, его могли принудительно конфисковывать, при отказе продавать хлеб по твёрдым ценам крестьяне подлежали уголовной ответственности[99]. Тем не менее продовольственный кризис продолжал углубляться. В феврале 1929 года была введена всесоюзная карточная система на хлеб. В январе 1931 года она была распространена на другие продукты и товары первой необходимости. Представители коммунистической элиты получали повышенный паёк. Карточная система не охватывала крестьян и людей, лишённых политических прав, то есть 80% населения[100].

Проводя коллективизацию сельского хозяйства, власти преследовали следующие цели: упростить выкачивание из деревни зерна и прочих ресурсов, необходимых для продолжения индустриализации и обеспечения быстро растущих городов продовольствием (сравнительно небольшое количество крупных коллективных хозяйств проще контролировать, чем более 25 миллионов индивидуальных производителей); повысить производительность сельского труда за счёт насыщения крупных хозяйств тракторами и иной техникой; высвободить рабочую силу и направить её из села на промышленные предприятия; увеличить объёмы экспорта зерна, доходы от которого шли на покупку иностранного оборудования для промышленности; покончить с «классово чуждыми» кулацкими хозяйствами и в целом товарно-денежными отношениями в деревне, максимально распространив в сельском хозяйстве командно-распределительную систему[101][102].

Кризис заготовительной кампании 1927/28 годов и приверженность части работников аппарата ЦК ВКП(б) к централизованному, административно-командному руководству экономикой ускорили переход к всеобщей коллективизации. Форсированное колхозное строительство в зернопроизводящих районах началось в 1930 году. Аренда земли и применение наёмного труда были вновь запрещены. Вышел закон о конфискации у кулаков домов и хозяйственных построек, скота и имущества. Всё это передавалось в колхозы в виде вступительного взноса от бедняков и батраков. В отдельных районах под раскулачивание попали до 15% хозяйств (хотя, согласно официальной статистике на 1929 год, доля кулацких хозяйств в среднем по стране составляла 2,3%). Власти опирались на группы крестьян-бедняков и рабочих-коммунистов, направленных на формирование колхозов. С января по март 1930 года доля хозяйств, которые перешли в колхозы, выросла с 20 до 56%[103][104].

Параллельно с коллективизацией разворачивались гонения на Русскую Православную Церковь. К началу 1931 года были закрыты около 80% сельских храмов. Священнослужители оказывались в лагерях или на спецпоселении[105].

Крестьяне массово забивали скотину, чтобы не передавать её в колхозы. Поголовье скота за пятилетку сократилось почти в два раза. Увеличилось количество вооружённых выступлений против Советской власти[106]. Та была вынуждена пойти на временные уступки. В марте 1930 года в газете «Правда» появилась статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов», осуждавшая насильственное принуждение крестьян к вступлению в колхоз[107]. К августу 1930 года в колхозах остались 21% крестьянских хозяйств. Однако осенью форсированная коллективизация возобновилась. К июню 1931 года в колхозах состояли 53% всех хозяйств. В важнейших зернопроизводящих районах страны коллективизация была сплошной[108].

В колхозах создавались производственные бригады с постоянным составом работников. Основной формой учёта стал трудодень. Крестьяне лишились материальной заинтересованности в результатах своего труда. Сборы зерна упали. В августе 1932 года были введены суровые наказания даже за мелкие хищения хлеба в колхозах[108][109].

Принудительная коллективизация, тотальная конфискация хлеба в сочетании с неурожаем привели к массовому голоду 1932—1933 годов в зерновых районах РСФСР, УССР и Казакской АССР. По разным оценкам, погибли до 5 миллионов человек, в основном — сельские жители[110]. Чтобы помешать бегству голодающих крестьян в города, Советская власть в декабре 1932 года ввела систему паспортов и прописки. Колхозник мог получить паспорт только с согласия правления колхоза[111][112].

Заготовки зерна государством в 1933 году увеличились более чем в 2 раза (в сравнении с уровнем 1928 года) при сохранении примерного того же объёма производства. Это означает, что в деревне оставалось гораздо меньше хлеба. Значительная часть заготовленного зерна отправлялась на экспорт (в том числе во время массового голода), а вырученная валюта использовалась для закупки иностранного промышленного оборудования[113].

С середины 1930-х годов урожаи стали расти за счёт массового применения сельскохозяйственной техники, которая поставлялась в колхозы. В ноябре 1934 года были отменены хлебные карточки. В 1935 году возобновилась свободная продажа основных продуктов. В 1936 — отменены карточки на промышленные товары[114]. Уровень жизни населения городов стал расти[115].

Повышалась производительность труда благодаря электрификации и механизации. В 1940 году в СССР работало 182 тысячи зерновых комбайнов, это в 2 раза больше, чем в США, а в Европе комбайны в то время вообще не использовались. Рост производительности труда в сельском хозяйстве высвободил 18,5 миллионов человек, которые стали промышленными и строительными рабочими[116]. Историк С. А. Нефёдов отмечает, что политика коллективизации во многом предопределила успех индустриального развития страны, а соответственно и победу СССР в Великой Отечественной войне[117].

Формирование режима личной власти в сочетании с монополией одной партии привело к появлению культа личности И. В. Сталина. Чрезвычайщина, с помощью которой решались поставленные в задачи в экономике и построении нового общества, встретила противодействие части партийной номенклатуры. Против чрезвычайных мер при коллективизации выступил член Политбюро ЦК Н. И. Бухарин. В то же время А. И. Рыков и М. П. Томский высказывались за использование принципов нэпа в социалистическом строительстве. В итоге Бухарин и Томский были выведены из состава Политбюро, Рыков снят с должности председателя Совнаркома. В руководстве страны утверждались авторитарные подходы[118]. Целенаправленное возвеличивание вождя ВКП(б) началось с празднования его 50-летия в декабре 1929 года[119]. К концу 1930 года, после исключения А. И. Рыкова из Политбюро ЦК ВКП(б), И. В. Сталин остался единственным партийным деятелем, входившим в состав этого руководящего органа при В. И. Ленине. На смену коллективному руководству партией пришёл режим личной власти И. В. Сталина[120].

Параллельно с его формированием разворачивалась борьба с инакомыслием. Росли масштабы репрессий. Вслед за раскулачиванием карательные меры последовали в отношении городских слоёв населения. В категорию «врагов народа» попали ответственные сотрудники Госплана, ВСНХ, наркоматов[118]. В СССР развернулись процессы над «вредителями». Их обвиняли в срыве производственных планов, многочисленных авариях и поломках, в большинстве случаев нехваткой квалифицированных кадров и предельным напряжением всех сил в попытке выполнить чрезмерно высокие плановые задания (Шахтинское дело, расстрел руководителей пищевой промышленности, дело Трудовой крестьянской партии, дело Промышленной партии и другие)[121][122][123].

Попытки высокопоставленных членов ВКП(б) критиковать вождя теперь завершались тюремными сроками по обвинениям в антисоветской деятельности и/или терроризме (дела «Союза марксистов-ленинцев» 1932 года, «группы В. Н. Слепкова» 1932—1933 годов, В. Н. Толмачёва и Н. Б. Эйсмонта 1932—1933 годов)[124][125].

В 1930 году в составе ОГПУ появилось Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). Труд заключённых использовался для строительства городов, прокладки каналов, железных и шоссейных дорог, добычи нефти, угля, золота и других полезных ископаемых[126][127][128].

В 1929—1937 годах под раскулачивание попали около 750 тысяч крестьянских хозяйств. В общей сложности около 4 миллионов сельских жителей были отправлены в тюрьмы, лагеря или на спецпоселение. Во второй половине 1930-х годов многие «трудпоселенцы» смогли вернуться к месту прежнего жительства. В 1941 году на спецпоселении оставались около 900 тысяч «бывших кулаков»[129].

В составе Политбюро ЦК, сформированном в феврале 1934 года, была упразднена должность генерального секретаря, и она не существовала вплоть до апреля 1966 года. Пока не появилась должность первого секретаря (сентябрь 1953 года), секретари ЦК формально находились на равноправных позициях. Хотя И. В. Сталин фактически продолжил исполнять функции генсека, сохраняя лидерство в партии[130].

Поводом для массовых репрессий, физического устранения действительных и предполагаемых противников режима личной власти И. В. Сталина стало убийство члена Политбюро С. М. Кирова в декабре 1934 года. По указанию вождя следователи связали это преступление с действиями «заговорщиков» из числа троцкистов и зиновьевцев. Десятки людей были расстреляны[131][132].

В стране развернулась кампания по выявлению и очищению «осаждённой крепости» СССР от якобы повсеместно проникших «врагов народа». Массовые репрессии позволяли режиму И. В. Сталина обеспечить безусловную власть над всем партийным и государственным аппаратом, переложить ответственность за провалы в социально-экономической сфере на предполагаемых изменников, ликвидировать потенциальных соперников, гипотетических представителей «пятой колонны» и неэффективных функционеров[133].

Первые громкие судебные процессы состоялись уже в 1934—1935 годы (дела так называемого «Кировского потока», Кремлёвское дело и другие)[134]. Ужесточили уголовное законодательство: в 1934 году был принят закон об упрощённой и ускоренной процедуре рассмотрения дел о терроре, в 1935 году — о наказании членов семей изменников Родины и о введении уголовной ответственности для подростков с 12 лет[135].

В декабре 1936 года VIII Съезд Советов утвердил новую Конституцию, которая провозглашала победу социализма в стране. Высшим органом власти стал двухпалатный Верховный Совет СССР, которые пришёл на смену ЦИК. Конституция официально закрепляла монополию ВКП(б) на политическую власть[136]. Гражданские права и свободы, декларированные Основным законом, в значительной степени остались на бумаге или систематически игнорировались во время репрессий[137]. Началось упразднение национальных районов и сельсоветов. Оно совпало с повсеместным переходом в административно-территориальном делении на схему «область/край — район». В то же время количество национальных округов увеличилось[138].

В 1936—1938 годах состоялись три открытых судебных процесса над крупнейшими деятелями ВКП(б) 1920-х годов по делу о так называемом антисоветском объединённом троцкистско-зиновьевском центре[139]. С июня 1937 года развернулись репрессии против высшего командного состава Красной армии; были расстреляны до 5 тысяч офицеров. В большинстве случаев доказательствами служили признания вины, как правило, выбиваемые при помощи пыток или угроз[140]. К 1940 году сменились все командующие войсками военных округов, руководящий состав их штабов и штабов полков обновился на 90%. Всё это резко понизило потенциал армии и флота перед войной и отрицательно сказалось на доверии красноармейцев к командирам[141]. Летом 1937 года в СССР начались массовые преследования предполагаемых представителей «пятой колонны» — бывших кулаков, участников антисоветских политических партий или белого движения, священнослужителей и уголовников. По официальным данным, в 1937 году были приговорены к расстрелу более 350 тысяч человек, в 1938 году — около 330 тысяч человек. По состоянию на начало 1938 года в лагерях и исправительно-трудовых колониях содержались почти 2 миллиона заключённых. На спецпоселении находились ещё около 1 миллиона человек. С сентября 1937 года проводились аресты граждан СССР по национальному признаку: например, немцы, японцы, поляки или финны, которые работали на советских оборонных заводах, по умолчанию записывались в шпионы и подвергались репрессиям[142].

В 1939—1940 году массовой «чистке» подвергся НКВД. После этого масштабы репрессий сократились[143].

Были осуществлены массовые депортации народов. В 1936 году из УССР в Казахскую АССР были принудительно переселены 45 тысяч поляков и немцев. В 1937 году с Дальнего Востока в Казахскую ССР и Узбекскую ССР депортированы более 170 тысяч корейцев[144].

К 1940 году до 10% всего объёма работ в стране (в том числе до 20% всех строительных работ) выполнялись заключёнными. Особым явлением стали так называемые шарашки — конструкторские и проектные бюро, в которых трудились репрессированные специалисты[145].

Одним из косвенных показателей масштабов репрессий могут служить данные о динамике численности населения Советского Союза. С 1 января 1929 года по 1 января 1933 года количество жителей выросло на 11 миллионов человек, с 1 января 1933 по декабрь 1937 население сократилось почти на 2 миллиона[146].

В 1930-е годы в сфере национально-государственного строительства реабилитируется идея государственности — идеология сильной страны сменяет марксистские представления об отмирании государства. На XVIII съезде партии Сталин заявит от сохранении государства не только при социализме, но и при коммунизме[147]. В 1931 году И. В. Сталин впервые использовал термин «социалистическое отечество», а также сделал особый акцент на русском первенстве в мировом революционном движении. В школах и вузах возобновилось преподавание истории. В 1934 году вождь лично внёс коррективы в конспекты готовящихся учебников по истории СССР. Русский народ был назван силой, призванной «по-новому собирать» другие народы. Советский патриотизм трактовался как высшая доблесть гражданина СССР. В 1937 году появился тезис о русском народе как «старшем брате» других советских народов. Новая историческая концепция, утверждавшаяся в 1936—1937 годах, трактовала XIX век как эпоху, когда наиболее ярко проявилось мировое значение русского народа, когда он занял одно из первенствующих мест в мировой культуре. Эта же концепция стала основой массовой пропаганды в условиях подготовки к войне с нацистской Германией. Вновь были признаны героями князь Александр Невский, император Пётр I, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, Ф. Ф. Ушаков и другие[148]. В Красной армии возрождались традиции Российской империи: казачьи части (один старый большевик был крайне поражён, увидев в 1930-е годы в фойе Большого театра военнослужащих в памятной по Гражданской войне и ненавистной ему казачьей форме), в 1940 году в РККА восстановили генеральские и адмиральские звания[149].

Политика коренизации в советских республиках была свёрнута. С 1938 года во всех нерусских школах вводилось обязательное изучение русского языка. Письменность народов ряда автономных республик РСФСР и союзных республик переводилась на кириллицу. Представителей этих народов начали призывать в Красную армию[150].

На изменение международной обстановки в 1930-е годы оказал влияние глубокий мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году. Он вызвал значительные внутриполитические изменения в капиталистических странах. В некоторых государствах, в частности, в Англии и Франции, он привёл к власти силы, нацеленные на демократические преобразования. А в других — в Германии и Италии — фашистские режимы. В итоге начали быстро формироваться очаги международной напряжённости. С учётом этих факторов правительство Советского Союза в 1933 году определило новые задачи своей внешней политики: отказ от участия в международных конфликтах, признание возможности сотрудничества с демократическими западными странами в целях сдерживания агрессивных устремлений Германии и Японии, борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе и на Дальнем Востоке[151].

В 1929 году СССР восстановил дипломатические отношения с Великобританией[152]. В том же году советские войска отбили нападение китайских войск и белогвардейцев на некоторые участки КВЖД[153]. После того, как Япония в 1931 году захватила Манчжурию, Советский Союз был вынужден продать железную дорогу возникшему марионеточному государству Маньчжоу-Го[154][155].

В 1932 году СССР подписал договоры о ненападении с Латвией, Эстонией, Финляндией, Францией и Польшей, в 1933 году — с Италией. На фоне прихода А. Гитлера к власти в Германии Советский Союз свернул риторику о «разжигании мировой революции», провозгласив вместо этого курс на создание единого антифашистского народного фронта. В ноябре 1933 года СССР и США установили дипломатические отношения[156]. В сентябре 1934 года СССР вступил в Лигу Наций[157].

В мае 1935 года Советский Союз подписал с Францией и Чехословакией пакты о взаимопомощи в случае агрессии[158].

В 1936 году СССР участвовал в подписании конвенции Монтрё, которая установила действующий до сих пор правовой режим черноморских проливов[159]. В том же году Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт. К документу, который был направлен против СССР, в 1937 году присоединилась фашистская Италия[160].

В 1936 году Советский Союз поставлял оружие и военную технику Испании, которая подверглась интервенции со стороны Германии и Италии. В гражданской войне на стороне законного правительства Испании воевали около 3 тысяч советских добровольцев[161].

В июле 1938 года СССР отразил агрессию Японии в районе озера Хасан в Приморье[162]. В августе 1939 года советско-монгольские войска под командованием Г. К. Жукова отбили наступление японских интервентов в районе реки Халхин-Гол[163]. Советский Союз поставлял Китаю вооружения и направлял в эту страну военных специалистов, чтобы помочь борьбе с японскими захватчиками[164][165].

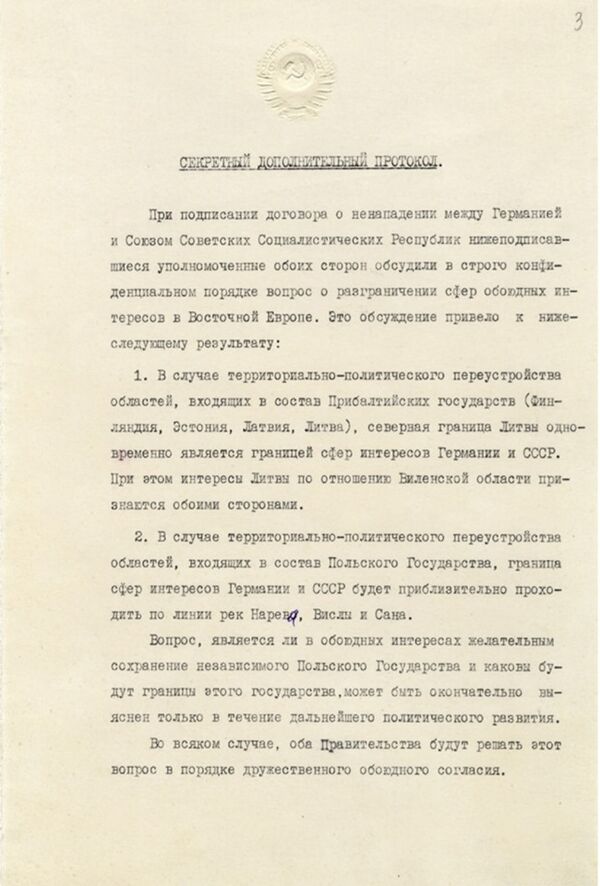

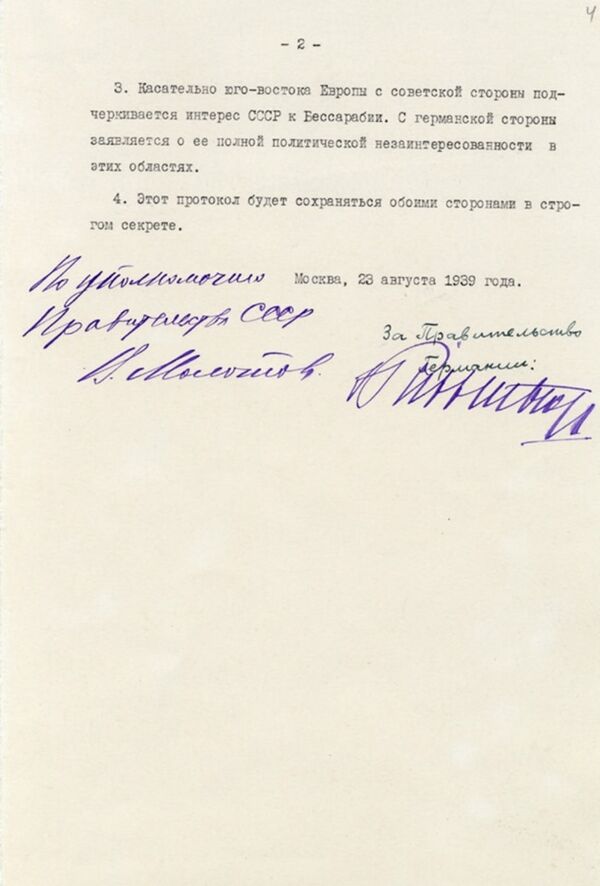

В начале 1939 года советское правительство предприняло последнюю попытку создания системы коллективной безопасности с участием Англии и Франции. Однако западные страны не верили в возможности СССР противостоять немецкой военной машине[166]. Летом 1939 года переговоры СССР с делегациями Великобритании и Франции в Москве о политическом и военном союзе против Германии завершились неудачей. Польша и государства Прибалтики заявляли, что ни при каких условиях не пропустят советские войска через свои территории[167]. Понимая неизбежность войны и свою неготовность к ней, правительство Советского Союза изменило внешнеполитическую ориентацию и пошло на сближение с Германией[168]. Учитывая факт Мюнхенского сговора между Германией, Италией, Великобританией и Францией, И. В. Сталин согласился на предложение А. Гитлера начать советско-германский диалог. Советский вождь рассчитывал, что нападение Германии на Польшу втянет Великобританию и Францию в войну, позволив СССР остаться вне конфликта и получить время на укрепление обороны. 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали в Москве пакт о ненападении. В секретном протоколе к документу страны разграничили сферы своих интересов в Восточной Европе[169][170].

С одной стороны, решение судеб третьих стран без их ведома и участия — грубейшее нарушение международных норм. С другой стороны, речь шла о государствах или территориях, отторгнутых от России после Первой мировой войны[171].

Подписание пакта ослабило мировое коммунистическое движение, главной задачей которого была борьба с фашизмом. В то же время Советский Союз отсрочил вступление в войну почти на два года и лишил Германию возможности создать плацдарм в Прибалтике, откуда фашистские армии могли бы быстро дойти до Москвы[172]. Таким образом, документ соответствовал государственным интересам Советского Союза[173].

Реализуя положения пакта, фашистская Германия 1 сентября 1939 года напала на Польшу. Великобритания и Франция, связанные с Польшей договорами о взаимопомощи, 3 сентября объявили Германии войну. Началась Вторая мировая война[172].

17 сентября 1939 года Красная армия вошла на территорию Польши, заняв территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Около 450 тысяч польских военнослужащих были взяты в плен. В 1940 году около 22 тысяч польских офицеров были расстреляны (фашистская Германия и СССР обвиняли в этом военном преступлении друг друга). Около 200 тысяч граждан бывшей Польши подверглись принудительной высылке[174].

Осенью 1939 году СССР заключил договоры о взаимной помощи с Эстонией, Латвией и Литвой, передав последней город Вильно и Виленскую область. Советский Союз получил право разместить на территории этих государств свои войска и военные базы.[175]

В результате советско-финляндской войны 1939—1940 годов СССР ценой потери почти 130 тысяч военнослужащих убитыми получил территорию на Карельском перешейке, что позволило отодвинуть границу от Ленинграда[176][177]. В июне 1940 года Советский Союз потребовал от Латвии, Литвы и Эстонии сформировать просоветские правительства, которые объявили о присоединении трёх прибалтийских государств к СССР на правах новых союзных республик[178][179]. В конце июня 1940 года СССР потребовал от Румынии вывести войска из Бессарабии, оккупированной с 1918 года, а также из Северной Буковины. Обе территории вошли в состав Советского Союза[180].

В итоге к лету 1940 года в состав СССР были включены территории с населением в 14 миллионов человек, граница страны отодвинулась на запад на разных участках на расстояние от 300 до 600 километров[168].

В апреле 1941 года СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете, после чего Советский Союз практически прекратил помощь Китаю[181][152].

Великая Отечественная война (1941—1945 годы)

За 1940 год фашистская Германия подчинила Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию, поставив людские и экономические ресурсы этих стран себе на службу. Генштаб Германии подготовил план «Барбаросса», согласно которому гитлеровцы предполагали разгромить СССР за 2—5 месяцев[182][183]. Немецкий генералитет считал возможным уничтожить РККА в ходе кратковременной кампании — до наступления зимы, так как в Европе к лету 1941 года сухопутного фронта уже не было. Для достижения этой цели на границе с СССР развернули наиболее боеспособные части немецких вооружённых сил. На территории СССР предполагалось создать четыре германские провинции, Москву, Ленинград и Киев — уничтожить, половину славянского населения убить, другую половину — превратить в необразованных рабов, обслуживающих немецких колонистов[184].

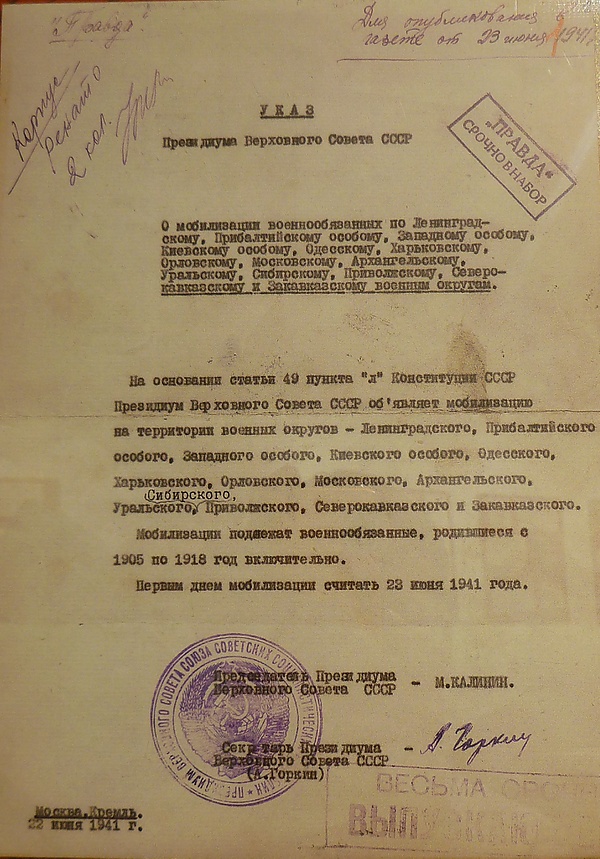

22 июня 1941 года войска Третьего Рейха без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза. На стороне нацистской Германии воевали Венгрия, Италия, Румыния, Словакия, Хорватия и Финляндия. Уступая в количестве танков, самолётов и артиллерии, противник превосходил Красную армию в живой силе. Всего для Восточного фронта выделили 73,5% общего количества имевшихся в вермахте дивизий. Большая часть войск имела боевой опыт, полученный в предыдущих военных кампаниях[185]. Немцы максимально использовали эффект внезапности и действовали слаженно в соответствии с тщательно разработанным планом[186].

Советские войска не были отмобилизованы, не имели развёрнутых тыловых структур. От Балтики до Карпатских гор из 77 дивизий войск прикрытия вступить в бой смогли лишь 38 не полностью отмобилизованных дивизий, из которых лишь некоторые успели занять оборудованные позиции на границе. Остальные войска части и соединения находились либо в местах постоянной дислокации, либо в лагерях, либо на марше. Противник сразу бросил в наступление 103 дивизии, обеспечив подавляющее превосходство в живой силе и технике на участках прорыва[187].

Тем не менее, во время приграничных сражений Красная армия и части погранвойск НКВД оказали ожесточённое сопротивление агрессору. Например, гарнизон Брестской крепости около месяца вёл оборону в полном окружении[188].

Благодаря внезапности удара германская авиация уничтожила на земле около 1,5 тысяч советских боевых самолётов, обеспечив себе господство в воздухе. Немецкие танковые клинья пробивали оборону Красной армии, подразделения которой затем были вынуждены сражаться в окружении. За первый месяц войны в плен попали около 700 тысяч советских солдат и офицеров[189]. Враг захватил или уничтожил основные склады оружия, обмундирования, горючего и продовольствия, расположенные возле западных границ СССР[190]. 24 июня советские войска оставили Вильнюс, 28 июня — Минск, 30 июня — Львов, 1 июля — Ригу[191].

23 июня 1941 года СНК и ЦК ВКП(б) создали Ставку Главного Командования, на базе довоенных приграничных округов сформировались Северный, Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты[192]. 30 июня был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным. Этот орган руководил деятельностью всех ведомств и учреждений, ему подчинялась Ставка. 10 июля её также возглавил И. В. Сталин. 8 августа 1941 года он стал именоваться Верховным Главнокомандующим, официально сосредоточив в своих руках чрезвычайные полномочия при максимальной централизации власти[193][194][189].

Было объявлено о том, что советский народ ведёт Отечественную войну против фашистской Германии. Власти отказались от идеи перерастания войны в мировую революцию. Прекратились гонения на Русскую православную церковь. Антирелигиозная пропаганда была свёрнута, с осени 1941 года почти не было арестов священнослужителей[195][196].

Помимо мобилизации в Красную армию, создания новых стрелковых и кавалерийских дивизий, с июля 1941 года началось формирование подразделений народного ополчения. В прифронтовых городах эти отряды вступили в бой фактически не имея военной подготовки и понесли очень тяжёлые потери[197].

12 июля 1941 года СССР и Великобритания подписали в Москве соглашение о совместных действиях в войне против Германии. Начала формироваться Антигитлеровская коалиция (позднее она станет именоваться Объединёнными Нациями)[198].

В первые недели войны гитлеровцы окружили и уничтожили войска Западного фронта. Это было основное направление для германского командования в операции «Барбаросса». Здесь сосредоточили 40% всех германских дивизий, развёрнутых от Баренцева до Чёрного моря (в том числе 50% моторизованных и 52,9% танковых) и крупнейший воздушный флот люфтваффе (43,8% самолётов). Группа армий "Центр" была сильнейшей на всем фронте. В полосе её наступления в непосредственной близости от границы находилось лишь 15 советских дивизий, а 14 располагались на удалении от 50 до 100 километров[199]. Командующий фронтом Д. Г. Павлов, а также группа генералов по распоряжению И. В. Сталина были преданы суду, а затем расстреляны по обвинению в трусости и бездействии. Фактически советский вождь переложил на этих военачальников вину за собственные просчёты[200][188]. 16 июля 1941 года в Красной армии был восстановлен институт военных комиссаров в корпусах, дивизиях и полках, что нарушало принцип единоначалия, но должно было укрепить стойкость командиров и личного состава в условиях тяжелейших боёв. 16 августа 1941 года вышел приказ об ответственности военнослужащих за сдачу в плен; семьи пленных командиров и политработников подлежали репрессиям[201]. С июля 1941 по март 1942 года по обвинению в измене были расстреляны 30 генералов (впоследствии все — реабилитированы)[202].

Во время Смоленского сражения советские войска смогли задержать наступление гитлеровцев на два месяца, фактически сорвав немецкий план молниеносной войны. Ленинградская стратегическая оборонительная операция Красной армии завершилась неудачей, и в сентябре 1941 года немецкие и финские части начали блокаду Ленинграда[203]. Приказ И. В. Сталина любой ценой удержать Киев обернулся окружением большей части войск Юго-Западного фронта. Командующий им М. П. Кирпонос погиб. В плен попали более 650 тысяч советских солдат. В сентябре столица Советской Украины пала[204].

Враг оккупировал территорию в 1,5 миллиона квадратных километров, где до войны проживало более 40% населения страны, производилась треть валового объёма промышленной продукции и выращивалось 38% всего зерна[205]. На занятых землях фашисты и их пособники осуществляли политику геноцида: евреи и цыгане уничтожались поголовно, проводились массовые казни советских военнопленных и мирных жителей (всего были убиты около 7,5 миллионов человек). Более 5 миллионов человек угнаны на принудительные работы в Германию (из них 2,2 миллиона человек погибли)[206]. Экономические ресурсы оккупированных регионов подвергались систематическому разграблению, что приводило к гибели местного населения от голода, холода и болезней. Общее число жертв оккупационного режима за годы войны превысило 14 миллионов человек (это примерно одна пятая всего населения занятых врагом земель)[207][208].

В июле 1941 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об организации партизанского и подпольного движения в оккупированных врагом районах[209]. Заранее подготовленные партийные и советские работники, а также солдаты и офицеры Красной армии, попавшие в окружение или сбежавшие из плена, составили костяк партизанских отрядов. Их действия стал координировать Центральный штаб партизанского движения, созданный 30 мая 1942 года при Ставке Верховного Главнокомандующего. Общее число партизан за годы войны — около 2,8 миллионов человек. К лету 1943 года партизаны фактически контролировали до одной шестой части оккупированной гитлеровцами территории. В городах действовали подпольные организации. Рабочие и служащие устраивали саботаж и диверсии на предприятиях и в учреждениях. Общее число подпольщиков за годы войны — около 220 тысяч человек. Около 40 тысяч граждан СССР участвовали в зарубежном движении Сопротивления[210][211][212].

Часть советских граждан пошла на сотрудничество с нацистами. Общее число коллаборационистов на территории СССР за всё время войны составило 1,2 миллиона человек. В состав вермахта, вспомогательных подразделений, полиции и так называемой самообороны входили мусульмане Поволжья и Крыма, жители Западной Украины и прибалтийских республик. Русские предатели и перебежчики были собраны нацистами в так называемую Русскую освободительную армию[213][214].

Летом 1941 года власти СССР начали эвакуацию людей и промышленности на восток. За пять месяцев были вывезены более 10 миллионов человек. К началу 1942 года перевезены и в рекордные сроки запущены на новом месте 1523 крупных промышленных предприятия[215]. 26 декабря 1941 года рабочие оборонных предприятий перешли на положение мобилизованных, самовольный уход с работы приравнивался к дезертирству. С конца 1941 года начался последовательный рост производства боевой техники и оружия[216]. 18 июля 1941 года в Москве и Ленинграде введены карточки на основные продукты. К концу года карточная система распределения распространилась на всю страну[209].

С первых дней войны люди стали делать добровольные пожертвования на помощь фронту. За годы войны добровольные и обязательные платежи, а также займы у населения обеспечили 20% общего бюджета, потраченного на военные нужды. Граждане также отправили на фронт миллионы тёплых вещей и подарков для бойцов Красной армии. Население центральных и восточных районов СССР помогало эвакуированным гражданам обустраиваться на новом месте[217].

В ноябре 1941 года США распространили на Советский Союз действие закона о ленд-лизе. Объём американской помощи за годы войны составил: по самолётам 15%, по танкам 12%, по боевым кораблям 22% от общего объёма аналогичной продукции, произведённой в СССР. Особое значение имели поставки автомобилей, паровозов и вагонов — в количествах, больших, чем выпустила советская промышленность. Однако основной грузопоток по ленд-лизу стал поступать в страну уже после коренного перелома на Восточном фронте[218].

30 сентября 1941 года началось сражение за Москву. В наступлении на столицу СССР участвовали три четверти германских войск. После того, как 64 советские дивизии попали в окружение под Брянском и Вязьмой, дорога на Москву казалась открытой. 19 октября в городе было введено осадное положение[219]. Жители вручную строили оборонительные линии.

В бой пошли последние резервы: курсанты военных училищ, ополченцы и рабочие батальоны[220]. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся традиционный парад, который укрепил моральный дух войск и жителей[221].

На других участках фронта гитлеровцы в октябре 1941 года захватили Белгород, Харьков, в ноябре — Курск. Осенью 1941 года развернулись бои за Донбасс. Оставив Одессу, советские войска эвакуировались в Крым. 30 октября началась оборона Севастополя[222].

Осенью 1941 года советские власти депортировали более 400 тысяч немцев Поволжья. Немцы, румыны, итальянцы, финны, выходцы из Средней Азии подлежали мобилизации в трудовую армию[223].

К 30 ноября 1941 года германское наступление на Москву достигло пика. К этому моменту гитлеровцы взяли Орёл, Ржев, Калинин, Волоколамск, Клин и Солнечногорск[221].

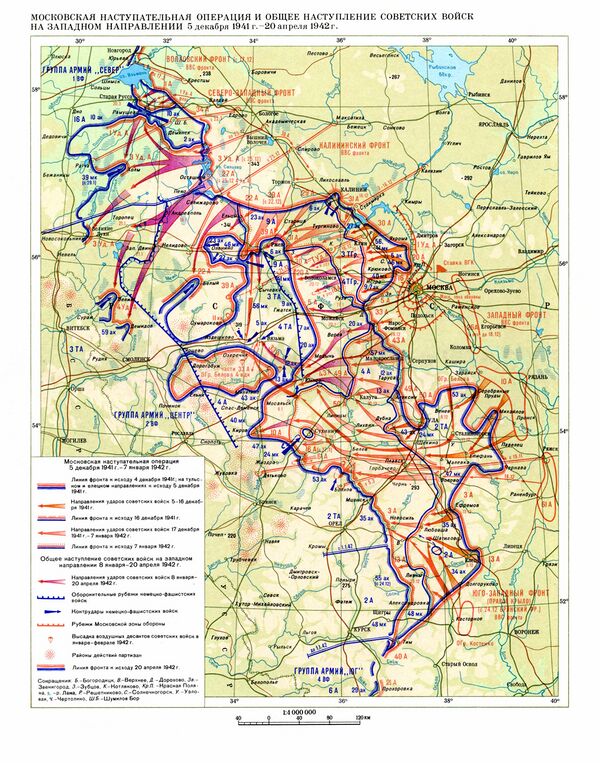

5 декабря 1941 года советские дивизии, переброшенные с Дальнего Востока, перешли под Москвой в контрнаступление против численно превосходившего их противника. За месяц боёв освобождены Московская, Тульская, Рязанская и значительная часть Калининской, Смоленской и Орловской областей. Германия потерпела первое крупное поражение в войне. На юге Красная армия отбила Ростов на-Дону[224][225].

В блокадном Ленинграде жители гибли от голода: в декабре 1941 года умерли более 50 тысяч человек, в январе 1942 года — более 100 тысяч человек; всего за время осады — не менее 800 тысяч горожан. Единственной связью с «большой землёй» была проложенная по льду Ладожского озера Дорога жизни. По ней в город под постоянными бомбёжками доставляли продукты, боеприпасы и эвакуировали женщин, детей, раненых[226].