Пётр I

Пётр I Алексе́евич (30 мая [9 июня] 1672, Москва — 28 января [8 февраля] 1725, Санкт-Петербург) — российский монарх из династии Романовых. Последний Царь всея Руси и первый Император Всероссийский (принял титул 22 октября (2 ноября) 1721, также получил титулы Вели́кий и Отец Отечества). Сын царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны (из рода Нарышкиных), муж будущей императрицы Всероссийской Екатерины I[3].

Венчан на царство 25 июня (5 июля) 1682 года в 10-летнем возрасте вместе со сводным братом Иваном V. До 1689 года регентом и фактическим правителем России была сводная сестра Петра Софья Алексеевна. Иван V формально считался соправителем Петра до своей смерти в 1696 году.

С юных лет проявляя интерес к наукам и передовым технологиям своего времени, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одной из заслуг Петра стало расширение территории страны в Прибалтийском регионе после победы в Северной войне, что обеспечило Россию незамерзающими морскими портами.

Что важно знать

| Пётр I Великий | ||||

|---|---|---|---|---|

| 22 октября (2 ноября) 1721 — 28 января (8 февраля) 1725 | ||||

| Предшественник | титул учреждён | |||

| Преемник | Екатерина I | |||

| 27 апреля (7 мая) 1682 — 22 октября (2 ноября) 1721 | ||||

| Коронация | 25 июня (5 июля) 1682 | |||

| Регент | Софья Алексеевна (1682 — 1689) | |||

| Совместно с | Иван V (1682 — 1696) | |||

| Предшественник | Фёдор III Алексеевич | |||

| Преемник | титул упразднён | |||

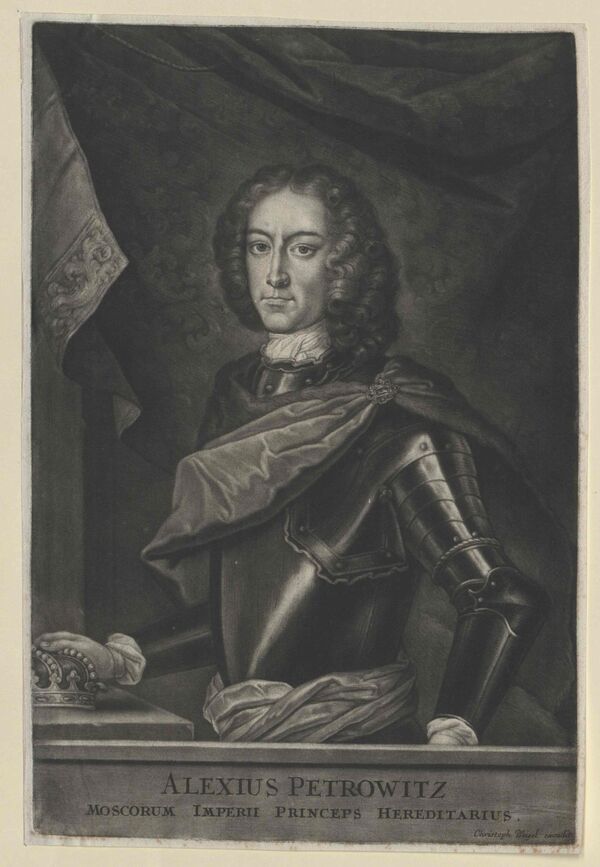

| Наследник | Алексей Петрович (до 1718), Пётр Петрович (до 1719), Пётр Алексеевич (не подтверждено) | |||

| В 1721 году Пётр принял титул императора | ||||

|

|

||||

| Рождение |

30 мая (9 июня) 1672[1] |

|||

| Смерть |

28 января (8 февраля) 1725[1] (52 года) |

|||

| Место погребения | ||||

| Род | Романовы | |||

| Имя при рождении | Романов Пётр Алексеевич | |||

| Отец | Алексей Михайлович | |||

| Мать | Наталья Кирилловна Нарышкина | |||

| Супруга | Евдокия Фёдоровна и Екатерина I | |||

| Дети |

от 1-го брака: сын: Алексей Петрович от 2-го брака: дочери: Анна, Елизавета, Наталья (ум. в детстве) сын: Пётр (ум. в детстве) остальные умерли в младенчестве |

|||

| Отношение к религии | православие | |||

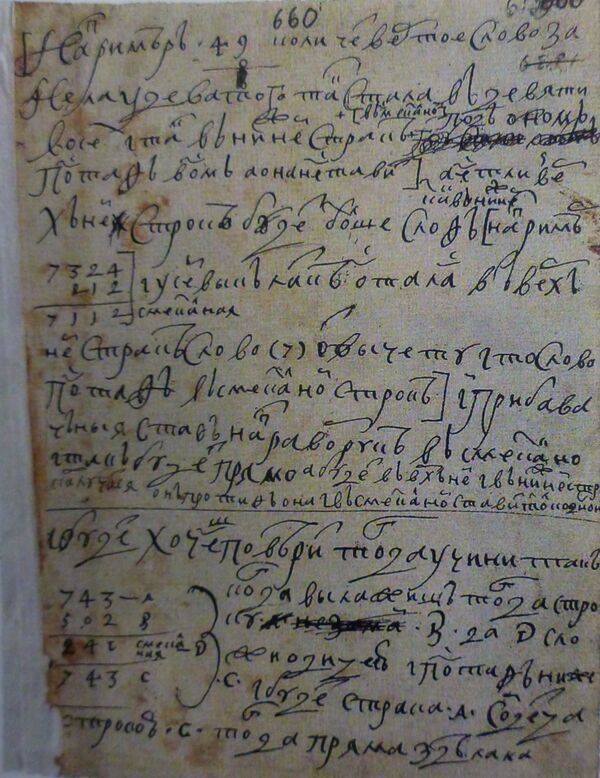

| Автограф |

|

|||

| Монограмма |

|

|||

| Награды |

|

|||

| Звание | генерал | |||

| Гражданство | ||||

Ранние годы

Пётр родился в ночь на 30 мая (9 июня) 1672 года[a] в Теремном дворце Московского Кремля[4]. Он был 14-м ребёнком царя Алексея Михайловича (1645—1676), но первым от второй жены царя Натальи Кирилловны (из дворянского рода Нарышкиных)[5].

29 июня (9 июля) 1672 года в День Петра и Павла царевич был крещён в Чудовом монастыре царским духовником протопопом Благовещенского собора Андреем Савиновым и наречён Петром. Крёстными родителями Петра стали его брат по отцу царевич Фёдор Алексеевич и тётя Ирина Михайловна[6].

Причина, по которой царевич получил имя Пётр, не ясна, возможно, в качестве эвфонического соответствия имени старшего брата Фёдора Алексеевича, родившегося одиннадцатью годами ранее в тот же день 30 мая[7][8]. Оно не встречалось ни у Романовых, ни у Нарышкиных. Последним представителем московской династии Рюриковичей с таким именем был Пётр Дмитриевич, умерший в 1428 году[9].

С самого детства Петра окружал целый штат слуг, нянь и воспитателей. Петра до двух с половиной лет не отнимали от груди, потому у него было две кормилицы[10]. При детской царевича, помимо воспитательницы, состояли ещё шесть женщин. Покои Петра находились в специально пристроенных ко дворцу деревянных хоромах. Он рос в обычной для детей царя роскоши[11].

Когда Петру не было ещё четырёх лет, 29 января (8 февраля) 1676 года умер его отец — царь Алексей Михайлович. Новым царём стал Фёдор Алексеевич, которому на момент смерти отца ещё не было и 15 лет[12][13]. Фёдор Михайлович был слабым ребёнком, имел хроническое заболевание ног. Из-за молодости нового государя реальная власть в стране перешла к боярам Милославским — родственникам царя по матери (Марии Ильиничне). При этом родственники Петра по матери — Нарышкины — были отстранены от двора[14]. Сторонник Нарышкиных при дворе — А. С. Матвеев был отправлен в ссылку в Пустозерск[15]. К боярской «партии» Милославских принадлежала и сестра нового царя Софья Алексеевна[14].

Несмотря на то, что позиции Нарышкиных при дворе были ослаблены, царь Фёдор Алексеевич хорошо относился к своему крестнику Петру, и заботился о его образовании. По его распоряжению образованием Петра занялся боярин Фёдор Прокофьевич Соковнин, человек очень набожный, старообрядец. Он назначил учителем Петра подьячего Приказа Большой казны Никиту Моисеевича Зотова. Зотов обучил молодого царевича чтению и письму, Пётр учил наизусть религиозные тексты: Часослов и Псалтирь, Евангелие и Деяния святых апостолов. Любознательный царевич пристрастился к книжкам с «кунштами» (рисунками), в том числе к сочинениям по истории. Зотов рассказывал царевичу о временах Владимира Святославича, Александра Невского, Дмитрий Донского, Ивана Грозного[16].

В 1682 году, спустя шесть лет царствования, Фёдор Алексеевич скончался. Из двух оставшихся сыновей Алексея Михайловича старший — Иван Алексеевич, который по закону был первым в очереди престолонаследия, не отличался крепким здоровьем и умом. Энергичный и смышлёный Пётр рядом с ним казался куда более подходящим претендентом на роль нового царя[17].

Боярские кланы опасались, что в случае воцарения слабого царя Ивана реальную власть получит его старшая сестра Софья Алексеевна. Никому из знати не хотелось подчиняться воли тех, кого в возьмёт себе в советники царевна Софья, которая фактически и будет управлять страной[18].

Заручившись поддержкой патриарха Иоакима, Нарышкины и их сторонники в этот же день возвели на престол Петра. Фактически к власти пришёл клан Нарышкиных и вызванный из ссылки Артамон Матвеев, объявленный «великим опекуном». Сторонникам Ивана Алексеевича было затруднительно поддерживать их претендента, который не мог царствовать из-за крайне слабого здоровья. Организаторы дворцового переворота объявили версию о собственноручной передаче «скипетра» умирающим Фёдором Алексеевичем своему младшему брату Петру, но достоверных свидетельств тому предъявлено не было.

Однако не все были согласны с воцарением Петра. Ещё во время царствования Фёдора при дворе зрела оппозиция, выбравшая своей ключевой фигурой самую энергичную из дочерей Алексея Михайловича — Софью Алексеевну. В эту дворянскую «партию» вошли В. В. Голицын, И. А. Хованский и И. М. Милославский[17]. После смерти Фёдора Михайловича, чтобы не допустить воцарения Петра, дворянская оппозиция спровоцировала стрелецкий бунт в Москве. Подогреваемые слухами о том, что вернувшиеся к власти Нарышкины якобы задушили Ивана Алексеевича, стрелецкие полки ворвались в Кремль. Несмотря на то, что царевич Иван был найден живым, стрельцы потребовали расправы над «изменниками-боярами», в число которых попали А. С. Матвеев, И. М. Языков, М. Ю. Долгорукий, И. К. Нарышкин, лекарь С. фон Гаден, обвинённый в отравлении Фёдора Алексеевича[17].

Оставшиеся в живых Нарышкины вновь попали в опалу и были высланы из Москвы. На троне были утверждены сразу оба государя — Иван и Пётр, регентом стала царевна Софья, в руках которой сосредоточилась фактическая власть[17].

Опасаясь усиления роли стрельцов, Софья пошла на контрмеры: был казнён главный зачинщик восстания И. А. Хованский. Обезглавленное движение пошло на убыль. После подавления стрелецких волнений Софья фактически стояла во главе России в течение семи лет. Главной заслугой её правления было заключение «вечного мира» с Речью Посполитой (1686), по которому Польша признала суверенитет России над Левобережной Украиной, Киевом и другими историческими русскими территориями[19]. По соглашению с Польшей Россия пошла на разрыв союза с Османской империей. Русской армией было предпринято два Крымских похода, которые, однако, потерпели неудачу[20].

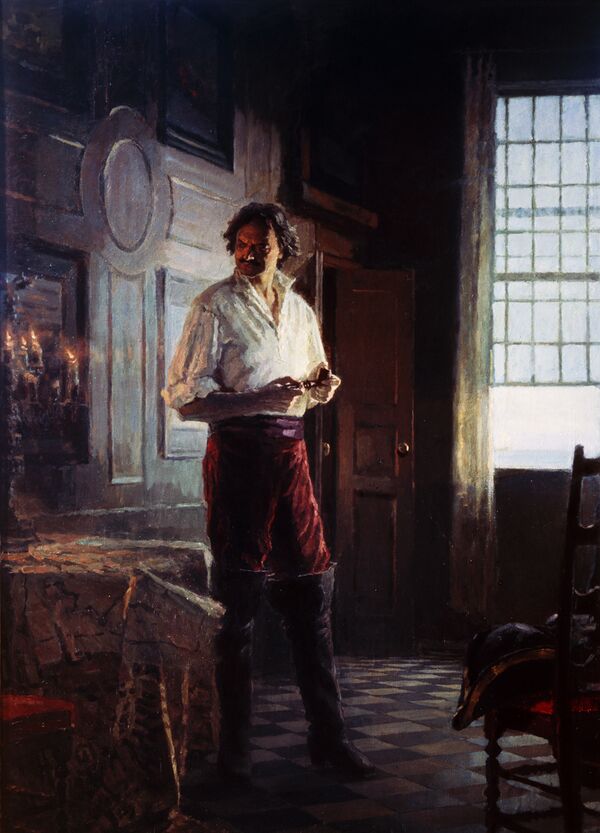

В эти годы Пётр, который после победы дворянской «оппозиции» имел уже мало шансов единолично занять престол, был предоставлен сам себе. В этом возрасте проявилась энергичность и находчивость его натуры. У юного царевича было много увлечений: плотничье ремесло, столярные и кузнечное дело, корабельное дело, мореплавание, военное дело. Во время занятия всеми этими ремёслами Пётр получил большой опыт общения с простыми людьми, что в дальнейшем сформировало его практичный взгляд на вещи и «приземлённость» в общении с простолюдинами[21].

Немецкая слобода была ближайшей «соседкой» села Преображенское, где жил юный царь, и Пётр с любопытством присматривался к её жизни. При дворе царя Петра стали появляться выходцы и из Немецкой слободы, такие как Франц Тиммерман и Карштен Брандт[22]. Юный царь, проводя много времени в слободе, со временем стал большим поклонником непринуждённой иноземной жизни. Пётр закурил немецкую трубку, стал посещать немецкие вечеринки с танцами и выпивкой, познакомился с Патриком Гордоном, Францем Лефортом — своими будущими сподвижниками, завёл роман с Анной Монс. Против этого строго выступала мать Петра. Чтобы образумить 16-летнего сына, Наталья Кирилловна решила женить его на Евдокии Лопухиной, дочери окольничего.

Пётр не перечил матери, и 27 января (6 февраля) 1689 года была сыграна свадьба «младшего» царя. Однако менее чем через месяц Пётр покинул жену и уехал на несколько дней на Плещеево озеро. От этого брака Пётр имел двух сыновей: старший, Алексей, был наследником трона до 1718 года, младший, Пётр, умер во младенчестве.

Всё свободное время Пётр проводил вдали от дворца — в сёлах Воробьёво и Преображенское. С каждым годом у него увеличивался интерес к военному делу. Пётр одел и вооружил свои потешные войска, состоявшее из сверстников по мальчишеским играм. Сам Пётр служил в этих войсках барабанщиком[23].

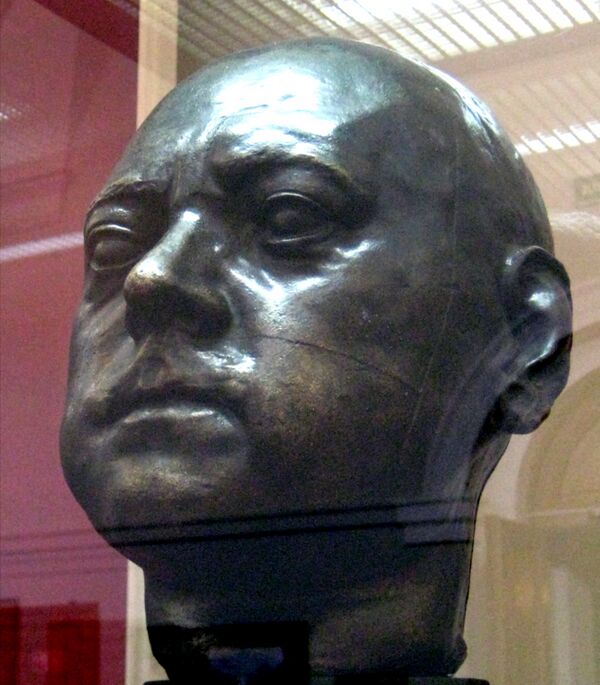

В 1686 году 14-летний Пётр завёл при своих «потешных» артиллерию. Огнестрельный мастер Фёдор Зоммер показывал царю гранатное и огнестрельное дело. Из Пушкарского приказа были доставлены 16 пушек. Для управления тяжёлыми орудиями царь взял из Конюшенного приказа охочих к военному делу взрослых служителей, которых одели в мундиры иноземного покроя и определили потешными пушкарями. Первым надел иноземный мундир Сергей Бухвостов. Впоследствии Пётр заказал бронзовый бюст этого «первого русского солдата», как он называл Бухвостова. Потешный полк стал называться Преображенским, по месту своего расквартирования — селу Преображенское под Москвой[23].

В Преображенском, против дворца, на берегу Яузы был построен «потешный городок». При постройке крепости Пётр сам деятельно работал, помогал рубить брёвна, устанавливать пушки. Здесь же располагался созданный Петром «Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор» — пародия на Католическую и Православную Церковь. Сама крепость была названа «Прешбургом». Тогда же, в 1686 году, появились под Прешбургом на Яузе первые потешные суда — большой шняк и струг с лодками.

Прогуливаясь однажды с Тиммерманом по селу Измайлово, Пётр зашёл на Льняной двор, в амбаре которого нашёл английский ботик. В 1688 году он поручил голландцу Карштену Брандту отремонтировать, вооружить и оснастить этот бот, а затем, спустить на Яузу. Однако Яуза и Просяной пруд оказались тесными для корабля, поэтому Пётр отправился в Переславль-Залесский, к Плещееву озеру, где заложил первую верфь для строительства судов. «Потешных» уже было два полка: к Преображенскому прибавился Семёновский, расположившийся в селе Семёновское. Прешбург уже совершенно походил на настоящую крепость.

Приход Петра к власти

По мере того, как юный царевич рос, между ним и царицей Софьей нарастал конфликт. Софья, опасаясь усиления влияния Петра, готовила интригу. В 1689 году Софья, заручившись поддержкой своего фаворита, главы Стрелецкого приказа Ф. Л. Шакловитого, решила действовать. Среди стрелецких начальников был распространён слух о том, что родственники Петра по материнской линии — Нарышкины — царя Фёдора Ивановича «ставят ни во что», а царицу Софью «называют девкою». С помощью ряда провокаций стрелецкое войско было натравлено на мать Петра Наталью Кирилловну и её брата — Л. К. Нарышкина. В ночь на 8 (18) августа 1689 года был пущен слух, что потешные полки якобы идут в Москву из Преображенского, которое к тому времени стало постоянной резиденцией Петра. Поднятые по тревоге стрельцы начали готовить Кремль к обороне[24].

До Петра, наоборот, дошли известия, что стрельцы собрались идти на Преображенское, что также не соответствовало истине. Тем не менее Пётр поспешил скрыться за крепкими стенами Троице-Сергиевой лавры. Академик Л. В. Милов полагает, что такое поведение Петра в первую очередь было продиктовано не страхом, а желанием обернуть ситуацию в свою пользу и превратить интригу Софьи в реальное противостояние. Действительно, после переезда Петра в лавру в России фактически сформировалось два центра власти[24].

Победа одного из центров власти зависел от того, на чью сторону встанут бояре, духовенство и население столицы. В ходе противостояния влияние Софьи постепенно уменьшалось. На сторону Петра переходило всё больше влиятельных лиц, в итоге его поддержал даже патриарх Иоаким. Осознав своё положение, Софья сама отправилась в Троице-Сергиеву лавру искать примирения с Петром. Однако молодой царевич отправил её обратно в Москву. Главная опора царицы — стрельцы — вскоре тоже отвернулись от Софьи и потребовали выдачи Ф. Шакловитого. В сентябре он был привезён в лавру и вскоре казнён. Софья была сослана в Новодевичий монастырь, где умерла в 1704 году[25].

После этих событий Пётр стал фактическим правителем России. Его брат Иван формально оставался его соправителем вплоть до своей смерти в 1696 году, однако не принимал никакого участия в управлении государством[25].

Азовские походы

В 1695 году, когда молодому царю было 23 года, энергия Петра впервые нашла выражение во внешнеполитической деятельности. В 1680-х годах расстановка сил в регионе была такова: против Османской империи сложился союз Польши и Австрии, к которому присоединилась и давний враг Высокой Порты — Венецианская республика. По условиям заключённого ещё царицей Софьей «вечного мира» с Польшей в 1686 году, Россия брала на себя обязательства выступить против Османской империи и Крымского ханства. Однако, походы, возглавленные В. В. Голицыным, потерпели неудачу. Это было связано не только недостатками стратегического мышления командующих, но и с тем, что Россия на тот момент не располагала хорошо обученной и оснащённой армией[26].

Тем не менее, русские войска под командованием Голицына смогли отвлечь на себя часть сил Османской империей, что позволило Польше и Австрии нанести османам ряд поражений и значительно ослабить грозного противника. Ослабление власти Высокой Порты к 1690-м годам привело к расцвету освободительных движений среди христианских народов мусульманской империи, которые своим защитником в первую очередь видели православную Россию[27].

Новый поход, организованный и личной возглавленный Петром, начался в 1695 году. В этот раз армия двигалась сразу в трёх направлениях, что создало для русских войск куда более выгодное положение. Однако, штурм крепости Азов оказался безуспешным, русской армии пришлось отступить. Это поражение для Петра стало личным вызовом. По выражению историка XIX века С. М. Соловьёва, с поражения первого азовского похода «начинается царствование Петра Великого»[28].

Пётр выписал с Запада инженеров и корабельных плотников. В Москве были построена флотилия: 22 галеры и 4 брандера. Недалеко от Воронежа и Козлова (ныне Мичуринск) было построено 1300 стругов, 300 лодок и 100 плотов. Пётр лично принимал участие в большой стройке[28].

В апреле 1969 года флотилия в с армией двинулась к Азову по Дону. После месячной осады, в июле Азов был взят[29].

Великое посольство

В марте 1697 года в Западную Европу через Лифляндию было отправлено Великое посольство, основной целью которого был поиск союзников против Османской империей. Великими полномочными послами были назначены генерал-адмирал Франц Лефорт, генерал Фёдор Головин, начальник Посольского приказа Прокофий Возницын. Всего в посольство вошло до 250 человек, среди которых под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова находился сам царь Пётр I. Впервые русский царь предпринял путешествие за пределы своего государства.

Пётр посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, Англию, Австрию, был намечен визит в Венецию и к папе римскому.

Посольство завербовало в Россию несколько сотен специалистов по корабельному делу, закупило военное и прочее оборудование.

Кроме переговоров, Пётр много времени посвятил изучению кораблестроения, военного дела и других наук. Пётр поработал плотником на верфях Ост-Индской компании, при участии царя был построен корабль «Пётр и Павел». В Англии посетил литейный завод, арсенал, парламент, Оксфордский университет, Гринвичскую обсерваторию и Монетный двор, смотрителем которого в то время был Исаак Ньютон.

Великое посольство не достигло своей первоначально цели: коалицию против Османской империи создать не удалось из-за подготовки ряда европейских держав к Войне за испанское наследство (1701—1714). Однако в дальнейшем благодаря этой войне сложились благоприятные условия для борьбы России за Балтику. Таким образом, произошла переориентация внешней политики России с южного направления на северное.

Возвращение. Переломные для России 1698—1700 годы

В июле 1698 года Великое посольство было прервано известием о новом стрелецком мятеже в Москве, который был подавлен ещё до прибытия Петра. По прибытии царя в Москву (25 августа (4 сентября)) начался розыск и дознание, результатом которого явилась единовременная казнь около 800 стрельцов (кроме казнённых при подавлении бунта).

Царевна Софья была пострижена в монахини под именем Сусанны и отправлена в Новодевичий монастырь, где провела остаток своей жизни. За сочувствие и помощь царевне Софье под именем Маргариты была пострижена в Успенском монастыре в Александровой слободе её сестра Марфа Алексеевна[30]. Та же участь постигла и нелюбимую жену Петра — Евдокию Лопухину, которую насильно отправили в Суздальский монастырь, несмотря на то, что патриарх Адриан отказался её постричь.

За 15 месяцев пребывания за рубежом Пётр многое повидал и многому научился. После возвращения царя 25 августа (4 сентября) 1698 года началась его преобразовательная деятельность, направленная вначале на изменение внешних признаков, отличающих старославянский уклад жизни от западноевропейского. Уже 29 августа (8 сентября) 1698 года был издан знаменитый указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии», запретивший с 1 (11) сентября ношение бород[31].

«Я желаю преобразить светских козлов, то есть граждан, и духовенство, то есть монахов и попов. Первых, чтобы они без бород походили в добре на европейцев, а других, чтоб они, хотя с бородами, в церквах учили бы прихожан христианским добродетелям так, как видал и слыхал я учащих в Германии пасторов»[32].

Новый 7208-й год по русско-византийскому календарю («от сотворения мира») стал 1700-м годом по юлианскому календарю. Пётр же ввёл и празднование Нового Года 1 января, а не в день осеннего равноденствия, как праздновалось ранее. В его специальном указе было записано[33]:

«Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять — на то других дней хватает».

Создание Российской империи. 1700—1721 годы

Кожуховские манёвры (1694) показали Петру преимущество полков «иноземного строя» перед стрельцами. Азовские походы, в которых участвовали четыре регулярных полка (Преображенский, Семёновский, Лефортовский и Бутырский полк), окончательно убедили Петра в малой пригодности войск старой организации. Поэтому в 1698 году старое войско было распущено, кроме 4 регулярных полков, которые стали основой новой армии.

Готовясь к войне со Швецией, Пётр велел в 1699 году произвести общий рекрутский набор и начать обучение новобранцев по образцу, заведённому у преображенцев и семёновцев. Одновременно было набрано большое количество иностранных офицеров. Войну предполагалось начать с осады Нарвы, поэтому основное внимание уделялось организации пехоты. На создание всей необходимой военной структуры просто не хватало времени. Петру не терпелось вступить в войну и на деле проверить созданную им армию. Управление, службу боевого обеспечения, крепкий обустроенный тыл ещё предстояло создать[34].

После возвращения из Великого посольства царь начал готовиться к войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1699 году был создан Северный союз против шведского короля Карла XII, в который помимо России вошли Дания, Саксония и Речь Посполитая во главе с саксонским курфюрстом и польским королём Августом II. Движущей силой союза было стремление Августа II отобрать у Швеции Лифляндию. За помощь он обещал России возврат земель, прежде принадлежавших русским (Ингерманландию и Карелии).

Для вступления в войну России было необходимо заключить мир с Османской империей. После достижения перемирия с турецким султаном сроком на 30 лет Россия 19 (30) августа 1700 года объявила войну Швеции под предлогом отмщения за обиду, оказанную царю Петру в Риге[35][36].

План обороны Карла XII заключался в том, чтобы разбить противников поодиночке. В скором времени после бомбардировки Копенгагена Дания 8 (19) августа 1700 года вышла из войны, ещё до вступления в неё России. Неудачно закончились попытки Августа II захватить Ригу. После этого Карл XII сосредоточил свои усилия против России.

Начало войны для Петра было обескураживающим: новонабранная армия, вручённая саксонскому фельдмаршалу герцогу де Кроа, была разгромлена под Нарвой 19 (30) ноября 1700 года. Посчитав, что Россия достаточно ослаблена, Карл XII ушёл в Ливонию, чтобы направить все силы против Августа II.

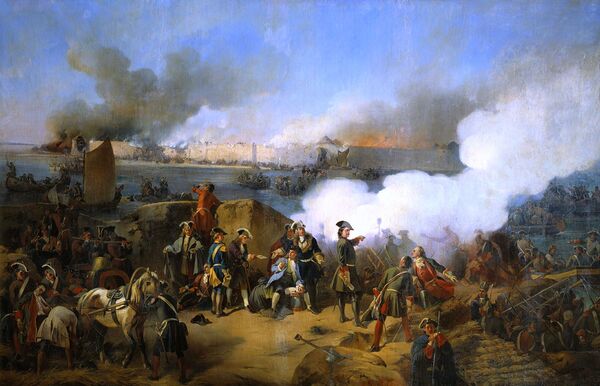

Однако Пётр, продолжив реформы армии по европейскому образцу, возобновил боевые действия. Летом 1702 года гвардейцы вместе с Петром I начали переход по вырубленной в лесах и вымощенной в болотах «Осударевой дороге» из Белого моря в Онежское озеро, протащив волоком два построенных в Архангельске фрегата. Поход окончился взятием осенью 1702 года крепости Нотебург (переименована в Шлиссельбург).

Весной 1703 года русская армия взяла крепость Ниеншанц в устье Невы. 10 (21) мая 1703 года за смелый захват двух шведских судов у устья Невы Пётр (носил тогда чин капитана Бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка[37]) получил им же утверждённый орден Святого Андрея Первозванного. Здесь 16 (27) мая 1703 года началось строительство Санкт-Петербурга, а на острове Котлин разместилась база русского флота — крепость Кроншлот (впоследствии Кронштадт). Выход к Балтийскому морю был пробит.

В 1704 году после взятия Дерпта и Нарвы Россия закрепилась в Восточной Прибалтике. На предложение заключить мир Пётр I получил отказ.

После низложения Августа II в 1706 году и замены его польским королём Станиславом Лещинским Карл XII начал роковой для него поход на Россию. Однако новая русская армия была иной — обстрелянной, обученной, хорошо снабжённой. Во главе её стояли талантливые военачальники, сам Пётр проявил умения и таланты полководца. Однако и теперь, имея численное превосходство, он не стремился к генеральному сражению, так как противник был слишком силён. На военном совете в Жолкве весной 1707 года было решено «дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда требовать будет; а в Польше на переправах и партиями, и так же оголожением провианта и фуража томить неприятеля»[38].

В июле 1708 года Карл нанёс русским поражение под Головчином. Пётр был разгневан: «Многие полки пришли в конфузию, непорядочно отступили, а иные и не бився, а которые и бились, и те казацким, а не солдатским боем»[38]. Потери: шведов — 255 человек убитых, 1219 раненых (1474 убито и ранено); русских — 359 убитых, 675 раненых, 630 пленных (1664 убито, ранено и пленено) и 6—12 орудий[39].

Отсутствие провианта вынудило Карла XII повернуть на Украину в расчёте на помощь гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, который предал Петра и перешёл на сторону шведов. В сражении при Лесной 28 сентября (9 октября) 1708 года Пётр лично возглавил корволант А. Д. Меншикова и разгромил шведский корпус Левенгаупта, шедший на соединение с армией Карла XII из Лифляндии. Шведская армия лишилась подкрепления и обоза с военными припасами. Позднее Пётр отмечал годовщину этой битвы как поворотный момент в Северной войне.

В Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 года, в которой армия Карла XII была наголову разгромлена, Пётр снова командовал на поле боя. После победы принял звание первого генерал-поручика и шаутбенахта.

После поражения в Полтавской битве шведский король Карл XII бежал в Османскую империю и укрылся в городе Бендеры. Пётр I заключил договор с Турцией о выдворении Карла XII с турецкой территории, однако затем шведскому королю позволили остаться, что создавало угрозу южной границе России. Добиваясь высылки Карла XII, Пётр I стал угрожать Османской империи войной, но в ответ 20 ноября (1 декабря) 1710 года султан сам объявил войну России. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, османский султан рассчитывал вернуть те земли, которые были завоёваны Петром I в ходе Азовских походов.

В начавшейся русско-турецкой войне (1710—1713) Османская империя ограничилась зимним набегом крымских татар, вассалов Османской империи, на Украину. Россия повела войну на 3 фронта: войска совершили походы против татар на Крым и на Кубань, сам Пётр I, опираясь на помощь правителей Валахии и Молдавии, решил совершить глубокий поход до Дуная, где надеялся поднять на борьбу с турками христианских вассалов Османской империи.

Летом 1711 года начался Прутский поход. Армия перешла границу Молдавии в июне 1711, но уже 20 (31) июля 1711 года 190 тыс. турок и крымских татар прижали 38-тысячную русскую армию к правому берегу Прута, полностью окружив её. В, казалось бы, безвыходной ситуации Петру удалось заключить с великим визирем Прутский мирный договор, по которому армия и сам царь избежали пленения, но взамен Россия отдала Турции Азов и потеряла выход к Азовскому морю.

С августа 1711 года боевых действий не велось, хотя в процессе согласования окончательного договора Турция несколько раз угрожала возобновить войну. Только в июне 1713 года был заключён Адрианопольский мирный договор, который в целом подтвердил условия Прутского соглашения. Россия получила возможность продолжать Северную войну без 2-го фронта, хотя и потеряла завоевания Азовских походов.

Пётр I снова сосредоточился на войне со шведами, в 1713 году шведы потерпели поражение в Померании и лишились всех владений в континентальной Европе. Однако, из-за господства Швеции на море, Северная война затянулась.

Балтийский флот только создавался, но сумел одержать первую победу в Гангутском сражении летом 1714 года. В 1716 году Пётр возглавил объединённый флот из России, Англии, Дании и Голландии, но из-за разногласий в стане союзников эффективных военных действий против Швеции на море организовать не удалось.

В начале 1716 года Пётр I вновь покинул Россию почти на два года. В этот раз он, в частности, посетил Францию, что заложило основы более близких дипломатических отношений между Россией и Францией.

По мере укрепления Балтийского флота России Швеция почувствовала опасность вторжения на свои земли. В 1718 году начались мирные переговоры, прерванные внезапной гибелью Карла XII. Шведская королева Ульрика Элеонора возобновила войну, надеясь на помощь Англии. Разорительные десанты русских в 1720 году на шведское побережье подтолкнули Швецию к возобновлению переговоров.

30 августа (10 сентября) 1721 года между Россией и Швецией был заключён Ништадтский мир, завершивший 21-летнюю войну. Россия получила выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингерманладнии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию[40]. Выход к незамерзающему морю и растущая экономическая мощь страны поставили Россию в ряд великих европейских держав того времени.

Российская империя при Петре I

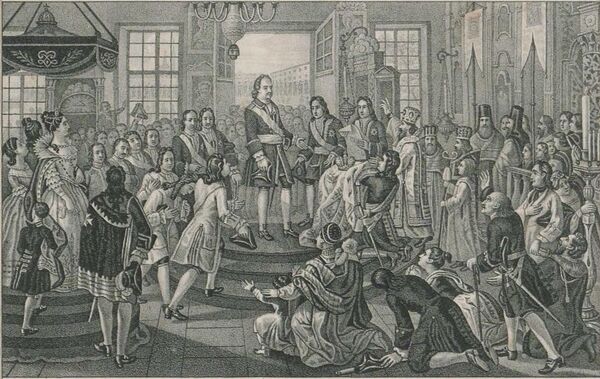

После победы в Северной войне и заключения Ништадтского мира в сентябре 1721 года Сенат и Синод решили преподнести Петру титул императора всероссийского со следующей формулировкой: «как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны.»[41]

22 октября (2 ноября) 1721 года Пётр I принял титул, не просто почётный, но свидетельствующий о новой роли России в международных делах. Пруссия и Голландия немедленно признали новый титул русского царя, Швеция в 1723, Турция в 1739, Англия и Австрия в 1742, Франция и Испания в 1745 и, наконец, Польша в 1764 году[41].

Секретарь прусского посольства в России в 1717—1733 гг., И.-Г. Фоккеродт, по просьбе Вольтера, работавшего над историей царствования Петра, написал воспоминания о России при Петре. Фоккеродт попытался оценить численность населения Российской империи к концу царствования Петра I. По его сведениям количество лиц податного сословия составляло 5 миллионов 198 тысяч человек, откуда число крестьян и горожан, включая лиц женского пола, оценивалось примерно в 10 млн. Много душ было утаено помещиками, повторная ревизия увеличила число податных душ до почти 6 млн человек. Русских дворян с семействами считалось до 500 тыс.; чиновников до 200 тыс. и духовных лиц с семьями до 300 тыс. душ[42].

Жители покорённых областей, не состоящие под поголовною податью, составляли по оценке от 500 до 600 тысяч душ. Казаков с семействами на Украине, на Дону и Яике и в пограничных городах считалось от 700 до 800 тысяч душ. Численность сибирских народов была неизвестна, но Фоккеродт положил её до миллиона человек.

Таким образом, население Российской империи составляло до 15 миллионов подданных и уступало в Европе по численности только Франции (около 20 млн).

По подсчётам советского историка Ярослава Водарского, численность мужчин и детей мужского пола выросла с 1678 по 1719 г. с 5,6 до 7,8 млн. Таким образом, если принять число женщин примерно равным числу мужчин, общая численность населения России за этот период выросла с 11,2 до 15,6 млн[43].

Внутреннюю государственную деятельность Петра условно можно разделить на два периода: 1695—1715 годы и 1715—1725 годы. Особенностью первого этапа были спешка и не всегда продуманный характер, что объяснялось ведением Северной войны. Реформы были нацелены, прежде всего, на сбор средств для ведения войны, проводились насильственным методом и часто не приводили к желаемому результату. Кроме государственных реформ на первом этапе проводились обширные реформы с целью модернизации уклада жизни. Во втором периоде реформы были более планомерными.

Ряд историков, например В. О. Ключевский, указывали, что реформы Петра I не являлись чем-то принципиально новым, а были лишь продолжением тех преобразований, которые осуществлялись в течение XVII века. Другие историки (например, Сергей Соловьёв), напротив, подчёркивали революционный характер преобразований Петра.

Петром была проведена реформа государственного управления, преобразования в армии, был создан военный флот, была осуществлена реформа церковного управления в духе цезаропапизма, направленная на ликвидацию автономной от государства церковной юрисдикции и подчинение российской церковной иерархии императору. Также была осуществлена финансовая реформа, предпринимались мероприятия по развитию промышленности и торговли.

После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни (наиболее известен налог на бороды), но не менее обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана первая русская газета[44], появились переводы многих книг на русский. В начале XVIII века складывались новые правила русского застолья и быта. Успех по службе для дворян Пётр поставил в зависимость от их образования.

Пётр ясно сознавал необходимость просвещения и предпринял с этой целью ряд решительных мер. 14 (25) января 1701 года в Москве была открыта школа математических и навигационных наук. В 1701—1721 были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская академия в Санкт-Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта первая в России гимназия. Целям массового образования должны были служить созданные указом 1714 года цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось создать по две такие школы в каждой губернии, где обучение должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для подготовки священников начиная с 1721 года создавалась сеть духовных школ[45]. В 1724 году был подписан проект положения об Академии наук, университете и гимназии при ней[46].

Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, но аналогичная мера для городского населения встретила яростное сопротивление и была отменена. Попытка Петра создать всесословную начальную школу не удалась (создание сети школ после его смерти прекратилось, большинство цифирных школ при его преемниках были перепрофилированы в сословные школы для подготовки духовенства), но тем не менее в его царствование были заложены основы для распространения образования в России[45].

Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700—1725 напечатано 1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания). Благодаря подъёму книгопечатания потребление бумаги выросло с 4-8 тысяч листов в конце XVII века, до 50 тысяч листов в 1719 году[47]. Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4,5 тысячи новых слов, заимствованных из европейских языков[48]. В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась через несколько месяцев после его смерти).

Особое значение имело строительство каменного Санкт-Петербурга, в котором принимали участие иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр. Специальным указом царя в 1718 были введены ассамблеи, представлявшие новую для России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались, в отличие от прежних застолий и пиров.

Реформы, проведённые Петром I, затронули не только политику, экономику, но также искусство. Пётр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу. Во второй четверти XVIII века «петровские пенсионеры» стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный опыт и приобретённое мастерство.

30 декабря 1701 (10 января 1702) года Пётр издал указ, которым предписывалось писать в челобитных и прочих документах имена полностью вместо уничижительных полуимён (Ивашка, Сенька и тому подобные), на колени перед царём не падать, зимой на морозе шапку перед домом, в котором находится царь, не снимать. Он так пояснял необходимость этих нововведений: «Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству — сия то почесть свойственна царю…»[49]

Пётр пытался изменить положение женщин в русском обществе. Специальными указами (1700, 1702 и 1724 гг.) он запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Предписывалось, чтобы между обручением и венчанием был не менее чем шестинедельный период, «дабы жених и невеста могли распознать друг друга». Если же за это время, говорилось в указе, «жених невесты взять не похочет или невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни настаивали родители, «в том быть свободе». С 1702 года самой невесте (а не только её родственникам) было предоставлено формальное право расторгнуть обручение и расстроить сговорённый брак, причём ни одна из сторон не имела права «о неустойке челом бить». Законодательные предписания 1696—1704 годов о публичных празднествах вводили обязательность участия в торжествах и празднествах всех россиян, в том числе «женского пола»[50].

От «старого» в устройстве дворянства при Петре осталась неизменной прежняя закрепощённость служилого сословия путём личной службы каждого служилого человека государству. Но в этой закрепощённости изменилась несколько её форма. Теперь они были обязаны служить в регулярных полках и во флоте, а также на гражданской службе во всех тех административных и судебных учреждениях, которые были преобразованы из старых и возникли вновь. Указ о единонаследии 1714 года регламентировал правовой статус дворянства и закреплял юридическое слияние таких форм земельной собственности, как вотчина и поместье.

Крестьяне с царствования Петра I стали разделяться на крестьян крепостных (помещичьих), монастырских и государственных. Все три разряда были записаны в ревизские сказки и обложены подушной податью. С 1724 года владельческие крестьяне могли уходить из своих деревень на заработки и по другим надобностям не иначе, как имея при себе письменное разрешение господина, засвидетельствованное земским комиссаром и полковником того полка, который стоял в данной местности. Таким образом, помещичья власть над личностью крестьян получала ещё больше возможности усиливаться, забирая в своё безотчётное распоряжение и личность, и имущество частновладельческого крестьянина. Это новое состояние сельского работника получает с этого времени название «крепостной», или «ревизской», души.

В целом реформы Петра были направлены на укрепление государства и приобщение элиты к европейской культуре с одновременным усилением абсолютизма. В ходе реформ было преодолено технико-экономическое отставание России от ряда других европейских государств, завоёван выход к Балтийскому морю, проведены преобразования во многих сферах жизни российского общества. Постепенно в среде дворянства складывалась иная система ценностей, мировосприятия, эстетических представлений, которая коренным образом отличалась от ценностей и мировоззрения большинства представителей остальных сословий. В то же время народные силы были крайне истощены, были созданы предпосылки (Указ о престолонаследии) для кризиса верховной власти, которые привели к «эпохе дворцовых переворотов».

Поставив себе цель вооружить экономику лучшими западными технологиями производства, Пётр реорганизовал все отрасли народного хозяйства. Во время Великого посольства царь изучил различные стороны европейской жизни, в том числе и техническую. Он усвоил основы господствующей в то время экономической теории — меркантилизма[51]. Своё экономическое учение меркантилисты основывали на двух положениях: первое — каждый народ, чтобы не обеднеть, должен сам производить всё, что ему нужно, не обращаясь к помощи чужого труда, труда других народов; второе — каждый народ, чтобы богатеть, должен как можно больше вывозить из своей страны произведённую продукцию и как можно меньше импортировать.

При Петре начинается развитие геологоразведки, благодаря чему на Урале находят месторождения металлической руды. Только на Урале было построено при Петре не менее 27 металлургических заводов; в Москве, Туле, Санкт-Петербурге основывались пороховые заводы, лесопильни, стекольные мануфактуры; в Астрахани, Самаре, Красноярске налаживалось производство поташа, серы, селитры, создавались парусные, полотняные и суконные мануфактуры[52]. Это позволило начать постепенный отказ от импорта.

К концу царствования Петра I эксплуатировалось уже 233 завода, в том числе более 90 крупных мануфактур, построенных в течение его царствования. Крупнейшими были верфи (только на Санкт-Петербургской верфи работало 3,5 тысяч человек), парусные мануфактуры и горно-металлургические заводы (на 9 уральских заводах работало 25 тыс. рабочих), существовал ряд других предприятий с числом занятых от 500 до 1000 человек[53]. Для снабжения новой столицы были прорыты первые в России каналы.

Помимо активной внешнеполитической деятельности на западном и южном направлениях, Пётр I также предпринимал шаги по расширению влияния России на востоке. В 1716 году экспедиция под руководством И. Д. Бухгольца основала укреплённый пункт на месте слияния рек Иртыш и Омь, положив тем самым начало городу Омска. В дальнейшем выше по течению Иртыша были возведены и другие фортификационные сооружения, в том числе Усть-Каменогорская и Семипалатинская крепости.

В 1716—1717 годах была организована экспедиция под командованием А. Бековича-Черкасского в Хивинское ханство. Её задачами являлись установление дипломатических связей с целью включения Хивы в орбиту российского влияния, а также разведка возможных торговых маршрутов в Индию. Однако поход завершился катастрофой: по приказу хивинского хана, обманом заманившего Бековича-Черкасского в ловушку, русский отряд был полностью уничтожен. Этот инцидент более чем на столетие приостановил продвижение России вглубь Средней Азии. Возвращение к активной политике России в этом регионе произошло лишь во второй половине XIX века.

В период правления Петра I к Российской империи была присоединена Камчатка. Кроме того, император вынашивал планы организации морской экспедиции через Тихий океан с целью основания русских колоний на территории Америки, однако реализовать этот проект он не успел.

Наиболее крупным внешнеполитическим мероприятием Петра после Северной войны был Каспийский (или Персидский) поход в 1722—1724 годах. Условия для похода создались в результате персидских междоусобиц и фактического распада некогда мощного государства.

18 (29) июля 1722 года, после обращения за помощью сына персидского шаха Тохмас-мирзы, из Астрахани по Каспию отплыл 22-тысячный русский отряд. В августе сдался Дербент, после чего русские из-за проблем с провиантом вернулись в Астрахань. В следующем 1723 году был завоёван западный берег Каспийского моря с крепостями Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшее продвижение было остановлено угрозой вступления в войну Османской империи, которая захватывала западное и центральное Закавказье.

12 (23) сентября 1723 года был заключён Петербургский договор с Персией, по которому в состав Российской империи включалось западное и южное побережье Каспия с городами Дербент и Баку и провинциями Гилян, Мазендеран и Астрабад. Россия и Персия также заключили оборонительный союз против Турции, который, однако, оказался недействующим.

По Константинопольскому договору от 12 (23) июня 1724 года Турция признавала все приобретения России в западной части Каспийского моря и отказывалась от дальнейших притязаний на Персию. Стык границ между Россией, Турцией и Персией был установлен на месте слияния рек Аракс и Кура. В Персии смута продолжалась, и Турция оспорила положения Константинопольского договора прежде, чем граница была точно установлена.

Вскоре после смерти Петра эти владения были потеряны в связи с высокими потерями гарнизонов от болезней, и, на взгляд царицы Анны Иоанновны, бесперспективностью региона.

Петровские преобразования были достигнуты путём насилия над населением, полного его подчинения воле монарха, искоренения всякого инакомыслия. Даже Пушкин, искренне восхищавшийся Петром, писал, что многие его указы были «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом», словно «вырвались у нетерпеливого самовластного помещика». Ключевский указывает, что триумф абсолютной монархии, стремившейся силой втащить своих подданных из средневековья в современность, содержал в себе коренное противоречие[54]:

Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку… хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно.

Строительство Санкт-Петербурга с 1704 по 1717 год в основном выполнялось силами «работных людей», мобилизованных в рамках натуральной трудовой повинности. Они валили лес, засыпали болота, строили набережные и тому подобное. В 1704 году в Петербург вызвали из разных губерний до 40 тысяч работных людей, в основном крепостных помещичьих и государственных крестьян. В 1707 году сбежало много работников, направленных в Петербург из Белозерского края. Пётр I приказал взять членов семей бежавших — их отцов, матерей, жён, детей «или кто в домах их живут» — и держать в тюрьмах, пока беглецы не будут сысканы[55][56].

Рабочие фабрик петровского времени происходили из самых разнообразных слоёв населения: беглые крепостные, бродяги, нищие, даже преступники — все они по строгим указам забирались и отправлялись «в работу» на фабрики. Пётр терпеть не мог «гулящих» людей, не пристроенных ни к какому делу, — приказывалось хватать их, не щадя даже иноческого чина, и отправлять на фабрики. Часты были случаи, когда для снабжения фабрик, а особенно заводов, рабочими руками к фабрикам и заводам приписывали сёла и деревни крестьян, как это ещё практиковалось в XVII веке. Такие приписанные к фабрике работали на неё и в ней по распоряжению владельца (см. посессионные крестьяне).

Введение новых налогов вызвало в 1704 году восстание башкир, продолжавшееся до 1711 года.

Указ о запрещении русского платья и ношения бород, а также усиление налогового гнёта привели в 1705 году к Астраханскому восстанию. Оно было подавлено только весной 1706 года.

Закрепощение крестьян, рекрутские наборы, рост налогов приводили к массовому бегству крестьян на окраины империи. Указ о сыске беглых на Дону вызвал в 1707 году восстание донских казаков под руководством Кондратия Булавина. Это восстание было подавлено к концу 1708 года.

В ноябре 1702 года был издан указ, в котором говорилось: «Буде впредь на Москве и в Московский судный приказ каких чинов ни будь люди или из городов воеводы и приказные люди, а из монастырей власти присылать, а помещики и вотчинники приводить людей своих и крестьян будут, а те люди и крестьяне учнут за собой сказывать „государево слово и дело“, — и тех людей в Московском судном приказе не расспрашивая, присылать в Преображенский приказ к стольнику ко князю Фёдору Юрьевичу Ромодановскому. Да и в городах воеводам и приказным людям таких людей, которые учнут за собою сказывать „государево слово и дело“, присылать к Москве, не расспрашивая».

В 1718 году для следствия по делу царевича Алексея Петровича была создана Тайная канцелярия, затем ей были переданы другие политические дела чрезвычайной важности[57]. 18 (29) августа 1718 году был издан указ, которым под угрозой смертной казни было запрещено «писать запершись». Недоносителю об этом также полагалась смертная казнь. Этот указ был направлен на борьбу с антиправительственными «подмётными письмами»[58].

Указ Петра I, изданный в 1702 году, провозглашал веротерпимость одним из главных государственных принципов. «С противниками церкви надо поступать с кротостью и разумом, — говорил Петр. — Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос». Но в отношении старообрядцев этот указ не применялся. В 1716 году им для облегчения их учёта была предоставлена возможность полулегального существования при условии платить «за оный раскол всякие платежи вдвое». При этом был усилен контроль и наказание тех, кто уклонялся от регистрации и выплаты двойного налога. Неисповедующихся и не платящих двойной налог предписывалось штрафовать, каждый раз увеличивая ставку штрафа, и даже ссылать на каторгу. За совращение в раскол (совращением считалось всякое старообрядческое богослужение или совершение треб), как и до Петра I, полагалась смертная казнь, что было подтверждено в 1722 году. Старообрядческих священников объявляли либо расколоучителями, если это были старообрядческие наставники, либо изменниками православию, если они раньше были священниками, и наказывали и за то, и за другое. Раскольничьи скиты и часовни разорялись. Путём пыток, наказания кнутом, вырывания ноздрей, угроз казнями и ссылками нижегородскому епископу Питириму удалось вернуть в лоно официальной церкви немалое число старообрядцев, но в большинстве они вскоре снова «отпадали в раскол». Возглавлявшего керженских старообрядцев дьякона Александра Питирим заставил отказаться от старообрядчества, заковав его в кандалы и угрожая ему побоями, в результате чего дьякон «убояся от него, от епископа, больших мук, и ссылок, и ноздрей рвания, якож и над другими учинено». Когда же Александр пожаловался в письме Петру I на действия Питирима, то был подвергнут страшным пыткам и 21 мая (1 июня) 1720 г. был казнён[59].

Принятие Петром I императорского титула, как считали старообрядцы, свидетельствовало о том, что он является Антихристом, так как это подчёркивало преемственность государственной власти от католического Рима. Об антихристовой сущности Петра также, по мнению старообрядцев, свидетельствовали календарные изменения, сделанные в его правление, и введённая им для подушного оклада перепись населения[60]. В 1722 году произошло восстание старообрядцев в сибирском городе Тара, которое было жестоко подавлено.

Личность

Ещё ребёнком Пётр поражал людей красотой и живостью своего лица и фигуры. Из-за своего высокого роста он выдавался в толпе на целую голову[61][62].

Окружающих пугали судорожные подёргивания лица Петра, особенно в минуты гнева и душевного волнения. Эти конвульсивные движения современники приписывали детскому потрясению во время стрелецких бунтов или попытке отравления царевной Софьей[62].

Ганноверская курфюрстина София писала о Петре так:

«Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка; он обладает большой живостью ума, ответы у него быстры и верны. Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нём было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной; в нравственном отношении он полный представитель своей страны. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум»[63].

Позднее, уже в 1717 году, во время пребывания Петра в Париже, герцог Сен-Симон так записал своё впечатление о Петре:

«Он был очень высок ростом, хорошо сложен, довольно худощав, с кругловатым лицом, высоким лбом, прекрасными бровями; нос у него довольно короток, но не слишком, и к концу несколько толст; губы довольно крупные, цвет лица красноватый и смуглый, прекрасные чёрные глаза, большие, живые, проницательные, красивой формы; взгляд величественный и приветливый, когда он наблюдает за собой и сдерживается, в противном случае суровый и дикий, с судорогами на лице, которые повторяются не часто, но искажают и глаза и всё лицо, пугая всех присутствующих. Судорога длилась обыкновенно одно мгновение, и тогда взгляд его делался странным, как бы растерянным, потом всё сейчас же принимало обычный вид. Вся наружность его выказывала ум, размышление и величие и не лишена была прелести»[64].

У Петра I практическая сметливость и сноровка, весёлость, кажущаяся прямота сочеталась со стихийными порывами в выражении как ласки, так и гнева, а иногда и с необузданной жестокостью.

Жертвами своих злых шуток он избирал «знатных персон» и «старых бояр» — как сообщает князь Куракин, «людей толстых протаскивали сквозь стула, где невозможно статься, на многих платья дирали и оставляли нагишом…». Созданный им Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор занимался глумлением над всем, что в обществе ценилось и почиталось как исконно-бытовые или морально-религиозные устои[65].

Во время боевых действий на территории Речи Посполитой 11 (22) июля 1705 года Пётр присутствовал на вечерне в василианском монастыре в Полоцке. После того, как один из василиан назвал притеснявшего православное население Иосафата Кунцевича священномучеником, царь приказал схватить монахов. Василиане пытались оказать сопротивление и четверо из них были зарублены. На следующий день Пётр велел повесить монаха, отличавшегося проповедями, направленными против русских[66].

В первый раз Пётр женился в 16 лет по настоянию матери на Евдокии Лопухиной в 1689 году. Спустя год у них родился сын Алексей, который воспитывался при матери в понятиях, чуждых реформаторской деятельности Петра. Остальные дети Петра и Евдокии умерли вскоре после рождения. В 1698 году Евдокия Лопухина была сослана в монастырь.

У Петра I сложились напряжённые отношения с его старшим сыном. После рождения второго сына — Петра Петровича, царь попросил царевича Алексея отречься от права на престолонаследие и уйти в монастырь. В конце концов бежал в Вену под покровительство родственника своей жены (Шарлотты Брауншвейгской) императора Карла VI, где искал поддержки в низвержении Петра I. В 1717 году царевича уговорили вернуться домой, где он был взят под стражу. 24 июня (5 июля) 1718 года Верховный суд, состоявший из 127 человек, вынес смертный приговор Алексею, признав его виновным в государственной измене. 26 июня (7 июля) 1718 года царевич, не дождавшись приведения приговора в исполнение, умер в Петропавловской крепости. Истинная причина смерти царевича Алексея до сих пор достоверно не установлена.

От брака с принцессой Шарлоттой Брауншвейгской царевич Алексей оставил сына Петра Алексеевича (1715—1730), ставшего в 1727 году императором Петром II, и дочь Наталью Алексеевну (1714—1728).

В 1703 году Пётр I встретил 19-летнюю Катерину, в девичестве Марту Самуиловну Скавронскую (вдову драгуна Иоганна Крузе), захваченную русскими войсками как военную добычу при взятии шведской крепости Мариенбург. Пётр забрал бывшую служанку из прибалтийских крестьян у Александра Меншикова и сделал её своей любовницей. В 1704 году Катерина родила первенца, названного Петром, в следующем году Павла (вскоре оба умерли). Ещё до законного замужества за Петром Катерина родила дочерей Анну (1708) и Елизавету (1709). Елизавета позже стала императрицей (правила в 1741—1761). Катерина одна могла совладать с царём в его припадках гнева, умела лаской и терпеливым вниманием успокоить приступы судорожной головной боли Петра. Звук голоса Катерины успокаивал Петра; потом она

«сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почёсывала. Это производило на него магическое действие, он засыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трёх часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым»[67].

Официальное венчание Петра I с Екатериной Алексеевной состоялось 19 февраля (1 марта) 1712 года, вскоре после возвращения из Прутского похода. В 1724 Пётр короновал Екатерину как императрицу и соправительницу. Екатерина Алексеевна родила мужу 11 детей, но большинство из них умерло в детстве, кроме Анны и Елизаветы.

После смерти Петра в январе 1725 года Екатерина Алексеевна при поддержке служивой знати и гвардейских полков стала первой правящей российской императрицей Екатериной I, но правила недолго и скончалась в 1727 году, освободив престол для царевича Петра Алексеевича. Первая жена Петра Великого, Евдокия Лопухина, пережила свою счастливую соперницу и умерла в 1731 году, успев увидеть царствование своего внука Петра Алексеевича.

| Дети | Дата рождения | Дата смерти | Примечания |

|---|---|---|---|

| С Евдокией Лопухиной | |||

| Алексей Петрович | 18 (28) февраля 1690 | 26 июня (7 июля) 1718 | Считался официальным наследником престола до ареста. Был женат с 1711 на принцессе Софии-Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбиттельской, сестре Елизаветы, супруги императора Карла VI. Дети: Наталья (1714—1728) и Пётр (1715—1730), впоследствии император Пётр II. |

| Александр | 3 (13) октября 1691 | 14 (24) мая 1692 |

Александр Петрович умер в 1692 г. |

| Павел[68] | 1693 | 1693 |

Родился и умер в 1693 году, отчего иногда существование третьего сына от Евдокии Лопухиной подвергается сомнению |

| С Екатериной | |||

| Екатерина | 1707 | 1708 |

Незаконнорождённая; умерла во младенчестве |

| Анна Петровна | 7 (18) февраля 1708 | 15 (26) мая 1728 | В 1725 вышла замуж за германского герцога Карла-Фридриха. Уехала в Киль, где родила сына Карла Петера Ульриха (впоследствии российский император Пётр III). |

| Елизавета Петровна | 29 декабря 1709 (9 января 1710) | 5 (16) января 1762 | Императрица с 1741 года. В 1744 году заключила тайный брак с Алексеем Разумовским, от которого, по свидетельствам современников, родила нескольких детей. |

| Наталья | 3 (14) марта 1713 | 27 мая (7 июня) 1715 | |

| Маргарита | 3 (14) сентября 1714 | 27 июля (7 августа) 1715 | |

| Пётр | 29 октября (9 ноября) 1715 | 25 апреля (6 мая) 1719 | Считался официальным наследником короны с 26 июня (7 июля) 1718 до смерти |

| Павел | 2 (13) января 1717 | 3 (14) января 1717 | |

| Наталья | 31 августа (11 сентября) 1718 | 15 (26) марта 1725 | |

Награды

- 1698 — Орден Подвязки (Англия) — орден был вручён Петру в ходе Великого посольства из дипломатических соображений, но Пётр от награды отказался.

- 1703 — Орден Андрея Первозванного (Россия) — за взятие двух шведских кораблей в устье Невы.

- 1712 — Орден Белого орла (Речь Посполитая) — в ответ на награждение короля Речи Посполитой Августа II орденом святого Андрея Первозванного.

- 1713 — Орден Слона (Дания) — за успехи в Северной войне.

Престолонаследие

В последние годы царствования Петра Великого встал вопрос о престолонаследии: кто займёт трон после смерти императора. Объявленный при отречении Алексея Петровича наследником престола царевич Пётр Петрович (1715—1719, сын от Екатерины Алексеевны) скончался в детстве. Прямым наследником становился сын царевича Алексея и принцессы Шарлотты, Пётр Алексеевич. Однако, если следовать обычаю и объявить наследником сына опального Алексея, то возбуждались надежды противников реформ вернуть старые порядки, а с другой стороны возникали опасения у соратников Петра, которые голосовали за казнь Алексея.

5 (16) февраля 1722 года Пётр издал Указ о престолонаследии (отменён Павлом I спустя 75 лет), в котором отменял древний обычай передавать престол прямым потомкам по мужской линии, но допускал назначение наследником любого достойного человека по воле монарха. Текст этого важнейшего указа обосновывал необходимость данной меры:

… чего для благоразсудили сей уставъ учинить, дабы сіе было всегда въ волѣ правительствующаго государя, кому оный хочетъ, тому и опредѣлить наслѣдство, и опредѣленному, видя какое непотребство, паки отмѣнитъ, дабы дѣти и потомки не впали въ такую злость, какъ выше писано, имѣя сію узду на себѣ[69].

Указ был настолько необычен для русского общества, что пришлось его разъяснять и требовать согласия от подданных под присягой. Раскольники возмущались: «Взял за себя шведку, и та царица детей не родит, и он сделал указ, чтоб за предбудущего государя крест целовать, и крест целуют за шведа. Одноконечно станет царствовать швед»[70].

Пётр Алексеевич был отодвинут от престола, но вопрос о престолонаследии оставался открытым. Многие полагали, что престол займёт или Анна, или Елизавета, дочери Петра от брака с Екатериной Алексеевной. Но в 1724 году Анна отказалась от каких-либо притязаний на российский престол после того, как обручилась с герцогом Голштинским Карлом-Фридрихом. Если бы престол заняла младшая дочь Елизавета, которой было 15 лет (в 1724), то вместо неё правил бы герцог Голштинский, который мечтал с помощью России вернуть земли, завоёванные датчанами.

Не устраивали Петра и его племянницы, дочери старшего брата Ивана: Анна Курляндская, Екатерина Мекленбургская и Прасковья Иоанновна.

Оставался только один кандидат — жена Петра, императрица Екатерина Алексеевна. Петру нужен был человек, который бы продолжил начатое им дело, его преобразования. 7 (18) мая 1724 Пётр короновал Екатерину императрицей и соправительницей, но спустя короткое время заподозрил в супружеской измене (дело Монса). Указ 1722 года нарушил привычный уклад престолонаследия, наследника же Пётр перед смертью назначить не успел.

Смерть

В последние годы царствования Пётр сильно болел (предположительно, почечнокаменная болезнь, осложнённая уремией). Летом 1724 года его болезнь усилилась, в сентябре он почувствовал себя легче, но через некоторое время приступы усилились. В октябре Пётр отправился осматривать Ладожский канал, вопреки советам своего лейб-медика Блюментроста. С Олонца Пётр проехал в Старую Руссу и в ноябре водой поехал в Санкт-Петербург. У Лахты ему пришлось, стоя по пояс в воде, спасать севший на мель бот с солдатами. Приступы болезни усилились, но Пётр, не обращая на них внимания, продолжал заниматься государственными делами. 17 (28) января 1725 года ему стало так худо, что он распорядился поставить в соседней со своей спальней комнатой походную церковь, а 22 января (2 февраля) исповедался. Силы начали оставлять больного, он уже не кричал, как прежде, от жестокой боли, но только стонал.

27 января (7 февраля) были амнистированы все осуждённые на смерть или каторгу (исключая убийц и уличённых в неоднократном разбое). В тот же день в исходе второго часа Пётр потребовал бумаги, начал было писать, но перо выпало из его рук, из написанного смогли разобрать только два слова: «Отдайте всё…». Царь велел позвать тогда дочь Анну Петровну, чтобы она писала под его диктовку, но когда она пришла, Пётр уже впал в забытьё. Рассказ о словах Петра «Отдайте всё…» и приказе позвать Анну известен только по запискам голштинского тайного советника Г. Ф. Бассевича; по мнению Н. И. Павленко и В. П. Козлова, он представляет собой тенденциозный вымысел с целью намекнуть на права Анны Петровны, жены голштинского герцога Карла Фридриха, на российский престол[71].

Когда стало очевидно, что император умирает, возник вопрос, кто займёт место Петра. Сенат, Синод и генералитет — все учреждения, не имевшие формального права распоряжаться судьбой престола, ещё до смерти Петра собрались в ночь с 27 января (7 февраля) на 28 января (8 февраля) чтобы решить вопрос о преемнике Петра Великого. В зал заседаний проникли гвардейские офицеры, на площадь вышли два гвардейских полка, и под барабанный бой войск, выведенных партией Екатерины Алексеевны и Меншикова, Сенат принял единогласное решение к 4 часам утра 28 января (8 февраля). Решением Сената трон наследовала жена Петра, Екатерина Алексеевна, ставшая 28 января (8 февраля) 1725 года первой российской императрицей под именем Екатерина I.

В начале шестого часа утра 28 января (8 февраля) 1725 года Пётр Великий скончался в страшных мучениях в своём Зимнем дворце у Зимней канавки. Похоронен он был в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Вскрытие показало следующее: «резкое сужение в области задней части мочеиспускательного канала, затвердение шейки мочевого пузыря и антонов огонь». Смерть последовала от воспаления мочевого пузыря, перешедшего в гангрену на почве задержки мочи, вызванной сужением мочеиспускательного канала[72].

Придворный иконописец Симон Ушаков написал на кипарисной доске образ Живоначальной Троицы и апостола Петра. После смерти Петра I эта икона была установлена над императорским надгробием[73].

Оценка деятельности и критика

В письме послу Франции в России[74] Людовик XIV (1638—1715) так отзывался о Петре:

Этот государь обнаруживает свои стремления заботами о подготовке к военному делу и о дисциплине своих войск, об обучении и просвещении своего народа, о привлечении иностранных офицеров и всякого рода способных людей. Этот образ действий и увеличение могущества, которое является самым большим в Европе, делают его грозным для его соседей и возбуждают очень основательную зависть.

Мориц Саксонский называл Петра величайшим человеком своего столетия.

Восторженную характеристику Петру дал Михаил Ломоносов[75]

С кем сравню Великаго Государя? Я вижу в древности и в новых временах Обладателей, великими названных. И правда, пред другими велики. Однако пред Петром малы. … Комуж я Героя нашего уподоблю? Часто размышлял я, каков Тот, который всесильным мановением управляет небо, землю и море: дхнет дух Его — и потекут воды, прикоснется горам — и воздымятся.

Вольтер писал неоднократно о Петре. К концу 1759 году выпустил первый том, а в апреле 1763 года вышел второй том «Истории Российской империи при Петре Великом». Главной ценностью петровских реформ Вольтер определяет прогресс, которого русские добились за 50 лет, другие нации не могут этого достигнуть и за 500. Пётр I, его реформы, их значение стали объектом спора Вольтера и Руссо.

Стриндберг, Август так охарактеризовал Петра[76]

Варвар, цивилизовавший свою Россию; он, который строил города, а сам в них жить не хотел; он, который наказывал кнутом свою супругу и предоставил женщине широкую свободу — его жизнь была великой, богатой и полезной в общественном плане, в частном же плане такой, какой получалась.

Николай Карамзин, признавая этого государя Великим, сурово критикует Петра за чрезмерное увлечение иностранным, стремление сделать Россию Нидерландами. Резкое изменение «старого» быта и национальных традиций, предпринятое императором, по мнению историка, далеко не всегда оправдано. В результате русские образованные люди «стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России»[77].

Западники положительно оценивали петровские реформы, благодаря которым Россия стала великой державой и приобщилась к европейской цивилизации.

Сергей Соловьёв отзывался о Петре в восторженных тонах, приписывая ему все успехи России как во внутренних делах, так и во внешней политике, показал органичность и историческую подготовленность реформ:

Необходимость движения на новую дорогу была осознана; обязанности при этом определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился.

Историк считал, что главную свою задачу император усматривал во внутреннем преобразовании России, а Северная война со Швецией была только средством к этому преобразованию. По мнению Соловьёва:

Различие взглядов происходило от громадности дела, совершённого Петром, продолжительности влияния этого дела. Чем значительнее какое-нибудь явление, тем более разноречивых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нём, чем долее ощущают на себе его влияние.

Василий Ключевский дал противоречивую оценку преобразованиям Петра[78]:

Реформа (Петра) сама собою вышла из насущных нужд государства и народа, инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным характером, талантами…Реформа, совершенная Петром Великим, не имела своей прямой целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, установившегося в этом государстве, не направлялась задачей поставить русскую жизнь на непривычные ей западноевропейские основы, ввести в неё новые заимствованные начала, а ограничивалась стремлением вооружить Русское государство и народ готовыми западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить государство в уровень с завоеванным им положением в Европе… Начатая и веденная верховной властью, привычной руководительницей народа, она усвоила характер и приемы насильственного переворота, своего рода революции. Она была революцией не по своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое произвела на умы и нервы современников

Павел Милюков в своих произведениях развивает мысль, что реформы проводились Петром спонтанно, от случая к случаю, под давлением конкретных обстоятельств, без какой-либо логики и плана, были «реформами без реформатора». Также он упоминает о том, что только «ценой разорения страны, Россия возведена была в ранг европейской державы». По мнению Милюкова, в период правления Петра, население России в границах 1695 года сократилось в силу беспрестанных войн.

Сергей Платонов принадлежал к числу апологетов Петра. В своей книге «Личность и деятельность» он писал следующее:

Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в одном: его считали силой. Пётр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего времени, вождём всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, бессознательно употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге.

Кроме того, Платонов уделяет много внимания личности Петра, выделяя его положительные качества: энергию, серьёзность, природный ум и дарования, желание во всём разобраться самому.

Николай Павленко считал, что преобразования Петра — крупный шаг по дороге к прогрессу (хотя и в рамках феодализма). С ним во многом согласны выдающиеся советские историки: Евгений Тарле, Николай Молчанов[79], Виктор Буганов[80], рассматривая реформы с точки зрения марксистской теории.

Владимир Кобрин утверждал, что Пётр не изменил в стране самого главного: крепостного права. Крепостническая промышленность. Временные улучшения в настоящем обрекли Россию на кризис в будущем.

По Ричарду Пайпсу, Каменскому, Евгению Анисимову реформы Петра имели крайне противоречивый характер. Крепостнические методы, репрессии привели к перенапряжению народных сил.

Евгений Анисимов полагал, что, несмотря на введение целого ряда новшеств во все сферы жизни общества и государства, реформы вели к консервации самодержавно-крепостнической системы в России.

Крайне отрицательную оценку личности Петра и результатам его реформ дал публицист Иван Солоневич. По его мнению итогом деятельности Петра стал разрыв между правящей верхушкой и народом, денационализация первой. Самого Петра он обвинил в жестокости, некомпетентности, самодурстве и трусости.

В крайней жестокости обвиняет Петра Лев Толстой[81].

Фридрих Энгельс в своей работе «Внешняя политика русского царизма» называет Петра «действительно великим человеком»; первым, кто «в полной мере оценил исключительно благоприятное для России положение в Европе»[82].

В исторической литературе существует версия, выдвинутая Павлом Милюковым в конце XIX века, о сокращении численности населения России в период 1700—1722 годов[83][84]. Более поздние исследования опровергают эту версию[85].

Академик РАН Леонид Милов писал: «Пётр I заставил российское дворянство учиться. И это его величайшее достижение»[86].

Память

Восхваление Петра, человека в частной жизни весьма непритязательного, началось практически сразу после его смерти и продолжалось вне зависимости от смены политических режимов в России. Пётр стал объектом благоговейного культа в основанном им Санкт-Петербурге, равно как и во всей Российской империи[54].

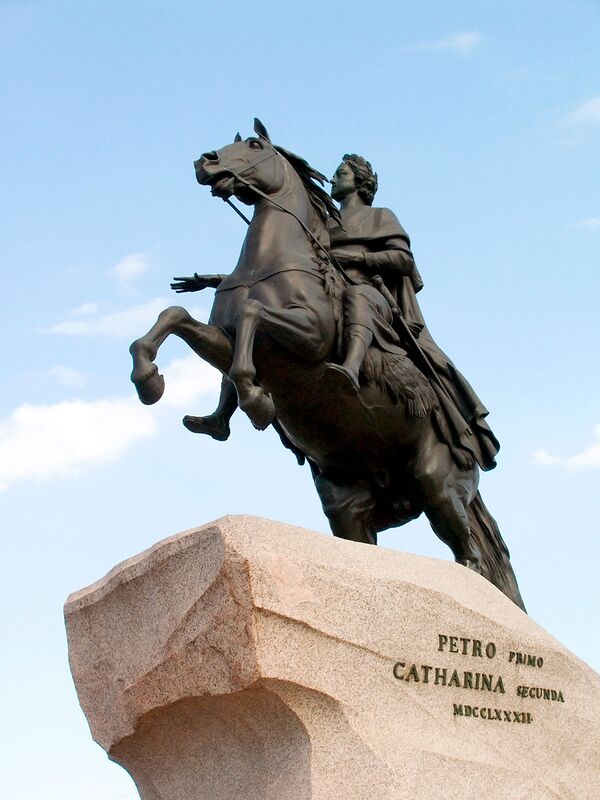

В XX веке его имя носили города Петроград, Петродворец, Петрокрепость, Петрозаводск; в честь него также названы крупные географические объекты — остров Петра I и залив Петра Великого. В России и за её пределами оберегают так называемые домики Петра I, где, по преданиям, останавливался монарх. Во многих городах установлены памятники Петру I, наиболее знаменитый (и первый) из которых — Медный всадник на Сенатской площади Петербурга.

- М. В. Ломоносов. «Пётр Великий» (неоконченная поэма), 1760 год.

- В. Г. Бергман. «История Петра Великого», 1833 год[87].

- А. С. Пушкин. «История Петра I» (неоконченный исторический труд), 1835 год.

- А. С. Пушкин. «Арап Петра Великого» (исторический роман), 1837 год.

- Д. С. Мережковский. «Антихрист. Пётр и Алексей», исторический роман, заключительный в трилогии «Христос и Антихрист», 1903—1904 годы.

- А. Н. Толстой. Исторический роман «Пётр Первый» (кн. 1—3, 1929—1945, не окончен)

- Юрий Тынянов. Повесть «Восковая персона» (1931)

- А. М. Волков. «Два брата» (исторический роман), 1950 год.

- Г. В. Алексеев. Историческая повесть «Мария Гамильтон» (1938)

- Ю. П. Герман. Историческая дилогия «Россия молодая» (1952)

- Н. А. Задонский. Исторический роман «Смутная пора» (1954)

- А. М. Родионов «Князь-раб» (2006)

- А. В. Иванов «Тобол» (2018)

- К. И. Коничев. Повествование «Пётр Первый на севере» (1973)

- Е. Шерман. «Эволюция петровского мифа в русской литературе» — статья на сайте «Сетевая словесность»

- С. А. Мезин. Книга «Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I»

- Б. П. Башилов. «Робеспьер на троне. Пётр I и исторические результаты совершённой им революции»

- Катифоро А. Жизнь Петра Великого[88]

- Пётр Воинов — «Пётр Великий» (другое название — «Жизнь и смерть Петра Великого») — немой художественный короткометражный фильм, режиссёры Кай Ханзен и Василий Гончаров, Братья Пате (московское представительство), Российская империя, 1910 год.

- Николай Симонов — «Пётр Первый»; двухсерийный исторический художественный фильм, режиссёр — Владимир Петров, киностудия «Ленфильм», 1937 год.

- Берт Фортелль — «Царь и плотник» (нем. Zar und Zimmermann); музыкальный комедийный телевизионный художественный фильм, режиссёр Ханс Мюллер, киностудия «DEFA», 1956 год.

- Роман Ткачук — «Баллада о Беринге и его друзьях»; исторический художественный фильм, режиссёр — Юрий Швырёв, Киностудия имени М. Горького, 1970 год.

- Владлен Давыдов — «Табачный капитан»; музыкальный комедийный телевизионный художественный фильм, режиссёр — Игорь Усов, киностудия «Ленфильм», 1972 год.

- Александр Лазарев — «Дмитрий Кантемир», исторический художественный фильм, режиссёры — Владимир Иовицэ и Виталий Калашников, киностудия «Молдова-фильм», 1973 год.

- Герман Прей — «Царь и плотник» (нем. Zar und Zimmermann); музыкальный комедийный телевизионный художественный фильм, режиссёр — Аксель Корти, киностудия «DEFA», 1975 год.

- Алексей Петренко — «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»; историческая мелодрама, режиссёр ― Александр Митта, киностудия «Мосфильм», 1976 год.

- Дмитрий Золотухин — дилогия «Юность Петра» и «В начале славных дел», режиссёр ― Сергей Герасимов, Киностудия имени М. Горького, 1980 год.

- Дмитрий Золотухин — «Россия молодая»; многосерийный телевизионный художественный фильм, режиссёр ― Илья Гурин, Киностудия имени М. Горького, 1981—1982 годы.

- Александр Лазарев — «Демидовы»; исторический художественный фильм, режиссёр — Ярополк Лапшин, Свердловская киностудия, 1983 год.

- Дмитрий Диджиокас ― «Михайло Ломоносов»; многосерийный телевизионный художественный фильм, режиссёр — Александр Прошкин, киностудия «Мосфильм», 1984―1986 годы.

- Ян Никлас, Грэхем МакГрат, Максимилиан Шелл — «Пётр Великий» (англ. Peter the Great); телесериал, режиссёры Марвин Чомски, Лоренс Шиллер, США, телеканал NBC, 1986 год).

- Виктор Степанов — «Царевич Алексей», исторический художественный фильм, режиссёр ― Виталий Мельников, киностудия «Ленфильм», Россия, Польша, 1997 год.

- Николай Караченцов — «Тайны дворцовых переворотов», исторический сериал, режиссёр ― Светлана Дружинина, Россия, 2000—2001 годы.

- Вячеслав Довженко — «Молитва о гетмане Мазепе» (укр. «Молитва за гетьмана Мазепу»), исторический художественный фильм, режиссёр ― Юрий Ильенко, Киностудия имени А. Довженко, Украина, 2001 год.

- Максим Сергеев — «Русский ковчег», историко-фантастический фильм, режиссёр Александр Сокуров; Россия, Германия, 2002 год.

- Андрей Сухов — «Слуга государев», историко-приключенческий фильм, режиссёр Олег Рясков, кинокомпания «BNT Entertaiment», 2007 год.

- Александр Балуев — «Пётр Первый. Завещание», исторический мини-сериал, режиссёр — Владимир Бортко, Россия, 2011 год.

- Дмитрий Дюжев — «Тобол», исторический фильм, режиссёр — Игорь Зайцев, Россия, 2019 год.

- Юрий Колокольников — «Тайна печати дракона», приключенческое фэнтези, режиссёр — Олег Степченко; Россия, Китай, 2019 год.

- Александр Балуев — «Елизавета», исторический сериал, режиссёр ― Дмитрий Иосифов, Россия, 2021 год.

- Максим Аверин — «Собор», исторический сериал, режиссёр ― Сергей Гинзбург, Россия, 2021 год.

- Иван Колесников — «Пётр I: Последний царь и первый император», исторический фильм, режиссёр ― Андрей Кравчук, Россия, 2022 год.

- Константин Плотников — «Государь», исторический сериал, режиссёр ― Сергей Гинзбург, Россия, 2025 год.

Литература

- Источники

- Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам, 1788—1789. — Т. 1—15.

- Бехгольц Ф. В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, с 1721-го по 1725-й год. — Типография Каткова и К°. — Москва, 1858–1863. — Т. 1—4.

- Книги

- Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л.: Лениздат, 1989. — 496 с. — (Историческая библиотека «Петербург-Петроград-Ленинград»: Хроника трёх столетий). — 150 000 экз. — ISBN 5-289-00262-6.

- Анисимов Е. В. Петр Великий : личность и реформы. — М., 2009. — 446 с. — (Слава России). — ISBN 978-5-388-00568-7.

- Богословский М. М. Детство. Юность, Азовские походы // Пётр Великий: материалы для биографии / отв. ред. С. О. Шмидт. — М.: Наука, 2005. — Т. I. — С. 11. — 535 с. — 3000 экз. — ISBN 5-02-008816-1.

- Брикнер А. Г. История Петра Великого. — М.: ООО «АСТ», 2004. — 668 с. — (Классическая мысль). — ISBN 978-5-17-005696-6.

- Буганов В. И. Пётр Великий и его время. — М.: Наука, 1989. — 192 с. — (Страницы истории нашей Родины). — ISBN 5-02-009471-4.

- Кафенгауз Б. Б. Петр I и его время. — 1946. — 174 с.

- Князьков С. А. Очерки из истории Петра Великого и его времени. — М.: Культура, 1990. — 648 с. — ISBN 5-7158-0005-6.

- Милов Л. В.; Цимбаев Н. И. Истоия России XVIII–XIX веков. — Эксмо, 2006.

- Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого / 2-е изд.. — СПб., 1905. — 742 с.

- Павленко Н. И. Пётр I. — Москва: Молодая гвардия (издательство), 2003. — 428 с. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий). — ISBN 5-235-02570-9.

- Пётр Великий: pro et contra. — СПб.: РХГИ, 2003. — 1024 с. — ISBN 5-88812-149-5. Архивная копия от 4 января 2012 на Wayback Machine

- Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии; [отв. ред. С. И. Николаев]. — СПб.: Наука, 2006. — 449 с.

- Резников К. Мифы и факты русской истории. От лихолетья Смуты до империи Петра. — М.: Вече, 2016. — 560 с. — ISBN 978-5-4444-4529-7.

- Соловьёв С. М. Публичные чтения о Петре Великом. — М.: Наука, 1984. — 232 с. — (Памятники исторической мысли).

- Соловьёв С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VII. Т. 13-14. История России с древнейших времён. — Москва: Мысль, 1991. — Т. 14. — 701 с.

- Труайя А. Пётр Великий. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 448 с. — ISBN 5-699-10726-6.

- Устрялов Н. Г. История царства Петра Великого. — Санкт-Петербург, 1858—1864. — Т. 1—4.

- Чистякова С. А. История Петра Великого. — М.: Изд-во «Буклет» (РИА «Двойная радуга»), 1992. — 524 с. — ISBN 5-88150-001-6.

- Hughes L. Russia in the Age of Peter the Great (англ.). — New Haven, CT; London: Yale University Press, 1998. — xxx, 602 p. — ISBN 0-300-07539-1.