Колчак, Александр Васильевич

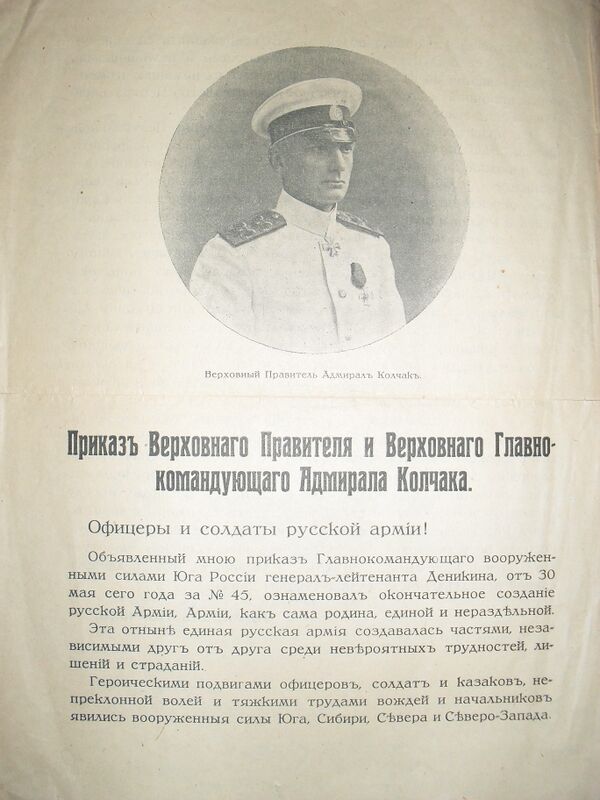

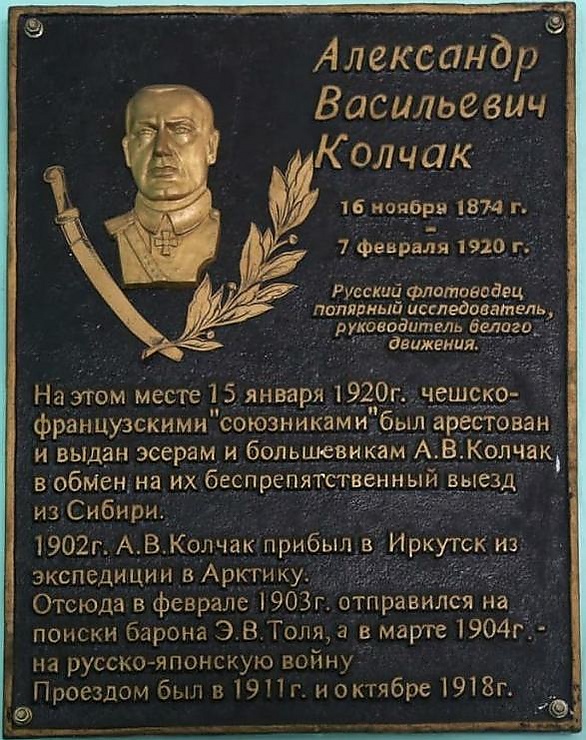

Алекса́ндр Васи́льевич Колча́к (4 [16] ноября 1874[2], Александровское[3] — 7 февраля 1920[3][4][…], Иркутск[3][5]) — русский государственный, политический и военный деятель, учёный-океанограф, полярный исследователь (1900—1903), флотоводец (1915—1917), Верховный правитель России (18 ноября 1918 — 7 февраля 1920) и Верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 — 4 января 1920).

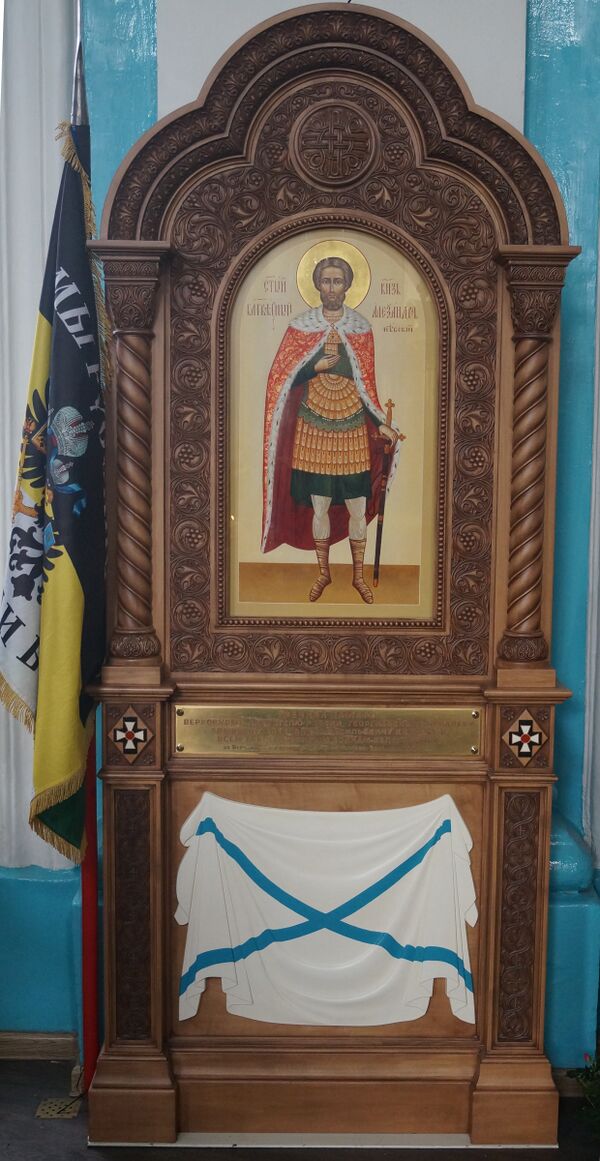

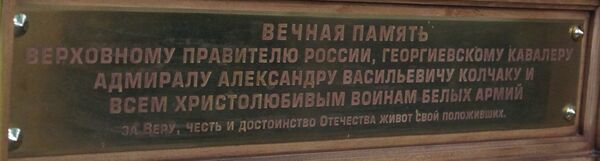

Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Георгиевский кавалер. Адмирал (1918).

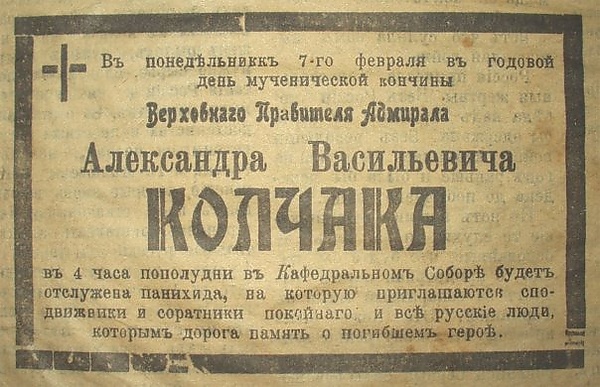

В январе 1920 года во время отступления белых войск и эвакуации иностранных интервентов из Сибири был выдан революционным властям в Иркутске командованием Чехословацкого корпуса в обмен на свободное продвижение чехословацких эшелонов и союзных военных миссий во Владивосток. 7 февраля 1920 года был расстрелян без суда и до окончания расследования по постановлению Иркутского военно-революционного комитета, возглавлявшегося большевиками[прим 1][6].

В 2001 году Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела дело и постановила, что заслуги адмирала Колчака в дореволюционный период не могут служить основанием для его реабилитации: Иркутский военно-революционный комитет приговорил Колчака к расстрелу за организацию военных действий против Советской России и массовые репрессии в отношении мирного населения.

Что важно знать

Биография

Александр Васильевич Колчак родился 4 (16) ноября 1874 года в Санкт-Петербурге, в православной семье и получил семейное воспитание под руководством отца и матери[7][8]. Отец Василий Иванович Колчак окончил Горный институт в Петербурге и был командирован для прохождения практики на Урал, в Златоуст, затем работал на Обуховском сталелитейном заводе в Санкт-Петербурге приёмщиком Морского министерства, был специалистом в области артиллерии, опубликовал ряд научных трудов о сталелитейном производстве. Мать Ольга Ильинична (урождённая Посохова) происходила из одесской купеческой семьи [9][10][11][12][13][14][15].

- Классическая гимназия

В 1885—1888 годах Александр учился в 6-й Петербургской классической гимназии, где закончил три класса из восьми. Учился плохо и при переводе в 3-й класс, получив двойку по русскому языку, тройку с минусом по латинскому, тройку по математике, тройку с минусом по немецкому и двойку по французскому языку, чуть не был оставлен «на второй год». На повторных устных экзаменах по русскому и французскому языкам исправил оценки на три с минусом и был переведён в 3-й класс[16].

- Морской корпус

В 1888 году «по собственному желанию и по желанию отца» Александр поступил в Морское училище[17].

С переходом из гимназии в Морское училище отношение к учёбе у юного Александра изменилось. Он много и упорно трудился, тщательно изучал науки, военно-морское дело[18][19].

В 1890 году Колчак впервые вышел в море. 12 мая по прибытии в Кронштадт Александр вместе с другими младшими кадетами был определён на броненосный фрегат «Князь Пожарский». На этом корабле был поднят и флаг командующего учебной эскадрой контр-адмирала Ф. А. Геркена. Эскадра под его командованием в ходе учебного плавания заходила в Бьёрко, Гельсингфорс, Ревель и 6 августа вернулась в Кронштадт. В ходе плавания Колчак вместе с другими младшими воспитанниками занимался на шлюпках. К концу учений состоялись общие гребные и парусные гонки, а затем прошло и десантное учение[20].

В 1892 году Александр был произведён в младшие унтер-офицеры[19]. С переходом в гардемаринский класс он был произведён в фельдфебели как лучший по наукам и поведению, в числе немногих на курсе, и назначен наставником в младшую роту. Кадет той роты, впоследствии на протяжении долгих лет друг и помощник Колчака, его первый биограф М. И. Смирнов вспоминал о том времени[19][21]:

В 1893 году гардемарин Колчак был назначен фельдфебелем младшей роты. Здесь я с ним впервые познакомился, будучи воспитанником младшей роты. Колчак, молодой человек невысокого роста с сосредоточенным взглядом живых и выразительных глаз, глубоким грудным голосом, образностью прекрасной русской речи, серьёзностью мыслей и поступков, внушал нам, мальчикам, глубокое к себе уважение.

— Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. — Париж, 1930. — С. 8.

В наступившем 1894 году, выпускном для молодого офицера, в его жизни произошли ещё два важных события. На сороковом году жизни после долгой болезни умерла мать. В этом же году на престол вступил император Николай II, с которым Колчак в течение своей жизни несколько раз встречался и чей уход от власти впоследствии определил и окончание военно-морской карьеры Колчака[22].

По окончании выпускного учебного года гардемарины прошли сложное месячное плавание на корвете «Скобелев» и приступили к сдаче выпускных экзаменов. На экзамене по морскому делу Колчак единственный из выпуска ответил на все пятнадцать заданных вопросов. В списке по успеваемости Колчак значился в выпуске на первом месте. Александр получил премию адмирала П. И. Рикорда с вручением 300 рублей, полагавшуюся «отличнейшему во всех отношениях воспитаннику»[23][24][21].

Приказом от 15 сентября 1894 года Колчак в числе всех выпущенных гардемаринов был произведён в мичманы[23].

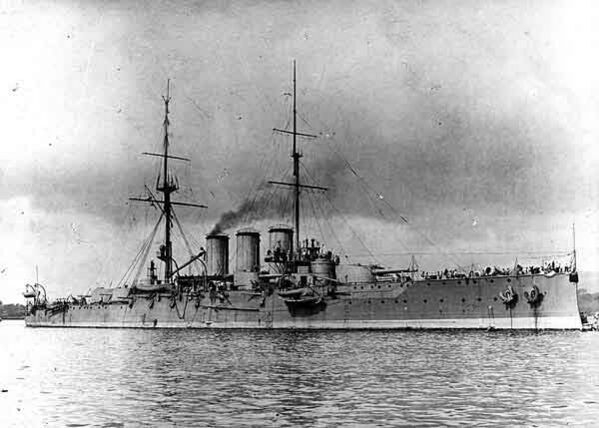

Выйдя из Морского корпуса в 7-й флотский экипаж, в марте 1895 года Колчак был назначен для занятий штурманским делом в Кронштадтскую морскую обсерваторию, а вскоре его определили вахтенным офицером на новый броненосный крейсер 1-го ранга «Рюрик», отправлявшийся из Кронштадта на Дальний Восток[25]. Уже тогда он увлёкся океанографией и гидрологией Тихого океана; особенно его интересовала северная его часть — Берингово и Охотское моря. В перспективе он надеялся исследовать и южные полярные моря, задумывался о рывке к Южному полюсу и о продолжении русской исследовательской работы в тех широтах, приостановленной после экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева.

В 1897 году Колчак подал рапорт с просьбой перевести его на канонерскую лодку «Кореец», которая направлялась в то время к Командорским островам, где молодой офицер планировал заняться исследовательской работой. Однако вместо этого был направлен в качестве вахтенного учителя на парусно-винтовой клипер «Крейсер», который использовался для подготовки боцманов и унтер-офицеров. Командир «Крейсера» Г. Ф. Цывинский отмечал редкую память Колчака, владение тремя европейскими языками, знание лоции морей, истории европейских флотов и морских сражений[26]. Местом якорной стоянки «Крейсера» был избран корейский порт Генсан, где Колчак продолжил свои гидрологические исследования. Зиму 1897/98 года корабль провёл в Нагасаки[26].

5 декабря 1898 года «Крейсер» отправился из Порт-Артура в распоряжение Балтийского флота, 6 декабря Колчак был произведён в лейтенанты. В этом чине из-за перевода в Императорскую академию наук Колчак пробыл около 8 лет [27].

В 1899 году Колчак свёл воедино и обработал результаты собственных наблюдений над течениями Японского и Жёлтого морей и опубликовал в «Записках по гидрографии», издаваемых Главным Гидрографическим Управлением, свою первую научную статью «Наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской воды, произведённые на крейсерах „Рюрик“ и „Крейсер“ с мая 1897 года по март 1899 года»[28].

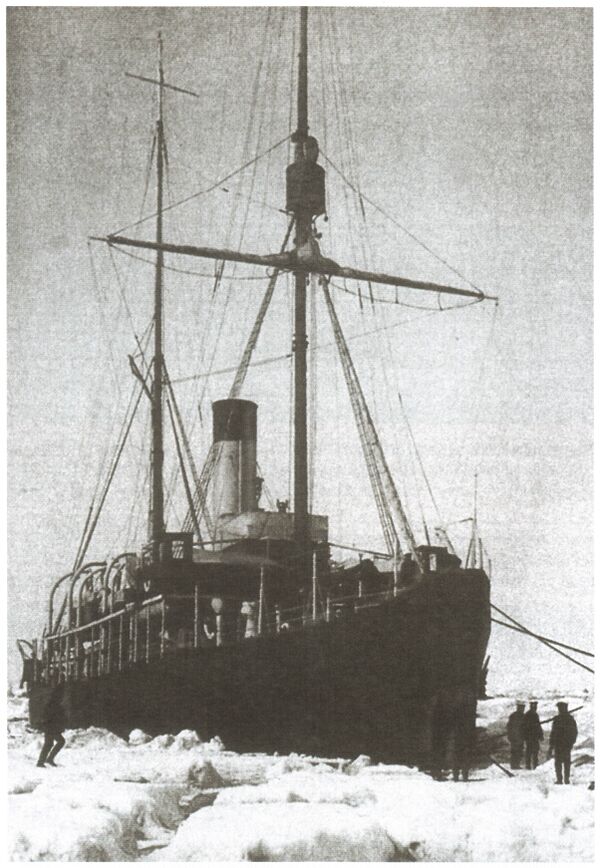

Колчак узнал, что в Академии наук готовится проект Русской полярной экспедиции с задачей пройти Северным морским путём от Кронштадта до Владивостока, исследовать район Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и попытаться отыскать легендарную Землю Санникова. Руководить экспедицией был назначен известный полярный исследователь Э. В. Толль, с которым Колчак встречался в сентябре 1899 года. Определённого ответа Толль не дал, а Колчак тем временем был назначен на броненосец «Петропавловск» и отправился на нём на Дальний Восток[29].

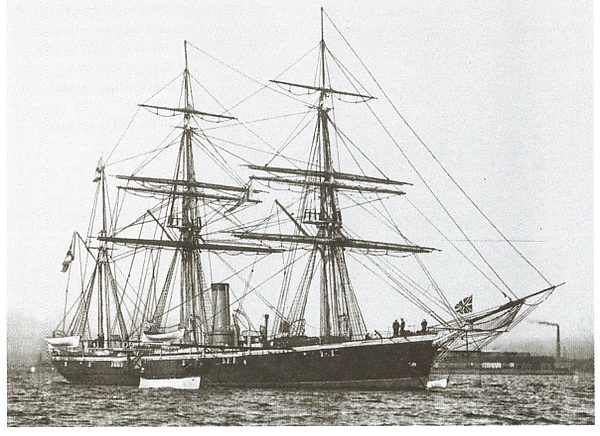

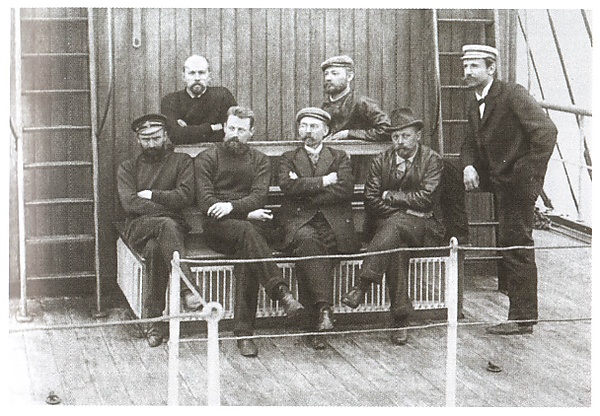

Вскоре Колчак решил принять участие в начавшейся осенью 1899 года Англо-бурской войне. К этому его толкало не только романтическое желание помочь бурам, но и стремление получить опыт современной войны, совершенствоваться в своей профессии[30]. Но вскоре, когда корабль стоял в греческом порту Пирей, Колчаку доставили телеграмму из Академии наук от Э. В. Толля с предложением принять участие в экспедиции на шхуне «Заря» — той самой, в которую он так стремился попасть ещё в Петербурге. Толля, нуждавшегося в трёх морских офицерах, заинтересовали научные работы Колчака в журнале «Морской сборник»[31]. Колчак сообщил о своём согласии и был временно переведён с военной службы в распоряжение Императорской Академии наук[32].

В начале января 1900 года Колчак на торговом пароходе прибыл в Петербург и 21 января был официально назначен в состав экспедиции[33]. 8 июня 1900 года путешественники вышли в путь[34].

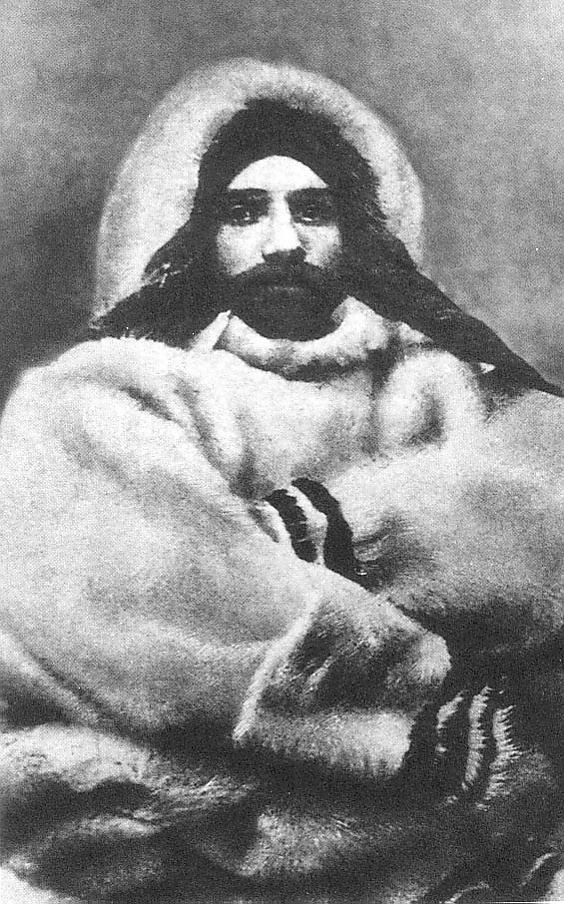

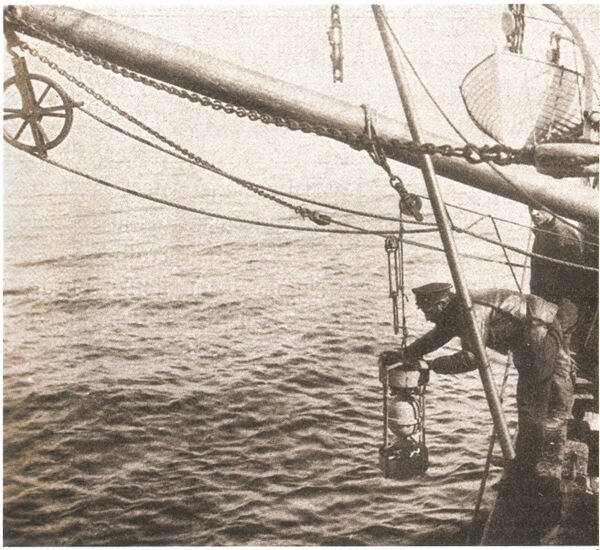

Лейтенант Колчак заведовал гидрологическими исследованиями, а также занимался гидрохимическими исследованиями и наблюдениями по земному магнетизму, топографическими работами, проводил маршрутную съёмку и барометрическое нивелирование, а во время ночей с ясным небом определял широты и долготы различных географических объектов. На протяжении всей экспедиции Колчак составлял подробное описание берегов и островов Ледовитого океана, изучал состояние и развитие морских льдов.

В своём донесении президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу барон Толль как руководитель экспедиции отметил энергию и преданность делу науки, проявленную Колчаком[31][35], а в своих дневниковых записях характеризовал его как лучшего офицера и отмечал любовь Колчака к гидрологии[36][37].

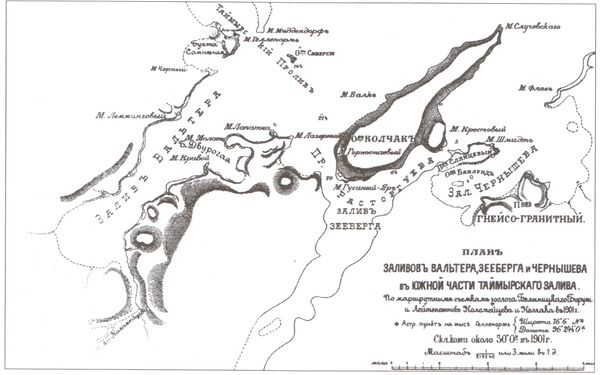

В 1901 году Толль назвал в честь Колчака один из открытых экспедицией островов в Таймырском заливе и мыс[38][39].

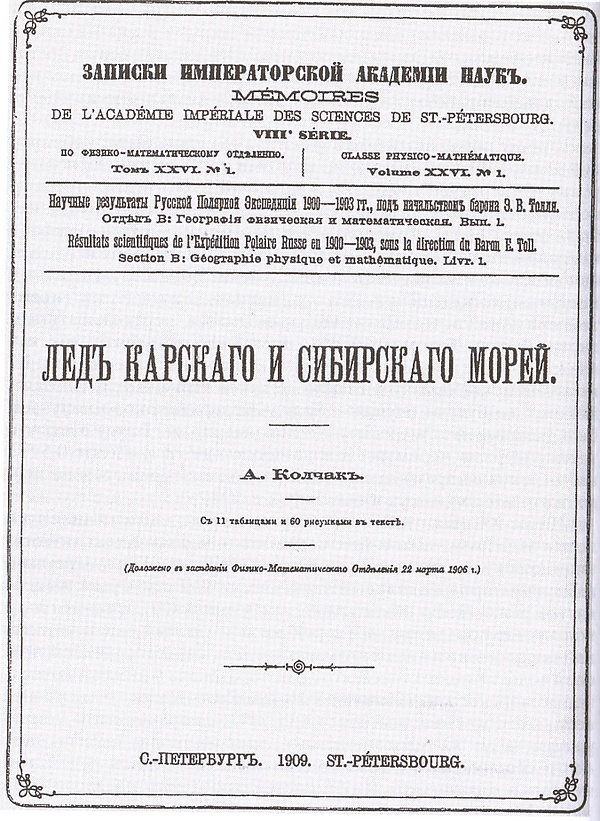

За Русскую полярную экспедицию лейтенант Колчак был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени[40]. 1 февраля 1906 года по итогам экспедиции он был также избран действительным членом Императорского Русского географического общества[41]. На материалах экспедиции Колчак выполнил фундаментальное исследование, посвящённое льдам Карского и Восточно-Сибирского морей, представлявшее собой новый шаг в развитии полярной океанографии, опубликовал монографию «Лёд Карского и Сибирского морей».

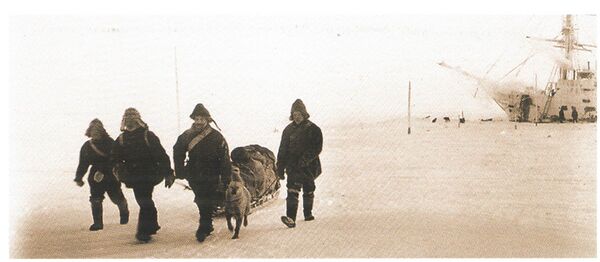

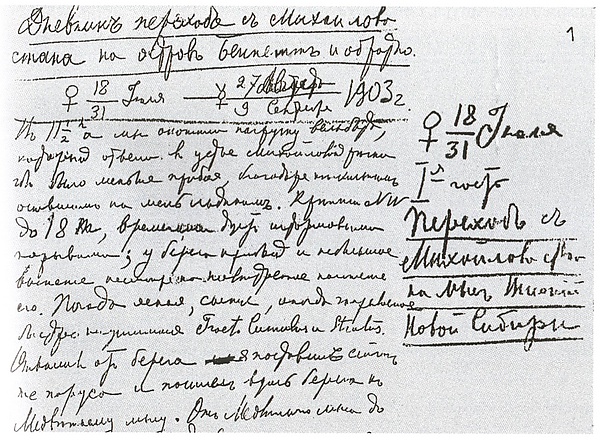

По прибытии в Санкт-Петербург Ф. А. Матисен и А. В. Колчак, отчитавшись перед Академией наук о проделанной работе, сообщили о предпринятом Э. В. Толлем пешем походе на остров Беннетта[42]. Учитывая отсутствие каких-либо вестей о судьбе двух групп исследователей, которых не удалось забрать при завершении экспедиции (второй была группа Бялыницкого-Бирули), их участь крайне беспокоила Академию наук, Императорское Русское географическое общество и самих вернувшихся участников экспедиции. В 1903 году поисковая экспедиция под руководством Колчака обнаружила место стоянки Толля на острове Беннетта, его дневники и другие материалы. Выяснилось, что группа Толля, не дождавшись «Зари», приняла решение двигаться на юг в сторону континента, однако дальнейшие следы этих четырёх человек так никогда и не были обнаружены[43].

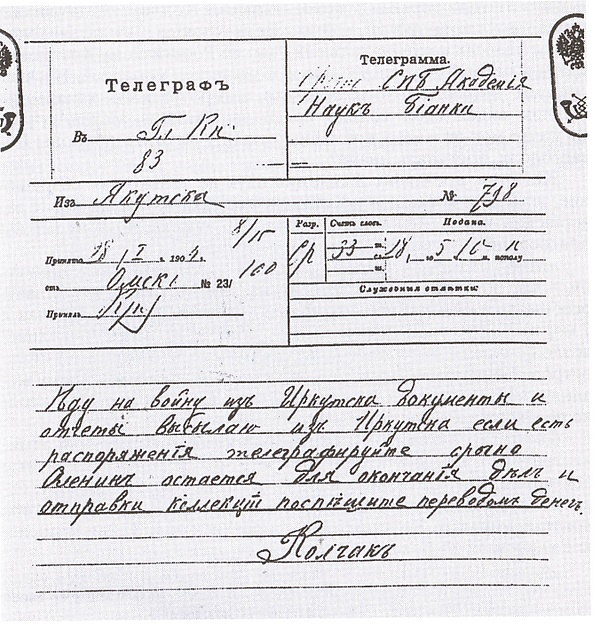

26 января 1904 года, приехав в Якутск, Колчак дал телеграмму президенту Академии наук, в которой сообщил, что партия Толля покинула остров Беннетта осенью 1902 года и исчезла без вести. Эта телеграмма Колчака была опубликована многими газетами. Экспедиция Колчака, хотя и не нашла пропавших путешественников, достигла цели и вернулась без потерь в своём составе. Кроме поиска группы Толля экспедиция Колчака решала и важные исследовательские задачи. Колчак открыл и описал неизвестные до него географические объекты, уточнил очертания линии берегов, внёс уточнения в характеристики льдообразования[44].

Знаменитый путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский оценивал экспедицию Колчака как «важный географический подвиг». В 1906 году Русское географическое общество присудило Колчаку свою высшую награду — Константиновскую медаль[43]. Колчак был четвёртым из полярных путешественников, получивших эту почётную награду; до него этой медали удостаивались лишь три знаменитых полярных исследователя: Ф. Нансен, Н. Норденшёльд и Н. Д. Юргенс[45].

По прибытии в Якутск Колчак узнал о нападении японского флота на русскую эскадру на рейде Порт-Артура и о начале Русско-японской войны. 28 января 1904 года он по телеграфу связался с Константином Константиновичем и попросил о своём переводе из Академии наук в Морское ведомство. Получив разрешение, Колчак ходатайствовал о направлении в Порт-Артур[46].

В конце февраля прибыл в Иркутск и, проведя здесь около двух недель, обвенчался 5 марта с С. Ф. Омировой в местной Михаило-Архангельской (Харлампиевской) церкви[46].

Сдав дела по экспедиции, 9 марта отправился на Дальний Восток[46]. Колчак прибыл в Порт-Артур 18 марта. На следующий день лейтенант встретился с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом С. О. Макаровым и попросил назначения на боевую должность. Однако Макаров назначил его вахтенным начальником на крейсер 1-го ранга «Аскольд»[47]. Через две недели адмирал Макаров, которого Колчак считал своим учителем[48], погиб на борту эскадренного броненосца «Петропавловск», подорвавшегося на японской мине.

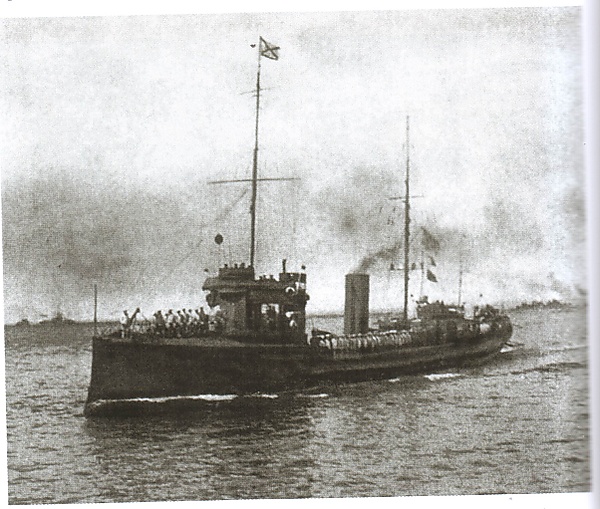

Вскоре Колчак добился перевода на минный заградитель «Амур». Перевод состоялся 17 апреля[48]. Уже через четыре дня он был назначен командиром на эскадренный миноносец «Сердитый». С 21 по 30 апреля ежедневной работой второго отряда миноносцев было траление внешнего рейда.

1 мая впервые с начала военных действий на востоке Колчаку довелось принять участие в опасном задании. В этот день началось выполнение операции по уничтожению японских броненосцев «Хацусэ» и «Ясима». На следующий день, подорвавшись на расставленных минах, уничтожены японские броненосцы «Хацусэ» и «Ясима», что стало самым громким успехом Первой Тихоокеанской эскадры за всю кампанию[49].

Первое самостоятельное командование Колчака боевым кораблём продолжалось до 18 октября, с почти месячным перерывом на излечение в госпитале от воспаления лёгких[50][48].

Ведя каждодневную рутинную работу, Колчак на своём миноносце ежедневно тралил внешний рейд, дежурил на проходе в бухту, обстреливал неприятеля, ставил мины. Он выбрал место для установки минной банки, но в ночь на 24 августа ему помешали три японских миноносца. Офицер проявил настойчивость — в ночь на 25 августа «Сердитый» вновь вышел в море, и его корабль поставил 16 мин в 20½ милях (38 км) от гавани[51]. В этом месте в ночь с 29 на 30 ноября подорвался и затонул японский крейсер «Такасаго». Успех был вторым по значению для русских военных моряков после потопления японских броненосцев «Хацусе» и «Ясима». Колчак считал это своим достижением, упоминал о нём в автобиографии 1918 года и на допросе в Иркутске в 1920 году[52][31][53].

18 октября Колчак по его просьбе в связи с состоянием здоровья был переведён на сухопутный фронт, куда к этому времени переместились основные события военной кампании[50]. Здесь он командовал сводной батареей разнокалиберных орудий на артиллерийской позиции «Вооружённый сектор Скалистых гор», общее командование которым осуществлял капитан 2-го ранга А. А. Хоменко. В составе батареи Колчака были две небольшие батареи 47-мм орудий, стрелявшие по удалённым целям 120-мм орудие, два 37-мм орудия. Позднее хозяйство Колчака было усилено ещё двумя старыми пушками с лёгкого крейсера «Разбойник»[54].

7 ноября произошёл первый для Колчака сухопутный бой[54].

В ходе осады Порт-Артура лейтенант Колчак вёл записи, в которых систематизировал опыт артиллерийской стрельбы и собирал свидетельства о неудачной июльской попытке прорыва судов порт-артурской эскадры во Владивосток[50].

К моменту капитуляции Порт-Артура Колчак тяжело заболел: к суставному ревматизму добавилось ранение. 22 декабря он попал в госпиталь[55]. В апреле госпиталь был эвакуирован японцами в Нагасаки, и больным офицерам было предложено лечиться в Японии или возвращаться в Россию. Все русские офицеры предпочли Родину[56]. 4 июня 1905 года Колчак прибыл в Санкт-Петербург, но после очередного обострения он опять попал в госпиталь[57].

- Признание военных заслуг

За «сторожевую службу и охрану прохода в Порт-Артур, обстреляние неприятельских позиций», произведённых за время командования «Сердитым», 15 ноября 1904 года Колчак был награждён орденом Святой Анны 4-й степени[40]. 12 декабря 1905 года «за отличие в делах против неприятеля под Порт-Артуром» лейтенант был награждён Георгиевским оружием[57].

По возвращении из японского плена был награждён орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами[40]. К ордену Святого Владимира 4-й степени, которым Колчак был награждён за Русскую полярную экспедицию, в 1906 году ему были пожалованы мечи[40].

В этом же году ему была вручена серебряная медаль в память о Русско-японской войне[40].

В 1914 году Колчак был удостоен нагрудного знака участника обороны Порт-Артура[40].

После выписки из госпиталя Колчаку был предоставлен шестимесячный отпуск[58].

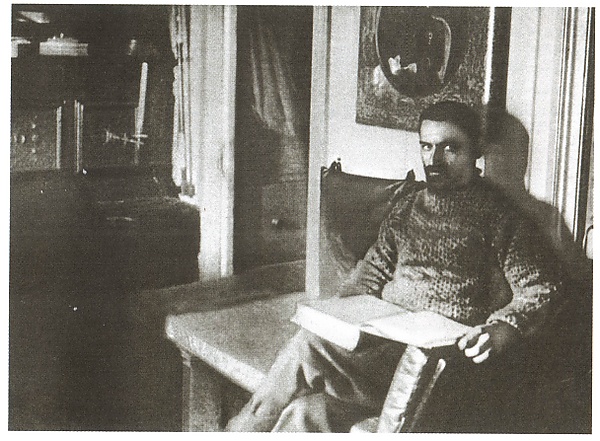

В этот период он стал членом Российского географического общества[59] и занялся обработкой материалов полярных экспедиций, которые оказались настолько богатыми, что для их изучения была создана специальная комиссия Академии наук, проработавшая до 1919 года[45]. Работа над отчётом о спасательной экспедиции, которой руководил Колчак, была завершена 12 ноября 1905 года; отчёт был опубликован в «Известиях Русского географического общества», а 10 января 1906 года Колчак на основании этого отчёта сделал краткий доклад на заседании Русского географического общества[60]. Историк В. Г. Хандорин считает, что с этого момента имя Колчака приобрело известность в научных кругах[45].

В «Известиях Академии наук» была опубликована статья Колчака «Последняя экспедиция на остров Беннетта, снаряжённая Академией наук для поисков барона Толля». В 1906 году Главное гидрографическое управление Морского министерства издало три карты, которые подготовил Колчак. Первые две карты были составлены на основании коллективных съёмок участников экспедиций и отражали линию западной части побережья Таймырского полуострова, а третья карта была подготовлена с использованием сделанных лично Колчаком промеров глубин и съёмок; она отражала западное побережье Котельного острова с Нерпичьей бухтой.

В 1909 году Колчак опубликовал своё самое крупное исследование — монографию, обобщавшую его гляциологические исследования в Арктике, — «Лёд Карского и Сибирского морей»[61], однако не успел издать ещё одну монографию, посвящённую картографическим работам экспедиции Толля. В том же году Колчак отбыл в новую экспедицию, поэтому работой по подготовке рукописи Колчака для печати и изданием книги занимался Бируля, в 1907 году издавший свою книгу «Из жизни птиц полярного побережья Сибири». Эти книги Колчака и Бирули стали самыми значимыми работами, основанными на результатах Русской полярной экспедиции[62][63]. Значение труда Колчака состояло в том, что в нём он заложил основы учения о морских льдах. Колчак открыл, что «арктический ледовый пак совершает движение по часовой стрелке, причём „голова“ этого гигантского эллипса упирается в Землю Франца-Иосифа, а „хвост“ находится у северного побережья Аляски»[45].

Как и большинство русского офицерства, Колчак тяжело переживал поражение в Русско-японской войне и фактическую гибель флота. Продумывая возможности воссоздания флота и его коренной технической и организационной модернизации, лейтенант Колчак оказался вовлечен в эту работу[64].

11 июня 1907 года Колчаку был присвоен восстановленный во флоте чин капитан-лейтенанта[65]. В этом же году ему были пожалованы «мечи» и «бант» к ордену Святого Владимира, полученному за подвиг спасательной экспедиции 1903 года[66].

Колчак возглавлял комиссию Морского генерального штаба (МГШ) по изучению военных причин, обусловивших поражение в бою при Цусиме. Колчак считал серьёзной ошибкой русского командования непринятие мер к нарушению радиосвязи японцев, сыгравшей значимую роль в бою[45].

Колчак был экспертом комиссии по государственной обороне Государственной думы. В декабре 1907 года на основе своего теоретического труда «Какой нужен России флот[67]» он подготовил доклад[68]. По мнению автора, морские границы России не на всём своём протяжении одинаково важны, и наиболее угрожаемыми морскими границами страны были воды Балтики, где Россия непосредственно соприкасалась с одной из сильнейших и воинственных мировых держав — Германией[69].

Однако думская комиссия по государственной обороне отклонила предложенные Колчаком проекты закладки новых линейных кораблей. Это стало одной из причин того, что вскоре Колчак оставил службу в Морском генеральном штабе и начал читать лекции в Морской академии[70]. Историк Хандорин называл Колчака «родоначальником теории подготовки, организации и проведения совместных операций армии и флота». Изложенные в его лекциях принципы получили дальнейшее развитие уже в советское время[45].

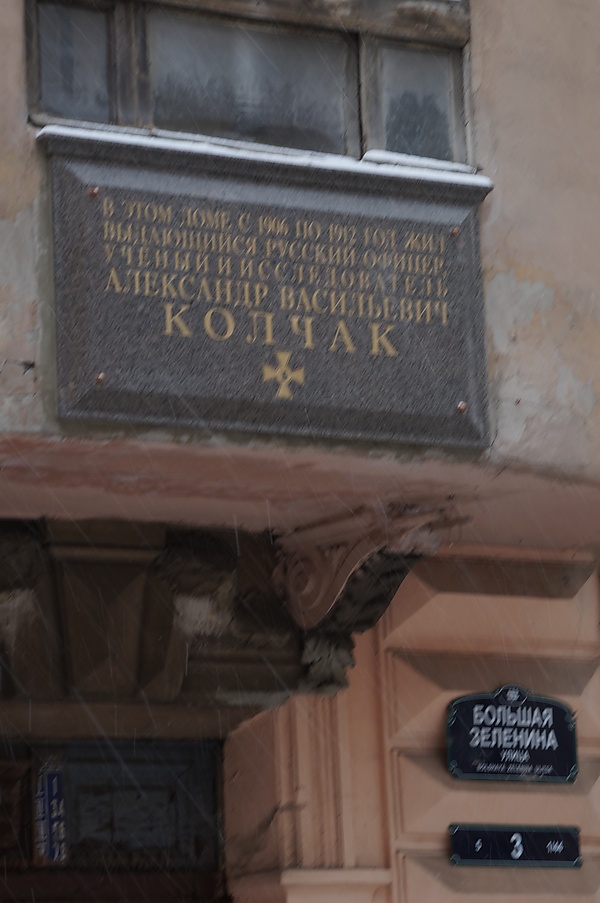

В этот период семья Колчака снимала квартиру на Большой Зелениной улице, дом 3. 25 января 1908 года у них родилась дочь Татьяна[71].

13 апреля 1908 года Колчаку было присвоено звание капитана 2-го ранга[68], и он получил назначение на должность заведующего отделом Балтийского театра действий МГШ[72].

В 1906 году была создана комиссия во главе с адмиралом В. П. Верховским для изучения вопроса о Северном морском пути. Комиссия поручила Колчаку составить доклад для морского министра об условиях плавания вдоль арктического побережья России. Записка была подготовлена Колчаком в сентябре 1906 года[73].

Возглавлявший Главное гидрографическое управление морского министерства генерал-майор А. И. Вилькицкий планировал открытие Великого северного пути из Атлантического океана в Тихий. Вилькицкий заручился поддержкой правительства и решил организовать экспедицию. Он обратился к Колчаку с предложением возобновить исследовательскую работу в Северном Ледовитом океане, включиться в подготовку экспедиции и быть одним из её руководителей. Колчак принял это предложение[70].

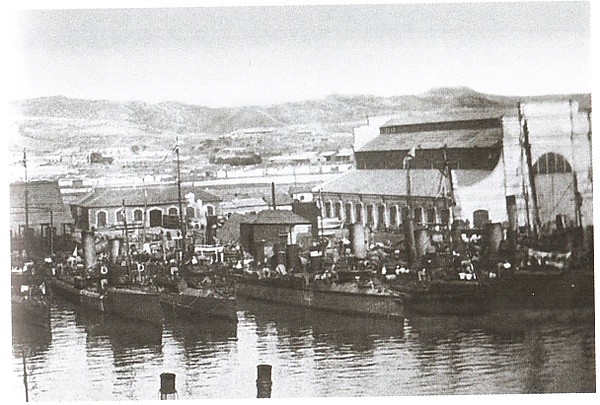

28 октября 1909 года «Вайгач» и «Таймыр» вышли в море, имея на борту по четыре морских офицера и 38—40 человек команды. Пройдя Балтийское, Северное, Средиземное, Красное моря и Индийский океан, 3 июня 1910 года экспедиция пришла во Владивосток. 20 октября вернулись во Владивосток. Колчака вызвали в Петербург для продолжения службы в Морском генштабе, и он принял предложение. В морском министерстве за это время произошли благоприятные перемены, и теперь открывались новые возможности для реализации судостроительной программы, за которую ратовал Колчак и которая обрела поддержку самого́ главы правительства России П. А. Столыпина[45][74][75].

15 ноября Колчак сдал «Вайгач» и выехал в Санкт-Петербург, где его ждала жена и родившийся 24 февраля 1910 года сын Ростислав[75].

Вернувшись в Морской генеральный штаб на должность начальника 1-й оперативной части (планирование операций флота на Балтике)[76], в 1911—1912 годах Колчак занимался доработкой судостроительной программы и подготовкой флота к войне. По программе, одним из авторов которой был Колчак, в России строились быстроходные, манёвренные, хорошо вооружённые корабли[74]. Историк В. Г. Хандорин отмечает, что «буквально все линкоры, половина крейсеров и треть эсминцев советского Военно-морского флота, в 1941 году вступившего в Великую Отечественную войну, были построены именно по этой программе»[45][77].

15 апреля 1912 года Колчак был назначен командиром эскадренного миноносца «Уссуриец» и отправился на базу Минной дивизии в Либаву[78].

В мае 1913 года Колчак был назначен командовать миноносцем «Пограничник». Колчак был привлечён к работе в штабе адмирала Эссена, сначала помощником О. О. Рихтера[78]. 25 июня, после учебно-показательных постановок мин в финских шхерах, на борту «Пограничника» собрались Николай II со свитой, министр И. К. Григорович, Эссен. Государь остался доволен состоянием команд и судов, Колчаку и другим командирам кораблей было объявлено «именное монаршее благоволение»[79]:

6 декабря 1913 года «за отличие по службе» Колчак был произведён в капитаны 1-го ранга и через 3 дня уже был назначен исправляющим должность начальника оперативного отдела штаба командующего морскими силами Балтийского флота[79]. С 14 июля 1914 года Колчак начал исполнять в штабе Эссена обязанности флаг-капитана по оперативной части[79].

Как один из ближайших помощников командующего Балтийским флотом, Колчак сосредоточился на подготовке флота к стремительно приближавшейся большой войне. В обязанности Колчака входило инспектирование отрядов флота, военно-морских баз, разработка защитных мер и минирования[77], начавшихся за день до объявления войны[72].

После обстрела Либавы немцами в начале войны, 2 августа 1914 года, казённая квартира Колчака была затем разграблена, и его имущество уничтожено[80].

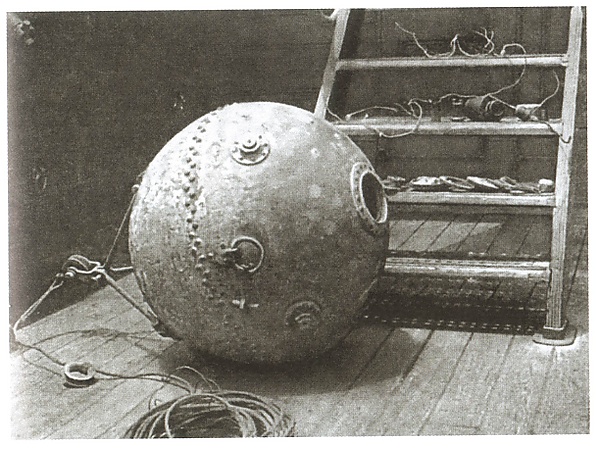

В Первую мировую войну борьба на море стала намного сложнее и разностороннее, чем раньше, очень важное значение приобрели оборонительные меры — в первую очередь, в виде минных заграждений. Мастером ведения минной войны и проявил себя Колчак. Западные союзники считали его лучшим в мире специалистом по минному делу[81].

В феврале 1915 года капитан 1-го ранга Колчак принял командование полудивизионом особого назначения из четырёх эскадренных миноносцев типа «Пограничник»[82]. В ходе минно-заградительной операции в Данцигской бухте ему пришлось применить свой опыт плавания в Арктике — в море уже было много льда. Все миноносцы успешно достигли места постановки минного поля, но крейсер прикрытия «Рюрик» наскочил на камни и получил пробоину. Колчак повёл свои корабли дальше без прикрытия. 1 февраля русские корабли в тяжелейших погодных условиях поставили в бухте до 200 мин, выполнив задачу похода, и успешно вернулись на базу.

Командующий 6-й армией доложил о «мужестве и отличной распорядительности» Колчака «во время опасной операции большого боевого значения». Колчак был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами[83]. Его имя приобрело известность и за рубежом: для изучения его тактики минной войны англичане снарядили на Балтику группу своих морских офицеров[81].

В 1915 году Колчак также был удостоен подарка из Кабинета Его Императорского Величества[84].

В начале сентября 1915 года в связи с травмой контр-адмирала П. Л. Трухачёва временно освободилась должность начальника Минной дивизии, которую временно занял Колчак. Приняв дивизию 10 сентября, Колчак стал налаживать связи с сухопутным командованием. С командующим 12-й армией генералом Р. Д. Радко-Дмитриевым договорились общими силами препятствовать германскому наступлению вдоль берега[85][86].

Серьёзную помощь армейским частям оказали корабли Колчака и в дальнейшем, поддерживая их обстрелами германских позиций. 2 ноября Николай II наградил Колчака орденом Святого Георгия 4-й степени[87].

19 декабря Колчак, минуя должность начальника первичного тактического соединения эсминцев[88] и оставаясь командующим морскими силами Рижского залива[89], снова принял Минную дивизию, причём на этот раз уже как действующий её командир. Однако и за непродолжительное время работы в штабе Колчак успел сделать очень важное дело: разработал план операции по минированию Виндавы, успешно реализованный позднее. Для немцев это оказалось таким сюрпризом, что здесь сразу же подорвались крейсер и несколько миноносцев[90].

Слава, которую снискал себе Колчак, была заслуженной: к концу 1915 года потери немецкого флота в части боевых кораблей превосходили аналогичные русские в 3,4 раза; в части торговых судов — в 5,2 раза[90].

В 1915—1916 годах начинаются многолетние глубокие отношения Колчака с женой подчинённого офицера Анной Тимирёвой, с которой он познакомился в Гельсингфорсе на одном из вечеров у Н. Л. Подгурского. Анна Васильевна была супругой морского офицера С. Н. Тимирёва (друга и сослуживца А. В. Колчака). Дочь пианиста и дирижёра, директора Московской консерватории В. И. Сафонова, она была почти на 20 лет моложе Колчака. Встреча с ней увлекла Колчака, при всей свойственной ему жёсткости, отмечал В. Г. Хандорин, «Колчак был человеком сентиментальным». Он не оставил семью (хотя Софья Фёдоровна предполагала, что он в итоге с ней разведётся), однако в его жизни сложилась ситуация «треугольника». Завязалась любовная переписка. В письмах Колчак делился с новой возлюбленной не только чувствами, но и служебными заботами, своими взглядами[81].

Чтобы исключить возможность продвижения вражеских подводных лодок и транспортов вдоль части берега, находящейся под контролем немцев, Колчак стал минировать эти участки побережья при помощи мелкосидящих заградителей[91].

С принятием 23 августа 1915 года Николаем II должности Верховного главнокомандующего, отношение к флоту в Ставке стало меняться в лучшую сторону. 10 апреля 1916 года Колчак в возрасте 41 года был произведён в контр-адмиралы[91], встав в один ряд с немногочисленными предшественниками в истории русского флота, в схожем возрасте получившими этот чин за действительные отличия — М. П. Лазаревым (38 лет), П. С. Нахимовым (43 года), В. И. Истоминым (42 года), С. О. Макаровым (42 года)[92].

Историк Хандорин отмечал, что как личность и военный специалист Колчак импонировал далеко не всем. В качестве примера историк цитирует донесение его сослуживца А. Саковича[81]: «Колчак… абсолютно не признаёт системы там, где без неё не обойтись, оттого, что он слишком впечатлителен и нервен, оттого, что он совершенно не знает людской психологии. Его рассеянность, легкомыслие и совершенно неприличное состояние нервов дают богатейший материал для всевозможных анекдотов».

В контр-адмиральском чине Колчак принимал участие в набеговых действиях лёгких сил Балтфлота на германские коммуникации, в частности в попытках прервать транспортировку железной руды из Швеции в Германию[93][94][95][93].

В ходе службы на Балтике Колчак смог доказать, что минное оружие при умелом обращении может быть действенным средством борьбы даже против значительно превосходящих сил противника[96]. Последняя задача, которой Колчак занимался на Балтфлоте, была связана с разработкой крупной десантной операции в немецком тылу в Рижском заливе[91].

28 июня 1916 года указом императора, в нарушение прав старшинства, Колчак был произведён в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом, став самым молодым из командующих флотами воюющих держав[81]. При этом, как отмечают историки, командование воюющим флотом было поручено адмиралу, который ни в мирное, ни в военное время не командовал кораблём I ранга, не говоря уже о командовании «становым хребтом» военных флотов того времени — соединением тяжёлых кораблей[97]. Назначение, как писали офицеры, знавшие Колчака, «потрясло всех». Некоторые современники связывали его с близостью адмирала к думской оппозиции, а в Ставке объясняли это назначение усилением важности Черноморского флота и планами десантной операции в Черноморских проливах[98] Летом 1916 года Ставка начала подготовку десантной операции для захвата Константинополя и Черноморских проливов. Случай, когда контр-адмирал с выслугой в 2 с половиной месяца был произведён в следующий чин, стал беспрецедентным в истории русского флота[84].

Колчаку был назначен оклад в размере 22 тыс. рублей в год и дополнительное морское довольствие, на переезд в Севастополь было отпущено 2 тыс. рублей[99].

8 июля 1916 года Колчак прибыл в Севастополь[100] и на следующий день принял флот. По дороге в Крым он заезжал в Ставку. Встреча Колчака с Николаем II, произошедшая 4 июля, стала их третьей и последней[99]. Верховный главнокомандующий рассказал новому командующему Черноморским флотом о ситуации на фронтах, передал содержание военно-политических соглашений с союзниками о скором вступлении в войну Румынии. Император оживился, когда Колчак заговорил о Босфорской операции, и сказал, что ещё не решено, как проводить наступление: вдоль берега или путём высадки десанта прямо в Босфор[101]. Историк Зырянов пишет, что скорее всего именно здесь произошла первая встреча Колчака и начальника французской военной миссии генерала М. Жанена, сыгравшего впоследствии роковую роль в его судьбе[101]. В Ставке Колчак был ознакомлен с указом о награждении его орденом Святого Станислава 1-й степени[101].

Колчак решил прекратить заграждение минами собственных баз и ставить мины как можно ближе к берегам неприятеля и в таком количестве, чтобы их не успевали вытраливать, в несколько ярусов, чтобы не могли проходить ни большие корабли, ни подводные лодки, ни мелкосидящие суда[102]. Первая задача, поставленная Колчаком флоту, заключалась в очистке моря от вражеских военных кораблей и прекращении неприятельского судоходства вообще[103].

По отработанным на Балтике методам под своим руководством Колчак провёл минирование Босфора, турецкого побережья, которое затем повторялось, и практически вообще лишил противника возможности активных действий"[81]. Как отмечает историк И. Ф. Плотников, с этого времени Россия полностью завладела инициативой в Чёрном море[104][105].

Приход Колчака стал для Черноморского флота поводом для оживления, произошли перемены и в командном составе[103].

Колчак продолжил начатое его предшественником адмиралом Эбергардом минирование (три заграждения в предпроливной зоне и в самом горле Босфора, а также четыре на подходах к анатолийским портам были установлены разнородными силами Черноморского флота с 1914 года по июль 1916-го) [106], а также заминировал побережье Турции, что почти лишило врага возможности действовать активно[104]. Начала операцию подводная лодка «Краб», выставившая в самом горле пролива 60 мин. Затем по приказу Колчака был заминирован вход в пролив от берега до берега, после чего были заминированы выходы из болгарских портов Варна, Зонгулдак. Для поддержки минных полей в боевой готовности на расстоянии в 50—100 миль от Босфора всегда стоял на дежурстве отряд кораблей в составе дредноута, крейсера и нескольких миноносцев, а близ Босфора постоянно дежурила подводная лодка[103]. В течение года, начиная с июля 1916 года, близ Босфора было произведено 17 минных постановок и выставлено 4 тыс. мин, что привело к коренному перелому обстановки на Чёрном море в пользу России[107].

На долгое время неприятельские суда вообще исчезли из Чёрного моря. Лишь протралив канал вдоль побережья, неприятель снова смог выпускать в море небольшие суда и подводные лодки. Тогда Колчак оборудовал для постановки минных полей низкосидящие суда, которые стали ставить мины вплотную к берегу. В конце октября 1916 года на минах близ Варны подорвалась немецкая подводная лодка «B—45», а в конце ноября у Босфора ещё одна — «B—46». К концу 1916 года командующий Черноморским флотом реализовал свою задачу, прочно заперев германо-турецкий флот в Босфоре[103] и ослабив напряжение транспортной службы русского флота[81].

К Колчаку пришла всероссийская известность. Центральные газеты стали публиковать о нём статьи, размещать на своих страницах его портреты. Первая статья о командующем Черноморским флотом — «Новый адмирал» — была опубликована 13 августа 1916 года столичным изданием «Новое время». Через месяц в этой же газете был опубликован первый литературный портрет Колчака — «С командующим в открытом море». 29 сентября в газете «Вечернее время» был помещён фотопортрет Колчака[108].

Вместе с тем служба Колчака на Черноморском флоте была отмечена рядом неудач и потерь. Самой крупной потерей стала гибель 7 октября 1916 года флагманского корабля флота — линкора «Императрица Мария». Через 15 минут после первого взрыва командующий на катере подошёл к борту тонущего корабля. Первым распоряжением Колчака было отвести подальше от «Марии» «Екатерину Великую», после чего, несмотря на продолжавшиеся взрывы, адмирал поднялся на борт линкора и лично руководил затоплением погребов и локализацией пожара. Однако спасти корабль не удалось[109].

Чрезвычайно сильно переживавший потерю флагмана адмирал держался мужественно, хотя, бывало, и срывался, доходя до крайней степени гнева. В эти дни было получено много сочувственных писем в адрес Колчака. Первое пришло от Николая II: «Скорблю о тяжёлой потере, но твёрдо уверен, что Вы и доблестный Черноморский флот мужественно перенесёте это испытание». Государь отправил в Севастополь курировавшего Черноморский флот офицера Ставки Бубнова с сообщением, что «он не видит никакой его вины в гибели „Императрицы Марии“, относится к нему по-прежнему и повелевает спокойно продолжать командование». Современный исследователь П. Н. Зырянов отмечает, что Колчак вскоре полностью оправился и занялся своим следующим главным делом — подготовкой Босфорской операции[110].

Оценивая боевую работу Черноморского флота в период командования А. В. Колчака современные историки отмечают, что флот добился за это время больших успехов. Неприятель понёс значительные потери, его подводные лодки были вынуждены оставаться на своих базах, неприятельский флот в целом лишился возможности выхода в Чёрное море и были пресечены нападения на русское побережье[104]. И. Ф. Плотников считает, что Колчак пользовался очень высоким авторитетом среди современников как флотоводец[111].

В первом приказе после Февральской революции 1917 года Колчак извещал флот о событиях в Петрограде: командующий флотом не спешил присоединяться к революционному течению и заканчивал свой приказ монархическим призывом[112]:

Приказываю всем чинам Черноморского флота и вверенных мне сухопутных войск продолжать твёрдо и непоколебимо выполнять свой долг перед Государем Императором и Родиной.

Историк А. В. Смолин считает, что требование Колчака продолжать исполнять «долг перед Государем Императором» является свидетельством верности адмирала присяге до отречения[113].

К 3 марта Колчак ещё не признавал Временного правительства, ибо в середине этого дня он делал запрос в Ставку, требуя разъяснений, кто в данный момент является «законной верховной властью» и кто — Верховным главнокомандующим. Даже 11 марта командующий флотом в письме военному министру задавался вопросом, как поступать со словами «За Царя» на военных знамёнах и значках Черноморского флота. Позднее Колчак присягнул Временному правительству, рассчитывая, что революция всколыхнёт патриотические чувства и даст возможность победоносно завершить войну[114].

Несмотря на все усилия командующего, полностью исключить волнения на флоте не удалось. Уже 2 марта слухи о перевороте в Петрограде распространились по Севастополю и проникли в сухопутные части. Солдаты начали вести себя с офицерами вызывающе, перестали отдавать честь[114].

4 марта по приказу командующего газета «Крымский вестник» сообщила об отречении Николая II и формировании Временного правительства. Флот это известие воспринял спокойно, однако в этот же день в Севастополе начались митинги, и Колчак для разряжения обстановки 5 марта провёл смотр частей. После смотра вновь начались митинги уже с участием матросов. Участники одного из них потребовали прибытия адмирала. Колчак сначала не хотел ехать, но, чтобы не накалять страсти, согласился. Он приказал собравшимся разойтись, но матросы заперли ворота и потребовали выступления и отправки приветственной телеграммы Временному правительству от Черноморского флота. Колчак выступил с короткой речью и обещал отправить телеграмму. После этого его отпустили. В телеграммах, отправленных в адрес Г. Е. Львова, Временного правительства, А. И. Гучкова, М. В. Родзянко, от имени Черноморского флота и жителей Севастополя Колчак приветствовал правительство и высказывал надежду, что оно доведёт войну до победы[115]:

10 марта, чтобы прервать череду митингов и демонстраций, Колчак вывел флот в море, полагая, что боевая работа будет лучшим противодействием «углублению революции»[116]. Сохранить боеспособность флота Колчаку помогло и то, что в трудной ситуации он проявил умение идти на компромисс, подавлять присущую ему вспыльчивость[117].

19 марта в Севастополе состоялась торжественная церемония приведения Черноморского флота к присяге Временному правительству[118].

Упреждающими приказами Колчак смог предотвратить крайние проявления на флоте, связанные с движением за отмену погон и отдания чести. Командующий не стал чинить препятствий и матросским идеям о переименовании боевых кораблей, что также было отражено в его приказах[117]. По его распоряжению были распущены севастопольские полиция и корпус жандармов (вместо них была сформирована городская милиция) и выпущены из тюрем политические заключённые. На флоте был сформирован Центральный военно-исполнительный комитет (ЦВИК). 19 марта адмирал утвердил проект, вводивший в законное русло и подчинявший командующему новые флотские организации — корабельные, полковые и ротные комитеты. Несмотря на возражения начальника штаба Ставки А. И. Деникина, главковерх Алексеев одобрил проект Колчака, после чего его внедрили повсеместно[116]. Такие меры командующего позволили избежать на Черноморском флоте происшествий с убийствами офицеров, подобных тому, что происходили на Балтийском флоте, тем более что сам Колчак старался поддерживать репутацию человека, преданного революции и учитывающего настроения матросских масс[119].

В начале апреля на флоте и в столице стали распространяться слухи о переводе Колчака на должность командующего Балтийским флотом[117]. Сразу же решительно против такого перевода выступил новый Верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев. Против перевода Колчака также высказывались новый начальник штаба Черноморского флота М. И. Смирнов и капитан первого ранга А. Д. Бубнов, отвечавший в Ставке за Черноморский флот. Они считали, что эта мера не улучшит ситуации на Балтике, но усилит разложение на Черноморском флоте и поставит под вопрос проведение Босфорской операции[120].

15 апреля адмирал прибыл в Петроград по вызову военного и морского министра А. И. Гучкова. Колчак удостоился благодарности военного министра за быстрые разумные действия, что способствовали сохранению порядка на Черноморском флоте. Гучков рассчитывал использовать Колчака в роли главы военного переворота для ликвидации двоевластия и установления военной диктатуры[120] и предложил ему взять на себя командование Балтийским флотом, от чего Колчак отказался[121][120].

В Петрограде Колчак принял участие в заседании правительства, где выступал с докладом о стратегической ситуации на Чёрном море[122]. Когда речь зашла о Босфорской операции, генерал Алексеев заявил, что у него нет необходимых пяти дивизий, что в армии уже нет ни одного полка, в котором он мог быть уверен, и что сам Колчак не может быть до конца уверен в своём флоте. Колчак не стал на правительственном заседании вступать в спор с Главковерхом[123].

Колчак также участвовал в совещании командующих фронтами и армиями в штабе Северного фронта в Пскове, где, в частности, познакомился с командующим столичным военным округом генералом Л. Г. Корниловым[120]. С совещания адмирал вынес тяжёлое впечатление о деморализации войск на фронте и скором их развале[124].

В Петрограде Колчак стал очевидцем вооружённых солдатских манифестаций и пришёл к выводу, что их следовало подавить силой[125]. Отказ Временного правительства генералу Корнилову, предлагавшему применить силу, Колчак считал ошибкой, он был уверен, что в то время авторитета командующих и находившихся в их руках сил как в Петрограде, так и на юге России, ещё было бы достаточно для наведения порядка[124].

Настроения, с которыми вечером 21 апреля Колчак покидал Петроград, лучше всего передаются отрывком из его письма Тимирёвой: «Из Петрограда я вывез две сомнительные ценности — твёрдое убеждение в неизбежности государственной катастрофы со слабой верой в какое-то чудо, которое могло бы её предотвратить, и нравственную пустоту»[123].

25 апреля, сразу же по возвращении в Севастополь, Колчак выступил на Делегатском собрании солдат и матросов гарнизона с докладом «Положение нашей вооружённой силы и взаимоотношения с союзниками». Он дал отрицательную оценку свергнутому государственному строю, который привёл «армию морально и материально в состояние крайне тяжёлое, близкое к безвыходному». Главную причину развала армии Колчак усматривал в германской пропаганде, которая вела к братанию на фронтах и дезертирству. Для выхода из сложившейся ситуации Колчак призывал Временное правительство немедленно отменить приказы о демократизации армии и прекратить «доморощенные реформы». Далее адмирал перешёл к неоправдавшимся, по его мнению, надеждам, возлагавшимся на революцию, которая должна была поднять боевой дух армии; а завершил призывом «Черноморский флот должен спасти Родину!»

Доклад Колчака воодушевил солдат и матросов[126]. Под влиянием слов Колчака команда флагманского корабля «Георгий Победоносец» 26 апреля приняла резолюцию с осуждением агитации за сепаратный мир с Германией, обратилась к флоту с призывом поддержать лозунг «Война до победного конца во имя свободы», оказать доверие Временному правительству и направить делегацию в Петроград и на Балтийский флот. Колчак попросил помощника начальника Морского генштаба А. П. Капниста опубликовать свой доклад в главных газетах и «Русском слове». Так, Московской городской думой речь Колчака была напечатана тиражом в несколько миллионов экземпляров[127].

После выступления Колчака Центральный военный исполнительный комитет в Санкт-Петербурге принял решение сформировать и направить на фронт и Балтийский флот делегацию для агитации за продолжение войны[126]. Члены делегации побывали в Москве, Петрограде, Гельсингфорсе, на Балтийском флоте, выезжали на фронты Первой мировой войны, выступали в действующих частях армии и флота[128]. Работа делегации получила широкую известность, и она способствовала распространению информации о взглядах и действиях Колчака по всей Русской армии[128]. Тем не менее, как отмечает историк А. Смолин, в общероссийском масштабе акция не дала ощутимых результатов, и уже в начале июня Колчак обратился к военному и морскому министру с просьбой немедленно вернуть часть делегации обратно на Черноморский флот, поскольку их отсутствие сказалось на обстановке на флоте.

В течение месяца усилия Колчака по предотвращению анархии и развала флота давали плоды: так, проводившееся ЦВИК голосование о желательности приезда в Крым Ленина закончилось тем, что из 409 делегатов лишь 20 высказалось в поддержку, после чего по крымским городам было разослано распоряжение о недопустимости приезда Ленина[128]. Командующему флотом Колчаку, боровшемуся за сохранение дисциплины и против развала вверенных ему частей, противостояли большевики с их пропагандой «превращения империалистической войны в гражданскую»[129].

ПО мере ослабления оборонческой пропаганды положение на флоте ухудшилось, между тем как антивоенная агитация большевиков усилилась[130], что привело к падению порядка и дисциплины. Попытки Колчака восстановить дисциплину встречали противодействие рядового состава армии и флота. 3 июня участники митинга потребовали удаления со своих постов Колчака, начальника штаба М. И. Смирнова и нескольких других офицеров. 4 июня командующий телеграфировал Керенскому, что агитация большевиков получила «сильное распространение» и местные силы не справляются с ней[131].

На митинге 5 июня 1917 года матросы арестовали помощника командира Черноморского флотского экипажа полковника К. К. Грубера и вынесли постановление о сдаче офицерами холодного и огнестрельного оружия. Чтобы предотвратить кровопролитие, на следующий день Колчак отдал офицерам приказ сдать оружие. Когда пришла пора Колчаку самому сдавать оружие, он собрал на палубе «Георгия Победоносца» его команду и заявил, что офицеры всегда хранили верность правительству и поэтому разоружение для них является тяжёлым и незаслуженным оскорблением, которое он сам не может не принять на свой счёт: «С этого момента я командовать вами не желаю и сейчас же об этом телеграфирую правительству». Судовой комитет решил, что он сдавать оружие не собирается. Находясь в состоянии крайнего возбуждения, Колчак взял пожалованное ему за Порт-Артур Почётное Георгиевское оружие и, крикнув матросам: «Японцы, наши враги — и те оставили мне оружие. Не достанется оно и вам!», — швырнул саблю за борт. Историк П. Н. Зырянов отмечает, что Колчак был единственным (кроме офицера, застрелившегося в знак протеста против требования сдать оружие) не сдавшим оружие, да ещё в такой демонстративной форме[132]. Этот театральный жест адмирала обошёл страницы газет как в России, так и за границей. В среде правых, уже склонявшихся в то время к идее военной диктатуры, имя Колчака приобрело дополнительную популярность[122].

По данным же газеты «Русские ведомости»[133], делегатское собрание гарнизона и рабочих, происходившее весь день 6 июня, постановило обезоружить всех офицеров и отстранить от должности командующего флотом адмирала Колчака и начальника штаба капитана первого ранга Смирнова.

Не сумев подавить бунт, 6 июня Колчак направил Временному правительству телеграмму с сообщением о произошедшем бунте и о том, что в создавшейся обстановке он не может более оставаться на посту командующего[132]. Не дожидаясь ответа, передал командование контр-адмиралу В. К. Лукину, совершив таким образом, дисциплинарный проступок, ибо не имел права без приказа Временного правительства покидать своего поста[122]. Историк Смолин находит действия адмирала и военно-политическим просчётом, так как будучи теперь «адмиралом без пушек», Колчак сильно терял в борьбе за власть[134].

В телеграмме от 7 июня говорилось: «Временное правительство… приказывает адмиралу Колчаку и капитану Смирнову, допустившим явный бунт, немедленно выехать в Петроград для личного доклада». Таким образом, Колчак автоматически попадал под следствие и выводился из военно-политической жизни России. Керенский, уже тогда видевший в Колчаке соперника, использовал этот шанс, чтобы отделаться от него[134]. Колчак же был глубоко оскорблён этой телеграммой, обвинявшей его в допущении бунта, в то время как само правительство постоянно попустительствовало анархии в рядах матросов[135].

Настроения в Севастополе стали успокаиваться. На митинге была принята резолюция об аресте Колчака, однако Исполком её отверг. Вечером 7 июня Колчак и Смирнов отбыли из Севастополя в Петроград. На вокзале их провожала небольшая группа офицеров флота. 12 июня, вскоре после отъезда адмирала, получив по агентурным каналам сведения о его уходе[129], близ русских берегов вновь появился германский крейсер «Бреслау», разгромивший на острове Федосини маяк с радиостанцией и пленивший его гарнизон[135].

Доклад Колчака Временному правительству о севастопольских событиях, ставших причиной его самовольной отставки, был назначен на 13 июня 1917 года. До этого дня столичные журналисты успели взять у адмирала интервью, в котором тот рассказал о причинах, заставивших его покинуть Черноморский флот. 13 июня «Русские ведомости» опубликовали беседу с адмиралом, а в «Маленькой газете» А. А. Суворина вышла передовая статья, в которой предлагалось главе Временного правительства князю Львову уступить своё место председателя адмиралу Колчаку, а тот «сумеет грозно поднять русское оружие над головой немца, и кончится война!»[136].

В статье шла речь о неспособности Г. Е. Львова управлять страной, затрагивался и вопрос о диктатуре. В контексте статьи в качестве выбранного народом диктатора предлагался адмирал Колчак[136].

На заседании кабинета Колчак изложил обстоятельства дела и обвинил в произошедшем политику правительства, которая привела к разложению флота, подрыву авторитета командного состава, поставила командование «в совершенно бесправное и беспомощное положение». В итоге министры постановили отложить обсуждение вопроса до окончания работы комиссии А. С. Зарудного, уже отправившейся в Севастополь для расследования. Адмирала поблагодарили за доклад и отпустили[136][137]. Когда комиссия Зарудного вернулась в Петроград и подтвердила правомерность всех шагов Колчака, адмиралу предложили вернуться к командованию Черноморским флотом. Это предложение он, однако, отверг[122].

В конце июля 1917 года по приглашению американского адмирала Дж. Г. Гленнона, с полномочиями от Временного правительства и по настоянию его нового главы А. Ф. Керенского Колчак отбыл во главе Военно-морской миссии в США. Официально целью миссии Колчака было участие в предполагаемой, но так никогда и не осуществлённой секретной Дарданелльской операции американского флота. Колчак привлекался американскими морскими силами как специалист по минному делу и борьбе с подводными лодками. Уже в США выяснилось, что никакой Дарданелльской операции на самом деле и не планировалось, а цель и статус заокеанской поездки оказались неопределёнными и фиктивными. Своим спутникам Колчак объяснял, что Керенский заставил его покинуть родину против его желания. По мнению современных историков, Керенский видел в Колчаке соперника в борьбе за диктаторскую власть в России. Известие о свержении в октябре 1917 года Временного правительства и Октябрьской революции застало Колчака в США[136][138].

Из зарубежной поездки Колчак вернулся в Россию спустя более чем год, осенью 1918-го.

Колчак прибыл во Владивосток 19 сентября 1918 года. Во Владивостоке он ознакомился с положением на восточных окраинах России, узнал о состоявшемся в Уфе совещании представителей различных демократических сил и об образовании Директории — объединённого антибольшевистского правительства на территории от Волги до Сибири, претендовавшего на роль «Временного Всероссийского правительства». Узнав о приезде Колчака, с ним захотели встретиться многие морские офицеры. На этой встрече адмирал заявил, что из конкурирующих правительств он поддержал бы Сибирское, так как оно появилось без внешнего влияния и смогло провести мобилизацию населения, что означало значительную поддержку правительства гражданами. Приезд Колчака совпал по времени с посещением Владивостока главой Временного Сибирского правительства П. В. Вологодским. 21 сентября они встретились. Несколько раз Колчак встречался и с одним из руководителей антибольшевистского выступления Чехословацкого корпуса и командующим чехословацкими войсками генералом Р. Гайдой, с которым, по данным И. Ф. Плотникова, Колчак договорился о будущем сотрудничестве[139][140].

Через Сибирь Колчак ехал как частное лицо в штатской одежде[122]. 13 октября 1918 года он прибыл в Омск, планируя провести здесь лишь несколько дней и отправиться дальше — на Дон. В первую очередь Колчак установил связь с представителями Добровольческой армии[122]. В Омске состоялась встреча Колчака и главнокомандующего войсками Директории генерала В. Г. Болдырева. Видимо, после этой встречи Колчак отправил письмо генералу М. В. Алексееву о своём желании служить под его началом[141]. С Колчаком пытались установить отношения и члены правительства, включая главу Директории Н. Д. Авксентьева. Через Колчака рассчитывали наладить отношения с англичанами, так как было известно, что Колчак состоит с ними в наилучших отношениях, однако одновременно и опасались его диктаторских наклонностей[122].

Ко времени приезда в Омск Колчак утвердился в мысли, что единственным средством победить большевизм может быть только военная диктатура[122]. В это же время по заданию подпольной антибольшевистской организации Национальный центр из Москвы в Сибирь и Маньчжурию выехал видный сибирский кадет, в прошлом депутат IV Госдумы В. Н. Пепеляев. Он имел специальное задание и значительные полномочия, Национальный центр командировал его на восток «для работы в пользу единоличной диктатуры и для переговоров с адмиралом Колчаком в целях предотвращения соперничества имён Алексеева и Колчака. Со смертью Алексеева кандидатура адмирала стала бесспорной…» Свидетельство Пепеляева написано в марте 1919 года. Очевидно, кандидатура Колчака рассматривалась в антибольшевистских кругах уже довольно давно, ведь выехал из Москвы он ещё в августе 1917 года. Относительно возможной конкуренции имён Колчак заявил Пепеляеву: «…если бы я имел власть, то, объединившись с Алексеевым, я бы отдал её ему»[142].

16 октября генерал Болдырев предложил Колчаку пост военного и морского министра. От этого поста Колчак сначала отказался, но потом, выяснив ряд вопросов (особенно вопрос о степени подчинённости ему некоторой части войск), дал согласие с условием, что если обстановка и условия работы будут противоречить его взглядам, он оставляет за собой право уйти.

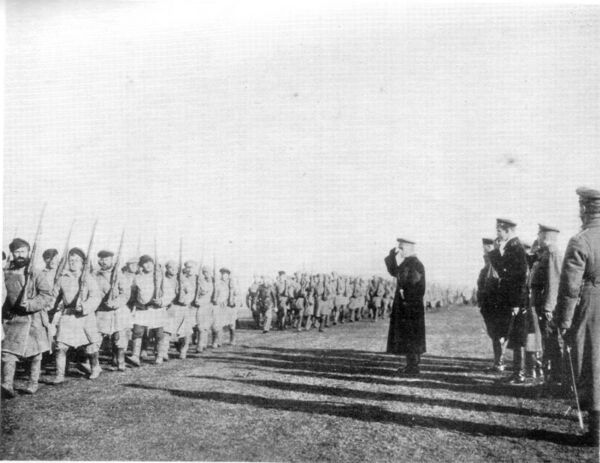

5 ноября Колчак был назначен военным и морским министром Временного Всероссийского правительства[143] и 7 ноября приступил к исполнению своих новых обязанностей, первыми своими приказами начав формирование центральных органов Военного министерства и Главного штаба[139]. На следующий день Колчак отправился на фронт для личного ознакомления с положением армии и её командным составом[144].

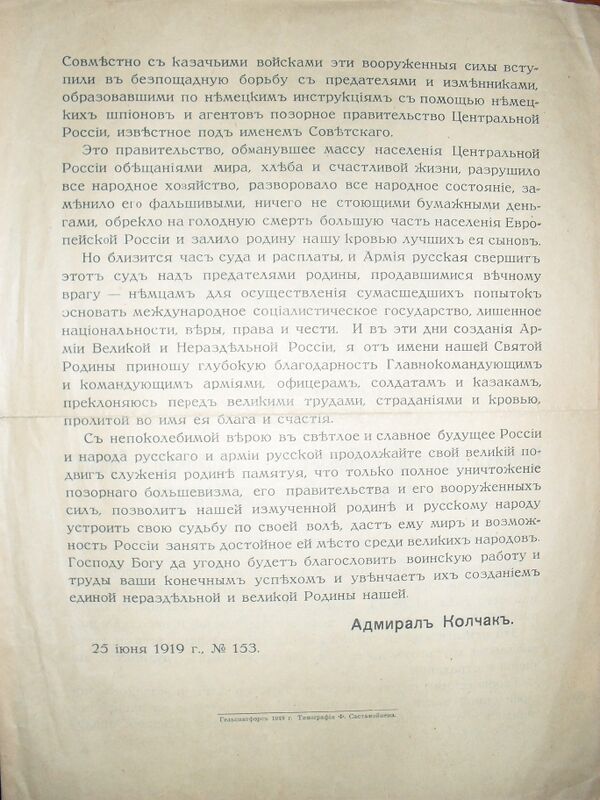

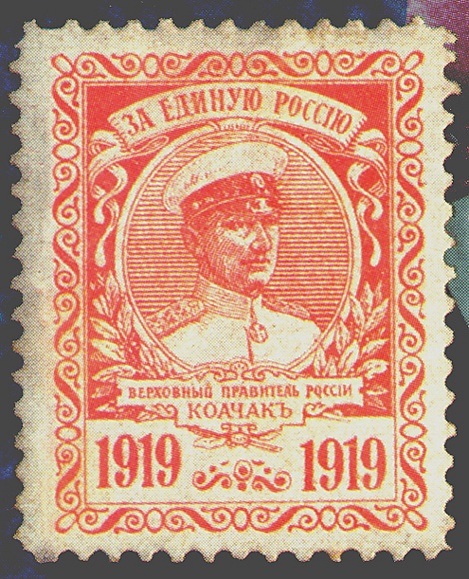

После переворота 18 ноября и низложения Директории Совет министров произвёл Колчака в полные адмиралы, ему было передано осуществление верховной государственной власти и присвоено звание Верховного правителя. Верховному правителю были предоставлены полномочия предпринимать любые меры, вплоть до чрезвычайных, по обеспечению вооружённых сил, а также по установлению гражданского порядка и законности[145][146]. Сначала Колчак не хотел принимать должность Верховного правителя, находя достаточной должность Верховного главнокомандующего, однако в итоге принял, сославшись на многочисленные просьбы[147].

Приоритетной задачей Верховного правителя было добиться признания своей власти как населением и армией, так и другими белыми правительствами на окраинах России и западными державами. Обращение Колчака к населению, опубликованное на следующий день после переворота, гласило, что главной целью является «создание боеспособной армии, победа над большевиками и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает»[148][149].

«Законность» намечалось обеспечить путём восстановления правопреемства российской власти — как было заявлено, новое российское правительство (правительство Колчака) действует, «восприняв власть бывшего Временного правительства, образовавшегося в марте 1917 года, и поставив своей задачей укрепление своего авторитета как единой власти, преемственной к исторической власти Государства Российского»[150].

Что касается непосредственных участников переворота 18 ноября, то Колчак приказал «выявить» виновных в аресте Директории и передать их дело в суд. Уже на следующий день было объявлено о «явке с повинной» казачьих офицеров полковника В. В. Волкова, войсковых старшин И. Н. Красильникова и А. В. Катанаева. Военный суд, состоявшийся всего через 3 дня после событий, оправдал всех троих. Это был наглядный пример «восстанавливаемой законности» нового правителя. На время участников военного переворота перевели из Омска в другие места службы, где они вскоре получили еще и повышение в чинах[151].

Несмотря на то, что представители кадетской партии, правые круги и большинство военных поддержали Колчака[152], провозглашение его Верховным правителем не прошло гладко.

Западные державы вначале восприняли события в Омске с настороженностью, вызванной слухами о реакционно-монархических устремлениях организаторов переворота, распространявшимися эсерами. Союзники также опасались, что произошедшее может привести к вооружённому конфликту в антибольшевистском лагере. Однако реакция сибирского общества и последовавшие официальные выступления Верховного правителя, в которых он заверял в отсутствии намерений реставрации монархии, успокоили их[151][151].

Реакция в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке на «омский переворот» была в основном благоприятной — слишком многие желали установления твёрдой власти[151].

Представители «революционной демократии» и меньшевики осудили переворот, а эсеры призвали к вооружённому сопротивлению[152].

В Уфе против переворота выступили представители местной демократической власти. 30 ноября Верховный правитель отдал приказ об аресте уфимских «мятежников». Тогда же правительство Колчака приняло постановление, которое предусматривало смертную казнь для лиц, виновных в воспрепятствовании осуществлению власти Верховного правителя или Совета министров[153]. Населению было приказано сдать имеющееся на руках оружие, за исключением охотничьих ружей. В начале декабря за попытки нелегальной борьбы с новым режимом по распоряжению Колчака были вновь произведены аресты депутатов Учредительного собрания[151].

Вооружённые выступления против новой власти всё же продолжились. В ночь на 23 декабря большевики подняли в Омске восстание, которое было жестоко подавлено в тот же день частями местного гарнизона: по официальным данным, 277 повстанцев было убито на месте, 166 расстреляно по приговору военно-полевых судов. В ходе подавления восстания в результате самосуда колчаковских офицеров были убиты восемь депутатов Учредительного собрания, которых восставшие выпустили из тюрьмы[151].

Эта самосудная расправа имела неблагоприятный для Колчака резонанс. Поэтому официальное правительственное сообщение о событиях 23 декабря, с одной стороны, выражало благодарность войскам за подавление восстания, а с другой заверяло общественность в расследовании фактов незаконных самосудных расправ. Созданная следственная комиссия выявила виновников, но они не понесли наказания[151].

После этих событий основная масса эсеров и меньшевиков на Урале и в Сибири перешла к подпольной деятельности против правительства Колчака. ЦК партии эсеров ещё в ноябре принял резолюцию, гласившую: «Партийные организации должны вернуться к методам и формам работы, практиковавшимся при самодержавном режиме, объявив беспощадную борьбу не на жизнь, а на смерть режиму единоличной диктатуры, не отступая ни перед какими способами борьбы». Считая белогвардейскую диктатуру большей опасностью, чем большевистскую, руководство эсеров заняло позицию сотрудничества с большевиками и правительством РСФСР. После этого колчаковское правительство запретило деятельность партии эсеров и объявило её местные организации распущенными[151].

В конце января 1919 года в ответ на распространившиеся в заграничной прессе разноречивые толки о причинах и содержании переворота российское правительство выпустило заявление, в котором характеризовало свергнутую власть Директории как «неделовую», лишённую политического единства и раздираемую партийными противоречиями, и поставило в вину её эсеровским руководителям узкопартийное интриганство и привнесение политики в жизнь армии, а также попытку создания эсеровской партийной военной организации[151].

Впоследствии воинские части, подконтрольные Колчаку в Сибири, осуществляли операции против красных партизан. В этих операциях использовались также отряды Чехословацкого корпуса[154]. Согласно официальному заключению А. Г. Гойхбарга, направленного большевистским правительством в Сибирь заведующим отделами юстиции Сибревкома, в Екатеринбургской губернии было подвергнуто телесным наказаниям около 10 % двухмиллионного населения, в том числе женщины и дети[155].

Как сообщал историк П. А. Голуб, более 625 человек были расстреляны при подавлении восстания в Кустанае в апреле 1919 года, несколько селений были сожжены. Усмирителям восстания Колчак адресовал такой приказ: «От лица службы благодарю генерал-майора Волкова и всех господ офицеров, солдат и казаков, принимавших участие при подавлении восстания. Наиболее отличившихся представить к наградам»[156].

В ночь на 30 июля 1919 года в Красноярском военном городке вспыхнуло восстание, в котором приняли участие 3-й полк 2-й отдельной бригады и большинство солдат 31-го полка 8-й дивизии, всего до трёх тысяч человек. Захватив военный городок, восставшие предприняли наступление на Красноярск, но были разбиты, потеряв до семисот человек убитыми[157]. Руководившему подавлением восстания генералу С. Н. Розанову адмирал послал телеграмму: «Благодарю вас, всех начальников, офицеров, стрелков и казаков за отлично выполненную работу»[156].

В целом Колчак продолжил экономический и политический курс Временного Сибирского правительства[158], бывший глава которого — близкий к кадетам П. В. Вологодский, ставший для Верховного правителя символом легитимности его правления, — был оставлен председателем Совета министров[144].

Приход Колчака к власти, концентрация в его руках военной, политической и экономической власти дали возможность белым оправиться от поражений, понесённых ими в Поволжье осенью 1918 года[159]. Антибольшевистское движение после омских событий стало более консолидированным, большинство современников отмечали, что после ноябрьского переворота престиж власти укрепился и управление стало более упорядоченным[160]. Закончились междоусобицы различных правительств и «областных дум», была выстроена единая «вертикаль» управления сверху донизу[151]. Таким образом, в результате событий 18 ноября 1918 года антибольшевистское движение трансформировалось в Белое движение[161].

Колчак рассчитывал на то, что под знаменем борьбы с красными ему удастся объединить самые разнородные политические силы и создать новую государственную власть. Поначалу положение на фронтах благоприятствовало этим планам. В декабре Сибирская армия заняла Пермь, имевшую важное стратегическое значение и существенные запасы военного снаряжения[151].

В январе 1919 года произошло знакомство Колчака с генералом В. О. Каппелем, командиром Волжского корпуса.

Отношения между Колчаком и Каппелем наладились, и его корпус, получивший пополнения и переформированный стал стратегическим резервом Ставки — 1-й Волжским корпусом, предназначавшимся для нанесения ударов на наиболее важных направлениях[162].

Заняв должность Верховного правителя, Колчак проживал в особняке К. А Батюшкина на берегу Иртыша, оплачивая аренду хозяевам. Проживал Колчак в этом особняке на Береговой улице, дом № 9 (ныне Иртышская наб., 9) с 15 декабря 1918 года по 12 ноября 1919 года[163][164]. Своей жене, проживавшей за границей и стремившейся вести образ жизни, подобающий супруге главы государства, Колчак писал, что он является главой непризнанного правительства и смотрит на своё положение как на должность чисто служебного характера, обращая внимание на неуместность таких запросов в письме жене и сыну от 16 сентября 1919 г.: «С мая я перевёл тебе 30 000 фр[анков]. Это превышает мои личные средства и раньше конца октября я не смогу сделать тебе перевода», и в последующих письмах: «Мне странно читать в твоих письмах, что ты спрашиваешь меня о представительстве и каком-то положении своём как жены Верховного правителя… Я не устраиваю никаких приёмов, и ты должна жить скромно. Не пытайся следовать дипломатическому протоколу»[165].

Признание правительства Колчака как общероссийского затягивалось[166].

В конце мая — начале июня 1919 года о своём подчинении Колчаку как Верховному правителю России официально заявили командовавшие отдельными белыми армиями генералы Е. К. Миллер на Севере и Н. Н. Юденич на Северо-Западе. Приказом Верховного правителя они получали статус генерал-губернаторов и командующих вооружёнными силами в своих регионах[166].

Главнокомандующий Вооружёнными силами на Юге России генерал А. И. Деникин долгое время не заявлял об официальном подчинении Колчаку, предпочитая рассматривать свои отношения с адмиралом как равноправные. Лишь после того как стало ясно, что правительства держав Антанты рассматривают Колчака как главу Белого движения и будут вести переговоры по основным вопросам именно с ним, Деникин ради консолидации антибольшевистских сил был вынужден заявить о подчинении Колчаку[166][166]. Создавалась иллюзия, что вокруг Колчака были созданы единые вооружённые силы и образовалось Российское государство[167].

17 июня Колчак официально назначил Деникина заместителем Верховного главнокомандующего. Лишь в сентябре, когда армии Колчака уже терпели поражения, он назначил его также своим заместителем как Верховного правителя. Официально заявив о подчинении Колчаку, Деникин, однако, по существу сохранил полную самостоятельность и в военно-оперативных действиях, и в управлении занятыми территориями. Координация действий между антибольшевистскими силами Востока и Юга была крайне слабой[166].

Во внешней политике Колчак неуклонно придерживался ориентации на союзников России в Первой мировой войне. В качестве Верховного правителя и правопреемника царского и Временного правительств России он в декларации от 21 ноября 1918 года признал их внешние долги и другие договорные обязательства (к концу 1917 года внешний долг России превышал 12 миллиардов рублей). Главным представителем белых правительств за границей был назначен бывший царский министр иностранных дел С. Д. Сазонов[166][168].

Отношения с союзниками, однако, складывались непросто. Руководители правительств Англии и Франции (Д. Ллойд-Джордж и Ж. Клемансо) на первых порах претендовали на руководство всей борьбой с большевиками в России. 13 декабря 1918 года Колчака известили радиотелеграммой о том, что направленный во Владивосток французский генерал Морис Жанен уполномочен осуществлять верховное командование всеми войсками в Сибири — как союзными, так и русскими. Колчак, однако, категорически отверг предъявленный Жаненом мандат, подписанный Клемансо и Ллойд-Джорджем, и заявил, что скорее откажется вообще от иностранной помощи, чем согласится на такие условия. В результате переговоров был достигнут компромисс — приказом Колчака от 19 января 1919 года М. Жанен был назначен главнокомандующим иностранными союзными войсками[166].

Генерал Жанен, лишившийся первоначально предназначавшегося ему престижного поста, в донесениях своему правительству не упускал случая представить Колчака в невыгодном свете. В отличие от него, руководитель английской военной миссии генерал Альфред Нокс, отвечавший за снабжение колчаковской армии, добросовестно выполнял свою работу и с симпатией относился к Колчаку[166]. Основная помощь союзников белым свелась к снабжению армий Колчака и Деникина оружием и обмундированием. Эта помощь поступала в основном от Англии, располагавшей значительными излишками оружия и снаряжения, оставшегося после мировой войны. В мае 1919 года Колчак направил военному министру Уинстону Черчиллю телеграмму с выражением персональной благодарности за его деятельность. Несмотря на все поставки союзников, Красная армия неизменно превосходила белых по количеству оружия[166].

Власть Колчака на Дальнем Востоке была фактически номинальной. Со стороны США и Японии практической помощи колчаковскому правительству было мало. По оценке историка В. Г. Хандорина, они ограничивались политическими отношениями с Колчаком и ролью «дружественных» наблюдателей на Дальнем Востоке, соперничавших между собой за преобладающее влияние в этом регионе, исходя из собственных экономических интересов. Американское командование не было настроено на активное вмешательство в российские дела и даже по существу враждебно воспринимало режим Колчака из-за его «недемократичности» и белого террора[166].

Целью внешней политики Колчака было дипломатическое признание его правительства странами-победительницами в Первой мировой войне[169]. Но союзные миссии не спешили признать Колчака как официального правителя России. Признание де-юре в итоге было получено в начале 1919 года только со стороны Королевства сербов, хорватов и словенцев. Как сообщал в Омск В. А. Маклаков, страны Антанты хотели убедиться, что новое правительство Колчака «не реакционное».

Руководители держав Антанты, несмотря на первоначальные заявления, отказались пригласить представителей белой России на Парижскую мирную конференцию, на которой были подведены итоги Первой мировой войны, что было воспринято Белым движением как ущемление национального достоинства России[166].

26 мая в Омск была направлена нота Верховного совета Антанты. Союзники в ней обещали помощь, но требовали от Верховного правителя выполнения ряда условий. В ответном послании Колчак подтверждал соблюдение законов и свобод, но большинство политических требований оставлял на усмотрение будущего Национального собрания, которое должно было быть созвано после победы над большевиками. Союзники продолжили поставки Колчаку, но отступление фронта летом 1919 года привело к потере интереса союзников к адмиралу в Сибири[170].

В апреле 1919 года Омский Собор духовенства Сибири единогласно утвердил Колчака временным главой Православной Церкви на освобождённых от большевиков сибирских землях — до тех пор, пока Москва не будет освобождена от большевиков и Святейший Патриарх Тихон не сможет вступить в свои обязанности. Омский Собор при этом постановил упоминать имя адмирала по время официальных церковных богослужений[171][172][173][174].

Особого стремления опереться на Церковь адмирал Колчак на государственном уровне не проявлял и не предпринимал усилий по привлечению её к активной борьбе с большевизмом. Отношения Верховного правителя с Временным высшим церковным управлением носили довольно формальный характер. Далеко не все священники были на стороне Колчака, некоторые из них в декабре 1919 года даже поддержали восстание против его власти в Иркутске[171].

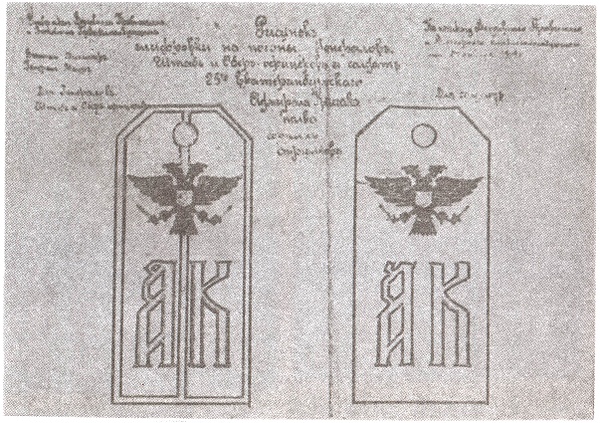

30 ноября 1918 года Колчак издал приказ о восстановлении дня празднования в честь Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия — 26 ноября (старого стиля), повелев[175][176].

Верховный правитель отменил внесённые 24 июня 1917 года Временным правительством изменения в награждения Орденом Св. Георгия и Георгиевским крестом[177], т. н. «Георгии с лавровой ветвью», запретив ношение полученных ранее таких наград, как отменил и награждение орденом Святого Станислава. Были восстановлены награждения орденами Святого Георгия до 2-й степени включительно и Георгиевским оружием, орденами Святого Владимира до 2-й степени включительно и орденами Святой Анны всех степеней. Солдат награждали Георгиевскими крестами, георгиевскими медалями[178] и медалями «За усердие». Колчак отказался от восстановления орденов, награждение которыми было прерогативой императора, а также оставил в орденской системе (отражавшей и государственную иерархию) незанятой самую высшую ступень[179]. При этом были введены новые награды, соответствовавшие событиям гражданской войны, например, «За освобождение Сибири», позднее — «За Великий Сибирский поход»[180].

Колчак организовал расследование дела о расправе большевиков с семьёй императора Николая II, поручил это следователю Н. А. Соколову, который на основе раскопок, сбора и анализа документов, поиска и допросов свидетелей установил время, место и обстоятельства трагедии, хотя останки убитых до отступления Русской армии от Екатеринбурга в июле 1919 года найти не успели[180].

В 1914—1917 годах около трети золотого запаса России было отправлено на временное хранение в Англию и Канаду, а примерно половина была вывезена в Казань. Часть доставшегося после Октября 1917 года целиком большевикам золотого запаса, хранившегося в Казани (более 500 тонн), была отбита у них 7 августа 1918 года войсками В. О. Каппеля и в дальнейшем оказалась в распоряжении правительства Колчака. Здесь золотой запас и хранился в виде золотых монет и слитков, а также ювелирных изделий, платины, серебра и ценных бумаг. В мае 1919 года было установлено, что всего в Омске находилось золота на сумму 650 млн рублей по довоенному курсу (505 тонн)[166].

Имея в распоряжении бо́льшую часть золотого запаса России, на закупку вооружения и обмундирования для своей армии Колчак потратил 68 миллионов рублей. Под залог 128 миллионов рублей были получены кредиты в зарубежных банках. 31 октября 1919 года золотой запас под усиленной охраной был погружён в 40 вагонов. 27 декабря 1919 года штабной поезд и поезд с золотом прибыли на станцию Нижнеудинск, где представители Антанты предложили Колчаку подписать приказ о предрешении в будущем своего отречения от прав Верховного правителя России и передать эшелон с золотым запасом под контроль Чехословацкого корпуса. 15 января 1920 года чешское командование выдало Колчака эсеровскому Политцентру, который уже через несколько дней передал адмирала большевикам. 7 февраля чехословаки передали большевикам 409 миллионов рублей золотом в обмен на гарантии беспрепятственной эвакуации корпуса из России[181].

Народный комиссариат финансов РСФСР в июне 1921 года составил справку, из которой следует, что за период правления адмирала Колчака золотой запас России сократился на 235,6 миллионов рублей, или на 182 тонны. Ещё 35 миллионов рублей из золотого запаса пропало уже после передачи его большевикам, при перевозке из Иркутска в Казань.

В декабре 1918 года в ходе наступления на Пермь 7-я Уральская дивизия генерала В. В. Голицына и 2-я Чехословацкая дивизия выбили из Кунгура 30-ю дивизию В. К. Блюхера. Понёсшие значительные потери советские войска отступали к Перми в надежде удержать её. Войска Колчака, перерезав железную дорогу, не дали частям дивизии Блюхера усилить гарнизон города, павшего 24 декабря. В плен было взято более 30 тыс. красноармейцев, 120 орудий, свыше 1000 пулемётов, 9 бронепоездов, 180 поездных составов, речная флотилия и весь обоз разбитой 3-й армии красных, в результате декабрьских сражений потерявшей половину своего состава[182].

Сообщение о взятии Перми вызвало восторженную реакцию в Омске. Совет министров постановил наградить Колчака, в обход статута, орденом Святого Георгия 3-й степени за большой вклад в подготовку операции[183]. Личное поздравление Колчаку прислал премьер-министр Франции Ж. Клемансо[182].

В конце апреля 1919 года армии Колчака вышли на подступы к Казани, Самаре, Симбирску, заняв значительные территории с важными промышленными и сельскохозяйственными ресурсами, население которых превышало 5 млн человек. Это открывало армиям Колчака прямую дорогу на Москву. В буржуазных и общественных кругах России ждали скорую победу над большевиками.

Ленин в апреле объявил Колчака главным врагом Советской республики и призвал «напрячь все силы в борьбе с ним». Летом 1919 года Советское правительство назначило премию в 7 млн долларов за голову Колчака[182]. Успех весеннего наступления Колчака быстро закончился. Красная армия, остановив колчаковцев на подступах к Волге, 28 апреля перешла в контрнаступление и в течение лета отбросила армию Колчака за Урал[184].

К середине 1919 года общая численность Красной армии достигла до 1,5 миллионов человек. Большевики сосредоточили на главном направлении 33-тысячную группировку. «Все на Колчака!» — гласил лозунг большевистского правительства в эти дни. ЦК РКП(б) 7 апреля объявил Восточный фронт главным. М. В. Фрунзе получил в своё распоряжение четыре армии, чья совокупная численность составляла 80 тыс. человек и вдвое превышала число бойцов белогвардейской Западной армии генерала Ханжина. 28 апреля началось контрнаступление Красной армии[186][187].

9 июня красные части взяли Уфу. Отступив из Поволжья, Колчак потерял стратегическую инициативу. Боеспособность армии снизилась[182].

В июне Колчак отклонил предложение К. Г. Маннергейма двинуть 100-тысячную финскую армию на Петроград в обмен на признание независимости Финляндии, заявив, что «не поступится никогда и ни за какие минутные выгоды» «идеей великой неделимой России»[188]. В телеграмме своему министру иностранных дел С. Д. Сазонову от 5 декабря 1919 года Колчак говорил, что никогда не признает независимость республик, провозглашённых по условиям Брестского мира:

Образование самоопределяющихся республик в виде Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украйны и других социалистических образований, ставит Россию в положение Московии после Столбовского трактата. 300-летний исторический путь России даёт основание считать, что в дальнейшем будущем Россия не откажется от этого пути, определяемого государственными операционными направлениями на морские пути сообщения. Отказ от этих направлений и суверенных прав на территории, соприкасающиеся с выходами на Балтийское, Чёрное и Средиземное моря и в Тихий океан, означал бы историческую гибель русского народа и одичание его в глубине равнин Европейской России и Сибири.