Бердяев, Николай Александрович

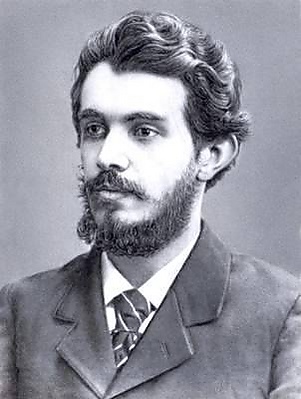

Никола́й Алекса́ндрович Бердя́ев (рус. дореф. Николай Александровичъ Бердяевъ, 6 [18] марта 1874, имение Обухово, Киевская губерния — 23 марта[5][6] 1948 (по другим данным, 24 марта 1948[7][8]), Кламар) — русский религиозный и политический философ, социолог; представитель русского экзистенциализмa и персонализма.

Автор оригинальной концепции философии свободы и (после Первой мировой и Гражданской войн) концепции нового средневековья. Младший брат поэта Сергея Бердяева. Был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1942—1948)[9].

Что важно знать

| Николай Александрович Бердяев | |

|---|---|

| Дата рождения | 6 (18) марта 1874[1][2] |

| Место рождения | Обухов, Киевская губерния, Российская империя |

| Дата смерти | 24 марта 1948[3][4][…] (74 года) |

| Место смерти | Кламар, Франция |

| Страна |

|

| Учёная степень | доктор богословия honoris causa (1947) |

| Учёное звание | профессор (1920) |

| Альма-матер | |

| Язык(и) произведений | русский |

| Школа/традиция | континентальная философия |

| Направление | русская религиозная философия, христианский экзистенциализм, персонализм, «профетическая философия» |

| Период | философия XX века |

| Основные интересы | философская антропология, онтология, философия религии, этика, политическая философия |

| Оказавшие влияние | Леонтьев, Кьеркегор, Соловьёв, Бёме, Толстой, Кант, Хомяков, Баадер, Достоевский, Ницше, Шопенгауэр, Розанов |

| Испытавшие влияние | Мунье, Эллюль, Хаксли, Марсель, Федотов, Лосев, Барт, Мень, Новик |

Биография

Принадлежал к дворянской семье Бердяевых, известной своими традициями офицерской службы.

Отец, офицер-кавалергард Александр Михайлович Бердяев (1837—1916), сын генерал-лейтенанта М. Н. Бердяева, был киевским уездным предводителем дворянства, позже председателем правления Киевского земельного банка.

Мать Алина Сергеевна, урождённая княжна Кудашева (1838—1912)[10], была внучкой графини Виктории Потоцкой и графа Антония Людвига Октавия Шуазёль-Гуфье[11].

Супруга — поэтесса Лидия Рапп (урождённая Трушева; 1871—1945).

Бердяев воспитывался дома, затем в Киевском кадетском корпусе. В шестом классе оставил корпус и начал готовиться к экзаменам на аттестат зрелости для поступления в университет. «Тогда же у меня явилось желание сделаться профессором философии»[12]. Поступил на естественный факультет Киевского университета, через год — на юридический. В 1897 году за участие в студенческих беспорядках был арестован, отчислен из университета и сослан в Вологду. В 1899 году в марксистском журнале «Die Neue Zeit» напечатана его первая статья «Ф. А. Ланге и критическая философия в их отношении к социализму».

В 1901 году вышла его статья «Борьба за идеализм», закрепившая переход от позитивизма к метафизическому идеализму. Наряду с С. Н. Булгаковым, П. Б. Струве, С. Л. Франком Бердяев стал одной из ведущих фигур движения, выступившего с критикой мировоззрения российской революционной интеллигенции. Это направление впервые заявило о себе сборником статей «Проблемы идеализма» (1902), затем сборниками «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918), в которых резко отрицательно характеризовалась роль радикалов в российских революциях 1905 и 1917 годов.

В 1903—1904 годах принимал участие в организации «Союза освобождения» и его деятельности.

С 1905 по 1907 годы проживал в Санкт-Петербурге по адресу Сапёрный переулок, 10[13].

Желая принять какое-либо участие в освободительном движении, я примкнул к Союзу освобождения. С инициаторами Союза освобождения у меня были идейные и личные связи. Я принял участие в двух съездах за границей в 1903 и 1904 годах, на которых был конструирован Союз освобождения. Съезды происходили в Шварцвальде и в Шафгаузене, около Рейнского водопада. Красивая природа меня более привлекала, чем содержание съездов. Там я впервые встретился с либеральными земскими кругами. Многие из этих людей впоследствии играли роль в качестве оппозиции в Государственной думе и вошли в состав Временного правительства 1917 года. Среди них были очень достойные люди, но среда эта была мне чужда. В мою задачу совсем не входит писать воспоминания о Союзе освобождения, который играл активную роль перед первой русской революцией. Из деятелей Союза освобождения вышли элементы, составившие потом главную основу кадетской партии. В кадетскую партию я не вошёл, считая её партией «буржуазной». Я продолжал считать себя социалистом. Я принимал участие в комитете Союза освобождения сначала в Киеве, потом в Петербурге, но особенно активной роли по своему настроению не играл и чувствовал страшную отчуждённость от либерально-радикальной среды, большую отчуждённость, чем от среды революционно-социалистической. Иногда я вел переговоры от Союза освобождения с социал-демократами, например, с X., тогда меньшевиком, а впоследствии советским сановником, народным комиссаром и послом, с Мартовым, а также с представителями еврейского Бунда. На «освобожденческих» банкетах, которыми в то время полна была Россия, я себя чувствовал плохо, не на своём месте и, несмотря на свой активный темперамент, был сравнительно пассивен. Я себя чувствовал относительно лучше среди социал-демократов, но они не могли мне простить моей «реакционной», по их мнению, устремленности к духу и к трансцендентному.

— Самопознание[14].

В 1913 году написал антиклерикальную статью «Гасители духа» в защиту афонских монахов и имяславия.

За публикацию приговорён к ссылке в Сибирь, но Первая мировая война и революция помешали приведению приговора в исполнение, в результате чего три года провёл в ссылке в Вологодской губернии.

За последующие годы до своей высылки из СССР в 1922 году Бердяев написал множество статей и несколько книг, из которых впоследствии, по его словам, по-настоящему ценил лишь две — «Смысл творчества» и «Смысл истории».

Участвовал во многих начинаниях культурной жизни Серебряного века, вначале вращаясь в литературных кругах Петербурга, потом принимая участие в деятельности Религиозно-философского общества в Москве.

После революции 1917 года Бердяев основал «Вольную академию духовной культуры», просуществовавшую три года (1919—1922):

Я был её председателем, и с моим отъездом она закрылась. Это своеобразное начинание возникло из собеседований в нашем доме. Значение Вольной академии духовной культуры было в том, что в эти тяжёлые годы она была, кажется, единственным местом, в котором мысль протекала свободно и ставились проблемы, стоявшие на высоте качественной культуры. Мы устраивали курсы лекций, семинары, публичные собрания с прениями.

— Самопознание[14].

В 1920 году историко-филологический факультет Московского университета избрал Бердяева профессором.

Дважды при советской власти Бердяев попадал в тюрьму. «Первый раз я был арестован в 1920 году в связи с делом так называемого Тактического центра, к которому никакого прямого отношения не имел. Но было арестовано много моих хороших знакомых. В результате был большой процесс, но я к нему привлечён не был». Во время этого ареста, как рассказывает Бердяев в мемуарах, его допрашивали лично Феликс Дзержинский и Вацлав Менжинский.

Во второй раз Бердяева арестовали в 1922 году. «Я просидел около недели. Меня пригласили к следователю и заявили, что я высылаюсь из советской России за границу. С меня взяли подписку, что в случае моего появления на границе СССР я буду расстрелян. После этого я был освобождён. Но прошло около двух месяцев, прежде чем удалось выехать за границу»[15].

После отъезда 29 сентября 1922 года — на так называемом «философском пароходе» — Бердяев жил сначала в Берлине, где познакомился с несколькими немецкими философами: Максом Шелером (1874—1928), Кайзерлингом (1880—1946) и Шпенглером (1880—1936). Сочинения немецкого философа Франца фон Баадера (1765—1841) — по словам Бердяева «величайшего и замечательнейшего из бёмеанцев»[16] — привели русского эмигранта к трудам религиозного мистика, так называемого «тевтонского философа», Якоба Бёме (1575—1624)[17].

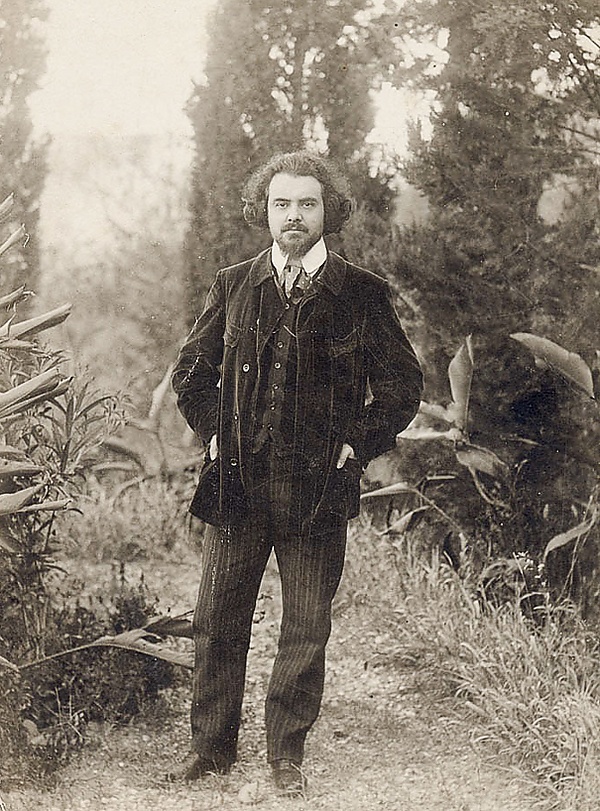

В 1924 году переехал в Париж. Там, а в последние годы в Кламаре под Парижем, Бердяев и жил до самой смерти. Принимал самое активное участие в работе Русского студенческого христианского движения (РСХД), являлся одним из его главных идеологов. Он много писал и печатался; с 1925 по 1940 год был редактором журнала русской религиозной мысли «Путь», активно участвовал в европейском философском процессе, поддерживая отношения с такими философами, как Э. Мунье, Г. Марсель, К. Барт и другими.

«В последние годы произошло небольшое изменение в нашем материальном положении, я получил наследство, хотя и скромное, и стал владельцем павильона с садом в Кламаре. В первый раз в жизни, уже в изгнании, я имел собственность и жил в собственном доме, хотя и продолжал нуждаться, всегда не хватало». В Кламаре раз в неделю устраивались «воскресенья» с чаепитиями, на которые собирались друзья и почитатели Бердяева, происходили беседы и обсуждения разнообразных вопросов и где «можно было говорить обо всём, высказывать мнения самые противоположные»[18].

Среди опубликованных в эмиграции книг Н. А. Бердяева следует назвать «Новое средневековье» (1924), «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931), «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» (1939), «Русская идея» (1946), «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» (1947). Посмертно были опубликованы книги «Самопознание. Опыт философской автобиографии» (1949), «Царство Духа и царство Кесаря» (1951) и другие.

В 1942—1948 годах был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе[9].

«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей Родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжёлое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не замечает её. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию её победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество моё не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я ещё не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей Родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании»[19].

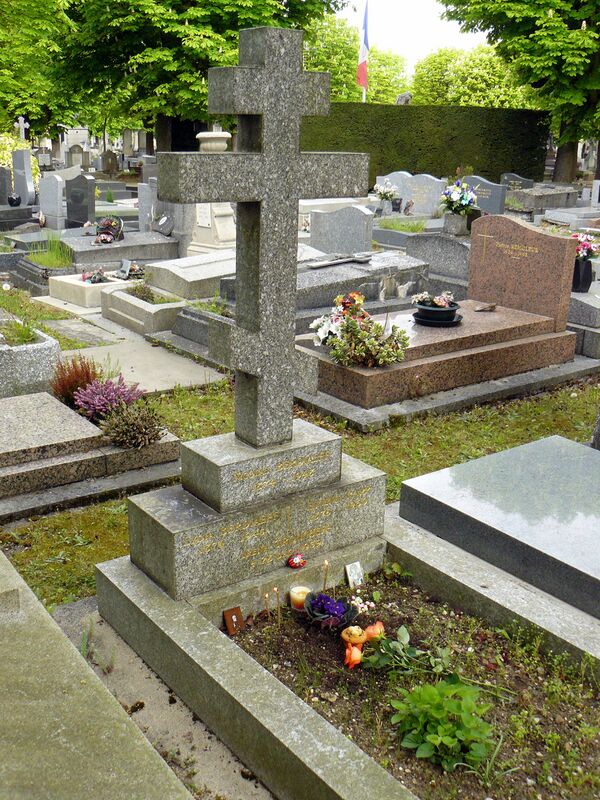

В 1946 году получил советское гражданство[20]. Умер Бердяев в 1948 году за письменным столом в своём рабочем кабинете в доме в Кламаре от разрыва сердца. За две недели до смерти он завершил книгу «Царство Духа и Царство Кесаря», и у него уже созрел план новой книги, написать которую он не успел[21].

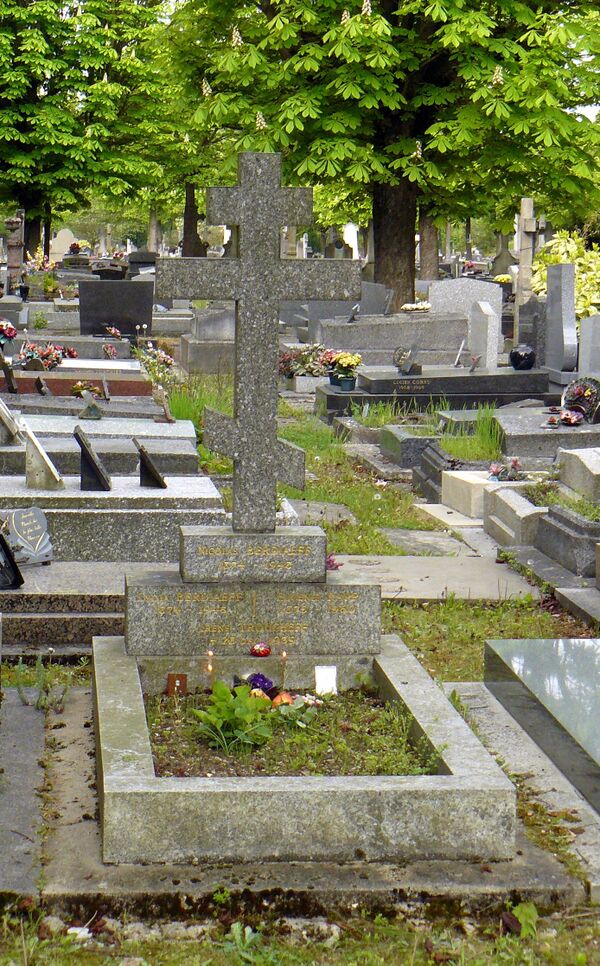

Похоронен в Кламаре, на городском кладбище Буа-Тардьё[22].

Основные положения философии

Бердяев начал свою философскую деятельность как марксист, но потом он все более склонялся к философии экзистенциализма и персонализма. От марксизма он брал пафос революции, а также критику буржуазности. Иногда у Бердяева причудливо сочетается христианская и марксистская лексика: «Грех этот в оппортунистической приспособленности к „буржуазному“ миру». В изложении своей философии он придерживался эссеистической манеры, критикуя отождествление философии с наукой. Саму научность он именовал «рабством духа у низших сфер бытия». Философия им отождествляется с искусством, в котором важную роль играет творчество, личность и призвание.

В социальных вопросах Бердяев выступал как идеолог персонализма. Он верил в исключительность каждой личности и её силу. Философ полагал, что внутренняя жизнь каждого отдельного человека отчуждена от внешнего мира. Он видел глубокий конфликт, в котором находился современный ему человек с внешним миром и обществом, стремившимся подавить его внутреннюю духовную жизнь.

Бердяев занимался и вопросами философии истории, писал о сущности исторической памяти. Для него она имеет два уровня: на первом, фундаментальном уровне историческая память связана с самой категорией времени, а также с Богом. На втором уровне она связана уже с непосредственно конкретными историческими событиями из жизни народа. Таким образом, религия лежит в основе исторической памяти. Кроме того, благодаря ней преодолевается время, человек соприкасается с вечностью[23].

Бердяев благосклонно относится к христианству, однако замечает опасность «реставрации святоотеческого христианства», которая «может быть на руку духу антихристову»[24], поскольку в ней мало антропологии. От христианства он берёт идею, что «знаком образа Творца» в человеке является «творческая свобода». Также он принимает каббалистическое учение о «Небесном Адаме». В целом Бердяев видел сходство всех религий в идее преодоления мира, поэтому он вводил понятие «нового религиозного сознания»[25].

Основными понятиями философии Бердяева является свобода (как антитеза необходимости), в которой творчески преодолевается власть отчуждения. Особенностью взглядов Бердяева было учение о «первичной», «несотворённой» свободе, над которой не властен даже Бог. Он противопоставляет «свободу от» (свободу в негативном смысле) «свободе для». Бердяев полагал, что именно христианство является религией свободы, так как именно в нём появляется возможность преодоления внешних обстоятельств с помощью действий свободного субъекта.

Творчество в наибольшей степени обнаруживается в романтизме, где присутствует «трансцендентный прорыв» и «христианская потусторонность». Культуру Бердяев считает объективацией и побочным результатом творчества, которое стремится к преображению мира. Отсюда «подлинное творчество есть теургия»[26]. Размышляя о творчестве, Бердяев противопоставляет его «мистико-пантеистической» эманации и «материалистическо-натуралистической» эволюции. Творчество не перераспределение, но «оригинальный акт». Бердяев не локализует творчество в одном Боге, но выдвигает учение о «восьмом дне творения», то есть продолжающемся творении, в котором участвует и человек. Попытка уподобиться Творцу иногда порождает «мёртвые механизмы»[27], однако творческая гениальность все же равноценна святости. Бердяев называет гениальность «святостью дерзновения».

Наличие содержащейся параллели с упадком античного мира в «Новом средневековье» Бердяева отмечает Сергей Крих: у Бердяева конец «современной античности» (мира XIX века, викторианской эпохи, русского классицизма и так далее) виделся как трагический путь к очистившемуся обществу[28].

Библиография

- Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о. Н. К. Михайловском. — СПб., 1901.

- Новое религиозное сознание и общественность. — СПб.: Издание М. В. Пирожкова, 1907. — 233 с.

- Sub specie aeternitatis. — СПб., 1907. — 438 с.

- Духовный кризис интеллигенции. — СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1910. — 304 с.

- Философия свободы. — М.: Путь, 1911. — IV, 280, [1] с.

- Алексей Степанович Хомяков — М.: Путь, 1912. — 252 с.

- Душа России. — М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1915. — 42 с. — (Война и культура)

- Смысл творчества (Опыт оправдания человека). — М., 1916. — 358 с.

- Свободная церковь. — Московская просветительная комиссия при Временном комитете Государственной Думы, 1917. — 31 с.

- Судьба России (Опыты по психологии войны и национальности). Сборник статей 1914—1917. — М., 1918.

- Духовные основы русской революции (Сборник статей) (1917—1918)

- Миросозерцание Достоевского. — Прага: YMCA-Press, 1923. — 238 с.

- Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Берлин: Обелиск, 1923. — 246 с.

- Смысл истории — Берлин: Обелиск, 1923. — 268 с.

- Я и мир объектов: Опыт философии одиночества и общения. — Париж: YMCA-press. — 178 с.

Др. изд.: Париж: Ymca-press, 1969. - Новое средневековье (Размышление о судьбе России). — Берлин: Обелиск, 1924. [1]

Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли — Париж: Ymca-press, 1926. — 268 c.

Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли — Париж: Ymca-press, 1926. — 268 c.- Философия свободного духа (Проблематика и апология христианства) (1927)

- О назначении человека (Опыт парадоксальной этики). — Париж: Современные записки, 1931. — 318 с.

- Русская религиозная психология и коммунистический атеизм. — Париж: Ymca-press, 1931. — 48 c.

- Русская религиозная психология и коммунистический атеизм. — Paris: YMCA press, 1931. — 48 с

- Христианство и классовая борьба. Париж: Ymca-press, 1931. — 139 с.

- О самоубийстве: Психолог. этюд. — Париж: YMCA-press, 1931. — 45 с.

- Судьба человека в современном мире (К пониманию нашей эпохи). — Париж, 1934. — 84 с.

- Я и мир объектов (Опыт философии одиночества и общения). — Париж: Ymca-press, 1934. — 187 с.

- Дух и реальность (Основы богочеловеческой духовности) (1935)

- Истоки и смысл русского коммунизма (на нём. 1938; на рус. 1955)

- О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии). — Париж: Ymca-press, 1939. — 222 с.

- Самопознание (Опыт философской автобиографии) (1940, изд. 1949)

- Творчество и объективация (Опыт эсхатологической метафизики) (1941, изд. 1947)

- Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. — Париж: Ymca-press, 1952. — 246 с. (1944—1945; на фр. 1947, на рус. 1952)

- Русская идея (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века). — Париж, 1946. — 260 с.

- Опыт эсхатологической метафизики. — Париж, 1947

- Царство Духа и царство Кесаря. — Париж: Ymca-press, 1951. — 165 c.

- Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения (1946—1947; на рус. 1996)

- A. Jakubisiak. Essai sur les limites de l espace et du temps // Путь. — 1928. — № 11. — С. 127—129.

- Berl. Mort de la morale bourgeoise // Путь. — 1931. — № 28. — С. 104—106.

- Come Hermann de Keyserling. Meditations sud-americains // Путь. — 1932. — № 36. — С. 89—93.

- E. Brunner. Gott und Mensch // Путь. — 1930. — № 24. — С. 122—124.

- Garrigou-Lagrange. La Providence // Путь. — 1932. — № 35. — С. 97—99.

- Heering Dieu et César // Путь. — 1933. — № 40. — С. 70—72.

- I. N. Danzas: L’itinéraire religieux de la conscience russe // Путь. — 1937. — № 51. — С. 74—76.

- J. Grenier. Essai sur l’espirit d’orthodoxie // Путь. — 1938. — № 57. — С. 84—86.

- Kirche, Volk und Staat. Stimmen aus der Deutschen Evangelichen Kirche zur Oxforder Weltkirchenkoferenz // Путь. — 1937. — № 54. — С. 74—76.

- JEAN IZOULET. Paris Capitale des Religions ou la Mission d’Israël // Путь. — 1928. — № 10. — С. 130—133.

- Jean Wahl. Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel // Путь. — 1929. — № 17. — С. 104—107.

- Kirche, Volk und Staat. Stimmen aus der Deutschen Evangelichen Kirche zur Oxforder Weltkirchenkoferenz // Путь. — 1937. — № 54. — С. 74—76.

- Martin Buber // Путь. — 1933. — № 38. — С. 87—91.

- Pages choisies du P. Laberthonniere // Путь. — 1932. — № 32. — С. 103—105.

- Schmidhauser. Der Kampf um das geistige Reich // Путь. — 1933. — № 40. — С. 66—70.

- Schumann. Der Gottesgedanke und der Zerfall der Moderne // Путь. — 1930. — № 20. — С. 113—116.

- Антихристианская мысль (Цельс) // Путь. — 1926. — № 5. — С. 131—132.

- Асмус. Очерки истории диалектики в новой философии // Путь. — 1931. — № 27. — С. 108—112.

- Астральный роман

- Аура коммунизма // Новый Град. — 1936. — № 11. — С. 40—46.

- А. С. Хомяков и свящ. П. А. Флоренский // Символ. — Paris, 1986. — С. 227—236.

- А. С. Хомяков как философ

- Азиатская и европейская душа

- Алексей Степанович Хомяков

- Анархизм

- Больная Россия

- Бунт и покорность в психологии масс

- Была ли в России революция

- В защиту А. Блока // Путь. — 1931. — № 26. — С. 109—113.

- Великий Инквизитор

- Ветхий и новый завет в религиозном сознании Л. Толстого

- Вечность и время // Вестник РСХД. — 1935. — № 3. — С. 27—33.

- Вл. Соловьёв и мы

- Власть и психология интеллигенции

- Возрождение православия. (о. С. Булгаков)

- Война и кризис интеллигентского сознания

- Больная Россия // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 84—94.

- Бунт и покорность в психологии масс // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 73—83.

- В защиту А. Блока // Путь. — 1931. — № 26. — С. 109—113.

- Владимир Соловьёв и мы //Современные записки — 1937. — № 43. — С. 359—373.

- Война и эсхатология // Путь. — 1939—1940. — № 61. — С. 3—14.

- Восток и Запад // Путь. — 1930. — № 23. — С. 97—109.

- Вселенскость и конфессионализм // Христианское воссоединение. — Paris, 1933. — С. 63—81.

- Выдержки из писем к г-же X

- Гасители духа

- Германские влияния и славянство

- Гибель русских иллюзий

- Государство

- Два понимания христианства (к спорам о старом и новом в христианстве) // Путь. — 1932. — № 36. — С. 17—43.

- Два типа миросозерцания // Вопросы философии и психологии. — М., 1916. — С. 302—315.

- Движение и неподвижность в жизни народов

- Декадентство и мистический реализм // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 15—27.

- Демократия и иерархия

- Демократия и личность

- Демократия, социализм и теократия

- Дневник философа (Спор о монархии, о буржуазности и о свободе мысли) // Путь. — 1926. — № 4. — С. 176—182.

- Дневник философа (О духе времени и монархии) // Путь. — 1927. — № 6. — С. 110—114.

- Дневник философа (О средствах и целях, о политике и морали, о политике христианской и политике гуманистической, о двух пониманиях задач эмиграции) // Путь. — 1929. — № 16. — С. 82—94.

- Древо жизни и древо познания(Л. Шестов. «На весах Иова. Странствование по душам») // Путь. — 1929. — № 18. — С. 88—106.

- Дух Великого Инквизитора (по поводу указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова) // Путь. — 1935. — № 49. — С. 72—81.

- Дух и машина

- Дух и реальность

- Дух и сила

- Духи русской революции

- Духовное состояние современного мира // Путь. — 1932. — № 35. — С. 56—68.

- Духовное христианство и сектантство в России

- Духовные основы русского народа

- Духовный и материальный труд в русской революции

- Душа России

- Евразийцы // Путь. — 1925. — № 1. — С. 134—139.

- Ещё о христианском пессимизме и оптимизме (Ответ протоиерею С. Четверикову) // Путь. — 1935. — № 48. — С. 69—72.

- Живая Церковь и религиозное возрождение России

- Жозеф же Местр и масонство // Путь. — 1926. — № 4. — С. 183—187.

- Журнал «Esprit» и духовно-социальные искания французской молодёжи // Путь. — 1933. — № 39. — С. 78—82.

- Из психологии русской интеллигенции // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 61—72.

- Из размышлений о теодицее // Путь. — 1927. — № 7. — С. 50—62.

- Из этюдов о Я. Беме. Этюд I. Учение об Ungrund // Путь. — 1930. — № 20. — С. 47—79.

- Из этюдов о Я. Беме. Этюд II. Учение о Софии и андрогине Я. Беме и русские софиологические течения // Путь. — 1930. — № 21. — С. 34—62.

- Иллюзии и реальность в психологии эмигрантской молодёжи // Путь. — 1928. — № 14. — С. 3—30.

- Искания социальной правды молодой Франции // Новый Град. — 1934. — № 9. — С. 56—64.

- Испанская трагедия перед судом христианской совести // Новый Град. — 1939. — № 14. — С. 15—26.

- К вопросу об интеллигенции и нации // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 129—137.

- К вопросу об отношении христианства к общественности // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 209—220.

- К психологии революции // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 40—60.

- Католичество и Action Francaise // Путь. — 1928. — № 10. — С. 115—123.

- Комедия первородного греха // Путь. — 1934. — № 44. — С. 68—72.

- Кошмар злого добра // Путь. — 1926. — № 4. — С. 103—116.

- Кризис интеллекта и миссия интеллигенции // Новый Град. — 1938. — № 13. — С. 5—11.

- Л. Троцкий. Моя жизнь // Новый Град. — 1931. — № 1. — С. 91—94.

- Лев Шестов и Киркегор // Современные записки. — 1936. — № LXII. — С. 375—382.

- Лев Шестов // Путь. — 1936. — № 50. — С. 50—52.

- Литературное направление и «социальный заказ» // Путь. — 1931. — № 29. — С. 80—92.

- Мережковский о революции // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 102—119.

- Метафизическая проблема свободы // Путь. — 1928. — № 9. — С. 41—53.

- Многобожие и национализм // Путь. — 1934. — № 43. — С. 3—16.

- Н. Лосский «Свобода воли» // Путь. — 1927. — № 6. — С. 130—131.

- Н. А. Сетницкий. О конечном идеале // Путь. — 1932. — № 36. — С. 93—95.

- Народ и классы в русской революции. М., 1917.

- Наука о религии и христианская апологетика // Путь. — 1927. — № 6. — С. 50—68.

- Неотомизм // Путь. — 1925. — № 1. — С. 169—171.

- Нигилизм на религиозной почве // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 201—208.

- Новая книга о Якове Беме // Путь. — 1926. — № 1. — С. 119—122.

- О гордости смиренных (ответ иеромонаху Иоанну) // Путь. — 1931. — № 31. — С. 70—75.

- О достоинстве христианства и недостоинстве христиан Париж, 1931.

- О духовной буржуазности // Путь. — 1926. — № 3. — С. 3—13.

- О земном и небесном утопизме // Русская мысль. — М., 1913. — Год тридцать четвёртый, кн. IX. — С. 46—54.

- О литературном распаде // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 138—152.

- О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // Путь. — 1931. — № 29. — С. 94—95.

- О новейших течениях в немецкой философии. Гейдеггер // Путь. — 1930. — № 29. — С. 115—121.

- О профетической миссии слова и мысли. (К пониманию свободы) // Новый Град. — 1935. — № 10. — С. 56—65.

- О религиозном значении Льва Толстого (1908 г.) // «Вопросы литературы» — 1989. — № 4. — С. 272—274. — Вступительная заметка и публикация Александра Вадимова.

- О религиозном социализме (Книги Ragaz’а и Mounier) // Путь. — 1935. — № 49. — С. 86—91.

- О смене поколений и о вечном возвращении // Новый Град. — 1932. — № 5. — С. 36—42.

- О современном национализме // Русские записки. — 1938. — № 3. — С. 232—238.

- О социальном персонализме // Новый Град. — 1933. — № 49. — С. 44—60.

- О фанатизме, ортодоксии и истине // Русские записки. — 1937. — С. 180—191.

- О характере русской религиозной мысли XIX века // Современные записки. — 1936. — № LXII. — С. 309—343.

- О христианском пессимизме и оптимизме (По поводу письма протоиерея Сергия Четверикова) // Путь. — 1935. — № 46. — С. 31—36.

- О. Д Эрбиньи о религиозном образе Москвы в октябре 1925 г // Путь. — 1926. — № 3. — С. 145—147.

- Об авторитете, свободе и человечности (ответ В. Лосскому и о. С. Четверикову) // Путь. — 1936. — № 50. — С. 37—49.

- Обвинение Запада (О книге Масиса: «Defence de l’occident») // Путь. — 1927. — № 8. — С. 145—148.

- Обскурантизм // Путь. — 1928. — № 13. — С. 19—36.

- Опыт философского оправдания христианства // Русская мысль. — М., 1909. — Год тринадцатый, кн. IX. — С. 54—72.

- Ортодоксия и человечность. (Прот. Г. Флоровский. Пути русского богословия) // Путь. — 1937. — № 53. — С. 53—65.

- Основная идея философии Л. Шестова // Путь. — 1939. — № 58. — С. 44—48.

- Открытое письмо архиепископу Антонию // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 299—304.

- Памяти Андрея Фёдоровича Карпова // Путь. — 1937. — № 54. — С. 72—73.

- Памяти Георгия Ивановича Черепанова // Путь. — 1936. — № 50. — С. 56—57.

- Памяти кн. Г. Н. Трубецкого // Путь. — 1930. — № 21. — С. 94—96.

- Памяти папы Пия XI // Путь. — 1939. — № 59. — С. 55—56.

- Парадоксы свободы в социальной жизни // Новый Град. — 1931. — № 1. — С. 59—66.

- Персонализм и марксизм // Путь. — 1935. — № 48. — С. 3—19.

- Письмо монархиста в редакцию журнала «Путь» и ответ Н. Бердяева // Путь. — 1926. — № 3. — С. 134—144.

- По поводу одной замечательной книги // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 165—170.

- Познание и общение (ответ Н. Алексееву) // Путь. — 1934. — № 44. — С. 44—49.

- Правда и ложь коммунизма // Путь. — 1930. — № 31. — С. 3—34.

- Предсмертные мысли Фауста // Освальд Шпенглер и закат Европы. — М.: Берег, 1922. — С. 55—72.

- Преодоление декадентства // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 153—163.

- Проблема христианского государства // Современные записки. — 1927. — № 31. — С. 280—305.

- Проблема человека // Путь. — 1936. — № 50. — С. 3—26.

- Происхождение зла и смысл истории // Вопросы философии и психологии. — М., 1908., кн. V (95). — С. 441—479.

- Против максимализма // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 95—101.

- Распря Церкви и государства в России // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 221—233.

- Россия и Запад // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 120—128.

- Русские богоискатели // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 28—39.

- Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал «Путь» (к десятилетию «Пути») // Путь. — 1935. — № 49. — С. 3—22.

- С. Франк. Непостижимое // Путь. — 1939. — № 60. — С. 65—67.

- Свободная церковь и собор

- Славянофильство и славянская идея

- Слова и реальности в общественной жизни

- Смертобожество // Путь. — 1927. — № 7. — С. 122—124.

- Социализм как религия // Вопросы философии и психологии. — М., 1906. — Год XVII, кн. V (85). — С. 508—545.

- Социальный кризис культуры // Новый Град. — 1932. — № 3. — С. 46—53.

- Спасение и творчество (два понимания христианства) // Путь. — 1926. — № 2. — С. 26—46.

- Спор об антропософии // Путь. — 1930. — № 25. — С. 105—114.

- Ставрогин // Русская мысль. — М., 1914. — Год тридцать пятый, кн. V. — С. 80—89.

- Существует ли в православии свобода мысли и совести? (В защиту Георгия Федотова) // Путь. — 1939. — № 59. — С. 46—54.

- Съезд в Австрии // Путь. — 1927. — № 8. — С. 131—133.

- Творчество и объективация. Опыт Эсхатологической метафизики

- Тёмное вино

- Теософия и антропософия в России

- Теократия

- Торжество и крушение народничества

- Трагедия и обыденность

- Три юбилея (Л. Толстой, Ген. Ибсен, Н. Фёдоров) // Путь. — 1928. — № 11. — С. 76—94.

- Утопический этатизм евразийцев // Путь. — 1927. — № 8. — С. 141—144.

- Философская истина и интеллигентская правда. — М., 1909. — С. 1—22.

- Философская истина и интеллигентская правда // Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 171—192.

- Христианство и антисемитизм // Путь. — 1938. — № 56. — С. 3—18.

- Христианство и революция // Новый Град. — 1937. — № 12. — С. 48—62.

- Христианство и социальный строй (Ответ С. Франку) // Путь. — 1939. — № 60. — С. 33—36.

- Царство Божие и царство кесаря // Путь. — 1925. — № 1. — С. 31—52.

- Церковная смута и свобода совести // Путь. — 1926. — № 5. — С. 42—54.

- Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // Путь. — 1933. — № 38. — С. 3—37. [2]

- Человеческая личность и сверхличные ценности // Современные записки — 1937 — № 43, 44.

- Чёрная анархия// Духовный кризис интеллигенции. — СПб., 1910. — С. 193—198.

- Что такое человек? (Theodor Haecker. Was ist der Mensch?) // Путь. — 1935. — № 47. — С. 86—89.

- Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого

- Я и мир объектов

Память

- В честь философа назван астероид — (4184) Бердяев[29].

Примечания

Литература

- Сербиненко В. Б. Бердяев // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль, 2010. — 2816 с.

- Вадимов А. Жизнь Бердяева. Россия. — Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1993. — 287 с. — (Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts. Vol. 29).

- Волкогонова О. Д. Бердяев. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 390 [10] с: ил. — (Жизнь замечательных людей)

- Волкогонова О. Д. Н. А. Бердяев: Интеллектуальная биография: учебное пособие. — М. : Изд-во МГУ, 2001. — 112 с. — ISBN 5-211-04430-4.

- Казарян А. Т. Бердяев // Православная энциклопедия. — М., 2002. — Т. IV : «Афанасий — Бессмертие». — С. 639-650. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-009-9.

- Кочетков Г. С. Гений Бердяева и Церковь // Православная община. — 1998. — № 2.

- Мареев С. Н. Миф о Бердяеве: монография. — Москва : Изд-во СГУ, 2012. — 287 с. — ISBN 978-5-8323-0822-7

- Мень А. В. Николай Александрович Бердяев // Мировая духовная культура. Христианство. Церковь. Лекции и беседы. — М.: Фонд имени Александра Меня, 1995. — 671 с.; фонограмма

- Вениамин (Новик), игум. Мужество человека, публициста, философа (К 50-летию земной кончины Николая Бердяева) // Невский наблюдатель. — 1998. — № 1 (3).

- Райхельт, Ш. Николай Бердяев в Германии 1920—1950. Исследование по истории влияния. (Отрывки из книги) // Coincidentia oppositorum. От Николая Кузанского к Николаю Бердяеву. — СПб.: Алетейя, 2010. — С. 397—426.

- Розанов В. В. На чтениях г. Бердяева (ОР РГБ, фонд В. Я. Брюсова 386, к. 58, ед.хр. 28. лл. 1—2).

- Семёнов Ю. И. О русской религиозной философии конца XIX — начала XX века. // Интернет-журнал «Скепсис».

- Свенцицкий В. П. Ответ Бердяеву // Свенцицкий В. Собрание сочинений. — Т. 2. — М., 2010. — С. 427—435, 706—708.

- Шенталинский В. Философский пароход // Новый мир. — 1998. — № 5—6.

- Шестов Л. И. Николай Бердяев (гнозис и экзистенциальная философия) // Н. А. Бердяев: pro et contra. Антология / сост. А. А. Ермичев. Кн. 1. — СПб. : РХГИ, 1994. — С. 411—436.

- Шулятиков В. М. Критические этюды (о Бердяеве) // Курьер. — 1901. — № 201.

- Н. А. Бердяев: pro et contra. Антология. Кн. 1 / изд. подготовил, [сост., вступ. ст. и примеч.] А. А. Ермичев. — Санкт-Петербург : Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 1994. — 572 с.

- Андросенко С. В. Соборность как антропологическая и экклезиологическая категория в трудах Н. А. Бердяева // Вестник СФИ. 2021. Вып. 40. С. 9-34.

- Макарова А. Ф. «Академия» Н. А. Бердяева в послереволюционной России: устав и принципы организации // Вестник СФИ. 2022. Вып. 41. С. 31-49.

Ссылки

- Книги Бердяева Николая и Аудио книги

- Биографические данные и библиография на сайте «Религиозные деятели русского зарубежья»

- Журнал «Путь. Орган религиозной мысли».

- 140 лет Н. А. Бердяеву. Выпуск программы «Наблюдатель» на телеканале «Россия-Культура». Гости: Ольга Волкогонова, Владимир Порус, Андрей Авдеенков, Владимир Кантор. Ведущий: Андрей Максимов.

- Бердяев Н. А. О назначении человека. — Париж: Изд. «Современные записки», 1931.

- Бердяев Н. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения.

- Сочинения Бердяева в библиотеке Я. Кротова

- Сочинения Бердяева в библиотеке «Вехи»

- Бердяев, Николай Александрович в библиотеке Максима Мошкова

- Николай Бердяев на сайте Проекта1917

- Русская идея Николая Бердяева

- Чёрный Ю. Ю. Философия пола и любви Н. А. Бердяева. Монография (2004)

- Попова О. В. Н. А. Бердяев и Ж.-П. Сартр: два полюса экзистенциальной философии // Знание. Понимание. Умение. — 2010. — № 1 — Философия. Политология.