Курильские острова

Кури́льские острова́ (айн. Чупка[2], Тюпка, Цюпка[3] /север.-кур./, Цюпука /южн.-кур./[4], вместе с Камчаткой[3]— «место восхода солнца», а также Курумиси, «людская земля»[5]; яп. 千島列島 Тисима рэтто: — «архипелаг тысячи островов»), также известные как Курилы, — цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость — около 1200 км. Общая площадь — 10,5 тыс. км²[6][7][8]. К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов, из которых четыре имеют постоянное население. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение[9].

После Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо[10][11]. Принадлежность остальных Курильских островов, с точки зрения японского правительства, остаётся неопределённой, так как в Сан-Францисском договоре не сказано, в пользу какого государства Япония отказывается от своих прав на Курилы[12][13].

Что важно знать

| Курильские острова | |

|---|---|

| Характеристики | |

| Количество островов | 56 |

| Крупнейший остров | Итуруп |

| Общая площадь | 10 500 км² |

| Наивысшая точка | 2339 м |

| Население | 20 731 чел. (2021) |

| Плотность населения | 1,97 чел./км² |

| Расположение | |

| 46°30′ с. ш. 151°30′ в. д.GЯO | |

| Омывающие акватории | Охотское море, Тихий океан |

| Страна | |

| Субъект РФ | Сахалинская область |

| Районы | Северо-Курильский район, Курильский район, Южно-Курильский район |

География

В тематической литературе Курильский архипелаг делится на две гряды: Большую и Малую. Большая, в свою очередь традиционно делится на Северные, Средние и Южные Курилы, имеющие особенности в климате, геологии, флоре и фауне[14]. У некоторых из островов в прибрежной зоне имеются острова-спутники (например, у Урупа и у Шикотана). Несмотря на то, что южные острова находятся на широте Анапы, а остров Шикотан — на широте города Сочи, юридически Курильские острова относятся к районам Крайнего Севера.

Климат на островах слабоконтрастный океанический: на северных островах имеет субарктические черты, на южных островах близок умеренному (на юго-западе Кунашира достаточно благоприятен и для субтропической флоры). Самым тёплым является Кунашир, самый мягкий климат — на острове Шикотан.

Зимой температурные различия между северными и южными островами не превышают 2 °C, в августе же они достигают 6 °C: с +10 °C на севере до +16 °C на юге[15].

Материковый муссонный климат претерпевает значительные изменения здесь из-за влияния Тихого океана; континентальные морозы значительно ослабевают, средняя температура самого холодного месяца (февраля) составляет −5 °C. Средняя температура самого тёплого месяца (августа) на Кунашире достигает +18 °C, а среднегодовая превышает +6 °C, на северных же островах средняя температура августа держится на уровне +10 °C[16].

Список островов площадью более 1 км² в направлении с севера на юг.

| Название | Площадь, км² |

Максимальная высота, м |

Широта | Долгота | Среднегодовая температура воздуха | Сумма активных температур |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Большая Курильская гряда | ||||||

| Северная группа | ||||||

| Атласова | 150 | 2339 | 50°52' | 155°34' | — | — |

| Шумшу | 388 | 189 | 50°45' | 156°21' | — | — |

| Парамушир | 2053 | 1816 | 50°23' | 155°41' | 1,5 | — |

| Анциферова | 7 | 747 | 50°12' | 154°59' | — | — |

| Маканруши | 49 | 1169 | 49°46' | 154°26' | — | — |

| Онекотан | 425 | 1324 | 49°27' | 154°46' | — | — |

| Харимкотан | 68 | 1157 | 49°07' | 154°32' | — | — |

| Чиринкотан | 6 | 724 | 48°59' | 153°29' | — | — |

| Экарма | 30 | 1170 | 48°57' | 153°57' | — | — |

| Шиашкотан | 122 | 934 | 48°49' | 154°06' | — | — |

| Средняя группа | ||||||

| Райкоке | 4,6 | 551 | 48°17' | 153°15' | — | — |

| Матуа | 52 | 1446 | 48°05' | 153°13' | — | 406[17] |

| Расшуа | 67 | 948 | 47°45' | 153°01' | — | — |

| о-ва Ушишир | 5 | 388 | — | — | — | — |

| Рыпонкича | 1,3 | 121 | 47°32' | 152°50' | — | — |

| Янкича | 3,7 | 388 | 47°31' | 152°49' | — | — |

| Кетой | 73 | 1166 | 47°20' | 152°31' | — | — |

| Симушир | 353 | 1539 | 46°58' | 152°00' | — | 518[18] |

| Броутона | 7 | 800 | 46°43' | 150°44' | — | — |

| о-ва Чёрные Братья | 37 | 749 | — | — | — | — |

| Чирпой | 21 | 691 | 46°30' | 150°55' | — | — |

| Брат-Чирпоев | 16 | 749 | 46°28' | 150°50' | — | — |

| Южная группа | ||||||

| Уруп | 1450 | 1426 | 45°54' | 149°59' | 2,2 | 700—540[19] |

| Итуруп | 3318,8 | 1634 | 45°00' | 147°53' | 4,3 | 1350 |

| Кунашир | 1495,24 | 1819 | 44°05' | 145°59' | 4,7 | 1700 |

| Малая Курильская гряда | ||||||

| Шикотан | 264,13 | 412 | 43°48' | 146°45' | 5,0 | 1650 |

| Полонского | 11,57 | 16 | 43°38' | 146°19' | — | — |

| о-ва Осколки | 0,2 | 38 | 43°35' | 146°25' | — | — |

| Зелёный | 58,72 | 24 | 43°30' | 146°08' | — | — |

| Танфильева | 12,92 | 15 | 43°26' | 145°55' | — | — |

| Юрий | 10,32 | 44 | 43°25' | 146°04' | — | — |

| о-ва Дёмина | 0,7 | 34 | 43°25' | 146°10' | — | — |

| Анучина | 2,35 | 33 | 43°22' | 146°00' | — | — |

Из 26 Курильских проливов незамерзающими судоходными являются только пролив Фриза и пролив Екатерины.

Курильские острова — островная дуга на краю Охотской плиты. Она находится над зоной субдукции, в которой поглощается тихоокеанская плита. Бо́льшая часть островов гориста. Наибольшая высота 2339 м — остров Атласова, вулкан Алаид. Курильские острова расположены в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце в зоне высокой сейсмической активности: из 68 вулканов 36 являются действующими, имеются горячие минеральные источники. Около 12 % вулканических кратеров Курил имеют озера, что примерно соответствует общемировому показателю[20]. Нередки крупные цунами. Наиболее известны цунами 5 ноября 1952 года на Парамушире и Шикотанское цунами 5 октября 1994 года. Последнее из крупных цунами произошло 15 ноября 2006 года на Симушире.

На островах и в прибрежной зоне разведаны промышленные запасы руд цветных металлов, ртути, природного газа, нефти. На острове Итуруп, в районе вулкана Кудрявый, находится самое богатое из известных в мире минеральное месторождение рения[21][22]. Он выбрасывается из вулкана с фумарольными газами вместе с десятками других цветных редких и благородных металлов[23] Здесь же в начале XX века японцы добывали самородную серу. Общие ресурсы золота на Курильских островах оцениваются в 1867 т, серебра — 9284 т, титана — 39,7 млн т, железа — 273 млн т[24]. В настоящее время разработки полезных ископаемых немногочисленны.

Растительный и животный мир

Ввиду большой протяжённости островов с севера на юг флора Курил чрезвычайно сильно различается. На северных островах (Парамушир, Шумшу и других) вследствие сурового климата древесная растительность достаточно скудная и представлена в основном кустарниковыми формами (стланиками): ольха (ольхач), берёза, ива, рябина, кедровый стланик (кедрач). На южных островах (Итуруп, Кунашир) произрастают хвойные леса из пихты сахалинской, ели аянской и лиственницы курильской с большим участием широколиственных пород: дуба курчавого, клёнов, ильмов, калопанакса семилопастного с большим количеством деревянистых лиан: гортензии черешковой, актинидий, лимонника китайского, дикого винограда, ядовитого токсикодендрона восточного и т. д. На юге Кунашира встречается единственный в России дикорастущий вид магнолии — магнолия обратнояйцевидная. Одно из главных ландшафтных растений Курил, начиная со средних островов (Кетой и южнее) — курильский бамбук, образующий непроходимые заросли на склонах гор и опушках лесов. На всех островах вследствие влажного климата распространено высокотравье. Широко представлены разные ягоды: водяника, брусника, голубика, жимолость и другие.

Эндемичных растений насчитывается более 40 видов. Например, прострел Тарао[25], астрагал Каваками, полынь островная, эдельвейс курильский, встречающиеся на острове Итуруп; остролодочник ито и соссюрея курильская, произрастающие на острове Уруп.

На острове Итуруп охраняются следующие растения: полушник азиатский, находящийся под угрозой исчезновения, цветковые растения аралия материковая, аралия сердцевидная, калопанакс семилопастной, кандык японский, калина Райта, кардиокринум Глена, пион обратнояйцелистный, рододендрон Фори, падуб Сугероки, двулистник Грея, болотница жемчужная, волчелистник низкий, пион горный, лишайники глоссодиум японский и стереокаулон обнажённый, голосеменные растения можжевельник Саржента и тис остроконечный, моховидные бриоксифиум саватье и атрактилокарпус альпийский, произрастающий у вулкана Баранского. На острове Уруп охраняются калина Райта, аралия сердцевидная и плагиотциум тупейший.

На Кунашире, Итурупе и Парамушире обитает бурый медведь, также медведь встречался на Шумшу, но во время долговременного нахождения на острове военной базы, ввиду относительно небольшого его размера, медведи на Шумшу, в основном, были убиты. Шумшу является связующим островом между Парамуширом и Камчаткой, и отдельные медведи сейчас там встречаются. На островах обитают лисы, мелкие грызуны. Большое количество птиц: ржанки, чайки, утиные, бакланы, буревестники, альбатросы, воробьиные, совы, соколообразные и другие. Много птичьих колоний. Вдоль островов пролегает важнейший путь миграции птиц с севера на юг и обратно[26].

Прибрежный подводный мир, в отличие от островов, не только многочислен, но и весьма разнообразен. В прибрежных водах обитают нерпы, каланы, косатки, сивучи. Крупные гаремные лежбища сивуча имеются как на Большой Курильской гряде (на о-вах Райкоке, Брат-Чирпоев, Анциферова, субархипелагах Среднего и Ловушки[27]), так и на Малой (на субархипелаге Осколки[28]).

Большое промысловое значение имеют: рыба[29], крабы, моллюски, кальмары, ракообразные, трепанги, морские огурцы, морские ежи, морская капуста. Моря, омывающие берега Курил, являются одними из наиболее продуктивных районов Мирового океана.

На острове Итуруп присутствуют и эндемичные животные (моллюски): лакустрина итурупская, шаровка итурупская (озеро Рейдово), курильская жемчужница, на озере Доброе встречаются кунаширия синанодонтовидная и затворка итурупская.

10 февраля 1984 года был создан Государственный природный заповедник «Курильский»[30]. На его территории обитает 45 видов, включённых в Красную книгу России[31].

История островов

До прихода русских и японцев острова были населены айнами. На их языке «куру» означало «человек», откуда и пошло их второе название «курильцы», а затем и наименование архипелага[32].

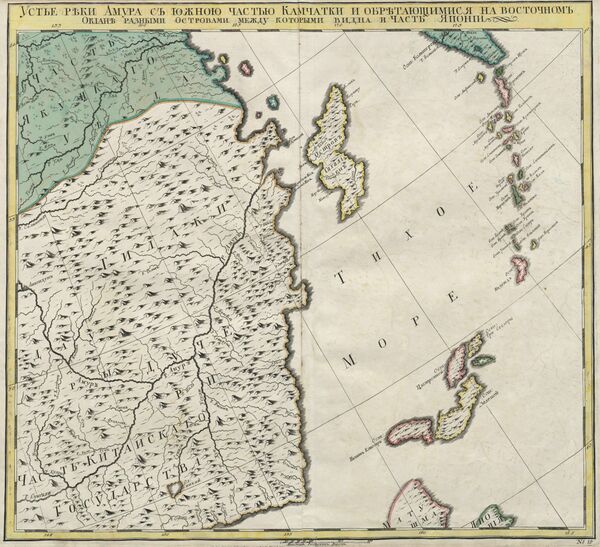

Первая информация об островах была получена японцами в ходе экспедиции на Хоккайдо и Сахалин в 1635 году. В 1644 году по итогам экспедиций 1635—1637 годов на Хоккайдо была составлена первая японская карта Сахалина и Курильских островов[33].

В 1643 году острова были обследованы голландцами во главе с Мартином де Фризом. Эта экспедиция составила более подробные карты и описала земли. 20 июня 1643 года экспедиция обнаружила пролив между островами Итуруп и Уруп (в настоящее время пролив Фриза)[34]. Де Фриз по ошибке посчитал остров Итуруп северо-восточной оконечностью Хоккайдо, а Уруп — частью Американского континента. В тот же день 20 июня голландские моряки впервые высадились на Урупе[33]. 23 июня 1643 года де Фриз установил на плоской вершине высокой горы острова Урупа деревянный крест и объявил эту землю собственностью Голландской Ост-Индской компании[33].

Русские впервые увидели северные Курильские острова в 1697 году, во время похода Владимира Атласова на Камчатку[33], а вступили на курильскую землю — в августе 1711 года, когда отряд камчатских казаков под руководством Данилы Анциферова и Ивана Козыревского высадился на двух северных островах гряды — Шумшу и Парамушире, где сражался с отрядами местных айнов[35].

В составленной в начале XVIII века С. У. Ремезовым географической карте «камчадальских земель», была отмечена и «земля Курильская на озере и на островах»[36].

Далее, по мере продвижения интересов империи вниз по гряде, последовали десятилетия «бессистемной» (до учреждения РАК в 1799 году) колонизации Курил русскими охотниками за пушниной, торговцами[37], промышленниками[35]. Айнские жители островов время от времени объявлялись российскими подданными и облагались ясаком[37]; производилось картографирование архипелага[35][38].

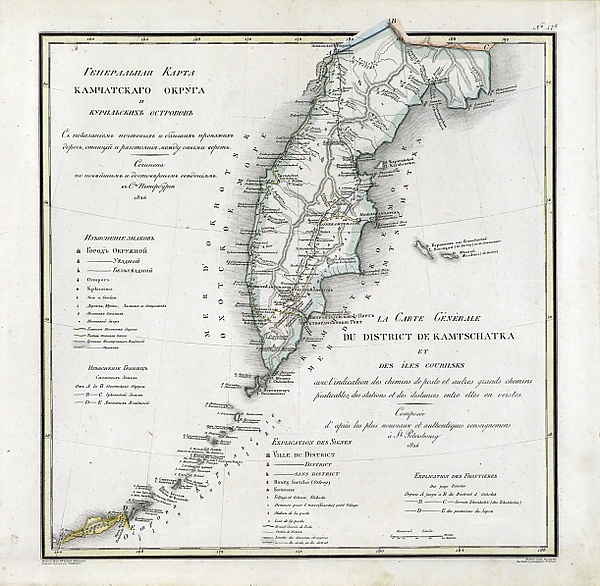

Достоверная российская карта Курильских островов постепенно составлялась и уточнялась в течение XVIII — начале XIX века благодаря исследованиям второй Камчатской экспедиции (капитаны Шпанберг – Вальтон – Шельтинг) в 1738—1741 гг., плаванию галиота «Екатерина» под командованием Григория Ловцова в Японию в 1790 году, плаванию Гавриила Андреевича Сарычева и геодезиста Алексея Гилева на катере «Черный Орел» в 1792 году, плаванию шлюпа «Надежда» под командой Ивана Федоровича Крузенштерна в 1805 году, плаванию кораблей «Юнона» и «Авось» под командой Гавриила Ивановича Давыдова и Николая Александровича Хвостова в 1806 и 1807 гг., исследованию шлюпа «Диана» под командой Василия Михайловича Головнина в 1811 году и того же шлюпа под командованием Петра Ивановича Рикорда в 1812 и 1813 гг., а также плаваниям многих других менее известных кормщиков и мореходцев.

История имянаречения Курильских островов российскими исследователями — одна из самых запутанных в исторической географии Дальнего Востока. Участник второй Камчатской экспедиции Шпанберг A.M. (сын руководителя её южного отряда Мартына Шпанберга[39]) сделал в 1738-1739 гг. попытку дать островам новые, преимущественно русские названия, такие как: «Дьякон», «Илья», «Красногорск», «Нерпичий», «Фигурный» и др. Эти названия вошли на первые карты Камчатки и Курильских островов[40], но в целом не прижились, хотя встречались у российских и зарубежных картографов до конца XVIII века[41].

В 1760-х посланник камчатской администрации сотник Иван Чёрный заложил традицию порядкового исчисления островов и кучно расположенных субархипелагов Курильской гряды от Камчатки до Японии[42]. Согласно этому подходу, группа скал Мусир (ныне Ловушки) учитывалась как «Десятый остров»; сразу два субархипелага — Среднего и Усишир — как «Четырнадцатый остров»; островная группа Чёрные Братья (Янкича и Рыпонкича) вкупе с островом Макантор (ныне Броутона) — как «Семнадцатый остров»; наконец, Алаид (ныне Атласова) не считался курильским островом[43].

К концу XVIII века Россия номинально включала Курильские острова в свой состав в своих законодательных актах[38], однако фактическое управление ими со стороны государства не осуществлялось; прочный контроль над островами южнее Урупа, несмотря на акции по «объясачиванию» их населения, Россия установить не смогла[38][44]; не способствовали лояльности местного населения и злоупотребления и жестокое обращение со стороны казаков, промышленников и купцов, которые часто пренебрегали российскими законами на покоряемых землях[35].

Кроме того, Япония, также осваивавшая острова, опасалась продвижения России и ее усиления на своих северных границах, в связи с чем в конце XVIII века предприняла прямые попытки противодействия российской экспансии на Курилах, что положило начало соперничеству за обладание архипелагом[38]. На рубеже веков представители японской администрации выселили находившихся на Итурупе русских[45], установили на острове столб, провозглашавший его владением Японии[46][47] и организовали здесь и на Кунашире сторожевые посты[44][48]. Жители Южных Курил рассматривались Японией в качестве японских подданных и «употреблялись ими в тяжкие работы»[49].

Во времена гидрографических описаний конца XVIII — начала XIX века острова от Камчатки до Японии также имели номерные обозначения, с 1-го по 22-й, с севера на юг, причём 22-й номер получил ныне не включаемый в Курильскую гряду остров «Матсмай» (тогда Мацумаэ, после 1869 — Хоккайдо)[50].

В начале XIX века Курильские острова становятся ареной первого русско-японского вооруженного конфликта, к которому привела неудача российского посольства Николая Резанова 1805 года в Японию. По самовольному поручению последнего, в 1806—1807 годах экспедиция Хвостова и Давыдова разгромила японские поселения на юге Сахалина и Итурупе[51][44]. В ответ японцы в 1811 году арестовали на Кунашире экспедицию Василия Головнина[44] и держали её участников в плену, пока не получили в 1813 году заверения от сибирской администрации в самочинном характере нападения 1806—1807 годов[51].

В изданной в 1819 году книге Василий Головин приводит следующее свидетельство о складывавшихся сферах влияния России и Японии на Курилах по состоянию на 1811 год от жителей 13-го Курильского острова Расшуа:

По их мыслям, остров Симусир, или 16-й, есть последний из принадлежащих России; Уруп и все острова от него к S[52] принадлежат Японии, а Тчирпой и Бротонов остров[53] ни тем, ни другим не принадлежат, но остаются нейтральными. Остров Северный Тчирпой они называют Требунго-Тчирпой, то есть Тчирпой на Курильской стороне; южный Тчирпой именуют Янги-Тчирпой, или Тчирпой на Мохнатой стороне. Бротонов же остров у них называется Макинтур, что означает на курильском языке «северный». Они себя, то есть жителей Курильских островов, принадлежащих России, называют курильцами, полагая, что имя это принадлежит собственно им одним, а прочих курильцев зовут просто мохнатыми.

Вместе с тем, сообщившие Головину эти сведения жители Расшуа были встречены им на 19-м острове Итурупе, что говорит о высокой проницаемости вышеописанных сфер влияния для туземного населения, достаточно свободно перемещающегося как по своей «курильской», так и по «мохнатой» стороне[54].

После урегулирования конфликта обе стороны долгое время не предпринимали попыток расширения своего влияния на Курилах: в сферу влияния России входили острова севернее пролива Фриза (Шумшу — Уруп), а в сферу влияния Японии — острова южнее этого пролива (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи)[44]. Хотя конфликт сорвал установление дипломатических отношений[51], Россия в своём внутреннем законодательстве признала этот сложившийся рубеж[38][55]. В договорном отношении он был закреплён в Симодском трактате 1855 года.

В том же 1855 году в рамках действий на тихоокеанском театре Крымской войны ставший приграничным с Японией остров Уруп был оккупирован англо-французской эскадрой. Во время англо-французской оккупации Уруп получил название «остров Альянса» (вариант перевода — «Союзный остров»)[56][57], а сами Курильские острова были наречены союзниками «Туманный архипелаг»[58]. Снабжение Уруп получал из Хакодате, который по договору об англо-японской дружбе 1854 года стал открытым для британских судов. Временным губернатором острова в этот период был назначен местный алеут. По условиям Парижского мира захваченный англо-французами Уруп в 1856 году России был возвращён. Однако, между Россией и Японией оставался неурегулированным вопрос сахалинской части границы — остров был объявлен совместным владением стран. Это положение сохранялось до 1875 года, когда в обмен на признание Сахалина российской территорией Россия передала Японии остававшиеся Курильские острова.

Получив Курильские острова, японское правительство воспроизвело здесь свойственное Японии административно-территориальное деление. Например, в 1882 году острова вошли в состав префектуры Нэмуро со столицей в одноимённом городе на северо-востоке острова Хоккайдо (а в 1886 году возникнет префектура Хоккайдо, одна на весь остров и все Курилы). Из тринадцати уездов (гунов), включённых в 1882 году в состав провинции Нэмуро, восемь находилось на островах Большой Курильской гряды, образуя административно-территориальную единицу более низкого уровня — «область Тисима». На острове Кунашир находился уезд Кунасири. На острове Итуруп было расположено целых четыре уезда: Этурофу, Фурабэцу[59], Шана, Сибэторо. Уезд Уруппу включал в свой состав острова от Урупа до Броутона. Уезд Симусиру — острова от Симушира до Райкоке. Уезд Шумшу — острова от Шиашкотана до Шумшу. Острова Малой Курильской гряды входили в состав уезда Ханасаки[60][61] области Немуро, также являвшейся частью одноимённой префектуры. В 1885 году из состава уезда Ханасаки области Нэмуро был выделен уезд Сикотан (остров Шикотан) и передан в состав соседней области Тисима.

После поражения в 1905 году в русско-японской войне Россия передала Японии южную часть Сахалина, а также Ляодунский полуостров (с портами Порт-Артур и Дальний).

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, а 9 августа начал боевые действия. В ходе начавшейся войны советские войска к началу сентября 1945 года полностью заняли Курильские острова. 2 февраля 1946 года последовал указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР[62].

По условиям Сан-Францисского мирного договора, Япония отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года»[63].

5 ноября 1952 года мощное цунами обрушилось на восточное побережье Курил и Камчатки, сильнее всего пострадал Парамушир. Гигантская волна практически полностью смыла город Северо-Курильск (быв. Касивабара). В нём и других населённых пунктах погибло, согласно архивным документам, 2336 человек[64].

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой «состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения». В декларации СССР согласился передать Японии Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора[65]. Но вопрос передачи Малой Курильской гряды в декларации прописан общими словами, непонятно, о чём идёт речь: либо о передаче островов Японии в долгосрочную аренду для хозяйственной деятельности, либо о передаче суверенитета над островами от одной страны к другой. В дальнейшем из-за угроз США не отдать Японии остров Окинава Токио подписать мирный договор отказался, потому что по нему выходило, что Япония отказывается от претензий на Итуруп и Кунашир[66].

Население

Курильские острова заселены крайне неравномерно. Население проживает постоянно только на Парамушире, Итурупе, Кунашире и Шикотане. На других островах постоянное население отсутствует. На начало 2010 года насчитывается 19 населённых пунктов: два города (Северо-Курильск, Курильск), посёлок городского типа (Южно-Курильск) и 16 сёл.

Максимальное значение численности населения отмечалось в 1989 году и составляло 29,5 тыс. человек. В советское время население островов было существенно выше вследствие высоких дотаций и большого количества военнослужащих. Благодаря военным были населены острова Шумшу, Онекотан, Симушир и др.

По состоянию на 2021 год, население островов составляет 20,7 тыс. человек, в том числе в Курильском городском округе — 6,9 тыс. человек (на единственном заселённом острове Итуруп, также входят Уруп, Симушир и др.); в Южно-Курильском городском округе — 11,5 тыс. чел. (Кунашир и Шикотан и др. острова Малой Курильской гряды (Хабомаи)); в Северо-Курильском городском округе — 2,4 тыс. человек (на единственном заселённом острове Парамушир, также входят Шумшу, Онекотан и др.)[67].

Экономика и развитие

На Курилах проживает 20 тысяч человек, их связью с внешним миром является паром на остров Сахалин, отбывающий раз в неделю, а также ежедневные авиарейсы, немногим дороже парома. Ситуация с интернетом и сотовой связью разрешилась в начале 2019 года; имеется всего 13 км асфальтированных дорог. Федеральное правительство планировало развивать на островах туризм, однако этому мешает отсутствие инфраструктуры в виде дорог, гостиниц и связи[68].

Помимо этого, в мае 2011 года власти России заявили о намерении дополнительно выделить 16 млрд рублей, удвоив, тем самым, финансирование программы развития Курильских островов[69].

В феврале 2011 года стало известно о планах по усилению обороны Курил бригадой ПВО[70], а также подвижным береговым ракетным комплексом с противокорабельными ракетами «Яхонт»[71].

С 2013 года действует программа кадрового обеспечения системы здравоохранения, в рамках которой привлекаются новые врачи и специалисты среднего звена. Также медики получили возможность приватизировать служебное жилье, при согласии отработать в данном регионе определённый срок.[72]

В 2017 на Курильских островах создана территория опережающего развития «Курилы» для стимулирования развития экономики Курил и привлечения инвесторов. В 2021 границы территории расширены для запуска новых проектов[73].

В культуре

Курильским островам посвящена одноимённая песня Юрия Визбора (написана в 1963 году)[74].

Примечания

Литература

- Соловьёв А. И. Курильские острова / Под ред. акад. А. А. Григорьева; Главсевморпуть. — М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1945. — 196 с.

- Соловьёв А. И. Курильские острова / Главсевморпуть. — Изд. 2-е. — М.: Изд-во Главсевморпути, 1947. — 308 с.

- Атлас Курильских островов / Российская академия наук. Институт географии РАН. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН; Редкол.: Котляков В. М. (председатель), Бакланов П. Я., Комедчиков Н. Н. (гл. ред.) и др.; Отв. ред.-картограф Фёдорова Е. Я.. — М.; Владивосток: ИПЦ «ДИК», 2009. — 516 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-89658-034-8.

- Русские Курилы: история и современность: Сб. документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы / Авт.-сост.: В. К. Зиланов, А. А. Кошкин, И. А. Латышев, А. Ю. Плотников (отв. секр.), И. А. Сенченко; Конгр. рус. общин (и др.). — М.: Сампо, 1995. — 181, [4] с.

- Вторая Камчатская экспедиция: Документы 1739–1740. Морские отряды / Сост. Наталья Охотина-Линд, Петер Ульф Мёллер; отв. ред. Виланд Хинтцше. — СПб.: Нестор-История, 2015. — 968 с., ил. с. — ISBN 978-5-4469-0723-6.

- Вторая Камчатская экспедиция: Документы 1741–1742. Морские отряды / Сост. Наталья Охотина-Линд; отв. ред. Виланд Хинтцше.. — СПб.: Нестор-История, 2018. — 872 с., ил. с. — ISBN 978-5-4469-1496-8.

- Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине XVIII в. Сборник документов.. — М.: Наука, 1989. — 400 с. — [[Служебная:Источники книг/{{{isbn}}}|ISBN {{{isbn}}}]].

Ссылки

- Остров Сахалин. Курильские острова (физическая карта, масштаб 1:2 500 000) // Национальный атлас России. — М.: Роскартография, 2004. — Т. 1. — С. 284—285. — 496 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85120-217-3.

- Курильские острова. Их открытие и присоединение к России (1711—1778 гг.). Историко-документальный департамент МИД России. МИД РФ (октябрь 2011). Дата обращения: 12 марта 2022.

- Курильские острова в истории русско-японских отношений. История России. Российская империя. Дата обращения: 3 февраля 2013.

- Японо-Российские отношения. I. Материалы, относящиеся к периоду до 1855 г. // Посольство Японии в России. Дата обращения: 2 октября 2015.

- История «Курильского вопроса». ria.ru. Дата обращения: 6 декабря 2021. // Инфографика РИА Новости

- История курильских островов. kuriles-history.ru. Дата обращения: 6 декабря 2021.

- Управление по вопросам Северных территорий общего департамента губернаторства Хоккайдо. www.pref.hokkaido.lg.jp. Дата обращения: 6 декабря 2021.

- История Курильских островов в книжных фондах Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. www.shipdesign.ru. Дата обращения: 6 декабря 2021.