Буддизм

Буддизм[1][2], учение (Дхарма) Будды, — одна из трёх мировых религий, а также философская традиция, возникшая в Индии, основанная на учениях Будды Шакьямуни[3] (имя при рождении — Сиддхартха Гаутама; слово «Будда» означает «Пробуждённый», а Шакьямуни — «Мудрец из рода Шакья») и их последующих философских интерпретациях. Включает разные духовные практики, философские воззрения и традиции.

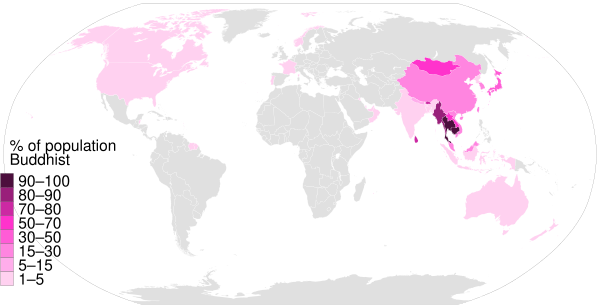

Появился в древней Индии как традиция шраманов в V—IV веках до нашей эры и распространился сначала в Южной, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Азии, а потом и в других странах. По количеству последователей (больше 520 миллионов) является четвёртой по величине религией в мире[4][5]. Таким образом, 7 % населения мира считают себя буддистами[6][7].

Основной смысл буддийской Дхармы заключен в учении о четырёх благородных истинах: цель духовного пути — пресечь страдание (санскр. духкха; перевод термина как «страдание» является общепринятым, однако по смыслу ближе «неудовлетворённость»), источник которого — ошибочное представление (неведение) об истинной природе реальности: непостоянное кажется постоянным, а не имеющее независимой собственной сущности — имеющим её[8] и пр. Во всех традициях буддизма коренным неведением считается заблуждение относительно природы собственного «я». Благородный восьмеричный путь, указанный Буддой, приводит к прекращению страдания[9], выходу из круговорота неконтролируемых перерождений (сансары) и достижению нирваны[10][11][12].

При жизни Будды Шакьямуни его наставления не записывались, а передавались устно, при этом учения, предназначенные для учеников с разными наклонностями и способностями, могли различаться довольно существенно. Это привело к образованию множества школ и направлений в буддизме. Все буддийские школы берут за основу учение Будды, а различия между ними обусловлены тем, что они считают разные сутры и шастры отражающими окончательный смысл (nītārtha) учения Будды и требующими интерпретации (neyārtha). В учениях окончательного смысла Будда излагал истину явно и недвусмысленно, а учения, требующие интерпретации, — это «искусные средства», в них Будда давал объяснения, понятные и полезные незрелым ученикам, а значит, иносказательные или неполные. Соответственно, в разных школах толкование пути к освобождению и конкретных практик тоже имеет свои особенности [13][14]. Основные буддийские практики: принятие прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе, соблюдение заповедей нравственности (есть своды обетов для мирян и монахов), медитация, а также взращивание парамит (запредельных совершенств)[15].

В настоящее время существуют две основные ветви буддизма: тхеравада (пали: «Школа старейшин») и махаяна (санскр.: «Великая колесница»). Первая распространена в Шри-Ланке и странах Юго-Восточной Азии, таких как Камбоджа, Лаос, Мьянма и Таиланд. Махаяна широко практикуется в Непале, Малайзии, Бутане, материковом Китае, Японии, Корее, Вьетнаме и Тайване. Эта ветвь включает и такие традиции, как дзэн, Чистой земли, нитирэн, тяньтай (тендай) и сингон. Ваджраяна — свод учений, приписываемый индийским адептам, обычно рассматривается как ответвление буддизма махаяны[16]. Тибетский буддизм, в котором были сохранены учения махаяны и ваджраяны, практикуется в странах Гималаев, Монголии[17], а также в трёх регионах России: Бурятии, Калмыкии[18] и Тыве.

История буддизма

Родина буддизма — Индия, на территории которой в середине I тысячелетия до н. э. существовало множество небольших государств, нередко враждовавших между собой. Так, в Северо-Восточной Индии, где Будда проповедовал своё учение, их было 16. В то время появилось много аскетов-отшельников (шраманов, то есть «совершающих духовное усилие»)[19], не имевших собственности и живших подаянием, в их среде и зарождались новые религии, такие как буддизм и джайнизм, которые не признавали ритуалы брахманизма и были полностью сосредоточенные на внутренней жизни человека. В традиции тхеравады датой возникновения буддизма считается 543 год до н. э., когда Будда ушёл в паринирвану[20]. В соответствии с этой датой в 1956 году отмечалось 2500-летие буддизма. Однако исследователи полагают, опираясь на известную дату коронации царя индийского Ашоки, что Будда умер в 486 году до н. э. А в некоторых традициях буддизма годы жизни его основателя относятся к более позднему периоду: 488—368 гг. до н. э.

Биография основателя буддизма, царевича Сиддхартхи Гаутамы, со временем обросла легендами. Согласно его жизнеописаниям, ещё в младенчестве Сиддхартхе предрекли, что он станет либо великим правителем, либо великим учителем. И его отец, царь Шуддходана, чтобы сын не отрёкся от мира и от престола, пытался скрыть от него плохие стороны жизни, растить его в роскоши и связать семейными узами. Царевич женился на любимой девушке, она родила ему сына[21].

Однако четыре встречи, описанные в буддийских Писаниях, таких как Палийский канон, «Буддачарита» Ашвагхоши и др., подтолкнули его вступить на путь духовных поисков. Встретив на дороге старика, потом больного, а затем похоронную процессию, Гаутама осознал, что все без исключения подвержены старости, болезни и смерти[22]. Потом он увидел умиротворённого отшельника. Эти четыре встречи потрясли царевича, и он решил избавить всех существ от страданий старости, болезни и смерти и найти ключ к бесконечному счастью. Когда Сиддхартхе было 29 лет, однажды ночью он тайно покинул город и царство, стал отшельником, обучался медитации у выдающихся духовных учителей своего времени, превзошёл их, потом искал путь самостоятельно, практикуя суровый аскетизм. Затем он осознал, что умерщвление плоти не освобождает, а только изнуряет ум и тело, и в конце концов в результате глубокого созерцания нашёл срединный путь (без крайностей в воззрении и поведении) и в 35 лет стал Буддой, то есть Пробуждённым, познавшим истину. После этого сорок пять лет, странствуя по Индии, Будда проповедовал своё учение и руководил большой общиной монахов[21].

В Индии буддизм существовал около 1700 лет, пережил несколько эпох расцвета:

- III век до н. э. при императоре Ашоке;

- II—III века — в империи Кушан;

- V век — в империи Гуптов;

- VII век — в империи Харши;

- VIII—XI века — в империи Палов.

Император Ашока в III веке до н. э., а затем и правители империи Кушан, которые покровительствовали буддизму, способствовали его распространению во множестве стран Азии, посылая миссии в соседние государства. В VII веке по караванным тропам Великого Шёлкового пути учение Будды проникло на Шри-Ланку, затем дошло до территории современного Афганистана, стран Средней Азии (Узбекистана и пр.), а также Юго-Восточной Азии: Мьянмы (Бирмы), Индонезии, Вьетнама. Распространился буддизм и в Китае, на Корейском полуострове, в Японии и Тибете[23], а также в некоторой степени закрепился в других местах, включая Филиппины и Мальдивы.

В VIII веке воины ислама начали искоренять буддизм на территориях современного Афганистана, Пакистана, Средней Азии, а с XII века и в Индии. В XIII веке буддизм в Индии почти исчез, но оказал сильное влияние на существовавшие в то время течения индуизма[24].

В Монголии во второй половине XVI века государственной религией стал тибетский буддизм. Потом тибетский буддизм укоренился также среди предков калмыков — ойратов, а затем и в Калмыцком ханстве, которое стало частью Московского государства в первой половине XVII века[24].

Сейчас буддизм является государственной религией Таиланда[25], Бутана[26], Камбоджи, Лаоса, Мьянмы; также он распространён во многих странах Азии и Дальнего Востока. В Шри-Ланке буддизм не признан государственной религией, но по конституции имеет «преимущественный статус»[27][28].

Основы учения

Будда Шакьямуни говорил, что его учение — не божественное откровение, оно исходит из его собственного опыта глубокого исследования в медитации своего ума и всех явлений. В результате такого исследования Будда открыл, что люди страдают из-за собственных заблуждений (неведения): веры в независимое и неизменное «я», или душу, непонимания закона кармы, согласно которому страдание или счастье, благополучие или упадок порождаются действиями самого человека, а также из-за порождённых неведением беспокоящих эмоций (омрачений): привязанности, гнева и пр. Также он обнаружил, что можно полностью прекратить все страдания и избавиться от всех беспокоящих эмоций (достигнуть нирваны), если постичь реальность «такой, какова она есть». Достигается это с помощью благородного восьмеричного пути (правильное воззрение, правильное понимание, правильная речь, правильные цели действий, правильный образ жизни, правильное усилие, правильная внимательность и правильное сосредоточение) или, как описывается в махаянской традиции, трёх видов обучения: практик нравственности (следования обетам собственного освобождения и обетам бодхисаттвы), сосредоточения и мудрости[30][31].

Дхарма Будды не является догматом. В «Калама сутре» Будда призывал принимать его учение только после тщательной проверки, на основе собственного опыта[32][33]:

Не принимайте моё учение просто из веры или из уважения ко мне. Подобно тому, как купец на базаре при покупке золота проверяет его: нагревает, плавит, режет — чтобы убедиться в его подлинности, так же проверяйте и моё учение, и только убедившись в его истинности, принимайте его!

Распространяясь в разных странах два с половиной тысячелетия, буддизм вобрал в себя множество верований и практик. Некоторые последователи буддизма делают упор на познание и развитие своего ума в медитации, некоторые — на благие деяния, а там, где буддизм стал традиционной религией, часто его практика сводится просто к поклонению Будде. Идеи и традиции в разных буддийских школах различаются весьма существенно, однако исследователь Е. А. Торчинов выделил основные положения, общие для всех направлений и школ[34]:

- Четыре благородные истины (более точный перевод термина — «четыре истины святых» — то, что просветлённые существа видят как истину):

- Существует страдание, дуккха[35] (варианты перевода: неудовлетворённость, беспокойство[36][37]). Смысл термина очень широкий, включает не только страдание как таковое, то есть болезненное переживание, но и все приятные и нейтральные переживания, а также обусловленное неведением существование тела и ума — всепроникающее страдание.

- У страдания есть источник — жажда чувственных удовольствий, существования или несуществования[38], тришна (вариант перевода: цепляние), основанная на неведении — ложном воззрении о независимости и постоянстве своего «я»[35].

- Жажда чувственных удовольствий — это цепляние за приятные ощущения от пяти органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса). С точки зрения Будды, эти удовольствия временны, как наслаждение прокажённого, расчёсывающего свои раны[39][40], к тому же, если их продолжать, так же переходят в свою противоположность — боль.

- Жажда существования связана с чувством «я есть» и понимается как стремление продолжать своё существование в каждый следующий момент времени или же, возможно, как желание существовать вечно[39][40].

- Жажда несуществования — стремление перестать быть, уничтожить тело из-за материалистического представления о том, что так можно разрушить своё «я» (уччхедавада) или желание перевоплотиться, «перестать быть тем, кто ты есть, и стать другим»[39][40][41].

- Возможно пресечение страдания (дуккхи) и её источника[42][43][37] — нирвана.

- Есть путь, ведущий к избавлению от страдания (восьмеричный путь)[44].

- учение о взаимозависимом происхождении и карме,

- доктрина анатмавады (принцип бессамостности),

- доктрина кшаникавады (учение о непостоянстве, разрушении всего составного в каждый миг своего существования),

- буддийская космология.

Доктор философских наук В. Г. Лысенко также составила список общих для всех школ элементов учения[45]:

- жизнеописание Будды Шакьямуни,

- признание перерождений под властью кармы и омрачений (сансара),

- четыре благородные истины и восьмеричный путь,

- учения о взаимозависимом происхождении и анатмаваде.

Трактовки основных буддийских концепций из того и другого списка отличаются в разных школах. К примеру, некоторые из них последователи тхеравады считают окончательными, а последователи махаяны — условными и требующими интерпретации[45].

Будда говорил, что он обучает срединному пути и в воззрении, и в поведении. В поведении срединный путь заключается в том, чтобы избегать крайностей аскетизма и гедонизма, то есть погони за наслаждениями. В учении об относительной истине, то есть взаимозависимом происхождении, срединный путь проходит между крайностями криявады — веры в полную предопределённость и ядриччхавады — веры в случайность всех событий. В учении об абсолютной истине в трактовке школы Мадхьямака (название так и переводится — «срединная»), основанной Нагарджуной, срединный путь рассматривается как воззрение, не впадающее в крайности этернализма (постоянства), нигилизма (полного отрицания) и ни в какие другие, как «снятие всех оппозиций и их растворение в пустоте всего сущего»[46][47].

Выделяют три поворота колеса Дхармы, именно они и определили основную разницу между философскими школами буддизма[30].

- Первый поворот составляют учения Будды о четырёх благородных истинах и взаимозависимом происхождении; во время него Будда говорил о том, что почти все явления существуют в силу собственных характеристик. Из этого поворота возникли учения хинаяны и философия школ Вайбхашика и Саутрантика.

- Второй поворот — учения о бессамостности и пустоте, то есть отсутствии у явлений собственной сущности и истинного существования. На первоисточниках учений второго поворота основана махаянская школа Мадхьямака, последователи которой считают сутры Праджняпарамиты учением окончательного смысла, а сутры третьего поворота — требующими интерпретации[48] и поясняющими расхождения между учениями первого и второго поворотов.

- Третий поворот составляют учения о природе Будды[49] и о правильном различении феноменов. На этих учениях основана школа Читтаматра (школа «только ума», другое название — Йогачара), согласно представлениям которой «все три мира суть только лишь сознание»[50]. «Сутра развязывания узла глубочайшей тайны» (Сандхинирмочана)[50], относящаяся к третьему повороту, характеризует его как наиболее полный и окончательный, а учения первых двух поворотов — как требующие интерпретации[30].

Буддистами люди не становятся «по рождению», человека делает буддистом осознанное принятие прибежища в Трёх Драгоценностях[19][51]: Будде, Дхарме и Сангхе.

- Будда — это не только Будда Шакьямуни, но и любое пробуждённое существо.

- Дхарма — учение Будды, под которым подразумеваются как тексты и устные наставления, так и практическое их осуществление. Основная практическая Дхарма — это истина пресечения (нирвана, пробуждение[33]) и истина пути (постижение таковости[52] в медитации), а также всевозможные методы, ведущие к постижениям, которые могут быть разными в соответствии с индивидуальными наклонностями и уровнем развития учеников[52].

- Сангха — буддийская община. Вообще сангхой называют любую буддийскую общину, но Сангха как объект прибежища — это святые (арьи): бодхисаттвы, шраваки и пратьекабудды, которые достигли как минимум уровня пути видения, то есть постигли таковость напрямую[30].

Самой важной драгоценностью буддийские мастера считают Дхарму[33], потому что именно она непосредственно избавляет от страданий. При этом прибежище может трактоваться по-разному: во внешних аспектах (Будда и Сангха как существа, а Дхарма как наставления), так и во внутренних (Будда — как природа ума практикующего, Дхарма — как его постижения, Сангха — как аспект поведения, позволяющий ему служить примером для других). Так, шестой патриарх чань Хуэйнэн говорил: «Советую тем, кто понимает, найти прибежище в тройной драгоценности собственной природы».

Кроме принятия прибежища и выполнения практик, связанных с Тремя Драгоценностями, буддисту-мирянину также рекомендовалось соблюдать пять обетов (панча шила)[53]: отказ от убийства, воровства, распутства, лжи и опьянения[35][54]. Передавая эти обеты, Будда не говорил, что за их нарушение ученика ждёт наказание, он опирался на здравый смысл и на закон кармы, согласно которому счастье и страдание человека определяются не Богом, а его собственными мыслями и поступками. Соблюдение этих обетов приводит к гармоничной жизни и создаёт благоприятные условия для духовного развития, и наоборот.

Будда предложил методы борьбы с омрачениями, то есть беспокоящими эмоциями и ложными взглядами, которые принципиально отличались от методов существовавших в то время аскетических школ. Он учил, что просто подавлять беспокоящие эмоции бесполезно, нужно изменить своё воззрение так, чтобы для них не осталось питательной среды. К примеру, созерцание непостоянства уменьшает привязанность к вещам и явлениям. Кроме того, Будда учил контролировать свои тело, речь и ум и практиковать самонаблюдение (пали сати, санскр. смирти)[35].

Главная цель буддизма — достичь пробуждения (состояния будды), потому что в нём обретается способность наиболее эффективно помогать всем живым существам в преодолении их страданий. Чтобы достичь этой цели, буддисты в первую очередь пытаются уничтожить «три яда»[55]:

- неведение относительно истинной природы, являющееся, согласно учению о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения, «корнем сансары»;

- привязанность (цепляние за «я» и «моё»);

- гнев, под которым в буддизме понимают не только яркое проявление злости, но и любую нетерпимость.

Путь к освобождению и пробуждению в буддизме включает в себя три важнейших аспекта духовного развития: поведение (для этого используется совокупность норм нравственности, этика), медитацию (разнообразные техники для работы с умом) и воззрение (мудрость, включающую как теоретические представления, так и опыт прямого постижения таковости). Нравственная чистота в буддизме считается важным условием для успеха в медитации, поэтому практика нравственности, состоящая из трёх элементов восьмеричного пути: правильных целей действий, правильной речи и правильного образа жизни — предшествует медитации. Основами буддийской этики являются понимание закона кармы, а также любовь (метта) и сострадание (каруна) ко всем живым существам, отношение к другим как к самому себе (сарва атмата).

Буддийская медитация, по сути, представляет собой привыкание к воззрению, то есть освоение мудрости, а также метода (любви, сострадания и пр.) и включает в себя практики концентрации внимания (самадхи и дхьяны) и глубинного прозрения (випашьяны) истин буддийского учения[56].

Живое существо в буддизме (не только человек) представляет собой систему взаимодействующих дхарм, относящихся к уму и телу, объединённых в пять совокупностей (скандх):

- рупа — форма (тело и тонкие основы органов чувств);

- виджняна — шесть первичных видов ума: зрительное сознание, слуховое, вкусовое, обонятельное, осязательное и ментальное[57];

- ведана — ощущение: приятное, неприятное и нейтральное;

- санджня — различение, распознавание объектов[58];

- санскары — самая обширная и разнородная группа дхарм, включающая 49 ментальных факторов, или вторичных видов ума (к ним относятся и омрачения, такие как привязанность и гнев, и благие факторы, такие как любовь и сострадание, и прочие), а также отпечатки кармы, которые не являются ни формой, ни сознанием[30].

Поскольку нет личности, или «я», отдельной от пяти скандх, с возникновением и разрушением скандх «я» тоже возникает и разрушается. Поэтому буддисты утверждают, что постоянного «я» нет[30]. Цепляние за представление о «я» объединяет на какое-то время скандхи в единый поток, и на этой основе возникает подобная иллюзии личность и создаются условия для продолжения круговорота неконтролируемых перерождений.

Когда живое существо умирает, в силу непрерывности потока его сознания происходит реинкарнация, при этом новое тело, которое обретает существо, и новые условия его существования зависят от кармы, созданной им в прошлых жизнях[59]. Поскольку буддисты отрицают неизменную душу, которая перевоплощается, они объясняют процесс перерождения с помощью такой «процессуальной» модели: как зажигают одну свечу от другой. Само пламя не передаётся, но становится причиной, из-за которой загорается вторая свеча[60]. Точно так же «когда ум и тело человеческого существа прекращают своё существование, возникает ум и тело следующего воплощения»[61]. Этот неконтролируемый процесс перерождений (живое существо в сансаре не выбирает ни время своей смерти, ни новое тело, ни место рождения), который по сути является страданием и сопровождается страданиями, можно прекратить, если пройти указанный Буддой путь и достичь нирваны — абсолютного покоя и блаженства[59]. Для этого нужно устранить цепляние за «я», а это возможно только с помощью устранения корня сансары — неведения, то есть заблуждающегося сознания, искажённо воспринимающего природу явлений[30].

Будда считал, что метафизические вопросы, такие как «вечна ли вселенная?», «существует ли Татхагата после смерти?»[62] и прочие, бесполезны, поскольку поиски в этом направлении не способствуют развитию ума, освобождению от страданий и пробуждению; он отказывался на них отвечать на них, храня «благородное молчание»[63].

Течения буддизма

В тот период, когда буддизм стал проникать из Индии в другие страны, его начали подразделять на так называемые «колесницы». Это разделение продолжилось после исчезновения буддизма в Индии[64].

Последователи махаяны подразделяют буддизм на две основные колесницы[65]: «Малую колесницу», или хинаяну, и «Великую колесницу» — махаяну[66] (принцип такого подразделения — сила мотивации: стремление достичь собственного освобождения от сансары в хинаяне и пробуждения ради помощи всем живым существам — в махаяне). Сами термины «хинаяна» и «махаяна» возникли примерно во II веке н. э. в сутрах Праджняпарамиты[67]. Кроме того, часто выделяют ваджраяну («Алмазную колесницу»)[68][69] как ответвление или дополнение к махаяне. Есть в махаяне и другой принцип подразделения учения Будды на три колесницы: Колесницу шраваков («слушателей»), Колесницу пратьекабудд («постигающих в одиночку») и Колесницу бодхисаттв; первые две из них относятся к хинаяне, последняя — махаянская.

Термин «хинаяна» стал собирательным для обозначения множества немахаянских буддийских школ, из которых сейчас существует только одна — тхеравада. Сами эти школы хинаяной себя не называли, но пользовались для самообозначения названиями каждой конкретной школы[70]. Последователи современной школы тхеравада считают термин «хинаяна» уничижительным, поскольку он определяет хинаяну как низшую в сравнении с махаяной. Поэтому некоторые[71] современные буддологи отказалась от использования слова «хинаяна» в своих трудах. Также участники шестого буддийского собора (состоялся в середине XX века) приняли решение не использовать этот термин для тхеравады[72]. Для обозначения этого направления современные буддологи применяют нейтральные термины: тхеравада, «южный буддизм», «классический буддизм», «традиционный буддизм», абхидхарма, никая[73]. Соответственно, основными течениями современного буддизма считаются махаяна («Великая колесница»), последователями которой являются тибетские и дальневосточные школы, и тхеравада («учение старейшин»)[74].

Некоторые буддисты тхеравады и ряд исследователей считают, что учения махаяны и ваджраяны не являются Словом Будды, а лишь поздними его интерпретациями и дополнениями. Однако Далай-лама XIV утверждает, что даже в текстах шраваков (то есть в хинаянских учениях) говорится о пути бодхисаттв, ведущем к просветлению будды (махаянской цели), а не только о путях шраваков и пратьекабудд[30]. По словам В. Г. Лысенко, все буддийские направления и школы сохраняют основы учения Будды, а распространение учения согласуется с принципом упая каушалья, согласно которому «учение Будды не истина, а лишь инструмент обретения истины, которая выше всех учений». Будда уподоблял учение плоту, который после переправы через реку не несут с собой, а оставляют на берегу[58].

Подробная схема школ и ответвлений буддизма собрана в статье «Школы буддизма».

Сейчас в буддизме продолжают возникать новые подразделения. Так, течения, «включающие в себя элементы буддийского вероучения и практик», но не являющиеся частью традиционного буддизма, называются необуддизм. Также выделяют простонародный буддизм, распространённый среди некоторой части мирян и смешанный с суевериями и добуддийскими местными верованиями. Кроме того, есть секулярный буддизм, последователи которого отбрасывают религиозную составляющую буддизма, отрицают какую-либо веру, используя лишь буддийскую медитацию[75].

Согласно современным исследованиям, к южному буддизму в разное время относились от 23 до 30 школ, включая сохранившуюся тхераваду[70], две основные философские школы буддизма — вайбхашику и саутрантику и прочие[76]. Последователи тхеравады опирались только на Палийский канон[77], тогда как вайбхашики и саутрантики основывали свои воззрения также на «Абхидхармакоше» — тексте индийского философа Васубандху[78].

Тхерава́да, стхавиравада (пали: theravāda, санскр. थेरवाद, IAST: sthāviravāda «учение старейшин») происходит от вибхаджавады — школы, существовавшей на Шри-Ланке[79]. Цель её последователей — собственное освобождение от сансары. Последователи тхеравады считают, что только их школа сохранила подлинное учение Будды, критикуют любые нововведения других школ, в том числе другие интерпретации образа жизни Будды, а также отхождения от своих монашеских правил[80][81].

В другом значении под тхеравадой понимают направление стхавиравады, образовавшее 18 подшкол. Это направление сформировалось после того, как сангха разделилась на стхавираваду и махасангхику[82]. Эта школа в целом ближе к раннему буддизму, чем другие существующие буддийские традиции[83].

Философы южного буддизма принимают буддийскую космологию, основанную на общеиндийской, в которой мир делится на несколько уровней:

- мир желаний (кама-лока), где живёт большинство существ, подразделяется, в свою очередь, на три высших удела (богов, асуров и людей) и три низших удела (животных, голодных духов и обитателей адов);

- мир форм (рупа-лока), где живут высшие боги, не имеющие грубых тел и грубых чувственных желаний, подразделяется на четыре уровня сосредоточения, или четыре дхьяны;

- мир без форм (арупа-лока), обитатели которого не имеют даже тонких тел, также подразделяется на четыре уровня, соответствующих уровням сосредоточения: безграничное пространство, безграничное сознание, ничто и вершина бытия[30].

Вселенная, согласно этой космологии, выглядит как гора Меру и расположенные вокруг неё четыре континента, на одном из которых находится мир людей.

Последователи тхеравады видят сансару непостоянной, полной страданий и загрязнений и стремятся освободиться от неё с помощью медитации. В своей практике они уделяют основное внимание уму: развитию внимательности, сосредоточения и мудрости, а таким внешним проявлениям религии, как почитание ступ, придают меньше значения. В итоге на пути шраваков или пратьекабудд практикующий последовательно обретает четыре плода практики:

- «входящий в поток» (сротапанна) — тот, кто постиг истину напрямую;

- «однажды возвращающийся» (сакридагамин) — устранивший шесть видов омрачений, относящихся к миру желаний;

- «никогда не возвращающийся» (анагамин) — устранивший все девять видов омрачений мира желаний;

- «победоносный» (архат) — тот, кто отринул все клеши мира желаний, мира форм и мира без форм[30].

Достичь нирваны и стать архатом, согласно тхераваде, могут только буддийские монахи, а весь этот путь проходится за множество жизней[71][84]. Практика для мирян — накопление благой кармы (совершение добродетельных действий), чтобы в одной из следующих жизней они могли принять монашество[85], без вступления на монашеский путь мирянин способен лишь достичь высшего перерождения в мире богов, но не продвинется дальше этого[86].

Учение южного буддизма включает все фундаментальные основы Дхармы: опору на Три Драгоценности, четыре благородные истины, учение о взаимозависимом происхождении, концепцию бессамостности (анатмавады) и прочие. Кроме того, последователи южного буддизма (хинаяны) принимают как окончательное учение о дхармах («элементарных частицах психофизического опыта»), из которых формируется вся реальность. Практикующий с помощью медитации может реализовать мудрость, праджню, позволяющую различать поток дхарм[86].

В настоящее время тхеравада распространена в Мьянме, Таиланде, Лаосе, Шри-Ланке и Камбодже[87]. Также с ранним буддизмом связана сохранившаяся в Японии школа Риссю (японское название школы Виная), на 1992 год у этой школы насчитывалось 50-60 тысяч последователей и около двадцати храмов. Эта школа использует также некоторые положения философии махаяны, поэтому полностью хинаянской её назвать нельзя[88].

Хинаяна, не признававшая тексты махаяны Словом Будды, постепенно всё же приняла отдельные махаянские идеи. На Западе многие буддологи вплоть до 1930-х годов считали хинаяну «истинным буддизмом», а махаяну позднейшими интерполяциями, однако, изучив махаянские первоисточники, они изменили свою точку зрения[78].

Сам термин «махаяна» возник в начале нашей эры. Происхождение махаяны точно не установлено и имеет несколько версий. Согласно одной из них махаяна возникла среди школ, образовавшихся после раскола школы Махасангхика. Этой версии придерживался монах-переводчик Парамартха (VI век н. э.)[89]. В наши дни буддологи находят связь сутр Татхагатагарбхи и ряда сутр Праджняпарамиты с махасангхиками региона Андхра[90][91][92]. Однако профессор Пол Харрисон утверждает, что невозможно отнести раннюю махаяну к какой-то конкретной школе, потому что «махаяна была пан-буддистским движением». Согласно другим версиям, Махаяна могла возникнуть в сообществе мирян или буддистов-отшельников, живших в лесах. Кроме того, есть версия о «текстовом движении», связанная с распространением махаянских сутр и практиками их копирования, запоминания и декламирования[93][94].

Одни источники утверждают, что махаяна сформировалась на юге Индии, другие — что на северо-западе Индии. Махаяна начала распространяться в период правления царей Кушанской империи (нач. I века — сер. III века). Признание махаянских текстов произошло на Четвёртом буддийском соборе, организованном царём Канишкой I[95]. В VI века учение махаяны приходит в Японию, Китай и Тибет, а в Индии постепенно приходит в упадок.

Сейчас много последователей махаяны на Дальнем Востоке, в Центральной Азии, а также на Западе[95].

Согласно учению махаяны, на основе мудрости постижения пустоты (праджни) и великого сострадания (махакаруны) практикующий развивает бодхичитту — «пробуждающийся ум», устремлённый к достижению состояния будды, то есть к пробуждению (санскр. аннутара самьяк самбодхи), чтобы освободить от страдания и привести к пробуждению всех без исключения живых существ. Пробуждением в махаяне называют состояние ума, в котором устранены все изъяны и ограничения и реализован весь его благой потенциал, вплоть до всеведения. Тот, кто реализовал бодхичитту, называется бодхисаттвой[30][96].

Бодхисаттва практикует шесть запредельных совершенств, или парамит, важнейшее среди которых — совершенство мудрости, праджня-парамита[97]. В сутрах Праджняпарамиты содержится учение о пустоте и бессамостности всех феноменов[98]. Пустоту разные философские школы махаяны (Йогачара и Мадхьямака) понимают не одинаково. Последователи Йогачары (Читтаматры) утверждают, что нет никакой объективной реальности, отдельной от познающего её субъекта (ума), таким образом они опровергают двойственность субъекта и объекта. Согласно воззрению мадхьямиков-прасангиков, пустота означает отсутствие самобытия личности и явлений: ничто не существует истинно, со своей собственной стороны, вне зависимости от мысленного обозначения. Это также указывает на взаимозависимое и подобное иллюзии существование всех явлений[30][31].

Если тхеравада признаёт только Палийский канон, то махаяна утверждает, что и в махаянских сутрах, и в Палийском каноне содержится подлинное учение Будды[99]. В основном махаянские сутры в Индии создавались в II—IV веках, однако самой ранней сутрой махаяны считается «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра», которая датируется I веком до нашей эры[100]. Самые известные сутры махаяны: Сутра сердца совершенной мудрости (Праджняпарамита хридая сутра), Алмазная сутра (Ваджраччхедика Праджняпарамита сутра), Ланкаватара-сутра, Сутра лотоса, Вималакирти-нирдеша-сутра, Аватамсака-сутра[101].

Для философского анализа в махаяне используют установленный Буддой принцип четырёх опор[33]:

- опора на учение, а не на личность;

- в учении опора на смысл, а не на слова;

- не на истолкованный смысл, а на окончательный;

- опора на совершенную мудрость (санскр. джняна), а не на обычное сознание (санскр. виджняна)[30].

Махаянские школы так же, как и хинаянские, считают основной буддийской практикой медитацию, а почитанию будд и бодхисаттв отводят второстепенную роль[102].

Последователи махаяны рассматривают Будду не только как историческую личность и учителя. Будда рассматривается также как состояние ума, наделённого всеми благими качествами, а также как пустота этого ума — «истинная природа всех дхарм»[103]. Будда в учениях махаяны представляет собой три взаимосвязанных «тела» (трикая)[104]: Тело проявления (Нирманакая), Тело наслаждения (Самбхогакая) и Тело истины (Дхармакая). Последнее — это и есть всеведущий ум и пустота этого ума, «природа всех дхарм». Согласно учению махаяны, все существа, наделённые умом, обладают природой будды, а значит, способны достичь пробуждения, если смогут устранить из своего ума всё, что ему препятствует[30][96].

В махаяне, в отличие от хинаяны, практикующий не обязательно должен принимать монашеские обеты, чтобы двигаться к пробуждению. В текстах есть множество примеров, когда миряне достигали высоких духовных реализаций[105].

Считается, что именно махаянская традиция превратила буддизм из индийской религии в мировую[106], поскольку её последователи лучше адаптировались к другим культурам, используя искусные средства, но сохраняя основы своего учения.

Махаяну подразделяют на тибето-монгольскую (здесь в основном представлены тексты на тибетском языке) и дальневосточную (большинство её текстов написаны на китайском языке[107]). Кроме того, махаяну подразделяют на «школы трактатов», которые основываются на шастрах и уделяют основное внимание философии, «школы сутр» и «школы дхьяны» (школы созерцания)[108].

Основные философские школы махаяны, которые относятся к школе трактатов[109]:

- Мадхьямака (создана Нагарджуной в I—II веках[110], опирается на сутры Праджняпарамиты[111] — сутры второго поворота колеса Дхармы);

- Йогачара (или Читтаматра, школа «Только ума», основанная Асангой и Васубандху в IV—V веках[110] и опирающаяся на сутры третьего поворота колеса Дхармы).

Основные школы сутр[109]:

Основные школы дхьяны[112]:

Чань/Дзэн/Сон/Тхиен — эти школы «мгновенного» пути[49] основные для этой группе. «С известными оговорками» Е. А. Торчинов включает в неё также такие школы[112]:

- Амидаизм,

- Школа Винаи (люй цзун),

- Школа Тайной Мантры (тантра или ваджраяна, которую часто выделяют в отдельную колесницу).

В III—VII веках нашей эры в махаяне образовалось тантрическое направление — ваджраяна. Появившись в Индии, ваджраяна распространилась оттуда в Китай и Тибет, раздробившись на множество школ и направлений[113]. Это продвинутая практика махаяны, которая считается быстрым путём достижения просветления. Для того чтобы совершенствоваться в системе ваджраяны, практикующему нужно получить посвящение — абхишеку, а также необходимые наставления от учителя, достигшего реализации. Обязательным элементом любого посвящения является принятие обетов бодхисаттвы и тантрических обетов. Методы достижения просветления в ваджраяне: йогическая медитация, визуализация образов медитативных божеств, начитывание мантр, выполнение мудр, а также почитание гуру. Кроме того, практикующему ваджраяну крайне важно иметь хорошую основу в виде всех практик сутры[113][114].

Основные места распространения Ваджраяны: Тибет, Непал, отчасти Япония. Из Тибета ваджраяна пришла в Монголию, оттуда — в Бурятию, Туву и Калмыкию[115].

Основные школы:

В Тибете:

В Японии: Сингон.

В Тибете также сохранилась добуддийская традиция бон, и хотя в число буддийских традиций она не включается, буддологи оценивают современный бон по-разному: А. М. Донец утверждает, что эта традиция «многое позаимствовала из буддизма, не превратившись в буддийскую систему»[116], тогда как Е. А. Торчинов характеризует бон как «одно из не совсем „ортодоксальных“ направлений буддизма»[117]. Тибетолог А. Берзин выделяет общие черты четырёх тибетских буддийских традиций и бон: изучение сутр и тантр, похожие медитативные и ритуальные практики, институт тулку; в бон, как и в буддизме, есть монахи и миряне. Отличается бон от тибетских традиций терминологией и трактовкой терминов, акцентами при медитации и другими особенностями[118].

Монашество в буддизме

Первую монашескую общину, сангху, создал сам Будда Шакьямуни, и она стала образцом для всех буддийских общин. С увеличением числа монахов в общине Будды стало необходимо разработать общие для всех монахов правила поведения, регламентирующие распорядок жизни в монастырях и принятие новых монахов в общину. После смерти Будды полный свод этих правил был зафиксирован в Виная-питаке, составляющей один из разделов Палийского канона[119].

Монахи в буддийской сангхе тесно взаимодействуют с мирянами: с одной стороны, они живут за счёт подаяния (миряне дают монахам еду, одежду и пр.), с другой — нередко становятся для мирян духовными учителями. Буддийские монахи и монахини стараются обходиться необходимым минимумом вещей и чаще всего живут небольшими группами неподалёку от поселений мирян[21].

В начале существования буддийской сангхи монашеских обетов было мало, но со временем, ещё при жизни Будды, их число росло. В настоящее время буддийские монахи (бхикшу) и монахини (бхикшуни) соблюдают больше двух сотен обетов, причём у монахинь обетов больше, чем у монахов[21]. В разных буддийских школах набор обетов может несколько различаться[120].

В буддизме никогда не было единой иерархии религиозной власти, поэтому, хотя фундаментальные правила Винаи и основные монашеские обеты веками оставались неизменными, статьи уставов разных монастырей и общин менялись в соответствии с историческими реалиями, в зависимости от политических и социальных обстоятельств, требований той или иной местности или страны. Со временем в каждом монастыре сложились свои внутренние правила[119][120].

Образ жизни и убеждения буддийских монахов в разных местах могут довольно сильно различаться, и это зависит как от толкования учения Будды в разных традициях и школах, так и от местных условий, к которым монахи адаптируются. К примеру, если буддийский монастырь расположен в холодном климате, то монахам разрешается иметь больше предметов одежды, чем указано в канонических писаниях. Если монахи не могут добывать себе пищу подаянием (когда в обществе или стране не принят такой образ жизни; когда местность малонаселённая и пр.), они организуют кухню при монастыре, в которой трудятся сами. В школе дзэн, в отличие от других буддийских школ, монахи не только работают на кухне, но и используют и другой труд, например сельскохозяйственный, в качестве медитативной практики[120].

Отличия от других учений и верований

Буддизм не относится ни к монотеистическим, ни к политеистическим религиям. Будда не отрицает богов и других сверхъестественных существ (духов, демонов и пр.), но утверждает, что все они подчинены действию закона кармы и не свободны от сансары[121].

Концепции и явления, которые отсутствуют в буддизме, но являются значимыми для авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам)[122]:

- всемогущий Бог-творец, Бог-личность[123] (см. ниришваравада): хотя, по мнению профессора Бернара Фора, Будду в буддизме махаяны можно назвать высшим богом, поскольку он описывается как всеведующий и вездесущий[124], однако создателем мира он всё же не является, кроме того, он не карает грешников и не вознаграждает праведников;

- сотворение мира: в буддизме мир считается «никем не созданным и никем не управляемым»[87] и существующим с безначальных времён;

- бессмертная душа;

- искупление грехов;

- провидение: согласно буддизму, счастье и страдание человека зависят только от его собственных действий, а освобождение от страданий достигается собственными усилиями. По этой причине буддизм иногда характеризуют как «религию самоспасения»[125];

- единственное мироздание: количество миров в буддийской космологии неисчислимо[125];

- религиозная организация, аналогичная церкви (буддийская сангха — это сообщество, а не организация);

- ересь, поскольку в буддизме также нет[52]:

- единого канона текстов, общего для всех школ,

- общих и непререкаемых для всех школ догматов;

- строгий запрет поклоняться местным богам: отсутствие такого запрета привлекало многих верующих, потому что принятие буддизма не требовало от них коренной ломки их образа жизни и привычек (однако Будда предупреждал, что поклонение местным богам или духам может принести лишь временное облегчение, но не освободит от страданий)[126];

- принципиальное различие природы праведности и греха. Поэтому в буддизме также нет:

- жёсткого разделения на верных и неверных, избранных и язычников (гоимов, кафиров); хотя в буддийских текстах есть термин «тиртхика», которым обозначаются сторонники небуддийских воззрений, буддизм не утверждает, что их непременно ожидает дурная участь или что они никогда не достигнут освобождения (все живые существа наделены природой будды, а все их заблуждения временны);

- территориальных разделений, подобных разделению на «территорию мира» (дар аль-ислам) и «территорию войны» (дар аль-харб)[127].

Отсутствие концепций Бога-творца, вечной души и некоторых других из перечисленных отличают буддизм также от индуизма и брахманизма. Индуизм, как и буддизм, признаёт учение о карме. Однако буддизм стал первой религией, заявившей, что все люди имеют одинаковую природу — природу будды, а значит, одни люди не могут быть выше других из-за своего происхождения, рода занятий (касты), пола или социального статуса[58]. В. П. Андросов отмечал, что философии буддизма, индуизма и джайнизма формировались «в условиях взаимно обогащающей полемики»[128].

Хотя буддизм и не признаёт концепцию Бога-творца, буддийские учителя[129] и некоторые исследователи не считают буддизм атеистическим учением и предпочитают использовать термин не-теизм[130][131] или нетеистическая религия.

Среди буддологов ведутся дискуссии о том, является ли буддизм религией в западном понимании. Так, исследовательА. В. Парибок считает абсолютно религиозными школами Нитирен и буддизм Чистой Земли, нерелигиозными — Сото-дзен и Дзогчен, остальные же, по его мнению, совмещают религиозные элементы с нерелигиозными[132].

В отличие от основателей других религий, Будда не считал себя богом или пророком, он утверждал, что на собственном опыте пережил непосредственный опыт постижения «реальности как она есть»[122] и с помощью этого избавился от страданий и их причин. Однако в некоторых махаянских сутрах (например, в Сутре Лотоса) Будда говорит, что прежде он уже приводил существ к освобождению, а его воплощение в теле царевича Сиддхартхи было «искусным средством», чтобы указать путь «слабым духом». То есть, согласно этим сутрам, обычная биография Будды была предназначена для практиков хинаяны, тогда как ученики более высокого уровня видели Будду как Дхармакаю[133]. Будда предостерегал учеников от создания культа самого себя[122], хотя в дальнейшем такой культ всё же появился[52].

Последователю буддизма нет необходимости слепо принимать на веру существование божеств, перерождений или кармы[121]: пока нет понимания какой-либо концепции или факта, он может принять его как своего рода рабочую гипотезу, чтобы впоследствии проверить с помощью логического анализа и медитации. Однако буддисты вовсе не считают поклонение божествам «пустой тратой времени»[125]. Будда говорил, что продвигаться по пути к освобождению можно и без веры в перерождения. Поэтому одни буддийские авторы утверждают, что перерождение есть, другие — что его нет, а третьи склоняются к мысли, что неважно, есть оно или нет[134].

Некоторые учёные сопоставляют буддизм и науку, утверждая, что буддизм больше других мировых религий отвечает научным представлениям. Так, Бертран Рассел отмечал, что буддизм использует методы, подобные научным, и позволяет ответить на некоторые вопросы о природе сознания и материи, на которые не могут ответить учёные из-за ограниченности их методов исследования[135]. Далай-лама XIV часто проводит конференции с учёными, обсуждая взаимодействие науки и буддизма. Он придерживается такой позиции: если факт, подтверждённый научными исследованиями, будет противоречить буддийской теории, «нет сомнений в том, что в таком случае мы должны принять результаты научного исследования»[136].

Численность

На 2015 год численность буддистов оценивалась в 521 миллион человек, согласно данным американского аналитического центра Pew Research Center[137].

Более ранние данные таковы: на 2010 год буддистов насчитывалось 450—500 млн человек (по данным Encyclopedia Britannica — 463 млн[138], по энциклопедии «Религий мира» Дж. Мелтона — 469 млн[139], согласно отчёту Pew Research Center — 488 млн[140]).

Согласно одной из оценок, приверженцев махаяны 360 миллионов, 150 миллионов представляют тхераваду и около 18 миллионов практикуют тибетский буддизм (махаяна и ваджраяна). Количество монахов среди всех буддистов — около одного миллиона человек[126].

Больше всего буддистов насчитывается в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии: Бутане, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Китае, Корее, Лаосе, Монголии, Мьянме, Непале, Таиланде, Тибете, Шри-Ланке, Японии. Семь миллионов буддистов проживает за пределами Азии[141].

В XX веке буддийские общины возникли и в странах Европы, Америки, Австралии, их членами стали не только выходцы из стран Азии, но и последователи из коренного населения[142].

Буддизм в России

Буддизм является традиционной религией в трёх регионах России: Бурятии, Калмыкии, Тыве.

В последние десятилетия буддийские общины разных традиций и школ появились в Москве, Санкт-Петербурге, а также практически во всех крупных российских городах не буддийских регионов. Число буддистов в этих городах, согласно опросам, составляет около 1 % их жителей. Приблизительно такой же процент составляет число буддистов во всей стране[143]. Наиболее известными являются следующие буддийские центры в России: Санкт-Петербургский буддийский храм, Иволгинский дацан (Бурятия), Золотая обитель Будды Шакьямуни (Калмыкия) и Верхнечаданский храм (Тыва)[144].

Критика

Как и любое религиозное учение, буддизм иногда критикуется представителями разных групп, несогласных со взглядами, высказываниями и пр. последователей каких-либо буддийских школ. Причинами критики также могут быть нарушения принципов буддийского учения отдельными его проповедниками или практикующими[145], их вовлечённость в националистическую политику (Юго-Восточная Азия)[146][147], поддержка военных действий правительства (Япония)[148] и прочее. Предметом критики могут быть и сами принципы буддизма. Так, некоторые представители марксистских[149], феминистских[150] и христианских[151] групп критикуют буддизм по причине расхождения этих принципов с их собственными взглядами.

Существует также критический буддизм — направление в японской буддийской философии, подвергающее критике отдельные аспекты дхармы, например учение о Татхагатагарбхе[152].

Примечания

Литература

- Обзорная литература

- Альбедиль М. Ф. Буддизм: религия без бога. — М.: Вектор, 2013. — 272 с. — (Особый взгляд). — ISBN 978-5-9684-2072-5.

- Арвон А. Буддизм. — М.: Астрель, АСТ, 2005. — 159 с. — (Cogito, ergo sum: «Университетская библиотека»). — ISBN 5-17-027796-2, ISBN 5-271-10370-6.

- Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. — 508 с. — ISBN 5-02-018236-2.

- Дандарон Б. Д. Буддизм. Сб. статей. — СПб.: Дацан Гунзэчойнэй, 1996. — 144 с. — ISBN 5-87882-007-4.

- Дюмулен Г. Глава 3. Основы махаяны // История дзэн-буддизма. Индия и Китай. — СПб.: ОРИС, 1994. — 336 с. — ISBN 5-88436-026-6.

- Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классический буддизм. — СПб.: Азбука-классика; Петербургское Востоковедение, 2004. — 256 с. — (Мир Востока). — [[Служебная:Источники книг/5-85803-268-0 (Петербургское Востоковедение). ISBN 5-352-00735-9 (Азбука-классика)|ISBN 5-85803-268-0 (Петербургское Востоковедение). ISBN 5-352-00735-9 (Азбука-классика)]].

- Иванов Б. А. Основные идеи и направления буддизма // История религии. В 2 т. Т. 2 / под общей ред. И. Н. Яблокова. — М.: Высшая школа, 2004. — С. 9—11. — 676 с. — ISBN 5-06-004508-0.

- Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие. — СПб.: Наука, 2003. — 288 с. — ISBN 5-02-026855-0.

- Кунзанг Палден. Приложение 2. Медитация о равенстве себя и других // Шантидева. Путь Бодхисаттвы (Бодхичарья-аватара). — Спб.: 2000. — С. 167–174. — ISBN 5-87908-001-Х.

- Лестер Р. Ч. Буддизм: Путь к нирване // Религиозные традиции мира. В двух томах. Том 2 / пер. А. Н. Коваля. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. — С. 264—394. — 640 с. — ISBN 5-232-00311-9, ISBN 5-232-00313-5 (Том 2).

- Лысенко В. Г. Буддизм // Большая российская энциклопедия. Т. 4. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2006. — 752 с. — ISBN 5-85270-333-8.

- Лысенко В. Г. Буддизм // Индийская философия: Энциклопедия / Отв. ред. М. Т. Степанянц. — М.: Вост. лит.; Академический Проект; Гаудеамус, 2009. — С. 169—177. — 950 с. — ISBN 978-5-02-036357-1, ISBN 978-5-8291-1163-2, ISBN 978-5-98426-073-2.

- Лысенко В. Г. Буддизм // Новая философская энциклопедия. — 2-е изд., испр. и дополн. — М.: Мысль, 2010. — Т. 1—4. — ISBN 978-5-244-01115-9.

- Лысенко В. Г. Опыт введения в буддизм: Ранняя буддийская философия. — М.: Наука, 1994. — 159 с. — ISBN 5-02-013517-8.

- Лысенко В. Г. Ранний буддизм: религия и философия. Учебное пособие. — М.: ИФ РАН, 2003. — 246 с. — ISBN 5-201-02123-9.

- БУДДИЗМ : [арх. 12 октября 2022] / В. Г. Лысенко, В. В. Малявин, Е. А. Торчинов, Л. Б. Карелова, В. П. Андросов // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2018.

- Стрелков А. М., Торчинов Е. А., Монгуш М. В. Буддизм. Каноны. История. Искусство. Научное издание / Ответственный редактор Н. Л. Жуковская. — М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2006. — 600 с. — (Ars Buddhica, том 2). — ISBN 5-287-00373-0, ISBN 5-287-00033-2 (серийный).

- Терентьев А. А. Буддизм // Энциклопедия религий / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М.: Академический проект, 2008. — С. 203—212. — 1520 с. — ISBN 978-5-8291-1084-0 ISBN 978-5-98426-067-1.

- Терентьев А. А. Буддизм: как вписать его в определение религии? // Свеча-2013. Том 23. Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении. Сборник докладов Международной конференции «Религия и религиозность в глобальном измерении» / отв. ред. Е. И. Аринин. — Владимир: ВлГУ, 2013. — С. 217—225. — ISBN 978-5-9984-0404-7.

- Торчинов Е. А. Введение в буддологию. Курс лекций. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. — 304 с. — ISBN 5-93597-019-8.

- Торчинов Е. А. Философия буддизма Махаяны. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. — 320 с. — ISBN 5-85803-197-8.

- Урбанаева И. С. Специфика буддизма как философии и религии // Вестник Бурятского государственного университета. — Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2009. — № 8. — С. 61—69. — ISSN 1994-0866.

- Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. — М.: «Наука», 1998.

- Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т. 2. От Гаутамы Будды до триумфа христианства. — М.: Критерион, 2002. — 512 с. — ISBN 5-901337-07-7.

- Буддизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Бернар Фор. Unmasking Buddhism (англ.). — Wiley-Blackwell, 2008. — 168 p. — [[Служебная:Источники книг/{{{isbn}}}|ISBN {{{isbn}}}]].

- Wells, John C. (2008), Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.), Longman, ISBN 978-1-4058-8118-0

- Roach, Peter (2011), Cambridge English Pronouncing Dictionary (18th ed.), Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-15253-2

- Lopez, Donald S. (2001), The Story of Buddhism, HarperCollins

- Buddhists. Global Religious Landscape. Pew Research Center (18 декабря 2012). Дата обращения: 13 марта 2015.

- Gethin, Rupert (1998), Foundations of Buddhism, Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-289223-2, <https://archive.org/details/foundationsofbud00rupe>

- Harvey, Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. — 2nd. — Cambridge University Press, 2013. — ISBN 978-0-521-67674-8.

- Powers, John. Introduction to Tibetan Buddhism. — Ithaca, NY : Snow Lion Publications, 2007. — ISBN 978-1-55939-282-2.

- Williams, Paul (1989), Mahayana Buddhism: the Doctrinal Foundations, London: Routledge, ISBN 978-0-415-02537-9

- Robinson, Richard H. Buddhist Religions: A Historical Introduction. — 4th. — Wadsworth Publishing, 1997. — ISBN 978-0-534-55858-1.

- Справочники

- Абаева Л. Л., Андросов В. П., Бакаева Э. П. и др. Буддизм: Словарь / Под общ. ред. Н. Л. Жуковской, А. Н. Игнатовича, В. И. Корнева. — М.: Республика, 1992. — 288 с. — ISBN 5-250-01657-X.

- Андросов В. П. Индо-тибетский буддизм. Энциклопедический словарь / ИВ РАН. — М.: Ориенталия, 2011. — 448 с. — (Самадхи). — ISBN 978-5-91994-007-4.

- Торчинов Е. А. Буддизм: Карманный словарь. — СПб.: Амфора, 2002. — 187 с. — ISBN 5-94278-286-5.

- Индийская философия: Энциклопедия / Отв. ред. М. Т. Степанянц; ИФ РАН. — М.: Восточная литература; Академический Проект; Гаудеамус, 2009. — 950 с. — ISBN 978-5-02-036357-1, ISBN 978-5-8291-1163-2, ISBN 978-5-98426-073-2.

- Философия буддизма: энциклопедия / отв. ред. М. Т. Степанянц; ИФ РАН. — М.: Восточная литература, 2011. — 1045 с. — ISBN 978-5-02-036492-9.

Ссылки

- Обзоры

- Берзин А. Буддизм и наука

- Берзин А. Положение буддизма в современном мире

- Берзин А. Привлекательность буддизма для современного мира

- Дхаммавирантха Ньяка Махатхера. Введение в буддизм. — Ассоциация «Буддизм в Интернете».

- Буддийская практика

- Берзин А. Как применять практику Дхармы в повседневной жизни

- Е. С. Далай-лама XIV. Достижение мира посредством внутреннего спокойствия

- Ценшаб Серконг Ринпоче. Конечный пункт сансары — страдание, конечный пункт Дхармы — счастье

- Прочее

- Трубникова Н. Н. Список литературы по курсу «Буддизм и буддийская философия». Архивировано из оригинала 13 ноября 2012 года. МГУ им. М. В. Ломоносова