Александр III

Алекса́ндр III Алекса́ндрович (26 февраля [10 марта] 1845 или 10 марта 1845, Аничков дворец, Санкт-Петербург, Российская империя — 20 октября [1 ноября] 1894, Ливадийский дворец, Ливадия, Ялтинский уезд, Таврическая губерния, Российская империя) — император Всероссийский из династии Романовых. Второй сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны, внук императора Николая I. Муж императрицы Марии Фёдоровны, отец императора Николая II.

За время правления Александра III Россия не участвовала ни в одном крупном военном конфликте, за что император получил прозвище Миротворец[14].

Что важно знать

Детство и юность

Великий князь Александр Александрович родился 26 февраля (10 марта) 1845 года в 3 часа дня в Санкт-Петербурге[a] во время правления своего деда — императора Всероссийского Николая I[15]. Александр был вторым сыном престолонаследника цесаревича Александра Николаевича, потому престол должен был унаследовать его старший брат Николай Александрович[16]. Младенца крестили 13 (25) марта 1845 года в Большой церкви Зимнего дворца[17].

Александр Александрович рос среди многочисленных братьев и сестёр — только от первого брака с Марией Александровной[b] у Александра II было восемь детей. В раннем возрасте два старших брата воспитывались вместе, по настоянию Николая I мальчикам давали военное образование, учили грамоте. Первые навыки чтения, письма, арифметики и священной истории воспитанники получали под руководством наставницы В. Н. Скрипицыной. Военной подготовкой — строевой выучкой, изучением ружейных приёмов, сменой караула и освоением основ фронтовой службы — заведовали военные наставники, действовавшие под общим руководством Н. В. Зиновьева и Г. Ф. Гогеля[16]. Значительную роль в военном образовании Николая и Александра сыграл Н. Г. Казнаков[18].

Наставниками Александра Александровича были в разное время Я. К. Грот, В. П. Титов, К. П. Победоносцев. Русский язык Александру преподавал Э. Ф. Эвальд, физику — Ф. Ф. Эвальд, историю — С. М. Соловьёв[19]. Воспитатели Александра отмечали его старательность и серьёзное отношение к учёбе[20].

После смерти Николая I в 1855 году и коронации Александра II, Николай Александрович официально получил титул наследника-цесаревича. Как будущему правителю, Николаю полагалась особая образовательная программа. С этого времени братья стали воспитываться порознь[21].

Александра же, по заветам его деда, продолжили готовить к военной службе. В семилетнем возрасте Александр был возведён в прапорщики, в 10 лет получил чин поручика, в 14 стал штабс-капитаном, а в 18 — полковником[22].

Николай Александрович тем временем воспитывался под бдительным надзором графа С. Г. Строганова[23]. В учителя ему были подобраны наиболее выдающиеся учёные и педагоги того времени — С. М. Соловьёв, Н. Х. Бунге, К. П. Победоносцев, Б. Н. Чичерин, И. Е. Андреевский, А. И. Чивилёв, Э. И. Тотлебен и другие[24]. Чтобы лучше познакомиться с жизнью будущих подданных, наследник престола совершал регулярные поездки по стране. Из своих путешествий он регулярно писал письма Александру. Несмотря на частые разлуки, братьев до последних дней жизни Николая связывала дружба и глубокая привязанность[25].

В 1863 году Николай Александрович отправился в большую образовательную поездку. За четыре месяца путешествия цесаревич посетил города Поволжья, Кавказа и Крыма[26]. По приезде в Царское Село, наследник сразу же отправился в заграничную поездку. Помимо образовательных целей это путешествие преследовало задачу поправить здоровье Николая, ослабленное за месяцы странствий, в средиземноморском климате[27].

Однако в поездке цесаревич почувствовал себя хуже и остановился в Ницце, куда в апреле 1865 года к нему приехала семья, в том числе брат Александр и сам отец император[28]. 12 (24) апреля 1865 года Николай умер от туберкулёзного менингита[29]. Смерть Николая глубоко потрясла Александра Александровича, но и всю Россию[30].

Наследник престола

В день смерти Николая Александровича 12 (24) апреля 1865 года[31] в Ницце был обнародовал высочайший манифест Александра II о кончине наследника и назначении Александра Александровича новым наследником престола[32].

Все жалели Отца и Мать, но они лишились только сына, правда, любимого. Мать больше других, но обо мне никто не подумал, чего я лишился – брата, друга. И что всего ужаснее – это его наследство, которое он мне передал... Но Бог подкрепил меня и дал силы принять за новое моё назначение.Из дневника Александра Александрович, цит. по А. Л. Мясникову

20 июля (1 августа) 1865 года в Большой Церкви и Георгиевском зале Зимнего дворца Александр Александрович принёс присягу[33].

Позднее Александр был произведён в чин генерал-майора и зачислен в Свиту императора[34].

После провозглашения Александра наследником, его программа образования была скорректирована. Александру были дополнительно прочитаны лекции по истории, праву и экономики. Среди новых учителей цесаревича были К. Н. Бестужев-Рюмин, К. П. Победоносцев. Ф. И. Буслаев, И. К. Бабст, Ф. Г. Тернер, М. А. Корф. Особую роль в дополнительном образовании будущего императора сыграл С. М. Соловьёв, читавший лекции по истории[35].

В 1866 году Александр II принял решение отправить в мае сына в Данию, а потом — в образовательную поездку по России, подобную тем, что совершал ранее Николай[36]. В апреле на Александра II было совершено покушение. Террорист-революционер Д. В. Каракозов стрелял в императора, но промахнулся. Однако, это происшествие не изменило планов поездки цесаревича за рубеж[37].

В Копенгагене цесаревич сделал предложение руки и сердца Дагмаре — невесте его умершего брата Николая[38]. После свадьбы Александр и Мария Фёдоровна переехали в Аничков дворец[39].

1860-е годы в России были временем Великих реформ. Царь-реформатор Александр II всё больше вводил сына в суть инициированных им государственных преобразований. В день свадьбы наследника отец назначил его членом Государственного совета. Позднее Александра Александрович был введён в Комитет министров[39].

Отмена крепостного права в 1861 году стала главной из реформ Александра II и принесла ему славу Освободителя. В то же время, резкий слом складывавшейся веками системы хозяйствования стал шоком для аграрной экономики Российской империи. Кроме прочего, реформа переложила ответственность за крестьян с помещиков на государство. Неурожай 1867 года стал первой проверкой новой системы на прочность. Министерства внутренних дел, возглавляемое П. А. Валуевым, не предприняло своевременных мер и в 1868 году в центральных и северных губерниях империи разразился голод. Валуев, продолжавший отрицать бедственное положение дел, был отправлен в отставку, а император учредил комиссию по сбору и распределению средств голодающим, председателем которой был назначен цесаревич Александр. Энергичная и последовательная деятельность Александра Александровича на этом посту помогла преодолеть тяжёлые последствия неурожая[40]. Также цесаревич покровительствовал домам призрения бедных детей, душевнобольных. За свою благотворительную деятельность неоднократно удостаивался рескриптами императора[41].

В 1875 году Александр выступил в поддержку восстания сербского населения Боснии и Герцеговины против гнёта Османской империи, считая что Россия должна выступить в защиту единоверцев. После поражения в Крымской войне Россия старалась проводить осторожную внешнюю политику, Александр сыграл не последнюю роль в делу убеждения отца необходимости вступления в войну против Османской империи[42].

В начавшейся в 1877 году русско-турецкой войне наследнику было поручено командовать Рущукским отрядом общей численностью 40 тыс. при 216 орудиях[43]. Участие цесаревича в этих событиях оказало значительное влияние на его взгляды и во многом сформировало то отношения к войне, которого он будет придерживаться во время своего царствования. Уже будучи императором он говорил С. Витте, что каждый правитель должен принимать все миры, чтобы избежать войны, но « если его не вынудят к войне его противники, тогда грех, проклятие и все последствия этой войны пусть падут на головы тех, кто эту войну вызвал»[44].

Сразу после возвращения с фронта цесаревич возглавил общественное движение по созданию т. н. Добровольного флота.

Первые годы царствования

1 (13) марта 1881 года в результате очередного покушения император Александр II был убит[45]. В этот же день по закону о престолонаследии власть перешла к цесаревичу Александру Александровичу. На следующий день на заседании Государственного совета был зачитан составленный накануне манифест, который извещал Россию о смерти Александра II и воцарении его сына, Александра III[46].

В самом начале царствования Александру III поступил ряд записок, в которых видные общественные деятели России предлагали царю свои взгляды на будущее страны. Правовед Б. Н. Чичерин в записке «Задачи нового царствования» призывал к усилению самодержавной власти, допуская при этом участие в Государственном совете выборных от земств и дворянства. Профессор А. Д. Градовский выступал за создание комиссии по изучению причин возникновения нигилистического движения. А. А. Бобринский и Д. И. Пихно настаивали на привлечении населения к законосовещательной деятельности без ограничения самодержавия. Наиболее консервативную позицию занимал К. П. Победоносцев, который настаивал на полном отказе от либерального курса.

В первые недели после вступления на престол Александр III занял выжидательную позицию. 8 марта 1881 года под его председательством состоялось заседание Совета министров для обсуждения проекта Лорис-Меликова об учреждении редакционных комиссий с участием выборных от земств и городов. В ходе обсуждения сформировались две противоположные позиции. Либеральные министры (Лорис-Меликов, Валуев, Милютин, Абаза, Сольский) настаивали на необходимости привлечения общества к законодательной работе. Консерваторы (Победоносцев, Строганов, Маков) решительно возражали, считая это шагом к ограничению самодержавия. Речь Победоносцева, резко осудившего не только предложения, но и реформы Александра II, произвела сильное впечатление на императора. Несмотря на формальное большинство в пользу проекта Лорис-Меликова, Александр III избрал выжидательную тактику, поручив дальнейшее обсуждение узкой комиссии. Преобладание консервативных настроений, поддерживаемых лично монархом, предопределило отказ от курса либеральных реформ.

В конце марта 1881 года состоялся суд над организаторами и исполнителями убийства Александра II — А. Желябовым, С. Перовской, Т. Михайловым, Н. Кибальчичем, Г. Гельфман и Н. Рысаковым. Все, кроме Гельфман, были приговорены к смертной казни и повешены 3 апреля на Семёновском плацу в Санкт-Петербурге. Суд вызвал широкий общественный резонанс, проходил при большом стечении публики, корреспондентов и художников. Подсудимые открыто признавали участие в заговоре и заявляли о своём убеждении в правоте дела. Обвинительная речь прокурора Н. В. Муравьёва была воспринята как яркое, но идеологически заострённое выступление. Попытки В. С. Соловьёва и Л. Н. Толстого ходатайствовать о помиловании были отклонены. Александр III, к которому были обращены просьбы о смягчении приговора, отказал, заявив, что не имеет права прощать убийц отца. Казнь прошла публично при усиленных мерах охраны.

Коронация и миропомазание императора и его супруги были совершены в Успенском соборе Кремля утром 15 (27) мая 1883 года[47]; все священнодействия коронования совершал митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский) в сослужении митрополита Московского и Коломенского Иоанникия (Руднева) и митрополита Киевского и Галицкого Платона (Городецкого) и сонма духовенства. 6 (18) мая 1884 года, по достижении совершеннолетия (для наследника), сын Николай Александрович принёс присягу в Большой церкви Зимнего дворца, о чём извещалось высочайшим манифестом[48].

В начале 1881 года получил высочайшее одобрение проект Лорис-Меликова («конституция Лорис-Меликова») об участии представителей от земств и значительных городов в подготовке дальнейших законодательных мероприятий, но убийство императора Александра II остановило осуществление этой государственной меры.

В письме от 6 (18) марта 1881 года Победоносцев писал императору: «<…> час страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если будут Вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному мнению, — о, ради бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и Ваша: это ясно для меня, как день. <…> Безумные злодеи, погубившие Родителя Вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбою с ними на живот и на смерть, железом и кровью. Победить не трудно: до сих пор все хотели избегнуть борьбы и обманывали покойного Государя, Вас, самих себя, всех и всё на свете, потому что то были не люди разума, силы и сердца, а дряблые евнухи и фокусники. <…> не оставляйте графа Лорис-Меликова. Я не верю ему. Он фокусник и может ещё играть в двойную игру. <…> Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании <…>»[49].

Новый император Александр III 8 (20) марта 1881 года провёл заседание Комитета министров с участием великих князей для обсуждения проекта Лорис-Меликова о созыве законосовещательных комиссий; на заседании с резкой критикой предположений Лорис-Меликова выступили обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев и граф Сергей Строганов; Победоносцев, в частности, говорил: «Нация ожидает твёрдого и авторитетного действия <…> и не следует приступать к таким мерам, которые уменьшают авторитет власти, дозволять обществу рассуждать о таких вещах, о которых до настоящего времени оно не имело право говорить»[50].

После некоторого периода колебаний, 29 апреля (11 мая) 1881 года императором был подписан (опубликован 30 апреля (12 мая) 1881 года[51]) составленный Победоносцевым Манифест о незыблемости самодержавия, возвестивший об отходе от прежнего либерального курса, глася, в частности: «Но посреди великой НАШЕЙ скорби Глас Божий повелевает НАМ стать бодро на дело Правления, в уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и истину Самодержавной власти, которую МЫ призваны утверждать и охранять для блага народнаго от всяких на неё поползновений». Манифест призывал «всех верных подданных служить верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, — к утверждению веры и нравственности, — к доброму воспитанию детей, — к истреблению неправды и хищения, — к водворению порядка и правды в действии всех учреждений».

Сразу после издания Манифеста либерально настроенные министры и сановники (Лорис-Меликов, Дмитрий Милютин, великий князь Константин Николаевич) вынуждены были подать в отставку; во главе Министерства внутренних дел 4 (16) мая стал граф Николай Игнатьев, имевший тогда репутацию славянофила; во главе Военного министерства — Пётр Ванновский. Изданный графом Игнатьевым 6 (18) мая 1881 года «циркуляр начальникам губерний», среди прочего, гласил: «<…> великие и широко задуманные преобразования минувшего Царствования не принесли всей той пользы, которую Царь-Освободитель имел право ожидать от них. Манифест 29 апреля указывает нам, что Верховная Власть измерила громадность зла, от которого страдает наше Отечество, и решила приступить к искоренению его <…>»[52].

Другие видные чиновники Александра III также негативно оценивали результаты реформ предыдущего царствования. Так, К. П. Победоносцев на первом совещании правительства Александра III 8 (20) марта 1881 года назвал их «преступными реформами», и царь фактически одобрил его речь[53]:328—329[54]. Граф Д. А. Толстой писал Александру III в момент своего назначения министром внутренних дел (1882): «убеждён, что реформы прошлого царствования были ошибкой, что у нас было население спокойное, зажиточное… разные отрасли правительственной деятельности друг другу не вредили, правили местными делами агенты правительства под контролем других высших агентов той же власти, а теперь явилось разорённое, нищенское, пьяное, недовольное население крестьян, разорённое, недовольное дворянство, суды, которые постоянно вредят полиции, 600 говорилен земских, оппозиционных правительству»[55]:64—65. Один из главных идеологов нового курса правительства, М. Н. Катков, призывал брать пример у англичан, научившихся проводить реформы без революций, и выступил с программой контрреформ[55]:68—71. Все министры финансов Александра III (Бунге, Вышнеградский, Витте) были противниками принципов либеральной экономики, проводившихся в жизнь при Александре II; в частности, С. Ю. Витте в одной из своих статей назвал «сумасбродством» попытку перекроить экономическую жизнь России в соответствии с этими принципами[56]. Сам Александр III полагал, что убийство его отца стало следствием проводившихся при нём либеральных реформ[55]:49.

Соответственно правительство видело свою задачу в устранении проблем, порождённых этими реформами (что в некоторых сферах выразилось в контрреформах), и в принятии полицейских мер, направленных на преодоление революционной смуты, возникшей в конце предыдущего царствования. Многие из них являлись лишь продолжением или упорядочением тех полицейских мер, которые уже были введены в течение 1878—1880 годов.

Министр внутренних дел Н. Игнатьев предложил императору идею созыва земского собора, о чём составил проект (Б. Б. Глинский писал, что проект был составлен славянофилом Голохвастовым при содействии И. С. Аксакова[57]) Высочайшего манифеста (помечен 6 мая 1882 года), предлагавший созыв собора одновременно с коронацией императора в Москве[58]. Однако этот проект в мае 1882 года был отвергнут Александром[59], который писал 15 мая того же года Победоносцеву: «Обращаюсь снова к Вам, любезный Константин Петрович, за советом. Я всё более убеждаюсь, что гр. Игнатьев совершенно сбился с пути и не знает, как итти и куда итти; так продолжаться не может. Оставаться ему министром трудно и нежелательно. <…>»[60]. Игнатьев был отправлен в отставку.

«Распоряжение о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия и проведение определённых местностей в состояние усиленной охраны» (14 (26) августа 1881 года) предоставляло право политической полиции в 10 губерниях Российской империи действовать согласно ситуации, не подчиняясь администрации и судам. Власти при введении этого законодательного акта в какой-либо местности могли без суда высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения, органы печати и торгово-промышленные предприятия. Фактически в России устанавливалось чрезвычайное положение, просуществовавшее, несмотря на временный характер этого закона, до 1917 года.

С тех пор либеральные реформы в политической области, начатые в предыдущем царствовании, уже не ставились на очередь — вплоть до царского манифеста 17 октября 1905 года. Распространение новых учреждений на области, оставшиеся ещё под действием дореформенных порядков, продолжалось, постепенно захватывая отдалённые окраины империи; но в то же время преобразованные учреждения подверглись новой переработке, на основах, не соответствовавших традициям преобразовательной эпохи[55]:256—262.

В 1889 году для усиления надзора за крестьянами были введены должности земских начальников с широкими правами. Они назначались из местных дворян-землевладельцев. В новом положении о земствах 1890 года было усилено сословно-дворянское представительство.

Уже в 1882—1884 годах были изданы новые, крайне стеснительные правила о печати, библиотеках и кабинетах для чтения, названные временными, но действовавшие до 1905 года. Были закрыты многие издания, упразднена автономия университетов; начальные школы передавались церковному ведомству — Святейшему Синоду. Затем последовал ряд мер, расширяющих преимущества поместного дворянства — закон о дворянских выморочных имуществах (1883), организация долгосрочного кредита для дворян-землевладельцев, в виде учреждения дворянского земельного банка (1885), вместо проектированного министром финансов всесословного поземельного банка.

Городовое положение 1892 года заменило прежнюю систему трёхклассных выборов выборами по территориальным избирательным участкам, но в то же время ограничило количество гласных и усилило зависимость городского самоуправления от администрации. Избирательного права лишились приказчики и мелкие торговцы, другие малоимущие слои города.

В области суда закон 1885 года поколебал принцип несменяемости судей, закон 1887 года ограничил судебную гласность, закон 1889 года сузил круг действий суда присяжных.

В сфере народного просвещения состоялась новая университетская реформа (устав 1884 года), уничтожившая университетское самоуправление, передача школ грамоты в руки духовенства, уменьшение льгот по образованию для отбывания воинской повинности, преобразование военных гимназий в кадетские корпуса. Был выпущен циркуляр о кухаркиных детях, ограничивший получение образования детьми из низших слоёв общества.

В целом в течение царствования Александра III произошло резкое уменьшение протестных выступлений, характерных для второй половины царствования Александра II. Историк М. Н. Покровский указывал на «несомненный упадок революционного рабочего движения в середине 80-х годов», что, по его мнению, явилось результатом мер правительства Александра III[61]:259. Пошла на спад и террористическая активность. После неудавшейся в 1887 году подготовки убийства Александра III террористических актов в стране не было вплоть до начала XX века[источник не указан 3009 дней].

По мнению историка С. С. Ольденбурга, во время правления императора Александра III в правительственных сферах наблюдались «критическое отношение к тому, что именовалось „прогрессом“» и стремление придать России «больше внутреннего единства путём утверждения первенства русских элементов страны»[62].

В царствование Александра III стали более жёстко исполняться законы о евреях (иудеях): после убийства Александра II в 1881 году по стране прокатилась вызвавшая озабоченность правительства волна беспорядков[63], связанных с наличием евреев, проживавших за чертой оседлости (иногда на основании разрешающих циркуляров прежних министров внутренних дел)[64]. В связи с недовольством части местного нееврейского населения правительство приняло ряд распоряжений, в частности, «Временные правила о евреях» 1882 года, направленных на выселение евреев, проживавших в таких городах и местностях: согласно действовавшему законодательству, они, за изъятием специально оговорённых категорий лиц, выселялись в черту оседлости; была установлена процентная норма для евреев в средних, а затем и высших учебных заведениях (в черте оседлости — 10 %, вне черты — 5, в столицах — 3 %). Были попытки заставить соблюдать антиеврейское законодательство (ограничения в передвижении по стране, ведении бизнеса и т. п.) в отношении приезжавших в Россию граждан США еврейского происхождения[65].

Впрочем, ряд авторитетных еврейских деятелей поддержали политику Александра III в еврейском вопросе. Так, 11 (23) мая 1881 года император принял в Гатчинском дворце еврейскую депутацию в составе барона Г. О. Гинцбурга, банкира А. И. Зака[66], адвокатов А. Я. Пассовера и Банка, учёного Берлина; во время аудиенции барон Гинцбург выразил «беспредельную благодарность за меры, принятые к ограждению еврейского населения в настоящее тяжёлое время»[67].

На национальных окраинах активно проводилась политика русификации. В 1880-х годах было введено обучение на русском языке в польских вузах (ранее, после восстания 1863—1864 годов, оно было там введено в школах). В Польше, Финляндии, Прибалтике русифицировались надписи на железных дорогах, афишах и т. д.[55]:118—124

Принятые правительством в 1885 г. «Правила об армяно-григорианских церковно-приходских училищах» предписывали местным властям приостанавливать работу армянских учебных заведений.[68] В следующем году они вновь были открыты.

В сфере конфессиональной политики определяющим было влияние обер-прокурора Победоносцева, который, опираясь на поддержку своих начинаний императором, стремился к усилению православной религиозности в обществе: оживилась деятельность православных миссий внутри Империи и за границей, возросли число церковных периодических изданий и тиражи духовной литературы; стимулировалось учреждение церковных братств, восстанавливались закрытые в прежнее царствование приходы, шло интенсивное строительство новых храмов и основание новых монастырей (ежегодно освящалось до 250 новых церквей и открывалось до десяти монастырей); 13 июня[~ 1] 1884 года для всех епархий Империи, кроме Рижской, а также Великого Княжества Финляндского, были утверждены «Правила о церковно-приходских школах», количество которых достигло к концу царствования 30 тыс. с 917 тыс. учеников (в 1884 году — 4,4 тыс. со 105 тыс. учеников)[69]. В царствование Александра III количество епархий в пределах России выросло с 59 до 64, викарных кафедр — с 28 до 37; количество монастырей (включая архиерейские дома) увеличилось с 631 (включая 183 женских) до 774 (включая 252 женских); общее число членов российской Церкви выросло с 64 097 740 обоего пола — до 75 659 700 («общее приращение за означенное время составило 11 561 960 чел., в том числе 11 327 930 чрез размножение народное и 234 030 — чрез принятие под сень св. церкви из разных иных вер и исповеданий»[70]).

Противоречивой была политика Александра III в отношении старообрядчества. 3 (15) мая 1883 года, несмотря на противодействие Победоносцева (отказывавшегося называть старообрядцев иначе как «раскольниками» и являвшегося сторонником объявления всех старообрядцев, кроме единоверцев, вне закона), был принят закон о старообрядцах, предоставлявший им крайне дискриминационный, но всё же легальный статус[71].

Начало 1880-х годов ознаменовалось рядом важных позитивных мероприятий, призванных устранить недостатки предшествующего царствования и облегчить положение народных масс. Понижение выкупных платежей, узаконивание обязательности выкупа крестьянских наделов, учреждение крестьянского поземельного банка для выдачи ссуд крестьянам на покупку земель (1881—1884) имели целью сгладить неблагоприятные для крестьян стороны реформы 1861 года.

Отмена подушной подати (18 (30) мая 1886 года), введение налога на наследство и процентные бумаги, повышение промыслового обложения (1882—1884) обнаруживали желание приступить к коренному переустройству податной системы в смысле облегчения беднейших классов; ограничение фабричной работы малолетних (1882) и ночной работы подростков и женщин (1885) было направлено на защиту труда; учреждение комиссий по составлению уложений уголовного и гражданского (1881—1882) отвечало несомненной назревшей потребности; учреждённая в 1881 комиссия статс-секретаря Каханова приступила к подробному изучению нужд местного управления, с целью усовершенствования областной администрации применительно к началам крестьянской и земской реформы.

В позднейшее время лишь немногие разрозненные меры были отмечены тем же направлением, как, например, законы о переселениях (1889), о неотчуждаемости крестьянских наделов (1894), об урегулировании фабричного труда (1886, 1897).

Среди положительных изменений во времена царствования Александра III отмечается издание указа «О сохранении лесов», в котором генерал-губернаторам предписывалось учреждать губернские лесоохранительные комитеты для решения проблем, которые касались лесов центральной части России, их охраны и восстановления. В частности, данный указ был направлен на предотвращение вырубки лесов и сохранение природоохранных функций[72]

В царствование было спущено на воду 114 новых военных кораблей, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров; русский флот занял 3-е место в мире после Англии и Франции в ряду мировых флотов — суммарное водоизмещение флота России достигало 300 тысяч тонн[~ 2].

Генерал А. Ф. Редигер (военный министр в 1905—1909; в царствование Александра III служил в центральном аппарате министерства) в своих воспоминаниях (1917—1918) писал о кадровой политике в военном ведомстве того времени[73]:

«Во всё царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во всё это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это была вина, самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой нелепой системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны».

Прямо противоположной точки зрения придерживался С. Ю. Витте (ставший в его царствование министром путей сообщения, а затем министром финансов). Он писал, что при Александре III армия и военное ведомство были приведены в порядок после их дезорганизации в период русско-турецкой войны 1877—1878 годов, чему способствовало полное доверие, оказываемое министру Ванновскому и начальнику главного штаба Обручеву со стороны императора, не допускавшего постороннего вмешательства в их деятельность. Поэтому «в течение 13 лет [царствования] министерство это было в порядке. Оно начало расстраиваться по смерти Александра III, когда это министерство начали дёргать, начали вмешиваться Великие Князья, министерство стали кроить, то по одному образцу, то по другому… стали постоянно переменяться высшие чины этого министерства, чуть ли не ежегодно делались преобразования; вследствие всего этого министерство в значительной степени порасстроилось», что способствовало неудачному исходу русско-японской войны[74].

Покушение на Александра III, которое должно было произойти 1 (13) марта 1887 года, в день годовщины смерти императора Александра II, готовилось несколько месяцев, но не состоялось. Причиной тому было, по большей части, несерьёзное отношение одного из идейных организаторов покушения Петра Шевырёва. Не продумав до конца план действий, Шевырёв потерпел неудачу, коснувшуюся, кроме него самого, ещё четверых террористов — Василия Осипанова, Василия Генералова, Пахомия Андреюшкина и Александра Ульянова, старшего брата Владимира Ульянова (Ленина).

В курс дела были введены ненадёжные люди, такие как студенты Петербургского университета Горкун и Канчер, и некоторые другие лица, имевшие отношение к покушению. Сам Шевырёв, осознав угрозу и риск, на который он идёт, готовя покушение, и возможно предвидя предстоящее поражение, в феврале 1887 года уехал в Крым под предлогом развивающегося туберкулёза.

Из прошения вдовы действительного статского советника Марии Ульяновой о помиловании сына: «Если бы я могла представить сына злодеем, у меня бы хватило мужества отречься от него[~ 3]… Сын мой всегда был ненавистником терроризма».

Отзыв Александра III: «Хорошо же она знает сына!»

Все основные участники и организаторы покушения были арестованы 1 (13) марта 1887 года (Шевырёв — 7 марта) и повешены в Шлиссельбургской крепости 8 (20) мая 1887 года. Остальные были приговорены к пожизненным ссылкам или ссылкам на 20 лет. Арестована была также сестра Александра Ульянова — Анна Ульянова.

Большие успехи были достигнуты в развитии промышленности. Настоящая техническая революция началась в металлургии; выпуск чугуна, стали, нефти, угля в период с середины 1880-х по конец 1890-х годов увеличивался рекордными темпами за всю историю дореволюционной промышленности[~ 4]. Протекционистская политика правительства включала несколько повышений импортных пошлин, причём начиная с 1891 года в стране начала действовать новая система таможенных тарифов, самых высоких за предыдущие 35—40 лет (тариф 1891 года). Это способствовало не только промышленному росту, но и улучшению внешнеторгового баланса и укреплению финансов государства.

Финансовая стабилизация и бурный рост промышленности были достигнуты во многом благодаря грамотным и ответственным чиновникам, назначенным императором на пост министра финансов: Н. Х. Бунге (1881—1886), И. А. Вышнеградскому (1887—1892), С. Ю. Витте (с 1892 года), а также благодаря самому Александру III. Существенные изменения произошли в области налогообложения. Была отменена подушная подать, дававшая государству ежегодно 42,5 миллиона рублей, введён квартирный налог; началось усиленное расширение и повышение косвенного обложения.

Чтобы возместить потери государства от этих мер, Бунге вводил косвенные налоги и налоги с доходов. Были установлены акцизные сборы на водку, табак, сахар, нефть; облагались новыми налогами городские дома, торговля, промыслы, доходы от денежных капиталов; повышались таможенные пошлины на товары, ввозимые из-за границы. Только с 1882 по 1885 год пошлины выросли более чем на 30 %.

Расширение таможенных сборов Бунге рассматривал не только с точки зрения пополнения государственных денежных запасов, он придавал этому более широкое значение: «Таможенные пошлины, взимаемые с товаров, привозимых из-за границы, имеют первостепенное значение как мера, ограждающая отечественную промышленность от иностранного соперничества и способствующая развитию внутреннего производства».

Правительство помогло росту российской промышленности, исходя также из потребностей укрепления военной мощи. Одновременно оно осуществило значительное сокращение армии, что приносило дополнительно 23 млн рублей в год.

Для обсуждения предположений о необходимых государственных преобразованиях император пригласил в Петербург сведущих лиц из числа земцев на совещание о понижении крестьянских выкупных платежей. Последствием работ этого совещания явилось чрезвычайно важное для крестьян высочайшее повеление о повсеместном понижении выкупных платежей.

В царствование Александра III разразился голод 1891—1892 годов.

В царствование Александра III Россия не вела ни одной войны. За поддержание европейского мира Александр III получил прозвище Миротворца. Как писал С. Ю. Витте, «Император Александр III, получив Россию при стечении самых неблагоприятных политических конъюнктур, — глубоко поднял международный престиж России без пролития капли русской крови»[75]. Подобную же оценку давали результатам внешней политики Александра III другие современники[55]:53.

Период со второй половины 1878 до середины 1881 года был для внешней политики России трудным временем, когда приходилось балансировать на грани войны. Главным противником России считалась Великобритания. Австро-Венгрия тоже не скрывала своей вражды к России из-за соперничества за влияние на Балканах. Когда весной 1881 года на обеде в Зимнем дворце австрийский посол заговорил о возможной мобилизации «двух или трёх корпусов» для защиты балканских интересов Австро-Венгрии, то Александр III взял вилку, согнул её петлёй и бросил к прибору посла со словами: «Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя корпусами!»[76]

В целом Александр III был достаточно осторожен во внешней политике[77]. По мнению С. Ю. Витте, это было в немалой степени связаны с личностью самого царя, и в частности, с его честным, благородным, правдивым, прямым и миролюбивым характером[78]. В целом политика Александра III способствовали укреплению международного положения и престижа России, что отмечали и другие современники: «Россия, возведённая императором Александром III на высокую степень могущества, получила решающий голос в делах европейских и азиатских»[79][80].

Главой министерства иностранных дел в марте 1882 года стал Николай Гирс, остававшийся на этом посту в течение всего царствования Александра III.

Входившая ранее в Османскую империю, Болгария в результате русско-турецкой войны (1877—1878) в 1879 году обрела свою государственность. Болгария стала конституционной монархией, причём конституция нового государства была разработана в Петербурге. А претендент на болгарский престол, по Берлинскому договору 1878 года, должен был получить одобрение российского императора. Русско-турецкая война и Берлинский конгресс выявили противоречия между интересами России и Австро-Венгрии. Россия пыталась их устранить посредством заключения нового соглашения с Австро-Венгрией и Германией (возобновление «Союза трёх императоров»). В результате долгих переговоров в 1881 году между тремя государствами было заключено соглашение о нейтралитете. К нему был приложен протокол о разграничении сфер влияния, по которому Болгария и Восточная Румелия (Южная Болгария) были отнесены к русской сфере влияния, Босния, Герцеговина и Македония — к австро-венгерской. Однако последовавшие вскоре после этого события в Болгарии изменили ситуацию.

Князем Болгарии в 1879 году стал 22-летний гессенский принц Александр Баттенберг, племянник императрицы Марии Александровны и офицер германской армии, рекомендованный Александром II. В первые годы своего правления болгарский князь проводил дружественную России политику. Однако уже в 1883 году он решил избавиться от «русской опеки», в результате чего русские министры его правительства подали в отставку. В 1885 году он, с ведома Германии и Австро-Венгрии, и неожиданно для российских дипломатов, провозгласил объединение Северной и Южной Болгарии (Восточной Румелии, входившей в состав Османской империи), а сам был провозглашён «князем соединённой Болгарии». При этом из Восточной Румелии были изгнаны турецкие чиновники.

Такое усиление Болгарии показалось Сербии опасным, и она, подстрекаемая Австро-Венгрией, в ноябре 1885 года объявила войну «соединённой Болгарии». Но болгарская армия разбила сербскую и вступила на территорию Сербии (см. Сербско-болгарская война)

Провозглашение объединённой Болгарии вызвало острый балканский кризис. Хотя война Болгарии и Сербии оказалась скоротечной, но в любой момент войну Болгарии могла объявить Турция. Александр III был разгневан, поскольку болгарский князь, сначала решивший положить конец «русскому влиянию», теперь своими провокационными действиями, не согласованными с Россией, мог способствовать вовлечению России в новую войну с Турцией. И тогда Александр III предложил Болгарии самой решать свои внешнеполитические проблемы и не стал вмешиваться в болгаро-турецкие отношения. Тем не менее Россия объявила Турции, что она не допустит турецкого вторжения в Восточную Румелию.

Результатом балканского кризиса стало дальнейшее охлаждение отношений России и Болгарии и даже разрыв дипломатических отношений между ними в 1886 году. В 1887 году новым болгарским князем стал Фердинанд I, принц Кобургский, состоявший до этого офицером на австрийской службе. Россия окончательно утратила своё влияние на Болгарию, и их отношения оставались натянутыми. С другой стороны, болгарский кризис способствовал улучшению отношений России и Турции.

В 1880-е годы продолжалось геополитическое противостояние России и Англии: столкновение интересов двух европейских государств происходило на Балканах, в Средней Азии. Продолжалось противостояние Германии и Франции. Не прошло и 10 лет после франко-прусской войны, как два государства снова оказались на грани войны друг с другом. В этих условиях и Германия, и Франция стали искать союза с Россией. 6 (18) июня 1881 года, по инициативе германского канцлера О. Бисмарка, был подписан австро-русско-германский договор[81][82], готовившийся ещё при Александре II, обновлённый «Союз трёх императоров», который предусматривал благожелательный нейтралитет каждой из сторон в случае, если бы одна из них оказалась в войне с 4-й стороной. В то же время втайне от России в 1882 году был заключён Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) против России и Франции, который предусматривал оказание странами-участницами военной помощи друг другу на случай военных действий с Россией или Францией. Заключение Тройственного союза стало для Александра III главным побудительным мотивом к поиску союза с Францией. Как писал О. Егер, «в октябре того же [1879] года Бисмарк лично отправился в Вену и, под его непосредственным влиянием, был заключён сначала двойственный оборонительный союз между Австро-Венгрией и Германией, который вскоре обратился в тройственный союз, когда к нему присоединилась и Италия. Трактат, касающийся этого союза, был подписан 7 октября 1879 года и всеми своими параграфами направлен против России: участвующие в нём стороны обязуются в случае нападения со стороны России, всеми силами помогать друг другу против общего врага; в случае нападения какой-либо державы на одну из участвующих в трактате сторон, другая обязуется сохранять доброжелательный нейтралитет; в случае же какой-либо поддержки, оказываемой нападающей державе Россией, участвующие в трактате стороны обязуются заодно действовать всеми силами против России». И далее — «император Александр III в самый разгар торжеств, сопровождавших возобновление Тройственного союза, протянул руку Франции»[79].

В 1887 году, во время обострения отношений между Германией и Францией, Александр III предпринял действия по недопущению новой войны между этими странами. Он напрямую обратился к германскому императору Вильгельму I (которому приходился внучатым племянником) и удержал его от нападения на Францию.

В условиях развала (после сербско-болгарского военного конфликта 1885—1886 годов) «Союза трёх императоров» Германия, стремясь избежать русско-французского сближения, пошла на заключение двустороннего соглашения с Россией. «Застраховавшись» для новой войны против Франции союзом с Австро-Венгрией и Италией, Германия решила «перестраховаться» соглашением с Россией. В итоге 6 (18) июня 1887 года между Россией и Германией был заключён так называемый «Договор перестраховки», по которому обе стороны должны были сохранять нейтралитет при войне одной из них с любой третьей великой державой, кроме случаев нападения Германии на Францию или России на Австро-Венгрию.

Но у России и Германии достаточно быстро стали накапливаться экономические противоречия. В 1887 году Германия отказалась предоставить России ранее обсуждавшийся заём и повысила пошлины на русский хлеб, в то же время для ввоза американского зерна в Германию были введены благоприятные условия. В ответ Россия ввела новый («максимальный») тариф, повысивший существующие пошлины в 2 раза или на десятки процентов, который был применён в отношении немецких продуктов обрабатывающей промышленности. В свою очередь, Германия предприняла новое повышение пошлин на русский хлеб, а в ответ Россия ввела ещё более высокие пошлины в отношении немецких товаров. Вначале эти действия вызвали протест Германии, прервавшей шедшие до этого торговые переговоры с Россией, однако, обнаружив твёрдость позиции России по вопросу таможенных пошлин, она вскоре предложила возобновить переговоры, приведшие к русско-германскому торговому договору 1894 года.

По мнению С. Ю. Витте и экономических историков, Россия посредством этих шагов, вошедших в историю как «таможенная война», вынудила Германию быстро изменить своё отношение и заключить с ней торговый договор, весьма для неё выгодный, — в чём заслуга не только Витте, руководившего этими действиями, но и Александра III, который лично утверждал повышения ставок тарифа вопреки мнению дипломатов (Гирса и Шувалова) и многих членов правительства и Государственного совета и не побоялся пойти на временное обострение отношений с Германией ради экономических интересов России. Как писал впоследствии Витте, объясняя логику этих действий: «Я отлично понимал, что мы в состоянии гораздо легче выдержать этот бескровный бой, нежели немцы, потому что вообще в экономическом отношении мы… гораздо более выносливы, нежели немцы, так как всякая нация, менее развитая экономически… при таможенной войне, конечно, менее ощущает потери и стеснения, нежели нация с развитой промышленностью и с развитыми экономическими оборотами»[83].

Начавшееся в конце 1880-х сближение России и Франции отвечало интересам обеих стран. Для Франции это был единственный путь избежать войны с Германией, России же был необходим надёжный союзник, ввиду того что все прежние союзники оказались ненадёжными. Долгое время сближению России и Франции мешали идеологические разногласия. Франция покровительствовала русским революционерам, борцам с самодержавием; русское правительство отвергало республиканские идеалы, которых придерживалась Франция. Александр III преодолел эти идеологические разногласия и заставил своё окружение, придерживавшееся консерватизма во внутренней политике, пойти на сближение с республиканской Францией. Это приветствовалось значительной частью общества, но шло вразрез с традиционной линией российского МИД (и личными взглядами Гирса и его ближайшего влиятельного помощника Ламздорфа[84]).

В 1887 году французское правительство предоставило России крупные кредиты. В 1891 году во время визита французской эскадры в Кронштадт царь лично взошёл на французский флагман «Marengo», где стоя и отдавая воинское приветствие, выслушал «Марсельезу» — гимн Франции и Французской революции. Сближение России и Франции стало неприятным сюрпризом для Бисмарка, ушедшего в отставку в 1890 году. Советский историк Евгений Тарле, сравнивая Бисмарка с французским дипломатом Талейраном, имевшим репутацию образца ловкости и проницательности, замечал:

Бисмарк <…> долго думал (и говорил), что франко-русский союз абсолютно невозможен, потому что царь и «Марсельеза» непримиримы, и когда Александр III выслушал на кронштадтском рейде в 1891 году «Марсельезу» стоя и с обнажённой головой[~ 5], то Бисмарк тогда только, уже в отставке, понял свою роковую ошибку, и его нисколько не утешило глубокомысленное разъяснение этого инцидента, последовавшее с российской стороны, что царь имел в виду не слова, а лишь восхитительный музыкальный мотив французского революционного гимна. Талейран никогда не допустил бы такой ошибки: он только учёл бы возможный факт расторжения русско-германского пакта и справился бы вовремя и в точности о потребностях русского казначейства и о золотой наличности французского банка и уже года за два до Кронштадта предугадал бы, что царь без колебаний почувствует и одобрит музыкальную прелесть «Марсельезы».

— [85]

В течение июля 1891 года велись переговоры о сближении между Россией и Францией. 28 июля Александр III утвердил окончательную редакцию договора, и 15 (27) августа 1891 года русско-французское политическое соглашение вступило в силу. В случае нападения на Францию Германии или Италии, поддержанной Германией, и в случае нападения на Россию Германии или Австро-Венгрии, поддержанной Германией, стороны, подписавшие соглашение, должны были оказать друг другу военную помощь. Россия должна была мобилизовать для ведения военных действий 1,6 млн чел., Франция — 1,3 млн чел. В случае начала мобилизации в одной из стран Тройственного союза Франция и Россия немедленно приступали к мобилизации. Союзники обещали не заключать сепаратного мира в случае войны и установить постоянное сотрудничество между штабами русской и французской армий. В 1892 году начальники генеральных штабов двух стран подписали военную конвенцию, носившую оборонительный характер.

В 1894 году между Россией и Францией состоялся обмен дипломатическими нотами, после которого русско-французский союз получил политическое оформление.

В Средней Азии продолжалась политика, начатая и в основном осуществлённая в предыдущее царствование. После присоединения к России при Александре II Казахстана, Кокандского ханства и подчинения Бухарского эмирата и Хивинского ханства продолжалось присоединение туркменских племён (Присоединение Мерва к Российской империи). В результате при Александре III территория Российской империи увеличилась ещё на 430 тыс. км². Присоединение Россией Средней Азии вызывало острую озабоченность Великобритании, усматривавшей в таком продвижении России угрозу своим индийским владениям. В 1885 году войска афганского эмира под руководством британских офицеров вышли на левый берег реки Кушка, где находились русские части. Афганский правитель заявил свои претензии на туркменские земли. Произошло военное столкновение, в котором победу одержали русские войска.

Это отрезвило Великобританию и заставило её в том же 1885 году подписать соглашение о создании русско-английских военных комиссий для определения окончательных границ России и Афганистана.

В 1890—1894 годах происходило соперничество российской и британской империй за контроль над Памиром. После экспедиций российских войск под командованием М. Ионова было заключено российско-британское соглашение, по которому часть Памира отошла к Афганистану, часть — к России, а часть — к Бухарскому эмирату, подконтрольному России. На этом экспансия России в Средней Азии завершилась.

В конце XIX в. на Дальнем Востоке началась экспансия Японии. Уже в 1876 году Корея, под японским военным давлением, подписывает договор с Японией, закончивший самоизоляцию Кореи и открывший её порты японской торговле, что в дальнейшем, в 1894 году, привело к войне между Японией и Китаем, а также к соперничеству с Россией из-за Ляодунского полуострова и Кореи и, в конечном итоге, к русско-японской войне в 1904 году. Однако Александр III хорошо понимал, что из-за отсутствия дорог и слабости военных сил на Дальнем Востоке Россия не была готова к военным столкновениям и проводил миролюбивую политику, не строил планов территориальной экспансии в этом регионе.

В 1891 году Россия начала строительство Великой Сибирской магистрали — железнодорожной линии Челябинск-Омск-Иркутск-Хабаровск-Владивосток (около 7 тыс. км), которая должна была связать Дальний Восток с Москвой и Петербургом. Экономическое и военно-стратегическое значение магистрали было чрезвычайно велико. Она открывала возможности для ускорения экономического развития Сибири и Дальнего Востока, позволяла резко увеличить военные силы России на Дальнем Востоке. На закладке дороги во Владивостоке присутствовал цесаревич-наследник, только что закончивший путешествие в Азию прибытием из Японии.

Заслуги Александра III во внешней политике были отмечены Францией, которая назвала главный мост в Париже в честь Александра III (Мост Александра III). Но и Германия, с которой при нём уже не было столь тёплых отношений, как при его предшественниках, высоко его оценивала. Как говорил германский император Вильгельм II после его смерти, «Вот это, действительно, был самодержавный Император»[86].

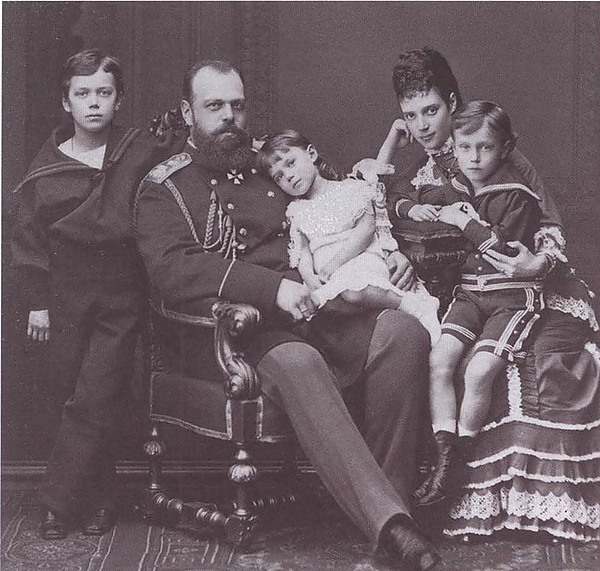

Частная жизнь

Внешностью, характером, привычками и самим складом ума Александр III мало походил на своего отца.

Император отличался высоким (193 см) ростом. В юности он обладал исключительной силой — пальцами гнул монеты и ломал подковы, с годами сделался тучным и громоздким, но и тогда, по свидетельству современников, в его фигуре было что-то грациозное. Он был совершенно лишён аристократизма, присущего его деду и отчасти отцу. Даже в манере одеваться было что-то нарочито непритязательное. Его, например, часто можно было видеть в солдатских сапогах с заправленными в них по-простецки штанами. В домашней обстановке он надевал русскую рубаху с вышитым на рукавах цветным узором. Отличаясь бережливостью, часто появлялся в поношенных брюках, тужурке, пальто или полушубке, сапогах.

Основным местопребыванием императора была Гатчина. Подолгу он жил в Петергофе и Царском Селе, а приезжая в Петербург, останавливался в Аничковом дворце. Зимний он не любил. Придворный этикет и церемониал при Александре стали гораздо проще. Он сильно сократил штат министерства двора, уменьшил число слуг и ввёл строгий надзор за расходованием денег. Дорогие заграничные вина были заменены крымскими и кавказскими, а число бало́в ограничено четырьмя в год.

Вместе с тем большие деньги расходовались на приобретение предметов искусства. Император Александр III в молодости обучался рисованию у профессора живописи Н. И. Тихобразова. Позже Александр Александрович возобновил занятия, продолжив рисовать вместе с женой Марией Фёдоровной под руководством академика А. П. Боголюбова. После восшествия на престол Александр III из-за загруженности делами оставил занятия художествами, сохранив на всю жизнь любовь к искусству[87].

Император был страстным коллекционером, уступая в этом отношении разве что Екатерине II. Гатчинский замок превратился буквально в склад бесценных сокровищ. Приобретения Александра — картины, предметы искусства, ковры и тому подобное — уже не помещались в галереях Зимнего, Аничкова и других дворцов. Собранная Александром III обширная коллекция картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур после его смерти была передана в учреждённый российским императором Николаем II в память о своём родителе Русский музей[88][89][90].

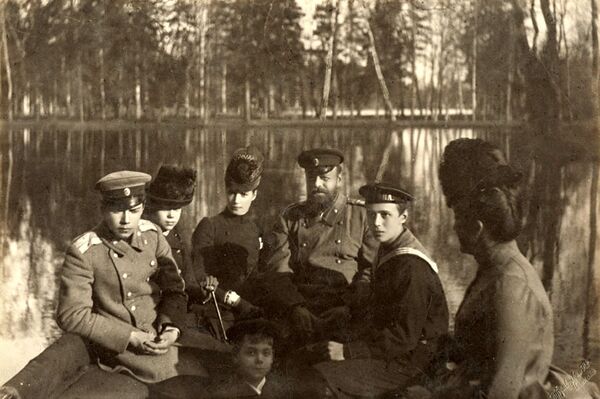

Подобно отцу, Александр увлекался охотой и рыбалкой. Часто летом царская семья уезжала в финские шхеры. Любимым местом охоты императора была Беловежская пуща. Иногда императорская семья вместо отдыха в шхерах уезжала в польское Ловичское княжество, и там с азартом предавалась охотничьим забавам, особенно охоте на оленей, а завершала отпуск чаще всего поездкой в Данию, в замок Бернсторф, где время от времени собирались со всей Европы коронованные сородичи Дагмары. Во время летнего отдыха министры могли отвлекать императора лишь в экстренных случаях, однако в течение всего остального года Александр всецело отдавался делам.

Император профессионально играл на тромбоне и баритон-геликоне (разновидность саксгорна). Будучи ещё цесаревичем, заказал композитору Н. А. Римскому-Корсакову концерт для тромбона с оркестром. Держал духовой оркестр, в котором играл раз в неделю всю жизнь[91].

Супруга: Дагмара Датская (14 (26) ноября 1847 — 13 октября 1928), дочь датского короля Кристиана IX, после перехода в православие Мария Фёдоровна.

Дети[92]:

- Николай Александрович (6 (18) мая 1868 — 17 июля 1918, Екатеринбург), с 1894 года император Николай II

- Александр Александрович (26 мая (7 июня) 1869 — 20 апреля (2 мая) 1870, Санкт-Петербург)

- Георгий Александрович (27 апреля (9 мая) 1871 — 28 июня (10 июля) 1899, Абастумани)

- Ксения Александровна (25 марта (6 апреля) 1875 — 20 апреля 1960, Лондон)

- Михаил Александрович (22 ноября (4 декабря) 1878 — 13 июня 1918, Пермь)

- Ольга Александровна (1 (13) июня 1882 — 24 ноября 1960, Торонто)

До знакомства с Дагмарой цесаревич серьёзно подумывал об отречении от престола и женитьбе на княжне Марии Мещерской[93]. При всей своей внешней строгости в отношении своих близких Александр неизменно оставался преданным семьянином и любящим отцом. Утверждается, что он не только ни разу в жизни не тронул и пальцем детей, но и резким словом не обидел[94]. Его сын Николай II мало походил на отца внешне, но зато его внучка — Мария Николаевна, оказалась очень похожей на деда — отличалась массивностью и силой.

По словам историка П. А. Зайончковского, «Александр III был довольно скромен в личной жизни. Он не любил лжи, был хорошим семьянином, был трудолюбив», работая над государственными делами нередко до 1-2 часов ночи. «Александр III обладал определённой системой взглядов… Оберегать чистоту „веры отцов“, незыблемость принципа самодержавия и развивать русскую народность… — таковы основные задачи, которые ставил перед собой новый монарх… в некоторых вопросах внешней политики он обнаружил и наверное здравый смысл»[53]:300.

Как писал С. Ю. Витте, «у императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Как семьянин — это был образцовый семьянин; как начальник и хозяин — это был образцовый начальник и образцовый хозяин… был хороший хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не только в царской семье, но и у сановников, никогда не встречал того чувства уважения к государственному рублю, к государственной копейке, которым обладал император… Он умел внушить за границею уверенность, с одной стороны, в том, что Он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то ни было, не пожелает никаких захватов; все были покойны, что Он не затеет никакой авантюры… У императора Александра III никогда слово не расходилось с делом. То, что он говорил — было им прочувствовано, и он никогда уже не отступал от сказанного им… Император Александр III был человек чрезвычайно мужественный»[95].

Не переносил нечистоплотности ни в делах, ни в личной жизни. Согласно его собственным заявлениям, он мог простить чиновнику нечистоплотность в делах или в поведении лишь один раз, в случае его раскаяния, а на второй раз неизбежно следовало увольнение провинившегося (известны соответствующие примеры — например, А. А. Абаза). Не терпел своих родственников (например, великих князей Константина Николаевича и Николая Николаевича, принца Георгия Лейхтенбергского), имевших любовные связи с танцовщицами, актрисами и т. п. и открыто их демонстрировавших[96].

Вместе с тем Александр III был не злым и обладал неплохим чувством юмора, о чём говорит, в частности, следующий курьёзный случай. Однажды некий солдат Орешкин напился в кабаке и начал буянить; его пытались урезонить, указывая на висевший в кабаке портрет императора, но солдат в ответ заявил: «А плевал я на вашего государя императора!» Его арестовали и завели было дело об оскорблении царствующей особы, но Александр III, ознакомившись c делом, остановил ретивых чиновников, а на папке начертал: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал»[97]:139.

По словам историка В. Ключевского[98], «этот тяжёлый на подъём царь не желал зла своей империи и не хотел играть с ней просто потому, что не понимал её положения, да и вообще не любил сложных умственных комбинаций, каких требует игра политическая не менее, чем карточная. Сметливые лакеи самодержавного двора без труда заметили это и ещё с меньшим трудом успели убедить благодушного барина, что все зло происходит от преждевременного либерализма реформ благородного, но слишком доверчивого родителя, что Россия ещё не дозрела до свободы и её рано пускать в воду, потому что она ещё не выучилась плавать. Все это показалось очень убедительно, и было решено раздавить подпольную крамолу, заменив сельских мировых судей отцами-благодетелями земскими начальниками, а выборных профессоров назначаемыми, прямо из передней министра народного просвещения. Логика петербургских канцелярий вскрылась догола, как в бане. Общественное недовольство поддерживалось неполнотой реформ или недобросовестным, притворным их исполнением. Решено было окорнать реформы и добросовестно, открыто признаться в этом. Правительство прямо издевалось над обществом, говорило ему: вы требовали новых реформ — у вас отнимут и старые; вы негодовали на недобросовестное искажение высочайше даруемых реформ — вот вам добросовестное исполнение высочайше искажённых реформ».

Болезнь и смерть

17 (29) октября 1888 года царский поезд, идущий с юга, потерпел крушение у станции Борки, в 50 километрах от Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми; были жертвы среди прислуги, но царская семья, находившаяся в момент катастрофы в вагоне-столовой, осталась цела. При крушении обвалилась крыша вагона; Александр, как говорили, удерживал её на своих плечах до тех пор, пока не прибыла помощь[99].

Однако вскоре после этого происшествия император стал жаловаться на боли в пояснице. Профессор В. Ф. Грубе, осмотревший Александра, пришёл к выводу, что страшное сотрясение при падении положило начало болезни почек. Болезнь неуклонно развивалась. Государь все чаще чувствовал себя нездоровым. Цвет лица его стал землистым, пропал аппетит, плохо работало сердце. Зимой 1894 года он простудился, но не стал принимать никаких врачебных мер и продолжал ездить в открытом экипаже. Вскоре у него открылось воспаление лёгких. Вызванный из Москвы профессор Захарьин объявил положение серьёзным и сказал, что выздоровление будет долгим[100]. В сентябре, во время охоты в Беловежье, император почувствовал себя совсем скверно. Берлинский профессор Эрнст Лейден, срочно приехавший по вызову в Россию, нашёл у императора нефрит — острое воспаление почек; по его настоянию Александра отправили в Крым, в Ливадию. Правда, двоюродная сестра государя, греческая королева Ольга Константиновна предлагала Александру ехать в Грецию на лечение, однако по пути император почувствовал себя так плохо, что было решено остановиться в Ливадии.

21 сентября (3 октября) 1894 года императорская семья приехала в Ливадийский дворец. Здесь Александр III, которому не было и пятидесяти лет, угас за месяц. Он страшно похудел, измученный болезнью. Ему почти ничего нельзя было есть, император уже не мог ни ходить, ни лежать и почти не мог уснуть.

20 октября (1 ноября) 1894 года, в 2 часа 15 минут пополудни, сидя в кресле, Александр III умер. Диагноз болезни императора Александра III[101][102]:

«Ливадия, 21 октября (2 ноября) 1894. Диагноз болезни Его Величества Государя Императора Александра Александровича, поведший к Его кончине: Хронический интерстициальный нефрит с последовательным поражением сердца и сосудов, геморрагический инфаркт в левом легком, с последовательным воспалением. Подписано: Лейден, Захарьин, лейб-хирург Гиршев, профессор Н. Попов, почётный лейб-хирург Вельяминов, министр Двора граф Воронцов-Дашков».

Следует особо отметить мнение лейб-хирурга Александра III, Николая Александровича Вельяминова, который считал главной причиной смерти императора гипертрофию сердца и жировое перерождение последнего (вскрытие показало, что изменения в почках были сравнительно незначительны). Таким образом, по мнению Вельяминова, изначальный диагноз, поставленный врачами Александру III, был неточен. Впрочем, как пишет Н. А. Вельяминов, «неточность распознавания не принесла больному ни малейшего вреда, ибо бороться с такими изменениями в сердце мы не имеем средств, но что диагноз был не точен — это факт бесспорный»[103].

Через полтора часа после кончины Александра III в Ливадийской Крестовоздвиженской церкви присягнул на верность престолу новый император — Николай II. На следующий день, 21 октября, в этой же церкви состоялись панихида по покойному императору и обращение в православие лютеранки принцессы Алисы. Она стала Александрой Фёдоровной.

В день кончины и дни, ей предшествующие, при императоре, кроме духовника императорской семьи протопресвитера Иоанна Янышева, преподавшего в последний раз императору Святые Таины, также находился с 8 октября прибывший с великой княгиней Александрой Иосифовной протоиерей Иоанн Сергиев (Иоанн Кронштадтский), который присутствовал в момент самой смерти императора, возложив, по его свидетельству[~ 6], свои руки на его голову, по просьбе умирающего.

Тело покойного несколько дней оставалось в Ливадийском дворце, в ожидании прибытия из Петербурга дубового и серебряного гробов. 27 октября на руках было перенесено в Ялту и морем доставлено в Севастополь на крейсере 1-го ранга Память Меркурия. Далее по железной дороге тело проследовало через Москву (с прохождением процессии до Кремля) в Санкт-Петербург, куда было доставлено 1 ноября того же года и положено в Петропавловском соборе. Отпевание в том же соборе 7 ноября совершил сонм иерархов российской церкви во главе с митрополитом Санкт-Петербургским Палладием (Раевым).

Французская пресса оплакивала смерть Александра как искреннего друга Франции: «Он оставляет Россию более великой, чем её получил». Характерен некролог, появившийся в Revue des Deux Mondes:

Это горе было и нашим горем; для нас оно приобрело национальный характер; но почти те же чувства испытывали и другие нации… Европа почувствовала, что она теряет арбитра, который всегда руководился идеей справедливости[104].

Во время заседания Сената Франции 5 (17) ноября 1894 года его председатель сказал в своей речи, что русский народ переживает «скорбь утраты властителя, безмерно преданного его будущему, его величию, его безопасности; русская нация под справедливой и миролюбивой властью своего императора пользовалась безопасностью, этим высшим благом общества и орудием истинного величия»[104].

27 ноября 2015 года могила Александра III в Петропавловском соборе была вскрыта для проведения следственных действий по делу о гибели его внуков — Алексея и Марии Романовых[105].

Почётные звания и награды

Послужной список и награды Александра III

Александр III в датском военном мундире с лентой ордена Слона

На посмертном портрете кисти Дмитриева-Оренбургского

Военные чины

- Прапорщик (26 февраля (9 марта) 1852)

- Подпоручик (26 февраля (10 марта) 1853)

- Поручик (24 декабря 1855 (5 января 1856))

- Штабс-капитан (26 февраля (10 марта) 1859)

- Капитан (26 февраля (10 марта) 1862)

- Полковник (6 (18) сентября 1863)

- Генерал-майор (30 августа (11 сентября) 1865)

- Генерал-лейтенант (24 сентября (6 октября) 1868)

- Генерал от инфантерии (30 августа (11 сентября) 1874)

- Генерал от кавалерии (30 августа (11 сентября) 1874)

Свитские звания

- Флигель-адъютант (30 августа (11 сентября) 1862)

- Свиты Его Императорского Величества генерал-майор (30 августа (11 сентября) 1865)

- Генерал-адъютант (17 (29) апреля 1868)

Российские награды

- Орден Святого апостола Андрея Первозванного (17 (29) марта 1845)

- Орден Святого Александра Невского (17 (29) марта 1845)

- Орден Святой Анны 1-й ст. (17 (29) марта 1845)

- Орден Белого Орла (17 (29) марта 1845)

- Орден Святого Владимира 4-й ст. (6 (18) августа 1864)

- Орден Святого Станислава 1-й ст. (11 (23) июня 1865)

- Орден Святого Владимира 2-й ст. (30 августа (11 сентября) 1870)

- Орден Святого Владимира 1-й ст. с мечами (15 (27) сентября 1877)

- Орден Святого Георгия 2-й ст. (30 ноября (12 декабря) 1877)

- Золотая украшенная бриллиантами сабля с надписью «За отличное командование Рушукским отрядом» (26 февраля (10 марта) 1878)

- Светлобронзовая медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878» (17 (29) апреля 1878)

Иностранные награды

- Прусский Орден Чёрного орла (27 июля (8 августа) 1857)

- Гессенский Орден Людвига 1-й ст. (27 августа (8 сентября) 1857)

- Ольденбургский Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига (26 июля (7 августа) 1860)

- Вюртембергский Орден Вюртембергской короны (8 (20) сентября 1864)

- Ганноверский Орден Святого Георгия (16 (28) мая 1865)

- Ганноверский Королевский Гвельфский орден (16 (28) мая 1865)

- Нидерландский Орден Нидерландского льва (19 (31) мая 1865)

- Датский Орден Слона (17 (29) июня 1865)

- Шведский Орден Серафимов (2 (14) июня 1865)

- Баварский Орден Святого Губерта (3 (15) июня 1865)

- Бельгийский Орден Леопольда I (11 (23) июня 1865)

- Мекленбург-Шверинский Орден Вендской короны (22 июня (4 июля) 1865)

- Итальянский Высший орден Святого Благовещения (5 (17) июля 1865)

- Французский Орден Почётного легиона (18 (30) июля 1865)

- Португальский Орден Башни и Меча (14 (26) августа 1865)

- Саксен-Веймарский Орден Белого сокола (20 сентября (2 октября) 1865)

- Испанский Орден Золотого руна (3 (15) декабря 1865)

- Бразильский Орден Южного Креста (14 (26) января 1866)

- Турецкий Орден Османие (1 (13) апреля 1866)

- Мексиканский Императорский орден Мексиканского орла (10 (22) апреля 1866)

- Датский Орден Данеброг (11 (23) июня 1866)

- Греческий Орден Спасителя (15 (27) июля 1866)

- Австрийский Орден Святого Стефана, большой крест (24 октября (5 ноября) 1866)

- Саксонский Орден Рутовой короны (25 ноября (7 декабря) 1866)

- Черногорский Орден Князя Даниила I (4 (16) января 1867)

- Бразильский Орден Педру I (15 (27) сентября 1868)

- Портрет персидскго шаха Насреддина (15 (27) декабря 1869)

- Португальский Орден Христа, большой крест (19 (31) августа 1873)

- Португальский Ависский орден, большой крест (19 (31) августа 1873)

- Мальтийский Большой крест Чести и Преданности (22 января (3 февраля) 1876)

- Румынский Орден Звезды Румынии (15 (27) ноября 1877)

- Прусский Орден «Pour le Mérite» (3 (15) декабря 1877)

- Мекленбург-Шверинский Крест «За военные заслуги» (Мекленбург-Шверин) (3 (15) декабря 1877)

- Румынская Медаль «Военная добродетель» (17 (29) января 1878)

- Сербский Орден Таковского креста (26 марта (7 апреля) 1878)

- Румынский Крест «За переход через Дунай» (10 (22) мая 1879)

- Шведский Орден Святого Олафа (20 августа (1 сентября) 1879)

- Японский Орден Восходящего солнца (28 августа (9 сентября) 1880)

- Британский Орден Подвязки (1881)

- Гавайский Орден Камехамехи I (1881)

- Сиамский Орден Королевского дома Чакри (1891)

- Цепь к шведскому Ордену Серафимов (15 (27) февраля 1892)

- Прусский Орден Дома Гогенцоллернов

- Нидерландский Военный орден Вильгельма

- Нидерландский Орден Золотого льва Нассау

- Болгарский Орден «За храбрость»

Память

Следуя заветам предков, Николай II стремился увековечить память о покойном родителе. В частности, 13 (25) апреля 1895 года новый император подписал указ о создании в Петербурге «Русского Музея Императора Александра III» (открыт 7 (19) марта 1898 года)[106], а 31 мая (13 июня) 1912 года был открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете.

После Октябрьской революции память об императоре была стёрта, установленные ему в Российской империи памятники демонтированы, остался только памятник царю в Санкт-Петербурге (который после 1937 года был перемещён несколько раз). Лишь во Франции сохранились топонимы, напоминающие о роли Александра III в заключении франко-русского союза. В конце 1990-х началось воссоздание (и создание новых) монументов этого монарха[~ 7].

В России после распада СССР личность Александра III стала в определённой степени идеализироваться и использоваться националистами, которые связывают с его правлением доктрину «Россия — для русских»[107]. Вместе с тем С. Ю. Витте в своих воспоминаниях не раз подчёркивает, что русский национализм Александра III и его окружения не был направлен на третирование и притеснение национальных меньшинств, что стало характерным для черносотенного движения, поддерживавшегося властью лишь в эпоху Николая II.

В селе Первомайское Чугуевского района Харьковской области в рамках дерусификации снесли памятник российскому императору Александру ІІІ, установленный в 2013 году[108].

В 2021 году под Санкт-Петербургом в Гатчине около дворца был открыт памятник Александру III (скульптор Владимир Бродарский; по эскизу 1899 года Паоло Трубецкого).[109]

Образ в кино

- Яков Малютин — «Степан Халтурин» (1925)

- Михаил Погоржельский — «Василий Суриков» (1959)

- Тони Джей — «Fall of Eagles» (1974).

- Лев Золотухин — «Берег его жизни» (1984)

- Сергей Кудимов — «Роман императора» (1993)

- Геннадий Воропаев — «Великая княгиня Елисавета» (1993)

- Никита Михалков — «Сибирский цирюльник» (1998)

- Венчислав Хотяновский — «Романовы» (2013)

- Михаил Мамаев — «Любовь императора» (2003)

- Александр Феклистов — «Звезда империи» (2007)

- Сергей Гармаш — «Матильда» (2017)

- Борис Хасанов — «Шерлок в России» (2020)

Примечания

Комментарии

Источники

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Александр III // Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. Андреевский — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1890. — Т. I. — С. 76—77.

- ↑ 1 2 D. M. W. Alexander III. (англ.) // Encyclopædia Britannica: a dictionary of arts, sciences, literature and general information / H. Chisholm — 11 — New York City, Cambridge: University Press, 1911. — Vol. 1. — P. 581—583.

- ↑ Alexander III (швед.) — SLS.

- ↑ http://iranian.com/main/blog/darius-kadivar/persian-conquest-bakhtiars-great-nephew-restore-paris-famed-bridge.html

- ↑ https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Alexander_III_of_Russia.html

- ↑ http://sputniknews.com/voiceofrussia/radio_broadcast/2248142/2314900/

- ↑ http://www.freewebs.com/georgeromanov/theparentsofgeorge.htm

- ↑ Мария Феодоровна // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1896. — Т. XVIIIа. — С. 639.

- ↑ Николай II // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1897. — Т. XXI. — С. 124—128.

- ↑ Георгий Александрович // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1892. — Т. VIII. — С. 420.

- ↑ Ксения Александровна // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1895. — Т. XVIа. — С. 907.

- ↑ Михаил Александрович // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1896. — Т. XIXа. — С. 485.

- ↑ Ольга Александровна // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1897. — Т. XXIа. — С. 911.

- ↑ Царь-Миротворец, Большая российская энциклопедия. Дата обращения: 22 апреля 2025.

- ↑ С. Балашова, 2010, с. 7.

- ↑ 1 2 С. Балашова, 2010, с. 8.

- ↑ Мясников А. Л., 2018, с. 19.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 14.

- ↑ С. Балашова, 2010, с. 9.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 17.

- ↑ Мясников А. Л., 2018, с. 31.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 18.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 46.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 48.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 62.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 53—54.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 55.

- ↑ Мясников А. Л., 2018, с. 50.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 64.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 68.

- ↑ Александр III (российский император), Большая российская энциклопедия. Дата обращения: 22 апреля 2025.

- ↑ Толмачёв Е. П., 2007, с. 65.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 70.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 72.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 75.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 95.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 100.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 105.

- ↑ 1 2 Толмачев Е. П., 2007, с. 124.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 126—127.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 128–129.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 138.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 139.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 155.

- ↑ Мясников А. Л., 2018, с. 285.

- ↑ Толмачев Е. П., 2007, с. 184.

- ↑ Платонов О. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации.

- ↑ Правительственный вестник, 8 (20) мая 1884, № 102, с. 1.

- ↑ Цит. по: Письма Победоносцева к Александру III. — М., 1925. — Т. I. — С. 315—317.

- ↑ ГА РФ. Ф. 569. Оп. 1. Д. 98. Л. 1—4. Кат. 52.

- ↑ Правительственный вестник, 30 апреля (12 мая) 1881, № 93, с. 1.

- ↑ Правительственный вестник, 6 (18) мая 1881, № 98, с. 1.

- ↑ 1 2 Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. — М., 1964.

- ↑ Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. / Автореф. дисс. … д. и. н. — М., 2010.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 80-х — начала 90-х годов). — М., 1970.

- ↑ Витте С. Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист. — К., 1889. — С. 3.

- ↑ Глинскій Б. Б. Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ. (Матеріалы для біографіи) // «Историческій Вѣстникъ», апрель 1907, стр. 272.

- ↑ «К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки» / С предисловием Покровского М. Н., Т. 1, М.-Пг., 1923, полутом 1-й, стр. 261—263. Проект предлагал «предстоящее торжество священного венчания и миропомазания Нашего на Царство совершить пред собором высших иерархов церкви православной, высших чинов правительства, высших избранников дворянства и городов и нарочито выборных от земли» (Ibid., стр. 261).

- ↑ «К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки» / С предисловием Покровского М. Н., Т. 1, М.-Пг., 1923, полутом 1-й, стр. 247 (резолюция Александра на докладе Победоносцева от 13 мая 1882 года).

- ↑ «К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки» / С предисловием Покровского М. Н., Т. 1, М.-Пг., 1923, полутом 1-й, стр. 191.

- ↑ Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен / При участии Н. Никольского и В. Сторожева. — М., 1911. — Т. 5.

- ↑ Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. — Белград, 1939. — Т. I. — С. 16.

- ↑ Дубнов С. М. Из истории восьмидесятых годов // Еврейская старина. — 1915. — Вып. III—IV (июль — декабрь). — С. 267—295.

- ↑ Нейман И. Как прикрепили сибирских евреев к местам приписки (1885—1893) // Еврейская старина. — 1915. — Вып. III—IV (июль — декабрь). — С. 383.

- ↑ Энгель В. В. Курс лекций по истории евреев в России. Дата обращения: 2 июля 2013.

- ↑ Зак, Абрам Исаакович // Большая русская биографическая энциклопедия (электронное издание). — Версия 3.0. — М.: Бизнессофт, ИДДК, 2007. в Большой биографической энциклопедии.

- ↑ Цит. по: Дубнов С. Из истории восьмидесятых годов // Еврейская старина. — 1915. — Вып. III—IV (июль — декабрь). — С. 279.

- ↑ Армяне в истории и культуре России XVIII–XX вв.: материалы Международной научной конференции (Москва – Пушкино, 26–28 октября 2016 г.). — Rostov-na-Donu. — 409 pages с. — ISBN 978-5-4376-0156-3, 5-4376-0156-5.

- ↑ Александр III Александрович // Православная энциклопедия. — М., 2000. — Т. I : «А — Алексий Студит». — С. 513—515. — 752 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-89572-006-4.

- ↑ Чрезвычайные события в церкви и государстве // Правительственный вестник. — 14 (26) августа 1898. — № 176. — С. 2. [По материалам «Всеподданнейшего отчёта обер-прокурора святейшего синода К. П. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1894 и 1895 годы»].

- ↑ Кожурин К. Я. К 125-летию закона 1883 года о старообрядцах. Дата обращения: 2 июля 2013. Архивировано 5 июля 2013 года.

- ↑ Исаев А. С. Лес как национальное достояние России // Век глобализации. — 2011. — № 1 (7). — С. 148—158.

- ↑ Редигер А. Ф. История моей жизни. — Гл. 4. — С. 157—158.

- ↑ Витте, 1923, с. 275, 372.

- ↑ Витте, 1923, с. 371.

- ↑ Н. А. Троицкий Россия в XIX веке: Курс лекций. — М.: Высш. шк., 1997. — 431 с.

- ↑ Царь-миротворец: как Александр III правил без войн

- ↑ Витте, 1923, с. 408—409.

- ↑ 1 2 Егер О. Всемирная история. — Т. IV. — Кн. VI. — Гл. 3.

- ↑ Великий князь Александр Михайлович. Император Александр III // Книга воспоминаний. — Париж, 1933. — Гл. V. — С. 70.

- ↑ Документы по «Союзу трёх императоров»

- ↑ 18 June, 1881. The Three Emperors League

- ↑ Витте, 1923, с. 334—342.

- ↑ Манфред А. З. Образование русско-французского союза. — М.: Наука, 1975. — С. 227, 313.

- ↑ Цит. по: Тарле Е. В. Талейран. Из мемуаров Талейрана. — М., 1993. — С. 29.

- ↑ Витте, 1923, с. 169.

- ↑ Музеи Московского Кремля — Выставки. Дата обращения: 18 сентября 2009. Архивировано из оригинала 12 октября 2006 года.

- ↑ Николай II. Об учреждении особого установления под названием «Русский музей императора Александра III» и о представлении для сей цели приобретённого в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом // Полное собрание законов Российской империи, собрание третье. — СПб.: Государственная типография, 1899. — Т. XV, 1895, № 11532. — С. 189.

- ↑ Николай II. Положение о Русском музее императора Александра III // Полное собрание законов Российской империи, собрание третье. — СПб.: Государственная типография, 1900. — Т. XVII, 1897, № 13730. — С. 58—59.

- ↑ Русский музей Архивировано 10 июля 2015 года.

- ↑ Как Александр III основал музыкальную группу и какими хитами радовал подданных, Культурология. Дата обращения: 23 января 2025.