Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Министерство культуры РФ

Министерство культуры РФ

В статье использованы материалы из Государственного каталога Музейного фонда РФ

Госуда́рственный музе́й изобрази́тельных иску́сств и́мени А. С. Пу́шкина (сокр. ГМИИ имени А. С. Пушкина), Пу́шкинский музе́й — российский государственный художественный музей в Москве, одно из крупнейших в современной России собраний западного искусства. Созданный по инициативе историка и археолога, профессора Московского университета И. В. Цветаева, музей был открыт в 1912 году под названием «Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете». Главное здание музея было построено по проекту архитектора Романа Клейна в неоклассическом стиле в виде античного храма. Изначально музей был задуман как учебный, однако после революции 1917 года учреждение было преобразовано в Государственный музей изобразительных искусств. В 1937 году музей получил имя поэта Александра Пушкина[4]. В 1991 году ГМИИ имени Пушкина внесли в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации[5].

По состоянию на 2018 год экспозиция состоит из более чем 670 тысяч предметов и включает в себя коллекцию слепков с античных статуй, художественные произведения, археологические находки, а также собрание предметов из Древнего Египта и Древнего Рима[6][7]. В 2018 году музей посетили 1,3 млн человек, благодаря чему он занял 47-е место в числе самых посещаемых художественных музеев мира[8].

Что важно знать

| Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина | |

|---|---|

| Дата основания | 1898 год |

| Дата открытия | 1912 год |

| Основатель | И. В. Цветаев |

| Местонахождение |

|

| Адрес | Москва, Волхонка, 12 |

| Ближайшая станция метро | Кропоткинская |

| Посетителей в год | |

| Директор | Екатерина Проничева |

| Сайт | Официальный сайт |

|

Награды: |

|

Названия

- 1912—1917 — Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете

- 1917—1923 — Музей изящных искусств при Московском университете

- 1923—1932 — Государственный музей изящных искусств

- 1932—1937 — Государственный музей изобразительных искусств

- 1937 — настоящее время — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

История

На рубеже XIX—XX веков в Российской империи появились частные художественные галереи, финансируемые меценатами и предпринимателями. Идея создания Музея изящных искусств при Московском университете была впервые предложена в 1831 году княгиней Зинаидой Волконской и профессором Степаном Шевырёвым, однако проект не был воплощён. В 1858-м с похожим предложением выступил профессор археологии и искусствоведения Карл Герц, но на проект не нашлось финансирования[7].

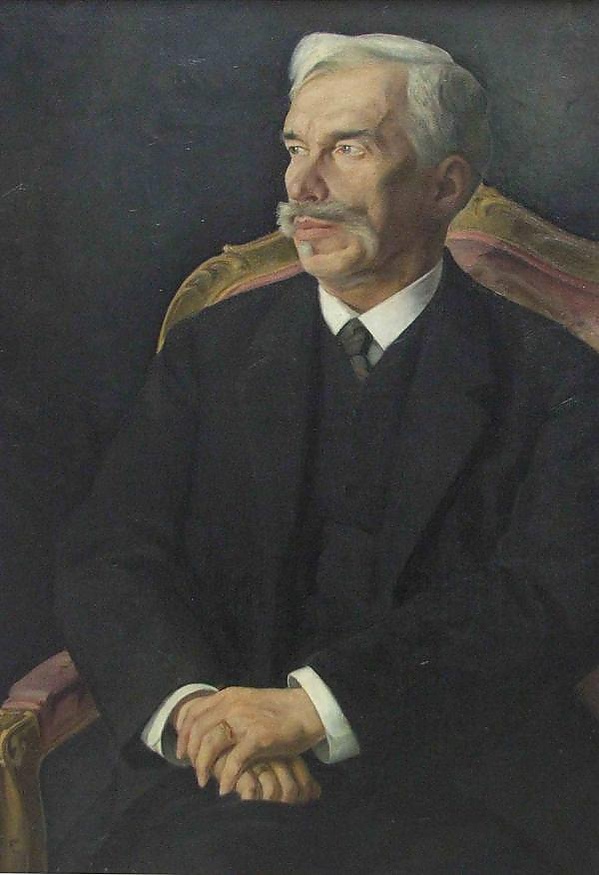

В 1894 году Иван Цветаев, отец поэтессы Марины Цветаевой, предложил на Первом съезде русских художников и любителей художеств создать учебный музей. Примером послужил «Кабинет изящных искусств и древностей» при Московском университете. Новый музей должен был иллюстрировать развитие искусства от древних времён к Средневековью и Возрождению[7].

12 марта 1898 года Цветаев представил проект здания московского Музея изящных искусств императору Николаю II. Предпоказ макетов был назначен в царской бильярдной, где на столах можно было разместить крупные макеты. Император одобрил проект, но выделил всего 200 000 рублей на строительство здания. Однако многие инвесторы, узнав об одобрении Николая II, также начали давать деньги на воплощение этого плана. Так, Римский зал был оплачен князьями Юсуповыми, а копия Пергамского алтаря — архитектором Фёдором Шехтелем. Купчиха Варвара Алексеева выделила около 150 000 рублей при условии, что музей будет носить имя отца императора — Александра III[9][10].

Фундамент будущего здания музея был заложен в конце 1898 года в присутствии Николая II и членов его семьи. В тот же день был организован Комитет по устройству Музея изящных искусств имени Александра III. Организация задумывалась как добровольная, её участники должны были помогать университету в организации научных экспозиций, а также находить средства на его строительство. Первым председателем стал великий князь Сергей Александрович, покровительствующий музею со дня его основания. Заместителем председателя назначили промышленника Юрия Нечаева-Мальцова — главного спонсора музея. Секретарём комитета стал сам Иван Цветаев[7].

В 1896 году Иван Цветаев опубликовал условия архитектурного конкурса для строительства здания музея. Его выиграли начинающий архитектор Роман Клейн и главный инженер Иван Рерберг. В 1904-м в здании случился пожар, уничтоживший большую часть построек и более 175 ящиков слепков, включающих копии из собора Святого Марка в Риме, заказанные незадолго до этого. После пожара многие инвесторы отказались вкладывать деньги в реконструкцию помещений, однако здание было восстановлено на средства Нечаева-Мальцова[11][12]. Музей был возведён к 1912 году в неоклассическом стиле в виде античного храма с высоким подиумом и ионической колоннадой по периметру фасада. Он стал последним сооружением в Москве, построенным с неогреческими элементами. В оформлении интерьера музея Р. И. Клейну помогал скульптор Гамон-Гаман, Георгий Нестерович.

Стеклянный свод спроектировал инженер Владимир Шухов, создавший уникальные конструкции при помощи арочных стяжек, чтобы на экспонаты падал естественный свет[13].

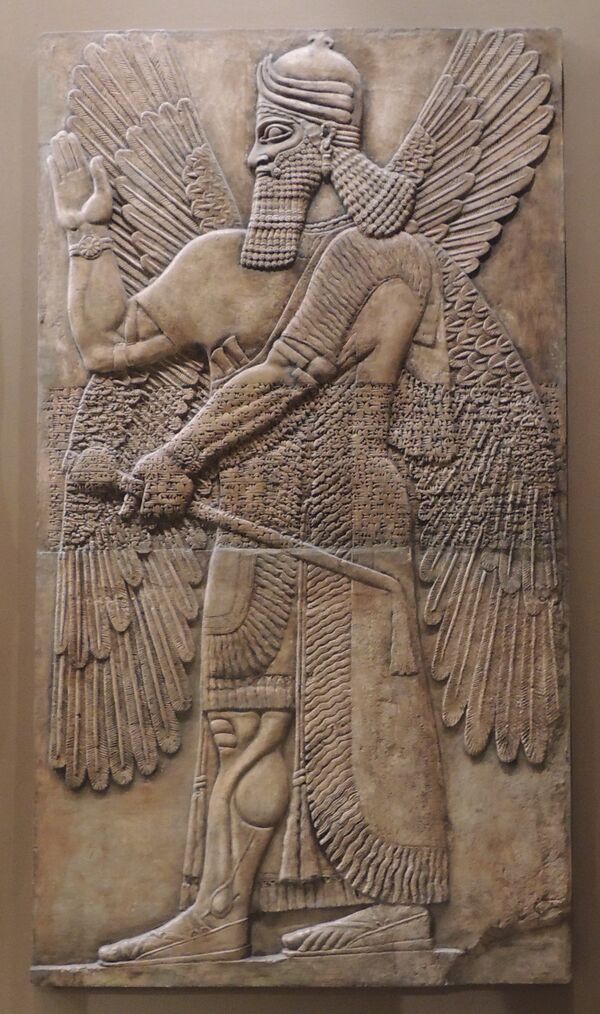

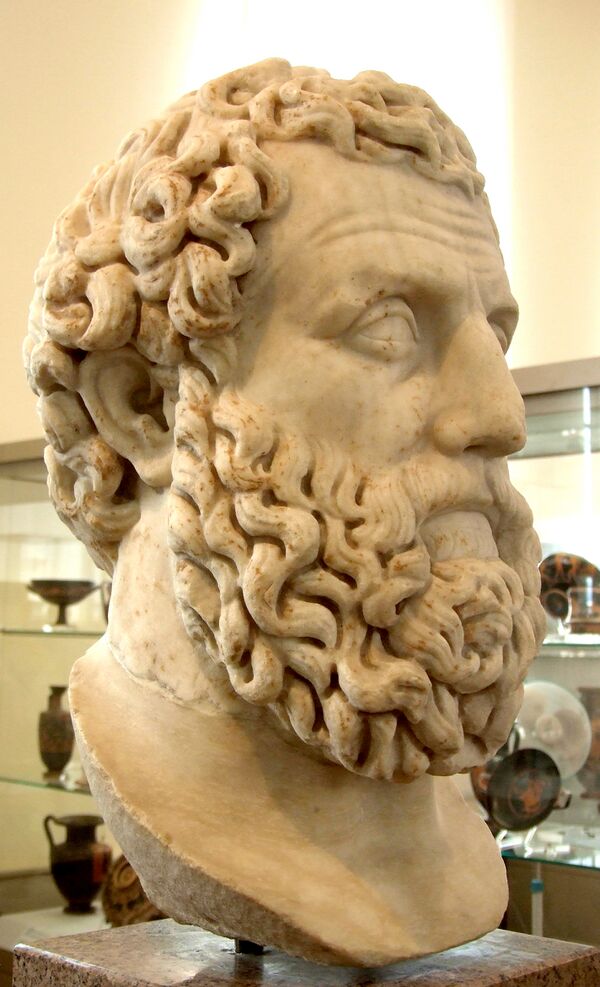

Внутренняя планировка соответствовала музейной экспозиции: анфилада комнат второго этажа была предусмотрена для размещения древнегреческих скульптур и античного искусства. Остальные залы отводились под выставки предметов из Древнего Египта, Ассирии, работ Итальянского и Северного Возрождения. Также в музее действовала библиотека с отдельным входом из Колымажного переулка[14][15]. Внутренние помещения украшались декоративными росписями и живописными панно под руководством художника Игнатия Нивинского[16].

В оформлении музейной экспозиции Цветаеву помогали деятели русской культуры: Василий Поленов, Игорь Грабарь, Константин Коровин, Александр Головин, архитектор Фёдор Шехтель, Никодим Кондаков, Дмитрий Айналов, Владимир Голенищев, Борис Тураев, Дмитрий Иловайский. Так, в первую экспозицию, представленную на открытии музея, вошли слепки со скульптур раннего средневековья и эпохи Возрождения: с оригиналов римскихи греческих скульптур делались формы, которые потом заливались гипсом. Так получались точные гипсовые копии фигур из любого материала. Среди подлинных предметов в первоначальной экспозиции находились античные вазы, известная коллекция египетских подлинников и группа итальянских икон XIII—XIV веков[9].

Согласно легенде, первым посетителем ещё закрытого музея стал истопник Алексей, который работал у Ивана Цветаева и попросил показать ему музей: в начале XX века вход в учреждения культуры простолюдинам был воспрещён. Официальное открытие Музея изящных искусств имени Александра III состоялось 31 мая 1912 года в присутствии Николая II и его матери Марии Фёдоровны, а также дочерей: Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. В этот же день Юрий Нечаев-Мальцов получил орден Белого орла за свой вклад в развитие искусства, а Иван Цветаев был назначен первым директором музея.

Белое видение лестницы, владычествующей над всем и всеми. У правого крыла — как страж — в нечеловеческий и даже не в божественный: в героический рост — микеланджеловский Давид. Гости, в ожидании государя, разбредаются по залам. Вдруг — звон, грохот, испуг, отскок, серебряные осколки и потоки: это восемнадцатилетний зять моего отца задел поднос с кавказскими водами, побежавшими и засверкавшими, как породившие их источники. Старички, удостоверившись, что не бомба, успокаиваются.

Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвин, ни груди без звезды. Мой брат и муж здесь единственно - молодые. Группа молодых великих князей не в счёт, ибо это именно группа: мраморный барельеф. Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время делает с людьми, вот что — с богами. Вот что время делает с человеком, вот что (взгляд на статуи) — с человеком делает искусство. И, последний урок: вот что время делает с человеком, вот что человек делает со временем. Но я об этом, по молодости лет, не думаю, я только чувствую жуть.Из очерка Марины Цветаевой «Открытие музея»[15]

Открытие вызвало большой интерес со стороны общественности: в первые годы средняя посещаемость составляла 700—800 человек в будние дни, а в выходные — 2500 человек. Основной аудиторией музея были преподаватели, студенты, представители интеллигенции и духовного сословия[7]. Были оперативно изданы наборы открыток с залами музея (в частности фототипией К.Фишера)[17].

Сбор экспонатов начался ещё до окончания строительства музея. В 1909—1911 годах в фонды вошли памятники искусства Древнего Египта, полотна западноевропейских художников Средневековья и Возрождения, а также работы русских художников. Шедевры мировой культуры в это время было уже невозможно приобрести, поэтому было решено создать около двух тысяч гипсовых слепков с произведений античной культуры[18]. В первые годы существования музея по заказу Цветаева было сделано около двух тысяч копий.

С 1894 — ещё до строительства основного музейного здания — скульптуры были доступны посетителям в бывшем Больничном корпусе университета на Большой Никитской улице, но уже через четыре года выставка закрылась из-за ветхости строения и планов его сноса. Слепки находились в Румянцевском музее и в складском помещении на Колымажном дворе. Первые спецхранилища музея возвели в 1904 году рядом с главным зданием, куда стали переноситься скульптуры[7].

Египетская коллекция была приобретена в 1909—1911 годах у известного востоковеда Владимира Голенищева. Собрание итальянской живописи и предметов искусства XIII—XV веков было передано дипломатом Михаилом Щёкиным, а великая княгиня Елизавета Фёдоровна и Дмитрий Хомяков передали итальянские скульптуры XVI—XVII веков. Эти коллекции стали первыми подлинниками в коллекции музея. Археолог Алексей Бобринский отдал образцы французского художественного литья XVIII—XIX веков. Остальные предметы были выкуплены у учёных Н. Лихачёва, Владимира Шилейко, Александра Живаго и Бориса Фармаковского[7].

До 1920—1930-х годов в музейной экспозиции живопись не была представлена. Художественный отдел стал формироваться во время перераспределения музейных фондов страны. В 1924-м в состав музея вошли коллекции из бывших собраний Генриха Брокара, Сергея Щукина, Ивана Шувалова, Юсуповых, экспонаты Государственного музейного фонда и музеев Ленинграда. Первая регулярная экспозиция картинной галереи открылась 10 ноября 1924 года. С 1924 по 1930 год в музей вошли собрания европейской живописи из Музея иконописи и живописи Ильи Остроухова, Исторического музея, Третьяковской галереи. Переданные из Эрмитажа в период с 1924 по 1930 год работы занимают важное место в коллекции. В их число входят картины: «Ринальдо и Армида» Никола Пуссена, «Вакханалия» Питера Пауля Рубенса, портреты Харменса ван Рейна Рембрандта, «Натюрморт с атрибутами искусства» Жан-Батиста Шардена, «Сатира на врачей» Антуана Ватто, а также картины Питера де Хоха и Сандро Боттичелли[9][5][19].

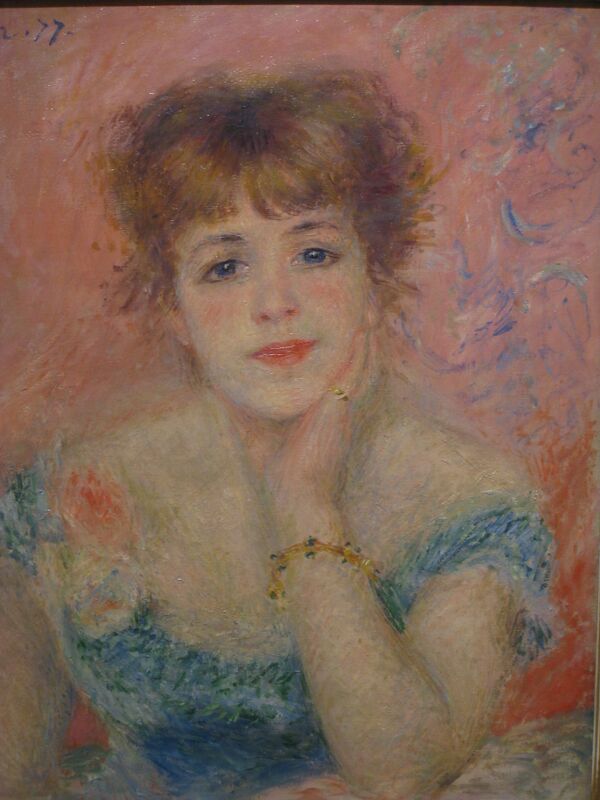

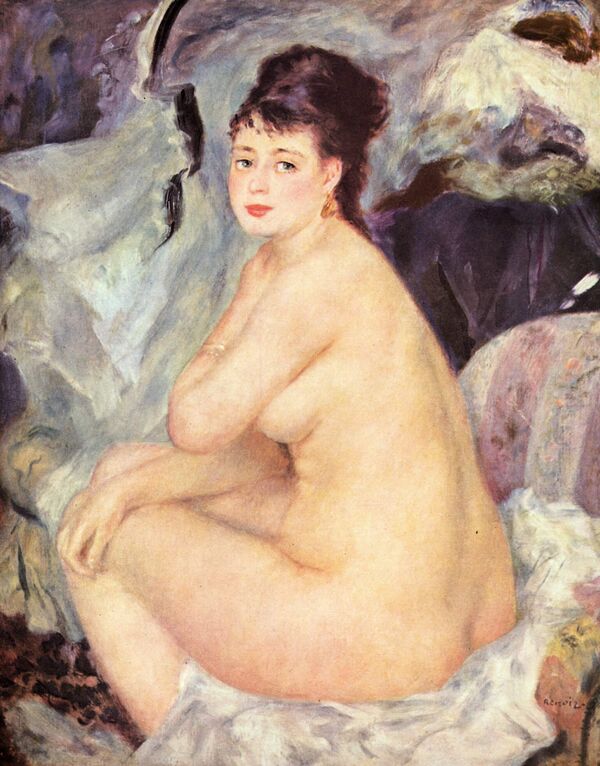

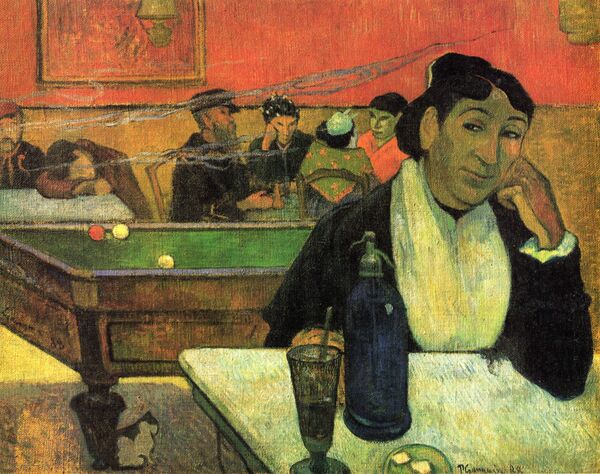

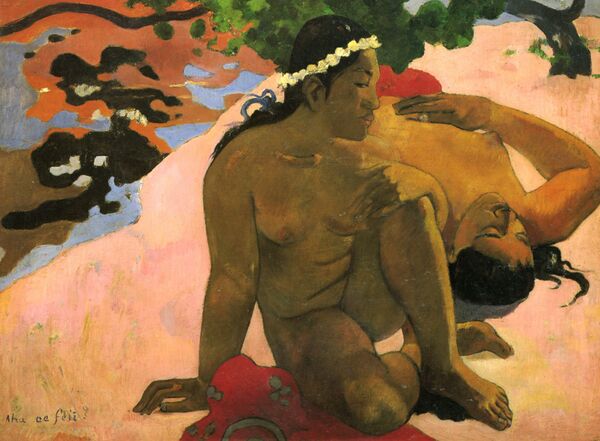

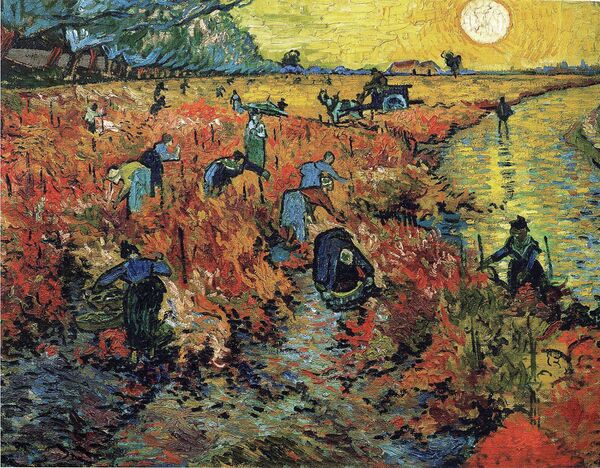

Окончательно художественная экспозиция сложилось в 1948 году после передачи в музей собрания Государственного музея нового западного искусства, созданного на основе коллекций Ивана Морозова и Сергея Щукина. В музей поступило более 300 работ французских и американских художников конца XIX — первой половины XX века[5]. В этот период в состав музея вошли знаменитые работы «Бульвар Капуцинок в Париже» Клода Моне, «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, «Обнажённая» Пьера Огюста Ренуара, «Мост через Марну в Кретее» и два вида горы Сен-Виктуар Поля Сезанна, «Красные виноградники в Арле» и «Прогулка заключённых»Винсента Ван Гога, а также полотна Анри Матисса, Поля Гогена, Пьера Боннара, Андре Дерена и Фернана Леже[9].

В 1950—1960-е годы в музей стали поступать полотна художников европейских социалистических стран: Ксаверия Дуниковского, Жигмонда Кишфалуди-Штробля, Ганса Грундига, Корнелиу Бабы, Фрица Кремера, а также болгарских, румынских и венгерских художников[20].

После революции 1917 года музей пришёл во временное запустение. Первая экспозиция была открыта в 1920-м и представляла собой выставку проектов памятника «Освобождённому труду». На открытии выставки присутствовал Владимир Ленин, что утвердило статус музея как одного из главных мест культурной жизни Москвы. С началом НЭПа в 1921 году при музее открылась мастерская, в которой производились скульптуры для украшения общественных мест, такие как Девушка с веслом, выставленная в ЦПКиО имени Горького[9].

В 1924 году музей переименовали в Государственный музей изящных искусств. С новым названием музей получил правительственный план развития, по которому музей должен был стать местом собрания мирового изобразительного искусства — до этого момента в экспозиции художественные работы практически не были представлены. Работу по созданию картинной галереи доверили учёным Николаю Романову, Абраму Эфросу и Виктору Лазареву[21]. В 1932 году название снова изменили — учреждение стало Государственным музеем изобразительных искусств, а в 1937-м ему было присвоено имя Александра Пушкина — в честь столетней годовщины со дня смерти поэта[9].

С началом Великой Отечественной войны художественные коллекции музея эвакуировали в Новосибирск и Соликамск. Во время боёв за Москву здание сильно пострадало от бомбардировок, его реконструкция началась в 1944-м и продлилась несколько лет. Первая послевоенная экспозиция была открыта 3 октября 1946 года под руководством директора музея Сергея Меркурова. Однако уже в 1949-м все экспонаты убрали в подсобные помещения, а музейное пространство отдали под выставку подарков, присланных Иосифу Сталину к его 70-летию. Залы были заполнены фотографиями, коврами и картинами с изображениями генсека. После его смерти в 1953 году музейная экспозиция была возвращена на место. В 1955-м в залах музея открылась выставка коллекции полотен Дрезденской картинной галереи, вывезенных советскими солдатами из взятого Берлина и впоследствии отреставрированных в мастерской при музее[7].

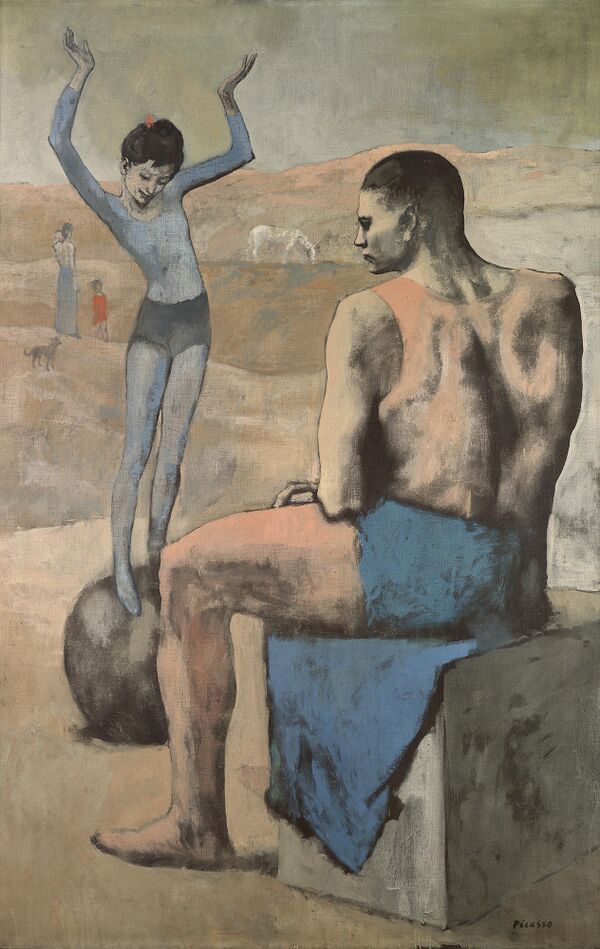

В 1956 году в музее прошла выставка картин Пабло Пикассо, организованная его близким другом писателем Ильёй Эренбургом. Советские власти разрешили мероприятие из-за участия Пикассо в международном коммунистическом движении, а в 1962 году Пикассо был удостоен Международной Ленинской премией за укрепление мира между народами. Медаль вручил И. Эренбург во французском имении художника, расположенном рядом с Муженом. В 1974 году в Пушкинский музей привезли портрет Джоконды работы Леонардо да Винчи, а в 1975 году более ста картин из Метрополитен-музея в Нью-Йорке[9].

С начала 1980-х годов Пушкинский музей снова стал одним из главных центров культурной жизни Москвы. В 1981-м в нём прошла советско-французская выставка «Москва—Париж», на которой экспонировались картины художников-авангардистов: Василия Кандинского, Павла Филонова, Владимира Татлина, Казимира Малевича. Выставка пользовалась большой популярностью, её также посетил Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев. После выставки работы русского авангарда стали выставляться без государственного притеснения в российских музеях и имели популярность за рубежом[22].

Современность

31 мая 2012 года состоялся 100-летний юбилей Пушкинского музея. К мероприятию была выпущена серия медалей и почтовая марка. В день юбилея, 31 мая 2012 года на «Первом канале» состоялась премьера двухсерийного фильма Леонида Парфёнова «Глаз Божий», посвящённого столетней истории музея[23].

В 2021 году часть музейной экспозиции подверглась реструктуризации, вызвавшей резко негативную оценку специалистов[24].

5 октября 2022 года безымянному скверу у главного входа в музей присвоено имя Ирины Антоновой, которая занимала пост директора Музея имени А. С. Пушкина с 1961 по 2013 год, а после была президентом музея до 2020 года[25].

В 2008 году был объявлен конкурс на строительство новых корпусов музея и реконструкцию главного здания музея[26]. Его выиграл британский архитектор Норман Фостер, заведовавший строительством небоскрёба Мэри-Экс в Лондоне. Инициатором расширения стала директор музея Ирина Антонова[27]. В 2013-м директором музея была назначена Марина Лошак[28], а спустя год из-за разногласий с ГМИИ архитектор отказался участвовать в проекте[29][30][31].

В том же году был объявлен новый конкурс, который выиграл архитектор Юрий Григорян, известный по постройкам жилого комплекса в Молочном переулке, павильона для выставки Born-house во время Архитектурной биеннале в Венеции, а также культурного центра «Типография». Согласно его проекту, целый квартал от станции метро «Кропоткинская» и до «Боровицкой площади» будет перестроен в музейное пространство. Напротив главного здания предполагается вмонтировать латунную карту с основными достопримечательностями. Также в состав музея перейдёт более 29 новых зданий, где разместят расширенные постоянные экспозиции. Завершение реконструкции планируется к 2023 году[32][33].

Мы предложили разбить это здание на два объёма, чтобы создать проницаемость внутри квартала. В одном корпусе находятся общественные пространства — это так называемая агора, а второе — технологический корпус, где размещается реставрация, хранение — всё то, что связано со внутренней работой музея. Масштабы этих корпусов продиктованы размерами участка, а серый цвет для них – цветом главного здания музея. Использование такого цветового решения — это возможность создать ощущение целостного комплекса.Юрий Григорян[34]

В 2018 году виртуальный музейный городок ГМИИ стал победителем Международного фестиваля F@IMP 2.0, проходившего в Германии 31 мая и 1 июня, и получил бронзовую награду в номинации «Виртуальные туры и 3D-панорамы»[35].

В марте 2020 года, на фоне карантина, вызванного пандемией коронавируса, музей объединил все свои интернет-проекты, включая онлайн-лекции и видеоэкскурсии, на единой платформе[36][37]. Сделан виртуальный 3D-тур по залам музея, например Египетский зал[38].

- 2016

- «Багатели» — серия картин Василия Кандинского[39].

- «Шедевры нового искусства. Собрание Щукина» — выставка работ Матисса, Пикассо, Гогена, Сезанна и Моне из Эрмитажа и Третьяковской галереи. Некоторые полотна были привезены из зарубежных коллекций: Нидерландов, Греции, Франции, Монако и США[40].

- «Рафаэль. Поэзия образа» — временная экспозиция художника Рафаэля Санти, в которой были представлены полотна «Мадонна с младенцем», «Святая Цецилия», «Ангел». За 25 дней мероприятие посетило более 50 000 человек[41].

- 2017

- «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства» — выставка, посвящённая культуре государства Восточного Крыма и Таманского полуострова. В ГМИИ выставлялись алтарь богини Дитагойе, мраморная голова Афины, а также элементы древних храмов[42].

- «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945—1968» — выставка, посвящённая послевоенному западноевропейскому искусству[43].

- «Ясумаса Моримура. История автопортрета» — временная экспозиция художника Ясумасы Моримуры, работающего в жанре апроприации[44].

- «„Капричос“. Гойя и Дали» — графическая серия работ, на которой были представлены работы испанских художников Гойи и Дали[45].

- «Октябрь» — экспозиция работ китайского художника Цай Гоцяна, посвящённая тематике революции 1917 года. В основе экспозиции находились две двадцатиметровые картины, которые были созданы мастером в технике пороховой живописи[46].

- 2018

- «От Тьеполо до Каналетто» — выставка 57 работ венецианских живописцев XVIII века. В число экспонируемых полотен вошли картины Джованни Питтони, Луки Карлевариса, Джованни Баттисты Пьяццетты, Франческо Гварди и Пьетро Лонги[47].

- «Шедевры Лейденской коллекции» — в Пушкинском были представлены коллекции американских филантропов Томаса Каплана и Дафны Реканати-Каплан, собирающих голландскую живопись. Особо ценными экспонатами являлись полотна Рембрандта и его учеников — Франса Халса и Яна Вермеера[48].

- 2019

- «Щукин. Биография коллекции» — временная экспозиция, посвящённая жизни и деятельности коллекционера. Среди экспонируемых работ были произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Выставка стала самой посещаемой за последние 38 лет существования ГМИИ — за три месяца её посетили более 350 тысяч человек[49].

Собрания

Музей содержит большую коллекцию слепков с античных и средневековых произведений, основа которой была создана ещё при Иване Цветаеве. В число экспонатов входит слепок раки святой Гертруды, оригинал которой находился в церкви Сент-Гертруд в Нивеле, уничтоженной во время Второй мировой войны. Для музея был полностью скопирован итальянский внутренний дворик палаццо Барджелло во Флоренции, а также колонны из стеблей папируса, воссоздающие образ храма Карнак[5].

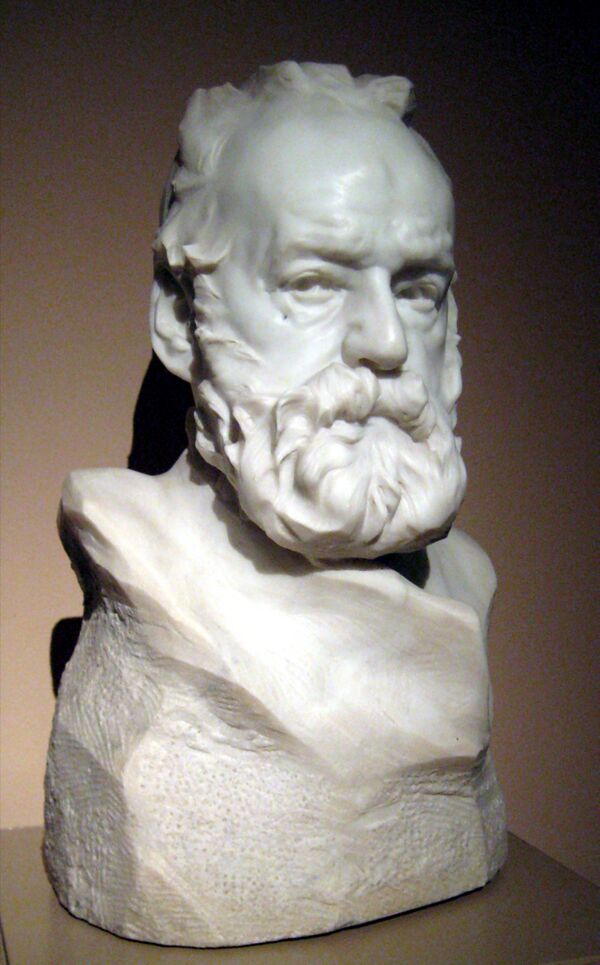

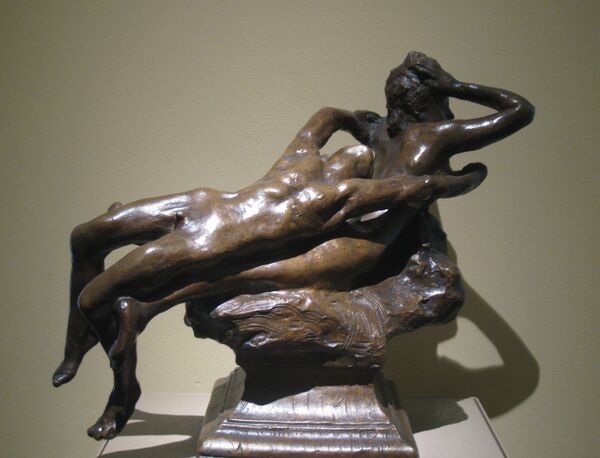

По состоянию на 2018 год в коллекцию западноевропейской скульптуры входит около 600 произведений с XVI по XXI век. В музее хранятся образцы полихромной деревянной скульптуры XV—XVI веков, произведения бронзовой пластики XVI—XVII столетий, работы французских мастеров XVIII века: Жан-Батиста Лемуана, Филиппа Каффиери, Жан-Антуана Гудона, Клодиона, произведения Огюста Родена, Аристида Майоля, Эмиля Бурделя, Осипа Цадкина и других[9].

Художественная коллекция музея насчитывает более 350 тысяч произведений, в том числе работы Дюрера, Кранаха, Рембрандта, Рубенса, Тьеполо, работы французских импрессионистов.

Картинная галерея музея открылась в 1924 году, однако первые живописные подлинники были подарены музею русским консулом в Триесте М. С. Щекиным ещё в 1910 году. После 1924 года начались систематические поступления картин из реквизированных частных собраний, ранее принадлежавших знатным семьям Юсуповых, Шуваловых, а также крупным московским предпринимателям, среди которых Сергей Третьяков, Генрих Брокар, Дмитрий Щукин. В музей были переданы работы западноевропейских художников, хранившиеся в Румянцевском музее, особое значение имели поступления из Государственного Эрмитажа. Окончательно состав картинной галереи определился в 1948 году, когда был ликвидирован Музей нового западного искусства, в котором хранилось собрание французских художников второй половины XIX — начала XX века из бывших частных коллекций Сергея Щукина и Ивана Морозова.

Экспозиция построена в хронологическом порядке и начинается с искусства I—XIV веков. В музее выставляются фаюмские портреты — образцы станковой живописи, написанные на досках в погребениях Фаюмского оазиса I—IV веков. Там же находится фрагмент мозаики с изображением святого Иосифа начала XVIII века — часть композиции «Рождество Христа» из базилики собора Святого Петра в Ватикане. Также в состав собрания входят византийские иконы XIV века, относящиеся к эпохе правления династии Палеологов: «Двенадцать апостолов», «Богоматерь с младенцем Христом», «Благовещение», «Успение богоматери», «Святой Пантелеймон»[50].

Итальянское искусство XIII—XV веков включает в себя небольшую, но яркую коллекцию итальянских «примитивов». Это алтарные образы, триптихи, изображения Богоматери с младенцем — в том числе житийная икона XIII века «Мадонна с младенцем на троне». Представлены сиенская (включая работы Симоне Мартини) и флорентийская школы живописи, работы художников Пистои, Неаполя. Достаточно велика экспозиция картин художников Северной и Центральной Италии XV—XVI веков: «Мадонна с младенцем и святыми» Витторе Кривелли, «Мадонна с младенцем» Перуджино, «Крещение Христа» Гвидоччо ди Джованни Коццарелли, работы Боттичелли, Мантеньи, Бронзино.

Коллекция декоративного искусства включает собрание майолики XVI века: блюдо с изображением въезда Христа в Иерусалим, венецианские альбареллы, блюдо с гербом города Дерута, тарелка с Нептуном[50].

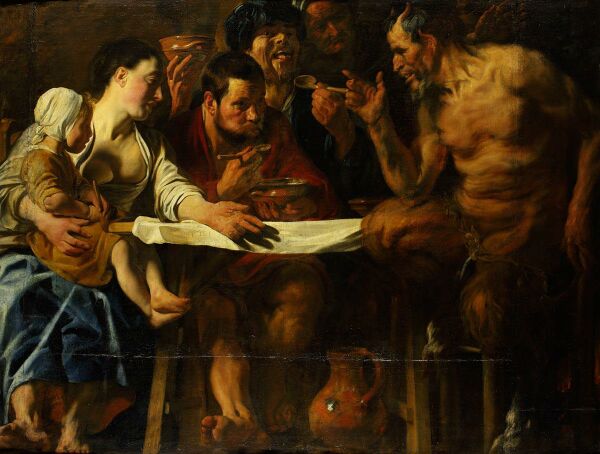

Испанское Возрождение представлено, в частности, полотном Педро Эспарагеса «Архангел Михаил, взвешивающий души умерших». Фламандское искусство XVI—XVII веков представляют картины Питера Брейгеля Младшего, Йооса де Момпера, Лукаса ван Юдена, Рубенса, Рембрандта, Якоба Иорданса, Антониса Ван Дейка, Франса Снейдерса, Яна Фейта, Яна Сиберхетса, Испанское барокко представляют работы Мурильо и Сурбарана.

Итальянское искусство XVII—XVIII веков представлено работами Агостино Карраччи, Франческо Гварди, Гвидо Рени, Каналетто, Бернардо Беллотто, Доменико Фетти, Иоганна Лисса, Бернардо Строцци и других[50].

Французская живопись представлена работами Клода Калло, Клода Лоррена, Антуана Ватто, Франсуа Буше, Никола Пуссена, Елизаветы Виже-Лебрен, Энгра, Милле, Камиля Коро, Эдгара Дега, Клода Моне, Камиля Писсаро, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Поля Синьяка, Пабло Пикассо, Анри Матисса.

В собрании также присутствуют работы русских художников Карла Брюллова, Ильи Репина, Анны Остроумовой-Лебедевой.

Коллекция древнеегипетских экспонатов насчитывает около 800 предметов, датируемых с 4 тысячелетия до н. э. до IV века до н. э.. Экспозиция построена в хронологическом порядке. В состав собрания входят деревянные и каменные саркофаги, рельефы, скульптуры, украшения, папирусы, сосуды, статуэтки и амулеты. Самыми ценными экспонатами являются каменные орудия труда VI—V тысячелетия до нашей эры, шиферные палетки и расписные сосуды культур Негада I—III веков до нашей эры. Отдельно представлены погребальные обряды, которые играли важную роль в религиозной жизни египтян. В коллекции также находятся саркофаги, канопы, погребальные маски, фигурки ушебти, статуэтки богов и мумия жреца Хорха, на котором при раскопках нашли сетку из фаянсовых бусин[51][9][52]. В 2022 году коллекция пополнилась уникальным экспонатом — ритуальным костяным жезлом в форме полумесяца эпохи Среднего царства, использовавшимся египтянами для защиты от злых духов[53].

По состоянию на 2018 год собранию графики музея принадлежат около 150 тысяч единиц хранения, преимущественно гравюр. Коллекция гравюрного кабинета была передана Пушкинскому музею из Румянцевского музея, сформированного на основе собрания Дмитрия Ровинского. Всего в Пушкинский музей перешло около 40 тысяч листов русской гравюры XVI—XIX веков. В дальнейшем коллекция музея пополнялась работами советских художников. В ГМИИ также представлены рисунки Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Николая Ульянова[54].

Отдел нумизматики состоит из 200 тысяч экспонатов: медалей, монет, бон, гемм, слепков с европейских резных камней. Собрание основывается на коллекции монет и медалей Московского императорского университета, которое изначально входило в Кабинет изящных искусств. В 1888 году это собрание было разделено и стало основой крупнейших нумизматических собраний Москвы — Исторического музея и Музея изящных искусств имени императора Александра III[55].

С 1912 года предметы античной и западноевропейской нумизматики университетского собрания вошли в состав коллекции Отдела скульптуры Музея изящных искусств. К июню 1925-го отдельные шкафы с монетами, медалями и слепками, рассеянные по Музею, усилиями хранителей были сгруппированы и оформлены как Нумизматический кабинет, расположенный на хорах Белого зала. В 1930-е годы коллекция регулярно пополнялась за счёт частных собраний коллекционеров А. Г. Голикова, Василия Розанова, Евгения Пахомова, Александра Смирнова, В. Н. Степанова, Александра Стаховича. Экспозиция разделена на четыре основных раздела: западноевропейский, античный, русский и восточный. С 1945 года Нумизматический кабинет Музея был выделен в самостоятельный отдел[55].

Филиалы

|

Иллюстрация |

Название |

Адрес |

Описание |

|

Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков | Волхонка, 14 | В 2006 году галерея открылась в левом флигеле бывшей усадьбы князей Голицыных XVIII века. В помещениях экспонируются работы западноевропейских мастеров Новейшего времени: Эжена Делакруа, Поля Делароша, Филиппа Руссо. В залах, отведённых работам французских мастеров XIX—XX веков, представлены полотна импрессионистов и постимпрессионистов: Эдуарда Мане, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Камиля Писсарро, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Пикассо. Экспозиция художественной коллекции завершается работами второй половины XX века, в том числе и представителей русского авангарда: Василия Кандинского, Марка Шагала, Джорджо де Кирико. После открытия Галереи в освободившихся помещениях Главного здания музея были размещены экспонаты античного времени[5]. |

|

Отдел личных коллекций | Волхонка, 10 | Открытие состоялось в 1985 году в доме графини Шуваловой по инициативе директора музея Ирины Антоновой и собирателя Ильи Зильберштейна. В собрание отдела входят коллекции Зильберштейна, Фёдора Лемкуля, Святослава Рихтера, Александра Родченко, Александра Тышлера, Георгия и Ореста Верейских[5][7]. |

|

Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» | Колымажный переулок, 6, стр. 2 |

Центр был открыт в 2006 году в усадьбе конца XVIII — начала XX века. С конца 1990-х по 2006 год в здании проводилась реконструкция, а внутренние помещения были переоборудованы под нужды музея[56]. |

|

Учебный художественный музей имени Ивана Цветаева | Улица Чаянова, 15 | Создан в 1996 году и расположен при Российском государственном гуманитарном университете. В коллекции находятся слепки с античных скульптур, не вошедшие в основную экспозицию музея. В семи залах представлено более 750 работ[5]. |

| Мемориальная квартира Святослава Рихтера | Улица Большая Бронная, 2/6, кв. 58 (16-й этаж) | В 1999 году по завещанию музыканта в состав музея вошла мемориальная квартира музыканта Святослава Рихтера. В квартире хранятся книги музыканта, картины и записи концертов[7][57]. | |

|

Усадьба Вяземских-Долгоруковых | Малый Знаменский переулок, 3/5 | Усадьба XVIII века вошла в состав ГМИИ в 2002 году. Согласно плану по расширению музея, в здании планируется размещение Галереи западной живописи[58]. |

|

Дом текста | Малый Знаменский переулок, 8/1 | Дом был построен по заказу купцов братьев Петра и Николая Тимофеевичей Стуловых в 1913 году. В 2015-м дом перешёл в ведение ГМИИ, с того же времени в нём проводится реконструкция, по итогам которой будет укреплён фундамент, заменены перекрытия и кровля. В 2019 году в здании планируется открытие Дома текста, где будут экспонироваться предметы, связанные с печатным делом, а также размещены научная библиотека, музейный архив и отдел редкой книги[59]. |

| Депозитарий | В 2016 году состоялась закладка первого камня будущего депозитария ГМИИ. После окончания строительства в нём планируется размещение пространства для хранителей, реставрационные мастерские, химическая лаборатория и студия для съёмки экспонатов[60]. | ||

| Мастерская Эдуарда Штейнберга | Таруса, улица Паустовского, 15 | В 2016 году вдова художника-авангардиста Эдуарда Штейнберга Галина Маневич подарила Пушкинскому музею его мемориальную мастерскую в городе Таруса. Согласно планам ГМИИ, в мастерской планируется организация постоянной экспозиции, посвящённой художникам-нонконформистам[61]. |

Список директоров

- 1911—1913 — Иван Цветаев

- 1913—1921 — Владимир Мальмберг

- 1921—1923 — Владимир Гиацинтов, исполняющий обязанности директора

- 1923—1928 — Николай Романов

- 1928—1929 — Фёдор Ильин

- 1929—1932 — Вячеслав Полонский

- 1932—1933 — Борис Этингоф

- 1933—1935 — Иосиф Бык-Бек

- 1935—1936 — Алексей Васильев

- 1936—1939 — Владимир Эйферт

- 1939—1944 — Иван Коротков

- 1941—1942 — В. Н. Крылова, исполняющий обязанности директора

- 1944—1950 — Сергей Меркуров

- 1950—1954 — Николай Слоневский

- 1954—1961 — Александр Замошкин

- 1961—2013 — Ирина Антонова — 2013—2020 — президент

- 2013—2023 — Марина Лошак[62]

- 2023—2025 — Елизавета Лихачёва[63].

- 2025—2026 — Ольга Галактионова[64]

- 2026—н. в. — Екатерина Проничева