Распад Югославии

Распа́д Югосла́вии — события 1991—2008 годов, в результате которых Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) разделилась на шесть независимых государств и самопровозглашённую Республику Косово[1][2].

Дезинтеграция государства началась в 1991—1992 годах, когда от СФРЮ отделились четыре из шести республик (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Македония). Югославия, в которой оставалось две республики, превратилась сначала в федерацию Сербии и Черногории — Союзная Республика Югославия (СРЮ, c 1992 по 2003 год), а затем — в конфедеративный Государственный Союз Сербии и Черногории (ГССЧ, с 2003 по 2006 год). 3 июня 2006 года, с выходом из союза Черногории, Югославия окончательно прекратила существование. 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке была провозглашена независимость Республики Косово от Сербии[1][2].

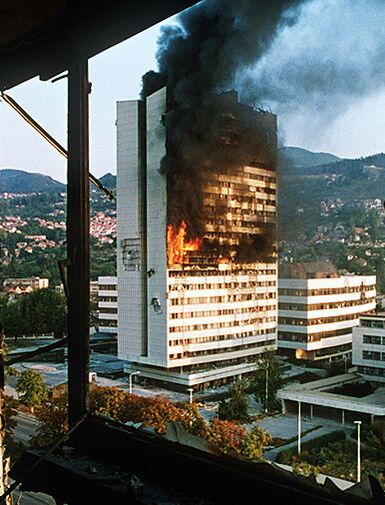

Распад Югославии сопровождался многочисленными вооружёнными конфликтами, общее число жертв которых составило не менее 100 тыс. человек, миллионы людей стали беженцами, а материальный ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов[3][4][5].

Предпосылки и причины

В конце 1940 — начале 1960 годов политика руководства СФРЮ была основана на совмещении идеологии «пролетарского интернационализма», этнотерриториальной федерации и личной диктатуры Иосипа Броза Тито, который подавлял любые проявления этнического национализма. В 1960 годы усилилась борьба внутри Союза коммунистов Югославии (СКЮ) между сторонниками реформ и усовершенствования федерализма, с одной стороны, и приверженцами «жёсткой линии», в том числе и усиления централизма, с другой[2][6].

В 1971—1972 годах реформистские движения в Словении, Хорватии и Сербии во главе с лидерами республиканских союзов коммунистов стали набирать силу, и Тито понял, что это представляет угрозу для его режима. В 1971 году им было покончено с «хорватской весной» (так называемыми «националистами»), а в 1972 году были разгромлены «либералы» в Сербии. Та же участь постигла и словенских «технократов», а также реформистов в союзах коммунистов Македонии и Боснии и Герцеговины[2][6].

С принятием Конституции СФРЮ 1974 года возникла система «сдержек и противовесов»: сербское население в Хорватии и Боснии было противовесом национальным устремлениям хорватов и боснийцев, а созданные в Сербии автономные края Косово и Воеводина сдерживали сербский национализм[2][6].

4 мая 1980 года Тито умер. Пост президента был упразднён, а власть перешла в руки коллективного руководства, которое, однако, быстро дискредитировало себя в глазах общества; установившаяся система, совмещавшая элементы централизованного федерализма и конфедерализма, начала давать сбои. Весной 1981 года на фоне тяжёлого общеюгославского экономического кризиса обострились противоречия между албанцами и сербами в Косове (Беспорядки в Косове в 1981 году)[7].

В 1988 году лидер коммунистов Сербии Слободан Милошевич приступил к ликвидации автономных образований в составе Сербии. 4 октября 1988 года в Бачка-Паланке толпа потребовала отставки правительства Воеводины. На следующий день Милошевич возглавил народный поход на Нови-Сад. Югославская народная армия отказалась разгонять шествие, и власти Воеводины ушли в отставку. 17 октября того же года в отставку ушли власти Косова, которых сменили лояльные Милошевичу политики[8].

10 января 1989 года в Титограде (ныне Подгорица) прошла демонстрация перед зданием местного парламента с требованием отставки правительства, которое выполнило это требование на следующий день[9].

Началом волнений в Словении стал процесс «люблянской четвёрки». В мае 1988 года словенский журнал «Младина» собирался опубликовать скандальную статью «Ночь длинных ножей» о якобы готовящемся в Югославии военном перевороте[10]. Но статья не была тогда опубликована, а властями были арестованы трое диссидентов и армейский прапорщик, передавший им материалы для статьи. Было несколько петиций об освобождении арестованных. Власти пошли на уступки: до приговора обвиняемые были оставлены на свободе, а один из них даже продолжил редактировать «Младину». В июне 1988 года начался военный суд над «четвёркой», проходивший в Любляне без участия защитников. Первое заседание 21 июня 1988 года собрало митинг перед судом до 15 тыс. человек, а 23 ноября, когда приговор (тюремный срок от пяти месяцев до четырёх лет) утвердили, перед словенским парламентом собралось около 10 тыс. человек, причём на этот раз митинг показывали в прямом эфире[11].

Недовольство словенского населения росло. 11 января 1989 года был учреждён Словенский демократический союз[12]. В мае 1989 года в Любляне на митинге была принята «Майская декларация» с требованием создать «суверенное государство словенского народа»[13]. В сентябре того же года словенский парламент изменил конституцию республики, установив, что Словения находится в составе СФРЮ «на основе постоянного, целостного и неотъмлемого права словенского народа на самоопределение вплоть до отделения и объединения»[13]. В 1989 году в стране возникло несколько оппозиционных партий, которые в конце года объединились в коалицию «Демократическая оппозиция Словении», которая получила более половины мест на выборах в республиканский парламент в апреле 1990 года[14]. В июле 1990 года была принята Декларация о суверенитете Словении, которая провозгласила, что югославские законы действуют в республике лишь постольку, поскольку они не противоречат местной конституции[15]. 23 декабря 1990 года прошёл референдум, на котором независимость Словении поддержали 88,5 % проголосовавших[15].

В июле 1989 года в Книнской Краине во время праздника по поводу 600-летия Косовской битвы были поставлены и вопросы положения сербов в Хорватии: упоминалось право на собственную культуру, язык и употребление кириллицы. Праздник был прерван хорватскими республиканскими властями после того, как на праздновании начали петь народные сербские песни. Властями это было расценено как проявление национализма. Сразу после праздника были арестованы некоторые сербские общественные деятели, в том числе руководитель только что созданного культурно-просветительского общества «Зора» Йован Опачич. В августе 1989 года Сабор Хорватии принял закон о языке, в котором сербский язык как язык сербского народа в Хорватии не упоминался[16].

Этнонационализм выглядел в глазах многих политиков простым и удобным способом политической мобилизации. В 1990—1991 годах стали нарастать противоречия между Сербией и Словенией, Сербией и Хорватией — конфликты экономического, политического, а затем и этнотерриториального характера. В центре борьбы оказались районы Хорватии, населённые сербами, а также Босния и Герцеговина. Сербы и хорваты в Боснии и Герцеговине ставили вопрос о присоединении территорий их компактного проживания, соответственно, к Сербии и Хорватии. Боснийские мусульмане, составлявшие относительное большинство (43,5 %), выступали за сохранение целостности Боснии и Герцеговины, поскольку только это могло обеспечить целостность территорий, на которых они проживали. Однако при этом две другие крупнейшие общины (сербы и хорваты) воспринимались боснийскими властями как «национальные меньшинства», и любые модели государственного устройства БиГ, кроме унитарной, отвергались. «Разделить» Боснию и Герцеговину согласно этноконфессиональной принадлежности населения было практически невозможно — целиком моноэтничные территории в ней отсутствовали. Значительную роль в нарастании межнациональных противоречий играла память о событиях Второй мировой войны, в частности о геноциде сербов, организованном режимом усташей в Независимом государстве Хорватия[17].

Скупщина общины Книн 10 апреля 1990 года на совместном заседании всех палат приняла решение заключить Договор об объединении сербских общин Далмации и создать Объединение общин Далмации и Лики. Сербы были обеспокоены отказом хорватских властей предоставить им культурную автономию и ужесточением антисербской кампании[18].

На XIV (чрезвычайном) съезде СКЮ 22 января 1990 года он фактически прекратил своё существование как единая партия. Ещё до завершения съезда его покинули делегации Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Македонии[19]. После этого республиканские организации СКЮ стали превращаться в самостоятельные, не зависящие от центра партии, каждая из которых имела свои особенности и действовала своими силами в зависимости от ситуации в той или иной республике. Тем не менее накануне многопартийных выборов 1990 года в стране действовали две общесоюзные политические силы — коммунисты и Союз реформаторских сил (реформисты), созданный в июле 1990 года соратником Тито А. Марковичем. Реформисты организовали отделения в каждом субъекте Югославии и выступали за сохранение единства СФРЮ при условии проведения реформ[20].

11 ноября 1990 года на первых многопартийных парламентских выборах в Македонии большинство мест получила оппозиция. 18 ноября 1990 года состоялись первые многопартийные парламентские выборы в Боснии и Герцеговине. Победу на них одержали три националистические партии: мусульманская Партия демократического действия (Босния и Герцеговина), Сербская демократическая партия (Босния и Герцеговина) и Хорватский демократический союз Боснии и Герцеговины. 9 декабря 1990 года по результатам первых многопартийных выборов в Черногории и Сербии у власти там остались Союз коммунистов Черногории и Социалистическая партия Сербии (преемница Союза коммунистов Сербии) во главе с Милошевичем. В других республиках общесоюзные партии потерпели сокрушительное поражение. Например, в Боснии и Герцеговине коммунисты и их союзники получили 9 % мест, а реформисты А. Марковича — только 5 % мест, несмотря на то, что их поддерживали в регионе подконтрольные союзным властям газета «Борба» и телевидение ЮТЕЛ[20].

Ситуация в Хорватии усугублялась националистическими мерами республиканского правительства. В июне-июле 1990 сербскохорватский язык был изменён на хорватский, сначала было изменено название, а затем и грамматические нормы языка. В служебной переписке и в СМИ было запрещено кириллическое письмо[17]. Из школьных программ были изъяты тексты по сербской истории, сербские писатели и поэты. Сербов в государственных учреждениях заставляли подписывать «листы лояльности» новому хорватскому правительству[21]. Отказывавшихся делать это немедленно увольняли. Особенно заметно это было в системе МВД[17], причём часть служащих там сербов была арестована[22]. Оказывалось давление на представителей сербской интеллигенции[23]. Тогда же начались многочисленные нападения хорватских экстремистов на Сербскую православную церковь. Были отмечены случаи избиений священников, провокаций у храмов во время богослужений, минирования храмов и осквернения могил[23][24]. В 1991 году в этих действиях активное участие принимала хорватская полиция — арестовывала священников, запрещала верующим собираться, мешала проведению праздников[25].

Выдвигались различные проекты реформ СФРЮ: совершенствование федерации, превращение её в конфедерацию. Но со второй половины 1990 года движения национальных меньшинств (прежде всего, косовских албанцев в Сербии и книнских сербов в Хорватии) от первоначального требования автономии в рамках существовавших республик всё более явно переходили к требованиям отделения «своих» этнических районов — либо с провозглашением независимости (Косово), либо с присоединением к другим республикам (сербы в Хорватии — к Сербии). Началось формирование самопровозглашённых сербских образований на территории Хорватии[6].

23 мая 1990 года председателем скупщины общины Книн был избран М. Бабич, член главного комитета СДП, бывший коммунист и делегат на Съезде Союза коммунистов Хорватии. Вокруг него сформировался круг национально ориентированных сербов, которые начали работу по объединению сербских общин в Хорватии на основе конституции Хорватии, которая это формально позволяла[26][27].

Скупщина Книна 27 июня завершила создание Содружества шести общин Лики и Северной Далмации. Желание объединиться выразили общины Книн, Бенковац, Обровац, Доньи-Лапац, Грачац и Титова-Кореница[28].

25 июля 1990 года в небольшом городе Срб в Лике состоялся съезд Сербской демократической партии. Число её сторонников и просто зрителей, собравшихся на съезде оценивается в 120 000[29] — 200 000[30] человек. На съезде были сформированы законодательный орган власти — Сербский сабор и исполнительный орган — Сербское национальное вече[31]. Была также принята декларация о суверенитете и автономии сербского народа. Требования сербов касались употребления кириллической графики, сохранения сербских школ и соответствующих школьных программ, культурных и политических институтов, предприятий, печати, сербского радио и телевидения[31][32]. Председателем Сербского национального веча был избран Бабич, что во многом определило радикализацию сербского движения за автономию[31].

16 августа 1990 года Сербское национальное вече приняло решение провести референдум по вопросу автономии сербов в Хорватии[32]. Хорватские власти объявили референдум незаконным и пообещали помешать ему всеми возможными средствами. 17 августа 1990 года они послали в сербские области в Северной Далмации специальные подразделения МВД, чтобы изъять оружие у резервного состава местной милиции и помешать проведению референдума. Ночью хорватский спецназ напал на милицейский участок в Бенковаце. Ответом сербского населения стали многочисленные баррикады на дорогах и патрулирование населённых пунктов ополченцами[33]. Местные секретариаты милиции под руководством Милана Мартича начали раздачу оружия со складов как милиционерам, так и гражданским лицам, желавшим оборонять Книн, а Милан Бабич объявил военное положение в Книне и его окрестностях[34]. На референдуме за сербскую автономию высказались 756 549 человек, против — 172, недействительных бюллетеней было 60[32][35].

21 декабря 1990 года в Книне была провозглашена Сербская Автономная Область Краина[36].

Первоначально и союзный центр, и республики пытались решать возникавшие конфликты на основе уже начинавших противоречить друг другу союзной и республиканских конституций: федеральные власти провозглашали незаконными решения республиканских органов, а те, в свою очередь, делали то же самое по отношению к самопровозглашённым образованиям[2].

В начале конфликта использовались политические методы и экономические рычаги (отключение Сербией подачи электроэнергии в Словению, бойкот в Сербии словенских товаров и так далее). Затем население начало вооружаться само и его стали вооружать местные власти, при этом использовались как воинские склады территориальной обороны, на которые в конце 1980-х годов было передано устаревшее, но в боевом состоянии вооружение из ЮНА, так и нелегальные закупки за границей[2].

В начале марта 1991 года после того, как после начавшихся в Хорватии увольнений сербов из органов МВД сербские милиционеры захватили полицейский участок и муниципальные учреждения, взяв в плен нескольких хорватских полицейских, хорватский полицейский спецназ взял штурмом город Панкрац и вытеснил из него сербских ополченцев. Для предотвращения дальнейших столкновений в город были введены части Югославской народной армии[2].

31 марта 1991 года произошло столкновение между силами сербской территориальной обороны, поддерживаемыми добровольцами из Сербии, и хорватскими полицейскими в районе национального парка Плитвицкие озёра в Хорватии, в ходе которого были убиты два человека[2].

Итогом стали провозглашение независимости Словении и Хорватии, вооружённые столкновения в Словении между Югославской народной армией и силами самообороны в июне-июле 1991 году и начавшаяся в том же году война в Хорватии, в которой помимо регулярной армии принимало участие и население (комплектуя «военизированные формирования», создавая свои этнотерриториальные самопровозглашённые образования и изгоняя из них жителей «чужих» национальностей). В 1992 году началась и война в Боснии и Герцеговине[37].

Основные этапы распада Югославии

- Война в Словении (1991)

- Война в Хорватии (1991—1995)

- Война в Боснии и Герцеговине (1992—1995)

- Косовский кризис (1998—1999)

- Конфликт в Прешевской долине (1999—2001)

- Вооружённый конфликт в Македонии (2001)

- Провозглашение независимости Косова (2008)

Последствия

В результате событий 1990-х — 2000-х годов на пространстве бывшей Югославии возникло шесть независимых государств и самопровозглашённая Республика Косово[1]. Евроатлантическое направление во внешней политике стало ключевым для новых балканских государств, которые хотели через сближение с ЕС ускорить своё экономическое, а через членство в НАТО — военное развитие. При этом подобное партнёрство было выгодно и обеим международным структурам: НАТО сумела закрепиться в Юго-Восточной Европе (Словения была принята в альянс в 2004 году; Албания и Хорватия — в 2009 году; Черногория — в 2017 году, а Северная Македония — в 2020 году), а ЕС получил новые рынки сбыта для собственной экономики[38].

Распад СФРЮ указал на противоречия европейской системы безопасности: были нарушены принципы Хельсинского Заключительного пакта СБСЕ о гарантиях территориальной целостности государств и нерушимости границ в Европе, права нацменьшинств оказались незащищёнными; остался частично нерешённым вопрос о международном признании границ новых государств[38].

С 1993 по 2017 годы существовал Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), на котором были приговорены 90 человек, причастных, по мнению суда, к серьёзным нарушениям международного гуманитарного права на территории бывшей Югославии[39][40]. При этом МТБЮ не раз подвергался критике за имеющуюся в его работе необъективность, выливающуюся в гораздо большее число осуждённых сербов и более строгие приговоры в их отношении, чем в отношении хорватов, боснийских мусульман и косовских албанцев[41][42][43].

Общее число жертв конфликтов на Балканах с начала 1990 годов составило более 100 тыс. человек[4][5].

По данным статистического дивизиона ООН, ВВП Сербии упал с $ 40,5 млрд в 1990 году до $ 9,9 млрд в 2000 году, ВВП Черногории — с $ 1,8 млрд до $ 1,1 млрд. По оценке белградского Центра политических исследований, общий ущерб, нанесённый внешней торговле Югославии в 1992—1999 годах санкциями ООН и ЕС, гиперинфляцией и бомбардировками НАТО, составил $ 15,873 млрд, потери промышленного сектора за тот же период — $ 15,304 млрд[44].

Войны в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Косовский конфликт также вызвали массовые волны беженцев сербской национальности из этих стран. В результате Сербия оказалась на первом месте в Европе по количеству беженцев и вынужденных переселенцев[45]. Общее же число беженцев из балканских государств составило несколько миллионов человек[4].

Реакция международного сообщества

В ходе развития югославского кризиса мировое сообщество разделилось на тех, кто выступал за сохранение территориальной целостности Югославии (часто при условии проведения там реформ) и тех, кто поддерживал самоопределение югославских республик. При этом к весне 1992 года независимость вышедших к тому времени из состава СФРЮ Хорватии, Словении, Македонии, Боснии и Герцеговины была признана СБСЕ, а также большинством стран ЕС и Россией[38].

Со временем в РФ и странах НАТО возникли различные взгляды на причины распада СФРЮ, а также диаметрально противоположные оценки событий, произошедших после дезинтеграции государства.

ЕС занял в целом благожелательную позицию по отношению к признанию независимости югославских республик. В Декларации брюссельского саммита ЕС, состоявшегося 17 декабря 1991 года была сказано, что Евросоюз признает все республики, которые обратятся к нему с этой просьбой и будут соответствовать критериям признания. 15 января 1992 года ЕС признал независимость Словении и Хорватии[46]. 7 апреля 1992 года независимость Словении, Боснии и Герцеговины и Хорватии признали США[47].

Американская дипломатия целиком возлагает вину за развязывание этнических конфликтов в республиках бывшей Югославии на сербского президента С. Милошевича, который, по их мнению, «использовал ультра-националистические силы», чтобы «легитимизировать свою власть»[48]. Операции НАТО, проведённые в 1995 и 1999 годах, называются «миротворческими» и оправдываются гуманитарными причинами, а также стремлением США защитить косовских албанцев; в военных же преступлениях и притеснениях мирного населения обвиняются преимущественно сербы, проживающие на территории различных бывших республик Югославии, и официальный Белград. Позиция Вашингтона заключается в том, что Североатлантический альянс якобы исчерпал все дипломатические методы урегулирования на Балканах и ему не оставалось ничего другого, кроме как начать бомбардировки[48][49][50][51]. Эта точка зрения поддерживалась многими международными новостными телеканалами, такими как CNN, BBC, Al Jazeera. В публикациях этих СМИ сербы нередко демонизировалась, например, проводились параллели между ними гитлеровскими нацистами; при этом образы Словении, Хорватии и других прозападно настроенных стран, напротив, подавались в гораздо более выгодном свете[52].

Россия при Б. Н. Ельцине (особенно во время его первого президентского срока) поддерживала большинство международных инициатив Запада. Глава МИД РФ с 1992 по 1996 годы А. В. Козырев (признан в России иноагентом[53]) возлагал ответственность за начало боевых действий и последствия иностранного вмешательства в отношения народов бывшей Югославии на правительство С. Милошевича, по сути соглашаясь с обвинениями в адрес сербов со стороны Вашингтона и его союзников по НАТО[54].

При этом в российской публицистике того времени существовали альтернативные оценки событий, произошедших после распада Югославии. Более консервативно настроенные политики и журналисты указывали, например, что межэтнические столкновения в регионе начались не в последнюю очередь из-за признания независимости Хорватии и Боснии и Герцеговины без учёта интересов сербских меньшинств в бывших республиках СФРЮ[54].

В результате агрессии альянса против Югославии произошло резкое охлаждение в отношениях РФ — НАТО. Москва осудила действия западных стран во главе с США, указывав на их нелегитимный характер: бомбардировки начались без санкции ООН, был нарушен Устав всемирной организации и принципы СБСЕ/ОБСЕ. По мнению российской дипломатии, вмешательство НАТО в Косовский конфликт привело к дестабилизации ситуации на Балканах и деградации современной системы международных отношений. Основной же целью политики Вашингтона в регионе Москва называет оказание давления на Белград и укрепление влияния Североатлантического альянса в Юго-Восточной Европе[51][55].

Правопреемственность Югославии

Подписав Устав ООН 26 июня 1945 года и ратифицировав его 19 октября 1945 года, Югославия стала одним из первоначальных членов организации. Тем не менее у СФРЮ нет официальной страны-преемницы в ООН, в отличие от СССР, чьим продолжателем является Россия (в связи с чем членство РФ в ООН считается с 24 октября 1945 года)[56][57].

Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения стали членами организации 22 мая 1992 года; Северная Македония — 8 апреля 1993 года (тогда она называлась «бывшей югославской Республикой Македонией»). Союзная Республика Югославия вступила в организацию 1 ноября 2000 года. С 4 февраля 2003 года СРЮ cтала называться Сербией и Черногорией. Членство государственного союза Сербии и Черногории в ООН было продолжено Республикой Сербия 3 июня 2006 года. Черногория же была принята в организацию 28 июня 2006 года[56].

Раздел югославских активов и имущества

В 2004 году вступило в силу (после ратификации Хорватией) заключённое в Вене соглашение, которое предусматривало раздел как золотовалютных активов СФРЮ, так и имущества её зарубежных дипломатических представительств. По этому соглашению, например, Государственный союз Сербии и Черногории получил 38,0 % золотовалютных активов СФРЮ и 39,5 % дипломатического и консульского имущества[58]. Разделу между всеми республиками подлежали также долги перед Югославией. Например, долг СССР перед СФРЮ (около 806 млн долларов) был в 2003 году разделён в такой пропорции: Сербия и Черногория получили 38 %, Хорватия — 23 %, Словения — 16 %, Босния и Герцеговина — 15,5 % и Македония — 7,5 %[59]. К концу августа 2017 года все эти суммы были выплачены Россией[60].

Примечания

Литература

- Гуськова Е. Ю. Агрессия НАТО 1999 года против Югославии и процесс мирного урегулирования. М.: Индрик, 2013. — 321.

- Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990—2000). — Москва: Русское право / Русский национальный фонд, 2001. — 720 с.

- Ефременко Д. В., Мелешкина Е. Ю. Югославский метанарратив и современная югоностальгия в странах Западных Балкан // Политэкс. 2020. Т. 16, № 1.

- История южных и западных славян / под ред. Г. Ф. Матвеева, З. С. Ненашевой. — М.: Изд-во МГУ, 2001. — Т. 2. — ISBN 5-211-04320-0.

- Кузнецов Д. В. Югославский кризис: взгляд сквозь призму общественного мнения. — М.: УРСС, 2009. — 344 с.

- Мамонтова Екатерина Андреевна. Югославские войны 1990-х гг. В отечественной и зарубежной публицистике // Международные отношения. — 2019. — № 2.

- Мартынова М. Ю. Балканский кризис: народы и полит 1998. — 466 с. — ISBN 5-201-13730-х.

- Миликич Ратомир. Сербия и Россия в Парламентской ассамблее Совета Европы (пасе) // Современная Европа. — 2017. — № 5 (77).

- Степан Месич. Как развалилась Югославия = Kako je srusena Jugoslavija. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 400 с. — ISBN 978-5-9614-2228-3.

- Calic M.-J. A History of Yugoslavia. Purdue University Press. West Lafayette, Indiana. 2019, p. 418. — ISBN 978-1-55753-838-3.

- Gajić S., Ponomareva E.G. ACCELERATED EXPANSION OF NATO INTO THE BALKANS AS A CONSEQUENCE OF EURO-ATLANTIC DISCORD // Вестник МГИМО Университета. — 2020. — № 2 (71).