Минск

Минск (белор. Мінск, тарашк. Менск) — столица и крупнейший город Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым (столичным) статусом. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. Десятый по численности населения (без учёта пригородов) город в Европе, пятый — после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента на территории бывшего СССР. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население — 1 996 730[2] человек без учёта пригородов. 26 июня 1974 года Минску было присвоено звание города-героя[3].

Что важно знать

| Столица Белоруссии | |||||

| Минск | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| белор. Мінск | |||||

|

|||||

| 53°55′ с. ш. 27°33′ в. д.GЯO | |||||

| Страна |

|

||||

| Статус | город республиканского значения | ||||

| Внутреннее деление | 9 районов | ||||

| Председатель исполнительного комитета |

Владимир Евгеньевич Кухарев | ||||

| История и география | |||||

| Первое упоминание | 1067 год | ||||

| Прежние названия | Мѣньскъ, Мѣнескъ, Мѣнскъ, Меньск, Менеск, Менск | ||||

| Площадь | 348,84[1] км² | ||||

| Высота НУМ | 220 м | ||||

| Тип климата | умеренно континентальный | ||||

| Часовой пояс | UTC+3:00 | ||||

| Население | |||||

| Население | ↗1 996 730 человек (2025) | ||||

| Плотность | 5720 чел./км² | ||||

| Агломерация | Минская (2 645 500 человек) | ||||

| Национальности | белорусы, русские, украинцы, поляки | ||||

| Катойконим | минча́нин, минча́нка, минча́не | ||||

| Официальный язык | белорусский и русский | ||||

| Цифровые идентификаторы | |||||

| Телефонный код | +375 17 | ||||

| Почтовые индексы | 220000—220141 | ||||

| Автомобильный код | 7 | ||||

| Прочее | |||||

| Награды |

|

||||

| День города | вторая суббота сентября | ||||

| Реки | Свислочь, Немига, Лошица, Слепянка, Цна, Мышка, Тростянка, Переспа | ||||

|

|

|||||

| minsk.gov.by (рус.) | |||||

|

|

Этимология

Вероятнее всего, название города произошло от реки Меня (Менка), которая была притоком Птичи. Гидроним Меня может быть объяснён из индоевропейского *men- «малый» (ср. древнерусское мьнии, праславянское *mьnjes — «меньший»[4]). Древнерусские варианты названия — Мѣньскъ, Мѣнескъ, Мѣнскъ — встречались в летописях[5]. В более поздних источниках название города писалось и без ятя — Меньск, Менеск, Менск[6].

В конце XVI века отмечались единичные[7] случаи употребления формы Минск, в дальнейшем по мере усиления полонизации процент употребления формы «Миньск—Минск» увеличился (2-я половина XVII века), однако не перестал употребляться и Менск. Форма «Менск» исчезла из официальных документов только в XVIII веке[7].

Начиная с 1502 года, форма Минск использовалась в латино- и польскоязычных документах («Minsk», «Mińsk»). Подобная трансформация названия города в польском языке произошла под влиянием польского Миньска-Мазовецкого[6] или в результате влияния украинских говоров[8]. В конце XVIII века, после разделов Речи Посполитой, написание «Минскъ» устойчиво закрепилось в русскоязычных документах[9] как механический перевод польской формы «Mińsk»[10].

Правописание и литературная норма в белорусском языке были сформированы лишь в конце XIX века[11][12], что сказалось и на формализации названия города: оно к этому времени не устоялось. Устное употребление формы Менск по-прежнему фиксировалось, последнее отмечали белорусский этнограф Павел Шпилевский и Географический словарь Царства Польского (1885). Также Шпилевский опубликовал легенду о происхождении названия Минска. Согласно этой легенде, основателем Минска был Менеск. С 1916 года в среде белорусской интеллигенции закрепилось название Менск-Белорусский (белор. Менск-Беларускі). Оно сохранялось при немецкой и польской оккупациях, использовалось в документах белорусской эмиграции[10].

Во времена БССР название Менск на некоторое время вновь стало нормативным и повсеместно[7] использовалось в официальных документах на белорусском языке вплоть до 29 июля 1939 года, когда Верховный Совет БССР принял изменения в Конституцию: «Утвердить наименование столицы БССР в статье 121 Конституции БССР на белорусском языке в следующем виде: «Мiнск»[13]. По сообщениям историков, жители приняли факт переименования благодушно.

С того времени форма Мінск является в белорусском языке нормативным названием города. Однако некоторые СМИ, авторы и интернет-проекты, использующие дореформенную тарашкевицу (например, Радио «Свобода», журнал ARCHE Пачатак и др.) в отношении современного Минска, а также печатные исторические издания (в том числе и официальные, к примеру, книги издательств «Беларуская энцыклапедыя», «БелТА» и др.) в отношении периода истории города до 1793 года используют форму Менск.

В 1991 году Минский городской Совет народных депутатов обратился в Верховный Совет с просьбой вернуть городу прежнюю форму названия Менск, однако в просьбе было отказано[14]. За возвращение названия Менск проголосовало 142 депутата при необходимых 173[15].

В польском языке исторически использовалось название польск. Mińsk Litewski (Минск-Литовский, от Великого княжества Литовского), а позднее польск. Mińsk Białoruski (Минск-Белорусский), чтобы различить Минск с небольшим городом в Польше Минском-Мазовецким. Сейчас польское слово «Mińsk» почти всегда обозначает белорусскую столицу, нежели административный центр Миньского повята в Мазовии, который обычно употребляется с уточнением польск. Mińsk Mazowiecki.

Физико-географическая характеристика

Минск расположен преимущественно на юго-восточном склоне Минской возвышенности, имеющей моренное происхождение. Она образовалась во время Сожского оледенения, последнего, достигшего этой территории. Южные районы города находятся в пределах Столбцовской и Центральноберезинской равнин. Высота над уровнем моря колеблется в пределах от 182 м до 280 м[16]. В черте города протекает река Свислочь и её притоки Немига, Слепянка, Лошица и др.

Наиболее возвышенная часть Минска (283 м) расположена в районе улицы Лещинского, за домом № 8 (до застройки города на запад такая точка была между улицами Тимирязева и Харьковской)[17]. Самая низкая отметка (181,4 м) находится на юго-востоке города в пойме Свислочи в микрорайоне Чижовка (см. Чижовское водохранилище).

| Расстояние от Минска до крупных городов (по автодорогам)[18][19] | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Умеренно континентальный, со значительным влиянием атлантического морского воздуха. Среднегодовое количество осадков — около 700 мм. Лето тёплое, но не жаркое. Среднесуточная температура в июле +18,5 °C. Зима мягкая, с частыми оттепелями, среднесуточная температура в январе −4,5 °C. В последние годы наметилась чёткая тенденция к повышению температуры в зимний период.

- Среднегодовая температура — +6,7 °C

- Абсолютный максимум температуры (+35,8 °C) был зарегистрирован 8 августа 2015 года, абсолютный минимум (−39,1 °C) — 17 января 1940 года

- Среднегодовая скорость ветра — 2,4 м/с

- Среднегодовая влажность воздуха — 77 %

По состоянию на 31 декабря 2006 года площадь города составляла 306,68 км². В дальнейшем, 22 ноября 2007 г. в городскую черту было передано 5,2715 га (0,05 км²) Минского района[20]. Ещё 116,95 га (1,17 км²) Смолевичского района Минской области были переданы в городскую черту города Минска 21 июля 2008 г.[21] Следующее изменение границ города и его территории состоялось 26 марта 2012, когда размеры города увеличились на 4095,0812 гектара (40,95 км²), ранее находившихся в Колодищанском сельсовете Минского района Минской области[22].

По состоянию на 26 марта 2012 года общая площадь земель, находящихся в городской черте города Минска, составляла 34 884,43 га (348,84 км²). На эту дату уже около 1/3 (30,71 %) территории Минска (10 714,37 га, или 107,14 км²) находилось за пределами Минской кольцевой автомобильной дороги, в то время как в её пределах город занимал 24 170,07 га (241,70 км²), или 69,29 % всей территории.

11 марта 2016 г. в городскую черту Минска из состава Смолевичского района Минской области были переданы земельные участки общей площадью 0,8486 га[23]. 10 июля 2018 г. из состава Минска в состав территории Минского района Минской области был передан участок площадью 1,48 га[24]. Это было связано с необходимостью объединения в едином землепользовании предприятия по производству табачных изделий, расположенного вблизи промзоны Шабаны [25].

22 мая 2018 г. в целях реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлётно-посадочной полосы в черту Минска из состава Смолевичского района Минской области были включены земельные участки общей площадью 158,44 га[26]. 14 октября 2019 года в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск, были включены в черту г. Минска (в состав Октябрьского района) из состава Смолевичского района Минской области земельные участки юридических лиц общей площадью 321,56 га[27].

Положениями Генерального плана города Минска[28], разработанного в 2010 году во исполнение решения Минского горисполкома от 2 августа 2006 года № 1526, был предусмотрен территориальный рост города до 54,2 тыс. га (542 км²) в границах его перспективного развития[29], что увеличило площадь города Минска до 35 042,24 га (350,42 км²). В 2016 году Генеральный план был скорректирован так, что согласно новой его версии перспективная площадь города Минска на 2030 год должна составить 38,1 тыс. га (381 км²)[30].

Возле города проходит водораздел бассейнов Балтийского и Чёрного морей. Через Минск протекает река Свислочь, в которую в пределах городской черты впадают ещё шесть небольших (малых) рек. Все они относятся к Черноморскому бассейну. Высота над уровнем моря в пределах города колеблется от 184 до 280 метров, что, вместе с двумя надпойменными террасами реки Свислочь, обусловливает сложный рельеф местности[16].

По данным 2022 года столичные воды были пригодны для купания. В Минске было оборудовано 9 пляжей: на Цнянском водохранилище, на водохранилище Дрозды и на Комсомольском озере[31].

Питьевая вода в город поставляется из подземных и поверхностных источников; по данным 2021 года объём воды из подземных источников в два раза превышает объём воды из поверхностных источников. В среднем город потребляет 430—460 тыс. м3/сут[32].

Водопроводная система Минска состоит из:

- 17 водозаборов артезианских источников: водозабор № 1 «Новинки» («Новинки», «Психбольница», «Масюковщина», «Зацень»), № 2 «Петровщина», № 3 «Зеленовка» («Зеленовка», «Уручье», «Рогачевская»), № 4 «Дражня» («Дражня», «Колядичи», «Сосны»), № 5 «Боровляны» («ВАРБ»), № 6 «Островы», № 7 «Волма», № 8 «Вицковщина», № 9 «Водопой», № 10 «Фелицианово», № 11 «Зеленый Бор», ВКХ «Сокол». Водозаборы включают в себя 348 артезианских скважин.

- 1 очистной водопроводной станции, подающей воду из поверхностного источника — резервного водохранилища «Крылово». Станция основана в 1978 году[33].

По состоянию на 2023 год в Минске возникла тенденция к улучшению экологической обстановки — так утверждает Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Применение новых технологий и очистных сооружений способствовало уменьшению вредных выбросов в атмосферу на 13,6 % за 2022 год[34].

Мониторинг воздуха в белорусской столице ведётся в 12 точках, из них в 5 — круглосуточно. 80 % вредных выбросов производят транспортные средства. Для решения проблемы проводят оптимизацию маршрутов движения, заменяют транспорт с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт, строят развязки и развивают метро. Между предприятиями проводят экологические конкурсы за снижение выбросов[35]. Состояние воздуха в районах, где измерения воздуха проводятся автоматическими станциями, в 4 квартале 2023 года оценивалось как хорошее и очень хорошее. По сравнению с 3 кварталом того же года снизилось содержание азота диоксида на 23 %, углерод оксида — на 12 %. По сравнению с тем же периодом 2022 года уровень загрязнения воздуха снизился на 17 %[36]. На 2023 год наиболее проблемными были вопросы эксплуатации индукционных печей на Минском тракторном заводе и загрязнение окружающей среды фильтратом с полигона твердых коммунальных отходов «Тростенецкий»[37].

Наиболее экологически чистым районом столицы считается Первомайский и районы на севере и западе города. Также не вызывает опасений зона от Цнянского водохранилища до Малиновки, в которую попадают Лебяжий, Дрозды, Веснянка. Хорошие экологические показатели у районов Зелёный Луг и Уручье[38].

65 % жителей Минска имеют доступ к артезианской воде высокого качества. Жители Московского и Фрунзенского районов получают хлорированную воду из наземных источников Вилейско-Минской системы. Перевод всей водопроводной системы города на артезианские источники планируют завершить к 2025 году[37].

Уровень озеленения Минска на 2022 год находился на отметке 42,3 %, однако районы города озеленены неравномерно: наиболее озеленённый район — Партизанский, наименее — Октябрьский[37].

За 2022 год Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды проведено 83 мероприятия с целью выявления и уничтожения инвазивных видов растений — борщевика Сосновского, золотарника канадского и др. Выявлено 27 фактов причинения вреда окружающей среде, по которым составлены претензии о возмещении вреда[39]. С 2018 года по Минску в целом площадь произрастания борщевика Сосновского сократилась в 2,2 раза, но в отдельных районах она увеличилась. Работы по полному уничтожению сорняка продолжаются[37].

История

Самые ранние поселения на территории современного города датируются IX веком. Долина реки Свислочь была заселена двумя восточно-славянскими племенами: кривичами и дреговичами. Около 980 года территория современного города вошла в Полоцкое княжество.

Первое летописное упоминание о Минске содержится в «Повести временных лет»[5]; оно относится к 1067 году, когда сыновья киевского князя Ярослава Мудрого явились под стены Менеска, принадлежавшего тогда полоцкому князю Всеславу Брячиславичу. Вече отказалось сдать город, однако братья Ярославичи захватили и разрушили его, а затем разбили в битве на Немиге (в пределах нынешней центральной части Минска) подошедшие на помощь войска Всеслава Брячиславича: «В год 6575 Поднял рать в Полоцке Всеслав, сын Брячеслава, и занял Новгород. Трое же Ярославичей, Изяслав, Сятослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в сильный мороз. И подошли к Менску, и меняне затвориись в городе. Братья же эти взяли Менск и перебили всех мужей, а жён и детей захватили в плен и пошли у Немиге, и Всеслав пошёл против них. И встретились противники на Немиге месяца марта в 3-й день; и был снег велик, и пошли друг на друга. И была сеча жестокая, и многие пали в ней, и одолели Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежал»[40].

После смерти Всеслава Брячиславича в 1101 году его сыновья разделили владения отца на уделы, в результате чего Менеск стал столицей отдельного княжества. Первым менским князем стал Глеб Всеславич. Столичный статус и выгодное географическое положение содействовали экономическому развитию города и превращению его в крупный торгово-ремесленный центр, о чём свидетельствуют результаты археологических раскопок. Однако частые междоусобные войны князей (известны походы на Менеск в 1119, 1159, 1160, 1161 годах) мешали процветанию города.

Примерно с первой половины XIII века город и княжество исчезли со страниц летописей, нет никаких сведений о событиях, связанных с монголо-татарским нашествием в 1237—1239 годах, но более поздние набеги Золотой Орды, а также распад Древнерусского государства сильно ослабили княжество. Для своей защиты Менеск, вероятно, обратился к Великому княжеству Литовскому, которое сильно развивалось в это время. Следующее упоминание о городе датируется лишь 1324 годом. Под названием Мѣнескъ он упоминается в разделе «литовские города» летописного «Списка русских городов дальних и ближних» (конец XIV века).

В 1385 году Великое княжество Литовское и Королевство Польское заключили Кревскую унию, а позже, в 1401 году, заключили Виленско-Радомскую унию, ещё более укрепившую союз двух государств. В 1441 году Великий князь Литовский Казимир IV дал городу устав привилегированных городов. По велению его сына Александра Ягеллона в 1499 году (по другим данным — 1496) город получил магдебургское право. В 1565—1566 годах город стал центром Минского воеводства и Минского повета (уезда) в его составе. По привилею 1591 года Минску был пожалован герб[41]. Оригинал документа не сохранился, однако имеется его копия, в которой есть следующие строки:

Ку тому, показуючи имъ в том ласку нашу гдрскую, ку оздобе и учтивому захованью того места нашего Меньского надаем имъ на гербъ до печати местьское на ратуш фикгуру внебовзятья панъны Марыи, и в семъ листе нашомъ вымолевати есьмо тую фикгуру велели…Литовская Метрика

В 1569 году была подписана Люблинская уния, которая окончательно объединила Польское королевство и Великое княжество Литовское в единое государство — Речь Посполитую. В вальном сейме новообразованного государства Минскому повету было дано два места — для воеводы и каштеляна. Помимо этого, каждый из двух остальных поветов Минского воеводства — Речицкий и Мозырский — имели свои сеймики, которые посылали по два депутата на сейм и в Литовский трибунал.

К середине XVII века Минск стал важным экономическим, культурным и религиозным центром Речи Посполитой, особенно для православия. Но одновременно ввиду миграции поляков и евреев, а также в связи с переходом шляхты в католицизм в Минске также появились крупные общины католиков и иудеев. После Брестской унии православие постепенно уступило место униатству. Постепенно изменился и национальный облик города, многие представители дворянства и интеллигенции были полонизированы. Со второй половины XVII века в Минске проводились сессии Главного трибунала Великого княжества Литовского.

В 1654 году в ходе русско-польской войны (1654—1667) Минск был взят войсками царя Алексея Михайловича, которые удерживали город до 1667 года. За время войны Минск был полностью разрушен, в нём осталось только две тысячи жителей и 300 домов. Вторая волна разрушений последовала в период Великой Северной войны, когда в 1708 году шведский король Карл XII взял город, год спустя Минск был взят русскими войсками[15].

Помимо гибели населения и разрушений обе войны привели к упадку экономики города. В XVIII веке Минск стал периферией Речи Посполитой и не играл какой-либо значимой роли. К 1790 году численность населения города достигла примерно 6500—7000 жителей, вернувшись тем самым к показателям 1654 года.

В результате 2-го раздела Речи Посполитой в январе 1793 года Минск был присоединён к Российской империи и 3 апреля того же года стал центром новообразованной Минской губернии. В 1795 году указом Сената России было отменено магдебургское право для Минска.

22 января (2 февраля) 1796 года по утверждённому докладу сената городу был присвоен новый герб[42].

В российскую эпоху вновь началось развитие города, в 1805 году был открыт первый общественный парк, и уже к 1811 году население насчитывало около 11 тысяч жителей.

В ходе Отечественной войны 1812 года Минск с 8 (20) июля по 15 (27) ноября был оккупирован корпусом маршала Даву. 18 (30) июля 1812 года была издана первая минская газета на польском языке — «Tymczasowa gazeta Mińska». По плану Наполеона Минск был превращён в центральную провиантскую базу французской армии, сборный центр для отставших частей и эвакуационный пункт для больных и раненых военнослужащих. К концу лета 1812 г. под складские помещения и лазареты начали перестраивать все пригодные к этому здания в городе, включая костёлы, церкви, монастыри, синагоги и школы. В результате мародёрства и реквизиций значительная часть жилого фонда было разрушена; население города к моменту его освобождения русскими войсками составляло около 3,5 тысяч человек[43]. Численность жителей продолжала уменьшаться и после освобождения: горожане умирали от инфекционных болезней. Потери Минской губернии были так велики, что царь освободил регион от уплаты налогов.

Последние волнения XIX века в Минске произошли во время Польского восстания 1830 года. Подавление мятежа польской шляхты привело к изменению национального и религиозного характера города: постепенному уменьшению польского населения и ликвидации униатских приходов. А то, что в 1835 году Минск был включён в черту еврейской оседлости, способствовало росту еврейского населения города.

На протяжении всего XIX века город продолжал расти. В 1830-х годах все главные улицы и площади были замощены булыжником, в 1836 году была открыта первая общественная библиотека, а год спустя первая пожарная каланча. В 1844 году был открыт первый театр. Уже к 1860 году в Минске насчитывалось 27 тыс. жителей, происходила интенсивная застройка двух- и трёхэтажными домами Верхнего города[15].

Важнейшим событием, повлиявшим на дальнейшее развитие города, стала прокладка в 1871 году через Минск железной дороги Москва — Варшава. А в 1873 году Минск стал железнодорожным узлом, так как через город проложили Либаво-Роменскую железную дорогу. В 1874 году в городе появился водопровод[44], в 1890 — телефон, в 1892 — конный трамвай[45], а в 1894 — первая электростанция. В 1900 году в Минске было 58 фабрик и заводов.

По переписи 1897 года в городе было 91 494 жителя. Более половины населения (47 561) составляли евреи. В 1909 году в Минске проживало 43,3 % евреев, русских — 34,8 %, поляков — 11,4 %[46].

1-3 (15) марта 1898 года в городе состоялся I съезд РСДРП.

Долгий мир был прерван Первой мировой войной, в 1915 году, после наступления германских войск, город стал прифронтовым. С августа 1915 года в нём размещались штабы Западного фронта, Минского военного округа, 10-й армии. В Минске располагалось множество госпиталей и складов. За время войны германские аэропланы и дирижабли неоднократно подвергали город бомбардировке.

Брест-Литовский мир позволил 21 февраля 1918 года германским войскам оккупировать Минск. Этому предшествовали события 19—21 февраля, когда предпринимались попытки захвата власти польскими и белорусскими активистами[47].

25 марта 1918 года в 8 утра в оккупированном германскими войсками Минске, в здании Крестьянского поземельного банка на улице Серпуховской (ныне — Володарского, 9), Рада Белорусской Народной Республики приняла Третью Уставную грамоту|be-x-old|Трэцяя Ўстаўная грамата, которой провозглашалась независимость Белорусской Народной Республики. Однако после поражения Германии в Первой мировой войне и подписания мирного соглашения, согласно которому Германия была обязана вывести войска с оккупированных территорий, Советское правительство денонсировало Брест-Литовский мир и направило войска на оставляемые немецкими войсками территории. Рада БНР покинула город вслед за отступающими немецкими войсками и 10 января 1919 года Красная Армия без боя заняла Минск, городской Совет объявил об установлении Советской власти, а к середине февраля 1919 года Советская власть была установлена почти на всей территории Белоруссии.

1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия (ССРБ) в составе Советской России, 7 января Минск стал столицей новообразованной советской республики, а уже 31 января 1919 года ССРБ вышла из состава Советской России и была переименована в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, Минск стал столицей новой республики. Однако уже 27 февраля Советская Белоруссия вошла в состав Литовско-Белорусской ССР (Литбел). Столицей Литбела стала Вильна. В результате военных поражений в ходе советско-польской войны (1919—1921) 28 апреля органы власти Литбела были эвакуированы из Вильны в Минск. 19 июля пришлось покинуть и его, а 8 августа город был занят войсками Польской Республики[48].

11 июля 1920 года Красная Армия заняла Минск, а 31 июля в него вернулось правительство Белорусской Советской Социалистической Республики. Многолетняя война сильно разрушила город, но уже в первые годы Советской власти началось его восстановление.

В 1921 году в Минске был создан Белорусский государственный университет и первая научная библиотека[49]. В 1924 году работало уже 29 заводов, множество кинотеатров, школ, больниц, были сооружены крупные комплексы новой застройки. В 1928 году в Минске была создана Академия наук, в этом же году появился первый завод по производству хлеба[50].

В 1929 году на линию вышли первые минские трамваи, а в 1933-м начал действовать аэропорт. В 1934 году было построено здание Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. Большим событием в градостроительстве и архитектуре Минска явилось сооружение по проекту архитектора Иосифа Лангбарда Дома правительства БССР (1929—1934). Это крупнейшее общественное здание объёмом 240 000 м³, один из лучших памятников конструктивизма, положило начало формированию нового центра города — площади Ленина[51].

В июне 1941 года город подвергался воздушным бомбардировкам со стороны немецкой авиации. Уже 25 июня 1941 года немецкие войска подошли к городу, а 28 июня Минск был оккупирован. Со стороны станции «Болотная» в город вступили механизированные части 3-й танковой группы генерал-полковника Германа фон Гота[52]. В результате город стал центром генерального округа Белоруссия в составе рейхскомиссариата Остланд. В обороне Минска 25—28 июня участвовали 44-й и 2-й стрелковые корпуса 13-й армии Западного фронта. 26 июня севернее Минска, в Острошицком городке, высадился немецкий парашютный десант, занявший посадочную площадку для транспортных самолётов, в результате чего туда начали перебрасываться войска, снаряжение и лёгкая техника[53].

О том, что Красная армия оставила город Минск, не сообщило ни Совинформбюро, ни прочие советские средства массовой информации[54].

В 1939 году население Минска составляло 238 800 человек. За время войны погибло около 70 тысяч минчан[55].

В Минске германскими оккупационными властями было создано три еврейских гетто, в которых за время оккупации было замучено и убито более 80 000 евреев[56]. Всего в Минске и окрестностях было убито более 400 тысяч человек (в том числе 206,5 тысяч человек в лагере Малый Тростенец, 80 тысяч в лагере Масюковщина, 20 тысяч в лагере на улице Широкой)[55].

29 июня 1944 года началась Минская операция — составная часть Белорусской операции. В ней приняли участие войска трёх Белорусских фронтов при поддержке 1-го Прибалтийского фронта. К началу наступления силы Красной армии окружили силы 4-й и частично 9-й немецких армий группы армий «Центр» полукольцом (войска 3-го Белорусского фронта находились севернее немецких частей, войска 1-го Белорусского фронта — южнее). В результате передовые соединения РККА к 29 июня находились ближе к Минску, чем основные силы немецких войск (100 км против 130—150 км). Планировалось окружить немецкие части и освободить Минск. 30 июня войска 3-го Белорусского фронта форсировали Березину и вскоре освободили расположенные неподалёку от города 1 июля — Борисов, 2 июля — Логойск и Смолевичи[57]. На рассвете 3 июля в Минск вошли передовые части 3-го Белорусского фронта в составе 2-го гвардейского танкового корпуса (вступили в город с востока и северо-востока), 5-й гвардейской танковой, 11-й гвардейской и 31-й армий (все они вошли в город с севера), а через несколько часов с юго-востока вступили передовые части 1-го Белорусского фронта (части 1-го гвардейского танкового корпуса и 3-й армии)[58]. Город обороняли одна танковая и три пехотных дивизии вермахта, три полка СС и другие части[57]. К концу дня 3 июля Минск был освобождён. Благодаря этому восточнее города 105 тысяч немецких солдат попали в «Минский котёл»; попавшие в окружение войска были разбиты к 11 июля. По итогам операции 53 соединения и части получили почётные наименования «Минских». Активно участвовали в операции партизанские соединения[53].

На момент освобождения города Красной армией 3 июля 1944 года в центральных районах Минска осталось всего около 20% неразрушенных зданий. 16 июля 1944 года, в воскресенье, в освобождённом Минске состоялся партизанский парад. 26 июня 1974 года Минску было присвоено звание города-героя.

Белоруссия, как первая территория на пути наступавших войск, понесла огромный ущерб от войны. Большая часть зданий и сооружений в городе превратились в руины. Только согласно официальным данным Чрезвычайной государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в Минске было сожжено и взорвано 23 крупнейших предприятий, разрушено 4 гостиницы, 47 школ, разграблены и уничтожены культурные и научные учреждения. Были приведены в негодность канализация, водопровод, телефонно-телеграфная и транспортная сети. Общий ущерб, нанесённый за годы оккупации, согласно той же статистике, оценивается примерно в 75 миллиардов советских рублей — эта сумма превышает довоенный бюджет республики в 35 раз[59].

В 1945—1946 годах заработали бисквитная и обойная фабрики, 1-й и 2-й хлебозаводы. В начале 1950-х годов на Советской улице были открыты столичные магазины вроде ГУМа или «Динамо».

Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 14 мая 1946 года Минск был отнесён к категории городов республиканского подчинения[60]. Были построены Минский мотоциклетно-велосипедный завод (6 ноября 1945), а с 1951 года — мотовелозавод. Тогда же был создан первый мотоцикл М1А. 29 мая 1946 Совет Министров СССР принял постановление о создании в Белоруссии Минского тракторного завода. Минский автомобильный заводы (1947). В первой половине 50-х годов вступили в строй подшипниковый, часовой и радиаторный заводы, а также камвольный комбинат. Минск превратился в один из главных центров Советского Союза в отраслях машиностроения и высоких технологий, с развитыми культурой, здравоохранением, образованием, транспортом и наукой[61]. Продукция автомобильного и тракторного заводов стала визитной карточкой республики на мировом рынке. В 1952 году в городе появился троллейбус, в 1982 — международный аэропорт, а в 1984 году открылся метрополитен[62].

C 1991 года Минск является столицей государства — Республики Беларусь. Статус города Минска определяется законодательством и Уставом[63]. 5 сентября 1991 года городской Совет народных депутатов утвердил исторический герб города; у города также имеются флаг и гимн. Сегодня в столице более 600 улиц и проспектов. В 1991 году в Минске разместилась штаб-квартира СНГ.

Органы власти

Исполнительная власть представлена Минским городским исполнительным комитетом, а законодательная — Минским городским Советом депутатов. Также для реализации молодёжной политики при Мингорсовете в 2007 году создан рекомендательный орган молодёжного парламентаризма — Молодёжная палата[64].

Административное деление

В настоящее время территория Минска делится на 9 административных районов:

- Центральный район (белор. Цэнтральны раён)

- Советский район (белор. Савецкі раён)

- Первомайский район (белор. Першамайскі раён)

- Партизанский район (белор. Партызанскі раён)

- Заводской район (белор. Заводскі раён)

- Ленинский район (белор. Ленінскі раён)

- Октябрьский район (белор. Кастрычніцкі раён)

- Московский район (белор. Маскоўскі раён)

- Фрунзенский район (белор. Фрунзенскі раён)

Население

По переписи 2019 года население города Минска составило 2 018 281 человек[65]. В начале 2011 года Александр Лукашенко высказал мнение, что численность населения Минска следует ограничить 1,8 млн человек[66], а в июле 2020 года, несмотря на уже более чем двухмиллионное население, он же заявил, что перенаселять город нельзя[67]. После 2020 года численность населения начала снижаться: на 1 февраля 2024 года в Минске постоянно проживали 1 949 070 человек[68].

С 2005 по 2012 год коэффициент рождаемости вырос с 9,4 до 12 на 1000 человек (в 1990 году — 14,4), коэффициент смертности снизился с 9,6 до 9,2 на 1000 человек (в 1990 г. — 6,6), а общий коэффициент естественного прироста населения вырос с −0,2 до +2,8 на 1000 человек (+7,8 в 1990 г.)[69][70]. Ожидаемая продолжительность жизни выросла за этот же период с 72,3 (67 у мужчин и 77,2 у женщин) до 74,9 года (69,6 у мужчин и 79,4 у женщин)[69].

В 2022 году в Минске было зарегистрировано:

- браков 14 913;

- разводов 7 364[71].

| Год | Численность | |

|---|---|---|

| 1897 | 90 912 | |

| 1926 | 128 043 | |

| 1939 | 238 948 | |

| 1959 | 509 667 | [72] |

| 1972 | 1 000 000 | |

| 1989 | 1 607 077 | |

| 1999 | 1 680 567 | |

| 2009 | 1 836 808 | [73] |

| 2014 | 1 921 800 | |

| 2017 | 1 974 800 | |

| 2018 | 1 982 475 | [74] |

| 2019 | 1 992 685 | [75] |

| 2020 | 2 020 600 | [76] |

| 2021 | 2 009 786 | [77] |

| 2022 | 1 996 553 | [78] |

| 2023 | 1 995 471 | [79] |

После Великой Отечественной войны активно строились крупные заводы (машиностроение, станкостроение), что привело к притоку населения в город и образовалось устойчивое отставание условий проживания граждан от количества въезжающих. Для снижения проблем с жильём активно строились общежития (в 60—70-е годы). В 1990-х годах изменились условия для постановки на учёт — с 6 м² жилой площади на 15 м² общей площади, что улучшило условия жизни с 60 тыс. нуждающихся до 110 тысяч. На начало 2010 года в общежитиях проживало около 33 тыс. семей[80]. На 2010 год в аренду под жильё сдавалось 32 тыс. квартир[81]. В 2010 году объём вводимого жилья с господдержкой составлял около 80 %, в 2011 году — 75 %, в 2012 году не должен был превысить 50 % и затем постепенно снижаться[82]. С начала 2010-х годов в городе, как и в стране в целом, был взят курс на строительство арендного жилья. В сентябре 2013 года в Минске были сданы в эксплуатацию первые дома с арендными квартирами (при этом договор аренды аннулируется, если сотрудник увольняется из компании)[83].

Количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 2005 по 2010 год выросло с 171,2 до 279,9 тыс. граждан (семей), а к 2012 году снизилось до 259,2 тысячи[69]. Обеспеченность жильём за этот же период выросла с 19,2 до 21,2 м²[69]. С 2005 по 2012 год количество ежегодно вводимого в строй жилья выросло с 843 тыс. м² до 1048 тыс. м²[69]. Однако из-за финансового кризиса 2011 года формирование новых жилищных кооперативов в городе резко замедлилось[84], а очередь на жильё практически перестала сокращаться (к 2014 году в очереди после пересмотра списка осталось 235 тысяч человек). При этом в 2014 году жильё строилось для людей, стоящих в очереди с 1989 года[85]. 6 января 2012 года Александр Лукашенко подписал указ № 13, в соответствии с которым лишь немногие категории граждан (многодетные семьи, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, судьи, прокурорские работники, семьи с детьми-инвалидами I и II групп и другие) могли претендовать на льготный кредит для строительства жилья[86]. Тем, кто не подпадает под новые требования (65—70 % стоящих в очереди[87]), чиновники предлагают брать кредит на общих основаниях — под 31 % годовых до 15 лет (в 2012 году)[88].

Города-спутники Минска

С начала 2010-х власти страны и города взяли курс на сворачивание строительства жилья в черте города и на ближайших территориях вопреки утверждённому генеральному плану. Вместо этого была выдвинута идея застройки городов-спутников. Одновременно президент Белоруссии Александр Лукашенко наложил запрет на застройку земель сельскохозяйственного назначения возле Минской кольцевой автодороги и на оставшихся полях внутри неё, что означало в том числе сворачивание строительства по уже подготовленным планам[89].

В 2012 году численность населения в трудоспособном возрасте составляла 1217,3 тыс. человек (64 % населения), а численность экономически занятого населения — 1078,8 тыс. человек[69].

Уровень безработицы в Минске, по данным выборочного обследования Национального статистического комитета Республики Беларусь, составил 3,9 % в 2017 году[90]. В органах по труду, занятости и социальной защите зарегистрировано в качестве безработных 0,2 % населения в трудоспособном возрасте (2017 год)[91].

Однако по официальной статистике, уровень безработицы в Минске составляет 0,3 % от общего числа экономически активного населения (3340 человек; данные на февраль 2011 г.)[92]. В то же время в Мингорисполкоме признают существование значительной незарегистрированной безработицы на основании данных переписи 2009 года: тогда 5,6 % трудоспособного населения Минска (около 70 000 человек) определили свой статус как безработные[93]. В качестве причин значительного расхождения официального и реального уровня безработицы называют необходимость участия в общественных работах и небольшой размер пособия по безработице[93]. В начале 2011 года в Минске пособие составляло 68,2 тыс. рублей — $22,5 по курсу на февраль 2011 года[92] при среднем размере бюджета прожиточного минимума в 296,9 тыс. рублей[94], а во второй половине 2010 года — 50 тыс. ($16), что является одним из самых низких показателей на территории бывшего СССР[95]. В то же время Александр Лукашенко озвучил мнение о необходимости уменьшения размеров пособия по безработице как слишком большого[95]. По данным Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в среднем на поиск работы у зарегистрированных безработных уходило не более двух с половиной месяцев[93]. Средний возраст зарегистрированного безработного — 34,6 года[93].

С 2005 по 2012 год количество пенсионеров в городе выросло с 401,9 до 475 тыс. человек[69].

Экономика

Минск — крупнейший экономический центр Белоруссии. Совокупный объём налоговых поступлений составляет около половины от общего объёма по стране[96]. Крупнейшими налогоплательщиками города в первом квартале 2011 года были:

- ОАО «Белтрансгаз»;

- ИП «Лукойл-Белоруссия»;

- РУП «Минск Кристалл» (производитель ликёро-водочных изделий);

- ИП «Велком»;

- УП «Мингаз»;

- РУП «Минскэнерго»;

- РУП «Белтелеком»;

- ООО «Табак-инвест»;

- ООО «Юнис ойл»;

- ОАО «Приорбанк»[97][98].

В совокупности они обеспечили 40 % поступлений[98]. В первом квартале 2011 года 54 % поступлений в консолидированный бюджет города пришлось на негосударственные предприятия, в то время как в 2010 году на их долю приходилось 46,6 % поступлений[97][99]. В 2010 году около 25 % налоговых поступлений обеспечил малый бизнес[100].

Валовой региональный продукт Минска формируется:

- на 26,4 % — обрабатывающей промышленностью;

- на 19,9 % — оптовой торговлей;

- на 12,3 % — транспортом и связью;

- на 8,6 % — розничной торговлей;

- на 5,8 % — строительством[101].

Удельный вес валового регионального продукта (ВРП) города в республиканском валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 23,7 %, или 120 трлн рублей (около 12,8 млрд долларов)[101].

В Минске производится 18,8 % промышленной продукции всей Белоруссии[69]. Здесь находятся крупнейшие сборочные предприятия:

- тракторный завод МТЗ, выпускавший около 8—10 % от мирового рынка колёсных тракторов;

- автомобильный завод МАЗ;

- завод колёсных тягачей (торговая марка VOLAT);

- производитель дизельных двигателей ММЗ;

- три станкостроительных завода (имени Кирова, имени Октябрьской революции, завод автоматических линий имени Машерова);

- завод Амкодор — производитель дорожно-строительной и прочей специализированной техники и оборудования.

В городе также расположен ряд предприятий по производству комплектующих (моторный завод, рессорный завод, завод шестерён и др.), вагоноремонтный завод, мотоциклетно-велосипедный завод, часовой завод «Луч», Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО), 407-й авиаремонтный завод и другие.

Сравнительно развита электронная промышленность: в Минске работают производитель электронной продукции «Интеграл», производитель телевизоров, DVD-проигрывателей и бытовой техники «Горизонт», производитель холодильников и бытовой техники «Атлант», производитель бытовой техники Белорусский радиоэлектронный завод (БелВАР), электромеханический и электротехнический заводы. После распада СССР были организованы новые предприятия, такие как Белкоммунмаш, ныне один из крупнейших в СНГ производителей электротранспорта, который был создан в начале 1990-х годов на базе ремонтного трамвайно-троллейбусного завода.

Пищевая промышленность представлена ликёро-водочным заводом Минск Кристалл, пивзаводами «Криница» (бренды «Крыніца», «Александрыя», «Kult» и «Кaltenberg») и «Оливария» (бренды «Аліварыя» и «Бровар»), кондитерскими фабриками «Коммунарка» и «Слодыч», несколькими хлебозаводами, молочными заводами, хладокомбинатами и мясокомбинатом.

В Минске действуют предприятия по выпуску одежды и белья («Элема», «Мілавіца», «Serge» и др.), обуви, производители косметики «Белита-Витэкс», «Модум — наша косметика», «Белор-Дизайн», Белорусский камвольный комбинат, а также ряд небольших предприятий лёгкой промышленности.

Строительная промышленность представлена ОАО «Керамин», комбинатами железобетонных изделий и другими предприятиями.

В 2012 году предприятия машиностроения Минска произвели, в частности:

- 20 тыс. грузовых автомобилей;

- 59,7 тыс. тракторов;

- 2 тыс. автобусов;

- 172 троллейбуса;

- 106 тыс. двигателей внутреннего сгорания;

- 5,9 тыс. мотоциклов;

- 166,5 тыс. велосипедов[69].

Предприятия электротехники и электроники выпустили:

- 1,3 млн холодильников и морозильников;

- 321 тыс. стиральных машин;

- 531 тыс. телевизоров;

- 15,5 тыс. автомобильных аккумуляторов;

- 35,5 тыс. километров волоконно-оптических кабелей;

- 1,7 млрд интегральных схем[69].

Предприятия лёгкой промышленности в том же году произвели:

- 543 тыс. единиц верхней одежды:

- 2,6 млн пар обуви;

- 3,1 млн м² шерстяной ткани.

Пищевой промышленности:

- 23,5 тыс. тонн мяса и пищевых субпродуктов;

- 3,7 тыс. тонн колбасных изделий;

- 288,6 тыс. тонн цельномолочной продукции (в пересчёте на молоко);

- 1,7 тыс. тонн сыра;

- 6,8 млн декалитров (68 млн литров) безалкогольных напитков[69].

В Минске производится 21,5 % всей электроэнергии, генерируемой в Республике Беларусь, 81 % грузовых автомобилей, 13,5 % трикотажных изделий, 15,9 % обуви, 89,3 % телевизоров, 99 % стиральных машин, 39,8 % лекарственных средств, 8,7 % мебели, 22,4 % обоев, 16,3 % цельномолочной продукции, 26,2 % мучных кондитерских изделий и 30 % кондитерских изделий из шоколада, 27,6 % алкогольных дистиллированных напитков и 18,4 % минеральных и газированных вод[102].

С 2005 по 2012 год объём внешней торговли товарами через компании, зарегистрированные в Минске, вырос с 12,6 до 38,8 млрд долларов[69].

Общество

В Минске действует 28 вузов, в которых в 2017/2018 учебному году обучалось 154,6 тыс. студентов — 54,4 % от общего количества студентов в Республике Беларусь[103]. В 2012/2013 учебном году профессорско-преподавательский состав вузов города составил 13 901 человек[104].

В городе действует более 200 средних общеобразовательных школ, более 40 гимназий, 48 средних специальных учебных заведений[105], 26 учреждений профессионально-технического образования[106], 4 лицея. В 2017/2018 учебном году в 278 учреждениях общего среднего образования обучалось 196 тыс. человек[107], в учреждениях среднего специального образования — 31,1 тыс. учащихся[105], профессионально-технического — 12,1 тыс. учащихся[106]. Численность учащихся на каждом из этих уровней образования выше, чем в любой из областей страны. Численность учителей в Минске — 17,4 тыс. человек (четвёртый показатель в стране)[107]. В 2012/2013 учебном году 2 % учеников в школах и гимназиях обучались на белорусском языке, 98 % — на русском[108].

В 2018 году в Минске действовало 462 учреждения дошкольного образования (детских сада). В 2012—2018 годах в Минске было открыто 17 новых детских садов, а число детей в них выросло с 87,1 до 98,8 тысяч, из-за чего в пересчёте на 100 мест в детских садах приходится 117 детей в возрасте 1-5 лет, что является самым высоким показателем в стране[109]. В 2012/2013 учебном году 3,1 % детей обучались только на белорусском языке, 94,3 % — только на русском, 2,5 % — на белорусском и русском[110].

Система государственного здравоохранения Минска сегодня включает в себя 12 стационарных лечебных учреждений для взрослого населения, 4 детских клинических больницы, 9 диспансеров, городской родильный дом, 2 центра реабилитации детей, больницу паллиативного лечения «Хоспис», 37 городских поликлиник для взрослого населения, две врачебные амбулатории, 18 детских поликлиник, консультативно-диагностический центр, центр пластической хирургии и косметологии. На базе 9-й городской клинической больницы Минска функционирует Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей[111]. Также в городе по состоянию на 1 января 2011 года функционировали 490 аптек[112]. По данным 2017 года, в Минске насчитывается более 30 круглосуточных аптек, которыми охвачены все районы города[113].

Стоматологическая помощь оказывается в 11 городских стоматологических поликлиниках, 1 городской детской стоматологической поликлинике, ОАО «9-я стоматологическая поликлиника», УП «Медицинская инициатива». Кроме того, стоматологическая помощь оказывается в 16 городских взрослых и 12 городских детских поликлиниках. На предприятиях и в учреждениях города функционируют 13 врачебных и 161 фельдшерский здравпункт. В 64 амбулаторно-поликлинических учреждениях функционируют дневные стационары на 1473 койки, в 14 городских поликлиниках — стационары на дому. Скорая и неотложная помощь осуществляется силами 146 бригад городской станции скорой медицинской помощи.

Результат реализации принципа «одного окна»: через Интернет можно записаться к врачу в (на 2014 г.) 41 поликлинику[114] Минска[115].

Численность врачей-специалистов в Минске с 2005 по 2012 год выросла с 10 998 до 13 410 (70,5 врачей на 10 000 человек населения), а число коек в больничных организациях — с 17 492 до 18 555 (97,6 на 10 000 человек населения)[69].

Уровень преступности в Минске — самый высокий в Белоруссии (193,5 преступления в пересчёте на 10 000 человек)[116][117]. В Минске совершается 25 % тяжких и 20 % особо тяжких преступлений от общего их количества в Белоруссии[116]. В 2009 и 2010 годах наблюдался рост уровня преступности в городе[116] — в частности, за 2009 год в Минске на 36 % увеличился уровень выявленных случаев коррупционных преступлений[118]. В то же время, по словам генерального прокурора Григория Василевича, в Минске по состоянию на конец 2008 года наблюдалась «относительно благополучная» ситуация с уровнем убийств[119].

Раскрываемость преступлений в Минске по итогам 9 месяцев 2009 года составила 40,1 %[120], в том числе раскрываемость краж — 13 % (по итогам 2008 г.)[121], убийств — 92 %[122]. За 2008 год было совершено 3025 квартирных краж: более 1800 — из-за оставления свободного доступа в дом, более 900 — с помощью взлома двери или через окно и балкон[121]. Наибольшее количество квартирных краж совершается в Заводском, Ленинском, Московском и Фрунзенском районах[121]. Доля квартирных краж в общем объёме краж имущества составляет 1/7 (около 14 %), доля краж из транспортных средств — 50 %[123]. В Минске происходит 2/3 всех хищений мобильных телефонов в Белоруссии, которые составляют большинство карманных краж[123]. Значительная часть горожан высказывает опасения за свою безопасность в тёмное время суток, а наименее защищёнными себя считают жители микрорайонов Чижовка и Шабаны[122].

В Минске расположены три исправительных учреждения: СИЗО-1 (Пищаловский замок; известен также как «Володарка» из-за расположения на улице Володарского), ИК-1 (оба подчиняются Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по г. Минску и Минской обл.) и внутренняя тюрьма КГБ, известная как «Американка»[124][125]. Также в Минске находится шесть исправительных учреждений открытого типа[124]. В СИЗО-1 приводятся в исполнение смертные приговоры[126].

Минск является крупнейшим транспортным узлом Белоруссии.. Он расположен на пересечении транспортных коридоров, связывающих Россию с Польшей и Украину с Прибалтикой. Расстояние от Минска до Москвы по автомобильной дороге М1 — около 700 км. На долю города приходится около 30 % железнодорожных пассажироперевозок в стране, 20 % автомобильных грузоперевозок по ввозу и 40 % — по вывозу. Город соединяется с другими регионами автомобильными дорогами М2 (Минск — Национальный аэропорт «Минск»), М3 (Минск — Витебск), М4 (Минск — Могилёв; неподалёку от города от трассы ответвляется М5 Минск — Гомель), М6 (Минск — Гродно), P1 (Минск — Дзержинск; неподалёку от города вливается в М1 Брест — Орша — Москва), P23 (Минск — Слуцк — Солигорск — Микашевичи), P28 (Минск — Молодечно — Нарочь), P58 (Минск — Мядель) и местные дороги. Кроме того, полностью на территории города находится трасса М9 (Минская кольцевая автомобильная дорога). В 2010 году было озвучено намерение к 2017 году построить на значительном удалении от МКАД вторую кольцевую дорогу[127]. Протяжённость МКАД-2, последний участок которой был открыт 22 декабря 2016 года, составила около 160 км против 56 км у действующей МКАД.

Минск располагает хорошо развитой сетью общественного транспорта. Помимо минского метрополитена имеется более 200 автобусных и более 60 троллейбусных маршрутов, работает трамвай (8 маршрутов) и сеть маршрутных такси. С 2011 года работает городская электричка — сеть маршрутов железнодорожного общественного транспорта в пределах Минска и ближайшего пригорода. Три вида транспорта (метро, автобус, троллейбус) перевозят абсолютное большинство пассажиров. В 2018 году общественным транспортом воспользовалось более 770 млн пассажиров. Автобусами было перевезено 39,3 % пассажиров, метро — 36,7 %, троллейбусами — 20,1 %, трамваями — 3,9 %[128].

Городской общественный транспорт Минска активно развивается. Так, с 1984 по 2014 год построено 29 станций метрополитена, в новых периферийных районах организовано движение троллейбусов (однако ликвидирована значительная часть контактной сети в центре города), а на отдельных участках трамвайные пути перенесены на выделенную полосу. Подвижной состав наземного транспорта также активно обновляется: только за 2004—2007 годы было закуплено более 820 новых автобусов, более 430 троллейбусов, 53 трамвая. Вся наземная техника производства белорусских предприятий МАЗ (автобусы, троллейбусы), Неман (пригородные автобусы), Белкоммунмаш (троллейбусы и трамваи). Вагоны метрополитена импортируются из России, но в 2014 году ожидаются первые поставки подвижного состава производства Гомельского вагоностроительного завода[129][130]. С 2012 года в городе на некоторых остановках устанавливаются электронные табло, отслеживающие расположение общественного транспорта и указывающие ожидаемое время его прибытия[131]. В 2014 году в общественном транспорте началось внедрение системы оплаты проезда с помощью бесконтактных электронных проездных, а для гашения одноразовых талонов начали устанавливаться электронные компостеры[132]. В 2017—2018 годах в Минском метрополитене началось внедрение оплаты проезда бесконтактными банковскими картами[133]. С весны 2019 года оплата бесконтактными банковскими картами и устройствам с поддержкой технологии NFC начала внедряться в наземном транспорте — первоначально на одном трамвайном маршруте, в 2020 году ожидается распространение системы на весь наземный транспорт[134]. С 2017 года в системе общественного транспорта появились электробусы, которые на первом этапе заменяли троллейбусы на двух маршрутах. С 2019 года электробусами начали заменять преимущественно автобусные маршруты.

Первая очередь Минского метрополитена открылась в 1984 году. Ныне он состоит из трёх линий общей длиной 41,8 км и 33 станций.

Согласно данным социологического исследования 2019 года (было опрошено 1934 человека)[135], в Минске около 811 тысяч взрослых велосипедов, а также 232 тысячи детских и подростковых велосипедов. В Минске один велосипед приходится на 1,9 человека. Общее количество велосипедов в Минске превышает общее количество автомобилей (770 тысяч персонального авто). Личный велосипед есть примерно у 39 % минчан. 43 % минчан ездят на велосипеде раз в месяц и чаще. По состоянию на 2017 год, уровень использования велосипеда составляет около 1 % от всех транспортных перемещений (для сравнения: 12 % в Берлине, 50 % в Копенгагене). Средняя дистанция от дома до работы и обратно в Минске составляет около 22,5 км, что на 5 км больше, чем у жителей Гомеля и Бреста и на 7,5 км больше, чем в Гродно)[136]. В 2020 году Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ — после Москвы и Санкт-Петербурга[137][138].

С 2015 года в Минске проходит ежегодный велопарад/велокарнавал[139], во время которого на несколько часов блокируется проезд автотранспорта по проспекту Победителей (одна из главных улиц Минска). Количество участников в 2019 году составило более 20 тысяч[140], количество регистраций — около 12 тысяч[141].

В 2017 году Европейский союз профинансировал проект «Городское велодвижение в Беларуси»[142] на сумму 560 тысяч евро. Было проведено около 50 мероприятий, связанных с велосипедной тематикой, был построен маршрут Евровело-2[143][144] от Минска до границы с Польшей.

Через весь город проходит велодорожка[145][146], протяжённостью 27 км. По состоянию на 2020 год в наиболее интенсивное время проезжает 300—500 велосипедистов в час[147]. Всего на начало 2020 года по Минску 55 км выделенных велодорожек[148], 196 км велопешеходных дорожек (когда тротуар разделен для движения велосипедистов и пешеходов при помощи разметки).

В 2019 году стартовал первый в Белоруссии сервис автоматического проката велосипедов и электросамокатов, Колоbike[149][150], с 2020 года — также и автоматический прокат электровелосипедов[151].

Официальные символы Минска

Герб Минска — Вознесение Богородицы — представляет собой Богородицу в красно-фиолетовых одеждах на серебряном облаке. Её возносят в небо два летящих ангела, а над ними два херувима. Герб был присвоен городу в 1591 году. Согласно легенде, икона с изображением Вознесения прибыла в город вверх по течению Свислочи из Киева, разрушенного монголо-татарами.

Флаг Минска представляет собой прямоугольник из ткани голубого цвета с соотношением ширины и длины 11:18. Посередине лицевой стороны полотнища флага располагается изображение гербовой эмблемы города Минска.

Гимном Минска является «Песня про Минск». Уверждён в качестве официального минского символа решением Минского городского Совета народных депутатов № 207 от 24 октября 2001 года «О гимне города Минска — столицы Республики Беларусь». Автор текста — И. Панкевич. музыка В. Оловникова. Он исполняется при открытии и закрытии сессий Минского городского Совета депутатов, собраний и заседаний Минского городского исполнительного комитета, посвящённых государственным праздникам Республики Беларусь; при открытии памятников, монументов, обелисков и других сооружений в ознаменование важнейших исторических и общественно-политических событий города Минска; при вручении городу Минску государственных наград Республики Беларусь и на других торжественных мероприятиях[152][153].

| Оригинал |

|---|

Краса беларускага краю |

В произведениях культуры

Песни и стихи

- песня «Минск — это мы» (музыка Gusto, слова Егор Zeman Гаврилов)

- «Песня пра Мінск» (музыка Владимира Оловникова, слова Игнатия Панкевича) 24 октября 2001 года единогласно утверждена депутатами Минского городского Совета в качестве гимна г. Минска.

- «Песня пра Мінск» (музыка Игоря Лученка, слова Пимена Панченко). Мелодию припева этой песни каждый час на протяжении 19 секунд отбивают куранты на башне восстановленной в 2004 году Минской ратуши.

- «Песня о Минске» (музыка О. Ламброзо, слова В. Стриженова)

- Песня «Мінск-Менск» белорусской рок-группы N.R.M.

- Песня «Баллада о городе-герое» (музыка Ю. Семеняко, слова А. Бачило)

- Песня «Баллада о Минске» (музыка И. Лученка, слова Русака)

- Песня «Вячэрні Мінск» (музыка Бутвиловского, слова Дзеружинского)

- Песня «В Минске ясная погода» (музыка С. Носкова, слова И. Галкина)

- Песня «Звёзды над Минском» (музыка Л. Абелиовича, слова М. Ясеня)

- Песня «Мінскі вечар» (музыка И. Капланова, слова А. Жукова)

- Песня «Мінская зорка» (музыка А. Козловича, слова А. Козловича)

- Песня «Минск — это я» (музыка С. Ковалёва, слова К. Слуки)

- Песня «Минск» (музыка А. Струева, слова М. Ясеня)

- Песня «Минск» (музыка Е. Введенского, слова Е. Введенского)

- Песня «Минская осень» (музыка М. Качана, слова М. Ясеня)

- Песня «Минские окна» (музыка С. Ковалёва, слова С. Ковалёва)

- Песня «Минские окраины» (музыка Л. Захлевный, слова М. Ясеня)

- Песня «Минский вальс» (музыка Шумилина, слова Дзеружинского)

- «Песня молодых строителей Минска» (музыка Владимира Оловникова, слова Н. Лазарюка)

- Песня «Чатыры штыкі над Мінскам» (музыка Ю. Семеняко, слова П. Бровки)

- Песня «Minsk One Love» (музыка М. Корж)

- Песня «Здравствуй, Минск» (музыка Л. Захлевный, слова С. Сологуб)

- Песня «Mensk — Paris» (Ольга Палюшик)

- Песня «Города Беларуси»

- Песня «А Минск озяб совсем» (музыка и слова Николая Анисимова)

- Песня «Перловка» (музыка А. Косенкова)

- Песня «Житель Столицы»

- Песня «Есть у города слава гордая» (музыка И. Лученка, слова А. Вертинского)

- Песня «Горад мой» (музыка Л. Захлевного, автор слов — Л. Прончак)

- Песня «Город распустившихся каштанов» (музыка Н. Третьякова, автор слов — Курлович)

- Песня «Город счастья весеннего» (музыка С. Альхимович, слова Н. Чернявского)

- Песня «Горад вясны» (музыка В. Прохорова, слова В. Коризны)

- Песня «Признание городу» (музыка Ю. Семеняко, слова А. Легчилова)

- Песня «Говорит и показывает Минск» (музыка Анатолия Вечера, слова неизвестного, исполнитель Лариса Грибалёва)

- Песня «В холода, в холода» (музыка и слова Владимира Высоцкого)

- Песня «Месторождение» (музыка и слова Атморави)

Живопись

- «Освобождение Минска» (Валентин Волков)[154]

- «Площадь Победы» (Довгялло М. Х., 1953 г., картон/масло)[155]

- «Западный мост» (Варламов В. М., 1963 г., холст/масло)

- «Район Немиги» (Скрипниченко Г. С., 1960 г., картон/масло)

- «Минск строится» (Аракчеев Б. В., 1966 г., холст/масло)

- «Ул. Богдана Хмельницкого» (Беланович И. И., 1985 г., картон/масло)

- «Немига» (Скрипниченко Г. С., 1965 г., бумага/масло)

- «Минская ТЭЦ-1» (Беланович И. И., 1970 г., холст/масло)

- «Кафедральный собор» (Довгялло М. Х., 1965 г., картон/масло)

- «Улица Мясникова» (Варламов В. М., 1980 г., холст/масло)

- «По чистой воде. Комсомольское озеро» (Куйчик Н. Н., 1970 г., холст/масло)

- «Утро над городом» (Чепик С. М., 1954 г., холст/масло)

- «Парк Горького» (Чепик С. М., 1959 г., холст/масло)

- «Улица Я. Мавра. Снег» (Бархатков А. С., 1984 г., картон/масло)

- «Городской пейзаж» (Дучиц Н. Н., 1944 г., холст/масло)

- «Вечер на Свислочи» (Данциг М. В., 1953 г., холст/масло)

- «Мост по ул. Я. Купалы» (Дучиц Н. В., 1963 г., холст/масло)

- «Уголок старого Минска. Немига» (Непомнящий Б. А., 1950 г., холст/масло)

- «Старая баня» (Непомнящий Б. А., 1949 г., холст/масло)

- «Минск» (Непомнящий Б. А., 1949 г., холст/масло)

- «У Свислочи» (Дучиц Н. В., 1966 г., холст/масло)

- «Руины Минска» (Дучиц Н. В., 1943 г., холст/масло)

- «Студенты на отдыхе» (Непомнящий Б. А., Моносзон М. И., 1960 г., холст/масло)

- «На берегу Свислочи» (Дучиц Н. В., 1966 г., холст/масло)

- «Сушится бельё. Ул. Кропоткина» (Белоусов В. П., 1955 г., картон/масло)

- «Минск. Окраина» (Басов В. И., 1949 г., холст/масло)

- «Старый Минск» (Чепик М. Ф., 1960 г., бумага/акварель)

- «Свислочь» (Беланович И. И., 1961 г., холст/масло)

- «Набережная Свислочи» (Волынец Н. И., 1970 г., холст/масло)

- «Заводской посёлок. ТЭЦ-1» (Михайловский В. К., 1952 г., картон/масло)

- «Строительство детского сада» (Куйчик Н. Н., 1964 г., холст/масло)

- «ЦУМ строится» (Чепик М. Ф., 1962 г., бумага/акварель)

- «Телестудия» (Чепик М. Ф., 1961 г., бумага/акварель)

- «Улица Я. Купалы» (Чепик М. Ф., 1989 г., бумага/гуашь)

- «Церковь Марии Магдалины» (Гомонов В. К., 1993 г., холст/масло)

- «По улице Веры Хоружей» (Куйчик Н. Н., 1983 г., холст/масло)

- «Минск» (Мельникова Светлана)

Культура

С 20 по 26 октября 2008 года в Минске прошли юбилейные V молодёжные Дельфийские игры государств-участников СНГ. Подготовку и проведение мероприятия осуществили совместно Национальный Дельфийский комитет Белоруссии и Международный Дельфийский комитет.

В городе действует Белорусский государственный цирк.

В Минске работают несколько десятков библиотек. Вот список крупнейших:

- Национальная библиотека Беларуси — библиотечный фонд насчитывает 9263,8 тыс. экземпляров; в 2012 году выдано 2606,8 тыс. экземпляров книг и журналов[156]

- Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси

- Научная библиотека Белорусского национального технического университета

- Президентская библиотека Республики Беларусь

- Минская областная библиотека имени А. С. Пушкина

- Минская городская Библиотека им. Я. Купалы

- Городская библиотека № 1 им. Л. Толстого

- Библиотека им. Ф. Богушевича

- Республиканская научная медицинская библиотека

Самые посещаемые музеи города Минска (2016 год)[157]:

- Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны — 559,6 тыс.

- Национальный исторический музей Республики Беларусь — 394,5 тыс.

- Национальный художественный музей Республики Беларусь — 186,7 тыс.

- Государственный музей истории белорусской литературы — 135,2 тыс.

- Государственный литературный музей Янки Купалы — 126 тыс.

Самые посещаемые театры Минска (2016 год)[158]:

- Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь — 239 693 посетителя;

- Белорусский государственный академический музыкальный театр — 137 570 посетителей;

- Национальный академический драматический театр имени М. Горького — 82 990 посетителей;

- Национальный академический театр имени Янки Купалы — 78 495 посетителей.

Архитектура и достопримечательности

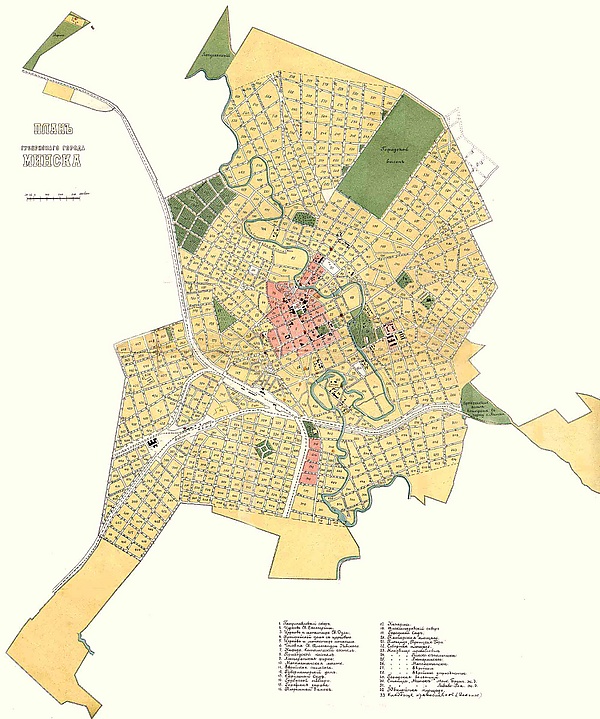

Древний Минск располагался в низине на берегу Свислочи, на уровне примерно восьми метров выше современного уровня реки[159]. Близлежащие возвышенности — Троицкая гора, район площади Свободы и район Юбилейной площади[159]. Важнейшее архитектурное сооружение раннего Минска — деревянный замок. Вокруг него располагался неукреплённый посад. Все сооружения древнего города были деревянными. Преобладал срубный тип застройки, площадь жилых домов в основном составляла от 9 до 25 м²[160]. Большинство домов были однокамерными и лишь немногие имели сени[160]. Первое известное каменное сооружение в Минске — фундамент незавершённого храма второй половины XI века — строился по нетипичным для Древнерусского государства методам[161], хотя архитектурный план храма схож с культовыми сооружениями полоцкой архитектурной школы[160]. Ширина покрытых деревянным настилом улиц составляла три-четыре метра[159]. Все улицы сходились у ворот замка. Из-за болотистой почвы в городе также существовали дренажные конструкции[160].

Сложившаяся планировка улиц сохранялась очень долго, однако после пожара 1547 года система улиц и площадей была частично пересмотрена, а рынок был перенесён с прежнего места перед замком на нынешнюю площадь Свободы[162], расположенную в нескольких сотнях метров южнее. Тем не менее в старой, низинной части города расположение улиц сохранилось до XX века[163]. Болотистый район севернее замка оставался почти незаселённым до XVI века, пока здесь не появилось и начало быстро застраиваться Татарское предместье (Татарский конец)[163]. Главной улицей северной части города оставалась улица Немига (Немигская), которая возникла на торговом пути в западном направлении[163]. Из-за того что параллельно улице текла наполовину высохшая река Немига, улицу затапливало каждую весну и осень[164].

В XVI—XVII веках стал активно застраиваться и заселяться район Верхнего рынка, а в начале XVII века новые границы города были обнесены земляным валом с бастионами по линии современных улиц Романовская слобода, Городской вал, проспект Независимости, улица Янки Купалы. Вал также проходил у Татарского конца и за Троицкой горой на левом берегу Свислочи[165].

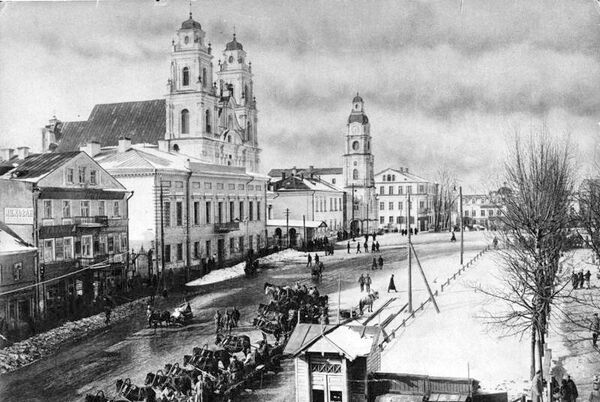

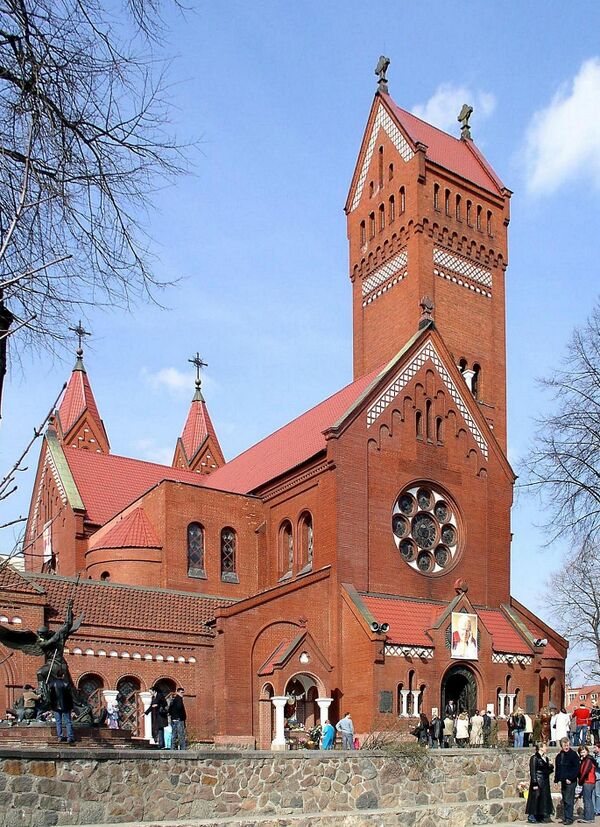

Долгое время Минск оставался преимущественно деревянным. В XVII—XVIII веках была построена двухэтажная каменная ратуша, а также несколько каменных культовых сооружений в стиле барокко (в том числе виленского барокко): католические иезуитский костёл Девы Марии 1709 года, костёлы монастырей бернардинцев и бернардинок (последний преобразован в Кафедральный собор Сошествия Святого Духа Белорусского экзархата РПЦ), костёл святого Фомы Аквинского, православная церковь Петра и Павла, униатская церковь Святого Духа). В результате в 1800 году в Минске появилось 39 каменных и 970 деревянных жилых домов, а также 48 других сооружений, большинство из которых были каменными[166], — в 1795 году в городе было 11 каменных храмов и 6 деревянных[167]. Количество католических храмов сокращалось — в XIX веке велась перестройка ряда католических и униатских храмов в стиле барокко по православным канонам[168]. 30 мая 1835 года в Минске произошёл сильный пожар, после которого было запрещено строить деревянные дома в центре города. После этого количество каменных домов в городе увеличилось с более чем 40 в 1800 году до 1027 в 1904 году[169] и 3 тысяч в 1917-м[168]. В центре города преобладала двух- и трёхэтажная застройка[168]. В 1857 году была снесена Минская ратуша[168]. Немалая часть земли в центре города принадлежала дворянам, церквям и монастырям — в начале XIX века на этих землях стояло 62 % всех домов в городе[170]. Предместья Слобода и Комаровка до 1812 года были юридикой (частным владением) Радзивиллов[170]. В 1841 году у католического духовенства была конфискована вся недвижимость[170]. Сокращалось число монастырей — если на момент второго раздела Речи Посполитой в Минске было 13 монастырей, то в середине века их осталось всего три[171]. В 1913 году построена Главная синагога города.

В 1836 году началось освоение «Нового места» (территория современного Александровского сквера)[171]. Во второй четверти XIX века начала застраиваться улица Захарьевская (современный проспект Независимости), вскоре ставшая главной улицей города, а также кварталы южнее её[171]. В 1871 году через город прошла железная дорога, а в 1873 году пересеклись две железнодорожные магистрали, что привело к появлению районов поселения железнодорожников и строительству вокзала на тогдашней юго-западной окраине города. Городские районы заметно различались по национальному и имущественному признаку — чернорабочие и мелкие ремесленники жили в предместьях, а еврейская беднота — в районе улицы Немига и севернее её[164].

Большое значение в XIX веке придавалось благоустройству города — в 1830-е годы улицы города начали активно мостить брусчаткой, в основном на деньги от «каменного сбора» — сбора денег с проезжавших через минские заставы[171]. В 1872 году был заложен Александровский сквер, в 1874 году — открыт первый городской фонтан, а в городе начал работать водопровод[168], действующий от водонапорной башни возле Александровского сквера. В конце века открылся городской театр (нынешний театр имени Янки Купалы)[168]. В 1896—1898 годах на пожертвования была возведена церковь святого Александра Невского с использованием элементов русского барокко. В 1905—1910 годах на деньги местного купца был возведён костёл святых Симеона и Елены («Красный костёл»). Благоустройство, однако, не коснулось предместий, окрестных слобод и всего старого города[164]. К началу XX века центр города представлял систему прямоугольных кварталов с расходящейся от центра радиальной системой улиц и трактов, в то время как предместья застраивались хаотично. В начале XX века действовал ряд промышленных предприятий, располагавшихся на юго-востоке (машиностроительный завод, дрожже-винокуренный завод), юге (скотобойни, крахмало-паточный завод, завод «Технолог»), юго-западе (мастерские по ремонту железнодорожных составов), западе (производство кирпичей и обоев) и северо-востоке (пивоваренный завод «Богемия»). Вокруг них располагались рабочие посёлки.

После подписания Брест-Литовского мира Минск перешёл под контроль Германии. В 1919—1920 годах город был после небольших боёв занят польскими войсками и затем вновь почти без боя взят Красной Армией. Практически бескровные переходы в чужие руки позволили избежать масштабного повреждения городской застройки. Тем не менее за годы войн коммунальное хозяйство пришло в упадок, а многие дома требовали ремонта.

В 1923 году территория Минска была законодательно увеличена вдвое[172]. В 1930-е годы границы города расширялись дальше. В середине 1920-х началось строительство рабочего посёлка имени Коминтерна и других в Ляховке, в районе площади Парижской коммуны, улицы Кропоткина и вокзала[172]. За 1920—1932 годы население города увеличилось почти втрое, из-за чего появилась проблема острой нехватки жилья. Однако её удавалось успешно решать: в 1926 году средняя обеспеченность жильём составляла 4,4 м² на человека, а в 1930 году — 5,7[173]. Тем не менее рост города происходил очень быстро, и средняя обеспеченность жилой площадью к 1938 году упала до уровня 1926 года (4,4 м² на человека)[174]. В этот период было открыто несколько новых заводских корпусов и реконструированы многие старые. В 1934 году была построенная новая электростанция мощностью 6,4 МВт[175] (современная ТЭЦ-2).

Значительное внимание уделялось благоустройству города. В мае 1930 года была пущена в эксплуатацию общегородская сеть канализации[176], в 1926—1932 годах были открыты три новых бани и механизированная прачечная[176]. В этот период открылись кинотеатры «Центральный» и «Победа»[177]. В 1934 году стали асфальтировать улицы, первыми были заасфальтированы Привокзальная площадь, улицы Кирова, Ленина, Свердлова, Советская и начальный отрезок нынешнего проспекта Независимости[174]. Большое внимание уделялось строительству новых школ — в 1935—1937 годах, например, было построено 16 новых школ, и все имели актовые и спортивные залы[178]. Велись работы по электрификации рабочих окраин, по осушке Комаровского и Слепянского болот[172].

В 1920—1930-х годах в центральной части города велось активное строительство. Самые известные сооружения этого периода: Дом правительства БССР, Большой театр оперы и балета, Дом офицеров, главное здание Академии наук (все — по проекту Иосифа Лангбарда), Дворец пионеров и здание ЦК КПБ (оба — по проекту Анатолия Воинова и Владимира Вараксина) и Государственная библиотека (архитектор — Георгий Лавров). Часть новых зданий была выполнена в стиле конструктивизма (прежде всего, Дом правительства и Государственная библиотека), но с 1930-х годов от него отказались. Построили крупный университетский (архитектор И. К. Запорожец) и клинический городок. До начала Второй мировой войны были также построены Дом печати, Дом партийных курсов, здание Политехнического института, корпус Института физической культуры, гостиница «Беларусь»[178][179], здание школы № 4 (по индивидуальному проекту), центральный дом физкультуры (1933) и стадион Динамо (1934), который вмещал тогда 10 000 зрителей[180]. Также был открыт аэропорт со зданием аэровокзала. В 1938—1940 годах реконструировали железнодорожный вокзал[181]. В 1929 году была взорвана небольшая каплица Александра Невского в районе Александровского сквера. На 22 июня 1941 года было назначено открытие Комсомольского озера.

Тем не менее большинство зданий города за пределами центра оставались деревянными, а строительство новых зданий носило точечный характер. Долгое время не существовало единой концепции развития города, хотя в 1926 году был принят план развития города, разработанный В. Н. Семёновым[182][183]. План предусматривал преобразование прямоугольной структуры города в радиально-кольцевую, где центр был бы плотно застроен, а окраины сохранили бы преимущественно одноэтажную застройку[183]. Главными магистралями города должны были стать нынешние проспект Независимости и улицы Долгобродская — Козлова — проспект Машерова[183]. В 1934 году были представлены наброски генерального плана развития Минска[178] и лишь в 1938 году утвердили генеральный план развития города, разработанный в Ленинграде под руководством Владимира Витмана[184], в основе которого лежали идеи создания радиально-кольцевой планировки улиц и серии зелёных рекреационных зон по берегам реки Свислочь[185], а также перестройки хаотично застроенных районов Старого города[174]. Окончательный вариант плана был завершён в 1940 году[174].

В годы Великой Отечественной войны Минск был в основном разрушен. Наиболее монументальные постройки (Красный костёл и соборы в стиле барокко, Дом правительства, Дом офицеров, Театр оперы и балета), однако, уцелели. Вскоре после ухода немецких войск в город прибыла комиссия Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР, которая разработала эскиз плана реконструкции и развития Минска. В работе над созданием плана участвовал и Лангбард[186]. В 1946 году был принят новый генеральный план, разработанный архитекторами под руководством Трахтенберга и Андросова на основании этого эскиза[185]; впоследствии этот план уточнялся пять раз[185]. В основу этого плана заложили идеи, озвученные ещё в плане 1938 года: формирование радиально-кольцевой структуры уличной сети, развитие зелёной зоны по берегам Свислочи, формирование центра города в районе площади Ленина и Ленинского проспекта (современные площадь и проспект Независимости).

В 1950 году был взорван частично разрушенный во время войны костёл св. Фомы Аквинского с прилегающим к нему монастырём доминиканцев, хотя ранее он был объявлен памятником архитектуры. В 1947—1953 годах построили «Ворота Минска».

1965 год — Совет министров БССР утвердил новый план развития и реконструкции города, разработанный в 1963 году под руководством Людмилой Гафо, Евгением Заславским и другими архитекторами[185]. В 1971 году план был скорректирован с учётом ускоренного роста численности населения, а в 1982 году был разработан генеральный план развития Минска до 2000 года.

Самым высоким зданием в Минске в настоящее время является 34-этажный жилой дом «Парус» (высота 133 м).

В Минске насчитывается 26 парков, 159 скверов и 26 бульваров общей площадью более 2 тыс. га. Многие парки построены ещё в 1980-е годы и нуждаются в реконструкции. Кроме того, темпы строительства новых объектов зелёного хозяйства отстают от темпов возведения жилья. Поэтому в 2011—2015 годах в Минске будет реализована программа строительства и реконструкции парков, скверов и бульваров[187].

Гостиницы Минска

- Гостиница «40 лет Победы»

- Гостиница «Crowne Plaza»

- Гостиница «IBB»

- Гостиница «Агат»

- Гостиница «Академическая»

- Гостиница «Алмаз»

- Гостиница «Беларусь»[188]

- Гостиница «Виктория»

- Гостиница «Европа», пять звёзд (вновь воссозданный памятник архитектуры на месте довоенной «Европы»)[189]

- Гостиница «Желонь»

- Гостиница «Журавинка»

- Гостиница «Звезда»

- Гостиница «Кемпински» (строится, пять звёзд)[190])

- Гостиница «Минск»

- Гостиница «Октябрьская»

- Гостиница «Орбита»

- Гостиница «Планета»

- Гостиница «Спорт»

- Гостиница «Спутник»

- Гостиница «Турист»

- Гостиница «У Фонтана»

- Гостиница «Экспресс»

- Гостиница «Юбилейная»

- Гостиница БГУ (Белорусского государственного университета)

- Гостиница Белкоопсоюза

- Гостиница Белтрансгаз

- Гостиница Высшего государственного колледжа связи

- Гостиница МВД (Министерства внутренних дел РБ)

- Гостиница ММЗ (Минского моторного завода)

- Гостиница РИПО (Республиканского института профессионального образования)

- Гостиница РУП минтруда и соцзащиты

- Гостиница спортклуба Министерства обороны РБ[191][192]

| Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных организаций в Минске[193] |

|---|

| Численность размещённых лиц, тыс.[193] |

На 31 декабря 2018 года в Минске действовало 67 организаций в сфере размещения туристов, в том числе 52 гостиницы и аналогичных заведения. В Минске располагались все 4 гостиницы категории «5 звёзд» в Республике Беларусь, 4 из 5 гостиниц категории «4 звезды» в стране, 13 из 35 гостиниц категории «3 звезды», а также 5 гостиниц категории «2 звезды» и 26 — без категории. 30 гостиниц и аналогичных заведений находились в государственной собственности (19 — в республиканской, 11 — в коммунальной), 28 — в частной, 9 — в иностранной[193].

На 31 декабря 2018 года в гостиницах и аналогичных заведениях Минска было 6298 номеров единовременной вместимостью в 11 431 человек. Всего за 2018 год в них было размещено 785,7 тысяч человек (600,9 тыс. иностранцев и 184,8 тыс. граждан Республики Беларусь). Выручка гостиниц от размещения туристов составила 150,7 млн руб. (около 75 млн долларов). Коэффициент загрузки гостиниц в 2018 году составил 41 % (самый высокий показатель в стране)[193]. Ещё 469,9 тыс. человек (338,7 тыс. граждан РБ и 131,2 тыс. иностранцев) было размещено в индивидуальных средствах размещения, выручка составила 21,9 млн руб. (около 10 млн долларов)[194].

На лето 2011 года имеются[195], строятся или планируются (например, одна из них — в бывшем монастыре бернардинцев — памятнике архитектуры XVII в.):

|

|

В Минске расположено более 20 музеев (с учётом ведомственных — 150). В них представлены как постоянные экспозиции, так и периодически действующие выставки.

- Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. В 10 тематических залах размещены 28 коллекций, в которые входят 145 тысяч военных раритетов.

- Дом-музей I съезда РСДРП.

- Национальный исторический музей Республики Беларусь. В коллекции собрано 500 тысяч экспонатов: документы, книги, музыкальные инструменты, посуда, оружие, клады.

- Музей истории белорусского кино.

- Национальный художественный музей Республики Беларусь. Крупнейший музей в стране.

- Государственный литературный музей Янки Купалы. В коллекции собраны личные вещи выдающегося белорусского поэта, фотографии, портреты, прижизненные издания. Это старейший музей Белоруссии, основанный в 1944 году[196].

Кинотеатры в городе существуют с 1900 года[197]. На 2019 год в Минске работают 22 кинотеатра, включая 13 кинотеатров с 24 залами, подконтрольных государственной структуре УП «Киновидеопрокат Мингорисполкома»[198]. Все кинотеатры в столице являются цифровыми[199].

- Минский Комаровский рынок

- Минский Червенский рынок[200]

- Ждановичи

- Уручье 3

- Западный Рынок

СМИ