Великое посольство

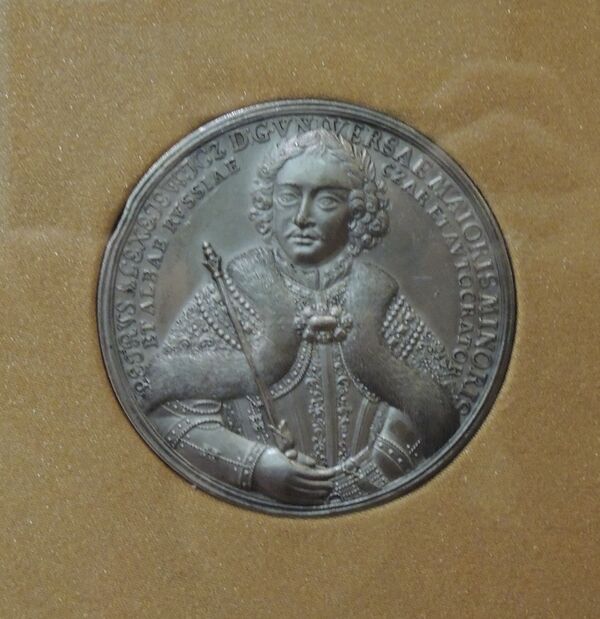

Вели́кое посо́льство — дипломатическая миссия Русского государства в страны Западной Европы, состоявшаяся в 1697—1698 годах и фактически возглавляемая Петром I (официально царь путешествовал под именем урядника Петра Михайлова).

Посольство посетило Ригу, Кёнигсберг (ныне Калининград), Ганновер, Амстердам, Лондон, Дрезден, Вену и другие крупные города. Пётр I лично встретился с европейскими монархами — королём Англии и штатгальтером Нидерландов Вильгельмом III Оранским, императором Священной Римской империи Леопольдом I, курфюрстом Саксонии, королём Польши Августом II и другими членами королевских фамилий.

Цели Великого посольства остаются предметом научных дискуссий. Официальной дипломатической задачей было объявлено укрепление Священной лиги для борьбы христианских государств с Османской империей (в тот момент Россия находилась с Турцией в состоянии войны). Согласно другой точке зрения, истинной целью Великого посольства было создание Северного союза для борьбы против Швеции (спустя два года после завершения посольства началась Великая Северная война). Сторонники третьей точки зрения считают, что дипломатическая составляющая посольства была второстепенной, а главной целью поездки Петра было заимствование научно-технических достижений стран Европы для модернизации российской экономики, армии и флота.

Посольство было прервано в связи с началом Стрелецкого бунта в Москве, который к возвращению Петра был уже подавлен. Вскоре после завершения посольства Пётр I развернул в стране масштабные реформы.

Что важно знать

| Великое посольство | |

|---|---|

| Дата начала | 10 марта 1697 |

| Дата окончания | 1698 |

| Состав | |

|

|

| Маршрут | |

|

|

|

Москва—Новгород—Псков—Рига—Либава— Пиллау (также Фридрихсберг)—Кольберг—Берлин—Ильзенбург— Ганновер—Эммерих—Амстердам (также Утрехт)—Лондон (также Портсмут, Оксфорд)—Амстердам—Лейпциг—Дрезден— Прага—Вена—Краков—Рава-Русская—Смоленск—Москва |

|

Исторический контекст

К концу XVII века главным приоритетом внешней политики Русского государства было южное направление, что обуславливалось необходимостью защиты южных рубежей от Османской империи и её вассала, Крымского ханства, а также стратегическим стремлением получить выход к морским торговым путям[1][2].

Построенная ко второй половине XVII века сплошная линия укреплений на границе с Диким полем (Изюмская, Белгородская и Симбирская оборонительные линии) служила для защиты южных рубежей России от набегов крымско-ногайских кочевников. В дальнейшем эти укрепления послужили опорной базой для походов Русского государства в Северное Причерноморье. Благоприятная внешнеполитическая обстановка для таких походов сложилась к концу XVIII века, когда Австрия и Речь Посполитая, отбив попытку османов захватить Вену, в 1684 году объединились в «Священную лигу» (вскоре к ней присоединилась Венеция). Союз христианских государств начал наступление на владения султана[1].

Перед лицом общей опасности Русское государство пошло на заключение союза со своим давним соперником — Речью Посполитой. По условиям «Вечного мира» заключённого в 1686 году, Россия обязалась выступить против Османской империи, что привело к началу Русско-турецкой войны 1686—1700 годов. Вступив в антиосманский союз с Польшей, Русское государство таким образом фактически присоединилась к «Священной лиге», хотя формальное вступление России в эту коалицию произошло лишь накануне Великого посольства 1697 году[3].

Несмотря на то, что Крымские походы В. В. Голицына (1687, 1689) завершились неудачей, они оказали существенную помощь христианской коалиции, оттянув на себя значительные силы Крымского ханства. Продолжая южную политику своих предшественников Пётр I в 1696 году смог взять Азов, что позволила русскому флоту выйти в Азовское море и создать угрозу для Крымского побережья. Взятие Азова и строительство азовского флота значительно повысило международный престиж Русского государства[4].

Однако стратегическая задача — выход к Чёрному морю через Керченский пролив оставалась нерешённой. К тому времени члены «Священной лиги» утратили интерес к продолжению противостояния с Османской империей: Австрия была истощена многолетней войной на нескольких фронтах (параллельно шла война Аугсбургской лиги)[5], а в Речи Посполитой после смерти Яна Собеского началось междуцарствие. Возникла угроза распада «Священной лиги», что оставило бы Россию один на один с Османской империей[4].

В этих обстоятельствах Пётр I принял решение об отправке беспрецедентной для российской истории дипломатической миссии — Великого посольства. Официально декларируемая цель, согласно указу от 6 декабря 1696 года, заключалась в «подтверждении древней дружбы и любви для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд»[6]. Однако сложность международной обстановки и многогранность действий посольства породили в историографии дискуссию об истинных, в том числе неофициальных, целях этой миссии[7][8].

Цели Великого посольства

Несмотря на обилие сохранившихся документов, ни один из них не содержит прямого и исчерпывающего изложения всех задач миссии[9].

Наиболее устоявшейся в историографии является точка зрения, согласно которой главной целью посольства было укрепление антитурецкой коалиции. Её последовательно отстаивает, в частности, В. Дегоев. Он утверждает, что основной задачей Петра было решение именно южных проблем. Осознавая хрупкость «Священной лиги» и угрозу её распада, царь стремился личным визитом в европейские столицы «оживить» союз, предотвратить сепаратный мир своих партнёров с Османской империей и подтвердить собственную решимость продолжать войну[10].

Внезапность решения об отъезде объясняется предчувствием скорых перемен в европейской политике, в частности, ожидавшейся войны за испанское наследство, которая неминуемо разрушила бы антитурецкую коалицию[5]. В рамках этой концепции посольство было, прежде всего, экстренной дипломатической мерой для сохранения союзников.

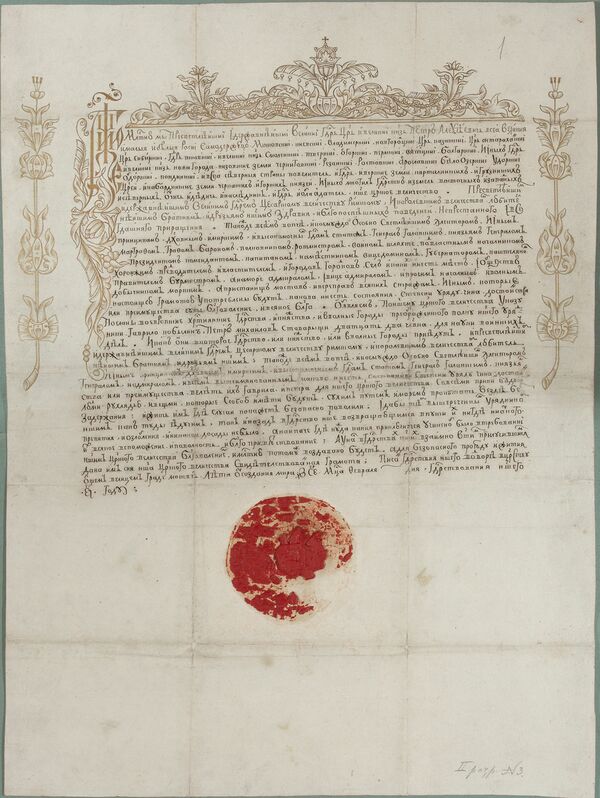

Однако анализ конкретных дипломатических документов и действий посольства позволяет некоторым исследователям расширить или уточнить его цели. Так, Д. Гузевич обращает внимание, что в верительных грамотах, выданных послам для разных европейских дворов, тема военного союза против турок постепенно редуцируется, вплоть до полного исчезновения[11]. Анализируя маршрут части посольства во главе с Б. П. Шереметевым, направленный в средиземноморские страны, Гузевич приходит к выводу, что одной из ключевых, но не афишируемых целей было «дипломатическое освоение Средиземноморья»[12]. По её мнению, Пётр действовал на перспективу: он стремился установить контакты и «прощупать почву» для будущих торговых и союзных отношений с державами региона. Эти связи должны были стать актуальными после того, как Россия сможет утвердиться на южных морях и получит выход к средиземноморским торговым путям[13].

Развивая идею о комплексном характере миссии, Н. Петрухинцев рассматривает её как ключевой элемент более широкого «восточного проекта» Петра I, нацеленного на стратегическое продвижение России на юг[14]. С этой точки зрения, посольство было не просто дипломатической акцией, а мероприятием по обеспечению нового этапа войны. Его целью было не только удержание союзников, но и создание материально-технической базы для будущего Азовского флота: наём специалистов, закупка технологий и изучение передового европейского опыта в кораблестроении и военно-морском деле[15].

Противоположно точки зрения на цели посольства придерживался В. Возгрин. По его мнению, тайной и истинной задачей посольства была дипломатическая подготовка к войне со Швецией за выход к Балтийскому морю[16]. Возгрин настаивает, что этот замысел был у Петра изначально, а не возник спонтанно в ходе поездки[17]. В качестве доказательств он приводит такие факты, как активное вмешательство Петра в выборы польского короля в пользу враждебного Швеции Августа Саксонского, а также прямые переговоры с монархами Англии и Бранденбурга, которых Пётр склонял к союзу или нейтралитету в будущей войне со Швецией[18].

Подготовка Великого посольства

Подготовка к Великому посольству началась с активной работы Посольского приказа, которому поручалось составление официальных документов и инструкций послам. Однако за внешне традиционной формой подготовки посольства стояло кардинально новое содержание: Пётр I собственноручно написал практический наказ великим послам, в котором сформулировал конкретные цели миссии — наём иностранных специалистов, закупка вооружения и материалов для флота. Впервые в истории российской дипломатии зарубежной посольство имело выраженно утилитарный, государственно-строительный характер[19].

К Великому посольству был издан указ от 6 декабря 1696 года, в котором назначались три полномочных представителя: Франц Лефорт, Фёдор Головин и Прокофий Возницын. Из них наибольшую практическую работу осуществлял именно Головин — опытный дипломат, имевший за плечами участие в Нерчинских переговорах. Возницын представлял более традиционную школу дипломатии, но также обладал значительным опытом переговоров с Османской империей[20].

Согласно повелению царя, посольство направлялось в Австрию, Саксонию, Бранденбург, Голландию, Англию, Венецию и к Папе Римскому. Путь посольства следовал через Ригу и Кёнигсберг в Голландию, потом — в Англию, из Англии посольство возвратилось назад в Голландию, а затем оно посетило Вену; до Венеции и Рима посольство не доехало из-за дошедших до царя известий о бунте стрельцов.

Начало Великого посольства

Из Москвы посольство выехало 9—10 марта 1697 года. Численность делегации составляла около 250 человек. В состав участников входили специалисты различных профилей, среди которых особенно выделялся молодой Пётр Шафиров — будущий вице-канцлер. Пётр I сопровождал миссию инкогнито под именем урядника Петра Михайлова, что давало ему возможность путешествовать свободнее и ближе знакомиться с жизнью и обычаями Западной Европы[21].

Фридрих-Казимир (20.04.97)

Фридрих III (18.05.97)

Август II (10.08.98)

Вильгельм III Оранский (18.08.97)

Антон-Иоганн

Фюрстенберг (02.06.98)

Фюрстенберг (02.06.98)

Леопольд I (14.07.98)

Первым иностранным городом, который посетил Пётр, была Рига. Здесь он столкнулся с холодным приёмом со стороны шведских властей. Попытки осмотреть крепость были пресечены, а вся поездка была омрачена враждебной атмосферой. Этот эпизод впоследствии будет использован как одно из обоснований начала войны со Швецией[22].

Гораздо более радушный приём ожидал посольство в герцогстве Курляндском. В Митаве (Елгава) состоялась первая личная встреча Петра с герцогом Фридрихом-Казимиром, после чего царь отправился морем в Кёнигсберг. Во время этого путешествия царь впервые увидел Балтийское море. Здесь он занялся изучением артиллерийского дела и получил официальный аттестат, подтверждающий его квалификацию как «искусного и совершенного огнестрельного мастера»[23].

7 мая Пётр вместе с волонтёрами прибыл в Кёнигсберг (ныне Калининград), в то время как официальные послы добрались туда на 10 дней позже. Курфюрст Пруссии-Бранденбурга Фридрих III неофициально встретился с Петром, соблюдая его «инкогнито». В ожидании приезда официального посольства Пётр занялся совершенствованием своих навыков в артиллерии под присмотром прусских специалистов. Пребывание в Кёнигсберге стало первой дипломатической акцией, в которой Пётр принял личное участие[23].

18 мая состоялся официальный въезд Великого посольства в Кёнигсберг и его приём курфюрстом, сопровождавшийся пышными церемониями. Русские послы проявили твёрдость, отказавшись от целования руки курфюрста, что означало бы оказание ему королевских почестей. Целью послов было «подтверждение древней дружбы с целью общего для христианских государств дела — борьбы с Турцией». Они также поблагодарили курфюрста за присылку инженеров и офицеров из Бранденбурга во время Азовских походов[24].

В Кёнигсберге состоялись первые серьёзные дипломатические переговоры. Курфюрст Фридрих III стремился заключить союз с Россией, видя в ней потенциальны противовес Швеции. В представленный проект договора входили статьи о «вечной дружбе», военной помощи и признании послов курфюрста на уровне королевских. Русская сторона согласилась лишь на часть предложений, отвергнув наиболее опасные — о взаимных гарантиях и статусе Пруссии. Вместо письменного союза было достигнуто устное соглашение, скреплённое рукопожатием и клятвами — дипломатический компромисс, позволивший сохранить дружественные отношения без открытого конфликта с Швецией и Польшей[25].

Таким образом, Пётр проявил дипломатическую изобретательность и осторожность. Это событие, по мнению М. М. Богословского, показало, как Пётр ломал устоявшиеся формы не только внутри государства, но и в международных отношениях, изобретая новые, более подходящие к случаю[26].

В Кёнигсберге первоначальный маршрут путешествия был изменён: вместо Вены было решено направиться сначала в Голландию. Простившись с курфюрстом, 22 июня царь отправился в Пилау (ныне Балтийск). Здесь путешествие было задержано из-за известий о ситуации в Польше, где после смерти короля Яна Собеского царило безвластие. В случае избрания на польский престол французского принца Франсуа Людовика де Бурбон-Конти существовала угроза выхода Польши из антитурецкого союза. Австрийский император, союзник России, также был обеспокоен этим. Пётр решил действовать решительно, приказав выдвинуть армию к русско-польской границе[27].

В противовес де Конти, Пётр, в согласии с Австрией, поддерживал кандидатуру курфюрста Саксонии Фридриха-Августа I. 12 июня из Пилау Пётр направил особое послание сейму, предупреждая, что избрание французского принца приведёт к нарушению союзнических обязательств Польши. Он заявил, что не желает видеть в Польше короля «французской и турецкой стороны», а желает, чтобы был выбран король, который будет в союзе с Россией и римским императором против общих врагов[28].

В Польше продолжалась смута, сторонники де Конти активно действовали. После распространения грамоты Петра ситуация начала меняться, и число сторонников Августа росло. В итоге Август добился формального избрания, приняв католичество и обещая сохранять союз с Россией. Получив это сообщение, Пётр решил продолжить путешествие, несмотря на сохраняющуюся напряжённость в Польше[29].

Великое посольство в Нидерландах

Добравшись 7 августа 1697 года до Рейна, Пётр I по реке и каналам спустился до Амстердама. Голландия давно уже привлекала царя, и ни в какой другой стране Европы тех времён не знали так хорошо Россию, как в Голландии. Голландские купцы были постоянными гостями единственного русского морского порта того времени — Архангельска. Ещё при царе Алексее Михайловиче, отце Петра, в Москве было большое количество голландских ремесленников. Первые учителя Петра в морском деле, с Тиммерманом во главе, были голландцами. Много корабельных плотников из этой страны работало на воронежских верфях при строительстве кораблей для взятия Азова. Амстердамский бургомистр Николаас Витсен был в России ещё при царе Алексее Михайловиче и ездил даже на Каспийское море. Во время своего путешествия Витсен завязал прочные отношения с московским двором; он исполнял поручения царского правительства по заказу судов в Голландии, нанимал корабельщиков и всяких мастеров для России.

Не останавливаясь в Амстердаме, Пётр уже 8 августа отправился в Зандам, небольшой городок, славившийся множеством верфей и кораблестроительных мастерских. На другой день царь под именем Петра Михайлова записался на верфи Линста Рогге.

В Зандаме Пётр жил в деревянном домике на улице Кримп. После восьмидневного пребывания там Пётр перебрался в Амстердам. Через бургомистра города Витсена он выхлопотал себе разрешение работать на верфях Голландской Ост-Индской компании.

Узнав о страсти русских гостей к кораблестроению, голландская сторона 9 сентября заложила на амстердамской верфи новый корабль (фрегат «Пётр и Павел»), над строительством которого трудились волонтёры, в том числе и Пётр Михайлов. 16 ноября 1697 года корабль был успешно спущен на воду.

Одновременно была развёрнута деятельность по найму иностранных специалистов для нужд армии и флота. Всего было нанято около 700 человек. Было закуплено и оружие.

Но не одним кораблестроением занимался Пётр в Голландии: он ездил с Витсеном и Лефортом в Утрехт для свидания с штатгальтером нидерландским Вильгельмом Оранским. Витсен водил Петра на китобойные суда, в госпитали, воспитательные дома, фабрики, мастерские. Пётр изучил механизм ветряной мельницы, посетил писчебумажную фабрику. В анатомическом кабинете профессора Рюйша царь присутствовал на лекциях по анатомии и особенно заинтересовался способами бальзамирования трупов, чем славился профессор. В Лейдене в анатомическом театре Бургаве Пётр сам принимал участие во вскрытии трупов. Увлечение анатомией в будущем послужило причиной создания первого российского музея — Кунсткамеры. Помимо этого Пётр изучил технику гравировки и даже сделал собственную гравюру, названную им «Торжество христианства над исламом».

Четыре с половиной месяца Пётр провёл в Голландии. Но царь был недоволен своими наставниками-голландцами. В написанном им предисловии к Морскому регламенту Пётр так объясняет причину своего недовольства:

На Остъ-Индской верфи, вдавъ себя съ прочими волонтерами въ наученіе корабельной архитектуры, государь въ краткое время совершился въ томъ, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерствомъ новый корабль построилъ и на воду спустилъ. Потомъ просилъ тоя верфи баса Яна Поля, дабы училъ его пропорціи корабельной, который ему черезъ четыре дня показалъ. Но понеже въ Голландіи нѣтъ на сіе мастерство совершенства геометрическимъ образомъ, но точію некоторыя принципіи, прочее же съ долговременной практики, о чемъ и вышереченный басъ сказалъ, и что всего на чертежъ показать не умѣетъ, тогда дѣло ему стало противно, что такой дальній путь для сего воспріял, а желаемаго конца не достигъ. И по нѣсколькихъ дняхъ прилучилось быть его величеству на загородномъ дворѣ купца Яна Тессинга въ компаніи, гдѣ сидѣл гораздо невеселъ ради вышеописанной причины, но когда между разговоровъ спрошенъ былъ: для чего такъ печаленъ, тогда оную причину объявилъ. Въ той компаніи былъ одинъ англичанинъ, который, слыша сіе, сказалъ, что у нихъ, въ Англіи, сія архитектура такъ въ совершенствѣ, какъ и другія, и что краткимъ временемъ научиться можно. Сіе слово его величество зѣло обрадовало, по которому немедленно въ Англію поѣхал и тамъ черезъ четыре мѣсяца оную науку окончилъ

Великое посольство в Англии

По личному приглашению английского короля Вильгельма III, который одновременно являлся правителем Соединённых провинций Нидерландов, Пётр I в начале 1698 года посетил Англию.

В Англии Пётр пробыл около трёх месяцев, сначала в Лондоне, а потом, главным образом, в Детфорде, где на королевской верфи, под руководством известного английского кораблестроителя и политика Энтони Дина (старшего), пополнил своё кораблестроительное образование.

В Англии он вёл тот же образ жизни, что и в Голландии. В Лондоне, Портсмуте, Вулидже осматривал арсеналы, доки, мастерские, музеи, кабинеты редкостей, часто ездил на военные корабли английского флота, детально рассматривал их устройство. Раза два Пётр заходил в англиканскую церковь, был на заседании парламента. Царь посетил Гринвичскую обсерваторию, Монетный двор, Лондонское королевское общество, Оксфордский университет; изучил технологию изготовления часов. Считается, что он встречался с Ньютоном.

Также в Англии у него был роман с актрисой Летицией Кросс, которой он вручил в качестве подарка 500 фунтов[30].

Однако, как заметил историк Василий Ключевский:

По-видимому, у Петра не было ни охоты, ни досуга всматриваться в политический и общественный порядок Западной Европы, в отношения и понятия людей западного мира. Попав в Западную Европу, он прежде всего забежал в мастерскую её цивилизации и не хотел идти никуда дальше, по крайней мере, оставался рассеянным, безучастным зрителем, когда ему показывали другие стороны западноевропейской жизни. Когда он в августе 1698 г. возвращался в отечество с собранными за полтора года путешествия впечатлениями, Западная Европа должна была представляться ему в виде шумной и дымной мастерской с её машинами, молотками, фабриками, пушками, кораблями и т. д.

При своём визите к английскому королю Пётр оставил совершенно без внимания прекрасную картинную галерею Кенсингтонского дворца, но очень заинтересовался прибором для наблюдения за направлением ветра, находившимся в комнате короля.

Написанный во время этой поездки в Англию Готфридом Кнеллером портрет стал примером для подражания. Портреты Петра I, написанные в кнеллеровском стиле, получили широкое распространение в XVIII веке.

Тем не менее не надо думать, что Пётр совершенно не замечал, кроме технической, никаких других сторон западноевропейской жизни.

Проведя три месяца в Англии, Пётр переехал обратно в Голландию, но после пустых переговоров направился в Вену, ко двору австрийских Габсбургов.

Политические переговоры в Амстердаме не удались — голландцы не согласились встать на сторону России в конфликте с Османской империей. Историк С. М. Соловьёв в своей книге «История России с древнейших времён» объяснил это тем, что

Штаты вместе с английским королём хлопотали о заключении мира между Австриею и Турциею. Этот мир был необходим для Голландии и Англии, чтоб дать австрийскому императору возможность свободно действовать против Франции: предстояла страшная война за наследство испанского престола, то есть для сокрушения опасного для всей Европы могущества Франции. Но во сколько для Англии и Голландии было выгодно заключение мира между Австрией и Турциею, во столько же им было выгодно продолжение войны между Россией и Турцией, чтоб последняя была занята и не могла снова отвлечь силы Австрии от войны за общеевропейские интересы. Но эти интересы находились в противоположности с интересами России: Пётр трудился изо всех сил, чтобы окончить с успехом войну с Турциею, заключить выгодный мир; но мог ли он надеяться с успехом вести войну и окончить её один, без Австрии и Венеции? Следовательно, главною заботою Петра теперь было — или уговорить императора к продолжению войны с турками, или по крайней мере настоять, чтоб мирные переговоры были ведены сообща и все союзники были одинаково удовлетворены.

Великое посольство в Вене

Путь Петра лежал через Лейпциг, Дрезден и Прагу в столицу Австрии Вену. По дороге пришли известия о намерении Австрии и Венеции заключить с Османской империей мирный договор. Долгие переговоры в Вене не дали результата — Австрия отказывалась включать в требования договора передачу Керчи России и предлагала согласиться на сохранение уже завоёванных территорий. Однако это перечёркивало усилия по обеспечению выхода России к Чёрному морю.

14 июля 1698 года состоялась прощальная встреча Петра I с императором Священной Римской империи Леопольдом I. Посольство намеревалось выехать в Венецию, но неожиданно из Москвы пришли известия о бунте стрельцов, и поездка была отменена.

Для продолжения переговоров в Вене был оставлен П. Б. Возницын. На Карловицком конгрессе он должен был отстаивать интересы России. Однако из-за дипломатических просчётов русскому послу удалось добиться лишь заключения двухгодичного перемирия с Османской империей.

Польско-русские переговоры

По дороге в Москву царь узнал о подавлении стрелецкого бунта. 30 июля 1698 года в Раве-Русской Пётр I встретился с королём Речи Посполитой Августом II. Общение двух монархов, бывших почти ровесниками, продолжалось в течение трёх дней. В результате возникла личная дружба и наметилось создание союза против Швеции. Окончательно тайный договор с саксонским курфюрстом и польским королём был заключён 1 ноября 1699 года. По нему Август должен был начать войну против Швеции вторжением в Ливонию. Назревал конфликт между Россией и Швецией, который впоследствии вылился в Северную войну 1700—1721 годов.

25 августа 1698 года Пётр I прибыл в Москву.

Увековечение

В честь трёхсотлетия Великого посольства одна из набережных Калининграда стала называться «Набережная Петра Великого».

В культуре

- Опера «Царь и плотник»

Литература

- Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989.

Богословский М. М. Пётр I : Материалы для биографии. Т. 2. Первое заграничное путешествие. 9 марта 1697 — 25 августа 1698 г. Под. ред. В. И. Лебедева. — [Л.] ОГИЗ-Соцэкгиз, 1941. — 624 с. Тир. 20000 экз.

Богословский М. М. Пётр I : Материалы для биографии. Т. 2. Первое заграничное путешествие. 9 марта 1697 — 25 августа 1698 г. Под. ред. В. И. Лебедева. — [Л.] ОГИЗ-Соцэкгиз, 1941. — 624 с. Тир. 20000 экз.- Бакланова Н. А. Великое посольство за границей в 1697—1698 гг. (Его жизнь и быт по приходо-расходным книгам посольства) // Пётр Великий. М.-Л., 1947. С. 3-62.

- Возгрин В. Е. Россия и европейский страны в годы Северной войны / ответст. ред. Е. В. Анисимов. — Л.: Наука, 1986.

- Веневитинов М. А. Русские в Голландии. Великое посольство 1697-1698 гг. — М.: Тип. и словолитня О. О. Гербека, 1897. — 294 с.

- Гузевич Д. Ю. Дипломатическая цель Великого посольства 1697–1698/99 // Известия Саратовского университета : журнал. — 2013. — № 2.

- Гузевич Д. Ю., Гузевич И. Д. Первое европейское путешествие царя Петра : Аналитическая библиография за три столетия: 1697—2006. Науч. ред. Э. Вагеманс. — СПб.: Феникс; Дмитрий Буланин, 2008. — 912 с. Тир. 500 экз. ISBN 978-5-86007-582-5.

- Гуськов, А. Г. Великое посольство Петра I. Источниковедческое исследование. — М.: Институт российской истории РАН, 2005.

- Гуськов А. Г. Информационное обеспечение Великого посольства 1697—1698 гг. // Россия и мир глазами друг друга: Из истории взаимовосприятия. М., 2009. Вып. 5. С. 27-44.

- Дальберг Е. Оправдательное донесение Карлу XII-му Рижского губернатора Дальберга (по поводу посещения Риги Петром Великим в 1697 году) / Перевод и предисл. С. В. Арсеньева // Русский архив, 1889. — Кн. 1. — Вып. 3. — С. 385—391.

- Дегоев, В. В. Русское Великое посольство (1697–1698 гг.) // Внешняя политика Петра I: монография. В 3 т. / под редакцией А. В. Серегина. — 2019. — Т. 1.

- Молчанов Н. М. Дипломатия Петра Первого. — М.: Международные отношения, 1984.

- Петрухинцев Н. Н. Великое посольство как часть "Восточного проекта" Петра I и внешнеполитический кризис 1698 года // М. Исторический вестник : сборник. — 2022. — Т. 41.

- Т. 2: XVIII век // История внешней политики России: В 5 т. / отв. ред. А. В. Игнатьев. — М.: Международные отношения, 1998.

- Князьков С. «Очерки из истории Петра Великого и его времени». Пушкино: «Культура», 1990. Репринтное воспроизведение издания 1914 г. стр.34-48

- Очерки истории Восточной Пруссии. Коллектив авторов под руководством доктора исторических наук профессора Г. В. Кретинина. Издательство «Янтарный сказ», Калининград, 2002 ISBN 5-7406-0502-4.

- С. М. Соловьёв. История России с древнейших времён. Том 14, глава 3

- Карпов Г. М. Великое посольство Петра I. — Калининград: Янтарный сказ, 1997.

- Павленко Н. И. Пётр Великий. — М., 1989.

- Устрялов Н. «История царствования Петра Великого», том 3 на сайте Руниверс

- Краткое описание славных и достопамятных дел императора Петра Великаго. — 1788. Подробности знакомства Петра с датской принцессой Анной.

- Seppel, Marten (2020). Zar Peter I. inkognito in Riga (1697). Forschungen zur baltischen Geschichte, 15, 121−141.

Примечания

Ссылки

- Густерин П. В. Царь Пётр и королева Анна // Россия в красках.