Русское географическое общество

Всеросси́йская обще́ственная организа́ция «Ру́сское географи́ческое о́бщество» (сокращённо ВОО «РГО») — географическое общество (общественная организация) России, занимающееся исследованием и изучением географии различных регионов Российской Федерации[2].

Общество основано 6 (18) августа 1845 года и является одним из самых старых географических обществ мира (старше РГО только три географических общества - Парижское (1821), Берлинское (1828) и Лондонское (1830))[3].

Главная задача Русского географического общества (РГО) — сбор и распространение достоверных географических сведений. Научные экспедиции РГО сыграли большую роль в исследовании и освоении Европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии. С этими экспедиционными исследованиями связаны имена известных путешественников, членов РГО, таких как Николай Северцов, Иван Мушкетов, Николай Пржевальский, Михаил Певцов, Пётр Семёнов-Тян-Шанский, Владимир Обручев, Пётр Козлов, Николай Миклухо-Маклай, Лев Берг и других[4].

«Основная идея учредителей Общества — привлечь к изучению родной земли и людей её обитающих все лучшие силы русской земли.»

Начиная с 1950-х годов представители Общества участвуют[6] в работе учреждённого Академией наук СССР Национального комитета советских географов (сейчас — Национальный комитет российских географов[7][8]), действующего при Институте географии АН СССР.

Членами РГО являются более 27 800 человек в России и за рубежом, достигших 18-летнего возраста, владеющих разными профессиями, увлечённых географией и природой России, экспедициями, путешествиями и новыми открытиями. Региональные отделения РГО действуют во всех 87 субъектах Российской Федерации[9][1].

Что важно знать

| Русское географическое общество | |

|---|---|

| (РГО) | |

| Штаб-квартира |

Штаб-квартира в Санкт-Петербурге:

Константиновская батарея |

| Тип организации | общественная организация |

| Руководители | |

| Президент | Сергей Кужугетович Шойгу |

| Основание | |

| Дата основания | 6 (18) августа 1845 |

| Число сотрудников |

более 27 800 членов (в России и за рубежом) по данным на 2023 год[1] |

| Сайт | rgo.ru |

| Объект культурного наследия России федерального значения рег. № 781610569970006 (ЕГРОКН) объект № 7810026000 (БД Викигида) |

Официальные названия

За время своего существования общество неоднократно меняло название[10]:

- 1845—1850 — Русское географическое общество (РГО)

- 1850—1917 — Императорское Русское географическое общество (ИРГО)

- 1917—1925 — Русское географическое общество (РГО)

- 1925—1939 — Государственное географическое общество (ГГО)

- 1940—1992 — Географическое общество СССР или Всесоюзное географическое общество (ВГО)[11]

- 1992—1995 — Русское географическое общество (РГО)[12]

- 1995 — н. в. — Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (ВОО «РГО»)

История

6 (18) августа 1845 года Высочайшим повелением Императора Всероссийского Николая I было утверждено представление министра внутренних дел Российской империи графа Льва Алексеевича Перовского о создании в Санкт-Петербурге Русского Географического Общества (впоследствии, с 28 декабря 1849 года, «Императорское Русское Географическое Общество»)[5].

Идея создания Общества принадлежала воспитателю будущего первого председателя РГО Великого князя Константина Николаевича адмиралу, будущему президенту Императорской Академии наук Фёдору Петровичу Литке. 7 (19) октября 1845 года в конференц-зале Императорской Академии наук и художеств состоялось первое общее собрание действительных членов РГО, избравшее Совет общества[13]. Ф. П. Литке, открывая собрание, говорил: «Наше отечество, простираясь по долготе более чем на полуокружность Земли, представляет само по себе особую часть света со всеми свойственными такому огромному протяжению различиями в климатах, явлениях органической природы и т. д. и такие совершенно особые условия указывают прямо, что главным предметом Русского географического общества должно быть возделывание географии России»[14]. Задачей Общества с первых дней его деятельности было «собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли»[2].

Среди учредителей РГО были знаменитые мореплаватели адмиралы Ф. П. Литке, И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Врангель, П. И. Рикорд; члены Петербургской Академии наук естествоиспытатель К. М. Бэр, астроном В. Я. Струве, геолог Г. П. Гельмерсен, статистик П. И. Кёппен; видные военные деятели (бывшие и действующие офицеры Генерального штаба) генерал-фельдмаршал Ф. Ф. Берг, генерал-майор М. П. Вронченко и генерал от инфантерии М. Н. Муравьёв-Виленский.

Среди членов-учредителей Общества также были географ и статистик К. И. Арсеньев, директор департамента сельского хозяйства Министерства внутренних дел А. И. Лёвшин, путешественник П. А. Чихачёв, лингвист, этнограф, личный секретарь и чиновник по особым поручениям министра внутренних дел В. И. Даль, оренбургский генерал-губернатор В. А. Перовский, литератор и меценат князь В. Ф. Одоевский.

Русское географическое общество задумывалось как географо-статистическое, при Министерстве внутренних дел Российской империи, однако повелением императора было названо Географическим. Первоначальное финансирование Общества было государственным и составляло 10 тысяч рублей в год, впоследствии значительный вклад в финансирование предприятий Русского географического общества внесли меценаты[15].

Старший брат Михаила Вронченко, министр финансов Российской империи Фёдор Вронченко добился выделения Обществу 10 тысяч рублей серебром, а также преподнёс в дар библиотеке РГО несколько книг.

Вот как охарактеризовал сущность Русского географического общества его многолетний вице-председатель, знаменитый географ, путешественник и государственный деятель Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский: «Свободная и открытая для всех, кто проникнут любовью к родной земле и глубокой, несокрушимой верой в будущность Русского государства и русского народа, корпорация»[5].

С самого начала своего существования Русское географическое общество развернуло обширную экспедиционную и просветительскую деятельность. Оно внесло крупнейший вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Эти исследования связаны с именами известных путешественников Н. А. Северцова, И. В. Мушкетова, П. А. Кропоткина, И. Д. Черского, Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, М. В. Певцова, Г. Е. и М. Е. Грумм-Гржимайло, П. П. Семёнова-Тян-Шанского, В. А. Обручева, П. К. Козлова, Н. Н. Миклухо-Маклая, А. И. Воейкова, Ю. М. Шокальского, Ф. Ф. Берга, Валиханова Ч.Ч и многих других. Очень тесно сотрудничали с РГО военные и гражданские чиновники Военно-топографического Депо Главного штаба российской императорской армии и Корпуса военных топографов. Другой важной традицией РГО была связь с Военно-Морским Флотом. В числе действительных членов Общества было немало адмиралов и морских офицеров: П. Ф. Анжу, В. С. Завойко, Л. А. Загоскин, П. Ю. Лисянский, Ф. Ф. Матюшкин, Г. И. Невельской, К. Н. Посьет, Е. В. Путятин и другие. Членами Общества были художник-маринист И. К. Айвазовский и баталист В. В. Верещагин.

Общество быстро охватило своими подразделениями всю Россию. В 1851 году открылись два первых региональных отдела — Кавказский в Тифлисе и Сибирский в Иркутске, затем были созданы отделы: Оренбургский, Северо-Западный в Вильне, Юго-Западный в Киеве, Западно-Сибирский в Омске, Приамурский в Хабаровске, Туркестанский в Ташкенте. Они проводили обширные исследования своих регионов[15].

В императорский период своей деятельности Общество выполняло роль площадки для неформального диалога между ведомствами, проводившими картографические, статистические и исследовательские работы: «В его (Общества) среде начальники различных государственных учреждений, занимавшихся картографией России, сходились для обсуждения предметов их занятий».

- Отделение физической географии

- Отделение математической географии

- Отделение статистики

- Отделение этнографии

- Политико-экономический комитет

- Комиссия по изучению Арктики

- Сейсмическая комиссия

Создание постоянной комиссии Императорского Русского географического общества (ИРГО) по изучению Арктики позволило систематизировать экспедиционную деятельность и обобщить полученные уникальные сведения о природе, геологии и этнографии Крайнего Севера. Были проведены всемирно известные Чукотская, Якутская и Кольская экспедиции. Отчёт об одной из арктических экспедиций общества заинтересовал великого учёного Д. И. Менделеева, разработавшего несколько проектов освоения и исследования Арктики.

Русское географическое общество стало одним из организаторов и участников Первого Международного полярного года, в ходе которого Обществом были созданы автономные полярные станции в устье Лены и на Новой Земле.

Сейсмическая комиссия Русского географического общества была создана в 1887 году, после сильного землетрясения в городе Верном (Алма-Ата). Комиссия была создана по инициативе и при деятельном участии И. В. Мушкетова.

5 марта 1912 года Советом Императорского Русского Географического общества было утверждено положение о Постоянной природоохранительной комиссии[17].

Помимо непосредственных руководителей Российской империи и членов царской семьи активными членами Географического общества в разные годы были более 100 министров, губернаторов, членов Государственного Совета и Сената. Многим из них добиться столь высоких результатов помогла именно плодотворная работа в Географическом обществе: это восстановивший престиж русской армии после поражения в Крымской войне Д. А. Милютин, получивший пост Оренбургского губернатора благодаря выдающимся азиатским исследованиям Я. В. Ханыков, сенатор и академик В. П. Безобразов и многие другие.

Общественное мнение тех лет формировали члены Русского географического общества Митрополит московский Филарет и епископ Нижегородский Иаков, книгоиздатели Альфред Девриен и Адольф Маркс, редакторы крупнейших российских и зарубежных газет Э. Э. Ухтомский и Дональд Маккензи Уоллес.

К 1917 г. Общество насчитывало около тысячи членов[18]. После революционных событий их число сократилось. В послевоенный период был зафиксирован быстрый рост: если в 1940 году в Обществе состояло 745 человек, то в 1987 году количество членов достигло более 30 тысяч, то есть выросло почти в 40 раз. Всесоюзное географическое общество в то время являлось наиболее многочисленной организацией среди научных сообществ в составе АН СССР.

В 1990—2000-х годах численность членов РГО сократилась до примерно 9 тысяч[18]. После реорганизации Общества в 2009 г. число членов Общества вновь стало расти и к августу 2020 года составило 23 740 человек[19]. По данным на 2023 год численность членов общества выросла до 27 800 участников[9].

Крупнейшими благотворителями, направлявшими значительные средства на деятельность Общества, были: купец П. В. Голубков, который финансировал исследования Средней Азии, издание карт, Камчатскую экспедицию, известный табачный фабрикант, коммерции-советник В. Г. Жуков, активно поддерживавший подготовку сочинений по статистике России, его именем была названа одна из престижнейших премий ИРГО — Жуковская, золотопромышленник С. Ф. Соловьёв, пожертвовавший полпуда золота на Сибирскую экспедицию, а также Почётный гражданин Н. В. Голиков, граф Эмерик Гуттен-Чапский, Почётный гражданин Турубаев, М. К. Сидоров и многие другие. Особое место среди меценатов Русского географического общества занимают золотопромышленники Сибиряковы, финансировавшие целый ряд экспедиционных и просветительских проектов Общества. Заслуживает внимания тот факт, что Русское географическое общество работало над «Великими реформами» Александра II. Значительную роль в их подготовке и проведении сыграли члены ИРГО Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин, Е. И. Ламанский. А многолетний Вице-председатель РГО П. П. Семёнов-Тян-Шанский считал главным делом своей жизни именно эту работу, а не знаменитые путешествия, научные труды или собранную им уникальную коллекцию голландской живописи.

К 1917 году ИРГО насчитывало 11 отделов (включая штаб-квартиру в Санкт-Петербурге), два подотдела и четыре отделения. В основном, они были сосредоточены в малоисследованных окраинах Российской Империи: в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии и на Кавказе.

В советское время работа Общества изменилась: до 1917 года РГО фактически обладало монополией на проведение географических экспедиций. В дальнейшем эта функция перешла к Академии наук, а Общество сосредоточилось на относительно небольших, но глубоких и всесторонних региональных исследованиях, а также крупных теоретических обобщениях. Значительно расширилась география региональных отделений: по состоянию на 1989—1992 гг. в ГО СССР работало Центральное отделение (в Ленинграде) и 14 республиканских отделений. В РСФСР насчитывалось 18 филиалов, два бюро и 78 отделов. В 14 региональных отделениях было восемь филиалов и 56 отделов.

В XX в. по инициативе видного члена РГО, знаменитого учёного, государственного и общественного деятеля В. И. Вернадского была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил, впоследствии значительно расширившая свои полномочия и сыгравшая важную роль в индустриализации нашей страны, её превращении в ведущую промышленную державу. Эта организация создавалась для практического применения огромного багажа знаний о России, накопленного отечественными географами. Ведущие роли в нём играли такие выдающиеся деятели РГО, как В. Л. Комаров, Н. Н. Колосовский, Н. И. Андрусов, А. П. Карпинский, А. Е. Ферсман.

Русским географическим обществом были заложены и основы отечественного заповедного дела, идеи первых российских особо охраняемых природных территорий (ООПТ) рождались в рамках Постоянной природоохранительной комиссии ИРГО, создателем которой был академик И. П. Бородин.

При содействии Русского географического общества в 1918 году было создано первое в мире высшее учебное заведение географического профиля — Географический институт.

В 1919 году одним из наиболее известных членов Общества В. П. Семёновым-Тян-Шанским был основан первый в России географический музей.

В советский период Общество активно развивало новые направления деятельности, связанные с пропагандой географических знаний: учреждена комиссия соответствующей направленности, открыто Консультативное бюро под руководством Л. С. Берга, начал свою работу знаменитый лекторий им. Ю. М. Шокальского.

- Николай I.

- Александр II, Покровитель (13 (25) января 1871 — 1 (13) марта 1881)[20].

- Александр III, Покровитель (25 мая (6 июня) 1881 — 20 октября (1 ноября) 1894)[20].

- Николай II, Покровитель (22 декабря 1894 (3 января 1895) — 1917)[20].

- В. В. Путин, Председатель Попечительского Совета (с 18.11.2009 — н. в.)[21].

Устав Общества

Русское географическое общество — единственная в России общественная организация, непрерывно существующая с момента создания в 1845 году. Уставы РГО убедительно демонстрируют юридически безупречную правопреемственность общества на всём протяжении его 175-летней истории. Первый устав Императорского Русского географического общества был утверждён Николаем I 28 декабря 1849 (9 января 1850) года[22].

Ныне действующий Устав утверждён XV Съездом Общества 7 ноября 2014 года[23].

Управление Обществом

В разные годы Русским географическим обществом руководили представители Российского Императорского дома, знаменитые путешественники, исследователи и государственные деятели.

Руководители общества, звания и должности на момент назначения:

- 1845 — Великий князь Константин Николаевич, председатель

- 1892 — Великий князь Николай Михайлович, председатель

- 1917 — океанограф Шокальский, Юлий Михайлович, председатель

- 1931 — академик АН СССР Вавилов, Николай Иванович, президент

- 1940 — чл.-корр. АН СССР Берг, Лев Семёнович, президент[24]

- 1952 — академик АН СССР Павловский, Евгений Никанорович, президент[25]

- 1964 — чл.-корр. АН СССР Калесник, Станислав Викентьевич, президент

- 1977 — чл.-корр. АН СССР Трёшников, Алексей Фёдорович, президент

- 1992 — профессор Лавров, Сергей Борисович, президент

- 2000 — профессор Селивёрстов, Юрий Петрович, президент

- 2002 — океанограф Комарицын, Анатолий Александрович, президент

- 2009 — министр Шойгу, Сергей Кужугетович, президент.

- Почётные президенты[26]

- 1931—1940 — Ю. М. Шокальский

- 1940—1945 — В. Л. Комаров

- 1947—1956 — В. А. Обручев

- 2000— н. в. — В. М. Котляков

- 1850 — М. Н. Муравьёв (вице-председатель)

- 1857 — Ф. П. Литке (вице-председатель)

- 1873 — П. П. Семёнов (вице-председатель)

- 1914 — Ю. М. Шокальский (вице-председатель)

- 1917 — Н. Д. Артамонов (вице-председатель)

- 1920 — Г. Е. Грумм-Гржимайло (вице-председатель)

- 1931 — Н. Я. Марр (с 1931 года заместители руководителя стали называться вице-президентами)

- 1932 — должность оставалась вакантной

- 1938 — И. Ю. Крачковский

- 1942 — З. Ю. Шокальская (и. о. вице-президента)

- 19?? — ?

- 1952 — С. В. Калесник

- 1964 — А. Ф. Трёшников

- 1977 — С. Б. Лавров

- 1992 — Ю. П. Селиверстов

- 2000 — А. А. Комарицын

- 2002 — ?

- 2005 — ?

- 2009 — ?

- 2010 — А. Н. Чилингаров (первый вице-президент); Н. С. Касимов (первый вице-президент); А. А. Чибилёв; П. Я. Бакланов; К. В. Чистяков;

Руководители аппарата (помощники председателя, учёные секретари, исполнительные директора)

- 1845—1850 — Ф. П. Литке (помощник председателя)

- зимой 1846/1847 — П. Н. Фус (и. о. помощника председателя)

- 1850—1854 — К. И. Арсеньев (помощник председателя)

- 1854—1857 — К. И. Лёвшин (помощник председателя)

- 1857—1865 — Е. П. Ковалевский (помощник председателя)

- 1865—1873 — К. И. Лёвшин (помощник председателя)

- 1873—1877 — Ю. А. Гагемейстер (помощник председателя)

- 1877—1882 — Ф. Р. Остен-Закен (помощник председателя)

- 1882—1886 — О. Э. Штубендорф (помощник председателя)

- 1886—1889 — Ф. Р. Остен-Закен (помощник председателя)

- 1889—1897 — И. И. Стебницкий (помощник председателя)

- 1897—1899 — А. А. Тилло (помощник председателя)

- 1900—1908 — М. И. Рыкачёв (помощник председателя)

- 1908—1908 — А. В. Григорьев (помощник председателя)

- 1908—1912 — В. О. Струве (помощник председателя)

- 1912—1917 — Н. Д. Артамонов (помощник председателя)

- -----

- — Е. Е. Воронов (учёный секретарь)

- — И. Л. Клеопов (учёный секретарь)

- — Л. И. Сенчура (учёный секретарь)

- — Б. И. Кошечкин (учёный секретарь)

- ????—1988 — В. З. Родионов (учёный секретарь)

- 1988—2009 — А. О. Бринкен (учёный секретарь)

- 2009—2011 — М. В. Игнатова (исполнительный директор)

- 2011—2012 — Л. Е. Овчинникова (исполнительный директор)

- 2012—2014 — Г. Д. Олейник (исполнительный директор)

- с 10 ноября 2014 — А. А. Манукян (исполнительный директор)

Согласно ныне действующему Уставу (раздел 5), в структуру руководящих органов Общества входят: Съезд, Попечительский Совет, Медиа-совет, Управляющий совет, Учёный совет, Совет Старейшин, Совет регионов, Президент Общества, Исполнительная дирекция и Ревизионная комиссия[16].

Функционируют штаб-квартиры в Москве и Санкт-Петербурге[27][28].

- Съезды Общества

- 1933 — Всесоюзный съезд географов (Ленинград)

- 1947 — I (Ленинград)

- 1955 — II (Москва)

- 1960 — III (Киев)

- 1964 — IV (Москва)

- 1970 — V (Ленинград)

- 1975 — VI (Тбилиси)

- 1980 — VII (Фрунзе)

- 1985 — VIII (Киев)

- 1990 — IX (Казань)

- 1995 — X, юбилейный (Санкт-Петербург)

- 2000 — XI (Архангельск)

- 2005 — XII (Кронштадт)

- 2009 — XIII, внеочередной (Москва)

- 2010 — XIV (Санкт-Петербург)

- 2014 — XV (Москва)

- 2020 — XVI (заочный)

- Медиа-совет

Совместно с ВГТРК РГО основало телевизионный проект «Моя планета».

В 2010 году телеканал «Моя планета» стал победителем премии «Золотой луч» в номинации «Лучший познавательный телеканал года».

Существует программа Русского географического общества на «Радио Маяк»[29].

- Управляющий совет

- Учёный совет

- Совет старейшин

- Совет регионов

- Исполнительная дирекция

Создана в 2009 году, находится в Москве[30].

- Ревизионная комиссия

Региональные отделения

Первые «периферийные отделы» общества были созданы в[31]:

- 1850 — Кавказский отдел в Тифлисе

- 1851 — Сибирский отдел в Иркутске

Другие филиалы общества были созданы в Вильне (1867), Оренбурге (1867), Киеве (1873), Западно-Сибирский отдел в Омске (1877), Приамурский отдел в Хабаровске (1894), в Ташкенте (1897) и других городах. Некоторые организации были полностью автономны — как, например, Общество изучения Амурского края, созданное во Владивостоке в 1884 году и лишь формально вошедшее в ИРГО в 1894 году. В 1876 году прекратили свою деятельность отделы в Вильне и Киеве.

К 1917 году Русское географическое общество насчитывало одиннадцать подразделений и около одной тысячи членов.

В настоящее время отделения Русского географического общества есть во всех 87 субъектах Российской Федерации. РГО насчитывает более 27 800 членов в России и за рубежом по данным на 2023 год[1][32].

Почётные звания и награды общества

Система награждений РГО включает в себя ряд медалей разного достоинства (большие золотые медали, именные золотые медали, малые золотые, серебряные и бронзовые медали); различные премии; почётные отзывы и дипломы. В период с 1930 по 1945 годы награждения не проводились[33].

В императорский период почётными членами общества избирались члены иностранных королевских фамилий (например, личный друг П. П. Семёнова-Тян-Шанского бельгийский король Леопольд I, Турецкий султан Абдул Гамид II, британский принц Альберт), известные иностранные исследователи и географы (барон Фердинанд фон Рихтгофен, Руаль Амудсен, Фритьоф Нансен и др.).

С 2012 года под эгидой РГО проводится ежегодная премия «Хрустальный компас»[34].

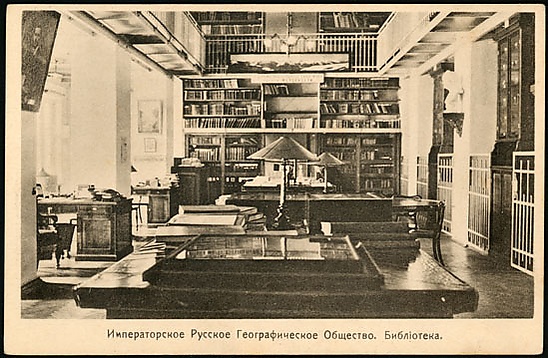

Научная библиотека РГО

В 1845 году, одновременно с Русским географическим обществом, создаётся и его библиотека. Начало книжной коллекции положено книгами, жертвуемыми членами Общества и лично присылаемыми авторами. Комплектование фонда предусматривало покупку книг и обмен изданиями с российскими и зарубежными научными учреждениями. Создание и деятельность подобной библиотеки имеет большое культурное значение для России. Понимая это, спустя четыре года после основания, руководство Общества поручает первые работы по приведению библиотеки в порядок Петру Семёнову (впоследствии — Семёнову-Тян-Шанскому, известнейшему русскому географу и государственному деятелю).

Фонд Библиотеки РГО (490 000 экз.) включает издания по всему спектру географических наук и сопредельных дисциплин — от физической географии до медицинской географии и географии искусства. Иностранные издания составляют значительную часть фонда, что подчёркивает научный характер библиотеки.

В составе фонда редкой книги XVI—XVIII вв. имеются издания Rossica (сообщения иностранцев о России), издания эпохи Петра I, классические описания путешествий и открытий.

Картографическая коллекция, насчитывающая 42 000 экземпляров, содержит редкие и единичные экземпляры рукописных карт и атласов.

Богатейший справочный фонд представлен энциклопедиями, словарями, путеводителями, библиографическими изданиями.

Фонд изданий РГО содержал экземпляры всех изданий, вышедших в свет под грифом «Русское географическое общество». Отсутствие финансирования у региональных отделений в 1990-е годы эту традицию нарушило. Сегодня фонд изданий РГО уже не может характеризоваться максимальной полнотой.

В состав фонда входят книги из личных библиотек членов РГО, стоявших у его истоков — великого князя Константина Николаевича, Семёнова-Тян-Шанского и других выдающихся российских географов — Шокальского, Павловского, Шнитникова, Кондратьева.

С 1938 года и по сегодняшний день в приобретении изданий для Библиотеки РГО участвует Библиотека Российской академии наук (БАН). С середины XX века библиотека РГО на протяжении нескольких десятилетий являлась отделом БАН.

История Библиотеки РГО неотделима от истории России. В годы гражданской войны Библиотека Общества являлась своеобразным «клубом» географов Петрограда. Во время Великой Отечественной войны библиотека не предназначалась для эвакуации из блокированного Ленинграда, предоставляя свои фонды бойцам и командирам Советской Армии даже по ночам, когда освобождалось время для изучения литературы. Материалы по гидрометеорологическому режиму Ладожского озера были использованы для прокладки «Дороги жизни».

Уникальность фонда Библиотеки РГО подчёркивают книги, надписанные известными путешественниками и исследователями 2-й половины XX века — Т. Хейердалом, Ю. Сенкевичем, советскими космонавтами, Л. Гумилёвым.

Неизменной задачей Библиотеки является информационное обеспечение профессиональной и общественной деятельности членов РГО и сотрудников академических учреждений России.

- Головнин Александр Васильевич (1845—1849)

- А. И. Шварц (1848—1849)

- Александр Карлович Гирс (1849—1851)

- Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1849—1851)

- Евгений Иванович Ламанский (1851—1856)

- Виктор Яковлевич Фукс (1856—1857)

- М. И. Богомолов (1858)

- Лаврентий Мариевич Броссе (1862—1871)

- Пётр Андреевич Гильтебрандт (1873—1876)

- Евгений Петрович Мельгунов (1876—1877)

- Владимир Феоктистович Леонтьев (1877)

- Фёдор Ильич Люценский (1876—1878)

- Пётр Владимирович Охочинский, Константин Сергеевич Мережковский (1878—1879)

- Юлий Вильгельмович Бруннеман (1879—1899)

- Владимир Владимирович Ламанский (1900—1902)

- Николай Николаевич Щукин (1903—1907)

- Николай Иванович Веселовский (1906—1908)

- Елизавета Васильевна Разумовская (1908—1913)

- Илья Петрович Мурзин (1908—1939)

- Алексей Григорьевич Грумм-Гржимайло (1939—1941)

- Евгений Евгеньевич Святловский (1941—1942)

- Зоя Алексеевна Ромишовская (1942—1945)

- Алексей Григорьевич Грумм-Гржимайло (1946—1951)

- А. Н. Заплатина (1951—1952)

- Таисия Александровна Ситникова (1952—1954)

- Зинаида Фёдоровна Крюкова (1954—1955)

- Нина Михайловна Лошкомоева (1955—1998)

- Галина Игоревна Лепёхина (1998—2000)

- Нина Михайловна Лошкомоева (2000—2001)

- Светлана Евгеньевна Савина (2001—2012)

- Светлана Дмитриевна Мангутова (2012—2019)

- Наталья Юрьевна Лукьянова (2019- наст. время)

Издания РГО

- Известия Русского географического общества — старейший российский географический научный журнал, издающийся Обществом с 1865 года. Выходит очень небольшим тиражом (около 130 экз.), известен главным образом специалистам. Редакция в Санкт-Петербурге.

- Вопросы географии — серия научных тематических сборников по географии, издающийся с 1946 года. К 2016 году вышло в свет более 140 сборников по всем отраслям географической науки.

- Лёд и снег — научный журнал, освещающий вопросы гляциологии и криолитологии.

- Geography, Environment, Sustainability[35]

В настоящее время к числу изданий РГО относится научно-популярный журнал «Вокруг света»[36], издающийся с 1861 года, редакция в Москве.

Научный архив РГО

Одновременно с основанием Общества (1845 год) начал формироваться Научный архив — старейший и единственный в стране специально географический архив. Первые рукописи, поступившие в архив, были частными дарственными приношениями. Несколько позже архив стал систематически пополняться личными фондами членов Русского географического общества.

Особенно много рукописей было получено от членов Общества, любителей географии из широких масс сельской интеллигенции: учителей, врачей, духовенства в ответ на этнографическую программу Общества, изданную в 1848 году и разосланную в количестве семи тысяч экземпляров во все уголки России. Программа включала шесть разделов: относительно наружности, о языке, о домашнем быте, об особенностях общественного быта, об умственных и нравственных способностях и образовании, о народных преданиях и памятниках.

Из большого числа программ, разработанных Отделением этнографии, следует указать некоторые, оказавшие заметное влияние на пополнение рукописей архива, это: «Программа для собирания сведений о народных суевериях и повериях в Южной России» (1866 г.), «Программа для собирания народных юридических обычаев» (1877 г.), «Программа для собирания сведений о свадебных обрядах у великороссов и инородцев Восточной России» (1858 г.). Рукописи распределены по губерниям. Особо выделены коллекции Кавказа, Среднеазиатской России, Сибири, Прибалтийского края, Белоруссии, Польши, Финляндии. Выделены рукописи целых групп народностей — славян (восточных, западных, южных), народностей Среднеазиатсой России, Сибири, Европейской России. Материалы, относящиеся к зарубежным странам, систематизированы по частям света: Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Океания.

Всего в архиве 115 этнографических коллекций — это более 13000 единиц хранения.

Среди документальных материалов архива выделяются по богатству и разнообразию фонд канцелярии Русского географического общества, насчитывающий более 5000 единиц хранения. Это рукописи по организации и созданию Общества, материалы по научно-организационной деятельности, материалы по организации многочисленных экспедиций, снаряжённых Обществом, переписка по международным связям Общества и так далее.

Уникальным собранием документов являются личные фонды великих русских географов и путешественников: П. П. Семёнова-Тян-Шанского, Н. М. Пржевальского, Н. Н. Миклухо-Маклая, П. К. Козлова, Г. Е. Грумм-Гржимайло, А. И. Воейкова, Л. С. Берга, В. Л. Комарова, В. А. Обручева, Н. И. Вавилова, Ю. М. Шокальского, Б. А. Вилькицкого и других. Будучи крупными учёными и путешественниками, они оставили интереснейшие описания природных условий, экономики, быта, народного творчества посещённых мест. Например, личный фонд Н. М. Пржевальского — 766 единиц хранения, среди них рукописи и полевые дневники всех пяти путешествий в Центральную Азию.

В настоящее время в архиве Общества 144 личных фондов — это более 50 000 единиц хранения.

Богат и разнообразен фотоархив, который насчитывает более 3000 единиц хранения.

Это фотоснимки по экспедиционным исследованиям, фотографические ландшафты, типы населения, бытовые сюжеты, виды городов и селений и так далее. Фотографии Переселенческого Управления.

Особо выделена коллекция рисунков — 227 единиц хранения.

Как исторические реликвии в архиве хранятся медали — это 120 единиц хранения.

В архиве хранятся 98 предметов, которые представляют историческую ценность — это предметы буддийского культа, уникальные вазы из бронзы и фарфора японской и китайской работы и так далее.

Архив Русского географического общества является научным отделом, где представители самых различных специальностей изучают его материалы.

Архив Общества участвует в различных международных выставках, занимается издательской деятельностью. Сотрудники архива консультируют и подбирают документы для документальных и художественных фильмов и так далее.

- Руководители Научного архива РГО

Значительный вклад в развитие научного архива Географического общества внёс Е. И. Глейбер, который заведовал им с 1936 по 1942 год. Во время блокады Ленинграда, 14 января 1942 года он умер от истощения в помещении архива.

- После смерти Е. И. Глейбера заведующей архива была назначена Б. А. Вальская.

- После Б. А. Вальской архив возглавляла на протяжении нескольких десятилетий Т. П. Матвеева.

- 1995 — настоящее время — Мария Фёдоровна Матвеева.

Музей РГО

В 1860 году академик К. М. Бэр возглавил комиссию для научного подбора экспонатов, которые должны были войти в фонд музея Императорского Русского географического общества. Но только через 100 лет, в 1970 году, V съезд ГО СССР принял Постановление об организации музея, одобренное и профинансированное Музейным Советом при Президиуме Академии наук СССР. Музей Географического общества СССР был включён в список музеев АН СССР.

Музей был открыт 9 декабря 1986 года, в нём нашла своё отражение богатая и яркая история деятельности РГО.

Экспозиция музея наглядно показывала подлинные документы и экспонаты, картины и старинные фолианты, которые вызывают искренний интерес посетителей этого камерного и очень уютного уголка здания.

При строительстве дома РГО не было предусмотрено залов для музея, но интерьеры самого здания — вестибюль, лестница, библиотека, архив, кабинеты и актовые залы — представляют собой музейные помещения, в одном из которых и разместился Музей.

Небольшой по площади, но объёмный по документальному наполнению музей не стал выставкой документов или «иконостасом» портретов. Художественными приёмами оформлен плоскостной материал в витринах, не монотонно, но живо и интересно. Ведь объёмные экспонаты ещё в 1891 году ИРГО были переданы в музеи Петербурга: Эрмитаж, Русский музей, Ботанический и Зоологический музеи, музей Горного института (за неимением площади для их размещения в ИРГО).

В экспозиции множество исторических фотографий, писем и карт известных исследователей-путешественников: А. И. Воейкова, Н. М. Книповича, Р. Е. Кольса, Г. Я. Седова, И. В. Мушкетова, С. С. Неуструева, В. К. Арсеньева, Б. П. Орлова, Ю. М. Шокальского, И. Д. Папанина, С. В. Калесника, А. Ф. Трёшникова. Но есть и объёмные предметы. Среди материалов В. А. Обручева представлены симпатичные мелочи полевой аптечки, старинная готовальня, курительная трубка. Рядом с дневником, ведённым во время экспедиции на Памир в 1885—1886 годах, написанным удивительным почерком Г. Е. Грумм-Гржимайло, барометр и коробочка для перьев; прекрасно сохранившиеся рисунки бабочек, которых он коллекционировал совместно с великим князем Николаем Михайловичем (впоследствии председателем ИРГО). Тут же «переписка» этих увлекающихся энтомологией исследователей. А рядом «визитная карточка» великого князя Николая Михайловича Романова — председателя ИРГО, с его просьбой о снятии с себя полномочий председателя ИРГО в связи со сменой власти в стране.

Монголо-Сычуаньская экспедиция П. К. Козлова 1907—1909 гг. была представлена фрагментом танки (буддийская икона), найденным при раскопках города Хара-Хото в Монголии, и бронзовым ритуальным колокольчиком, звон которого должен «призывать внимание Бога».

Оригинальная табакерка и мешочек для перемалывания нюхательного табака привлекали внимание не только принадлежностью деду Ф. П. Литке, но и тем, что табакерка сделана из вулканической лавы и на её крышечке — знак екатерининской эпохи, а мешочек — своеобразный «механизм» XVII века.

В витринах была большая коллекция памятных медалей Географических общества мира; коллекция орудий лова морских животных с островов Берингова моря и Полинезии (экспедиция 1826—1829 годов Ф. П. Литке); коллекция археологических раскопок Мангазейского городища (историко-географическая экспедиция М. И. Белова 1959 года).

Среди экспонатов были личные вещи Н. М. Пржевальского, личный секретер-шкатулка И. Ф. Крузенштерна, нарядные каминные часы одного из участников антарктической экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева (1819—1821 годов), личные вещи П. П. Семёнова-Тян-Шанского и прекрасное его издание «Живописная Россия»; каретные часы начала XIX века члена-учредителя ИРГО П. И. Кёппена. Кроме того, в экспозиции находилось огромное количество оригинальных рисунков из этнографических коллекций Общества.

Можно сказать, что Музей являлся визитной карточкой истории деятельности Русского географического общества.

В 2009 году в связи с ремонтом здания РГО экспозиции музея были демонтированы. Экспонаты в упакованном виде хранятся в здании РГО.

- Руководители музея РГО

Всё время работы музея его бессменным заведующим, до своей смерти, была:

- 1986—2010 Л. И. Ярукова

Ныне куратором музейных фондов РГО является вице-президент РГО К. В. Чистяков.

Лекторий РГО имени Ю. М. Шокальского

Лекторий имени Ю. М. Шокальского был открыт 10 ноября 1938 года.

Уже за 1940 год было прочитано 122 лекции и лекторий посетило 30700 слушателей.

В 1941 году читали лекции в частях Ленинградского фронта. В землянках, на кораблях, в окопах, в госпиталях было прочитано около 2000 лекций.

17 января 1946 года возобновилась деятельность Лектория в здании ГО.

К 1963 году работало 82 лектора, среди них 12 докторов наук, 40 кандидатов наук. За год прочитано 252 лекции из них 180 — выездных, лекции посетили 22476 слушателей.

В 1967 году лекторий посетили уже более миллиона слушателей, прочитано более 10 тысяч лекций, было налажено издание брошюр с текстами лекций. К 70-летнему юбилею Лектория было награждено Почётными грамотами около 70 лекторов.

- Руководители лектория

- 1967—1973 — В. А. Печёнкин

- 1973—1974 — Ю. А. Нечаев

- 1975—1983 — В. А. Соколов

- 1983—1988 — А. О. Бринкен

- 1988—1988 — К. В. Петухов

- 1989—1989 — И. А. Васильева

- 1990—1991 — Н. М. Межевич

- 1991—1993 — О. Б. Сциборский

- 1993—2008 — М. А. Рейхберг

- 2008—20?? — Л. А. Соловьёва

- 20?? — 2018 — С. К. Кужугет

- 2018 — наст. время Т. Г. Николаева

Штаб-квартира в Санкт-Петербурге

Построенное в 1907—1908 годах по проекту архитектора Г. В. Барановского специально для Русского географического общества здание ни разу с 1908 года не меняло хозяев[37]. Штаб-квартира общества не закрывалась ни на один день даже в годы блокады. В 2004 году здание было капитально отреставрировано. В настоящее время в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге располагаются Научная библиотека, Научный архив, Картографический фонд, Музей и Лекторий имени Ю. М. Шокальского.

Здание расположено по адресу переулок Гривцова, дом 10. Является объектом культурного наследия, памятником градостроительства и архитектуры федерального значения[38], включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации[37].

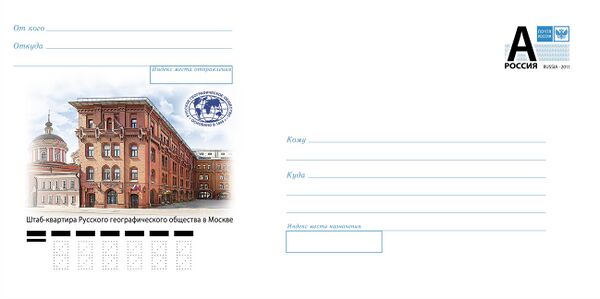

Штаб-квартира в Москве

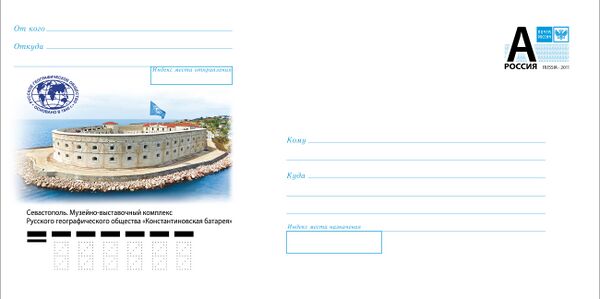

Музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея» в Севастополе

Филателия и филокартия

| Год выпуска | Тип | Название | Номинал | Тираж | Изображение |

|---|---|---|---|---|---|

| 1947 | Почтовая марка | Сто лет Географического общества СССР.

Знаменитый русский мореплаватель Ф. П. Литке |

20 копеек |

| |

| 1947 | Почтовая марка | Сто лет Географического общества СССР.

Знаменитый русский мореплаватель Ф. П. Литке |

20 копеек |

| |

| 1947 | Почтовая марка | Сто лет Географического общества СССР.

Знаменитый русский путешественник Н. М. Пржевальский |

60 копеек |

| |

| 1947 | Почтовая марка | Сто лет Географического общества СССР.

Знаменитый русский путешественник Н. М. Пржевальский |

60 копеек |

| |

| 1970 | Почтовая марка | 125-лет Географическому обществу СССР | 6 копеек |

| |

| 2015[39] | Почтовая марка | Русское географическое общество | 35 рублей | 12582000 |

|

| 2020[40] | Почтовый блок | 175 лет Русскому географическому обществу | 200 рублей | 35000 |

|

Художественные конверты

Нумизматика

В 2015 году Центральный банк Российской Федерации выпустил юбилейную монету номиналом 5 рублей (тираж 5 млн шт.), а также золотую коллекционную монету номиналом 50 рублей (тираж 1000 шт.) «170 лет Русскому географическому обществу»; 20 июля 2020 года выпущена в обращение серебряная монета номиналом 1 рубль «175-летие Русского географического общества»[41]

| Дата выпуска | Каталожный номер | Название | Металл | Номинал | Тираж | Аверс | Реверс |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 28 сентября 2015 | 5111-0302 | 170-летие Русского географического общества | серебро | 3 рубля | 3000 | ||

| 28 сентября 2015 | 5216-0107 | 170-летие Русского географического общества | золото | 50 рублей | 1000 | ||

| 28 сентября 2015 | 5712-0029 | 170-летие Русского географического общества | сталь | 5 рублей | 5000000 | ||

| 20 июля

2020 |

5109-0129 | 175-летие Русского географического общества | серебро | 1 рубль | 5000 |

См. также

- Члены-учредители Русского географического общества (список)

- Члены Русского географического общества до 1917 года

- Члены Русского географического общества после 1991 года

- Список российских исследователей

- Географическое общество

- Международный географический союз

- Записки Императорского Русского географического общества

- Известия Русского географического общества

Примечания

Литература

- Двадцатипятилетие Императорского Русского географического общества, 13 января 1871 года. — СПб., 1872. — III, 260, VIII с.

- Семёнов-Тян-Шанский П.П. Ч. 1, отд. 1—3 // История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества 1845—1895: В 3 частях. — СПб.: В тип. В. Безобразова и Комп., 1896. — [XXX], 468 с.

- Семёнов-Тян-Шанский П.П. Ч. 2, отд. 4 // История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества 1845—1895: В 3 частях. — СПб.: В тип. В. Безобразова и Комп., 1896. — [XI], 469-979 с.

- Семёнов-Тян-Шанский П.П. Ч. 3, отд. 5. Приложения, указатель и состав Общества // История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества 1845—1895: В 3 частях. — СПб.: В тип. В. Безобразова и Комп., 1896. — [VIII], 983-1378, 66 с.

- Берг Л. С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. — 264 с.

- Бархатова Н. Н. Геологические исследования Русского географического общества (1845—1917 гг.): материалы к истории отечественной геологии. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — 108 с.

- Географическое общество Союза ССР. 1917—1967 / Авт.-сост.: И. Б. Костриц, Д. М. Пинхенсон; Под ред. чл.-корр. АН СССР С. В. Калесника; Оформление худож. В. И. Примакова. — М.: Мысль, 1968. — 272 с.

- Географическое общество за 125 лет / Отв. ред. С. В. Калесник. — Л.: Ленинградское отд. изд-ва Наука, 1970. — 396 с.

- Агафонов Н. Т., Исаченко А. Г., Лавров С. Б., Мурзаев Э. М., Селиверстов Ю. П. Русское географическое общество. 150 лет / под общ. ред. А. Г. Исаченко. — М.: Прогресс, 1995. — 352 с. — ISBN 5-01-004546-x.

- Очерки деятельности Русского географического общества за 170 лет: 1845—2015. — М.: Исполнительная дирекция Русского географического общества, 2015. — 300 с.

- Географическое общество в годы войны: сборник статей и материалов / Сост. А. И. Глухов, М. Ф. Матвеева, А. А. Сорокин. — М.: АО "Красная Звезда", 2015. — 180 с. — ISBN 978-5-88727-122-4.

- Русское географическое общество. Итоги 2010—2020. — [М.]: [Исполнительная дирекция Русского географического общества], [2020]. — 422 с.

- Состав Императорского Русского географического общества по 1 января 1913 года с дополнениями по 1 октября 1913 года.. — СПб.: Тип. «Строитель», 1913.

Ссылки

- rgo.ru

rgo.ru/ru (рус.)

rgo.ru/en (англ.) — официальный сайт Русского географического общества - Русское географическое общество в Энциклопедии Санкт-Петербурга

- Семёнов-Тян-Шанский, Географическо-статистический словарь Российской Империи на сайте «Руниверс»

- Журнал «Земля и люди» о наградах Географического общества АН СССР. Июль 1967

- Официальная страница РГО на сайте Одноклассники -