Военно-воздушные силы Российской Федерации

Вое́нно-возду́шные си́лы (ВВС) — род сил в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации (до 1 августа 2015 года являлись отдельным видом вооружённых сил).

С 1998 года являлись новым видом вооружённых сил России, сформированным в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО)[1][2].

Предназначены для решения следующих задач: отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны, группировок войск (сил); поражения войск (сил) и объектов противника с применением обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск (сил) других видов Вооружённых Сил и родов войск[1][2].

ВВС включают в себя: авиацию, зенитные ракетные и радиотехнические войска, являющиеся родами сил ВВС, а также специальные войска (разведывательные, связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы, инженерные, РХБ защиты, топогеодезические, поиска и спасания, метеорологические, воздухоплавательные, материально-технического обеспечения), части, подразделения охраны органов военного управления, медицинские и другие организации[1][3].

Структура авиации ВВС подразделяется на дальнюю (ДА), военно-транспортную (ВТА), оперативно-тактическую и армейскую авиацию (АА), которые, в свою очередь, могут иметь в своём составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.

В 2015 году Военно-воздушные силы были объединены с войсками воздушно-космической обороны и составили новый вид вооружённых сил — Воздушно-космические силы, который в соответствии с указом президента России с 1 августа приступил к выполнению поставленных задач[4].

В 2022—2023 годах ВВС РФ потеряли не менее 120 военных пилотов погибшими[5].

Что важно знать

| Военно-воздушные силы Российской Федерации | |

|---|---|

| Годы существования | 7 мая 1992 года — н. в. |

| Страна |

|

| Подчинение | Главное командование ВКС |

| Входит в |

|

| Тип | род войск |

| Включает в себя | |

| Функция | господство в воздухе, воздушная разведка, поддержка наземных войск |

| Численность | 148,000 человек |

| Дислокация | Россия и места дислокации ВС РФ за рубежом |

| Марш | Авиамарш |

| Участие в | |

| Знаки отличия | |

| Предшественник |

|

| Командиры | |

| Действующий командир | генерал-лейтенант Сергей Дронов |

| Известные командиры |

Вячеслав Ткачёв Сергей Ульянин Михаил Соловов Александр Воротников Константин Акашев Андрей Сергеев Пётр Баранов Яков Алкснис Александр Локтионов Яков Смушкевич Павел Рычагов Павел Жигарев Александр Новиков Константин Вершинин Павел Кутахов Александр Ефимов Евгений Шапошников Пётр Дейнекин Анатолий Корнуков Владимир Михайлов Александр Зелин Виктор Бондарев |

| Сайт | structure.mil.ru/structure/forces/air.htm |

История

Импера́торский вое́нно-возду́шный флот — военно-воздушные силы Российской империи, существовавшие с 1912 по 1917 год. Несмотря на свою короткую историю, императорский ВВФ быстро стал одним из лучших воздушных флотов мира и сыграл значительную роль в развитии русской и мировой авиации. Императорский ВВФ делился на авиационные отряды по 6 — 10 самолётов. Они использовались в русской армии (армейская авиация) и флоте (морская авиация).

В 1904 году Н. Е. Жуковский создал первый аэродинамический институт в Кучино под Москвой. В 1910 году правительство закупило в вооружённые силы первые французские самолёты и начала подготовку пилотов.

12 августа 1912 года приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу — Воздухоплавательной части Генерального штаба, которую возглавил генерал-майор М. И. Шишкевич. Эта дата считается днём образования военной авиации России[6].

В 1913 году И. И. Сикорский построил первый четырёхмоторный биплан «Русский витязь» и свой знаменитый бомбардировщик «Илья Муромец». В 1914 году русские авиаторы совершили первые арктические полёты в поисках пропавшей экспедиции Седова. На момент начала Первой мировой войны Россия имела 263 самолёта. Сначала они использовались только для разведки и корректировки артиллерийского огня, но скоро начались первые воздушные бои. К октябрю 1917 года Россия имела 700 самолётов, значительно уступая по этому показателю другим воюющим странам.

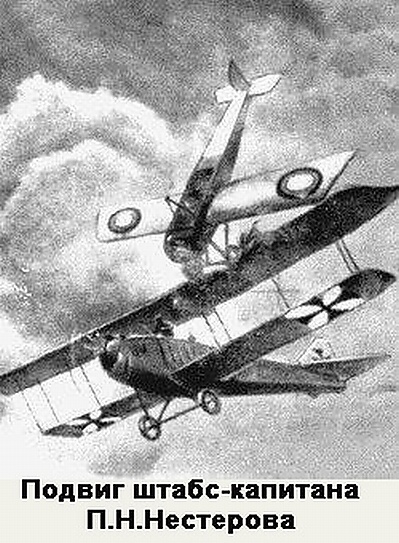

Легендарный пилот Пётр Нестеров в 1913 году выполнил замкнутую петлю в вертикальной плоскости (петля Нестерова) и совершил в 1914 году первый воздушный таран.

Императорский ВВФ был расформирован в 1917 году после Октябрьской революции. Большинство первых русских пилотов погибли в Первую мировую и гражданскую войны или эмигрировали.

Советские военно-воздушные силы Вооружённых Сил СССР были основаны в 1918 году как Рабоче-Крестьянский Красный Воздушный Флот. Индустриализация СССР позволила быстро модернизировать боевую авиацию, доставшуюся в наследство от Императорской России. К концу 1930-х годов было налажено массовое производство истребителей КБ Поликарпова И-15 и И-16, а также бомбардировщиков КБ Туполева ТБ-1 и ТБ-3.

ВВС РККА получили большое развитие в середине 1930-х годов. Общее количество самолётов за период с 1929 по 1937 годы увеличилось с 1285 до 8139 (в том числе тяжёлых и средних бомбардировщиков с 48 до 2443, истребителей с 232 до 2255)[7]. К концу 1930-х СССР имел около 800 цельнометаллических четырёхмоторных бомбардировщиков ТБ-3, каждый из которых мог доставить 2000 кг бомб на расстояние 1100 км.

В середине 1930-х годов резко возросло количество учебных заведений ВВС, повысилось качество обучения, которое предусматривало для пилотов не менее 50 часов налёта. В 1937 году в СССР существовало уже 18 лётных и 6 технических заведений, в которых училось около 23 тысяч курсантов. Курсанты заканчивали сначала аэроклубы (где получали первичный опыт пилотирования), затем лётную школу (военное училище), после чего их направляли в строевую часть, или в Гражданский Воздушный Флот, или в Осоавиахим, или в запас. В 1937 году лётные училища СССР располагали 3007 самолётами.

Первым серьёзным испытанием ВВС РККА стала гражданская война в Испании в 1936—1939, где отечественные самолёты противостояли (часто успешно) новейшим немецким моделям, в том числе Мессершмитту Bf.109.

В 1939 году авиация принимала участие в советско-финской войне. Провела более 100 000 самолёто-вылетов. В среднем, один самолёт терялся на 166 боевых самолёто-вылетов, что значительно лучше, учитывая слабость финских ВВС, чем потери советских ВВС в 1944—1945, не говоря уже о 1941—1942. За все время советско-финской войны СССР потерял 627 самолётов различных типов. Из них 38 % было сбито в бою или совершили посадку на территории противника, 14 % пропали без вести, 29 % потеряно в результате аварий и катастроф и 19 % получили повреждения, которые не позволили вернуть самолёты в строй.

За период с 1 января 1939 по 22 июня 1941 года ВВС получили от промышленности 17 745 боевых самолётов, из них 706 самолётов новых типов: истребителей МиГ-3 — 407, Як-1 — 142, ЛаГГ-3 — 29, Пе-2 — 128. К 22 июня 1941 года советская авиационная промышленность выпускала 50 боевых самолётов в сутки. Через три месяца, в последней декаде сентября 1941 года, уровень производства достиг 100 боевых самолётов в сутки.

За годы войны было подготовлено 44 093 лётчика. Погибло в боях 27 600: 11 874 лётчика-истребителя, 7837 лётчиков-штурмовиков, 6613 членов экипажей бомбардировщиков, 587 лётчиков-разведчиков и 689 пилотов вспомогательной авиации.

После победы СССР в Великой Отечественной войне ВВС были серьёзно модернизированы, активно разрабатывалась новая техника, совершенствовалась тактика воздушного боя. В 1947—1950 гг. началось серийное производство и массовое поступление в Вооружённые Силы СССР реактивной авиации. С 1952 года Войска ПВО страны оснащались зенитной ракетной техникой. Ежегодно на вооружение в ВС СССР поступало 400—600 самолётов (из ответов Главнокомандующего ВВС России генерал-полковника А. Зелина на пресс-конференции на «МАКС-2009» 20 августа 2009 года).

К концу 1980-х годов в распоряжении советских ВВС было до 10 тыс. самолётов. Организационно состояли из родов авиации: бомбардировочной, истребительно-бомбардировочной, истребительной, разведывательной, связи и санитарной. Вместе с тем ВВС делились на виды авиации: фронтовую, дальнюю, военно-транспортную, вспомогательную. Имели в своём составе специальные войска (спецназ), части и учреждений тыла.

В ВВС в 1960—1980-х годах основными были:

- Фронтовая авиация (ФА) — истребители-перехватчики и штурмовики, обеспечивавшие превосходство в воздухе в приграничных зонах и перехват авиации НАТО;

- Дальняя авиация (ДА) — стратегические бомбардировщики;

- Военно-транспортная авиация (ВТА) — для переброски войск.

Войска противовоздушной обороны СССР являлись отдельным видом Вооружённых сил, не входившими в состав ВВС, но имели свои авиационные подразделения (в основном истребительные).

В 1980-х начались разработки истребителя пятого поколения, в частности были запущены программы МиГ 1.44 и С-37. Но экономический кризис и распад Советского Союза не позволил довести их до конца, финансирование новых разработок прекратилось.

Начался раздел ВВС между бывшими союзными государствами и независимыми республиками СНГ.

ВВС России

Военно-воздушные силы Российской Федерации были созданы после распада СССР на основе объединения, соединения и воинской части ВВС СССР, которые достались ей в процессе раздела Вооружённых сил СССР.

После распада СССР в декабре 1991 года ВВС СССР были разделены между, Россией и другими бывшими советскими республиками. В результате этого раздела Россия получила примерно 40 % техники и 65 % личного состава советских ВВС. Раздел Дальней авиации (Стратегической) происходил только между Украиной и Российской Федерацией[10][11].

Период 1990-х годов был сложнейшей эпохой в истории отечественных ВВС. Пришлось практически заново создавать группировку авиации на территории Российской Федерации, поскольку в силу особенностей оперативного построения группировок советских ВВС за пределами России остались наиболее боеготовые авиационные соединения и части, оснащённые новой авиационной техникой. Аэродромная сеть сократилась более чем вдвое. Экономические проблемы государства усугубляли положение: из доставшихся России в 1992 году самолётов в 1995 году в строю оставалась лишь половина. В этих условиях сохранялись лишь наиболее боеспособные соединения, вырабатывались предложения по совершенствованию группировки ВВС и сохранению её боевых и оперативных возможностей. В целом в период с 2000 по 2010 год негативные тенденции удалось замедлить, а затем приступить к восстановлению боеспособных соответствующих современной обстановке ВВС[12].

При этом, в 1994—1996 и 1999—2002 гг. ВВС принимали активное участие в чеченских кампаниях; там их деятельность осложнялась спецификой местного климата и рельефа.

- Современность

Процесс деградации российских ВВС (быстрое снижение численности и подготовленности личного состава, авиатехники и аэродромов, малое количество полётов по причине недостаточного финансирования) активно шёл в 1990-е годы и приостановился в начале 2000-х годов. С 2009 года начат капитальный ремонт и крупная модернизация всего парка ВВС РФ[13].

В январе 2008 года главнокомандующий ВВС А. Н. Зелин назвал состояние воздушно-космической обороны России критическим[14] В 2009 году закупки новой авиатехники для ВВС России приблизились к показателям закупок авиации советских времён[15][16]. Проходят испытания истребителя пятого поколения ПАК ФА, 29 января 2010 года состоялся его первый полёт. Поступление в войска истребителей 5-го поколения планируется в 2020 году.

С 1 декабря 2014 года управление, координацию и контроль полётов и перелётов авиации Вооружённых Сил РФ осуществляет Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Учения:

- Военно-воздушные силы России и США планировали провести в 2008 году совместные антитеррористические учения на Дальнем Востоке. По сценарию учений, террористы захватывают самолёт в аэропорту. С российской стороны планировалось участие четырёх истребителей, одного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и поисковых спасательных служб, с американской — гражданского лайнера, истребителей и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения[17]. 20 августа появилось сообщение о том, что запланированные на 28—30 августа учения отменены (вероятно, из-за обострения отношений России и НАТО)[18].

- Учения войск ПВО

- Тактические учения со стрельбами зенитных ракетных полков проводятся на военном полигоне Ашулук. В сентябре 2008 года на полигоне прошли учения 606-го гвардейского зенитного ракетного полка, на вооружении которого состоят зенитные ракетные системы С-400[19].

- В сентябре 2008 года прошли плановые стрельбы истребительного авиаполка на самолётах Су-27. Полк Дальневосточного объединения ВВС и ПВО в составе более двадцати самолётов совершил перелёт на полигон Ашулук, где провёл стрельбы из всей номенклатуры вооружения[20].

ВВС России в ходе происходящего с 2008 г. процесса реформирования Вооружённых сил РФ подверглись глубоким и масштабным преобразованиям. Наиболее значимым этапом начатого осенью 2008 г. перехода ВВС РФ к новому облику явилась коренная реформа их структуры. Подобная реформа проводилась в ВВС СССР в 1978—1986 годах: авиация и ПВО были переподчинены округам, были созданы главные командования четырёх направлений: Западное (Польша), Юго-Западное (Молдавия), Южное (Закавказье) и Восточное (Дальний Восток). Затраты на реформу составили около 15 млрд руб. В 1986 году новая структура была признана несостоятельной и подверглась обратной реорганизации.

В 2009 году начат переход ВВС России к новой организационной структуре: ВВС стали состоять из оперативных командований, авиабаз, бригад воздушно-космической обороны и 9-й противоракетной дивизии. Четыре командования (бывшие армии ВВС и ПВО) стали дислоцироваться в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске и Ростове-на-Дону, кроме этого сохранились Командование дальней авиации (бывшая 37-я воздушная армия ВГК СН) и Командование военно-транспортной авиации (бывшая 61-я воздушная армия), а также Оперативно-стратегическое командование воздушно-космической обороны (бывшее командование специального назначения ВВС, включающее противоракетную оборону). Проведена модернизация 8 самых крупных аэродромов ВВС России, также ВВС перешли к системе базирования: 1 аэродром — 1 авиагруппа, где последняя соответствует по составу бывшему авиационному полку[21].

Четыре командования создавались по территориальному принципу, заменяя шесть бывших армий ВВС и ПВО, подчинявшихся шести соответствующим военным округам. Хотя в целом система соответствия военным округам осталась, однако в ряде случае производилось объединение сил бывших армий ВВС и ПВО, либо частичное перераспределение зон ответственности.

- 1-е Ленинградское Краснознамённое командование ВВС и ПВО создано на основе 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО (Ленинградский военный округ). Кроме того, в зону ответственности командования перешла часть западной территории Московского военного округа и вся ударная авиация бывшей 16-й воздушной армии.

- 2-е командование ВВС и ПВО создано на основе 14-й армии ВВС и ПВО (Сибирский военный округ).

- 3-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО создано на основе 11-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО (Дальневосточный военный округ, включающий территорию бывшего Забайкальского военного округа).

- 4-е командование ВВС и ПВО создано на основе двух армий ВВС и ПВО — 4-й (Северо-Кавказский военный округ) и 5-й (Приволжско-Уральский военный округ), распространяя тем самым свою ответственность на громадную территорию трёх бывших советских военных округов.

В 2010 г. эти четыре командования ВВС и ПВО вошли в состав четырёх соответствующих созданных новых военных округов (объединённых стратегических командований):

- 1-е командование ВВС и ПВО — в состав Западного военного округа;

- 2-е командование ВВС и ПВО — в состав Центрального военного округа;

- 3-е командование ВВС и ПВО — в состав Восточного военного округа;

- 4-е командование ВВС и ПВО — в состав Южного военного округа[22].

Состав ВВС России

По размеру воздушного флота ВВС России уступает только ВВС США. Согласно экспертным оценкам, по состоянию на 2010 год, численность личного состава ВВС России составляет около 148 тыс. человек[23]. В эксплуатации Военно-воздушных сил находятся более 3600 единиц военной техники[23], а также более 833 на хранении[23].

Согласно заявлению главнокомандующего ВВС России генерал-полковника А. Н. Зелина на ноябрь 2010 года российские ВВС и ПВО состояли из главного командования, семи оперативных командований, семи авиационных баз первого разряда и восьми авиационных баз второго разряда, а также 13 бригад воздушно-космической обороны. Кроме того, восемь авиационных баз армейской авиации были переданы в подчинение Объединённых стратегических командований, но ВВС по-прежнему отвечают за их боевую подготовку. Общая численность личного состава ВВС — около 170 тысяч человек (в том числе офицеров — 40 тысяч, военнослужащих контрактной службы — около 30—40 тысяч).

После реформы авиаполки были сведены в авиабазы, общим количеством 60—70 АБ (в том числе 25 АБ с тактической авиацией, из которых 14 «истребительных» авиабаз).

Тактическая (фронтовая) авиация имеет в своём составе эскадрильи:

- 32 истребительных авиационных эскадрилий: 8 — МиГ-29 (разных модификаций), 8 — МиГ-31 (разных модификаций), 12 — Су-27 (разных модификаций), 2 — Су-30СМ и 2 — Су-35

- 14 бомбардировочных авиационных эскадрилий: 9 — Су-24 (разных модификаций), 5 — Су-34[24][25]

- 10 штурмовых авиационных эскадрилий: 10 — Су-25 (разных модификаций)

- 8 разведывательных авиационных эскадрилий: 8 — Су-24МР

- 13 учебных и испытательных авиационных эскадрилий:

Дислокация авиабаз тактической (фронтовой) авиации:

- Калининградский особый район — 2 АБ (из них 1 истребительная)

- Группа российских войск в Закавказье — 1 АБ (истребительная)

- ЗВО — 6 АБ (из них 4 истребительных)

- ЮВО — 5 АБ (из них 2 истребительных)

- ЦВО — 4 АБ (из них 2 истребительных)

- ВВО — 7 АБ (из них 4 истребительных)

Помимо ВВС, имеется авиация ВМФ. Авиация ПВО (с 1999) и авиация сухопутных войск (с 2003) входят в состав ВВС. Авиация РВСН передана в состав ВВС РФ 1 апреля 2011[26].

Командование

Командующим ВВС России с 2019 года является генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Структура

Приблизительная структура ВВС РФ по состоянию на октябрь 2015 года[29]:

- 214-й центр управления, в/ч 65246 (г. Новочеркасск)

- 31-я дивизия ПВО (г. Севастополь);

- 51-я дивизия ПВО, в/ч 42352 (г. Ростов-на-Дону);

- 1-я гвардейская смешанная Барановичская Краснознамённая, ордена Суворова авиационная дивизия (г. Крымск);

- 4-я смешанная авиационная дивизия (аэродром Мариновка)

- 27-я смешанная авиационная дивизия (г. Севастополь);

- 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк (аэродром Ростов-на-Дону — Центральный)

- 16-я бригада армейской авиации, в/ч 12628 (аэродром Зерноград);

- 55-й отдельный вертолётный Севастопольский ордена Кутузова полк, в/ч 35666 (аэродром Кореновск);

- 487-й отдельный вертолётный полк, в/ч 44936 (аэродром Будённовск);

- 3624-я авиационная база, в/ч 63530 (Республика Армения, г. Ереван, аэродром Эребуни)

- части обеспечения.

- 213-й центр управления, в/ч 03213 (г. Санкт Петербург, п. Хвойный)

- 2-я Краснознамённая дивизия ПВО, в/ч 10953 (Санкт-Петербург, Красносельский р-н, пос. Хвойный);

- 32-я дивизия ПВО, в/ч 40963 (Тверская обл., г. Ржев);

- 105-я гвардейская смешанная авиационная Борисовская Померанская дважды Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;

- 33-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк (аэродром Левашово, Санкт-Петербург)

- 15-я бригада армейской авиации, в/ч 44440 (г. Остров, аэродром Веретье);

- 440-й отдельный вертолётный полк, в/ч 41687 (г. Вязьма, аэродром Двоевка)

- 332-й отдельный гвардейский вертолётный полк, в/ч 12633 (г. Пушкин, аэродром Пушкин);

- 26-я гвардейская Ясская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия ПВО, в/ч 55345 (Чита);

- 25-я дивизия ПВО (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Лиан, Биробиджан);

- 93-я дивизия ПВО, в/ч 03103 (Владивосток, Находка);

- 303-я смешанная авиационная Смоленская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия, в/ч 62231 (Хурба);

- 120-й отдельный смешанный авиационный полк, в/ч 63559 (Домна);

- 266-й отдельный штурмовой авиационный полк (Степь).

- 35-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк (аэродром Хабаровск-Центральный)

- 18-я бригада армейской авиации, в/ч 42838 (аэродром Хабаровск-Центральный);

- 112-й отдельный вертолётный полк, в/ч 78081 (г. Чита, аэродром Черёмушки)

- 319-й отдельный вертолётный полк, в/ч 13984 (Черниговка);

- 21-я смешанная авиационная дивизия, (г. Челябинск, п. Шагол)

- 76-я дивизия ПВО, в/ч 34244 (Самара);

- 41-я дивизия ПВО, в/ч 29286 (Новосибирск);

- 24-я мобильная зенитная ракетная бригада в/ч н/д (г. Дивногорск, г. Абакан);

- 32-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк (Кольцово, Екатеринбург, Севердловская область)

- 999-я авиационная база, в/ч 20022 (Кант, Киргизия);

- 17-я гвардейская бригада армейской авиации, в/ч 45123 (аэродром Травяны, г. Каменск-Уральский);

- 337-й отдельный вертолётный полк, в/ч 12739 (Новосибирск /Толмачёво/));

- 12-я военно-транспортная авиационная Мгинская Краснознамённая дивизия (Мигалово);

- 18-я гвардейская военно-транспортная авиационная Краснознамённая Таганрогская орденов Суворова и Кутузова дивизия (г. Оренбург)

- 224 лётный отряд (Мигалово)

- 463-й отдельный батальон связи ВТА (Чкаловский аэропорт).

- Авиационная тыловая база (Омск).

- 22-я гвардейская тяжёлая бомбардировочная авиационная Донбасская Краснознамённая дивизия (Саратовская обл., г. Энгельс)

- 326-я тяжёлая бомбардировочная авиационная Тарнопольская ордена Кутузова дивизия (Амурская область, п. Серышево-2, с. Украинка)

- 43-й гвардейский орловский центр боевого применения и переучивания лётного состава дальней авиации, в/ч 41521 (г. Рязань, аэродром Дягилево)

- 27-й отдельный смешанный авиационный полк, в/ч 77977 (г. Тамбов, аэродром Тамбов)

- 40-й отдельный смешанный авиационный полк, в/ч 36097 (Мурманская обл, г. Оленегорск-8, п. Высокий, аэродром Оленья)

- 203-й отдельный гвардейский авиационный орловский полк самолётов-заправщиков (г. Рязань, аэродром Дягилево)

- 3661-я авиационная база, в/ч 62467 (Республика Северная Осетия, г. Моздок, аэродром Моздок)

- 63-й Митавский отдельный узел связи АСУ, в/ч 83069 (Смоленская обл., г. Смоленск, аэродром Смоленск-Северный)

- 676-й центр управления дальней авиацией, в/ч 23449 (Владимирской обл., п. Костино)

Воздушная разведка России является главным органом разведки ВВС РФ[30].

- 929-й государственный лётно-испытательный центр имени В. П. Чкалова (Астраханская обл, Ахтубинск);

- 4-й государственный ордена Ленина, Краснознамённый центр боевого применения и переучивания лётного состава имени В. П. Чкалова (Липецк);

- 185-й центр боевой подготовки и боевого применения (Астраханская область);

- 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава АА (Торжок, Тверская область)

- 8-я авиационная ордена Жукова дивизия особого назначения, в/ч 42829 (Московская область, Щёлковский р-н, пос. Чкаловский, аэродром Чкаловский)

- 35-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (Знаменск , Астраханская область)

- 2-й центральный научно-исследовательский институт (Тверь);

- 30-й центральный научно-исследовательский ордена Красной Звезды институт имени В. П. Чкалова (Московская обл., Щёлково);

- Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиационной техники (Люберцы);

- Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени А. К. Серова;

- Военный учебно-научный центр ВВС Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Воронеж).

- Авиационная группа ВКС России в Сирии (авиабаза Хмеймим), с 2015 года;

- Авиабаза в составе 7-й военной Краснодарской Краснознамённой, орденов Кутузова и Красной Звезды базы в Абхазии (аэродром Бамбоура);

- 3624-я авиабаза в составе 102-й российской военной базы в Армении (аэродром Эребуни) с 1995 года;

- Авиабаза Кант в Киргизии, с 2003 года;

- Вертолётный отряд в составе оперативной группы российских войск в Приднестровье;

- Авиабаза в составе 4-й гвардейской военной Вапнярско-Берлинской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова базы в Южной Осетии (Джава).

Авиатехника и спецтехника

| Техника | Фото | Страна разработки | Назначение | Модификации | В службе на 2024 год |

Комментарий |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Истребительная авиация | ||||||

| Су-57 |

|

Многофункциональный истребитель | Су-57 | 25+[31][32][33][34][35][36][37] | 78 под заказ[38][39] | |

| Су-35 |

|

Многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе | Су-35С | 118+[40][41][42][43][44][45][46][47][48] | Первый гособоронзаказ на 48 единиц выполнен в 2015 г[49]. Второй гособоронзаказ на 50 Су-35С выполнен на 80 % — 40 ед.(ноябрь 2019 г.)[50]. В 2020 году планируется заключение нового контракта на предположительно 50 единиц[51]. | |

| МиГ-35 |

|

Многофункциональный лёгкий истребитель | МиГ-35 | 6 | Сборка и испытания опытных образцов. Поступил в войска в 2019-м году[52]. Планировалось закупить не менее 170 истребителей, из них 30 до 2020 года[53]. | |

| Су-27 |

|

Многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе | Су-27СМ3 Су-27СМ Су-27С Су-27УБ |

<403[54] | Ввиду исчерпания ресурса и морального устаревания, а также заключения контракта на 76 Су-57[55] ожидается практически полный вывод из эксплуатации Су-27П и Су-27СМ к концу 2020 года. Данные по количеству Су-27П и Су-27СМ носят предположительный характер. | |

| Су-30 |

|

Многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе | Су-30СМ Су-30М2 |

110+ | По состоянию на 2022 год на вооружении находится 91 Су-30СМ и 19 Су-30М2.[40][56] и новая поставка состоялась в декабре 2023 года.[57] | |

| МиГ-29 |

|

Многоцелевой истребитель | МиГ-29СМТ МиГ-29УБТ МиГ-29/УБ |

253[54]-291[58][59] | На замену МиГ-35.Началась постепенная замена МиГ-29С на МиГ-35[60]. | |

| МиГ-31 |

|

Истребитель-перехватчик | МиГ-31БМ МиГ-31K |

247[61]-300+[62] | ||

| Фронтовая авиация | ||||||

| Су-34 |

|

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик | Су-34 | 163+[40][63][64][65][66][67][68][69]. | Продолжается поставка Су-34 в войска темпом по 18 единиц в год

(включая два «сверхплановых» борта ежегодно), всего МО РФ законтрактовано в общей сложности 124 единицы Су-34 до 2020 года. | |

| Су-24 |

|

Тактический бомбардировщик | Су-24М/М2 Су-24МР |

264[54] | ||

| Су-25 |

|

Штурмовик | Су-25СМ/СМ3 Су-25 Су-25УБ |

~125 40 15 |

||

| Стратегическая и дальняя авиация | ||||||

| Ту-160 |

|

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец | Ту-160М Ту-160 |

6 10[70] |

Планируется иметь 10 модернизированных ракетоносцев Ту-160М к 2020 году. Для ДА ВВС России будет закуплено ещё не менее 50 стратегических бомбардировщиков Ту-160М2[71]. | |

| Ту-95 |

|

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец | Tу-95МС

Ту-95МСМ |

44

16 |

ПАО «Туполев» будет заниматься дальнейшей модернизацией. Первый вылет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ запланирован на конец 2019 года[72]. | |

| Ту-22М |

|

Дальний бомбардировщик-ракетоносец | Ту-22M3

Ту-22М3М Ту-22МР |

60

1 1 |

В феврале 2012 года подписан контракт на модернизацию 30 Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М[73]Ту-22МР (небоеспособен, в капитальном ремонте) | |

| Военно-транспортный | ||||||

| Ан-124 |

|

Транспортный самолёт | Ан-124-100 | 11 | ||

| Ан-22 |

|

Транспортный самолёт | Ан-22 | 4 | ||

| Ил-76 |

|

Транспортный самолёт | Ил-76МД-90А Ил-76МД-М Ил-76МД |

128[54] | Больше 40 на хранении[источник не указан 1021 день]. С 29.04.2015 производится поставка самолётов Ил-76МД-90А по контракту от 04.10.2012 на 39 единиц[74]. | |

| Ан-12 |

|

Транспортный самолёт | Ан-12БК | 65 | ||

| Ан-26 |

|

Транспортный самолёт | Ан-26 Ан-26Д Ан-26КПА Ан-26М Ан-26Ш |

~113 | ||

| Ан-72 |

|

Транспортный самолёт | Ан-72 Ан-72П |

25[75] | ||

| Военный транспорт персонала | ||||||

| Ил-62 |

|

Пассажирский самолёт | Ил-62M | 7[76] | ||

| Ту-154 |

|

Пассажирский самолёт | Ту-154Б-2 Ту-154М |

|||

| Ту-134 |

|

Пассажирский самолёт | Ту-134 | 54[75] | ||

| Ил-18 |

|

Пассажирский самолёт | Ил-18Д |

6[77] | ||

| Ан-148 |

|

Пассажирский самолёт | Ан-148-100Е | 15 | ||

| Ан-140 |

|

Пассажирский самолёт | Ан-140 | 5[75] | ||

| Л-410 |

|

Многоцелевой транспортный самолёт | L-410 | 27[75] | ||

| Специальная авиация | ||||||

| Ил-78 |

|

Самолёт-заправщик | Ил-78М Ил-78 |

10[75] 5[75] |

До 2025 года планируется закупить 14 Ил-78М-90А[79]. Также планируется модернизация стоящих на вооружении Ил-78М[80]. | |

| А-50 |

|

Самолёт ДРЛОиУ | А-50У А-50 |

7 3 |

||

| Ил-80 |

|

командный пункт | Ил-80 | 4[75] | ||

| Ил-82 |

|

командный пункт | Ил-82 | 1 | ||

| Ил-22 |

|

командный пункт РЭБ |

Ил-22М Ил-22 Ил-22ПП |

12[75] 5[75] 3[75][81] |

Ещё 2 Ил-20МР и 2 Ил-22М в составе МА ВМФ. Ил-22ПП («Порубщик») — самолёт-постановщик помех. Переоборудован из Ил-18. Принят на вооружение в 2016 году[82]. | |

| Ил-20 |

|

Самолёт радиоэлектронной разведки | Ил-20М | 14 | Ещё 2 Ил-20МР и 2 Ил-22М в составе МА ВМФ. Ил-22ПП («Порубщик») — самолёт-постановщик помех. Переоборудован из Ил-18. Принят на вооружение в 2016 году[82]. | |

| Ту-214Р |

|

Самолёт-разведчик Самолёт-ретранслятор |

Ту-214Р Ту-214ОН Ту-214СР Ту-214ПУ-СБУС |

2[75] 2[75] 4[75] 1[83] |

||

| Ан-30 |

|

Самолёт-разведчик | Ан-30 | 4 | ||

| Учебно-тренировочная и учебно-боевая авиация | ||||||

| Як-130 |

|

Учебно-боевой самолёт | Як-130 | 107 | ||

| Aero L-39 Albatros |

|

Учебно-боевой самолёт | L-39 | 118[84] | Ещё 4 L-39 в составе МА ВМФ. Заменяется на Як-130. | |

| Ту-134УБЛ |

|

Учебно-тренировочный самолёт | Ту-134УБ-Л Ту-134УБ-КМ |

33[85] | ||

| Армейская авиация | ||||||

| Ми-26 |

|

Многоцелевой транспортный вертолёт | Ми-26 Ми-26Т |

32[86] | Включая 21 борт «свежей» (2011—2015 года) постройки. | |

| Ми-8 |

|

Многоцелевой вертолёт | Ми-8T

Ми-8МТ Ми-8АМТШ Ми-8АМТШ-ВА Ми-8МТВ-5-1 |

100[84] 64[84] 5[83] 135[83] |

||

| Ми-38 |

|

Многоцелевой транспортный вертолёт | Ми-38Т | 2[87] | ||

| Ми-24 |

|

Ударный вертолёт | Ми-24Д

Ми-24В |

323[88] | ||

| Ми-28 |

|

Ударный вертолёт | Ми-28Н Ми-28УБ Ми-28НМ |

126[88] | Идёт активное поступление в войска. Выполнено несколько контрактов на поставку ВВС России. В ближайшее время планируется поставка Ми-28НМ и модернизация строевых МИ-28Н до МИ-28НМ. Выполняется контракт на поставку 24 Ми-28УБ до 2019 года. | |

| Ми-35 |

|

Ударный вертолёт | Ми-35М (Ми-24ВМ) |

60 | ||

| Ка-52 |

|

Ударный вертолёт | Кa-52 | 137[88] | Всего заказано 146 единиц Ка-52[89]. По другим данным выполнен контракт на поставку 36 Ка-52 и выполняется второй на 143 машины. | |

| Ми-8ППА |

|

Вертолёт РЭБ и ПП | Ми-8ППА

Ми-8МТПР-1 |

20[90]

7[83] |

||

| Ка-226 |

|

Многоцелевой транспортный вертолёт | Ka-226У | 19[91] | ||

| Ансат |

|

Многоцелевой транспортный вертолёт | Ансат-У | 50 | ||

| БПЛА | ||||||

| IAI Searcher |

|

Тактический разведывательный БЛА | Форпост | н/д | В апреле 2009 закуплено два Searcher Mk.2 за $12 млн.[92]

13.10.2010 подписан контракт на лицензионную сборку в России Searcher II из израильских комплектующих[93]. | |

| Mohajer-6 | Тактический разведывательный БЛА | Mohajer-6 | н/д[94] | |||

| Орион |

|

Тактический разведывательный БЛА | Иноходец | н/д[94] | ||

| Перспективная техника(разрабатываемая) | ||||||

| А-100 | Самолёт ДРЛОиУ | А-100 | 1 | Сборка и испытания опытных образцов[95] Предназначен для замены А-50 и А-50У. | ||

| Як-152 |

|

Учебно-тренировочный самолёт | Як-152 | 4[96] | Сборка и испытания опытных образцов[97]. Планируется закупить не менее 150 самолётов[98]. | |

| СР-10 |

|

Учебно-тренировочный самолёт | СР-10 | 2 | Поставка в 2018—2019 г. до 50 СР-10 | |

| Ил-112В | Транспортный самолёт | Ил-112В | 0 | Сборка и испытания опытных образцов. Планируется закупить не менее 100 самолётов[100]. Предназначен для замены парка самолётов Ан-26 и Ан-72. | ||

| Ил-276 |

|

Транспортный самолёт | Ил-276 | н/д | Ведётся проектирование[101]. Предназначен для замены парка Ан-12. | |

| Ил-106 (ПАК ТА)[102] |

Транспортный самолёт | Ил-106 | н/д | Ведётся проектирование. Грузоподъёмность от 80 до 200 тонн | ||

| ПАК ДА | Многоцелевой стратегический бомбардировщик-ракетоносец | н/д | Ведётся проектирование | |||

| Ка-60 |

|

Транспортный вертолёт | Ка-60 | 2[103] | Сборка и испытания опытных образцов.

Построено 2 опытных образца, один разбился. На основе Ка-60 создана гражданская версия вертолёта — Ка-62, лётные испытания которого начались в мае 2017. | |

| ПЛВ[104] | Транспортный вертолёт | перспективный лёгкий вертолёт | н/д | Ведётся проектирование | ||

| СБВ[105][106] | Ударный вертолёт | скоростной боевой вертолёт | н/д | Ведётся проектирование | ||

| С-70 «Охотник» | БПЛА | Ударный БПЛА | 2 | Ведутся лётные испытания | ||

| Скат | БПЛА | Ударный БПЛА | н/д | Ведётся проектирование | ||

| Альтаир | БПЛА | Ударный БПЛА | н/д | Ведётся проектирование | ||

| Орион | БПЛА | Ударный БПЛА | 1 | Ведутся лётные испытания | ||

| Дозор-600 | БПЛА | Ударный БПЛА | 1 | Ведутся лётные испытания | ||

| Сириус | БПЛА | Ударный БПЛА | 1 | Ведутся лётные испытания | ||

| Гелиос | БПЛА | Ударный БПЛА | 1 | Ведутся лётные испытания | ||

| Гром | БПЛА | Ударный БПЛА | 0 | В разработке | ||

| Молния | БПЛА | Ударный БПЛА | 0 | В разработке | ||

| Тип | Изображение | Производство | Назначение | Количество | Примечания |

|---|---|---|---|---|---|

| С-400 «Триумф» | Файл:O220415part1-53.jpg | Зенитный ракетный комплекс дальнего действия | 248[107] | ||

| С-300ПС С-300ПМ1/ПМ2 |

|

Зенитный ракетный комплекс дальнего действия | 160[83] 150[83] |

||

| С-300В |

|

Зенитный ракетный комплекс дальнего действия | 20[83] | ||

| С-350 «Витязь» |

|

Зенитный ракетный комплекс средней дальности | 6[107] | Зенитная ракетная система средней дальности С-350Е «Витязь» поступила в ВКС РФ в 2020 году. Новый комплекс предназначен для замены ЗРС С-300ПС с ракетами типа В55Р, срок эксплуатации которых закончился в 2015 году. | |

| 9К37М «Бук-М1-2» |

|

Зенитный ракетный комплекс средней дальности | 80[83] | ||

| Панцирь-С1 Панцирь-С2 |

|

Зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия | 50[83] |

В 2010 году Министерству обороны России российской авиационной промышленностью был поставлен 21 самолёт (четыре Су-34, четыре Су-30М2, четыре Су-27СМ3, три МиГ-29СМТ, четыре Як-130, один Ил-62М и один Ту-154М) и 57 вертолётов (15 Ми-28Н, четыре Ка-52, четыре «Ансат-У» и 34 серии Ми-8)[108].

В 2011 году Министерство обороны России получило от промышленности минимум 28 самолётов (два Су-35С, шесть Су-34, восемь Су-27СМ3, восемь Як-130, один Ту-214ОН, два Ту-154М, один Ан-140-100М) и более 100 вертолётов (15 Ми-28Н, 10 Ка-52, два Ми-35М, один Ми-26, шесть «Ансат-У», шесть Ка-226, более 60 серии Ми-8 различных модификаций)[108]. Также в этом году продолжилась модернизация парка штурмовиков Су-25 до стандарта «СМ».

На май 2011 года на вооружение поступило 8 серийных вертолётов Ка-52 (4 в январе в Торжокский центр[109] и 4 в мае на авиабазу в Черниговке[110], которую планируется в 2012 году полностью переоснастить этими машинами. В месяц завод может собирать до 2 Ка-52.

По данным МО России в 2011 году было закуплено 35 самолётов, 109 вертолётов и 21 зенитно-ракетная система[111].

По состоянию на начало 2011 года, 8 из 38 авиационных эскадрилий истребительной авиации были перевооружены на новые и модернизированные самолёты (МиГ-29СМТ/УБТ, МиГ-31БМ, Су-30СМ, Су-27СМ3, Су-30М2); штурмовой авиации — 3 из 14 аэ (Су-25СМ); бомбардировочной авиации — 2 из 14 аэ (Су-24М2). В этом же году на Су-34 была перевооружена одна бомбардировочная авиаэскадрилья авиабазы Балтимор под Воронежем. До 2020 года авиация получит 92 фронтовых бомбардировщиков Су-34 по контракту, заключённому в 2012 году[112]; при этом продолжает выполняться госконтракт на поставку Минобороны 32 Су-34, заключённый в 2008 году, всего до 2020 года должны поступить около 140 СУ-34[113].

Всего же за 2012 году ВВС РФ получили более 100 единиц новой техники: вертолёты Ми-28Н, Ми-35, различные модификации Ми-8, самолёты Су-30СМ, Як-130, Ан-140 и другие. Также в соответствии с существующими договорами, на этот год предусмотрены поставки ещё более 60 вертолётов Ка-52, Ми-8, Ми-26, Ми-35 и около 20 новейших самолётов Су-34, Су-35С и других[114].

По итогам 2012 года, ВВС получили более 150 новых вертолётов и самолётов (без учёта модернизированных и отремонтированных)[115]. По словам Михаила Погосяна, президента ОАК, в 2013 году военная промышленность поставит ВВС 60 новых самолётов, а в 2014 году 66 новых и 23 модернизированных самолётов.

Стало известно о заказе МО РФ 100 вертолётов Ка-60 со сроком начала поставок в 2015 году[116].

В 2012—2015 годах Министерство обороны получит 55 учебно-боевых самолётов Як-130[117].

В 2012 году поставлен первый модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У[118]. Второй самолёт будет передан ВВС в конце 2012 года.

Также в 2012 году авиапарк ВВС России пополнился новым транспортным самолётом Ан-140-100[119]. На 2014 год Минобороны получило 5 таких самолётов[120].

Согласно заявлению главнокомандующего ВВС России А. Зелина, первый серийный истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) поступит в российские ВВС уже в 2014—2015 годах. «Опытный образец Т-50 мы получим в 2013 году. Серийные самолёты начнут поступать в 2014—15 годах», — сказал главком[121].

Заключён долгосрочный контракт на производство до 2020 года 140 Ка-52, при этом не уточняется будет ли часть этих машин произведена в морской модификации или для этого будет отдельный контракт[122].

«В рамках государственной программы вооружения предусмотрена закупка десяти самолётов Ан-124 после 2015 года», — сказал Погосян журналистам на открывшемся во вторник авиасалоне МАКС 2011[123].

До конца 2019 года для перевооружения зенитных ракетных войск ВВС предполагается купить более 100 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С»[124]. Также до 2020 года Минобороны купит для зенитно-ракетных войск ВВС более 30 новейших зенитных ракетных систем «Витязь»[125].

До 2020 года ВВС России получат около 100 радиолокационных комплексов (РЛК) «Небо-М». В течение 2012 года в части радиотехнических войск ВВС будет поставлено около 20 радиолокационных комплексов, в том числе обновлённые станции «Гамма-С1М», «Сопка», «Волга» и различные модификации станций серии «Небо»[126].

До 2020 года в интересах Дальней авиации будут модернизированы около 30 Ту-22М3 до модификации Ту-22М3М[127]: им поменяют всю электронику и оснастят новой крылатой ракетой Х-32[128]. Также существующие Ту-160 будут обновлены до версии Ту-160М, а Ту-95МС — до Ту-95МСМ[129]. До 2020 года ВВС России получат более 10 стратегических ракетоносцев Ту-160М[130].

До 2020 года 60 самолётов МиГ-31 будет модернизировано в соответствии с проектом МиГ-31БМ. В ходе работ они получат новый прицельно-навигационный комплекс и новую бортовую радиолокационную станцию[129].

С 2011 года ВВС России прекратило закупки неуправляемых средств поражения, такому решению способствовал опыт 5-дневной войны с Грузией (когда было применено менее 1 % средств ВТО, ВВС потеряли 7 самолётов)[131]. (официально признаётся потеря 4-х машин, объективные доказательства потери ещё 3-х «бортов» не предоставлялись).

В 2016 году получено 139 новых летательных аппаратов. На начало 2017 года доля новой авиационной техники составляет около 55 %, в течение 2017 года планировалось получить 139 новых самолётов и вертолётов[132].

Всего, по известным данным, в 2017 году Вооружённые силы России получили 43 боевых самолёта нового производства (17 Су-30СМ, 16 Су-34 и десять Су-35С) и шесть учебно-боевых самолётов Як-130[133].

- Количество новой и модернизированной авиатехники, поступившей в ВВС

| Наименование | Количество |

|---|---|

| Истребительная авиация: | 364 |

| МиГ-29СМТ (новой постройки) | 34 |

| МиГ-29СМТ (новой постройки) | 16 |

| МиГ-31БМ (модернизация строевых МиГ-31) | 106 |

| Су-27СМ/СМ3 | 47/18 |

| Су-35С | 68 |

| Су-30М2 (новой постройки) | 20 |

| Су-30СМ (новой постройки) | 100[134] |

| Штурмовая/бомбардировочная авиация: | 245 |

| Су-25СМ (модернизация строевых Су-25) | ~43 |

| Су-25СМ2 (модернизация строевых Су-25) | 41 (по трёхлетнему контракту 2011—13 годов)[источник не указан 3541 день] |

| Су-25 СМ3 (новой постройки) | 16[135] |

| Су-25УБМ (новой постройки) | ? |

| Су-24М2 (модернизация строевых Су-24М) | 40 |

| Су-34 (новой постройки) | 107 |

| Учебно-тренировочная авиация: | 89 |

| Як-130 (новой постройки) | 99 |

| Вертолётная авиация: | 469 |

| Ка-50 (новой постройки) | 6 |

| Ка-52 (новой постройки) | 92 |

| Ми-28Н (новой постройки) | 97 |

| Ми-35М (новой постройки) | 60 |

| Ми-8АМТШ (новой постройки) | 93 |

| Ми-8МТВ5 (новой постройки) | 24 |

| Ми-26Т | 17 |

| Ансат-У (новой постройки) | 40[136] |

| Ка-226 (новой постройки) | 40 |

- Заключённые контракты на поставку авиатехники для ВВС и ВМФ РФ

| Наименование | Количество | Справка |

|---|---|---|

| МиГ-29К | 24[137] | Выполнен |

| МиГ-29СМТ | 16[138] | Выполнен |

| Су-30М2 | 4 | Выполнен |

| Су-30М2 | 16 | Выполнен |

| Су-30СМ | 30 + 30 + 28[139] | срок выполнения до 2015[140], до 2016[141] и до 2018 годов. |

| Су-30СМ | 5 + 7 + 8 + 8 | Для ВМФ, 20 поставлено. |

| Су-35С | 48 + 50 | Выполнен, до 2021 года. |

| Су-34 | 124 | заключено два контракта, на 32 машины (поставки 2009—2013 годы) — выполнен и на 92[142] (поставки 2014—2020 гг); 71 на ноябрь 2015 поставлено. |

| Су-25УБМ | ? | |

| Ка-52 | 146 всего[143] | ~60 серийных бортов поставлено, срок выполнения до 2020 года. |

| Ми-28Н | 97 | 60-70 бортов поставлено |

| Ми-8АМТШ | 132 | поставки в 2011—2020 годах; 93 поставлено на начало 2015 года. |

| Ми-8МТВ-5 | 140 | поставки в 2011—2020 годах. |

| Ми-35М | 49 | Выполнен заключено два контракта, на 22 и 27[144] бортов, срок выполнения до 2015. |

| Ми-26Т | 17 | Выполнен в 2014 году. |

| Як-130 | 55+12+30 | Выполнен, до 2019 года. |

| Ан-140-100 | 14[145] | на 2014 год Минобороны получило 5 таких самолётов[120] |

| Ка-226 | 36 | Выполнен[146] |

| Ка-60 | 100 | поставки с 2014—2015 годах, возможна часть в корабельном исполнении[147] |

| Ансат-У | 40 | 36 поставлено на август 2015 года. |

| Ил-76МД-90А | 39 | 2 поставлено. |

| Бе-200ЧС/ПС | 2/4=6[148] | |

| Ил-96-400ТЗ | 2[149] | |

| Як-152 | 150[150] |

Учебные заведения

В ходе реформы система подготовки личного состава ВВС также претерпела существенные преобразования. 1 сентября 2008 года два ведущих высших военно-учебных заведения ВВС — Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина (Монино, Московская область) и Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н. Е. Жуковского (Москва) были объединены в единую структуру — Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, которая располагается в Воронеже. Подготовка лётного состава ВВС окончательно централизуется в составе Краснодарского авиационного института[22]. Учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов для Военно-воздушных сил России (на ноябрь 2015 года):

- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (Воронеж)

- Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков

В 2001 году средний налёт лётчиков ВВС во фронтовой авиации составил немногим более 10 часов, штурмовой — менее 20 часов, истребительной — около 13 часов, дальней авиации — свыше 20 часов, военно-транспортной авиации — 54 часа[151].

В конце 2003 года, генерал-лейтенант Виктор Николаевич Сокерин, подав в отставку с должности Командующего ВВС и ПВО Балтийского флота так охарактеризовал ситуацию в ВВС на тот момент: «ВС испытывают неконтролируемый распад своей боевой авиации… Авиационные полки укомплектованы офицерами, которые на протяжении пяти лет обучения имели всего несколько часов учебного налёта, причём главным образом с инструктором. Только 3 процента лётчиков 1-го и 2-го классов имеют возраст моложе 36 лет и только 1 процент штурманов 1 класса ВВС БФ моложе 40 лет. 60 процентов командиров экипажей старше 35 лет, половина из них старше 40 лет»[152].

По итогам 2006 года средний налёт в ВВС России составил 40 часов (у молодых пилотов средний налёт 80 часов). Показатель налёта зависит от вида авиации. В военно-транспортной авиации он был 60 часов, тогда как в истребительной и фронтовой авиации составил 20—25 часов. Для сравнения, за тот же год данный показатель в США составил 189, Франции 180, Румынии 120 часов[153]. В 2007 году в результате улучшения снабжения авиатопливом и активизации боевой подготовки, среднегодовой налёт увеличился: в Дальней авиации он составил 80—100 часов[154], в авиации ПВО — примерно 55 часов[155]. Молодые лётчики нередко имеют налёт свыше 100 часов[156].

В 2011 году, по официальным данным ВВС РФ, средний налёт на списочный состав командиров экипажей ВВС России увеличился почти на 18 % по сравнению с первым полугодием 2010 года и составил более 50 часов. Средний налёт по ВВС на выпускника лётного вуза 2010 года составил 42 часа, что на 12 % больше по сравнению с налётом выпускников 2009 года за аналогичный период[157].

Согласно официальным данным Министерства обороны России, средний налёт на одного лётчика боевой авиации ВВС России вырос с 2008 года с 70—80 часов до 110, 130 часов планируется в 2012 году. Налёт на молодого лётчика в 2012 году составит уже более 100 часов[158].

В 2013 году средний налёт на молодого лётчика в ВВС России составил 112 часов[159].

На 2016 году налёт лётчиков составил от 60 до 100 часов/год в боевой авиации и более 120 часов/год в транспортной. Дефицит военных лётчиков — 1300 человек[160][161]. В 2016 году лётчики авиации ВКС России налетали около 340 тысяч часов, что является рекордным показателем, а налёт на одного лётчика составил не менее 120 часов[162].

В 2018 году средний налёт на лётчика составил более 100 часов, на молодого лётчика — выпускника 2017 года более 120 часов[163].

В 2019 году общий налёт составил более 350 тыс. часов, что позволило достичь среднего налёта на лётчика более 90 часов, на молодого лётчика — выпускника 2018 года более 110 часов[164].

Опознавательные знаки

Согласно п. 2 ч. 2.1 ст. 34 ВЗК РФ опознавательным знаком ВВС Российской Федерации является пятилучевая красная звезда, окаймлённая равновеликими синей и белой полосами и красной линией по контуру[165][166].

Попытка принять новый символ в 2009 году в качестве официального встретила сопротивление со стороны Совета Федерации[167]. В июле 2009 года была принята поправка к Воздушному кодексу, разрешавшая Министерству обороны самому устанавливать опознавательный знак для военной авиации[168]. 4 марта 2010 года правительством Российской Федерации были утверждены звёзды с окантовкой, повторяющей цвета государственного флага. Кроме того, тем же постановлением был установлен знак государственной принадлежности воздушных судов государственной авиации, используемых для осуществления милицейской (полицейской) и таможенной служб — стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации[169][170].

Однако, в начале 2013 года новый министр обороны Сергей Шойгу единолично, без совещаний в рабочем порядке по представлению главкомата постановил вернуть в качестве бортовых знаков государственной принадлежности летательных аппаратов красные звезды образца ВВС СССР. Разница только в том, что теперь они будут в полтора раза меньше советских. В качестве причины замены неназванным офицером из министерства обороны было высказано, что «яркие триколорные звезды сильно демаскируют самолёты и вертолёты»[171].

В дальнейшем предполагается заменить нынешний образец звёзд новым вариантом, который ныне используется на истребителе пятого поколения Су-57 — контурные звезды с красной окантовкой. Но уже сейчас среди некоторых офицеров, особенно инженерных служб высказывается недовольство по поводу замены знаков. Они опасаются, что возврат однотонных красных звёзд приведёт к путанице, не решив проблему камуфляжа[172].

Прочее

4 мая 2009 года Банк России выпустил три серебряные памятные монеты достоинством 1 рубль, посвящённые военно-воздушным силам России[174].

Награды

- Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (10 февраля 2000 года) — за большой вклад в создание и развитие объединённой системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, сотрудничество и взаимодействие с армией противовоздушной обороны Вооружённых Сил Республики Беларусь и в связи с пятилетием создания объединённая системы противовоздушной обороны государств — участниц Содружества Независимых Государств[175].

Примечания

Литература

- Лашков А. Ю., Голотюк В. Л. Главное командование: от Военного Воздушного Флота до Воздушно-космических сил России. — М.: Буксир; Небо Отчизны, 2017. — 696 с. — ISBN 978-5-9905714-0-2.

Ссылки

- Военно-воздушные силы России (структура) на сайте Минобороны

- Военно-воздушные силы России на Milkavkaz.net

- airforce.ru — Сайт о ВВС РФ

- Справочник Вся российская военная авиация-2008 // Коммерсантъ

- Журнал «Воздушно-Космическая оборона»

- Федеральные авиационные правила производства полётов государственной авиации // meteocenter.net

- День армейской авиации отмечают в ВВС // aviaport.ru

- В военно-транспортной авиации подведены итоги за 2007 год // avia.ru

- Владислав Стыценков: ВВС набирают высоту

- Структура 5ВА ВВС и ПВО по состоянию на 2005 год

- ВВС на крутых виражах // «Воздушно-космическая оборона», янв 2005

- ВВС России проведут ребрендинг // Aviation Explorer — GZT.ru, 10 февраля 2010

- Неофициальный реестр транспортных самолётов и вертолётов ВВС РФ

- Фотографии авиашоу «100 лет ВВС России»

- Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации // Взгляд, 14 декабря 2020