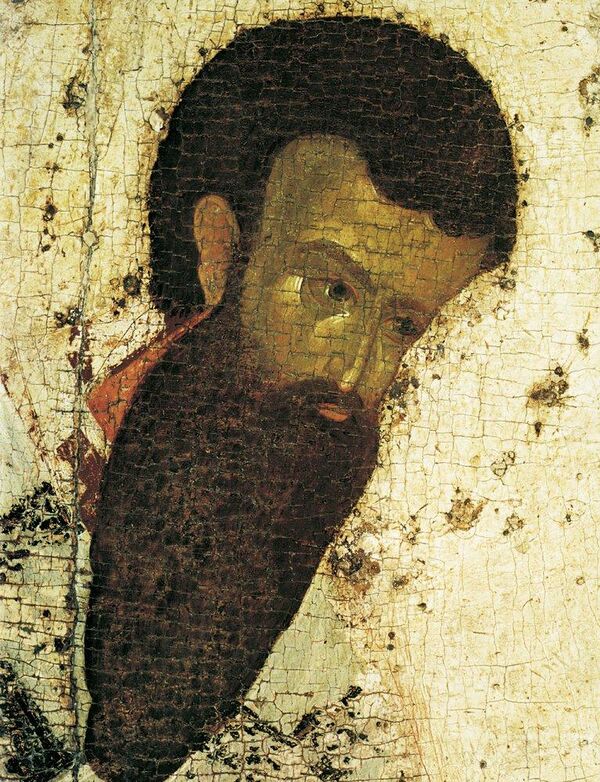

Василий Великий

Васи́лий Вели́кий (греч. Βασίλειος ο Μέγας Васи́лиос о Ме́гас, известный также как Васи́лий Кесари́йский, Βασίλειος Καισαρείας; 329, Кайсери или Никсар, Токат — 379, Кайсери) — архиепископ Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и богослов. Один из трёх каппадокийских отцов Церкви, наряду с Григорием Нисским и Григорием Богословом. Учитель христианской аскетики и этики, законоположений киновии.

Память в Православной церкви 1 (14) января и 30 января (12 февраля) в Соборе трёх святителей[5]. В Западной церкви — 2 января и 14 июня[6].

Что важно знать

| Василий Великий | |

|---|---|

| Родился |

329[1][2][…] |

| Умер |

379[4][3] |

| В лике | святителей |

| День памяти | в Православной церкви 1 (14) января и 30 января (12 февраля), в Католической церкви — 2 января |

| Труды | многочисленные богословские сочинения, составление евхаристической молитвы, организация церковной жизни, борьба с ересями |

Биография

По материнской линии Василий происходил из среды крупной земельной аристократии, имевшей значительные владения в ряде провинций Малой Азии. Его отец был учителем риторики, что относилось к наиболее распространённым для эпохи интеллектуальным профессиям. Семья была многодетной; историческую известность получили и впоследствии были канонизированы его мать Емилия Каппадокийская, сестра Макрина Младшая, братья Григорий Нисский и Пётр Севастийский. Первое наставление в вере Василий получил от своей бабки Макрины Старшей — духовной дочери Григория Чудотворца, ученика Оригена; через семейную традицию прослеживается преемственность между александрийской и каппадокийской школами богословия[6].

Начальное образование Василий получал под руководством отца, а после его скоропостижной смерти продолжил обучение в образовательных центрах своего времени — в Кесарии Каппадокийской, Константинополе и, наконец, в Афинах. Среди его учителей упоминаются Ливаний и афинские риторы Гимерий и Проэресий. В Афинах он получил всестороннее образование и овладел профессией ритора. Длительное пребывание в Афинах обеспечило ему контакты с будущими представителями политической, общественной и церковной элиты Восточной части Римской империи; позднее он поддерживал оживлённую переписку, значительная часть которой сохранилась; корпус писем составляет около 350 единиц. Там же Василий сблизился с Григорием Богословом и готовился к вступлению в Церковь через крещение, которое тогда нередко откладывалось до зрелости даже для выходцев из христианских семей[6].

Решающее воздействие на жизненный путь Василия оказал новый для церковной среды идеал святости, связанный с монашеством; он покинул афинские школы и обратился к аскетическому пути. Одним из его учителей был Евстафий, епископ Севастийский, ставший духовным наставником семьи Василия; следуя по его маршрутам, Василий совершил путешествие по главным восточным монашеским центрам, расположенным в Месопотамии, Сирии, Киликии, Палестине и Египте. Впечатления от жизни аскетов Василий обработал и представил в монашеском уставе, ставшем важной вехой в истории христианского монашества Востока и Запада. Собственный аскетический опыт Василий приобретал в родовом имении Анниса на севере Малой Азии, где подвизался несколько лет с небольшими перерывами[6]. В этот период он подготовил первые версии монашеских правил и восполнял пробелы в богословском образовании. Совместно с Григорием Богословом он составил компилятивный сборник из сочинений Оригена, известный как «Филокалия» («Добротолюбие»), который стал одним из важных памятников, сохранивших фрагменты трудов Оригена на греческом языке[6].

Период уединения продолжался недолго: Василий вступил на путь церковного служения и в течение десяти лет прошёл ступени иерархического посвящения от чтеца, диакона и пресвитера до епископа Кесарии Каппадокийской (с 370). К моменту вступления на епископскую кафедру он был известен как богослов и церковный деятель[6].

Василий проявил большое усердие в борьбе с неортодоксальными учениями (в том числе с евномианством), участвовал в ликвидации последствий голода, вызванного неурожаем: он организовал помощь малоимущим, используя церковную проповедь как средство общественного действия и опираясь на евангельскую этику и проповедь христианской любви. На нужды голодающих он направил доходы от частичной продажи собственного наследства и побуждал к благотворительности состоятельных горожан. Позднее он создал попечительское учреждение «Василиада», включавшее лепрозорий, странноприимный дом и приют для малоимущих; учреждение существовало до VI века и послужило образцом для развития идеала социальной помощи в христианской Церкви[6]. Именно сбору денег на это учреждение посвящено слово Григория Богослова о любви к бедным — образец социальной проповеди о милосердии[7].

Большую часть своего краткого епископского служения (370—379) Василий нёс в неблагоприятных условиях для православной общины: в 360—370-е годы государственная власть поддерживала арианство, что сопровождалось изгнаниями, конфискациями, принуждениями, поставлениями сторонников богословского инакомыслия и казнями клириков, а также осквернением церковных алтарей. Кесария, как столица Каппадокии и узел главных дорог Малой Азии, имела особое значение для реализации государственной религиозной политики. Источники сообщают об исповедании Василием православия перед Домицием Модестом, префектом претория Востока (370—377), к которому он позднее обращался с ходатайствами. В ответ на требование Модеста покориться императору Василий, согласно свидетельству Григория Богослова, произнёс слова о том, что христианство определяется не достоинством лиц, а верой. Он подчёркивал, что обычные средства принуждения были для него малоэффективны ввиду отсутствия имущества и физической немощи. В изложении Григория Богослова приводится и формула идеала епископского служения, в которой подчёркивается смирение во всём, но безусловная решимость, когда речь идёт о Боге[8]. В отличие от многих епископов своего времени Василий не был изгнан с кафедры; император Валент испытывал к нему уважение и обеспечивал неприкосновенность, что позволило Василию регулярно выступать в защиту преследуемых — как ближайших сподвижников, так и жителей различных городов империи[6].

Важнейшим делом Василия стало формирование группы православных иерархов, способных противостоять официально насаждавшемуся проарианскому епископату; этим была заложена основа для последующего проведения Второго Вселенского собора 381 года, до которого Василий не дожил. Он поддерживал активные контакты с единомышленниками по всей империи и приобрёл общецерковный богословский и канонический авторитет; его поддерживали Афанасий Великий, Евсевий Самосатский и ряд других епископов. Одним из подготовительных этапов к собору 381 года стало разрешение антиохийской схизмы; ради этого Василий выстраивал отношения с западным епископатом, включая папу Римского Дамаса, и содействовал оформлению общецерковной лиги против Евномия Кизического, Евстафия Севастийского и Аполлинария Лаодикийского[6].

На годы его епископства также пришлась административная реорганизация Каппадокийской церковной области, повлёкшая разделение юрисдикции и ослабление православной партии в регионе. В ответ Василий предпринял кадровые меры и поставлял епископов из числа друзей и родственников, включая Григория Богослова и Григория Нисского, что позволило удержать баланс сил, но осложнило церковную карьеру этих иерархов[6].

Василий участвовал и в улаживании церковных дел в соседних провинциях; в частности, он возглавлял делегацию для успокоения церкви в Малой Армении, где причиной нестроений стало распространение учения Евстафия Севастийского, квалифицированного как духоборчество. В рамках этой полемики он опубликовал в 375 году трактат «О Святом Духе»[6].

По свидетельству надгробного слова, принадлежащего Григорию Богослову, перед смертью Василий Великий нашёл в себе силы произнести прощальное слово и рукоположить ближайших учеников. Его последними словами стали: «В руце Твои предаю дух мой»[8]. Согласно «Посланию о жизни преподобной Макрины» Григория Нисского, Василий Великий скончался на 9-м году епископского служения[9]. Общепринятой датой смерти считается 1 января 379 года[10].

Богословские сочинения и идеи

Василий Великий относится к числу наиболее авторитетных отцов Церкви среди древних христианских богословов. В одиннадцатом веке в Византии был введён праздник Трёх вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста — троих наиболее выдающихся богословов эпохи патристики[6].

С Василием связывают разработку ключевых тем христианского богословия: учение о познании Бога, анализ богословского языка, различение сущности и энергии в Боге, различение божественной сущности и ипостасей, а также учение о почитании Святого Духа и связанные с богопознанием эпистемологические вопросы. Он широко использовал ресурсы античной философии, а его полемические труды характеризуются умеренностью и последовательностью[6].

В полемике с представлениями о магической природе языка Василий отстаивал человеческое происхождение языка и возможность выражения религиозного опыта в пределах человеческого знания; тем же языком, по его мысли, пользуется и Священное Писание для выражения истин Откровения. В соответствии с философскими представлениями своего времени он различал в языковом материале слово, вещь и понятие, что позволяло ему уточнять сложные вопросы библейской экзегезы[6].

Период правления императора Юлиана Отступника (361—363) совпал с распространением учений, позднее признанных еретическими; среди них выделялась доктрина Евномия, епископа Кизического, позднего последователя Ария. Василий предложил развёрнутое опровержение этой доктрины в трактате «Против Евномия»[11]. В трактате Василий отвергает тезис, что нерождённость (ἀγεννησία) является сущностью Бога, трактуя его как необоснованную субстантивацию признака и переоценку его значимости. В полемике он проясняет основания богословствования, связывая их с рациональной способностью человека формировать представления о сущем и о Боге (ἐπίνοια). Он формулирует положение, согласно которому человеку доступно знание о существовании Бога, но не постижение Его природы, и приводит формулу «что Бог существует, но что он есть, для нас недоступно» (Против Евномия, 1.12). Различие индивидуальных признаков (ипостасных свойств) Отца и Сына, по Василию, не является достаточным основанием для утверждения их сущностного различия[6].

Другим выдающимся текстом Василия Великого является труд «О Святом Духе»[12], появление которого вызвано уклонением в духоборчество давнего наставника Василия — Евстафия Севастийского. Трактат состоит из тридцати глав, в которых сначала излагается церковное триадологическое учение, в том числе подробно изложено учение о Святом Духе. Затем автор излагает свою позицию в виде беседы с тремя оппонентами — с крайним арианином, заблуждающимся оппонентом и с любимым учеником. По соображениям сохранения церковного мира Василий избегал употребления термина «единосущный» применительно к Святому Духу, предпочитая обозначение «равночестный», и не называл Святого Духа Богом прямо, чтобы не оттолкнуть колеблющихся[6].

Наиболее известным объёмным сочинением Василия стали девять бесед на «Шестоднев», созданные в последний год жизни и посвящённые толкованию повествования о сотворении мира в первой главе книги Бытия[6]. Учитывая, что аудиторию Василия составляли главным образом люди без систематического образования, его задача заключалась не столько в разъяснении естественно-научных аспектов библейского повествования, сколько в формировании у слушателей представления о Творце через созерцание видимого мира как плода Божественного творческого действия[5].

Композиция «Шестоднева» последовательно воспроизводит порядок изложения первой главы книги Бытия: первая гомилия посвящена сотворению неба и земли, вторая — сотворению света (первый день), третья — твёрди, четвёртая — собранию вод (второй день), пятая — сотворению растений (третий день), шестая — небесным светилам (четвёртый день), седьмая — сотворению пресмыкающихся (пятый день), восьмая — птицам, девятая — наземным животным, а также краткому упоминанию о сотворении человека (шестой день)[5].

Тем не менее в этом труде Василий обращался к естественно-научным представлениям эпохи и вводил их в церковно-дидактический текст. Сочинение может рассматриваться как пример естественной теологии, оказавшее влияние на дальнейшее развитие жанра «шестодневной» литературы и на Западе, и в византийско-славянской традиции[6].

Также Василию принадлежит составление толкований (бесед) на многие псалмы. Толкование на Книгу пророка Исайи, по мнению современных исследователей, не принадлежит ему и является псевдоэпиграфом[5].

Антропология Василия имеет иерархическое построение: образ Божий в человеке он усматривал в разумной части души (ἡγεμονικόν), то есть в уме или разуме (νοῦς, λόγος). Он различал в человеке три наклонности: бесовскую и божественную как противоположные, а также промежуточную — к наукам и ремёслам; выбор и ответственность в пользу одной из наклонностей оставляются за человеком[6]. Герменевтический подход Василия строится на переносе имён чувственного мира на духовные реальности как способе выражения божественной истины; в целостной картине религиозного совершенствования он описывал поступательное движение от очищения к освящению и далее к соединению с Богом, то есть к обожению. Известны две редакции принадлежащего Василию монашеского устава («Аскетикон большой» и «Аскетикон малый») и «Нравственные правила», адресованные всем благочестивым христианам, а также ряд писем, содержащих также биографические сведения об авторе[6][5].

Среди произведений малой формы выделяется беседа 3 «На слова: Внемли себе» (по книге Второзакония)[13], а также беседа 24 «Против савеллиан, Ария и аномеев» и беседа 9 «О том, что Бог не виновник зла»[6]. Беседа 22 «К юношам, о том, как пользоваться языческими сочинениями» получила широкую известность как христианская апология античной культуры[14] и способствовала популярности автора в эпоху Возрождения[6].

Три канонических послания Василия (письма 188, 199, 217) получили широкое распространение в церковно-канонической традиции и частично вошли в сборники правил Вселенских соборов; известность получила и классификация степеней отступления от Церкви и соответствующих способов возвращения в церковную общину через крещение, миропомазание и покаяние[6].

Вопрос об авторстве Литургии

Одна из значимых для церковной практики сторон наследия Василия Великого связана с богослужебными текстами, которые он либо составил, либо переработал и отредактировал. Уже в надгробном слове Василию Григория Богослова упоминаются «уставы молитв» (εὐχῶν διατάξεις). Наиболее значимый вклад Василия Великого в богослужение — литургия, носящая его имя. Непосредственно каппадокийскому архиепископу принадлежит анафора этой литургии в пространной форме и, вероятно, ещё некоторое количество молитв. Чин этого богослужения складывался на протяжении многих веков и в нынешнем виде оформился только к XIV столетию. Составленная Василием (вероятно, на основе более древней молитвы) анафора была воспринята в Константинополе как основная евхаристическая молитва. В византийско-православной традиции она и сохраняет литургическое употребление: Иерусалимский устав предписывает совершать литургию Василия Великого десять раз в году — 1 января (память святителя), на великих вечернях под Рождество Христово, Богоявление и Пасху, в пять воскресений Великого поста и в Великий четверг. Вне византийского обряда анафора Василия Великого является основной евхаристической молитвой в Коптской церкви, известна в сирийской и эфиопской традициях, послужила основой ряда армянских анафор и восточносирийской анафоры, приписываемой Несторию. В Римско-католической церкви после Второго Ватиканского собора сокращённый и переработанный текст этой анафоры был включён в реформированный Миссал под названием «Евхаристическая молитва IV», что делает анафору Василия одной из наиболее распространённых евхаристических формул, используемой практически во всех восточных обрядах и, в модернизированном виде, в латинской литургии[15][16][17].

Сочинения

- Догматические: «Против Евномия», «О Святом Духе»;

- Экзегетические: 15 бесед на псалмы, «Беседы на Шестоднев», «Толкование на пророка Исаию»;

- Беседы (проповеди): 28 бесед на различные темы;

- Письма: более 350 писем к различным лицам, в том числе к Афанасию Великому[18], Григорию Богослову[19] и Амвросию Медиоланскому[20].

- Аскетические: «Нравственные правила», «Монашеские правила», пространные и краткие.

Примечания

Литература

- Patrologia Graeca 29—32

- Литургия св. Василия Великого. Вводные сведения. Греческий и славянский тексты. / Критич. изд. М. И. Орлова. — СПб., 1909. — LXXXVIII, 413 стр.

- Беседы … на шестоднев, сиречь на шесть дней творения… — М., 1782. — 249 стр. (также перевод Л. Сечкарева: Ч. 1. — М., 1785)

- Нравственные слова…, избранные Симеоном Метафрастом. 2-е изд. — СПб., 1824. — 354 стр.

- Беседы … на разныя материи… 2-е изд. — СПб., 1824. — 542 стр.

- Беседы … на псалмы. 2-е изд. — СПб., 1825. — 344, 72 стр.

- Нравственные сочинения. — М., 1838. — XXX, 552 стр.

- Творения. В 7 ч. — М., 1845—1848. переизд., например: Сергиев Посад, 1900—1902.

- Творения. / Исправл. пер. Московской духовной академии. В 3 т. — СПб.: Сойкин. 1911. (есть репринты)

- Т. 1. Беседы на шестоднев. Беседы на псалмы. Толкование на пророка Исаию. Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия. О Святом Духе. — 644 стр.

- Т. 2. Нравственные правила. Беседы. О подвижничестве. Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах. Подвижнические уставы. — 530 стр.

- Т. 3. Письма к разным лицам.

- Письма. — М., 2007. — 559 стр.

- Девять бесед на Шестоднев. / Пер. Л. А. Фрейберг [с. 47-50]. Письма 1, 3, 4, 12, 14, 19, 20. / Пер. Т. А. Миллер [с. 65-69]. О том, как молодым людям извлечь пользу из языческих книг. / Пер. Л. А. Фрейберг [c. 54-64]. // Памятники византийской литературы IV—IX веков. / Отв. ред. Л. А. Фрейберг. — М.: Наука, 1968. — С. 45-69.

- Гомилия на св. Рождество Христово. / Пер. А. Р. Фокина. // Богословский сборник. — 2000. — № 5. — С. 104—117.

- Переписка с Аполлинарием (письма 361—362). / Пер. П. Б. Михайлова. // Богословский сборник. — 2003. — № 12. — С. 71-78.

- На слова: Внемли себе / Пер. О. В. Алиевой // Свт. Василий Великий. На слова: Внемли себе. М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 2016.

- Гомилия против гневающихся / Пер. А. Грюнерт // Философия. Журнал Высшей школы экономики. — 2018. — № 2(1). — С. 93-116.

- Алиева О. В. Пайдейя как малые мистерии: Василий Кесарийский о греческой литературе // Вестник древней истории. — 2017. — № 77(2). — С. 341—355.

- Алиева О. В. Послания к юношам об образовании в Каппадокии IV в. // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. — 2017. — Т. XV. — C. 77-89.

- Архимандрит Киприан (Керн). Св. Василий Великий. // «Азбука веры», интернет-портал.

- А. В. Иванченко. Василий Великий // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль, 2010. — 2816 с.

- Лебедева Е. А. Св. Василий Великий. (Очерк жизни и трудов его). — СПб., 1902. — 216 стр.

- Мурадян К. М. Василий Кесарийский и его «Шестоднев» в древнеармянской литературе. Автореф. дисс. … к. филол. н. — Ер., 1970.

- Михайлов П. Как познать Бога. Василий Великий о познании Бога. // «Азбука веры», интернет-портал.

- Михайлов П. Языковой аргумент в полемике святителя Василия против Евномия. // «Азбука веры», интернет-портал.

- Михайлов П. Б., Турилов А. А., Э. Н. Л., Иером. Дионисий (Шлёнов), Литвинова Л. В., Муравьёв А. В., Э. П. А., Лукашевич А. А., Маханько М. А. Василий Великий // Православная энциклопедия. — М., 2004. — Т. VII : «Варшавская епархия — Веротерпимость». — С. 131—191. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.

- Житие святого отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарийского // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского : 12 кн., 2 кн. доп. — М.: Моск. Синод. тип., 1903—1916. — Т. V: Январь, День 1.

- Попов И. В. Василий Великий // Православная богословская энциклопедия. — СПб.: Издание Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник», 1902. — Т. 3. — Стб. 179.

- Порфирий (Попов) Жизнь св. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийския. — М., 1864.

- Ульянов О. Г. La liturgia di San Basilio nella tradizione dell’Est // Basilio di Cesarea e il monachesimo basiliano. Trento, 1997.

- Овчаренко А. В. Концепт божественной красоты в произведениях св. Василия Великого: семантическая функция и происхождение // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. — 2023. — Вып. 105. — С. 26—45.

- Dunn M. The Emergence of Monasticism From the Desert Fathers to the Early Middle Ages. — Blaclcwell Publisher, 2000. — 280 p. — ISBN 0431-13463-8.