Эрмитаж

Министерство культуры РФ

Министерство культуры РФ

В статье использованы материалы из Государственного каталога Музейного фонда РФ

Эрмита́ж (от фр. ermitage — место уединения, келья, приют отшельника, затворничество), Госуда́рственный Эрмита́ж[2] (англ. The State Hermitage Museum[3])[4] (сокр. ГЭ; до 1917 года — Императорский Эрмитаж) — российский государственный художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге, один из крупнейших в мире учреждений подобного рода[5][6].

Главный музейный комплекс, включающий шесть зданий во главе с Зимним дворцом, расположен в историческом центре Санкт-Петербурга. Начало собранию, насчитывающему около трёх миллионов экспонатов[7], было положено в 1764 году как частной коллекции императрицы Екатерины II. Для публики музей был открыт в 1852 году.

Государственный Эрмитаж входит в число самых посещаемых художественных музеев мира. В 2023 году музей принял 3,27 миллиона посетителей, заняв 10-е место в мировом рейтинге[8][9]. В 2024 году Эрмитаж посетили 3,2 миллиона человек[10].

Что важно знать

| Государственный Эрмитаж (ФГБУК «Государственный Эрмитаж») | |||

|---|---|---|---|

| Дата основания | 7 декабря 1764 года | ||

| Дата открытия | 1764 год | ||

| Основатель | Екатерина II[1] | ||

| Местонахождение | |||

| Адрес |

190000, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, дом 34. |

||

| Посетителей в год | 1 649 443 человек (2021) | ||

| Директор | Михаил Пиотровский | ||

| Сайт | hermitagemuseum.org | ||

Награды:

|

|||

История

Картинная галерея Императорского Эрмитажа возникла в 1764 году как частное собрание Екатерины II[11], после того, как ей были переданы из Берлина 317 ценных картин (по расхожим слухам их было лишь 225[12])[11] общей стоимостью в 183 тысячи талеров из частной коллекции живописи Иоганна Эрнеста Гоцковского (Johann Ernst Gotzkowsky, 1710—1775), в счёт его долга, возникшего из-за неудачной попытки поставки зерна в русскую армию, при участии князя Владимира Сергеевича Долгорукова[13]. Среди них были полотна таких мастеров, как Дирк ван Бабюрен, Хендрик ван Бален, Рембрандт ван Рейн, Питер Пауль Рубенс, Якоб Йорданс, Антонис ван Дейк, Хендрик Гольциус, Франс Хальс, Ян Стен, Геррит ван Хонтхорст и другие произведения, в основном голландско-фламандской школы первой половины XVII века. Эти полотна стали основой, на которой сформировался музей[11]. Из 317 картин, переданных в Россию в 1764 году[14], сегодня в Эрмитаже хранится по меньшей мере 96 полотен[15]. Поначалу большинство картин размещалось в уединённых апартаментах дворца (ныне Малый Эрмитаж). Впоследствии апартаменты получили название «Эрмитаж» (от фр. ermitage — «место уединения»)[16].

В 1769 году при содействии князя Андрея Михайловича Белосельского-Белозерского в Дрездене для Эрмитажа была приобретена за 90 000 рублей коллекция скончавшегося графа Генриха фон Брюля — бывшего первого министра короля польского и курфюрста саксонского Августа III. Коллекция насчитывала около 600 картин голландских, фламандских, французских и итальянских художников, в том числе пейзаж Тициана «Бегство в Египет», виды Дрездена и Пирны кисти Беллотто и другие[17].

Очень большое значение для Эрмитажа имела в 1772 году покупка Екатериной при посредничестве князя Д. А. Голицына в Париже коллекции живописи барона Пьера Кроза — самой замечательной в Париже того времени после галереи герцогов Орлеанских. Это собрание, включавшее около 400 первоклассных полотен, во многом предопределило «лицо» картинной галереи. Преобладали картины итальянских, французских, фламандских и голландских мастеров XVI—XVIII века. В их числе — «Святое Семейство» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне, «Даная» Тициана, картины Рембрандта, произведения Рубенса, Ван Дейка, Джамбаттиста Питтони, Пуссена, пейзажи Клода Лоррена и работы Ватто.

Коллекция живописи британского премьер-министра Уолпола, приобретённая в 1779 году, добавила ряд шедевров Рембрандта (среди них «Жертвоприношение Авраама» и «Немилость Амана») и группу портретов кисти Ван Дейка. Импульсом к развитию графического собрания послужило приобретение в 1768 году более 5 тысяч рисунков из коллекции Кобенцля в Брюсселе, в которой находился «Портрет неизвестного» работы Жана Фуке. В 1781 году в Париже была куплена коллекция графа Бодуэна, состоявшая из 119 картин, в числе которых девять полотен Рембрандта и шесть портретов кисти Антониса ван Дейка.

Ещё одним значительным приобретением стала коллекция английского банкира Лайд-Брауна, включавшая античные статуи и бюсты, в том числе скульптуру Микеланджело «Скорчившийся мальчик».

Из-за недостатка (малого размера) первоначального помещения архитектором Фельтеном в 1771—1787 годах строится здание Большого Эрмитажа.

В 1787 году в Париже была куплена коллекция резных камней герцога Орлеанского. Кроме того, Екатерина заказывала работы Шардену, Гудону, Рёнтгену и другим мастерам. Ею же были приобретены библиотеки Вольтера и Дидро. В посмертной описи имущества Екатерины 1796 года перечисляются 3996 картин[18]. Таким образом, только за время царствования Екатерины II в России, где до этого не было ни одного сколько-нибудь значительного собрания живописи, появилась уникальная галерея.

Период правления императора Павла I характеризовался сменой приоритетов в пополнении коллекций по сравнению с эпохой его матери, Екатерины II. Масштабных закупок художественных собраний в эти годы не производилось, поскольку основное внимание императора было сосредоточено на строительстве новой резиденции — Михайловского замка, которое велось с 1797 по 1800 год[19]. В результате Зимний дворец и примыкающий к нему Эрмитаж временно перестали быть центром придворной жизни.

Вместо активного коллекционирования в музее велась работа по систематизации и каталогизации собраний, унаследованных от Екатерины II. Пополнения носили единичный характер. Одним из задокументированных приобретений стал веер работы художника Фердинанда де Мейса, преподнесённый императору 5 апреля 1797 года в честь коронации[20]. Хотя в 1798 году Павел I стал Великим магистром Мальтийского ордена, сведений о поступлении в этот период в Эрмитаж значительных коллекций, связанных с орденом, не сохранилось. Интенсивность представлений в Эрмитажном театре также снизилась. В целом этот период можно охарактеризовать как время затишья в истории коллекционирования для Эрмитажа.

В правление Александра I музей продолжал пополняться, однако вместо масштабных закупок целых коллекций, как при Екатерине II, акцент сместился на приобретение отдельных произведений. Так, в Риме на распродаже коллекции Джустиниани через Виван-Денона были приобретены «Лютнист» Караваджо и «Госпожа со служанкой» П. де Хоха[21]. Главным событием первого десятилетия века стала научная работа по систематизации собраний. Под руководством хранителя Картинной галереи Франца Лабенского с 1805 по 1809 год был издан первый иллюстрированный каталог «Galerie de l’Ermitage», сделавший сокровища музея достоянием более широкого круга ценителей искусства[22].

С началом Отечественной войны 1812 года была проведена первая в истории музея эвакуация: наиболее ценные экспонаты на баржах вывезли вглубь страны[23]. После победы над Наполеоном коллекция пополнилась знаковыми приобретениями. В 1814 году было куплено собрание испанской живописи Кузвельта. В том же году бывшая императрица Франции Жозефина Богарне в знак благодарности за покровительство подарила Александру I античный шедевр — камею Гонзага. После её смерти, в 1815 году, император приобрёл 38 лучших картин из галереи её Мальмезонского дворца, включая «Снятие с креста» Рембрандта, четыре полотна Клода Лоррена из цикла «Времена суток» и скульптуры Антонио Кановы[24]. В 1819 году была куплена «Мадонна в пейзаже», приписываемая кисти Джорджоне.

В царствование Николая I был реализован замысел Александра I по созданию в Зимнем дворце Военной галереи — памятника победе в войне 1812 года. Для написания 332 портретов генералов был приглашён английский художник Джордж Доу. Зал для галереи спроектировал Карл Росси, и она была торжественно открыта 25 декабря 1826 года[25].

Вечером 17 (29) декабря 1837 года в Зимнем дворце вспыхнул разрушительный пожар, уничтоживший его интерьеры. Благодаря самоотверженным действиям солдат гвардейских полков, которые заложили кирпичом переходы в здания Эрмитажа, удалось спасти все художественные коллекции, включая портреты Военной галереи[26]. Восстановление дворца под руководством Василия Стасова и Александра Брюллова было в основном завершено к 1839 году[27].

Николай I, реализовавший идею превращения Эрмитажа в публичный музей, внёс существенный вклад в пополнение его собраний. На второй распродаже коллекции Кузвельта в 1836 году были куплены шедевр Рафаэля «Мадонна Альба» и «Три Марии у склепа Христа» Аннибале Карраччи. В 1845 году по завещанию Д. П. Татищева в музей поступили диптих Робера Кампена «Троица. Богоматерь у камина», ранний диптих ван Эйка «Распятие. Страшный Суд» и другие работы старых мастеров.

Кульминацией деятельности Николая I стало строительство здания Нового Эрмитажа (1842—1851) — первого в России, специально предназначенного для публичного музея[28]. Проект был заказан немецкому архитектору Лео фон Кленце, а за ходом работ следили В. П. Стасов и Н. Е. Ефимов[29]. В преддверии открытия музея были сделаны важные приобретения: в 1850 году на аукционе коллекции короля Нидерландов Виллема II были куплены «Благовещение» ван Эйка, «Пьета» Себастьяно дель Пьомбо и «Снятие с креста» Госсарта, а в Венеции — коллекция Барбариго, включавшая шедевры Тициана, в том числе «Несение креста».

Огромный вклад в изучение и каталогизацию коллекции картинной галереи Императорского Эрмитажа, проработав хранителем картин и рисунков, а затем и старшим хранителем Эрмитажа в общей сложности 22 года, внёс Андрей Иванович Сомов. Считается, что он положил начало новому этапу в истории русского искусствознания второй половины XIX — начала XX веков. Среди картин этого периода есть важная работа — портрет Николая Юсупова, написанный итальянским мастером Винченцо Петрочелли (1851).

До середины XIX века Эрмитаж полностью соответствовал своему названию (от фр. Ermitage — уединённое место, приют отшельника), поскольку посещать музей могли лишь избранные. Так, А. С. Пушкин смог получить пропуск только благодаря рекомендации В. А. Жуковского, служившего наставником у сына императора. 5 (17) февраля 1852 года по решению императора Николая I Императорский Эрмитаж был открыт для публики[30][31]. Это событие превратило частное императорское собрание в публичный музей[30], который разместился в специально построенном для этой цели здании Нового Эрмитажа — первом в России, спроектированном для размещения художественных коллекций[28]. Проект был заказан баварскому архитектору Лео фон Кленце[31]. К 1880 году посещаемость музея достигла 50 000 человек в год.

В 1851 году была разработана «Инструкция по управлению музеем», которая регламентировала все аспекты его деятельности, от штатного расписания до порядка допуска посетителей[28]. В первые годы после открытия посещение требовало соблюдения дресс-кода: мужчины должны были быть во фраках или мундирах. Управление музейным хозяйством осуществляли руководители отделений: II Отделением (Картинная галерея, скульптура, рисунки) с 1849 года руководил Фёдор Бруни, а I Отделением (античные коллекции и библиотека) заведовал Ф. А. Жиль.

Открытию музея предшествовали знаковые пополнения коллекций. В 1850 году в Венеции была приобретена галерея семьи Барбариго, включавшая шедевры Тициана «Кающаяся Мария Магдалина» и «Святой Себастьян»[32]. В том же году на аукционе коллекции короля Нидерландов Виллема II в Гааге Фёдор Бруни курировал покупку ценных картин, в том числе работ нидерландских мастеров Яна Госсарта и Рогира ван дер Вейдена[33]. Собрание античного искусства обогатилось благодаря покупке коллекций семьи Демидовых (1851) и Лаваль (1852), а нумизматическое собрание — приобретением огромной коллекции Я. Я. Рейхеля (1851—1858)[32].

Завершилось десятилетие учреждением 2 (15) февраля 1859 года Императорской Археологической комиссии по инициативе графа С. Г. Строганова[34]. Комиссия получила монопольное право на проведение раскопок, а большинство находок должны были поступать в Императорский Эрмитаж, что положило начало систематическому научному изучению древностей и превратило музей в ведущий археологический центр страны[35].

В 1863 году была учреждена должность директора Императорского Эрмитажа, на которую был назначен Степан Гедеонов, занимавший этот пост до 1878 года[36]. Одним из его первых нововведений стала отмена строгих правил посещения: с 1863 года посетителям больше не требовалось заранее приобретать билеты и соблюдать дресс-код, что сделало музей доступным для представителей всех слоёв общества.

Период его руководства был отмечен выдающимися приобретениями. Ещё до официального назначения, в 1861 году, Гедеонов сыграл ключевую роль в приобретении значительной части коллекции римского антиквара маркиза Джанпьетро Кампана, которая обогатила античные фонды Эрмитажа этрусскими памятниками, вазами и скульптурными портретами[37]. В 1865 году была куплена «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, а в 1870 году для императрицы Марии Александровны была приобретена ранняя работа Рафаэля «Мадонна Конестабиле». В 1875—1878 годах под эгидой Археологической комиссии были проведены раскопки Семибратних курганов на Таманском полуострове, откуда в коллекцию поступили выдающиеся находки из захоронений синдской знати V—IV веков до н. э[38].[39].

В 1879 году на пост директора был назначен искусствовед и историк Александр Васильчиков (до 1888 года)[40], который добился для Эрмитажа собственного бюджета и привлёк к работе новых сотрудников[41]. В 1880 году по завещанию императрицы Марии Александровны в собрание официально вошла «Мадонна Конестабиле». Кульминацией этого периода стало приобретение в 1885 году императором Александром III знаменитой парижской коллекции русского дипломата А. П. Базилевского[42]. Это собрание, включавшее уникальные памятники византийского и средневекового прикладного искусства, лиможские эмали и итальянскую майолику, разместили в залах Старого Эрмитажа[42]. В том же году была куплена фреска Фра Беато Анджелико «Мадонна с Младенцем, святыми Домиником и Фомой Аквинским», а в 1888 году в музей поступило собрание античных памятников А. Д. Блудова[41].

1890-е годы стали для Императорского Эрмитажа периодом значительных перемен, связанных с реструктуризацией коллекций. На протяжении большей части десятилетия (1888—1899) музеем номинально «заведовал» князь Сергей Трубецкой[43]. Ключевым событием стало учреждение 13 (25) апреля 1895 года по указу императора Николая II «Русского музея Императора Александра III». Это решение повлекло за собой масштабную передачу произведений русского искусства из Эрмитажа в создаваемый музей, который открылся в 1898 году[44]. В результате профиль эрмитажного собрания изменился, сосредоточившись преимущественно на западноевропейском и мировом искусстве[44].

В 1899 году директором был назначен Иван Всеволожский, занимавший этот пост до 1909 года. Он привлёк к работе в музее молодых специалистов, в том числе из круга Александра Бенуа и журнала «Старые годы»[45]. В этот период была достигнута договорённость о приобретении уникальной коллекции голландской и фламандской живописи П. П. Семёнова-Тян-Шанского, насчитывавшей более 700 полотен; формально сделка была завершена в 1910 году[46]. После смерти Всеволожского в 1909 году новым директором был назначен граф Дмитрий Толстой[47].

Под руководством Д. И. Толстого была проведена новая развеска картин, а в 1910—1912 годах издан новый «Путеводитель по Картинной галерее Эрмитажа», составленный Александром Бенуа[47]. Начало 1910-х годов было отмечено значительными пополнениями. В 1914 году состоялось одно из самых сенсационных приобретений в истории музея — покупка картины «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа») Леонардо да Винчи. Также в коллекцию поступили галерея английских портретов XVIII века по завещанию А. З. Хитрово, шедевры из собрания Строгановых и картина «Апостолы Пётр и Павел» кисти Эль Греко[47].

С началом Первой мировой войны в 1914 году наиболее ценные экспонаты, включая коронные бриллианты, были эвакуированы в Оружейную палату в Москве. После Февральской революции, в августе 1917 года, из-за угрозы немецкого наступления Временное правительство приняло решение об эвакуации основной части коллекции. В сентябре два эшелона с наиболее ценными произведениями были отправлены в Москву[48]. Третий эшелон не успел покинуть Петроград из-за Октябрьской революции, во время которой была разграблена квартира директора Д. И. Толстого в Малом Эрмитаже. 30 октября (12 ноября) 1917 года нарком просвещения А. В. Луначарский издал распоряжение, согласно которому Зимний дворец объявлялся государственным музеем наравне с Эрмитажем, что положило начало их объединению в единый комплекс[49].

После Октябрьской революции 1917 года Эрмитаж был национализирован, а бывшая императорская резиденция — Зимний дворец — вошла в состав музейного комплекса. В первые послереволюционные годы фонды музея значительно пополнились за счёт произведений искусства, конфискованных у аристократии и из частных коллекций, в результате чего собрание выросло в четыре раза. Летом 1918 года под давлением новых властей уволился и эмигрировал последний директор Императорского Эрмитажа граф Д. И. Толстой[50].

В конце 1920-х годов для музея наступил трагический период. В 1928 году Политбюро приняло решение о продаже за границу музейных ценностей для получения валюты на нужды индустриализации[51]. Для этих целей была создана специальная экспортная контора «Антиквариат»[52]. В период с 1929 по 1934 год Эрмитаж лишился 48 всемирно известных шедевров[53]. Основным покупателем был министр финансов США Эндрю Меллон. Россию навсегда покинули такие картины, как «Благовещение» Яна ван Эйка, «Мадонна Альба» и «Святой Георгий и дракон» Рафаэля, «Венера перед зеркалом» Тициана, «Поклонение волхвов» Сандро Боттичелли, а также ряд произведений Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и Веласкеса[52][53].

На фоне распродаж в музее происходила идеологическая перестройка. В 1930 году, после Первого всероссийского музейного съезда, была введена новая структура, основанная на общественно-экономических формациях[54]. Этот процесс сопровождался политическими репрессиями и «чистками» аппарата в 1931 году. В 1934 году, на завершающем этапе распродаж, директором музея был назначен выдающийся востоковед Иосиф Орбели, который руководил Эрмитажем до 1951 года[55]. Его усилия были направлены на сохранение и приумножение коллекций, а также на подготовку к возможной эвакуации музея[55]. Несмотря на тяжёлые условия, научная жизнь в Эрмитаже не останавливалась, особенно активно велась работа в Отделе Востока, а на третьем этаже Зимнего дворца недолгое время существовала «Комната современного искусства»[56].

1940-е годы стали одним из самых драматичных и героических периодов в истории Государственного Эрмитажа. Десятилетие было отмечено беспрецедентной эвакуацией коллекций, испытаниями блокады Ленинграда и последующим возрождением музея.

Осознавая угрозу надвигающейся войны, руководство музея под руководством директора Иосифа Орбели ещё с 1938—1939 годов начало заблаговременную подготовку к возможной эвакуации, составляя описи экспонатов и заготавливая упаковочные материалы[57]. Сразу после начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, сотрудники Эрмитажа при помощи добровольцев и военных приступили к круглосуточной упаковке коллекций[58]. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал в город Свердловск были отправлены два эшелона, которыми было вывезено более 1,2 миллиона экспонатов. Третий эшелон отправить не удалось, так как 8 сентября 1941 года вокруг города замкнулось кольцо блокады[58].

Оставшиеся в Ленинграде коллекции были укрыты в подвалах зданий Эрмитажа, которые были переоборудованы в 12 бомбоубежищ. В них до начала 1942 года постоянно проживало около двух тысяч человек[59]. За годы блокады на территорию музея упали две авиабомбы и попало 17 артиллерийских снарядов[59]. Несмотря на голод и обстрелы, научная жизнь в музее не прекращалась, а в музейных дворах и Висячем саду были разбиты огороды[60]. В эвакуации в Свердловске, где коллекции разместили в Картинной галерее и Ипатьевском доме, сотрудники не только обеспечивали сохранность экспонатов, но и организовали в 1943 году выставку «Военная доблесть русского народа»[58].

Восстановительные работы в Эрмитаже начались сразу после снятия блокады в январе 1944 года[61]. Уже 7 ноября 1944 года в нескольких отремонтированных залах открылась первая послевоенная выставка[62][63]. В октябре 1945 года эшелоны с эвакуированными сокровищами вернулись в Ленинград, и всего за 20 дней экспозиция была воссоздана в 69 залах[64]. 8 ноября 1945 года Государственный Эрмитаж был торжественно открыт для посетителей[62]. В феврале 1946 года директор музея Иосиф Орбели выступил в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, рассказав о разрушениях, нанесённых нацистами культурным ценностям[65].

Послевоенное восстановление музея, начатое под руководством Иосифа Орбели, продолжилось и в 1950-е годы. Новый этап в развитии Эрмитажа начался в 1964 году, когда на пост директора был назначен выдающийся археолог и востоковед Борис Борисович Пиотровский, руководивший музеем последующие 26 лет[66]. Его приход ознаменовал усиление научной деятельности, в первую очередь археологической. В 1960-е годы были организованы многочисленные экспедиции, в частности, Северо-Кавказская, исследовавшая могильник Мощевая Балка, который дал богатейший материал о торговых и культурных связях Средневековья[67]. Итоги полевых работ регулярно обсуждались на научных сессиях[66].

В 1970-е годы Эрмитаж продолжал укреплять свой статус научного центра. В 1970 году Б. Б. Пиотровский был избран действительным членом Академии наук СССР. Музей вёл активную выставочную деятельность, организуя такие проекты, как «Культура и искусство Этрурии» (1972), «Искусство Византии в собраниях СССР» (1975—1976), а также выставки, посвящённые творчеству Питера Брейгеля и Якоба Йорданса (1979)[68]. Коллекции пополнялись как за счёт археологических находок, так и благодаря приобретениям. В 1972 году американский предприниматель Арман Хаммер преподнёс в дар музею картину Франсиско Гойи «Портрет актрисы Антонии Сарате».

1980-е годы были отмечены крупными актами культурной дипломатии и просветительской деятельности. В 1983 году Б. Б. Пиотровскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда[69]. Одним из самых значимых событий десятилетия стало возвращение в Казахстан национального достояния — Тайказана, огромного бронзового котла XIV века из мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави[70]. Реликвия, находившаяся в Эрмитаже с 1935 года, была возвращена на своё историческое место 18 сентября 1989 года при активном участии директора музея[71]. В 1984 году прошла масштабная выставка «Реставрация памятников в Эрмитаже», продемонстрировавшая достижения музейных реставраторов[72]. Продолжалась и научно-исследовательская работа, в частности, велись археологические экспедиции в Египте, пополнившие нубийские коллекции музея[73].

В 1990-е годы, после падения «железного занавеса», для Эрмитажа наступил переломный период. В июле 1992 года музей возглавил Михаил Пиотровский[24]. Указом Президента РФ от 12 июня 1996 года музей был взят под покровительство главы государства, что обеспечило ему отдельную строку финансирования в бюджете[74].

Центральной темой десятилетия стала проблема «перемещённых культурных ценностей». Эрмитаж первым из российских музеев объявил о том, что в его запасниках хранятся «трофейные» произведения импрессионистов и постимпрессионистов, которые с момента окончания войны считались утраченными. Кульминацией стала выставка 1995 года «Неведомые шедевры», на которой впервые были представлены 74 картины из частных немецких собраний[75]. Среди них — ранее не представленные в Петербурге своими живописными работами Домье, Мане, Сёра и Тулуз-Лотрек. Впоследствии эти картины (включая такие значительные произведения, как «Белый дом ночью» Ван Гога и «Площадь Согласия» Э. Дега) пополнили постоянную экспозицию музея. В 1998 году прошла ещё одна знаковая выставка — «Шлиман. Петербург. Троя», где экспонировались археологические находки из раскопок Трои[74].

В постсоветское время Эрмитаж стал предпринимать усилия по заполнению лакун в собрании искусства XX века. С помощью эндаумент-фонда и созданного Международного клуба друзей Эрмитажа в конце 1990-х годов были приобретены работы Утрилло, Руо, Сутина и других авторов, прежде не представленных в музеях России[76].

В 2002 году экспозиция пополнилась одной из версий «Чёрного квадрата» Малевича. В 2006 году заработал Проект Эрмитаж 20/21, направленный на показ и приобретение современного искусства.

В июле 2006 году обнаружилась пропажа 221 экспоната небольшого размера (ювелирные изделия, православные иконы, столовое серебро, эмалированная посуда и т. д.). О краже заявил директор Эрмитажа на специально созванной пресс-конференции. В хищении заподозрили одну из сотрудниц музея, которая незадолго до этого скончалась от сердечного приступа. Как показало следствие, в хищении принимали участие она и её родственники. В 2006—2007 годах часть похищенных вещей удалось вернуть.

В 2016 году открыт дополнительный вход в главный комплекс для посетителей с интернет-билетами через Шуваловский проезд[77]. Входная зона разместилась в бывших императорских конюшнях.

Весной 2020 года, на фоне карантина, вызванного пандемией COVID-19 в России, Эрмитаж запустил онлайн-трансляции своих экскурсий на разных языках. В течение двух недель музей собрал более 10 млн виртуальных посетителей со всего мира[78]. По словам директора Эрмитажа Пиотровского, в период карантина музею фактически удалось создать своё собственное телевидение[79].

23 июня 2022 года ФГБУК «Государственный Эрмитаж» ввёл годовой мораторий на выставки в Европе и США[80].

В 2023 году музей провёл 40 выставок, а его коллекция пополнилась 673 произведениями искусства[81]. Ключевым событием стал выставочный проект «„Салоны“ Дени Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века»[82]. Среди наиболее ценных приобретений года — полотна «Тарантелла» Раффаэле Карелли и «Царица Савская перед царём Соломоном» Артуса Волфорта[81].

2024 год был посвящён 260-летию Эрмитажа. За год музей принял 3,2 миллиона посетителей[83]. К юбилею были приурочены масштабные выставки, в том числе «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия»[84] и «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века»[85]. Также были открыты новые постоянные экспозиции: вторая очередь Галереи искусства Китая[86] и залы, посвящённые искусству эпохи Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны[87].

Коллекция

Экспозиция музея, насчитывающая около трёх миллионов экспонатов[88], показывает развитие мирового искусства с каменного века до конца XX столетия.

Большое значение имеет собрание первобытного искусства и археологических культур с территории бывшего СССР. Оно включает артефакты от эпохи палеолита до раннего Средневековья, в том числе богатейшую в мире коллекцию т. н. скифского золота, уникальные находки из курганов Пазырыка, памятники сарматской культуры и других культур Великой Степи, а также сибирскую коллекцию Петра I. Представлены так называемые «палеолитические Венеры» из села Костёнки, многочисленные образцы керамики, бронзовое литьё, каменные плиты с петроглифами.

Коллекция насчитывает свыше 106 000 памятников культуры и искусства Древней Греции, Древней Италии и Рима, а также античных колоний Северного Причерноморья. В залах представлены греческие и италийские расписные вазы, римские скульптурные портреты, мозаики, саркофаги и коллекция античных гемм[89].

Это наиболее известная часть собрания Эрмитажа, включающая живопись, скульптуру и прикладное искусство с XIII по XX век.

Картинная галерея «старых мастеров» отражает академические вкусы собирателей — российских императоров. В годы формирования собрания особенно ценились флорентийцы Высокого Возрождения, болонская школа, «малые голландцы», круг Рубенса и Тьеполо, французские классицизм и рококо. Итальянские и старонидерландские «примитивы», испанская и английская школы живописи при этом оказывались на периферии. С этим связана известная неполнота коллекции — отсутствие в ней произведений таких великих, центральных для развития живописи мастеров, как Дуччо, Джотто, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Мантенья, Беллини[90], Ван Эйк, Мемлинг, Босх, Грюневальд, Дюрер, Гольбейн, Брейгель, Вермеер.

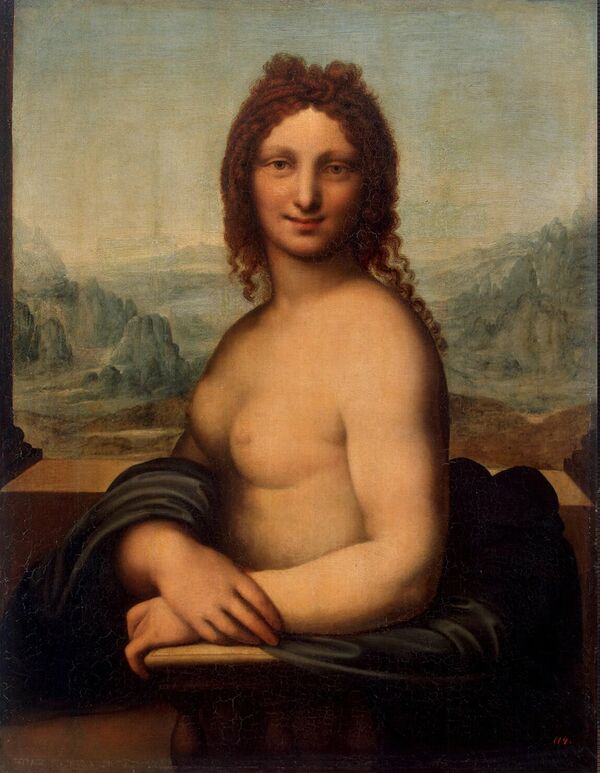

Среди жемчужин собрания старой европейской живописи: татищевский диптих Робера Кампена, «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Мадонна Конестабиле» Рафаэля[91], «Юдифь» Джорджоне, «Женский портрет» Корреджо, «Даная», «Кающаяся Мария Магдалина» и «Святой Себастьян» Тициана[88], «Лютнист» Караваджо, «Возвращение блудного сына» и крупнейшая за пределами Нидерландов коллекция картин Рембрандта[88], «Дама в голубом» Гейнсборо. Музей обладает богатыми собраниями картин Рубенса, Ван Дейка, Пуссена, Веронезе, Клода Лоррена и других испанских, немецких и французских мастеров[88].

Эрмитаж обладает богатейшим собранием работ импрессионистов и постимпрессионистов, включая картины Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога, Гогена. Основу этой коллекции составили национализированные после 1917 года частные собрания московских коллекционеров С. И. Щукина и И. А. Морозова, благодаря которым в музее появились знаковые произведения Анри Матисса («Танец», «Музыка») и Пабло Пикассо.

Коллекция включает западноевропейскую мебель, фарфор, стекло, текстиль и ювелирные изделия. Особой популярностью пользуется уникальный автомат XVIII века — часы «Павлин»[92].

Раздел представляет искусство и культуру народов Центральной Азии, Индии, Китая и Японии. Японская коллекция насчитывает более 10 000 предметов, включая живопись, скульптуру, гравюры укиё-э, нэцкэ и керамику. В экспозиции также представлены настенные фрески из буддийских храмов, расположенных на Великом Шёлковом пути[93].

Хотя основная коллекция русского искусства находится в Государственном Русском музее, в Эрмитаже представлены важные экспонаты, связанные с историей России. К ним относится, например, Галерея Петра Великого, где выставлены его личные вещи, научные приборы и картины петровской эпохи[89].

Нумизматическая коллекция составляет более трети всех фондов музея по количеству единиц хранения.

Здания

Пять зданий, связанные друг с другом на Дворцовой набережной, составляют Главный музейный комплекс Эрмитажа:

|

|

Зимний дворец (1754—1762, архитектор Бартоломео Франческо Растрелли) | ||

|

|

Малый Эрмитаж (1764—1775, архитекторы Жан Батист Мишель Валлен-Деламот, Юрий Фельтен, Василий Стасов). В комплекс Малого Эрмитажа входят Северный и Южный павильоны, а также знаменитый Висячий сад | ||

|

|

Большой Эрмитаж, также Старый Эрмитаж, (1771—1787, архитектор Юрий Фельтен) | ||

|

|

Новый Эрмитаж (1842—1851, архитекторы Лео фон Кленце, Василий Стасов, Николай Ефимов) | ||

|

|

Эрмитажный театр (1783—1787, архитектор Джакомо Кваренги), который возведён над частично сохранившимся Зимним дворцом Петра I |

Также в комплекс зданий Государственного Эрмитажа включены служебные постройки:

- Запасной дом Зимнего дворца (1726—1742, 1830, 1878)

- Эрмитажный гараж (1911, архитектор Николай Крамской)

Вид с Невы на комплекс зданий Государственного Эрмитажа: слева направо Эрмитажный театр — Большой Эрмитаж — Малый Эрмитаж — Зимний дворец; (Новый Эрмитаж расположен за Большим)

Помимо комплекса зданий на Дворцовой набережной, в распоряжении Государственного Эрмитажа находятся следующие объекты:

- Меншиковский дворец (1710—1720, архитекторы Джованни Мария Фонтана, Готфрид Иоганн Шедель)

- Восточное крыло Главного штаба (1819—1829, архитектор Карл Росси). Там располагались экспозиции: «Французское искусство XX века», «Под знаком орла. Искусство ампира», «Искусство модерна» и Музей гвардии. 17 декабря 2011 года в здании открылась выставка «Древности Геркуланума» — первая крупная выставка в отреставрированных помещениях Главного штаба[94].

- Музей Императорского фарфорового завода

- Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» — фондохранилище в Старой Деревне

- Здание биржи на Васильевском острове — музей русской гвардии и геральдики. Здание закрыто на реставрацию. В мае 2024 года функции государственного заказчика на выполнение работ были переданы от Эрмитажа Министерству культуры РФ[95], при этом само здание осталось в ведении музея[96]. Завершить реставрацию планируется к концу 2026 года[97][98].

Реставрация

Ведутся работы по реставрации Здания биржи на Васильевском острове, переданного в ведение Эрмитажа. В мае 2024 года функции государственного заказчика на выполнение работ были переданы от музея Министерству культуры РФ[95], при этом само здание осталось в управлении Эрмитажа[96]. Завершить реставрацию планируется к концу 2026 года[97][98].

Что посмотреть в Эрмитаже

Экспозиция Эрмитажа занимает семь зданий. Главное из них — Зимний дворец.

Для посетителей открыты все залы, но осмотр возможен только по специально разработанным маршрутам[99].

- Главный вестибюль. В нём расположен главный шедевр Растрелли — Иорданская лестница, украшенная позолоченной лепниной и мраморными скульптурами.

- Галерея 1812 года. С портретами российских полководцев.

- Большая церковь. Белоснежный домашний храм царской династии с позолоченными колоннами.

- Романовская галерея. В ней висят портреты всех русских царей, начиная с Петра I.

- Павильонный зал. Зал выполненный в бело-золотых цветах. Здесь расположены часы с павлином, подаренные Потёмкиным императрице Екатерине Великой. Их заводят по расписанию, и тогда все фигуры часов приходят в движение.

- Георгиевский или Большой тронный зал. Ранее он был предназначен для проведения приёмов. Главный его экспонат — царский трон.

- Гербовый зал. Был создан для проведения торжественных мероприятий, является одним из самых просторных в здании.

- Александровский зал. Выполнен в бело-голубых цветах. Был назван в честь Александра I. В его оформлении сочетаются элементы готики и классицизма.

- Малахитовая гостиная. Декорирована уральским малахитом и драгоценными камнями. Благодаря этому, гостиная считается самым ценным помещением в здании.

- Белый зал. Выполнен в бело-золотых цветах, был предназначен для проведения свадьбы Александра II.

- Концертный зал. В нём проходили музыкальные и театральные мероприятия. Здесь находится серебряная рака покровителя Санкт-Петербурга Александра Невского[99].

- Рыцарский зал. Богато украшен росписями в стиле неогрек, первоначально предназначался для выставки монет. Сейчас в нём находится часть оружейной коллекции Эрмитажа, насчитывающей около 15 тысяч предметов[99].

- Египетский зал. Сокровищница древнейших предметов искусства и религиозного культа, с мумиями, саркофагами, статуями фараонов, коллекцией посуды, монет, папирусов и другими артефактами древней цивилизации.

- Золотая кладовая. Занимает пять залов. Это уникальное собрание древних произведений искусства из золота и драгоценных металлов. Здесь хранится скифское золото, изделия древнегреческих ювелиров и подарки восточных правителей — оружие и посуда, инкрустированные драгоценными камнями[100][101].

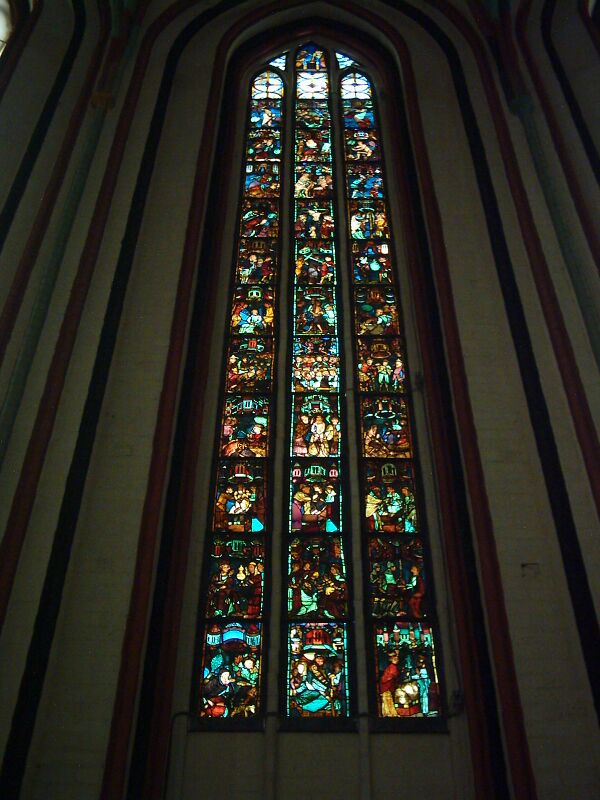

- Лоджии Рафаэля. Является копией галереи Ватиканского дворца в Риме, расписанной цветными фресками по эскизам Рафаэля.

- Зал Рафаэля. Здесь представлены два его шедевра — «Мадонна Конестабиле» и «Мадонна с безбородым Иосифом», а также работы учеников мастера.

- Зал Рубенса. В нём расположены знаменитые работы фламандского художника — «Союз земли и воды», «Вакх», «Снятие с креста» и другие.

- Зал Рембрандта. Здесь можно увидеть его картины «Даная» и «Возвращением блудного сына».

Время и режим работы

Посещение музея осуществляется по сеансам, количество посетителей на каждый сеанс ограничено. Билеты рекомендуется приобретать онлайн на официальном сайте музея[102].

Режим работы Главного музейного комплекса и Главного штаба[103]:

- среда, четверг, воскресенье: 11:00 — 18:00 (вход до 16:00)

- вторник, пятница, суббота: 11:00 — 20:00 (вход до 18:00)

Выходные дни:

- каждый понедельник

- 1 января

- 9 мая

Посетителям рекомендуется прибывать в музей за 15 минут до начала сеанса. Опоздание на сеанс более чем на 30 минут может привести к аннулированию билета без возможности возврата[104].

В некоторые дни вход в музей является бесплатным для всех категорий посетителей: 23 февраля, 8 марта, 18 мая (Международный день музеев), 4 ноября (День народного единства)[105] и 7 декабря (День Эрмитажа)[103]. Кроме того, бесплатный вход действует для детей до 14 лет (требуется оформление бесплатного билета)[102], для пенсионеров (граждане РФ и стран ЕАЭС) каждый четверг[103], а также для школьников 1 сентября.

Билеты

Билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб и другие экспозиционные комплексы Эрмитажа приобретаются отдельно. Рекомендуется покупать билеты заранее онлайн на официальном сайте музея, чтобы избежать очередей. Электронные билеты доступны для покупки на несколько недель вперёд, в то время как в кассах музея продаются билеты только на текущий день при их наличии.

Входной билет даёт возможность самостоятельного осмотра постоянных экспозиций и временных выставок. Посещение осуществляется по сеансам. Проход в музей открыт с момента начала сеанса и в течение последующих 30 минут. Возврат билетов возможен не позднее, чем за три дня до даты посещения музея. Электронные билеты не требуют обмена в кассе, для прохода достаточно приложить штрих-код с экрана мобильного устройства к считывателю на турникете.

Стоимость входных билетов в экспозиционные комплексы Эрмитажа (по состоянию на ноябрь 2025 года):

- Главный музейный комплекс — 500 рублей.

- Главный штаб — 500 рублей.

- Зимний дворец Петра I — 700 рублей.

- Дворец Меншикова — 700 рублей.

- Музей Императорского фарфорового завода — 300 рублей.

- Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» — 700 рублей.

Существуют также билеты с открытой датой в Главный музейный комплекс и Главный штаб по цене 1200 рублей.

Льготные билеты (300 рублей) в Главный музейный комплекс доступны для:

- Детей от 14 до 18 лет.

- Студентов (независимо от гражданства).

- Пенсионеров (граждане РФ и стран ЕАЭС).

- Держателей «Пушкинская карта».

Бесплатный вход предусмотрен для:

- Детей до 14 лет (необходимо оформить бесплатный билет).

- Пенсионеров (граждане РФ и стран ЕАЭС) каждый четверг.

- Всех посетителей в дни бесплатного посещения (подробнее см. в разделе Время и режим работы).

Стоимость входных билетов в экспозиционные комплексы Эрмитажа (по состоянию на ноябрь 2025 года)[102][103]:

- Главный музейный комплекс — 500 рублей.

- Главный штаб — 500 рублей.

- Зимний дворец Петра I — 700 рублей.

- Дворец Меншикова — 700 рублей.

- Музей Императорского фарфорового завода — 300 рублей.

- Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» — 700 рублей.

Существуют также билеты с открытой датой в Главный музейный комплекс и Главный штаб по цене 1200 рублей[106].

Безопасность

Система безопасности музея была существенно усилена в 2025 году. По периметру Эрмитажа, включая Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Дворцовую набережную, сад Зимнего дворца, здание Главного штаба и часть Миллионной улицы, была установлена новая сеть камер видеонаблюдения. Также в музее работает модуль, который по лицам умеет определять карманников, об этом заявил в интервью в конце 2025 года директор Михаил Пиотровский[107].

Руководители

- до 1863 — под личным управлением императора, главы отделений: Флориан Жиль и Фёдор Бруни

- 1863—1878 — Степан Гедеонов

- 1879—1888 — Александр Васильчиков

- 1888—1899 — Сергей Трубецкой

- 1899—1909 — Иван Всеволожский

- 1909—1918 — Дмитрий Толстой

- 1918—1927 — Сергей Тройницкий

- 1927 — февраль 1928 — Оскар Вальдгауэр (и. о.)

- февраль 1928 — ноябрь 1928 — Герман Лазарис (и. о.)

- декабрь 1928 — август 1929 — Павел Кларк

- март 1929 — март 1930 — Владимир Забрежнев (и. о.)

- март 1930—1930 — Леонид Оболенский

- 1930—1934 — Борис Легран

- 1934—1951 — Иосиф Орбели

- 1951—1964 — Михаил Артамонов

- 1964—1990 — Борис Пиотровский

- 1990—1992 — Виталий Суслов

- с 1992 — Михаил Пиотровский (генеральный директор)[108].

В марте 2020 года постановлением правительства РФ утверждены изменения в устав музея, в соответствии с которыми в Государственном Эрмитаже наряду с должностью генерального директора вводится должность президента[109].

Как добраться

Ближайшие станции метрополитена[110][111]:

- — ближайшая к музею станция (около 700 м). Пешая прогулка до Дворцовой площади занимает 7—10 минут[112].

- — расположена на расстоянии около 1,1 км. Прогулка по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства займёт около 15 минут[110].

- — находится примерно в 1,3 км от музея. Пеший маршрут по Невскому проспекту займёт около 20 минут[110].

До остановки «Дворцовая площадь» можно добраться на автобусах № 7, 10, 24, 191 и троллейбусах № 1, 7, 10, 11.

Достопримечательности рядом

Служба волонтёров

В Государственном Эрмитаже существует Служба волонтёров, которая объединяет людей разных профессий в их стремлении помочь музею. Деятельность Службы направлена на помощь отделам музея и реализацию собственных проектов, посвящённых воспитанию чувства ответственности за сохранение культурного наследия России. В сотрудничестве с научными отделами Государственного Эрмитажа, а также Школьным и Молодёжным центрами, Службой волонтёров разрабатываются и проводятся тематические игры и конкурсы для детей и юношества.

Представительства в других городах

В XXI веке музей стал открывать представительства за рубежом. В 2000 году в лондонском Сомерсет-Хаусе появились «Эрмитажные комнаты», следом за Великобританией, в 2001 году, музейные экспонаты стали доступны и посетителям музея Соломона Гуггенхайма в Лас-Вегасе[113]. Однако в 2007 и 2008 годах соответственно комнаты закрылись. Вместо них в 2007 году в городе Феррара в Италии появился Центр «Эрмитаж-Италия»[114]. С 2013 года центр «Эрмитаж-Италия» находится в Венеции: в его пользование были переданы помещения на площади Святого Марка в здании Старых Прокураций[115].

Эрмитаж Амстердам (нидерл. Hermitage Amsterdam) или Эрмитаж на Амстеле (нидерл. Hermitage aan de Amstel) — выставочный центр Эрмитажа на реке Амстел в Амстердаме. Открыт в феврале 2004 года в виде небольшого музея в пристройке, но после реконструкции его экспозиционные площади достигли 4000 м². Музей был официально открыт 19 июня 2009 года королевой Беатрикс и президентом России Дмитрием Медведевым[116][117]. С 20 июня музей открыт для общественности.

Деньги на реконструкцию Амстелхофа (39,5 миллионов евро) выделили правительство Нидерландов, мэрия Амстердама, правительство провинции Северная Голландия и фонд Giro Loterij[118].

Открытие первого в России выставочного центра музея было приурочено к 1000-летию Казани и состоялось 28 августа 2005 года. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прочёл публичную лекцию на церемонии открытия и представил первую выставку: «Золотая Орда. История и культура»[119].

Центр «Эрмитаж-Казань» располагается в здании бывшего юнкерского училища на территории Казанского кремля. Новый музейный центр занимает около тысячи квадратных метров площади, включая выставочные и служебные площади[120].

В 2013 году на территории казанского эрмитажа проходили мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России 2013 — Казань»[121].

В июне 2010 года в модернистском здании бывшего художественного музея города Выборга открылся Центр «Эрмитаж-Выборг». Здесь ежегодно проходят 2-3 выставки произведений из собрания Государственного Эрмитажа. Первая выставка была посвящена правлению Екатерины II[122].

Открытие Центра «Эрмитаж-Сибирь» в Омске было запланировано на 2016 год в честь 300-летнего юбилея города. В здании, которое до революции принадлежало страховому обществу «Саламандра» и является памятником архитектуры по адресу Музейная улица, дом 4, центр стал третьим корпусом Музея имени М. А. Врубеля. Срок открытия Центра перенесён на 2019 год. С 8 ноября 2019 года «Эрмитаж-Сибирь» открыт для посетителей. Выставки из коллекции Государственного Эрмитажа проходят в двух залах на четвёртом этаже здания. К открытию очередной выставки приурочена ежегодная программа мероприятий «Дни Эрмитажа в Омске», включающая помимо открытия выставки, реставрационный семинар и просветительскую часть[123].

В 2021 году в Екатеринбурге открылся «Эрмитаж-Урал». Соглашение о создании нового культурного центра подписано в сентябре 2014 года. Три-четыре раза в год в нём будут выставляться экспонаты из фондов хранилищ Эрмитажа. Помещение расположилось в здании на Вайнера, 11, где до реконструкции располагался филиал городского Музея изобразительных искусств, с прибавлением здания фондохранилища[124][125].

В сентябре 2024 года в Оренбурге, на базе Оренбургского областного музея изобразительных искусств, по адресу: ул. Правды, 8, открылся «Эрмитаж-Евразия». Спутник Эрмитажа будет принимать сменные экспозиции из коллекции Государственного Эрмитажа[126].

Дни Эрмитажа

Ежегодно в начале декабря проводится фестиваль «Дни Эрмитажа». Дата выбрана не случайно: 7 декабря отмечала именины основательница петербургского музея Екатерина Великая. Дни Эрмитажа проводятся во многих городах — не только в российских, но и за границей. Где-то они длятся один день, где-то до нескольких месяцев. В рамках мероприятия проходят встречи со специалистами, мастер-классы, лекции и многое другое[127].

Документальные фильмы

- «Взгляните на лицо». — СССР, Реж. Павел Коган, сценарист С. Соловьёв, оператор П. Мостовой, Ленинградская студия кинохроники, 1966 г.

- «Ночной Эрмитаж». Лентелефильм, 1989 г.

- «Эрмитаж. Путешествие во времени и пространстве» Россия 2004 г. режиссёр Владимир Птащенко

- «Покушение на Данаю». — Россия, 2006 г.

- «Продать Эрмитаж. Как уходили шедевры». — Россия, 2008 г.

- «Шедевры Эрмитажа» 6 серий, Россия 2008 г. Режиссёр Владимир Птащенко

- «Эрмитаж — 250». Авторская программа Михаила Пиотровского. — Россия, 2013 г.

Нумизматика

В 2014 году Банком России выпущены две серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей, посвящённые музею[128][129]