Сахалин

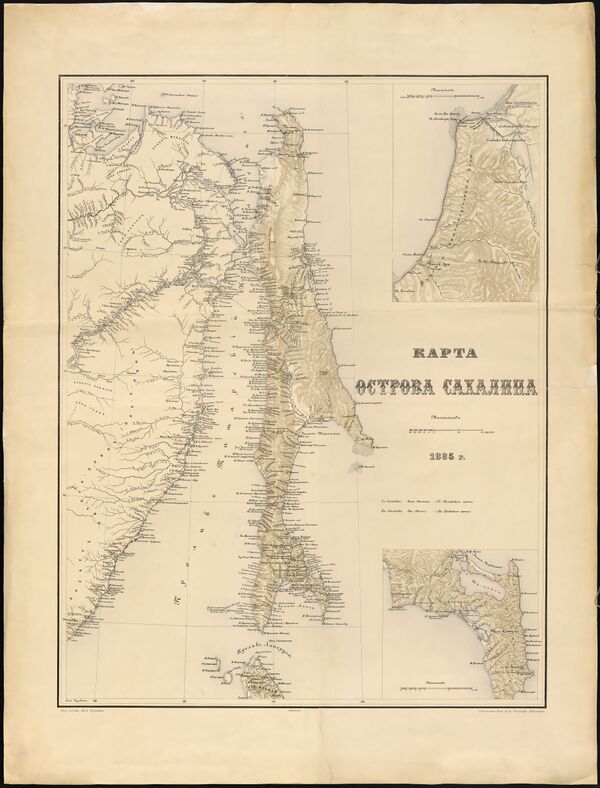

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом (в самой узкой части — проливе Невельского — имеет ширину 7,3 км и замерзает зимой); от японского острова Хоккайдо — проливом Лаперуза.

Принадлежность южной части Сахалина, с точки зрения японского правительства, остаётся неопределённой, так как в Сан-Францисском договоре не сказано, в пользу какого государства Япония отказывается от территорий, приобретённых по Портсмутскому договору[1][2].

Что важно знать

| Сахалин | |

|---|---|

| Характеристики | |

| Площадь | 76 600 км² |

| Наивысшая точка | 1609 м |

| Население | 445 887 чел. (2022) |

| Плотность населения | 5,82 чел./км² |

| Расположение | |

| 50°30′ с. ш. 143°00′ в. д.GЯO | |

| Акватория | Тихий океан |

| Страна | |

| Субъект РФ | Сахалинская область |

Название

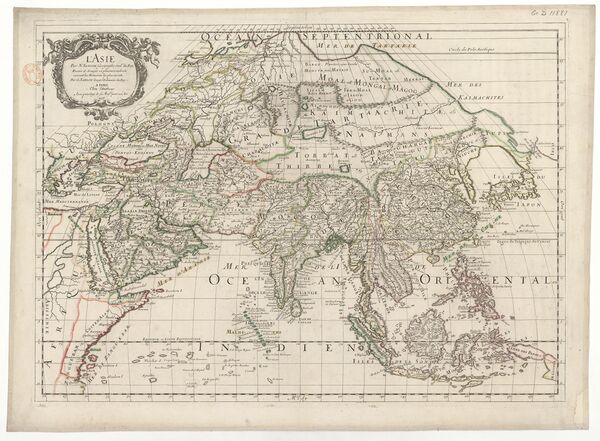

Название «Сахалин» происходит от маньчжурского названия реки Амур — «Сахалян-Улла», что в переводе означает «Скалы чёрной реки» — название это, напечатанное на карте, было ошибочно отнесено к Сахалину, и в дальнейших изданиях карт печаталось уже как название острова[3][4].

Айнское название Сахалина — Трепун-мосири — со значением «мористая (то есть окружённая морем) земля», происходит от слова (т)ребун/(т)репун, имеющего значение «открытое (прибрежное) море», и мосири — «суша, большой остров»[5]. Соответственно, айны представляли Сахалин именно как остров, а не полуостров материка.

Японское название острова — Карафуто — восходит к айнскому выражению «камуй-кара-путо-я-мосир», что означает «земля бога устья». В современной Японии чаще используется название Сахарин (яп. サハリン), являющееся транслитерацией русского названия[6].

Аборигены Сахалина и низовий Амура — нивхи — называют остров Ых-миф.[7]

География

Остров вытянут меридионально от мыса Крильон на юге до мыса Елизаветы на севере. Длина — 948 км, ширина — от 26 км (перешеек Поясок) до 160 км (на широте с. Лесогорское), площадь — 76,6 тыс. км².

Рельеф острова составлен средневысотными горами, низкогорьями и низменными равнинами. Южная и центральная части острова характеризуются горным рельефом и состоят из двух меридионально ориентированных горных систем — Западно-Сахалинских (до 1327 м высотой — гора Онор) и Восточно-Сахалинских гор (до 1609 м высотой — гора Лопатина), разделённых продольной Тымь-Поронайской низменностью. Север острова (за исключением полуострова Шмидта) представляет собой пологую холмистую равнину.

Берега острова слабо изрезаны; крупные заливы — Анива и Терпения (широко открыты к югу) находятся соответственно в южной и средней части острова. В береговой линии выделяются два крупных залива и четыре полуострова.

В рельефе Сахалина выделяют следующие 11 районов:

- Полуостров Шмидта (около 1,4 тыс. км²) — гористый полуостров на крайнем севере острова с крутыми, местами обрывистыми берегами и двумя меридиональными хребтами — Западным и Восточным; высшая точка — гора Три Брата (623 м); соединён с Северо-Сахалинской равниной Охинским перешейком, ширина которого в самом узком месте — чуть более 6 км;

- Северо-Сахалинская равнина (около 28 тыс. км²) — пологохолмистая территория к югу от полуострова Шмидта с широко разветвлённой речной сетью, слабо выраженными водоразделами и отдельными невысокими горными хребтами, тянется от залива Байкал на севере до слияния рек Ныш и Тымь на юге, высшая точка — гора Даахуриа (601 м); северо-восточное побережье острова выделяется в качестве подрайона, для которого характерны крупные лагуны (наиболее крупные — заливы Пильтун, Чайво, Ныйский, Набильский, Луньский), отделённые от моря узкими полосами намывных кос, дюны, низкие морские террасы — именно в этом подрайоне и на прилежащем шельфе Охотского моря находятся основные сахалинские нефтяные и газовые месторождения;

- Западно-Сахалинские горы тянутся почти на 630 км от широты с. Хоэ (51° 19′ с. ш.) на севере до полуострова Крильон на крайнем юге острова; средняя ширина гор — 40—50 км, наибольшая (на широте мыса Ламанон) — около 70 км; осевую часть образуют Камышовый (севернее перешейка Поясок) и Южно-Камышовый хребты;

- Тымь-Поронайская низменность располагается в средней части острова и представляет собой холмисто-увалистую низменность, простирающуюся примерно на 250 км в меридиональном направлении — от залива Терпения на юге до слияния рек Тымь и Ныш на севере; максимальной ширины (до 90 км) достигает в устье реки Поронай, минимальной (6—8 км) — в долине реки Тымь; на севере переходит в Набильскую низменность; покрыта мощным чехлом кайнозойских осадков, сложена осадочными отложениями четвертичного периода: песчаниками, галечниками; сильно заболоченная южная часть низменности носит название Поронайской «тундры»;

- Сусунайская низменность расположена в южной части острова и тянется примерно на 100 км от залива Анива на юге до реки Найба на севере; с запада низменность ограничена Западно-Сахалинскими горами, с востока — Сусунайским хребтом и Корсаковским плато; в южной части ширина низменности достигает 20 км, в центре — 6 км, на севере — 10 км; абсолютные высоты на севере и юге не превышают 20 м над уровнем моря, в центральной части, на водоразделе бассейнов рек Сусуя и Большой Такой, достигают 60 м; относится к типу внутренних низменностей и представляет собой тектоническую депрессию, выполненную большой толщей четвертичных отложений; в пределах Сусунайской низменности находятся города Южно-Сахалинск, Анива, Долинск и проживает около половины населения острова;

- Восточно-Сахалинские горы представлены на севере Лопатинским горным узлом (высшая точка — гора Лопатина, 1609 м) с радиально отходящими от него хребтами; два отрога противоположного направления представляют собой Набильский хребет; на юге Набильский хребет переходит в Центральный хребет, на севере, резко понижаясь, — в Северо-Сахалинскую равнину;

- Низменность полуострова Терпения — самый маленький из районов, занимает большую часть полуострова Терпения к востоку от залива Терпения;

- Сусунайский хребет вытянут с севера на юг на 70 км и имеет ширину 18—120 км; высшие точки — гора Пушкинская (1047 м) и пик Чехова (1045 м); сложен палеозойскими отложениями, у подножия западного макросклона хребта находится город Южно-Сахалинск;

- Корсаковское плато ограничено с запада Сусунайской низменностью, с севера — Сусунайским хребтом, с востока — Муравьёвской низменностью, с юга — заливом Анива, имеет слабоволнистую поверхность, образованную системой плосковершинных увалистых гряд, вытянутых в северо-восточном направлении; на южной оконечности плато на берегу залива Анива находится город Корсаков;

- Муравьёвская низменность расположена между заливами Анива на юге и Мордвинова на севере, имеет увалистый рельеф с плоскими вершинами увалов; в пределах низменности находится много озёр, в том числе так называемых «Тёплых озёр», куда любят выезжать на отдых южно-сахалинцы;

- Тонино-Анивский хребет вытянут с севера на юг, от мыса Свободного до мыса Анива, почти на 90 км, высшая точка — гора Крузенштерна (670 м); сложен меловыми и юрскими отложениями.

Климат Сахалина — умеренно-муссонный (средняя температура января — от −5 °C на юге до −24 °C на севере, августа — от +18 °C до +11 °C соответственно), морской с продолжительной холодной снежной зимой и средним тёплым летом. Среднегодовая температура на севере острова (по многолетним данным) составляет около −1,5 °C, на более тёплом юго-востоке — до +5,0 °C.

На климат влияют следующие факторы:

- Географическое положение между 46° и 54° с. ш. обусловливает приход солнечной радиации от 410 кДж/год на севере до 450 кДж/год на юге.

- Зимой погода в значительной степени определяется Сибирским антициклоном: в это время преобладают северные и северо-западные ветры, могут стоять крепкие морозы, особенно в центральной части острова с умеренно континентальным микроклиматом. В то же время с юга могут приходить зимние циклоны (которых практически нет в материковых районах российского Дальнего Востока), определяющие сильные и частые бураны. Так, зимой 1970 года на область обрушились серия многоснежных циклонов, сопровождавшихся многочисленными сходами снежных лавин. Ветер достигал ураганной силы (отдельные порывы — до 50 м/с), снежный покров в южной части Сахалина превышал норму в 3—4 раза, достигая в отдельных местах 6—8 м. Бураны парализовали работу всех видов транспорта, морских портов, промышленных предприятий.

- Положение между евразиатским материком и Тихим океаном обуславливает муссонный характер климата. С ним связано влажное и тёплое, довольно дождливое сахалинское лето. Лето начинается в июне и заканчивается в сентябре.

- Гористый рельеф влияет на направление и скорость ветра. Снижение скорости ветра в межгорных котловинах (в частности, в сравнительно крупных Тымь-Поронайской и Сусунайской низменностях) способствует выхолаживанию воздуха зимой и прогреванию летом, именно здесь наблюдаются наибольшие температурные контрасты; при этом горы предохраняют названные низменности, а также западное побережье от воздействия холодного воздуха Охотского моря.

- Летом контраст между западным и восточным побережьями острова усиливается за счёт соответственно тёплого Цусимского течения Японского моря, которое достигает юго-западной оконечности Сахалина, и холодного Восточно-Сахалинского течения Охотского моря, идущего вдоль восточного побережья с севера на юг.

- Холодное Охотское море воздействует на климат острова как гигантский теплоаккумулятор, определяя затяжную холодную весну и сравнительно тёплую осень: снег в Южно-Сахалинске держится иногда до середины мая (в 1963 году сильный снегопад отмечался 1 июня), при этом клумбы в Южно-Сахалинске могут цвести до начала ноября. Если сравнивать Сахалин с аналогичными (по климатическим показателям) территориями европейской России, то времена года на острове сменяют друг друга с опозданием примерно на три недели. По этой же причине самый тёплый месяц в году на Сахалине — это август, а самый холодный — февраль. Средняя температура сентября почти всегда выше, чем средняя температура июня.

Температура воздуха и суммы осадков в Южно-Сахалинске в XXI веке (средняя температура и абсолютные экстремумы: март 2001 — сентябрь 2011 года; средние дневные экстремумы и осадки: март 2005 — сентябрь 2011 года):

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Абсолютный максимум, °C | 4,3 | 4,1 | 9,5 | 23,0 | 25,0 | 30,8 | 30,6 | 32,2 | 28,7 | 22,8 | 17,5 | 7,4 | 32,2 |

| Средний максимум, °C | −5,7 | −5,5 | 0,4 | 6,2 | 12,1 | 18,3 | 21,1 | 23,6 | 20,0 | 12,7 | 3,7 | −3,1 | 8,8 |

| Средняя температура, °C | −11,2 | −10,9 | −4,9 | 1,7 | 7,2 | 12,4 | 16,5 | 17,6 | 13,6 | 6,6 | −0,8 | −8,6 | 3,3 |

| Средний минимум, °C | −15,7 | −16,6 | −9,6 | −2,7 | 2,1 | 8,3 | 12,2 | 15,0 | 9,1 | 1,8 | −4,6 | −11,7 | −1,0 |

| Абсолютный минимум, °C | −29,5 | −30,5 | −25,0 | −14,5 | −4,7 | −0,8 | 3,0 | 4,2 | −2,1 | −8,0 | −16,5 | −26,0 | −30,5 |

| Норма осадков, мм | 60 | 61 | 53 | 61 | 70 | 76 | 90 | 101 | 99 | 90 | 81 | 81 | 938 |

Наибольшая температура на Сахалине (+39 °C) отмечалась в июле 1977 года в посёлке Пограничное на восточном побережье (Ногликский район). Наименьшая температура на Сахалине (−50 °C) была зарегистрирована в январе 1980 года в посёлке Адо-Тымово (Тымовский район). Зарегистрированный температурный минимум Южно-Сахалинска: −36 °C (январь 1961), максимум: +34,7 °C (август 1999).

Наибольшее среднегодовое количество осадков (990 мм) выпадает в Аниве, наименьшее (476 мм) — на метеостанции Куэгда (Охинский район). Среднегодовая сумма осадков в Южно-Сахалинске (по многолетним данным) — 753 мм.

Наиболее рано устойчивый снежный покров появляется на мысе Елизаветы (Охинский район) и в селе Адо-Тымово (Тымовский район) — в среднем, 31 октября; наиболее поздно — в Корсакове (в среднем, 1 декабря). Средние даты схода снежного покрова — с 22 апреля (Холмск) до 28 мая (мыс Елизаветы). В Южно-Сахалинске устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 22 ноября и сходит 29 апреля.

Частые циклоны нередко сопровождаются наводнениями. Последние прошли в южной части острова уже в 2009 году. И в июне, и в июле 2009 года на юге Сахалина выпадало по три месячных нормы осадков; 15—16 июля количество осадков в Южно-Сахалинске достигло 107 мм, то есть почти двух месячных норм. Многие реки вышли из берегов; дважды из-за разрушения железнодорожного полотна прекращалось движение по Сахалинской железной дороге, связывающей юг и север острова.

Самый мощный тайфун за последние 100 лет «Филлис», двигаясь с Тихого океана на северо-запад, обрушился на остров в августе 1981 года. Максимум осадков пришёлся тогда на 5—6 августа, а всего с 4 по 7 августа на юге Сахалина выпало 322 мм осадков (около трёх месячных норм). Тайфун сопровождался катастрофическими наводнениями. Вода в некоторых реках поднялась на 6,5 м, наблюдались оползни и селевые потоки. Положение усугублялось штормовыми юго-восточными ветрами, вызывающими нагон морской воды на побережьях заливов Анива и Терпения. Наводнение вызвало человеческие жертвы, более двух тысяч семей остались без крыши над головой. Особенно пострадали Анивский, Смирныховский и Поронайский районы.

Тайфун «Джорджия» обрушился на юг Сахалина 18—19 сентября 1970 года. За считанные часы выпала месячная норма осадков, на реках вода поднялась на 5 м, были затоплены посевы, погибло большое количество скота, размыты автомобильные и железные дороги. Ураганный ветер привёл к массовым разрушениям ЛЭП. Имелись человеческие жертвы.

Много мощных тайфунов пришлось на 2002 год: с 11 по 15 июля тайфун «Чатаан» и тропическая депрессия «Нерри» вызвали очень сильные дожди на юге Сахалина, селевые потоки, оползни. Были размыты дороги, подтоплены дома. 2 сентября тайфун «Руса» опять принёс сильные ливни на юг острова. Вода в реках поднялась на 2,5—4,5 м. Было подтоплено 449 домов, разрушено 9 мостов. В Невельском районе сошло 80 селей. Наконец, 2—3 октября тайфун «Хигос» смещаясь с Японских островов, пересёк южную часть Сахалина и вызвал очень сильные дожди и штормовые ветры. В результате многочисленных аварий на ЛЭП отсутствовала электроэнергия в двадцати населённых пунктах, размыты автодороги. В заливе Терпения затонуло судно. В Южно-Сахалинске сильным ветром повалило более тысячи деревьев, от падения которых пострадали несколько человек.

- Крупнейшие реки Сахалина

На Сахалине насчитывается 16 120 озёр общей площадью около 1000 км². Все они бессточные. Районы их наибольшего сосредоточения — север и юго-восток острова. Два самых больших озера Сахалина — Невское с площадью зеркала 178 км² (Поронайский район, рядом с устьем реки Поронай) и Тунайча (174 км²) (Корсаковский район, на севере Муравьёвской низменности); оба озера принадлежат к лагунному типу. Лагуны составляют 20 % побережья острова Сахалин. Наиболее обширные лагунные образования, занимающие более 200 км береговой полосы, сосредоточены на северо-востоке и юге острова[12].

Для Сахалина характерен очень высокий потенциал природных ресурсов[13]. Помимо биологических ресурсов, по запасам которых Сахалин стоит на одном из первых мест в России, на острове и его шельфе очень велики запасы углеводородов и угля. По объёму разведанных запасов газового конденсата Сахалинская область занимает 4-е место в России, газа — 7-е[14], угля — 12-е (на илл.) и нефти — 13-е место, при этом в пределах области запасы указанных полезных ископаемых практически целиком сосредоточены на Сахалине и его шельфе. Среди других природных ресурсов острова — древесина, золото, ртуть, платина, германий, хром, тальк, цеолиты, серебро, мышьяк, олово.

Флора и фауна изобилуют большим количеством эндемичных растений и животных. При этом на острове нет характерных для материковой части Дальнего Востока животных (например волков).[15]

История флористического изучения Сахалина, начатая вероятно ещё Фёдором Богдановичем Шмидтом в 1859 году, насчитывает уже более 150 лет[16].

По состоянию на начало 2004 года, флора острова насчитывает 1521 вид сосудистых растений, относящийся к 575 родам из 132 семейств, причём 7 семейств и 101 род представлены только заносными видами. Общее число заносных видов на острове — 288, или 18,9 % от состава всей флоры. По основным систематическим группам сосудистые растения флоры Сахалина распределены следующим образом (исключая заносные): сосудистые споровые — 79 видов (в том числе плауновидные — 14, хвощевидные — 8, папоротниковидные — 57), голосеменные — 9 видов, покрытосеменные — 1146 видов (в том числе однодольные — 383, двудольные — 763). Ведущие семейства сосудистых растений во флоре Сахалина — осоковые (Cyperaceae) (121 вид исключая заносные — 122 вида включая заносные), сложноцветные (Asteraceae) (120 — 175), злаки (Poaceae) (108 — 152), розоцветные (Rosaceae) (58 — 68), лютиковые (Ranunculaceae) (54 — 57), вересковые (Ericaceae) (39 — 39), гвоздичные (Caryophyllaceae) (38 — 54), гречишные (Polygonaceae) (37 — 57), орхидные (Orchidaceae) (35 — 35), крестоцветные (Brassicaceae) (33 — 53).

По жизненным формам сосудистые растения Сахалина распределяются следующим образом: деревья — 44 вида, лианы — 9, кустарники — 82, кустарнички — 54, полукустарники и полукустарнички — 4, многолетние травы — 961, однолетние и двулетние травы — 79 (все цифры даны без учёта заносных видов).

Основные лесообразующие породы хвойных лесов Сахалина — лиственница Каяндера (Larix cajanderi), ели аянская (Picea ajanensis) и Глена (Picea glehnii), пихты сахалинская (Abies sachalinensis) и Майра (Abies mayriana). Тис остроконечный (Taxus cuspidata) встречается единичными деревьями или небольшими группами в составе хвойных и лиственных лесов. Преобладающие лиственные породы — это берёзы каменная (Betula ermanii) и повислая (Betula pendula), ольха пушистая (Alnus hirsuta), осина (Populus tremula), тополь душистый (Populus suaveolens), ивы росистая (Salix rorida), козья (Salix caprea) и сердцелистная (Salix cardiophylla), чозения (Chosenia arbutifolia), ильмы японский (Ulmus japonica) и лопастный (Ulmus laciniata), клёны жёлтый (Acer ukurunduense) и Майра (Acer mayrii). Калопанакс семилопастный (Kalopanax septemlobus), бархат сахалинский (Phellodendron sachalinense), орех айлантолистный (Juglans ailanthifolia), вишня сахалинская (Cerasus sachalinensis) растут преимущественно на юге острова[17].

На острове водятся 44 вида млекопитающих, наиболее хорошо известные из которых — это медведь, обыкновенная лисица, соболь, выдра, американская норка, северный олень, росомаха, кабарга, представленная здесь особым сахалинским подвидом, енотовидная собака, сивуч и другие. Примерно половина видов сахалинской териофауны — это грызуны.

Волки на острове не водятся постоянно, но в отдельные годы могут заходить с континента по льду пролива Невельского.

На Сахалине отмечено 378 видов птиц; 201 из них (53,1 %) гнездится на острове. Наибольшее число видов (352) зарегистрировано в южной части острова, в центральной части отмечено 320 видов, в северной — 282 вида. Большинство гнездящихся птиц (88 видов) относятся к воробьинообразным; кроме того, в авифауне велика доля ржанкообразных (33 гнездящихся вида), пластинчатоклювых (22 гнездящихся вида), совообразных и дневных хищных птиц (по 11 гнездящихся видов).[18]

Фауна, флора и микробиота острова включают множество редких охраняемых видов животных, растений и грибов. 18 зарегистрированных на Сахалине видов млекопитающих, 97 видов птиц (в том числе 50 гнездящихся), семь видов рыб, 20 видов беспозвоночных, 113 видов сосудистых растений, 13 видов мохообразных, семь видов водорослей, 14 видов грибов и 20 видов лишайников (то есть 136 видов животных, 133 вида растений и 34 вида грибов — всего 303 вида) имеют статус охраняемых, то есть занесены в «Красную книгу Сахалинской области», при этом около трети из них одновременно входят в «Красную книгу Российской Федерации».

Из «федеральных краснокнижных» цветковых растений флора Сахалина включает аралию сердцевидную (Aralia cordata), калипсо луковичную (Calypso bulbosa), кардиокринум Глена (Cardiocrinum glehnii), осоки японскую (Carex japonica) и свинцово-серую (Carex livida), венерины башмачки настоящий (Cypripedium calceolus) и крупноцветковый (Cypripedium macranthum), двулистник Грея (Diphylleia grayi), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), кандык японский (Erythronium japonicum), пузатку высокую (Gastrodia elata), ирис мечевидный (Iris ensata), орех айлантолистный (Juglans ailanthifolia), калопанакс семилопастной (Kalopanax septemlobum), лилию тигровую (Lilium lancifolium), жимолость Толмачёва (Lonicera tolmatchevii), долгоног крылатосемянный (Macropodium pterospermum), миякию цельнолистную (Miyakea integrifolia) (миякия — единственный эндемичный род сосудистых растений на Сахалине), гнездоцветку клобучковую (Neottianthe cucullata), пионы обратнояйцевидный (Paeonia obovata) и горный (Paeonia oreogeton), мятлик шероховатый (Poa radula) и калину Райта (Viburnum wrightii), то есть 23 вида. Кроме того, на острове встречаются ещё восемь «федеральных краснокнижных» растений: два вида голосеменных — можжевельник Саржента (Juniperus sargentii) и тис остроконечный (Taxus cuspidata), три вида папоротникообразных — полушник азиатский (Isoëtes asiatica), лепторумора Микеля (Leptorumohra miqueliana) и мекодиум Райта (Mecodium wrightii), два вида и одна разновидность мхов — бриоксифиум японский (Bryoxiphium norvegicum var. japonicum), некера северная (Neckera borealis), и плагиотециум тупейший (Plagiothecium obtusissimum)[19].

История

Археологические находки свидетельствуют о том, что люди могли появляться на Сахалине в эпоху раннего палеолита, примерно 250—300 тыс. лет назад. В эпоху плейстоцена, в результате периодических оледенений, уровень Мирового океана несколько раз понижался и появлялись сухопутные «мосты» между Сахалином и материком, а также Сахалином, Хоккайдо и Кунаширом. В период позднего плейстоцена на Сахалин проник Homo sapiens: стоянки современного человека, возрастом 20—12 тыс. лет, обнаружены в южной и средней частях острова (тогда же по ещё одному сухопутному «мосту» между Азией и Америкой, располагавшемуся на месте современного Берингова пролива, Homo sapiens перешёл на американский континент). В неолите (10—2,5 тыс. лет назад) вся территория острова Сахалин оказалась заселённой. Рыболовство и охота на морского зверя составляли основу материальной культуры людей того времени, которые вели оседлый образ жизни по морскому побережью.

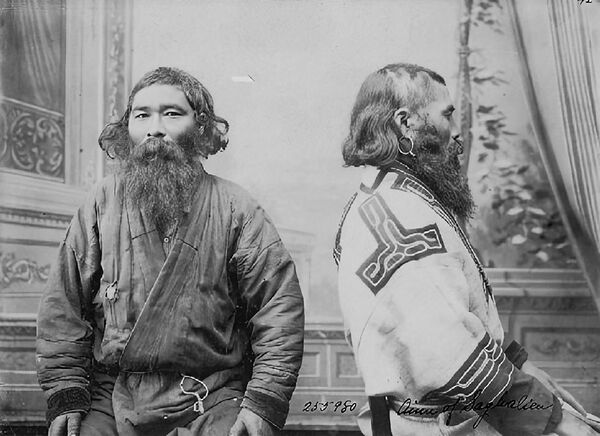

Предки современных палеоазиатских народов — нивхов (на севере острова) и айнов (на юге) — появились на острове в период средневековья. При этом нивхи мигрировали между Сахалином и нижним Амуром, а айны — между Сахалином и Хоккайдо. Материальная культура их была во многом схожа, а средства к существованию доставлялись рыболовством, охотой и собирательством. В конце средневековья (в XVI—XVII вв.) на Сахалин мигрировали с материка тунгусоязычные народы — эвенки (кочевники-оленеводы) и ороки (уильта), которые под влиянием эвенков также стали заниматься оленеводством.

Южное побережье Сахалина было частично исследовано в ходе японских экспедиций 1635—37 гг. на Хоккайдо и Сахалин[20]. В 1643 году после посещения Курильских островов голландский мореплаватель Мартин де Фриз проплывал вдоль восточного побережья Сахалина. По одной из версий первые упоминания о Сахалине, как о большой земле, расположенной к востоку от устья Амура и населённой волосатыми людьми, в России относятся к 1640 году, когда при возвращении из экспедиции по Приамурью Василий Поярков узнал эти сведения от местных жителей в устье Амура.

В 1805 году российское судно «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштерна исследовало большую часть побережья Сахалина, однако обойти Сахалин кругом не удалось, и вопрос о том, является ли Сахалин островом или полуостровом, оставался нерешённым.

В статье «Курилы» А. С. Полонского сообщается о первом русско-японском конфликте за Сахалин:

6 октября 1806 года Хвостов напал на остров Сахалин и изгнал с него японцев, поселившихся за семь лет перед тем в губе Анива для промысла рыбы, сжёг магазин и все фактории, и обласкав природных жителей, добродушных айнов, с которыми японцы поступали наижесточайшим образом, очистил остров для русских.

В 1808 году японские экспедиции, которые возглавляли Дэндзюро Мацуда и Риндзо Мамия, доказали, что Сахалин является островом. Долгое время на разных картах Сахалин обозначали либо островом, либо полуостровом. Только в 1849 году экспедиция под командованием Г. И. Невельского поставила окончательную точку в этом вопросе, пройдя на военно-транспортном корабле «Байкал» между Сахалином и материком. Этот пролив впоследствии был назван в честь Невельского[21].

До середины XIX века Сахалин был населён преимущественно племенами айнов, а на севере племенами нивхов. В середине XVII века на Сахалине появились первые экспедиции русских казаков, и примерно же в это время на остров прибывают и экспедиции японцев. По Симодскому трактату 1855 года между Российской империей и Японией Сахалин был признан их совместным нераздельным владением. Неясность такого статуса была очевидна для обеих сторон, и по Санкт-Петербургскому договору 1875 года Россия получила в собственность остров Сахалин, взамен передавая Японии свою часть Курильских островов (Северные и Средние Курилы, а также южнокурильский остров Уруп, ранее входившие в состав Российской империи). 18 апреля 1869 года Александр II утвердил «Положение Комитета об устройстве каторжных работ». Документ официально определил Сахалин как место каторги и ссылки. Именно эту дату принято считать официальным началом каторги, «прославившей» остров в России и за её пределами на долгие годы. Закон от 23 мая (4 июня) 1875 года положил начало сахалинской ссылке и каторге, и в 1876 году в посту Дуэ была основана первая каторжная тюрьма.

На Южном Сахалине, до того как тот стал губернаторством Карафуто, язык айну использовался в качестве языка межэтнического общения: «инородцы» Сахалина, как отмечено в Сахалинском календаре за 1898 г., «хорошо владеют и айнским, который является на острове общеразговорным для всех почти инородческих племён, между собою, с местной администрацией и японскими рыбопромышленниками»[22].

7 июля 1905 года 13-ая японская пехотная дивизия высадилась в небольшом поселении Мерей (в 20 км от порта Корсаков[23]), а уже 1 августа было объявлено об учреждении военного японского правительства. Русско-японскую войну часто характеризуют как последнюю «джентльменскую» войну в истории человечества, когда обе стороны в целом гуманно относились к военнопленным. Однако японский историк Амано Наоки отмечает на Сахалине массовые случаи расстрелов русских солдат из числа добровольцев и гражданского населения. Причину он видит в том, что японцы «старались сделать остров „необитаемым“, чтобы безопасно управлять оккупированной территорией»[24][25].

После поражения Российской империи в Русско-японской войне 1904—1905 годов и подписания Портсмутского мирного договора, Японская империя получила Южный Сахалин (часть острова к югу от 50-й параллели).

Как бы то ни было, Япония приняла активное участие в репатриации русского населения с острова, взяв на себя финансовые обязательства по организации переезда каторжников, крестьян и бывших ссыльнопоселенцев. С конца августа до начала сентября в залив де Кастри было доставлено 3962 чел. с Южного Сахалина и 2758 чел. — с Северного. В результате в декабре 1905 г. в северной части острова проживали 5487 чел. (за исключением аборигенного населения), и только 500 русских оставались на юге, причём больше половины из них уехали уже в 1906 году[24][25].

После революции 1917 года, и последовавшей за ней Гражданской войны и иностранной военной интервенции в России (в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке), ранее принадлежавший Российской империи Северный Сахалин вошёл в состав образованной 6 апреля 1920 года Дальневосточной республики.

21 апреля 1920 года, то есть с момента высадки японского десанта в районе Александровска, Северный Сахалин был оккупирован Японской империей, деятельность которой на Северном Сахалине характеризуется в частности следующими примерами[26]:

- Сразу же после оккупации было введено японское военно-гражданское управление и объявлено, что русские законы не имеют более никакой силы.

- Все учреждения были обязаны передать свои дела японской администрации.

- Было введено обязательное для всех празднование Дня рождения японского императора.

- Населённые пункты и даже улицы были переименованы и получили японские названия.

После напряжённых переговоров между СССР и Японской империей 20 января 1925 года был подписан Пекинский договор, восстановивший дипломатические отношения между странами и означавший признание Советской России де-юре. Япония обязалась до 15 мая освободить оккупированную территорию Северного Сахалина[28].

Исполнение договора было поручено полномочной комиссии во главе с агентом Наркомата иностранных дел СССР В. Я. Аболтиным. В неё вошли сотрудники ОГПУ, Наркомата иностранных дел и Реввоенсовета Северного Сахалина. В феврале они прибыли в Хабаровск, откуда на десяти санях-розвальнях, трое из которых были оборудованы наскоро сколоченными кибитками для защиты от ветра, на собачьих упряжках отправились на остров. Все члены комиссии были одеты в купленные на месте кухлянки и торбаза. 28 февраля комиссия покинула Хабаровск, а 21 марта в Александровске-Сахалинском в присутствии японского командования было проведено первое заседание группы по передаче Северного Сахалина[28].

Поскольку японцы восприняли итоги пекинских переговоров как несправедливые, комиссия готовилась к возможным провокациям. Как вспоминал В. Я. Аболтин, от советской делегации требовались не только твёрдость в исполнении поручения правительства, но и дипломатическая гибкость. Глава делегации девять раз встречался с японским послом и смог установить более или менее товарищеские отношения с японским командованием, которое под разными предлогами и различными способами пыталось закрепить за собой оккупированную территорию. В результате совместной работы советской комиссии и японских представителей, которые 6 раз встречались для переговоров, 1 мая было подписано итоговое соглашение об окончании японской оккупации Северного Сахалина[28]. 14 мая 1925 года последний японский военный покинул Северный Сахалин. Японские концессии добывали нефть до 1944 года (договор по некоторым месторождениям был до 1965—1975 гг.)[28].

Владимир Аболтин затем возглавил советскую администрацию Северного Сахалина, которая учредила газету «Советский Сахалин». Её также редактировал Аболтин[28].

В результате победы над Японской империей в ходе Второй мировой войны в состав Советского Союза (РСФСР) была включена вся территория острова Сахалин (а также все Курильские острова). Согласно Сан-Францисскому мирному договору 1951 года Япония отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин, и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года» (при этом Сан-Францисский мирный договор не был подписан представителями СССР, Чехословакии и Польши).

Южно-Сахалинск основан в составе Российской империи в 1882 году под названием Владимировка. После победы СССР и его союзников во Второй мировой войне он вместе со всем островом перешёл к СССР.

Используя в территориальном споре с Россией фактор Сан-Францисского мирного договора 1951 года, который не был подписан СССР, японское правительство, тем не менее, опирается на те варианты толкований договорённостей между союзниками — СССР, США, Великобританией и Китаем — которые подкрепляют японскую позицию. В частности, поскольку в Сан-Францисском договоре не оговаривается, в пользу какого государства Япония отказывается от своих прав на территории, приобретённые по Портсмутскому договору, принадлежность южной части острова, по мнению японского правительства, до сих пор не определена, а за Россией признаётся лишь «фактическое владение»[1][2].

Население

Сахалин — крупнейший по населению остров России. На 1 января 2010 года численность населения Сахалина и Курил составляла 510,9 тыс. человек[29], численность населения острова Сахалина составляет около 493 тыс. чел.

За время нахождения южной части острова в составе Японии было завезено большое количество людей из Кореи и Японии. Точное их количество неизвестно, однако после 2 мировой войны около 400 000 японских жителей Сахалина (включая всех коренных айнов) были депортированы в Японию Советскими властями.

По результатам переписи 2002 года, на острове жили 527 268 человек, в том числе 253 304 мужчины и 273 964 женщины.

Около 84 % населения — русские, остальные — корейцы (5,6 %), украинцы (4,0 %), татары (1,2 %), белорусы (1,0 %), мордва (0,5 %), менее 1 % населения составляют представители коренных народностей Севера — нивхи (0,5 %) и ороки (0,06 %).

С 2002 по 2009 гг. численность населения Сахалина продолжала быстро (примерно на 1 % в год) снижаться: смертность по-прежнему преобладает над рождаемостью, а численность прибывающих на остров мигрантов с материка и из соседних с Россией стран (Китая, Северной Кореи, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана) ниже, чем численность сахалинцев, уезжающих с острова.

Крупнейший город Сахалина — областной центр Южно-Сахалинск (190 227 чел.), другие относительно крупные города — Корсаков (33 148 чел.), Холмск (29 563 чел.), Оха (21 830 чел.), Поронайск (15 476 чел.), Долинск (11 885 чел.), Невельск (10 965 чел.)[30].

| Район | Всё население | %% от общего населения | Городское население | Сельское население |

|---|---|---|---|---|

| городской округ Южно-Сахалинск | 200 739 | 42,87 | 193 669 | 7 070 |

| городской округ Александровск-Сахалинский | 11 523 | 2,46 | 9 697 | 1 826 |

| городской округ Анивский | 18 872 | 4,03 | 9 396 | 9 476 |

| городской округ Долинский | 24 434 | 5,22 | 11 751 | 12 583 |

| городской округ Корсаковский | 40 183 | 8,58 | 33 056 | 7 127 |

| городской округ Макаровский | 8 257 | 1,76 | 6 753 | 1 504 |

| городской округ Невельский | 15 751 | 3,36 | 10 589 | 5 162 |

| городской округ Ногликский | 11 327 | 2,42 | 9 915 | 1 412 |

| городской округ Охинский | 23 169 | 4,95 | 21 081 | 2 088 |

| городской округ Поронайский | 21 950 | 4,69 | 17 066 | 4 884 |

| городской округ Смирныховский | 12 097 | 2,58 | 7 292 | 4 805 |

| городской округ Томаринский | 8 172 | 1,75 | 3 858 | 4 314 |

| городской округ Тымовский | 14 702 | 3,14 | 7 424 | 7 278 |

| городской округ Холмский | 38 371 | 8,20 | 28 521 | 9 850 |

| Углегорский муниципальный район | 18 677 | 3,99 | 16 109 | 2 568 |

| Население острова Сахалин в целом | 468 224 | 100,00 | 386 177 | 81 947 |

Органы власти

Главное управление островом Сахалин принадлежало Приамурскому генерал-губернатору; местное — военному губернатору; до 30 мая 1894 года последний носил звание начальника этого острова.

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Гинце Андрей Иванович | генерал-майор | |

| Кононович Владимир Иосифович | генерал-майор | |

| Мерказин Владимир Дмитриевич | генерал-майор |

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Мерказин Владимир Дмитриевич | генерал-майор | |

| Ляпунов Михаил Николаевич | генерал-лейтенант |

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Бунге Фридрих Фридрихович | надворный советник |

Экономика

Основные отрасли промышленности — добыча нефти и природного газа (см. Сахалинские шельфовые проекты), лов и переработка рыбы. В недавнем прошлом были развиты также деревообработка, добыча угля, судоремонт.

За последние годы на острове были закрыты 11 целлюлозно-бумажных комбинатов, вслед за ними закрылись и леспромхозы. Многие угольные шахты уничтожили под предлогом нерентабельности.

Сеть железных дорог общего пользования охватывает большую часть острова (наиболее дальнее сообщение — от Южно-Сахалинска до посёлка Ноглики), есть также морская паромная железнодорожная переправа на материк.

Сахалинская железная дорога интересна тем, что вплоть до 2019 года эксплуатировалась с необычной для России колеёй 1067 мм, оставшейся в наследство от Японии.

Работы по перешивке пути на стандартную для России колею 1520 мм велись с 2004 года. Пассажирское движение после реконструкции пути открыто 1 сентября 2019 года[32].

Железные дороги необщего пользования (ведомственные узкоколейные) полностью разобраны в 2010-е годы[33].

В 1950-х годах предпринималась попытка строительства тоннеля Сахалин — материк[34], который был заброшен после смерти Сталина.

Существует проект железнодорожной линии между Хабаровским краем и Сахалином через пролив Невельского в створе Лазарев — Погиби. Предполагается сооружение мостового перехода. Длина магистрали составит 540—580 км[35]. В дальнейшем предполагается соединение Сахалина с японским островом Хоккайдо, но по заявлению бывшего главы РЖД Владимира Якунина, этому проекту мешает неразрешённость политических проблем между Россией и Японией[36]. В настоящее время связь между материком и Сахалином осуществляется через паромную переправу Ванино — Холмск.

Автодороги соединяют почти все населённые пункты области. Качество автодорог плохое, асфальтовое покрытие есть только в южной части[34].

Южно-Сахалинск связан авиасообщением с Москвой, Новосибирском, Хабаровском, Благовещенском и Владивостоком, с городами и посёлками Сахалинской области (Оха, Шахтёрск, Ноглики, Южно-Курильск, аэропорт «Буревестник» на острове Итуруп), а также с Японией (Токио, Саппоро, Хакодате), Южной Кореей (Сеул) и Китаем (Харбин, а с недавнего времени — Пекин). Интересно, что из Южно-Сахалинска (областного центра) нет прямого сообщения с районным центром Северо-Курильском, и добираться туда приходится кружным путём — через Петропавловск-Камчатский.

Культура

Примечания

Литература

- Научно-популярная

- Александров С. М. Остров Сахалин. — М.: Наука, 1973. — 183 с.

- Василевский А. А. Каменный век острова Сахалин. — Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2008. — 411 с.

- Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Сахалин // Природа мира: Ландшафты. — М.: Мысль, 1989. — 504 с.

- Южная часть Дальнего Востока. — М.: Наука, 1969. — 422 с.

- География

- Атлас Сахалинской области. — М.: ГУГК при СМ СССР, 1967. — 135 с.

- Справочник по физической географии Сахалинской области / Сост. З. Н. Хоменко. — Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2003. — 112 с.

- Флора и фауна

- Баркалов В. Ю., Таран А. А. Список видов сосудистых растений острова Сахалин // Растительный и животный мир острова Сахалин (Материалы Международного сахалинского проекта). Часть 1. — Владивосток: Дальнаука, 2004. — С. 39—66.

- Красная книга Сахалинской области: Животные. — Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2001. — 190 с.

- Красная книга Сахалинской области: Растения. — Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2001. — 348 с.

- Нечаев В. А. Птицы острова Сахалин. — Владивосток: ДВО АН СССР, 1991. — 748 с.

- Нечаев В. А. Обзор фауны птиц (Aves) Сахалинской области // Растительный и животный мир острова Сахалин (Материалы Международного сахалинского проекта). Часть 2.. — Владивосток: Дальнаука, 2005. — С. 246—327.

- Определитель высших растений Сахалина и Курильских островов / Д. П. Воробьёв, В. Н. Ворошилов, Н. Н. Гурзенков, и др.. — Л.: Наука, Ленингр. отд., 1974. — 372 с.

- Гриценко О. Ф. Проходные рыбы острова Сахалин (систематика, экология, промысел). — М., 2002.

- История

- Козырева Р. В. Древний Сахалин. — Л.: Наука, 1967. — 120 с.

- История Сахалина и Курильских островов с древнейших времён до начала XXI столетия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений региона по специальности «История» / М. С. Высоков, А. А. Василевский, А. И. Костанов, М. И. Ищенко. — Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2008. — 712 с.

- История Сахалинской области с древнейших времён до наших дней. — Изд. 3-е, перераб. и дополн. / М. С. Высоков, В. А. Голубев, Н. И. Колесников и др.. — Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 1995. — 272 с.

- Художественная литература

- Чехов А. П. Остров Сахалин.

- Пикуль В. С. Каторга.

- Свечин Н. Мёртвый остров.

Ссылки

- ЭСБЕ: Дореволюционный остров Сахалин.

- Остров Сахалин. Курильские острова (физическая карта, масштаб 1:2 500 000) // Национальный атлас России. — М.: Роскартография, 2004. — Т. 1. — С. 284—285. — 496 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85120-217-3.

- Photos of Sakhalin @ Flickr.

- Photos of Sakhalin @ Panoramio.com. Архивировано из оригинала 28 декабря 2008 года.

- Сахалин в книге: Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Михайлов. Физическая география СССР. М., 1978.

- Библиотека Царское Село. (Книги по истории острова в формате PDF.)