Биохимия

Биохи́мия (биологи́ческая, или физиологи́ческая хи́мия) — наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах. Термин «биохимия» эпизодически употреблялся с середины XIX века, в классическом смысле он был предложен и введён в научную среду в 1903 году немецким химиком Карлом Нейбергом[1].

Биохимия — сравнительно молодая наука, которая находится на стыке биологии и химии[2].

История развития

Как самостоятельная наука биохимия сформировалась примерно 100 лет назад, однако биохимические процессы люди использовали ещё в глубокой древности, не подозревая, разумеется, об их истинной сущности. В самые отдалённые времена уже была известна технология таких основанных на биохимических процессах производств, как хлебопечение, сыроварение, виноделие, выделка кож. Необходимость борьбы с болезнями заставляла задумываться о превращениях веществ в организме, искать объяснения целебным свойствам лекарственных растений. Использование растений в пищу, для изготовления красок и тканей также приводило к попыткам понять свойства веществ растительного происхождения. Древние мыслители рассуждали о том, какую роль играют воздух и пища в жизнеобеспечении живых существ, о том что вызывает процесс брожения[3].

Персидский учёный и врач X века Авиценна в своей книге «Канон врачебной науки» подробно описал многие лекарственные вещества[4].

В XVII веке ван Гельмонт ввёл в обиход термин фермент для обозначения химического реагента участвующего в процессе пищеварения[5].

XVIII век ознаменовался трудами М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. На основе открытого ими закона сохранения массы веществ и накопленных к концу столетия экспериментальных данных, была объяснена сущность дыхания и исключительная роль в этом процессе кислорода[6].

Изучение химии жизни уже в 1827 г. привело к принятому до сих пор разделению биологических молекул на белки, жиры и углеводы. Автором этой классификации был английский химик и врач Уильям Праут[7]. В 1828 году немецкий химик Ф. Вёлер синтезировал мочевину: сначала — из циановой кислоты и аммиака (выпариванием раствора образующегося цианата аммония), а позже в этом же году — из углекислого газа и аммиака. Тем самым впервые было доказано, что химические вещества живого организма могут быть синтезированы искусственно, вне организма. Работы Вёлера нанесли первый удар по теориям представителей школы виталистов, предполагавших присутствие во всех органических соединениях некой «жизненной силы»[6]. Последующими мощными толчками в этом направлении химии явились лабораторные синтезы липидов (в 1854 году — М. Бертло, Франция) и углеводов из формальдегида (1861 — А. М. Бутлеров, Россия). Бутлеровым была также разработана теория строения органических соединений[8].

Новый толчок развитию биологической химии дали работы по изучению брожения, инициированные Луи Пастером. В 1897 г. Эдуард Бухнер доказал, что ферментация сахара может происходить в присутствии бесклеточного дрожжевого экстракта, и это процесс не столько биологический, сколько химический[9]. На рубеже XIX и XX веков немецкий биохимик Э. Фишер сформулировал основные положения пептидной теории строения белков, установил структуру и свойства почти всех входящих в их состав аминокислот. Но лишь в 1926 г. Джеймсу Самнеру удалось получить первый чистый фермент, уреазу, и доказать, что фермент — это белок[10].

Биохимия стала первой биологической дисциплиной с развитым математическим аппаратом благодаря работам Холдейна, Михаэлиса, Ментен и других биохимиков, создавших ферментативную кинетику, основным законом которой является уравнение Михаэлиса-Ментен[11].

В 1928 г Фредерик Гриффит впервые показал, что экстракт убитых нагреванием болезнетворных бактерий может передавать признак патогенности не опасным бактериям. Исследование трансформации бактерий в дальнейшем привело к очистке болезнетворного агента, которым, вопреки ожиданиям, оказался не белок, а нуклеиновая кислота. Сама по себе нуклеиновая кислота не опасна, она лишь переносит гены, определяющие патогенность и другие свойства микроорганизма. В 1953 году американский биолог Дж. Уотсон и английский физик Ф. Крик опираясь на работы М. Уилкинса и Р. Франклин описали структуру ДНК — ключ к пониманию принципов передачи наследственной информации. Это открытие означало рождение нового направления науки — молекулярной биологии[12].

В 1958 Джордж Бидл и Эдуард Тейтем получили Нобелевскую премию за работу проведённую на грибах, выводом которой стала гипотеза «один ген — один фермент»[13]. В 1988 Колин Питчфорк стал первым человеком, осуждённым за убийство на основе доказательств, полученных в результате ДНК-дактилоскопии доказательств, и первым преступником, пойманным в результате массового применения процедуры дактилоскопии[14]. Из последних вех в развитии биохимии следует отметить получение Эндрю Файером и Крейгом Мелло Нобелевской премии по физиологии и медицине за «открытие РНК-интерференции — эффекта гашения активности определённых генов»[15][16].

Смежные дисциплины

Возникнув как наука о химии жизни в конце XIX века[2], чему предшествовало бурное развитие органической химии, биохимия отличается от органической химии тем, что исследует только те вещества и химические реакции, которые имеют место в живых организмах, прежде всего в живой клетке. Согласно этому определению, биохимия охватывает также многие области клеточной биологии и включает в себя молекулярную биологию[17]. После выделения последней в особую дисциплину, размежевание между биохимией и молекулярной биологией в основном сформировалось как методологическое и по предмету исследования. Молекулярные биологи преимущественно работают с нуклеиновыми кислотами, изучая их структуру и функции, в то время как биохимики сосредоточились на белках, в особенности на ферментах, катализирующих биохимические реакции. В последние годы термины «биохимия» и «молекулярная биология» часто используются как синонимы[9].

Разделы биохимии

- Статическая биохимия (Биоорганическая химия) — наука о химическом составе организмов и структур составляющих их молекул (белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, нуклеотидов, углеводов и их производных, липидов, витаминов, гормонов). Её основные объекты — биополимеры, превращения которых составляют химическую сущность биологических процессов, и биорегуляторы, которые химически регулируют обмен веществ.

- Биохимия аминокислот — наука о химическом составе аминокислот[18].

- Биохимия белков — наука о химическом составе белков[19].

- Биохимия ферментов — наука о химическом составе ферментов[20].

- Биохимия углеводов — наука о химическом составе углеводов[21].

- Биохимия нуклеиновых кислот — наука о химическом составе нуклеиновых кислот[22][23].

- Биохимия нуклеотидов — наука о химическом составе нуклеотидов[24][25].

- Биохимия липидов — наука о действии липидов, их биологических эффектах, биохимических нарушениях при недостатке или избытке в организме[26].

- Биохимия витаминов — наука о действии витаминов, их биологических эффектах, биохимических нарушениях при недостатке или избытке в организме[27][28].

- Биохимия гормонов — наука о действии гормонов, их биологических эффектах, биохимических нарушениях при недостатке или избытке в организме[29][30].

- Динамическая биохимия — изучает химические реакции, представляющие обмен веществ (метаболизм), а именно пути превращения молекул и механизмы происходящих между ними реакций[31][32].

- Молекулярная биология — наука, ставящая своей задачей познание природы явлений жизнедеятельности путём изучения биологических объектов и систем на уровне, приближающемся к молекулярному, а в ряде случаев и достигающем этого предела.

- Биоэнергетика — раздел динамической биохимии, который изучает закономерности образования, аккумуляции и потребления энергии в биологических системах.

- Функциональная биохимия — раздел биохимии, изучающий химические превращения, лежащие в основе функций органов, тканей и организма в целом[33].

- Биохимия микроорганизмов (Биохимия бактерий) — наука о составе и превращениях веществ в микроорганизмах[34].

- Биохимия растений — наука о молекулярных процессах, происходящие в растительном организме[35][36].

- Биохимия животных — наука о молекулярных процессах, протекающих в клетках живых организмов[37].

- Биохимия человека — это раздел биохимии, который изучает закономерности обмена веществ в человеческом организме[38].

- Биохимия крови — наука о закономерностях обмена веществ в крови человека[39][40].

- Биохимия тканей — наука о закономерностях обмена веществ в тканях человека[41].

- Биохимия органов — наука о закономерностях обмена веществ в органах человека.

- Медицинская биохимия — это раздел биохимии, который изучает закономерности обмена веществ в человеческом организме при заболеваниях[42].

- Биохимия мышечной деятельности — это раздел биохимии, который изучает закономерности обмена веществ в человеческом организме при мышечной деятельности[43][44][45].

- Биохимия спорта — наука, выявляющая закономерности обмена веществ в человеческом организме при предельной по объёму и/или интенсивности мышечной деятельности[46][47][48].

Методы изучения

В основе биохимической методологии лежит фракционирование, анализ, изучение структуры и свойств отдельных компонентов живого вещества. Методы биохимии преимущественно формировались в XX веке; наиболее распространёнными являются хроматография, открытая М. С. Цветом 21 марта 1903 г.[49], центрифугирование (Т. Сведберг, 1923 г., Нобелевская премия по химии 1926 г.) и электрофорез (А. Тизелиус, 1937 г., Нобелевская премия по химии 1948 г.)[50][51]. Важным экспериментальным способом позволяющим с атомарной точностью узнать, что представляет собой трёхмерная структура белка, является рентгеноструктурный, или кристаллографический, анализ, позволяющий определить пространственные координаты всех атомов исследуемого объекта. Впервые он был применён Джоном Кендрью и Максом Перутцом для исследования гемоглобина и миоглобина[52][53]. Розалинд Франклин, успешная ученая-рентгенограф, совершенствовавшая технику микросъёмки и добившаяся удивительных по чёткости рентгенограмм молекул, способствовала открытию двойной спирали ДНК Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком[54].

С конца XX в. в биохимии всё шире применяются методы молекулярной и клеточной биологии, в особенности искусственная экспрессия и нокаут генов в модельных клетках и целых организмах (см. генная инженерия, биотехнология). Определение структуры всей геномной ДНК человека выявило приблизительно столько же ранее неизвестных генов и их неизученных продуктов, сколько уже было известно к началу XXI века благодаря полувековым усилиям научного сообщества. Оказалось, что традиционный химический анализ и очистка ферментов из биомассы позволяют получить лишь те белки, которые в живом веществе присутствуют в сравнительно большом количестве. Не случайно основная масса ферментов была открыта биохимиками в середине XX века и к концу столетия распространилось убеждение, что все ферменты уже открыты. Данные геномики опровергли эти представления, но дальнейшее развитие биохимии требовало изменения методологии. Искусственая экспрессия ранее неизвестных генов предоставила биохимикам новый материал для исследования, часто недоступный традиционными методами. В результате возник новый подход к планированию биохимического исследования, который получил название обратная генетика или функциональная геномика[55]. В последние десятилетия большое развитие произошло в области компьютерного моделирования. Эта методика позволяет исследовать свойства биомолекул там, где невозможно (или очень затруднительно) провести прямой эксперимент. Методика основана на компьютерных программах, которые позволяют визуализировать структуру биомолекул, задать их предполагаемые свойства и наблюдать результирующие интеракции между молекулами, такие например как энзим — субстрат, энзим — коэнзим, энзим — ингибитор[51].

Необходимые химические элементы

Из 90 химических элементов, встречающихся в естественном состоянии в природе, для поддержания жизни необходимо чуть больше четверти. Большинство редких элементов не являются необходимыми для поддержания жизни (исключениями являются селен и иод). Большинством живых организмов не используются также два распространённых элемента, алюминий и титан. Списки необходимых для живых организмов элементов различаются на уровне высших таксонов. Всем животным необходим натрий, а некоторые растения растут даже на сильно засоленных почвах. Растениям необходим бор и кремний, а животным — нет (или же необходим в ультрамикроскопических количествах). Всего шесть элементов (так называемые макронутриенты, или органогенные элементы) составляют до 99 % от массы человеческого организма. Это углерод, водород, азот, кислород, кальций и фосфор. Кроме этих шести основных элементов, человеку необходимы малые или микроскопические количества ещё 19 элементов: натрий, хлор, калий, магний, сера, железо, фтор, цинк, кремний, медь, иод, бор, селен, никель, хром, марганец, молибден, кобальт[56] и, как показано в 2014 году, бром[57].

Биомолекулы

Четыре основных типа молекул, исследованием которых занимается биохимия — это углеводы, липиды, белки и нуклеиновые кислоты, а также их гибриды, протеогликаны, гликопротеины, липопротеины и т. п. Многие биомолекулы являются полимерами (макромолекулами), строительными «блоками» которых являются более простые биомолекулы. Например, полисахариды состоят из простых сахаров, белки из аминокислот, нуклеиновые кислоты из мононуклеотидов. Биологические полимеры часто составляют комплексы, строение которых диктуется их биологической функцией[58]. В иерархии химической сложности живых систем макромолекулы стоят выше химических элементов, функциональных групп и простых биомолекул, а на следующих ступенях этой иерархии — метаболические пути, клетка, многоклеточные организмы и экосистемы[59].

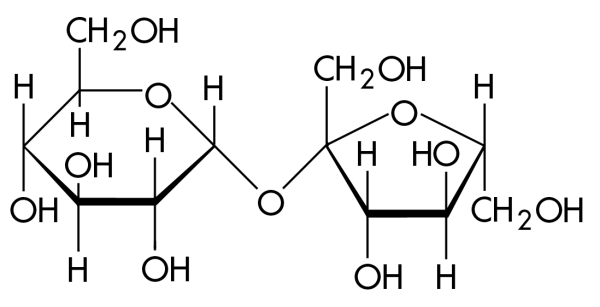

Простые углеводы или моносахариды, как например глюкоза (C6H12O6), фруктоза (C6H12O6)[60], и дезоксирибоза (C5H10O4) могут служить мономерами более сложных. Так во время синтеза молекулы дисахарида соединяются две молекулы моносахаридов и выделяется молекула воды. Полисахариды служат для аккумуляции энергии (крахмал у растений, гликоген у животных), а также как структурообразующие молекулы (например основным компонентом клеточных стенок растений является полисахарид целлюлоза, а хитин является структурным полисахаридом низших растений, грибов и беспозвоночных животных (в основном роговых оболочек членистоногих — насекомых и ракообразных)[61].

Липиды (жиры), как правило составлены из молекулы глицерина, к которой сложно-эфирной связью крепятся от одной (моноглицериды) до трёх (триглицериды) жирных кислот. Жирные кислоты делятся на группы по длине углеводородной цепочки и по степени насыщенности (наличия и количества двойных связей в цепочке). Липиды служат у животных основными энергоёмкими молекулами. Кроме того у них есть различные функции, связанные с передачей клеточных сигналов и переноса липофильных молекул[62].

Белки как правило являются крупными молекулами — макробиополимерами. Их мономерами являются аминокислоты. Большинство организмов синтезируют белки из 20 разных типов аминокислот. Аминокислоты отличаются друг от друга так называемой R-группой, строение которой имеет большое значение в свёртывании белка в трёхмерную структуру. Аминокислоты образуют между собой пептидные связи выстраивая при этом цепочку — полипептид. Сравнение последовательности аминокислот в белках позволяет биохимикам определить степень гомологичности двух (или более) белков[63].

Функции белков в клетках живых организмов более разнообразны, чем функции других биополимеров — полисахаридов и нуклеиновых кислот. Так, белки-ферменты катализируют протекание биохимических реакций и играют важную роль в обмене веществ. Некоторые белки выполняют структурную или механическую функцию, образуя цитоскелет, поддерживающий форму клеток. Также белки играют ключевую роль в сигнальных системах клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле. Многие белки, как ферменты так и структуральные белки создают комплексы с небелковыми биомолекулами. Комплексы с олигосахаридами называются (в зависимости от сравнительной доли белка и полисахарида в комплексе) гликопротеинами или протеогликанами. Комплексы с липидами называются липопротеинами[64].

Нуклеиновая кислота — это комплекс макромолекул, состоящий из полинуклеотидных цепочек. Основная функция нуклеиновых кислот это хранение и кодирование генетической информации. Нуклеиновая кислота синтезируется из макроэргических мононуклеозидтрифосфатов (АТФ, ГТФ, ТТФ, ЦТФ, УТФ), один из которых аденозинтрифосфат (АТФ), является к тому же основной энергоёмкой молекулой всех живых организмов. Самыми распространёнными нуклеиновыми кислотами являются дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Нуклеиновые кислоты можно обнаружить во всех живых клетках от архей до эукариотов, а также в вирусах[65].

Название «нуклеиновые кислоты» было дано этой группе биополимеров из-за их основного местонахождения — в клеточном ядре. Мономеры этих молекул называются нуклеотиды. Нуклеотиды состоят из трёх компонентов: азотистого основания (пурина или пиримидина), моносахарида типа пентоза и фосфатной группы. ДНК и РНК различаются между собой типом пентозы (в ДНК это 2-дезоксирибоза, а в РНК это рибоза), а также возможным составом азотистых оснований (в то время как аденин, гуанин и цитозин присутствуют как в ДНК так и в РНК, тимин присутствует исключительно в ДНК, а урацил — исключительно в РНК)[66].

Примечания

Литература

- Марри Р. Биохимия человека. / Р. Марри и др. — М., 1993.

- Введение в биохимическую экологию. — М.: Издательство Московского университета, 1986.

- Fromm, Herbert J.; Hargrove, Mark. Essentials of Biochemistry (англ.). — Springer, 2012. — ISBN 978-3-642-19623-2.

- Hunter, Graeme K. Vital Forces: The Discovery of the Molecular Basis of Life (англ.). — Academic Press, 2000. — ISBN 978-0-12-361811-5.

- Tropp, Burton E. Molecular Biology. — 4th. — Jones & Bartlett Learning, 2012. — ISBN 978-1-4496-0091-4.

- Васудеван, Дамордан et al. Textbook of Biochemistry for Medical Students. — 7th. — JP Medical Publishers, 2013. — ISBN 978-9-3509-0530-2.

- Коллер, Лесли; Balows, Albert; Sussman, Max. Topley and Wilson’s Microbiology and Microbial Infections / Mahy, Brian and Collier, Leslie. Arnold. — 9th ed.. — Virology, 1998. — Т. 1. — ISBN 0-340-66316-2.

- Северин, Е. С. Биохимия: Учеб. для вузов / Под ред. Е.С. Северина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2003. — 779 с. — ISBN 5-9231-0254-4.

- Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. Биологическая химия: Учебник. — 3-е изд. — М.: Медицина, 1998. — 704 с. — ISBN 5-225-02709-1.

- Николаев А. Я. Биологическая химия. — Высшая школа, 1989. — 495 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-06-001400-2.

Ссылки

- Ян Кольман, Клаус-Генрих Рем, Юрген Вирт Наглядная биохимия

- Видеоматериалы по Биохимии

- Gerhard Michal, Dietmar Schombur. Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology. — Hoboken, New Jersey: Wiley, 2012. — 401 с. — ISBN 9780470146842.