Григорианский календарь

Григориа́нский календа́рь — система исчисления времени, основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца. Средняя продолжительность года принята равной 365,2425 суток; содержит 97 високосных лет на 400 лет[1].

Впервые григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 15 октября 1582 года взамен прежнего юлианского: следующим днём после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Григорианский календарь используется в большинстве государств и стран мира[2]. В литературе также применяется название — «новый стиль».

Что важно знать

| Календарь | |||

|---|---|---|---|

| Данные о календаре | |||

| Тип календаря |

|||

| Вставка високосов |

97/400 | ||

|

| |||

| Список календарей: | |||

| Алтайский · Армелина · Армянские: древнеармянский, христианский · Ассирийский · Ацтекский · Бахаи · Бенгальский · Буддийский · Вавилонский · Византийский · Восточнославянский · Вьетнамский · Гильбурда · Григорианский · Грузинский · Дариский · Древнегреческий · Древнеегипетский · Древнеперсидский · Древнеславянский · Еврейский · Зороастрийский · Индийские: древнеиндийский, единый · Инки · Иранский · Ирландский · Исламский · Кельтский · Киргизский · Китайский · Конта · Коптский · Малайский · Майя · Масонский · Миньго · Мьянманский· Непальский · Новоюлианский · Пролептический: юлианский, григорианский · Римский · Румийский · Рунический · Симметричный · Советский · Стабильный · Тамильский · Тайские: лунный, солнечный · Тибетский · Трёхсезонный · Тувинский · Туркменский · Французский · Хакасский · Ханаанейский · Хараппский · Чучхе · Шведский · Шумерский · Эфиопский · Юлианский · Яванский · Японский | |||

| 2023 год в различных календарях | |

|---|---|

| Григорианский календарь | 2023 MMXXIII |

| Юлианский календарь | 2022—2023 (с 14 января) |

| Юлианский календарь с византийской эрой |

7531—7532 (с 14 сентября) |

| От основания Рима | 2775—2776 (с 4 мая) |

| Еврейский календарь |

5783—5784 ה'תשפ"ג — ה'תשפ"ד |

| Исламский календарь | 1444—1445 (с 19 июля) |

| Древнеармянский календарь | 4515—4516 (с 24 августа) |

| Армянский церковный календарь | 1472 ԹՎ ՌՆՀԲ |

| Китайский календарь | 4719—4720 (с 22 января) 壬寅 — 癸卯 чёрный тигр — чёрный кролик |

| Эфиопский календарь | 2015 — 2016 |

| Древнеиндийский календарь | |

| - Викрам-самват | 2079—2080 |

| - Шака самват | 1945—1946 |

| - Кали-юга | 5124—5125 |

| Иранский календарь | 1401—1402 |

| Буддийский календарь | 2566 |

| Голоценовый календарь | 12023 |

| Японское летосчисление | 5 год Рэйва |

| Французский республиканский календарь | 231—232 |

| Календарь чучхе | 112 год чучхе |

| Календарь Миньго | 112 год республики |

Структура григорианского календаря

В григорианском календаре средняя длительность календарного года принимается равной 365,2425 суток. Длительность невисокосного года — 365 суток, високосного — 366.

Распределение високосных годов происходит следующим образом:

- год, номер которого кратен 400, — високосный;

- другие года, номера которых кратны 100, — невисокосные;

- другие года, номер которых кратен 4, — високосные;

- остальные года — невисокосные.

Таким образом, 1600 и 2000 годы были високосными, а 1700, 1800 и 1900 годы високосными не были. Также не будет високосным и 2100 год.

Погрешность в одни сутки по сравнению с годом равноденствий в григорианском календаре накопится примерно за 10 тысяч лет (в юлианском — примерно за 128 лет). Часто встречающаяся оценка, приводящая к величине порядка 3 тысяч лет, получается, если не учитывать, что со временем изменяется количество суток в тропическом году и, кроме того, изменяется соотношение между продолжительностями времён года[3][4][5].

В григорианском календаре год может начинаться с любого из семи дней недели. В совокупности это даёт 2 × 7 = 14 вариантов календаря на год.

| Календарь на 2026 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Январь

|

Февраль

|

Март

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Апрель

|

Май

|

Июнь

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Июль

|

Август

|

Сентябрь

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Октябрь

|

Ноябрь

|

Декабрь

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Месяцы

Согласно григорианскому календарю, год делится на 12 месяцев, продолжительностью от 28 до 31 дня:

| № | Месяц | Кол-во дней |

|---|---|---|

| 1 | Январь | 31 |

| 2 | Февраль | 28 (29 — в високосном году) |

| 3 | Март | 31 |

| 4 | Апрель | 30 |

| 5 | Май | 31 |

| 6 | Июнь | 30 |

| 7 | Июль | 31 |

| 8 | Август | 31 |

| 9 | Сентябрь | 30 |

| 10 | Октябрь | 31 |

| 11 | Ноябрь | 30 |

| 12 | Декабрь | 31 |

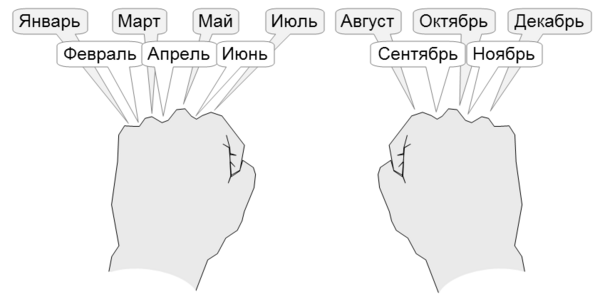

Существует простое правило запоминания количества дней в месяце — «правило костяшек».

Если выставить перед собой составленные вместе кулаки так, чтобы видеть тыльные стороны ладоней, то по «костяшкам» (суставам пальцев) на краю ладони и промежуткам между ними можно определить, является какой-либо месяц «длинным» (31 день) или «коротким» (30 дней, кроме февраля). Для этого нужно начать считать месяцы с января, отсчитывая костяшки и промежутки. Январю будет соответствовать первая костяшка (длинный месяц — 31 день), февралю — промежуток между первой и второй костяшками (короткий месяц), марту — костяшка, и т. д. Два следующих подряд длинных месяца — июль и август — попадают как раз на соседствующие костяшки разных рук (промежуток между кулаками не считается).

Существует также мнемоническое правило «Ап-юн-сен-но». Слоги этого слова указывают на названия месяцев, состоящих из 30 дней; февраль, в зависимости от года, содержит 28 или 29 дней; остальные 7 месяцев содержат 31 день. Удобство данного мнемонического правила заключается в отсутствии необходимости «пересчитывания» костяшек рук.

Также для запоминания количества дней в месяцах существует англоязычная школьная поговорка: Thirty days have September, April, June and November. Аналог на немецком языке: Dreißig Tage hat September, April, Juni und November.

В тайском языке месяц имеет составное название, состоящее из названия соответствующего ему знака зодиака и суффикса: -คม (-khom), если в месяце 31 день, и -ยน (-yon), если в месяце 30 дней. Февраль же именуется как กุมภาพันธ์ (kumphaphan) (месяц Водолея).

Разница юлианского и григорианского календарей

В момент введения григорианского календаря разница между ним и юлианским календарём составляла 10 дней. Однако эта разница увеличивается из-за разного количества високосных годов. С 1 марта 1900 года по 28 февраля 2100 года разница между календарями составляет 13 дней.

Разница дат юлианского и григорианского календарей определяет, на сколько дней дата григорианского календаря наступает раньше этой же даты юлианского календаря[6]:

| Разница, дней | Период (по юлианскому календарю) | Период (по григорианскому календарю) |

|---|---|---|

| 10 | 5 октября 1582 — 18 февраля 1700 | 15 октября 1582 — 28 февраля 1700 |

| 11 | 19 февраля 1700 — 17 февраля 1800 | 1 марта 1700 — 28 февраля 1800 |

| 12 | 18 февраля 1800 — 16 февраля 1900 | 1 марта 1800 — 28 февраля 1900 |

| 13 | 17 февраля 1900 — 15 февраля 2100 | 1 марта 1900 — 28 февраля 2100 |

| 14 | 16 февраля 2100 — 14 февраля 2200 | 1 марта 2100 — 28 февраля 2200 |

| 15 | 15 февраля 2200 — 13 февраля 2300 | 1 марта 2200 — 28 февраля 2300 |

| 16 | 14 февраля 2300 — 12 февраля 2500 | 1 марта 2300 — 28 февраля 2500 |

Юлианские даты до 5 (15) октября 1582 года тоже можно пересчитать в даты григорианского календаря, но делать это не принято. Обычно даты до введения нового календаря приводятся по юлианскому календарю, а после — по григорианскому. В странах, которые приняли григорианский календарь не сразу, для периода с 5 (15) октября 1582 года и до его введения часто указывают две даты — по старому, юлианскому стилю, который использовался на момент события, и, в скобках, по новому, григорианскому календарю. Например: «Пушкин Александр Сергеевич (26 мая [6 июня] 1799, Москва, — 29 января [10 февраля] 1837, Петербург), русский писатель, основатель новой русской литературы»[7].

История

Григорианский календарь даёт гораздо более точное приближение к тропическому году. Поводом к принятию нового календаря стало постепенное смещение по отношению к юлианскому календарю дня весеннего равноденствия, по которому определялась дата Пасхи, и рассогласование пасхальных полнолуний с астрономическими. По сравнению с 325 годом, когда состоялся Первый Никейский собор, привязавший дату Пасхи к дате весеннего равноденствия 21 марта[8], весеннее равноденствие наступало на 10 дней раньше (из-за неточности юлианского календаря), в то время как пасхалия предполагает, что этот день приходится на 21 марта. Это смещение было замечено ещё в начале второго тысячелетия, и возникла необходимость коррекции календаря, поскольку неверный расчёт дня пасхи приводил к несоблюдению Великого поста, что считалось серьёзным грехом. Тридентский собор (1545—1563) поручил папе провести необходимые изменения[9].

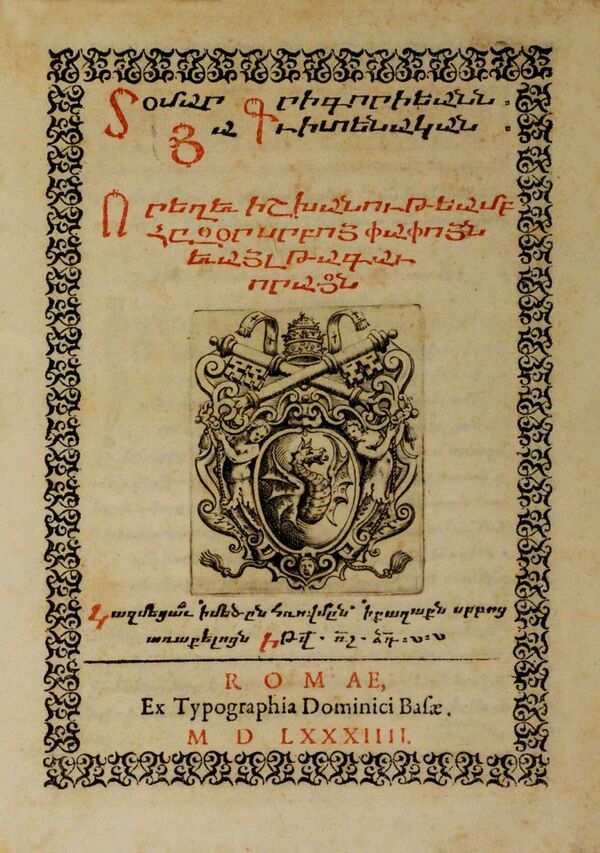

До Григория XIII проект пытались осуществить папы Павел III и Пий IV, но успеха они не достигли. Подготовку реформы по указанию Григория XIII осуществлял римский астроном Алоизий Лилиус, а после его смерти (1576) — Христофор Клавиус. Предложенные ими модификации календаря были зафиксированы в папской булле, подписанной понтификом на вилле Мондрагоне и названной по первой строке Inter gravissimas («Среди важнейших»)[10].

Переход на григорианский календарь повлёк следующие изменения:

- новый календарь сразу на момент принятия сдвигал на 10 дней текущую дату и исправлял накопившиеся ошибки;

- в новом календаре стало действовать новое, более точное, правило о високосном годе — год високосный, то есть содержит 366 дней, если:

- номер года кратен 400 (1600, 2000, 2400);

- остальные годы — номер года кратен 4 и не кратен 100 (… 1892, 1896, 1904, 1908 …);

- модифицировались правила расчёта христианской Пасхи[11].

Разница между датами юлианского и григорианского календарей увеличивается на трое суток за каждые 400 лет.

Календарная реформа 1582 года поначалу вызвала массовые протесты и ожесточённую полемику даже среди учёных-католиков. Почти все университеты Западной Европы решительно высказались против реформы и заявили, что григорианский календарь представляет собой ничем не оправданное «искажение юлианского календаря». Причём особенно категоричны были старинные Парижский и Венский университеты. Многие ведущие учёные того времени также резко критиковали проект. Папе Григорию XIII пришлось пригрозить отлучением от церкви тем, кто будет противиться реформе[12].

Государства переходили с юлианского календаря или других календарей на григорианский в разное время[13]:

| Последний день юлианского календаря |

Первый день григорианского календаря |

Государства и территории |

|---|---|---|

| 4 октября 1582 | 15 октября 1582 | Испания, Португалия, Италия, Речь Посполитая (федеративное государство: Великое княжество Литовское и Королевство Польша) (Литовская губерния вернулась к юлианскому календарю 1 (11) января 1800, в бытность Царства Польского в составе Российской империи в 1815—1915 годах в документах использовалась двойная датировка по юлианскому и григорианскому календарям) |

| 9 декабря 1582 | 20 декабря 1582 | Франция, Лотарингия (вернулась к юлианскому календарю в 1735 году и вновь перешла на григорианский календарь 28 февраля 1760) |

| 14 декабря 1582 | 25 декабря 1582 | Люксембург, Республика Соединённых провинций |

| 21 декабря 1582 | 1 января 1583 | Фландрия, Голландия, Брабант, Бельгия[14], графство Зеландия |

| 31 декабря 1582 | 11 января 1583 | Ахен |

| 10 февраля 1583 | 21 февраля 1583 | Льежское епископство, Гронинген [вернулся к юлианскому календарю 10 (20) ноября 1594 и вновь перешёл на григорианский календарь 12 января 1701] |

| 13 февраля 1583 | 24 февраля 1583 | Аугсбург |

| 4 октября 1583 | 15 октября 1583 | Трир |

| 5 октября 1583 | 16 октября 1583 | Австрия (Бриксен), Бавария, Зальцбург, Регенсбург, Тироль, Фрайзинг |

| 13 октября 1583 | 24 октября 1583 | Брайсгау-Верхний Шварцвальд (район) |

| 20 октября 1583 | 31 октября 1583 | Базельское епископство |

| 2 ноября 1583 | 13 ноября 1583 | Юлих-Берг |

| 3 ноября 1583 | 14 ноября 1583 | Кёльн |

| 4 ноября 1583 | 15 ноября 1583 | Вюрцбург |

| 11 ноября 1583 | 22 ноября 1583 | Майнц |

| 16 ноября 1583 | 27 ноября 1583 | Баден-Баден, Архиепархия Страсбурга |

| 17 ноября 1583 | 28 ноября 1583 | Мюнстер, Герцогство Клевское |

| 14 декабря 1583 | 25 декабря 1583 | Герцогство Штирия |

| 6 января 1584 | 17 января 1584 | Австрия (Каринтия), Богемия |

| 11 января 1584 | 22 января 1584 | Швейцария (кантоны Люцерн, Ури, Швиц, Цуг, Фрайбург, Золотурн, коммуна Ле-Ландерон кантона Невшатель) |

| 12 января 1584 | 23 января 1584 | Силезия, Лужица |

| 11 февраля 1584 | 22 февраля 1584 | Швейцария (кантоны Обвальден, Нидвальден) |

| 1 июля 1584 | 12 июля 1584 | Вестфалия |

| 3 октября 1584 | 14 октября 1584 | Моравия |

| 1584 | 1584 | Испанские колонии в Америке, Швейцария [кантоны Тургау, Аппенцелль-Иннерроден, Аппенцелль-Аусерроден (вернулся к юлианскому календарю в 1597 году и вновь перешёл на григорианский календарь в 1798 году)] |

| 16 июня 1585 | 27 июня 1585 | Падерборн |

| 21 октября 1587 | 1 ноября 1587 | Венгрия |

| 14 декабря 1590 | 25 декабря 1590 | Трансильвания |

| 22 августа 1612 | 2 сентября 1612 | Пруссия |

| 13 декабря 1615 | 24 декабря 1615 | Пфальц-Нойбург |

| 1617 | 1617 | Курляндия [вернулась к юлианскому календарю 28 января (8 февраля) 1796 в связи с присоединением к Российской империи] |

| 1623 | 1623 | Швейцария (Унтерваллис — часть кантона Вале) |

| 1623—1624 | 1623—1624 | Швейцария (католическая часть кантона Граубюнден) |

| 1624 | 1624 | Оснабрюк |

| 15 марта 1631 | 26 марта 1631 | Хильдесхаймское княжество-епископство |

| 28 февраля 1655 | 11 марта 1655 | Швейцария (кантон Вале) |

| 1 февраля 1668 | 12 февраля 1668 | Минденское епископство |

| 5 февраля 1682 | 16 февраля 1682 | Эльзас, Страсбург |

| 18 февраля 1700 | 1 марта 1700 | Дания (включая Норвегию), протестантские немецкие государства |

| 30 июня 1700 | 12 июля 1700 | Нидерланды (Гелдерланд, Зютфен) |

| 16 ноября 1700 | 28 ноября 1700 | Исландия |

| 30 ноября 1700 | 12 декабря 1700 | Нидерланды (Оверэйссел, Утрехт) |

| 31 декабря 1700 | 12 января 1701 | Швейцария (кантоны Цюрих, Берн, Базель, Женева, Невшатель, Шаффхаузен, католическая часть кантона Гларус), Нидерланды (Фрисландия, Гронинген) |

| 30 апреля 1701 | 12 мая 1701 | Нидерланды (Дренте) |

| 1724 | 1724 | Швейцария (город Санкт-Галлен) |

| 2 сентября 1752 | 14 сентября 1752 | Великобритания, её колонии (в том числе североамериканские; канадская Новая Шотландия использовала григорианский календарь с 1605 года по 13 октября 1710 года, когда была французской колонией) и Ирландия |

| 17 февраля 1753 | 1 марта 1753 | Швеция (включая Финляндию) |

| 16 февраля 1760 | 28 февраля 1760 | Лотарингия |

| 22 июня 1798 | 4 июля 1798 | Швейцария (протестантская часть кантона Гларус) |

| 13 декабря 1798 | 25 декабря 1798 | Швейцария (кантон Аппенцелль-Аусерроден) |

| 1783—1811 | 1783—1812 | Швейцария (протестантская часть кантона Граубюнден: первыми перешли коммуны Оберэнгадин и Бергель, последними — коммуны Ширс и Грюш) |

| 1863 | Камбоджа | |

| 6 октября 1867 | 18 октября 1867 | Аляска (день передачи территории от России к США; переход на новый календарь совпал с переносом линии перемены дат, поэтому поправка составила 11 дней вместо 12, а также сбился порядок счёта дней недели) |

| 1 января 1873 | Япония | |

| 1885 | Бирма (Мьянма) | |

| 1 апреля 1889 | Сиам (Таиланд) (со счётом лет от основания Бангкока и началом года 1 апреля; в 1913 году было введено летосчисление от смерти Будды; в 1941 году начало года перенесено на 1 января) | |

| 1889 | Лаос | |

| 1 января 1896 | Корея | |

| 1 января 1912 | Китай (со счётом лет по календарю Миньго; из-за гражданской войны переход завершился в 1929 году) | |

| 14 ноября 1912 | 28 ноября 1912 | Албания |

| 11 мая 1915 | 25 мая 1915 | Литва (под немецкой оккупацией), Латвия (Курляндия под немецкой оккупацией) |

| 31 марта 1916 | 14 апреля 1916 | Болгария |

| 15 февраля 1917 | 1 марта 1917 | Турция (с сохранением счёта лет по румийскому календарю с разницей −584 года) |

| 22 августа 1917 | 5 сентября 1917 | Латвия (Лифляндия под немецкой оккупацией) |

| 31 января 1918 | 14 февраля 1918 | РСФСР, Эстония |

| 15 февраля 1918 | 1 марта 1918 | Украина (Украинская народная республика)[15] |

| 17 апреля 1918 | 1 мая 1918 | Закавказская демократическая федеративная республика (Грузия, Азербайджан и Армения) |

| 14 января 1919 | 28 января 1919 | Югославия[16] |

| 31 марта 1919 | 14 апреля 1919 | Румыния[17] |

| 15 февраля 1923 | 1 марта 1923 | Греция[18] |

| 1 января 1926 | Турция[13] (переход со счёта лет по румийскому календарю на счёт лет по григорианскому календарю) | |

| 17 сентября 1928 | 1 октября 1928 | Египет |

| 1949 | Китай (переход со счёта лет по календарю Миньго на счёт лет по григорианскому календарю; на Тайване сохранился календарь Миньго)[14] | |

| 1 октября 2016 | Саудовская Аравия[19][20] | |

В 1582 году на григорианский календарь перешли Испания, Португалия (как провинция Испании), Италия, Речь Посполитая (Великое княжество Литовское и Польша), Франция, Лотарингия[источник не указан 2520 дней].

К концу 1583 года к ним присоединились Голландия, Бельгия, Брабант, Фландрия, Льеж, Аугсбург, Трир, Бавария, Зальцбург, Регенсбург, часть Австрии и Тироль. Не обошлось без курьёзов. Например, в Бельгии и Голландии 1 января 1583 года наступило сразу после 21 декабря 1582 года и всё население осталось в том году без Рождества[14].

В 1583 году Григорий XIII направил Константинопольскому патриарху Иеремии II посольство с предложением перейти на новый календарь. В конце 1583 года на соборе в Константинополе предложение было отвергнуто как не соответствующее каноническим правилам празднования Пасхи, а последователям нового календаря провозглашена анафема[21].

В 1584 году завершила свой переход на григорианский календарь Австрия, начала переход Швейцария (кантоны Люцерн, Ури, Швиц, Цуг, Фрайбург, Золотурн), Силезия, Вестфалия и Испанские колонии в Америке. В XVI веке перешла на григорианский календарь католическая часть Швейцарии, протестантские кантоны перешли в 1753 году, а последний, Гризон, — в 1811 году[источник не указан 4869 дней].

В ряде случаев переход на григорианский календарь сопровождался серьёзными беспорядками. Например, когда польский король Стефан Баторий ввёл в Риге новый календарь в 1584 году, местные купцы подняли мятеж, заявив, что сдвиг на 10 дней срывает их сроки поставок и приводит к значительным убыткам. Мятежники разгромили рижскую церковь и убили несколько муниципальных служащих. Справиться с «календарными беспорядками» удалось только летом 1589 года[22].

В некоторых странах, перешедших на григорианский календарь, впоследствии возобновлялось юлианское летосчисление в результате их присоединения к другим государствам. В связи с разновременным переходом стран на григорианский календарь могут возникать фактические ошибки восприятия: например, иногда говорится, что Инка Гарсиласо де ла Вега, Мигель де Сервантес и Уильям Шекспир умерли в один день — 23 апреля 1616 года[23]. На самом деле Шекспир умер на 10 дней позже, чем Инка Гарсиласо (в католической Испании новый стиль действовал с самого введения его папой, а Великобритания перешла на новый календарь только в 1752 году), и на 11 дней позже чем Сервантес (который умер 22 апреля, но был похоронен 23 апреля).

В перешедшей по решению короля Георга II на григорианский календарь 2 сентября 1752 года Британии пришлось сдвигать дату вперёд уже не на 10, а на 11 дней, поскольку с момента вступления в силу нового календаря в континентальной Европе миновал уже целый век, и накопился ещё один лишний день[14]. После 2-го сразу наступило 14 сентября.

Подданные остались недовольны решением, сделавшим их старше. В стране были замечены протесты под лозунгом: «Верните нам наши одиннадцать дней!», который присутствует в частности на одной из гравюр серии «Выборы», созданной Уильямом Хогартом. Временами вспыхивали бунты, иногда приводившие к гибели людей, например, в Бристоле[14].

Введение нового календаря имело также и серьёзные финансовые последствия для сборщиков налогов и податей. В 1753 году — первом полном году по григорианскому календарю — банкиры отказались платить налоги, дожидаясь положенных 11 дней после привычной даты окончания сборов — 25 марта. В результате финансовый год в Великобритании начался лишь 6 апреля. Эта дата сохранилась и до сегодняшних дней как символ больших перемен, произошедших 250 лет назад[14].

В Швеции решили отменять високосные дни с 1700 по 1740 годы. В 1700 году был отменён первый високосный день. Потом началась война, и про перевод забыли. Таким образом, страна жила по своему собственному шведскому календарю. В 1711 году Карл XII признал это непрактичным, решил вернуться к старому стилю и добавить в феврале 2 дня. Поэтому в Швеции было 30 февраля 1712 года. Лишь в 1753 году был введён новый стиль. При этом после 17 февраля последовало сразу 1 марта[источник не указан 4869 дней].

Необычным был переход на григорианский календарь на Аляске, так как там он сочетался с переносом линии перемены даты. Поэтому после пятницы 6 октября 1867 года по старому стилю следовала ещё одна пятница 18 октября 1867 года по новому стилю.

В 1872 году решение о переходе с традиционного лунно-солнечного на григорианский календарь приняла Япония, так что следующим днём после «второго дня двенадцатого месяца пятого года Мэйдзи» стало 1 января 1873 года, в результате чего календарь Японии был приведён в соответствие с календарём основных западных держав (за исключением России). Тем не менее, в официальных документах одновременно продолжает использоваться система нэнго. Например, год 1868 может быть записан как первый год Мэйдзи, 1912 — Тайсё 1, 1926 — Сёва 1, 1989 — Хэйсэй 1, и так далее. В обычной практике, однако, применяется летосчисление от рождества Христова по «западному календарю» (西暦, seireki), ставший в течение XX века в Японии основным.

Корея приняла григорианский календарь 1 января 1896 года[источник не указан 3595 дней] при активном участии Ю Кил-чуна[24]. Хотя согласно принятому календарю установилась нумерация месяцев, но ещё в продолжении 1895—1897 годов продолжилась старая нумерация лет по первому году правления династии Чосон, по которой 1896 год григорианского календаря соответствовал 1392 году Чосон[25]. Между 1897 и 1910 годами и вновь с 1948 до 1962 год использовалось корейское начало календарной эры. Между 1910 и 1945 годами, когда Корея была под японским управлением, применялось японское летосчисление. С 1945 до 1961 годы в Южной Корее григорианский календарь был совмещён с летосчислением от основания государства Кочосон в 2333 году до н. э. (считается годом ранее[что?]), легендарным началом правления Дан-Гуна. Таким образом, эти годы по счислению Данги (단기) нумеровались с 4278 по 4294. Эта нумерация неофициально использовалась и до этого вместе с корейским лунным календарём, иногда используется и в настоящее время.[прояснить] В Северной Корее с 8 июля 1997 года принято новое «летосчисление чучхе», началом которого является 1912 год — год рождения Ким Ир Сена.

Китайская Республика официально приняла григорианский календарь при своём провозглашении с 1 января 1912 года, но континентальный Китай вступил в период военной диктатуры с властью различных полевых командиров, использовавших различные календари. С объединением Китая под властью Гоминьдана в октябре 1928 года Национальное правительство постановило, что с 1 января 1929 года будет использоваться григорианский календарь. Тем не менее, Китай сохранил китайскую традицию нумерации месяцев, а началом летосчисления был назначен первый год провозглашения Китайской Республики — 1912 год. Эта система всё ещё используется на Тайване, считающем себя преемником Китайской Республики. После провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики континентальный Китай продолжил использовать григорианский календарь, но были отменены нумерация и летосчисление, введённые прежним правительством, и установлено соответствие с летосчислением от рождества Христова, принятым в СССР и на Западе.

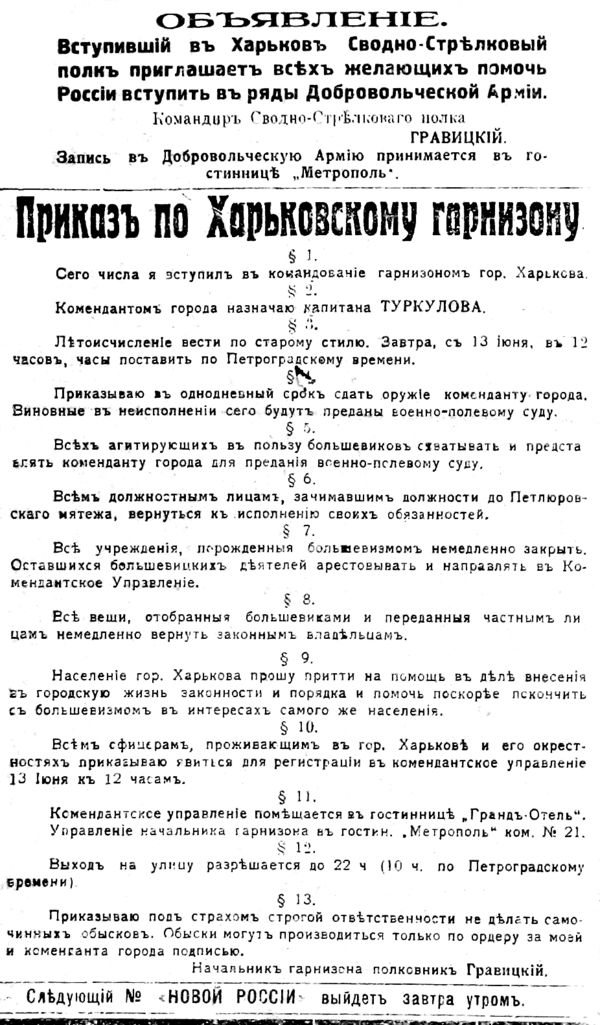

В России на территории, находившейся под контролем советской власти, григорианский календарь был введён декретом Совнаркома от 26 января 1918 года, согласно которому в 1918 году после 31 января следовало 14 февраля. На территориях бывшей Российской империи, находившихся под контролем других государственных образований, возникших после падения Временного правительства, даты официального введения нового стиля отличаются. Так, Временное Сибирское правительство ввело новый стиль декретом от 31 августа 1918 года, постановив считать день 1 октября 1918 днём 14 октября 1918 года[26]. А на Юге России продолжали жить по старому стилю вплоть до перехода территории под власть большевиков.

Таким образом, в ряде стран, в том числе и в России, в 1900 году был день 29 февраля, тогда как в большинстве стран его не было.

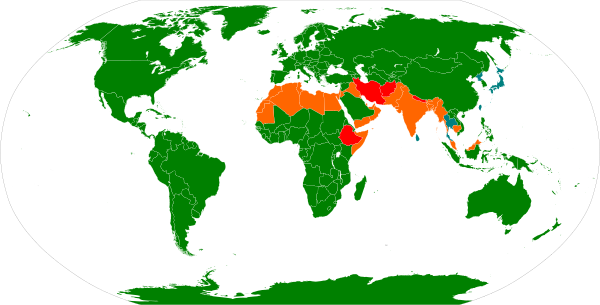

Одними из последних на григорианский календарь перешли Греция в 1923 году[18], Турция в 1926 году и Египет в 1928 году[14]. Другие арабские страны в гражданской жизни также перешли на григорианский календарь, последней стала Саудовская Аравия (2016)[27].

До сих пор не перешли на григорианский календарь Эфиопия (в стране используется эфиопский календарь)[14], Иран и Афганистан (иранский календарь), Непал (непальский календарь).

В следующих странах параллельно используются григорианский и национальный календари: Израиль (еврейский календарь), Индия (Единый национальный календарь Индии), Бангладеш (бенгальский календарь).

В Таиланде принят тайский солнечный календарь, который представляет собой григорианский календарь, но с другим летосчислением. Летосчисление нашей эры и национальное летосчисление параллельно используются в Китайской Республике (Тайвань) (календарь Миньго), КНДР (календарь чучхе), Японии (летосчисление по девизам правления).

С 1923 года большинство поместных православных церквей, за исключением Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Афона, приняло похожий на григорианский новоюлианский календарь, совпадающий с ним до 2800 года. Он также был формально введён патриархом Тихоном для употребления в Русской православной церкви 15 октября 1923 года. Однако это нововведение хотя и было принято практически всеми московскими приходами, но в общем вызвало несогласие в Церкви, поэтому уже 8 ноября патриарх Тихон распорядился «повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить». Таким образом, новый стиль действовал в РПЦ только 24 дня.

В 1948 году на Московском совещании Православных церквей постановлено, что Пасха, так же, как и все переходящие праздники, должна рассчитываться по александрийской пасхалии (юлианскому календарю), а непереходящие — по тому календарю, по которому живёт Поместная церковь.

Финляндская православная церковь празднует Пасху по григорианскому календарю.

Пролептический календарь

Пролептическим называется календарь, используемый для обозначения дат, более ранних, чем дата введения самого́ календаря. Например, для обозначения всех дат до нашей эры чаще всего используется юлианский календарь[28], введённый только с 1 января 45 года до н. э. — следовательно, более ранние даты обозначаются по пролептическому юлианскому календарю. В регионах, где не использовался юлианский календарь, датировка событий производится по пролептическому григорианскому календарю, определяющему датировку событий по правилам григорианского календаря до появления григорианского календаря 15 октября 1582 года.

Битва под Аустерлицем

Существует мнение, что разница между григорианским и юлианским календарями послужила причиной ошибки в совместных действиях австрийской и русской армий в 1805 году, что сыграло роль в поражении союзников при Аустерлице[29][30].

См. также

Примечания

Литература

Принят декрет о переходе РСФСР на григорианский календарь | Президентская библиотека

Принят декрет о переходе РСФСР на григорианский календарь | Президентская библиотека- Календарь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Селешников С. И. История календаря и хронология. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1970. — 224 с. — 11 000 экз.

- Буткевич А. В., Зеликсон М. С. при редакционном участии И. А. Климишина. Вечные календари. — Изд. 2. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. — 208 с. — 150 000 экз.

- Володомонов Н. В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. — Изд. 2. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. — 80 с. — 310 000 экз.

- Хренов Л. С., Голуб И. Я. Время и календарь. — Изд. 2. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. — 128 с. — 250 000 экз. — ISBN 5-02-014072-4.

- Климишин И. А. Календарь и хронология. — Изд. 3. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. — С. 98—105, 300—312. — 478 с. — 105 000 экз. — ISBN 5-02-014354-5.

- Куликов С. Нить времён. Малая энциклопедия календаря с заметками на полях газет. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. — 288 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-02-014563-7.

- Kalender. Historischer Lexikon der Schweiz (нем.).

- Barsoum, Ignatius A. (2003). The Scattered Pearls. Piscataway: Georgias Press.

- Blackburn, B. & Holford-Strevens, L. (1999). The Oxford Companion to the Year. Oxford University Press. ISBN 0-19-214231-3.

- Blackburn, B. & Holford-Strevens, L. (2003). The Oxford Companion to the Year: An exploration of calendar customs and time-reckoning, Oxford University Press.

- Blegen, Carl W. (n.d.). «An Odd Christmas». Posted with an introduction by Natalia Vogeikoff-Brogan on 25 December 2013. From the Archivist’s Notebook retrieved 1 April 2018.

- Borkowski, K. M., (1991). «The tropical calendar and solar year», J. Royal Astronomical Soc. of Canada 85(3): 121—130.

- Carabias Torres, A. M. (2012). Salamanca y la medida del tiempo. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

- Coyne, G. V., Hoskin, M. A., Pedersen, O. (Eds.) (1983). Gregorian Reform of the Calendar: Proceedings of the Vatican Conference to Commemorate its 400th Anniversary, 1582—1982. Vatican City: Pontifical Academy of Sciences, Vatican Observatory (Pontificia Academia Scientarum, Specola Vaticana).

- Duncan, D. E. (1999). Calendar: Humanity’s Epic Struggle To Determine A True And Accurate Year. HarperCollins. ISBN 9780380793242.

- Meeus, J. & Savoie, D. (1992). The history of the tropical year. Journal of the British Astronomical Association, 102(1): 40—42.

- Morrison, L. V. & Stephenson, F. R. (2004). Historical values of the Earth’s clock error ΔT and the calculation of eclipses. Journal for the History of Astronomy Vol. 35, Part 3, No. 120, pp. 327—336.

- Moyer, Gordon (May 1982). «The Gregorian Calendar». Scientific American, pp. 144—152.

- Moyer, Gordon (1983). «Aloisius Lilius and the Compendium Novae Rationis Restituendi Kalendarium». In Coyne, Hoskin, Pedersen (1983), pp. 171—188.

- Pattie, T.S. (1976) «An unexpected effect of the change in calendar in 1752». British Library Journal.

- Pedersen, O. (1983). «The Ecclesiastical Calendar and the Life of the Church». In Coyne, Hoskin, Pedersen (eds), Gregorian Reform of the Calendar: Proceedings of the Vatican Conference to Commemorate its 400th Anniversary. Vatican City: Pontifical Academy of Sciences, Specolo Vaticano, pp. 17—74.

- Richards, E. G. (1998). Mapping Time: The Calendar and its History. Oxford U. Press.

- Richards, E. G. (2013). «Calendars». In S. E. Urban and P. K. Seidelmann (eds.), Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (pp. 585—624). Mill Valley CA: University Science Books. ISBN 978-1-891389-85-6

- Seidelmann, P. K. (Ed.) (1992). Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. Sausalito, CA: University Science Books.

- Swerdlow, N. M. (1986). The Length of the Year in the Original Proposal for the Gregorian Calendar. Journal for the History of Astronomy Vol. 17, No. 49, pp. 109—118.

- Walker, G. W. «Easter Intervals». Popular Astronomy June 1945, Vol. 53, pp. 162—178, 218—232.

- Ziggelaar, A. (1983). «The Papal Bull of 1582 Promulgating a Reform of the Calendar». In Coyne, Hoskin, Pedersen (eds), Gregorian Reform of the Calendar: Proceedings of the Vatican Conference to Commemorate its 400th Anniversary. Vatican City: Pontifical Academy of Sciences, Specolo Vaticano, pp. 201—239.