Храм Василия Блаженного

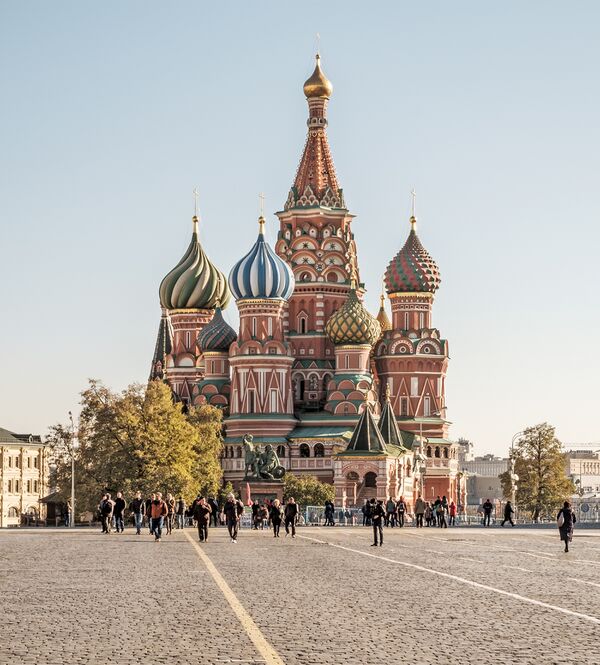

Храм Васи́лия Блаже́нного, официально собо́р Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву (также Покро́вский собо́р, собо́р Покрова́ на Рву) — православный храм на Красной площади в Москве, памятник русской архитектуры. Построен в 1555—1561 годах[1][2].

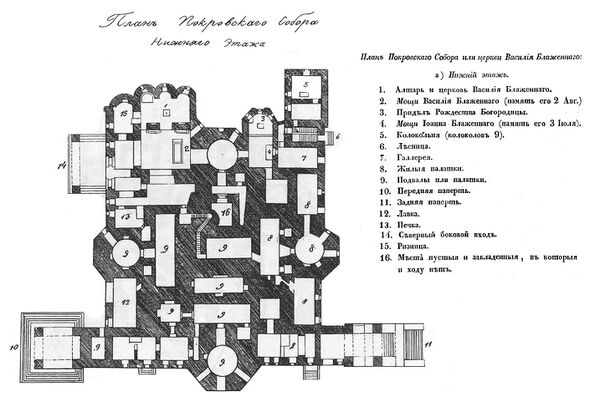

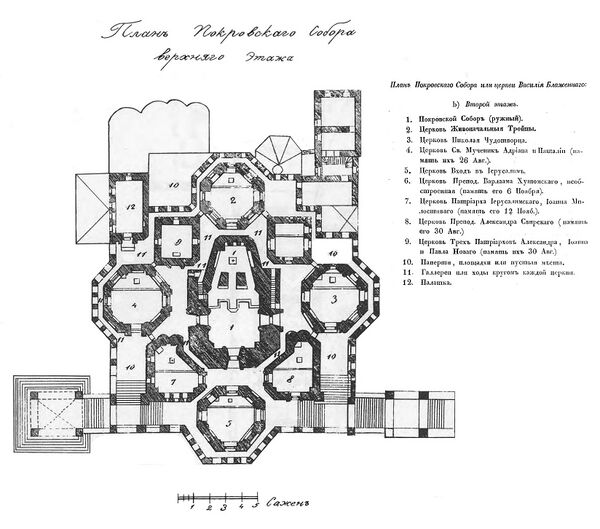

Объединяет одиннадцать церквей (приделов), часть из которых освящена в честь святых, дни памяти которых пришлись на решающие бои за Казань[3]. Центральная церковь сооружена в честь Покрова Пресвятой Богородицы, вокруг которой группируются отдельные церкви в честь: Святой Троицы, Входа Господня в Иерусалим, Николы Великорецкого, Трёх Патриархов: Александра, Иоанна и Павла Нового, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Александра Свирского и Варлаама Хутынского, размещённые на одном основании-подклете, а также придел в честь Василия Блаженного[4][5], по имени которого храм получил второе, более известное название, и церковь Иоанна Блаженного, вновь доступная с ноября 2018 года для посетителей музея и верующих после длительного закрытия[6].

В названии упомянут ров, проходивший вдоль Кремлёвской стены и служивший оборонительным укреплением (Алевизов ров), его глубина была около 13 метров, а ширина — около 36 метров[7][8].

Входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является филиалом Государственного исторического музея[9].

Что важно знать

| Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву | |||

|---|---|---|---|

| Страна |

|

||

| Город | Москва | ||

| Адрес | 109012, г. Москва, Красная пл., д. 7 | ||

| Ближайшая станция метро |

|

||

| Конфессия | православие | ||

| Патриархат | Московский | ||

| Епархия | Московская | ||

| Благочиние | Центральное | ||

| Тип помещения | Шатровый храм | ||

| Освящён | 29 июня 1561 | ||

| Придел(ы) | |||

| Престольный праздник |

|

||

| Реликвии |

мощи Василия Блаженного (под спудом), мощи Иоанна Блаженного (под спудом) |

||

| Основание | июнь 1555 г. | ||

| Основатель | Царь Иван Грозный, митрополит Макарий | ||

| Автор проекта | Постник Яковлев (согласно источникам XVII века, оспаривается) | ||

| Строительство | 1555—1561 годы | ||

| Имущество передано | Государственному историческому музею | ||

| Состояние |

|

||

| Статус | Охраняется государством | ||

| Сайт | shm.ru/museum/hvb/ | ||

| |||

|

Kremlin and Red Square, Moscow (Московский Кремль и Красная Площадь) |

|||

| Ссылка | № 545 в списке объектов всемирного наследия (en) | ||

| Критерии | (i), (ii), (iv), (vi) | ||

| Регион | Европа и Северная Америка | ||

| Включение | 1990 (14-я сессия) | ||

История

Строительство храмов около Кремлёвской стены в честь одержанных военных побед началось c Василия III, который повелел построить храм во имя Происхождения честнаго Креста Господня в честь взятия им Смоленска и посвятил его престолы тем праздникам и святым, дни памяти которых приходились на дни побед[3].

В результате Казанских походов царя Ивана Грозного к Московскому государству было присоединено Казанское ханство. Взятие Казани произошло 2 октября 1552 года в день памяти Киприана и Иустины, на следующий день после Покрова Пресвятой Богородицы. 1 октября 1554 года по повелению Иоанна IV Грозного в честь Казанской победы был освящён деревянный храм Покрова с семью приделами[10]. Он простоял менее года и был разобран, а на его месте заложили каменный собор[10]. Строительство храма началось в 1555 году. Основная его часть была возведена к осени 1559-го. Тогда же освятили все его церкви, кроме центральной. Спустя полтора года, 29 июня 1561, был освящён весь собор, а этот день стал датой завершения строительства храма[1][2].

Точная дата завершения строительства Покровского собора стала известна, когда реставраторы в 1957—1961 годах раскрыли текст храмозданной «летописи», сделанной по кругу на переходах от восьмерика к шатру и на гранях шатра Покровского храма[11]: «Божиим благоволением и Пресвятыя Богородицы милостию и всех святых молитвами повелением благочестивого царя великого князя Ивана Васильевича всея Руси самодержца и при его благородных чадех при царевиче Иване и при царевиче Феодоре по благословению Макария митрополита всея Руси совершена бысть святая сия церковь Покров Пресвятыя Богородицы в лета 7069 месяца июня 29 на память святых и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла в честь и славу Святыя Троицы»[12][13]. Отсюда получается дата 29 июня 1561 года, когда было завершено строительство церкви[14].

Существует несколько версий строительства собора[15]. По одной из них, возникшей в 1950-е годы, архитектором храма был известный псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма. Однако эта информация в нескольких источниках ставится под сомнение[1][16][17][18][19].

Согласно второй, широко известной, версии, Барма и Постник — два разных архитектора, участвовавших в строительстве. Их имена стали известны только в 1895 году, когда в рукописном сборнике XVII века, найденном в архивах Румянцевского музея, обнаружилась запись, где летописец говорил, что «Бог даровал» Ивану Грозному «двух мастеров русских по реклу [то есть по прозвищу] Постник и Барма»[20][21]. В другом сборнике кратко сообщается, что «мастер [собора] был Барма со товарищи». Летописец поясняет, что мастера эти «быша премудрии и удобны таковому чюдному делу». Ряд историков считает, что эта версия устарела[22][23][24].

По третьей версии собор был построен неизвестным западноевропейским мастером, предположительно итальянцем, как и значительная часть сооружений Московского Кремля, возведённых ранее. Отсюда и неповторимый стиль, сочетающий в себе традиции как русского зодчества, так и европейского зодчества эпохи Возрождения. Эта версия не нашла чёткого документального подтверждения, однако в её пользу говорит особенность архитектуры храма[25][26].

Согласно легендам, архитектор (архитекторы) собора был ослеплён по приказу Ивана Грозного, чтобы он не смог больше построить подобного храма[16][27]. Впервые легенду об ослеплении архитектора приводит иностранец, голштинский посол XVII века Адам Алеарий (Олеарий), он же называет собор «иерусалимским» [28][29].

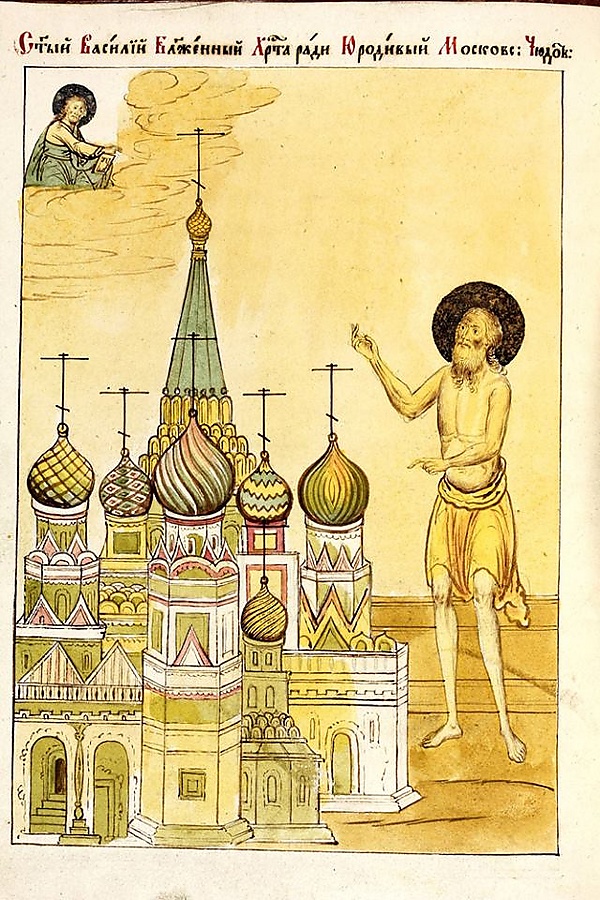

Другая легенда гласит, что деньги на возведение храма собирал Василий Блаженный: он приносил монеты на Красную площадь и бросал через правое плечо, никто не трогал их, пока юродивый перед смертью не передал всю сумму Ивану Грозному[30]. Считалось, что Василий умер в 1552 году, тогда как храм стали строить на три года позже. В настоящее время датой смерти святого Василия считают 1557 год[31].

В Новом летописце указывалось, что в день 2 августа 1588 (7096) года царь Фёдор Иванович установил празднество Василию Блаженному, и в 1588 году от гроба Василия совершилось множество чудес, так что Фёдор Иванович повелел устроить над его гробницей позолоченную серебряную раку, украшенную камнями и жемчугом, а также построить над его гробом каменный храм[32]. Так в 1588 году над мощами Василия Блаженного, находившимися под спудом под сводами паперти между приделами Святой Троицы и Трёх Патриархов, к Покровскому храму была пристроена десятая церковь, получившая его имя[33]. Для её устройства в северо-восточной части собора были заложены арочные проёмы. В архитектурном отношении церковь представляла собой самостоятельный храм с отдельным входом. Во времена Смуты поляки украли украшения с раки святого Василия, а в нижних церквях собора ставили лошадей[27][34].

По предположению некоторых историков, изначально собор задумывался как подобие семибашенного Влахернского монастыря с церковью Богородицы, в которой некогда произошло чудо Покрова. Своим наличием и местоположением он должен был утверждать новую государственную идеологию: «Москва — третий Рим». Что же касается восьмого придела, то учёные соглашаются с общепринятым мнением, основанным на летописном сообщении, что мастера построили храм «не якоже повелено было (царём), но яко по бозе разум даровался им в размерении основания»[35].

По другим данным, сама идея многопридельного собора принадлежала митрополиту Макарию, задумавшему воссоздать в центре Москвы образ святого города Иерусалима — города в городе, что также отвечало концепции Третьего Рима[17][36]. Покровский собор символизирует собой Небесный Иерусалим: архитекторы поставили несколько храмов на одном фундаменте, поскольку именно так они представляли себе «град обетованный»[37].

Однако значение цветовой раскраски куполов и по сей день остаётся неразгаданным. Ещё в XIX веке писатель Николай Чаев предположил, что цвет куполов храма можно объяснить сном блаженного Андрея Юродивого (Константинопольского) — святого подвижника, с которым, по церковному преданию, и связан праздник Покрова Божией Матери. Ему привиделся Небесный Иерусалим и там «были сады многие, в них древа высокие, колеблющиеся своими вершинками… Одни из деревьев цвели, другие златовидною листвою были украшены, иные имели плоды различные несказанной красоты»[38].

В середине XVI века собор имел строгий, но нарядный вид: расписанный в технике фрески и имитирующий кладку кирпичом. В то время не было крылец, церкви Василия Блаженного, вместо нынешней колокольни стояла звонница. Без более поздних пристроек собор изначально выглядел как здание со строгой композицией: шатровую церковь окружали восемь отдельных церквей, часть которых была освящена в честь святых, дни памяти которых пришлись на решающие бои за Казань[3], этот комплекс был в большей степени мемориальным[39][40].

Собор не отапливался. В 1588 году к нему была пристроена десятая церковь Василия Блаженного, ставшая отапливаемой. Богослужения в ней проводились ежедневно, в отличие от других церквей собора[41]. Название этой церкви закрепилось за собором[42].

В конце XVI века появились фигурные главы собора — взамен первоначального покрытия, сгоревшего во время очередного пожара. Это событие не имеет твёрдой летописной даты. Известно только, что при царе Фёдоре Ивановиче были сделаны «верхи у Троицы и у Покрова на Рву разными образцы и железом немецким обиты»[43].

Внутренние помещения собора, соединённые между собой лабиринтом переходов, отличаются небольшими размерами и маленькой вместимостью. В дни больших церковных праздников жители Москвы и священнослужители собирались на Красной площади. Духовенство храма располагалось на Лобном месте, на котором устанавливался аналой, а сам собор служил своеобразным огромным алтарём условного храма под открытым небом[44][45][46].

Во второй половине XVII века во внешнем облике собора произошли существенные изменения[47]. В 1670-х годах ансамбль дополнила шатровая колокольня, открытое гульбище перекрыли сводами и превратили во внешнюю галерею, которая шла вокруг девяти церквей второго яруса, на фасадах и в интерьерах собора появилась яркая пёстрая орнаментальная роспись. Тогда же, при благоустройстве Красной площади, стоявшие на ней деревянные церкви были разобраны, а их престолы перенесены в пристроенные к Покровскому собору церкви и в интерьеры самого храма и колокольни. С согласия патриарха Иоакима, к прежним десяти престолам добавили ещё восемь, носивших имя упразднённых[27]. В 1672 году к собору пристроили небольшой придел над могилой ещё одного почитаемого московского блаженного — Иоанна, погребённого на этом месте в 1589-м. Не существует однозначных сведений о том, сколько престолов было перенесено тогда в собор. Опись ветхостей, составленная в 1688 году, указывает только на двадцать[48][49].

До перестройки колокольни Ивана Великого в Кремле в 1600 году собор являлся самым высоким сооружением Москвы[26]. Его высота составляет 64 метра.

В конце 1670-х – начале 1680-х собор значительно отремонтировали, в подклет храма перенесли престолы восьми церквей. В ходе работ деревянные галереи-гульбища заменили на кирпичные, вместо звонницы устроили шатровую колокольню и сделали новое покрытие. Внешняя и внутренняя галереи, площадки и парапеты крылец были расписаны травным орнаментом. Эти обновления были завершены к 1683 году, а сведения о них включены в надписи на керамических изразцах, которыми украсили фасад собора[50][51].

В книге 1722 года в храме значилось 20 церквей (престолов):

- Живоначальной Троицы

- Входа в Иерусалим

- Параскевы-Пятницы

- Николы Великорецкого

- Усекновения главы Иоанна Предтечи

- Варлаама Хутынского

- Апостола Андроника

- Киприана и Иустинии

- Григория Армянского

- Ризположения Богородицы (с мощами Иоанна Блаженного)

- Василия Великого

- Девы Феодосии

- Александра Свирского

- Сергия Радонежского

- Марии Египетской

- Богоявления

- Всех Святых

- Трёх Патриархов

- Покрова Пресвятой Богородицы

- Василия Блаженного[52][53][54].

В 1737 году в Москве произошёл Троицкий пожар, и храм практически полностью выгорел[55]. В документах собора за тот год впервые упоминается имя архитектора Ивана Мичурина, под руководством которого проводились работы по восстановлению архитектуры и интерьеров собора. Мастер составил сметы с описанием ветхостей собора[56][57][58].

С 1784 по 1786 год по указу Екатерины II собор значительно ремонтировали. На ремонтные работы храма Екатерина выделила московскому архиепископу Платону 10 тысяч рублей[27]. Руководил работами архитектор Иван Яковлев. В результате работ восьмерик и барабан с главкой Феодосиевской церкови разобрали, нижний ярус превратился в крытую паперть церкви Василия Блаженного, а престол упразднили. В помещении второго яруса устроили новую соборную ризницу (где находилась ризница ранее, неизвестно[59])[60]. Тогда же разобрали пристроенные к собору в XVII веке и обезображивавшие его внешний облик церкви, за исключением церкви Рождества Богородицы. Бывшие зелёными до этого ремонта главы окрасили в соответствии с обнаруженными цветами. С тех пор главы собора разноцветные.

В это время собор ещё не приобрёл свой нынешний вид. От Спасских ворот здание заслонялось книжными двухэтажными лавками, а со стороны Лобного места было застроено Яблочным рядом. Только при Александре I произвольно поставленные лавки были сломаны, а косогор выровнен[27].

В 1812 году в подклете Покровского собора занявшие Москву французы держали лошадей. Существует легенда, что Наполеон Бонапарт, восхищённый красотой храма, намеревался перевезти его во Францию[40]. Однако когда понял, что это невозможно, решил взорвать собор. По легенде, дождь загасил фитили французских пушек после молитвы москвичей. Документальных подтверждений этой истории нет[45].

Ещё одно предание гласит, что Наполеон, подъехав к Кремлю 3 (15) сентября около трёх часов дня, сказал: «Сожгите эту мечеть». Взрыва не произошло, но вся утварь, ризница и иконостасы были разграблены и осквернены. Был похищен даже железный колпак с мощей блаженного Иоанна юродивого. Крышу собора сильно повредили камни от взорванных кремлёвских строений[61][62].

После Отечественной войны 1812 года Красную площадь начали благоустраивать, но в это время собор всё ещё не имел современного вида. Известна история, как Александр I, будучи в Англии после войны, увидел изображение Покровского собора без пристроек и не узнал его[40][61]. В 1817 году архитектор Осип Бове, реконструируя Красную площадь с торговыми рядами, выложил подпорную стену храма «диким» камнем и установил чугунную ограду: сначала вдоль Москворецкой улицы, а в 1834 году, после прокладки Масляного переулка, ещё и с южной стороны храма[63][64][62][65]. В XIX веке, после того как реку Неглинку закрыли в трубу, из ажурной чугунной решётки с её набережной сделали ограду Покровского храма[45].

Французский путешественник Астольф де Кюстин в книге «Россия в 1839 году» так описывает собор:

Я видел его лишь издали и совершенно очарован. Вообразите себе скопище маленьких, разной высоты, башенок, составляющих вместе куст, букет цветов; вернее, вообразите себе корявый плод, весь усеянный наростами, дыню-канталупу с бугристыми боками, или, ещё лучше, разноцветный кристалл, ярко сверкающий своими гладкими гранями в солнечных лучах, как бокал богемского или венецианского стекла, как расписной дельфтский фаянс, как лаковый китайский ларец: это чешуйки золотых рыбок, змеиная кожа, расстеленная поверх бесформенной груды камней, головы драконов, шкура хамелеона, сокровища алтарей, ризы священников; и всё это увенчано переливчатыми, как шелка, шпицами; в узких просветах между нарядными щеголеватыми башенками сияет сизая, розовая, лазурная кровля, такая же гладкая и сверкающая на солнце; эти пёстрые ковры слепят глаза и чаруют воображение[66].

Однако не все иностранные путешественники лестно отзывались о необычном Покровском соборе, некоторые называли его варварским[25].

Дом на Пятницкой улице принадлежал причту Покровского собора с 1851 года[67]. В 1913 году настоятелем собора стал отец Иоанн Восторгов — известный в то время проповедник, церковный и общественный деятель, связанный с Григорием Распутиным. Отец Иоанн прожил остаток жизни в доме на Пятницкой улице. После революции и свержения царской семьи он читал воскресные проповеди с Лобного места, осуждая большевиков. Активная общественная деятельность отца Иоанна вызвала беспокойство советских властей. Первоначально против него выдвинули обвинение в антисемитизме; как повод использовался молебен, отслуженный Иоанном 3 мая 1918 года в память мученика Гавриила Белостокского, мощи которого хранились в Покровском соборе. Протоиерей Иоанн Восторгов был арестован 31 мая и заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. 4 сентября Иоанн Восторгов был во внесудебном порядке приговорён к расстрелу решением Следственной комиссии Революционного трибунала при ВЦИК. 5 сентября его расстреляли и похоронили в безвестной общей могиле на месте казни на Братском воинском кладбище[68]. В 2000 году отец Иоанн был причислен к лику святых Русской православной церкви[69].

В 1890-х годах в храме впервые была осуществлена научная реставрация под руководством архитекторов А. М. Павлинова и С. У. Соловьёва при наблюдении Московского археологического общества: были укреплены полы и своды ризницы, в ней появились витражные окна, была исправлена кирпичная кладка шатра центральной церкви и восстановлено изразцовое убранство на нём[70][71].

В 1918 году Покровский собор стал одним из первых культурных объектов, взятых под государственную охрану как памятник национального и мирового значения. Тогда же в верхних церквах были прекращены службы. С этого момента началась его музеефикация. Первым смотрителем музея стал протоиерей Иоанн Кузнецов. В послереволюционные годы собор находился в бедственном положении. Во многих местах протекала крыша, были выбиты стёкла, зимой внутри церквей лежал снег[72][73]. В 1920-е годы в соборе провели ремонтно-реставрационные работы, которыми руководили архитекторы Николай Курдюков и Александр Александрович Желябужский[70].

В 1923 году было принято решение о создании в соборе историко-архитектурного музея. Его первым заведующим стал научный сотрудник Государственного исторического музея Е. И. Силин. Музей открыли для посетителей 21 мая 1923 года, параллельно велось комплектование фондов[74].

В 1923—1949 годах в музее проводились масштабные реставрационные работы под руководством архитектора Д. П. Сухова. Легенды приписывали храму сеть подземных ходов. В 1924 году реставратор и архитектор Дмитрий Сухов и спелеолог-историк Игнатий Стеллецкий под приделом Иоанна Милостивого обнаружили замурованную комнату, в полу которой виднелась глубокая яма. Окна-бойницы комнаты были заложены кирпичом. «В нижнем ярусе церкви вместо обычных окон — амбразуры, как со стороны реки, так и со стороны Красной площади. В лабиринте подвалов собора к амбразурам такие же подступы, как и для пушек в башнях Китай-города и любого из монастырей», — писал Игнатий Стеллецкий. Это открытие навело его на мысль о том, что в XVI веке нижняя часть собора Василия Блаженного предназначалась для ведения боя. Теория о ходах, ведущих от храма на территорию Кремля, подтвердилась в настоящее время, когда в случайно обнаруженный провал у фундамента пробрался барсук, предположительно из Тайницкого сада. Кроме того, проведённые работы позволили восстановить первоначальный вид галереи[75][76].

В 1928 году музей «Покровский собор» стал филиалом Государственного исторического музея. Несмотря на регулярные реставрационные работы, храм был всегда открыт для посетителей. Он закрывался только один раз — во время Великой Отечественной войны. В 1929 году в соборе окончательно запретили богослужения, сняли и переплавили почти все колокола[62] Уцелели лишь два на самой колокольне и два в экспозиции музея.

Согласно легенде, в 1930-е произошёл инцидент Иосифа Сталина с Лазарем Кагановичем, когда тот представлял Сталину проект реконструкции Красной площади и снял с макета фигурку собора, вождь скомандовал: «Лазарь, поставь на место!»[77][78][45]

Ближе к собору в 1931 году передвинули бронзовый памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который стоит на Красной площади с 1818 года[79][40][80].

В 1933 году власти постановили, что храм мешает автомобильному движению, и предложили реставратору Петру Барановскому заняться обмерами для сноса. Он отказался и пригрозил покончить с собой, если храм будет снесён. Об этом писал В. Песков в газете «Комсомольская правда» от 4 июля 1965 года[81]. Также дочь архитектора Ольга Барановская рассказывала, что он написал телеграмму Сталину с просьбой «предотвратить уничтожение Храма Василия Блаженного, так как это принесёт политический вред советской власти»[82][83]. Однако не существует официальных свидетельств тому, что Пётр Барановский активно выступал за защиту собора от уничтожения.

По окончании Великой Отечественной войны собор начали восстанавливать, и 7 сентября 1947 года, в день празднования 800-летия Москвы, музей вновь открылся[84].

В 1954—1955 годах была проведена реставрация фасадов собора, включающая тщательное исследование красочных слоёв. При этом открылась роспись «под кирпич» XVI века, этот облик частично вернули собору, восстановив также белокаменные детали декора. Окончательно роспись, имитирующая кирпичную кладку, была восстановлена в 1978-1980 годах. В ходе работ перекрыли и покрасили купола[48][47].

В 1967—1969 годах впервые за всю историю собора главы, накрытые железом и требующие реставрации каждые десять лет, были перекрыты медью, не нуждающейся в обновлении долгое время[85].

В 1990 году музей вновь начал собирать колокола, имеющаяся коллекция — одна из наиболее богатых действующих собраний в России. В звоне собора имеются колокола весом от 8 кг до 2,6 т. Всего в музее 19 колоколов, созданных в 1547—1996 годах, отлитых в России и за рубежом[86].

С 1991 года Покровский собор находится в совместном пользовании Государственного исторического музея и Русской православной церкви. Богослужения совершаются регулярно в воскресные дни, в престольные праздники 15 августа и 14 октября, в день освящения собора 12 июля, в день памяти отца Иоанна Восторгова 5 сентября, и на второй день Светлой седмицы (Пасхи) священниками Патриаршего подворья храмов в Зарядье и Китай-городе[86][87].

Современность

Указом Президента РСФСР от 18 ноября 1991 года, Русской Православной Церкви было разрешено проведение регулярных богослужений в кремлёвских соборах и соборе Василия Блаженного. В соответствии с этим указом между Министерством культуры РФ и Московской Патриархией в ноябре 1992 года было заключено Соглашение «Об использовании храмов Московского Кремля и храма Покрова на Рву (собор Василия Блаженного) на Красной площади в Москве»[87].

Первое богослужение состоялось на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 1 (14) октября 1991[87].

В 2001-м начались реставрационные работы, которые продолжались десять лет, закончились к 450-летнему юбилею и обошлись в 390 млн рублей. В результате восстановили интерьеры десяти церквей, отреставрировали икону Покрова Пресвятой Богородицы, подклетам вернули первоначальный вид[88] [89][90].

В 2008 году собор вошёл в семёрку «чудес света» России[91].

На 2024 год Покровский собор является филиалом Государственного исторического музея. Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России[9].

15 августа 1997 года после реставрации была открыта церковь Василия Блаженного, в которой стали совершаться регулярные богослужения. Каждое воскресенье в церкви Василия Блаженного в 10 часов утра служится Литургия с акафистом Василию Блаженному[87].

В феврале 2021 года в рамках проекта по максимальной доступности экспозиционного пространства для незрячих и слабовидящих людей, который ГИМ реализует с 2018 года, на территории храма были открыты две тактильные модели Покровского собора. Металлическая модель установлена перед входом в храм, а разборная модель из пластика, дающая возможность ознакомиться с устройством первого яруса собора, размещена внутри храма[92].

Архитектура

Покровский собор имеет центрическую архитектурную композицию: на мощном подклете, составляющий первый ярус, возвышается ансамбль из девяти первоначальных церквей, окруженных внешней галереей. Изначально облик собора отличался строгостью, ему были присущи многочастность композиции, отсутствие акцентированного главного фасада, преобладающее значение богатого внешнего облика при сравнительно небольших внутренних помещениях, важная роль отводилась декоративным элементам[1].

Храм выстроили из кирпича, а его фундаменты, цоколь и ряд деталей выполнены из белого камня. Западный участок внутренней галереи имеет нехарактерное для русской архитектуры плоское перекрытие, сложенное из кирпича. Его удерживает специальная металлическая конструкция, которая находится на чердаке храма. Детали этой конструкции видны на перекрытии. Купольные своды верхних церквей собора выложены из маломерного кирпича. Прочность им придают положенные под углом к основной кладке кирпичи, образующие розетку или спираль. Изображение розетки можно увидеть в росписи сводов нескольких церквей собора[1][93].

Храм Василия Блаженного — сооружение удивительно нарядное, праздничное, похожее на гигантское растение, на цветущий куст. Отдельные части здания (купола, орнаменты, раскраска) и в самом деле имели растительные формы, при этом очень сложные, затейливые и разнообразные.

— Д. С. Лихачёв «Культура русского народа X—XVII веков»[94]

Собор уникален тем, что у здания высотой более 60 метров нет глубокого фундамента — только высокий подклет на искусственно подсыпанном холме на месте оборонительного рва. Эта особенность ставит под сомнение существующую легенду о том, что в подвалах Покровского собора находится библиотека Ивана Грозного. Единственно возможным фундаментом был ленточный, едва ли достигающий глубины двух метров[95][77].

На конец 2018 года собор состоит из одиннадцати церквей:

- Церковь Василия Блаженного (северо-восток)

- Церковь Александра Свирского (юго-восток)

- Церковь Иоанна Блаженного (юго-восток)[39].

- Церковь Варлаама Хутынского (юго-запад)

- Церковь Входа Господня в Иерусалим (запад)

- Церковь Григория Армянского (северо-запад)

- Церковь Киприана и Иустины (север)

- Церковь Николы Великорецкого (юг)

- Церковь Святой Троицы (восток)

- Церковь Трёх Патриархов (северо-восток)

- Центральная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская)[5].

Восемь церквей — четыре осевые и четыре поменьше между ними — увенчаны луковичными главами и сгруппированы вокруг возвышающейся над ними центральной столпообразной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы, завершённой шатром с маленькой главкой. Этот шатёр выразил идею божественного Покрова, распростёртого на Русской землёй. Был создан собор святых заступников за русскую землю[96]. У Покровского собора всего одиннадцать куполов: девять из них расположены над церквями (по числу престолов), ещё два находятся над приделом Василия Блаженного и над колокольней[5].

К приделу Василия Блаженного примыкает придел Иоанна Блаженного, устроенный на месте обретения мощей юродивого Иоанна Московского, по прозвищу Большой Колпак, погребённого здесь в 1589 году. Существует версия, что когда его отпевали, загремел сильный гром и засверкала молния, что вселило страх в москвичей. В храме, где совершалось погребение, «опалило иконы, побило многих людей, а коломенского священника Иоанна подняло в воздух»[27]. Позже многие больные, молившиеся над гробом юродивого, получили исцеление. В 1672 году Иоанн Московский был причислен к лику святых. Тогда же в соборе состоялось обретение мощей Иоанна Блаженного[97]. Вначале придел был освящён в честь Ризположения, но в 1680 году переосвящён как Рождество-Богородицкий, а в 1916 году он был переосвящён во имя блаженного Иоанна. В приделе хранились и железные вериги Иоанна, которые возлагались на страждущих[98][27].

Все девять церквей объединены общим основанием, обходной (первоначально открытой) галереей и внутренними сводчатыми переходами. Десятый придел, освящённый в честь Василия Блаженного, мощи которого находились на месте постройки храма, был пристроен к собору в 1588 году[99][27]. Одиннадцатую церковь в честь Иоанна Блаженного пристроили к собору с юго-восточной стороны в 1672 году[39][100].

Интерьеры

В Покровском соборе отсутствуют подвалы. Церкви и галереи стоят на едином основании — подклете, состоящем из нескольких помещений. Прочные кирпичные стены подклета до 3 м в толщину перекрыты сводами. Высота помещений составляет около 6,5 м[50].

Конструкция двух одинаковых подклетов — северного и южного — уникальна для XVI века. Их коробовый свод большой протяжённости не имеет поддерживающих столбов. Стены прорезаны узкими отверстиями — продухами[93].

Раньше помещения подклета были недоступны для прихожан. Глубокие ниши-тайники в нём использовали как хранилища. Их закрывали дверями, от которых до наших дней сохранились только петли. До 1595 года в подклете, возможно, прятали царскую казну. Существует предание, что зажиточные горожане также приносили сюда на хранение своё имущество[101][50].

В подклет вела внутристенная белокаменная лестница из центральной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, о которой знали только посвящённые. Позднее этот узкий ход был заложен, однако в процессе реставрации 1930-х годов потайную лестницу обнаружили.

В процессе реставрации начала 2010-х годов в полу ризницы сделали стеклянное «окно» для того, чтобы посетители смогли увидеть нетронутую подлинную кладку церкви Василия Блаженного. Существование неглубокого подполья высотой менее двух метров между полом ризницы и верхними сводами находящейся ниже паперти реставраторы объясняют строительными потребностями[53].

В подклете находятся иконы, связанные с посвящениями церквей храма. Самая древняя из них — икона святого Василия Блаженного конца XVI века — написана специально для Покровского собора. Также там экспонируются две иконы XVII века — «Покров Пресвятой Богородицы» и «Богоматерь Знамение»[102][103]. Вторая написана в 1780-х годах и является списком фасадной иконы, расположенной на восточной стене собора. Ранее список располагался над входом в придел Василия Блаженного[104].

По периметру собора вокруг всех церквей второго яруса проходит внешняя обходная галерея. Ещё одна галерея окружает центральную церковь Покрова Богородицы[86]. Во второй половине XVII века галерея была расписана растительным орнаментом. Позднее в соборе появилась сюжетная масляная живопись, которая неоднократно обновлялась. В настоящее время на галерее раскрыта темперная роспись. На восточном участке сохранена масляная живопись XIX века — изображения святых в сочетании с растительным орнаментом[105].

В середине XIX века застеклённая галерея стала частью интерьера собора. Арочные входные проёмы ведут с внешней галереи на площадки между церквами и соединяют её с внутренними переходами[106]. Резные кирпичные входы-порталы, ведущие в центральную церковь, органично дополняют декор. Южный портал сохранён в своём первоначальном виде, без поздних обмазок, что позволяет увидеть его убранство.

Раньше дневной свет проникал в галерею из окон, расположенных над проходами на гульбище. В настоящее время её освещают слюдяные фонари XVIII века, которые ранее использовали во время крестных ходов[105]. Многоглавые навершия выносных фонарей напоминают силуэт собора[106].

Пол галереи выложен из кирпича «в ёлку», сохранились кирпичи XVI века — более тёмные и устойчивые к стиранию, чем современные реставрационные кирпичи[106].

Свод западного участка галереи перекрыт плоским кирпичным потолком. Он демонстрирует уникальный для XVI века инженерный приём устройства перекрытия: множество маленьких кирпичиков закреплены известковым раствором в форме кессонов (квадратов), рёбра которых выступают над уровнем кладки[106]. На этом участке галереи пол выложен узором «в розетку», а на стенах воссоздана первоначальная роспись, имитирующая кирпичную кладку[105].

Две галереи объединяют приделы собора в единый ансамбль. Узкие внутренние переходы и широкие площадки создают впечатление «города церквей». Пройдя лабиринт внутренней галереи, можно попасть на площадки крылец собора. Их своды представляют собой «цветочные ковры». На верхней площадке правого крыльца перед церковью Входа в Иерусалим сохранились основания столбов или колонн — остатки украшения входа[106]. Возможно, это основания для «тощих» свечей. Подобные можно увидеть в малых церквах Покровского собора: Григория Армянского и Варлаама Хутынского.

Придел был пристроен к собору в 1588 году над захоронением святого Василия Блаженного после его канонизации по повелению царя Фёдора Иоанновича, о чём повествует стилизованная надпись на стене[107][108].

Придел кубической формы перекрыт крещатым сводом и увенчан небольшим световым барабаном с главкой. Покрытие придела выполнено в едином стиле с главами верхних церквей собора[106]. Пол покрыт чугунными плитами Каслинского литья[105].

Масляная роспись придела выполнена в 1905 году — к 350-летию начала строительства собора. В куполе изображён Спас Вседержитель, в барабане — праотцы, в перекрестиях свода — Деисус (Спас Нерукотворный, Богоматерь, Иоанн Предтеча), в парусах свода — евангелисты. На северной и южной стенах расположены сцены из жития святого Василия Блаженного: «Чудо спасения на море» и «Чудо о шубе». Нижний ярус стен украшает традиционный древнерусский орнамент в виде полотенец. На западной стене представлен храмовый образ «Покров Пресвятой Богородицы». В верхнем ярусе находятся изображения святых покровителей царствующего дома: Фёдора Стратилата, Иоанна Предтечи, святой Анастасии, мученицы Ирины. На южной стене придела находится редкая большемерная икона, написанная на металле, — Богоматерь Владимирская с избранными святыми московского круга «Днесь светло красуется славнейший град Москва» (1904)[106].

Иконостас был выполнен в 1895 году по проекту архитектора Андрея Павлинова. Это так называемый иконостас с заворотом — он продолжается на боковых стенах придела[109]. Иконы написаны под руководством знаменитого московского иконописца и реставратора Осипа Чирикова, чья подпись сохранилась на иконе «Спас на престоле». В состав иконостаса входят более ранние иконы: «Богоматерь Смоленская» XVI века и местный образ «Св. Василий Блаженный на фоне Кремля и Красной площади» XVIII века[110][109].

Над захоронением Василия Блаженного установлена рака, украшенная резной сенью — одна из наиболее почитаемых московских святынь. Рака святого была осквернена в Смутное время. Однако сохранился покров на раку с шитым образом Василия Блаженного, изготовленный в 1589 году в мастерских царицы Ирины Годуновой из атласа и шёлка с шитьём золотыми нитями, что способствовало сохранности ткани. После 1917 года, когда в соборе создали музей, его сотрудники понимали ценность покрова как бесценного образчика церковно-прикладного искусства и сумели сохранить[111][17].

Придел Василия Блаженного был закрыт в 1929 году. Лишь в конце XX века было восстановлено его декоративное убранство. 15 августа 1997 года, в день памяти Святого Василия Блаженного, в приделе возобновили воскресные и праздничные богослужения. На сегодняшний момент это единственный придел в храме, где проходят регулярные богослужения[112][113].

Юго-восточная церковь освящена во имя преподобного Александра Свирского, прославившегося на Русском Севере, потому что 30 августа 1552 года, в день памяти святого, состоялась одна из важных битв Казанского похода — разгром конницы царевича Япанчи на Арском поле[113][114].

Церковь высотой 15 м является одной из четырёх малых церквей, её площадь составляет 4,4×2,8 м. Основание — четверик — переходит в невысокий восьмерик и завершается цилиндрическим световым барабаном и сводом[106].

Первоначальный облик интерьера церкви XVI века восстановлен во время реставрационных работ 1920-х и 1979—1980-х годов: кирпичный пол рисунком «в ёлку», профилированные карнизы. Стены церкви покрывает роспись, имитирующая кирпичную кладку. В куполе изображена «кирпичная» спираль — символ вечности.

Иконостас церкви также был реконструирован. Между деревянными балками (тяблами) вплотную друг к другу расположены иконы XVI — начала XVIII века. Нижнюю часть иконостаса закрывают искусно вышитые подвесные бархатные пелены, на которых изображён традиционный Голгофский крест.

Юго-западная церковь освящена во имя преподобного Варлаама Хутынского, новгородского святого, основателя и игумена Спасо-Преображенского Хутынского монастыря — в честь этого святого отец Ивана Грозного Василий III взял иноческое имя в предсмертном постриге, потому что он особо почитался как покровитель царского рода[3][36][113]. Свидетельства указывают, что этому святому молился великий князь Василий, прося послать ему законного наследника, которым стал Иван Васильевич. Также появление этой церкви в Покровском соборе связывают с тем, что 6 ноября 1552 года в день памяти святого состоялся торжественный въезд царя в Москву из Казанского похода[115].

Придел также является одной из четырёх малых церквей собора высотой 15,2 м. Её основание имеет форму четверика, вытянутого с севера на юг со смещением апсиды к югу. Нарушение симметрии в построении храма было вызвано необходимостью устройства широкого парадного прохода между малой церковью и центральной частью храма — церковью Покрова Пресвятой Богородицы[106]. Особенность архитектуры церкви — неправильная форма апсиды — определила смещение Царских врат вправо[103]. Четверик церкви переходит в невысокий восьмерик. Цилиндрический световой барабан перекрыт сводом. Церковь освещает древнейшее в соборе паникадило XV века.

Тябловый иконостас церкви реконструирован в 1938 году и состоит из икон XVI—XVIII веков[103]. Особый интерес представляет отдельно висящая икона «Видение пономаря Тарасия». Она была написана в Новгороде в конце XVI века. Сюжет иконы основан на рассказе из жития Варлаама Хутынского о видении пономарю Хутынского монастыря бедствий, грозящих Новгороду: наводнения, пожаров, «мора». Иконописец изобразил панораму города с топографической точностью. В композицию органично включены сцены ловли рыбы, пахоты и сева, повествующие о повседневной жизни древних новгородцев[106].

Западная церковь освящена в честь праздника Входа Господня в Иерусалим, с которым ассоциировался торжественный въезд в Москву русского войска во главе с Иоанном Грозным после победы над Казанским ханством[39].

Покровский собор с приделом Входа Господня в Иерусалим стал литургическим центром празднования Вербного воскресения. В нём завершалось шествие на осляти патриарха из Успенского собора, поэтому придел и был пристроен с ближайшей к Кремлю стороны[116][113].

Церковь является одной из четырёх больших церквей и представляет собой восьмигранный двухъярусный столп, перекрытый сводом. Храм отличается большими размерами и торжественным характером декоративного убранства[106]. Во время реставрации были открыты фрагменты убранства XVI века. Древней живописи в церкви не обнаружено. Над северным входом сохранился след от снаряда, попавшего в стену в октябре 1917 года[77][117].

Существующий ныне иконостас перенесён в придел в 1770 году из разобранного кремлёвского собора Александра Невского[118]. Он богато украшен ажурными оловянными золочёными накладками, которые придают лёгкость четырёхъярусной конструкции. Иконы нижнего ряда повествуют о Сотворении мира[106].

В расположенной рядом церкви Григория Армянского представлена икона «Святой Александр Невский в житии» XVII века. Уникальный по иконографии образ происходит, вероятно, из собора Александра Невского. В центре иконы представлен благоверный князь, а вокруг расположены 33 клейма с сюжетами из жития: Невской битвой, поездкой князя в ханскую ставку, а также чудесами от иконы после его кончины.

Северо-западная церковь собора освящена во имя святителя Григория, просветителя Великой Армении, умершего в 325 году. Он обратил в христианство царя и всю страну, был епископом Армении. Его память отмечается 30 сентября (13 октября)[113]. В 1552 году в этот день начался штурм Казани[87], и была взята Арская башня крепостной стены Казани[3][113].

Церковь является одной из четырёх малых церквей собора высотой 15 м, также представляет собой четверик, переходящий в невысокий восьмерик. Её основание вытянуто с севера на юг со смещением апсиды из-за прохода к центральной части храма. Световой барабан перекрыт сводом[106].

Тябловый иконостас состоит из икон XVI—XVII веков. Царские врата смещены влево из-за нарушения симметрии внутреннего пространства. В местном ряду иконостаса — образ святителя Иоанна Милостливого, патриарха Александрийского. Иконостас был реконструирован в 1920-х годах[103]. Нижнюю часть иконостаса закрывают шёлковые и бархатные пелены с изображением Голгофских крестов.

В 1787 году по просьбе состоятельного вкладчика Ивана Кислинского придел был переосвящён в честь его небесного покровителя Иоанна Милостивого. В 1920-х годах церкви вернули её прежнее название.

В церкви восстановлено архитектурное убранство XVI века: древние окна, полуколонны, карнизы, кирпичный пол, выложенный «в ёлку». Как и в XVII веке, стены побелены[106].

Интерьер церкви дополняют так называемые «тощие» свечи XVII—XIX веков — большие деревянные расписные подсвечники старинной формы. В их верхней части расположено металлическое основание, в которое ставили обычные восковые свечи.

Северная церковь собора имеет необычное для русских храмов посвящение во имя христианских мучеников Киприана и Иустины, живших в III—IV веках в Антиохии. Киприан был языческим колдуном, обращённым в христианство набожной Иустиной. Оба приняли смерть при римском императоре Деции. День их памяти — 2 (15) октября. В этот день в 1552 году войска царя Ивана IV взяли штурмом Казань[103].

В 1780-х годах в церкви появилась масляная роспись. На стенах представлены сцены жития святых: в нижнем ярусе — Адриана и Наталии, в верхнем — Киприана и Иустины. Их дополняют многофигурные композиции на тему евангельских притч и сюжеты из Ветхого Завета. Роспись образов мучеников IV века Адриана и Наталии связана с переименованием церкви в 1786 году, когда состоятельная вкладчица Наталья Михайловна Хрущёва пожертвовала средства на ремонт и просила освятить церковь в честь её небесных покровителей[103]. В 1920-х годах, в начале научной музейной деятельности в соборе, церкви вернули её первоначальное название[106].

В церкви представлены хоругви XIX века — иконы-знамёна, которые носили во время крестных ходов, сохранились на стенах и крепления для них. Белокаменный пол настелен в XVIII веке. Тогда же, в 1780 году, был выполнен резной по дереву позолоченный иконостас в стиле классицизма[103]. В нижнем ряду иконостаса изображены сцены Сотворения мира — дни первый и четвёртый[119]. В 2007 году росписи стен и иконостас были отреставрированы при благотворительной поддержке акционерного общества «Российские железные дороги»[106].

Южная церковь освящена в честь Великорецкого образа Николая Чудотворца. Икона святителя была обретена в городе Хлынове на реке Великой и впоследствии получила название «Никола Великорецкий»[120][113]. В 1555 году по приказу царя Ивана Грозного чудотворную икону пронесли крестным ходом по рекам из Вятки в Москву — по всем присоединённым землям, в знак их вхождения в православную державу[121].

Церковь — одна из больших, её высота 28 метров, представляет собой двухъярусный восьмигранный столп со световым барабаном и сводом[106].

Во второй половине XVIII века сложился единый комплекс декоративного и изобразительного искусства: резной иконостас с полными чинами икон и монументальная сюжетная роспись стен и свода.[122][103].

В нижнем ярусе восьмерика представлены тексты Никоновской летописи о принесении образа в Москву и иллюстрации к ним[123]. В верхнем ярусе изображена Богоматерь на престоле в окружении пророков, выше — апостолы, в своде — образ Спаса Вседержителя[106].

Иконостас украшен лепным цветочным декором с золочением. Иконы в узких профилированных рамах написаны маслом. В местном ряду помещён образ «Святитель Николай Чудотворец в житии» XVIII века. Нижний ярус украшен гравировкой по левкасу, имитирующей парчовую ткань[106]. Интерьер церкви дополняют две выносные двусторонние иконы с изображением святителя Николая. С ними совершали крестные ходы вокруг собора.

В конце XVIII века пол церкви покрыли белокаменными плитами. Во время реставрационных работ в 1924 году под белокаменными плитами обнаружили фрагмент покрытия из дубовых шашек XVIII века. Это единственное место в соборе с сохранившимся деревянным полом.

В 2005—2006 годах иконостас и монументальную живопись церкви отреставрировали при содействии Московской международной валютной биржи[106].

Восточная церковь освящена во имя Святой Троицы — считается, что Покровский собор построен на месте древней Троицкой церкви, по названию которой в народе часто именовали весь храм[113].

Церковь является одной из четырёх больших церквей собора — её высота 21 метр, представляет собой двухъярусный восьмигранный столп, завершающийся световым барабаном и куполом[106].

В процессе реставрации 1930-х годов в этой церкви наиболее полно восстановили древнее архитектурно-декоративное убранство: полуколонны и пилястры, обрамляющие арки-входы нижней части восьмерика, декоративный пояс арочек. В своде купола на побелке красной краской нарисована спираль — символ вечности. В этой церкви не было обнаружено фрагментов первоначальной росписи, имитирующей кирпичную кладку. Поэтому в 1930-е годы стены церкви выбелили, как это было в XVII веке. Ступенчатые подоконники в сочетании с выбеленной гладью стен и свода делают церковь особенно светлой и нарядной. Под световым барабаном в стены вмонтированы голосники (резонаторы) — глиняные сосуды, предназначенные для усиления звука[93]. Церковь освещает старейшее в соборе паникадило (люстра) русской работы конца XVI века.

На основе реставрационных исследований установлена форма первоначального тяблового иконостаса. Особенность реконструированного в 1932 году иконостаса — необычная форма низких царских врат и трёхрядные иконы, образующие три канонических чина: пророческий, Деисус и праздничный. «Троица Ветхозаветная» в местном ряду иконостаса — одна из наиболее древних и почитаемых икон собора второй половины XVI века[124].

Северо-восточная церковь собора освящена во имя трёх Патриархов Константинопольских: Александра, Иоанна и Павла Нового. В 1552 году, в день памяти Патриархов 30 августа (12 сентября), произошёл разгром войсками царя Ивана Грозного конницы татарского царевича Япанчи, шедшего из Крыма на помощь Казанскому ханству[113].

Церковь высотой 14,9 м является одной из четырёх малых церквей собора. Стены четверика переходят в невысокий восьмерик с цилиндрическим световым барабаном. Церковь интересна оригинальной системой перекрытия с широким куполом, в котором расположена композиция «Спас Нерукотворный».

Настенная масляная живопись выполнена в середине XIX века и отражает в своих сюжетах тогдашнее изменение названия церкви: она была переосвящена в память просветителя Великой Армении в связи с переносом престола соборной церкви Григория Армянского[119]. Первый ярус росписи посвящён житию святого Григория, во втором ярусе — история образа Спаса Нерукотворного, принесение его царю Авгарю в малоазийский город Эдессу, а также сцены из жития константинопольских Патриархов. В 1920-х годах церкви вернули её первоначальное название. Продолжая традиции русских меценатов, руководство Московской международной валютной биржи содействовало реставрации интерьера церкви в 2007 году[106].

Пятиярусный иконостас сочетает барочные элементы с классическими. Это единственная в соборе алтарная преграда середины XIX века. Она была выполнена специально для этой церкви[106].

Центральная церковь освящена в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемого 1 (14) октября. В этот день в 1552 году начался штурм Казани[106].

Церковь представляет собой столпообразное сооружение, в основании которого четырёхгранник-четверик. С помощью треугольников-тромпов он переходит в восьмигранник-восьмерик. Завершается восьмигранным шатром. Это самая высокая из всех девяти церквей собора. Её высота — 47,5 метров[106].

Справа от иконостаса на стенах масляная сюжетная живопись конца XIX века. Во время реставрации в конце 1950-х годов под ней была обнаружена масляная живопись XVIII века. Первоначальная роспись «под кирпич» была выполнена в технике фрески по сырой штукатурке[103]. Обнаруженная храмозданная «летопись» XVI также создана методом фрески. Она позволяет узнать точную дату освящения престола центральной церкви, которая и считалась официальным завершением строительства всего собора — 29 июня (12 июля) 1561 года[87].

В бывшей ризнице собора представлены две уникальные иконы XVI века, которые, возможно, происходят из первоначального, не сохранившегося иконостаса центральной церкви Покровского собора. В Покровской церкви стоит иконостас из разобранной в 1770 году кремлёвской церкви Черниговских чудотворцев[107][69][118]. В XVIII веке иконостас из Покровской церкви был продан в Тверскую губернию. Только в 1920-х годах благодаря усилиям музейных работников иконы были найдены и возвращены в собор. Деревянный каркасный иконостас украшен оловянными позолоченными литыми просечёнными накладками[125].

Церковь Иоанна Блаженного пристроили к собору в 1672 году после обретения мощей юродивого Иоанна, похороненного в 1589 году по его просьбе неподалёку от блаженного Василия. Предполагают, что первоначально церковь была посвящена Положению Ризы Пресвятой Богородицы. Затем она была освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1916 году её переосвятили в честь Иоанна Блаженного. Между церквями святых Василия и Иоанна Блаженных были внутренние проходы, благодаря чему они составляли единое богослужебное пространство. В 1930-х годах во время проведения реставрационных работ эти проходы заложили. С 1929 по ноябрь 2018 года церковь была закрыта для посещения[100].

В 2016—2018 годах была проведена реставрация церкви при поддержке благотворительного фонда «Транссоюз» ОАО «РЖД». Была восстановлена кирпичная кладка стен, свода и покрытия пола, раскрыты фрагменты настенных росписей XVII и XIX века. Был воссоздан утраченный иконостас XIX века в строгом соответствии с фотографией 1935 года. Центральное место в иконостасе заняли подлинные Царские врата XVIII века. Сохранилось большинство икон из иконостаса этой церкви[100].

В церковь была возвращена главная реликвия — железные вериги (цепи), которые, по преданию, принадлежали святому Иоанну Блаженному[126]. В церкви находится рака над мощами юродивого Иоанна Блаженного (мощи находятся под спудом). Церковь открыта для посещения с ноября 2018 года[100].

Современная колокольня Покровского собора сооружена на месте древней звонницы, которая походила на сохранившуюся звонницу Спасо-Преображенского собора в Больших Вязёмах. Ко второй половине XVII века изначальная звонница обветшала и пришла в негодность. В конце 1670-х годов её сменила колокольня, которая стоит по сей день[127].

Основание колокольни представляет собой массивный высокий четверик, на который поставлен восьмерик с открытой площадкой, огороженной восемью столбами, соединёнными арочными пролётами. Площадка увенчана высоким восьмигранным шатром, рёбра которого украшены разноцветной гуртовой черепицей с белой, жёлтой, синей и коричневой поливой. Грани шатра покрыты городчатой зелёной черепицей, а завершает его небольшая луковичная главка с восьмиконечным крестом. В шатре находятся небольшие окошки — так называемые «слухи», предназначенные для усиления звука колоколов. Внутри открытой площадки и в арочных проёмах на толстых деревянных балках подвешены колокола, отлитые выдающимися русскими мастерами XVI—XX веков[128]. После советского времени ими снова стали пользоваться в 1990 году. При этом деревянные балки для развески колоколов сохранились с дореволюционных времён[129].

Отражение в искусстве и литературе

- Баллада поэта Дмитрия Кедрина «Зодчие» (1938)

- Роман писателя Александра Волкова «Зодчие» (1954)

- Стихотворение Александра Карпенко «Собор Василия Блаженного» (1983)

- Монета 5 рублей, СССР, 1989 год.

Лекторий «Исторические встречи в Покровском соборе»

«Исторические встречи в Покровском соборе» — это лекции-беседы со специалистами и знатоками истории России и Москвы, древнерусской архитектуры, иконописи и настенной живописи, русской православной культуры, колокольного звона, духовного пения. Они проходят в западном подклете собора по средам в 19:00[130].

Покупка билетов осуществляется в кассе или онлайн на официальном сайте музея.

Доступная среда

Для незрячих и слабовидящих посетителей на территории собора установлена металлическая тактильная модель, которая является частично разборной, что позволяет посетителям в сопровождении экскурсовода познакомиться с внутренним устройством храма[131].

Внутренняя тактильная модель оснащена аудиосистемой с тифлокомментарием, который содержит историческую справку. Стойка с тактильной моделью оборудована разъемом Mini-Jack 3,5 мм для прослушивания через персональные наушники[131].

Рядом с моделью демонстрируются примеры подлинных строительных материалов храма[131].

Проход внутрь с собакой-поводырем запрещён, туристам предлагается оставить животное в экскурсионном бюро. Сопровождение в музей будет обеспечено сотрудниками музея[131].

Как добраться

Добраться до музея можно от станций метро Площадь Революции, Охотный ряд и Театральная.

Режим работы

Музей открыт для посещения по следующему графику[132]:

- Понедельник с 10:00 до 18:00

- Вторник с 10:00 до 18:00

- Среда с 10:00 до 18:00

- Четверг с 10:00 до 19:00

- Пятница с 10:00 до 19:00

- Суббота с 10:00 до 19:00

- Воскресенье с 10:00 до 18:00

Касса и вход в музей закрываются за 45 минут до окончания работы музея.

См. также

Примечания

Литература

- Анохин Д. Василий Блаженный и тайная комната // Журнал Московской Патриархии. — 2014. — № 7. — С. 76-79.

- Архимандрит Макарий. Храм-памятник // Московский журнал. — 2009. — № 7. — С. 54—63.

- Архитектурные ансамбли Москвы XV - начала XX веков / Под. ред. Т. Ф. Саваренской. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 62-85. — 470 с. — ISBN 5-274-00908-5.

- Баталов А. Л., Успенская Л. С. Собор Покрова на рву. — М.: Северный паломник, 2002. — 96 с. — ISBN 5-94431-066-9.

- Баталов А. Л. Собор Покрова Богородицы на Рву. История и иконография архитектуры. — М.: Лингва-Ф, 2016. — 460 с. — ISBN 978-5-91-477031-7.

- Брунов Н.И. Собор Покрова Богородицы на Рву. История и иконография архитектуры. — М.: Искусство, 1988. — 255+123 с.

- Белянкин Л. Е. Историческія записки и свѣдѣнія о Покровскомъ и святаго Василія Блаженнаго соборѣ. — М.: Типография скоропечатания В. Кирилова, 1847. — С. 18. — 67 с.

- Василия Блаженного храм // Москва: Энциклопедия / Гл. ред. С. О. Шмидт; Сост.: М. И. Андреев, В. М. Карев. — М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1997. — С. 157-158. — 976 с. — ISBN 5-85270-277-3.

- Вся Москва от А до Я. Энциклопедия. — М.: Алгоритм, 2011. — С. 108-109. — 1064 с. — ISBN 978-5-4320-0001-9.

- Гейдор Т. И. Постник-Барма // Зодчие Москвы. — М.: Московский рабочий, 1981. — С. 81-85. — 302 с.

- Губарёва М. В. Сто великих храмов мира. — М.: Вече, 1999. — 512 с.

- Зодчие Москвы времени барокко и классицизма (1700-1820-е годы) / Сост.: А. Ф. Крашенинников. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. — 304 с. — ISBN 5-89826-179-6.

- Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е — 1917 годы): илл. биогр. словарь / Гос. науч.-исслед. музей архитектуры им. А. В. Щусева и др.. — М.: КРАБиК, 1998. — С. 102. — 320 с. — ISBN 5-900395-17-0.

- Золото ризницы // Русская история. — 2011. — № 1-2. — С. 40-41.

- Калинин Н.Ф. Постник Барма - строитель собора Василия Блаженного в Москве и Казанского кремля // Советская археология. — М., 1957. — № 3. — С. 261-263.

- Ласточкина М. Город-котел ста народов // Отечество. — 2005. — № 5. — С. 13.

- Либсон В.Я., Домшлак М.И., Аренкова Ю.И. и др. Кремль. Китай-город. Центральные площади // Памятники архитектуры Москвы. — М.: Искусство, 1983. — С. 398-403. — 504 с.

- Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X—XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. — М.: Индрик, 2006. — 907 с. — ISBN 5-85759-339-5.

- Лихачёв Д. С. Культура русского народа X-XVII веков / Гос. науч.-исслед. музей архитектуры им. А. В. Щусева и др.. — М.: Рипол-классик, 2013. — 148 с. — ISBN 978-5-458-37125-4.

- Лобачев В. По слову мастера. Московские святыни // Наука и религия. — 2013. — № 9. — С. 2—5.

- Лопатин П. И. Москва: очерки по истории великого города. — М.: Московский рабочий, 1959. — С. 22. — 862 с.

- Малиновский А. Ф. Обозрение Москвы. — М.: Московский рабочий, 1992. — 256 с. — ISBN 5-239-01340-3.

- Митрошенкова Л. В. Город храмов и палат. Архитектурные памятники Москвы - свидетели событий 1812 г.. — М.: Кучково поле, 2010. — С. 44-48. — 200 с.

- Молева Н. М. Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. — 416 с. — ISBN 978-5-693-18489-7.

- Осипов Г. «И стояла та церковь такая, что словно приснилась…»: Храм Василия блаженного начал отмечать 450-летие // Культура. — 2011. — № 24. — С. 1.

- Покровский собор // Москва. Энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — С. 511. — 688 с.

- Пущаев Ю. В. Покровский собор. Чего мы не знаем о «Храме Василия Блаженного» // Фома. — 2011. — № 7. — С. 58—65.

- Рабинович М. Г. Не сразу Москва строилась. — М.: Московский рабочий, 1982. — 208 с.

- Радионов П. Постник и Барма // Москва. — 2013. — № 3. — С. 225-227.

- Романюк С.К. Сердце Москвы: От Кремля до Белого города.. — М.: Центрполиграф, 2013. — С. 221-234. — 909 с. — ISBN 978-5-227-04778-6.

- Сабова А. Д. А здесь нужно включить фантазию // Огонёк. — 2016. — № 27. — С. 10-13.

- Сарачева Т. Г. Идея девятиглавого Покровского собора принадлежит митрополиту Макарию // Журнал Московской Патриархии. — 2011. — № 8. — С. 14—15.

- Сарачева Т. Г. «Совершена бысть святая сия церковь…» // Родина. — 2011. — № 10. — С. 80-88.

- Сарачева Т. Г. Музейная летопись Покровского собора. — М.: Государственный Исторический музей, 2013. — 256 с. — ISBN 978-5-89076-220-7.

- Сегень А.Ю. Храм, каких больше нет // Русский дом. — 2007. — № 8. — С. 4-5.

- Тараторкин Ф.Г. Василий Блаженный. — М.: Молодая гвардия, 2016. — 222 с. — ISBN 978-5-235-03933-9.

- Хавский П. В. Семисотлетие Москвы 1147-1847, или Указатель источников её топографии и истории за семь веков. — М.: Университетская типография, 1847. — С. 13. — 512 с.

- Чаев Н. А. О русском старинном церковном зодчестве // Древняя и Новая Россия. — СПб., 1875. — № 6. — С. 142-144.

Ссылки

- shm.ru/museum/hvb/ — официальный сайт музея Покровского собора

- Видеосюжет к юбилею храма