Пустыня

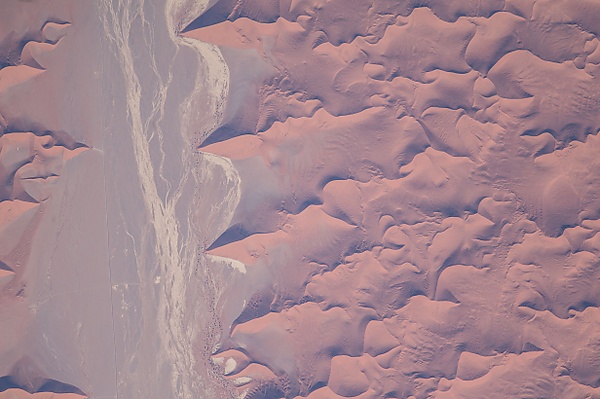

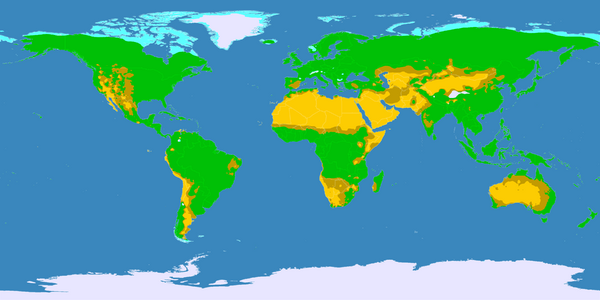

Пусты́ня — природная экосистема, сформировавшаяся в условиях крайне засушливого климата, где годовое количество атмосферных осадков в несколько раз меньше испаряемости. Характерная черта пустынного ландшафта — скудная растительность, обычно не образующая сплошного сомкнутого покрова. Пустыни занимают обширные территории в тропическом, субтропическом и умеренном поясе Евразии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки[1][2][3].

Отдельно выделяют полярные пустыни в Арктике и Антарктиде, образовавшиеся под воздействием постоянно низких температур, препятствующих развитию растительности[1].

Что важно знать

| Пустыня |

|---|

Общая характеристика

Пустынями называют наиболее засушливые (аридные) территории с количеством атмосферных осадков до 200 мм в год (в экстрааридных зонах менее 50 мм в год) и коэффициентом увлажнения (соотношением количества осадков к испаряемости) от 0 до 0,15[4].

Менее засушливые районы с количеством осадков от 200 до 300 мм в год относят к полупустыням — переходной зоне, занимающей промежуточное положение между пустынями и степями (в умеренном и субтропическом климате) или между пустынями и саваннами (в тропиках)[5].

Типичными пустынями занято 23 % поверхности суши[6][7], а вместе с полупустынями — около 32 % (48 млн км²)[6].

Летом дневная температура воздуха в пустынях достигает +50 °C, а песок нагревается до +80 °C. Ночи холодные, особенно в горах. Зимы в тропиках тёплые, в умеренных широтах очень суровые[2].

Вода в пустыне

Постоянные водоёмы в пустынной зоне встречаются крайне редко. Через некоторые пустыни протекают крупные реки (Нил в Африке, Амударья и Сырдарья в Азии). Очень характерны для зоны пустынь временные пересыхающие озёра и водотоки, наполняющиеся водой только после дождей. Крупные озёра с солёной или солоноватой водой часто меняют свои размеры и очертания берегов (Чад в Африке, Эйр в Австралии)[4].

Грунтовые воды в пустынях часто минерализованы[4], но местами встречаются значительные подземные запасы пресной воды[1]. Там, где грунтовые воды выходят на поверхность, располагаются оазисы — участки с обильной растительностью. Также большое значение имеет конденсация атмосферной влаги без выпадения осадков[1].

Основные географические характеристики пустынь мира

| Название | Площадь, тыс. км² | Преобладающие абсолютные высоты, м | Абсолютный максимум температур, °С | Абсолютный минимум температур, °С | Среднегодовое количество осадков, мм |

|---|---|---|---|---|---|

| Средняя Азия и Казахстан | |||||

| Каракумы | 350 | 100—500 | +50 | −35 | 70—100 |

| Устюрт и Мангышлак | 200 | 200—300 | +42 | −40 | 80—150 |

| Кызылкум | 300 | 50—300 | +45 | −32 | 70—180 |

| Приаральские Каракумы | 35 | 400 | +42 | −42 | 130—200 |

| Бетпак-Дала | 75 | 300—350 | +43 | −38 | 100—150 |

| Муюнкум | 40 | 100—660 | +40 | −45 | 170—300 |

| Центральная Азия | |||||

| Такла-Макан | 271 | 800—1500 | +37 | −27 | 50—75 |

| Алашань | 170 | 800—1200 | +40 | −22 | 70—150 |

| Бэйшань | 175 | 900—2000 | +38 | −24 | 40—80 |

| Ордос | 95 | 1100—1500 | +42 | −21 | 150—300 |

| Цайдам | 80 | 2600—3100 | +30 | −20 | 50—250 |

| Гоби | 1050 | 900—1200 | +45 | −40 | 50—200 |

| Иранское нагорье | |||||

| Деште-Кевир | 55 | 600—800 | +45 | −10 | 60—100 |

| Деште-Лут | 80 | 200—800 | +44 | −15 | 50—100 |

| Регистан | 40 | 500—1500 | +42 | −19 | 50—100 |

| Аравийский полуостров и Ближний Восток | |||||

| Руб-эль-Хали | 650 | 100—500 | +47 | −5 | 25—100 |

| Большой Нефуд | 80 | 600—1000 | +54 | −6 | 50—100 |

| Дехна | 54 | 450 | +45 | −7 | 50—100 |

| Сирийская пустыня | 101 | 500—800 | +47 | −11 | 100—150 |

| Негев | 12 | 600—800 | +46 | −5 | 50—300 |

| Северная Африка | |||||

| Сахара | 8600 | 200—500 | +55 | −5 | 25—200 |

| Ливийская пустыня | 1934 | 100—500 | +55 | −4 | 25—100 |

| Нубийская пустыня | 1240 | 350—1000 | +53 | −2 | 25 |

| Южная Африка | |||||

| Намиб | 150 | 200—1000 | +40 | −4 | 2—75 |

| Калахари | 600 | 900 | +42 | −9 | 100—500 |

| Карру | 120 | 450—750 | +44 | −11 | 100—300 |

| Полуостров Индостан | |||||

| Тар | 300 | 350—450 | +48 | −1 | 150—500 |

| Тхал | 26 | 100—200 | +49 | −2 | 50—200 |

| Северная Америка | |||||

| Большой Бассейн | 1036 | 100—1200 | +41 | −14 | 100—300 |

| Мохаве | 30 | 600—1000 | +56,7 | −6 | 45—100 |

| Сонора | 355 | 900—1000 | +52 | −4 | 50—250 |

| Чиуауа | 100 | 900—1800 | +42 | −6 | 75—300 |

| Южная Америка | |||||

| Атакама | 90 | 300—2500 | +30 | −15 | 10—50 |

| Патагонская | 400 | 600—800 | +40 | −21 | 150—200 |

| Австралия | |||||

| Большая Песчаная пустыня | 360 | 400—500 | +44 | +2 | 125—250 |

| Пустыня Гибсона | 240 | 300—500 | +47 | 0 | 200—250 |

| Большая пустыня Виктория | 350 | 200—700 | +50 | −3 | 125—250 |

| Симпсон | 300 | 0—200 | +48 | −6 | 100—150 |

Классификация пустынь

Для классификации типов пустынь используются различные критерии:

- местоположение,

- климат,

- грунт,

- растительность[3].

По высотному положению пустыни могут занимать низменные равнины, в том числе с расположенными ниже уровня океана впадинами, горные плато и нагорья. Высокогорные пустыни отличаются сухим и холодным климатом. В горах Тибета и Памира они достигают высоты 4000—5000 метров над уровнем моря[8][2].

Континентальные пустыни расположены во внутренних районах материков. Типичный пример — обширные пустыни Центральной Азии (Гоби, Такла-Макан, Каракумы, Кызылкум). Для них характерен резко континентальный климат, очень сухой воздух и максимальные амплитуды суточных и годовых температур[3].

Прибрежные (приокеанические) пустыни отличаются меньшими температурными колебаниями и более влажным воздухом. Они бывают двух типов — восточного и западного. Прибрежные пустыни восточного типа окаймляют берега Красного моря, а также Аденского, Оманского и Персидского заливов. Для них характерны высокие температуры и очень высокая влажность воздуха. Прибрежные пустыни западного типа есть в Африке (Намиб), Австралии, Северной и Южной Америке (Атакама). Они расположены там, где вдоль западного побережья материка проходит холодное океаническое течение. Для этого типа пустынь характерен менее жаркий климат и частые туманы, идущие с океана[3].

Тропические пустыни есть в Азии (Тар в Индии, пустыни Аравийского полуострова), Африке (Сахара, Намиб, Калахари), Австралии (Симпсон, Большая пустыня Виктория), Южной Америке (Атакама) и Северной Америке (Сонора). Отличаются сравнительно мягкими зимами (днём от +10 до +20 °C, местами ночные температуры иногда опускаются до 0 °C)[2][9].

Субтропические пустыни занимают сравнительно небольшие участки в Азии, Африке, Австралии, Южной Америке. В Северной Америке это Мохаве, Чиуауа и южная часть пустынь Большого Бассейна. Средние зимние температуры на равнинах от +5 до +15 °C, в горах бывают морозы до −20 °C[2][9].

Пустыни умеренного пояса занимают северную часть Большого Бассейна в Северной Америке, а в Евразии тянутся широкой полосой от Прикаспийской низменности до Внутренней Монголии. Средние зимние температуры от −5 °C в Америке до −15 °C в Азии, минимальные до −40 °C[2][9].

По преобладающим типам грунта пустыни бывают:

По типам растительности различают полынные, солянковые, саксауловые пустыни в Азии, кактусовые пустыни в Америке[3].

Флора и фауна

Характерные типы пустынной растительности — однолетние эфемеры, многолетние эфемероиды и суккуленты, ксерофитные кустарники с очень мелкими или редуцированными до чешуек листьями. На солончаках растут устойчивые к засолению почв галофиты. Более влаголюбивые растения сконцентрированы в оазисах и по берегам рек[11].

Для азиатских пустынь характерны полыни, травянистые и кустарниковые солянки, селитрянки, саксаул, жузгун (кандым), верблюжья колючка; в тугайных лесах по берегам крупных рек растут туранговые тополя, гребенщик (тамарикс), лох узколистный[2].

В тропических пустынях встречаются древовидные акации (Африка, Азия, Австралия, Северная Америка) и родственные им прозописы (Азия, Северная и Южная Америка). Суккуленты растут преимущественно в тропических и субтропических пустынях: кактусы в Северной и Южной Америке, юкки в Северной Америке, алоэ в Африке, молочаи в Африке и Азии. Типичное растение североамериканских пустынь — креозотовый куст (Larrea tridentata). В австралийских пустынях распространены эвкалипты, казуарины[2].

Пустынная фауна наиболее разнообразна на поросших деревьями и кустарниками закреплённых песках. Почти безжизненны лишённые растительности каменистые участки и подвижные пески. В пустынях обитают различные насекомые и паукообразные, рептилии (змеи и многочисленные виды ящериц), птицы (рябки, удоды, страусы), а из млекопитающих — грызуны (тушканчики, песчанки, суслики), копытные (верблюды, антилопы) и некоторые хищники (гиены, шакалы, гепарды). Для пустынных обитателей характерна покровительственная окраска серовато-жёлтых и коричневато-серых оттенков, делающая их малозаметными среди песка и камней. Многие мелкие животные ведут ночной образ жизни, а днём прячутся от солнца в глубоких норах. Большинство видов пустынной фауны способны быстро перемещаться на значительные расстояния в поисках воды и корма. На период бескормицы некоторые из них впадают в летнюю или зимнюю спячку[11][12].

В пустынях обеих Америк водятся пумы, в южноамериканских — броненосцы, гуанако и нанду, в североамериканских — койоты, коати, пекари и вилороги. В австралийских пустынях обитают похожие на страусов эму и различные сумчатые млекопитающие, в том числе кенгуру[2][13].

Пустыня и человек

Под влиянием естественных климатических изменений и хозяйственной деятельности человека занимаемая пустынями площадь постепенно увеличивается. Опустынивание — основная экологическая проблема в странах с жарким и засушливым климатом[2].

Долины пустынных рек и оазисы веками используются для орошаемого земледелия. Неправильно подобранный режим полива вызывает засоление почвы, а избыточный забор воды для орошения приводит к пересыханию природных водоёмов[2]. Слишком активное хозяйственное освоение среднеазиатских пустынь при СССР привело к уничтожению Аральского моря[14].

Азиатские и африканские пустыни традиционно используются как пастбища для домашнего скота, в первую очередь для верблюдов и овец[2][11]. Чрезмерный неконтролируемый выпас и вырубка саксаула на дрова приводят к полному уничтожению пустынной растительности. Незакреплённые подвижные пески (дюны, барханы) постепенно перемещаются под воздействием ветра и часто засыпают дороги, оазисы, мелкие населённые пункты. Остановить их опасное движение позволяет закрепление песков с помощью посадки засухоустойчивых растений с мощной корневой системой[2].

Во многих пустынях мира производится добыча полезных ископаемых, в том числе нефти, природного газа, серы, фосфоритов, калийных солей, каменного угля, чёрных и цветных металлов, алмазов[2].

Экологические признаки

Благодаря удалённости от цивилизационного прогресса и устойчивой климатической, пустыни сохранили уникальные экологические системы. В некоторых странах участки пустынь включены в состав национальных заповедников. С другой стороны, человеческая деятельность вблизи пустынь (вырубка леса, перекрытие рек) привела к расширению пустынь. Опустынивание — один из самых грозных, глобальных и быстротечных процессов современности. В 1990-х годах опустынивание стало угрожать 3,6 млн га наиболее засушливых земель. Опустынивание может происходить в разных климатических условиях, но особенно бурно оно протекает в жарких, засушливых районах. В XX веке стали предприниматься попытки остановить опустынивание методом озеленения, строительства водопроводов и каналов. Тем не менее опустынивание остаётся одной из наиболее острых экологических проблем в мире.

Примечания

Литература

- Кашкаров Д. Н. Жизнь пустыни. Введение в экологию и освоение пустынь. — М.—Л., 1936. — С. 250.

- Бабаев А. Г., Зонн И. С., Дроздов Н. Н., Фрейкин З. Г. Пустыни. — М.: Мысль, 1986. — 320 с. — (Природа мира). — 100 000 экз.

- George, Uwe. In the Deserts of this Earth (неопр.). — Hamish Hamilton, 1978. — ISBN 978-0-241-89777-5.

- Pye, Kenneth; Tsoar, Haim. Aeolian Sand and Sand Dunes (неопр.). — Springer, 2009. — ISBN 978-3-540-85910-9.

- Bagnold, Ralph A. The physics of blown sand and desert dunes (англ.) // Nature. — 1941. — Vol. 148, no. 3756. — P. 480. — doi:10.1038/148480a0. — .

- Macmahon, James. Deserts (неопр.). — Random House / Chanticleer Press, 1988. — (National Audubon Society nature guides). — ISBN 978-0-394-73139-1.

Ссылки

- Пустынные зоны

- Классификация пустынь Средней Азии

- Экологические проблемы пустынь

Путеводитель «Пустыня» в Викигиде (англ.)

Путеводитель «Пустыня» в Викигиде (англ.)- Global Deserts Outlook. United Nations Environment Programme (UNEP) (2006). Архивировано 16 июня 2006 года.