Мировой океан

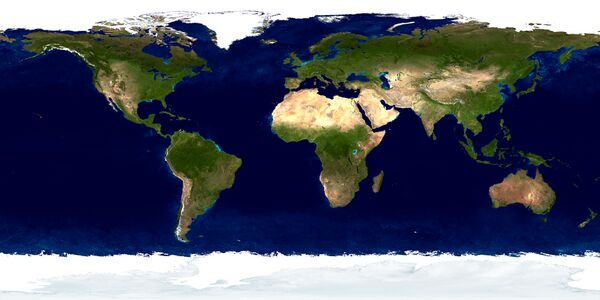

Мирово́й океа́н — основная часть гидросферы, непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова, и отличающаяся общностью солевого состава. Мировой океан покрывает почти 70,8 % земной поверхности и имеет массу около 1,34⋅1021 кг (0,022 % от массы Земли).

Континенты и большие архипелаги разделяют мировой океан на четыре большие части: Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый океаны. В 2000 году к выделению из них Международной гидрографической организацией предложен Южный океан[1].

Большие регионы океанов известны как моря, заливы, проливы и т. п. Учение о земных океанах называется океанологией.

Что важно знать

| Мировой океан | |

|---|---|

| Характеристики | |

| Площадь | 361260 тыс. км² |

| Объём | 1340740 тыс. км³ |

| Наибольшая глубина | 11 022 м |

| Расположение | |

| 48°52′01″ ю. ш. 123°22′59″ з. д.GЯO | |

Происхождение Мирового океана

Происхождение Мирового океана является предметом идущих уже сотни лет споров.

Считается, что в архее океан был горячим. Благодаря высокому парциональному давлению углекислого газа в атмосфере, достигавшему 5 бар, его воды были насыщены угольной кислотой Н2СО3 и характеризовались кислой реакцией (pH ≈ 3—5). В этой воде было растворено большое количество различных металлов, в особенности железа в форме хлорида FeCl2.

Деятельность фотосинтезирующих бактерий привела к появлению в атмосфере кислорода. Он поглощался океаном и расходовался на окисление растворённого в воде железа.

Существует гипотеза, что начиная с силурийского периода палеозоя и вплоть до мезозоя суперконтинент Пангею окружал древний океан Панталасса, который покрывал около половины земного шара.

История исследования океана

Первыми исследователями океана были мореплаватели. Во время эпохи географических открытий были изучены очертания континентов, океанов и островов. Путешествие Фернана Магеллана (1519—1522) и последующие экспедиции Джеймса Кука (1768—1780) позволили европейцам получить представление об огромных водных пространствах, окружающих материки нашей планеты, и в общих чертах определить очертания континентов. Были созданы первые карты мира. В XVII и XVIII веках очертания береговой линии были детализированы, и карта мира приобрела современный вид. Однако глубины океана были изучены очень слабо. В середине XVII столетия нидерландский географ Бернхард Варен предложил употреблять по отношению к водным пространствам Земли термин «Мировой океан».

Вплоть до XIX века даже великие океанские путешественники не знали глубины океана в проплываемых местах[2]. Во время британской антарктической экспедиции 1830-х—1840-х гг. Джеймс Росс впервые придумал способ измерения океанских глубин, используя изменение скорости вытравливания лотлиня по достижении грузом дна в обычном лоте. В 1854 году появился лот Брука с отделяющимся грузом, которым в это же десятилетие Берриман (Otway H. Berryman) на судне Arctic и Дейман (Joseph Dayman) на судне Cyclops и судне Gorgon провели первые систематические измерения океанских глубин для первого трансатлантического телеграфного кабеля, что позволило М. Ф. Мори составить первую батиметрическую карту северной Атлантики[3].

22 декабря 1872 года из английского порта Портсмута вышел парусно-паровой корвет «Челленджер», специально оборудованный для участия в первой океанографической экспедиции[4].

Современную концепцию Мирового океана составил в начале XX века российский и советский географ, океанограф и картограф Юлий Михайлович Шокальский (1856—1940). Он в 1917 году впервые ввёл в науку понятие «Мировой океан»[5], считая все океаны — Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий — частями Мирового океана.

Во второй половине XX века началось интенсивное изучение глубин океана. Методом эхолокации были составлены детальные карты глубин океана, были открыты основные формы рельефа океанического дна. Эти данные, объединённые с результатами геофизических и геологических исследований, привели в конце 1960-х годов к созданию теории тектоники плит — современной геологической теории о движении литосферы. Для изучения строения океанической коры была организована международная программа по бурению океанического дна. Одним из основных результатов программы стало подтверждение теории.

- Исследования Мирового океана в XX веке активно велись на научно-исследовательских судах. Они совершали регулярные рейсы в определённые районы океанов. Большой вклад в науку внесли исследования на таких отечественных судах, как «Витязь», «Академик Курчатов», «Академик Мстислав Келдыш». Проводились крупные международные научные эксперименты в океане — «Полигон-70», МОДЕ-I, ПОЛИМОДЕ.

- При исследовании использовались глубоководные обитаемые аппараты, такие как «Пайсис», «Мир», «Триест». На исследовательском батискафе «Триест» в 1960 году было совершено рекордное погружение в Марианский жёлоб. Одним из важнейших научных результатов погружения стало обнаружение высокоорганизованной жизни на таких глубинах.

- В конце 1970-х годов были запущены первые специализированные океанографические спутники (SEASAT — в США, «Космос-1076» — в СССР).

- 12 апреля 2007 года для исследования окраски и температуры океана был запущен китайский спутник «Хайян-1B» («Ocean 1B»)[6].

- В 2006 году спутник НАСА Jason-2 начал участвовать в международном океанографическом проекте Ocean Surface Topography Mission (OSTM) для исследования циркуляции Мирового океана и колебаний уровня Мирового океана[7].

- К июлю 2009 года в Канаде построен один из самых больших научных комплексов для исследования Мирового океана[8].

- Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

- ВНИИОкеангеология

- Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН

- Тихоокеанский океанологический институт имени В. И. Ильичёва ДВО РАН.

- Калифорнийский Океанографический институт Скриппса.

В России есть несколько океанариумов: Владивостокский океанариум, Мурманский океанариум, океанариум Санкт-Петербурга, Геленджикский океанариум, «Морская звезда» в Лазаревском, «Акулий риф» в Ейске, Сочинский океанариум, Воронежский океанариум, Московский океанариум на Дмитровском шоссе, Краснодарский океанариум, Казанский океанариум.

Деление Мирового океана

| Океаны | Площадь водной поверхности, млн км² |

Объём, млн км³ |

Средняя глубина, м |

Наибольшая глубина, м |

|---|---|---|---|---|

| Атлантический | 91,66 | 329,66 | 3597 | жёлоб Пуэрто-Рико (8742) |

| Индийский | 76,17 | 282,65 | 3711 | Яванская впадина (7209) |

| Северный Ледовитый | 14,75 | 18,07 | 1225 | Гренландское море (5527) |

| Тихий | 178,68 | 710,36 | 3976 | Марианский жёлоб (11 022) |

| Мировой | 361,26 | 1340,74 | 3711 | 11 022 |

На сегодняшний день существует несколько взглядов на деление Мирового океана, учитывающих гидрофизические и климатические особенности, характеристики воды, биологические и другие факторы. Уже в XVIII—XIX веках существовало несколько таких версий. Мальте-Брён, Конрад Мальте-Брён и Флерье, Шарль де Флерье выделили два океана. Деление на три части предложили, в частности, Филипп Бюаш и Генрих Стенффенс. Итальянский географ Адриано Бальби (1782—1848) выделил в Мировом океане четыре региона: Атлантический океан, Северное и Южное Ледовитые моря и Великий океан, частью которого стал современный Индийский (такое деление было следствием невозможности определения точной границы между Индийским и Тихим океанами и сходством зоогеографических условий этих регионов). Сегодня нередко говорят об Индо-Тихоокеанском регионе — расположенной в тропической сфере зоогеографической зоне, в состав которой входят тропические части Индийского и Тихого океанов, а также Красное море. Граница региона проходит вдоль берегов Африки до мыса Игольного, позже — от Жёлтого моря к северным берегам Новой Зеландии, и от Южной Калифорнии к Южному тропику.

Международное гидрогеографическое бюро в 1953 году разработало новое деление Мирового океана: именно тогда были окончательно выделены Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

В России обычно не принято выделять Южный Ледовитый океан, однако в 2000 году Международная гидрографическая организация приняла разделение на пять океанов — Атлантический, Индийский, Тихий, Южный[1] и Северный Ледовитый. Аргументы в пользу такого решения следующие: в южной части Атлантического, Индийского и Тихого океанов границы между ними весьма условны, в то же время воды, прилегающие к Антарктиде, имеют свою специфику, а также объединены Антарктическим циркумполярным течением.

География океанов

Общие физико-географические сведения[10]:

- Средняя температура: 5 °C;

- Среднее давление: 20 МПа;

- Средняя плотность: 1,024 г/см³;

- Средняя глубина: 3711 м[источник не указан 3873 дня];

- Общая масса: 1,4⋅1021 кг;

- Общий объём: 1370 млн км³[11];

- pH: 8,1±0,2.

Глубочайшей точкой океана является Марианский жёлоб, находящийся в Тихом океане вблизи Северных Марианских Островов. Его максимальная глубина — 11 022 м. Она была исследована в 1951 году британской подводной лодкой «Челленджер II», в честь которой самая глубокая часть впадины получила название «Бездна Челленджера».

Воды Мирового океана составляют основную часть гидросферы Земли — океаносферу. Объём пресных вод, поступающих в океан с речным стоком и осадками, не превышает 0,5 миллиона кубических километров, что соответствует слою воды на поверхности океана толщиной около 1,25 м. Это обуславливает постоянство солевого состава вод океана и незначительные изменения их плотности. Единство океана как водной массы обеспечивается её непрерывным движением как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. В океане, как и в атмосфере, нет резких природных границ, все они более или менее постепенны. Здесь осуществляется глобальный механизм трансформации энергии и обмена веществ, который поддерживается неравномерным нагревом солнечной радиацией поверхностных вод и атмосферы.

Систематическое изучение дна мирового океана началось с появлением эхолота. Большая часть дна океанов представляет собой ровные поверхности, так называемые абиссальные равнины. Их средняя глубина — 5 км. В центральных частях всех океанов расположены линейные поднятия на 1—2 км — срединно-океанические хребты, которые связаны в единую сеть. Хребты разделены трансформными разломами на сегменты, проявляющиеся в рельефе низкими возвышенностями, перпендикулярными хребтам.

На абиссальных равнинах расположено множество одиночных гор, часть из которых выступает над поверхностью воды в виде островов. Большинство этих гор — потухшие или действующие вулканы. Под тяжестью горы океаническая кора прогибается и гора медленно погружается в воду. На ней образуется коралловый риф, который надстраивает вершину, в результате формируется кольцевидный коралловый остров — атолл.

Если окраина континента пассивная, то между ним и океаном расположен шельф — подводная часть континента, и континентальный склон, плавно переходящий в абиссальную равнину. Перед зонами субдукции, там, где океаническая кора погружается под континенты, расположены глубоководные желоба — самые глубокие части океанов.

Морские течения — перемещения больших масс океанской воды — оказывают серьёзное влияние на климат многих регионов мира.

Геология

Климат

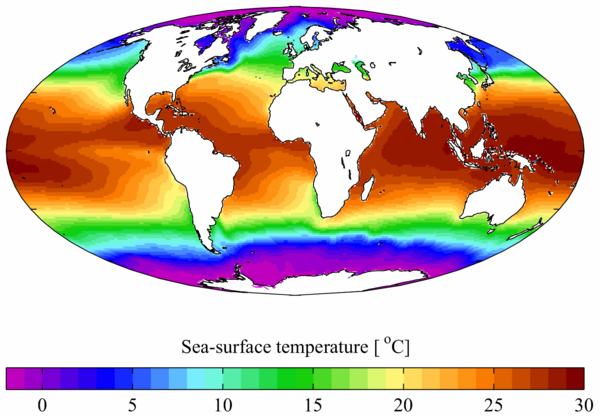

Океан играет огромную роль в формировании климата Земли. Он действует как терморегулятор Земли, поглощая и преобразуя значительную часть солнечного излучения, которое достигает её поверхности. Между поверхностью океана и атмосферой происходит постоянный обмен водой и энергией.

Под действием солнечной радиации вода испаряется и переносится на континенты, где выпадает в виде различных атмосферных осадков. Морские течения переносят нагретые или охлаждённые воды в другие широты и в значительной мере ответственны за распределение тепла по планете. Они перераспределяют избыточное тепло, полученное в тропиках, в направлении более высоких широт и глубоководных частей океана. Этот перенос сильнее в полярных регионах, где поверхностные воды становятся более плотными и опускаются в основном из-за высоких тепловых потерь[12].

Вода обладает огромной теплоёмкостью, поэтому температура океана меняется гораздо медленнее, чем температура воздуха или суши. Близкие к океану районы имеют меньшие суточные и сезонные колебания температуры.

Если факторы, вызывающие течения, постоянны, то образуется постоянное течение, а если они носят эпизодический характер, то формируется кратковременное, случайное течение. По преобладающему направлению течения делятся на меридиональные, несущие свои воды на север или на юг, и зональные, распространяющиеся широтно. Течения, температура воды в которых выше средней температуры для тех же широт, называют тёплыми, ниже — холодными, а течения, имеющие ту же температуру, что и окружающие его воды, — нейтральными.

На направление течений в Мировом океане оказывает влияние отклоняющая сила, вызванная вращением Земли, — сила Кориолиса. В Северном полушарии она отклоняет течения вправо, а в Южном — влево. Скорость течений в среднем не превышает 10 метров в секунду, а в глубину они распространяются не более чем на 300 метров.

В мае 2025 года (по данным европейской службы «Коперник»), средняя температура воды составила 20,79 градусов Цельсия — на 0,14 градуса ниже исторического максимума, зафиксированного в мае 2024 года[13].

Экология

Океан является средой обитания для множества форм жизни; в их числе:

- рыбы

- китообразные, такие как киты и дельфины

- головоногие, такие как осьминоги, кальмары

- ракообразные, такие как лобстеры, креветки, криль

- морские черви

- планктон

- кораллы

- водоросли

Уменьшение концентрации озона в стратосфере над антарктическими водами приводит к меньшему поглощению океаном углекислого газа[14], что угрожает кальциевым раковинам и экзоскелетам моллюсков, ракообразным и др.

Экономическое значение

Океаны имеют громадное транспортное значение: огромное количество грузов перевозится судами между мировыми морскими портами. По цене перевозки единицы груза, на единицу расстояния, морской транспорт один из самых дешёвых, но далеко не самый быстрый. Для сокращения протяжённости морских путей построены каналы, важнейшие из которых включают Панамский и Суэцкий.

Из Мирового океана человечество добывает существенную долю белковых пищевых ресурсов. Часть улова используется для выработки пищевого и технического жира. Во многих странах осуществляются проекты морской аквакультуры по выращиванию водорослей, моллюсков, ракообразных и рыб.

Минеральные ресурсы Мирового океана включают в себя углеводороды, газовые гидраты, «традиционные» твёрдые полезные ископаемые, специфические глубоководные твёрдые полезные ископаемые, а также более семидесяти химических элементов, содержащихся в морской воде. Доля добычи углеводородов шельфовых и глубоководных месторождений в общем мировом объёме добычи составляет, по различным оценкам, от 30 до 35 %[15].

Разработка месторождений газогидратов является более дорогой по сравнению с разработкой традиционных месторождений природного газа, поэтому она в настоящее время не осуществляется.

Подводная добыча «традиционных» твёрдых ископаемых осуществляется как открытым (драги и земснаряды), так и подземным (горные выработки под дном) способами. Например, De Beers занимается добычей алмазов со дна у побережья Западной Африки, канадская компания Nautilus Minerals работала в Папуа—Новой Гвинее[15][16].

Океанская вода используется как для обеспечения населения пресной водой с помощью её опреснения, так и для получения из неё химических элементов и соединений[15].

Атлас Мирового океана

Примечания

Литература

- Экспедиции и открытия

- За тайнами Нептуна / Науч. ред. и послесл. А. А. Аксёнова. — М.: Мысль, 1976. — 399 с. — (XX век: Путешествия. Открытия. Исследования).

- Океанология

- Вегенер А. Происхождение континентов и океанов / Пер. с нем. П. Г. Каминского под ред. П. Н. Кропоткина. — Л.: Наука, 1984. — 285 с.

- Степанов В. Н. Океаносфера. — М.: Мысль, 1983. — 270 с.

- Шамраев Ю. И., Шишкина Л. А. Океанология. — Л.: Гидрометеоиздат, 1980. — 382 с.

- Гусев А. М. Основы океанологии. — М.: Изд-во МГУ, 1983. — 246 с.

- Гусев А. М. Антарктида. Океан и атмосфера. — М.: Просвещение, 1983. — 151 с.

- Перрен Ж., Клуазо Ж. Океаны. Перевод с французского.. — М.: Летний сад, 2011. — 320 с. — 400 экз. — [[Служебная:Источники книг/{{{isbn}}}|ISBN {{{isbn}}}]].

- Шокальский Ю. М. Океанография. — 2-е изд. — Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1959. — 5000 экз.

- Ресурсы

- Моисеев П. А. Биологические ресурсы Мирового океана. — 2-е изд. — М.: Агропромиздат, 1989. — 366 с. — ISBN 5-10-000265-4.

- Захаров Л. А. Введение в промысловую океанологию. — Калининград, 1998. — 83 с.

- Общая информация

- Географический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Ф. Трешников. — 2-е изд., доп. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — 591 с.

Ссылки

- Впервые оценено влияние таяния ледников на уровень Мирового океана. Архивировано из оригинала 30 июля 2009 года.

- Список интернет-адресов на сайте Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева. Архивировано из оригинала 30 января 2009 года.

- Генеральная батиметрическая карта океанов (GEBCO) (англ.). www.gebco.net. Дата обращения: 27 ноября 2020.

- файл. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года. с происхождением названий деталей рельефа океанического дна

- Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения (ГОСТ 18458-84). docs.kodeks.ru. Дата обращения: 27 ноября 2020.