Продажа Аляски

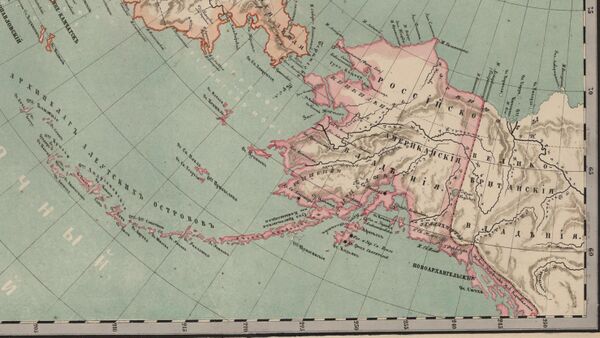

Прода́жа Аля́ски — уступка территорий Русской Америки (Аляски и Алеутских островов) Российской империей Соединённым Штатам Америки по договору, заключённому 18 (30) марта 1867 года между правительствами двух стран. Фактическая передача территории со всем имуществом состоялась 6 (18) октября 1867 года. В качестве компенсации за передачу российских владений США Российская империя получила 7,2 млн долларов золотом. В пересчёте на единицу проданной площади (1,52 млн км²) эти земли обошлись США менее чем в 5 центов за гектар[5].

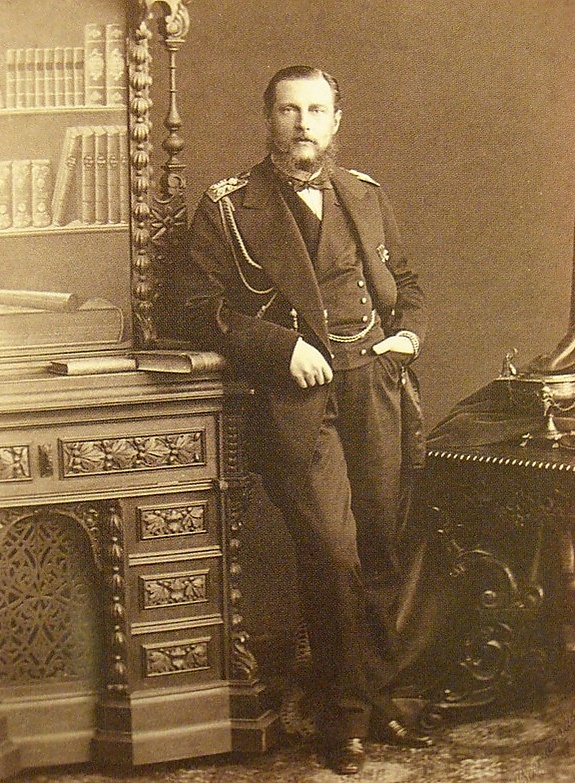

Российскими территориями в Северной Америки до их продажи владела Российско-Американская Компания (РАК), которая выступала против уступки Аляски США[6]. Решению о продаже территорий предшествовала компания дискредитация РАК, развёрнутая в средствах массовой информации при поддержке брата императора Александра II Константина Николаевича[7]. Великий князь Константин Николаевич, занимая пост председателя Государственного совета и главы Морского министерства, был главным идейным вдохновителем сделки. Наравне с Константином, ключевую роль в убеждении императора в целесообразности этого решения сыграл российский посланник в США Э. Стёкль[8]. Со стороны США главным сторонником приобретения Аляски был госсекретарь У. Г. Сьюард, который до конца жизни считал покупку Русской Америки главным достижением своей карьеры. Сьюард рассматривал эту сделку как важный шаг в установлении господства США на всём северо-американском континенте[9].

Как в российской, так и в западной историографии нет консенсуса о причинах, подтолкнувших правительство Российской империи к решению о продаже северо-американских колоний. Наиболее дискуссионным остаётся вопрос о том, была ли продажа Аляски продиктована объективной необходимостью или же произошла по стечению обстоятельств и под давлением на Александра II со стороны частных лиц, заинтересованных в сделке[10].

Что важно знать

| Продажа Аляски | |

|---|---|

| рус. дореф. Уступка Россiйскихъ Сѣверо-Американскихъ колонiй Сѣверо-Американским Соединеннымъ Штатамъ | |

| Переданная территория | Русская Америка |

| Вышла из состава |

|

| Вошла в состав |

|

| Площадь территории | 1 518 800 км²[a] |

| Сумма компенсации | 7,2 млн долларов |

| Основание | Договор об уступке Российских Северо-Американских колоний |

| Языки договора | английский, франузский |

| Подписание договора | 18 (30) марта 1867[2][3][b] |

| Ратификация первой стороной |

|

| Ратификация второй стороной |

|

| Фактическая передача | 6 (18) октября 1867 |

Предыстория

Ещё в XVII веке русские землепроходцы первыми из европейцев вышли на побережье Тихого океана. В ходе плавания Семёна Дежнёва 1640—1660 годов был открыт пролив между Евразией и Америкой. С самого начала XVIII века началось активное изучение и освоение открытых земель. В 1732 году экспедиция М. Гвоздева встала на якорь у берегов Аляски. Русскими путешественниками В. Берингом и А. Чириковым был проложен маршрут от Камчатки до берегов Америки вдоль гряды Алеутских островов[11].

Освоением открытых территорий занялись русские пушные промышленники, привлечённые известиями о наличии на Алеутских островах «морского бобра» — калана. Мех этого животного высоко ценился, потому русские купцы щедро финансировали такие экспедиции, в расчёте на значительную прибыль[12]. Государство также всячески поддерживало эти начинания: пушной промысел способствовал закреплению России на азиатских рынках. Мех калана хорошо продавался в Китае, из которого взамен стали завозить чай и другие товары, в которых нуждалась Российская империя[13]. Уже в XVIII веке тихоокеанское побережье стало местом соперничества России и Британской империи, которая имела свои интересы как в Северной Америке, так и в Азии[14]. Кроме того, продвижение русских в Северной Америке наталкивались на противодействие Испанской империи, которая с XVI века начала экспансию в Калифорнию[15].

Вплоть до 1799 году власти Российской империи позволяли конкурирующим между собой компаниям сибирских предпринимателей заниматься пушным промыслом на Алеутских островах и материковой Аляске[16]. Сибирские промышленники играли ключевую роль в освоении новых земель. Многие из занятых в пушном промысле у Американского побережья были выходцами из Поморья. Команды кораблей комплектовались не только из русских, но и из коренных жителей Сибири, главным образом из числа ительменов, эвенков и якутов[17].

Пушной промысел на Аляске изначально был продолжением освоения Сибири русскими промышленниками и купцами. Однако вскоре стало очевидно, что добыча зверя в Америке требует иного подхода в силу своей специфики. Сибирские охотники добывали в основном сухопутного зверя, на Аляске же им пришлось иметь дело с морскими животными, в охоте на которых у них не было опыта. Успех предприятия зависел почти исключительно от умений охотников из числа коренных жителей, требовал больших капиталовложений и осуществлялась в заокеанском регионе, где гегемония России активно оспаривалась иностранными торговцами, Великобританией, Испанией и США. В конечном счёте эти обстоятельства сподвигли правительство к созданию компании нового типа по образцу Ост-Индских торговых компаний. Для целей более эффективного управления новыми территориями и осуществления на них пушного промысла была создана Российско-американская компания[18].

Фактически, отношения между Российско-американской компанией и государством были договором, по которому компания получала территории на Алеутских и Курильских островах, а также русские земли в Северной Америке в 20-летнюю аренду с возможностью продления[19]. Новые уставы были получены компанией в 1821, 1844 и 1861 годах[20]. Акционерами РАК были почти исключительно купцы и дворяне, при чём со временем количество дворян среди акционеров пропорционально увеличивалось. Компания управлялась четырьмя-пятью директорами, которые избирались советом акционеров, один из них был председателем совета директоров. С 1801 года Главное правление компании располагалось в Санкт-Петербурге[21].

Российско-американская компания обладала обширной инфраструктурой как в Америке, так и за её пределами — в евразийской части России и за рубежом[19]. Территории за океаном снабжались из отделения компании в Иркутске, которой подчинялись также конторы в Якутске, Охотске и на Камчатке[22].

Российская американская компания изначально соединяла частные и государственные интересы[23]. При чём даже желание извлечь коммерческую выгоду у русских купцов было тесно переплетено с их патриотическим стремлением к расширению влияния России в регионе[24]. Начиная с первого главного правителя Русской Америки Александра Баранова, все его последователи, хотя и не забывали о коммерческих интересах РАК, честно и усердно продвигали геополитические интересы Российской империи[25].

Так, при подготовке первого русского кругосветного плавания (1803—1806), которое изначально задумывалось как частная экспедиция Российско-американской компании, его организаторы делали акцент на значении этого предприятия для внешнеполитических интересов Российской империи. Возглавлявший первую русскую кругосветную экспедицию Иван Крузенштерн был также и одним из главных организаторов этого плавания. Начав разработку проекта кругосветного путешествия ещё в 1790-х годах, она пытался убедить правительство в необходимости этого предприятия для России:

Теперь наступило, кажется, время к свержению ига, налагаемого на нас в торговле иностранцами, которые, приобретая в России на счёт ея великия богатства, оставляют наше Государство для того, чтобы проживать оныя на своей родине, и таким образом лишают Россию капиталов кои оставаясь в нашем отечестве разливали бы повсеместное благосостояние.[26]

В купцах Русско-американской компании Крузенштерн видел первопроходцев и героических бойцов первой линии фронта в экономической войне с иностранными торговцами. Он считал, что правительству необходимо всячески поддерживать купечество для продвижения государственных интересов. В конце концов, Крузенштерну всё же удалось показать представителям российской власти, что коммерческая деятельность на Тихом океане имеет огромное значение для интересов не только отдельных купцов, но и всей страны[25].

Со времен компания становилась всё более связана с государственным аппаратом. Несмотря на это, компания оставалась реальной коммерческой структурой, приносящей прибыль вкладчикам, а не прикрытием для осуществления политической экспансии России в Северной Америке. Из этого следовало несовпадение интересов компании и Министерства иностранных дел. Чиновники и дипломаты опасались, что деятельность Российско-американской компании может привести к конфликтам с европейскими державами или США, которые имели в Северной Америке свои интересы[27].

Из-за желания государства контролировать все стороны жизни компании, аппарат её управления всё более бюрократизировался. С 1856 года в Главном Правлении Российско-американской компании вообще не осталось людей купеческого сословия[28]. Несмотря на большое число государственных служащих в руководстве компании, правительство по-прежнему относилось к ней с недоверием[29].

На момент провозглашения независимости США в 1776 году, территория страны составляла всего 888,81 тыс. кв. миль (2 млн 302 тыс. км²)[30]. В ходе постоянной экспансии Соединённых Штатов в XVIII—XIX веках эта территория значительно увеличилась (на сегодняшний день США занимает площадь в 9 млн 833 тыс. км²).

В первой половине XIX века США вели постоянные войны с соседями, стремясь расширить территорию своего государства. В 1845 году был аннексирован Техас, что спровоцировало американо-мексиканская войну (1846—1848), которая завершилась победой США и присоединением Калифорнии. На фоне военных побед и быстрого расширения территории Соединённых Штатов в американском обществе возникла теория о «предопределении судьбы», согласно которой США «самим проведением было предначертано» господствовать на всём Северо-Американском континенте. Автором этой концепции был редактор американских газет Дж. Л. О’Салливан, много лет заманивавшийся пропагандой экспансионистских идей[31].

Идея неизбежности территориальной экспансии США поддерживалась и продвигалась ключевыми государственными деятелями. Так, будущий президент США Дж. К. Адамс, занимавший в 1819 году пост государственного секретаря говорил:

С того времени, как мы стали независимым народом, то, что это стало нашей претензией, является в такой же мере законом природы, как то, что Миссисипи течёт в море. Испания имеет владения к югу, а Англия — к северу от наших границ. Было бы невероятно, чтобы прошли столетия, а они (владения) не были бы нами аннексированыДж. К. Адамс, 1819 год

Влияние взглядов Дж. К. Адамса в вопросе приобретения США русской Аляски нельзя переоценить: главное действующее лицо в переговорах с правительством Российской империи от США государственный секретарь Уильям Г. Сьюард называл себя прямым учеником и последователем Адамса[32]. Сам он писал в 1848 году:

Я ненавижу войну так же, как питаю отвращение к рабству. Я не отдал бы ни одной человеческой жизни за весь континент, который предстоит ещё аннексировать. Но я не могу избежать убеждения, что страсть народа к территориальному расширению является неодолимой...[33]

В феврале 1849 года влиятельным издательством Партии вигов была напечатана статья под заголовком «Русская Америка — наши тихоокеанские владения», авторы которой предлагали расширить американскую территориальную экспансию на владения РАК путём заселения этих территорий американским гражданами[34].

Выступая в Сент-Поле в 1860 году, У. Г. Сьюард уже конкретно говорил о «неизбежности» аннексии Русской Америки Соединёнными Штатами:

Стоя здесь и обращая взор к Северо-Западу, я вижу русского, который озабочен строительством гаваней, поселений и укреплений на оконечности этого континента как аванпостов С.-Петербурга, и я могу сказать: Продолжай и строй свои аванпосты вдоль всего побережья вплоть даже до Ледовитого океана — они тем не менее станут аванпостами моей собственной страны — монументами цивилизации Соединенных Штатов на Северо-Западе[35]

Притязания Сьюарда не ограничивались Аляской, он считал, что это — первый шаг на пути к аннексии Канады, находившейся во владении Британской империи[36].

Интерес У. Сьюарда и других американских политиков к Русской Америке в первую очередь определялся американскими интересами торговли в Азии и общими экспансионистскими взглядами американских политиков того времени. Кроме того, усилению внимания к Русской Америке во многом способствовали также практические деловые интересы, связанные в первую очередь с бурным развитием китобойного промысла в этом регионе[37].

Американский китобойный промысел, в свою очередь, приводил к конфликтах на местах между РАК и американскими промышленниками. Развитие американского китобойного промысла в Беринговом проливе и у Алеутских остров в 1840-х годах достигло таких масштабов, что главный управитель РАК был вынужден просить у Петербурга введение ограничений для американских судов. Несмотря на то, что министр финансов Е. Канкрин поддержал эту инициативу, министр иностранных дел К. Нессельроде фактически отказал РАК в протекции. Чтобы обуздать хищнический промысел американских китобойных судов, который угрожал голодом населению Русской Америки, РАК приходилось действовать своими силами[38].

В целом, возможное присоединение Аляски была выгодна Соединёнными Штатами по многим причинам. К самой очевидной выгоде относится расширение территориальных владений и значительное продление береговой линии. Последнее, в свою очередь, могло способствовать проникновению американского торгового капитала в Азию и усилению влияния США в Тихом океане. Кроме того, уже во времена Русской Америки на Аляске были открыты месторождения полезных ископаемых, добыча которых могла принести США значительные экономические выгоды[39].

Помимо экономических аспектов, важное значение в планах аннексии Аляски США играла и внешнеполитическая выгода от подобного приобретения. Сьюард хотел использовать Аляску, чтобы «взять в клещи» Британскую Колумбию, изолированную от других британских владений в Северной Америке, чтобы в дальнейшем также присоединить её к США. Таким образом, приобретение Аляски рассматривалось политическими кругами США как часть общей экспансионистской политики страны, целью которой было занятие США всего западного побережья Северной Америки к северу от Мексики[39].

Российско-американские отношения в XIX веке характеризовались двумя противоположными тенденциями: соперничеством и сотрудничеством[40].

С одной стороны, экспансионистская политика США приводила к столкновению интересов двух стран как на уровне коммерческой деятельности местных промышленников, так и на уровне высшей дипломатии[40][41].

Ещё в 1816 году президент США Дж. Монро в своих инструкциях американскому посланнику в Санкт-Петербурге У. Пикни выражал своё опасения относительно возможных столкновений между русскими и американскими поселенцами в районе устья реки Колумбия и предлагал разграничить сферы влияния между двумя странами по 49-й параллели. Сам Пикни в своём отчёте в Вашингтон докладывал, что активной Российской империи в освоении этого региона «скорее увеличивается, чем уменьшается»[42].

При этом правительство России зачастую избегало прямой конфронтации с США даже в тех случаях, когда действия американцев негативно сказывались на работе РАК. Так, американские торговцы зачастую занимались поставками огнестрельного оружия тлинкитам, а во время штурма Михайловской крепости в 1802 году подстрекали индейцев к восстанию против российского господства. Несмотря на жалобы на подобные действия американцев, которые направляло руководство РАК царскому правительству, компания не получала никакой поддержки по дипломатической линии[43].

Другой стороной русско-американских отношений в XIX веке было сотрудничество. Правительство России рассматривало США как внешнеполитический противовес Британской империи в Тихоокеанском регионе[44]. Это сотрудничество вышло на новый уровень во время Крымской войны между Россией с одной стороны и Османской империей, Великобританией и Францией — с другой. В это время США поставляли в Русскую Америку, на Камчатку и в Приамурье военное снаряжение и фураж. Дальнейшее развитие российско-американских отношений произошло во время Гражданской войны в США, в которой Россия, в отличие от других европейских держав, поддержала северян. Приезд Г. В. Фокса с дружественным посольством в Россию в 1866 году породили широко распространённое мнение (в том числе и в правительственных кругах России) о необычайном сближении двух стран и слухи о возможном военном союзе[40].

Миф о необычайно близких российско-американских отношениях в середине XIX века какое-то время был распространён и в российской историографии, однако он был опровергнут исследователями. Показательным является и то, что вскоре после продажи Аляски, двусторонние отношения вновь начали ухудшаться и к концу XIX века в них вновь начало преобладать соперничество[40].

По мнению одних исследователей, продажа Аляски стала возможной именно благодаря улучшению российско-американских отношений в середине 1860-х годов[44]. Другую точку зрения высказывает американский исследователь Г. И. Кушнер, который считает что именно конфликт и соперничество между Россией и США в Тихоокеанском регионе, а не дружба привели к тому что российские власти продали Русскую Америку Соединённым Штатам[45].

В октябре 1853 году Османская империя объявила войну России, что положило начало Крымской войне. Этот конфликт стал одним из самых суровых испытаний для Российской империи в XIX веке. В отличие от предыдущих русско-турецких войн, на этот раз на стороне Османской империи были симпатии Британской империи и Франции, которые опасались усиления влияния России на Балканах и в Центральной Азии. Осознавая высокую вероятность вступления Британской империи в войну на стороне Турции, руководство Российско-американской компании ещё в 1853 году начало проводить активную работу для предотвращения возможного захвата своих владений англичанами[46].

Руководство компании здраво оценивало обстановку и понимало, что владения России в Америке не могут быть защищены собственными военными средствами. Поэтому были предприняты шаги для минимизации имущественных потерь на случай нападения британского флота. Кроме того, руководство компании провело работу на внешнеполитическом фронте[47].

Не имея возможности получить какие-либо гарантии ненападения непосредственно от Британской империи, Российско-американская компания решила действовать через своего соседа — Компанию Гудзонова залива. Это была торговая компания Великобритании в Канаде, с которой РАК и ранее поддерживала дипломатические отношения. Компания Гудзонова залива также как и РАК, не располагала значительным военным флотом и опасалась снижения своих доходов от промысла пушнины в случае начала войны в Северной Америке, потому пошла навстречу предложениям РАК[47].

Российский императорский флот также не мог гарантировать защиту русских американских владений в случае агрессии британцев, потому Николай I без промедлений дал санкцию Главному Правлению РАК на заключение сепаратного договора о нейтралитете с Компанией Гудзонова залива. Вскоре такую санкцию компании Гудзонова залива дала и Британская империя, потребовав гарантий того, что порты Русской Америки не будут использоваться для базирования кораблей русского флота[47]. Одной из ключевых причин, по которой Великобритания пошла на одобрение этого нейтралитета, который в грядущей войне в первую очередь был выгоден России, были опасения британских властей, что Россия в случае угрозы захвата своих американских владений пойдёт на продажу Аляски США[48].

Ставший в 1854 году поверенный российского посольства в Вашингтоне Э. Стёкль предложил российскому вице-консулу П. Костромитинову фиктивно продать корабли калифорнийской Американо-русской торговой компании (АРТК), с той идеей, чтобы британский и французский флот не смог бы их захватить во время грядущей войны[49]. Костромитинов же при активном участии американских промышленников, разработал план продажи не только кораблей РАК, но и всего имущества и земель компании в пользу АРТК. Данный акт планировалось предъявить в случае крайней необходимости, то есть при реальной опасности захвата колоний Великобританией[50].

Сообщение о договоре между РАК и Компанией Гудзонова Залива, заключённом Главным Правлением компании из Санкт-Петербурга, дошли до Ново-Архангельска с опозданием в несколько месяцев. Британская империя в марте 1854 года уже объявила России войну. Ничего не зная о достигнутых договорённостях, П. Костромитинов и главный правитель Русской Америки С. В. Воеводский подписали акт о продаже всего имущества РАК и её владений Американо-русской торговой компании (АРТК) за 7,6 млн долларов. Однако сразу после того до Русской Америки дошли сведения о пакте РАК с Компанией Гудзонова залива, договор был аннулирован. Тем не менее, этот инцидент стал первым шагом в сторону окончательно продажи Аляски. При чём, как во времена Крымской войны, так и в 1860-е годы инициатором сделки выступал Э. Стёкль[51].

Дискуссия о необходимости продажи Аляски в России

Первое официальное предложение о продаже Аляски США было выдвинуто в письме вл. кн. Константина министру иностранных дел А. М. Горачкову в 1857 году. Великий князь писал, что продажа этой территории могла бы способствовать сокращению государственных расходов. Кроме того, Константин полагал, что США, стремясь к господству в Северной Америке, неизбежно «возьмут у нас эти колонии»[52].

В ответ на запрос великого князя МИД подготовил доклад на имя императора. В нём в целом поддерживалось предложение о продаже, однако предлагалось не торопиться с исполнением дела и в соблюдении строжайшей тайны поручить Э. Стёклю начать переговоры с Вашингтоном. Продажу предлагалось организовать «через 4 с лишком года», когда должна была закончиться очередная привилегия, выданная РАК 1844 году[53].

В вопросе о продаже Аляски российская политическая элита разделилась на два лагеря. Первый из них, возглавляемый Константином Николаевичем, условно можно назвать «либеральным» или «прозападным»[53]. Его сторонники выступали за немедленную уступку Аляски, внешнеполитическое сближение с США, критиковали деятельность РАК, как монопольной структуры, «время которой миновало»[54]. Более консервативный лагерь, к которому относились А. М. Горчаков и сам император Александр II, хоть и не выступали резко против продажи Аляски, считали что нет надобности торопиться с практической реализацией этого замысла[53].

Новый виток обсуждения возможной продажи Аляски спровоцировали слухи о возможном переселении на эти территории мормонов. Несмотря на то, что эти сведения мало подкреплялись фактами, Э. Стёкль доносил императору, что в случае переселения на Аляску мормонов, колониям придётся оказывать вооружённое сопротивление. В ответ на это Александр II заметил, что «это подтверждает мысль о необходимости решить вопрос о наших американских владениях»[55].

Великий князь Константин Николаевич последовательно поддерживал идею о том, что США имеют «естественное право» господствовать во всей Северной Америке и продвигал её среди российской политической элиты. Ближайший сподвижник Константина, И. А. Шестаков, также был горячим сторонником доктрины Монро, он писал, что «каждому, жившему североамериканской жизнью, понятно… что принцип этот [предопределённости господства США в Северной Америке]… новейшие поколения всасывают с матерним молоком». Как и Константин, он резко критиковал РАК за то, что она противоречила духу времени «Великих реформ»: «компания не принося ровно никакой пользы отечественной промышленности, действует еще во вред туземному населению…»[56].

С тех же либеральных позиций Российско-американскую компанию критиковал и сам Константин: «Трудно представить себе положение более зависимое того, в каком находятся туземцы к компании… такое положение не может быть допущено, особенно в то время, когда упраздняется крепостное право в России»[57]. В феврале 1861 года Константин уже напрямую призывал к ликвидации РАК в течение двух лет[58]. С открытой критикой этих позиций великого князя выступил член Государственного совета и бывший Главный правитель РАК Ф. П. Врангель. Он писал, что со времён Шелихова и Баранова, открыто воевавших с кадьякцами и принуждавших покорённых островитян к промыслу и военным экспедициям, в системе управления компании произошли радикальные изменения. Морские офицеры, управляющие компанией наблюдали за исполнением государственных законов в защиту туземного населения от притеснений[59].

В 1860 году в Русскую Америку были направлены две правительственные ревизионные комиссии. Первая из них, под руководством С. А. Костливцова, получила также предписание провести секретные переговоры с Э. Стёклем о возможности уступки Аляски США. Вторая комиссия была направлена от Морского министерства по инициативе Константина Николаевича. Обе комиссии были изначально снабжены инструкциями, намекающими на необходимость составить критический отзыв о деятельности РАК[60].

В 1861 году комиссии вернулись в Петербург и предоставили подробный критический обзор деятельности РАК. Тем не менее, к удивлению и недовольству Константина Николаевича, оба ревизора не зависимо друг от друга однозначно пришли к выводу о целесообразности сохранения компании[61]. В заключительной части своего доклада, которая был изъята из обнародованной версии заключения, Головин писал:

Общественное мнение России до сих пор негодует за уступку нашей бывшей фактории в Калифорнии, особенно с тех пор, как рядом с селением Росс открылись золотые прииски... легко может случиться, что... откроют и в колониях наших богатства...

Что же касается до упрочения дружественный отношений России и Соединённых Штатов... сочувствие к нам американцев будет проявляться до тех пор, пока оно их ни к чему не обязывает или пока это им выгодно. Жертвовать же своими интересами для простых убеждений американцы никогда не будут.[62]

Комитет об устройстве русских американских колоний, который был утверждён для рассмотрения вопроса продления монополии РАК, также пришёл к выводу о целесообразности сохранения компании. Полномочия компании были продлены на 20 лет Государственным советом, и утверждены Александром II 14 (26) июня 1865 года[63]. В дальнейшем, однако, Министерство иностранных дел уже после продажи Аляски оспаривала юридический факт продления полномочий компании в 1865 году[64].

Параллельно с обсуждением судьбы РАК в высоких кабинетах развернулась дискуссия и в петербургской прессе. Журнал «Морской сборник» инициировал значительную часть публичных дискуссий, которые сопровождали начало эпохи Великих реформ, и был одним из наиболее передовых и популярных журналов того времени. Руководил журналом великий князь Константин. Редакционная повестка отражала идеологический уклон великого князя[65].

Кампания по оспариванию права РАК на управление Аляской, несколько лет продолжавшаяся на страницах «Морского сборника» и других журналов, осуществлялась главным образом во имя экономического либерализма, а также мнимого гуманизма по отношению к коренному населению Аляски. При этом РАК изображалась как пережиток монополистических привилегий и крепостного права[65]. Эти горячие дебаты в петербургской и московской прессе происходили в полном отрыве от реальности Русской Америки и часто — под влиянием местных, совсем не американских событий[66].

Переговоры о продаже

В последнее десятилетие перед продажей Аляски США после потрясений и финансовых трудностей, вызванных Крымской войной, жизнь в колониях стабилизировалась, и дела компании пошли на поправку[67].

Тем не менее, сторонники уступки Русской Америки США не оставили своих попыток убедить императора в необходимости заключения сделки. Непосредственным поводом для возобновления дискуссии о возможности уступки Аляски США стал приезд в Санкт-Петербург Э. Стёкля в октябре 1866 года. Он имел разговор с Константином Николаевичем и министром финансов М. Х. Рейтерном. Великий князь, после разговора со Стёклем, поручил вице-адмиралу Н. К. Краббе составить записку А. Горчакову, с тем чтобы вновь поставить на повестку вопрос о продаже Русской Америки. В записке указывались главные причины, которые, по мнению Константина Николаевича, указывают на необходимость этого шага:

- Неудовлетворительное состояние экономических дел РАК, в следствие которых она нуждается в постоянной поддержке из бюджета.

- Необходимость сосредоточиться на освоении Приамурья, где «предстоит России будущность».

- Желательность поддержания «тесного союза» с США[68].

Формально, предложение о продаже исходило от российского посланника в Вашингтоне барона Эдуарда Стёкля, но инициатором сделки был великий князь Константин Николаевич (младший брат Александра II), впервые озвучивший это предложение весной 1857 года в специальном письме министру иностранных дел А. М. Горчакову. Горчаков поддержал предложение. Позиция МИДа сводилась к изучению вопроса, и было решено отложить его реализацию до истечения срока привилегий РАК в 1862 году. А затем вопрос временно стал неактуальным в связи с Гражданской войной в США. 16 (28) декабря 1866 года состоялось специальное совещание, на котором присутствовали Александр II, великий князь Константин, министры финансов и морского министерства и российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Стёкль. Все участники одобрили идею продажи[69]. По предложению министерства финансов был определён порог суммы — не менее 5 миллионов долларов золотом. 22 декабря 1866 (3 января 1867) Александр II утвердил границу территории[70]. В марте 1867 года Стёкль прибыл в Вашингтон и напомнил государственному секретарю Уильяму Сьюарду «о предложениях, которые делались в прошлом о продаже наших колоний» и добавил, что «в настоящее время императорское правительство расположено вступить в переговоры». Заручившись согласием президента Джонсона, Сьюард уже в ходе второй встречи со Стёклем, состоявшейся 14 марта, смог обговорить главные положения будущего договора.

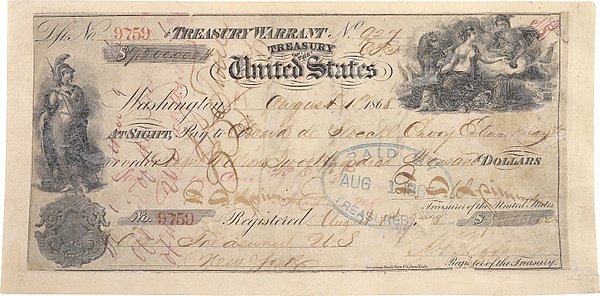

18 марта 1867 года президент Джонсон подписал официальные полномочия Сьюарду, почти сразу же состоялись переговоры государственного секретаря со Стёклем, в ходе которых в общих чертах был согласован проект договора о покупке русских владений в Америке за 7,2 миллиона долларов.

Подписание и ратификация договора о продаже Аляски

Ратификационная грамота и опубликованный текст конвенции

Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в городе Вашингтоне[74]. Договор был подписан на английском и французском языках («дипломатические» языки). 3 (15) мая 1867 договор был подписан императором Александром II, 6 (18) октября 1867 Правительствующий сенат принял указ об исполнении договора, русский текст которого под заголовком «Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских колоний» был опубликован в Полном собрании законов Российской империи за № 44518[72]. Стоимость сделки составила 7 200 000 долларов золотом. К США переходили территории Северной Америки западнее 141 меридиана западной долготы, в том числе полуостров Аляска, береговая полоса шириной в 10 миль вдоль западного берега Британской Колумбии; Александровский архипелаг; Алеутские острова с островом Атту; Ближние острова, Крысьи, Лисьи, Андреяновские, острова Шумагина, Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более мелкие острова; острова в Беринговом море: Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нунивак и острова Прибылова — Св. Георгия и Св. Павла. Общий размер проданной сухопутной территории составил около 1 519 000 км², следовательно, за квадратный километр было уплачено по 4 доллара 73 цента, то есть — по 1,9 цента за акр.

Согласно статье II договора, Соединённым Штатам вместе с территорией передавалась вся государственная и общественная недвижимость, кроме храмов, которые оставались в собственности проживающих на Аляске членов Православной церкви. Уполномоченному представителю США передавались все относящиеся к передаваемой территории правительственные документы, хранившиеся в её пределах; однако Соединённые Штаты обязывались «во всякое время, когда встретится надобность» выдавать российскому правительству, чиновникам и подданным засвидетельствованные копии этих документов.

В соответствии с обычной процедурой договор был передан в Конгресс. Поскольку сессия конгресса закончилась как раз в этот день, президент созвал чрезвычайную исполнительную сессию Сената.

Судьба договора оказалась в руках членов сенатского комитета по иностранным делам. В состав комитета в то время входили: Чарльз Самнер из Массачусетса — председатель, Саймон Камерон из Пенсильвании, Уильям Фессенден из Мэна, Джеймс Харлан из Айовы, Оливер Мортон из Индианы, Джеймс Патерсон из Нью-Гэмпшира, Рэверди Джонсон из Мэриленда. То есть решать вопрос о присоединении территории, в которой в первую очередь были заинтересованы тихоокеанские штаты, приходилось представителям Северо-Востока.

Сенат США, в лице комитета по иностранным делам, высказывал сомнения в целесообразности столь обременительного приобретения, тем более в обстановке, когда в стране только что закончилась гражданская война. Высказывались также сомнения в связи с тем, что оплата проходила безналичными долларами, а не золотом, и не на счета министерства финансов России, а на счёт частного лица (Стекля), что противоречило условиям договора. Тем не менее, сделка была поддержана в Сенате 37 голосами, при двух голосах против (это были Фессенден и Джастин Моррил из Вермонта). 3 мая договор был ратифицирован. 8 июня в Вашингтоне состоялся обмен ратификационными грамотами. В дальнейшем в соответствии с установленным порядком договор был отпечатан, а затем включён в официальное собрание законов Российской империи (№ 44518).[72][75]

Передача Аляски под юрисдикцию США

Руководство Российско-американской компании было официально информировано об уступке Русской Америки лишь 7 (19) апреля 1867 года. Неожиданная продажа Аляски создала для компании колоссальные трудности и привела к убыткам в 1,5 млн рублей серебром. За заключённую сделку компании причиталось 1,46 млн рублей, однако после вмешательства Константина Александровича, итоговая сумма была снижена до 381 тыс. рублей. Таким образом, большая часть денег от продажи отошла государству — около 10,6 млн рублей серебром[76]. Расходы по вывозу русских поселенцев Аляски вместе с семьями также были возложены на РАК[77].

Ещё до официальной церемонии передачи Аляски в состав США, калифорнийские бизнесмены начали передел собственности компании, торопясь нажиться на спекуляциях землёй и имуществом РАК[78]. Американцы запросили разрешение на отправку в Ситку парохода с различными товарами для снабжения прибывающих поселенцев. Посланник в Вашингтоне Э. Стёкль взял на себя ответственность удовлетворить эту просьбу и направил предписание главному правителю РАК Д. П. Макустову разрешить свободный доступ американских судов и товаров на Аляску[79].

Для церемонии передачи Аляски под юрисдикцию США был с российской стороны выбран капитан 2-го ранга А. А. Пещуров, назначенный специальным представительным комиссаром. Он отправился в Вашингтон, где явился к Э. Стёклю, которой представил ему комиссара от американской стороны — генерала Л. Руссо (англ. Lovell Rousseau)[80].

Комиссары прибыли в Ново-Архангельск 6 (18) октября 1867 года. Церемония передачи началась в этот же день в 15:30 перед резиденцией главного правителя. Под орудийные салюты 250 американских солдат, прибывших на остров несколькими днями ранее, был спущен российский флаг и поднят флаг США[81][82]. С 1917 года день 18 октября отмечается в США как День Аляски[83]. В тот же день был введён действовавший в США григорианский календарь и время синхронизировано с западным побережьем США: в результате дата была переведена на 11 дней вперёд (+12 дней разницы между юлианским и григорианским календарями в XIX веке, −1 день в связи с переходом территории к востоку от линии перемены дат)[84].

Акт официальной передачи был подписан двумя уполномоченными спустя неделю, 14 (26) октября 1867, после решения имущественных вопросов РАК[85]. Известие о передачи достигло Петербурга к декабрю 1867 года[86].

Изначально, по сообщениям уполномоченного от США генерала Руссо, население острова казалось «спокойным и законопослушным». Генерал выражал уверенность в том, что большинство из оставшихся в Ново-Архангельске русских поселенцев согласится принять американское гражданство. Однако, эти надежды не оправдались. Нахлынувшие в Ново-Архангельск американцы, по сообщениям А. Пещурова, вели себя распущено, «особенно солдаты, состоящие из всякого сброда»[87]. В городе начались грабежи и драки. Положение местного населения в бывшей Русской Америке продолжало ухудшаться, и к концу 1867 года начался массовый исход русских из Ново-Архангельска[88].

Реакция алеутов на передачу Русской Америки США изначально была негативной. Так, один из вождей заметил, что «мы разрешили русским владеть островом, но мы не намерены давать его любому и каждому, кто проходит мимо»[88].

Реакция в российском обществе

Новость о заключении договора о продаже Аляски явилась полной неожиданностью для российского общества. Официальные издания ограничились краткими новостными сообщениями, которые вышли со значительным опозданием лишь к 23 марта (4 апреля) 1867 года. Некоторые газеты вообще отказывались верить в правдивость информации о заключении сделки[89]. Так, большинство изданий сомневались в реальности сделки из-за ничтожной суммы, уплаченной за эти территории. «Биржевые ведомости» писали:

...вряд ли кто решился бы предложить нашему правительству за Русскую Америку такую ничтожную цену, как 7 000 000 долларов»[90]

Помимо недоверия к сообщениям о продаже Аляски, в печати высказывались и мнения, выражающие открытое несогласие с самой идеей продажи Русской Америки. Петербургская газета «Голос» писала:

Сегодня слухи продают николаевскую железную дорогу, завтра — русские американские колонии; кто же поручится, что послезавтра не начнут те же самые слухи продавать Крым, Закавказье, Отзейские губернии?...

И неужели чувство народного самолюбия так мало заслуживает внимания, что им можно жертвовать за какие-нибудь 5—6 миллионов долларов?...

Нет, решительно отказываемся верить этим нелепым слухам.[91]

В русском обществе, особенно в консервативных кругах было много недовольных не только условиями сделки, но и самим фактом продажи. Противники уступки Аляски США были и в царском правительстве. В частности, министр внутренних дел П. А. Валуев, в своём дневнике сделал акцент на секретности, в которой осуществлялась продажа:

Никто из нас об этом не знал, кроме кн. Горчакова, министра финансов и Краббе. Странное явление и тяжелое впечатление... Мы втихомолку продаем часть своей территории...[92]

Это критические мнения о «слухах» о продаже Аляски нашли широкое распространение в российском обществе и грозили перерасти в открытое недовольство в случае их подтверждения. В этих условиях правительство приложило особые усилия для того, чтобы объяснить выгодность этой сделки для России. Так, в правительственной газете «Санкт-Петербургские ведомости» было опубликовано следующее разъяснение:

Договор о передаче русских владений в Северной Америке предоставлен вашингтонскому сенату. Значит, дело это можно считать окончательно решенным к великому неудовольствию Англии. Весьма желательно, чтобы эта сделка еще больше упрочила дружбу и союз России с Соединенными Штатами...

Соединенные Штаты говорят России, что они допускают всякое усиление ее в Европе и Азии, если только она не будет препятствовать усилению их в Америке; Россия, со своей стороны, заявляет Соединенным Штатам, что она готова дать им полный простор в Америке, если они оставят ей такой же простор и при случае даже окажут содействие в Европе или в Азии.[93]

Несмотря на оптимистичные взгляды правительства Российской империи на дальнейшее развитие российско-американских отношений, 1867 год стал наивысшей точкой сближения двух стран. Вскоре после этого сотрудничество России и США, наметившееся в годы после Крымской войны в России и Гражданской войны в США, сменилось соперничеством, в частности — на Дальнем Востоке и в Маньчжурии. Вскоре начали проявляться и идеологические разногласия. В последние десятилетия XIX века со сменой общей расстановки сил в мире, «дружественный» период в отношениях двух стран закончился[94].

Экономический эффект от сделки

В США высказываются мнения, что покупка Аляски так и не окупила затраченных средств, так как стоимость управления новыми территориями и льготы компаниям, разрабатывающим природные ресурсы Аляски, перевешивают все доходы[95][96].

Иной точки зрения придерживался российский академик Владимир Афанасьевич Обручев. По его оценке, только добыча золота на Аляске к 1915 году принесла американцам около 200 миллионов долларов[97].

С экономической стороны приобретение это пока не стоит ни цента, но — янки благодаря этому отрежут с одной стороны Англию от моря и ускорят присоединение всей британской Северной Америки к Соединенным Штатам. Вот где собака зарыта!Карл Маркс, [98]

Вырученные от продажи средства были истрачены главным образом на приобретение за границей принадлежностей для российского железнодорожного транспорта[99].

Важность РАК как агента влияния Российской империи на Дальнем Востоке проявилась сразу после продажи Аляски США. Для многих чиновников внешнеполитического ведомства стало неожиданностью резкое снижение влияния России на северо-востоке Российской империи. Только тогда стало очевидно, какую большую роль играли инвестиции РАК в инфраструктуру этого региона и помогали в вопросах политического управления столь отдалённых от Петербурга уголков империи. В результате нарушения связи между Петербургом и восточными окраинами империи, в течение последующих десятилетий они оказались под американским влиянием. В особенно уязвимом положении оказалась Чукотка, так что власти опасались потери полуострова в пользу США[100].

Оценки причин и последствий продажи Аляски

По мнению И. Виньковецкого, продажа колонии была стратегическим решением, принятым чиновниками на высшем уровне, однако неправильно было бы воспринимать такой шаг как неизбежный и предопределённый. Без стечения некоторых обстоятельств — в их числе приезд посланника Эдуарда Стёкля в Петербург в конце 1866 года — продажа Аляски Соединённым Штатам могла бы и не состояться. РАК управляла колонией почти шесть десятилетий и могла бы продолжать это делать, если бы российское правительство втайне от компании не решило продать колонию. Даже в случае ликвидации Российско-Американской компании правительство могло принять решение сохранить колонию[101].

Аляска оставалась уязвимой перед лицом возможной атаки со стороны британцев или американцев, но то же самое можно было сказать и относительно всего российского Дальнего Востока[101].

Довод о малочисленности русского населения на Аляске также является спорным. Население Русской Америки оценивалось в 10 147 человек (из которых 650 были русскими переселенцами и 1900 — детьми от смешанных браков). Эта цифра лишь незначительно уступала численности населения колоний западно-европейских держав в то же время. А если учитывать соотношение пришлого и местного населения (во Внутренней Аляске тогда проживало около 40 тыс. индейцев-тлинкитов, соотношение — 1:16), данный аргумент вообще теряет смысл. Так, в середине 1880-х годов население голландской Ост-Индии на островах Ява и Мадура составляло всего 900 европейцев (на 18 млн местного населения, соотношение — 1:20 000). В Британской Индии на 254 млн местного населения приходилось всего 142 612 европейцев (соотношение — 1:1790)[102].

Литература

- Алексеев А. И. Судьба Русской Америки. — Магадан: Магаданское книжное издательство, 1975.

- Болховитинов Н. Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. — М.: Наука, 1990. — ISBN 5-02-008997-4.

- Виньковецкий И. Русская Америка: заокеанская колония континентальной империи, 1804—1867 / пер. с англ. С. Константинова; науч. ред. перевода А. Миллер. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — ISBN 978-5-4448-0286-1.

- Гринёв А. Аляска под крылом двуглавого орла. — М.: Медленные книги, 2018. — ISBN 978-5-87-444408-2. — ISBN 978-5-87444-408-2.

- Окунь С. Б. Российско-американская кампания / под редакцией Б. Д. Грекова. — М.—Л.: Государственное Социально-экономическое издательство, 1939.

- История Русской Америки (1732–1867): В 3-х тт. / ответственный редактор: Н. Н. Болховитинов. — М., 1999. — Т. 2. Деятельность Российско-американской компании (1799–1825). — ISBN 5-7133-0976-2.

- История Русской Америки (1732–1867): В 3-х тт. / ответственный редактор: Н. Н. Болховитинов. — М., 1999. — Т. 3. Русская Америка: от зенита к закату (1825–1867). — ISBN 5-7133-0987-8.

- Плотников А. Ю. Договор о продаже Аляски 1867 г.: история и право // Американистика: актуальные подходы и современные исследования. — 2021. — № 13.

- Black L. T. Russians in Alaska, 1732–1867 (англ.). — University of Alaska Press, 2004. — ISBN 1-889963-04-6. — ISBN 1-889963-05-4.

Ссылки

- Treaty text (англ.)., Соглашение об уступке Аляски (текст, перевод). (рус.) (англ.)

- Рукописный оригинал Соглашения об уступке Аляски.; Файл (PDF). (рус.) (англ.) (фр.)

- «Продажа Аляски». vokrugsveta.com.

- «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки», док. фильм. ВГТРК (2010).

Отношение управляющего Морским министерством Великого князя Константина Николаевича Министру иностранных дел А. М. Горчакову с предложением продать российские североамериканские колонии Северо-Американским Соединенным Штатам: 22 марта 1857 года.

Отношение управляющего Морским министерством Великого князя Константина Николаевича Министру иностранных дел А. М. Горчакову с предложением продать российские североамериканские колонии Северо-Американским Соединенным Штатам: 22 марта 1857 года.