Владимирская губерния

Влади́мирская губе́рния — административно-территориальная единица Российской империи, Российской республики РСФСР и СССР, существовавшая в 1796—1929 годах. Губернский город — Владимир.

Что важно знать

| Губерния | |||||

| Владимирская губерния | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

| 56°08′00″ с. ш. 40°25′00″ в. д.GЯO | |||||

| Страна | |||||

| Адм. центр | Владимир | ||||

| История и география | |||||

| Дата образования | 1 (12) ноября 1796 | ||||

| Дата упразднения | 1 октября 1929 | ||||

| Площадь | 42 831,8 вёрст² | ||||

| Население | |||||

| Население | 1 515 691[1] чел. (1897) | ||||

|

|||||

|

|||||

География

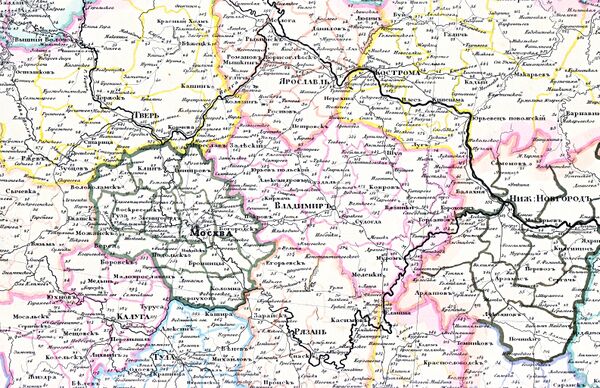

Владимирская губерния граничит на севере с Ярославской и Костромской, на востоке — Нижегородской, на западе — Московской и Тверской, на юге — Тамбовской и Рязанской.

До 1918 года губерния занимала площадь в 40 339 вёрст² (45 910 км²), по исчислению Стрельбицкого — 42 930,5 вёрст², в том числе под озёрами около 99 вёрст². В 1926 году площадь губернии составляла 33 023 км². Наибольшая длина её с востока на запад 325 вёрст (347 километров), а ширина от севера к югу 240 вёрст (256 километров).

Природа

До XVIII—XIX веков на территории произрастали обширные леса, которые позже были в значительной степени вырублены. По генеральному межеванию в 1776 году под лесами значилось 2 015 575 десятин, к 1895 году их осталось 1 452 530 десятин. Особенно сильно леса пострадали в средней части губернии, где из-за более плодородной почвы земледелие развивалось более интенсивно[2].

Губерния занимала территорию современной Владимирской области (за исключением южной части Гусь-Хрустального района), южную половину Ивановской области (включая город Иваново), большую часть Переславского района Ярославской области, части Талдомского, Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского и Шатурского районов Московской области, части Володарского, Павловского, Вачского, Навашинского, Кулебакского и Выксунского районов Нижегородской области, а также часть Касимовского района Рязанской области, а кроме того небольшую часть Калязинского района Тверской области.

Владимирский уезд и Судогодский уезд полностью расположены на территории современной Владимирской области.

Переславский уезд основной своей частью с городом Переславль-Залесский входит в современную Ярославскую область, небольшая юго-западная часть уезда относится к Московской и Тверской областям.

Юрьевский уезд основной своей частью с городом Юрьев-Польский входит в современную Владимирскую область, северо-восточная часть уезда относится к Ивановской области.

Суздальский уезд южной частью с городом Суздаль входит в современную Владимирскую область, а северной частью с городом Гаврилов-Посад входит в Ивановскую область.

Шуйский уезд с городами Шуя и Иваново полностью входит в современную Ивановскую область.

Ковровский уезд южной частью с городом Ковров входит в современную Владимирскую область, а северной частью — в Ивановскую область.

Вязниковский уезд южной частью с городом Вязники входит в современную Владимирскую область, а северной частью — в Ивановскую область.

Гороховецкий уезд северо-западной частью с городом Гороховец входит в современную Владимирскую область, северной частью — в Ивановскую область, юго-восточной частью — в Нижегородскую область.

Муромский уезд западной частью с городом Муром входит в современную Владимирскую область, восточной частью — в Нижегородскую область.

Меленковский уезд входит в современную Владимирскую область, а его небольшая южная часть относится к Рязанской области.

Покровский уезд северо-восточной частью с городом Покров входит в современную Владимирскую область, а юго-западной частью — в Московскую область.

Александровский уезд восточной частью с городом Александров входит в современную Владимирскую область, а юго-западной частью — в Московскую область.

История

До 1719 года — Владимирский уезд Замосковного края Московского царства.

В 1719 году была образована Владимирская провинция в составе Московской губернии. В 1778 году образовано самостоятельное Владимирское наместничество с разделением на 14 уездов. В 1796 году наместничество преобразовано в губернию. С 1881 по 1917 год Владимирская губерния состояла из 13 уездов и границ своих не меняла.

Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года Владимирская губерния (в границах, значительно меньших Владимирской губернии Российской империи) была упразднена. Была образована Ивановская Промышленная область (в самом постановлении данного наименования ещё нет, Комиссии по районированию при Президиуме ВЦИК поручено установить наименование области) с центром в городе Иваново-Вознесенске, в составе, в качестве основного массива, губерний Иваново-Вознесенской, Владимирской, Ярославской и Костромской[3].

Административное деление

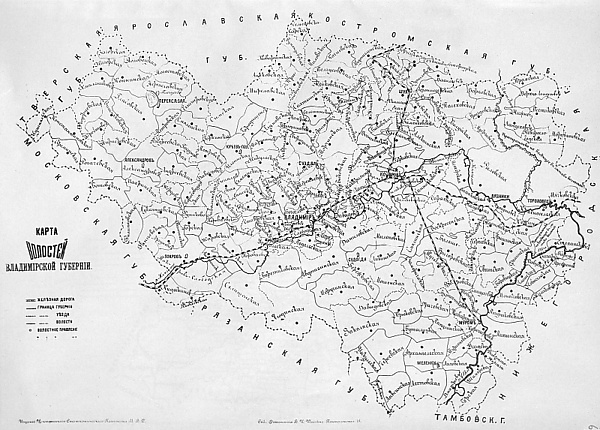

В момент образования в 1796 году губерния делилась на 10 уездов: Владимирский, Вязниковский, Гороховецкий, Меленковский, Муромский, Переславский, Покровский, Суздальский, Шуйский, Юрьевский.

В 1803 году были образованы ещё 3 уезда: Александровский, Ковровский и Судогодский.

Это административное деление сохранялось неизменным до 1918 года. В конце XIX века в состав губернии входило 13 уездов, которые делились на 222 волости.

| № | Уезд | Уездный город | Герб уездного города |

Площадь, вёрст² |

Население[1] (1897), чел. |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Александровский | Александров (6 810 чел.) | 2 886,8 | 100 371 | |

| 2 | Владимирский | Владимир (28 479 чел.) | 2 402,5 | 160 996 | |

| 3 | Вязниковский | Вязники (8 862 чел.) | 3 309,6 | 86 352 | |

| 4 | Гороховецкий | Гороховец (2 297 чел.) | 3 817,7 | 92 240 | |

| 5 | Ковровский | Ковров (14 571 чел.) | 3 427,5 | 109 861 | |

| 6 | Меленковский | Меленки (8 909 чел.) | 4 617,8 | 142 304 | |

| 7 | Муромский | Муром (13 271 чел.) | 2 229,8 | 122 383 | |

| 8 | Переславский | Переславль-Залесский (10 639 чел.) | 3 178,7 | 87 337 | |

| 9 | Покровский | Покров (2 785 чел.) | 4 142,2 | 158 229 | |

| 10 | Судогодский | Судогда (3 182 чел.) | 5 099,9 | 96 798 | |

| 11 | Суздальский | Суздаль (6 412 чел.) | 2 513,1 | 107 708 | |

| 12 | Шуйский | Шуя (19 583 чел.) | 2 565,2 | 158 483 | |

| 13 | Юрьевский | Юрьев-Польский (5 759 чел.) | 2 641,0 | 92 629 |

В 1918 году Шуйский уезд отошёл к новой Иваново-Вознесенской губернии. В 1920 году был образован Кольчугинский район (просуществовал 4 года). В 1921 году упразднён Покровский уезд, а вместо него образован Киржачский уезд. Ещё через 3 года упразднены Гороховецкий, Киржачский и Суздальский уезды. В 1925 году Юрьев-Польский уезд был передан Иваново-Вознесенской губернии. Через год Меленковский и Судогодский уезды были упразднены, а на части их территории образован Гусевской уезд.

Таким образом в 1926 году в состав Владимирской губернии входило 7 уездов:

| № | Уезд | Уездный город | Площадь, км² |

Население[4] (1926), чел. |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Александровский | Александров | 4 365 | 184 850 |

| 2 | Владимирский | Владимир | 6 717 | 325 693 |

| 3 | Вязниковский | Вязники | 5 337 | 151 628 |

| 4 | Гусевской | Гусь-Хрустальный | 4 064 | 110 029 |

| 5 | Ковровский | Ковров | 3 272 | 120 524 |

| 6 | Муромский | Муром | 6 370 | 332 257 |

| 7 | Переславский | Переславль-Залесский | 2 898 | 96 159 |

Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года Владимирская губерния и все её уезды с 1 октября 1929 года были упразднены, а их территория разделена между Ивановской Промышленной и Нижегородской областями.

До революции во Владимирской губернии существовало 2 заштатных города.

| № | Город | Население (1897) | Входил в | Герб |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Иваново-Вознесенск | 54 200 чел. | Шуйский уезд | |

| 2 | Киржач | 4900 чел. | Покровский уезд |

Посады

| № | Город | Население (1897) | Входил в | Герб |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Гаврилов Посад | 1160 чел. | Суздальский уезд |

Населённые пункты

В 1847 году во Владимирской губернии было 13 уездных городов (включая губернский), два заштатных города, один посад, 14 слобод, 918 сёл, 5653 деревень и сёл. Всего 6600 населённых пунктов[5].

В конце XIX века в губернии было 15 городов, один посад (Гавриловский посад) и 8227 остальных поселений. Из городов более значительны: Иваново-Вознесенск (54 208 человек), Владимир (28 479 человек) и Шуя (19 583 человек)[1].

Население

По данным на 1796 год во Владимирской губернии проживало около 913 076 человек[6].

По данным на 1848 год во Владимирской губернии проживало 1 142 669 человек:

- Дворян потомственных — 3070.

- Дворян личных — 2238.

- Разночинцев — 6861.

- Священно-служителей и членов их семей — 3983.

- Церковно-служителей и членов их семей — 4891.

- Монашествующих — 397.

- Отставных солдат и их жён — 9283.

- Почётных граждан — 285.

- Купцов — 8081.

- Мещан — 34554.

- Рабочих — 11.

- Дворовых людей — 878.

- Свободных хлебопашцев — 3560.

- Крестьян помещичьих — 699307.

- Крестьян государственных — 260254.

- Крестьян удельных — 61910.

- Крестьян государевых — 19800.

- Крестьян Ведомства Московской Голицынской больницы — 2244.

- Крестьян Попечительного комитета — 412.

- Крестьян комиссии для сооружения Храма в Москве — 4392.

- Крестьян состоящих в казённом управлении — 7264.

- Ямщиков, не платящих податей — 1898.

- Мастеровых — 7096[5].

По данным на 1862 год во Владимирской губернии проживало около 1 222 599 человек[6].

В 1886 году жителей в губернии считалось около 1 416 750 человек. По переписи 1897 года в губернии было 1 515 691 жителей[1] (690 312 мужчин и 825 379 женщин), из них в городах 190 618 человек.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население губернии составило 1 321 140 человек[4], из них городское — 263 942 человек.

Национальный состав в 1897 году[7]

| Уезд | Русские | Остальные |

|---|---|---|

| Губерния в целом | 1 510 795 (99,7 %) | 4 896 (0,3 %) |

| Александровский | 99 958 (99,6 %) | 413 (0,4 %) |

| Владимирский | 158 870 (98,7 %) | 2 126 (1,3 %) |

| Вязниковский | 86 244 (99,9 %) | 108 (0,1 %) |

| Гороховецкий | 92 127 (99,9 %) | 113 (0,1 %) |

| Ковровский | 109 686 (99,9 %) | 175 (0,1 %) |

| Меленковский | 142 198 (99,9 %) | 106 (0,1 %) |

| Муромский | 122 068 (99,7 %) | 315 (0,3 %) |

| Переславский | 87 214 (99,9 %) | 123 (0,1 %) |

| Покровский | 157 789 (99,7 %) | 440 (0,3 %) |

| Судогдский | 96 718 (99,9 %) | 80 (0,1 %) |

| Суздальский | 107 649 (99,9 %) | 59 (0,1 %) |

| Шуйский | 157 790 (99,6 %) | 693 (0,4 %) |

| Юрьевский | 92 484 (99,8 %) | 145 (0,2 %) |

| Год | Численность | |

|---|---|---|

| 1897 | 1 515 691 | [8] |

Религия

В церковном отношении Владимирская губерния составляла Владимирскую епархию. В 1888 году в ней было 970 православных приходов и 1 192 храма (из них 18 соборов, 26 домашних церквей, 1 036 сельских храмов и 112 приходских городских и кладбищенских церквей).

Евангелическая церковь была одна, еврейских молитвенных дома два.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в губернии не процветало, так как почва её была неплодородная и население не могло даже в урожайные годы прокормиться своим хлебом. Улучшенные способы обработки земли существовали в некоторых помещичьих хозяйствах Юрьевского и Александровского уездов, где почва была довольно хорошая. В среднем за 5 лет (1883—1887) в губернии было собрано 2 100 тысяч четвертей ржи, 3 280 четвертей озимой и 47 500 четвертей яровой пшеницы, овса 1 770 тысяч, ячменя 80 тысяч, гречихи 400 тысяч, проса 3 650 тысяч и гороху 32 тысячи четвертей. Садоводство и огородничество в губернии было развито. Почти у всех крестьян были сады и огороды. Особенно славились вишни из садов Вязниковского уезда и огурцы суздальских огородников.

Промышленность

По промышленности губерния занимала очень высокое место, уступая лишь 2 столичным губерниям. Фабрик и заводов в 1903 г. во Владимирской губернии было (не считая горных заводов) 467, с общим числом рабочих до 160 тыс.

В фабрично-заводском отношении Владимирскую губернию можно было разделить на четыре района.

К первому принадлежали уезды: Александровский, где преобладало хлопчатобумажное производство; Покровский, в северной части которого развито шелковое производство, а в южной — стеклянное и фарфоровое, и Переяславский, с бумажно-ткацким и полотняным промыслами.

Ко второму, так называемому Шуйско-Ивановско-Кинешемскому району, принадлежали уезды Шуйский, Ковровский и Вязниковский. Здесь были развиты льняное и хлопчатобумажное производства, а в городе Иваново-Вознесенске и окрестностях сосредоточивалось ситцепечатное производство вместе с ткацким и тесно связанное с ними производство химических веществ.

К 3 району принадлежали уезды Меленковский и Суздальский, где господствовали стеклянное с хрустальным производство и льняное с полотняным.

К 4 району принадлежал Муромский уезд, в котором, кроме обработки льна, было сильно развито производство стальных изделий в мелких стально-слесарных заведениях. В уездах Владимирском, Юрьевском и в особенности Судогодском фабричная промышленность была развита слабо.

Транспорт

Через Владимирскую губернию проходили Московско-Нижегородская, Шуйско-Ивановская и Муромская железные дороги. Муромская дорога (казённая) длиной 101 версту проходила только по одной Владимирской губернии. Московско-Нижегородская железная дорога по территории Владимирской губернии имела длину около 800 верст, а Шуйско-Ивановская от ст. Новки до Кинешмы — 171 версту.

По реке Оке во Владимирской губернии было 6 пристаней: Варежская, Степанково, Александрово, Муром, Дощатинская и Ляховская. Самая большая пристань была в Муроме. Главнейшие товары, привозимые в Муром на барках, — хлеб и соль, а отправляемые — лесные материалы и дрова. На реке Клязьме наиболее значительные пристани: Ковров, Вязники, Олтушевская и Орехово. Более всего перевозилось дров, лесных и строительных материалов и хлеба. Из притоков Клязьмы судоходна была Теза от города Шуи до устья в Ковровском уезде, в полуверсте от Холуйской пристани. Для судоходства на ней было устроено пять шлюзов. Главный предмет привоза и отправки — лес. Из других рек губернии была судоходна река Лух (приток Клязьмы).

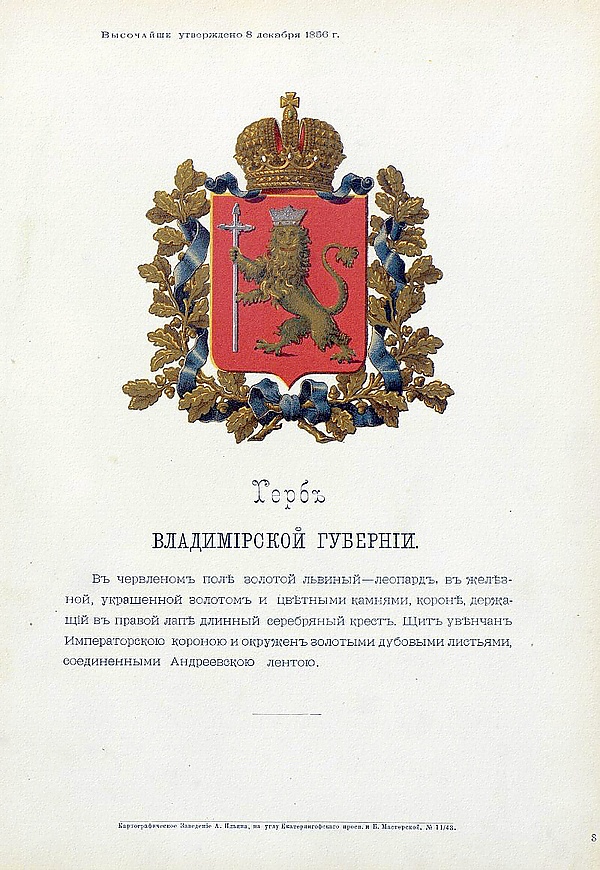

Символика

Герб Владимирской губернии и города Владимира — лев — по своему происхождению один из самых древних символов в русской геральдике, ему более семисот лет. Он возник в XII веке как родовой знак Владимиро-Суздальских князей. Изображение льва — один из наиболее распространённых сюжетов в декоративном оформлении храмов, построенных на Владимирской земле в XII—XIV веках, например, в настенных рельефах Успенского (1158—1161) и Дмитриевского (1193—1197) соборов во Владимире, церкви Покрова на Нерли (1156 г.) и особенно в главном рельефе Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (1230—1234 гг.), где лев изображён на воинском щите, там, где традиционно помещали герб западноевропейские рыцари. Фигура льва в геральдике, как правило, символизирует силу, храбрость, власть, что совпадает с главной политической идеей Владимиро-Суздальских князей в XII—XIII веках — создание княжеской власти, способной преодолеть феодальную раздробленность Руси.

На Владимирском гербе, помещённом в «Титулярнике» 1672 года, у льва появились атрибуты — корона и крест в лапах. А на знамёнах Владимирских полков 1712 года лев изображён без короны. В знаменном гербовнике 1730 года впервые голова льва повёрнута в фас: это изображение было использовано при составлении официально утверждённого герба в 1781 году.

Руководство губернии

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Воронцов Роман Илларионович | граф, генерал-аншеф | |

| Ступишин Алексей Алексеевич | ||

| Салтыков Иван Петрович | граф, генерал-аншеф | |

| Заборовский Иван Александрович | генерал-поручик |

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Самойлов Александр Борисович | статский советник (действительный статский советник) | |

| Лазарев Пётр Гаврилович | статский советник (тайный советник) |

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Рунич Павел Степанович | бригадир, действительный статский советник (тайный советник) | |

| Долгоруков Иван Михайлович | князь, действительный статский советник (тайный советник) | |

| Супонев Авдий Николаевич | действительный статский советник | |

| Юрлов Иван Иванович | действительный статский советник | |

| Кавелин Дмитрий Александрович | действительный статский советник | |

| Апраксин Пётр Иванович | граф, генерал-майор, переименован в действительного статского советника | |

| Курута Иван Эммануилович | статский советник | |

| Ланской Сергей Степанович | действительный статский советник | |

| Паскевич Степан Фёдорович | действительный статский советник | |

| Курута Иван Эммануилович | действительный статский советник | |

| Донауров Пётр Михайлович | действительный статский советник | |

| Зарин Владимир Николаевич | действительный статский советник | |

| Синельников Николай Петрович | генерал-майор | |

| Анненков Владимир Егорович | генерал-лейтенант | |

| Тиличеев Егор Сергеевич | действительный статский советник | |

| Самсонов Александр Петрович | Свита Его Величества генерал-майор | |

| Шатохин Платон Александрович | действительный статский советник, и. д. (утверждён 08.10.1865) | |

| Струков Владимир Николаевич | генерал-лейтенант | |

| Судиенко Осип Михайлович | в звании камер-юнкера, статский советник, и. д. (утверждён 30.08.1876), шталмейстер | |

| Теренин Михаил Николаевич[2]. | тайный советник | |

| Цеймерн Николай Максимович | генерал-лейтенант | |

| Клингенберг Николай Михайлович | действительный статский советник | |

| Леонтьев Иван Михайлович | действительный статский советник, в должности егермейстера | |

| Сазонов Иван Николаевич | действительный статский советник (тайный советник) | |

| Крейтон Владимир Николаевич | действительный статский советник |

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Апраксин Фёдор Алексеевич | граф, статский советник | |

| Новиков Фёдор Иванович | действительный статский советник | |

| Кудрявцев Егор Фёдорович | бригадир | |

| Танеев Андрей Михайлович | бригадир (действительный статский советник) | |

| Языков Евграф Михайлович | действительный статский советник | |

| Кузьмин-Караваев Андрей Алексеевич | секунд-майор | |

| Курзаков Пётр Прокопьевич | надворный советник | |

| Извольский Павел Михайлович | коллежский советник | |

| Танеев Василий Михайлович | полковник | |

| Волконский Михаил Петрович | князь, действительный статский советник | |

| Меркулов Пётр Кириллович | генерал-майор | |

| Голицын Александр Борисович | князь, полковник | |

| Хметевский Андрей Петрович | гвардии подпоручик | |

| Меркулов Пётр Кириллович | генерал-майор | |

| Хметевский Андрей Петрович | гвардии подпоручик | |

| Акинфиев Фёдор Владимирович | тайный советник | |

| Голицын Александр Борисович | князь, действительный статский советник | |

| Хметевский Андрей Петрович | отставной гвардии подпоручик | |

| Богданов Сергей Никандрович | действительный статский советник | |

| Солеников Дмитрий Васильевич | действительный статский советник | |

| Огарев Михаил Ильич | коллежский советник | |

| Апраксин Николай Петрович | граф, действительный статский советник | |

| Кожин Пётр Павлович | тайный советник | |

| Грузинский Николай Ильич | светлейший князь, в должности егермейстера, действительный статский советник | |

| Леонтьев Михаил Михайлович | в должности егермейстера, действительный статский советник | |

| Голицын Александр Борисович | князь, действительный статский советник, в должности шталмейстера | |

| Храповицкий Владимир Семёнович | отставной полковник |

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Жуков Михаил Михайлович | статский советник | |

| Протасов Александр Яковлевич | статский советник | |

| Барков Гавриил Михайлович | полковник | |

| Ухтомский Дмитрий Михайлович | князь, генерал-майор | |

| Ярцов Аникита Сергеевич | горный инженер, действительный статский советник | |

| Граве Николай Давыдович | действительный статский советник | |

| Тютчев Степан Богданович | статский советник | |

| Вульф Иван Петрович | действительный статский советник | |

| Хованский Сергей Николаевич | князь, коллежский советник (статский советник) | |

| Колокольцов Гавриил Иванович | коллежский советник | |

| Заварицкий Никифор Михайлович | статский советник | |

| Дюнант Адриан Егорович | статский советник | |

| Бибиков Дмитрий Гаврилович | статский советник, камер-юнкер | |

| Муромцев Матвей Матвеевич | коллежский советник | |

| Гебгард Фёдор Карлович | коллежский советник | |

| Языков Платон Евграфович | коллежский советник | |

| Лаубе Иван Иванович | коллежский советник | |

| Смирнов Владимир Савич | действительный статский советник | |

| Пестель Борис Иванович | статский советник | |

| Кожин Павел Сергеевич | надворный советник | |

| Флейшер Михаил Кондратьевич | статский советник | |

| Муравьёв Пётр Матвеевич | коллежский советник | |

| Болтин Аполлон Петрович | статский советник | |

| Лерхе Герман Густавович | статский советник | |

| Сафонов Платон Васильевич | действительный статский советник | |

| Григорьев Григорий Григорьевич | действительный статский советник | |

| Семёнов Василий Алексеевич | действительный статский советник | |

| Акинфов Владимир Николаевич | действительный статский советник | |

| Левашов Владимир Александрович | коллежский советник (статский советник) | |

| Урусов Николай Петрович | князь, в звании камергера, статский советник | |

| Хвостов Сергей Алексеевич | статский советник | |

| Сазонов Иван Николаевич | действительный статский советник | |

| Келеповский Аркадий Ипполитович | статский советник | |

| Фукс Владимир Эдуардович | статский советник | |

| Немароков Николай Васильевич | статский советник | |

| Мясоедов Владимир Николаевич | коллежский асессор |

Уроженцы

- Бальмонт, Константин Дмитриевич — поэт-символист, один из представителей русской поэзии Серебряного века. Родился в деревне Гумнищи Шуйского уезда.

- Виноградов, Дмитрий Иванович — изобретатель русского фарфора. Родился в Суздале.

- Голышев, Иван Александрович — издатель, этнограф, краевед. Создатель одной из первых провинциальных русских литографий. Родился во Мстёре.

- Делекторский, Ксенофонт Иванович — русский православный священник, известный проповедник XIX века.

- Жуковский, Николай Егорович — «отец русской авиации», основоположник аэродинамики как науки. Родился в селе Орехово под Владимиром.

- Зворыкин, Владимир Козьмич — учёный и инженер, один из изобретателей современного телевидения. Родился в Муроме.

- Корсаков, Сергей Сергеевич — психиатр, автор классического «Курса психиатрии», родился в Гусь-Хрустальном.

- Куликов, Иван Семёнович — художник, живописец, мастер портретов и бытовых сцен. Родился в Муроме.

- Масанов, Иван Филиппович — историк, библиограф.

- Митьков, Михаил Фотиевич — офицер, декабрист. Участник Северного общества. Родился в дворянской семье в селе Варварино Юрьев-Польского уезда.

- Синебрюховы — род купцов и промышленников, выходцев из Гавриловой слободы Суздальского уезда. Николай Петрович Синебрюхов — основатель первой в Финляндии фирмы по производству пива.

- Сперанский, Михаил Михайлович — государственный и общественный деятель времён Александра I и Николая I, реформатор, основатель российской юридической науки, составитель Свода законов Российской империи. Родился в селе Черкутино.

- Цветаев, Иван Владимирович — российский учёный-историк, искусствовед, один из создателей и первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III, отец Марины Цветаевой. Родился в селе Дроздово Шуйского уезда.

- Челышов, Михаил Дмитриевич — российский предприниматель, деятель трезвенного движения, член III Государственной Думы 1907—1912 гг. Родился в деревне Ворынино (Ворынина) Давыдовской волости Владимирского уезда.

Литература

- Памятная книжка Владимирской губернии на 1848 год

- Списки населенных мест Владимирской губернии 1863, PDF

- Памятная книжка и адрес-календарь Владимирской губернии 1844—1917 (недоступная ссылка), PDF, DJVU

- Мазанов И. Библиография Владимирской губернии. (недоступная ссылка) — Владимир, 1905.

- Волости и гмины. VI. Владимирская губерния // Статистика Российской империи. — СПб.: Центр. стат. к-т Мин. внутр. дел, 1890. — Т. XV, вып. 6.

Примечания

Ссылки

- Карта Владимирской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)

- Библиотека Царское Село, Памятные книжки Владимирской губернии в формате PDF.

|}