История административно-территориального деления России

Исто́рия администрати́вно-территориа́льного деле́ния Росси́и — история законодательно оформленных разделений территории на определённые части, в соответствии с которыми строилась и функционировала система органов власти и управления.

Предыстория

В Киевской Руси составные части страны именовались волостями или областями. Каждая из них находилась под временным управлением князя из династии Рюриковичей. В XII веке, с началом периода раздробленности, в большинстве областей сформировались постоянные династии, и Русь распалась на полтора десятка практически независимых княжеств, которые стали именоваться «землями». После Монгольского нашествия число княжеств увеличилось, многие из них подверглись дальнейшему территориальному дроблению.

В XIV веке началось объединение Руси под властью Великого княжества Московского, приведшее к появлению в конце XV века единого Русского государства. Оно состояло из уездов, управляемых наместниками, а позднее — воеводами, и делившимися на станы и волости. Уезды стихийно сформировались из территорий бывших княжеств, а потому очень различались размерами[1].

В XVII веке в пограничных регионах получают распространение военно-административные округа — разряды — состоявшие из нескольких уездов. Целью их создания являлось более успешное управление отдалённым регионом в случае внешней угрозы[1].

Тем не менее, система была недостаточно централизованной — контроль из Москвы был слабым, не способным преодолеть произвол на местах, а сбор налогов страдал от недоимок. В частности, недостаточный контроль выразился в Астраханском (1705—1706) и Булавинском (1707—1708) восстаниях[1].

Петровские губернии

| Петровские губернии России (1708—1775) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 1708—1710 | Архан- гель- ский город |

Ингерманландия | Польша | Швеция | Смо- ленск |

Запо- рожье |

Киев | Сибирь | ||||||||||||||||||||||

| 1710—1713 | Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||

| 1713—1714 | Москва | Азов | Тур- ция | |||||||||||||||||||||||||||

| 1714—1717 | Рига | Н. Н. | ||||||||||||||||||||||||||||

| 1717—1719 | Астрахань | Казань | ||||||||||||||||||||||||||||

| 1719—1725 | Ревель | Нижний Нов- город | ||||||||||||||||||||||||||||

| 1725—1726 | Воронеж | |||||||||||||||||||||||||||||

| 1726—1727 | Смо- ленск |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 1727—1744 | Нов- город |

Бел- город | ||||||||||||||||||||||||||||

| 1744—1764 | Выборг | Орен- бург |

||||||||||||||||||||||||||||

| 1764—1765 | Ново- россия |

Мало- россия |

Иркутск | |||||||||||||||||||||||||||

| 1765—1772 | Слоб. Укра- ина |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 1772—1775 | Псков | Моги- лёв | ||||||||||||||||||||||||||||

| 1775 | Азов | |||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

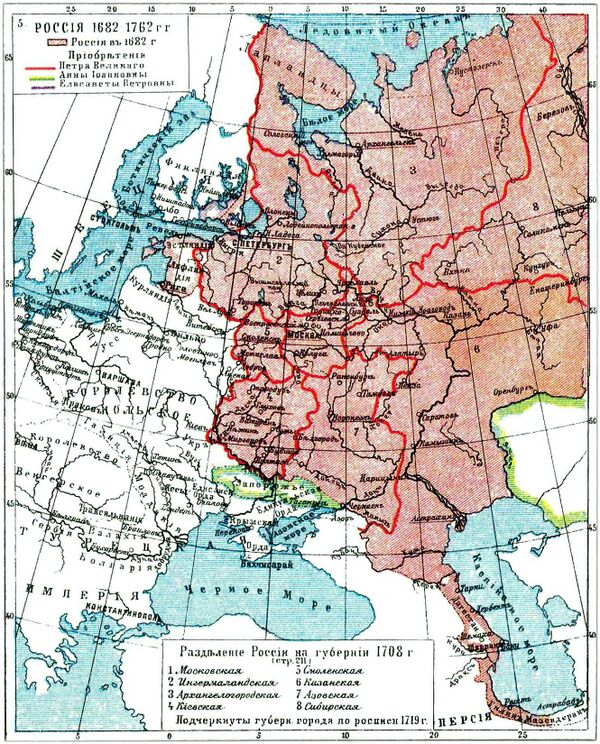

В результате в 1708 году царь Пётр I провёл областную реформу, разделив территорию России на 8 огромных губерний: Московскую, Ингерманландскую (Шлиссельбург; с 1710 — Санкт-Петербургская), Архангелогородскую, Киевскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую (Тобольск)[2].

Взамен уездов территория страны была поделена на города с прилегающими к ним землями, а также разряды и приказы. В 1710—1713 годах губернии были дополнительно разделены на доли, которые управлялись ландратами[2].

В 1713 году из присоединённой части Шведской Ливонии и части Смоленской губернии была образована Рижская губерния, а остальная часть Смоленской губернии была передана Московской губернии. В 1714 году из северо-запад Казанской губернии был преобразован в Нижегородскую губернию. В 1717 году юг Казанской губернии был преобразован в Астраханскую губернию. В 1717—1719 годах территории Нижегородской губернии временно возвращались в состав Казанской губернии[2].

В 1719 году была проведена новая реформа: все губернии, кроме Астраханской и образованной в этом же году Ревельской, были подразделены на новые промежуточные единицы — провинции, всего 47 штук. Доли были упразднены, а уезды были возвращены и временно (до 1727 года) переименованы в дистрикты[2]. Во главе провинции стоял воевода, а во главе дистрикта — земский комиссар. Сложившаяся трёхуровневая система — губерния, провинция, уезд — просуществовала до губернской реформы Екатерины II в 1775 году, за это время число губерний выросло от 8 до 20[1].

Также в 1719 году была присоединена оставшаяся часть Шведской Эстляндии, из которой была образована Ревельская губерния (Ревель — современный Таллин). В 1725 году Азовская губерния стала Воронежской (Азов был утерян в результате Прутского мира в 1709 году, а Воронеж служил административным центром губернии с 1715 года). В 1726 году была вновь образована Смоленская губерния — из частей Рижской и Московской губерний — и число губерний достигло 12[2].

В 1727 году дистрикты были переименованы обратно в уезды. Одновременно было проведено измельчение административно-территориальных единиц: вместо 166 уездов их стало около 250, вместо 12 губерний их стало 14[2].

Была образована Белгородская губерния из частей Киевской, а Новгородская — из частей Санкт-Петербургской[2].

В 1744 году были образованы две новые губернии — Выборгская (из частей Санкт-Петербургской) и Оренбургская (из частей Казанской и Астраханской) — общее количество губерний достигло 16, при этом прибалтийские губернии вместо провинций и уездов делились на дистрикты[2].

В 1764 году во многих провинциях были объединены уезды. Кроме того, в 1764—1765 годах были образованы 4 новых губернии, а в 1772—1775 годах — ещё 3, и их стало 23[2].

В 1764 году Иркутская губерния была образована из одноимённой провинции Сибирской губернии, а из присоединённых территорий, преимущественно земель Войска Запорожского, были образованы Новороссийская (Кременчуг) и Малороссийская (Левобережная Украина) губернии. В 1765 году из частей Белгородской и Воронежской губерний была образована Слободско-Украинская губерния (центр в Харькове)[2].

В 1772 году после первого раздела Речи Посполитой были образованы Могилёвская и Псковская губернии. В 1775 году из земель Османской империи, присоединённых по итогам Кючук-Кайнарджийского мира, была образована новая Азовская губерния (отличная от старой, переименованной в Воронежскую). В обоих случаях новые губернии включили в себя земли других губерний России[2].

Екатерининские губернии

7 ноября 1775 года Екатерина II подписала указ, в соответствии с которым размеры губерний были уменьшены, их число увеличено вдвое, ликвидированы провинции (в ряде губерний внутри них были выделены области) и изменены границы уездов. Позже были учреждены наместничества. Екатерининская реформа была завершена в 1785 году, и в её результате территория Российской империи стала делиться на 38 наместничеств, 3 губернии (Петербургскую, Московскую и Псковскую) и 1 область на правах наместничества (Таврическую). К концу царствования Екатерины II Россия делилась на 50 наместничеств и губерний и 1 область.

По состоянию на 1847 год в Российской империи насчитывалось 44 губерний и 3 области.

С 1865 года часть губерний превратились в «земские» — в них был введён институт местного управления (земства).

По состоянию на 1914 год в административно-территориальном отношении Россия делилась на губернии и области, некоторые из которых входили в генерал-губернаторства. Существовало также одно наместничество — Кавказское, в состав которого также входили губернии и области. Губернии и области делились на уезды и округа, последние — на волости. В состав губерний входили также города: губернские, уездные, безуездные. Города Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Керчь, Севастополь, Николаев, Ростов-на-Дону имели особый статус градоначальств. Большая часть губерний и областей не входила в состав генерал-губернаторств. Не входили в состав генерал-губернаторств также три области — Тургайская область (г. Кустанай), Уральская область (г. Уральск), область Войска Донского (г. Новочеркасск).

Административно-территориальное деление Российской империи по состоянию на 1914 год см.

1914—1922 годы

В данный период происходит переход от Российской империи к Российской республике, а затем и к РСФСР.

Становление Российской республики происходит в крайне тяжёлых условиях: Российская империя втянута в Мировую войну, часть её территории оказалась под оккупацией Германией, на оккупированных территориях возникают сильные националистические движения. Исключение составляет восточная часть Османской империи — территория Западной Армении, освобождённая Русской армией к 1917 году. После Февральской революции националистические движения возникают и внутри империи, а после Октябрьской революции и провозглашения РСФСР к внешним врагам и националистическим движениям добавляется третья сила — белогвардейцы.

В результате непрерывных боевых действий как на фронтах, так и внутри страны, Российской империей, а впоследствии и РСФСР, были навсегда утрачены территории Царства Польского и Великого княжества Финляндского. О независимости также заявили губернии, располагавшиеся на территориях современных государств Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан; Бухарский эмират и Хивинское ханство, бывшие вассальные владения Российской империи, вышли из-под вассальной зависимости. На оставшейся части империи время от времени образовывались республики, объявлявшие себя независимыми.

В 1921—1922 годах ситуация начала налаживаться: на всей территории РСФСР, в Белоруссии, на Украине, в Закавказских республиках, а также на территориях бывших Бухарского и Хорезмского эмиратов была установлена советская власть; на территории РСФСР образовано несколько автономных республик.

30 декабря 1922 года был создан Советский Союз (СССР) как единое государство, однако БССР (Белоруссия), УССР (Украина), РСФСР и ЗСФСР (Закавказье) вошли туда на равных правах. Таким образом, для РСФСР, как правопреемницы Российской империи, территории белорусских, украинских и закавказских губерний были утрачены. В 1940 году в СССР вошли также территории бывших остзейских губерний Российской империи, но также на правах союзных республик, то есть эти земли для РСФСР также оказались утраченными.

РСФСР

После создания РСФСР, на её территории начали появляться первые национальные образования — автономные советские социалистические республики (АССР), автономные области (АО) и национальные (впоследствии — автономные) округа (НО). Первые АССР образовывались чаще всего из губерний с преимущественным национальным населением, в дальнейшем в АССР преобразовывались соответствующие АО. АО и НО образовывались из части территории с преимущественным национальным населением с сохранением «родительской» территории.

С 1923 года по 1929 год была проведена реформа по укрупнению регионов, в результате чего к 1930 году все губернии и области РСФСР были объединены в 7 краёв, 6 областей и 8 АССР, в состав краёв и областей также входили АО и НО.

Начиная с 1930 года начался обратный процесс — разукрупнение регионов. В итоге, к 1959 году на территории РСФСР сформировалось территориальное деление, просуществовавшее без учёта номенклатурных изменений до 1992 года.

В период существования РСФСР изменялся и её территориальный состав. Так, в 1924 году из РСФСР были выведены территории современных Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в марте 1924 части Витебской (с г. Витебском) и Смоленской (с г. Оршей) губерний были переданы в состав Белорусской ССР, в декабре 1926 года в состав Белорусской ССР была передана часть Гомельской губернии (с г. Гомелем), в 1936 году — территории Казахстана и Киргизии, в 1940 году была выведена Карело-Финская ССР, в 1943 и 1944 годах в состав Грузинской ССР были переданы ряд районов упразднённых Карачаевской автономной области и Чечено-Ингушской АССР, а в 1954 году в состав Украинской ССР был передан Крымский полуостров[3]. В свою очередь, к РСФСР были присоединены территории Салла — Куусамо и часть полуострова Рыбачий из состава Финляндии (1940), в 1944 году в состав РСФСР вошла территория современной республики Тыва (была независимой Тувинской Народной Республикой), Карельский перешеек, который в 1940 году был уступлен Финляндией и включён в состав Карело-Финской ССР, также из состава Финляндии была включена территория Петсамо (включена в состав Мурманской области), из состава Латвийской ССР был передан Пыталовский район (ныне в составе Псковской области), в 1945 году в состав РСФСР вошли территории Калининградской области (была частью Германии), части Сахалинской области (Южный Сахалин и Курильские острова входившие в состав Японии), из состава Эстонской ССР были переданы Ивангород (вошёл в состав Ленинградской области) и Печоры (включены в состав Псковской области), в 1955 году Клухорский район был возвращён из состава Грузинской ССР, в 1956 году в состав РСФСР была возвращена Карелия, в 1957 году из состава Грузинской ССР (после реабилитации депортированных кавказских народов) были возвращены части Душетского района и Казбегского района.

3 февраля 1947 года частью РСФСР стал Сектор Янискоски — Нискакоски, до передачи СССР являвшийся частью Финляндии.

Российская Федерация

После распада СССР бывшие автономии, области и края, входившие в состав РСФСР, стали называться субъектами Федерации, сама РСФСР стала именоваться Российской Федерацией — Россией[4], многие бывшие автономии изменили наименования на транскрибированные с языка титульной национальности. Почти все субъекты федерации в составе России заключили специальные «федеративные договоры», которые расширяли степень их автономии; федеративный договор отказались подписать республики Татарстан, Чеченская и Ингушская. Современный вид административно-территориальное деление России получило в 1993 году с принятием новой Конституции, а также после укрупнения ряда субъектов федерации во второй половине 2000-х годов (фактически — упразднения 6 из 10 автономных округов) и присоединения территории Крымского полуострова.

По состоянию на 2022 год административно-территориальное устройство России включало:

- 24 республики;

- 9 краёв;

- 48 областей;

- 3 города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь);

- 1 автономная область (Еврейская);

- 4 автономных округа — субъекты Федерации;

- 1866 районов;

- 1095 городов;

- 329 городских районов;

- 1348 посёлков городского типа;

- 22944 сельских администраций;

- 154049 сельских населённых пунктов.

В мае 2000 года в России образовано семь федеральных округов. В январе 2010 года был образован СКФО и их стало восемь, в 2014—2016 годах существовал девятый, Крымский федеральный округ. В настоящее время существуют следующие федеральные округа:

- Центральный округ — Москва;

- Северо-Западный округ — Санкт-Петербург;

- Приволжский округ — Нижний Новгород;

- Южный округ — Ростов-на-Дону;

- Северо-Кавказский округ — Пятигорск;

- Уральский округ — Екатеринбург;

- Сибирский округ — Новосибирск;

- Дальневосточный округ — Владивосток;

Во главе каждого из них стоит полномочный представитель Президента России. Эти округа не затрагивают административно-территориального деления страны, а служат целям укрепления государственной власти.

Примечания

Литература

- Мрочек-Дроздовский П. Н. Областное управление России XVIII века до учреждения о губерниях 7 ноября 1775 года. Ч. 1. — М., 1876. — 2, II, 350 с.

- Билич Ю. С. «Из истории развития политико-административных карт СССР» // Труды Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии / МИИГАиК. — М.: Геодезиздат, 1957. — Вып. XXVIII. — С. 105—111.

Ссылки

- С. А. Тархов Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет (1708—1914)

- Профессор И. Г. Александров. Экономическое районирование России. Москва, 1921 год (Архивная копия)

- Первая и вторая советская реформа административно-территориального деления в 1923—1939 (Архивная копия)

- Сайт «Территориальное устройство России».