Деметра

Деме́тра (др.-греч. Δημήτηρ, от δῆ, γῆ — «земля» и μήτηρ — «мать»[4][5]; также Δηώ, «Мать-земля») — в древнегреческой мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия[6]. Одна из наиболее почитаемых божеств олимпийского пантеона. Атрибуты Деметры — это снопы пшеницы или кукурузы, корзины с цветами и фруктами, символизирующие богатство и плодородие земли, а также маки — символы сна и смерти.

Что важно знать

| Деметра | |

|---|---|

| др.-греч. Δημήτηρ | |

| Богиня плодородия и земледелия | |

| Мифология | древнегреческая |

| Сфера влияния | почва, Фертильность и сельское хозяйство[2] |

| Пол | женский |

| Отец | Кронос[1][2] |

| Мать | Рея[1][2] |

| Братья и сёстры | Гестия, Аид, Зевс[1], Посейдон и Гера |

| Супруг | Иасион (по некоторым мифам) |

| Дети | Персефона[3], Плутос[2], Amphitheus I[d], Каллигения[d], Арион, Деспина, Филомел[2], Эвбулей, Хризотемида[d], Дмия[d] и Геката |

| В иных культурах | Церера, Кибела, Мать Сыра-Земля |

Этимология, история, мифология

Культ богини-матери — покровительницы земледельцев, охраняющей всё живое на земле, уходит корнями ещё в доиндоевропейскую эпоху. У индоевропейских народов её называли Матерью-Землёй (греч. Δημήτηρ, слав. Мать-Сыра Земля, инд. Prthivi-Matar). Она — «Великая мать», порождающая всё живое и принимающая в себя умерших, воплощение первобытной творческой энергии. В подобной ипостаси (по одной из гипотез) почиталась и Деметра: она считалась покровительницей чародеев, в чём она отождествлялась с великой богиней Гекатой, являвшейся помощницей в колдовстве и единственной помощницей от него. Также её называли Эринией («Мстительницей»), Термасией («Жаркой»), Хтонией («Земной», «Подземной»); её дочь — Персефона — была царицей подземного царства мёртвых. Одновременно Деметра — «благая богиня», хранительница жизни, научившая человечество земледелию. Помощница в крестьянских трудах, наполняет амбары земледельца запасами (Hes.)[7].

Деметра — вторая дочь Кроноса и Реи и мать Персефоны, тёща Аида[8]. Сестра и возлюбленная Зевса, сестра Геры, Гестии, Аида и Посейдона. Согласно легенде, была сожрана своим отцом Кроносом, а затем извлечена из его утробы. Основным в мифологии о Деметре является миф о похищении Аидом её дочери Персефоны.

В гомеровской «Одиссее» упоминается миф о Деметре и критском божестве земледелия Иасионе, согласно которому они на трижды вспаханном поле плодоносного Крита порождают Плутоса (бога богатства); взревновавший Деметру Зевс убивает Иасиона молнией[9]. По Гесиоду, в образе порождения Плутоса (богатства) сочетанием Деметры с Иасионом на троекратно вспаханной земле показано её научение людей земледелию[7].

По одной из версий мифа, от союза Деметры и Иасиона также родился Филомел. По Диодору, она была матерью Эвбулея.

У орфиков она отождествляется с Реей как матерью Зевса, от которой он родил Персефону[10]. Зевс соблазнил её в образе змеи[11]. Согласно фригийскому мифу, Зевс в образе быка соблазнил свою сестру Деметру, которая получила имя Бримо[12]. Посейдон соблазнил её в образе коня[13] (см. ниже).

Получила от Аида как брачный дар Сицилию[14] (её могут также называть родившейся на Сицилии[15]).

Учредила в честь Геракла Малые мистерии для его очищения от убийства кентавров[16].

Деметра прекрасного облика, с волосами цвета спелой пшеницы (Hom.)[7].

В римской мифологии аналогом Деметры была Церера, богиня плодородной нивы. В поздней античности культ Деметры смешивается с культом Кибелы и Исиды. Иногда Деметру видели в созвездии Девы[17].

Наиболее известен миф о том, как Аид похитил Персефону, и Деметра блуждала по всей земле в её поисках. Через девять дней, поняв, что её поиски тщетны, Деметра обратилась за помощью к Гелиосу, который назвал ей имя похитителя, и Деметра поняла, что Зевс сам уступил брату свою дочь, она бессильна что-либо изменить. Изменив внешность, богиня отправилась скитаться по свету.

Её впервые убедил испить Геспер-Атлант, она трижды пересекала любую реку[18]. Она посетила Иду[19]. Во время блужданий громко звала дочь со скалы Анаклетра в Мегарах[20].

В Элевсине Деметра опустилась на камень (позже его назвали камнем скорби) у родника (колодца) Анфиона. Здесь её в слезах увидели дочери элевсинского царя Келея[21]. Богиня не открыла девушкам свою тайну, сказала, что она родом с Крита и была ограблена, попросила для себя работу и кров. Царевны отвели её в дом отца.

Входя в мегарон, богиня задела головой притолоку двери, от чего по дому распространилось сияние. Царица Метанира, заметившая это, поняла, что перед ней не простая смертная. Она поклонилась богине и предложила занять своё кресло. Деметра отказалась и, устроившись на простом деревянном сиденье у стола, предалась печали. Она отказывалась от вина и еды, никого вокруг не замечала. Лишь острая шутка служанки Ямбы заставила её улыбнуться[22].

Царица доверила чужестранке уход за своим сыном Демофонтом (по Гигину — Триптолемом). В течение нескольких ночей младенец повзрослел на год. Деметра, желая сделать ребёнка бессмертным, заворачивала его в пелёнки и клала в пылающую печь. Метанира однажды увидела это, подняла крик, велела отдать ребёнка. По одной из версий, ребёнок погиб. Тогда Деметра предстала перед жителями дома в своём божественном обличии и повелела построить ей храм в Элевсине, а у родника (колодца) Анфион за городской стеной — алтарь, взамен пообещав научить их секретам земледелия.

В период скитаний Деметры на земле прекратили всходить урожаи. Люди умирали от голода и не приносили жертвы богам. Зевс начал посылать за Деметрой богов и богинь, чтобы уговорить вернуться на Олимп. Но она, сидя в чёрном одеянии в элевсинском храме, не замечала их. Тогда Зевс велел Аиду вернуть Персефону. Аид не посмел ослушаться брата, но дал ей зерна священного граната[23], чтобы в определённое время года она возвращалась к мужу[24].

Увидев Персефону, Деметра вышла из оцепенения, скинула траурное одеяние и украсила свою голову венком из васильков.

Эпитеты Деметры

- Анфея — имя богинь[25] — эпитет Деметры как матери Евбулея[26].

- Ахея (Ахена) — «Скорбящая» — эпитет Деметры[27].

- Геркинна — эпитет Деметры[28].

- Гермиона — имя Деметры и Персефоны в Сиракузах[29].

- Део («Део конеродная») — имя Деметры[30] в пророчестве Пифии аркадянам[31].

- Деоида — Деметра либо её дочь, соблазнённая Зевсом в облике змеи[32].

- Европа («Широкоглядящая») — эпитет Деметры[33], святилище в Лебадии. Была кормилицей Трофония[34].

- Иул — демон снопа, почитавшийся в гимнах. Была Деметра Иуло[35].

- Каллигения — эпитет Деметры[36].

- Карпофора (дарительница плодов).

- Мелена (Мелайна) — см. Деспина.

- Просимна — эпитет Деметры[37].

- Сито — «Хлебодарная» — эпитет Деметры, её статуя в Сицилии[38]. В микенских текстах упомянута si-to-po-ti-ni-ja (Сито Потния, «Владычица Хлеба»)[39]. См. также[9].

- Фесмофора («Законодательница/Закононосительница», «устроительница») — эпитет Деметры[40], как научившая людей земледелию, что послужило их переходу к оседлому образу жизни и появлению с этим новых порядков[9][41]. Храм Деметры Фесмофоры и Коры в деме Галимунт[42]. Храм Деметры Фесмофоры в Мегарах[43]. Также есть божество Фесмодотейра[44].

- Фурия (Турия) — эпитет Деметры[28].

- Хлоя («Зеленеющая») — эпитет Деметры[45].

- Хтония — эпитет Деметры в Гермионе, ежегодные празднества, приносят в жертву четырёх коров[46]. В Спарте её культ основан Орфеем[47].

- Эннея — эпитет Деметры[28]. От места похищения Персефоны.

- Эриния («Мстящая») — эпитет Деметры в Фельпусе (Аркадия). Есть рассказ, что Посейдон преследовал Деметру, она превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами Онкия, но Посейдон уподобился жеребцу и овладел ею. Деметра омылась в Ладоне, и её называют Лусия (Омывшаяся). Деметра родила дочь, чьё имя нельзя разглашать непосвящённым, и коня Ариона[48].

Культ и праздники

Культ Деметры, возникший из земледельческих праздников, распространился по всей территории влияния средиземноморской культуры. Его центром был город Элевсин, расположенный неподалёку от Афин[49][50].

Когда наступало время сева, древние греки устраивали в честь Деметры празднества Фесмофории, в которых участвовали главным образом женщины. Фесмофории сопровождались ритуалами, направленными на увеличение плодовитости людей, животных и плодородия природы[51]. С развитием в Древней Греции виноградарства к культу Деметры присоединился культ Диониса[50].

Возникновение мистерий Великих богинь относили к мифическим временам, вероятно их зарождение произошло в микенскую эпоху в середине II тыс. до н. э.[52]. Согласно мифу, когда лишённая дочери Деметра после скитаний остановилась в Элевсине, прежде чем Зевс установил о возвращениях Персефоны к ней и они вернулись на Олимп, Деметра научила элевсинских правителей приношению священных жертв и элевсинским таинствам[9].

Наиболее известные празднества, связанные с культом Деметры, — это Элевсинские мистерии, символически представлявшие горе Деметры, утратившей дочь, и её странствия в поисках Персефоны, тайную связь между миром живых и миром мёртвых, физическое и духовное очищение. Участники обрядов постились, пили кикеон — напиток из ячменя и мяты, который, по легенде, Деметра испила в доме Келея, — и затем входили в храм, посвящённый богине, где им показывали некие священные предметы. Прошедшие ритуал считались посвящёнными в тайны жизни и смерти; принимать в нём участие позволяли даже рабам[53].

О Мистериях известно немного, так как посвящённым запрещалось рассказывать об увиденном и пережитом во время ритуалов под страхом смерти. Существует предположение, что в состав кикеона входили психотропные вещества, благодаря которым участники обрядов достигали изменённого состояния сознания.

На горе Афон в Греции сохранился древний жертвенник Деметре.

Почитание

В античных Афинах: 6 таргелиона приносилось жертвоприношение Деметре Хлое[54][источник не указан 2517 дней].

Когда наступало время сева (в аттическом месяце Пианопсионе)[источник не указан 2516 дней], древние греки устраивали в честь Деметры празднества Фесмофории, в которых участвовали главным образом женщины[51].

В литературе и искусстве

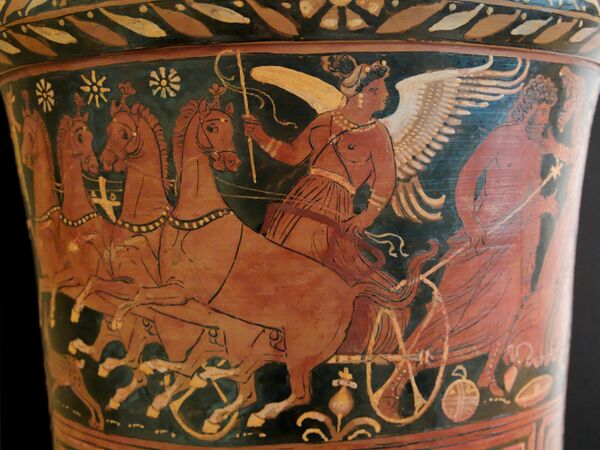

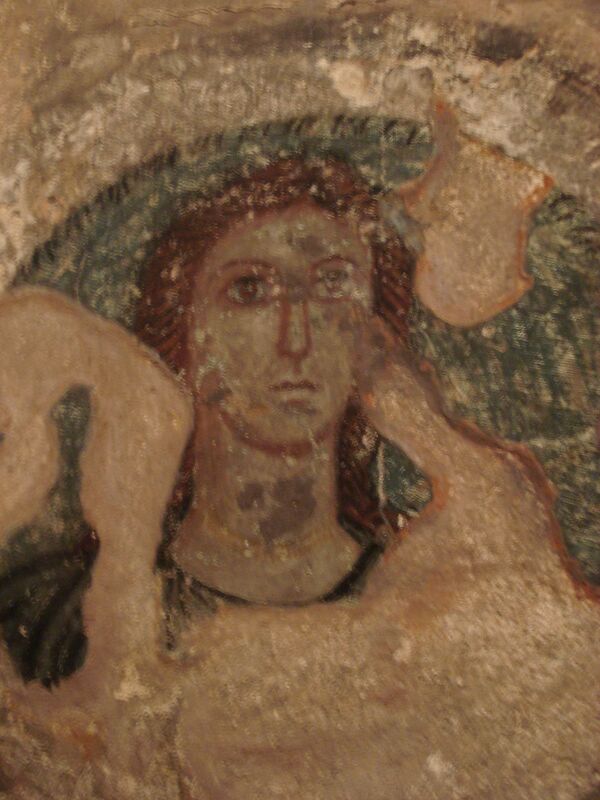

В искусстве древних Деметра изображалась в двух ипостасях: как благостная людям богиня в виде юной девушки в венке из колосьев, и как несчастная, скорбящая мать, разыскивающая свою похищенную Аидом дочь, — в облике зрелой женщины в покрывале[55].

Ей посвящены V и XIII гимны Гомера, VI гимн Каллимаха, XL орфический гимн. Упомянута в гомеровской «Одиссее» (V 125). Богиня стала персонажем пьес Аристия («Деметра»), Софокла («Триптолем»).

В астрономии

В честь Деметры назван астероид (402) Хлоя, открытый в 1895 году, и венец Деметры на Венере.

Примечания

Литература

- Деметра / Тахо-Годи А. А. // Мифы народов мира : Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1987. — Т. 1 : А—К. — С. 364—366.

- Вахрамеева А. В. Деметра в государственном пантеоне Боспорского царства (VI-І вв. до н. э.) / А. В. Вахрамеева // Журнал Белорусского государственного университета. История. — 2018. — № 3. — С. 78-83.

- Завойкин А. А. Металлические украшения и другие предметы из металла в святилище Деметры и Коры («Береговой 4») / А. А. Завойкин // Краткие сообщения Института археологии. — 2017. — № 249-I. — С. 231—249.

- Маринич Е. П. Священное значение культа Деметры в первой половине II века до н. э. / Е. П. Маринич // Потёмкинские чтения : сборник статей по материалам VI Всероссийской с международным участием научной конференции, Севастополь, 17-19 ноября 2022 года. Том 2. — Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2022. — С. 9-11.

- Пальцева Л. А. Культ Деметры Малофорос в Мегарах / Л. А. Пальцева // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. — 2004. — № 3. — С. 333—340.

- Панайотова К. М. О культе Деметры и Персефоны в Аполлонии Понтийской / К. М. Панайотова // Боспорский феномен: Греки и варвары на Евразийском перекрёстке : Материалы Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 19-22 ноября 2013 года. — Санкт-Петербург: Издательство Нестор-История, 2013. — С. 561—567.

- Шауб И. Ю. Об архаических чертах в культе Деметры в Ольвии / И. Ю. Шауб // Новый Гермес. — 2010. — № 4. — С. 5-14.

- Δημήτηρ // Реальный словарь классических древностей / авт.-сост. Ф. Любкер ; Под редакцией членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги и П. Никитина. — СПб., 1885. — С. 381—382.