Интернет

Интерне́т[1] (англ. Internet, МФА: [ˈɪn.tə.net]) — информационно-коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации[2].

Интернет построен на базе стека протоколов TCP/IP[3]. На его основе работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), поисковые системы, электронная почта, IP-телефония и другие сервисы[2][4].

К началу 2020 года число пользователей достигло 4,5 млрд человек, что составляет более 50 % от всего населения Земли[4][5].

Термин

В 4-м издании «Русского орфографического словаря» РАН (2013) в соответствии с практикой письма и решением Орфографической комиссии РАН предложены два варианта написания: со строчной и с заглавной буквы[1].

Слово «Интернет» склоняется по правилам русской грамматики как существительное мужского рода и имеет второй тип склонения. Поэтому писать следует: в И/Интернете, структура И/Интернета[6][7].

Сам термин впервые был использован в 1945 году Военным департаментом США в руководстве радиооператора[8]. Сегодня «Интернет» чаще всего относится к глобальной системе взаимосвязанных компьютерных сетей, хотя он также может относиться к любой группе небольших сетей[9].

Термины «Интернет» и «Всемирная паутина» часто используются взаимозаменяемо; обычно говорят о «выходе в Интернет» при использовании веб-браузера для просмотра веб-страниц. Тем не менее Всемирная паутина является лишь одним из большого количества интернет-сервисов[10], совокупной коллекцией документов (веб-страниц) и других веб-ресурсов, связанных гиперссылками и URL-адресами[11].

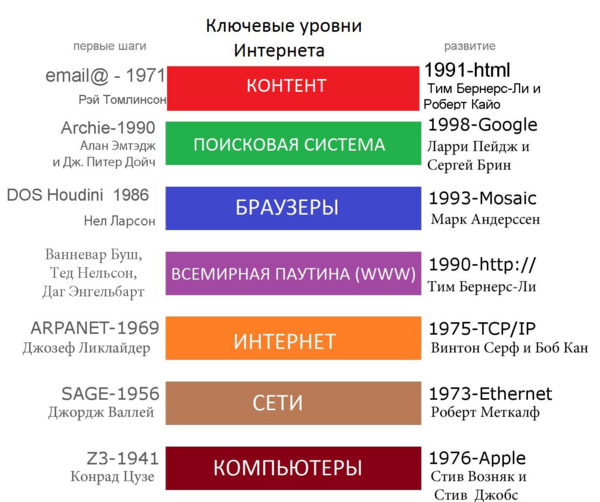

История

Принципы, по которым строится Интернет, впервые были применены в сети ARPANET, созданной в 1969 году по заказу американского военного агентства DARPA[12][13][14]. Используя наработки ARPANET, в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET, подключение к NSFNET было достаточно свободным. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет[15][16].

Первой исследовательской программой в направлении быстрой передачи сообщений руководил Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер из Массачусетского технологического института, опубликовавший в 1962 году работу «Galactic Network». Благодаря ему появилась первая детально разработанная концепция компьютерной сети[17]. Она была подкреплена работами Леонарда Клейнрока — он описал технологию, способную разбивать файлы на части и передавать их различными путями через сеть[16][12].

В 1962 году Пол Бэран из RAND подготовил доклад, где предложил передавать сообщения в цифровом, а не в аналоговом виде. Само сообщение предлагалось разбивать на «пакеты» и передавать по распределённой сети одновременно. Из принятых в месте назначения дискретных пакетов сообщение «собиралось» заново[18][19][4].

В конце 1950-х годов в США было принято решение создать научный институт под эгидой Министерства обороны — DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency — Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов), который выбирал бы из предлагаемых университетами и организациями проектов наиболее перспективные и заключал контракты по ним[13]. К 1962 году DARPA сформировало первые тезисы о взаимосвязанной сетевой системе, которую описывал Джозеф Ликлайдер[17].

В 1967 году Ларри Робертс предложил связать между собой компьютеры ARPA[14]. Тогда Министерство обороны США заключило ряд контрактов на разработку перспективных технологий, в том числе на проект распределённой вычислительной сети для университетов — ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network) под руководством Роберта Тейлора и Лоуренса Робертса[20].

Первые сообщения через ARPANET были отправлены 29 октября 1969 года из сетевого узла лаборатории вычислительной техники Леонарда Клейнрока (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) на сетевой узел в Стэнфордском исследовательском институте[12][14].

В декабре 1969 года была создана экспериментальная сеть, соединившая четыре узла[14]: Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, Стэнфордский исследовательский институт и Университет штата Юта[14].

В 1972 году Роберт Эллиот Кан и Винтон Серф начали разработку стека протоколов TCP/IP, который позднее, 1 января 1983 года, стал стандартным сетевым протоколом ARPANET. Более того, именно в 1983 году термин «Интернет» закрепился за сетью ARPANET[14][12].

В 1977 году уже 100 компьютеров было подключено к компьютерной сети, а к 1983 году это число превысило 4000[21].

В 1990 году проект ARPANET был закрыт в виду дальнейшей бесперспективности развития этой сети[21].

В начале 1980-х годов Национальный Научный Фонд США (NSF) основал обширную межуниверситетскую сеть NSFNet. Она была построена на принципах ARPANET, но имела гораздо бо́льшую пропускную способность[15].

С 1984 года NSF финансировал создание в нескольких университетах вычислительных центров с суперкомпьютерами, а в 1985 году обеспечил взаимную связность с сетью проекта NSFNET[15][16].

В конце 1980-х годов начали появляться коммерческие интернет-провайдеры. К 1990 году в нескольких американских городах возникли ограниченные частные подключения к частям Интернета от официально коммерческих организаций[15].

В 1995 году проект NSFNET был закрыт[15][16].

В 1991 году Тимом Бернерсом-Ли был представлен первый WWW-сайт: Всемирная паутина стала общедоступна в Интернете. В 1993 году появился знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic. Всемирная паутина набирала популярность[22][12][17].

В 1994 году опорная сеть Интернета была приватизирована: коммерческие компании взялись доставлять интернет-трафик на дальние дистанции, что позволило отказаться от сети NSFNet[15][16]. В России начали формироваться коммерческие т. н. «естественные монополии», не терявшие, однако, связи с государством. Одной из них стал «Ростелеком», взявший под контроль советские телефонные сети и начавший прокладывать поверх них новые цифровые линии, превратившись в крупного магистрального провайдера мирового масштаба[23]. Другая монополия РЖД создала магистрального интернет-провайдера «Транстелеком»[24].

Начиная с середины 1990-х годов, Интернет имеет кардинальное влияние на культуру, торговлю и технологии, в том числе за счёт распространения общения через эл. почту, мгновенного обмена сообщениями, телефонной связи по интернет-протоколу, видеосвязи, онлайн-игр, а также Всемирной паутины с дискуссионными форумами, блогами, социальными сетями и интернет-магазинами[25][26].

К 2018 году, по данным Международного союза электросвязи, Интернет использовали 51,2 % людей (3,9 млрд человек). В российской части Интернета, по данным Ассоциации электронных коммуникаций, эта цифра составила 90 млн человек[16]. С появлением смартфонов количество интернет-пользователей к 2020 году возросло до более чем половины населения мира[25].

К началу 2020-х годов на Интернете оказалось завязано большинство социальных и экономических процессов[14][25], широко развились системы электронных платежей[27][28], заказов бытовых услуг и доставки товаров[29]. В России поэтапно внедряется дистанционное электронное голосование[30].

Согласно ежегодному исследованию цифрового качества жизни в разных странах, проводимому специалистами компании Surfshark, наиболее доступным в 2022 году оказался Интернет в Израиле и Армении. Россия также вошла в десятку лучших, расположившись на шестой строчке рейтинга[31].

Технические аспекты

Компьютерные сети — сложные объекты, отличающиеся размерами, доступностью и применяемыми технологиями. Сети в пределах одного здания называются локальными (LAN) и работают, как правило, под управлением специально выделенного компьютера — сервера. Глобальные или территориальные сети (WAN) объединяют компьютеры, находящиеся на большом расстоянии друг от друга. Более того, существует большое число различных типов локальных и глобальных сетей. Они могут строиться на разных физических и логических принципах, использовать множество программных продуктов, протоколов, средств маршрутизации, форматов данных, по-своему решать вопросы диагностики, устойчивости, безопасности[32].

WAN не могут работать совместно без посторонней помощи из-за своих различий. На помощь приходят интерсети или Интернет. Межсетевые соединения — это тип сети, который соединяет несколько сетей и нивелирует их различия, чтобы они могли взаимодействовать как совместимые[12].

Веб-сервисы — услуги, которые предоставляются в Интернете с помощью специальных программ. Важное свойство веб-сервиса заключается в том, что им можно пользоваться независимо от провайдера, компьютера или браузера — с возможностью работать с данными из любой точки мира, где есть доступ в Интернет[33].

По состоянию на 2024 год наиболее популярные услуги Интернета — это[34]:

- Всемирная паутина

- Веб-форумы

- Блоги

- Вики-проекты (в частности, Рувики)

- Интернет-магазины

- Интернет-аукционы

- Социальные сети

- Электронная почта и списки-рассылки

- Группы новостей (в основном Usenet)

- Файлообменные сети

- Электронные платёжные системы

- Интернет-радио

- Интернет-телевидение IPTV

- IP-телефония

- Мессенджеры

- FTP-серверы

- IRC (реализовано также как веб-чаты)

- Поисковые системы

- Интернет-реклама

- Удалённые терминалы

- Удалённое управление

- Многопользовательские игры

- Веб 2.0

- Интернет-трейдинг

- Потоковое мультимедиа

Интернет состоит из следующих компонентов[12]:

- Кабели передают информацию из сети в сеть в виде оптических сигналов. Наша планета почти полностью покрыта такими кабелями, за исключением Антарктиды. Большинство из них проложены под водой, чтобы покрывать большие расстояния.

- Маршрутизаторы отвечают за то, чтобы сообщение было доставлено быстро и без сбоев. Информация может передаваться по нескольким маршрутам, а маршрутизаторы, в свою очередь, выбирают наилучший.

- Сети используются для подключения к ним устройств, чтобы получить доступ в Интернет. Устройства, подключённые к одной и той же локальной сети (LAN), могут обмениваться данными без каких-либо проблем. Однако для обмена данными за пределами этой сети требуется поддержка Интернет-провайдера (ISP). Интернет-провайдер предоставляет такой доступ в Интернет и иную поддержку, связанную с работой в Интернете[12].

Сам по себе Интернет состоит из многих тысяч корпоративных, научных, правительственных и домашних компьютерных сетей. Объединение сетей разной архитектуры и топологии стало возможно благодаря протоколу IP (англ. Internet Protocol) и принципу маршрутизации пакетов данных[12][32].

Протокол IP был рождён в дискуссиях внутри организации IETF, чьё название можно вольно перевести как «Группа по решению задач проектирования Интернета». IETF и её рабочие группы по сей день занимаются развитием протоколов Всемирной сети. IETF открыта для публичного участия и обсуждения. Комитеты организации публикуют так называемые документы RFC. В этих документах даются технические спецификации и точные объяснения по многим вопросам[35]. Некоторые документы RFC возводятся организацией IAB в статус стандартов Интернета[36]. С 1992 года IETF, IAB и ряд других интернет-организаций входят в Общество Интернета. Оно предоставляет организационную основу для разных исследовательских и консультативных групп, занимающихся развитием Интернета[37][12].

Протокол, в данном случае, — это, образно говоря, «язык», используемый компьютерами для обмена данными при работе в сети. Чтобы различные компьютеры сети могли взаимодействовать, они должны «разговаривать» на одном «языке», то есть использовать один и тот же протокол. Проще говоря, протокол — это правила передачи данных между узлами компьютерной сети. Систему протоколов Интернета называют «стеком протоколов TCP/IP»[12][32][38][39].

Наиболее распространённые в Интернете протоколы (в алфавитном порядке, сгруппированные в примерном соответствии модели OSI)[12][38][39]:

| Уровень OSI | Протоколы, примерно соответствующие уровню OSI |

|---|---|

| Прикладной | BGP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, LDAP, POP3, SNMP, SMTP, SSH, Telnet, XMPP (Jabber) |

| Сеансовый/Представления | SSL, TLS |

| Транспортный | TCP, UDP |

| Сетевой | EIGRP, ICMP, IGMP, IP, IS-IS, OSPF, RIP |

| Канальный | Arcnet, ATM, Ethernet, Frame relay, HDLC, PPP, L2TP, PPTP, SLIP, Token ring |

Есть ещё целый ряд протоколов, ещё не стандартизированных, но популярных в Интернете[40][41][42]:

|

Эти протоколы в большинстве своём нужны для обмена файлами и текстовыми сообщениями, на некоторых из них построены целые файлообменные сети[32].

Языки

Свобода доступа пользователей Интернета к информационным ресурсам не ограничивается государственными границами и/или национальными доменами, но языковые границы сохраняются. Преобладающим языком Интернета является английский язык. По состоянию на апрель 2024 года русский язык занимает 6 место[43].

Язык является одним из часто используемых признаков деления Интернета, наряду с делением по государствам, регионам и доменам первого уровня. Название языковых сфер Интернета даётся по названию используемого языка. Русскоязычная сфера Интернета получила название «Русский Интернет», сокращённо Рунет[44][45].

Рунет — часть сайтов Интернета с основным контентом на русском языке[45].

Домены с высокой долей использования русского языка: .su, .ru, .рф, .рус, .дети, .ua, .by, .kz, .com, .org, .uz, .kg, .am, .az, .ge, .md. На русском языке могут регистрироваться адреса доменов (IDN), например, частично — в .su и .com и полностью — в .рф. Несмотря на то что не все популярные русскоязычные сайты расположены в доменах стран СНГ (например, социальная сеть «ВКонтакте» использует домен .com), по состоянию на март 2024 года верхнеуровневый домен .ru, зарегистрированный 7 апреля 1994 года[46], является самым популярным национальным доменом в мире, уступая лишь .com и .org[47].

Власти Российской Федерации к концу 2010-х годов признали ключевую роль Интернета в сфере национальной безопасности. Была разработана и внедрена концепция «суверенного Интернета»[48] — мер по обеспечению работоспособности «российского сегмента» в случае отключения Сети[49]. С начала 2010-х годов российские власти пытаются отказаться от использования Microsoft Windows, в связи с чем сначала в российской армии, затем в прочих госучреждениях, а также окологосударственных монополиях «Росатом», «Газпром» и РЖД начался переход на отечественную альтернативу — операционную систему Astra Linux[50].

В 2023 году ежедневная аудитория сети Интернет в России составила около 100 млн человек, а вклад Рунета в экономику страны превысил 12 трлн рублей[51]. По данным дайджеста Global Digital — 2023, Россия входит в топ-30 стран мира по уровню проникновения Интернета и занимает 10-е место в мире по количеству времени, проводимому в Интернете[52].

Основные области использования

По результатам исследований, большинство ресурсов Интернета так или иначе связаны с коммерческой деятельностью. Интернет используется для рекламы и непосредственной продажи товаров и услуг, для маркетинговых исследований, электронных платежей и управления банковскими счетами[32].

Всё большую популярность набирают интернет-аукционы, где выставляться может практически любая вещь — от бытовой техники до предметов искусства и коллекционирования[32].

Одной из самых больших проблем, стоящих перед продолжающимся развитием Интернета, является задача приминения рекламных и коммерческих потребностей с правом интернет-пользователей не подвергаться бомбардировке «всплывающими» веб-страницами и спамом (незапрашиваемой электронной почтой)[5].

На 2024 год в электронной коммерции появляются новейшие системы криптографии, электронной подписи и компьютерной защиты, которые призваны повысить надёжность и безопасность виртуальных сделок[32].

По жанрам интернет-издания не отличаются от офлайновых — есть новостные сайты, литературные, научно-популярные, детские, женские и т. п. Однако, если офлайновые издания выпускаются периодически (раз в день, неделю, месяц), то интернет-издания обновляются по мере появления нового материала. Также существует интернет-радио и интернет-телевидение[53][54][55].

Благодаря развитию интернет-СМИ, количество людей, предпочитающих читать бумажную прессу, с каждым годом сокращается. Так, в октябре 2017 года, по данным опроса ВЦИОМ, 16 % опрошенных совершеннолетних россиян ежедневно читали газеты и журналы в Интернете (онлайн издания, электронные версии печатных газет), ещё 20 % читают несколько раз в неделю. Доля опрошенных, предпочитающих электронные версии статей, выросла до 47 %[56].

Электронные библиотеки, доступные через Интернет, содержат огромное число произведений. При этом многие книги, доступные в сети, давно стали библиографической редкостью, а некоторые и вовсе не издавались. Как начинающие писатели и поэты, так и некоторые известные авторы выкладывают в Интернет свои творения[32].

Распространение музыки в Интернете началось с появления формата MP3, сжимающего звуковые файлы до размеров, пригодных для передачи в Интернете при сохранении качества записи. Появление в Интернете отдельных песен с нового диска исполнителя служит для него хорошей рекламой и существенно повышает уровень продаж записей[32].

В связи с лёгкостью копирования и выкладывания в Интернет литературы и музыки проблема защиты авторских прав приобрела особую актуальность[32].

С появлением компьютерной сети в классах появляется всё больше компьютеров, благодаря чему у учащихся появляется доступ к большому количеству цифровой информации. У педагогов же появляется доступ к базам данных документов, представленных в электронном виде, — они могут легко сравнивать работы своих учеников с обширным архивом источников[5].

Тем не менее выделяют и минусы внедрения Интернета в процесс получения знаний. Например, офлайн библиотеки теряют свою популярность: студенты видят их как устаревшие учреждения, которые лучше используются для компьютерных терминалов, чем для книжных коллекций. Кроме того, Интернет привнёс плагиат в компьютерную эпоху в двух разных смыслах. Во-первых, электронные тексты упростили студентам написание собственных с помощью комбинации кнопок «вырезать и вставить». Во-вторых, теперь гораздо проще найти и приобрести анонимные работы на веб-сайтах и даже заказать оригинальные работы за фиксированную плату[5].

Электронная почта является одним из наиболее используемых средств связи. Также популярны IP-телефония и такие программы, как Skype (бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами (VoIP), используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны). В последние годы популярность обрели мессенджеры — они стали вытеснять из повседневной жизни людей сотовую связь, которая в сравнении с ними чаще всего уступает в функциональности, скорости, а также стоимости[4][57][32].

Интернет является способом массового общения людей, объединённых различными интересами. Для этого используются интернет-форумы, блоги и социальные сети. Современный Интернет имеет также очень много социальных и культурных граней. Он является универсальной глобальной информационной средой[32].

Интернет предоставляет широкие технические возможности для общения: в Интернете сравнительно легко найти людей со схожими интересами и взглядами на мир, или найти прошлых знакомых, которые в силу жизненных обстоятельств были разбросаны по всей Земле. Вдобавок, общение в сети начать психологически проще, чем при личной встрече. Эти причины обусловливают создание и активное развитие веб-сообществ — групп людей, имеющих общие интересы и общающихся преимущественно через Интернет. Подобные интернет-сообщества постепенно начинают играть ощутимую роль в жизни всего общества[58].

Примерами интернет-сообществ являются вики-проекты, форумы, чаты, веб-конференции, социальные сети, коллективные блоги, имиджборды, многопользовательские онлайн игры и т. п.[59]

Троллинг — психологическое и социальное явление, развившееся в Интернете в 1990-х годах и зачастую мешающее нормальному общению в сети. Интернет-троллями или просто троллями (англ. troll) во Всемирной сети называют людей, которые намеренно публикуют провокационные сообщения и статьи (на форумах, в группах новостей Usenet, в вики-проектах), т. н. «вброс», призванные разжечь конфликты между их участниками, вызвать флейм, оскорбления и так далее[60]. Сами подобные статьи и сообщения также иногда называют троллями. Процесс написания таких сообщений и называется троллингом[61][62].

Интернет может выступать средством для решения общественно значимых задач силами множества добровольцев, координирующих при этом свою деятельность. Краудсорсинг (англицизм от crowdsourcing, от crowd — толпа и sourcing — использование или привлечение ресурсов) — привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной деятельности широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с применением информационных технологий[63].

Рувики — онлайн-энциклопедия, создаваемая силами добровольцев — является одним из проектов такого рода[64][65].

Вопросы регулирования

3 июня 2011 года была принята резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека. Таким образом, отключение тех или иных регионов от Интернета является нарушением прав человека[66].

В апреле 2022 года США и ещё свыше 55 стран обнародовали «Декларацию будущего Интернета»[67].

Сетевой нейтралитет — это принцип, согласно которому ко всему интернет-трафику следует относиться одинаково[68]. В системе «открытого Интернета» все ресурсы Интернета и средства работы в нём должны быть легко доступны для всех людей, компаний и организаций[69].

14 декабря 2017 года Федеральная комиссия по вопросам регулирования связи США с перевесом в один голос проголосовала за отмену принципа сетевого нейтралитета, закреплённого в 2015 году. В свою очередь, отмена нейтралитета могла дать интернет-провайдерам фактически влиять на популярность сайтов: скорость их загрузки, бесплатный доступ и т. д. Тем не менее, по словам председателя комиссии, это правило было не нужно вовсе: Интернет прекрасно развивался и без сетевой нейтральности[70].

В начале 2018 года кабинет министров России предложил отказаться от принципа сетевого нейтралитета. Летом того же года операторы связи обратились в правительство Российской Федерации с просьбой не запрещать им замедлять доступ к интернет-ресурсам. Также отмечается, что проблемы в области нарушения сетевого нейтралитета позволяет решать существующее антимонопольное законодательство[71].

Кибербезопасность — это совокупность методов и практик защиты от атак злоумышленников для компьютеров, серверов, мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных[72].

В 2018 году государства выразили «обеспокоенность по поводу того, что в условиях глобализованного общества террористы и их сторонники всё шире используют информационно-коммуникационные технологии, в частности Интернет и другие средства информации, для пропаганды террористических актов, их совершения, подстрекательства к их совершению, вербовки их исполнителей и их финансирования или планирования»[73].

Контртеррористическое управление ООН разработало Программу по кибербезопасности и новым технологиям, которая направлена на предотвращение и смягчение последствий неправомерного использования таких технических достижений[73]:

Она предусматривает противодействие угрозе кибератак, осуществляемых террористическими организациями на критически важную инфраструктуру, а также поощрение использования социальных сетей для сбора информации из открытых источников и цифровых доказательств в целях противодействия онлайновому терроризму и насильственному экстремизму при соблюдении прав человека.

К концу 2010-х годов развитие Интернета поставило множество глобальных вопросов, связанных с защитой приватности и многим другим. Эдвард Сноуден обнародовал сведения о тотальной слежке властей США за интернет-пользователями всего мира при незаконном содействии ведущих IT-корпораций[74][75][76]. Рост проекта Facebook и связанные с этим инциденты вызвали обеспокоенность Конгресса США. В ноябре 2019 года Тим Бернерс-Ли предложил пересмотреть правила игры для участников онлайн-взаимодействий: властей, онлайн-бизнеса и пользователей, для чего создал документ Contract for the Web и предложил его к открытому подписанию. Под ним тут же подписались власти Ганы, Франции и ФРГ[77].

Тем не менее для многих самые большие угрозы конфиденциальности исходят не от государственных агентов, а от самой архитектуры сети, которая основана на записи и обмене личной информацией. Для сбора информации используются файлы cookie — электронные следы, которые позволяют веб-сайтам и рекламным сетям отслеживать онлайн-передвижения людей, включая поисковые запросы людей, а также статьи, которые они просматривают, и сколько времени они тратят на их просмотр[5].

Чтобы ограничить сбор личной информации, существует возможность перевода браузера в приватный режим. Например, в Chrome он называется «Режим инкогнито». Кроме того, некоторые разработчики выпускают специальные расширения, которые также могут предотвратить отслеживание с помощью файлов cookie и избавят от контекстной рекламы[78].

Во многих странах существуют ограничения на функционирование сети, то есть на государственном уровне осуществляется запрет на доступ к отдельным сайтам (СМИ, аналитическим, порнографическим) или ко всей сети. Одним из примеров может служить реализованный в КНР проект «Золотой щит» — система фильтрации трафика на интернет-канале между провайдерами и международными сетями передачи информации[79][80].

Другие страны также практикуют определённые формы фильтрации трафика. В Соединённых Штатах на некоторых компьютерах в библиотеках и школах применяется установленная государством фильтрация Интернета. Контент, связанный с отрицанием нацизма или холокоста, заблокирован во Франции и Германии. В последней также с 22 апреля 2009 года запрещены сайты с детской порнографией. Детская порнография и разжигание ненависти блокируются во многих странах мира[81].

Фактически, многие страны по всему миру, в том числе некоторые демократические страны, решительно поддерживающие свободу выражения мнений и свободу прессы, в той или иной степени применяют онлайн-цензуру, часто при значительной общественной поддержке[82]. Более того, многие информационные ресурсы сами официально подвергают цензуре (модерации) публикуемую ими информацию в зависимости от проводимой политики и собственных внутренних правил[80].

Даркнет — скрытая, анонимная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов[83].

Файлообмен происходит анонимно (поскольку IP-адреса недоступны публично), и, следовательно, пользователи могут общаться без особых опасений и государственного вмешательства[84]. Именно поэтому даркнет часто воспринимается как инструмент для осуществления коммуникации в различного рода подпольях и незаконной деятельности[85].

В 2016 году британскими специалистами по кибербезопасности был проведён анализ содержимого выборки веб-сайтов сетей Даркнета с помощью поисковой машины по ряду ключевых слов (англ. Weapons — оружие, англ. Illegal Pornography — нелегальная порнография, англ. Extremism — экстремизм и др.) Среди 5 205 обследованных сайтов было обнаружено только 2 723 активных, а нелегальный контент удалось отыскать на 1 547 сайтах. Как представляется авторам исследования, наиболее широко распространёнными в сетях даркнет являются виртуальные площадки для торговли наркотическими веществами и совершения финансовых преступлений[86][87].

Будущее Интернета

Подобно тому, как коммерческие интернет-провайдеры соединяются посредством точек обмена трафиком, исследовательские сети объединяются в свои подсети, такие как[88]:

- National LambdaRail;

- Abilene Network;

- GEANT;

- GLORIAD[88].

Накопление данных в современном мире происходит с постоянно возрастающей скоростью. Считается, что уже сейчас объём накопленных данных превышает возможности восприятия любым ограниченным научным коллективом, и скоро превысит объём информации, которую способно переработать всё человечество. Основной задачей является возможность понять, осмыслить и сделать выводы из накопленной информации[88].

В России наиболее известен проект «А́билин» (англ. Abilene Network) — высокоскоростная экспериментальная сеть, созданная и поддерживаемая американским консорциумом «Интернет 2» (англ. Internet2). Сам консорциум является некоммерческой организацией и занимается разработкой передовых приложений и сетевых технологий. Его сеть Абилин уже объединяет более 230 американских университетов, научных центров и других учреждений. Особенностью сети Абилин является высокая скорость передачи данных[89].

Дальнейшее совершенствование общедоступной сети Интернет многие связывают со внедрением концепции семантической паутины, что позволило бы людям и компьютерам более эффективно взаимодействовать в процессе создания, классификации и обработки информации, представленной в виде, пригодном для машинной обработки[90][91].

В культуре

- Русский писатель, философ и общественный деятель XIX века Владимир Одоевский в незаконченном утопическом романе «4338-й год», написанном в 1837 году, предсказал появление современных блогов и Интернета. В тексте романа есть строки[92]:

Между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии общаются друг с другом.

- Идею применения электрической информационной связи для целей бизнеса упоминал в 1908 году Никола Тесла[93]:

Когда проект будет завершён, бизнесмен в Нью-Йорке сможет диктовать указания, и они будут немедленно появляться в его офисе в Лондоне или любом другом месте. Он сможет со своего рабочего места позвонить любому абоненту на планете, не меняя существующего оборудования. Дешёвое устройство, по размерам не больше, чем часы, позволит его обладателю слушать на воде и суше музыку, песни, речи политиков, учёных, проповеди священников, доставляемые на большие расстояния. Таким же образом любое изображение, символ, рисунок, текст могут быть переданы из одного места в другое. Миллионы таких устройств могут управляться единственной станцией.

Однако, важнее всего этого станет беспроводная передача энергии...

Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]As soon as completed, it will be possible for a business man in New York to dictate instructions, and have them instantly appear in type at his office in London or elsewhere. He will be able to call up, from his desk, and talk to any telephone subscriber on the globe, without any change whatever in the existing equipment. An inexpensive instrument, not bigger than a watch, will enable its bearer to hear anywhere, on sea or land, music or song, the speech of a political leader, the address of an eminent man of science, or the sermon of an eloquent clergyman, delivered in some other place, however distant. In the same manner any picture, character, drawing, or print can be transferred from one to another place. Millions of such instruments can be operated from but one plant of this kind. More important than all of this, however, will be the transmission of power, without wires…

- Английский писатель Эдвард Морган Форстер в фантастической повести-антиутопии «Машина останавливается» (1909) изобразил всемирную автоматическую систему, обслуживающую человечество. Люди становятся полностью зависимы от неё, постепенно деградируют физически и живут почти безвылазно и одиноко в своих квартирах-сотах, общаясь только виртуально. Система даёт сбой и останавливается, все погибают. Предсказана будущая для тогдашнего времени проблема, связанная с Интернетом — далеко зашедшая интернет-зависимость[94].

- В рассказе Мюррея Лейнстера «Логический компьютер по имени Джо» (1946) описана мировая сеть, объединяющая «логиков» (компьютеры), которые подключаются и получают информацию от всех сервисов (банковских, авиарейсы, рецепты и пр.), показывают видео (в том числе и на заказ) и многое другое. Главный герой — бракованный логик Джо — в итоге становится ИИ[95].

- В 1974 году Андрей Сахаров писал в своей работе «Мир через полвека»[96]:

В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приёмники-передатчики, диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации многих современников, ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности.

Интернет, киберпространство и виртуальная реальность нашли своё отражение и в современном искусстве. Ещё в середине 1980-х годов сформировался особый поджанр научной фантастики, фокусирующийся на компьютерах, высоких технологиях и проблемах, возникающих в обществе в связи с губительным применением плодов технического прогресса. Сюжетом произведений этого жанра часто становится борьба хакеров с могущественными корпорациями. Жанр получил широкое распространение в литературе, кинематографе, альтернативной музыке, графических произведениях (особенно аниме) и в компьютерных играх. Сам термин киберпанк был придуман и введён в употребление писателем Брюсом Бетке, который в 1983 году опубликовал одноимённый рассказ. Меньшее распространение имеют такие ответвления жанра, как кибертрэш и нанопанк[97][98].

Кроме того, распространение получил такой феномен, как нет-арт (англ. net.art — «сетевое искусство»). Произведением нет-арта можно назвать арт-проект, в котором Интернет является обязательным условием для восприятия произведения, выражения идей художника, или участия (в интерактивных проектах)[99]. Первые художественные сайты, сделанные в России, относятся к 1996 году. К тому моменту творчество русских сетевых художников О. Лялиной, А. Шульгина, Т. Деткиной, В. Могилевского развивалось в тесной связи с медиаискусством[100].

Тем не менее нет-арт потерял свою популярность, и на его место пришло пост-интернет искусство, которое считается одним из самых популярных течений современного искусства. Это течение отображает не только активность в киберпространстве, но происходящие в культурных и общественных отношениях изменения, обусловленные активным использованием Интернета современным обществом[101]. Пост-интернет арт существует в материальном пространстве, а не только онлайн, и выявляет последствия столь широкого использования современным обществом Всемирной сети[102].

См. также

Примечания

Литература

- Rise of the Network Society, Manual Castells, Wiley-Blackwell, 1996 (1st ed) and 2009 (2nd ed), ISBN 978-1-4051-9686-4

- «The Internet: Changing the Way We Communicate» in America’s Investment in the Future, National Science Foundation, Arlington, Va. USA, 2000

- «Lessons from the History of the Internet», Manuel Castells, in The Internet Galaxy, Ch. 1, pp 9-35, Oxford University Press, 2001, ISBN 978-0-19-925577-1

- «Media Freedom Internet Cookbook» by the OSCE Representative on Freedom of the Media Vienna, 2004

- The Internet Explained, Vincent Zegna & Mike Pepper, Sonet Digital, November 2005, Pages 1 — 7.

- «How Much Does The Internet Weigh?», by Stephen Cass, Discover, 2007

- «The Internet spreads its tentacles», Julie Rehmeyer, Science News, Vol. 171, No. 25, pp. 387—388, 23 June 2007

- Internet, Lorenzo Cantoni & Stefano Tardini, Routledge, 2006, ISBN 978-0-203-69888-4

- Steve Mansfield-Devine. Darknets (англ.) // Computer Fraud & Security. — 2009. — 24 December. — P. 4—6.

- Jessica A. Wood. The Darknet: A Digital Copyright Revolution (англ.) // Richmond Journal of Law & Technology. — University of Richmond School of Law, 2010. — Vol. 16.

- Laurent Gayard. Darknet: Geopolitics and Uses. — John Wiley & Sons, 2018. — 208 с. — ISBN 9781119522485.

- Daniel Moore, Thomas Rid. Cryptopolitik and the Darknet (англ.) // Survival : scholarly journal. — Taylor & Francis, 2016. — 1 February (vol. 57). — P. 7—38. — ISSN 1468-2699.

- Интерне́т // Русский орфографический словарь / Под ред. В. В. Лопатина. — 4-е изд. — М.: АСТ-пресс книга, 2013. — С. 243. — ISBN 978-5-462-01272-3.

- Интернет // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.

- Н. К. Сюндюков. Интернет-СМИ и особенности их функционирования // Управленческое консультирование : журнал. — 2014. — № 12. — С. 180—191.

- Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отв. ред. Верченов Л. Н., Ефременко Д. В., Тищенко В. И.. — М., 2013. — 360 с. — (Информация. Наука. Общество). — ISBN 978-5-248-00644-1.

- А. Г. Верник. Цензура в Интернете: исторический аспект, современный опыт и перспективы // Дискуссия : журнал. — 2014. — Декабрь (№ 11). — С. 174—182.

- А. Сенаторов. Битва за подписчика «ВКонтакте»: SMM-руководство. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 168 с. — ISBN 978-5-9614-4872-6.

- Батыр Каррыев. Интернет, краткая история и влияние на общество. — Lambert Academic Publishing, 2015. — 368 с. — ISBN 978-3-659-81847-9.

- Джефф Хау. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса = Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 288 с. — ISBN 978-5-9614-1889-7.

- Д. И. Семёнов, Г. А. Шушарина. Сетевой троллинг как вид коммуникативной деятельности // Международный журнал экспериментального образования : научный журнал. — 2011. — С. 135—136. — ISSN 1996-3947.

- Игорь Райхман. Практика медиа измерений. Аудит. Отчетность. Оценка эффективности PR. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 432 с. — ISBN 978-5-9614-4499-5.

- К. В. Каспарян, М. В. Рутковская. Особенности отражения компьютерных технологий и социальных сетей в художественной литературе и фантастическом кинематографе в XIX – начале XX вв. // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства : журнал. — 2022. — № 1. — С. 34—60.

- Н. А. Хвыля-Олинтер. Интернет-фактор в ценностном развитии молодёжи России // Alma mater. Вестник высшей школы : 5. — 2016. — Май. — С. 104—109.

- Р. А. Внебрачных. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных сообществах // Вестник Удмуртского университета. Философия. Социология. Психология. Педагогика. — Удмуртский государственный университет, 2012. — С. 48—51. — ISSN 1810–5505.

- Уитни Филлипс. Трололо: Нельзя просто так взять и выпустить книгу про троллинг = This Is Why We Can't Have Nice Things. Mapping the Relationship between Online Trolling and Mainstream Culture. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 300 с. — ISBN 978-5-9614-5376-8.

- Э. Демпси. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству = Styles, Schools and Movements : [пер. с англ.]. — М. : Искусство — XXI век, 2008. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-98051-053-4.

Ссылки

- Berkman Center for Internet and Society (англ.)

- How Internet Infrastructure Works (англ.)

- Internet: A Medium or a Message? (англ.)

- European Commission Information Society (англ.)

- Weaving the Web: The original design and ultimate destiny of the World Wide Web, by its inventor (англ.)

- Алгоритмы для Интернета

- Интерактивная карта Интернета

- Интернет научится мыслить

- История

- Первый в мире веб-сайт (архив) (англ.)

- A Brief History of the Internet / ISOC (англ.)

- Living Internet / Internet history and related information, including information from many creators of the Internet (англ.)