Воинское звание

Во́инское зва́ние — звание военнослужащего или военнообязанного в запасе (отставке), которое определяет положение (права и обязанности) военнослужащих по отношению к другим военнослужащим, персонально присваиваются каждому гражданину, проходящему военную службу (обучавшемуся для прохождения военной службы в военных учебных заведениях и приравненных к ним[1]) в вооружённых силах (ВС) в соответствии с его служебным положением, военной или специальной подготовкой, принадлежностью к виду ВС, роду войск (сил) вида ВС или виду (роду) службы, а также по персональным государственным (служебным) заслугам.

Порядок присвоения воинских званий в каждом государстве определяется правовой системой данного государства.

Для отличия военнослужащих по воинским званиям в вооружённых силах разных государств применяются знаки различия воинских званий, к ним относятся: погоны, нарукавные, нагрудные знаки (эмблемы, галуны, шевроны), реже — кокарда, пуговицы, другие элементы на военной форме одежды и, иногда, элементы формы одежды (например: фуражка, пилотка, папаха, галуны, лампасы и канты, фасон и вид ткани предметов одежды и т. д.).

Некоторые воинские звания имеют одинаковые наименования во многих государствах. При этом иногда встречаются случаи так называемой омонимии, когда одинаково (или весьма близко) звучащие наименования означают звания, находящиеся на разных ступенях воинской иерархии.

В просторечии могут называться военными званиями. В дореволюционной и советской России до 1935 года именовались чинами, позднее званиями.

Происхождение воинских званий

Система воинских званий насчитывает несколько десятков столетий. Первые дошедшие до нас наименования воинских званий встречаются в законах вавилонского царя Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э): редум, байрум (низшие чины), декум, лубуттум (высшие чины вавилонской армии)[2]. С V—VI вв. до н. э. в древнеримских легионах постоянный офицерский состав был представлен центурионами, а высший командный состав — трибуны — избирались на время военных действий. В I в. н. э. трибуны стали старшим командным составом, при этом высший командный состав образовали легаты — помощники полководца[3].

Воинские звания появились в Западной Европе в XVI—XVII веках сначала как названия командных должностей. Первым из них можно считать звание капитан (позднелат. capitaneus «военачальник»; от лат. caput «голова»), которое изначально означало командира отряда наёмников (роты). Лейтенант (фр. lieutenant «заместитель») был заместителем капитана. Русское слово полковник означало командира полка, соответствующие английские и французские слова colonel, итальянское colonnello, означали командующего колонной, построением, в котором полк перемещался на марше или наступал. Подполковник (lieutenant-colonel), соответственно, был заместителем полковника, как и лейтенант у капитана. С появлением батальонов он стал командиром первого батальона полка. Во главе второго-четвёртого батальонов полка были «старшие» — майоры. Ещё в XIV веке старших капитанов, которым подчинялось несколько отрядов, возглавляемых обычными капитанами, стали называть генерал-капитанами. Так появилось звание генерала. Заместителем командующего армией «полного генерала» стал генерал-лейтенант, ниже его по званию, был генерал-майор[4][5].

Русское царство

До середины XVI века в русском войске воинских званий не было вообще. Воинские звания — должности (чин) — в России появляются впервые в XVI—XVII веках. При Иване Грозном звания стрелецкий голова и сотник, введённые для стрелецких полков, приобретают постоянный характер. В середине XVI века в стрелецком войске имелись следующие воинские звания — должности:

- стрелец;

- десятник;

- пятидесятник;

- сотник;

- полуголова (пятисотенный голова, позднее полуполковник и подполковник);

- голова приказа (позднее командир полка, полковник);

- Воевода (начальник стрелецкого отряда);

- Старший воевода (начальник над всеми стрелецкими частями (полками) города или уезда).

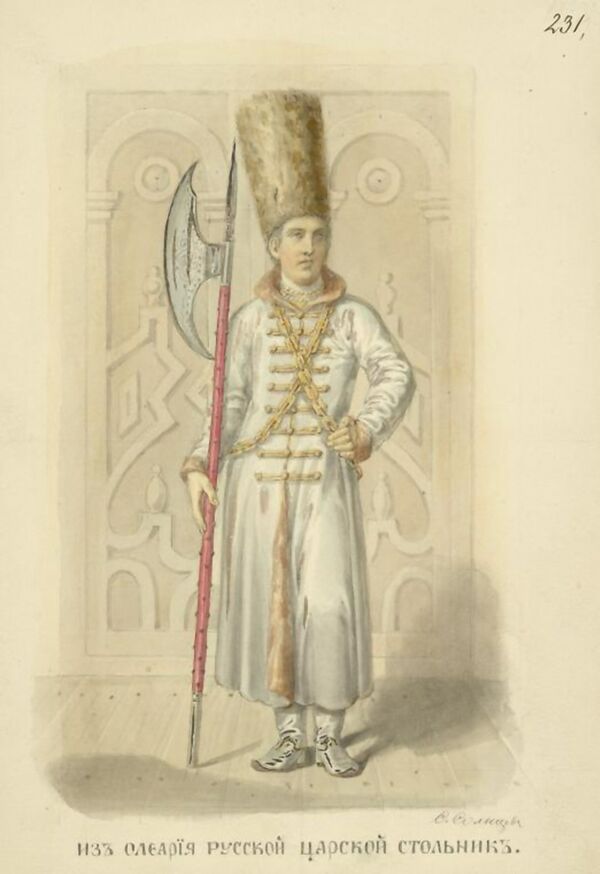

Воинские звания сохранялись только во время службы в стрелецком войске. В других войсках до образования полков нового строя воинские звания совпадали со званиями государевой (гражданской) службы (думный дьяк, дьяк, стольник и так далее).

В XVII—XVIII веках в полках нового строя воинские звания, командный (руководящий) состав именовался на русский и западно-европейский манер:

Российская империя

В конце XVII — начале XVIII века Пётр Великий ввёл единую систему чинов (воинских званий и иных званий) и закрепил её в Табели о рангах (куда вошли только офицерские чины) в соответствии с придворными и гражданскими чинами. Низшим офицерским чином был прапорщик, высшим — генерал-фельдмаршал (несколько раз присваивавшийся в XVIII веке), генералиссимус своего ранга не имел).

Табель о рангах, опубликованная в январе 1722 г., включала не только чины (звания) в современном понимании этого слова, но и всевозможные должности офицеров и чиновников[6]. Чёткой разницы между чинами и должностями тогда ещё не существовало: бригадир был только командиром бригады, полковник — только командиром полка, подполковник — его помощником и т. д). Со временем номенклатура должностей значительно увеличилась, и не было возможности включить все в Табель о рангах, поэтому и произошло отделение чинов от должностей. Офицерские чины в гвардии были на два уровня выше армейских.

В Табели о рангах 1722 г. были чины капитан-лейтенанта, лейтенанта, унтер-лейтенанта и фендрика, введённые вместо капитан-поручика, поручика, подпоручика и прапорщика. Однако на практике такой замены не произошло, новые чины получили лишь весьма ограниченное распространение (в конце 20 — начале 30-х гг. XVIII в. в гвардии и некоторых армейских частях, расположенных вблизи столицы), в армии в XVIII в. продолжали употребляться прежние чины этих классов.

До конца XVIII века номенклатура чинов претерпевала лишь незначительные изменения: в 1731 г. в кавалерии (в лейб-гвардии конном и кирасирском полках) был введён чин корнета, равный прапорщику (впервые он известен как установленный в 1726 г. для кавалергардов); с 1741 г. стал всё чаще употребляться чин генерал-поручика вместо генерал-лейтенанта; в 1762 г. Пётр III ввёл в гвардейских полках чин штабс-капитана вместо капитан-поручика, но это нововведение поначалу оказалось столь же недолгим, как и его царствование; в 1763 г. вместо полных генералов (генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии) был введён чин генерал-аншефа.

При Анне Иоанновне количество флотских чинов было решено сократить, а оставшиеся повысить в рангах, поскольку при малом числе вакансий во флоте чинопроизводство шло очень медленно, и офицеры старались избегать морской службы, при любой возможности переходя в сухопутную. Были упразднены чины капитан-командора, капитанов 2-го и 3-го ранга, капитан-лейтенанта, унтер-лейтенанта и корабельного секретаря. Были оставлены лишь чин капитана 1 ранга (равный полковнику), лейтенанта (равный майору), мичмана (равный поручику; до того это был унтер-офицерский чин), а также необязательный для прохождения чин мастера (в ранге армейского капитана). Чин шаутбенахта в 1740-х гг. был заменён чином контр-адмирала.

В 1751 г. были вновь введены чины капитанов 2-го и 3-го рангов и корабельного секретаря. В 1764 г. чины капитана 3-го ранга и корабельного секретаря были вновь упразднены.

С 1765 года сержант стал именоваться младшим сержантом, а фельдфебель — старшим сержантом.

При Павле I в 1796 г. чин генерал-аншефа был вновь заменён на чин генерала от инфантерии (от кавалерии, от артиллерии), генерал-поручика — на генерал-лейтенанта, чин бригадира был упразднён. В 1797 г. капитан-поручики были переименованы в штабс-капитанов (в кавалерии секунд-ротмистры были переименованы в штаб-ротмистров), в 1798 г. чины премьер-майора и секунд-майора были отменены и был установлен единый чин майора. Кроме того, в артиллерии были упразднён чин штык-юнкера. На флоте в 1798 г. был вновь введён чин капитан-командора. В 1798 г. вместо званий капрала, младшего сержанта и старшего сержанта были введены, соответственно, звания младшего унтер-офицера, старшего унтер-офицера, подпрапорщика, портупей-прапорщика (в кавалерии — эстандарт-юнкера) и фельдфебеля.

В 1810 г. преимущество в один чин против армии получили офицеры 1-го и 2-го кадетских корпусов, а в 1811 и 1825 гг. — и других военно-учебных заведений. В 1811 г. в артиллерии и инженерных войсках (а также в квартирмейстерской части) был упразднён чин майора, а следующие за ним чины повышены в классе, в результате чего они получили преимущество в один чин перед пехотой и кавалерией. В 1868 г. из офицеров, занимавших должности по военно-судебной части, было образовано особое ведомство с предоставлением его офицерам преимуществ перед армейскими частями на один чин, так же, как в артиллерии, инженерных войсках и военно-учебном ведомстве.

В 1827 г. чин капитан-командора был вновь упразднён, младшего унтер-офицера переименовали просто в унтер-офицера, а старшего унтер-офицера переименовали в отделённого унтер-офицера. Звания фельдфебеля и подпрапорщика поменялись местами.

В 1830 г. всем морским артиллеристам, до того имевшим специальные звания (например, «советник артиллерийской экспедиции») были установлены общеармейские звания с преимуществом в один чин против сухопутной артиллерии.

В 1884 г. чин майора был упразднён, и тем самым было устранено преимущество в один чин над офицерами армейской пехоты и кавалерии офицеров специальных войск и ведомств, у гвардии осталось преимущество только в один чин. Все майоры (за исключением уволенных либо запятнавших себя неблаговидными проступками), были произведены в подполковники. В казачьих войсках чин подполковника был заменён чином войскового старшины, который раньше соответствовал майору, и был введён чин подъесаула, равный штабс-капитану, чин прапорщика был оставлен в мирное время только для офицеров запаса, а чин корнета в кавалерии был приравнен к чину подпоручика. Отделённый унтер-офицер был вновь переименован в старшего унтер-офицера.

В 1885 г. Корпус морской артиллерии и Корпус флотских штурманов (имевших сухопутные звания) были упразднены и все артиллерийские и штурманские должности на флоте полагалось замещать строевыми флотскими офицерами. До 1917 г. общеармейские чины носили офицеры учреждённого в 1912 г. корпуса гидрографов, офицеры ластовых (вспомогательных) судов и команд и рабочих экипажей (с 1826 г.), офицеры, состоящие по Адмиралтейству (береговой службе), а также офицеры корпуса корабельных инженеров, корпуса морской строительной части (занимавшиеся постройкой зданий и портов для нужд флота) и офицеры морской судебной части. С 1854 по 1907 г. общеармейские чины носили и офицеры корпуса инженер-механиков флота (затем получившие морские чины) (смотри статью Корпуса Морского ведомства Российской империи)[7][8][9].

Следует иметь в виду, что званиями назывались служебные степени нижних чинов (солдат, егерь, драгун, гусар и так далее), офицерские и генеральские именовались чинами[10].

В Российской императорской армии[7][11][12][13]:

- Младший унтер-офицер (Младший фейерверкер, Младший урядник),

- Старший унтер-офицер (Старший фейерверкер,Старший урядник),

- Фельдфебель (Вахмистр),

- Подпрапорщик (Подхорунжий),

- Зауряд-прапорщик (Зауряд-хорунжий);

- Кадет;

- Кадет-экстернат;

- Кадет-вице-унтер-офицер;

- Кадет-вице-фельдфебель;

- Юнкер:

- Юнкер-вице-унтер-офицер,

- Юнкер-вице-фельдфебель;

- Юнкер-вольноопределяющийся;

- Младший портупей-юнкер;

- Старший портупей-юнкер;

- Юнкер-фельдфебель;

- Вольноопределяющийся-рядовой (Вольноопределяющийся-канонир),

- Вольноопределяющийся-ефрейтор (Вольноопределяющийся-бомбардир),

- Вольноопределяющийся-младший унтер-офицер (Вольноопределяющийся-младший фейерверкер)

- Вольноопределяющийся-старший унтер-офицер (Вольноопределяющийся-старший фейерверкер),

- Вольноопределяющийся-фельдфебель,

- Прапорщик,

- Подпоручик (Корнет, Хорунжий),

- Поручик (Сотник),

- Штабс-капитан (Штабс-ротмистр, Подъесаул),

- Капитан (Ротмистр, Есаул);

- Генерал-майор,

- Генерал-лейтенант,

- Генерал рода войск (Генерал от инфантерии, Генерал от кавалерии, Генерал от артиллерии, Инженер-генерал[14][15][16][17]),

- Генерал-фельдмаршал,

- Генералиссимус;

Во Российском императорском флоте[11][18][19]:

Нижние чины (Унтер-офицеры, Кондукторы):

- Квартирмейстер (До 1909 года, после 1909 года - Унтер-офицер)

- Боцманмат,

- Боцман,

- Кондуктор;

Советская Россия и СССР

После Октябрьской революции, впервые в России, декретом Советского правительства от 16 декабря 1917 года чины, звания и титулы Российской Империи были упразднены. Большевики в созданной ими Рабоче-Крестьянской Красной армии, отменив чины, звания и титулы, заменили их сочетанием командных должностей со «служебными категориями».

В ходе Гражданской войны в вооружённых формированиях Белого движения и за рубежом, а потом в коллаборационистских организациях Второй мировой войны воинские звания сохранялись, сначала продолжая традиционную дореволюционную иерархию и наименования, впоследствии меняясь под немецким и, отчасти, даже советским влиянием.

В СССР военные звания введены постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 года[20]. Позже звания стали называться воинскими. Звания были частью новые, частью традиционные для русской армии и флота, введено высшее звание — Маршал Советского Союза. До 1940 года звания высшего комсостава, во избежание ассоциировавшегося с Белой армией слова «генерал», основывались на сокращённых названиях командных должностей: комбриг, комдив, командарм 2-го ранга, командарм 1-го ранга, флагман флота; но в 1940 году генеральские и адмиральские звания возвращены. Также, в 1940 году были восстановлены звания ефрейтор и (новое название) младший сержант.

Для военнослужащих гвардейских частей и соединений КА и ВМФ приказом НКО СССР № 167 от 28 мая 1942 года были введены гвардейские воинские звания. Они образовывались с добавлением слова «гвардии» перед обычным званием (например, «гвардии рядовой») в КА[21][22] и в ВМФ — перед военным званием добавлять слова: «гвардейского экипажа» (например, гвардейского экипажа политрук, гвардейского экипажа военврач 1-го ранга и т. д.)[23].

В соответствии со статьёй 9 Закона о всеобщей воинской обязанности (1967 года), для военной службы характерно наличие института присваиваемых в установленном порядке персональных воинских званий, в соответствии с которыми военнослужащие и военнообязанные делились на начальников и подчинённых, старших и младших, со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

С 1943 года в ВС СССР имелись звания маршалов и Главных маршалов родов войск, с 1945 года — «Генералиссимус Советского Союза».

В 1972 году были введены звания «прапорщик» и «мичман», позже добавлены воинские звания старшего прапорщика и старшего мичмана.

В СССР соответствующие друг другу войсковые и корабельные воинские звания считались равными, присваивались военнослужащим персонально, и могли быть первыми или очередными.

Эта система в общем унаследована Вооружёнными Силами Российской Федерации, а, в значительной части, и вооружёнными силами других постсоветских государств.

В служебном делопроизводстве ВС СССР применялись следующие сокращения воинских званий (В/З):

- гв. — гвардии, например, гв.кр-ц — гвардии красноармеец;

- кр-ц — красноармеец;

- кр.фл. — краснофлотец, для формирований морской пехоты;

- ряд — рядовой;

- ефр — ефрейтор;

- мл.с-т — младший сержант;

- с-т — сержант;

- ст.с-т — старший сержант;

- ст-на — старшина;

- пр-к — прапорщик;

- ст.пр-к — старший прапорщик;

- мл.л-т — младший лейтенант;

- л-т — лейтенант;

- ст.л-т — старший лейтенант;

- к-н — капитан;

- м-р — майор;

- п/п-к — подполковник;

- п-к — полковник;

- ген.м-р — генерал-майор;

- ген.м-р А — генерал-майор авиации;

- ген.м-р Ар — генерал-майор артиллерии;

- ген.м-р ТВ — генерал-майор танковых войск;

- и другие.

- ген.л-т — генерал-лейтенант;

- ген.л-т А — генерал-лейтенант авиации;

- ген.л-т Ар — генерал-лейтенант артиллерии;

- ген.л-т ТВ — генерал-лейтенант танковых войск;

- и другие.

- ген.п-к — генерал-полковник;

- ген.п-к А — генерал-полковник авиации;

- ген.п-к Ар — генерал-полковник артиллерии;

- ген.п-к ТВ — генерал-полковник танковых войск;

- и другие.

- ген. А — генерал армии;

- М-л А — маршал авиации;

- М-л Ар — маршал артиллерии;

- М-л БТВ — маршал бронетанковых войск;

- М-л ИВ — маршал инженерных войск;

- Гл.м-л А — Главный маршал авиации;

- Гл.м-л Ар — Главный маршал артиллерии;

- Гл.м-л БТВ — Главный маршал бронетанковых войск;

- Гл.м-л ИВ — Главный маршал инженерных войск;

- Маршал Советского Союза, не сокращалось;

- Генералиссимус Советского Союза, не сокращалось.

- гв.э-ж — гвардейского экипажа, например гв.э-ж кр.фл. — гвардейского экипажа краснофлотец;

- кр.фл. — краснофлотец;

- Адмирал Флота Советского Союза, не сокращалось;

Исторические чины и звания в России

- Адмирал Флота Советского Союза

- Атаман

- Бомбардир

- Бригадир

- Вахмистр

- Гардемарин

- Генерал-аншеф

- Генерал от артиллерии

- Генерал от инфантерии

- Генерал от кавалерии

- Генерал-фельдцейхмейстер

- Генерал-пленипотенциар-кригс-комиссар

- Генерал-поручик

- Генерал-фельдмаршал

- Генералиссимус

- Генералиссимус Советского Союза

- Главный маршал рода войск

- Есаул

- Инженер-генерал

- Кадет

- Капитан-командор

- Кондуктор

- Корнет

- Красноармеец

- Краснофлотец

- Маршал рода войск

- Маршал Советского Союза

- Подъесаул

- Подпоручик

- Подпрапорщик

- Подхорунжий

- Поручик

- Прапорщик

- Приказный

- Ротмистр

- Сотник

- Старший краснофлотец

- Унтер-офицер

- Урядник

- Фанен-юнкер

- Фельдфебель

- Флагман

- Хорунжий

- Штабс-капитан

- Юнкер

Дополнительно:

Великобритания

- Able Seaman 2nd Class — обученный матрос 2-го класса

- Able Seaman 1st Class — обученный матрос 1-го класса

- Leading Rate — ведущий матрос

- Petty Officer — петти-офицер

- Chief Petty Officer — чиф-петти-офицер

- Warrant Officer Class 2 — уорент-офицер 2-го класса

- Warrant Officer Class 1 — уорент-офицер 1-го класса

- Midshipman — мичман

- Sublieutenant — младший лейтенант

- Lieutenant — лейтенант

- Lieutenant-Commander — лейтенант-коммандер

- Commander — коммандер

- Captain — капитан

- Commodore — коммодор

- Rear Admiral — контр-адмирал

- Vice Admiral — вице-адмирал

- Admiral — адмирал

- Admiral of the Fleet — адмирал флота

Флотские звания соотносятся с общевойсковыми примерно так: уорент-офицер соответствует пехотному лейтенанту, флотский лейтенант — капитану, коммандер — майору, а капитан ВМФ — полковнику. Кроме того, капитанами на флоте называют командира и старшего помощника военного корабля, вне зависимости от их звания.

- Private — рядовой

- Lance-Corporal/Lance-Bombardier — младший капрал, младший бомбардир

- Corporal / Bombardier — капрал, бомбардир

- Sergeant — сержант

- Staff Sergeant/Colour Sergeant — штаб-сержант, старший сержант

- Sergeant Major — сержант-майор

- Warrant Officer Class Two (Sergeant Major) — уорент-офицер 2-го класса (сержант-майор)

- Warrant Officer Class Two (Quartermaster Sergeant) — уорент-офицер 2-го класса (квартермейстер-сержант)

- Warrant Officer Class One — уорент-офицер 1-го класса

- Warrant Officer Class One (Conductor) — уорент-офицер 1-го класса (интендант)

- Second Lieutenant — второй лейтенант

- Lieutenant — лейтенант

- Captain — капитан

- Major — майор

- Lieutenant Colonel — подполковник

- Colonel — полковник

- Brigadier — бригадир

- Major General — генерал-майор

- Lieutenant General — генерал-лейтенант

- General — генерал

- Field Marshal — фельдмаршал

- Aircraftman — авиатор

- Leading Aircraftman — ведущий авиатор

- Senior Aircraftman — старший авиатор

- Senior Aircraftman Technician — старший авиатор-техник

- Lance Corporal — младший капрал

- Corporal — капрал

- Sergeant — сержант

- Chief Technician — главный техник

- Flight Sergeant — сержант авиазвена

- Warrant Officer — уорент-офицер

- Acting Pilot Officer — младший пилот-офицер

- Pilot Officer — пилот-офицер

- Flying Officer — лётчик-офицер

- Flight Lieutenant — лейтенант звена

- Squadron Leader — ведущий эскадрильи

- Wing Commander — командир крыла

- Group Captain — капитан группы

- Air Commodore — коммодор авиации

- Air Vice Marshal — вице-маршал авиации

- Air Marshal — маршал авиации

- Air Chief Marshal — главный маршал авиации

- Marshal of the Royal Air Force — маршал Королевских ВВС

США

- Private (E-1) — рядовой-рекрут

- Private (E-2) — рядовой

- Private First Class — рядовой первого класса

- Specialist, Corporal — специалист, капрал

- Sergeant — сержант

- Staff sergeant — штаб-сержант

- Sergeant First Class — сержант первого класса

- Master Sergeant — мастер-сержант

- First Sergeant — первый сержант

- Sergeant Major — сержант-майор

- Command Sergeant Major — команд-сержант-майор

- Sergeant Major of the Army — сержант-майор Сухопутных войск

- Warrant Officer One — уорент-офицер 1-го класса

- Chief Warrant Officer Two — уорент-офицер 2-го класса

- Chief Warrant Officer Three — уорент-офицер 3-го класса

- Chief Warrant Officer Four — уорент-офицер 4-го класса

- Chief Warrant Officer Five — уорент-офицер 5-го класса

- Second lieutenant — второй лейтенант

- First lieutenant — первый лейтенант

- Captain — капитан

- Major — майор

- Lieutenant Colonel — подполковник

- Colonel — полковник

- Brigadier General — бригадный генерал

- Major General — генерал-майор

- Lieutenant General — генерал-лейтенант

- General — генерал

- General of the Army — генерал армии

- Seaman Recruit — матрос-рекрут

- Seaman Apprentice — младший матрос

- Seaman — матрос

- Petty Officer Third Class — петти-офицер III класса

- Petty Officer Second Class — петти-офицер II класса

- Petty Officer First Class — петти-офицер I класса

- Chief Petty Officer — чиф-петти-офицер

- Senior Chief Petty Officer — старший чиф-петти-офицер

- Master Chief Petty Officer — мастер чиф-петти-офицер

- Command Master Chief Petty Officer — мастер чиф-петти-офицер командования

- Fleet/Force Master Chief Petty Officer — мастер чиф-петти-офицер флота/сил

- Master Chief Petty Officer of the Navy — мастер чиф-петти-офицер ВМС США

- Warrant Officer One — уорент-офицер 1-го класса

- Chief Warrant Officer Two — уорент-офицер 2-го класса

- Chief Warrant Officer Three — уорент-офицер 3-го класса

- Chief Warrant Officer Four — уорент-офицер 4-го класса

- Chief Warrant Officer Five — уорент-офицер 5-го класса

- Ensign — мичман (энсин))

- Lieutenant Junior Grade — младший лейтенант

- Lieutenant — лейтенант

- Lieutenant Commander — коммандер-лейтенант

- Commander — коммандер

- Captain — капитан

- Rear Admiral (LH) — контр-адмирал (младший ранг)

- Rear Admiral (UH) — контр-адмирал (старший ранг)

- Vice Admiral — вице-адмирал

- Admiral — адмирал

- Fleet Admiral — адмирал флота

- Private — рядовой-рекрут

- Private First Class — рядовой первого класса

- Lance Corporal — младший капрал

- Corporal — капрал

- Sergeant — сержант (уровень старшего ефрейтора/капрала)

- Staff Sergeant — штаб-сержант (уровень командира отделения)

- Gunnery Sergeant — комендор-сержант (уровень заместителя командира взвода/ст. сержант)

- Master Sergeant — мастер-сержант (уровень старшины, но не на должности старшины роты)

- First Sergeant — первый сержант (сержант на должности старшины роты/гл. сержант роты)

- Master Gunnery Sergeant — мастер-комендор-сержант

- Sergeant Major — сержант-майор

- Sergeant Major of the Marine Corps — сержант-майор корпуса морской пехоты США

- Warrant Officer One — уорент-офицер 1-го класса

- Chief Warrant Officer Two — уорент-офицер 2-го класса

- Chief Warrant Officer Three — уорент-офицер 3-го класса

- Chief Warrant Officer Four — уорент-офицер 4-го класса

- Chief Warrant Officer Five — уорент-офицер 5-го класса

- Second Lieutenant — лейтенант

- First Lieutenant — старший лейтенант

- Captain — капитан

- Major — майор

- Lieutenant Colonel — подполковник

- Colonel — полковник

- Brigadier General — бригадный генерал

- Major General — генерал-майор

- Lieutenant General — генерал-лейтенант

- General — генерал

- Airman Basic — авиатор начинающий

- Airman — авиатор

- Airman First Class — авиатор первого класса

- Senior Airman — старший авиатор

- Staff Sergeant — штаб-сержант

- Technical Sergeant — техник-сержант

- Master Sergeant — мастер-сержант

- Senior Master Sergeant — старший мастер-сержант

- Chief Master Sergeant — главный мастер-сержант

- Chief Master Sergeant of the Air Force — главный мастер-сержант ВВС

Звания упразднены.

- Second Lieutenant — второй лейтенант

- First Lieutenant — первый лейтенант

- Captain — капитан

- Major — майор

- Lieutenant Colonel — подполковник

- Colonel — полковник

- Brigadier General — бригадный генерал

- Major General — генерал-майор

- Lieutenant General — генерал-лейтенант

- General — генерал

- General of the Air Force — Генерал ВВС

Германия

См. также

- Воевода (воинское звание)

- Воинские звания в Вооружённых Силах Российской Федерации

- Воинские звания Советской армии

- Воинские категории РККА 1918—1924

- Воинские звания и знаки различия РККА 1935—1940

- Воинские звания и знаки различия в армии СССР 1943—1955

- Сравнение воинских званий

- Временное повышение

- Воинские звания в бундесвере

- Воинские звания Вооружённых сил Боснии и Герцеговины

- Воинские звания Вооружённых сил Хорватии

- Звания, чины и ранги Украины

- Знаки различия

- История воинских званий в России и СССР

Примечания

Литература

- Звания воинские // Евклид — Ибсен. — М. : Советская энциклопедия, 1972. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 9).

- Военный энциклопедический словарь. — М.: Воениздат, 1984. — 863 с.с ил. 30 л.

- Свод морских постановлений — СПб., 1887. — Кн. 8., изд. 1886.

- Глиноецкий Н. П. Исторический очерк развития офицерских чинов и системы чинопроизводства в русской армии // «Военный сборник», 1887. — № 4.

- Свод военных постановлений — СПб., 1869. — [4 изд.] — Кн. 7., 1892.

- Свод законов Российской империи, дополненный по Продолжениям 1906, 1908, 1909. 1910 гг. и позднейшим узаконениям 1911 и 1912 гг.. — 2-е изд. — СПб., 1913. — Кн. 1. — Т. 3. — С. 244 и приложения, С. 608, 1739.

- Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938−1961 — М., 1961.

- Приказ Народного комиссара обороны СССР от 22 декабря 1940 года № 0362 «Об изменении порядка прохождения службы младшим и средним начальствующим составом в ВВС Красной Армии»

- Закон СССР о всеобщей воинской обязанности — М., 1967.

- Устав внутренней службы Вооружённых Сил Союза ССР — М.: Воениздат, 1969.

- Устав внутренней службы Вооружённых Сил Союза ССР — М.: Воениздат, 1974.

- Вавилон — «Гражданская война в Северной Америке» / [под общ. ред. Н. В. Огаркова]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1979. — 654 с. — (Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 2).;

- Советским Вооружённым Силам — 60 лет (Сопроводительный текст, часть вторая), Н. И. Кобрин, Б. П. Фролов — М.: Издательство «Знание», 1978. — 32 с.

- Чигашева М. А. Онтология наименования воинских званий и должностей в русском и немецком языках / М. А. Чигашева // Сборник научных трудов филиала. — Ульяновск: УФВУС, 2002. — С. 55—61.

- Во имя России: Российское государство, армия и воинское воспитание / Под редакцией: В. А. Золотарева, В. В. Марущенко, С. С. Автюшина.. — М.: «Русь-РКБ», 1999. — С. 336 + вкл.. — ISBN 5-86273-020-6.

Ссылки

- Воинские и гражданские чины и звания в Российской империи, СССР и Российской Федерации и их знаки различия.

- Закон СССР от 1.09.39 о всеобщей воинской обязанности.

- Приказ НКО СССР от 20 июня 1940 г № 0130.

- Кузьмин-Караваев В. Д. Звание // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Сайт, посвящённый воинским званиям, знакам различий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов

- Воинские звания Вооружённых сил Республики Македонии (англ., македонск.). Архивировано из оригинала 26 сентября 2011 года.