Солнечное затмение

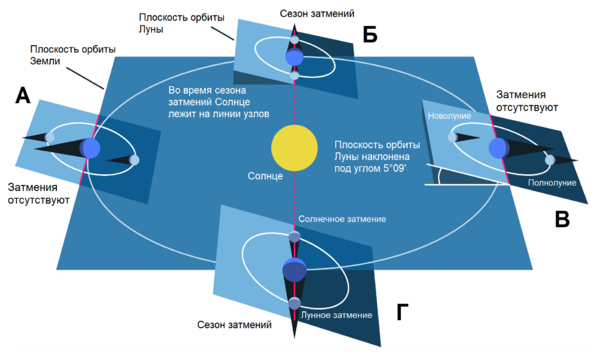

Со́лнечное затме́ние — временное полное или частичное покрытие солнечного диска Луной, видимое с определённой части поверхности Земли. Солнечные затмения происходят вследствие того, что Луна при своём орбитальном движении вокруг Земли оказывается между Землёй и Солнцем и её тень или полутень падает на поверхность Земли. Это случается только во время новолуний (т. е. соединений Солнца и Луны); причём из-за наклона лунной орбиты к плоскости эклиптики в среднем на 5°09′[1] затмения случаются не в каждое новолуние, а только в тех случаях, когда Луна при этом оказывается вблизи узла своей орбиты (такая ситуация возникает от 2 до 5 раз в год). В остальных случаях лунный диск даже во время новолуний проходит мимо солнечного и затмение не происходит.

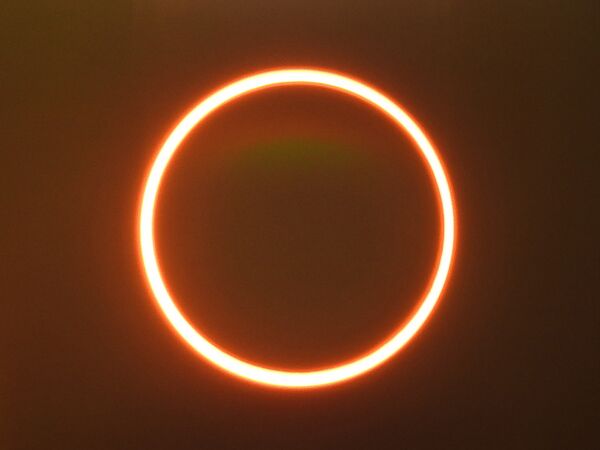

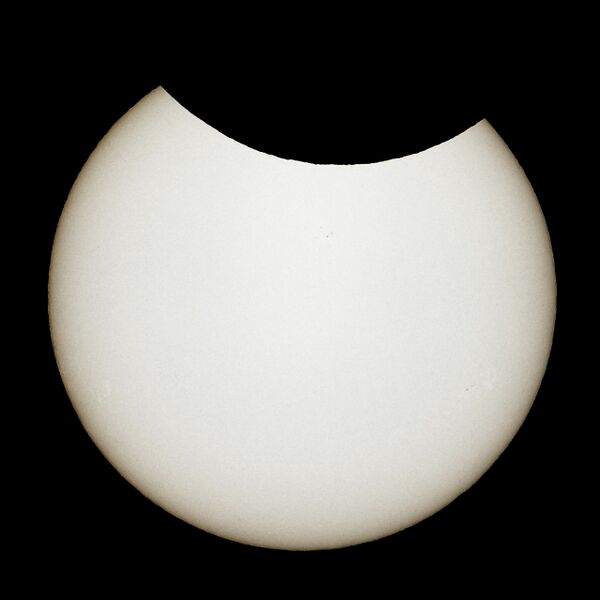

Солнечные затмения подразделяются на полные, частные, кольцеобразные и гибридные. Разные виды затмений происходят вследствие различного относительного расположения Земли, Солнца и Луны. При полном затмении лунная тень проходит по какому-либо участку земной поверхности, и в это время в данном месте можно наблюдать полное покрытие солнечного диска Луной. При частном затмении по Земле проходит только лунная полутень, но не тень, поэтому Луна закрывает только часть диска Солнца, а полного покрытия не наблюдается нигде. При кольцеобразном затмении угловой диаметр видимого лунного диска немного меньше углового размера солнечного диска, вследствие чего для земного наблюдателя, находящегося вблизи оси конуса лунной тени, края солнечного диска остаются незакрытыми и образуют вокруг тёмного диска Луны тонкое светящееся кольцо[2]. Гибридное затмение в некоторых областях Земли в какой-то момент времени выглядит как кольцеобразное, а в других областях и в другое время — как полное. Стадию полного затмения можно наблюдать с Земли не при каждом солнечном затмении. Кроме того, она наблюдается лишь с небольшой части поверхности Земли, хотя частные фазы можно наблюдать из области гораздо большего размера. В определённой точке Земли полные солнечные затмения повторяются в среднем раз в несколько столетий, а сама полная фаза может наблюдаться не более 7,5 минут.

В солнечных затмениях присутствует определённая, хотя и не точная, периодичность, характеризуемая циклами затмений. Наиболее известным циклом затмений является сарос — промежуток времени чуть больше 18 лет, в течение которого затмения повторяются почти в том же порядке и с похожими параметрами. За длительные промежутки времени параметры солнечных затмений изменяются, что связано, в частности, с изменением параметров орбит Земли и Луны.

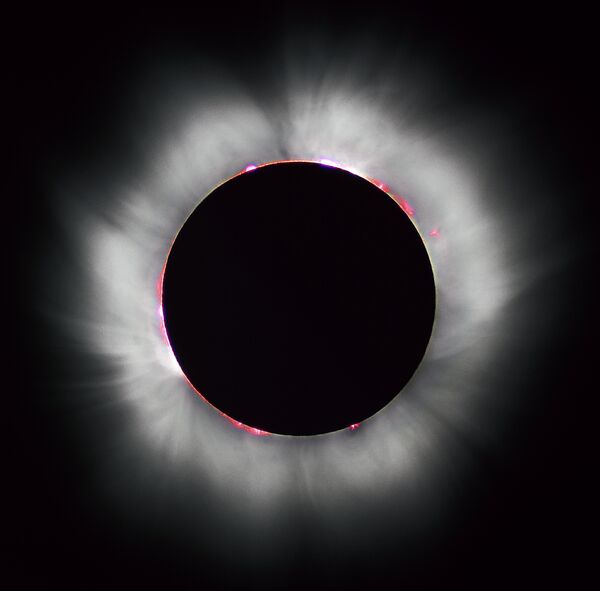

В точке, где наблюдается солнечное затмение, небо темнеет (хотя и не так сильно, как ночью) и резко понижается температура окружающей среды. При полном затмении становятся видны хромосфера и корона Солнца. В самом начале и конце полной фазы затмения можно заметить такие оптические эффекты, как чётки Бейли и бриллиантовое кольцо. Во время частной фазы изменяется вид теней, а при приближении к полной фазе могут наблюдаться теневые волны. Животные и растения чаще всего реагируют на полное затмение как на наступление ночи, домашние животные могут проявлять беспокойство.

Солнечные затмения играют важную роль в астрономии, предоставляя один из способов наблюдения и изучения хромосферы и короны Солнца с Земли[3]. Благодаря солнечному затмению 29 мая 1919 года было впервые обнаружено отклонение луча света далёкой звезды гравитационным полем Солнца и тем самым получено наблюдательное подтверждение общей теории относительности[4].

Что важно знать

| Солнечное затмение |

|---|

Описание явления

Солнечные затмения могут происходить только во время новолуний, т. е. когда эклиптическая долгота Луны и Солнца одинакова (или почти одинакова). В это время Солнце и Луна находятся на одном круге эклиптической широты. Но поскольку орбита Луны наклонена к плоскости эклиптики под средним углом 5°09′[1] (рис. 1), солнечные затмения случаются не при каждом новолунии, а лишь в тех случаях, когда Луна во время новолуния расположена вблизи одного из узлов своей орбиты. При выполнении этих двух условий Луна окажется между Землёй и Солнцем (конфигурации Б и Г на рис. 1). С точки зрения земного наблюдателя, узел лунной орбиты – это точка, в которой проекция лунной орбиты на небесную сферу пересекается с эклиптикой. Следовательно, в это время Луна находится вблизи эклиптики и поэтому может заслонить солнечный диск. В противном случае, если Луна находится далеко от узлов, она пройдёт выше или ниже диска Солнца и затмения не произойдёт (конфигурации А и В на рис. 1).

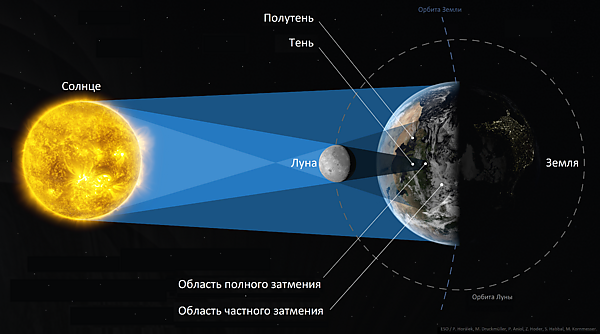

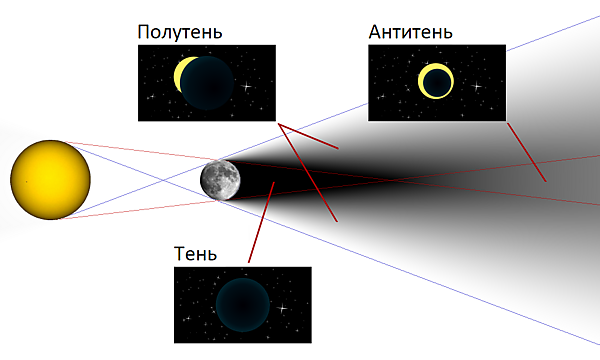

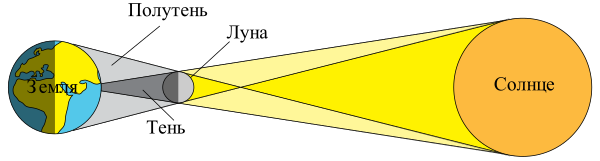

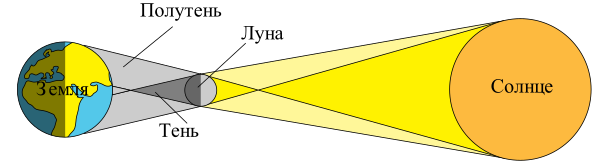

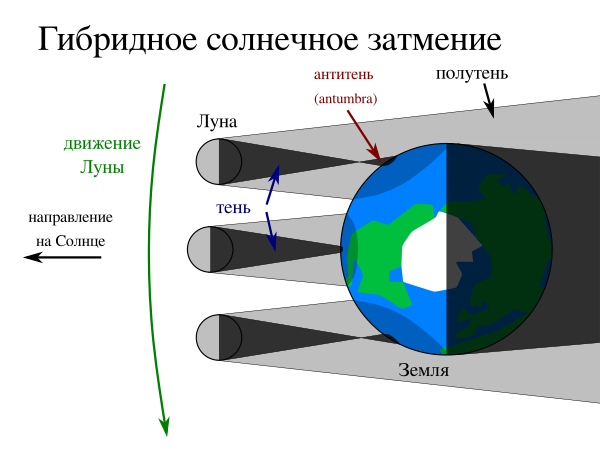

Часть пространства, в которой Луна закрывает весь свет от Солнца, называется лунной тенью и имеет форму конуса средней длиной около 373 000 км[5]. Для наблюдателя, расположенного в области тени, лунный диск целиком закрывает солнечный. Та часть, в которой свет Солнца закрыт Луной частично, называется полутенью; в этой области наблюдатель увидел бы, что лунный диск загораживает солнечный лишь частично. Также используется понятие «антитень» (англ. antumbra), обозначающее конусообразную область пространства, которая расположена центрально-симметрично тени относительно вершины её конуса (рис. 2). Для наблюдателя в антитени Луна не закрывает диск Солнца полностью из-за своего меньшего углового размера, а находится целиком на его фоне, оставляя края открытыми[6].

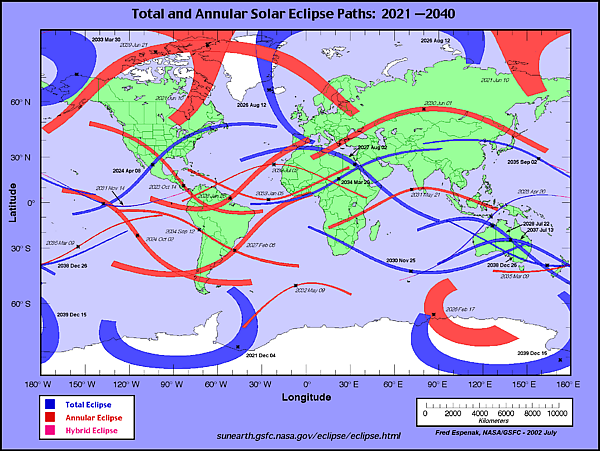

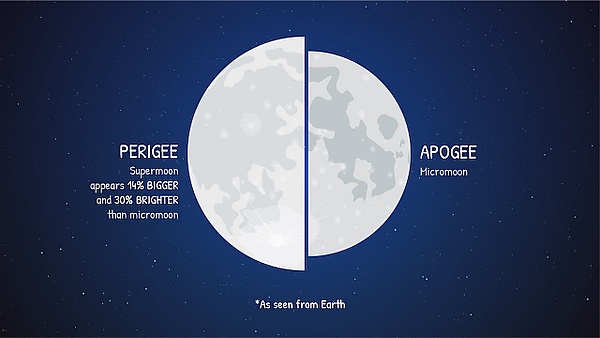

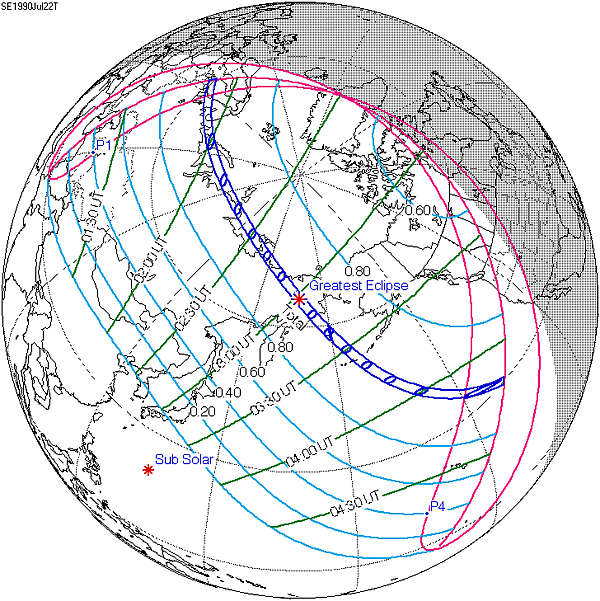

Видимые с Земли угловые диаметры Луны и Солнца почти совпадают. Однако, поскольку околосолнечная орбита Земли и околоземная орбита Луны являются эллиптическими, расстояние от Земли до Луны и до Солнца всё время изменяется, вследствие чего изменяются и угловые размеры лунного и солнечного дисков, а также длина лунной тени (чем дальше Солнце, тем длиннее лунная тень). Вследствие этого угловой размер Луны может оказываться больше или меньше углового размера Солнца, а при затмениях вершина конуса лунной тени может доходить либо не доходить до Земли. Длина лунной тени меняется в интервале от 367 189 до 379 645 км[7], а расстояние между Луной и Землёй — от 356 400 км (чуть меньше длины лунной тени) в перигее до 406 800 км (чуть больше длины лунной тени) в апогее[5][8]. Следовательно, если Луна находится достаточно близко к Земле, то её конусообразная тень может пройти по какому-либо участку земной поверхности. В это время земной наблюдатель, находящийся в области лунной тени, увидит полное солнечное затмение, при котором лунный диск полностью закроет солнечный (рис. 3, 7). Поскольку поверхность Земли пересекает конус лунной тени вблизи его вершины, где он относительно узок, диаметр сечения конуса лунной тени на земной поверхности не может превышать 270 км, поэтому в определённый момент времени стадия полного солнечного затмения видна только в области сравнительно небольшого размера[6][2]. Луна движется по своей орбите со скоростью около 1 км/с с запада на восток. Вследствие вращения Земли её поверхность движется в том же направлении с линейной скоростью на экваторе, близкой к 0,5 км/с. Оба эти фактора в совокупности приводят к тому, что лунная тень движется по поверхности Земли в направлении примерно с запада на восток со скоростью около ~(0,5—1) км/с[5][9] (точные направление и скорость движения тени зависят от места на Земле и направления движения Луны во время затмения, т. к. она не обращается в плоскости земного экватора). Поэтому участки земной поверхности, с которых можно увидеть полную фазу какого-либо конкретного солнечного затмения, обычно имеют вид относительно узких полос, протянувшихся преимущественно в восточно-западном направлении (рис. 5).

Вокруг конуса лунной тени есть более широкая область полутени, в которой солнечный свет лишь частично ослаблен. Диаметр полутени вблизи Земли значительно больше диаметра тени (рис. 4) и составляет около 6400 км. Из области, на которую попадает полутень, можно наблюдать частные фазы затмения, и чем ближе наблюдатель в полутени к оси конуса тени, тем бо́льшая часть диска Солнца будет закрыта Луной для него[10][2] (рис. 9–10). При некоторых затмениях только полутень падает на поверхность Земли, а конус тени и антитень проходят мимо неё, и на Земле можно видеть только стадию частного затмения[11].

В тех случаях, когда Луна находится далеко от Земли — на расстоянии, превышающем длину лунной тени (например, вблизи апогея), — её тень не достигает Земли и полное солнечное затмение наблюдаться не может (рис. 6, снизу). Но если при этом какой-либо участок Земли попадает в область антитени, то наблюдатель на этом участке увидит лунный диск на фоне солнечного. При этом видимый угловой диаметр лунного диска будет меньше углового диаметра диска Солнца, вследствие чего край солнечного диска останется не закрытым и будет наблюдаться в виде светящегося кольца вокруг тёмного диска Луны, т. е. наблюдатель увидит стадию кольцеобразного затмения[12][13][14] (рис. 8).

Если же Луна во время новолуния находится далеко от узла своей орбиты, то её тень, полутень и антитень пройдут выше либо ниже Земли (если принять плоскость эклиптики за горизонтальную плоскость), а с точки зрения земного наблюдателя лунный диск пройдёт соответственно выше либо ниже солнечного, и затмения не будет (рис. 1, А и В).

На других планетах Солнечной системы (кроме Меркурия и Венеры, т. к. у них нет естественных спутников) также возможны солнечные затмения. На Марсе полных затмений не бывает, поскольку его спутники — Фобос и Деймос — слишком малы, чтобы закрыть полностью диск Солнца, однако наблюдаются их прохождения по солнечному диску. Причём, во время прохождения Фобоса экранируется значительная доля солнечного диска, вследствие чего оно может рассматриваться как кольцеобразное солнечное затмение. На планетах-гигантах — Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне — возможны полные солнечные затмения, потому что их спутники достаточно велики, а солнечный диск имеет очень маленький угловой размер из-за большого расстояния. На Плутоне тоже возможны полные затмения, создаваемые его крупнейшим спутником — Хароном. Кроме того, возможны полные солнечные затмения на Луне, когда диск Солнца закрывается Землёй (в этот момент с Земли наблюдается лунное затмение), и на других спутниках Солнечной системы, когда те оказываются в тени своей планеты. На некоторых спутниках Юпитера могут наблюдаться солнечные затмения, создаваемые другими его спутниками[15].

Из-за орбитального движения Луны вокруг Земли и вращения Земли вокруг своей оси область земной поверхности, где видно затмение, перемещается с запада на восток (рис. 4). Область земной поверхности, на которой в течение затмения можно в какой-либо момент наблюдать его полную фазу, имеет вид полосы, которая может достигать в длину нескольких тысяч километров и называется полосой тени[6][2] (рис. 5).

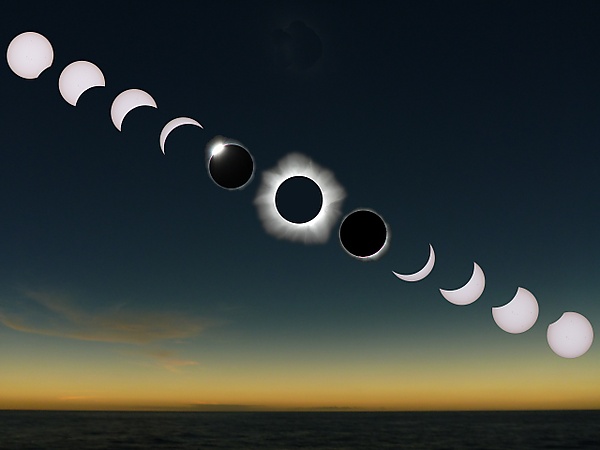

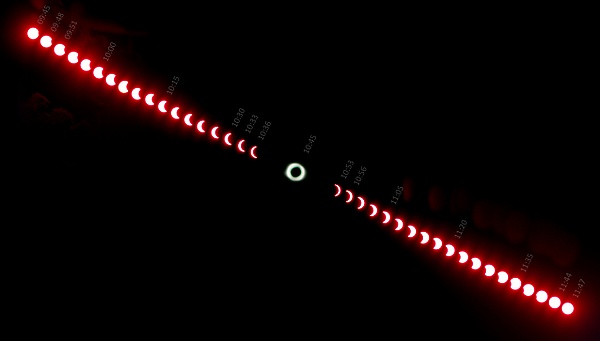

При наблюдении из определённой точки Земли солнечное затмение начинается с западного края диска Солнца. В начале затмения на нём появляется ущерб, который имеет размер и форму дуги окружности лунного диска. Со временем ущерб увеличивается, а Солнце принимает форму тонкого серпа (рис. 3). Если Солнце оказывается полностью покрыто Луной, то начинается стадия полного затмения либо, если Луна оказывается полностью на фоне диска Солнца, — стадия кольцеобразного затмения. После окончания полной или кольцеобразной фазы Луна сходит с диска Солнца, тонкий серп Солнца увеличивается, и в конце концов затмение заканчивается[14][2][16].

В определённой точке земной поверхности стадия полного затмения может наблюдаться не более 7 минут 32 секунд, а чаще всего — 2–3 минуты. Стадия кольцеобразного затмения может длиться примерно до 12,5 минут. Максимальная продолжительность всего затмения целиком, включая частные фазы, составляет около 3,5 часов[2][17]. Момент первого касания краем лунного диска края диска Солнца, при котором начинается фаза частного затмения, называется первым контактом. Момент начала полной или кольцеобразной фазы затмения называется вторым контактом, а момент её окончания — третьим. Момент последнего касания краёв дисков Луны и Солнца, при котором лунный диск полностью сходит с солнечного и фаза частного затмения заканчивается, называется четвёртым контактом[14].

Классификация

Наблюдателем в определённый момент времени в определённой точке Земли могут отмечаться частная, полная или кольцеобразная фазы затмения. Похожим образом можно классифицировать и затмения в целом. Затмение называют частным, если в течение затмения нигде на Земле нельзя наблюдать полную или кольцеобразную фазу затмения, а видна только частная. Соответственно, затмение называют полным, если во время затмения где-то на Земле можно наблюдать полную фазу, и кольцеобразным — если где-то можно наблюдать только кольцеобразную фазу. Также существует более редкий тип — гибридные (или кольцеобразно-полные) затмения, при которых в одном месте Земли в какой-то момент времени можно наблюдать полную фазу, а в другом месте и другое время — кольцеобразную[14][18]. Полные, кольцеобразные и гибридные затмения также объединяют общим термином «теневые затмения»[19].

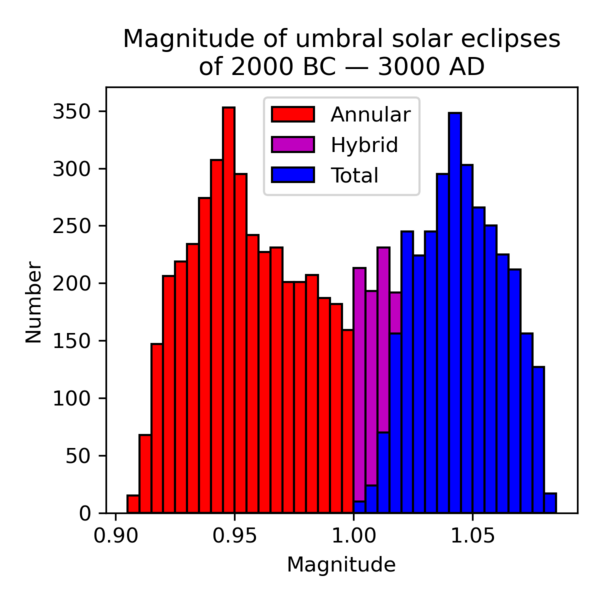

Другой критерий классификации основан на том, проходит ли ось конуса лунной тени через Землю. При нецентральном затмении ось конуса лунной тени проходит мимо Земли, так что все частные затмения являются нецентральными. При этом не все нецентральные затмения являются частными: возможна ситуация, когда ось конуса лунной тени проходит вблизи поверхности Земли, и сам конус тени или антитени «задевает» Землю в некоторой её области. В таком случае в данной области наблюдается полное, кольцеобразное или гибридное затмение. Такой частный случай называется односторонним нецентральным затмением (англ. one limit non-central eclipse). При центральных затмениях ось конуса лунной тени пересекает Землю, поэтому все такие затмения являются полными, кольцеобразными или гибридными. Частный случай центрального затмения — одностороннее центральное затмение (англ. one limit central eclipse), при котором часть конуса тени или антитени проходит мимо Земли[14][20]. В среднем 35% солнечных затмений оказываются частными, 27% полными, 33% кольцеобразными и 5% ― гибридными[21].

Фотографии солнечных затмений различных типов

Параметры затмений

Средний радиус фотосферы Солнца составляет 695 700 км[22], а средний радиус Луны — около 1737 км[23]. Расстояние между Землёй и Луной меняется в пределах от 356 400 до 406 800 км (со средним значением 384 400 км)[5][8], а между Землёй и Солнцем — от 147,1[24] до 152,1 млн км[25] (со средним значением 149,6 млн км)[22]. Ближе всего к Солнцу Земля оказывается каждый год 3—4 января, а дальше всего от Солнца — 4—5 июля. Таким образом, в среднем Луна примерно в 390 раз ближе к Земле, чем Солнце, и в 400 раз меньше последнего. Поэтому угловые диаметры дисков Солнца и Луны при наблюдении с Земли очень близки, причём в зависимости от условий угловой размер Луны может быть как больше, так и меньше солнечного. Геоцентрический (т. е. измеряемый из центра Земли) угловой диаметр лунного диска варьируется в пределах от 29′22″ до 33′31″[7] (рис. 12); однако с учётом того, что наблюдатель находится на поверхности Земли, средний радиус которой составляет 6371 км[26], расстояние до Луны может быть меньше на эту величину, а угловой размер Луны может достигать 34′09″. Видимый угловой размер Солнца варьируется от 31′31″ в афелии до 32′35″ в перигелии[27][28].

Таким образом, если Луна расположена относительно близко к Земле, а Солнце далеко, то угловой размер Луны превышает угловой размер Солнца и происходит полное солнечное затмение. Напротив, если Луна относительно далеко, а Солнце близко, то угловой размер Луны меньше солнечного и происходит кольцеобразное затмение. Можно выразить это другим образом: длина конуса лунной тени в среднем составляет 373 000 км[5], так что вершина конуса лунной тени не всегда достигает поверхности Земли. В случае если Луна оказывается на максимальном расстоянии, а Солнце ― на минимальном, то конус лунной тени не доходит до центра Земли на 39 400 км, угловые размеры Луны оказываются значительно меньше, чем у Солнца, и может произойти кольцеобразное затмение. Если Луна на минимальном расстоянии, а Солнце на максимальном, то конус лунной тени «заходит» за центр Земли на 23 500 км и для наблюдателей на поверхности Земли может произойти полное затмение[2][29].

Гибридные солнечные затмения, при которых где-то на Земле наблюдается полное затмение, а где-то ― кольцеобразное, происходят вследствие кривизны земной поверхности (рис. 13). Может произойти так, что вершина конуса лунной тени во время части затмения достигает поверхности Земли, а в остальное время ― не достигает. В большинстве случаев кольцеобразная фаза наблюдается в начале и в конце затмения, а полная фаза ― в середине, но возможно и такое, что в начале затмения наблюдается кольцеобразная фаза, а в конце ― полная, или наоборот[14][30].

Для расчёта и прогнозирования условий наблюдения солнечных затмений на Земле используются элементы Бесселя (названные в честь немецкого математика и астронома Фридриха Бесселя)[31], которые описывают движение тени Луны на специально выбранной плоскости, называемой фундаментальной. Эта плоскость проходит через центр Земли и перпендикулярна линии, соединяющей центры Земли и Луны[32]. Одним из преимуществ выбора этой плоскости является то, что сечение конуса тени этой плоскостью всегда представляет собой круг и отсутствует искажение перспективы. На практике для описания солнечных затмений часто используются элементы Бесселя, опубликованные Центром космических полётов Годдарда НАСА в полиномиальной форме[14][33].

Для солнечного затмения можно определить момент максимального затмения, в который ось конуса лунной тени проходит ближе всего к центру Земли. Соответственно, точка на поверхности Земли, через которую в этот момент проходит ось конуса тени, называется точкой максимального затмения. Если ось конуса тени не пересекает Землю, как, например, при частных затмениях, то точкой максимального затмения считается точка земной поверхности, ближайшая к оси конуса тени. Различные параметры затмения принято указывать для точки и момента максимального затмения, в частности, для полных солнечных затмений максимальная фаза затмения и наибольшая его продолжительность достигаются ближе всего к точке и к моменту максимального затмения[14][34][35].

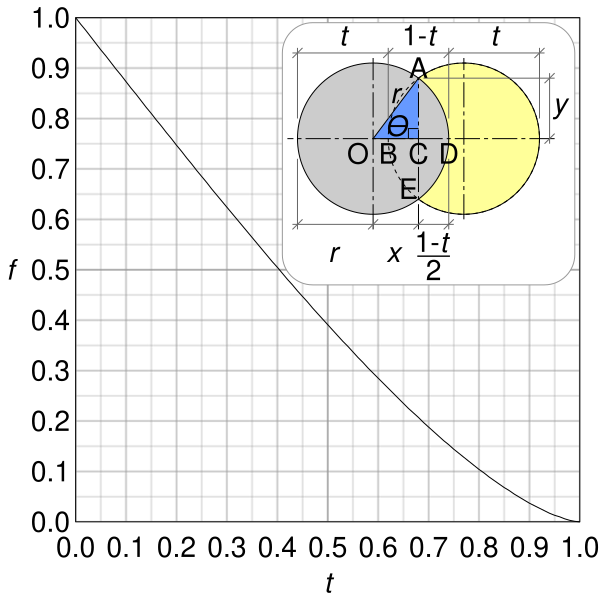

Фазой солнечного затмения (иногда величиной затмения) называют долю диаметра солнечного диска, которую покрывает Луна, а при полной или кольцеобразной стадии затмения фаза определяется как отношение диаметра Луны к диаметру Солнца[36]. Максимальная фаза затмения достигается ближе всего к точке и моменту максимального затмения (см. выше)[14][37]. Таким образом, фаза полных и гибридных затмений превышает единицу или равна ей, а кольцеобразных и частных — меньше единицы[38][39]. В области, где видно частное затмение, чем ближе наблюдатель к оси конуса тени, тем больше фаза затмения для него[2]. Доля площади диска Солнца, покрытая Луной, называется затемнением (англ. obscuration) и не совпадает с фазой затмения[14].

Поскольку вершина конуса лунной тени в некоторых случаях не достигает поверхности Земли, а в некоторых случаях заходит далеко за неё (см. выше), размер сечения конуса тени поверхностью Земли может быть различным. В случае, когда конус лунной тени «заходит» за центр Земли на максимальное расстояние 23 500 км, наблюдается полное затмение с большой фазой, а диаметр конуса полной тени у поверхности Земли оказывается максимальным и составляет 273 км. Если же конус тени не доходит до центра Земли на наибольшее возможное значение в 39 400 км, то происходит кольцеобразное затмение с небольшой фазой, а диаметр конуса антитени у поверхности Земли составляет 374 км. В случае, когда угловые размеры Луны и Солнца оказываются строго одинаковыми при наблюдении из определённой точки Земли, как это случается при гибридных затмениях, диаметр конуса тени в этой точке является нулевым (т. е. это вершина конуса). Если при этом тень Луны попадает на поверхность Земли вблизи терминатора (или, что равносильно, полная или кольцеобразная стадия наблюдается низко над горизонтом), то тень, проецируясь на наклонённую к её оси поверхность Земли, вытягивается и приобретает форму вытянутого эллипса[40] (что видное, например, на рис. 4 в моменты появления и исчезновения лунной тени на поверхности Земли).

Продолжительность полной или кольцеобразной фазы затмения при наблюдении из определённой точки тесно связана с размером тени и со скоростью её движения. Чем больше ширина полосы тени или антитени и чем ниже её скорость, тем продолжительнее полная или кольцеобразная фаза. Средняя скорость движения Луны по орбите вокруг Земли составляет 1020 м/с, а скорость движения лунной тени относительно центра Земли — 940 м/с. При этом Земля вращается вокруг своей оси в том же направлении с линейной скоростью на экваторе 460 м/с. Таким образом, скорость движения лунной тени по земной поверхности может достигать минимального значения 480 м/с, если точка, где наблюдается затмение, находится на экваторе и движется строго в том же направлении, что и тень Луны[41]. Ширина полосы тени полного затмения может достигать 273 км, а кольцеобразного — 374 км (см. выше)[42]. Из этих двух факторов следует, что максимальная продолжительность полного затмения составляет 7 минут 32 секунды, а кольцеобразного — 12 минут 29 секунд[14][43].

На продолжительность затмения влияет и расстояние наблюдателя от центральной линии — кривой на поверхности Земли, которая образуется пересечениями оси конуса лунной тени с поверхностью планеты в каждый момент затмения. Максимальная продолжительность затмения достигается именно на центральной линии, а на границе полосы тени продолжительность снижается до нуля. Если ширина полосы тени в какой-то части равна , а продолжительность в той же части на центральной линии равна , то в точке на расстоянии от центральной линии длительность затмения можно выразить как . Таким образом, на половине расстояния от центральной линии до границы полосы тени продолжительность полной или кольцеобразной фазы составит 87% от максимальной[44].

Для полных затмений точка, где наблюдается их максимальная продолжительность, практически не отличается от точки максимального затмения. Для кольцеобразных затмений ситуация сложнее и зависит от фазы и продолжительности затмения. Поскольку в точке максимального затмения наблюдатель находится ближе всего к Луне, то ширина полосы антитени в этой точке меньше, чем вдали от точки максимального затмения. Если продолжительность затмения составляет менее приблизительно 2,3 минуты, то этот фактор — ширина полосы тени — играет более важную роль, чем замедление движения тени относительно поверхности Земли из-за вращения последней, и поэтому в точке максимального затмения продолжительность оказывается минимальной. Если же кольцеобразное затмение имеет продолжительность более 2,3 минуты, то наибольшая продолжительность достигается вблизи точки максимального затмения[45][46].

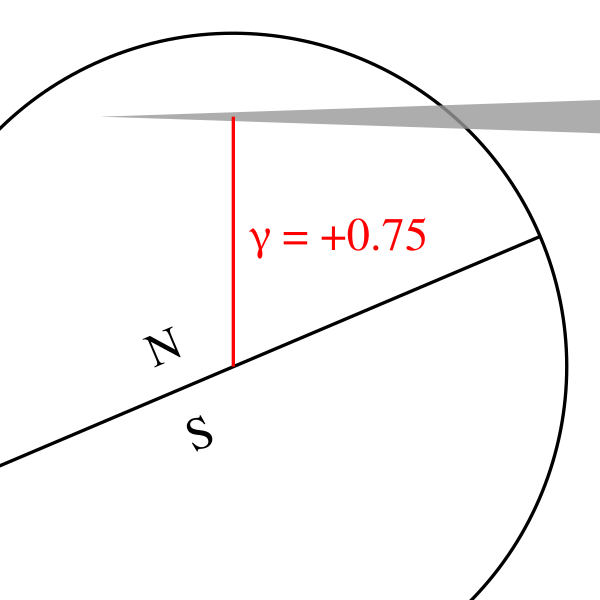

Гамма — параметр, который описывает, насколько центральным является затмение. Гамма равняется минимальному расстоянию от оси лунной тени до центра Земли в момент максимального затмения, выраженному в экваториальных радиусах Земли. Если конус лунной тени проходит к югу от центра Земли, то гамма считается отрицательной, а если к северу — положительной. Если абсолютное значение гаммы составляет менее 0,997, то происходит центральное затмение — отличие граничной величины от единицы вызвано сплюснутостью Земли у полюсов, а если больше — то нецентральное[14][47]. При этом если гамма по модулю больше 0,997, но меньше 1,026, то тень или антитень Луны может касаться Земли и тогда происходит нецентральное полное или кольцеобразное затмение. Частное затмение происходит, если гамма по модулю не превышает приблизительно 1,55 (точное значение варьируется в пределах ±0,02 и зависит от конфигурации Земли, Луны и Солнца). Если же в момент новолуния гамма по модулю превышает эту величину, то затмения, даже частного, не случается[48].

Периодичность затмений

Если бы орбита Луны находилась в плоскости эклиптики, в которой всегда находится Солнце, то при каждом новолунии случалось бы солнечное затмение. Однако в действительности орбита Луны наклонена к плоскости эклиптики в среднем на 5,1°[49], поэтому в новолуние диск Луны на небесной сфере может пройти «выше» или «ниже» диска Солнца, и затмения не произойдёт[50][51].

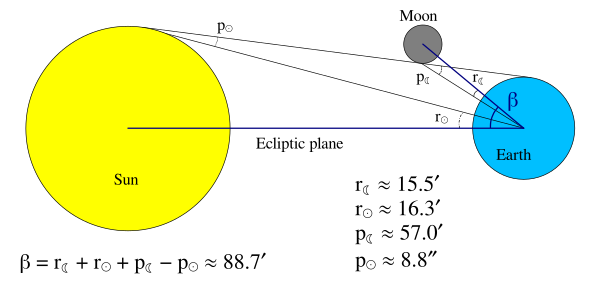

Можно определить максимальное возможное абсолютное значение эклиптической широты Луны в новолуние, при котором происходит хотя бы частное солнечное затмение (рис. 18). Эта величина связана с угловыми размерами Луны и Солнца и с их горизонтальными параллаксами и составляет 88,7′ для средних значений этих величин. Чтобы иметь такую эклиптическую широту, Луна должна находиться вблизи узла своей орбиты, а именно менее чем в 16,5° от него[52]. Точное значение этой величины может варьироваться от 15,4° до 18,6° из-за эксцентриситетов орбит Земли и Луны. При этом Луна может находиться с любой стороны от узла орбиты; кроме того, узлов орбиты два (восходящий и нисходящий), так что на эклиптике можно выделить две области ― «эффективные зоны» длиной по 33°. В центре каждой из двух эффективных зон находится узел орбиты, и если в этих зонах случается новолуние, то происходит и затмение[49]. При этом плоскость орбиты Луны прецессирует, так что вместе с ней смещаются и узлы орбиты, и эффективные зоны — они движутся со скоростью 19° в год навстречу движению Солнца[53][54].

Солнце совершает видимое годичное движение по эклиптике с угловой скоростью примерно 59′ в сутки, проходя полный круг за 365,2564 суток (относительно звёзд). Из-за движения узлов орбиты Луны навстречу Солнцу оно возвращается к тому же лунному узлу за меньший период, составляющий 346,62 суток и называемый драконическим годом. Одну «эффективную зону» Солнце проходит за 34 дня ― период, называемый сезоном затмений. В то же время новолуния происходят с интервалом в синодический месяц, средняя продолжительность которого составляет 29,53 суток, поэтому в каждый сезон затмений происходит хотя бы одно новолуние. Может произойти и два новолуния, если первое произошло в самом начале сезона затмений[55][56][49].

Пройдя один узел лунной орбиты, Солнце доходит до другого узла за 173,3 суток[49]. Поскольку этот период составляет меньше половины календарного года, в течение последнего случается хотя бы два сезона затмений (рис. 19). Если вблизи одного из узлов Солнце окажется в начале года, то до его конца оно успеет ещё раз вернуться в этот же узел. Поэтому существует редкая возможность случиться 5 солнечным затмениям за один год: в один сезон затмений в начале года происходит два затмения с интервалом в месяц, затем два затмения происходят в следующий сезон затмений в середине года, и пятое затмение происходит в конце года, через 354 суток после первого[52]. Последний раз такое случилось в 1935 году, когда затмения произошли 5 января, 3 февраля, 30 июня, 30 июля и 25 декабря[20]; а в следующий раз такое будет в 2206 году[57]. Таким образом, в течение года может быть от 2 до 5 солнечных затмений[58].

Между двумя последовательными затмениями может пройти 1, 5 или 6 синодических месяцев[49]. Два затмения могут произойти с интервалом в один синодический месяц, при этом в обоих случаях Луна и Солнце будут находиться на краю «эффективной зоны». В подавляющем большинстве случаев оба затмения будут частными, но иногда одно затмение в паре может быть частным, а другое — полным[53][59].

В среднем происходит 2,38 солнечных затмения в год, из которых 0,84 ― частные[60], а за столетие происходит от 222 до 255 солнечных затмений. За период в 5000 лет, с 2000 года до н. э. по 3000 год н. э., произойдёт 11 898 затмений: в большинстве случаев (в 3625 годах из всего периода) за год произойдёт 2 затмения, а в 25 годах из этого периода случится 5 затмений в год. Среди всех пар последовательных затмений 66% будут разделены периодом в 6 синодических месяцев, 23% ― 5 месяцами, и 11% произойдут с периодом в месяц[61]. Из 1361 пары затмений, разделённых периодом в один месяц, только в 14 случаях одно из затмений будет не частным, а полным. В XXI веке таких пар не будет: последняя такая пара случилась в мае и июне 1928 года, следующая произойдёт в июле и августе 2195 года[59].

В определённой точке земной поверхности затмения в большой фазе происходят достаточно редко, ещё реже наблюдаются полные солнечные затмения. Из-за узости полосы тени при каждом затмении полная фаза может наблюдаться из определённой точки Земли в среднем раз в 200—300 лет[58]. Так, например, в Париже за период с 1500 по 2000 год произошло 204 частных затмения, из них 39 имели фазу 0,75 и более. У 4 затмений наблюдалась кольцеобразная фаза, ещё у 1 — полная[62][63]. На территории Москвы с XII века случилось 4 полных затмения: в 1140, 1415[64], 1476 и 1887 годах, а следующее полное затмение ожидается 16 октября 2126 года[65]. При этом иногда два полных затмения, происходящих через небольшой промежуток времени, можно наблюдать из одной и той же точки на Земле: например, полные фазы затмений 1999 и 2006 года можно было наблюдать в центральной части Турции, полные фазы затмений 2006 и 2008 годов — в Горно-Алтайске[66], а затмения 2017 и 2024 годов — в США, в южной части штата Иллинойс[67].

Понятие сезона затмений можно аналогичным образом применить и к лунным затмениям. Если Луна оказывается вблизи узла своей орбиты, но не в новолуние, а в полнолуние, то происходит не солнечное, а лунное затмение. При этом в течение сезона затмений обязательно происходит хотя бы одно полнолуние. Таким образом, при солнечном затмении приблизительно двумя неделями позднее или раньше случается лунное затмение. Возможны и такие ситуации, когда в течение одного сезона затмений с интервалом в месяц случаются два солнечных затмения, а между ними ― лунное, или же два лунных затмения, а между ними — солнечное[68][69].

Последовательные затмения чаще всего не похожи друг на друга по своим параметрам и обычно даже имеют разный тип; кроме того, число месяцев, разделяющих соседние затмения в последовательности, меняется на первый взгляд непредсказуемым образом. Поэтому тот факт, что между двумя последовательными затмениями могут пройти 1, 5 или 6 синодических месяцев, сам по себе не даёт возможности, например, предсказывать будущие затмения[49]. Для того чтобы затмение повторилось через определённый промежуток времени, Луна должна через тот же интервал одновременно снова оказаться в новолунии и вблизи узла. Количественно это требование можно выразить так, что определённый промежуток времени должен оказаться равным целому числу синодических и драконических месяцев. Синодический месяц равен периоду повторения фаз Луны и длится 29,53 суток, а драконический равен периоду, через который Луна проходит один и тот же узел орбиты, — 27,21 суток. Промежуток времени, удовлетворяющий вышеназванному условию с достаточной точностью, называется циклом затмений; по его прошествии затмения повторяются приблизительно в том же порядке. Наиболее известным циклом затмений является сарос (см. ниже), длительность которого составляет чуть больше 18 лет, и он включает в себя 223 синодических месяца и 242 драконических. В цикле затмений может быть и полуцелое число драконических месяцев — это будет означать, что Луна оказывается не в том же узле орбиты, а в противоположном[49][70].

В циклах затмений всё же остаётся небольшое различие между целым числом драконических и синодических месяцев. Кроме того, каждый цикл затмений происходит дальнейшее некоторое смещение Луны относительно узла орбиты. Поэтому последовательность затмений, интервал между которыми составляет один цикл затмений, не является бесконечной и завершается, когда накапливается слишком большое смещение новолуния относительно узла орбиты. И наоборот, в определённый момент может начаться новая последовательность затмений, когда новолуние оказалось достаточно близко к узлу орбиты[49][70][71].

Кроме того, тот факт, что через цикл затмений Луна должна вновь оказаться в новолунии и вблизи узла орбиты, позволяет рассмотреть и другие условия: например, если Луна через цикл затмений оказывается приблизительно на том же расстоянии от Земли, это означает, что фаза оказывается похожей, а тип затмения, скорее всего, не меняется. Для этого цикл затмений должен быть равен ещё и целому числу аномалистических месяцев — этот промежуток времени равен периоду прохождения Луны через перигей и составляет 27,55 суток[49].

На практике для предсказания затмений нет необходимости пользоваться их циклами, поскольку параметры будущих затмений вычисляются напрямую с использованием лунных и солнечных эфемерид. Однако использование циклов затмений, таких как сарос и инекс, позволяет быстро оценить даты будущих и прошлых затмений, а также некоторые их параметры, не прибегая к точным вычислениям[49][72].

| Название | Кол-во синодических месяцев | Продолжительность |

|---|---|---|

| Месяц | 1 | 1 месяц |

| Короткий семестр | 5 | 5 месяцев |

| Семестр | 6 | 6 месяцев |

| Тритос | 135 | 11 лет − 1 месяц |

| Сарос | 223 | 18 лет + 11 дней |

| Метонов цикл | 235 | 19 лет |

| Инекс | 358 | 29 лет − 20 дней |

| Экселигмос (тройной сарос) | 669 | 54 года + 33 дня |

Сарос — наиболее известный и широко употребимый цикл затмений. Он равен 223 синодическим месяцам, что составляет 6585,32 суток, или 18 лет 11 суток 8 часов. Этот промежуток времени с высокой точностью равен 242 драконическим месяцам (6585,36 суток) и близок к 239 аномалистическим месяцам (6585,54 суток), а также близок к целому числу лет. Это значит, что затмения, повторяющиеся через сарос, происходят в одном узле лунной орбиты и при этом расстояние от Земли до Луны и до Солнца оказывается почти одинаковым, вследствие чего фаза затмения остаётся практически прежней. Однако число суток в саросе отличается от целого на 8 часов, поэтому затмения, разделённые одним саросом, происходят в разное время суток и, следовательно, видны в разных частях Земли, со сдвигом по географической долготе около 120° (рис. 20). При этом период в 3 сароса, известный как экселигмос, близок к целому числу суток, поэтому полосы тени затмений, происходящих с таким интервалом, достаточно близки друг к другу[49].

Поскольку сарос не точно совпадает с целым числом драконических месяцев, то в двух затмениях, повторяющихся через сарос, положение узла лунной орбиты относительно Луны меняется в среднем на 0,48° в направлении на восток. Таким образом, последовательность затмений, повторяющихся через сарос, не бесконечна ― её называют циклом сароса. Учитывая размер эффективных зон вокруг узлов, составляющий 33° (см. выше), можно получить длительность цикла сароса: из-за эллиптичности орбит Земли и Луны она непостоянна и может составлять от 1226 до 1551 года, включая в себя от 69 до 87 затмений. Для циклов сароса принята нумерация, например на 2006 год были «активны» 39 циклов с номерами от 117 до 155[49][70].

Можно рассмотреть последовательность затмений одного цикла сароса ― для определённости пусть затмения происходят в нисходящем узле орбиты. Первые затмения цикла сароса происходят, когда Луна оказывается в 16,5° к востоку от узла орбиты, и в высоких южных широтах наблюдается частное затмение с небольшой фазой. В следующие затмения Луна смещается ближе к узлу орбиты, гамма увеличивается, происходят частные затмения с большей фазой, видимые на более северных широтах. После приблизительно 10 частных затмений в цикле сароса начинают происходить центральные затмения ― полные, кольцеобразные или гибридные ― сначала вблизи Южного полюса Земли, затем с каждым затмением полоса тени движется на север. Последние центральные затмения цикла можно наблюдать в северных широтах, а оканчивается цикл также приблизительно 10 частными затмениями со всё меньшей фазой, видимыми в высоких северных широтах[49][70]. Наоборот, если затмения в цикле сароса происходят, когда Луна вблизи восходящего узла, то с каждым затмением гамма уменьшается, а полоса тени затмения движется на юг[73].

Различные параметры затмений подвержены изменениям на промежутках времени порядка тысячелетий. Причины этих изменений включают в себя изменение эксцентриситета орбиты Земли и наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики, а также смещение перигелия орбиты Земли. Например, эксцентриситет орбиты Земли составляет 0,0167, но в современную эпоху убывает и к 29 500 году достигнет минимального значения 0,0023[74]. Таким образом, орбита станет очень близка к круговой, и максимальная теоретически возможная продолжительность полных и кольцеобразных затмений уменьшится. Так, вблизи 2000 года максимальная продолжительность полной фазы составляет 7 минут 32 секунды, а кольцеобразной — 12 минут 29 секунд, а к 7000 году эти величины уменьшатся, соответственно, до 7 минут 2 секунд и 11 минут 15 секунд[75]. Другой пример — изменение соотношения между синодическим, драконическим и аномалистическим месяцами: в результате этих изменений точность циклов затмений меняется. Например, в 2000 году за один сарос происходил сдвиг узла лунной орбиты относительно Луны на 0,48°, а в 3000 году до н. э. эта же величина составляла 0,45°. Таким образом, этот сдвиг медленно увеличивается, и количество затмений в одном цикле сароса медленно уменьшается[49].

Ещё одно обстоятельство состоит в том, что Луна постепенно удаляется от Земли — приблизительно на 3,8 см за год, а её период обращения увеличивается. Отдаление Луны со временем приведёт к тому, что её угловые размеры станут слишком малыми для того, чтобы полные солнечные затмения вообще были возможны — это должно произойти через 750 млн лет[76]. Замедление вращения Луны, хоть и небольшое по величине, за длительные промежутки времени, порядка тысячелетий, приводит к заметному отклонению положения Луны от того, которое было бы при постоянном периоде обращения[47].

Для расчёта движения Луны и Солнца по орбите и предсказания моментов и параметров затмений необходимо использовать равномерную шкалу времени — например, шкала земного динамического времени (англ. Terrestrial Dynamical Time, TDT), основанная на атомных часах, с хорошей точностью может считаться таковой. Вращение Земли постепенно замедляется и происходит неравномерно, поэтому связанная с ним шкала времени также будет неравномерной: в качестве такой шкалы времени можно использовать всемирное время (UT), основанное на среднем солнечном времени нулевого меридиана. При этом именно от ориентации Земли в момент затмения зависит, в какой точке её поверхности затмение будет наблюдаться. Таким образом, для предсказания всех параметров затмения необходимо установить связь между равномерной шкалой времени и шкалой, связанной с вращением Земли[77][78].

Для выражения этой связи используется поправка ΔT, равная разности времён TDT и UT. С начала XVII века производилось большое количество наблюдений, например, покрытий звёзд Луной, которые позволяют определить ΔT для тех времён, а ближе к современной эпохе ΔT стала измеряться при помощи атомных часов и наблюдений радиоизлучения квазаров. Однако для более давних времён, а также для будущего ΔT можно оценить лишь приблизительно, поскольку период вращения Земли меняется непредсказуемо, а ошибки становятся тем больше, чем более далёкая в прошлом или в будущем эпоха рассматривается. Например, для 1000 года до н. э. погрешность определения ΔT оценивается в 620 секунд, что соответствует ошибке в ориентации Земли на 2,6°, а для 4000 года до н. э. эти же величины составляют, соответственно, 16 300 секунд и 67,9°[77][78].

Наблюдение солнечных затмений

Поскольку полные солнечные затмения можно наблюдать лишь с небольшой части поверхности Земли, а само это явление очень зрелищно, некоторые астрономы-любители путешествуют с целью наблюдения затмений — такой род путешествий известен как «охота за затмениями» (также используют термин «погоня за затмениями»)[79][80]. Человек, который охотится за затмениями, называется умбрафил, что дословно означает «любитель теней»[81]. По состоянию на 2017 год, трое жителей Нью-Йорка — Гленн Шнайдер, Джей Пасачофф и Джон Битти — наблюдали полное солнечное затмение по 33 раза, что является действующим рекордом[82].

Наблюдение солнечных затмений также представляет и научный интерес, поскольку они дают возможность, например, наблюдать хромосферу и корону Солнца с высоким пространственным и временны́м разрешением с Земли[3]. Во время солнечных затмений можно наблюдать отклонение луча света далёкой звезды гравитационным полем Солнца, предсказываемое общей теории относительности (ОТО). Впервые успешное наблюдение этого явления было сделано Артуром Эддингтоном и другими учёными во время солнечного затмения 29 мая 1919 года и стало первым эмпирическим фактом, убедившим мировое научное сообщество в справедливости ОТО[4].

При наблюдении солнечных затмений нужно учитывать, что длительный взгляд невооружённым глазом на диск Солнца без использования светофильтров может привести к повреждениям зрения. Ещё более опасно наблюдение за Солнцем в телескоп без использования специальных фильтров. При этом стадия полного затмения наблюдается без светофильтра, поскольку солнечная корона гораздо тусклее фотосферы Солнца, и убирать светофильтр следует только после начала полной фазы, а возвращать — до её окончания. Ещё один безопасный метод наблюдения затмения состоит в том, что при помощи небольшого телескопа или бинокля изображение Солнца проецируется на экран, и наблюдение полученного изображения не представляет опасности[83][84].

Явления во время солнечного затмения

Во время полных солнечных затмений фотосфера Солнца полностью покрывается Луной, при этом солнечная корона и иногда хромосфера остаются видимыми (рис. 7). Из-за того, что эти слои солнечной атмосферы гораздо тусклее фотосферы, в обычных условиях они не видны, а при затмениях видимая часть короны может простираться от Солнца на угловое расстояние, в 5 раз большее углового радиуса Солнца. Видимая звёздная величина короны составляет −12,0 (как у Луны вблизи полнолуния)[85]. Внешний вид солнечной короны при полном затмении зависит от активности Солнца и меняется с 11-летним циклом: при минимуме активности можно наблюдать корону, состоящую из «потоков», протянувшихся в плоскости солнечного экватора, а при высокой активности корона видна со всех сторон от Солнца, но не имеет таких протяжённых потоков[86][87].

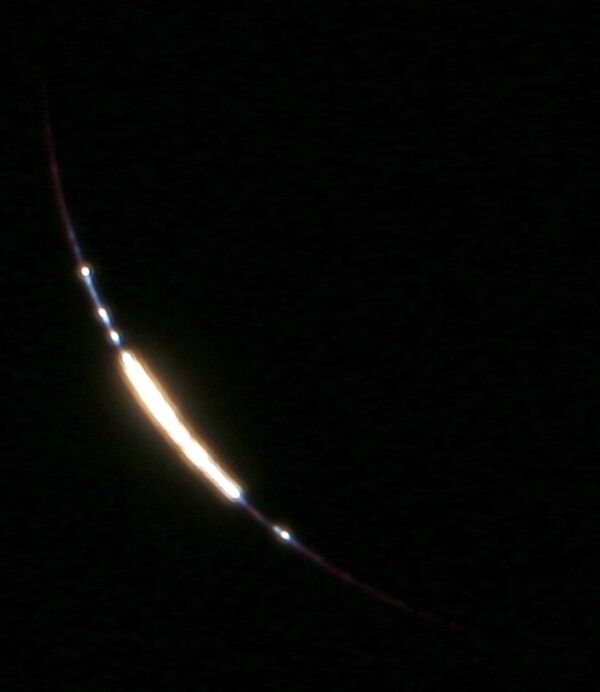

Перед наступлением полной фазы солнечного затмения и после её окончания можно наблюдать ещё два эффекта, известные как бриллиантовое кольцо и чётки Бейли. Эффект бриллиантового кольца возникает, когда Луна покрывает почти весь диск Солнца, и небо уже достаточно тёмное, чтобы вокруг Луны было видно «кольцо», а ярким «бриллиантом» на нём становится последняя часть фотосферы Солнца, оставшаяся незакрытой[88] (рис. 23, 25). Чётки Бейли — эффект, возникающий, когда почти весь диск Солнца скрыт Луной, вследствие неровностей лунного рельефа. Из-за них форма диска Луны отличается от круговой, и перед самым началом полной фазы или непосредственно после её окончания тонкий «серп» солнечного диска оказывается разделён на части. В этот момент вместо тонкого серпа видно множество небольших светящихся точек, которые выглядят как бусы, с чем и связано название эффекта[89][90] (рис. 26).

Вид солнечной короны в зависимости от активности Солнца

При полном солнечном затмении полное покрытие Солнца приводит к потемнению неба, однако небо темнеет не так сильно, как ночью. Потемнение сравнимо с концом вечерних гражданских сумерек или с началом вечерних навигационных сумерек (высота Солнца от –5° до –7° над горизонтом), фон неба становится в среднем в 4000 раз тусклее, чем вне затмения, и самые яркие звёзды и планеты — не тусклее 3-й звёздной величины — становятся видны невооружённым глазом[16] (рис. 24). Так происходит по двум причинам: во-первых, тень Луны на поверхности Земли имеет небольшой размер, поэтому в освещённых Солнцем областях свет рассеивается в верхней атмосфере и попадает в затенённую область; во-вторых, некоторый вклад в освещение затенённого участка поверхности Земли вносит свет солнечной короны. Падение освещённости при наступлении полной фазы происходит не резко, но достаточно быстро с увеличением фазы затмения в последние 30―40 секунд до начала полной фазы[91]. В начале частной фазы затмения человеческий глаз не замечает потемнения неба, в частности, потому что оно происходит постепенно, и глаз успевает к нему адаптироваться. Только когда фаза достигает 0,9 (т. е. за 10 минут до начала полной фазы) и создаваемая Солнцем освещённость составляет около 1/10 нормального значения, потемнение становится заметным[85].

Вид неба при полном затмении всё же отличается от сумеречного. Например, если затмение наблюдается на небольшой высоте над горизонтом, то тень на поверхности Земли приобретает вытянутую форму. Это приводит к тому, что для наблюдателя в тени небо вблизи горизонта оказывается темнее в тех направлениях, где тень вытянута, то есть и в направлении на Солнце. При сумерках же, наоборот, самая яркая часть горизонта находится в направлении ближе к Солнцу[92]. Хотя спектральный состав света при затмении практически не меняется, многие люди, наблюдая потемнение неба, отмечают, что оттенок неба становится более синим — этот эффект ещё не до конца объяснён[85].

Некоторые особенности освещения проявляются во время частных фаз затмений. Например, если свет Солнца при затмении, падая на Землю, проходит через зазоры в листве дерева, то проявляется эффект камеры-обскуры: на поверхности возникает множество небольших изображений диска Солнца в виде серпа, или, иначе говоря, серповидные тени[93][94] (рис. 27). Другой эффект возникает при большой частной фазе затмения. Когда значительная часть диска Солнца закрыта Луной, его размер в одном направлении уменьшается. Из-за этого тени от предметов на Земле становятся значительно более резкими, поскольку размер «полутени» от предмета на Земле также уменьшается, причём только в том направлении, в котором Луна закрывает часть диска Солнца[95].

Теневые волны ― ещё один эффект, наблюдаемый около полной фазы затмения. При этом на поверхности Земли начинают появляться и перемещаться тёмные и светлые полосы, шириной по несколько сантиметров, называемые теневыми волнами. Теневые волны появляются из-за преломления света в неоднородностях земной атмосферы, когда от диска Солнца остаётся тонкий серп, и в разные моменты времени на разные участки Земли попадает разное количество света[16]. Таким образом, теневые волны имеют сходную природу с явлением мерцания звёзд[96][97].

К моменту полного затмения в точке, где оно наблюдается, температура понижается, в некоторых случаях даже больше, чем на 10 °C по сравнению со временем до затмения. Такое резкое падение температуры может приводить к появлению или исчезновению облаков и к резкому изменению скорости ветра[98]. Во время частной стадии затмения человек может ощущать снижение температуры, причём это происходит даже раньше, чем становится заметным потемнение неба — при фазе около 0,6, т. е. приблизительно за полчаса до наступления полной фазы. Хотя снижение температуры к этому моменту может быть невелико, ощущение температуры человеком в большей степени обусловлено количеством принимаемого излучения, чем реальной температурой окружающей среды, поэтому такой эффект становится заметен[85].

Животные и растения также реагируют на солнечные затмения — как правило, начало полной фазы воспринимается ими как наступление ночи. Например, дневные птицы к моменту полной фазы резко прекращают пение и начинают возвращаться в гнёзда, а в некоторых случаях даже падают на землю, а летучие мыши и совы активизируются. Домашние животные испытывают беспокойство[99][100][101]. Известен случай, когда группа шимпанзе во время максимальной фазы кольцеобразного затмения наблюдала непосредственно за Солнцем и Луной[102].

Различные эффекты, наблюдаемые во время солнечных затмений

История изучения и наблюдения

Возможно, самое древнее сохранившееся упоминание солнечного затмения относится к 3340 году до н. э.: петроглифы, обнаруженные в Ирландии, содержат изображения перекрывающихся концентрических окружностей, которые могут обозначать солнечное затмение. К затмению 2137 года до н. э. относится китайская легенда, согласно которой придворные астрономы были казнены за то, что не смогли предсказать затмение[103][104][105]. Периодически встречаются упоминания более поздних затмений древности. В частности, отсылки к затмениям в Книге Бытия (Быт. 15:12) и Книге пророка Амоса (Амос 8:9), по всей видимости, относятся к затмениям 1533 и 763 годов до н. э. соответственно, а в «Одиссее» Гомера, по-видимому, упоминается солнечное затмение 1178 года до н. э. В Античности и Средние века также наблюдалось большое количество затмений[104].

При помощи солнечных затмений делались научные открытия. Например, при затмении 22 декабря 968 года была впервые описана солнечная корона; во время затмения 18 августа 1868 года исследование спектра излучения солнечной короны позволило открыть гелий, до тех пор неизвестный; а благодаря затмению 29 мая 1919 года была экспериментально подтверждена общая теория относительности[106][4]. Свидетельства о наблюдении солнечных затмений в прошлом позволяют точно определять даты различных исторических событий, а также сопоставлять различные системы летоисчисления[17]. Кроме того, эти данные позволяют приблизительно оценивать параметр ΔT, связанный с замедлением вращения Земли (см. выше). Хотя этот способ не даёт высокой точности определения ΔT, для времён до начала XVII века он остаётся единственным из-за отсутствия других наблюдений[77][78].

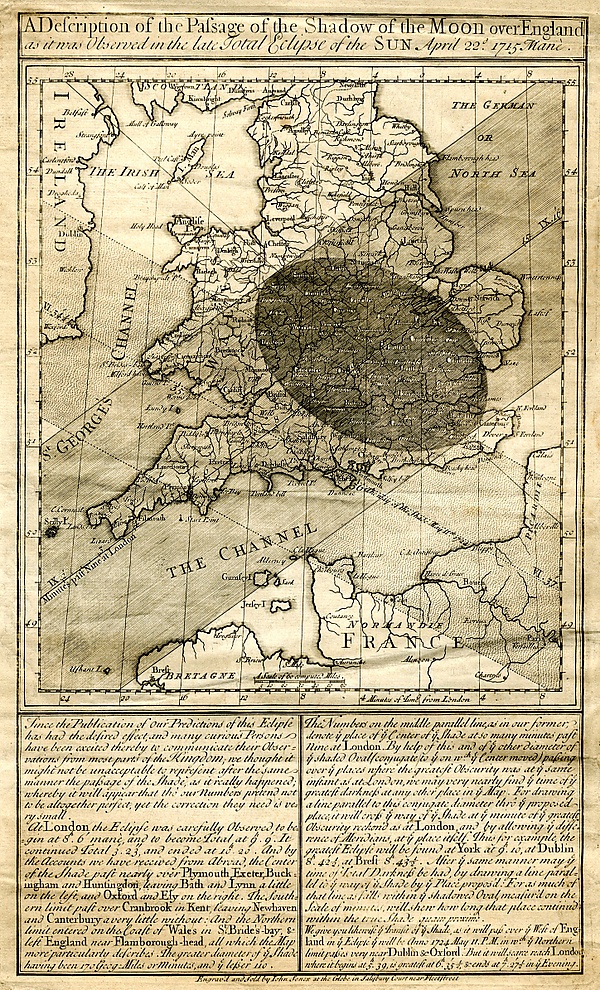

Возможности предсказания затмений также развивались со временем. Например, в Древнем Вавилоне был известен сарос (см. выше), но только как период повторения лунных затмений[107][108], и другие закономерности в периодичности лунных затмений, позволявшие предсказывать эти события. Знание о повторяемости солнечных затмений через сарос позволяет определять моменты будущих затмений во времени, но положение полосы тени на поверхности Земли определять таким образом не удаётся. Солнечное затмение 585 года до н. э. было предсказано Фалесом Милетским, предположительно, при помощи знания о саросе[109] либо о других периодах, известных вавилонским астрономам. Хотя это затмение считается первым, которое достоверно было предсказано заранее[104], само его предсказание считается отчасти случайным[110]; кроме того, предсказание было сделано не для конкретной даты, а только для конкретного года[111]. Кроме того, Фалес первым объяснил солнечные затмения как покрытие Солнца диском Луны, и можно считать, что такое объяснение стало первой в истории научной теорией[112]. Устройство древнегреческого Антикитерского механизма указывает на то, что с его помощью можно было предсказывать лунные и солнечные затмения, причём не только сам факт затмения, но и некоторые его характеристики, включая фазу и время, хотя предсказания были не вполне точными[113]. Первое точное предсказание солнечного затмения, т. е. определение места и времени заранее, сделал Эдмунд Галлей для затмения 3 мая 1715 года (рис. 28). Предсказание было сделано с использованием ньютоновской теории тяготения, а его ошибка составила около 4 минут по времени и 30 км по положению полосы затмения[110].

Солнечные затмения в культуре

В древности солнечные затмения из-за потемнения неба среди дня часто считались плохим знаком и вызывали панику у людей. Нередко затмения оказывали влияние на глобальные события: например, уже упомянутое затмение 585 года до н. э. пришлось на место и время битвы на Галисе, в результате чего битва была остановлена, а воюющие стороны заключили мир[103][104][114]. У разных народов в древности солнечные затмения находили отражение в мифологии, причём часто у разных народов объяснения имеют определённое сходство. Так, например, в китайской мифологии представлялось, что во время затмения гигантский дракон пожирает Солнце. В Китае, когда затмение начиналось, люди выходили, били в барабаны и создавали шум, чтобы отпугнуть дракона и спасти Солнце, а слово, обозначающее затмение в китайском языке, совпадает со словом «есть». У других народов также встречается сюжет, в котором какое-либо существо поглощает Солнце. В индийской мифологии считалось, что по небу летает отрубленная голова демона Раху и периодически проглатывает Солнце, но вскоре Солнце появляется вновь, поскольку у Раху нет остального тела. У коренного американского народа чокто считалось, что Солнце пожирает чёрная белка, которую необходимо отпугнуть громкими звуками, как и дракона в китайской мифологии. У индейцев помо таким существом был медведь, у южных славян — оборотень, у коренных народов Сибири — вампир[103][115].

Ещё один распространённый сюжет — гнев богов. В мифологии инков за Солнце отвечал всемогущий бог Инти и солнечные затмения считались проявлением его гнева. В случае затмения жрецы определяли, какие жертвоприношения нужно совершить; иногда проводились человеческие жертвоприношения, в остальных случаях редко встречающиеся у инков. Древние греки считали, что боги устраивают затмения перед тем, как покарать земного правителя. К затмениям было принято назначать подставного «правителя» из крестьян или заключённых в надежде, что именно он получит наказание от богов, а после этого подставного правителя казнили. С божьим гневом затмения связывали также коренные американские народы ацтеки и тева и народы, жившие в Трансильвании[103][115].

В некоторых случаях затмения не считались чем-то плохим. Часто они представлялись взаимоотношениями Солнца и Луны, которые в мифологиях к тому же могли занимать места жены и мужа или брата и сестры. У австралийских аборигенов, а также у тлинкитов в Северной Америке представлялось, что Солнце и Луна производят на свет «детей», а именно планеты и звёзды, которые и становились хорошо видны при затмениях. У народов калинья и у инуитов затмение воспринималось как ссора между братом и сестрой. У западноафриканского народа сомба затмение считалось признаком того, что человеческая враждебность распространилась даже на Солнце и Луну, и воспринималось как приглашение к установлению мира. Существовали и другие объяснения, при которых затмение не воспринималось как устрашающее событие. Народы оджибве и кри считали, что ребёнок или карлик мстит Солнцу, которое его обожгло, и пытается поймать его в сеть, из-за чего и происходит затмение. В персидской мифологии считалось, что пери прячут Солнце просто ради развлечения[103][115].

В древнеегипетских записях не находится конкретных упоминаний определённых солнечных затмений, хотя трудно представить, что в Древнем Египте не наблюдали или не замечали таких явлений. Одна из гипотез предполагает, что записей о солнечных затмениях не оставляли специально, чтобы не придавать какого-либо постоянства таким тревожным событиям либо не привлекать внимания Ра, бога Солнца[103].

Примечания

Литература

- Климишин И. А. Астрономия наших дней. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. — 561 с. — ISBN 978-5-458-27659-7.

- Кононович Э. В., Мороз В. И. Общий курс астрономии. — Изд. 8-е, испр.. — Москва: Ленанд, 2022. — 544 с. — ISBN 978-5-9710-6081-9.

- Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии / Под ред. В. Г. Сурдина. — М.: Ленанд, 2017. — 704 с.

- Михайлов А. А. Теория затмений. — Изд. 3, стереотип.. — М.: URSS, 2022. — 274 с. — (Физико-математическое наследие: физика (астрономия)). — ISBN 978-5-9710-9465-4.

- Солнечные затмения и их наблюдения / Под ред. чл.-корр. АН СССР А. А. Михайлова. — М.: Физматгиз, 1960. — 240 с.

- Струве О., Линдс Б., Пилланс Э. Элементарная астрономия = Elementary astronomy / Пер. с англ. И. С. Щербиной-Самойловой. Под ред. и с доп. проф. С. А. Каплана. — Изд. 2-е. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1967. — С. 94–97. — 484 с.

- Сурдин В. Г. Большая энциклопедия астрономии. — М.: Эксмо, 2012. — 480 с.

- Сурдин В. Г. Понятный космос: от кварка до квазара. — М.: АСТ, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-17-135800-6.

- Сурдин В. Г. Астрономия. Популярные лекции. — М.: Издательство МЦНМО, 2023. — 352 с. — ISBN 978-5-4439-1772-6.

- Espenak F., Meeus J. Five Millennium Canon of Solar Eclipses: –1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE). — Washington, DC: National Aeronautics and Space Flight Administration, 2006. — 660 p.

- Mobberley M. Total solar eclipses and how to observe them. — New York: Springer, 2007. — 201 p. — ISBN 978-0-387-69827-4.

Ссылки

- Ким И. С. Затмения // Большая российская энциклопедия (Архивированная копия). — Дата обращения: 24.03.2025.

- Eclipses // NASA. — Дата обращения: 24.03.2025.

- NASA Eclipse Web Cite // NASA. — Дата обращения: 24.03.2025.

- Espenak F. Solar Eclipses: 2021—2030 // NASA. — Дата обращения: 24.03.2025.

- Total Solar Eclipses Shine a Light on the Solar Wind with Help from NASA’s ACE Mission // NASA. — Дата обращения: 24.03.2025.

- SDO's View of the August 21 Solar Eclipse // NASA. — Дата обращения: 24.03.2025.

- How to Shoot Solar-Eclipse Images & Videos // American Astronomical Society. — Дата обращения: 24.03.2025.

- In pictures: Relive the 2020 annular eclipse of the Sun // Astronomy.Com — Дата обращения: 24.03.2025.

- Полное солнечное затмение // Secl.Ru — Дата обращения: 24.03.2025.

- MrEclipse.Com — Дата обращения: 24.03.2025.