Человек

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры, относящийся к виду Человек разумный. По научным данным, возник на Земле в результате эволюционного процесса — антропогенеза, детали которого продолжают изучаться. Специфическими особенностями человека, отличающими его от других животных, являются прямохождение, высокоразвитый головной мозг, мышление и членораздельная речь[1].

Человек изучает и изменяет себя и окружающий мир, создаёт культуру и собственную историю. Сущность человека, его происхождение и назначение, занимаемое им место в мире были и остаются основными проблемами философии, религии, науки и искусства[1].

И. Т. Фролов и В. Г. Борзенков в «Новой философской энциклопедии» указывают, что можно выделить не менее четырёх подходов к определению понятия (термина) «человек»[2]:

- Человек в естественной систематике животных;

- человек как сущее, выходящее за рамки живого мира и по ряду свойств противостоящее ему;

- человек в смысле «человеческий род»;

- человек как индивид, личность.

Отличительные черты человека: возможность мыслить, способность к осуществлению свободного выбора, принимать ответственность за поступки, наличие моральных суждений. При описании человека отмечают его биологическую неприспособленность, отсутствие специализации его органов для какого-либо конкретного простого животного существования, способность производить орудия труда, огонь, и использовать их, дар речи, пластичность поведения. Неизвестно ни одного другого существа, которое имеет высшие эмоции, традиции, способность мыслить, утверждать, отрицать, считать, планировать, знает о своей смертности, любит в настоящем смысле этого слова, обладает чувством юмора, осуществляет свои замыслы, воспроизводит имеющееся и создаёт что-то новое[2].

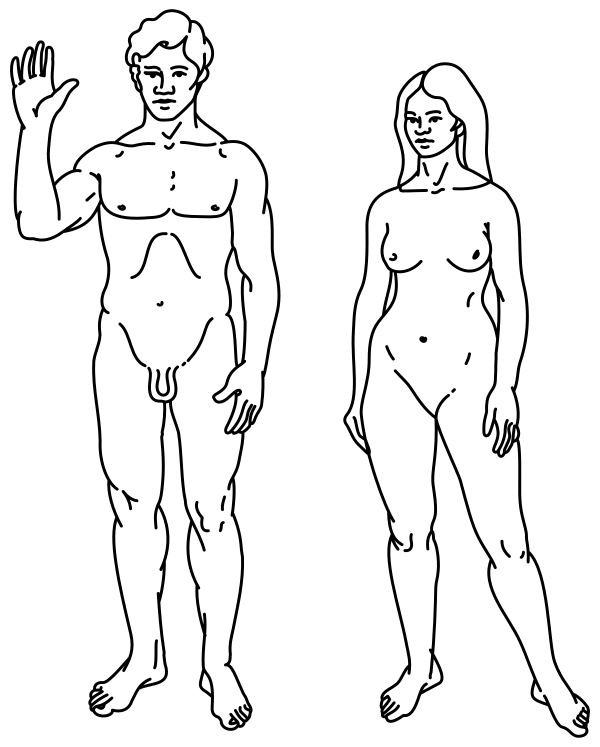

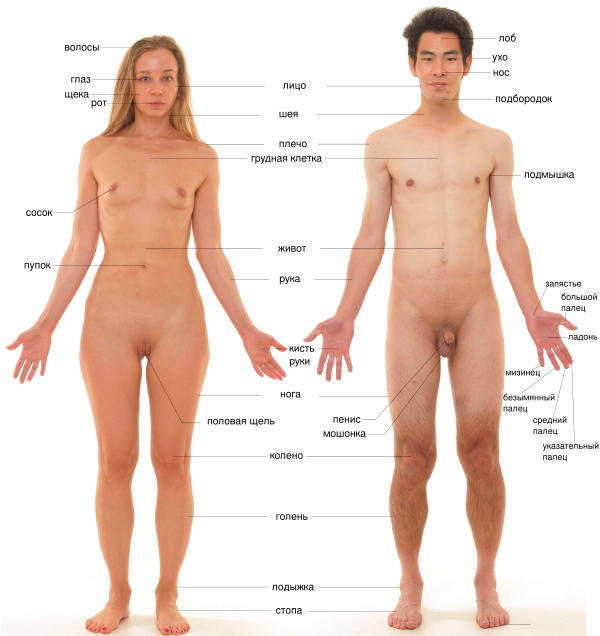

Биологические особенности

В современной систематике биологический вид Человек разумный (лат. Homo sapiens) относится к роду Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов класса млекопитающих[3].

Относительно крупный головной мозг, пятипалая хватательная кисть руки с плоскими ногтями и противопоставляющимся большим пальцем и некоторые другие особенности являются общими для человечества и большинства приматов. По результатам исследований сравнительной анатомии, физиологии, молекулярной биологии, иммуногенетики, патологии наиболее близкими к человеку современному являются африканские человекообразные обезьяны — шимпанзе и в несколько меньшей степени горилла[3]. ДНК человека и шимпанзе имеют не менее 98,5 % схожих генов[4][5].

Тело человека имеет ряд отличий от обезьян

- ноги более длинные по сравнению с руками,

- S-образная форма позвоночника с заметными шейным и поясничным изгибами,

- связанные с прямохождением форма, размер и расположение некоторых мышц и связок,

- низкая расширенная форма таза,

- в переднезаднем направлении грудная клетка относительно плоская,

- сводчатость стопы, имеющей массивный и приведённый большой палец при уменьшении остальных пальцев,

- полное противопоставление большого пальца кисти,

- хорошо развитые папиллярные узоры на подушечках пальцев[3].

Мозг человека тоже отличается некоторыми особенностями,

- абсолютно и относительно очень крупный размер (в среднем его масса превышает массу мозга шимпанзе и горилл в 3—4 раза),

- прогрессивная дифференциация областей мозга, которые могут быть связаны с развитием членораздельной речи (его лобная, нижнетеменная, височная доли)[3].

Есть и другие отличия от приматов, например,

- анатомические особенности, связанные с усложнением аппарата голосообразования, в том числе особый голосовой мускул гортани

- увеличение мозгового отдела черепа за счёт лицевого

- вырождение волосяного покрова[3].

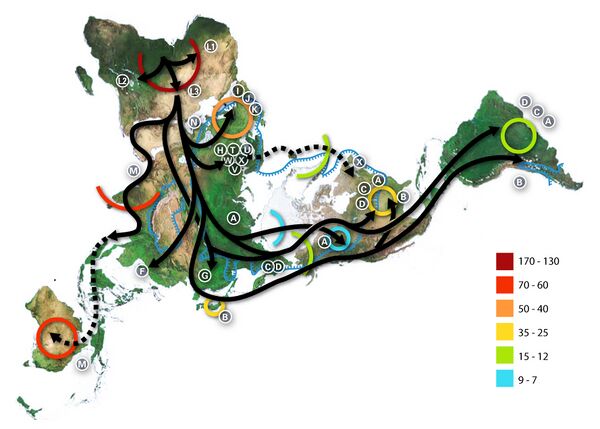

В пределах вида Homo sapiens выделяют несколько рас — внутривидовых групп популяций, имеющих сходный набор наследуемых морфологических и физиологических признаков, варьирующих в определённых пределах и обусловленных долговременными адаптационными процессами популяций людей, обитавших в различных ареалах.

У вида наблюдается непрерывное распределение типов телосложения (мускульного, костного, жирового), пигментации кожи и других признаков; таким образом, раса или этнорасовая группа в терминах популяционной генетики определяется как группа со специфическим распределением частот генов, отвечающих за эти признаки. Комплексы признаков, характерных для этнорасовых групп, отражают не только адаптационную реакцию на условия обитания, но и миграционную историю популяций и историю генетического взаимодействия с другими популяциями.

Происхождение человека

Сравнение последовательностей ДНК показывает, что самыми близкими родственниками человека из ныне живущих видов являются два вида шимпанзе (обыкновенный и бонобо)[6][7][8]. Филогенетическая линия, с которой связано происхождение современного человека (Homo sapiens), отделилась от других гоминид 6—7 млн лет назад (в миоцене)[6][9][10]. Другие представители этой линии (главным образом австралопитеки и ряд видов рода Homo) до настоящего времени не сохранились.

Ближайшим относительно надёжно установленным предком Homo sapiens был Homo erectus. Homo heidelbergensis, прямой потомок Homo erectus и предок неандертальцев, по всей видимости, не был предком современного человека, а был представителем боковой эволюционной линии. Большинство современных теорий связывает возникновение Homo sapiens с Африкой, тогда как Homo heidelbergensis возник в Европе.

Появление человека было связано с рядом существенных анатомических и физиологических модификаций, в том числе:

- Структурные преобразования мозга

- Увеличение мозговой полости и головного мозга

- Развитие двуногого передвижения (бипедализм)

- Развитие хватательной кисти

- Опущение гортани и подъязычной кости

- Уменьшение размера клыков

- Появление менструального цикла

- Редукция большей части волосяного покрова.

Сравнение полиморфизмов митохондриальной ДНК и датирование окаменелостей позволяют заключить, что Homo sapiens появились около 200 тыс. лет назад (это примерное время, когда жила «Митохондриальная Ева» — женщина, которая была последним общим предком всех ныне живущих людей по материнской линии; общий предок всех ныне живущих людей по отцовской линии — «Y-хромосомный Адам» — жил несколько позже)[11].

В 2009 году группа учёных под руководством Сары Тишкофф из Университета Пенсильвании опубликовала в журнале «Science» результаты комплексного исследования генетического разнообразия народов Африки. Они установили, что самой древней ветвью, испытавшей наименьшее количество смешиваний, как раньше и предполагалось, является генетический кластер, к которому принадлежат бушмены и другие народы, говорящие на койсанских языках. Скорее всего, они и являются той ветвью, которая ближе всего к общим предкам всего современного человечества[12].

Около 74 тыс. лет назад небольшая популяция (около двух тысяч человек), пережившая последствия очень мощного вулканического извержения (~20-30 лет зимы), предположительно вулкана Тоба в Индонезии, стала предком современных людей в Африке. Можно предположить, что 60-40 тыс. лет назад люди мигрировали в Азию, и оттуда — в Европу (40 тыс. лет), Австралию и Америку (35-15 тыс. лет)[11].

Вместе с тем, эволюцию специфических человеческих способностей, таких как развитое сознание, интеллектуальные способности и язык, проблематично исследовать, поскольку их изменения невозможно прямо отследить по останкам гоминид и следам их жизнедеятельности, для изучения эволюции данных способностей учёные интегрируют данные различных наук, в том числе физической и культурной антропологии, зоопсихологии, этологии, нейрофизиологии, генетики.

Вопросы о том, как именно эволюционировали упомянутые способности (речь, религия, искусство), и в чём состояла их роль в появлении сложной социальной организации и культуры Homo sapiens, остаются по сей день предметом научных дискуссий.

Помимо главенствующих теорий антропогенеза, существует и немало менее известных, непроверенных гипотез происхождения человека (вплоть до откровенно фантастических). Например, гипотеза о южноамериканском происхождении человека. Большинство альтернативных гипотез является достоянием паранауки и академическая наука их опровергает.

Понятие о сущности человека

При исследовании сущности человека стремятся найти среди многочисленных отличительных признаков главный, решающий в его отличии от других животных, который, может быть, даже определял бы в конечном результате все остальные. Самым известным и наиболее широко распространённым атрибутом человека является наличие разума, человека определяют как «человек разумный» (homo sapiens). Другое важнейшее определение человека связано со способностью трудиться, его называют homo faber — человек действующий, производящий. Следующим важнейшим признаком является наличие речи. Например, Э. Кассирер определял человека как homo symbolicus — человек символический, то есть существо, созидающее символы, самым главным из которых является слово. Слово даёт человеку возможность общаться с другими людьми, что делает намного более эффективными процессы понимания и практического использования реального мира. Понимание человека как существа общественного известно со времён Аристотеля, который в своё время считал это важным. Это далеко не полный перечень сущностных определений человека, в которых отмечены важнейшие, основополагающие свойства человека, тем не менее среди них нет ни одного всеохватывающего, на базе которого было бы возможно создать и развивать общепринятую концепцию природы человека. Поиск такого определения природы человека, которое, с одной стороны, полностью согласовывалось бы с эмпирическими данными о свойствах человека и, с другой стороны, позволяло бы предугадать пути его развития, а также выяснение смысла его существования были важнейшими темами исследований на всех этапах развития философской мысли[2].

В восточной и западной мифологии, в античной философии отразилось понимание человека как своеобразного ключа к разгадке многих тайн Вселенной. В древности человек не отделял себя от остальной природы, чувствуя свою связь с жизнью окружающего мира, что отразилось в антропоморфизме — бессознательном восприятии Вселенной и действующих в ней сил как живых существ, подобных ему самому. В древней мифологии и философии рассматривается параллелизм и изоморфность микрокосмоса, то есть внутреннего мира человека и макрокосмоса — огромного мира, лежащего вне человека. Примерами этой космогонической мифологемы «вселенского человека» являются пуруша в Ведах, скандинавский Имир в «Эдде», китайский Паньгу[2].

В античное время понимается, что человека делает уникальным разум. В иудаизме появляется представление о человеке как личности, обладающей свободой выбора между добром и злом, которое в дальнейшем перенимается христианством. Возникшая в эпоху Возрождения в Европе идея гуманизма утверждает человека как высшую ценность, обладающую своеобразной и самобытной индивидуальностью. В эпоху Просвещения преобладает восприятие человека как независимой и разумной личности с неограниченными возможностями. Немецкая классическая философия рассматривает проблему свободы человека как духовного существа. В XIX веке, в трудах Иммануил Канта сформулированы мысли о создании философской антропологии. Изучение биологической природы человека сопровождалось критикой объективно-идеалистических воззрений панлогизма. Романтизм основное внимание уделяет тончайшим нюансам человеческих переживаний, обладающих неповторимо богатым внутренним миром, то есть в качестве важнейшей отличительной черты человека уже воспринимаются не только мыслительные, но и чувственные возможности[2].

Маркс, Карл рассматривает человека с общественно-исторической точки зрения, у него человек в первую очередь общественное существо, определяемое конкретными условиями его функционирования и развития, а также его сознательной деятельностью, а именно: «сущность человека… есть совокупность всех общественных отношений». Человек является и причиной, и результатом истории. Индивидуальное и историческое развитие человека представляет собой освоение и воспроизведение опыта всего человечества. Философско-антропологическая концепция Маркса получила развитие как в работах российских и советских философов, так и в трудах представителей Франкфуртской школы, было показано, что в процессе развития человек становится зависимым от социальных институтов, созданных им самим[2].

Неокантианец Эрнст Кассирер рассматривает человека в качестве «символического животного». В основе философской антропологии как самостоятельной дисциплины лежат работы Макса Шелера, Хельмута Плеснера, Арнольда Гелена. Понятию бессознательного определяющее значение придают психоанализ З. Фрейда, аналитическая психология К. Г. Юнга. Экзистенциализм рассматривает вопросы смысла жизни, вины и ответственности, проблемы выбора и принятия решения, отношение человека к своему предназначению и к смерти. Персонализм рассматривает человека как фундаментальную онтологическую категорию, структурализм — в качестве отложения в глубинных структурах сознания прошлого[2].

В 1960 году Вальтер Брюнинг в книге «Философская антропология. Исторические предпосылки и современное состояние»[13] выделил главные типы философских концепций человека, разработанных за 2,5 тысячи лет существования философской мысли:

- концепции, считающие сущность и природу человека зависящими от заранее заданных объективных условий — либо «сущностей» или «норм» (традиционных метафизических и религиозных учениях), либо законов «разума» или «природы» (рационализме и натурализме);

- концепции, рассматривающие человека как автономную личность, отдельных самостоятельных субъектов (в индивидуализме, персонализме и спиритуализме, позже — в философии экзистенциализма);

- иррационалистические концепции, растворяющие человека в окончательном результате в бессознательном потоке жизни (философия жизни и др.);

- концепции восстановления форм и норм, сначала — исключительно как субъективных и интерсубъективных, трансцендентальных установлений, далее — как объективных структур (прагматизм, трансцендентализм, объективный идеализм)[2].

Человечество

Неотъемлемые составляющие человеческой цивилизации возникли в различные эпохи. Часть из них появилась задолго до возникновения Homo sapiens.

Каменные инструменты. Наиболее древними на сегодняшний день являются инструменты, найденные в ущелье Олдовай (Танзания). Их возраст оценивается в 2,6 млн лет.

Освоение огня. Ряд археологических находок демонстрирует, что гоминиды использовали огонь по крайней мере 1,6—1,5 и 1 млн лет назад[14][15].

Искусство. К наиболее ранним образцам искусства относится рубило с украшением из окаменевших останков морского ежа. Его возраст оценивается в 200 000 лет. Некоторые исследователи считают древнейшим образцом искусства обработанную гальку, найденную в Израиле. Этот камень, возможно, представляет собой изображение женщины. Возраст артефакта составляет 330 000—230 000 лет.

В развитии материальной культуры выделяют несколько археологических культур, которые отличаются друг от друга типом артефактов (прежде всего инструментов) и технологиями их создания.

- Олдовайская культура — 2,5—1,5 млн лет.

- Аббевильская культура — 1,5 млн — 300 000 лет.

- Ашёльская культура — 300 000—100 000 лет.

- Мустьерская культура — 100 000 — 30 000 лет.

Первые люди были охотниками и собирателями, что подразумевало в основном кочевой образ жизни. Приблизительно в 10 тысячелетии до н. э. (даты различаются в зависимости от географического региона) в образе жизни людей произошёл ряд крупных изменений, связанных с освоением сельского хозяйства и получивших название «Неолитической (сельскохозяйственной) революции». Переход к сельскому хозяйству был вызван оседлостью и созданием первых крупных поселений, необходимых для крупного строительства. В частности переход от собирательства к земледелию прослеживается в археологических раскопках храмового комплекса Гёбекли-Тепе и обусловлен большой концентрацией людей на небольшой территории (собирательство не могло прокормить большое число строителей). Переход к сельскому хозяйству также породил торговлю, которая в свою очередь способствовала расслоению общества. С развитием технологий сельского хозяйства и ростом численности населения связано становление первых цивилизаций Древнего мира.

Историю человечества принято для удобства описания разделять на этапы:

- Первобытное общество (также доисторическое общество)

- Древний мир (до 476 года — низложение последнего римского императора)

- Средние века (476—1492 — открытие Америки европейцами)

- Новое время (1492—1918 — окончание Первой мировой войны)[16]

- Новейшее время (1918 — нынешнее время).

Населе́ние Земли — непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства совокупность людей (население), живущих на Земле в целом. На июль 2016 года, численность населения Земли составляет, по оценкам, около 7,3 миллиарда человек[17] (точнее см. далее). Расчётную численность населения мира в текущий момент можно увидеть на сайте «U.S. and World Population Clock».

Вплоть до 1970-х годов численность населения мира росла по гиперболическому закону; с 1990 г. наблюдается замедление темпов роста населения Земли[18], в 1990 году прирост составил 87,4 млн. Тем не менее, численность населения в абсолютном выражении продолжает быстро увеличиваться (в 2002 году на 74 млн, в 2014 на 87 млн[19]), хотя относительный прирост в 2000-х годах сократился почти вдвое по сравнению с показателем 1963 года, когда он достиг пикового значения (2,2 % в год)[20].

По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет[21].

В 2009 году впервые за всю историю человечества численность городского населения сравнялась с численностью сельского, составив 3,4 миллиарда человек[22].

По данным Worldometer, 15 ноября 2022 года население Земли достигло отметки в 8 млрд[23].

Изучение человека

По настоящему научным в строгом понимании изучение начинается со 2-й половины XIX века. Опубликованная в 1859 году теория естественного отбора Дарвина оказала значительное влияние не только на развитие изучения непосредственно антропогенеза, но и на развитие многих других разделов человековедения, например этнографии, археологии, психологии. К настоящему времени не осталось характерной стороны человека, как биологического существа, социального существа и как личности, не охваченной специальными научными исследованиями; собрано и обобщено огромное количество разнообразной информации. Появилось много наук, в названии которых имеется слово «антропология», — культурная антропология, социальная антропология, политическая антропология, поэтическая антропология и так далее[2].

В XX веке было предложено создать единую науку, предметом изучения которой могли бы быть все природные и социальные свойства и отношения человека. Если бы такая наука была создана, то возможный вариант определения предмета её изучения, по мнению И. Т. Фролова и В. Г. Борзенкова в «Новой философской энциклопедии», мог бы быть описан так:

«Человек — это субъект общественно-исторического процесса, развития материальной и духовной культуры на Земле, биосоциальное существо, генетически связанное с другими формами жизни, но выделившееся из них благодаря способности производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и сознанием, нравственными качествами»[2].

См. также

Примечания

Литература

- Шимкевич В. М. Человек, зоологический очерк // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Биркнер, Фердинанд Human Race. // The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911.