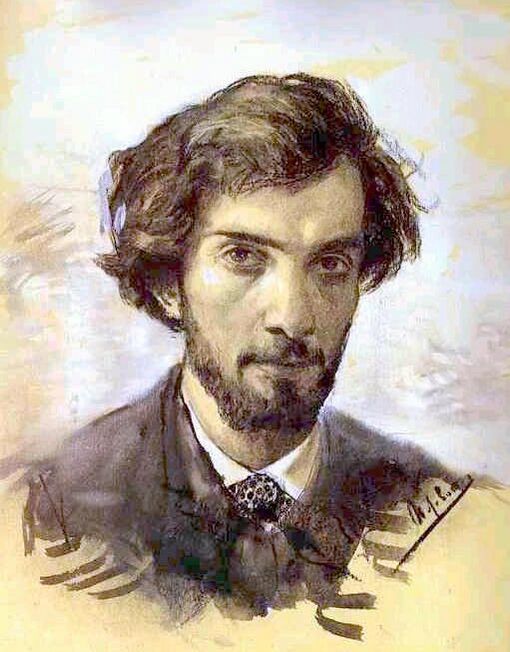

Левитан, Исаак Ильич

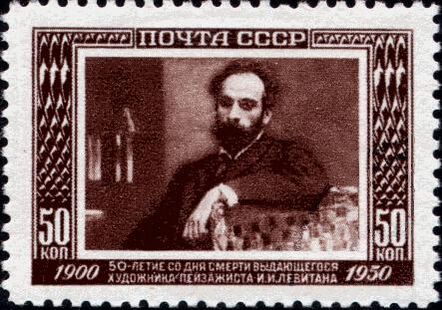

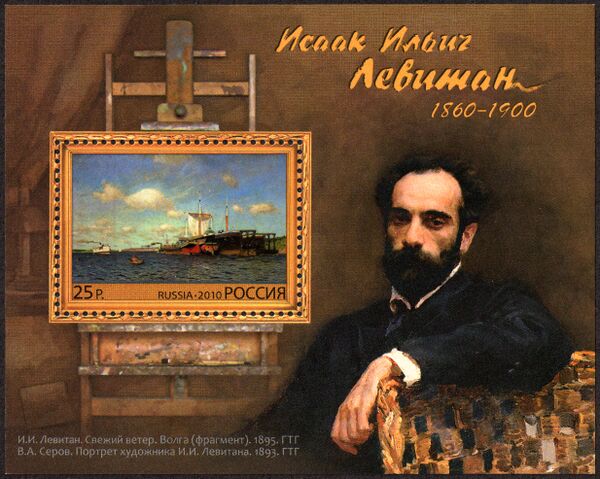

Исаа́к Ильи́ч Левита́н (18 [30] августа 1860, Кибартай, Царство Польское — 22 июля [4 августа] 1900, Москва) — русский художник еврейского происхождения, один из крупнейших и наиболее плодовитых мастеров реалистического пейзажа второй половины XIX века. Академик Императорской Академии художеств (1898). Ученик Алексея Саврасова и Василия Поленова.

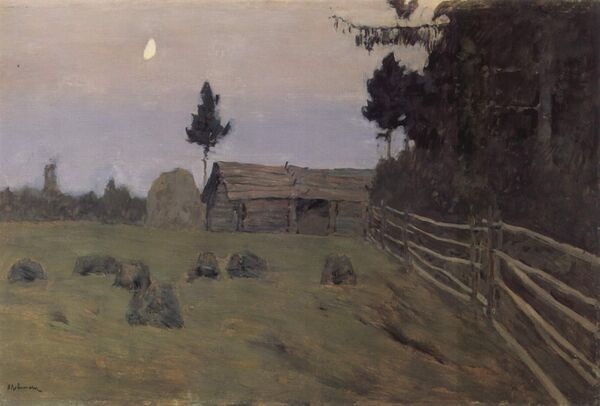

Левитана называют мастером лирического пейзажа, «пейзажа настроения», передающего человеческие переживания (природа на его картинах предстаёт печальной, гневной, умиротворённой или радостной) и в то же время ощущение объективной высшей гармонии, не нуждающейся в присутствии человека. Александра Бенуа говорил, что Левитан привнёс «в чёрствый реализм живительный дух поэзии».

Левитан был подвержен депрессиям, и жизнь его не была безмятежной. В то же время его ранимость, меланхолия, тонкая душевная организация и обострённое восприятие жизни позволили ему разглядеть в неброской русской природе то, что до него не видел никто. Ему была близка именно природа русского севера, тогда как яркая южная природа Италии, Франции и Крыма не вызывала в нём эмоций и не побуждала к творчеству.

За свою недолгую жизнь Левитан написал более 900 картин, часть из них остались недописанными. Самые известные его работы: «Тихая обитель» (1890), «Над вечным покоем» (1894), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Тишина» (1898) и другие.

Что важно знать

| Исаак Ильич Левитан | |

|---|---|

| Имя при рождении | Ицик-Лейб Хацкелевич Левитан |

| Дата рождения | 18 (30) августа 1860 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 22 июля (4 августа) 1900 (39 лет) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Жанр | пейзаж |

| Учёба | |

| Звания | академик ИАХ (1898) |

Биография

Исаак Ильич Левитан родился в посаде[2] Кибарты Мариампольского уезда Августовской губернии (с 1866 года — Сувалкской губернии) или (согласно записи о рождении) в Кейданах Ковенской губернии, в образованной обедневшей еврейской семье. Датой рождения официально считается 18 (30) августа 1860 года. Отец Эльяш (Эльяшив-Лейб) Абрамович Левитан (1827—1877) происходил из раввинской семьи местечка Кейданы. Эльяш Левитан учился в ешиве в Вильне, занимаясь самообразованием, самостоятельно овладел французским и немецким языками. В Ковно он преподавал эти языки, а затем работал переводчиком во время постройки железнодорожного моста, которую вела французская компания.

В ноябре 2010 года были обнаружены архивные записи о семье Исаака Левитана[3]. В документах говорилось, что прадеда художника звали Абрамом, дед был Лейб Абрамович Левитан (ок. 1791—1841). В раввинских записях о рождении в Ковно детей кейдановского мещанина, учителя Эльяша Лейбовича Левитана — дочери Михле (родилась 18 июля 1859 года) и сына Абеля-Лейба (родился 9 января 1861 года) — значится имя их матери: Бася Зунделевна (в записи о рождении дочери) и Бася Гиршевна (в записи о рождении сына) Левитан (1830—1875), дочь Зунделе-Гирша. Кроме Исаака, в семье росли ещё трое детей: брат Абель-Лейб (позже взял имя Адольф), сёстры Таубе (в замужестве Тереза Ильинична Бирчанская, родилась в 1856 году) и Михле (Эмма Ильинична, родилась 18 июля 1859 года, по старому стилю)[4][5].

По мнению исследователя М. А. Рогова, Исаак Левитан не мог родиться у жены Эльяша, Баси, в августе 1860 года, за 5 месяцев до рождения Абеля-Лейба — чем, возможно, и объясняется отсутствие архивной записи о его рождении в этой семье и последующая скрытность обоих братьев. Исаак Левитан в действительности мог быть не родным сыном Эльяша и Баси, а усыновлённым в качестве младшего сына (хотя родной сын Абель был моложе) племянником — старшим сыном младшего брата Эльяша, Хацкеля Лейбовича Левитана[6] (родился в 1834 году), и его жены Добре, по имени Ицик-Лейб Левитан (родился 3 октября 1860 года по старому стилю в Кейданах)[7]. Запись о рождении 3 октября 1860 года Ицика-Лейба Левитана, одного[8] из сыновей Хацкеля Лейбовича Левитана и его жены Добре, находится в открытом доступе, как и другие данные исследования[9]. Напротив, записи о рождении Терезы и Исаака Левитанов в семье Эльяша-Лейба и Баси отсутствуют. Хацкель проживал вместе с братом Эльяшем как минимум в 1863, 1868—1870 годах[10]. Одним из мотивов указания Абеля старшим и искажения дат рождения могло стать желание гарантировать родному сыну Абелю освобождение от воинской повинности по законам Российской империи, как старшему сыну в семье.

В ревизских сказках по Кейданам за 17 ноября 1865 года, 21 июля 1870 года, 27 сентября 1871 года, 28 сентября 1872 года, 20 декабря 1873 года, 4 января 1874 года и 21 января 1875 года[11] женой Эльяша Лейбовича Левитана, теперь по профессии красильщика, уже указана Добра Левитан (1825 года рождения), до того бывшая женой его брата Хацкеля (мать Ицика-Лейба (Исаака) Левитана); согласно всем ревизским сказкам, с ними жила и сестра Исаака Левитана, Эмма Эльяшевна[12]; в 1870 году с ними жила и другая сестра Таубе[13]. В ревизских сказках за 9 августа 1868 года указана полная семья Эльяша и Добры Левитан: дочери Тауба и Эстер (Эма), новорожденная дочь Фейга, сыновья Абель и Ицик (отцом всех указан Эльяш Левитан). Таким образом, Исаак Левитан был племянником и приёмным сыном Эльяша Левитана, и детские годы провёл в Кейданах.

Данные о рождении Исаака не новы: в начале XX века в официальном искусствоведении считалось, что Исаак Левитан родился в 1861 году, но был младшим сыном в семье: Адольф, которого в училище называли Левитаном-старшим, поступил туда на два года раньше[14]. В этом случае, как представляется М. А. Рогову, выбор даты рождения художника, указанной в воинском документе училища (в котором учились Авель и Исаак), в августе обусловлен требованием его религиозного совершеннолетия бар-мицва к началу первого учебного года, и как дата рождения было указано 18 августа, так как документы на поступление в Московское училище живописи, ваяния и зодчества были поданы накануне, 17 августа, кроме того, 18 — счастливое число по иудейским представлениям.

Племянники Исаака Левитана, сыновья его сестры Терезы (Таубы) Бирчанской — художники Лео (Лев Петрович) Бирчанский (англ. Leo Birchansky, 1887—1949)[15] и Рафаэль (Рафаил Петрович) Бирчанский (Raphaël Birtchansky, 1883—1953)[16]; другой сын Захарий Бирчанский (фр. Zacharie Birtschansky, 1889—1961) был гальеристом, коллекционером и меценатом.

В 1871 году старший брат Исаака, Абель-Лейб, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Осенью 1873 года в училище был принят и тринадцатилетний Исаак. Его учителями были художники Перов, Саврасов и Поленов.

В 1875 году умерла мать Левитана и серьёзно заболел отец. Вынужденный по болезни оставить работу на железной дороге, отец Левитана не мог содержать четверых детей репетиторством. Материальное положение семьи было таким, что училище время от времени оказывало братьям материальную помощь, а в 1876 году освободило их от оплаты обучения «ввиду крайней бедности» и как «оказавших большие успехи в искусстве». 3 февраля 1877 года умер от тифа отец. Для Левитана, его брата и сестёр наступило время крайней нужды. Художник учился тогда в четвёртом «натурном» классе у Василия Перова. Друг Перова, Алексей Саврасов, обратил внимание на Левитана и взял его к себе в пейзажный класс. В марте 1877 года две работы Левитана, экспонировавшиеся на выставке, были отмечены прессой, а шестнадцатилетний художник получил малую серебряную медаль и 220 рублей «для возможности продолжить занятия».

«Левитану давалось всё легко, тем не менее, работал он упорно, с большой выдержкой» — вспоминал его товарищ, известный живописец Михаил Нестеров.

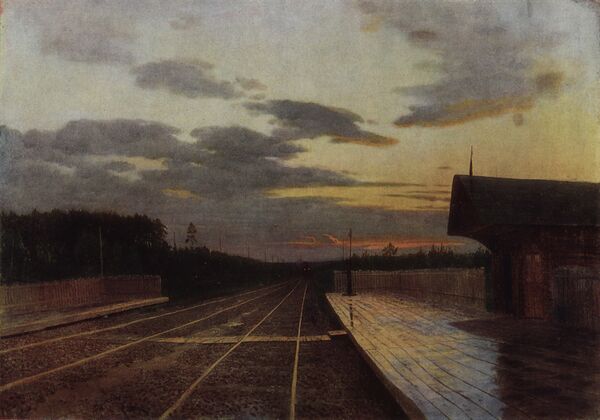

В 1879 году, после покушения Александра Соловьёва, отнюдь не бывшего евреем, на царя Александра II, совершённого 2 апреля, вышел царский указ, запрещающий евреям жить в «исконно русской столице». Восемнадцатилетнего Левитана выслали из Москвы, и он на ближайшие пару лет вместе с братом, сестрой и зятем обосновался на небольшой даче в подмосковной Салтыковке (окрестности Балашихи)[17]. На деньги, вырученные от продажи картины «Вечер после дождя» (1879, частное собрание)[18], Левитан спустя год снял меблированную комнату на Большой Лубянке[19].

В летние месяцы 1880—1884 годов он писал с натуры в Останкино. К этому времени относятся работы «Дубовая роща. Осень» (1880, Нижегородский художественный музей), «Дуб» (1880, Третьяковская галерея), «Сосны» (1880, частное собрание), «Полустанок» (начало 1880-х годов, Дом-музей И. Левитана в Плёсе). В Саввинской слободе под Звенигородом художник создал пейзажи «Последний снег. Саввинская слобода» (1884, Третьяковка), «Мостик. Саввинская слобода» (1884, Третьяковка).

«Талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа. Это было дело коренных русских художников», — писал Константин Паустовский.

Весной 1885 года, в 24 года, Левитан окончил училище. Звания художника он не получил — ему был выдан диплом учителя чистописания.

Левитан вышел из Московского училища живописи и ваяния без диплома. Денег не было. В апреле 1885 года он поселился неподалёку от Бабкина, в глухой деревне Максимовке[20]. По соседству, в Бабкине в имении Киселёвых гостили Чеховы. А. С. Киселёв, племянник дипломата графа П. Д. Киселёва, служил в тех местах земским начальником; его жена — Мария Владимировна, дочь В. П. Бегичева. Левитан познакомился с А. П. Чеховым, дружба и соперничество с которым продолжались всю жизнь.

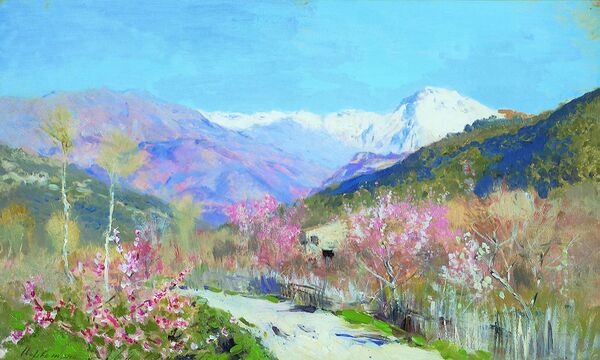

В середине 1880-х годов материальное положение художника улучшилось. Однако голодное детство, беспокойная жизнь, напряжённый труд сказались на здоровье — у него резко обострилась болезнь сердца. Поездка в 1886 году в Крым укрепила силы. По возвращении Левитан организовал выставку пятидесяти пейзажей. В конце 1880-х — начале 1890-х годов Левитан возглавлял пейзажный класс в Училище изящных искусств художника-архитектора А. О. Гунста.

В 1887 году художник, наконец, осуществил свою мечту: он отправился на Волгу, которую так проникновенно изображал его любимый учитель Саврасов (он почти уж собрался ехать туда в начале 1880-х годов, но не смог из-за болезни сестры). Первая встреча с Волгой не удовлетворила живописца. Стояла холодная, пасмурная погода, и река показалась ему «тоскливой и мёртвой». Левитан писал Чехову: «Чахлые кустики и, как лишаи, обрывы…».

На следующий год он снова решил ехать на Волгу. Весной 1888 года Левитан вместе с друзьями-художниками Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой отправился на пароходе по Оке до Нижнего Новгорода и далее вверх по Волге. Во время путешествия они неожиданно для себя открыли красоты маленького, тихого городка Плёс. Они решили задержаться и пожить там некоторое время. В итоге Левитан провёл в Плёсе три чрезвычайно продуктивных летних сезона (1888—1890).

В Плёсе в нынешнем Музее пейзажа (бывший дом Солодовниковых) по ряду свидетельств в 1889 году Левитаном была организована мастерская, и в этом же доме жила молодая купчиха Аннушка Грошева, которую Левитан и Кувшинникова в 1889 году убедили в наличии актёрского дара и уговорили бежать от мужа в Москву. В следующий приезд летом 1890 года они остановились в доме Философовых (не сохранился)[21].

Из Плёса Левитан ездил в Кострому, Кинешму, Юрьевец. Около 200 работ, выполненных им за три лета в Плёсе, принесли Левитану широкую известность, а Плёс стал очень популярен у пейзажистов. Существует мнение, что картина «Над вечным покоем» является «самой русской» из всех когда-либо написанных на русскую тему картин.[источник не указан 1211 дней]

В конце 1889 — в начале 1890 года Левитан впервые совершил поездку в Западную Европу, посетил Францию и Италию. Он хотел ближе познакомиться с современной живописью, широко представленной на проходившей в Париже Всемирной выставке. Вероятно, особенно интересовали его ретроспективная экспозиция давно любимых им художников барбизонской школы и произведения импрессионистов. По свидетельству Нестерова, «там, на Западе, где искусство действительно свободно, он убедился, что путь, намеченный им раньше, верен».

В марте 1891 года Исаак Левитан стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. Московский меценат Сергей Морозов, увлечённый живописью и друживший с Левитаном, предоставил художнику очень удобную мастерскую в Трёхсвятительском переулке.

К весне 1892 года Левитан закончил картину «Осень» (начатую ещё осенью 1891 года) и выставил её на XX Передвижной выставке вместе с ещё тремя картинами: «У омута», «Лето» и «Октябрь».

В 1892 году Левитан как «лицо иудейского вероисповедания» был вынужден покинуть Москву[22][23] и некоторое время жил в Тверской и Владимирской губерниях. Затем, благодаря хлопотам друзей, художнику «в виде исключения» позволили вернуться. К этому периоду относится его полотно «Владимирка» (1892), где изображена дорога, по которой гнали в Сибирь каторжан.

В 1892 году в истории дружбы Левитана и Чехова произошёл эпизод, ненадолго омрачивший их отношения и связанный с тем, что в сюжете рассказа «Попрыгунья» писатель использовал некоторые моменты взаимоотношений Левитана, его ученицы Софьи Кувшинниковой и её мужа, врача Дмитрия Кувшинникова.

В 1892—1893 годах в мастерской в Трёхсвятительском переулке Серов написал портрет Левитана.

1.Валентин Серов пишет портрет Исаака Левитана в его доме-мастерской. 2. Портрет И. И. Левитана кисти Валентина Серова, 1893.

| ||||||||||

Лето 1893 года Левитан провёл в усадьбе Панафидиных в деревне Курово-Покровское Тверской губернии. Там он познакомился с В. Н. Ушаковым — владельцем усадьбы Островно Вышневолоцкого уезда (ныне Порожкинского сельского поселения).

Летом 1894 года Левитан вместе с Софьей Кувшинниковой вновь приехал в эти места и поселился у Ушаковых в имении Островно, на берегу одноимённого озера. Там, на озере Удомля и Островенском озере, сформировался сюжет картины «Над вечным покоем».

В имении Ушаковых разыгралась любовная драма. Невольным свидетелем этой драмы стала Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, приглашённая Софьей Петровной. В соседнее имение Горка (в полутора километрах от Островно) приехала из Петербурга Анна Николаевна Турчанинова с двумя дочерьми, — семья заместителя градоначальника Санкт-Петербурга И. Н. Турчанинова, владевшего усадьбой Горка. У Левитана завязался роман с Анной Николаевной Турчаниновой. Расстроенная Кувшинникова вернулась в Москву и больше никогда не встречалась с Левитаном.

Т. Л. Щепкина-Куперник так описала завязку и развитие последующих событий:

Идиллия нашей жизни к середине лета нарушилась. Приехали соседи, семья видного петербургского чиновника /Ивана Николаевича Турчанинова/, имевшего поблизости усадьбу. Они, узнав, что тут живёт знаменитость, Левитан, сделали визит Софье Петровне, и отношения завязались. Это была мать и две очаровательные девочки наших лет. Мать была лет Софьи Петровны, но очень songni, с подкрашенными губами (С. П. краску презирала), в изящных корректных туалетах, с выдержкой и грацией петербургской кокетки… И вот завязалась борьба.

Мы, младшие, продолжали свою полудетскую жизнь, а на наших глазах разыгрывалась драма… Левитан хмурился, всё чаще и чаще пропадал со своей Вестой /собакой/ «на охоте». Софья Петровна ходила с пылающим лицом, и кончилось всё это полной победой петербургской дамы и разрывом Левитана с Софьей Петровной…

Но и дальнейший роман Левитана не был счастлив: он осложнился тем, что старшая дочка героини влюбилась в него без памяти и между ней и матерью шла глухая борьба, отравившая все последние годы его жизни.

А много лет спустя, когда ни Левитана, ни Кувшинниковой уже не было в живых, — я… описала их историю в рассказе «Старшие», напечатанном в «Вестнике Европы»: теперь можно в этом сознаться!

— [24]

Исаак Ильич переселился в имение Турчаниновых. У впадения в озеро ручья, который разделял земли усадьбы Турчаниновых, специально для Левитана был построен двухэтажный дом под мастерскую, так как в усадьбе не было больших комнат для работы (мастерскую в шутку называли «синагога»). Мастерская сгорела, как вспоминают, ещё при Турчаниновых в начале 1900-х годов[25].

В январе 1895 года благодаря Щепкиной-Куперник Левитан помирился с Чеховым. Щепкина-Куперник, собираясь в Мелихово к Чеховым, заехала в московскую мастерскую Левитана посмотреть удомельские этюды и уговорила его ехать вместе. Друзья встретились, обнялись, и дружба возобновилась.

В 1895 году художник совершил поездку в Австрию и во Францию. В середине марта 1895 года Левитан снова приехал в Горку. Именно тогда за несколько сеансов он написал с дома Турчаниновых знаменитую картину «Март».

Но «сильнейшая меланхолия доводила его до самого ужасного состояния». 21 июня 1895 года Левитан сымитировал попытку самоубийства — стрелялся. То, что «попытка самоубийства» было театральным жестом, свидетельствует и сообщение врача И. И. Трояновского, который, вспоминая об этом, писал 8 декабря 1895 года: «… я вообще следов раны у него не видал, слышал от него об этом, но отнёсся к этому, как к покушению „с негодными средствами“ или как к трагической комедии». По просьбе самого Левитана и последующей просьбе Анны Турчаниновой в Горки приехал и навестил друга Чехов. Антон Павлович убедился, что опасности для жизни нет, погостил 5 дней и вернулся в Москву потрясённый происшедшим. После посещения усадьбы Горка Чехов написал рассказ «Дом с мезонином» и пьесу «Чайка», вызвавшие обиду у Левитана.

В августе Левитан написал «Ненюфары», а осенью на реке Съеже в полукилометре от усадьбы — «Золотую осень».

Также в 1895 году Левитан переписал картину «Свежий ветер. Волга».

Картины Левитана «Март», «Золотая осень», «Ненюфары» и другие купил П. М. Третьяков.

В 1896 году в Одессе состоялась совместная выставка Исаака Левитана, Виктора Симова и Александра Попова.

Левитан на несколько недель ездил в Финляндию, где написал картины «Крепость. Финляндия» (крепость Олавинлинна в Савонлинне), «Скалы, Финляндия», «Море. Финляндия», «Пунка-Харью. Финляндия» (в частном собрании). В 1897 году художник закончил картину «Остатки былого. Сумерки. Финляндия».

В 1896 году после вторично перенесённого тифа усилились симптомы аневризмы сердца. Болезнь стала тяжёлой и неизлечимой.

В начале марта 1897 года в одном из писем Чехова появились строки: «Выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук…». Левитан же в начале марта был в Москве, встречался с П. М. Третьяковым.

В мае 1897 года Левитан в Италии — в городке Курмайор[26], вблизи Монблана.

В 1898 году Левитану было присвоено звание академика пейзажной живописи[27]. Он начал преподавать в том самом училище, в котором учился сам. Художник мечтал создать «Дом пейзажей» — большую мастерскую, в которой могли бы работать все русские пейзажисты. Один из учеников вспоминал: «Влияние Левитана на нас, учеников, было очень велико. Это обусловливалось не только его авторитетом как художника, но и тем, что Левитан был разносторонне образованным человеком… Левитан умел к каждому из нас подойти творчески, как художник; под его корректурой этюд, картины оживали, каждый раз по-новому, как оживали на выставках в его собственных картинах уголки родной природы, до него никем не замеченные, не открытые».

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту. В Ялте тогда жил и Чехов. Старые друзья встретились отчуждённо. Левитан ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался, говорил о своей близкой смерти. Сердце его болело уже почти непрерывно.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву и почти не выходил из своего дома в Трёхсвятительском переулке. 8—17 мая 1900 года Чехов навестил тяжело больного Левитана. Всё лето, с июня, в русском отделе Всемирной выставки в Париже экспонировались картины художника.

22 июля (4 августа) 1900 года, в 8 часов 35 минут, Исаак Левитан умер. Он не дожил совсем немного до своего 40-летия. В его мастерской осталось около 40 неоконченных картин и около 300 этюдов. Последняя его работа — «Озеро» — также осталась незаконченной.

Исаак Левитан был похоронен 25 июля 1900 года на старом еврейском кладбище, по соседству с Дорогомиловским кладбищем. На похоронах были художники Валентин Серов (приехавший на похороны из-за границы), Аполлинарий Васнецов, Константин Коровин, Илья Остроухов, Николай Касаткин, Леонид Пастернак, В. В. Переплётчиков, Константин Юон, Витольд Бялыницкий-Бируля, художественный критик П. Д. Эттингер; а также ученики, знакомые и почитатели таланта художника.

В 1901 году прошла посмертная выставка произведений Левитана в Петербурге и Москве. Кроме ранее экспонировавшихся, некоторые произведения были выставлены там впервые, среди них — неоконченное полотно «Озеро» (1899—1900).

Через 2 года, в 1902 году, Авель Левитан установил памятник на могиле брата.

22 апреля 1941 года прах Исаака Левитана был перенесён на Новодевичье кладбище[28]. С тех пор могила Исаака Левитана соседствует с могилами его друзей Чехова и Нестерова.

Вопреки распространённому мифу, Левитан не придерживался религиозного запрета на изображение людей. «Относительно хорошо известны графический и живописный автопортреты Левитана (первая половина 1880-х; 1890-е; оба — ГТГ) и те произведения, на которых изображены самые близкие Левитану люди и их родственники — „Портрет художницы Софии Петровны Кувшинниковой“ (1888, Музей-квартира И. И. Бродского, Санкт-Петербург), „Портрет Антона Павловича Чехова“ (1885—1886, ГТГ), „Портрет Николая Павловича Панафидина“ (1891, Тверская областная картинная галерея)»[29]. Другие портреты кисти знаменитого пейзажиста не пользуются таким вниманием специалистов и публики главным образом потому, что история их создания и запечатлённые на них люди неизвестны.

Адреса в Москве

- Покровский бульвар, дом Морозова[30].

- Последние годы жизни жил в Большом Трёхсвятительском переулке, дом Морозовой (ныне Дом-мастерская художника И. И. Левитана)[31].

Генеалогия

| Абрам Левитан | |||||||||||||||||||||||||||||

| Лейб Абрамович Левитан (ок. 1791—1841) | |||||||||||||||||||||||||||||

| Илья Абрамович Левитан (1828—1877) | Бася Гиршевна Левитан (1830—1875) | ||||||||||||||||||||||||||||

| Тереза Ильинична Берчанская (1856 — ?) | Эмма Ильинична Левитан (1859—1926) | Авель Ильич Левитан (1859—1933) | Исаак Ильич Левитан (1860—1900) | ||||||||||||||||||||||||||

Наиболее известные произведения

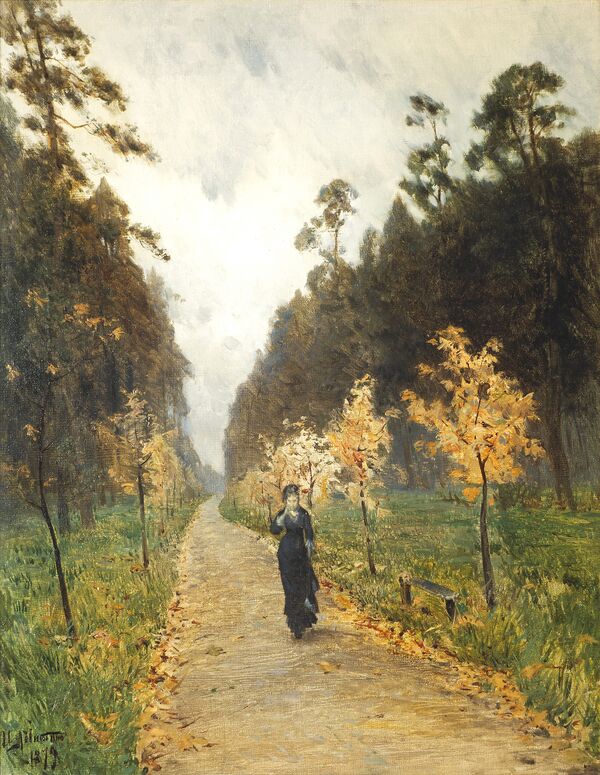

- Осенний день. Сокольники (1879)

- Берёзовая роща (1885—1889, Государственная Третьяковская галерея)

- Вечер на Волге (1888, Государственная Третьяковская галерея)

- Вечер. Золотой Плёс (1889, Государственная Третьяковская галерея)

- Золотая осень. Слободка (1889, Государственный Русский музей)

- После дождя. Плёс (1889, Государственная Третьяковская галерея)

- Тихая обитель (1890, Государственная Третьяковская галерея)

- У омута (1892, Государственная Третьяковская галерея)

- Владимирка (1892, Государственная Третьяковская галерея)

- Вечерний звон (1892, Государственная Третьяковская галерея)

- Осенний пейзаж с церковью (1893—1895, Государственная Третьяковская галерея). Церковь в селе Островно. Тверская губерния

- Осенний пейзаж с церковью (1893—1895, Государственный Русский музей). Церковь в селе Островно от усадьбы Островно (Ушаковых). Тверская губерния

- Над вечным покоем (1894, Государственная Третьяковская галерея). Собирательный образ. Использован вид на озеро Островно и вид с Красильниковой горки на озеро Удомля, Тверская губерния

- Осень. Усадьба (1894, Омский музей). Вид усадьбы «Горка» Турчаниновых близ села Островно. Тверская губерния

- Озеро Островно (1894—1895, ус. Мелихово). Пейзаж от усадьбы Горка. Тверская губерния

- Свежий ветер. Волга (1895, Государственная Третьяковская галерея)

- Март (1895, Государственная Третьяковская галерея). Вид усадьбы «Горка» Турчанинова И. Н. близ села Островно. Тверская губерния

- Золотая осень (1895, Государственная Третьяковская галерея). Река Съежа вблизи усадьбы «Горка». Тверская губерния

- Ненюфары (1895, Государственная Третьяковская галерея). Пейзаж на озере Островно у усадьбы «Горка». Тверская губерния

- Весна. Большая вода (1896—1897, Государственная Третьяковская галерея). Вид реки Съежа в Тверской губерния

- Тишина (1898)

- Последние лучи солнца (Последние дни осени) (1899). Въезд в деревню Петрова Гора. Тверская губерния

- Сумерки. Стога (1899, Государственная Третьяковская галерея)

- Сумерки (1900, Государственная Третьяковская галерея)

- Озеро (1899—1900), Государственный Русский музей)

В апреле 2019 года из собрания Государственной Третьяковской галереи была украдена картина Левитана «Летний пейзаж. Пашня» (1880—1890). По словам сотрудника экспертной службы картина была передана специалисту службы по расписке, после чего пропала. Стоимость картины в расписке составляла 2,2 млн рублей. Через несколько дней после пропажи полотно было обнаружено в числе лотов на одном из аукционов, стартовая цена которого составляла 2,6 млн рублей.[32]

Галерея

Выставки

1894 — Лондон. Участвует двумя работами во Всемирной выставке[33].

1896 — Одесса. Выставка картин и акварелей И. И. Левитана, В. А. Симова и А. А. Попова.

1901 — Москва. Посмертная выставка произведений академика И. И. Левитана.

1901 — С.-Петербург. Посмертная выставка академика И. И. Левитана.

1903 — Одесса. Посмертная выставка картин и этюдов И. И. Левитана.

1938 — Москва, ГТГ. Выставка И. И. Левитан.

1939 — Ленинград. ГРМ. Выставка И. И. Левитан.

1960—1961 — Москва, Ленинград, Киев. Выставка к 100-летию со дня рождения.

2010—2011 — Москва. ГТГ. Исаак Левитан. К 150-летию со дня рождения. Представлено около 300 работ из почти 20 музеев, а также частных коллекций. Подготовлен специальный выпуск журнала «Третьяковская галерея».

Память

Улицы, названные именем Левитана, есть в Москве, Ломоносове (Санкт-Петербург), Твери, Калининграде, Тель-Авиве, Киеве, Одессе , Алматы.

В Израиле хранится много произведений Левитана, о существовании которых долгое время было неизвестно в СССР, а затем и в России.

19 октября 1994 года в честь И. И. Левитана назван астероид (3566) Левитан, открытый в 1979 году советским астрономом Л. В. Журавлёвой.

В 2017 году авиакомпания Аэрофлот назвала в честь Исаака Ильича Левитана самолёт Airbus A320-214 (регистрационный номер VP-BFE).[34]

В современной культуре

- В советском мультфильме «Лягушка-путешественница» по мотивам сказки В. М. Гаршина персонажи, описывая Юг — «край, напоминающий рай», упоминают лесистые холмы (или болота), «словно сошедшие с картины Левитана»[35].

- Текст композиции «Владимирская Русь» (1986) рок-группы «Чёрный кофе» по мнению завотделом живописи второй половины XIX — начала XX века Третьяковской галереи Галины Чурак является по сути творческим пересказом картины Левитана «Над вечным покоем»[36].

Примечания

Литература

- Константин Паустовский. «Исаак Левитан». Повесть о художнике. — М., 1937

- Изабелла Гинзбург. И. Левитан. — Л.—М.: Искусство, 1937

- Михаил Нестеров. «Давние дни», Воспоминания о Левитане.

- М. С. Левитан, Исаак Ильич // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913.

- Иван Евдокимов. «Левитан». — М., 1959

- Сергей Глаголь и Игорь Грабарь (предисловие). Монография о Левитане. — СПб, 1913

- С. А. Пророкова. «Левитан» (серия ЖЗЛ). — М., 1960

- Т. Л. Щепкина-Куперник. «Софья Петровна и Левитан» (в книге «Дни моей жизни»). — Л., 1928

- Т. Л. Щепкина-Куперник. «Старшие». //Ж. Вестник Европы, 1911, № 11.

- В. А. Прытков. «Левитан». — М., 1959

- А. А. Фёдоров-Давыдов. «И. И. Левитан. Жизнь и творчество». — М., 1960

- В. И. Колокольцов. Отклонение к чеховскому «Дому с мезонином» (в книге «Отклонение. Колокольцовы в Тверской губ. Книга 1.»). — СПб, 2005

- Н. П. Смирнов. «Золотой плёс. Повесть о Левитане». //Ж. Охотничьи просторы. — М., 1959

- И. И. Левитан. Письма, документы, воспоминания (общ. ред. А. Фёдорова-Давыдова). — М., 1956

- И. И. Левитан, А. П. Чехов. (в книге Знаменитые россияне в истории Удомельского края (состав. Д. Л. Подушков). — Тверь, 2009

- [[Северцев-Полилов, Георгий Тихонович&124;Г. Т. Полилов]. «Развиватели». Роман о пребывании И. Левитана и С. Кувшинниковой и С.Морозова в Плёсе]

- Алексей Мокроусов. Левитан: Борьба за наследство. // Ж. Лехаим. 2010, № 12

- М. А. Рогов Тайна происхождения И. И. Левитана и её возможное влияние на его творчество // XIV Плёсские чтения: материалы научно-практической конференции, Плёс, 13-14 ноября 2015 г. — Иваново, 2016, с. 126—131

- Кондаков C. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764–1914 : в 2 т. / составил С. Н. Кондаков. — СПб. : Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1915. — Т. 2 : Часть биографическая. — С. 112. — 4, VI, 454, [5] с. : ил., портр. — OCLC 707072219.

- Исаак Левитан // Третьяковская галерея : журнал. — Специальный выпуск

Левитан И. И.: альбом репродукций. — Санкт-Петербург : тип. т-ва издательского дела «Копейка», [1914].

Левитан И. И.: альбом репродукций. — Санкт-Петербург : тип. т-ва издательского дела «Копейка», [1914].

Ссылки

- Исаак Левитан. Сайт художника.

- Художник Исаак Левитан. (Картины, биография, творчество)

- Биография и картины Исаака Ильича Левитана. Архивировано из оригинала 1 января 2019 года.

- Выставка Левитана, К. И. Чуковский, часть 1

- Переписка Левитана с Е. А. Карзинкиной — собственноручное письмо

- Работы Исаака Левитана

- Картины Исаака Левитана на сайте Большой Галереи Искусств. Архивировано из оригинала 21 августа 2013 года.

- Репродукции картин Исаака Левитана

- Исаак Левитан в Русском Музее. «Искусство ТВ», 2010

- История Товарищества передвижных художественных выставок

- Воспоминания современников о Левитане (Александр Бенуа, Сергей Дурылин, Мария Чехова, Антон Чехов, Фёдор Шаляпин, Константин Коровин)

- Подушков Д. Л. Пребывание художника Левитан И. И. и писателя Чехова А. П. на Удомельской земле. Краеведческий альманах «Удомельская старина», № 4, декабрь 1997.

- Подушков Д. Л. Где жила Чайка? (О пребывании И. И. Левитана и А. П. Чехова в Удомле). Русская провинция № 1, 2000.

- Подушков Д. Л. (составитель), Воробьев В. М. (научный редактор). Знаменитые россияне в истории Удомельского края. — Тверь: СФК-офис 2009. — 416 с.

- Левитан и «Мир искусства»