Жёны декабристов

Жёны декабри́стов — супруги и невесты декабристов, добровольно проследовавшие за своими мужьями, сосланными по приговору суда на каторжные работы в Сибирь. Подвиг женщин стал символом преданности и самоотверженности и лёг в основу сюжета многочисленных произведений искусства.

Всего за своими мужьями и возлюбленными на каторгу отправилось 11 женщин. Ещё 8 родственниц позднее отправились на поселение[1].

Социальный и возрастной состав жён декабристов

После восстания декабристов и ареста причастных к нему членов тайных обществ Верховный уголовный суд признал виновным 121 человека; среди них 23 были женаты (включая казнённого Кондратия Рылеева и Ивана Анненкова, чей брак на тот момент не был оформлен официально)[2][3]. В то время мужчины вступали в брак ближе к тридцати, а большинство причастных к «делу 14-го декабря» были моложе. Кроме Рылеева, вскоре умерли также женатые Иван Поливанов (1826) и Фёдор Шаховской (1829). В ссылке Шаховской сошёл с ума и его супруга, Наталья Щербатова добивалась его перевода в отдалённое имение. Царь разрешил перевезти Шаховского в Суздаль, где через два месяца он скончался[4].

После казни пяти декабристов 13 (25) июля 1826 года началась отправка осуждённых на каторгу и в ссылку. Первой за мужем выехала княгиня Екатерина Трубецкая (жена Сергея Трубецкого), которая на своём пути даже обгоняла некоторых декабристов, двигающихся по этапу. За ней последовали Мария Волконская (жена Сергея Волконского) и Александра Муравьёва (жена Никиты Муравьёва), открыв своим примером путь другим жёнам[5].

В 1826—1831 годах к каторжникам прибыло одиннадцать женщин. Помимо Трубецкой, Волконской и Муравьёвой, в Сибирь отправились:

- Елизавета Нарышкина (жена Михаила Нарышкина);

- Александра Ентальцева (жена Андрея Ентальцева);

- Александра Давыдова (жена Василия Давыдова);

- Наталья Фонвизина (жена Михаила Фонвизина);

- Полина Гёбль (Анненкова) (возлюбленная Ивана Анненкова);

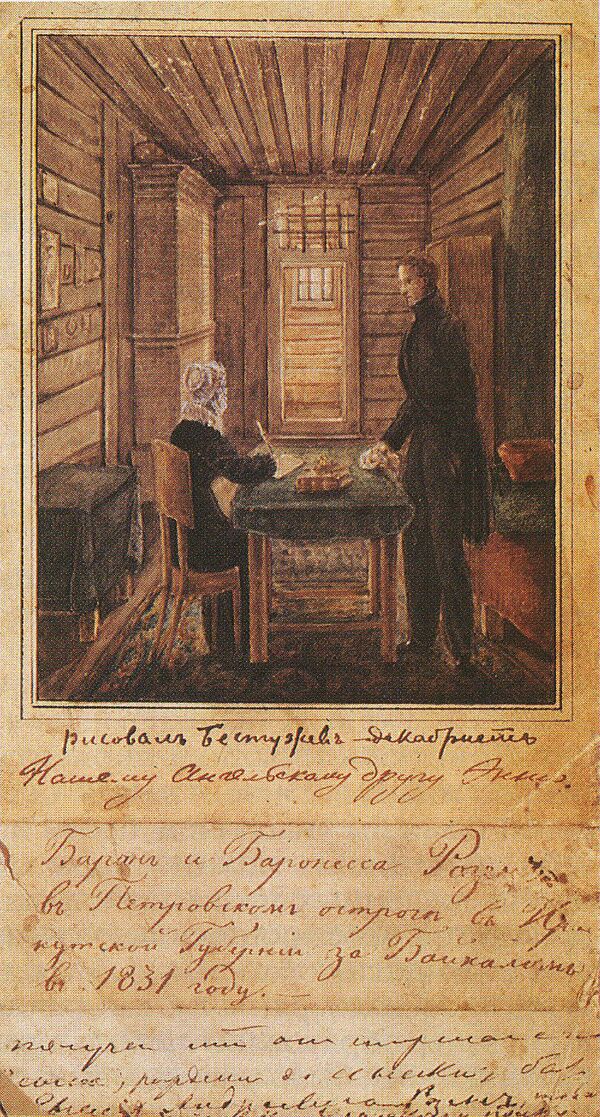

- Анна Розен (жена Андрея Розена);

- Мария Юшневская (жена Алексея Юшневского);

- Камилла Ле-Дантю (Ивашева) (возлюбленная Василия Ивашева)[6].

Вместе с тем, за семью женихами не поехали уже обручённые невесты; к восьми другим не поехали их жёны, некоторые из них вступили в новые браки, что показывает неповсеместность феномена самоотверженной жертвы[7].

Все женатые декабристы были офицерами, находившимися на службе, либо в отставке. Трое были генералами, восемь — полковниками, четверо — подполковниками. По своему происхождению они принадлежали к высшему обществу. Трубецкие, Волконские, Нарышкины, Муравьёвы и Фонвизины были близки к императорскому двору[8].

Среди жён декабристов, прибывших на каторгу, пять были хорошо обеспечены. Княгиня Мария Волконская (в девичестве Раевская) и Екатерина Трубецкая (дочь графа Лаваля) пользовались поддержкой своих семей. Александра Муравьёва и Елизавета Нарышкина происходили из графских родов Чернышёвых и Коновницыных, генеральша Наталья Фонвизина происходила из богатого дворянского рода Апухтиных. За ними следовали дворянки из родов среднего достатка — Анна Розен (урождённая Малиновская) и Мария Юшневская (урождённая Круликовская). Незнатными были Александра Потапова (с мая 1825 — жена Василия Давыдова) и Александра Ентальцева. Наименее состоятельными были француженки Полина Гёбль (модистка, будущая Анненкова) и Камилла Ле-Дантю (дочь гувернантки, будущая Ивашева)[9].

Жёны декабристов также сильно отличались и по возрасту. Самой старшей была Юшневская, которой на момент приезда в Сибирь в 1830 году было 40 лет. За ней следовали Ентальцева и Розен. Большинство же женщин были очень молоды: значительная часть — 20-27 лет (например, Волконской на момент приезда в Сибирь не исполнилось и двадцати двух)[10].

Поездка означала и жёсткие семейные решения: правительство разрешало ехать только жёнам; детям и родственникам следовать за ними запрещалось. Многие женщины оставляли малолетних детей и престарелых родителей, понимая, что возврата может и не быть: по заключению Комитета министров жёны должны была оставаться в Сибири до смерти мужа; возвращение же вдов допускалось лишь по особому разрешению[11].

Поражение в правах уезжающих в Сибирь жён

Изначально царское правительство признало родных осуждённых непричастными к деяниям их мужей, квалифицированных как государственное преступление[3].

На момент восстания декабристов юридические рамки отношений родственников с ссыльными задавал «Устав о ссыльных». Он допускал следование жён в ссылку по «собственной воле», выдачу им кормовых денег, а в случае смерти мужа — право вступать в новый брак и выбирать место жительства[12]. Однако, в случае с жёнами декабристов, эти нормы вскоре были перекрыты секретными инструкциями.

Ключевым документом стало высочайше одобренная, но не опубликованная инструкция генерал-губернатора Восточной Сибири Александра Лавинского иркутскому губернатору Ивану Цейдлеру от 1 (13) сентября 1826 года, предписывавшее «вразумлять» и «по возможности предотвращать» поездки женщин за декабристами в Сибирь. В инструкции содержались конкретные указания, каким образом стоило убеждать их не ехать. В частности, следовало делать акцент на том, что продолжая супружескую связь, они «теряют прежнее звание» и будут считаться жёнами ссыльно-каторжных; что дети, рождённые в Забайкалье, пойдут в «казённые крестьяне». Женщинам запрещалось ввозить крупные суммы и драгоценности; рекомендовалось запугивать опасностями пути и «недостатком транспортных судов». В «непреклонных» случаях предписывалось изымать у женщин деньги и ценности на хранение, ограничивать число крепостных-слуг, следующих с ними, до одного[13].

В Иркутске Цейдлер требовал у Екатерины Трубецкой письменного отречения от всех прав и угрожал этапированием «по канату» вместе с уголовными. Трубецкая поставила подпись и всё равно продолжила путь[14]. В 1827 году Фонвизин сообщал жене, что Трубецкую, Волконскую и Муравьёву «заставили подписать отречение от звания»[6].

Позднее Комитет министров кодифицировал юридический статус жён декабристов: «невинные жёны», живущие с осуждёнными, были признаны жёнами ссыльно-каторжных со всеми личными ограничениями; имущественными правами они могли распоряжаться лишь через начальство; после смерти мужа возврат прежних прав допускался, но их действие ограничивалось пределами Сибири; возвращение в Европейскую Россию — только по особому высочайшему разрешению[15]. Дополнительно отмечался запрет на крупные земельные покупки состоятельными жёнами (пример А. В. Розен), чтобы не ставить их в положение «помещиц» и не нарушать целей режима надзора[16].

Роль жён декабристов на каторге

Отъезд жён и невест декабристов в Сибирь стал явлением, которое современники сразу восприняли как моральный подвиг и гражданский поступок. Проводы Марии Волконской в Москве 26 декабря 1826 (7 января 1827) года превратились в публичную демонстрацию сочувствия осуждённым: среди провожавших был Александр Пушкин. «Он хотел мне поручить своё „Послание к узникам“ для передачи сосланным,— вспоминает она,— но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александре Муравьёвой». Самоотверженная женщина, несмотря на большой риск, передала эти стихи декабристам. За передачу такого стихотворения ей самой грозила тюрьма. Но стихи были доставлены по назначению и они доставили большую радость заключённым и очень взволновали их. [17]. Этот ранний эпизод задавал тон всей дальнейшей истории: жёны стали посредниками между ссыльными и «большой землёй», источником моральной поддержки и практической помощи, без которой каторжное существование было бы несоизмеримо тяжелее. В начале 1827 года Одоевский, находясь в Читинском остроге, написал ответ Пушкину. Это — выдающийся памятник идейной жизни первого пятилетия после разгрома[18].

Первые партии осуждённых декабристов были распределены по Нерчинскому горному округу — в том числе на Благодатский рудник, где условия содержания и труда отличались крайней тяжестью: тесные, сырые казематы, подземные ходы, куда приходилось идти «версты полторы согнувшись», грубость тюремной стражи[19]. На этом фоне приезд женщин сплотил арестантов и создал вокруг них хозяйственный и эмоциональный тыл[20].

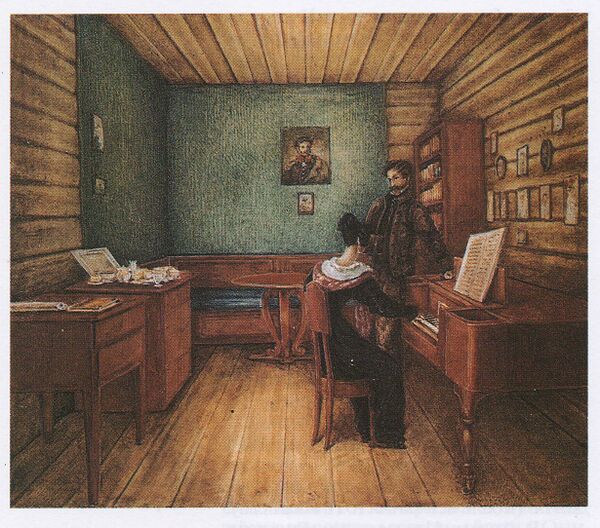

В Чите, куда с начала 1827 года стали свозить каторжан-декабристов, жизнь организовали артелью: общие вещи и книги, общая кухня, избираемый «хозяин» закупал провиант под конвоем; богатые — Сергей Трубецкой, Сергей Волконский, Никита Муравьёв — поддерживали менее обеспеченных крупными взносами[21][22]. Женщины жили вблизи острога в простых избах, сами готовили, носили воду, рубили дрова, заводили огороды; многие учились бытовым навыкам «с нуля», перенимая опыт друг у друга и у крепостных слуг, как это было у Александры Муравьёвой[23].

Режим свиданий поначалу был крайне строг: по часу два раза в неделю и в присутствии офицера; отсюда — известная сцена, когда женщины часами сидят на большом камне напротив тюрьмы, пытаясь перекинуться словом через двор, и даже подвергаются грубому обращению караула. Однажды, находясь в камере мужа, Александра Муравьёва подверглась оскорблению со стороны пьяного офицера. На её крик сбежались все заключённые, в числе которых был и её брат. Взбешённый офицер отдал команду часовым. С трудом удалось погасить конфликт и сдержать солдат от «подавления бунта», а за бунт могли и казнить[24]. Ответом стала коллективная жалоба в Петербург и демонстративные «приёмы» Екатерины Трубецкой у тюремной стены. Постепенно ограничения смягчились: сначала позволили выходы под конвоем, затем — по запискам жён посещения «домов женатых», а после перевода в Петровский Завод и вовсе разрешили супругам жить вместе в казарме (сентябрь 1830 года), хотя условия там были мрачны и сыры, что подтверждают письма Натальи Фонвизиной и самой Трубецкой[25]. Существенную роль сыграл комендант Станислав Лепарский, строго придерживавшийся правил, но по возможности облегчавший жизнь заключённых[26].

Эмоциональная опора, которую давали женщины, отмечалась всеми современниками: «женский фермент», по выражению Михаила Бестужева, «соединил нас с миром», «дал охоту жить» и «материальные средства к существованию»[27]. Моральное влияние жён проявлялось в умении «поддержать павших духом, успокоить возбуждённых, утешить огорчённых»; о непринуждённой весёлости Муравьёвой вспоминал Иван Пущин[28]. Символом общности стали и «памятные железа»: кольца и крестики, сделанные из снятых кандалов и решёток, которые женщины сохраняли как реликвии[29].

Организационная и информационная работа жён была колоссальной. Они вели переписку «за себя и за мужей», выписывали русские и иностранные газеты и журналы, принимали и отправляли посылки, координировали помощь родственников и сочувствующих. Каждой приходилось писать по десятку и более писем в неделю, проходивших тройную цензуру и добиравшихся в Забайкалье месяцами; потому письма Волконской называли «чудесными» не только по тону, но и по информативности — их перепечатывали и пересылали дальше, формируя сеть поддержки ссыльных[30]. При всех запретах находились и неофициальные каналы связи, позволявшие обойти правила. Так, Иван Пущин, едва прибыв в Сибирь, сообщал отцу и сёстрам нелегально, через фельдъегеря Желдыбина: «Буду всячески стараться и законно и беззаконно к вам писать — удавалось — авось удастся и оттуда — Лепарский отличный человек». А сестру предупреждал: «Будем между строками писать лимонным соком… Однако будь осторожна с лимоном, ибо Муханов мне сего дня сказал, что уже эта хитрость открыта…»[31].

Наконец, жёны взяли на себя нагрузку «публичного представительства» дела декабристов: с их именами связывались прошения о свиданиях и смягчении условий, именно к ним стягивалась «любовь народная», о которой писал Михаил Лунин — любовь к женщинам, «разделяющим заточение мужей своих», и к самим «письменам изгнанников», которые они берегли и распространяли[32]. Благодаря этой постоянной, рутинной, но не менее героической деятельности каторжная повседневность перестала быть «политической смертью»: вокруг острогов сложились сообщества взаимопомощи, где «всё было общее — печали и радости», как вспоминала Полина Анненкова[33].

Тем самым роль жён на каторге оказалась тройственной: они были хозяйками и организаторами, посредниками в общении с «большой землёй» и символами стойкости, что поддерживала узников «заступом и письмом» одновременно[21][34].

Дети декабристов

Дети, рождённые в семьях декабристов в Чите и на Петровском заводе, с первых дней жизни оказались в тяжёлой, но уникальной среде, где забота о них была коллективной ответственностью. Первыми в 1829 году в Чите родились Василий Давыдов и Софья («Нонушка») Муравьёва. В мае 1830 года родилась Ольга Анненкова; в феврале 1830 года — Александра («Саша») Трубецкая; в Петровском заводе в 1831 году — Владимир Анненков, Александра Давыдова, Кондратий Розен; в 1832 году — Михаил Волконский и Василий Розен[35]. Несмотря на тяжёлые условия жизни, младенческая смертность была невысокой по меркам начала XIX века: из 25 беременностей в Чите и Петровском заводе лишь 7 закончились неудачно; из 18 рождённых детей умерли лишь четверо, остальные выросли[36].

Медицинскую помощь и акушерские обязанности среди ссыльных выполнял Фердинанд Вольф. Уход за детьми, их лечение и обучение были обшей заботой посёлка, а полученные из России вещи делились между семьями поровну или разыгрывались «в лотерею», что становилось праздником для ребят[37]. Первыми учителями детей были сами родители и их товарищи: детей учили русскому и иностранным языкам, музыке, основам словесности и истории; так, Ольгу Анненкову музыке обучал Пётр Свистунов, французскому — Камилла Ивашева, а Михаил Лунин наставлял Михаила Волконского в английском и давал ему систематические советы по чтению и самообразованию[38].

Вопрос о правовом положении «каторжных» детей остро встал в середине 1840-х годов. По «высочайшей воле» было разрешено принимать таких детей в казённые учебные заведения при условии отказа от родовой фамилии. Детям предписывалось носить фамилии по имени отца (не Трубецкие, а «Сергеевы», не Муравьёвы, а «Никитины» и т. п.)[39]. На эту «милость» согласились лишь Давыдовы; Мария Волконская и Никита Муравьёв отказались[40]. Показателен эпизод в Екатерининском институте, когда Софья Муравьёва, обращаясь к императрице Александре Фёдоровне, сказала: «У меня есть одна только мать, и та похоронена в Сибири»; уже вскоре дети Трубецких и Волконских могли учиться под отцовскими фамилиями[41]. По амнистии 1856 года детям декабристов вернули фамилии, дворянство и титулы; повзрослев, многие потомки занялись увековечиванием памяти родителей, издавая их записки и воспоминания[42].

Семейные архивы потомков хранят обширную переписку детей декабристов — важное свидетельство их «духовного родства» и прочных связей между семьями. Так, активна была переписка сыновей Василия Давыдова Льва и Алексея с князем Михаилом Волконским. Жизненные пути могли быть очень различными — от блестящей столичной карьеры до провинциальной службы, но уважение к родительскому выбору и взаимная поддержка оставались неизменными[43]. Рождение Льва Давыдова в Петровском заводе 4 (16) апреля 1837 года стало четвёртым «каторжным» пополнением семьи; впоследствии он восстановил дворянские права (указом 26 августа (7 сентября) 1856), служил в лейб-гвардии, занимался хозяйством в Каменке и поддерживал тесные связи с родственниками по линии Петра Ильича Чайковского, регулярно принимая композитора в имении. Трудные семейные обстоятельства (болезнь и смерть жены Александры Ильиничны, ранние потери детей) не разрушили семейных уз; сам Лев в письмах подчёркивал, что «привык к большой семье» и ищет в ней опоры[43].

Младший из сыновей Василия Давыдова, Алексей, после восстановления в правах дворянства работал в судебном ведомстве и также поддерживал «родственные» связи с Волконскими; его письма свидетельствуют о практической взаимопомощи, вплоть до заботы о семьях посторонних лиц, с которыми декабристские круги были связаны службой и знакомствами. Особое место занимает судьба Веры Давыдовой, увлечённой музыкой и живописью: её брак с морским офицером Иваном Бутаковым открыл двери светских салонов и связал семью с морским корпусом; часть её сыновей избрали морскую службу, а сама она пронесла через жизнь родственные узы и память о сибирском детстве[43].

Примечания

Литература

- Нечкина М. В. Движение декабристов. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1955. — Т. II.

- Павлюченко Э. В добровольном изгнании. — М.: Издательство, 1976.

- Сергеев М. Подвиг любви бескорыстной: Декабристки. — М.: Молодая гвардия), 1975.

Жёны декабристов : Сборник историко-бытовых статей / В. Покровский. — М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906.

Жёны декабристов : Сборник историко-бытовых статей / В. Покровский. — М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906.