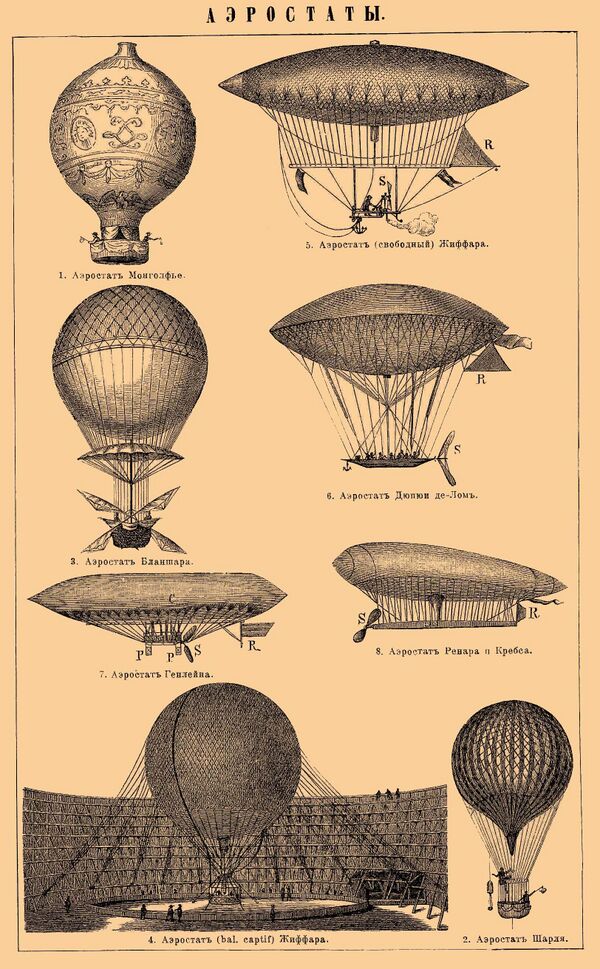

Аэростат

Аэроста́т (от греч. Αερ — «воздух»; στατός — «неподвижный») — один из видов летательных аппаратов, созданных в истории человечества. Аэростат легче воздуха, а его принцип действия основан на законе Архимеда[2], полёты аэростатов стали одними из самых ранних успешных попыток человечества подняться в воздух[3][4].

Несмотря на то, что в разные исторические периоды предпринимались различные попытки людей достигнуть возможности держаться в воздухе, а начало этого стремления лежит в древних мифах, только с открытием свойства тёплого воздуха поднимать вверх предметы удалось реализовать это стремление. Аэростаты различных конфигураций стали первыми пассажирскими летательными аппаратами, на которых подняться в небо могли не только пилоты-экспериментаторы, но и те, кто отправлялся в полёт в качестве пассажира воздушного судна[3].

За свою историю аэростаты успели найти множество сфер применения, создавались различные их варианты, в которых использовались как привязные, так и беспривязные технологии полёта, применялись различные газы[5][4][3].

В общем случае, любой аэростат для создания подъёмной силы использует заключённый в оболочке газ или нагретый воздух (либо сочетание того и другого) с плотностью меньшей, чем плотность окружающего воздуха[6].

В русском разговорном языке наиболее распространено использование общего термина воздушный шар для всех типов аэростатов[7].

История создания

Технологии воздухоплавания привлекали внимание исследователей, стремящихся обеспечить возможность полёта, с давних времён, но только в XVIII веке благодаря открытиям, в том числе и случайным, удалось приблизиться к воплощению этой идеи[5].

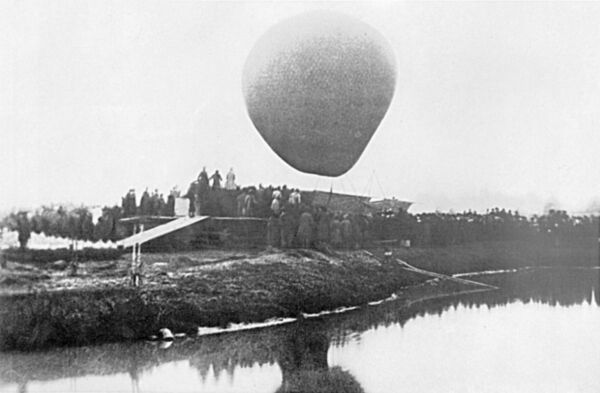

Первым аэростатом, поднявшимся в воздух, стал воздушный шар братьев Монгольфье, который по их фамилии впоследствии был назван монгольфьером. Этот исторический полёт состоялся осенью 1783 года[7].

Вместе с тем практически одновременно велись разработки ещё одного французского исследователя и изобретателя Жака Шарля, который создал аппарат, поднимавшийся не с помощью обычного воздуха, нагретого в процессе, а с применением других газов. Этот аппарат получил название шарльер[8].

Типы аэростатов

Аэростаты разделяются на различные типы как по технологии подъёма в воздух, так и по типу газа, благодаря которому они могут набирать высоту[7].

Кроме того, в истории развития воздухоплавания также встречались и варианты аэростатов с двигателями — они получили название «дирижабли» и имели широкое применение в определённый исторический период[9].

По типу подъёма и движения в воздухе различают следующие виды аэростатов[4]:

- привязные, например заградительный аэростат, аэростат наблюдения;

- свободнолетящие, то есть не имеющие привязки к земле аппараты; поднимающиеся на высоту более 11 километров свободнолетящие аэростаты называют стратостатами;

- аэростаты с двигателем — дирижабли.

По типу газа, который используется для наполнения наполнения, аэростаты также делятся на подвиды[9]:

- газовые — шарльеры;

- тепловые — монгольфьеры;

- комбинированные (газовые и тепловые одновременно) — розьеры.

При этом наиболее ранним из них является монгольфер — это первый летательный аппарат легче воздуха, который удалось полноценно отправить в полёт. Другие варианты, где в качестве наполнения стали применяться различные газы, появились позднее, хотя работы по созданию некоторых из них велись практически одновременно с разработками братьев Монгольфье[7].

Для наполнения шарльеров применялись и применяются водород и (реже) светильный газ; но эти газы горючи, а их смеси с воздухом взрывоопасны, что требует дополнительных мер предосторожности. Данного недостатка лишён инертный гелий, который также используется в шарльерах; однако гелий достаточно дорог, что препятствует его повсеместному применению в воздухоплавании.

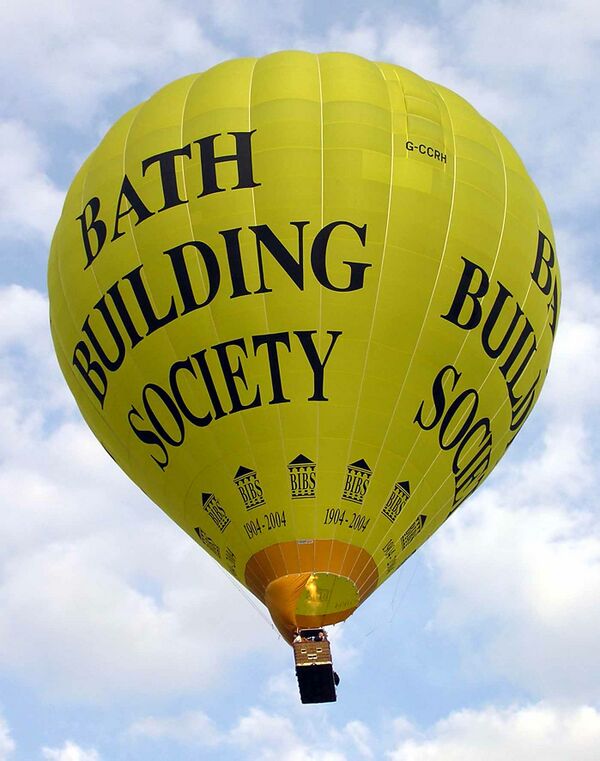

Монгольфьеры наполняют воздухом, который нагревается для обеспечения возможности подъёма.

Также аэростаты делятся на различные виды по способу перемещения относительно земли[4]:

- свободноплавающие — то есть аппараты, изменение направления движения которых пилотами практически невозможно;

- привязные — те, что практически не смещаются относительно земли;

- управляемые — аэростаты, которые могут свободно перемещаться, при этом пилот обладает возможность контролировать направление и высоту полёта, такая возможность имеется только у дирижаблей.

Также среди аэростатов отдельно выделяются стратостаты — это разновидность аэростатов, способная подниматься на стратосферные высоты[10][11].

Применение

Аэростаты впервые позволили человеку подняться в воздух, при этом начало полётов на них поставило перед воздухоплавателями и исследователями множество новых задач. Уже в 1862 году воздухоплаватели на аэростате «Mammoth» достигли высоты 9000 метров и столкнулись с проблемой кислородного голодания[12]. В 1931 году Огюст Пикар вывел свой аэростат FNRS-1 в стратосферу на высоту в 15 км.

В России проект высотного аэростата для полётов в стратосферу был представлен Дмитрием Менделеевым 19 октября 1875 года. Большинство учёных-современников сочли идею нереализуемой, в связи с чем Менделеев не смог получить финансирование своего проекта. В 1887 году Менделеев по приглашению Императорского Русского технического общества совершил полёт на воздушном шаре «Русский» для наблюдения за солнечным затмением 19 августа. Максимальная высота полёта составила 3800 м, дальность 100 км[13]. С конца XIX века и до Первой мировой войны одним из организаторов полётов на аэростатах для научных исследований атмосферы был Александр Кованько.

Постепенно аэростаты находили всё более широкое применение, как в гражданских, так и военных целях. Они применялись и продолжают применяться как для ведения метеорологических наблюдений и визуального наблюдения с высоты, так и для выполнения целого спектра других задач. Несмотря на то, что в настоящее время создано большое количество других летательных аппаратов, в ряде случаев аэростаты обладают решающим преимуществом по тем или иным критериям, что позволяет говорить о том, что даже в современном мире они не потеряли практического значения[14].

Начиная с Первой мировой войны аэростаты начали находить массовое военное применение в армиях различных стран[4].

Германия, имевшая к началу войны всего лишь 27 боевых воздухоплавательных единиц, к концу войны имела их 214; Франция с 12 боевых единиц на сухопутном фронте довела их количество до 200 (кроме того, она имела около 80 морских привязных аэростатов); Великобритания, имевшая к началу войны всего лишь одну воздухоплавательную часть с привязным аэростатом, к концу войны насчитывала 83 воздухоплавательных части на сухопутном фронте и около 80 морских привязных аэростатов; Россия с 27 единиц к началу войны увеличила их количество к концу войны до 83[15].

Практика применения аэростатов в военных целях продолжилась и во время Второй мировой войны, когда они широко применялись для защиты городов, промышленных районов, военно-морских баз и других объектов от нападения с воздуха. Действие аэростатов заграждения было рассчитано на повреждение самолётов при столкновении с тросами, оболочками или подвешиваемыми на тросах зарядами взрывчатого вещества. Наличие в системе ПВО аэростатов заграждения вынуждало самолёты противника летать на больших высотах и затрудняло прицельное бомбометание с пикирования.

Кроме использования в системе ПВО привязные аэростаты применялись для наблюдения за полем боя, корректировки артиллерийского огня и разведки. Также осуществлялся запуск автоматических аэростатов с зажигательными бомбами и со стальными тросами (для замыкания линий электропередач)[16], разбрасывание пропагандистских листовок.

Во время холодной войны автоматические дрейфующие аэростаты (АДА) широко использовались странами запада для ведения разведки над территорией СССР. Программа использования АДА носила название «Моби Дик». Аппараты были малозаметны, автономны, относительно дёшевы и летали на больших труднодоступных в то время высотах — свыше 20 километров. Это делало обнаружение АДА трудным, а уничтожение неадекватно дорогим: зенитная ракета стоила дороже самого аэростата. Поэтому для борьбы с АДА были разработаны специальные высотные самолёты М-17[16].

Программа АДА была свёрнута в 1962 году[17].

В СССР также продолжилось активное использование аэростатов. Так, в тот же период холодной войны были созданы аэростат-постановщик пассивных помех АРП, боевые аэростаты ближнего и дальнего действий БАБ-325 и БАД-3500 (БАБ-325 нес бомбовую нагрузку 180 килограммов, а БАД-3500 — 1,2 тонны), аэростат-фоторазведчик АФ-3БВ, аэростат метеорологической разведки МР-2, высотный аэростат-носитель агитматериалов АГ-6[18].

Одна из основных областей применения — подъём на необходимую высоту систем видеонаблюдения, связи, получения метеоданных.

В конце 1920-х годов немецкий физик Плаусон (англ. Hermann Plauson) с успехом применил привязные аэростаты в качестве приемников атмосферного электричества. С одиночного аэростата в ясную погоду удавалось снять до 3,5 киловатт электрической мощности при напряжении около 120 киловольт. Позже с этим эффектом столкнулись при использовании тросов аэростатов заграждения в качестве антенн дальней радиосвязи. Эта технология может применяться для автономного энергоснабжения. Выход энергии может быть повышен с помощью дугового разрядника, подвешенного на тросе под аэростатом для ионизации атмосферы[19].

30 января 1930 года советский учёный П. А. Молчанов запустил первый в мире метеорологический радиозонд[20].

1 апреля 1935 года С. Н. Вернов провёл измерения космических лучей на высоте до 13,6 км с помощью пары счётчиков Гейгера[21].

Два аэростата летали в атмосфере Венеры. В июне 1985 года с советских автоматических межпланетных станций «Вега-1» и «Вега-2», пролетавших в окрестностях планеты, было «сброшено» по посадочному модулю и по атмосферному зонду. Аэростатные зонды произвели снижение на парашютах и после наполнения их оболочек гелием начали дрейф в атмосфере планеты на высоте 53-55 км, проводя измерения метеорологических параметров. Продолжительность работы обоих зондов составила более 46 часов[22].

Актуальность использования аэростатов в XXI веке не исчезла, несмотря на то, что эти летательные аппараты многим кажутся устаревшими. Применение воздушные шары в наше время находят не только как прогулочные и спортивные средства, актуальным остаётся и возможное военное применение аэростатов. Так, в 2023 году аэростаты, произведённые в Китае, сумели прилететь в США, беспрепятственно преодолев воздушные границы и оставшись незамеченными для ПВО[23][24].

В области гражданского применения актуальность использования аэростатов также сохраняются, при этом применяются не только ранее созданные модели, но и разрабатываются новые. Так, в России в 2023 году был разработан специальный аэростат для ведения поисковых работ с целью обнаружения природных залежей нефти и золота[14].

Рекорды

В сфере применения аэростатов, продолжавших своё развитие в течение долгого (в масштабах периода развития авиационной техники) времени имеется целый ряд собственных значимых рекордов, установленных в различные периоды.

27 мая 1931 года Огюст Пиккар и Пауль Кипфер первыми сумели достичь стратосферы на воздушном шаре[25].

31 августа 1933 года немецкий аэронавт Александр Даль (нем. Alexander Dahl), находясь на борту открытого воздушного шара, сделал первый аэрофотоснимок, на котором, предположительно, видна округлость Земли[26].

30 сентября 1933 года стратостат СССР-1 совершил рекордный подъём на высоту 19 км с экипажем в составе: Бирнбаум Э. К., Годунов К. Д., Прокофьев Г. А.[26]

30 января 1934 года рекорд высоты в 22 000 м был взят на советском стратосферном аэростате «Осоавиахим-1». Данный рекорд был омрачён печальным событием: во время спуска погибли аэронавты П. Ф. Федосеенко, А. Б. Васенко и И. Д. Усыскин[27]. Гелиевый аэростат Explorer II, пилотируемый офицерами Авиационного корпуса Сухопутных войск США (капитаном Оврилом А. Андерсеном, майором Уильямом Кепнером и капитаном Альбертом У. Стивенсом), достиг новой рекордной высоты в 22 066 м 11 ноября 1935 года.

Текущий рекорд высоты для многоместного пилотируемого аэростата был установлен 4 мая 1961 года: Малкольм Росс и Виктор Пратер на шаре Stratolab VE стартовали с палубы корабля USS Antietam в Мексиканском заливе и поднялись на высоту 34 668 м[26][28].

Текущий рекорд стратосферного полёта на одноместном аэростате установил 24 октября 2014 года Алан Юстас, поднявшись над американским штатом Нью-Мексико на высоту около 41 421 метра в скафандре, прикреплённом к воздушному шару[29].

Рекорд высоты для беспилотного шара составляет 53,0 км; шар был запущен JAXA 25 мая 2002 года из префектуры Иватэ, Япония. Это самая большая высота, когда-либо достигнутая воздухоплавательным аппаратом[30].

Полёт Фёдора Конюхова на воздушном шаре в мае 2017 года. За 11 дней, проведённых в одиночестве на аэростате, путешественник установил сразу четыре мировых рекорда. Экспедиция по праву стала самой быстрой «кругосветкой», самой протяженной — 35 тысяч км и совершенной на максимальной высоте — 11,2 км. К тому же это единственный случай в истории воздухоплавания, совершённый успешно с первой попытки[31].

В культуре

Во многих произведениях литературы, а также в ряде фильмов, воздушные шары становятся не только частью элементов картины, но и сюжетообразующими элементами. На воздушных шарах путешествуют как герои сказочных произведений, так и персонажи исторических художественных книг и даже современных фильмов[5].

- В романе Жюля Верна «Таинственный остров» главные персонажи прилетают из США на остров Линкольна на воздушном шаре.

- В «Волшебнике Изумрудного города» Александра Волкова Гудвин прилетает из Канзаса в Волшебную страну на воздушном шаре.

- В «Приключениях Незнайки и его друзей» Николая Носова главные персонажи прилетают из Цветочного города в Зелёный город на воздушном шаре.

- В 1873 году венгерский художник Пал Синьеи-Мерше написал картину «Воздушный шар».

- 30 августа 2019 года вышел фильм Тома Харпера «Аэронавты» о легендарном подъёме Джеймса Глейшера 5 сентября 1862 года. Роль воздухоплавателя сыграл Эдди Редмэйн.

- В романе Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре» — главные герои на воздушном шаре намереваются пересечь Африку.

Примечания

Литература

- Эмден Р. Основы пилотажа аэростатов.— М.; Л., 1936.— 135 с. (DjVu-файл, 5,6 МБ; см. также оригинальное немецкое издание, 1910 г.; пилотаж газовых аэростатов)

- Silberer V. Grundzüge der praktischen Luftschiffahrt — Berlin, 1909. (нем.) (эксплуатация газовых аэростатов; см. не DjVu, а PDF-файл)

Ссылки

- Аэростат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.