Бажан, Николай Платонович

Никола́й (Микола[2]) Плато́нович Бажа́н (укр. Мико́ла Плато́нович Бажа́н; в 1920-е годы псевдоним поэта-футуриста — Ник Бажан, укр. Нік Бажан, 26 сентября [9 октября] 1904, Каменец-Подольский — 23 ноября 1983, Киев) — советский поэт[2], переводчик, публицист, культуролог, энциклопедист и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974), народный поэт Узбекской ССР (1974), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1964), заслуженный деятель науки Украинской ССР (1966). Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1971)[3].

Что важно знать

| Микола Бажан | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| укр. Микола Платонович Бажан | |||||

| Имя при рождении | Николай Платонович Бажан | ||||

| Псевдонимы | Ник Бажан (Нік Бажан) | ||||

| Дата рождения | 26 сентября (9 октября) 1904 | ||||

| Место рождения |

Каменец-Подольский, Подольская губерния, Российская империя |

||||

| Дата смерти | 23 ноября 1983[1] (79 лет) | ||||

| Место смерти | |||||

| Гражданство (подданство) | |||||

| Род деятельности | поэт, публицист, переводчик | ||||

| Годы творчества | 1924—1978 | ||||

| Направление | футуризм, социалистический реализм | ||||

| Жанр | стихотворение, поэма | ||||

| Язык произведений | украинский | ||||

| Дебют | «17-й патруль» (1926) | ||||

| Премии |

|

||||

| Награды | |||||

| Автограф |

|

||||

Биография

Родился 26 сентября (9 октября) 1904 года в Каменце-Подольском (ныне Хмельницкой области Украины) в семье военного топографа. Украинец. В 1910 году отца перевели в Умань, где прошли детские годы будущего поэта. Здесь Бажан учился в кооперативном техникуме и параллельно в 1920—1921 годах занимался изучением авангардного сценического искусства в студии «Кийдрамте» (Киевский драматический театр) под руководством Леся Курбаса. Пишет стихи, составившие рукописный сборник «Контрасты настроения» (1920—1921).

В 1921 году переезжает в Киев, где учится в Кооперативном институте (1921—1923), а затем в Киевском институте внешних связей (1923—1925). В 1923 году по приглашению молодого писателя Михайля Семенко присоединяется к группировке панфутуристов, идёт работать в редакцию газеты «Большевик». В этой газете в 1923 году опубликовано первое стихотворение Бажана «Руро-марш» и другие произведения в футуристическом духе.

Бажан принадлежал к изначальным сторонникам революции не столько из-за политических взглядов, сколько из-за своего авангардизма в искусстве. Ему казалось, что грандиозный социальный катаклизм даст новую жизнь Украине, освободит её творческие силы. В отличие от многих поэтов старшего поколения, Бажан сразу принял большевистский режим.

В 1925 году Бажан присоединяется к группировке Хвылевого. Вскоре выходит первый сборник стихов «17-й патруль» (1926), который органично вписывался в господствовавший тогда в большевистской поэзии пафос романтизации пролетариата и чекистов («лирическое одушевление двадцатидвухлетнего автора преобразило суровую реальность войны, придало ей черты сказочные»)[4].

Начиная со сборника «Резная тень» (1927) Бажан всё больше определяется как поэт барочной эстетики, неутомимого и многоярусного разворачивания темы, изобретательного и роскошного переплетения мотивов, органичного соединения брутального и патетического. Шедевром этого стиля является цикл «Здания» (1929), в котором Бажан проявляет себя как поэтический интерпретатор энергии человеческих дел, различных форм этих дел, в том числе эксцентричных.

В «Смерти Гамлета» (1932) он откровенно противопоставляет общечеловеческие символы гуманистической культуры как лживые ленинской безоглядности как истине (нравственно всё, что служит революции, и только это). В этом произведении поэт провозглашает анафему «абстрактному гуманизму», которая стала надоедливым лейтмотивом всей последующей партийной идеологии. Ещё сильнее эта тема звучит в «Трилогии страсти» (1933), поэт с ненавистью истребляет в себе всё, что мешает ему стать тем, чего требует время — бойцом централизованной классовой морали.

После 1933 года из-под пера Бажана выходит преимущественно партийная патетика — изобретательная, мастерски выполненная: поэмы «Бессмертие» (1937), «Мать» (1938), «Отцы и сыновья» (1939). Традицию барочного одописания, литературно близкую поэту, продолжает «Товарищ стоит в звездоносном Кремле» (1932).

Его мастерство проявляется также в культурологических стихотворениях, обращении к духовному наследию народов СССР, интерпретации явлений мирового искусства, сциентизме — научной поэзии: поэма «Число» (1931).

Особый период в жизни и творчестве Бажана — годы войны с немецко-фашистскими захватчиками. Произведения этих лет остро отражают беду народа, опасность, нависшую над ним, патриотический подъём, общесоветские формы которого вмещают и чисто национальные переживания: «Клятва» (1941), «Даниил Галицкий» (1942), «Сталинградская тетрадь» (1943).

В первые послевоенные годы Бажан создаёт «У Спасской башни» (1952), в борьбе против украинского национализма стремится развенчивать «загнивающий» империалистический Запад («Английские впечатления», 1949).

Бажан создаёт сборники «Мицкевич в Одессе» (1957), «Итальянские встречи» (1961). Цикл «Перед статуями Микеланджело» из последнего сборника заставляет вспомнить барочную резьбу его ранних «Зданий», но уже во всей зрелости мастера. Глубокий философский трагизм звучит в стихотворениях и поэмах сборника «Уманские воспоминания» (1972).

Оттепель дала возможность Бажану вспомнить о многих мрачных страницах прошлого. О его репрессивной тяжести, но и об уроках нравственного, духовного противостояния им говорится в поэме «Полёт сквозь бурю» (1964).

Вершиной творчества позднего Бажана стали восемь «Ночных концертов» из сборника «Знаки» (1978). Они ещё раз подтвердили его уникальную способность конгениального переживания и претворения в слове шедевров искусства, на этот раз музыкального.

В 1970-е годы Бажан обратил внимание на молодого поэта М. А. Фишбейна, который стал его литературным секретарём, а в дальнейшем — известным поэтом Украины.

Бажан — выдающийся мастер художественного перевода. Крупнейшим достижением является его перевод поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели (1935; премия Грузинской ССР, 1937). Среди мастерски выполненных Бажаном переводов — «Буря» Шекспира, произведения Данте, Гёте, Гейне, Гёльдерлина, Мицкевича. Особую роль для молодой украинской поэзии сыграли его переводы из Рильке. Также Бажан является автором перевода гимна СССР на украинский язык[5].

В 1941 году выступал с отчётным докладом на Всеукраинской конференции КП(б)У. В период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов — в действующей армии, был редактором газеты «За Советскую Украину». [1] В 1943—1948 годах — заместитель Председателя Совета Министров Украинской ССР, советник представительства Украины в ООН. В 1946—1962 годах — депутат ВС СССР. В 1953—1959 годах — председатель СП Украинской ССР. Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1957—1983 годах являлся главным редактором Украинской советской энциклопедии. Под его руководством были изданы Украинские советские энциклопедии в 17 томах (1959—1965) и в 12 томах (1977—1985), «История украинского искусства» в 6 томах (1966—1968; Государственная премия УССР, 1971), «Шевченковский словарь» (1976—1977). Академик АН УССР (1951).

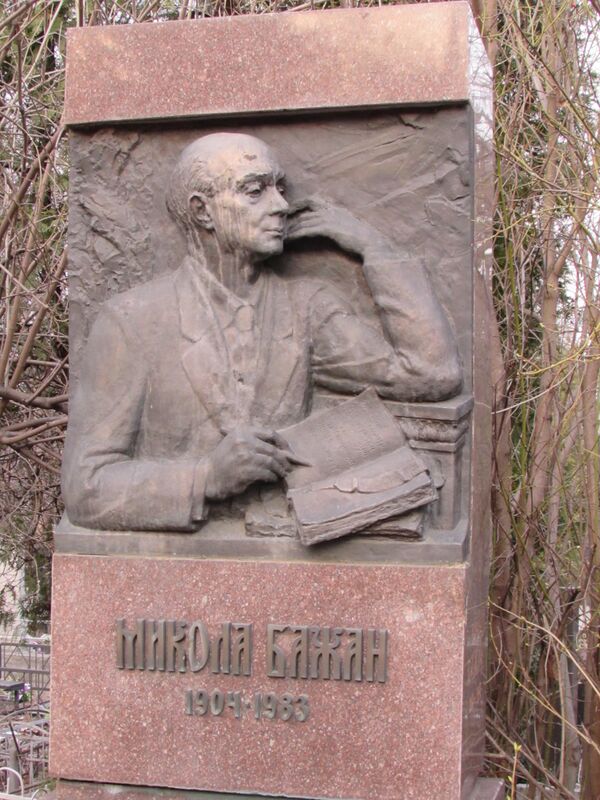

Н. П. Бажан умер 23 ноября 1983 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награды и премии

- Герой Социалистического Труда (27.09.1974)

- пять орденов Ленина (31.01.1939; 09.10.1954; 24.11.1960; 08.10.1964; 27.09.1974)

- орден Октябрьской Революции (02.07.1971)

- орден Красного Знамени (1.04.1943) — Указ Президиума Верховного Совета СССР, опубликован в газете «Правда»,[6] газете «Известия»[7]

- два ордена Трудового Красного Знамени (23.01.1948; 28.10.1967)

- медали

- Ленинская премия (1982) — за стихотворный сборник «Знаки» (1979)

- Сталинская премия второй степени (1946) — за поэму «Даниил Галицкий» (1942), стихотворение «Клятва» (1941), сборник стихов «Сталинградская тетрадь» (1942)

- Сталинская премия второй степени (1949) — за сборник стихов «Английские впечатления» (1949)

- Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1965) — за поэму «Полёт сквозь бурю» (1964)

- народный поэт Узбекской ССР (1974)

- заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1964)

- заслуженный деятель науки Украинской ССР (1966)

Семья

- Первая жена — Галина Симоновна Коваленко (1905—1989), актриса театра «Березиль», затем переводчица. Дочь — Майя.

- Вторая жена — Нина Владимировна Лауэр.

Увековечение памяти

В честь Н. П. Бажана названы проспект в Киеве, а также улицы в Хмельницком и Харькове.

В столице Украины на ул. Терещенковской действует Киевский литературно-мемориальный музей-квартира Миколы Бажана, открытый в 2004 году в помещении квартиры, где около сорока лет проживал поэт.

В Соломенском районе Киева имя Миколы Бажана носит библиотека литературы по вопросам искусств.

Сочинения

- «Контрасты настроения» (1920—1921, опубликован в 1975).

- «17-й патруль» (1926).

- «Резная тень» (1927).

- «Здания» (1929).

- «Ямбы» (1940).

- «Клятва» (1941).

- «Сталинградская тетрадь» (1943).

- «В дни войны» (1945).

- «Английские впечатления» (1949).

- «У Спасской башни» (1952).

- «Мицкевич в Одессе» (1957).

- «Итальянские встречи» (1961).

- «Четыре рассказа о надежде. Вариации на тему Рильке» (1966).

- «Уманские воспоминания. Новеллы в стихах» (1972).

- «Знаки» (1978).

- «Разговор сердец» (1929).

- «Гетто в Умани» (1930).

- «Гофманова ночь» (1930).

- «Слепцы» (1931).

- «Число» (1931).

- «Смерть Гамлета» (1932).

- «Трилогия страсти» (1933).

- «И солнце такое прозрачное» (1934).

- «Бессмертие» (1937).

- «Мать» (1938).

- «Отцы и сыновья» (1939).

- «Даниил Галицкий» (1942).

- «Полёт сквозь бурю» (1964).

- «Ночные размышления старого мастера» (1976).

- «А. П. Довженко» (1930)

- «Думы и воспоминания» (1982).

- 1926 — Алим

- 1927 — Микола Джеря

- 1929 — Приключения полтинника

- 1930 — Студентка (совм. с А. Я. Каплером, которым по сценарию в том же году был поставлен фильм «Право на женщину»).

- 1930 — Кварталы предместья

- 1931 — Год рождения 1917

- 1931 — Марш шахтёров

Издание сочинений

- Твори в чотирьох томах. — Київ, 1974—1975.

- Твори в чотирьох томах. — Київ, 1984—1985.

- Избранные произведения в двух томах. — М., 1984.

Библиография

- Дзюба І. Запрошення до робітні майстрів. — Київ, 2002.

Примечания

Ссылки

- Бажан / Ю. Я. Барабаш // Анкилоз — Банка. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 645. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 2). — ISBN 5-85270-330-3.

- Николай Платонович Бажан. Сайт «Герои страны».