Средний Урал

Сре́дний Ура́л — наиболее низкая часть Уральских гор, ограниченная широтами Конжаковского Камня на севере и горы Юрма на юге (59°40' — 55°25' северной широты)[2][3][4][5], согласно некоторым другим источникам — от горы Ослянка до широтного участка реки Уфы[1][6] (примерно между 56° и 59° северной широты[7]).

Средний Урал хорошо обособлен орографически: Уральские горы здесь понижаются, а строго меридиональное простирание горного пояса сменяется юго-юго-восточным. Вместе с Южным Уралом Средний Урал образует гигантскую дугу, обращённую выпуклой стороной на восток, дуга огибает Уфимское плато — восточный выступ Русской платформы[8].

Что важно знать

| Средний Урал | |

|---|---|

| Характеристики | |

| Период образования | Карбон, Пермь, Триас |

| Длина | 400 км |

| Ширина | 25—90 км |

| Высшая точка | |

| Высочайшая вершина | Ослянка |

| Высшая точка | 1119[1] м |

| Расположение | |

| 57°30′ с. ш. 60°00′ в. д.GЯO | |

| Страна | |

| Субъекты РФ | Свердловская область, Пермский край, Челябинская область, Башкортостан |

Рельеф и геологическое строение

Новейшие тектонические движения неогена-антропогена слабо отразились на Среднем Урале, поэтому он представляет собой невысокий пенеплен, с изолированными, мягко очерченными вершинами и кряжами, сложенными из наиболее плотных кристаллических пород. Поэтому он предстаёт перед нами в виде невысокого пенеплена. Линия Пермь — Екатеринбург пересекает Урал на высоте 410 м. Отметка самых высоких вершин — 700—800 м, редко больше[8]. Самая высокая гора — Ослянка, вершина которой достигает 1119 метров. Другие горные вершины: Качканар (887 м), Старик-Камень (755 м), Шунут-Камень (726 м), Белая, Волчиха, Азов-гора, Сугомак, Егоза[1].

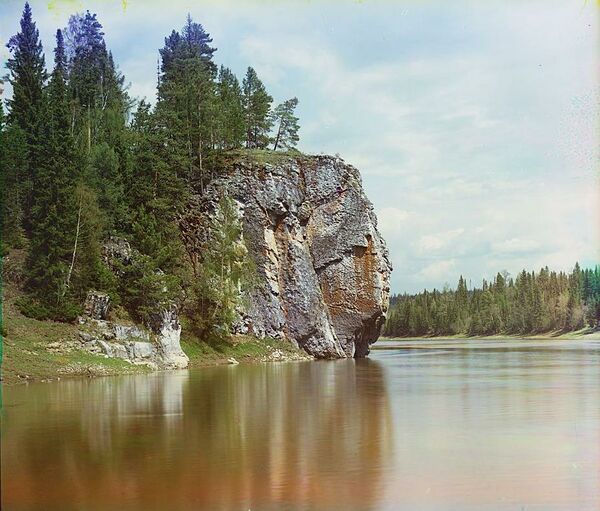

Долины рек на Среднем Урале сравнительно широкие, разработанные. Лишь местами прямо над руслом нависают живописные кручи и утёсы.

Ширина горной полосы на Среднем Урале достигает 25-30 км, а вместе с предгорьями 80-90 км[6]. С запада к горам примыкает холмистое Предуралье с преобладанием карстового рельефа, приуроченного к палеозойским карбонатным породам и гипсам. Особенно обильны карстовые формы на Уфимском плато, расчленённом глубоко врезанными долинами рек Ай, Юрюзань и Уфа.

Зауралье характеризуется сопочным и увалистым рельефом, а также густой озёрной сетью и огромными массивами болот в северной части. У подножия гор Среднего Урала прослеживаются две цепочки тектонических озёр: к северу от Екатеринбурга и в южной части (Каслинская), продолжающаяся на Южном Урале.

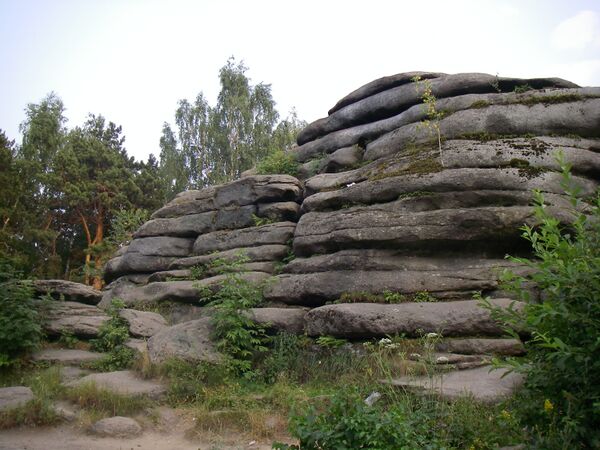

Поскольку Урал — очень древние горы, образовавшиеся в эпоху герцинской складчатости около 300 млн лет назад, в черте города Екатеринбурга нет значительных возвышенностей с сильным уклоном. Горные склоны частично разрушены, выположены. Для данной территории характерны средне- и сильно выветрелые выходы гранитов на поверхность в виде скал или «каменных палаток». Среди наиболее известных: скалы Шарташские каменные палатки, скалы Змеиная горка (Шабровские палатки), скалы Северские, скалы Чёртово городище, скалы на вершине горы Пшеничной[9]. На широте города Екатеринбурга полоса предгорий представляет собой невысокие, но длинные вытянутые с севера на юг увалы, которые чередуются с широкими понижениями. Высота их колеблется в пределах от 280 до 300 м. Понижения нередко заняты болотами. Уральские горы в этом месте образуют седловину, они сглажены, невысоки. Данная часть Урала служит естественными воротами из центральных районов России в Сибирь[10].

Климат

В формировании климата Среднего Урала играют главную роль западные ветры, дующие с Атлантического океана. Из-за смены тёплых и холодных потоков погода нередко меняется не только в течение недели, но и суток. Удалённость от Атлантического океана и соседство Сибири делают климат Среднего Урала континентальным, что сказывается в более резких сменах температур[11].

Уральские горы являются препятствием при перемещении воздушных масс с запада на восток. По этой причине на западном горном склоне осадков значительно больше, нежели на восточном. В то же время горы не мешают перемещению воздуха в южном или северном направлениях. Холодный воздух Арктики нередко проникает вдоль хребта далеко к югу, а тёплый и сухой с юга продвигается на север. Особенно весной и летом, к востоку от Урала эти перемещения вызывают неустойчивую погоду[11]. Средняя температура января составляет −18 °C, но случаются и морозы до −50 °C. Средняя температура июля +18 °C[1]. Безморозный период продолжается на юге Среднего Урала 110—120 дней, на севере 90—95 дней[11]. На востоке ежегодно выпадает 400—500 миллиметров осадков, на юго-востоке до 380 миллиметров, на севере до 700 миллиметров[1].

Зима длится около 5 месяцев, с ноября до апреля, и начинается с появлением устойчивого снежного покрова. При ясном небе и безветрии, когда приходит сильно охлаждённый воздух из Арктики, наступают сильные морозы (от −20 до −40 °C). Зима — наиболее устойчивый сезон года. Оттепели и дождь среди зимы — редкое явление и чаще наблюдается в юго-западных районах Среднего Урала. В зимний период в горах накапливается масса снега. Тает он на юго-востоке Среднего Урала в середине апреля, а на северо-востоке — в конце апреля. На вершинах гор и в густых лесах таяние продолжается и в мае[12].

Весна продолжается с апреля до конца мая. В этот период нередко холода приходят снова, связано это с распространением воздуха с севера области. Морозы прекращаются обычно в мае, но заморозки по ночам продолжаются до конца весны[12].

Лето в горах прохладнее и короче, чем в соседних районах. Лето на Среднем Урале нередко связано с пасмурными, дождливыми днями и похолоданиями. В южной части сухая погода чаще бывает в июне, в остальной части Среднего Урала — в июле[12].

Осень начинается в сентябре и продолжается весь октябрь. Часто идут моросящие дожди, начинается постепенное понижение температуры, возрастает облачность. В редкие годы осень бывает с устойчивой сухой погодой, хорошим грибным урожаем[12].

Гидрография

Реки относятся к бассейнам Волги (Чусовая, Уфа) и Оби (Исеть, Тура, Пышма, Реж)[1]. Вследствие сильной разрушенности Средний Урал по существу потерял водораздельное значение. Линия водораздела смещена на восток от горной оси. Так, относящиеся к бассейну Волги реки Чусовая и Уфа начинаются на восточных склонах Среднего Урала и перепиливают его осевую часть[8].

Реки Среднего Урала характерны медленным, спокойным течением. В долинах их часто встречаются береговые утёсы, называемые «бойцами» или «камнями». Вскрываются реки в апреле, а замерзают в конце октября. При таянии снега весной уровень воды повышается более чем на 5 м, и в это время туристы совершают сплав на плотах и байдарках[13].

Река Исеть, крупный приток Тобола — главный водоток на территории столицы Урала — Екатеринбурга. Основной ее источник питания: сток от выпадения осадков и снеготаяния. Среднемноголетний расход — 5,5 м³/с. Средние высоты долины реки: по правобережью 280—300 м, по левобережью 250—270 м. Русло Исети в районе города отличается сильной зарегулированностью: из-за постройки четырёх плотин и образования водоёмов (прудов) сток реки принял озёрный характер. Все пруды расположены в черте города: Парковый (пруд находился у южной границы парка им. Маяковского, был окончательно ликвидирован в 2016 году) .

Вторая по значимости река города Екатеринбурга — Патрушиха, впадающая в Исеть в районе Нижне-Исетского водохранилища, образует 2 пруда в микрорайоне УНЦ, 2 пруда в микрорайоне Елизавет, и пруд Спартак в микрорайоне Уктус, рядом с одноимённой горой. Также к крупным притокам относят реки Решётку (правый приток Исети, устье находится в окрестностях железнодорожной станции Палкино в Железнодорожном районе) и Исток (левый приток, протекает в восточной части города). Несколько малых притоков Исети на данный момент полностью скрыты в подземные коллекторы, в том числе реки Мельковка, Осиновка, Ольховка, Акулинка, Монастырка, Черемшанка, Банная и Чёрная[14]. Река Пышма впадает в реку Туру. Река Калиновка впадает в реку Камышенку, которая формируется сточными водами северных очистных сооружений МУП «Водоканал». В торфяных болотах в 2-х км от озера Шарташ находятся истоки реки Берёзовки.

Озёра на Среднем Урале размещены неравномерно. В горной части на юго-западе озёр мало, большая часть озёр расположена в восточных предгорьях (Таватуй, Исетское, Шарташ)[13].

В широких долинах Тавды, Ницы, Уфы можно встретить пойменные озёра-старицы. Во многих из них на дне отлагается ил, образующийся в результате разложения отмерших водорослей и мелких организмов. На Среднем Урале много прудов и водохранилищ. Большинство их было создано для нужд горнозаводской промышленности в XVIII—XIX вв. и сохранилось до наши дней. Площадь наиболее крупных прудов достигает 8—15 км². Они являются водохранилищами для создания запаса воды на зимнее и летнее время (Верх-Исетский, Верх-Нейвинский, Верхне-Уфалейский, Нижне-Тагильский, Невьянский пруды, Аятское, Волчихинское, Долгобродское, Нязепетровское водохранилища)[13].

Флора

Подножия Среднего Урала на севере покрыты южной тайгой, а южнее — лесостепью. Остепненность Среднего Урала намного сильнее по восточному склону. Если на западном склоне встречаются лишь отдельные лесостепные острова, окружённые со всех сторон южной тайгой (Кунгурский и Красноуфимский), то в Зауралье лесостепь идёт непрерывной полосой до 57° 30' с. ш. Однако сам Средний Урал — это область не лесостепного, а лесного ландшафта. Леса здесь сплошь покрывают горы; выше верхней границы леса поднимаются лишь очень немногие горные вершины. Основной фон дают еловые, елово-пихтовые южнотаёжные леса, прерывающиеся на восточном склоне хребта сосновыми борами. На юго-западе области встречаются смешанные хвойно-широколиственные леса, в составе которых много липы. По всему Среднему Уралу, особенно в его южной половине, широко распространены березняки, многие из которых возникли на месте вырубленной елово-пихтовой тайги[8].

Под южнотаёжными лесами Среднего Урала, как и на равнинах, развиты дерново-подзолистые почвы. У подножий на юге области они вытесняются серыми лесными почвами, местами выщелоченными чернозёмами, а в верхней части лесного пояса — горно-лесными кислыми неоподзоленными почвами[8].

Пару столетий назад животный мир был богаче, чем сейчас. Распашка, охота, вырубка лесов вытеснили и уничтожили места обитания многих животных. Исчезли дикие лошади, сайгаки, дрофы, стрепеты. Вглубь тундры откочевали стада оленей. Зато на распаханных землях распространились грызуны (хомяки, полевые мыши). На севере можно встретить обитателей тундр — северных оленей, а на юге типичных жителей степей — сурков-байбаков, землероек, змей и ящериц. Леса населены хищниками: бурыми медведями, волками, росомахами, лисицами, соболями, горностаями, рысями. Водятся в них копытные (лоси, олени, косули и др.) и птицы различных видов, например: орлы или снегири. По речным долинам встречаются выдра и бобр. В Ильменском заповеднике удачно была проведена акклиматизация пятнистого оленя, расселены также ондатра, бобр, марал, выхухоль, енотовидная собака, американская норка, баргузинский соболь[источник не указан 3858 дней].

Городская растительность крупнейшего города Среднего Урала — Екатеринбурга отличается высоким флористическим богатством. На территории Шарташского лесопарка произрастают сосны, ряска малая, вольфия, элодея канадская, рогоз широколистный, сабельник болотный, частуха обыкновенная, черника, щитовник мужской, щитовник картузианский, купена аптечная, фегоптерис связывающий, пузырник ломкий, голокучник обыкновенный, в Уктусских горах — сосны, берёзы, редкие и реликтовые вудсия эльбская, жабрица Крылова, смолёвка башкирская[15]. На территории Екатеринбурга расположен ботанический заказник по охране редких видов орхидей. Среди них ветровник вильчатый, болотноцветник щитолистный, спаржа лекарственная, астра альпийская, пололепестник зелёный, венерин башмачок крапчатый, наперстянка крупноцветковая, гудайера ползучая, тимьян уральский и другие[16]. Из птиц в черте города обитают около 50 гнездящихся видов, среди них: зяблик, рябинник, садовая славка, зелёная пеночка, садовая камышовка, большая синица, дрозд, обыкновенная иволга, обыкновенная пищуха, обыкновенная овсянка, обыкновенная чечевица, свиязь, озёрная чайка, сапсан, чеглок, перепелятник, длиннохвостая неясыть, желна и другие[17]. В окрестностях Екатеринбурга водится 11 видов сов: белая сова, филин, ушастая сова, болотная сова, сплюшка, мохноногий сыч, воробьиный сычик, ястребиная сова, серая неясыть, уральская неясыть, бородатая неясыть[18]. Так как город Екатеринбург расположен в Зауральской предгорной провинции, то для него характерно наличие типичных видов лесной фауны. Существование таких видов возможно только в сохранившихся парковых и лесопарковых зонах[19]. В городской черте водятся два вида пресмыкающихся: живородящая ящерица и обыкновенная гадюка[20]. Из амфибий отмечают травяную лягушку, обыкновенную жабу, обыкновенного тритона и озёрную лягушку[21][22][23]. Млекопитающие представлены шестью отрядами. Из рукокрылых можно встретить три вида: прудовую ночницу, северного кожанка и двуцветного кожана. Отряд хищных представлен семействами псовых, куньих и кошачьих. В черте города можно встретить лисицу обыкновенную, ласку и горностая. Из отряда зайцеобразных — зайца-беляка. Иногда в лесопарках можно встретить лося. Из самого многочисленного отряда грызунов можно увидеть белку обыкновенную, мышовку лесную, ондатру, 10 видов полёвок и мышей. Из насекомоядных — крота, ежа и кутору обыкновенную[24][25].

Хозяйственное значение

На Среднем Урале много полезных ископаемых, особенно металлов: (железо, медь, золото и др.) и камней (малахит и др.). Многие рудники используются уже несколько столетий и почти выработаны.

Исследования археологов показали, что территория Среднего Урала была заселена ещё в палеолите (около 50 тысяч лет назад[26]), судя по найденным останкам животных в то время здесь простирались степи. После отступления ледника территория была заселена вторично, найдены многочисленные стоянки времён неолита, медного и железного веков. Здесь сформировались важные металлургические центры доисторической эпохи.

Стоянка первобытных людей позднего палеолита обнаружена у Медведь-камня в окрестности Нижнего Тагила. В местах поселений племён эпохи неолита и бронзового века сейчас располагаются населённые пункты и части городов (Шарташ, Палкино, Коптяки). Жертвенные места древних людей найдены на Среднем Урале вблизи многочисленных каменных палаток, Чёртова городища, Азов-горы, Маркова Камня, вдоль поймы реки Уфы. До появления на Среднем Урале русских здесь жили манси (в средней и северной части края), башкиры (в южной части) и сибирские татары (на востоке, в Зауралье).

Административно-территориальное деление

На территории Среднего Урала находятся два федеральных округа Российской Федерации — Приволжский и Уральский, а также субъекты Российской Федерации — Пермский край и Свердловская области (основная часть), Челябинская область и Республика Башкортостан (частично, только северные окраины данных регионов)[27].

Примечания

Литература

- Пончиков Е., Истомин П. Маршруты Среднего Урала. — М.: Физкультура и спорт, 1971. — (По родным просторам).

Ссылки

- Средний Урал // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Географические объекты Среднего Урала