Гражданская война в Финляндии

| Гражданская война в Финляндии | |||

|---|---|---|---|

Парад в честь возвращения финских егерей из Германии в Вааса, февраль 1918 года. | |||

| Дата | 27 января — 16 мая 1918 | ||

| Место |

|

||

| Итог | Победа Белой армии, отступление Красной гвардии в Россию, развёртывание белого террора, Финляндия оказывается в сфере влияния Германии до Ноябрьской революции | ||

| Противники | |||

|

|||

| Командующие | |||

|

|||

| Силы сторон | |||

|

|||

| Потери | |||

|

|||

|

|||

Гражда́нская война́ в Финля́ндии (фин. Suomen sisällissota) была частью национального и социального брожения, вызванного Первой мировой войной в Европе. Финская гражданская война была одним из многих национальных и социальных конфликтов в послевоенной Европе, она шла с 27 января по 15 мая 1918 года между «красными» (фин. punaiset, punikki), радикальными левыми, возглавляемыми Советом народных уполномоченных Финляндии; и «белыми» (фин. valkoiset), буржуазно-демократическими силами финского Сената. Красных поддержала Российская Советская Республика, тогда как белые получали военную помощь от Германской империи и, неофициально, от Швеции (шведские добровольцы, военный контингент и силы флота на Аландских островах).

Во время войны Финляндия стояла на грани голода из-за постоянного недостатка продовольствия. Обе стороны противостояния прибегали к внесудебным казням и террору.

Название

У гражданской войны несколько названий, которые отражают разные политические, общественные и идеологические взгляды на этот конфликт: «освободительная война», «классовая война», «красный мятеж», «крестьянский бунт», «гражданская война», «революция», «восстание», и «братоубийственная война». При первом упоминании этого конфликта Совет народных уполномоченных Финляндии использовал название «Революция». Красные также использовали термины «классовая война» и «восстание», кроме того, фраза «битва за свободу» часто присутствует в некрологах и на могилах красногвардейцев. Выражение «гражданская война» широко использовалось во время войны обеими сторонами. Белые использовали термины «красный мятеж» и «мятеж». В конце войны при её описании начали подчёркивать национальный характер освободительной войны против России и поддерживаемых ею красных. В настоящее время в исторических исследованиях применяют главным образом термин «внутренняя война» (фин. sisälissota), который нейтрален и подразумевает также участие других государств[источник не указан 3046 дней].

Предыстория

Предпосылки

Февральская революция 1917 года в Российской империи с новой силой разожгла в Великом княжестве Финляндском огонь надежды на независимость, ввиду того, что после вынужденного отречения от престола 2 (15) марта 1917 императора Николая II, носившего также титул Великий князь Финляндский, в пользу своего брата Михаила Александровича и непринятия последним престола, претендентов как на российский, так и на финляндский престол не было.

Кроме того, в марте, в Петрограде было сформировано Временное правительство России князя Георгия Львова которое 7 (20) марта 1917 издало специальный манифест о Финляндии[6], как прежде это делал российский император. Манифестом объявлялось восстановление в полном объёме действия так называемой конституции Финляндии (Закон о форме правления Швеции 1772 года и Закон о союзе и защите 1789 г.), ограниченной до этого целым рядом манифестов и постановлений Российской империи. Этим актом Временное правительство России «торжественно подтверждало» «Финляндскому народу, на основе его конституции, незыблемое сохранение его внутренней самостоятельности, прав его национальной культуры и языков»[6]. В Финляндии с уважением отнеслись к манифесту, как и раньше к царским указам[7].

13 (26) марта 1917 на смену русифицированному сенату Боровитинова был образован новый — финский коалиционный сенат Токоя. В него вошли представители Социал-демократической партии Финляндии и блока буржуазных партий (Финская партия, Младофинская партия, Земельный союз (крестьянский союз, аграрная лига), Шведская народная партия). По отношении к России сенаторы делились на два направления — соглашательское и конституционное. Заместителем председателя стал социал-демократ, глава профсоюзов Оскари Токой. Председателем финского сената по-прежнему являлся русский генерал-губернатор Финляндии. Временное правительство 31 марта назначило на эту должность Михаила Стаховича.

Временное правительство России утвердило сенат Токоя, начавший деятельность, как лояльный представитель российского Временного правительства. Легитимность сената Финляндии исходила из легитимности российского Временного правительства. Участие социалистов в финском сенате было необходимо для предотвращения возможных беспорядков рабочих, хотя и затрудняло сотрудничество с Временным правительством России, где преобладали представители Конституционно-демократической партии — кадеты. При этом, политика партий, вошедших в финский сенат, совпадала с политикой национальной самостоятельности и парламентаризма. Революция в Финляндии протекала в основном в стенах сената, нося конституционный характер.

Сенат Токоя внёс во Временное правительство России законопроект «О передаче решения некоторых дел сенату и генерал-губернатору». Расширение автономии намечалось путём раздела власти Великого князя Финляндского: сенату Финляндии — решение финляндских дел, кроме общероссийских, и касающихся русских граждан и учреждений; остальное, включая созыв и роспуск парламента — Временному правительству России. Законопроект соответствовал Акту от 7(20) марта и юридически был неуязвим, но российское Временное правительство первого состава его отвергло. Ответной реакцией стало усиление финляндского сепаратизма.

В апреле в Петрограде разразился первый правительственный кризис, в июне произошёл второй, в июле — третий. 8 (21) июля 1917 Георгия Львова на посту министра-председателя сменил А. Ф. Керенский, который также сохранил пост военного и морского министра. В разгар июльского кризиса парламент Финляндии провозгласил независимость Великого княжества Финляндского от России (официально — Российской империи) во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного правительства России вопросами военной и внешней политики. 5 (18) июля 1917, когда не ясен был исход восстания большевиков в Петрограде, парламент Финляндии одобрил социал-демократический проект о передаче себе верховной власти. Однако этот закон о восстановлении автономных прав Финляндии был отклонён Временным правительством России, парламент Финляндии распущен, а его здание заняли российские войска.

1 (14) сентября 1917 года Временное правительство России приняло постановление, в соответствии с которым на территории бывшей Российской империи была провозглашена буржуазно-демократическая Российская республика и был окончательно ликвидирован монархический способ правления в России (до созыва Учредительного собрания). Основным законом Финляндии, определяющим верховную власть, оставался закон от 1772 года, наоборот, утверждавший абсолютизм. Этот же закон в § 38 предусматривал в случае отсутствия претендента на трон избрание новой высшей власти («новой династии») палатой представителей, что впоследствии и было использовано.

Несмотря на это, Временное правительство России продолжало рассматривать Финляндию как часть России, и 4 (17) сентября 1917 им был назначен новый генерал-губернатор Финляндии — Николай Виссарионович Некрасов. А 8 сентября был сформирован последний финский сенат, имевший над собой русский контроль — Сенат Сетяля.

Провозглашение независимости

2 (15) ноября 1917 года парламент Финляндии взял на себя высшую власть в стране и 27 ноября сформировал новый состав правительства — сената Финляндии под руководством Пера Эвинда Свинхувуда (см. сенат Свинхувуда), которое уполномочило своего председателя представить в палату представителей (Эдускунта — парламент Финляндии, или «сейм», как называли его в Российской империи) проект новой конституции Финляндии.

Передавая 4 декабря 1917 проект новой конституции на рассмотрение парламенту Финляндии, председатель Сената Пер Эвинд Свинхувуд огласил заявление сената «К народу Финляндии», в котором было объявлено о намерении изменения государственного строя Финляндии (о принятии республиканского способа правления), о представлении в парламент проекта новой конституции Финляндии, а также содержалось обращение «к властям иностранных государств»[8] (в частности к Учредительному собранию России[8]) с просьбой о признании политической независимости и суверенитета народа Финляндии (которое позднее было названо «Декларацией независимости Финляндии»)[8]. Одновременно сенат представил в парламент «ряд других законопроектов, призванных облегчить осуществление наиболее неотложных мер по реформированию государства до того, как новая конституция вступит в действие»[8].

6 декабря 1917 указанное заявление (декларацию) одобрил парламент Финляндии: 100 депутатов проголосовало «за», 88 — «против», 12 воздержались. Этот день впоследствии стал национальным праздником Финляндии — Днём Независимости. После принятия декларации руководство Финляндии должно было в соответствии с существовавшим тогда международным порядком срочно начать обсуждать вопрос о независимости с правительством России. США и страны Европы не были готовы признать Финляндию до того, как это сделает Россия. До Рождества сенат Свинхувуда надеялся на то, что он мог бы обратиться за признанием независимости к Учредительному собранию, однако после Рождества по рекомендации скандинавских стран стал искать признания у Совета народных комиссаров, поскольку лишь большевики на тот момент обладали возможностями для заключения договоров. 27 декабря представители Финляндии обратились по этому вопросу в Смольный, откуда было получено согласие на признание независимости. 30 декабря в Петроград прибыла делегация во главе со Свинхувудом для вручения соответствующего ходатайства. 18 (31) декабря 1917 государственная независимость Финляндской Республики была признана Советом народных комиссаров (правительством) Российской Советской Республики, возглавляемым В. И. Лениным. После заседания Совнаркома Свинхувуд получил письменное признание независимости в собственные руки, а Ленин лично отнёс текст декрета в редакцию газеты «Известия». Для членов финской делегации оперативность принятия Совнаркомом решения была неожиданностью[9][10][11]

22 декабря 1917 (4 января 1918) произошла официальная ратификация постановления Совета Народных Комиссаров Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов (высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом государственной власти Российской Советской Республики)[11].

В течение первой недели 1918 года независимую Финляндию признали восемь стран[12]: 4 января — Россия, Франция и Швеция, 5 января — Греция, 6 января — Германия, 10 января — Норвегия и Дания, 11 января — Швейцария. Информация об этом приходила в Хельсинки с задержкой, например, о решении Франции стало известно 6 января[13].

Продовольственная ситуация

Большую долю сельского хозяйства Финляндии занимало животноводство, поэтому страна ввозила 60 % зерна из-за границы, прежде всего из Германии. Наладить собственное производство зерна в Финляндии не успели. Продовольственная ситуация ухудшилась с началом Первой мировой войны, ввоз стал возможен только из России, но на железных дорогах Российской империи установили более высокий приоритет следования военных грузов. Единственным способом решения продовольственной проблемы оставался контроль и регулирование потребления. В феврале 1917 года в Финляндии ввели продуктовые карточки, а на местах создали продовольственные комитеты, которые пытались препятствовать росту цен.

Ещё 27 июля 1917 года Вяйнё Таннер и Вяйнё Вуолийоки заключили с Временным правительством России договор о поставке до октября в Финляндию 62 000 тонн зерна, сенат согласился на предоплату 60 миллионов марок. Подобные сделки были заключены и с США. Поскольку в поставках зерна не было уверенности, 16 мая парламент одобрил закон о продовольствии, который стал основой продовольственной политики Финляндии до 1920 года. Закон нарушал неприкосновенность собственности и свободной торговли, давал правительству право на конфискацию продовольствия и назначение цен[14].

5 июня 1917 года начались принудительные изъятия излишков запасов зерна, которые следовало продавать государству. Изъятое зерно передавали продовольственным комитетам, а они распределяли его по карточкам. Летом 1917 года это касалось до 50 % населения, в 1918 — свыше 60 %. В сентябре проверка складов показала, что запасов недостаточно для того, чтобы перезимовать. Надежды на поставку зерна из США не оправдались из-за войны, Германия тоже вела с Антантой подводную войну и топила морские транспорты; желающих доставлять зерно в Скандинавии также не нашлось.

В декабре начала работу новая организация — продовольственное управление во главе с В. А. Лавониусом. Оно составило план решения продовольственной проблемы, но 22 января 1918 года члены управления подали в Сенат просьбу об отставке, — они не видели необходимой поддержки от правительства. Просьба осталась нерассмотренной — произошёл государственный переворот.

Продовольственная проблема прежде всего затрагивала недостаток зерна. Наиболее сильно нуждались рабочие и их семьи, в их рационах было всего 15—20 % от нормы зерновых продуктов. Особенно сильно дефицит продовольствия затронул города, хотя ощущался везде. При этом голода в Финляндии не было: пшеница — не единственный продукт питания для финнов, а мясо, рыба, картофель и корнеплоды не поднимались в цене так сильно. Изъятия излишков прочих продуктов производили менее рьяно, а на контрабанду смотрели сквозь пальцы.

С началом гражданской войны белым и красным пришлось решать продовольственную проблему независимо. Красные вынужденно начали обеспечивать продовольствием крупные города, при этом из-за плохих отношений с местными производителями им пришлось получать зерно от России. Обе стороны были вынуждены сократить нормы муки по карточкам[14]. 30 марта в Хельсинки прибыл поезд с сибирской пшеницей, о котором договорился Токой. Поезд шёл пять недель и доехал не полностью: при пересечении границы часть вагонов пришлось отцепить и оставить в России. Ситуация с зерном в столице приняла отчаянный масштаб, но прибытие поезда имело лишь местное значение.

Снабжение продовольствием у белых было организовано лучше, за снабжение гражданского населения у них по-прежнему отвечали местные комитеты. Они получали продовольствие из Дании, Германии и Швеции, но его также было недостаточно.

Снабжение продолжило ухудшаться и после войны: небольшое увеличение производства не смогло скомпенсировать значительно возросший спрос. Наихудшее положение было летом 1918 года, когда все запасы продовольствия кончились, а новых из-за границы не поступило. Наихудшим было положение в лагерях пленных красногвардейцев. Недостаток продовольствия исчез только весной 1919 года, когда поступила американская пшеница, снабжение городов облегчилось и власти смогли отказаться от изъятия излишков. Распределение продовольствия, полученного от местных производителей, прекратили в течение 1919 года, а импортного — в 1921 году.

Начало противостояния

В то же время умеренные и радикалы Социал-демократической партии Финляндии (СДПФ) приняли важное решение — 22 января 1918 г. на заседании Совета СДПФ был наконец образован высший революционный орган — «Исполнительный комитет финляндских рабочих»[15], который подготовил план переворота. Переворот было решено осуществить с помощью военной помощи, обещанной Лениным уже 13 января 1918 г. (спустя всего две недели после признания финской независимости), для чего нужно было обеспечить доставку оружия в Гельсингфорс, что и было сделано 23 января 1918 года[16].

Несмотря на то, что план восстания был подготовлен Исполнительным комитетом рабочих, сформированным на заседании Совета СДПФ, революционное восстание началось, «не дожидаясь руководства социал-демократии», силами пролетариата Гельсингфорса[15]. Сигналом к началу революции был красный флаг, поднятый в Гельсингфорсе вечером 27 января 1918 г. на башне Народного дома[17] (по другим источникам — «красный свет», который зажёгся вечером 26 января «над домом рабочих»[16]). (Народные дома в Финляндии были аналогичны подобным заведениям в других скандинавских странах. Находились под контролем СДПФ и осуществляли образование, просветительство и культурную деятельность «среди рабочего населения»[17].)

В первый день восставшим удалось захватить только железнодорожный вокзал. Полностью столица была под их контролем уже на следующий день, 28 января. Красная гвардия заняла столицу и был создан революционный Совет народных уполномоченных Финляндии (фин. Suomen kansanvaltuuskunta)[18], который в тот же день принял декларацию «К рабочим и гражданам Финляндии!», где объявил себя революционным правительством страны[19][20].

Декларация была опубликована на следующий день, 29 января 1918 года, в газете «Рабочий»[20][19]. В ней содержалась программа революции, которая была заявлена как социалистическая[20][19], но по сути была буржуазно-демократической[17]. На практике по инициативе рабочих стал осуществляться слом прежних государственных учреждений, устанавливаться рабочий контроль на железных дорогах, заводах, и т. п. Этот значительный революционный подъём заставил Совет народных уполномоченных проводить более решительную политику, в ходе которой был установлен контроль над частными банками, закрыта контрреволюционная пресса, создан Верховный революционный суд (фин. vallankumouksellisen ylioikeuden[21]). Рабочие советы предприятий стали органами диктатуры пролетариата.

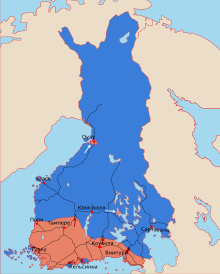

Восставшие пришли к власти и во многих других южных городах[16], таких как Або, Таммерфорс, Пори, Котка, Лахти, Выборг и других, в которых проживало около 2/3 населения страны. Под контролем прежнего правительства оставались хотя и бóльшие по территории, но гораздо меньше населённые Север и значительная часть центральной Финляндии.

Для наблюдения за исполнительной властью 14 февраля 1918 г. был создан Верховный совет рабочих Финляндии (или Центральный Рабочий Совет[19], фин. Työväen pääneuvosto[22]), который состоял из 40[22] народных депутатов, призванных контролировать деятельность Совета народных уполномоченных. Председателем Верховного Совета рабочих был Вальфрид Перттиля[21][23], в состав Совета входили[22]:

- 15 человек от СДПФ;

- 10 человек от профсоюзов;

- 10 человек от Красной гвардии;

- 5 человек от Гельсингфорсского Союза Рабочих.

Начало Гражданской войны можно определить весьма условно. Красные считали, что революция началась 27 января в 23:00, белые — что 28 января в 03:00. Но и это тоже условно — военные действия в некоторых местах начались задолго до января, особенно в Карелии. Причина этого в том, что ни одна из сторон полностью не контролировала своих сторонников. Например, известно о крупных боях у Териоки, куда 15 января 1918 года прибыл отряд Красной Гвардии Сестрорецкого оружейного завода Петрограда (вёл боевые действия в Финляндии до начала марта).[24]

Исполнительный комитет рабочих отдал приказ об аресте 46 человек, но операцию по их задержанию нельзя было назвать удачной, в частности, все сенаторы благополучно скрылись[25]. Красные пришли к власти во многих других южных городах[26]. 28 января был создан революционный Совет народных уполномоченных Финляндии (фин. Suomen kansanvaltuuskunta) во главе с Куллерво Маннером[18].

Поскольку существовала опасность обстрела столицы из крепости Свеаборг и с моря, центр обороны был перенесён в Ваасу. Туда же переехал Сенат Свинхувуда. Единый фронт между белыми и красными установился в начале войны по линии Пори-Икаалинен-Куру-Вилпула-Лянкипохья-Падасйоки-Хейнола-Мантюхарью-Савитайпале-Лаппенранта-Антреа-Раута. У обеих сторон в тылу остались центры сопротивления, которые очистили от противника к исходу февраля 1918 года. В тылу белых это были Оулу, Торнио, Кеми, Раахе, Куопио и Варкаус. В тылу красных — Уусикаупунки, Сиунтио-Киркконумми и район Порво.

Война 1918 года была «железнодорожной», поскольку железные дороги стали важнейшими путями перемещения войск. Стороны сражались за главные железнодорожные узлы, такие как Хаапамяки, Тампере, Коувола и Выборг. У белых и красных было от 50 000 до 90 000 солдат. Красногвардейские войска были собраны в основном из добровольцев, с белой стороны добровольцев было всего 11 000−15 000. Основными мотивами добровольно вступавших в войска с обеих сторон были как материальные (паёк и плата), так и идейные причины, а также влияние окружения и принуждение. Особенностью красных были созданные, прежде всего, в промышленных центрах, женские отряды, совокупной численностью около 2000 человек. Второй особенностью с обеих сторон было участие несовершеннолетних, главным образом, 15−17-летних, среди которых у красных были также и девочки. Костяком белой армии были крестьяне и интеллигенция, у красных сражались, прежде всего, рабочие и сельская беднота.

Белая Финляндия

Правительство Финской республики переехало из восставшей столицы в Ваасу, впоследствии получив из-за этого наименование Ваасовский Сенат. 26 января Сенат решил отправить трёх сенаторов в Ваасу. А. Фрей, Э. Ю. Пехконен и Х. Ренвал отбыли тем же вечером, и прибывают в Вааса 28 января. В тот же день Маннергейм был назначен главнокомандующим[25]. 1 февраля 1918 года Сенат опубликовал воззвание к народу, призвав граждан под руководством правительства оказать сопротивление мятежникам. В воззвании также говорилось о полномочиях, полученных Маннергеймом и о том, что вооружённое сопротивление правительственным войскам, будет оцениваться как измена стране[25][27]. Позднее в состав Сената в Ваасе вошли Пер Свинхувуд и Й. Кастре́н (J. Castrén)[26]. Председатель Сената Свинхувуд попытался вылететь в Ваасу самолётом российского флота, но финский лётчик не справился с управлением, в результате Свинхувуду пришлось добираться сначала на ледоколе «Тармо» в Ревель, а оттуда через Германию и Швецию — в северную Финляндию. Часть сенаторов и буржуазных политиков, в том числе Каарло Юхо Стольберг, Лаури Ингман и Кюёсти Каллио, остались в Хельсинки в подполье до прихода немцев[26]. Всего в работе Сената в Ваасе принимало участие 6 сенаторов.

Одновременно с этими событиями Маннергейм организовал давно им запланированное разоружение русских гарнизонов на севере и взял под контроль Похьянмаа.

Ещё в начале 1918 года советское правительство отдало приказ русским военным гарнизонам, оказавшимся в уже независимой Финляндии, придерживаться нейтралитета. Несмотря на это, русское командование в Похьянмаа действовало в тесном сотрудничестве с Охранным корпусом Финляндии. Так, вице-адмирал Николай Подгурский возглавил оборону побережья Ботнического залива. Благодаря этому разоружение российских войск на севере с 29 по 31 января 1918 года проходило легко и мирно. Представляющие Россию в Финляндии местные комитеты сообщали Сенату Финляндии о том, что «программа демобилизации» продвигается успешно. Подгурский лично помогал генералу Маннергейму в разоружении гарнизона в Ваасе[28]. В ответ Маннергейм организовал выплаты русским офицерам, их проживание, право свободного передвижения по городу. Русские гарнизоны на севере страны почти не оказали сопротивления, и большая часть военных смогла отправиться разоружёнными домой, а отряды самообороны (Охранный корпус Финляндии) смогли получить оружие. У сената появилась, кроме надёжного тыла, своя вооружённая армия, численность которой была около 70 000 человек. Её основой стали отряды самообороны (охранные отряды); они, по своей сути, были ополчением и их военное применение было проблематично. Вследствие этого Маннергейм подстраховался, введя 18 февраля 1918 года всеобщую воинскую обязанность. 25 февраля 1918 года из Прибалтики вернулась основная часть воевавшего там на стороне Германии батальона финских егерей, и армия наконец получила командиров и преподавателей военного дела (до 1 300 человек)[29]. Армия состояла, в основном, из крестьян-единоличников, а также из чиновников и прочих гражданских. Также белые получили помощь из Швеции и Германии. В начале февраля из Швеции прибыла группа из 84 офицеров, которые составили штаб финской армии, планировали операции и организовывали связь. Из Германии Маннергейм рассчитывал получить лишь офицеров, оружие и снаряжение, но Германия тайно собиралась прекратить перемирие с Советской Россией и включить Украину, балтийские страны и Финляндию в свою сферу влияния. Преследуя эту цель, Германия предложила этим странам помощь в борьбе с большевиками; представители Финляндии в Берлине, получив предложение попросить отправить в страну германскую военную группировку, приняли его. Маннергейм и сенат узнали об этом только в начале марта 1918 года[26].

Главной целью сената в Ваасе было восстановить законную власть на юге страны. Государственную власть и независимость от России после победы намеревались обеспечить с помощью сильной собственной или германской армии, а также возможным возвратом к монархической форме правления. Умеренные и социалисты, разумеется, были против монархии и немецкой интервенции, особенно в начале войны. В военном командовании были такие же споры между генералом Маннергеймом и командирами финских егерей. Хорошо осведомлённый о плохом состоянии красной армии и финских красногвардейцев Маннергейм критически оценивал необходимость немецкой поддержки. Финские егеря, со своей стороны, придерживались пронемецкой ориентации.

Этот раздел не завершён. |

Красная Финляндия

Восстанием и красногвардейцами руководило «революционное правительство» Совет народных уполномоченных Финляндии[30][31] . Через месяц только Советская Россия признала новое правительство: 1 марта 1918 года заключён единственный международный договор, в котором относительно Финляндии использовано наименование Финляндская Социалистическая Рабочая Республика[32]. В другом послании из России использовано название «финское социалистическое правительство»[33]. В самой Финляндии эти названия не использовались ни «белыми» ни «красными»[34].

Совет народных уполномоченных столкнулся с серьёзными проблемами, самой главной из которых был саботаж. Лишь малая часть сотрудников правительственного аппарата продолжала свою работу, большинство объявило забастовку, вследствие чего красные утратили контроль над финансами и продовольствием. Кроме того, руководителям Совета не хватало опыта работы в правительстве. Часть чиновников даже сотрудничала с белыми, например, в железнодорожном ведомстве был секретный телеграф[26], с помощью которого передавали информацию через линию фронта. На контролируемой красными территории, в том числе в Хельсинки, действовали группы белого подполья, возглавляемого, в частности, Эльмо Кайлой. Некоторые исследователи считают, что практикуемый красными террор обернулся против них самих, — они стали терять доверие большинства населения[26].

Поражение в Тампере и известие о высадке немцев в Ханко разрушили планы красных. 6 апреля 1918 года Совет народных уполномоченных провёл последнее заседание в Хельсинки и решил отступать постепенно в Выборг. На деле постепенность означала по возможности быстро переехать в Выборг, а оттуда в конце апреля 1918 — на корабле в Петроград. Войска пытались сражаться до конца, но это только привело к напрасным жертвам[26].

Русские войска в Финляндии

Вследствие развала российской армии и усталости от войны участие русских солдат в боях на фронтах, за исключением Карельского перешейка, было незначительным. Численность старой царской армии в Финляндии осенью 1917 была около 100 тысяч человек. Начиная с ноября-декабря 1917 г. их число начало сокращаться как в связи с перегруппировкой и с демобилизацией, так и из-за падения дисциплины и роста дезертирства.

На начало финской гражданской войны 27 января 1918 года российских солдат было 60−80 тыс. человек, которые в абсолютном большинстве были деморализованы и небоеспособны в результате длительной большевистской антивоенной пропаганды в ходе Первой мировой войны и из-за «Декрета о мире», объявленного в России ещё 26 октября (8 ноября) 1917, на следующий день после Октябрьской революции.

Вскоре после вступления в силу Брест-Литовского мира 3 марта 1918 года в Финляндии оставалось всего около 30 тыс. российских солдат, большинство которых также не хотело воевать. К концу марта 1918 года основная часть старой армии была выведена из Финляндии.

Более-менее активное участие в боевых действиях непосредственно на стороне финской Красной гвардии принимало всего лишь около 7−10 тыс. русских солдат (как находящихся на территории Финляндии ранее, так и с учётом петроградских красногвардейцев, специально прибывших на помощь финским товарищам)[35][36]. Активное применение более значительных российских сил не получило одобрения в самой Советской России. 30 марта Министерство иностранных дел Германии отправляет большевикам ноту, в которой сообщается, что по поступившим из Финляндии сведениям, туда всё ещё «отправляются большими группами красногвардейцы из Петрограда». В ноте выражались протест и угроза предпринять необходимые меры если советское правительство не выведет своих красногвардейцев из Финляндии в соответствии с договором. Когда ноту доставили, высадка немцев в Ханко была уже в полном разгаре. Под давлением Германии Ленин 1 апреля 1918 запретил официальную отправку солдат в помощь Совету народных уполномоченных Финляндии[37].

Лишь 1—4 тыс. солдат воевало временами отрядами по 100—1000 человек за обе стороны. Напротив, до конца 1918 года некоторые русские офицеры руководили действиями красногвардейцев: среди них Михаил Свечников на западе Финляндии и И. Еремеев на востоке. Совместная работа шла плохо, дело осложнялась языковым барьером и взаимным недоверием. Количество русских солдат, участвовавших в гражданской войне, и их значение уменьшается, начиная с 18 февраля, когда возобновились боевые действия между Германией и Советской Россией. Войска бывшей Российской армии либо расформировывали, либо перебрасывали на оборону Петрограда, после чего советская поддержка финских красных ограничивалась поставками оружия.

Военная деятельность советских российских военных продолжались до конца гражданской войны на Карельском перешейке, но главной задачей при этом была оборона Петрограда. Из других частей Финляндии большая часть российских солдат была выведена ещё до начала наступления финской белой армии[38].

11 мая 1918 года около 2100 остававшихся в Хельсинки бывших российских подданных выдворили из города. Это было одним из требований Германии (Ст. VI Брестского мирного договора)[39]. Часть ушла добровольно, других пришлось доставлять на корабли силами полиции. Среди них были как гражданские, так и военные: среди военных особенно много тех, кто не хотели отправляться в Советскую Россию[40].

Развязка в Тампере

Попытка красного наступления в конце февраля не удалась и инициатива перешла к белым. 15 марта 1918 года начинается наступление на юг в направлении Тампере, важнейшего центра красной обороны. Военные действия начались с северо-востока от города в Лангемяки и развивались по линии Виипула—Куру—Кюроскоски—Суоденниеми. Город был окружён после сражения в Лемпяяля 24 марта и захвата Сиуро 26 марта. Сражение за Тампере стало крупнейшим и самым ожесточённым не только в ходе финской гражданской войны, но и во всей истории Скандинавии. В нём участвовало 16 тыс. человек со стороны белых и 14 тыс. со стороны красных.

Обороноспособность и умение красногвардейцев заметно возросли. Командование белых направило на Тампере лучшие войска, в том числе новых командиров-егерей. В сражении у кладбища Калеванкангас 28 марта, в так называемый «кровавый страстной четверг», некоторые части белых потеряли 50 % личного состава. Погибло 50 егерей, бригада шведских добровольцев потеряла безвозвратно 10 % состава и полсотни ранеными. Погиб командир 2-го шведского батальона Фольке Бенних-Бьёркман. Шведов от разгрома спасла атака 2-го полка финских егерей под командованием майора Габриэля фон Бонсдорффа. Из почти 350 шведских «штыков», начавших наступление, передовую линию вражеских укреплений смогло пересечь примерно 250 человек. Решающее наступление на центр Тампере началось ночью 3 апреля, сопровождаемое мощной артиллерийской поддержкой. В финской истории это было первое безжалостное сражение в городе: квартал против квартала. Город взят 6 апреля. В это же время белые добились важной победы в Рауту на Карельском перешейке.

Немецкие войска и бои за Южную Финляндию

5 марта 1918 года германский флот прибыл к Аландским островам и немецкие войска к концу мая постепенно были заменены высадившимися на островах в феврале шведскими войсками[1][41]. Острова стали базой для германской интервенции в Финляндию. 3 апреля 1918 года в Ханко немцы беспрепятственно высадили Остзейский корпус численностью 9,5 тысяч человек под командованием генерала Рюдигер фон дер Гольца и двинулись на Хельсинки.

7 апреля в Ловиисе высадился прибывший из Ревеля отряд Отто фон Брандштейна численностью 2,5 тыс. немецких солдат, ещё более осложнив положение красных. Всего в Финляндии составило 14—15 тыс. солдат германской армии.

После бегства руководства обороной Хельсинки занялись местные красногвардейцы. В городе имелись ещё две военных силы: в порту стояли военные корабли российского советского флота, а в крепости Свеаборг имелась артиллерия. Но финские красные от них не получили никакой помощи: корабли ушли из города на основании договора с немцами, а артиллерия была без замков. Боеспособность немецких войск была несравнимо выше противника, Германия даже не сделала никакого заявления по поводу начала боевых действий против красной Финляндии, поскольку считала красных неумелыми и слабыми мятежными отрядами, стоящими на пути германских планов.

12—13 апреля немецкие войска легко завоевали Хельсинки и провели парад 14 апреля, передав город представителям финского Сената.

19 апреля бригада из Ловиисы захватила Лахти и перерезала сообщение между западной и восточной группировкой красных. 21 апреля взят Хювинкя, 22 апреля — Рийхимяки, 26 апреля — Хяменлинна.

Ночью 26 апреля красное правительство Финляндии бежало морем из Выборга в Петроград. Гражданская война в Финляндии была фактически окончена. Немецкие войска значительно ускорили поражение красных и сократили время войны, но это привело Финляндию в сферу влияния кайзеровской Германии[42]. Гражданская война заканчивается взятием форта Ино 15 мая 1918 года. Его обороняют и латышские стрелки[43].

Символическое завершение

16 мая 1918 года в Хельсинки состоялся парад победы — по центральным улицам города церемониальным маршем прошли представители всех пехотных полков, артиллеристы, егеря, сапёры, волонтёры шведской бригады, а в конном строю — эскадрон кавалеристов Нюландского драгунского полка (Uudenmaan rakuunarykmentti). Возглавлял эскадрон генерал Маннергейм, главнокомандующий молодой национальной финской армии. Среди участников парада был 17-летний Урхо Кекконен, будущий президент Финляндии, воевавший в Партизанском полку Каяани[значимость факта?].

Бойцы Охранного корпуса в Хельсинки 13 апреля 1918, сразу после взятия столицы.

Победившая сторона ознаменовала итог гражданской войны установкой в Тампере Статуи Свободы[44].

В остальной части Российской империи, в отличие от Финляндии, гражданская война в 1918 году не окончилась, а началась.

Двоякая роль Швеции

22 февраля в Стокгольме делегация финских крестьян, в соответствии со старой традицией, просила помощи у шведского короля. Король Густав V отказался оказать официальную военную помощь, ссылаясь на нейтральность страны, но пообещал помощь добровольцев. В тот же день в Швеции рассматривается вопрос о захвате Аландских островов[45]. Первоначально значительную помощь белой стороне оказали 84 шведских офицера-добровольца, позже на сторону правительственных войск отправился собранный из шведских солдат-добровольцев отряд численностью в 400 человек под командованием Ялмара Фриселя. Отряд получил название Шведская бригада. Подготовка волонтёров была очень хорошей[46]. Численность бригады оценивается в 250—560 человек, что больше соответствует усиленному батальону. Всего, в том числе, для восполнения потерь, в бригаду было направлено около 1,1 тыс. (1 тыс.[47]) человек, из которых около 600 были профессиональными военными (200 офицеров и 400 унтер-офицеров), а остальные 500 — граждане самых разных профессий из таких отраслей, как сельское и лесное хозяйство, ремесленничество, индустрия, торговля, служащие и представители прочих или неопределённых занятий[источник не указан 3046 дней]. Впоследствии, почти все шведские офицеры и унтер-офицеры вступили в ряды финской армии, поскольку в финской армии не было офицеров кроме генерала Маннергейма, нескольких финских граждан-офицеров Российской императорской армии и тех, кто воевал в составе германского батальона финских егерей[48]. Шведские офицеры занимали ключевые позиции в качестве командиров подразделений, а также в штаб-квартире финской армии. Финская артиллерия была построена целиком под шведским командованием.

Дополнительно к добровольцам, шведы 15 февраля 1918 года отправили флот и военный отряд на Аландские острова. Формальной мотивацией для этого стала просьба о помощи со стороны жителей островов, в подавляющем большинстве этнических шведов. Таким образом, общая численность шведских войск, направленных в Финляндию, достигла около 2 тыс. человек. 5 марта к островам подошёл германский флот, после чего шведские войска начали постепенно покидать острова, окончательно их оставив к концу мая 1918 года[41].

Впоследствии часть шведских добровольцев воевала на стороне Финляндии и Эстонии в ходе Первой советско-финской войны (15 мая 1918 — 14 октября 1920) и Эстонской войны за независимость (29 ноября 1918 — 2 февраля 1920)[источник не указан 3046 дней].

Несмотря на это, в Швеции, также на добровольных началах, был создан Комитет против белого террора в Финляндии (швед. Kommittén mot den finska vita terrorn), главной целью которого было формирование общественного мнения в Швеции по противостоянию проводившимся в Финляндии жестоким репрессиям, а также осуществление политического давления на правительство Швеции с целью предоставления убежища жертвам белого террора в Финляндии.

Миротворцы

Мировая пресса приняла известие о независимости Финляндии и о бескровном выходе страны из под юрисдикции России с удивлением. Но уже 28 февраля делегация шведской социал-демократической партии прибывает в Хельсинки, чтобы предложить посредничество между противоборствующими сторонами и подготовить отправку гуманитарной помощи в Финляндию. По мнению делегации вооружённый переворот был ошибкой, которая нанесёт ущерб европейской социал-демократии. Совет народных уполномоченных Финляндии отверг помощь посредников[49].

20 марта генеральный консул Великобритании Монтгомери Грув потребовал, чтобы Великобритания и Франция оказали давление на Швецию, убедив последнюю в необходимости военной интервенции в Финляндию. По его мнению, у Великобритании есть замечательная возможность стать спасителем Финляндии из сложившейся ситуации. Грув также счёл, что гражданская война приведёт страну к голоду и хозяйственной разрухе, и предсказал, что последствиями войны станет месть и кровопролитие, независимо от того, кто останется победителем[50].

24 марта американская делегация посетила фронт в районе Пори, безуспешно пытаясь убедить воюющие стороны прекратить кровопролитие[51].

Красный террор

В ходе гражданской войны в Финляндии на территории, подконтрольной «красным», погибло 1,649 тыс. человек[52]. С конца января по конец февраля было расстреляно около 700 человек, в марте — 200. Террор усилился в апреле 1918 и в начале мая, перед явным поражением, когда было убито около 700 человек. Мотивами политического насилия были уничтожение руководителей противника, а также личные счёты. Большая часть казнённых были активными членами отрядов самообороны, владельцами усадеб и крестьянских хозяйств, политиками, полицейскими, учителями, высшими чиновниками, руководителями и владельцами предприятий. Среди жертв террора также 90 лиц, относящихся к красным и умеренным социалистам.

Хотя церковь не была основной целью террора, всего за время войны было убито десять пасторов (из общего числа 1,2 тыс. человек). Их казнили по идейным мотивам, но также потому, что сельское духовенство открыто выступало за сохранение традиционного государственного устройства.

Во время войны происходили многочисленные массовые убийства, такие как в Суйнуле, в Пори, в Лоймаа. Самые ужасные из них произошли в конце войны. 19 апреля 1918 года в Куриле Туомас Хюрскюмурто приказал казнить 23 студента сельскохозяйственного университета города Мустила. В Лапперанте расстреляли 19 белых заключённых[53]. Последнее массовое убийство произошло в Выборге в местной тюрьме, в которой под руководством командира Ялмара Капиайнена ночью 27—28 апреля 1918 года 30 человек было убито гранатами или застрелено[54][55].

Белый террор

Террор победителей против красных и их сторонников превзошёл по масштабам красный террор. Главной целью были командиры красногвардейцев, а также участвовавшие в актах красного террора и боевых действиях. Относительно сильный упор был на российских солдат. 25 февраля Маннергейм отдал приказ, требовавший расстреливать на месте всех, кто оказывал «вооружённое сопротивление законным военным силам страны» и кто «без ведома армии носит оружие», то есть фактически требовавший расстреливать каждого попавшего в плен красногвардейца[56]. Всего от белого террора в период гражданской войны погибло 8,38 тыс. человек — значительно больше, чем от красного[57]. Количество казней изменялось со временем, как и соответствующее насилие со стороны красных. В начальной стадии войны в феврале 1918 года казнили около 350, в марте — около 500, в апреле — около 1,8 тыс., в мае — 4600, в июне — около 300 человек. В начале войны значительным происшествием было кровопролитие в Варкаусе 21 февраля 1918 года, когда казнили 80—90 красных, прозванное «Лотереей Хуруслахти». В том же Варкаусе к середине марта казнили 180—200 человек. Символичным[источник не указан 3046 дней] стало кровопролитие в больнице Хармойнен 10 марта, когда белые казнили почти всех раненых в полевом госпитале Красного Креста и часть персонала. Пик террора пришёлся на конец апреля — начало мая 1918, когда две недели подряд ежедневно происходило по 200 казней, и всего погибло 2,5—3 тыс. человек. Часть жертв погибла в ходе выборгской резни 27 апреля 1918 года. В лагере военнопленных в Лахти отряд майора Ханса Кальма в период с 1 по 31 мая расстрелял около 200 принадлежащих к красным женщин[58]. Всего в войну было расстреляно 300—600 женщин. В белом терроре до сих пор остаётся невыясненным, кого из красногвардейцев убили во время боя, а кого после.

Жестокость и масштабы белого террора привлекли широкое внимание международной общественности. Германский рейхстаг заявлял, что «происходящее в Финляндии является неописуемой трагедией» и «самой страшной из всех гражданских войн». Зарубежные обозреватели поражались «зверствам, совершавшимся народом, зарекомендовавшим себя как один из самых гуманных и законопослушных в мире» и задавались вопросом, «можно ли Финляндию, где применялась такая жестокость, считать среди цивилизованных стран»[59]. В Швеции был создан Комитет против белого террора в Финляндии (швед. Kommittén mot den finska vita terrorn) — организация, ставившая своей целью мобилизовать общественное мнение для противостояния репрессиям, проводить сбор средств на гуманитарную помощь жертвам белого террора и осуществлять давление на правительство Швеции целью предоставления политического убежища финским беженцам. Одним из трёх руководителей Комитета был Свен Линдерут. Комитет сумел собрать 21 млн 851,53 тыс.шведских крон, 14 млн 518, 73 тыс. из которых переданы финским беженцам в Швеции, 6,92 тыс. направлены в Финляндию, а остальные потрачены на печать 100 тыс. листовок, озаглавленных «Правда о Финляндии». Также Комитетом было проведено более ста митингов[60].

Наиболее одиозные проводники белого террора — Вейкко Сиппола, Йоханнес Фром, Яльмари Саари — были привлечены к ответственности за бессудные расправы[источник не указан 3046 дней]. Фром и Сиппола в 1921 осуждены на пожизненное заключение, однако быстро амнистированы[источник не указан 3046 дней].

Массовые репрессии также навредили репутации К. Г. Маннергейма, что впоследствии сказалось на результатах переговоров с представителями российского Белого движения и итогах президентских выборов в Финляндии 1919 года[61].

По мнению историков И. С. Ратьковского и В. Н. Барышникова, белый террор в Финляндии стал одним из наглядных аргументов, использованных большевиками для развёртывания в России «красного террора» по отношению к своим политическим оппонентам. В частности, в мае 1918 года ЦК РКП(б) принял решение «ввести в практику приговоры к смертной казни за определённые преступления» после выступления на заседании ЦК представителя РСФСР в Финлядии И. Смилги, лично наблюдавшего «крайние жестокости белогвардейцев»[62][63].

Последствия войны

В последней стадии войны около 10 тыс. красногвардейцев и членов их семей скрылось в Советской России[64].

К окончанию войны 5 мая 1918 года в плену оказалось 76 тыс. красных. Сенат и руководство армии долго спорили о действиях по разрешению проблемы. В конце концов было принято решение рассматривать каждый случай индивидуально, а до суда содержать пленников в заключении. Решение оказалось роковым: нехватка продовольствия и скученность людей в лагерях повлекли высокую смертность. С другой стороны, укрывшееся в Петрограде руководство лишилось в Финляндии сторонников[65].

Лагеря военнопленных

Большая[уточнить] часть лагерей находилась летом 1918: в Суоменлинне (крепость Свеаборг, 13,3 тыс. чел.), Хяменлинне (11,5 тыс. чел.), Лахти (10,9 тыс. чел.), Выборге (10,35 тыс. чел.), Таммисаари (8,7 тыс. чел.), Риихимяки (8,5 тыс. чел.) и Тампере (7,7 тыс. чел.). 29 мая 1918 года Парламент принял закон о государственной измене, однако судебные процессы не отвечали принципу беспристрастности, став частью программы репрессий победителей. К тому же, принятый 20 июня закон предполагал судебное заседание, что заняло почти все суды в стране. Процессы были долгими и тяжёлыми, и смогли начаться лишь 18 июня. Это привело к гибели множества заключённых[65].

В мае в лагерях умерло 600—700 человек, в июне уже 2,9 тыс., в июле — 4,8—5,25 тыс. человек. В августе цифры уменьшились — 2,2 тыс. жертв, в сентябре около 1 тыс. человек. Причиной снижения смертности стало то, что власти обратили внимание на происходящее и освободили так называемых безопасных узников по условному приговору. Всего за лето 1918 в лагерях умерло от голода и болезней 11—13,5 тыс. человек, из них 5 тыс. или почти 40 % были 15—24-летними. Примечательно то, что многие голодные заключённые, около 60-700 человек, погибли уже после освобождения, жадно начав есть. Наивысшая смертность была в лагере Таммисаари: почти 34 %. В других лагерях умирало 5—15 % от числа содержавшихся. Из болезней особенно много жертв забрала испанка, оспа, дизентерия и другие инфекционные болезни, ослабляющие узников. Лагеря содержания красногвардейцев и их условия привлекли международное внимание, судебные процессы над военнопленными рассматривали в шведской и английской прессе[66].

| Жертвы гражданской войны[4] | ||||

|---|---|---|---|---|

| Место смерти | Красные | Белые | Другие | Всего |

| Павшие в бою | 5199 | 3414 | 790 | 9403 |

| Казнённые, расстрелянные, и пр. | 7370 | 1424 | 926 | 9720 |

| Умерли в лагерях | 11 652 | 4 | 1790 | 13 446 |

| Умерли после освобождения из лагеря | 607 | - | 6 | 613 |

| Пропавшие без вести | 1767 | 46 | 380 | 2193 |

| Другие причины | 443 | 291 | 531 | 1265 |

| Всего | 27 038 | 5179 | 4423 | 36 640 |

Приговоры

За государственные преступления было осуждено около 70 000 человек, большая[уточнить] часть за государственную измену. К смерти приговорили 555 человек, но лишь 113 приговоров привели в исполнение. Различные сроки наказания были определены для 60 тыс. граждан, из которых 10, 2 тыс. помиловали 30 октября 1918. Для некоторых узников дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Бо́льшая часть приговоров (40 тыс.) была лёгкой и изменена позднее на условное наказание. В конце 1918 года в тюрьмах содержалось 6,1 тыс. человек, в 1921 году — около 100 человек. В 1927 году правительство Вяйнё Таннера помиловало последних 50 заключённых. В 1973 году финское правительство выплатило компенсации 11,6 тыс. бывшим красным узникам[67].

После гражданской войны под влиянием прогерманских сил осенью 1918 на недолгое время было создано Королевство Финляндия. С 17 июля 1919 года Финляндия вновь стала республикой.

См. также

- Гражданская война на Балтийском море

- Мятеж в Мянтсяля

- О межгосударственном размежевании России и Финляндии в 1917−1920 годах

Примечания

- ↑ 1 2 См. ниже раздел Двоякая роль Швеции

- ↑ См. ниже раздел Русские войска в Финляндии

- ↑ Manninen O., 1992−1993, Osa 2, s.145.

- ↑ 1 2 3 Vuoden 1918 sodan sotasurmat kuolintavan ja osapuolen mukaan // Suomen sotasurmat 1914−1922 («Национальный архив — жертвы войны») Архивная копия от 10 марта 2015 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ Surmansa saaneiden nimiluetteloita // Suomen sotasurmat 1914−1922 («Национальный архив — жертвы войны» подробно) Архивная копия от 28 июля 2011 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ 1 2 «Манифест об утверждении конституции Великого княжества Финляндского и о применении её в полном объёме». Дата обращения: 15 марта 2011. Архивировано 17 июня 2019 года.

- ↑ Кетола Э. Революция 1917 года и обретение Финляндией независимости: два взгляда на проблему. — 1993. Дата обращения: 11 апреля 2011. Архивировано 5 марта 2016 года.

- ↑ 1 2 3 4 [К народу Финляндии. (Декларация независимости Финляндии) (рус.) Перевод с английского. Дата обращения: 26 декабря 2010. Архивировано 13 сентября 2018 года. К народу Финляндии. (Декларация независимости Финляндии) (рус.) Перевод с английского.]

- ↑ Барышников, В. Н. Маннергейм и Советский Союз. — М.: Кучково поле, 2021. — С. 21. — 384 с. — (Реальная политика). — ISBN 978-5-907171-47-3.

- ↑ Юссила, О., Хентиля, С., Невакиви, Ю. Политическая история Финляндии 1809—1995. — М.: «Весь мир», 1998. — С. 111—112. — 384 с. — ISBN 5-7777-0041-1.

- ↑ 1 2 Постановление Совета Народных Комиссаров № 101 от 18 декабря 1917 и выписка № 321 от 23 декабря 1917 из протокола заседания Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов Российской Советской Республики от 22 декабря 1917 о признании государственной независимости Финляндской Республики. Дата обращения: 6 февраля 2011. Архивировано 9 июня 2011 года.

- ↑ Янис Шилиньш. Что и почему нужно знать о финляндской гражданской войне и ее герое Гольце. Rus.lsm.lv (3 апреля 2018).

- ↑ Viikko 2 (5.1.-11.1.1918) Marko Jouste. Itsenäisyyden tunnustuksia ja sodan valmisteluja (2-я неделя 1918) Архивная копия от 20 августа 2010 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ 1 2 "Suomi 80. Itsenäistymisen vuodet 1917–1918", 1997, Merja Kukkola, Eveliina Lahtinen. Elintarviketilanne (Продовольственная ситуация) (фин.).

- ↑ 1 2 Гафурова Б.Г., Зубока Л.И., 1960, см. преамбулу статьи «Декларация Совета Народных Уполномоченных Финляндии. 29 января 1918 года».

- ↑ 1 2 3 Zetterberg S. et al., 1992.

- ↑ 1 2 3 Стенквист Бьярне. «Чёрная месть белых» // «Svenska Dagbladet» : газета. — Стокгольм, 26 января 2008. Архивировано 22 октября 2009 года.

- ↑ 1 2 «Suomen vallankumoushallitus. Annettu Helsingissä, 28 päivänä tammikuuta 1918» 1918. Suomen asetuskokoelma (Punaisten julkaisemat numerot) N:o 10 (ensimmäinen) Архивная копия от 7 августа 2011 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ 1 2 3 4 Гафурова Б.Г., Зубока Л.И., 1960, см. текст самой «Декларации Совета Народных Уполномоченных Финляндии. 29 января 1918 года».

- ↑ 1 2 3 «Suomen Kansanvaltuuskunnan Julistus. Annettu Helsingissä, 28 päivänä tammikuuta 1918. Suomen työmiehet, kansalaiset!» Архивная копия от 7 августа 2011 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ 1 2 «Esikunnan tiedusteluosaston luettelo A» = Разведывательное управление Генерального штаба. Список А. Лица, принявшие значительное участие в красном восстании, подлежащие розыску в первую очередь, а, в том случае, если они уже заключены в тюрьму, ни при каких обстоятельствах не подлежащие освобождению (фин.) — Helsinki, 25.04.1918. — 35 s. Дата обращения: 12 апреля 2011. Архивировано 24 сентября 2015 года.

- ↑ 1 2 3 Miettunen Katja-Maria. Punaisen Suomen valtiomuoto Архивная копия от 2 сентября 2007 на Wayback Machine // © «Suomi 80. Itsenaistymisen vuodet 1917—1918» Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksа (фин.)(www.uta.fi) (Дата обращения: 17 марта 2013)

- ↑ Osmo Rinta-Tassi. Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Valtion painatuskeskus — Helsinki, 1986. — ISBN 951-860-079-1. — S. 153. (фин.)

- ↑ Цыбульский В. Боевая деятельность сестрорецких рабочих в 1918 году. // Военно-исторический журнал. — 1960. — № 4. — С.124-127.

- ↑ 1 2 3 Viikko 5 (26.1.-1.2.1918) Katja-Maria Miettunen. Vallankumous alkaa (5-я неделя 1918) Архивная копия от 20 августа 2010 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Zetterberg S. et al., 1992.

- ↑ Сенат Финляндии. Обращение к народу от 28.01.1918. Архивная копия от 8 августа 2014 на Wayback Machine(Национальный архив Финляндии)

- ↑ Meinander, 1999, s. 11–52; Manninen O., 1992−1993, Osa 2, s.40–73: Westerlund, 2004, s. 9, 87; Jussila, 2007, s. 276–291; Mattila & Kemppi, 2007, s. 72–75; Ylikangas, 2007, s. 211–232

- ↑ Новикова И. Н. Молодые финны обязаны были «служить Германской империи всеми силами и на любых участках фронта». // Военно-исторический журнал. — 2004. — № 9. — С.35-41.

- ↑ Гафурова Б. Г., Зубока Л. И. Хрестоматия по новейшей истории в трех томах. Том I. — М., 1960. — см. текст самой «Декларации Совета Народных Уполномоченных Финляндии. 29 января 1918 года». Дата обращения: 31 августа 2011. Архивировано 17 ноября 2011 года.

- ↑ «Suomen Kansanvaltuuskunnan Julistus. Annettu Helsingissä. 28 päivänä tammikuuta 1918. Suomen työmiehet, kansalaiset!» Архивная копия от 7 августа 2011 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ «Договоръ между Россійской и Финляндской Соціалистическими Республиками. Заключенъ въ гор. Петроградѣ (16-го Февр.) 1-го марта 1918 г.» Сборникъ Постановленій Великаго Княжества Финляндскаго (повстанческий вариант) 1918. № 31. Дата обращения: 18 апреля 2011. Архивировано 31 августа 2011 года.

- ↑ Поздравление Совету Народных Комиссаров и ответное поздравление. Дата обращения: 16 января 2011. Архивировано 28 августа 2008 года.

- ↑ Koukkunen Jussi. «Puolueeton aikansa kuvastin? Suomen Kuvalehden näkökulma sisällissotaan, sen osapuoliin ja tilanteeseen sodan jälkeen vuosina 1918−1919» Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian laitos Suomen historian pro gradu — tutkielma, Huhtikuu, 2008 Архивная копия от 10 января 2012 на Wayback Machine /Коккунен Юсси «Беспристрастное зеркало своего времени? Изображение гражданской войны в Финляндии, анализ прессы, политики и ситуации в послевоенные годы, 1918−1919» Диссертация на степень магистра истории — Университет Ювяскюля, департамент финской истории и этнографии, апрель 2008. (фин.)

- ↑ Tanskanen Aaatos. Venäläiset Suomen sisälissodassa vuonna 1918. Acta Universitatis Tamperensis. Ser.A. Vol.91. — Tampere: Tampereen ylopisto, 1978. — s.73 (фин.)

- ↑ Manninen O., 1992−1993, Osa 2, s.73.

- ↑ Viikko 14 (30.3.-5.4.1918) Janne Kurkinen. Saksalaiset nousevat maihin, Tampere valkoisille (14-я неделя 1918) Архивная копия от 19 августа 2010 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ Manninen O., 1992−1993, Osa 2, s. 40–73;Lappalainen, 1981; Upton, 1980–1981, Osa II; Keränen, 1992, s.44 ja 78, Ylikangas, 2/1993$ Manninen 1995; teoks. Aunesluoma & Häikiö, toim., s. 21-32; Mattila & Kemppi, 2007, s.180

- ↑ «Мирный договор между Советской Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой стороны», г. Брест Литовский, 3 марта 1918 г. Дата обращения: 24 февраля 2011. Архивировано 4 сентября 2011 года.

- ↑ События по дням. Проект Университета Тампере (фин.)

- ↑ 1 2 Upton, 1980–1981, Osa II; Keränen, 1992; Mattila & Kemppi, 2007, s.135; Hoppu 2008 s. 101

- ↑ Manninen O., 1992−1993, Osa 2, s. 355–410; Upton, 1980–1981, Osa II; Arimo 1991; Ahto 1993; Aunesluoma & Häikiö 1995; Mattila & Kemppi, 2007, s.180

- ↑ Янис Шилиньш. Что и почему нужно знать о финляндской гражданской войне и её герое Гольце. Rus.lsm.lv (3 апреля 2018).

- ↑ Vapaudenpatsas 1921. Дата обращения: 10 марта 2016. Архивировано 8 марта 2022 года.

- ↑ Viikko 8 (16.2. — 22.2.1918) Maiju Lassi. Taistelut kiihtyvät (8-я неделя 1918) Архивная копия от 20 августа 2010 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ Den Svenska Brigaden Архивная копия от 9 января 2012 на Wayback Machine © www.mannerheim.fi (швед.)

- ↑ Axel Boëthius. Svenska brigaden — 1920. — p. 258.

- ↑ Flink 2004, s. 69f

- ↑ Viikko 9 (23.2. — 1.3.1918) Pekka Salmi. Aloite siirtyy lännessä vähitellen valkoisille (9-я неделя 1918) Архивная копия от 20 августа 2010 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ Viikko 12 (16.3. — 22.3.1918) Katja-Maria Miettunen. Epäusko hiipii punaisten mieliin (12-я неделя 1918) Архивная копия от 19 августа 2010 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ Viikko 13 (23.3. — 29.3.1918) Janne Kurkinen. Suurhyökkäys kohti Tamperetta jatkuu (13-я неделя 1918) Архивная копия от 20 августа 2010 на Wayback Machine (фин.)

- ↑ Барышников, 2021, с. 56.

- ↑ Marko Tikka & Antti O. Arponen. Koston kevät: Lappeenrannan teloitukset 1918. WSOY, 1999. ISBN 951-0-23450-8

- ↑ Jaakko Paavolainen. Poliittiset välivaltaisuudet Suomessa 1918 I, Punainen terrori. s. 160−165. Tammi, 1966

- ↑ Pekka Suvanto «Maanviljelysneuvos Alfred Kordelin (1868−1917)», julkaistu 5.9.2009 Архивная копия от 24 июля 2013 на Wayback Machine © Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, PL 259, 00171 Helsinki (фин.)

- ↑ Барышников, 2021, с. 57.

- ↑ Барышников, 2021, с. 58.

- ↑ Tepora, Roselius, 2014, p. 110.

- ↑ Барышников, 2021, с. 50.

- ↑ Olsson, Knut. Internationalisten — fredskämpen, in Sven Linderot (1889−1956) — partiledaren — internationalisten — patrioten. Göteborg: Fram bokförlag, 1979. p. 34−35.

- ↑ Барышников, 2021, с. 67—68.

- ↑ Интервью Елены Киряковой с историком Ильёй Ратьковским на портале Накануне. RU «В ходе белого террора рубили всех подряд, включая женщин и детей». Дата обращения: 25 июля 2019. Архивировано 3 августа 2019 года.

- ↑ Барышников, 2021, с. 60—62.

- ↑ Manninen O., 1992−1993, Osa 3, s.252−472; Keränen, 1992; Pietiäinen 1992; Vares 1993; Vares 1998 s. 96−100, Uta.fi/Suomi80

- ↑ 1 2 Manninen O., 1992−1993, Osa 2, s.448−467; Paavolainen 1971; Upton, 1980–1981, Osa II; Kekkonen 1991; Keränen, 1992; Eerola & Eerola 1998; Tikka 2006 s.164−178; Uta.fi/Suomi80

- ↑ Paavolainen 1971; Keränen, 1992; Eerola & Eerola 1998; Westerlund, 2004; Uta.fi/Suomi80, Linnanmäki 2005

- ↑ Manninen O., 1992−1993, Osa 2, s.448−467; Eerola & Eerola 1998; Uta.fi/Suomi80, Suomen sotasurmat; Jussila et al. 2006; Tikka 2006 s.164−178.

Литература

- Сенат Финляндии. Обращение «К народу Финляндии» (Декларация независимости). — Хельсинки, 4 декабря 1917.;

- Постановление «Совѣта народныхъ Комиссаровъ, Петроградъ, „18“ декабря 1917 г., No 101» «О признании государственной независимости финляндской Республики»;

- Всероссійскій Центральный Исполнительный Комитетъ совѣтовъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Петроградъ. «23» декабря 1917 г. No 321. «Выписка изъ протокола засѣданія центральнаго исполнительнаго комитета отъ 22-го Декабря 1917 года» (О признании государственной независимости Финляндской Республики);

- Seppo Zetterberg; Allan Tiitta; Seppo Aalto; et al. Suomi kautta aikojen. — Helsinki: Otava, Oy Valitut Palat − Reader’s Digest Ab, 1992. — 576 p. — ISBN 951-8933-60-X. — ISBN 9789518933604. (фин.)

- Lappalainen Jussi T. Punakaartin sota, osat I-II. — 1981. — ISBN 951-859-071-0.

- Manninen Ohto. Itsenäistymisen vuodet 1917–1920. Osa 1-3. — Helsinki: (Toimittanut) VAPK-kustannus 1992, Painatuskeskus 1993, 1992−1993.(фин.)

- Meinander Henrik. Tasavallan tiellä. Siteet katkeavat. — 1999. — ISBN 951-50-1055-1.

- Lars Westerlund toim. Sotaoloissa vuosina 1914–1922 surmansa saaneet. — VNKJS 10/2004, 2004. — ISBN 952-5354-52-0.

- Jussila, Osmo. Suomen historian suuret myytit. — WSOY, 2007. — ISBN 978-951-0-33103-3.

- Keränen, Jorma. Suomen itsenäistymisen kronikka. — Jyväskylä: Gummerus, 1992. — ISBN 951-20-3800-5.

- Jukka I. Mattila & Jarkko Kemppi. Suomen vapaussota 1918. — 2007. — ISBN 978-952-5485-03-5.

- Договор между Российской и Финляндской социалистическими республиками (фин.)

- Tampereen yliopiston historiatieteen laitokѕа. "Suomi 80. Itsenäistymisen vuodet 1917–1918" = Суоми 80. Независимость 1917–1918 годы. События по дням и неделям. Проект Университета Тампере. — Tampere, 1997.(фин.)

- Upton, Anthony F. Vallankumous Suomessa 1917–1918. Osa I,II. — 1980–1981., Osa I (1980) ISBN 951-26-1828-1, Osa II (1981) ISBN 951-26-2022-7.

- Ylikangas Heikki. Sisällissota. — Historiallinen Aikakauskirja, 2/1993. — verkossa.

- Ylikangas Heikki. Suomen historian solmukohdat. — 2007. — ISBN 978-951-0-32864-4.

- Валь Э. Г., фон. Война Белых и Красных в Финляндии в 1918 году. — Таллин, 1936.

- Вестерлунд Л. Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть. — 2013. — 128 с. — ISBN 5-93768-060-X.

- Itsenäinen Suomi-Seitsemän vuosikymmentä ansakunnan elämästä. — Helsinki: Otava, Oy Valitut Palat -Reader's Digest Ab, 1987. — 312 p. — ISBN 951-9079-77-7.(фин.)

- Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 35. Supplement. Cambrai — Glis / 835—836 (швед.)

- Гафурова Б.Г., Зубока Л.И. Хрестоматия по новейшей истории в трёх томах. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960. — Т. I. 1917−1939 документы и материалы.

- Сюкияйнен И. И. Революционные события 1917—1918 гг. в Финляндии. — Петрозаводск: Карельской книж-ное издательство, 1962. — 309, [3] с.: ил.

- Свечников М. С. Революция и гражданская война в Финляндии, 1917—1918 годы: (воспоминания и материалы). — М.; Пг.: Гос изд-во, 1923. — 112 с.

- Барышников, В. Н. Маннергейм и Советский Союз. — М.: Кучково поле, 2021. — 384 с. — (Реальная политика). — ISBN 978-5-907171-47-3.

- The Finnish Civil War 1918: History, Memory, Legacy (англ.) / Edited by Tuomas Tepora, Aapo Roselius. — Brill, 2014. — (History of warfare). — ISBN 978-90-04-28071-7.

Ссылки

- 1918 Kansalaissodan kuvia. Kuvia kansan arkiston kokoelmista. /фотографии гражданской войны/ © Kansan arkisto (фин.)