Фабула

Фабула для рассказа — это то же самое, что слова для стиха, что гамма для музыки, что сами по себе краски для художника, линии для графика и т. п.[1]

— Л. С. Выготский

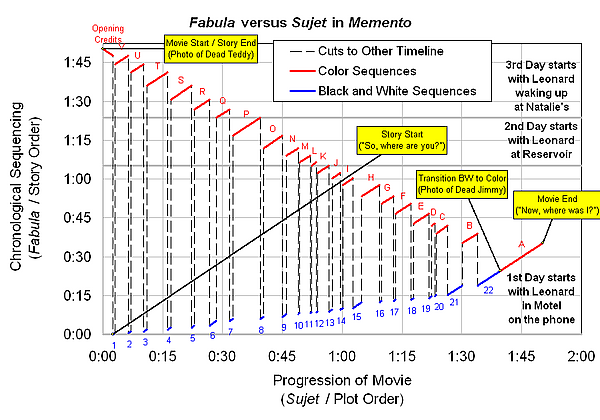

Фа́була (от лат. fābulа — «басня; повествование, история»[2][3]) — многозначное понятие, под которым чаще всего понимают фактическую сторону повествования произведения, то есть события и факты в их причинно-следственной, хронологической последовательности, оформляющиеся автором в сюжете[4][5][6][7]. Фабула связана с содержательной стороной художественного произведения[8].

Содержание понятия

Понятие фабула в его историческом развитии — от Аристотеля до В. Шкловского — имело различное содержание[9][10]. Неопределённость содержания этого понятия обнаруживается и в работах отечественных литературоведов последних десятилетий (от отрицания самого понятия, его избыточности[11] до утверждения о синонимичности понятий фабула и сюжет[12]). В некоторых концепциях (например, теория Г. Поспелова) сюжет понимается как «сами события», а фабула — как «повествование о событиях»[13][8]. В современном литературоведении (возможно, начиная с русских формалистов[13][14]) под фабулой понимают преимущественно обратное — то, «что было на самом деле» (краткий пересказ, повествовательное «резюме» мира произведения) в противовес тому, «как узнал об этом читатель» (сюжет)[15]. В рамках такого понимания сюжет и фабула различаются как по линии искусство — действительность (фабула — совокупность событий, «материал»; сюжет — художественное осмысление этого материала; события в той последовательности, в какой они происходят в «жизни» персонажей), так и с точки зрения хронологической (фабула — «естественная», логическая связь; сюжет — «сотворённая» художественная конструкция)[6][16]. Данное понимание фабулы также подразумевает, что она может «вырастать из реальности» (хотя и является частью созданного мира), а также заимствоваться (в том числе другими искусствами) и тем самым «создавать» «бродячие сюжеты» («бродячие фабулы»)[17].

С помощью фабульных приёмов писатель стимулирует интерес к развитию событий, углубляет анализ характеров героев, усиливает пафос произведения[15].

Примечания

Литература

- Крупчанов Л. М. Теория литературы: учебник. — Москва: Флинта: Наука, 2012. — 360 с.

- Литературный энциклопедический словарь / Под общей редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — 752 с.

- Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. Институт научной информации по общественным наукам РАН. — М.: НПК «Интелвак», 2001. — ISBN 5-93264-026-Х.

- Основы литературоведения: учебное пособие для студентов педагогических вузов / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов и др.; Под общей редакцией В. П. Мещерякова. — М.: Дрофа, 2003. — 416 с.

- Русова Н. Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. — М.: Флинта: Наука, 2004. — 304 с.

- Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. — М.: Просвещение, 1974. — 509 с.

- Сухих И. Структура и смысл: Теория литературы для всех. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 544 с.

- Теория литературы: Учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — Т. 1: Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. — 512 с.