Обоз

Обо́з — вереница (цепочка) подвод, повозок, саней и тому подобных, перевозящих какие-либо грузы или людей[1].

До появления в середине XX века массового автомобильного транспорта обозы играли исключительно важную роль в хозяйственной деятельности и военном деле, особенно в Европе и США.

Запряженная тягловыми животными повозка перевозила груза больше, чем вьючный транспорт, что способствовало строительству дорог и мостов, а затем и созданию придорожных гостиниц, постоялых дворов и таверн. Были созданы особые законы, регулировавшие перевозку товаров и таможенную деятельность. В ряде мест плата за транзит грузов составляла значительную долю в доходах местных бюджетов.

Крупные рынки городов и сёл, большие ярмарки, речные, озёрные и морские порты до появления развитого железнодорожного и автомобильного транспорта обслуживались обозами, которые также осуществляли почтовые перевозки несрочных крупногабаритных грузов.

Люди, сопровождавшие обозы, были вооружены холодным, а затем и огнестрельным оружием для защиты от диких животных и грабителей. В некоторых местностях обозы сопровождали специально снаряженные отряды профессиональных военных.

В военном деле вплоть до середины XX века обозы являлись обязательной частью организационной структуры армий в сфере обеспечения боевых подразделений всем необходимым, а также выполняли санитарные функции.

В России

В Русском государстве и затем в Российской империи перевозки осуществлялись речными судами по озерам и рекам и тележными обозами по сухопутным дорогам в теплое время года и обычно санными обозами — зимою. Даже появление железных дорог в XIX веке в не привело к исчезновению обозного транспорта в России ввиду обширной территории государства.

Если тележные обозы обслуживали местные потребности, то на дальние расстояния грузы перевозились главным образом зимою санными обозами из-за отсутствия хороших дорог вплоть до середины XIX века.

Города и крупные села обозная торговля через рынки и ярмарки в первую очередь обеспечивала солью, рыбой и ржаным и пшеничным зерном, затем сеном, овсом, дровами, мёдом, воском, дёгтем, металлами, строительным лесом, тканями, кожами, пушниной, изделиями керамики и другим.

На территории нынешней Украины и Юге России в XVI—XIX веках выделилась особая категория населения — так называемые чумаки, которые занимались торгово-перевозным промыслом. На телегах, запряжённых волами, чумаки отправлялись к Чёрному и Азовскому морям за солью и рыбой, развозили их по рынкам и ярмаркам, а также занимались доставкой других товаров. Чумацкие обозы нередко сопровождали конвойные, нанятые за особую плату — «ралец». На ночь и при явной угрозе нападения грабителей чумаки для устройства лучшей обороны выстраивали возы вкруг, образовывая так называемый «табор».

Позднее чумаками стали называть торговцев, привозивших соль и с других месторождений, например с озёр Эльтон и Баскунчак.

Царский обоз называли поездом.

В стародавние времена обоз назавали возником.

Обозы с наиболее важными грузами носили названия: соляной обоз, хлебный обоз, рыбный обоз, дровяной обоз и так далее.

На юге России обоз называли кошем.

В Российской империи собственные названия имели:

- Пожарный обоз — дисциплинированный отряд (пожарная команда), снабжённая всеми приспособлениями для тушения пожаров и спасания людей;

- Ассенизационный обоз — совокупность перевозочных приспособлений (герметически запирающиеся бочки и прочее) для вывоза нечистот.

- Грузовой обоз — ломовик.

Обозник — слово, которое встречается в литературе и обозначает военнослужащих обозных частей.

В военном деле, кроме непосредственно гужевого транспорта для перевозки личного состава, обозом называли специальное формирование в составе полка, дивизии и других формирований для организации перевозки припасов и оборудования. Это были:

- артиллерийский обоз, который позднее получил название артиллерийского парка,

- инженерный обоз

- санитарный обоз

- хлебный обоз

- фуражирный обоз

и тому подобные, — воинское транспортное подразделение на конной тяге, следующее вслед боевым армейским подразделением для обеспечения военных нужд.

Старший начальник обоза в полках — обозничий, позже — военный обозный, или вагенмейстер — чиновник фурштадта (то есть обоза), которому был поручен надзор за лошадьми, упряжью, повозками и прочими принадлежностями обоза.

Всеми обозами армии заведовал генерал-вагенмейстер.

Фурштадт — специальный обоз в артиллерии, введённый графом Петром Шуваловым, назначенным её главой в 1756 году; позднее слово закрепилось для обозначения всех обозов.

Военнослужащий (рядовой) в фурштадте — фурлейт (нем. Fuhrleiter, от Fuhre — поклажа, транспортировка и Leiter — вожатый); младший командир — фурмейстер.

В военной истории

Обозные люди (рабы-погонщики) в Римском войске назывались Calones. В начальный период Римской империи их могли брать в поход на войну, и усмирение захваченных территорий, только трибуны и центурионы. Впоследствии число калонес в Римском войске увеличилось до того, что они принимали участие в боях, сражениях и битвах.

В Средневековье для тылового обеспечения своих формирований войско было вынуждено везти продовольствие с собой в обозе, так как отсутствовала система централизованного снабжения, а закупки продовольствия на месте были затруднены из-за неразвитости денежного обращения. Так, при войне Карла Великого с саксами каждый воин был обязан явиться на сборный пункт с трёхмесячным запасом продовольствия. Поэтому война могла продолжаться только короткое время, так как запас продовольствия нужно было сохранить на обратный путь. За средневековым войском численностью несколько тысяч человек тянулся на многие десятки километров обоз в несколько тысяч повозок и тысячные гурты скота[2].

Исключительным примером значения обозного снабжения армии является сражение при деревне Лесная в ходе Русско-шведской войны. Осенью 1708 года подвижный отряд русских войск под руководством Петра I и Александра Меньшикова нанес поражение шведскому корпусу Левенгаупта, сопровождавшему обоз примерно в 7 тыс. подвод. В сражениях при Лесной и днем позже — под Пропойском шведы потеряли знамёна и весь огромный обоз с трёхмесячным запасом продовольствия, артиллерией, оружием и боеприпасами для армии Карла XII. Эта тактическая победа русского отряда в числе прочих факторов привела к стратегическому поражению шведов в войне. Петр I позже назвал сражение при Лесной «матерью Полтавской победы».

С вступлением армии Наполеона в пределы Российской империи и ее продвижением вглубь страны вопросы обеспечения на растянутых незащищенных тыловых коммуникациях стали значительной проблемой для интендантской службы. Поощряемое Кутузовым партизанское движение главной целью военных операций сделало захват или разгром слабо охраняемых обозов противника, что привело к нехватке продовольствия и, в особенности, фуража во французской армии в период ее отступления. Очевидцы событий сообщают, что покидавшая Москву армия Наполеона имела колоссальный обоз, в том числе с награбленными ценностями, который по дороге к Смоленску был почти весь потерян из-за непогоды и действий партизан.

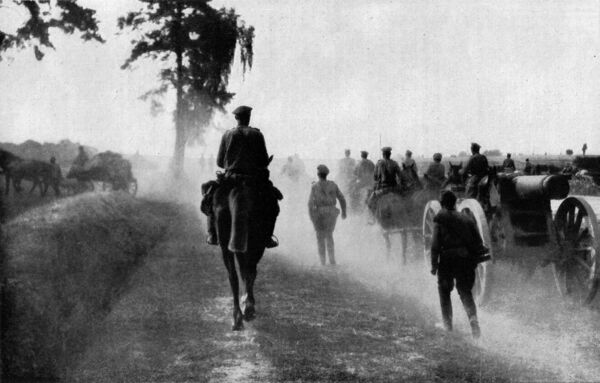

Конные обозы в Первой мировой войне, несмотря на появление в войсках автомобильного транспорта, для армий всех воюющих стран все еще являлись основой тылового обеспечения.

На советско-германском фронте конные обозы в отдельные периоды военной кампании играли значительную роль в тыловом обеспечении войск как в вермахте, так и в Красной армии, особенно в зимнее время, когда автомобильный транспорт в условиях бездорожья не мог использоваться.

Русский военный теоретик и практик Дмитрий Милютин предсказал использование и появление в вооружённых силах России и мира военной техники для боя и его обеспечения, как то автомобиля, броневого автомобиля, танков и самоходных артиллерийский установок.

Есть ли что-либо невозможное, например, в том, что автомобили не только вполне заменят повозки в обозах, но проберутся даже в полевую артиллерию; вместо полевых орудий с конскою упряжью войдут в состязание на поле сражения подвижные бронированные батареи, и битва сухопутная уподобится битве морской.

Во второй половине XX века в связи с широким внедрением в войсках военной техники слово обоз как термин вышло из употребления в руководящих документах и заменено словосочетанием — транспорт, военный транспорт.

В Российской армии до 1917 года

Армейский обоз от старорусского «обвоз» — «возить», «доставлять» [3], собирательное название формирований на конной тяге (позднее моторизированной и механизированной тяге), выполнявших задачи тылового обеспечения: транспортировки, содержания и подвоза материальных средств.

В Русском войске все запасы материальных средств или «кормы» следовали при дружине и полках на вьюках, а позже в колесном (санном) обозе или доставлялись по воде.

В регулярной армии Пётр I ввёл в штатную структуру полков обоз (солдатского строя — 63 повозки, драгунского строя — 60 повозок). С 1708 года полковые обозы подразделялись на лёгкий — «к баталии потребныя вещи» и тяжёлый — «лишния тягости»; позднее стали называться обоз 1-го и 2-го разряда.

Александр I обоз в полках сократил, но образовал в дивизиях, включив в их в состав фурштадтские батальоны 6-ти ротного состава (108 повозок с 9-дневным запасом сухарей и другой провизии), на каждую пехотную или кавалерийскую дивизию.

В 1817 году была сформирована фурштатская бригада из 4 фурштатских батальонов, которая в 1821 году была названа Гвардейской. В 1819 году были сформированы три фурштатские бригады при 1—4-м пехотных корпусах. В 1820 году были сформированы еще пять фурштатских бригад. Фурштатские части были упразднены в 1864 году[4].

В Русской императорской армии (РИА) существовали войсковые обозы нескольких видов:

- по порядку сформирования:

- казённые, то есть принадлежащие казне, государству; в мирное время его повозки, вместе с упряжью и принадлежностями, содержались полностью в РИА, но лошадей имелось лишь незначительное число (при мобилизации комплект лошадей пополнялся на основании военно-конской повинности);

- обывательские, то есть принадлежащие гражданам государства, формируемые в военное время по найму, реквизицией или на основании подводной повинности.

- по служебной принадлежности

- интендантский

- специальный

- артиллерийский

- инженерный

- санитарный

- по назначению:

- продовольственно-вещевой, который являлся Первым отделом дивизионного обоза, и состоял из повозок, поднимающих материальные средства пехотной дивизии (пд): запас продовольствия (сухари, крупа, соль, чай, сахар — на 4 дня, мясные и овощные консервы — на один день), шанцевый инструмент, запас одежды и обуви. При нём же состоял конный запас пд. 1-й отдел состоял из пяти взводов, из которых 1-й, 2-й, 3-й и 4-й взвода имели по однодневному запасу продовольствия. Командир 1-го отдела был одновременно и командиром дивизионного обоза.

- артиллерийские

- инженерные

- санитарные, санитарный обоз являлся Вторым отделом дивизионного обоза, и состоял из повозок, поднимающих дивизионный лазарет и два полевых госпиталя, а в случае надобности к дивизионному обозу присоединяется ещё военно-санитарный транспорт.

- офицерские

- штабные.

- по формированиям:

- по распределению между формированиями:

- ротный (эскадронный, батарейный), то есть каждая рота, эскадрон, батарея имели свои повозки, лошадей и команду

- батальонный (дивизионный)

- полковой, для пехотных и стрелковых полков, входил в состав части, им поднимались материальные средства, в которых личный состав нуждался для боя и похода. Поэтому полковой обоз следовал на марше в составе своего полка и должен был постоянно находиться при нём или недалеко от него.

- бригадный, для стрелковых бригад

- дивизионный, для пехотных дивизий и состоял из двух отделов: 1-го — продовольственно-вещевого и 2-го — санитарного. Кавалерийские дивизии РИА не имели дивизионного обоза.

- корпусный

- армии.

…На смотру начальника дивизии один взвод Терско-Горского полка оставлен был позади фронта, в прикрытие полкового обоза, который, к слову сказать, весь состоит у них из кавказских двухколёсных арб[5]

Обоз пехотной дивизии (дивизионный обоз — ДО) состоял из повозок, лошадей и обозной команды которая включала в себя:

- Управление (в составе 1-го отдела ДО)

- 1-й отдел — продовольственно-вещевой

- 1-й взвод

- 2-й взвод

- 3-й взвод

- 4-й взвод

- 5-й взвод

- 2-й отдел — санитарный

Обоз пехотной дивизии составлял 287 повозок с 748 лошадьми.

Повозки для перевозки предметов первой необходимости следующие вместе с войсками, составляли обоз 1-го разряда, к нему относились:

- зарядные ящики, одноконные снарядные и парные патронные двуколки (боеприпасы)

- инструментальные повозки (походная кузница, инструменты и подковы)

- аптечная двуколка

- лазаретная линейка

- офицерская двуколка.

Подвижная фортификация

В XV — XVII веках в военных конфликтах Европы обозы использовались в качестве подвижных фортификаций.

В Московском Великом княжестве были созданы подвижные деревянные защитные сооружения, которые передвигались на местности обозами — на колесах в теплое время года и на полозьях зимой. Установленные в определенном порядке щитовые заграждения образовывали легкую крепостицу, которая называлась Гуляй-город.

Запорожские казаки нередко устраивали заграждения из сомкнутого ряда повозок для обороны от нападавшего противника.

В европейских странах легкое фортификационное сооружение из повозок получило название вагенбург. Использование вагенбургов стало излюбленным тактическим приемом чехов во времена Гуситских войн.

Импровизированный вагенбург позволил англичанам одержать победу в Селёдочной битве 1429 года.

Галерея

Примечания

Литература

- В. И. Даль, Толковый словарь, 1863—1866 годов.

- «Обоз» (1812) — басня И. А. Крылова

- Обоз военный // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.

- Обозы войсковые // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Санитарный обоз // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Положения о полковом и дивизионном обозах, утверждённых 10 июля 1885 года.

- М. А. Газенкампф, «Войсковой обоз новой организации и переходного устройства», Санкт-Петербург, : Военная типография, 1885 год.

- Александр Прозоров, Битва за обоз.

- Повозки военные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Справочная книжка для офицеров. Составили генерального штаба полковники Малинко В. и Голосов В., Издание 3-е, исправленное и дополненное, часть I. — Москва, 1902 г., Типография-Литография «Русского Товарищества Печатного и Издательского дела», Чистые пруды, Мыльников пер., собств. дом. — 262 с.

- Ф. А. Макшеев, Снабжения и военное хозяйство в военное время;

- Ф. А. Макшеев, Военное хозяйство и устройство тыла. Обоз и тыловые учреждения иностранных армий;

- П. Режепо, Значение и работа обоза;

- Положения о полковом и дивизионном обозе — Приказ по военному ведомству № 229 от 1907 года.

- Военная энциклопедия Сытина, 1916 год, тома № 1 — № 18.