Марш (военное дело)

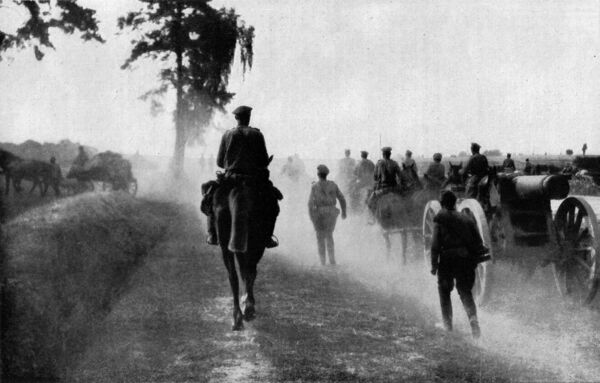

Марш[1] (итал. marcia, фр. la marche — поход, переход; от marcher — идти) — организованное, в соответствии с руководящими документами, передвижение военнослужащих (войск) в пешем порядке, на животных или на машинах.

Марш может совершаться к фронту, вдоль фронта, от фронта в тыл. По условиям проведения принято различать марш в предвидении вступления в бой и марш вне угрозы столкновения с противником.

История

Умение совершать марши является одним из основных умений войск, так как прибыть к месту боя вовремя, организованно, имея личный состав в состоянии вести бой и имея запас времени для подготовки к бою — это больше чем половина успеха в бою.

На протяжении многих веков пехота составляла основной и самый многочисленный род войск. Именно многочисленность пехоты предопределяла то, что она должна была передвигаться пешком, так как обычно было невозможно иметь столько лошадей, чтобы перевозить пехоту хотя бы на телегах (хотя в мировой военной истории такие попытки известны, например, корволант российской армии во время Северной войны). Драгуны задумывались как вид ездящей пехоты, передвигаться они должны были на лошадях, а вступать в бой — в пешем порядке.

Нормальными скоростями для движения войск в начале XX века считались при хороших дорогах и погоде: для пехоты — в час 4 версты и в сутки 20—25 верст при двух днёвках (отдых в течение целых суток) в неделю; для кавалерии, при скорости 7—8 вёрст в час переменными аллюрами, от 30 до 40 вёрст в сутки. Норма обыкновенного перехода с остановками в пути на привалах составляла 10 часов, при этом оставалось на отдых в пункте ночлега 14 часов. Если войска на совершение перехода употребляли более 10 часов, то такой переход считался усиленным, а марш назывался форсированным. Особенной быстротой движения отличались войска Суворова (знаменитый марш последнего в 1799 году от Турина к Алессандрии — 110 вёрст за двое суток и далее к реке Тидоне, навстречу армии Макдональда — 80 вёрст за 36 часов).

Маршевая подготовка, то есть обучение умению совершать пешие марши, до широкого распространения транспортных средств являлась одним из основных видов обучения всех родов войск. Она была настолько важной, что в 1909 году российский император Николай II, решив проверить удобство новой экипировки, надел на себя всё, что положено нести на марше солдату пехоты, и прошёл вместе с одним из полков более 25 километров. Убедившись, что новая экипировка более удобна, он подписал приказ о её введении в войсках.

С появлением железных дорог войска на большие расстояния начали перевозить по ним, однако на расстояния до 500—700 километров пехота всё равно шла пешком. Во время Первой мировой войны появилась моторизованная пехота (мотопехота) на грузовиках, но и во время Второй мировой войны большая часть пехоты передвигалась пешком. Только после Второй мировой войны стрелковые войска (пехота) стали со временем полностью моторизованными.

Виды

Организованное передвижение различных формирований в колоннах на транспортных средствах, боевых машинах или в пешем порядке по колонным путям и военно-автомобильным дорогам, более одного суточного перехода, в целях прибытия к установленному времени в назначенный район сосредоточения (на указанный рубеж) в готовности к выполнению дальнейших задач. В современных условиях марш на большие расстояния с различными целями получает широкое распространение, особенно в связи с резким увеличением пространственного размаха и динамичности ведения военных (боевых) действий. Скорость движения колонн на марше на большие расстояния зависит от:

- подготовки личного состава;

- организации самого марша;

- природных условий и местности, в которых совершается марш;

- вида, типа и моделей вооружения, боевых и транспортных машин;

- и многих других факторов.

На вооружении и военной технике, при хорошей видимости днём по колонным путям и военно-автомобильным дорогам, на дорогах с твёрдым покрытием средняя скорость составляет 40 — 50 километров/час, а на улучшенных грунтовых дорогах — 30 — 40 километров/час. При движении колонны ночью, без световой маскировки, скорость ограничивается до 20 — 25 километров/час, при движении в условиях световой маскировки — до 10 километров/час. Для прогнозирования скорости движения по выбранному маршруту в странах НАТО применяют модель мобильности военной техники[2][3].

При совершении марша в пешем порядке средняя скорость движения подразделений может составлять 4 — 5, на лыжах 5 — 7 километров/час.

Примечательно, что на учениях «Запад-2009» российская бригада совершила марш железнодорожным транспортом — 450 км до Белоруссии и 420 км по Белоруссии — за семь суток (фантастика)! А ведь во времена СССР 11-я армия Прибалтийского военного округа — две мотострелковые и две танковые дивизии плюс армейский комплект частей — за двое суток преодолели 1200 км и вошли в Чехословакию.

— Сайт НВО, 03.08.2018 00:01:00, Анатолий Цыганок, «О роли личности в истории» Последствия войны на Кавказе 2008 года, или Издержки военного строительства в наше время.

Марш-бросок — стремительное организованное перемещение войск или отдельного воинского подразделения, с чередованием шага и бега [4]. Перемещение может производиться, в зависимости от поставленных задач, как в пешем или верховом порядке. Марш-бросок совершается для быстрого маневрирования в предбоевых и боевых порядках. Стремительный пеший, верховой марш способствует успеху в ведении боевых действий.

В пешем порядке или верховом порядке марш-бросок совершается военнослужащими в ускоренном темпе, с чередованием шага и бега.

Также во время боевой подготовки военнослужащих марш-бросок является одним из методов морально-психологической и физической тренировки и может длиться продолжительное время [5].

Марш-манёвр — устаревший военный термин[6], под которым понимается передвижение крупных масс войск (войсковых соединений и объединений[7]) в походном порядке[8][9] с целью занятия выгодного положения, перегруппировки, наращивания сил[10] или выхода из угрожающей ситуации[7].

Форсированный марш отличается от нормального значительно большей протяжённостью суточного перехода, которая достигается увеличением скорости и продолжительности движения[11].

Контрмарш (фр. contremarche)[12] — эволюция в формировании, имеющая целью поставить передние шеренги впереди прочих, даже и тогда, когда войска обернуты лицом назад к их прежнему расположению, то есть марш-манёвр, предпринимаемый (осуществляемый) командованием формирования в целях ликвидации марш-манёвра противника с последующей задачей нанести ему поражение.

6

Во всем покорствуя воле монаршей,

Не уклоняйся от контрмаршей.— Козьма Прутков, Военные афоризмы.

Типы

Торжественный марш (парад, церемониальный марш) прохождение (проезд) мимо начальника на парадах или смотрах, с музыкой и отданием чести:

- пешим порядком;

- пешком;

- на велосипедах (самокатчики);

- на животных;

- верхом (на лошадях, верблюдах и так далее);

- на гужевом транспорте;

- на машинах;

- мотоциклах;

- автомобилях;

- броневой технике;

Походный марш: войска на марше в сутки могут преодолеть: колёсные (автомобильные) колонны 400 километров, смешанные (колёсные и гусеничные) колонны (танки, БМП, автомашины и др.) 300 километров, пешим порядком или на лыжах 30 — 50 километров:

- пешим порядком (может включать марш-бросок);

- пешком;

- на лыжах;

- на велосипедах;

- на животных (может включать марш-бросок);

- верхом (на лошадях, верблюдах и так далее);

- на гужевом транспорте;

- на машинах (транспорте);

- мотоциклах;

- автомобилях;

- броневой технике;

- железнодорожном транспорте;

- водном транспорте;

- воздушном транспорте.

Показатели

- цель;

- маршрут;

- сведения о противнике, места возможной встречи с ним;

- походный порядок, состав и задачи;

- скорость движения, места и ориентировочное время привалов;

- порядок действий при встрече с противником и места сбора в случае рассредоточенного ухода от преследования противника;

- сигналы управления и взаимодействия;

- время готовности к началу движения;

- вооружение личного состава, материальное, техническое и медицинское обеспечение.

- маршевые возможности

- средней скорости движения

- величине суточного перехода

Фитнес

В 2020-е армейские марш-броски стали популярны у любителей спортивной ходьбы. В 2021 году фитнес-приложение Strava зафиксировало рост зарегистрированных тренировок по ракингу на 40 %. В 2023 году количество поисковых запросов о ракинге в интернете увеличилось на 177 %, а число просмотров по хэштегу #rucking в TikTok превысило 20 миллионов. К 2024 году ракинг был назван одним из главных фитнес-трендов года, а компания GoRuck сообщила о 65%-ном росте годовых продаж своих рюкзаков[13][14][15][16].

Примечания

Литература

- Церемониальный марш // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Военная энциклопедия, СПб., 1911—1914 годов;

- К. Мендюк, «Тренировка в марше как метод войскового обучения», Вопросы физиологии военного труда, сборник № 1, 1928 год, Москва (М.);

- Д. Розенблюм и К. Мендюк, «Опыт изучения ускоренного марша», Военно-санитарный сборник, № 5, 1928 год;

- О. Шейнберг, «Утомление и восстановление работоспособности бойца при дневном и ночном марше», Военно-санитарное дело, № 4, 1929 год;

- О Дукельская и Л. Клаус, «Питьевой режим в условиях военного марша», Военно-санитарное дело, № 4, 1930 год;

- Г. Чекулаев, «О влиянии марша в горах на организм бойца», Военно-санитарный сборник, № 4, 1930 год;

- Д. Ф. Лоза, «Марш и встречный бой» — Москва: Воениздат, 1968 год. — 208 с. Тираж 15000 экз. Цена 68 копеек;

- Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30 томах;

- Марш // Линия адаптивной радиосвязи — Объектовая противовоздушная оборона / [под общ. ред. Н. В. Огаркова]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1978. — (Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 5).;

- Боевой устав Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР (взвод-отделение-танк);

- Боевой устав Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР (батальон-рота)

- «Военный энциклопедический словарь» (ВЭС), М., ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);

- «Словарь военных терминов». — М.: Воениздат. Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин, 1988 год;

- «Военно-исторический словарь», 1998 год;

- А. Крюковских, «Словарь исторических терминов», 1998 год;

- Генерал-лейтенант П. С. Вашурин. Подготовка подразделений к марш-броскам;

- Большая медицинская энциклопедия;

Ссылки

- Михневич Н. П. Форсированный марш // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Статья в Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия. (недоступная ссылка)

- Ю.Вермеев. Пехота на марше.

- Генерал-лейтенант П. С. Вашурин. Подготовка подразделений к марш-броскам.