Узурпация

Узурпа́ция (от лат. usurpatio «овладевание»), Захват власти[1][2] — захват, присвоение, в особенности насильственное присвоение политической власти[3][4][5], насильственный, противозаконный приход к власти или присвоение чужих прав или полномочий[6][7].

Лицо, совершившее узурпацию, то есть лицо, свергнувшее законное правительство и овладевшее правлением — Узурпатор[3].

Присвоение

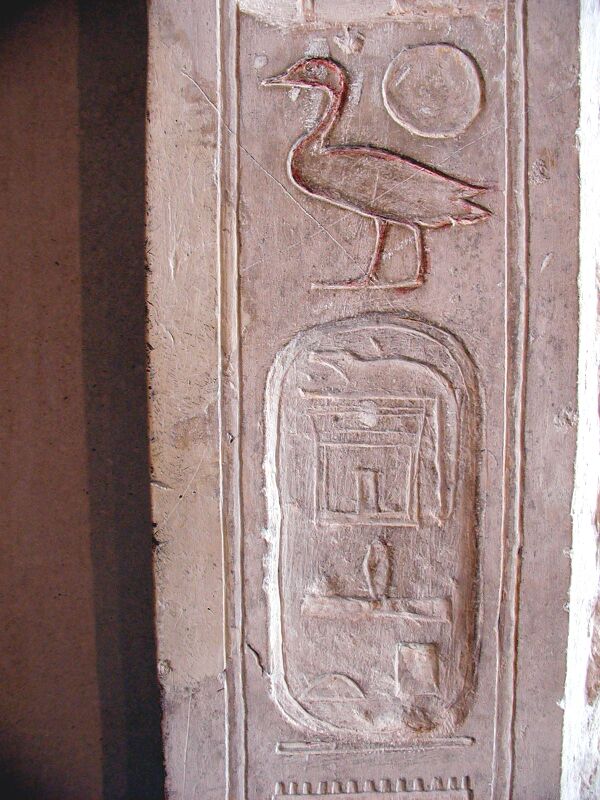

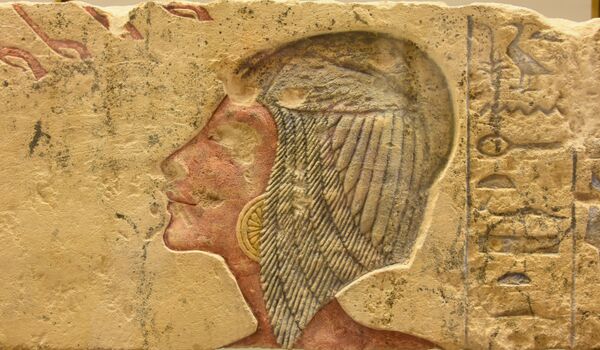

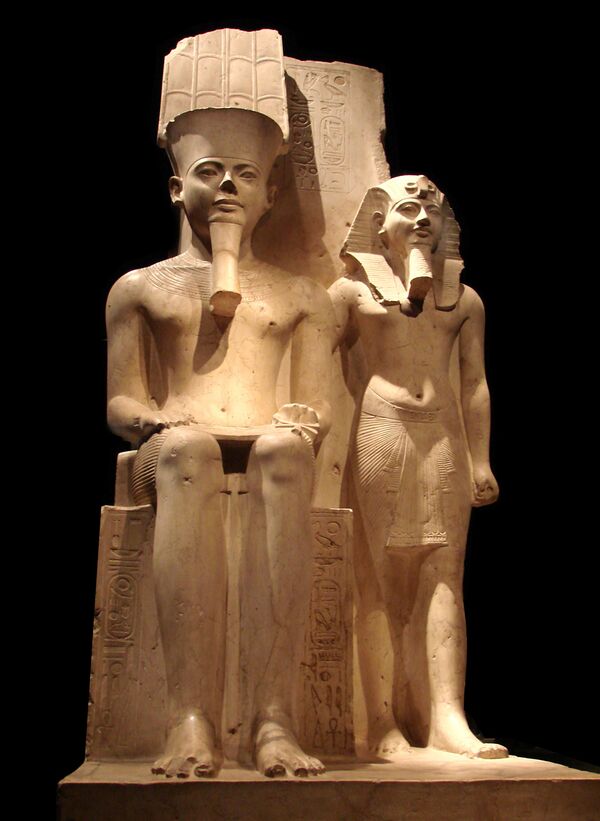

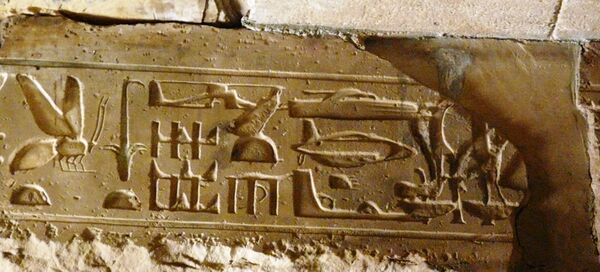

В истории узурпация проявлялась в присвоении фактическим правителем предметов своего предшественника путём замены на объекте имени. Такая практика была распространённой среди фараонов Нового царства. Позже узурпация распространилась на портретные изображения. Подобные действия близки к «проклятию памяти», когда имена и картуши затирались. К счастью для историков, подобные практики поддаются исследованию и дешифровке благодаря внимательному эпиграфическому анализу[8].

Пасынок царицы Хатшепсут Тутмос III после её смерти присвоил многие её памятники. Последний правитель XVIII династии Хоремхеб узурпировал памятники предыдущих фараонов — Тутанхамона и Эйе: Колонный зал Карнакского храма, Стелу реставрации Тутанхамона, колоссов Эйе из своего заупокойного храма на западе Фив. Больше прочих узурпацией занимался Рамсес II, но делал это не из ненависти к предшественникам, а для укрепления своей власти на протяжении долгих лет правления. В конце XIX династии Аменмес узурпировал многие картуши Мернептаха на памятниках[8].

Захват власти

В юридической литературе понятие «узурпация власти» используется для определения насильственного захвата или удержания власти. Во всех демократических странах узурпация власти является тяжким государственным преступлением. УК России (Российской Федерации) 1996 года (статья 278) устанавливает уголовную ответственность за действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации[9].

К узурпации относят также выборы, проведённые с грубыми нарушениями и фальсификация их результатов. Частным случаем узурпации является злоупотребление властными полномочиями.

Согласно п. 4 ст. 3 Конституции Российской Федерации:

«Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».

Узурпацию одной ветвью власти властных полномочий других ветвей власти призвана предотвращать реализация концепции разделения властей.

Латинское usurpare первоначально означало «использовать» и лишь в поздний период римской истории стало означать «завладевать», «присваивать». Оформление понятия «узурпатор» исторически связано с кризисом III века, когда политическая нестабильность и насильственный захват власти были обычным явлением. Ранние примеры использования слова (usurpator) относятся ко второй половине IV века н. э. (Святой Амвросий, Аммиан Марцеллин, Аврелий Симмах)[10][11].

Однако существующее в историографии разделение правителей древнего Рима и Византии на законных императоров и узурпаторов — скорее дань традиции, нежели указание на способ получения власти, так как многие императоры, классифицируемые как «законные», захватили власть в результате убийства предшественника, либо переворота, либо гражданской войны. По этой классификации, если одновременно существовало несколько враждующих императоров, то обычно победитель считался «законным императором», а остальные — «узурпаторами». Но есть и исключения, например, Иоанн (римский император) в 423—425 годах правил всей Западной Римской империей единолично, тем не менее он считается узурпатором.

Как продукт культуры с мощными монархическими традициями, китайская классическая историография уделяла большое внимание легитимности власти (см. Небесный мандат). Помимо Ван Мана, она отмечает пример узурпации в царстве Лу (Ян Ху zh:阳虎/陽虎, эп. Чуньцю), а также восхваляет ранних исторических персонажей за воздержание от узурпации при наличии её явной возможности (Чжоу-гун, князь Хуан царства Ци). С другой стороны, китайская мифология празднует примеры монархов, добровольно уступающих трон своему министру (Яо — в обход собственного сына; Шунь, Юй Великий).

Наиболее известным примером узурпации в позднеимперском Китае является Чжу Ди (император Юн-лэ династии Мин).

Узурпации императорской власти первыми сёгунами описана Рай-Санъё в «История Японии извне» («Нихонгайси»)[12].

Примечания

Литература

- Алексеев С. С., Архипов С. И., Корельский В. М. и др. Теория государства и права. Учебник / Под ред. С. С. Алексеева. — М., 1998.

- Георгий Валентинович Плеханов, К вопросу о захвате власти, 1905 год.