Валежник

Вале́жник (валеж, валежный лес, лежина, падалица) — упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части[1]: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром (бурелом), навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный и полуобработанный, но не вывезенный и брошенный (часто как забракованный). Вообще всякий поваленный или лежащий на земле лес, в большей или меньшей степени утративший технические качества и ценность. Сухой валежник может использоваться в качестве топлива.

Образование

Образование валежника происходит при естественном отмирании деревьев, рубках, лесных пожарах, ветровале, буреломе, снеголоме, снеговале, ожеледи (оледенение кроны и ствола), повреждении насаждений вредными насекомыми, грибными болезнями[1].

Экологическое значение

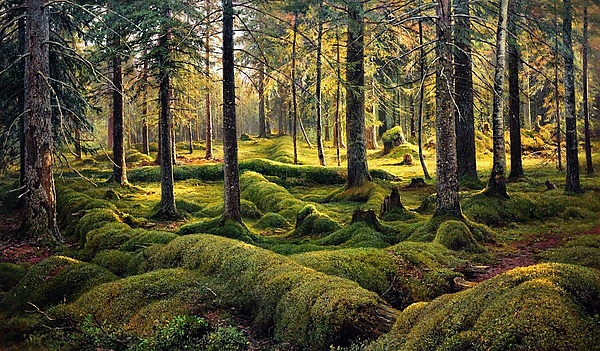

Разложившийся валежник оставляет в почве питательные вещества. Образуемые им микроповышения создают условия для самовозобновления ценных пород (ель, пихта, сосна)[2]. Валежник укрепляет склоны, защищает почву. Он является постоянным или временным домом для многих обитателей: микроорганизмов, грибов, членистоногих, моллюсков, земноводных и пресмыкающихся, птиц и даже мелких млекопитающих. Для успешного развития растений некоторых видов необходимо, чтобы их семена проросли в валежнике.

Валежник играет значительную роль как долговременное хранилище углерода. Например, в хвойных лесах в валежнике вместе с почвой может содержаться до 25—30 % запасённого в лесу углерода[3]:8.

Природоохранные аспекты и переработка

Накопление валежника весьма опасно для леса, так как валежник, представляя удобную пищу для огня, в случае возникновения лесного пожара способствует быстрому его распространению на значительные пространства. Кроме того он является благоприятной средой для различных вредных насекомых, в особенности короедов, которые, размножаясь, переходят с него и на растущие деревья, уничтожая часто десятки и сотни тысяч гектаров ценного леса. Поэтому в благоустроенном лесном хозяйстве обращается особенное внимание на своевременное удаление валежника из леса — уборку его (требование ст. 168 Лесного устава Российской империи относительно казенных лесов, а также современного законодательства МПР РФ[4]), причём решающее значение имеет состояние валежника. Ещё в дореволюционные времена вопрос пользы и вреда уборки валежника в лесах активно дискутировался[5].

Он вреден в пожарном отношении и как рассадник насекомых только вначале, в первые годы своего существования, впоследствии же, при дальнейшем разложении древесины, становится безвредным и самое удаление его тогда из леса приносит уже не пользу, а ущерб хозяйству, напрасно лишая лесную почву природного удобрения. Но при всей желательности скорейшей очистки лесных посадок от свежего валежника, уборка его далеко не всегда может быть выполнена, вследствие отсутствия спроса на материалы, получаемые от его разработки, и потому невозможности возвращения затрат, сделанных на его уборку. В иных случаях можно помочь в этом отношении введением лесотехнических производств — смолокурения, углежжения, варки поташа и т. п., оплачивающих с избытком издержки по сбору.

Кроме того, валёж в лесу является резервуаром влаги, образующейся при разложении древесины. Её поступление зависит от активности обитающих в лесу грибов. Это может быть критически важным для выживания в условиях длительной засухи.

Исследования российского учёного-лесопатолога В. Г. Стороженко (1992) показали, что валёжник в любом случае необходим в лесу, поскольку отмершие деревья (особенно, крупного размера) препятствуют активному распространению инфекции гнилевых болезней леса и формированию очагов поражения гнилями живых деревьев. При этом количество валежа в насаждении должно составлять от 1/3 до 1/2 от запаса сырорастущего леса. Однако до сих пор российское лесное хозяйство игнорирует результаты этих исследований.

Примечания

Литература

- Собичевский В. Т. Валежник // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Валежник // Лес России. Энциклопедия / Под общ. ред. А.И. Уткина и др. — М.: Большая российская энциклопедия, 1995. — 447 с.

- «Положение о сбережении лесов», 1888 Архивная копия от 19 мая 2011 на Wayback Machine.