Миноносец

Миноно́сец — надводный мореходный корабль небольшого водоизмещения, основным вооружением которого является торпедное.

Появление минного оружия

Минное оружие военные моряки впервые попытались применить при помощи подводной лодки «Черепаха» во время войны США за независимость, но в ходе атаки, признанной впоследствии неудачной, закрепить мину под днищем цели не удалось[1].

Первым опытным образцом парового катера с минным вооружением был построенный в России на верфи Николаевского Адмиралтейства во время Крымской войны катер генерала Тизенгаузена, но из-за невысокой мореходности он затонул во время испытаний[1].

Активное развитие минные катера — носители шестовых мин получили в ходе Гражданской войны в США 1861—1865, именно тогда было доказано, что «минное оружие — реальная и, пожалуй, единственная угроза большим надводным кораблям, чья мощная броня была в то время практически неуязвима для судовой артиллерии самого крупного калибра»[2]. Концепция минного катера — истребителя броненосцев нашла всеобщее признание только через несколько лет после окончания Гражданской войны в США; вплоть до начала 1870-х годов европейские флоты предпочитали заказывать строительство пароходов большого водоизмещения, вооружённых шестовыми минами[3], а с 1874 года и торпедами. Минные катера активно применялись в ходе Русско-Турецкой войны 1877—1878[4] и строились вплоть до начала XX века.

Первые миноносцы

После Русско-Турецкой войны буксируемые и шестовые мины отошли на второй план, активное развитие получили «самодвижущиеся мины» (торпеды)[5], а в качестве корабля-носителя торпедного вооружения выступил корабль нового класса — малый миноносец или миноноска.

На появление нового класса кораблей серьёзное влияние оказало изобретение Робертом Уайтхедом нового вида оружия — торпеды. Несмотря на ограниченную скорость, дальность хода, ненадёжность попадания и действия взрыва торпеда к середине 1870-х годов стала сильным тактическим фактором[6]. Первая в мире успешная атака двумя торпедами была осуществлена 14 января 1878 года во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов минными катерами «Чесма» и «Наварин»; в ходе неё был потоплен сторожевой турецкий пароход «Интибах»[7].

Под впечатлением, с одной стороны успешных действий русских минных катеров в действиях против турецких кораблей, а с другой — быстрого роста возможностей торпедного оружия, родилась концепция «миноносного флота». Её автором стал французский адмирал Обэ, морской министр и глава так называемой «молодой школы» теоретиков морской войны. Согласно этой концепции, для обороны прибрежных вод необходимо иметь не броненосцы и канонерские лодки, а множество малых быстроходных миноносок. Атакуя одновременно с разных направлений, они пустят ко дну любую эскадру, состоящую из тихоходных и неповоротливых броненосных кораблей[8].

Доктрина «молодой школы» быстро приобрела много сторонников, как во Франции, так и за её пределами, так как она позволяла отказаться от дорогостоящего строительства броненосного флота в пользу гораздо более дешёвого «москитного флота»[8].

Первый мореходный миноносец русского флота «Взрыв» вступил в строй в 1877 году, имел водоизмещение 160 тонн, скорость 14,5 узла (около 27 км/ч), 1 торпедный аппарат. Одновременно со «Взрывом» в состав британского флота в 1877 году вошёл миноносец «Лайтнинг», построенный фирмой Торникрофта по заказу британского Адмиралтейства. «Лайтнинг» развивал на четыре узла бо́льшую скорость, имел в пять раз меньшее водоизмещение, чем «Взрыв», и вооружался двумя бортовыми торпедными аппаратами (в 1879 году заменены на один носовой)[9].

Успешные испытания «Лайтнинга» послужили толчком к серийному строительству миноносцев: уже в 1879 году фирмой Торникрофта по заказу британского Адмиралтейства было построено 11 номерных миноносцев (№ 2—12), имевших в качестве прототипа «Лайтнинг» (но от последнего их отличал чуть больший тоннаж, более мощная силовая установка, бо́льшая длина корпуса, меньшая осадка, выпуклая (карапасная) палуба и отсутствие кормовой надстройки[10]. В 1878—1879 годах фирма Торникрофта построила 12 номерных миноносцев для Франции (№ 8—19) и по одному миноносцу для Дании и Австро-Венгрии[10].

Десятилетие 1880-х годов было отмечено своеобразным «миноносным» бумом: флоты Великобритании, Франции, России, Австро-Венгрии, Италии, Германии и США, а также флоты малых стран Европы (Дании, Швеции и др.) начали активно пополняться сериями кораблей нового класса. К 1 января 1886 года в тройку лидеров по числу миноносцев, находящихся в составе их флотов, входили Великобритания (129 миноносцев, в том числе 26 мореходных), Россия (119 миноносцев, в том числе 6 мореходных) и Франция (77 миноносцев, в том числе 23 мореходных)[11].

| Дата[12] | ||||||

| Страна | 1886 | 1892 | 1900 | 1904 | 1914 | 1918 |

| Великобритания | 129 | 186[13] | 95[14] | 159 | н/д | 94 |

| Франция | 77 | 220[13] | 219[14] | 282 | н/д | н/д |

| Германия | 8 | 152[13] | 113[14] | 90 | н/д | н/д |

| Россия | 119 | 143[13] | 174[14] | 156 | н/д | н/д |

| Италия | 58 | 129[13] | 144[14] | 143 | н/д | н/д |

| Австро-Венгрия | 42 | |||||

| Япония | 29[14] | 82 | н/д | н/д | ||

| США | н/д | н/д | 34 | н/д | н/д | |

Миноносцы СССР

Миноносцы СССР играли ключевую роль в советском военно-морском флоте в годы Второй мировой войны. Они выполняли широкий спектр задач: от сопровождения транспортных колонн и противодействия подводным лодкам и авиации противника до огневой поддержки морских десантов и обстрела вражеского побережья.

- Проект 7: Один из самых массовых типов эсминцев. Построенные в 1930-е годы, они были мощными кораблями с хорошей артиллерией и торпедным вооружением. К эсминцам данного проекта относились: "Гневный", "Гордый", "Грозящий", "Сметливый", "Стерегущий", "Гремящий", "Грозный", "Громкий", "Сокрушительный", "Стремительный", "Бдительный", "Безупречный", "Беспощадный", "Бодрый", "Бойкий", "Быстрый", "Разумный", "Разъяренный", "Разящий", "Расторопный", "Ревностный", "Редкий", "Резвый", "Резкий", "Рекордный", "Ретивый", "Решительный", "Рьяный".

- Проект 56: Более поздний тип эсминцев, получивший название "Неустрашимый". Они имели более высокую скорость и улучшенное вооружение по сравнению с проектом 7. Корабли данного проекта: "Светлый", "Блестящий", "Спешный", "Бывалый", "Скромный", "Сведущий", "Веский", "Вызывающий", "Спокойный", "Смышлённый", "Скрытный", "Бесследный", "Вдохновенный", "Сознательный", "Справедливый", "Бурливый", "Возмущенный", "Благородный", "Несокрушимый", "Пламенный", "Находчивый", "Возбужденный", "Напористый", "Влиятельный", "Настойчивый", "Выдержанный", "Бравый".

В истории СССР было много проектов со своим перечнем эсминцев, которые имели свои характеристики, например, проект 30-бис, проект 31, проект 35 и др. Кроме этого, были и нереализованные проекты, например, проект 40.

Тактика использования

Тактика боевого использования миноносцев базировалась на характерных свойствах его оружия — торпеды, и заключалась в нападении и уничтожении кораблей противника при помощи большого количества маневренных кораблей небольших размеров с большой скоростью, затруднявшей уничтожении их огнём корабельной артиллерии. Тактическое использование миноносцев, как и всех малых кораблей, ограничивалось плохой мореходностью, малой дальностью плавания и зависимостью скорости хода от силы волнения[15].

Боевая живучесть миноносца основывалась на его скорости, маневренности и скрытности, достигаемой благодаря низкому и ограниченному силуэту, снижавшему вероятность попадания в корабль снарядов вражеской артиллерии. Главной мыслью тактики боевого применения миноносцев стало принятие скорости как главного компонента морской мощи[6].

Следствия появления миноносцев

Строительство миноносцев ставило совсем иные конструктивные требования, чем тяжёлые и медленные большие боевые корабли. Для придания миноносцам высоких скоростей хода требовалось максимальное уменьшение веса их конструкций и установка, в качестве двигателя, мощных поршневых машин и лёгких котлов с высокой нагрузкой. Приобретённый в ходе проектирования и постройки миноносцев опыт оказал положительное влияние на развитие судостроения и был перенесён на большие корабли[16].

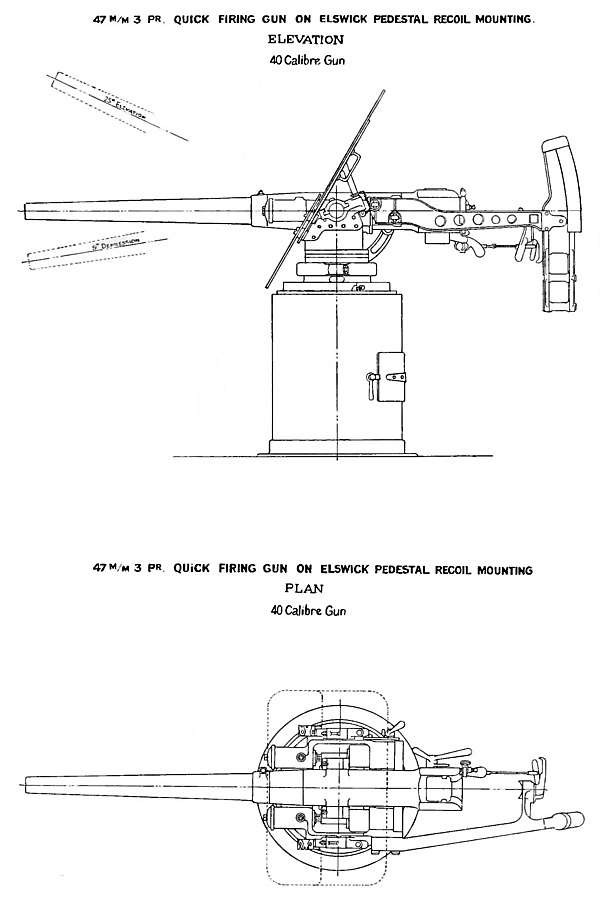

Появление миноносцев способствовало появлению в начале 1880-х годов на крупных кораблях противоминной артиллерии: 37-мм револьверных пушек «Гочкиса» с системой из пяти стволов (позднее — 47-мм пушек Гочкиса)[17]) и 25-мм четырёхствольных пушек-митральез Норденфельда[18]. Совершенствование миноносцев и торпед способствовало и увеличению скорострельности корабельных орудий среднего калибра (102-мм).

Миноносцы в 1886—1900 годах

Если к 1885 году в составе Российского Императорского флота находилось 6 миноносцев и ещё 109 миноносок, то к 1895 году, в составе флота был уже 51 миноносец, а также 105 миноносок и 5 минных крейсеров. Ещё через десять лет, к 1905 году русский флот имел уже 149 миноносцев и 9 минных крейсеров, а число миноносок сократилось до 80[19].

Интересные факты

По морям, играя, носится

с миноносцем миноносица.

Льнёт, как будто к мёду осочка,

к миноносцу миноносочка...

И конца б не довелось ему,

благодушью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,

впился в спину миноносочки.

Как взревёт медноголосина:

«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,

а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему

по ребру по миноносьему.

Плач и вой по морю носится:

овдовела миноносица.

И чего это несносен нам

мир в семействе миноносином?

— В. В. Маяковский.

С появлением минных крейсеров и эскадренных миноносцев строительство миноносцев в начале XX века в России было прекращено, последняя серия — миноносцы типа «Циклон» для обороны шхерных позиций. В других странах они продолжали строиться вплоть до конца Второй мировой войны. Миноносцы, доставшиеся СССР по репарациям, вошли в состав советского ВМФ в качестве сторожевых кораблей.

Существует несоответствие между русской и принятой на западе классификацией миноносцев. Западные источники относят их к тому же классу, и обозначают тем же термином, что и торпедные катера: англ. Torpedo boats. В России их различают как два отдельных класса.

Примечания

Литература

- Тарас А. Е. Торпедой — пли!: История малых торпедных кораблей. — Мн.: Харвест, 1999. — 368 с. — ISBN 985-433-419-8.

- Эверс Г. Военное кораблестроение = Kriegsschiffbau von H. Evers / Цукшвердт А. Э.. — Л.—М.: Главная редакция судостроительной литературы, 1935. — 524 с. — 3000 экз.